HISTOIRE DES GAULOIS

Deuxième partie

CHAPITRE VIII.

|

DEPUIS sept années que César faisait la guerre en Gaule,

il avait marché lentement, mais sûrement, au grand but de son ambition personnelle.

Son armée, compagne de ses fatigues et de sa gloire, était plus à lui qu’à la

république ; et l’éclat de cette gloire avait effacé les triomphes

vieillis de Pompée. De tous les grands capitaines dont Rome se glorifiait,

Marius était le seul dont le nom parût encore digne d’être prononcé à côté du

nom de César: Encore, disait-on, C. Marius arrêta un déluge de Gaulois qui débordait sur

l’Italie, mais il ne pénétra point dans leur pays, il ne subjugua point leurs

villes : C. César n’a pas seulement repoussé, il a fait une guerre

gauloise. La nature avait placé les Alpes entre l’Italie et

Toutefois la puissance de l’enthousiasme n’était pas la seule que César appelât au secours de son ambition ; il avait en main un autre ressort non moins puissant, l’argent. Rien n’égalait à cette époque la vénalité des Romains, si ce n’est la rapacité de leur proconsul. Son séjour de six années en Gaule n’avait été qu’un long brigandage ; terres alliées ou ennemies, lieux sacrés ou profanes, trésors privés ou publics, il dépouillait tout un de ses historiens l’énonce en termes formels, et le détail de ses campagnes ne le prouve malheureusement que trop, il mettait souvent les villes au pillage sans nécessité, dans le seul but de satisfaire son avarice [Suétone, César, 54]. Aussi les richesses qu’il amassa furent immenses. Avec le produit de ses rapines, non seulement il entretenait son armée et levait de nouvelles troupes, payait des dettes énormes qu’il avait contractées autrefois en Italie, acquittait les dettes de ses officiers, fournissait par des gratifications à leurs débauches et à celles des soldats ; mais l’or écoulait non moins généreusement à Rome, dans le sénat et dans les comices; et pour achever d’éblouir la multitude, il faisait bâtir un Forum entouré de portiques en marbre, augmenté d’une villa publique[1], et dont l’emplacement seul était évalué à plus de vingt millions cinq cent mille livres de notre monnaie[2]. Cicéron n’eut pas honte de s’entremettre dans ces honteuses prodigalités et de diriger les travaux ordonnés par le proconsul ; et aucun autre sentiment ne lui vint, que celui d’attacher son souvenir à un monument qui devait embellir Rome : Nous faisons là une chose bien glorieuse ! [3] écrivait-il à son plus intime ami. Mais c’était auprès de César, quand il allait tenir sa cour à Lucques et à Pise, pendant les repos de la guerre; c’était là que se déployait avec tous ses scandales la vénalité des consciences romaines. Des consuls, des tribuns du peuple, des sénateurs, accouraient se marchander et se vendre. La neutralité d’un consul coûta à l’ambitieux proconsul plus de huit millions[4] de notre monnaie, et plus de douze la connivence d’un tribun[5]. Les circonstances dans lesquelles la république se trouvait à la fin de l’année 53 [av. J.-C.], étaient ou très favorables ou très menaçantes pour les projets de César. L’anarchie la plus violente régnait dans la ville, et suspendait la nomination des consuls ; le Forum était ensanglanté chaque jour ; et l’un des plus zélés partisans de César venait d’être assassiné par un homme dévoué à Pompée ; les deux rivaux et les deux factions étaient en présence. Ces nouvelles arrivées au-delà des Alpes, hâtèrent

l’explosion [51 av. J.-C]. Jamais encore, aussi favorable

occasion ne s’était présentée à Les Carnutes enfin l’acceptèrent. Plus maltraités que la

plupart des autres nations, ils étaient impatients de se venger. Mais en

s’exposant aux premiers périls, ils exigèrent que la confédération s’engageât

irrévocablement à les soutenir ; comme on n’osait pas s’entre-donner des

otages de peur d’éveiller l’attention des marchands et des autres espions

étrangers, il fut convenu que les cités conjurées prêteraient, sur les

enseignes militaires, serment de fidélité à là ligue de délivrance. Un tel

serment était, chez ces peuples, le lien le plus inviolable, le gage le plus

solennel de tout pacte politique [César, B.

G., 7, 2]. Au fond de quelque vieille forêt, dans quelque lieu

désert, consacré sans doute aux mystères du culte, furent réunis furtivement

les étendards des cités gauloises, et sur ce faisceau sacré-, chaque député

vint prononcer à son tour l’engagement éternel de haine aux Romains, de

dévouement à la liberté de Le jour fatal avait à peine commencé à poindre qu’une

troupe de paysans carnutes, conduite par deux chefs, Cotuat et Conétodun, se

porta sur Génabum, la seconde ville du territoire. Génabum, comme on sait,

était situé sur Il y avait alors chez les Arvernes un jeune chef d’antique

et puissante famille, nommé Vercingétorix[9]. Il était fils de

ce Celtill, dont nous avons parlé plus haut, de ce noble arverne qui,

coupable de conspiration contre la liberté de sa cité, avait expié sur le

bûcher son ambition et son crime. Héritier de la vaste clientèle et des biens

de son père, Vercingétorix sut de bonne heure effacer, par des vertus et des

qualités brillantes, la défiance et la défaveur imprimée sur sa

famille ; sa grâce, son courage le rendirent l’idole du peuple [Dion, 40].

César ne négligea rien pour se l’attacher ; il lui dénua le titre d’ami [Ibid.] ;

il lui fit entrevoir, comme la récompense de ses services, ce haut degré de

puissance où Celtill avait aspiré en vain. Mais il ne trouva point dans le

jeune Arverne l’aine d’un Tasget ou d’un Cavarin : Vercingétorix avait trop

de patriotisme pour devoir son élévation à l’avilissement de son pays, trop

de fierté pour l’accepter des mains de l’étranger. Il s’éloigna donc de

César. Retiré dans ses montagnes, il travailla secrètement à réveiller parmi

les siens le sentiment de l’indépendance, à susciter des ennemis aux Romains.

Quand l’heure favorable fut venue, il se montra au grand jour; dans les fêtes

religieuses, dans les assemblées profanes, dans les réunions politiques [Florus, 3,

10], partout, on le voyait employant son éloquence, sa fortune, son

crédit, en un mot, tous ses moyens d’action sur les chefs et sur la

multitude, pour les ramener, comme dit un historien, aux droits de la vieille

liberté gauloise [César, B. G., 7, 4].

Nul n’attendait avec plus d’anxiété la détermination des Carnutes ; nul

n’apprit avec plus de joie la nouvelle des événements de Génabum. Quoique la

nuit fiât déjà avancée, il fit prendre les armes à sa tribu, descendit de la

montagne, et dès le point du jour entra dans Gergovie, proclamant

l’indépendance de Les habitants de Gergovie étaient divisés, et le parti

national hésitait au moment de franchir le dernier pas. La brusque apparition

de Vercingétorix et de sa tribu causa de la surprise aux citoyens, et

peut-être de l’effroi aux magistrats. Le parti romain profita de ce

trouble ; ayant à sa tête Gobanitio, oncle de Vercingétorix, il força le

jeune patriote à sortir de la ville avec ses clients. Il sortit, mais pour

revenir bientôt suivi d’une foule de paysans[10]. Gergovie, cette

fois, ouvrit ses portes ; Gobanitio et ses partisans furent

chassés ; et Vercingétorix, aux acclamations unanimes du peuple de la

ville et de celui des campagnes, fut investi du souverain commandement

militaire. Revêtu de cette puissance, il envoie aussitôt des députés, à

toutes les nations conjurées [César, B.

G., 7, 4], leur rappelant que l’heure est

arrivée ; que le sang romain a coulé dans Génabum. Les Sénons,

les Parises, les Pictons, les Cadurkes, les Turons, les Aulerkes, les

Lémovikes, les Andes et généralement toutes les cités armoricaines répondent

à son appel. On organise d’abord un conseil suprême, chargé de délibérer sur

le choix d’un chef. Comme le crédit de Vercingétorix n’était pas moindre dans

les états généraux de Tandis que la conjuration., centralisée autour des

Arvernes, s’organisait fortement dans le centre et l’ouest, le nord, que

surveillaient dix légions, marchait avec moins de rapidité et d’ensemble.

Pourtant la cause nationale venait d’y faire une grande conquête : Comm,

l’Atrébate, s’était déclarée pour elle. La dernière campagne avait achevé de

désabuser les âmes encore honnêtes sur César et les Romains : les barbaries

du proconsul contre les malheureux Éburons, son insolence envers les, États

qu’il convoquait, prorogeait, cassait suivant ses caprices, sa tyrannie plus

ombrageuse et plus exigeante de jour en jour, devaient éloigner de lui

quiconque n’était pas profondément corrompu. Comm, depuis longtemps, se

sentait tourmenté de sa situation; il n’avait point renoncé à l’estime

publique, et, dans le fond, il aimait sincèrement Labienus, cantonné avec deux légions chez les Trévires, conçut la plus vive inquiétude de ce qu’il appelait la défection du chef gaulois ; il résolut d’en prévenir les suites, de la manière la plus expéditive et la plus sûre, en le faisant assassiner. Craignant que s’il le mandait près de lui, Comm n’obéit pas et ne se tint sur ses gardes, il lui envoya C. Volusénus Quadratus, qui, sous le prétexte d’une conférence, devait prendre ses mesures pour se défaire de lui. L’Atrébate se trouvait alors sur le territoire trévire, occupé des affaires de la conjuration ; Volusénus vint le trouver avec quelques centurions choisis. Lorsqu’ils furent en présence, Volusénus lui prit la main : c’était le signal convenu [César, B. G., 8, 22] : alors un des centurions s’approcha pour le tuer ; mais troublé par la nouveauté d’une telle exécution ou retenu par la suite du Gaulois, il n’en put venir à bout ; toutefois il le frappa à la tête d’un violent coup d’épée, qui le fit tomber de cheval, baigné dans son sang [Ibid.]. Des deux côtés on mit le sabre à la main, moins pour se battre que pour assurer sa retraite ; les Romains croyant Comm mort ou mourant, et les Beiges craignant tout après une telle perfidie. Le roi atrébate, transporté dans le plus prochain village, et de là chez sa nation, fut longtemps entre la vie et la mort ; il se rétablit pourtant ; mais il jura qu’il ne se trouverait jamais face à face avec un Romain, que sur le champ de bataille [César, B. G., 8, 23]. Cependant le centre et l’ouest envoyèrent sous les

drapeaux de Vercingétorix une armée considérable ; toutes les cités

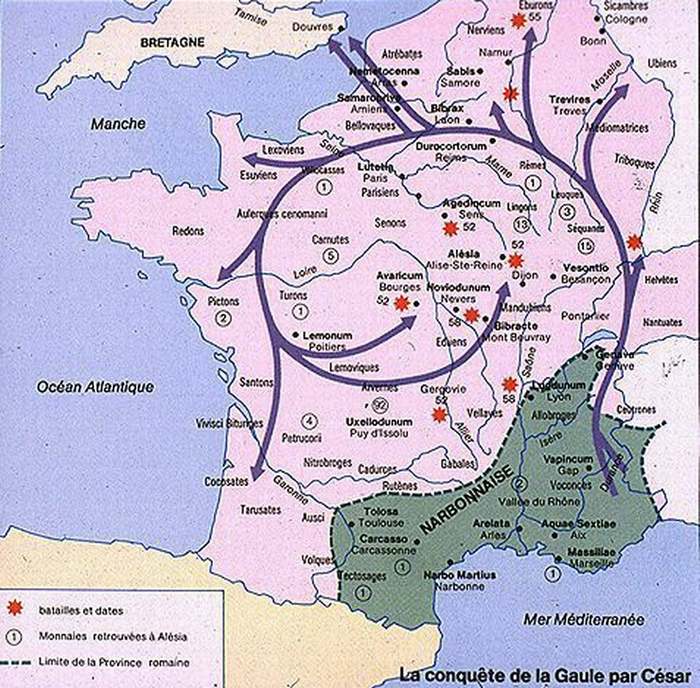

comprises entre Les contingents réunis, Vercingétorix entra en campagne.

Son plan était d’attaquer simultanément la province narbonnaise et les

quartiers d’hiver des légions. Il confia l’invasion de Ceux-ci firent connaître la sommation au gouvernement

éduen, et lui demandèrent du secours. Soit tiédeur pour la cause romaine,

soit inquiétude pour lui-même, le gouvernement éduen hésita, craignant,

disait-il, de se dégarnir de troupes : mais les commandants romains

insistèrent fortement et quelques corps d’infanterie et de cavalerie se

mirent en route [César, B. G., 7, 5].

Arrivée à Cependant César était encore en Italie. A la nouvelle des

mouvements simultanés de Vercingétorix et de Luctère, il devina le plan des

insurgés, et il hésita s’il irait d’abord rejoindre ses légions dans le nord

de Dès que César apprit le retour des coalisés, il quitta son

armée sous prétexte d’aller faire des levées chez les Allobroges, et se

rendit à Vienne, où un corps de cavalerie l’attendait. Il en repartit

immédiatement à la tête de cette cavalerie, se dirigeant du côté du nord ;

remonta les bords du Rhône et de César pesa ces raisons; puis, dans cette circonstance, comme dans toutes celles qui décidèrent de sa vie et de sa gloire, il s’abandonna à son audace et à sa fortune. Il laissa deux légions et la plus grande partie de ses bagages dans Agendicum[12], capitale des Sénons, et se dirigea avec les autres vers Gergovie. Chemin faisant il investit Vellaudunum, appartenant également aux Sénons[13], place faible qui essaya pourtant de résister ; il s’en empara au bout de trois jours et continus sa marche. A quelque distance vers sa droite se trouvait alors cette

même ville de Génabum, d’où était parti le signal de l’insurrection; César ne

voulut point passer outre sans avoir donné un exemple terrible des vengeances

romaines. Il se détourna de sa route, et le second jour après son départ de

Vellaudunum il campa, au soleil couché, devant Génabum. Les habitants avaient

commencé à se fortifier, à réunir des provisions, à rallier dans la ville les

milices des campagnes, mais le temps leur manqua pour achever. Désespérant de

soutenir l’assaut du lendemain, ils résolurent dé se retirer pendant la nuit

sur la rive gauche de Les malheurs de Vellaudunum et de Génabum, et le danger qui menaçait une des plus importantes places des Bituriges, jetèrent la consternation dans l’armée nationale. Ce n’était pas qu’elle manquât de courage et de dévouement, la suite montra assez tout ce qu’elle savait sacrifier et oser. Mais parmi tant de peuples divers, habitués à voir leurs intérêts séparés, la préoccupation causée par les souffrances particulières entravait inévitablement les mesures de salut public. A l’idée de leurs enfants captifs, de leurs femmes outragées, de leurs maisons réduites en cendres, le Sénon, le Carnute, le Biturige, frémissaient de rage ; ils accusaient l’inaction du chef, et demandaient, à grands cris, qu’on les laissât combattre pour leurs familles, autour de leurs foyers. Que pouvaient l’autorité et la fermeté de Vercingétorix contre une insubordination dont les motifs le touchaient lui-même si vivement ? Contraint pour la seconde fois de renoncer à ses plans; il leva le siège de Gergovie et marcha au secours de Noviodunum [César, B. G., 7, 12]. Tant de mystère et de célérité accompagnèrent sa marche, que César l’ignorait encore, lorsque la cavalerie d’avant-garde arriva en vue de Noviodunum [52 av. J.-C.]. Elle fut aperçue par les sentinelles gauloises du haut des murailles de la place, dans le temps même que les centurions romains faisaient l’inventaire ordonné par César. La vue des drapeaux gaulois rendit l’espoir aux habitants ; ils ressaisirent leurs armes, et commencèrent à barricader les portes, à se presser sur les remparts [César, B. G., 7, 12] ; le tumulte et les cris donnèrent l’éveil aux centurions, qui, mettant l’épée à la main, s’emparèrent d’une des portes, et parvinrent, ainsi que leur escorte, à sortir de la ville. La cavalerie gauloise, emportée par une imprudente ardeur, avait devancé de beaucoup le gros de l’armée ; la cavalerie romaine s’avança à sa rencontre. L’engagement fut vif ; quoique une longue marche eût fatigué les Gaulois, ils rompirent et dispersèrent les escadrons ennemis. César envoya pour soutenir les siens un corps de Germains qu’il avait pris à sa solde pendant la dernière campagne ; les Romains se rallièrent alors, l’avantage passade leur côté, et les cavaliers arvernes se replièrent sur leur armée, laissant quelques morts derrière eux. Ce combat d’avant-garde eut lieu assez loin de la ville pour que les assiégés ne distinguassent pas exactement ce qui s’y passait. La retraite précipitée des cavaliers gaulois et les cris de victoire de l’ennemi leur firent penser que Vercingétorix avait éprouvé quelque grand échec. Désespérés, ils ouvrirent leurs portes, et dès le soir même les enseignes romaines flottèrent sur les remparts de Noviodunum [César, B. G., 7, 13]. Ce nouveau revers acheva d’éclairer le chef arverne sur les inconvénients d’une guerre méthodique ; il comprit flue ses bandes ardentes, intrépides, mais mal rompues à la sévérité de la discipline et à l’unité du commandement, auraient toujours le dessous, à égalité d’armes, contre les légions de César. Se retirant à quelque distance de Noviodunum, il convoqua le conseil des chefs coalisés et leur déclara : qu’il était urgent de changer le système de guerre et d’en adopter un autre plus approprié au caractère d’une lutte nationale ; qu’il l’allait affamer l’ennemi, intercepter les vivres aux hommes, le fourrage aux chevaux, travail d’autant plus aisé que les Gaulois étaient farts en cavalerie et que la saison les favorisait : les Romains ne pouvant encore fourrager au vert, il serrait facile de les surprendre dans les habitations éloignées où le besoin les conduirait, et de les détruire ainsi en détail. Mais le salut commun, ajouta-t-il, exige des sacrifices particuliers. Nous devons nous résoudre à brûler toutes nos habitations isolées, tous nos villages ; nous devons brûler même celles de nos villes qui ne sauraient se défendre, de peur qu’elles ne deviennent un refuge pour les lâches qui déserteraient notre cause, ou qu’elles ne servent sa. u à attirer l’ennemi par l’espoir du butin ‘ : la population trouvera un refuge dans les cités éloignées du théâtre de la guerre. Ces mesures vous paraissent violentes et dures ? Mais vous serait-il plus doux de voir vos femmes outragées et captives, vos enfants chargés de fers, vos parents, vos amis égorgés, vous-mêmes réservés à une honteuse mort ? car voilà le sort qui vous attend si vous êtes vaincus ! [César, B. G., 7, 14] Vercingétorix fut écouté avec calme et résignation. Aucun murmure ne l’interrompit, aucune objection ne s’éleva contre le douloureux sacrifice qu’il demandait ; ce fut à l’unanimité [Ibid.] que les chefs de tant de nations votèrent la ruine de leurs fortunes et là dispersion de leurs familles. On appliqua sans délai ce remède terrible au pays occupé par l’ennemi. En un seul jour, plus de vingt villes des Bituriges furent brûlées ; les Carnutes et d’autres états voisins [Ibid., 7, 15] suivirent successivement cet exemple ; de tontes parts on n’apercevait que le feu et la fumée des incendies. A la lueur de ces flammes, à travers ces décombres et ces cendres, on voyait une population innombrable se diriger vers la frontière où l’attendaient un abri et du pain ; souffrante et morne, mais non pourtant sans consolation [Ibid.], puisque ses souffrances devaient amener le salut de la patrie ; puisque ses villes (du moins elle l’espérait ainsi) devaient se relever bientôt plus belles et plus glorieuses sur une terre à jamais libre ! C’était le conseil de l’armée qui désignait les villes

dont le sacrifice paraissait nécessaire. Le sort d’Avaricum[15], capitale des

Bituriges, y donna lieu à une vive et longue discussion ; plusieurs

opinaient pour qu’elle fût épargnée, Vercingétorix s’y opposa fortement. Sur

ces entrefaites quelques habitants, députés par leurs concitoyens, arrivèrent

au camp gaulois. Introduits dans le conseil, ils se jetèrent à genoux ;

fondant en larmes et poussant des cris lamentables, ils conjurèrent les chefs

d’avoir pitié de leur ville : Ne nous forcez point,

disaient-ils, à brûler de nos propres mains

Avaricum, l’ornement et la sûreté de notre pays, la plus belle ville de toute

De toutes les villes dont le camp romain était naguère environné, Avaricum seul restait debout. Pour ne point laisser derrière lui une place à laquelle les Gaulois semblaient attacher de l’importance, et qui contenait des approvisionnements abondants, César résolut de s’en emparer. Il vint asseoir son camp dans un intervalle étroit, compris entre la rivière d’Auron et l’un des. côtés de la ville ; sur tous les autres points, la rivière ou de vastes étangs étaient contigus au pied des murailles. Comme la nature du lieu né permettait point de pratiquer une circonvallation, il fit tout de suite élever la terrasse, dresser les mantelets et construire les tours d’attaque. Vercingétorix, attentif à tous les mouvements de l’armée romaine, la suivait par des marches courtes et rapprochées ; il prit position dans un lieu entouré de bois et d’eau, à seize milles d’Avaricum, où ses espions communiquaient à chaque instant du jour, au moyen des gués de la rivière et des marais. Informé par là de tout ce qui se passait dans le camp ennemi, il enlevait les convois, surprenait les fourrageurs et tenait César comme bloqué. Ces manoeuvres réussirent, et la famine se fit sentir parmi les légions. En vain César pressait les Édites et les Boïes de lui envoyer des vivres; les premiers s’en occupaient lentement et de mauvaise grâce ; le pays des autres, pauvre et peu étendu, fut bientôt épuisé [César, B. G., 7, 17] ; pendant plusieurs jours le soldat manqua de pain et ne vécut que des bestiaux qu’on allait chercher avec beaucoup de péril dans les villages éloignés, jusque sur les terres boïennes. Enfin le proconsul découragé offrit à son armée de lever le siège ; mais elle rejeta cette proposition comme ignominieuse. Jamais, s’écrièrent les soldats, nous n’avons entrepris sous ta conduite une chose que nous n’ayons pas achevée ; crois-tu donc le sang de Fusius Cita assez vengé ! Ils demandèrent ensuite qu’on les menât sans tarder à l’assaut ; le général, profitant de cette ardeur, fit avancer les tours au pied des murailles. Cependant Vercingétorix, voyant la disette imminente parmi les assiégeants, s’était rapproché d’eux, il était venu s’établir sur une colline en pente douce, flanquée de bois et défendue par un marais profond. La fruit même qui suivit son arrivée à ce nouveau camp, il en partit avec toute sa cavalerie et son infanterie légère pour aller dresser à quelque distance de là, suivant sa coutume, une embuscade aux fourrageurs ennemis. Le hasard voulut que César fût averti à temps de ce mouvement par le rapport d’un prisonnier; sans perdre un instant, il fit prendre les armes aux légions, envoya devant sa cavalerie, et se mit en marche dans le plus grand silence ; au point du jour, il se trouva en face du camp gaulois. Au cri des sentinelles, les Gaulois, surpris, mais non troublés, font filer en toute hâte leurs bagages dans l’épaisseur du bois, enlèvent les ponts jetés sur le marais, obstruent et munissent les gués, et bientôt la pente de la colline se couvre de leurs nombreux bataillons rangés par nations séparées [César, B. G., 7, 19]. Leur contenance ferme et le désavantage du terrain fit hésiter César. Le marais n’avait, il est vrai, que cinquante pieds de large, mais il était profond et embarrassé : l’attaque devait conter beaucoup de monde, et le succès n’en était rien moins que certain. Tout bien considéré, le proconsul préféra retourner sur ses pas ; il fit sonner la retraite, et repartit [Ibid.], au milieu de huées et des cris de triomphe des Gaulois.. L’alarme avait été vive, et l’émotion qui la suivit fut

longue à se calmer. Dans ces luttes terribles ou l’existence des nations est

en péril, tous les regards se fixent avec inquiétude sur le chef ; une

surveillance ombrageuse plane autour de lui, et le soupçon de trahison est

toujours prêt à germer. Vercingétorix, malgré l’enthousiasme qu’il inspirait,

n’avait point échappé à cette commune destinée des chefs populaires. Sa

grande jeunesse, son infatigable activité que quelques-uns taxaient

d’ambition, ses anciennes relations avec César, sans doute aussi la rigueur

des sacrifices auxquels il avait entraîné D’abord, pour donner à la colère le temps de se calmer, il passe en revue toutes les imputations dont il est l’objet; il les discute et les détruit. S’il s’est rapproché de l’ennemi, l’armée entière connaît ses motifs ; et qui pourrait blâmer la position qu’il a choisie, quand par sa force naturelle, elle a suffi à repousser les Romains, sans qu’un seul javelot fût lancé, une seule épée tirée du fourreau ? On l’accuse d’avoir éloigné la cavalerie : mais la cavalerie était utile là où il la conduisait ; quel service pouvait-elle rendre dans les marécages et dans les bois ? S’il n’avait remis à personne le commandement général, à son départ, ce n’était ni imprudence, ni oubli, c’était dessein prémédité ; car il avait toute raison de craindre que, dans son absence, des soldats indisciplinés et imprévoyants, n’arrachassent à son lieutenant l’ordre de combattre [César, B. G., 7, 20]. Élevant alors la voix, et promenant sur les rangs gaulois un œil sévère, du rôle d’accusé il passa à celui d’accusateur. Depuis longtemps je le vois, s’écria-t-il, les fatigues de la guerre vous lassent, ses travaux vous ennuient, vous en appelez à grands cris la fin ; le courage et la constance vous manquent voilà mon crime. Maintenant, si c’est le hasard qui a conduit l’ennemi aux portes de votre camp, rendez grâce au hasard ; rendez grâce à la trahison, si c’est la trahison : car elle vous a mis à même d’apprécier la bravoure romaine. Elle vous a montré César parti de nuit pour une surprise méditée, reculant de terreur devant un fossé et fuyant honteusement au seul aspect de ceux dont il avait rêvé la ruine. A l’accusation d’ambition personnelle il oppose le tableau

de sa vie et de ses sacrifices pour la liberté. Il s’indigne qu’on l’ait

soupçonné de vouloir tenir de César l’autorité qu’il tient de ses frères, et

sur laquelle il avait espéré de voir rejaillir un peu de cette gloire qu’un

prochain triomphe promet à A ce discours écouté dans le plus profond silence succéda

une subite explosion d’acclamations mêlées au cliquetis des armes [César, B.

G., 7, 21]. Dans toute cette multitude si irritée naguère on

n’entendait plus qu’un seul cri : Vercingétorix est

un grand général, d’une fidélité au-dessus du soupçon, d’un génie sans égal.

Chefs et soldats, tous se pressaient de nouveau autour, de lui, mais pour le

féliciter, pour le conjurer d’oublier leur faute et de garder ce commandement

d’où Tandis que ces choses se passaient dans le camp gaulois, César avait fait rouler sous les murs d’Avaricum ses tours d’attaque, et bientôt l’assaut général commença. A toutes les manoeuvres de la tactique romaine les assiégés opposèrent les ressources d’un esprit ingénieux, habile à deviner et à imiter. Tantôt, avec des lacets, ils détournaient les faux de siège, et lorsqu’ils les avaient ainsi liées, ils les enlevaient et les tiraient en dedans de leurs murailles avec des machines ; tantôt par des galeries souterraines ils minaient le sol au-dessous des terrasses des Romains, d’autant plus adroits â ces travaux que leur pays abondait en mines de fer, qu’ils étaient accoutumés d’extraire par des puits et des conduits intérieurs. Ils avaient de plus exhaussé leur touraille avec une galerie de charpentes recouvertes de peaux. Leurs sorties continuelles de nuit et de jour, tourmentaient beaucoup les travailleurs ; souvent ils mettaient la feu aux ouvrages. Si les tours de siège s’élevaient par l’augmentation journalière de la terrasse, ils élevaient aussi les leurs par le moyen de poutres unies ensemble. Enfin ils frisaient pleuvoir sans relâche dans les tranchées des pieux aiguisés au feu, de la poix bouillante, d’énormes quartiers de pierres, et empêchaient ainsi l’approche des remparts [César, B. G., 7, 22]. Tous ces obstacles retardaient le siège, et cependant, malgré le froid et les pluies, les Romains persistaient avec constance; en vingt-cinq jours ils avaient construit une terrasse longue de trois cent trente pieds, et haute de quatre-vingts. La terrasse touchait presque aux murailles de la ville ; et César, selon sa coutume, assistait aux travaux, et animait le soldat, afin que l’ouvrage ne se ralentît pas, lorsque, vers la troisième veille, il vit la terrasse fumer ; les assiégés y avaient mis le feu par une mine ; en même temps s’élèvent de leurs murs de grands cris, et ils font une double sortie des deux côtés des tours ; d’autres, du haut des murailles, lancent sur la terrasse des torches, du bois sec, de la poix et toutes sortes de matières combustibles, si bien que les Romains ne savaient d’abord où courir et où porter les premiers secours. Mais comme César avait établi que deux légions seraient toujours de garde en avant du camp, tandis que les autres se distribuaient les heures de travail, on parvint bientôt à retirer les tours, et à faire des tranchées à la terrasse pour couper le feu [César, B. G., 7, 24]. Pendant le reste de la nuit le combat fut terrible sur tous les points ; les recouvrements de leurs tours étant brûlés, les Romains agissaient à découvert, et éprouvèrent de grandes pertes ; mais enfin le champ de bataille leur restât. Dans cette longue et sanglante mêlée, les Gaulois déployèrent un héroïsme digne d’une meilleure fortune. Un des faits admirables dont cette nuit fut témoin nous a été transmis par César lui-même, qui semble fier d’avoir vaincu de tels ennemis [Ibid., 7, 25]. Un Biturige placé en face d’une des portes, pour alimenter l’incendie d’une tour romaine, y lançait des boulets de suif et de poix qu’on lui faisait passer de main en main : frappé au côté droit par un trait parti d’une machine appelée scorpion, il tomba mort. Le Gaulois le plus proche, passant sur son corps, prit sa place jusqu’à ce qu’un second trait vint le renverser : un troisième lui succéda ; à celui-ci un quatrième, et le poste fut constamment occupé pendant toute la durée du combat. Cette sortie soutenue avec tant de courage n’avait guère eu plus de succès que les attaques précédentes; les principaux ouvrages des assiégeants avaient souffert, il est vrai, mais ils pouvaient être promptement restaurés Découragée, exténuée par les veilles, et d’ailleurs trop peu nombreuse pour une place vaste et faiblement fortifiée, la garnison fit enfin savoir à Vercingétorix qu’elle n’en répondait plus. L’événement confirmait trop bien les prévisions du chef arverne ; il expédia l’ordre d’évacuer la ville, espérant que cette retraite pourrait s’effectuer sans beaucoup de perte, à cause de la proximité du camp et parce que les marais environnants retarderaient la poursuite de l’ennemi. Ce fut dans le plus grand mystère, à la hâte, au milieu de la nuit, que la garnison fit ses préparatifs de départ ; mais ils n’échappèrent point à la vigilance inquiète des citoyens d’Avaricum. Déjà elle s’acheminait vers une des portes pour sortir de la ville, quand tout à coup les femmes se précipitent, échevelées, éperdues, tenant leurs enfants dans leurs bras ; elles se jettent aux pieds des soldats ; elles pressent leurs genoux ; elles les conjurent de ne pas les livrer aux outrages et à la mort, elles et ces enfants que l’âge et la faiblesse empêchent de fuir. A leurs prières, à leurs larmes, les soldats opposent les nécessités de la guerre et l’ordre absolu du chef; ils veulent partir. Les femmes poussent alors des cris lamentables; leurs clameurs remplissent la ville, et vont retentir jusque dans le camp ennemi, où elles donnent l’éveil [César, B. G., 7, 26]. Il n’était plus possible de songer à la retraite ; la garnison, craignant que la cavalerie romaine ne lui coupât le chemin, renonça à son projet, et resta dans Avaricum. Le jour suivant, les Romains reprirent les travaux du siège. Le froid était vif, et il tombait une pluie abondante accompagnée d’un vent violent. L’humidité ayant détendu les cordes des arcs et les ressorts des machines dont les assiégés se servaient pour lancer des traits et des pierres, la garnison inactive se tenait à l’abri, et la garde était faite négligemment sur les murailles. César s’en aperçoit. Afin d’augmenter la confiance des Bituriges, il ordonne aux sieps de ralentir les travaux. En même temps, il fait prendre les armes aux légions, les range en bataille derrière les recouvrements, les encourage par ses discours, et donne le signal de l’assaut : dans un clin d’œil la muraille est escaladée, et l’une des tours qui la flanquaient tombe au pouvoir des assaillants. En vain la garnison accourt ; repoussée pied à pied du rempart, elle se retranche dans les rues ou se forme en bataillons carrés sur les places. Mais voyant que les Romains, au lieu de descendre dans la ville, s’emparent du circuit des murs afin de couper toutes les issues, elle fait retraite vers l’une des portes qui donnaient sur les marais. L’encombrement y était déjà si grand qu’elle ne put se frayer passage. Pressée de plus en plus et enveloppée par de nouveaux flots de fugitifs, elle se vit bientôt hors d’état de manoeuvrer et de faire usage de ses armes. Alors commença une horrible boucherie ; tant qu’âme vivante resta dans les murs d’Avaricum, aucun Romain ne songea au pillage ; ni les vieillards, ni les femmes, ni les enfants, ne furent épargnés [César, B. G., 7, 28]. D’environ quarante mille, à peine huit cents gagnèrent le camp de Vercingétorix, et ce furent ceux qui, aux premiers cris, s’étaient jetés hors de la ville. Le chef gaulois, profitant du silence et de l’obscurité, envoya au devant d’eux des gens de confiance et des chefs qui les disséminèrent chacun dans le quartier de leur nation ; car il craignait que leur arrivée et la commisération de la multitude n’excitassent quelque trouble[16]. Le lendemain, il convoqua l’armée, et lui donnant

l’exemple de la fermeté, il l’exhorta à ne point se laisser abattre par un

échec inévitable, qu’il fallait attribuer non à la valeur des Romains, mais à

leur habileté dans l’art des sièges, art étranger à Ses paroles persuasives et consolantes réussirent à

relever les esprits. On lui sut gré de n’avoir point perdu courage après un

tel échec et de ne s’être point dérobé aux regards des soldats. On lui tint

compte de la prévoyance qu’il avait montrée quand il voulut d’abord qu’on

brûlât Avaricum, ensuite qu’on l’abandonnât. Les revers, qui détruisent le

crédit des chefs militaires, ne faisaient qu’augmenter le sien et raffermir

la confiance, parce qu’on se disait : son génie les

avait prévus ; son génie seul peut y porter remède. L’assurance

que toutes les divisions allaient enfin cesser et tous les enfants de Vercingétorix n’avait mis dans ses promesses ni jactance ni exagération. Tandis que le siège d’Avaricum absorbait toute l’attention des Romains, il avait travaillé à leur susciter au dehors de nouveaux ennemis. Des négociateurs habiles parcouraient en son nom celles des cités qui balançaient encore et les poussaient à lever le masque, gagnant les chefs par des promesses ou de l’argent, le peuple par leurs discours. Presque partout ces semences avaient porté fruit. La cité éduenne elle-même, que tant de liens retenaient dans le parti romain, était sourdement agitée. Le vergobret en charge, créature de César et chef de tribu ambitieux, n’y comprimait qu’avec peine l’esprit, d’insurrection; et toutes ses mesures en faveur des Romains étaient combattues et neutralisées par une partie du sénat ou par le peuple : César ne s’en était que trop aperçu pendant le siège d’Avaricum, où les Édues l’avaient laissé si longtemps manquer de blé. Le malheur d’Avaricum ne fit même qu’aiguillonner quelques peuples restés neutres jusque-là. Teutomar, foi des Nitiobriges, dont le père Ollovicon avait reçu du sénat et du peuple romain le titre d’ami, vint immédiatement rejoindre Vercingétorix avec une nombreuse cavalerie, en partie levée dans ses états, en partie enrôlée en Aquitaine. Les cités conjurées, sur la demande du chef arverne, firent en même temps une réquisition générale de tous les hommes habiles au maniement de l’arc et de la fronde. Ces renforts et d’autres encore réparèrent et au-delà les pertes du siège. César cependant restait inactif ; n’osant pas attaquer le camp gaulois, il passa le reste de l’hiver dans les murs d’Avaricum, où il avait trouvé des vivres en abondance [César, B. G., 7, 31-32]. Déjà le printemps approchait : c’était l’époque où se faisait chez les Édues l’élection annuelle du vergobret. Cette année l’élection fut orageuse; deux candidats se prétendirent légitimement nommés. L’un deux, Convictolitans, jeune homme d’un rare mérite et d’un grand éclat personnel, l’avait été, suivant tolites les formes, par les suffrages réunis des prêtres et de la majorité du haut conseil [Ibid., 7, 33], et dans le lieu ordinaire de l’élection. L’autre, appelé Cote ou Cotus, frère du vergobret sortant, et appartenant à une famille riche et ancienne, s’était fait élire par son frère et par les autres nobles, à huis clos, au mépris de toutes les lois, au mépris surtout de la loi qui défendait que le parent d’un vergobret fut vergobret pendant la vie de son parent, ou même siégeât en même temps que lui dans le sénat [Ibid.]. Le sénat était partagés les citoyens partagés ; où prenait déjà les armes ; la guerre civile était imminente : quelques amis de la paix se rendirent en toute hâte auprès de César pour réclamer son intervention. César se trouvait encore dans Avaricum lorsque ces nouvelles lui parvinrent; il en sentit toute la gravité; il sentit que si la lutte s’engageait, un des deux partis appellerait infailliblement Vercingétorix à son secours ; qu’il importait donc à l’intérêt des Romains d’apaiser le plus tôt possible ces dissensions. Comme la constitution du pays interdisait au vergobret de sortir de la cité, César résolut de s’y rendre lui-même, afin de paraître se conformer aux usages [César, B. G., 7, 33]. D’ailleurs le moment était peu favorable pour exercer les droits insolents qu’il s’était arrogés, de citer à son tribunal les peuples et les chefs, de casser les magistrats, de bouleverser les constitutions. Arrivé à Décésia[17], où le sénat et les contendants s’étaient rendus, il parla, non en maître, mais en arbitre. Il se fit informer des moindres circonstances de la double élection, et quelque penchant qui le portât à favoriser les usurpations aristocratiques, quelque soupçon qu’il eût que Convictolitans était son ennemi, il jugea prudent cette fois de donner raison aux lois, et reconnut ce jeune homme pour seul et légitime vergobret. Mettant alors à profit ce service de médiateur, il exhorta le peuple éduen à s’occuper plus activement de la guerre présente, il renouvela les promesses dont la république avait toujours été prodigue envers lui, et demanda dix mille hommes d’infanterie et toute la cavalerie, qu’il voulait distribuer dans les postes de communication pour la sûreté de ses convois. Quel que fût le mécontentement des Édues à ces demandes exorbitantes, ils n’osèrent pas refuser en face : ils lui livrèrent d’abord leur cavalerie [César, B. G., 7, 34]. En partant pour Décésia, César avait donné ordre à ses légions d’aller l’attendre sur la rive droite de l’Allier ; dès qu’il fut de retour, il les partagea en deux divisions. Il envoya Labienus avec quatre légions contre les Sénons et les Parises ; à la tête des six autres, il marcha sur Gergovie des Arvernes. Mais, pour arriver à cette ville, il fallait traverser l’Allier, et tous les ponts avaient été coupés par Vercingétorix, qui, maître de l’autre rive, empêchait les travailleurs romains de les rétablir. Séparées seulement par la rivière, les deux armées s’observaient mutuellement, et les deux camps se trouvant placés presque toujours vis-à-vis l’un de l’autre, aucune des manoeuvres de César n’échappait à l’œil vigilant de son ennemi. Pendant plusieurs jours, ses tentatives réitérées échouèrent ; sa situation l’inquiéta ; il craignit que l’été ne se passât ainsi en marches et en observation, parce que l’Allier n’était guère guéable qu’en automne. Pour sortir de cet embarras, il imagina d’établir son camp dans un lieu couvert de bois vis-à-vis d’un des ponts que Vercingétorix avait fait détruire. Le lendemain il détacha deux cohortes de chacune de ses légions, se cacha avec elles dans le bois, et fit défiler le long de la rivière le reste des troupes et tous les équipages, en conservant l’ordonnance habituelle. Vercingétorix, ne remarquant point de différence dans la disposition des légions, et, se trouvant trop loin pour évaluer le nombre des hommes, ne soupçonna aucun stratagème, et, suivant le mouvement des Romains, remonta comme eux la rivière le long du bord opposé. Lorsque César conjectura qu’il était assez éloigné, il fit rétablir le pont sur les mêmes piles, dont la partie inférieure était restée debout. Ayant promptement terminé l’ouvrage, il traversa à la tête de ses deux légions, choisit un terrain convenable pour camper, et fit revenir à lui le reste de ses troupes. Vercingétorix, craignant d’être forcé à donner bataille, se porta en avant à grandes journées. L’armée romaine entra pour lors sur le territoire arverne, et en cinq marches arriva devant Gergovie ; Vercingétorix l’y avait prévenue et couvrait la place avec son armée [César, B. G., 7, 35-36]. Cependant les dix mille hommes d’infanterie éduenne requis

par le proconsul étaient rassemblés, et Convictolitans s’occupait de leur

trouver un chef suivant ses désirs : car il roulait dans sa tête de grands

desseins. Depuis que les légions avaient passé Il s’avance jusqu’à trente milles de Gergovie ; là, il est accosté par des hommes dont l’abord paraît l’étonner : ce sont des Gaulois ; ils portent l’uniforme de la cavalerie éduenne. Tout à coup, il fait halte et assemble ses soldats autour de lui, comme pour les haranguer ; son visage est décomposé ; il pleure, en un mot sa contenance exprime la plus violente douleur. Amis, s’écrie-t-il, d’une voix éteinte ; camarades, où allons-nous ? Notre cavalerie, notre noblesse, tout a péri. Éporédorix et Virdumar, sous prétexte de trahison, ont été assassinés par les Romains ; mes frères sont morts, mes proches sont égorgés. Que ceux qui ont échappé au massacre vous en racontent eux-mêmes les détails, car la douleur me trouble l’esprit et me coupe la voix. Il se retire un peu en arrière et fait approcher les hommes qu’il avait rencontrés sur la route ; ceux-ci affirment avoir été témoins des meurtres; ils répètent plus au long le récit de Litavic. César a fait mourir tous les cavaliers éduens parce qu’il les soupçonnait de correspondance secrète avec et les Arvernes ; eux avaient échappé par miracle, cachés parmi ces milliers de cadavres ; puis avaient fui du milieu du carnage à la faveur de la nuit [César, B. G., 7, 38]. Pendant cette scène, des cris d’indignation retentissaient d’un bout à l’autre des rangs éduens; on se pressait vers, Litavic, on le conjurait de. pourvoir à sa sûreté, d’aviser au salut commun. Qu’avons-nous à délibérer ? leur dit-il enfin. Doutons-nous qu’après un tel forfait, les Romains ne soient en marche pour nous exterminer aussi ? Un seul parti nous reste, c’est d’aller rejoindre nos frères, les Arvernes, sous les murs de Gergovie. Mais auparavant si nous avons le moindre sentiment dans l’âme, vengeons nos frères assassinés, vengeons-les sur ces brigands [Ibid.]. En prononçant ces mots, il montrait du doigt quelques Romains qui, sous son escorte, conduisaient des vivres à César ; les soldats se précipitent avec fureur sur ces malheureux, ils les traînent, ils les font expirer dans mille tortures. Aussitôt Litavic dépêche dans toutes les villes éduennes des émissaires qui sèment les mêmes récits et poussent le peuple aux mêmes vengeances : presque partout les propriétés des Romains sont pillées ; beaucoup sont massacrés, les autres jetés au fond des cachots. Convictolitans seconde l’impulsion par ses agents ou par lui-même, et aiguillonne la multitude, afin de la compromettre sans retour par des excès [César, B. G., 7, 42]. A Cabillonum, un tribun légionnaire et les marchands romains qui étaient fort nombreux, assaillis par la populace, ne se laissèrent point dépouiller sans résistance ; il périt dans ces luttes beaucoup de monde de part et d’autre ; mais la nation éduenne se trouva bientôt presque tout entière sous les armes. Litavic continua sa marche vers Gergovie, joyeux du succès de son stratagème, mais attendant encore avec anxiété des nouvelles de ses frères, qui le même jour devaient tenter un coup non moins hardi au milieu même du camp romain. Éporédorix et Virdumar étaient deux jeunes Éduens que César affectionnait, et qu’il avait nominativement désignés pour commander la cavalerie. Éporédorix appartenait à la plus vieille noblesse gauloise ; Virdumar était de famille très inférieure : protégé de Divitiac, qui pavait poussé jadis auprès du proconsul [César, B. G., 7, 39], il était devenu un personnage très important ; et pouvait déjà prétendre aux plus hautes charges de sa cité : tous deux avaient le même âge, des qualités également brillantes, une égale ambition. Accoutumés de bonne heure à se regarder comme rivaux, ils embrassaient d’ordinaire dans les dissensions de leur pays des avis différents : lors de la nomination du dernier vergobret, Virdumar avait voté pour Convictolitans ; tandis qu’Éporédorix appuyait Cotus de tout son zèle et de tout son crédit [Ibid.]. Malgré sa conduite dans cette circonstance, et malgré la faveur de César, Éporédorix ne passait point pour être, dans le fond, un ennemi de la liberté gauloise. Les conjurés ne pouvaient rien sur la cavalerie éduenne sans la coopération de ces deux chefs : les frères de Litavic s’ouvrirent donc à eux, et leur confièrent le secret de leur mission, les projets du vergobret et la défection prochaine de l’infanterie. Il paraît que Virdumar, sacrifiant et ce qu’il tenait et ce qu’il pouvait encore attendre des Romains, entra avec chaleur dans ce complot, qu’il travailla activement l’esprit des cavaliers, et qu’au jour convenu, il devait passer avec eux dans le camp de Vercingétorix. Mais Éporédorix, tiède et indécis, dominé d’ailleurs par son esprit jaloux, ne pouvant supporter ni les services que Virdumar allait rendre à la cause nationale, ni l’ascendant futur qui en serait le prix, la veille même du jour marqué pour l’exécution, fit prévenir César au milieu de la nuit, et lui révéla tout. Empêchez, lui dit-il, que par les mauvais conseils de quelques jeunes gens, les Édues ne se séparent de l’alliance du peuple romain : malheur inévitable si tant de milliers d’hommes vont se joindre à l’ennemi, car leur famille s’intéressera toujours à eux, et l’État ne pourra pas leur retirer toute affection [Ibid.]. Il eut toutefois la générosité de ne point compromettre son rival. Éporédorix n’était pas né pour trahir ; à peine eut-il parlé, que le repentir entra dans son âme. Il se réconcilia avec Virdumar, et n’eut plus ni contentement, ni paix que son crime envers sa patrie ne fût expié. Les révélations du cavalier éduen causèrent beaucoup d’effroi à César, qui n’avait rien soupçonné. Il donna Mordre d’arrêter sur-le-champ les frères de Litavic, mais ceux-ci, aux aguets, parvinrent à s’évader et passèrent dans le camp arverne. Dès qu’il fit jour, le proconsul se mit en marche avec quatre légions et toute sa cavalerie, pour atteindre la division de Litavic, dont il connaissait le plan. Les deux troupes, marchant l’une vers l’autre, se rencontrèrent bientôt : les Édues firent halte et préparèrent leurs armes. Mais César ordonna d’abord à Virdumar et à Éporédorix de se porter en avant, et de haranguer leurs compatriotes. La surprise des soldats éduens fut extrême envoyant ceux dont ils avaient pleuré la mort ; ils déposèrent les armes et firent réparation à César. Litavic se sauva à grand’peine et gagna Gergovie, suivi de ses clients, pour qui c’eût été un déshonneur et un crime d’abandonner leur patron dans un tel péril [César, B. G., 7, 40]. Aussitôt que ces événements furent connus à Bibracte, Convictolitans tira des cachots les Romains captifs, ordonna une enquête sur leurs biens pillés, fit mettre en vente ceux de Litavic et de ses frères, et prit en apparence des mesures rigoureuses pour arrêter et punir les désordres ; il députa aussi vers César, se disculpant et le suppliant de ne point imputer à la nation entière et à ses magistrats des malheurs qui, disait-il, étaient le fruit de l’égarement de la multitude. Par ces démarches, le vergobret ne voulait que gagner du temps et retirer ses troupes des mains de César ; la conjuration était loin de se ralentir ; des conciliabules et des armements secrets continuaient d’avoir lieu sur tous les points du territoire, et au dehors, la cité se mettait en relation avec les cités déjà coalisées ou sollicitait par des émissaires celles qui restaient encore neutres [César, B. G., 7, 43]. Cependant, la joie que César avait ressentie de son succès contre Litavic, n’avait pas été de longue durée des nouvelles arrivées de son camp l’avaient corrompue aussitôt. Il avait appris, au moment même, que le camp et les deux légions restées à sa garde se trouvaient dans le plus grand péril. Vercingétorix, connaissant par les frères de Litavic ce qui s’était passé durant la nuit, et ensuite le départ de César, avait fait prendre les armes à ses soldats ; et, descendant à l’improviste de la montagne où il campait, il avait donné l’assaut aux retranchements ennemis. L’attaque vive, mais soutenue avec courage, s’était prolongée jusqu’à la nuit : un grand nombre de légionnaires avaient été tués, un plus grand étaient blessés ; et les Romains n’avaient dû leur salut qu’aux machines qu’ils avaient fait jouer avec un rare bonheur. Telle était leur détresse et leur épouvante, que, s’attendant à un second assaut le lendemain, ils s’étaient décidés à murer les portes de leur camp à l’exception de deux. César, sans s’arrêter un instant, revint sur ses pas et arriva au camp avant le lever du soleil : en moins de vingt-quatre heures, il avait fait cinquante milles et pris seulement trois heures de repos. Son retour empêcha Vercingétorix de recommencer l’attaque, et l’armée gauloise se remit sur la défensive. L’espoir d’emporter d’emblée la plus forte de toutes les villes insurgées, et de frapper ainsi la coalition au cœur, avait amené César sous les murs de Gergovie. Située sur une montagne très haute, mais qui présentait d’un côté une pente assez douce, Gergovie dominait tous les alentours. Les approches en étaient difficiles et dangereuses. Plusieurs collines de médiocre grandeur s’élevaient çà et là dans le voisinage et sur les flancs de la montagne. La hauteur totale de la pente vis-à-vis du camp romain, était de douze cents pas en ligne droite, mais les plis du terrain et les sinuosités de la route augmentaient de beaucoup la distance[20]. Vers le milieu, Vercingétorix avait fait construire en pierres énormes une redoute haute de six pieds; son armée partagée en trois camps occupait l’espace compris entre cette redoute et les murailles de la ville. Chacune des nations coalisées avait dans l’un des trois camps son quartier séparé. Au centre était placée la tente de Vercingétorix ; chaque jour, au lever du soleil, on voyait les chefs se rendre à ses ordres [César, B. G., 7, 36], et chaque jour, il engageait au bas de la montagne quelque combat de cavalerie ; il y mêlait souvent des archers, et essayait ainsi ce qu’il pouvait attendre de la bravoure des siens. Le spectacle de cette nombreuse armée qui se déployait sur la montagne et Ies coteaux voisins, l’ordre et de la discipline qu’on y remarquait, et l’expérience déjà faite des talents de Vercingétorix ébranlaient la confiance du soldat romain. César avait renoncé tout d’abord au projet d’attaquer de vive force. Quoique d’ailleurs il jugeât le blocus presque impossible, il avait résolu pourtant de l’entreprendre et de s’en remettre du reste à sa fortune. Le camp romain était situé dans une plaine au bas de la

montagne. A gauche, et un peu sur la pente, se trouvait une de ces collines

dont nous avons parlé, isolée et forte d’assiette : maître de ce poste, César

pouvait espérer de gêner beaucoup les Gaulois pour l’arrivée de l’eau et des

fourrages. Il y marcha de nuit, l’enleva et s’en fit un second camp où deux

légions séjournèrent ; un double retranchement de douze pieds de large

assura la communication entre ce second camp et le premier. A cela se

bornaient tous les succès obtenus par César, et ils étaient loin de

contrebalancer ses pertes et surtout le découragement qui gagnait chaque jour

son armée. Lui-même enfin s’y laissa aller ; et ne chercha plus qu’une

occasion pour lever le siège sans trop de honte, et aller rejoindre Labienus

sur les bords de Un jour qu’occupé de ces pensées il visitait les travaux du petit camp, en jetant les yeux sur les quartiers gaulois, il crut les voir presque déserts. Surpris, il se fit amener des transfuges et des captifs, il envoya au dehors des éclaireurs ; et voici le résultat des informations qu’il recueillit. La route qui conduisait à la ville, par l’autre revers de la montagne, passait au pied d’une colline escarpée et traversait un petit bois ; l’importance de cette position n’avait point échappé aux Arvernes ; dès le commencement, ils avaient placé un poste sur la colline, sans la fortifier, se fiant à la difficulté du terrain et aussi à ce que les Romains paraissaient diriger leurs efforts exclusivement du côté opposé. Mais, depuis l’établissement du petit camp, Vercingétorix craignit qu’ils ne cherchassent à s’emparer également de cette seconde position, et que, dominant par-là les deux principales routes, sur les deux revers, ils ne réussissent à former le blocus; quelques mouvements aperçus dans leur camp lui avaient fait soupçonner que tel était le plan de César. Il s’était dope hâté de fortifier la colline, par des retranchements, à la manière romaine, et tous les jours une partie de son armée était employée aux travaux. César jugea que ces informations n’étaient pas à négliger [César, B. G., 7, 44]. Vers le milieu de la nuit il envoya une partie de sa cavalerie du côté de la colline, avec ordre de battre la plaine à quelque distance, et de faire autant de tumulte qu’il serait besoin pour donner l’éveil aux Gaulois. Au point du jour d’autres escadrons partirent du camp dans la même direction, grossis par les valets de l’armée qui, montés sur leurs mulets harnachés, ressemblaient de loin à de la, cavalerie. Bientôt une légion sortit enseignes déployées, et marcha vers le petit bois où elle devait faire halte. Vercingétorix alors crut ses prévisions vérifiées ; il porta ses troupes vers le point qu’il jugeait menacé, et s’y rendit lui-même, laissant son camp presque désert [Ibid., 7, 45]. C’est là ce qu’attendait César. Tandis que les manoeuvres des cavaliers et la marche de la légion occupaient et trompaient tous les yeux, la foule entassée sur les murailles de Gergovie ne remarqua point que les troupes romaines passaient du grand camp dans le petit ; César, pour rendre le trajet plus secret, avait fait baisser les enseignes et enlever les panaches. Arrivé dans le petit camp, il explique sou plan d’attaque aux lieutenants de chaque légion, leur recommande de contenir le soldat dans la marche, le désavantage du terrain ne pouvant se compenser que par l’ensemble et la vivacité de la manœuvre, car c’est une surprise qu’il tente plutôt qu’un combat. Il laisse une légion, comme corps de réserve, dans le petit camp, envoie l’infanterie éduenne un peu plus vers la droite par un autre chemin, et commence à monter avec quatre légions. En peu d’instants, il atteint le retranchement élevé à mi-côte par les Gaulois, le franchit, pénètre dans leurs camps et s’en empare : l’attaque fut si vive que Teutomar, roi des Nitiobriges, surpris dans sa tente faisant la méridienne, fut obligé de se sauver à moitié nu, eut son cheval blessé, et n’échappa qu’avec peine aux Romains qui pillaient son camp [César, B. G., 7, 46]. Les Gaulois repoussés en désordre coururent se rallier autour de la ville. Tout allait bien pour les Romains. Trois légions continuèrent à monter ; César avec la dixième qu’il commandait en personne s’arrêta pour observer la marche du combat[21]. Les assaillants arrivèrent sans obstacle à l’esplanade qui couronnait la montagne, et bientôt touchèrent aux murs de la place. Les postes étaient en grande partie vides par suite de la concentration des forces vers le côté opposé ; une multitude désarmée, des enfants, des femmes, encombraient le rempart. Sitôt qu’ils virent les camps forcés et l’ennemi arrivant au pas de course, l’épouvante s’empara d’eux, et des cris lamentables remplirent la ville ; ceux qui étaient à l’autre extrémité crurent même que tout était perdu, et s’élancèrent du haut en bas des murailles. Les femmes jetaient aux Romains leur or, leurs bijoux, leurs vêtements les plus précieux, comme à des brigands dont on veut adoucir la férocité. Plusieurs se faisaient descendre par les mains et se rendaient prisonnières dans l’espoir d’être épargnées. D’autres leur criaient, les bras étendus, et le sein découvert : Ne nous traitez pas, comme les femmes d’Avaricum ! Ayez pitié de nos enfants ! [César, B. G., 7, 47]. Mais le nom même d’Avaricum et les souvenirs de cette ville infortunée ne faisaient qu’irriter dans le cœur des assiégeants la soif du meurtre et du pillage. Le centurion de la huitième légion, nommé L. Fabius, dit en élevant la voix : que les prix distribués après l’assaut d’Avaricum lui donnaient le désir d’en gagner d’autres [Ibid.], et qu’il prétendait bien que personne ne le devancerait sur les remparts. Il prit trois soldats déterminés et se fit soulever par eux ; la muraille était basse, il la gravit sans beaucoup de peine et aida ses compagnons, à le rejoindre. L’escalade commença de toutes parts, et le sort de Gergovie parut irrévocable. Cependant la scène changea bientôt. La garnison dispersée par les premiers cris d’alarme avait eu le temps de se reconnaître ; elle accourut sur le point. menacé, parvint à contenir les assaillants ; et le combat se rétablit. Les femmes, qui tout à l’heure étaient réduites à implorer la pitié d’un vainqueur, maintenant encouragent leurs. maris et leurs gères; elles leur tendent leurs enfants ; elles les conjurent de sauver la patrie [César, B. G., 7, 48]. Cependant la cavalerie de Vercingétorix arrive à toute bride, charge les légions en flanc et les culbute : le chef la suit de près avec l’infanterie. Les Romains, pressés contre la muraille d’où les pierres et les traits pleuvent sur eux, éprouvent de grandes pertes, fatigués de la course et de la durée du combat, ils se soutiennent à peine contre des troupes fraîches. Le centurion Fabius et tous ceux qui avaient escaladé comme lui sont massacrés, et leurs cadavres précipités sur les têtes de leurs compagnons. César, voyant les siens dans une situation si critique, envoie à la réserve l’ordre d’avancer sur son flanc gauche, pour protéger la retraite. Lui-même se porte un peu en avant avec la dixième légion. Sur ces entrefaites parurent, sur le flanc droit des Romains laissé à découvert, les auxiliaires éduens qui, suivant leurs instructions, avaient gravi le coteau ; ils ressemblaient en tout point aux assiégés, par les armes et l’équipement; seulement ils avaient en signe d’amitié, d’après l’usage du pays, le bras droit nu jusqu’à l’épaule [Ibid., 7, 50]. Ce signe connu des Romains ne les rassura pas complètement ; craignant qu’il ne cachât quelque ruse, ils hésitèrent, se troublèrent, et finirent par tourner le dos et descendre la montagne en pleine déroute. Aucun d’eux peut-être n’eût échappé aux sabres gaulois sans César et la dixième légion, qui continrent les Arvernes et protégèrent la retraite. Pressée elle-même de toutes parts, et presque cernée, cette légion fut un moment dans le plus grand péril ; et il fallut que la réserve, aidée par les fuyards, qui se ralliaient successivement au bas de la colline, accourût pour la dégager. Vercingétorix continua la poursuite jusqu’aux portes du camp, qu’il n’entreprit pas de forcer, car les siens étaient fatigués, et il savait trop à quel ennemi il avait affaire ; satisfait de sa victoire, il ramena donc ses troupes autour de la ville. Les pertes des Romains avaient été considérables : quarante-six centurions restaient sur le champ de bataille[22]. Après un tel échec, la retraite immédiate aurait eu l’apparence et tous les inconvénients d’une déroute : quelque impatience qu’eût César de se réunir à Labienus, il jugea donc prudent de demeurer encore deux jours devant la place. Ces deux jours il les employa à ranimer les légions par ses discours, et à provoquer quelques petits combats de cavalerie autour de la montagne. Ayant eu le dessus dans deux de ces escarmouches, il crut avoir sauvé suffisamment l’honneur romain et remonté l’esprit de ses troupes ; il leva le camp brusquement, arriva le troisième jour de marche au pont de l’Allier, le fit reconstruire et passa la rivière [César, B. G., 7, 52-53]. Mais les retards du proconsul lui avaient été

funestes ; ils avaient laissé à Litavic le temps d’arriver chez les

Édues avec une troupe de cavaliers arvernes, et d’y publier la victoire de

l’armée nationale. Bibracte reçut comme des libérateurs le transfuge éduen et

les hommes de Vercingétorix ; les magistrats, la presque totalité du

conseil, le vergobret en tête, allèrent au-devant d’eux [Ibid.,

7, 45] ; le peuple fit éclater des transports de joie unanimes.

Le gouvernement s’était donc enfin déclaré au gré de Convictolitans. Une

ambassade solennelle fut envoyée à Vercingétorix pour le féliciter de ses

triomphes et lui offrir l’adhésion et l’alliance de la cité ; puis le

gouvernement se prépara ouvertement à la guerre. Tel était l’état des choses

dans Bibracte, à l’instant même où César, ayant traversé l’Allier,

s’approchait de L’inquiétude du proconsul était fondée, et même beaucoup

plus qu’il ne le pensait. La cavalerie éduenne partit à toute bride, se

dirigeant vers Noviodunum afin de s’emparer du pont et de le rompre.

Éporédorix avait eu la principale part dans cette détermination repentant de

sa conduite passée et désireux de la faire oublier, il avait voulu donner à

l’indépendance nationale des gages prompts et éclatants ; et Virdumar

n’avait point reculé. Leur défection devait mettre l’armée romaine dans la

position la plus critique ; car César arriva bientôt vis-à-vis de Noviodunum, et voyant ce

qui s’y était fait continua sa marche. Il redoubla de vitesse afin que, s’il

était obligé de construire un pont, il pût livrer bataille avant que des

troupes plus nombreuses défendissent l’autre bord. Il ne changea rien à ses

plans et ne songea point à se retirer dans Pendant que ces événements divers se passaient à l’armée

de César, Labienus avait marché sur Lutétia avec quatre légions, après avoir

laissé à Agendicum des Sénons[24], pour la garde

de ses bagages, des recrues récemment arrivées d’Italie. Lutétia, située dans

une île de En effet la défaite des Romains sous les murs de Gergovie

était déjà connue ; on savait aussi que la défection des Édues s’était

accomplie heureusement, et l’on ajoutait que César, n’ayant pu passer Encouragés par ces nouvelles, et d’ailleurs depuis longtemps disposés à la guerre, les Bellovakes se préparaient à attaquer Labienus. Celui-ci, menacé par deux armées et séparé de ses équipages, sentit qu’il fallait changer de plan, qu’il ne s’agissait plus de faire des conquêtes, mais de battre en retraite avec le moins de perte possible, et de sauver ses bagages déposés clans Agendicum. Pour sortir de cette situation extrême, il tenta un coup hardi [César, B. G., 7, 59]. Il avait amené de Mélodunum cinquante bateaux; il lès fit

partir le plus secrètement qu’il put au commencement de la nuit, sous la

conduite d’autant de chevaliers romains, avec ordre de descendre la rivière

jusqu’à quatre milles au-dessous de Lutétia et de l’attendre. Son dessein

était de passer en cet endroit. Mais, pour donner le change aux Gaulois, il

envoya vers le côté opposé cinq cohortes qui conduisaient les bagages. A Presque en même temps Camulogène fut informé qu’il régnait

une agitation extraordinaire dans le camp romain, qu’une troupe nombreuse

remontait Au point du jour, le passage des Romains était terminé, et les deux armées en présence, prêtes au combat. Les deux généraux, par leurs exhortations, cherchent à échauffer le courage de leurs soldats. Camulogène rappelle aux Gaulois pour quelle cause ils ont pris les armes, et que la liberté doit être la récompense de leurs efforts. Labienus entretient les siens de leurs exploits, de la gloire de Rome, et de César, sous lequel ils avaient remporté tant de victoires. Imaginez-vous, leur dit-il, que César est présent et que vous combattez sous ses yeux [Ibid., 7, 62]. Au premier choc, la septième légion enfonça l’aile gauche des Gaulois et la mit en fuite. Mais à l’aile droite, quoique leurs premiers rangs fussent tombés sous les décharges de javelot, ils continuèrent à résister vigoureusement sans donner aucun signe d’hésitation, ni de désordre. C’est là que Camulogène combattait en personne, animant les siens par son exemple. Les avantages se balançaient et le succès était très incertain. Mais la septième légion, apprenant ce qui se passait à la gauche, fit un mouvement de conversion et vint prendre les Gaulois à dos. Alors même aucun ne quitta son poste ; ils se laissèrent tous envelopper et tuer sur place. Camulogène eut le même sort. Ceux qui étaient restés en face du camp romain, sachant que la bataille était engagée, marchèrent au secours des leurs, et prirent poste sur une hauteur ; mais ils ne soutinrent pas la charge des légions ; tout ce qui ne put se sauver dans les bois et sur les collines fut ensuite atteint par la cavalerie. Après l’action, Labienus, sans perdre de temps, ramena son armée dans Agendicum, où étaient les équipages, et rejoignit César sur le territoire sénonais [César, B. G., 7, 62]. L’insurrection des Édues semblait, pour la cause de la

liberté, une victoire décisive ; ils s’y étaient jetés avec la chaleur

de nouveaux convertis. Exhortations, autorité, argent, ils mettaient tout en

usage pour entraîner les chefs ou les cités qui balançaient encore ;

maîtres des otages de toute Pour lui, chargé du sort de tant de millions d’hommes, il

pourvoit à tout avec la prudence et le sang-froid d’un esprit supérieur. Il

ne se laisse point éblouir par le nombre de cités qui obéissent à ses ordres,

par la multitude d’hommes qu’il peut réunir en un instant. Confiant dans le

système auquel il devait ses premiers succès, il ne change rien à ses

plans ; sa tactique est toujours d’éviter les batailles rangées, d’employer

son excellente cavalerie à gêner les communications et l’approvisionnement

des Romains, et, pour le moment, de leur fermer le chemin de Ces dispositions arrêtées, il reprit son ancien projet,

que l’arrivée subite de César avait fait échouer au commencement de la

campagne. Tandis qu’il marchait en personne contre les légions réunies dans

le nord, il fit attaquer César avait rallié ses dix légions ; mais il manquait

de cavalerie. En tirer de l’Italie ou de Cependant, il désespérait de faire face à tant d’ennemis,

et ne pensa plus qu’à opérer sa retraite en bon ordre sur le nord de Vercingétorix ne laisse pas cette ardeur se ralentir. Le lendemain il forme de sa cavalerie trois corps ; deux se montrent sur les flancs de l’armée romaine, le troisième se présente de front à l’avant-garde, et lui ferme le chemin. César forme aussi trois divisions de sa cavalerie, et les oppose aux assaillants. L’affaire s’engage sur tous les points ; les Romains font halte ; ils placent leurs équipages entre les légions. Où César voit les siens pressés, il fait porter les enseignes et avancer les cohortes. Cette manœuvre arrête la cavalerie gauloise dans sa poursuite, et sauve la cavalerie romaine d’une totale destruction. Le combat fut sanglant et incertain ! César y courut les plus grands dangers ; enveloppé par un gros de cavaliers arvernes, il fut presque pris, et son épée resta entre leurs mains [Plutarque, César]. Enfin, sur le flanc droit des Romains, la cavalerie germaine, ayant gagné une hauteur importante, en débusque les Gaulois, les poursuit jusqu’à une rivière où Vercingétorix tenait son infanterie en bataille, et jette de ce côté beaucoup de trouble. César l’aperçoit, et met en mouvement les légions : l’infanterie gauloise, craignant d’être tournée, s’enfuit en désordre vers ses camps ; les Romains et les Germains en font un massacre horrible. Vercingétorix rallia les siens dans les trois camps qu’il avait fortifiés à peu de distance du champ de bataille. Le nombre des prisonniers fut considérable. Parmi eux, on remarquait trois des principaux chefs éduens : Cotus, dont il a été question plus haut, autrefois partisan de César, et rival de Convictolitans, aujourd’hui général de la cavalerie insurgée ; Cavarill, successeur de Litavic dans le commandement de l’infanterie éduenne ; et un Éporédorix, qui avait été chef des Édues dans leur guerre contre les Séquanes, au temps d’Arioviste [César, B. G., 7, 67]. La face des choses avait bien changé : c’était maintenant l’armée gauloise qui, frappée d’une terreur panique, demandait à grands cris la retraite. Toute l’autorité, tout le sang-froid de Vercingétorix échouèrent contre l’épouvante générale ; craignant même de plus grands désastres, il leva le camp, et se porta vers Alésia, capitale des Mandubes, peuplade cliente de la cité éduenne. César ne perdit pas un instant. Laissant ses bagages sur une colline avec une garde de deux légions, il se mit à la poursuite des coalisés tant que dura le jour, leur tua près de trois mille hommes, et campa le lendemain sous les murs de la place [Ibid., 7, 68]. Alésia, renommée parmi les forteresses de Vercingétorix reconnut qu’il avait commis une grande faute en concentrant toutes ses forces sur un seul point ; pour là réparer autant que possible, et arrêter les progrès de cette barrière qui s’étendait autour de lui, il fit descendre sa cavalerie dans la plaine comprise entre le pied de la montagne et le confluent des deux rivières, avec ordre d’engager le combat, qui fut meurtrier et opiniâtre des deux côtés. L’avantage était enfin aux Gaulois, lorsque César rangea ses légions en bataille devant le retranchement. La présence des légions anime les cavaliers romains ; les Gaulois rompus et en déroute, se retirent vers leur camp ; mais dans leur précipitation ils s’entassent aux portes trop étroites pour leur nombre, et ferment le passage à leurs compagnons. Les Germains qui les poursuivent vivement en font un grand carnage. César, pour profiter du désordre, avance avec les légions. A cette vue les Gaulois de l’intérieur du camp s’effraient et crient aux armes ; quelques-uns des plus épouvantés courent se réfugier dans la ville ; et Vercingétorix est obligé de faire fermer les portes du camp. Cependant l’ordre ne tarde pas à se rétablir. César renonce alors à attaquer et revient sur ses pas ; la cavalerie germaine le suit, ramenant beaucoup de chevaux, et ayant tué beaucoup de monde[27]. Vercingétorix mettait dans sa cavalerie ses plus vives

espérances ; trahi par elle deux fois coup sur coup, il prit une résolution

qui dénotait déjà bien du découragement. Avant que les lignes des assiégeants

fussent terminées, il la convoqua au mi-lieu de la nuit, exposa les dangers

pressants de sa situation, et recommanda à chaque cavalier en particulier de

se rendre dans son pays, afin d’appeler aux armes toute la population en âge

de combattre. Il leur remémora ce qu’il avait fait pour César, instruit de ces dispositions par les transfuges et les captifs poussa avec un redoublement d’activité les travaux des lignes. Il faisait creuser d’abord un fossé de vingt pieds de large dont les côtés étaient à pic et le fond égal à l’ouverture. Tous les autres ouvrages étaient placés à quatre cents pas en arrière de ce fossé ; afin de prévenir les attaques subites ou les irruptions nocturnes, et de garantir durant le jour les travailleurs romains, car la circonférence de la ligne était si grande que les soldats pouvaient difficilement garnir les défenses. Dans l’espace intermédiaire, César tira encore deux fossés de quinze pieds de large et d’autant de profondeur et dans celui qui était intérieur et traversait un terrain bas et inculte, il fit venir les eaux de la rivière ; derrière il éleva une terrasse avec un rempart de douze pieds ; il y ajouta un revêtement de claies avec des créneaux, et, à la jonction du rempart et du parapet, une fraise et une palissade formée de gros troncs d’arbres fourchus et saillants, pour empêcher l’ennemi de monter : tout l’ouvrage fut flanqué par des tours, à quatre-vingts pieds de distance l’une de l’autre [César, B. G., 7, 72]. Les soldats romains devaient à la fois aller chercher des grains et dés fourrages fort au loin (César leur avait ordonné de s’en pourvoir pour trente jours), couper les bois de construction et travailler aux retranchements, ce qui diminuait beaucoup le nombre des troupes dans le camp; souvent même les assiégés attaquaient les travailleurs, et faisaient des sorties vigoureuses par plusieurs portes. Pour parer en partie à ces inconvénients, César voulut ajouter de nouvelles défenses aux retranchements, afin qu’ils fussent gardés plus aisément et par moins de monde. D’après ses ordres on prit des troncs d’arbres dont on retrancha les branches les plus faibles ; ils furent passés au doloir et aiguisés par le sommet ; on les enfonça et on les fixa au pied, en les liant l’un à l’autre, dans une tranchée large et profonde de cinq pieds ; ils sortaient depuis la naissance des branches ; il y en avait cinq rangées qui se touchaient et s’entrelaçaient[28]. En avant, César fit encore creuser des fosses de trois pieds de profondeur disposées en échiquier et étroites par le bas ; on y plantait des pieds gros comme la cuisse, aiguisés au feu par le haut, la pointe ne sortait de terre que de quatre doigts ; la terre, autour de la tige, était foulée avec les pieds pour consolider l’ouvrage, et le reste était recouvert, à la surface de ronces et de branchages, pour cacher le piège. Il y en avait huit rangs, distants de trois pieds, et les soldats les appelaient des lis, à cause de leur ressemblance avec cette fleur. Plus avant encore il fit enfoncer en terre et semer partout, à peu de distance les unes des autres, des chausse-trappes d’un pied de long, armées de pointes de fer ou aiguillons [César, B. G., 7, 73]. Ce n’était là que la plus petite moitié de ces ouvrages prodigieux : ils furent exécutés une seconde fois en contrevallation, du côté de la campagne, afin de mettre le camp à l’abri des attaques du dehors. Le niveau fut suivi autant que le permit la nature du terrain; le circuit total était d’environ quatorze milles : tout cela fut terminé en moins de cinq semaines et par moins de soixante mille hommes [Ibid., 7, 74]. Mais ce n’était pas seulement sous les murs d’Alésia, dans

les rangs des agresseurs, que s’opéraient des prodiges d’activité ; ce

n’était pas là seulement qu’on veillait, que la sueur coulait à la peine,

qu’on se préparait par d’immenses travaux à une grande et dernière lutte. Les

paroles de Vercingétorix avaient retenti, comme le cri de détresse de la

patrie elle-même. La crainte, la douleur, la haine, la vengeance avaient

rallié clans une seule volonté, pour un seul effort, depuis Un seul peuple, le peuple rémois, au milieu du mouvement

général d’enthousiasme et de dévouement, eut l’odieuse constance d’y

résister. Deux cent quarante mille fantassins et huit mille cavaliers se

rassemblèrent sur la frontière éduenne, qui était le point de réunion. On y

fit le dénombrement de l’armée, et on choisit des chefs. Le commandement fut

déféré à Comm l’Atrébate, aux Éduens Virdumar et Éporédorix, et à

Vergasillaun, Arverne et parent de Vercingétorix ; on leur donna un

conseil militaire formé de membres pris dans chaque cité. Dans ce conseil

sans doute figura le brave et malheureux Ambiorix, qui n’apportait sous les

drapeaux de Quelque activité qu’eussent déployée les chefs et les

peuples de Plusieurs projets furent discutés. Quelques-uns

inclinaient à capituler, la plupart à tenter une sortie générale, tandis que

les forces n’étaient pas encore épuisées. Critognat, Arverne d’une haute

naissance et d’une grande autorité, combattit avec chaleur ces avis et en

ouvrit un d’une énergie vraiment effrayante. Je ne

réfuterai pas, dit-il, ceux qui prétendent

appeler capitulation une lâche et abjecte servitude : de tels hommes, je

pense, ne doivent être ni comptés au nombre des citoyens, ni admis dans cette

assemblée [César, B. G., 7, 77] ; je m’adresse à ceux qui proposent une

sortie ; ceux-là du moins conservent quelque ombre de notre ancienne

vertu. Mais il y a faiblesse encore à ne savoir pas supporter quelques jours

de disette ; les hommes qui bravent la mort sont moins rares que ceux

qui s’offrent aux douleurs et à la souffrance, et je serais de ce nombre (car

à moi aussi la dignité de ma personne m’est chère) si je ne voyais ici

d’autre perte que celle de la vie. Dans le parti que nous devons prendre,

considérons toute Un murmure d’horreur et en même temps d’approbation accueillit les paroles du chef arverne ; on s’écria de toutes parts qu’un tel parti était préférable à une capitulation [Ibid., 7, 78], mais qu’avant de s’y résoudre, il fallait épuiser les dernières ressources. On exécuta alors une mesure moins révoltante que la mesure proposée par Critognat, quoique non moins inhumaine dans le fond ; on fit sortir de la place toutes les bouches inutiles. Les Mandubes, citoyens d’Alésia, avec leurs femmes et leurs enfants, se virent chassés de leur ville par les soldats. Pleurant et poussant des cris lamentables, ils arrivèrent à la ligne ennemie, suppliant César de les laisser passer ou de les recevoir dans camp fût-ce même comme esclaves, mais César ordonna qu’on les éloignât à coup de traits[29]. Ainsi rejetés entre la ville et le camp romain, courant tour à tour des portes de l’une aux portes de l’autre, implorant tour à tour des frères et les ennemis, et ne trouvant nulle part pitié ni secours, cette foule infortunée succomba en peu de jours au désespoir et à la faim. Cependant l’armée nationale approchait ; elle parut enfin et occupa une éminence qui touchait presque à la ligne romaine : elle campait à moins d’un mille du fossé de contrevallation. Le lendemain sa cavalerie se répandit dans la plaine ; et son infanterie prit poste de tous côtés sur les collines. A la vue de ces mouvements que les assiégés apercevaient du haut des murs d’Alésia, tant de misères furent oubliées, et les angoisses firent place aux transports de la joie la plus exaltée : on s’embrassait, on se félicitait, on apprêtait gaiement ses armes ; l’espérance avait rétabli toutes les forces, doublé tous les courages. Dans leur impatience enfin, la garnison sort de la ville, commence à combler avec des claies et de la terre le premier fossé de circonvallation et se prépare à tout événement pour une attaque vigoureuse [César, B. G., 7, 79]. César disposa ses légions sur les deux lignes de retranchements,

fit sortir sa cavalerie et engagea le combat. Du sommet des hauteurs que les

deux camps occupaient, la vue portait sur la plaine et tous les regards fixés

sur les combattants épiaient leurs mouvements avec anxiété. Les Gaulois

avaient mêlé à leur cavalerie quelques archers et soldats armés à la légère,

qui la soutenaient, dans sa retraite, et arrêtaient le choc de

l’ennemi ; cette infanterie gêna beaucoup les Romains, en blessa un

grand nombre et força plusieurs escadrons à se retirer de la mêlée. Chaque

fois que les Gaulois chargeaient avec avantage, chaque fois que les Romains