LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME IV — LES INSTITUTIONS DE L’ANTIQUITÉ

INSTITUTIONS RELIGIEUSES. — IV. - LES DIEUX DE ROME

|

LA RELIGION DES ROMAINS. - LES DIEUX DU CIEL. - LES DIEUX DE LA TERRE. - LES DIEUX DE L’EAU. - LES DIEUX DU FEU. - LES LARES. - LES DIEUX DE LA MORT. - LES GÉNIES ET LES VERTUS. - LES DIEUX GAULOIS. LA RELIGION DES ROMAINS. — L’absence presque complète de traditions mythologiques est un des caractères les plus frappants de la religion des Romains. Les poètes latins ont admirablement raconté les aventures des dieux d’après les fables grecques, mais les légendes qui donnent tant ale charmes à leurs récits sont pour la plupart étrangères au sol même de l’Italie. Cette pénurie, si remarquable quand on la compare à la richesse des fables grecques, peut s’expliquer par la différence géographique des deux pays. La Grèce, avec les découpures profondes de ses côtes et les îles dont sont hérissées les mers qui la baigne, était sans cesse en contact avec des marins apportant en maints endroits divers les traditions locales qu’ils avaient puisées dans leurs voyages, et que le génie grec transformait ensuite. L’Italie au contraire, et surtout l’Italie centrale, le Latium et l’Étrurie, où s’est développé la religion romaine, était par sa nature continentale beaucoup moins exposée au choc et à la transmission des idées. Les esprits y étaient plus sérieux, plus lents à donner un corps aux rêves de l’imagination, et plus porté aux choses pratiques. Quittant rarement leur pays, et voyant plus rarement encore des étrangers venir chez eux, les aspirations religieuses se sont concentrées vers certaines observances superstitieuses, par lesquelles on croyait s’assurer la faveur des dieux, et l’accomplissement rigoureux des rites est devenu le fond même de la religion. Les conceptions épiques sont absentes et l’élément liturgique et sacerdotal absorbe entièrement le culte. L’absence de mythologie chez les Romains a amené des différences notables entre les pratiques de leur culte et celles du culte grec. Les dieux grecs, dans les temps héroïques, sont continuellement mêlés aux hommes, ils partagent leurs passions et participent à leurs actes. Si dans la période historique ils ne se montrent plus, une foule de traditions respectées rappellent le temps oit ils fréquentaient la terre. Rien de pareil dans l’Italie centrale : l’âge d’or de Saturne et Janus est un récit bien vague, et les dieux qu’on honore ne se montrent point directement aux hommes ; ils se manifestent seulement par des signes, des tremblements de terre, des éclipses, des éclairs, des bruits mystérieux. La nature est pleine de dieux qui témoignent de leur puissance, mais qui ne se manifestent pas eux-mêmes. La superstition romaine interprète tous les phénomènes, et le sacerdoce possède seul la science de conjurer les mauvaises influences, de lire l’avenir dans le vol des oiseaux et les entrailles des victimes ; il a la mission spéciale de veiller au salut et à la grandeur de l’État, et son influence liturgique s’étend jusqu’aux secrets les plus intimes du foyer. Pas plus que les dieux, les héros romains ne ressemblent à ceux des Grecs. Leur existence terrestre est toute humaine, ils ne communiquent pas avec les dieux quand ils sont sur la terre. Numa reçoit des conseils de la nymphe Égérie, mais il ne la consulte qu’en secret, tandis que les dieux protecteurs des héros grecs interviennent partout dans leurs affaires, aussi bien dans leur maison qu’au milieu des combats. Les uns comme les autres sont fils de divinités, mais les héros latins ont rarement une postérité. Romulus est fils d’un dieu, mais il n’a pas d’enfants et c’est seulement après sa mort qu’il est assimilé lui-même à une divinité. L’apothéose apparaît ainsi dès l’origine : Romulus est enlevé au ciel et la même chose arrivera à César bien qu’il ait été assassiné. En Grèce, où toutes les cités ont un dieu pour fondateur, chaque citoyen peut croire qu’il a un dieu pour ancêtre. A Rome la flatterie peut créer à un personnage illustre une généalogie divine, mais ce n’est qu’une formule littéraire sans aucun poids dans l’opinion publique. Tacite ne se gêne pas pour reléguer parmi les fables l’histoire, si souvent chantée, du Troyen Énée, ancêtre de Jules César. LES DIEUX DU CIEL. — Parmi les dieux du ciel, comme parmi ceux de la terre, il faut distinguer ceux qui sont d’origine purement latine, comme Janus, ceux qui sont d’origine latine mais qui ont été hellénisés, comme les trois divinités du Capitole, Jupiter confondu avec Zeus, Junon confondue avec Héra, et Minerve confondue avec Athènè ; enfin ceux qui, comme Apollon, sont d’origine purement grecque, mais dont le culte a été de très bonne heure importé en Italie. Janus parait avoir été à l’origine une divinité solaire. Le dieu du soleil, dit Preller, dans les Dieux de l’ancienne Rome, est le portier du ciel et de la lumière céleste ; il en ouvre le matin la porte pour la fermer le soir. Si cette image simple et pratique a échappé aux Grecs, c’est uniquement parce que chez eux Océanos était le dieu primitif et qu’Hélios sortait de son sein et s’y replongeait tour à tour. Cependant les Grecs connaissaient, eux aussi, lin seuil du ciel, où le jour et la nuit se saluent au passage, et l’Écriture sainte parle du soleil comme d’un fiancé qui sort le matin, l’air brillant de joie, de la chambre nuptiale. — De là vient que plus tard, dès que le besoin d’une image plastique se fit sentir, Janus fut représenté avec deux têtes (Janus geminus, bifrons), conception toute naturelle à propos d’un dieu qui était le portier du lever comme du coucher. Aussi le plus ancien Janus geminus de Rome, celui que Numa avait établi sur les limites du Forum, tournait une de ses têtes vers le levant, l’autre vers l’occident. Seulement il ne faudrait pas se figurer cette charge de portier céleste comme une besogne purement mécanique. La force dynamique et créatrice qu’a Janus comme dieu du soleil est un de ses traits les plus saillants. Ainsi tous les matins on l’invoquait sous le nom de Matutinus Pater ; au commencement de chaque mois, le jour des calendes lui était consacré ; un mois tout entier était placé sous sa garde, c’était celui de janvier, januarius, sans doute parce que ce mois, commençant de suite après les plus courtes journées, formait mieux que tout autre le commencement d’une année nouvelle. Le premier janvier était un jour de renouvellement et de bonheur, c’est du culte de Janus que nous vient l’usage des souhaits de bonne année et des étrennes. Mais la grande solennité de ce jour, c’était l’entrée en charge des nouveaux magistrats, dont la fonction à Rome était généralement fixée à une année. Toutes les portes étaient consacrées à Janus, mais il y avait en outre dans les rues les plus populeuses, dans les marchés, dans les carrefours, des portes qui étaient plus spécialement placées sous son invocation. On lui élevait aussi des petits temples qui étaient pourvus de quatre entrées. Ovide, faisant parler Janus dans ses Fastes, dit : Les portes de vos demeures offrent deux faces, l’une tournée en dehors, et l’autre vers l’intérieur, et du vestibule sous lequel il est assis, le portier voit en même temps, et ceux qui entrent, et ceux qui sortent ; de même, portier du palais des dieux, j’embrasse de mes regards les régions de l’Orient et celles de l’Occident, et c’est pour apercevoir d’un seul coup d’œil deux `parties opposées, sans perdre. de temps à tourner la tète, que je reçus une double figure ; ainsi, pour qu’elle veille avec plus de sûreté à la garde des carrefours, qui te coupent en trois voies, vous avez donné un triple visage à la triple Hécate. Le temple de Janus à Rome devait rester ouvert en temps de guerre, et il ne se fermait qu’en temps de paix. Pendant une période qui a duré près de mille ans, il n’a été fermé que huit fois. Jupiter, Junon et Minerve étaient désignés à Rome sous le nom des trois divinités du Capitole, où chacune d’elles avait en effet son temple. Le Jupiter des Romains provient de la confusion du dieu de la foudre Tinia avec le Zeus des Grecs. Jupiter capitolin portait sur ses genoux la couronne que les triomphateurs venaient y déposer. Les Romains consacraient à Jupiter les dépouilles opimes, c’est-à-dire celles qu’un général romain avait remportées sur le général ennemi, et le dieu prenait alors le nom de Jupiter Ferétrien. Romulus bâtit un temple à Jupiter Férétrien, lorsqu’il eut tué lui-même Acron, roi des Cœniniens ; ce temple fut agrandi par Ancus Martius et ensuite restauré sous Auguste.

Les monuments de l’art ne font pas de différence entre le Jupiter des Romains et le Zeus des Grecs. L’un comme l’autre ont pour attribut l’aigle, le sceptre et le foudre. Ce dernier attribut, bien qu’il ne soit pas représenté sur la peinture de Pompéi que reproduit la figure 621, avait une extrême importance et Jupiter prenait à cause de lui le titre de Jupiter tonnant. Auguste lui fit élever un temple à Rome. Le tonnerre était tombé la nuit sur sa litière et un esclave avait été tué sans que l’empereur en fût atteint. Ce fut en mémoire de cet événement qu’on bâtit au Capitole un temple de Jupiter tonnant, dont il reste encore des vestiges et qui est figuré sur plusieurs médailles. Le foudre que Jupiter tient en main est l’image de la’

puissance soudaine et irrésistible du dieu qui lance le tonnerre. Tous ceux

qui ont tenté de lutter contre lui, hommes ou dieux, ont été foudroyés. Souvent, dit Virgile dans les Géorgiques, s’amassent au ciel des torrents de pluie, et, dans leurs

flancs obscurs, les nuages amoncelés recèlent d’affreuses tempêtes. Le ciel

se fond en eau et, sous un déluge de pluie, entraîne les riantes récoltes et

le fruit du travail des bœufs. L De même que pour les Grecs Héra est l’épouse de Zeus, Junon est pour les Romains la femme de Jupiter et ses attributs dans l’art sont exactement les mêmes (fig. 622). Mais son rôle comme divinité du ciel est plus effacé à Rome qu’en Grèce et au contraire son rôle comme déesse protectrice du mariage est plus accentué. Sous le nom de Lucine, Junon, dans la religion romaine, présidait aux naissances et veillait sur la première enfance. Junon était fort honorée à Rome comme déesse du mariage, et l’entrée de son temple était interdite aux femmes de mauvaise vie. Le culte de Junon Sospita, ou de Lanuvium, appartenait aux religions primitives de l’Italie. Dans ce culte, la déesse, dont la légende se rattache à des traditions locales, portait une peau de chèvre, et était armée d’une lance et d’un bouclier. On nourrissait un serpent dans son temple (voir t. I, fig. 634 et 635). Minerve, divinité étrusque, identifiée avec l’Athènè des Grecs, garde dans ses attributs les mêmes caractères, mais son culte est plus spécialement affecté à des solennités pacifiques. Ses fêtes, les quinquatries, étaient très populaires dans les écoles. Pour les élèves elles signifiaient les vacances et pour les maîtres elles appelaient le payement de leurs honoraires que l’on désignait sous le nom de minerval. Toutes les corporations ouvrières fêtaient Minerve comme l’inventrice des arts et les femmes honoraient en elle la déesse des travaux domestiques. Malgré ces allures pacifiques, l’art a toujours conservé à Minerve le caractère guerrier qui avait primitivement été donné à la Pallas des Grecs.

La figure 623-624 représente une statuette en bronze du musée de Turin. Elle porte en avant une main qui tenait probablement une victoire, emblème que l’on voit fréquemment attribué à cette divinité guerrière.

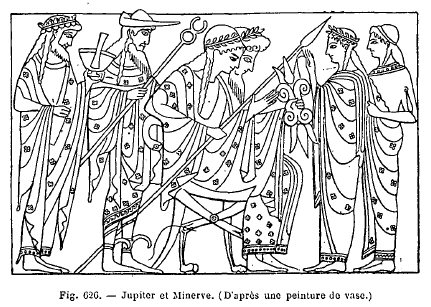

Dans les monuments de l’époque romaine, Minerve garde les mêmes attributs et la même tournure que dans les monuments grecs ; nous la voyons sur une belle coupe en argent du trésor de Hildesheim (fig. 625). Nous appellerons l’attention sur un vase peint de l’époque archaïque, où la déesse, dont la tête est couronnée mais dépourvue de casque, est assise à côté de Jupiter, et occupe ainsi la place qui est ordinairement affectée à Junon (fig. 626).

Le culte d’Apollon s’est acclimaté en Italie avec les colonies grecques, et il a été introduit à Rome en même temps que les livres sibyllins. La conséquence de l’accueil fait à ces livres fut la création d’une confrérie de prêtres chargés de les garder et d’appliquer leurs doctrines. Diane est au contraire une ancienne divinité lunaire du Latium, qui du reste a été assimilée de très bonne heure à l’Artémis des Grecs. L’art a maintenu pour Diane comme pour Apollon les attributs qu’avaient toujours eus en Grèce les divinités correspondantes. Mais Diane avait un caractère mystique beaucoup plus prononcé en Italie qu’en Grèce, et de nombreuses chapelles s’élevaient en son honneur dans les campagnes (fig. 627).

Mercure, le dieu du commerce, et Terme, le dieu des limites, sont deux divinités qui présentent de grandes affinités avec celles que les Grecs honoraient sous le nom d’Hermès : Mercure notamment a été complètement assimilé au messager céleste, quoique son rôle soit beaucoup plus borné chez les Romains que ne l’était celui d’Hermès chez les Grecs. De même qu’Hermès, Mercure était pourvu d’ailes aux talons, et comme lui aussi, il était de la part des maîtres d’école l’objet d’un culte spécial. Les images qu’on plaçait sur les routes dont il était le gardien étaient extrêmement multipliées, mais on ne voit pas que des .temples célèbres lui aient été consacrés.

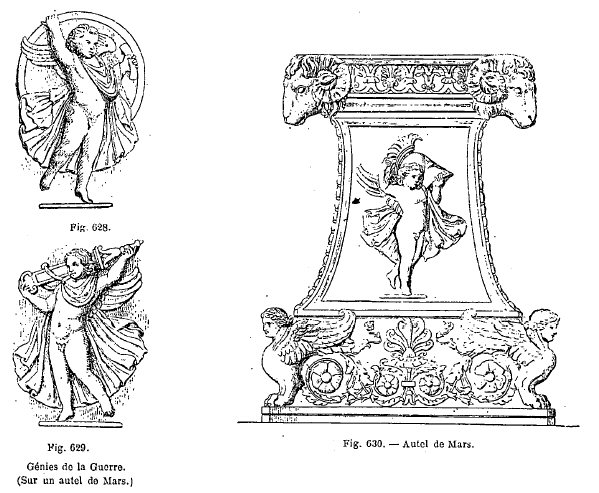

Les anciens habitants du Latium étaient tous laboureurs en même temps que guerriers, et ce double caractère, si frappant dans quelques personnages historiques, comme Cincinnatus, a trouvé son symbole religieux dans Mars, divinité purement italique, qui préside à la force virile nécessaire au rude travail des champs en même temps qu’à l’inspiration guerrière sur les champs de bataille. Assimilé à Arès, dieu qui chez les Grecs personnifie exclusivement la fureur du combat, Mars a reçu dans l’art les mêmes attributs (fig. 628, 629, 630), et de là vient qu’on a souvent négligé le double aspect sous lequel doit être envisagé le Mars des Romains. C’est à ce dieu que l’on doit les printemps sacrés, qui ont eu une si grande importance historique et auxquels se rattache la fondation de Rome (Voir t. I, p. 556). Le chêne et le figuier, l’arbre des forêts et l’arbre des jardins étaient consacrés à Mars, et parmi ses animaux symboliques on remarque le loup, le bœuf de labour et le cheval de bataille, dont les caractères divers indiquent le pouvoir multiple du dieu. Mars est aussi le dieu des enlèvements qui est la forme primitive du mariage et de là vient que dans la fête célébrée le 1er mars en souvenir de l’enlèvement des Sabines, le nom de Junon est associé à celui du dieu de la guerre. Quirinus est un Mars sabin, ancêtre du fondateur de Cures, comme le Mars albin est le père des fondateurs de Rome. Quand les Sabins s’établirent sur le mont Quirinal, il y eut un Mars pour chacune des deux races, hais en assimilant plus tard Romulus avec Quirinus, la gloire du héros romain absorba l’ancienne divinité sabine, et il n’y eut plus qu’un seul Mars, ayant pour fils Romulus.

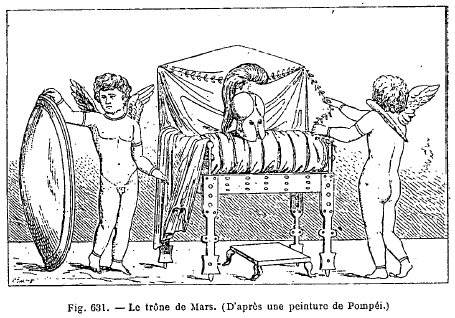

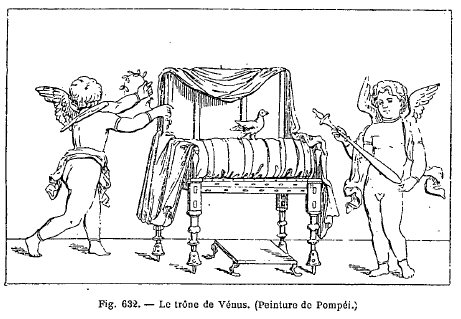

Picus Martius, l’oiseau de Mars, est devenu dans la légende un roi belliqueux, dont Ovide a raconté la merveilleuse histoire. LES DIEUX DE LA TERRE. — Les arbres, les forêts, les montagnes, les pâturages, ont été de bonne heure placés soles la protection de divinités qui présidaient à la germination des plantes et à la multiplication des troupeaux. Parmi ces antiques divinités, dont plusieurs semblent faire double emploi, il faut d’abord nommer Faunus, qui a été de bonne heure identifié avec le Pan des Grecs. il préside à l’élevage des bestiaux qu’il préserve des attaques des loups, d’oie lui vient son surnom de Lupercus. Dans les monuments de l’art, presque toujours dus à des Grecs, Faunus cesse d’être une personnalité et les faunes, identifiés avec les satyres, et les pans, sont enrôlés dans le brillant cortége de Bacchus. Bona Dea, la Bonne Déesse, qui mythologiquement passait pour la fille de Faunus, était primitivement une divinité pastorale. Mais à Rome le culte de cette déesse changea de caractère et devint extrêmement licencieux. Lés’ femmes avaient seules droit d’assister au sacrifice expiatoire offert à la Bonne Déesse, et c’est pour y prendre part que Clodius se glissa la nuit clans la maison de César, sous le costume d’une joueuse de harpe. Le culte de Palès, déesse des bergers, donnait lieu également à des fêtes joyeuses, qui se sont confondues sous l’empire avec celles de la Bonne Déesse. Sylvain, le dieu des défricheurs et des hommes qui vivent dans la forêt, est une des plus anciennes divinités de l’Italie. Une particularité du culte des temps primitifs en Italie, c’est qu’on ne représentait pas les dieux par des images, mais seulement par des symboles et des attributs : de là la rareté des statues de Sylvain. Le culte de Sylvain, comme celui de toutes les divinités du même genre, présentait de grandes affinités avec celui de Faunus et ces deux divinités semblent souvent faire double emploi. Vertumne et Pomone sont des divinités champêtres, qui ont surtout pour mission de faire mûrir les fruits dans les jardins. Priape, dieu de l’Asie Mineure importé de bonne heure en Italie, remplissait un office analogue, et son caractère de dieu de la fécondité a fait de lui un des personnages favoris de la scène populaire. Flore est aussi une ancienne divinité sabine, et son culte était également répandu dans toute l’Italie centrale. Déesse des fleurs (voir t. III, fig. 711), dont l’éclosion a lieu au printemps, Flore a vu son culte se fondre peu à peu dans celui de Vénus, autre déesse italique, qui exerçait à l’origine des fonctions analogues, mais qui a été promptement confondue avec l’Aphrodite des Grecs, dont elle a pris tous les attributs. Vénus alors prit comme Mars, auquel elle est souvent associée dans l’art, un double caractère. Comme déesse du printemps elle préside aux premières pousses de la végétation et comme déesse du charme et de l’attrait elle adoucit la rudesse des mœurs primitives. La colombe est l’oiseau consacré à Vénus, dont Cupidon est le fils, et qui a les Amours pour escorte. La figure 632, d’après une peinture de Pompéi, représente le trône de la déesse.

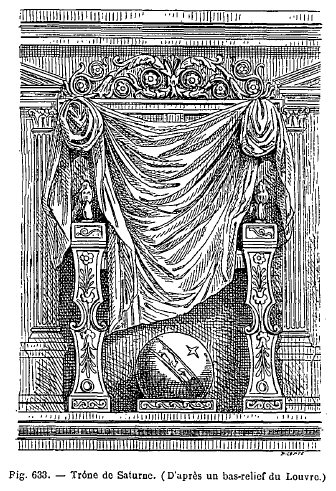

C’est Vénus, dit Ovide, qui fournit le germe des plantes et des arbres, c’est elle qui a rassemblé dans les liens de la société, les premiers hommes, esprits féroces et barbares, c’est elle qui apprit à chaque être à s’unir à une compagne. C’est à elle qu’on doit les nombreuses espèces d’oiseaux et la multiplication des troupeaux. Le bélier furieux lutte de la corne avec le bélier ; mais il craint de blesser la brebis. Le taureau, dont les longs mugissements faisaient retentir les vallons et les bois, dépose sa férocité quand il aperçoit la génisse. La même puissance entretient tout ce qui vit sous les vastes mers et peuple les eaux de poissons sans nombre. La première, Vénus dépouilla les hommes de leur aspect farouche. C’est d’elle que sont venus la parure et le soin de soi-même. Saturne, que l’on a assimilé au Cronos des Grecs, était pour les anciens Italiens une divinité purement champêtre. On le considérait comme le dieu de l’agriculture qu’il avait enseignée aux hommes. Toutes les inventions agronomiques, même le fumier, remontent à lui, et sa royauté légendaire était confondue avec l’âge d’or, symbole de l’innocence primitive et de la vie paisible des champs. Ops, la bonne mère, personnification de la terre, était généralement regardée comme son épouse et adorée comme telle à ses côtés. Sur la figure 633, on voit le globe du monde posé sur un tabouret aux pieds du trône de Saturne.

Cérès, divinité des moissons qui répond à la Déméter des Grecs, a été très anciennement honorée dans l’Italie méridionale et la Sicile, où l’élément grec formait une portion importante de la population. Les prêtresses qui la servaient dans les temples étaient toujours prises dans les villes grecques, et les rites célébrés en son honneur n’ont rien de romain dans les allures. Il n’y a donc rien de surprenant à ce que les attributs de Cérès soient aussi ceux de Déméter, et on peut également appliquer l’un ou l’autre nom aux monuments qui les représentent.

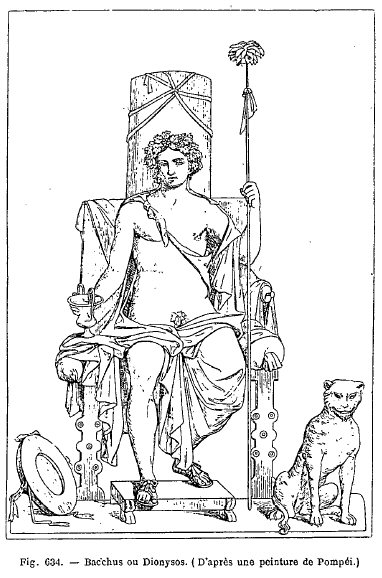

Bacchus et Proserpine, que les Romains désignent souvent sous le nom de Liber et Libera, mais qui répondent au Dionysos et à la Perséphone des Grecs, sont des divinités tout à fait étrangères à l’Italie, mais dont le culte s’est développé assez promptement dans les contrées du midi, où les cultures de la vigne et du blé étaient extrêmement répandues. Pas plus que pour les autres divinités, les attributs donnés primitivement par les Grecs n’ont été changés, et tous les personnages qu’on appelle Bacchus pourraient avec tout autant de raison être appelés Dionysos (fig. 634). Le culte de Liber et Libera était entièrement lié à celui de Cérès. La mère des dieux, la Cybèle phrygienne, avait aussi une grande importance à Rome, où son culte n’a pourtant été introduit que pendant la seconde guerre punique.

Au commencement du printemps,

dit Hérodien, les Romains célèbrent en l’honneur de

la mère des dieux une fête, dans laquelle on porte en cérémonie devant son

image tout ce que l’empereur et les particuliers ont de plus précieux pour la

matière et pour la délicatesse de l’art. Alors on a une liberté entière de

faire toutes les folies et toutes les extravagances qui viennent dans

l’esprit. On se déguise chacun à sa fantaisie ; il n’est dignité si

considérable, personnage si sérieux, dont on ne puisse prendre l’air et les

habillements.... Je crois qu’il ne sera pas

inutile de rapporter ici l’origine de cette fête et de rechercher dans

l’histoire pourquoi les Romains honorent si particulièrement la mère des

dieux. La statue de la déesse, si l’on veut croire ce que l’on en dit, vient

du ciel : on n’en connaît point l’ouvrier et on est persuadé qu’aucun homme

n’y a mis la main. On raconte qu’elle tomba en Phrygie, dans la ville de

Pessinunte. Lorsque les Romains eurent jeté les fondements de cette grandeur

à laquelle ils sont depuis parvenus, ils apprirent par un oracle que leur

empire se souti LES DIEUX DE L’EAU. — Les Romains ne sont devenus que très tard un peuple navigateur et les souvenirs de la mer n’ont fourni aucune légende à leur mythologie, particulièrement stérile sur ce point. Neptune, le Poséidon des Grecs, avait un temple à Rome, et on faisait à Ostie des fêtes en son honneur. Mais ce dieu n’a jamais joui parmi les Romains d’une bien grande popularité, et toutes les fables qu’on rapporte sur lui sont originaires de la Grèce. Il n’en était pas de même des sources dont on rapportait l’origine à Fontus, fils de Janus. La nymphe Égérie a une grande importance dans les traditions romaines, et le Tibre était souvent invoqué comme une puissante divinité. Mais les sources pas plus que les fleuves, malgré le culte qui leur était rendu, n’ont fourni à l’art aucun type spécial, et nous devons, pour ce qui les concerne, renvoyer à ce qui a été dit, à propos de ces divinités, dans le chapitre sur les dieux grecs. LES DIEUX DU FEU. — L’élément du feu se rattache pour les Romains à deux divinités, Vulcain et Vesta. Vulcain, le même qu’Héphaistos chez les Grecs, représente la force physique du feu, force redoutable quand elle se traduit par les volcans ou les incendies, mais bienfaisante, lorsqu’on l’emploie pour l’industrie humaine. Toutefois, comme ce dieu personnifie l’incendie, ses temples étaient toujours placés en dehors des villes ; mais il n’a jamais été bien populaire parmi les Romains, qui faisaient peu de cas de l’industrie et n’avaient pas souvent occasion d’invoquer une divinité qui s’intéresse aux artisans beaucoup plus qu’aux hommes d’État ou aux guerriers. Vesta représente également le feu, mais le feu sacré qui brûle sur le foyer. De même qu’en Grèce, Vesta est à Rome la déesse du foyer, en tant que centre et principe de la vie domestique, mais elle est en outre le centre de la vie politique et municipale. Dans la vieille Italie, la cité est une réunion de familles ayant chacune ses Lares ou ses Pénates, et Vesta, la reine des Lares, devient par la nature même de ses fonctions la protectrice de la ville. De là vient que le culte de cette déesse a pris à Rome un caractère en quelque sorte national, et qu’il y a acquis une importance qu’il n’avait jamais eue en Grèce. Mais si la Vesta romaine est la grande déesse du foyer, dont le feu doit toujours être allumé, parce que les destinées de la ville sont attachées à sa flamme, chaque maison entretient aussi une flamme sacrée sur le foyer privé en l’honneur de la déesse, qui règne sur les Pénates protecteurs de la famille. LES LARES. — Le culte de Vesta avait des rapports étroits avec celui des Pénates ou dieux Lares, car ceux-ci semblent également représenter la flamme du foyer. Dans l’Énéide, Hector dit à Énée qu’il va lui remettre les pénates troyens, et c’est le feu du foyer qu’il lui remet. La croyance populaire, assez mal définie d’ailleurs, admettait généralement l’existence de divinités, habitant sous la terre et se manifestant par la flamme du foyer. Ces divinités étaient les Mânes.

Les fêtes des Lares se célébraient dans l’intérieur des familles et n’avaient pas de caractère officiel. On ornait leur image d’une grande et épaisse couronne, et souvent leurs statuettes étaient comme enfouies sous les fleurs et les feuilles. En outre, on leur faisait des offrandes qui devaient être consumées sur le feu du foyer. A Rome, quand un jeune homme prenait la toge virile, il consacrait aux dieux Lares la bulle qu’il avait portée dans son enfance.

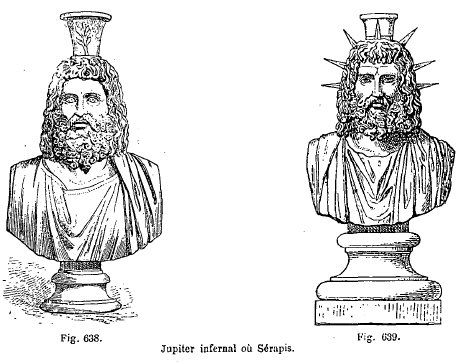

Un monument, trouvé aux environs de Nîmes, est décoré d’un bas-relief représentant un dieu Lare. Ce dieu a la tête recouverte par sa toge, et tient en main la patère du sacrifice (fig. 637). Outre les Lares familiers, protecteurs de la maison, il y avait des Lares compitales ou viales, protecteurs des carrefours et des chemins. Leur culte était public et ils avaient des chapelles fort nombreuses. La fête de ces Lares publics s’appelait les Compitales ; les gens du peuple suspendaient pendant la nuit des petites poupées et d’autres objets à toutes les portes, surtout à celles qui étaient situées près des carrefours. Quand Auguste fut déifié, on ajouta son génie, c’est-à-dire son âme personnifiée, à tous les Lares des carrefours, afin que le peuple s’habituât à le considérer comme son génie tutélaire. Le culte primitif des Lares locaux se trouva désormais associé à celui des souverains. Mais le goût des apothéoses ne se borna pas là et tous les hommes illustres furent à la fin de l’empire considérés comme des Lares. Une salle spéciale, appelée Lararia, leur fut consacrée dans le palais des riches, et chacun choisissait ses Lares selon son goût particulier. C’est ainsi qu’Alexandre Sévère put rendre hommage aux Lares de son choix, et qu’il honora le Christ en même temps qu’Apollonius de Tyane, et Orphée en même temps qu’Abraham. LES DIEUX DE LA MORT. — Les Romains ne paraissent pas avoir eu sur la vie future des idées bien nettes et leurs croyances sous ce rapport ne différaient pas essentiellement de celles des Grecs. Pluton et Proserpine, qui règnent sur les ombres, ne diffèrent en rien de Hadès et Perséphone, qui remplissent la même fonction dans la mythologie grecque. Pluton, qui est le Jupiter infernal, est caractérisé par le boisseau qu’il porte sur la tête, mais il a été complètement identifié avec Sérapis, dieu égyptien dont le nom veut dire Osiris-Apis (fig. 638 et 639). Lorsque l’empereur Julien consulta l’oracle d’Apollon pour savoir si ces deux divinités différaient, il reçut pour réponse : Sérapis et Pluton sont la même divinité. Cerbère, le chien infernal, caractérisé par ses trois têtes, apparaît auprès de ses rares statues et on le trouve également dans les peintures funèbres qui décorent les monuments étrusques.

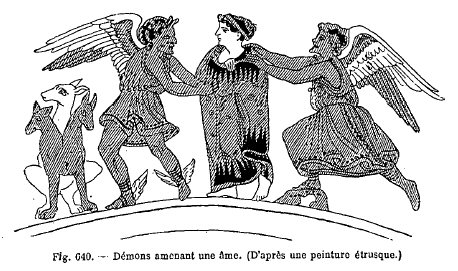

Un assez grand nombre de peintures se rattachent à l’idée qu’on se faisait de la vie future. C’est ainsi que la figure 640 montre des démons enlevant une âme. Une scène peinte sur un tombeau de Tarquinies représente le départ des âmes qui quittent la terre. Dans la bande supérieure, une âme enveloppée d’un grand voile est assise sur un char que traînent deux génies ailés, l’un blanc et l’autre noir. Derrière cette âme, un génie blanc et sans ailes (son ange gardien, selon l’explication de M. Guignaut) semble implorer un génie noir et ailé, et plus loin un autre génie, également noir et ailé, est assis à une porte et tient un marteau. Dans la bande inférieure, on voit des morts tenant en main les instruments de la profession qu’ils ont exercée pendant leur vie, puis une autre âme guidée par un génie ailé et qui semble la menacer de son marteau.

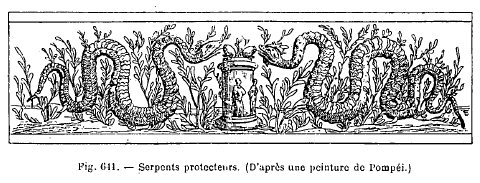

LES GÉNIES ET LES VERTUS. — Les Génies des Romains, comme les démons des Grecs, forment une classe d’êtres intermédiaires entre l’homme et la divinité, de même que les anges, dont la tradition se rattache aux plus anciennes croyances de l’Asie. Les Génies sont souvent considérés comme l’âme raisonnable attachée à tout individu, et remplissent alors le même office que nos anges gardiens. Le serpenta été de tout temps l’image traditionnelle du Génie (fig. 641), même après qu’on eut adopté la forme humaine pour caractériser le Génie propre du peuple romain. Toute réunion collective, le Sénat aussi bien que les corporations, avait son Génie.

Quoique le serpent soit la forme que revêtaient habituellement les Génies dans la croyance populaire, on voit des représentations dans lesquelles le Génie d’un individu prend la forme qu’il avait eu pendant sa vie. Ainsi le Génie des empereurs romains qu’on voit sur les représentations d’apothéoses sont de véritables portraits de ces empereurs. On voit aussi des personnages célestes, qui semblent avoir été des poètes et qui sont accompagnés d’une muse inspiratrice, quelquefois pourvue de grandes ailes, comme dans une peinture de Pompéi que reproduit la figure 642.

Outre les Génies affectés aux particuliers ou aux corporations, il y avait dans le culte romain des divinités d’une espèce particulière, auxquelles la mythologie n’a pas donné d’histoire, ni l’art de forme spéciale, et qui nous paraissent se rattacher à la famille très nombreuse, mais confuse et indéterminée, des génies : ce sont les dieux des Indigitamenta. L’Italie, dit M. G. Boissier, avait été assez peu féconde en inventions religieuses ; ce mélange de peuples italiens, qui donna naissance à Rome, fut plus pauvre encore. Rome se contenta de prendre les croyances des nations diverses dont elle était sortie, en essayant de les unir et de les accorder ensemble : Elle n’éprouva pas le besoin d’en créer de nouvelles. La seule innovation qu’on lui attribue, c’est d’avoir inscrit sur des registres appelés Indigitamenta la liste des dieux qui sont affectés à chaque événement de la vie de l’homme depuis sa conception jusqu’à sa mort ; et de ceux qui pourvoient à ses besoins les plus indispensables, comme la nourriture, la demeure, le vêtement. Ils y étaient rangés dans un ordre régulier, avec quelques explications sur le nom qu’ils portent et la formule des prières qu’il convient de leur adresser. Les dieux des Indigitamenta ont un caractère particulier et entièrement romain ; je ne crois pas qu’on en trouve ailleurs qui soient tout à fait semblables. Sans doute on a éprouvé dans d’autres pays le besoin de mettre les principaux actes de la vie sous la protection divine, mais d’ordinaire on choisit, pour cet office des dieux connus, puissants, éprouvés, afin d’être sûr que leur secours sera efficace. C’est la brande Athènè, c’est le sage Hermès qu’on invoque en Grèce, pour que l’enfant devienne habile et savant. A Rome, on a préféré des dieux spéciaux, créés pour cette circonstance même et qui n’ont pas d’autre usage : il y a celui qui fait pousser à l’enfant son premier cri (Vaticanus), et celui qui lui fait prononcer sa première parole (Fabulinus) ; l’un et l’autre ne font pas autre chose et ne sont invoqués qu’en cette occasion. Aussi ne portent-ils en général d’autre nom que celui de leurs fonctions mêmes, comme si l’on voulait faire entendre qu’ils n’ont pas d’existence réelle en dehors de l’acte auquel ils président. Leur compétence est extrêmement bornée ; l’action la plus simple donne souvent naissance à plusieurs divinités. Quand l’enfant est sevré, il y en a une qui lui apprend à manger (Educa), une autre qui lui apprend à boire (Potina) ; une troisième le fait tenir tranquille dans le petit lit où il repose (Cuba). Lorsqu’il commence à marcher, quatre déesses sont chargées de protéger ses premiers pas ; deux l’accompagnent quand il sort de la maison, deux le ramènent quand il y rentre (Abeona et Adeona ; Iterduca et Domiduca). Les listes étaient donc interminables et les noms multipliés à l’infini. Les Pères de l’Église s’égayent beaucoup de cette populace de petits dieux condamnés à des emplois infimes, et les comparent à ces ouvriers qui divisent entre eux la besogne pour qu’elle soit plus vite faite. Il n’en est pas moins très curieux de les étudier : ce sont après tout les dieux les plus originaux de Rome. Elle n’avait pas subi encore l’influence souveraine de la Grèce, quand les pontifes rédigèrent les Indigitamenta, et les débris qui nous restent de ces registres sacrés peuvent seuls nous faire connaître quelle’ idée les vieux Romains se faisaient de la divinité et de quelle façon ils entendaient le sentiment religieux. Ce qui frappe d’abord, c’est de voir combien tous ces dieux sont peu vivants. On n’a pas pris la peine de leur faire une légende, ils n’ont pas d’histoire. Tout ce qu’on sait d’eux, c’est qu’il faut les prier à un certain moment et qu’ils peuvent alors rendre service. Ce moment passé, on les oublie. Ils ne possèdent pas de nom véritable ; celui qu’on leur donne ne les désigne pas eux-mêmes, il indique seulement les fonctions qu’ils remplissent.

Parmi les divinités sans histoire qui ont été honorées à Rome d’un culte spécial, il faut aussi ranger les Vertus, telles que la Concorde, la Piété, la Pudicité, la Clémence, etc. Enfin il y avait des divinités, comme la Fortune ou la Victoire, qui indiquent un état particulier de la destinée des hommes ou des peuples. Celles-ci sont assez souvent représentées sur les monuments, mais le type que l’art leur a donné appartient à la Grèce. La victoire que les Athéniens avaient représentée sans ailes, pour montrer qu’elle s’était fixée chez eux, était, comme on le pense, une divinité chère aux Romains. La plus belle statue qu’on en connaisse est la fameuse Victoire de Brescia (fig. 645), dont nous avons une copie au Louvre.

LES DIEUX GAULOIS. — La religion des Gaulois ne nous est connue que par lès écrivains latins, qui, selon l’habitude des peuples anciens, retrouvaient ou croyaient retrouver leurs dieux dans ceux qu’ils voyaient honorés par d’autres peuples. Ainsi Teutatès, qui parait avoir été la grande divinité des Gaulois, a été assimilé à Mercure. Le dieu que les Gaulois honorent le plus, dit Jules César, est Mercure. Il a un grand nombre de statues ; ils le, regardent comme l’inventeur de tous les arts, comme le guide des voyageurs, et comme présidant à toutes sortes de gains et de commerce. Après lui, ils adorent Apollon, Mars, Jupiter et Minerve. Ils ont de ces divinités à peu près la même idée que les autres nations. Apollon guérit les maladies ; Minerve enseigne les éléments de l’industrie et des arts ; Jupiter tient l’empire du ciel. Mais celui de la guerre ; c’est à lui, quand ils ont résolu de combattre, qu’ils font vœu d’ordinaire de consacrer les dépouilles de l’ennemi. Ils lui sacrifient ce qui leur reste du bétail qu’ils ont pris, le surplus du butin est placé dans un dépôt public ; et on peut voir, en beaucoup de villes, ces monceaux de dépouilles, entassées en des lieux consacrés. Une croyance que les Druides cherchent surtout à établir, c’est que les âmes ne périssent point, et qu’après la mort elles passent d’un corps dans un autre, croyance qui leur paraît singulièrement propre à inspirer le courage, en éloignant la crainte de la mort. Le mouvement des astres, l’immensité de l’univers, la grandeur de la terre, la nature des choses, la force et le pouvoir des dieux immortels, tels sont les sujets de leurs discussions ; ils les transmettent à la jeunesse. Toute la nation gauloise est très superstitieuse ; aussi ceux qui sont attaqués de maladies graves, ceux qui vivent au milieu de la guerre et des dangers, oui immolent des victimes humaines, ou font vœu d’en immoler, et ont recours pour ces sacrifices au ministère des Druides. Ils pensent que la vie d’un homme est nécessaire pour racheter celle d’un homme, et que les dieux immortels ne peuvent être apaisés qu’à ce prix ; ils ont même institué des sacrifices publics de ce genre. Ils ont quelquefois des mannequins d’une grandeur immense et tissus en osier, dont ils remplissent l’intérieur d’hommes vivants ; ils y mettent le feu et font expirer leurs victimes dans les flammes. Ils pensent que le supplice de ceux qui sont convaincus de vol, de brigandage ou de quelque autre délit, est plus agréable aux dieux immortels ; mais quand ces hommes leur font défaut, ils se rabattent sur les innocents. Les Druides, ministres des choses divines, sont chargés des sacrifices publics et particuliers, et sont les interprètes des doctrines religieuses. Le désir de s’instruire attire auprès d’eux un grand nombre de jeunes gens qui les ont en grand honneur. Les Druides con naissent de presque toutes les contestations publiques et privées. Si quelque crime a été commis, si un meurtre a eu lieu, s’il s’élève un débat sur un héritage ou sur des limites, ce sont eux qui statuent ; ils dispensent les récompenses et les peines. Si un particulier ou un homme public ne défère point à leur décision, ils lui interdisent les sacrifices ; c’est chez eux la punition la plus grave. Ceux qui encourent cette interdiction sont mis au rang des impies et des criminels, tout le monde s’éloigne d’eux, fuit leur abord et leur entretien et craint la contagion du mal dont ils sont frappés. Tout accès en justice leur est refusé et ils n’ont part à aucun honneur. Tous ces Druides n’ont qu’un seul chef, dont l’autorité est sans bornes. A sa mort, le plus éminent en dignité lui succède ; ou, si plusieurs ont des titres égaux, l’élection a lieu par le suffrage des Druides, et la place est quelquefois disputée par les armes. A une certaine époque de l’année, ils s’assemblent dans un lieu consacré sur la frontière du pays des Carnutes, qui passe pour le point central de toute la Gaule. Là se rendent de toutes parts ceux qui ont des différends, et ils obéissent aux jugements et aux décisions des Druides. On croit que leur doctrine a pris naissance dans la Bretagne, et qu’elle fut de là transportée dans la Gaule ; et aujourd’hui ceux qui veulent en avoir une connaissance plus approfondie vont ordinairement dans cette île pour s’y instruire. Les Druides ne vont point à la guerre et ne payent aucun des tributs imposés aux autres Gaulois ; ils sont exempts du service militaire et de toute espèce de charges. Séduits par de si grands privilèges, beaucoup de Gaulois viennent auprès d’eux de leur propre mouvement, ou y sont envoyés par leurs parents et leurs proches. Là, dit-on, ils apprennent un grand nombre de vers, et il en est qui passent vingt années dans cet apprentissage. Il n’est pas permis de confier ces vers à l’écriture, tandis que, dans la plupart des autres affaires publiques et privées, ils se servent des lettres grecques. Il y a, ce me semble, deux raisons de cet usage : l’une est d’empêcher que leur science ne se répande dans le vulgaire ; et l’autre que leurs disciples, se reposant sur l’écriture, ne négligent leur mémoire car il arrive presque toujours que le secours des livres fait que l’on s’applique moins à apprendre par cœur et à exercer sa mémoire.

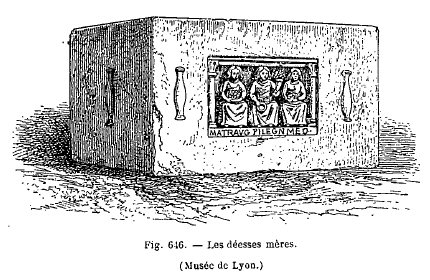

Les Gaulois ne nous ont pas laissé de statues de leurs divinités, et le peu de monuments qu’on connaît date de l’époque romaine. La figure 646 représente les déesses mères, divinités assez obscures, mais dont le culte devait être assez répandu, puisqu’on en a trouvé plusieurs représentations. Ce sont trois figures assises : le personnage central tient une patère et une corne d’abondance. |

Le terme de

Le terme de  Dans le

prologue de l’Aululaire, de Plaute, c’est un dieu Lare qui expose

lui-même l’intrigue de la pièce :

Dans le

prologue de l’Aululaire, de Plaute, c’est un dieu Lare qui expose

lui-même l’intrigue de la pièce :

On raconte

que Tullus Hostilius, dans une bataille contre les Fidenates que les Uliens

soutenaient, invoqua

On raconte

que Tullus Hostilius, dans une bataille contre les Fidenates que les Uliens

soutenaient, invoqua