LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME IV — LES INSTITUTIONS DE L’ANTIQUITÉ

INSTITUTIONS CIVILES. — V. - LE THÉÂTRE

|

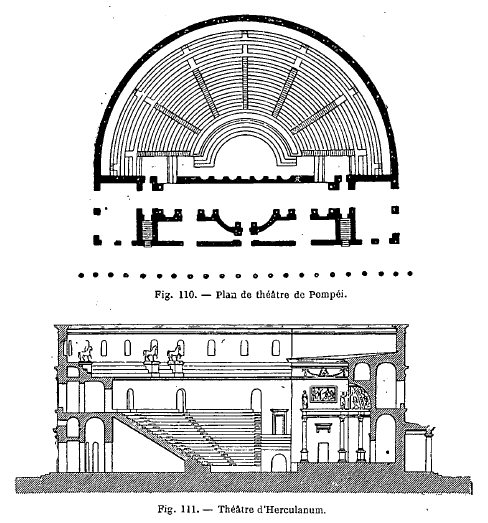

L’ÉDIFICE. - LES MASQUES. - LES ACTEURS. - LE CHŒUR. - LES REPRÉSENTATIONS. - LA TRAGÉDIE. - LA COMÉDIE. L’ÉDIFICE. — L’origine du théâtre remonte aux fêtes de Bacchus et de Cérès. Pendant la vendange ou la moisson on chantait des dithyrambes en l’honneur des divinités qui avaient enseigné l’usage de la vigne et du blé. Aux fêtes de Bacchus, on imagina de faire paraître des personnages déguisés en satyres ; c’est à cela qu’on a attribué l’usage des masques. Dans l’origine, on se contentait de se barbouiller le visage. Le poète Thespis eut l’idée de raconter l’histoire et les aventures des divinités dans les intervalles de la danse, et c’est de là que naquit la poésie dramatique. Thespis, dit Horace dans l’Art poétique, fut le premier qui inventa le genre inconnu de la muse tragique, et qui promena sur des chariots le drame naissant, que jouaient et chantaient des acteurs barbouillés de lie. Après lui Eschyle imagina le masque et la robe traînante ; il dressa la scène sur des tréteaux, et enseigna l’art de parler avec majesté et de marcher avec le cothurne. Les premiers poètes dramatiques faisaient en effet représenter leurs pièces sur des chariots ou des tréteaux fixés en terre. Le poète Pratinas ayant fait jouer une de ses pièces sur un de ces théâtres en bois, les siéges s’écroulèrent et il y eut un grand nombre de personnes tuées. Ce fut alors qu’on construisit, du temps de Thémistocle, le premier théâtre en pierres ; il fut dédié à Bacchus. On le creusa dans le flanc de l’Acropole ; dans les théâtres grecs en général, on recherchait l’adossement à une montagne, qui permettait aux spectateurs d’avoir la vue sur la campagne environnante. Le théâtre antique avait la forme d’un fer à cheval et était divisé en deux parties : la partie semi-circulaire était disposée par gradins en fuite les uns sur les autres et était destinée aux spectateurs. La partie réservée aux jeux du théâtre et aux représentations de la pièce comprenait l’orchestre et la scène. Un portique placé au delà du gradin le plus élevé entourait l’édifice et servait de refuge en temps de pluie. L’orchestre était entre la scène et le gradin le plus bas. C’est là que se trouvait le chœur des danses et des chants ; il y avait au centre un petit autel consacré à Bacchus. Dans les théâtres romains, oit il n’y avait pas de chœurs, l’orchestre était généralement plus petit que dans les théâtres grecs ; quelquefois on y disposait des sièges pour les personnages de distinction. Les figures 110 et 111 nous montrent le plan et la coupe d’un théâtre.

La scène, qui faisait le fond du théâtre, comprenait la construction rectangulaire placée en face des gradins. Elle se composait du proscénium où jouaient les acteurs et du postscénium où ils se retiraient pour s’habiller et où étaient disposées les machines. Les théâtres étaient sans toit, de sorte qu’on ne pouvait pas comme chez nous faire descendre les divinités par des cordes attachées eu haut. Néanmoins l’art du machiniste était assez avancé : une trappe servait à faire apparaître les divinités marines. Les ombres infernales sortaient par un trou pratiqué dans l’escalier allant de l’orchestre à la scène. Il y avait des machines qui servaient à imiter la foudre que Jupiter lance du haut de l’Olympe, et d’autres remplies de cailloux qu’on faisait rouler sur des bassins de bronze pour annoncer l’apparition des dieux. Les apparitions qui devaient venir d’eu haut se faisaient au moyen d’une machine qui déplaçait subitement un décor et laissait voir la divinité qu’on voulait faire intervenir. La scène, construite d’une manière monumentale, offrait une ordonnance régulière composée de colonnes et ornée de statues. La décoration était de trois espèces selon la pièce que l’on jouait. Pour la tragédie, la scène montrait des bâtiments rehaussés de portiques ; pour la comédie, des rues et des places publiques, et pour les pièces satiriques, des rochers ou des bosquets. Il y avait dés décors triangulaires, où chaque face montrait une peinture différente et qu’on tournait sur pivot pour montrer la face qu’exigeaient les circonstances, mais il y avait aussi de grands tableaux que l’on faisait glisser sur la scène, et qui lorsqu’on les retirait en laissaient voir d’autres laissés derrière. On a beaucoup discuté sur les connaissances des anciens en fait de perspective. Vitruve nous renseigne à cet égard : Agatharchus, dit-il, ayant été instruit par Eschyle, à Athènes, de la manière de faire les décorations de théâtres pour les tragédies, il fit le premier un livre sur l’art de les peindre ; il apprit ensuite ce qu’il en savait à Démocrite et à Anaxagore, qui ont écrit aussi sur ce sujet et principalement sur l’artifice au moyen duquel on pouvait, en plaçant un point sur un certain lieu, imiter si bien la disposition naturelle des lignes qui sortent des yeux en s’élargissant, que, bien que cette disposition des lignes soit une chose qui nous est inconnue, on parvenait à faire illusion et à représenter fort bien les édifices dans les perspectives que l’on peignait sur la scène, où ce qui est peint seulement sur une surface plate paraît être rapproché en de certains endroits et être plus éloigné dans d’autres. Chez les Grecs l’orchestre était plus grand que chez les Romains à cause des chœurs, mais la scène était généralement plus petite. L’usage du rideau ou de la toile, qui ne paraît pas avoir été usité chez les Grecs, se trouve au contraire chez les Romains. Mais au lieu de la lever comme on fait aujourd’hui, on la baissait et on la faisait glisser par une trappe sous le proscénium. Elle était décorée de sujets empruntés à l’histoire ou à la mythologie. Les acteurs grecs et romains étaient masqués ; pourtant nous voyons par Cicéron que le célèbre acteur Roscius jouait quelquefois sans masque. Les théâtres grecs les plus célèbres étaient celui de

Bacchus à Athènes, celui de l’île d’Égine, celui de Mégalopolis, le plus

grand de la Grèce suivant Pausanias, celui d’Épidaure, bâti par Polyclète

dans le bois sacré d’Esculape. En Asie, le théâtre d’Éphèse était extrêmement

fameux. La Sicile était aussi richement dotée ; on y peut, voir encore les

restes du théâtre de Syracuse. En Italie, comme en Grèce, les plus anciens

jeux scéniques n’étaient que des danses, ou des dialogues en vers grossiers’

que les villageois improvisaient. Ce ne fut que fort tard que les Romains

eurent des théâtres en pierres comme ceux des Grecs, et cet usage, venant

d’une influence étrangère, rencontr En Grèce, où les représentations théâtrales avaient un caractère religieux, tout le peuple y était admis. Mais en Italie, les personnes qui voulaient assister à une représentation théâtrale devaient être munies d’un billet d’entrée, qu’on nommait tessera, et sur lequel était marquée la place que le spectateur devait occuper et même le nom de la pièce qu’on devait jouer. Un de ces jetons a été découvert à Pompéi (fig. 112) et nous apprend par son inscription que celui qui l’avait en main devait assister à une représentation de la Casina de Plaute. LES MASQUES. — Les acteurs grecs et romains portaient sur le visage des masques dont le caractère déterminé d’avance était en rapport avec le rôle qu’ils devaient jouer sur la scène ; ils y ajoutaient des perruques qui s’ajustaient avec le masque, de sorte que non seulement la figure, mais toute la tête de l’acteur était couverte et déguisée. Chaque âge et chaque condition, les enfants et les vieillards, les rois et les esclaves, avaient un masque traditionnel que le public connaissait et qui faisait reconnaître immédiatement le personnage qui entrait en scène. Les masques scéniques dont les acteurs se couvraient la face étaient de véritables têtes creuses, dont la disposition concave contribuait à changer la voix et à la rendre plus sonore. Le catalogue publié par le ministère de l’instruction publique, à propos de l’Exposition universelle de 1878, contient les renseignements suivants sur la question si controversée des masques antiques : Les recherches auxquelles l’exposition théâtrale a donné lieu ont amené un résultat intéressant pour l’étude des anciens masques de théâtre. Sur la foi d’un vers de Virgile, qui s’applique uniquement aux représentations rustiques et populaires de l’Italie, on pensait que ces masques étaient faits d’écorce ou tout au moins de bois. En prenant pour point de départ de nos expériences les masques et les enveloppes des momies égyptiennes, nous avons acquis la conviction que les masques tragiques et comiques étaient fabriqués avec de la toile mise en forme par un procédé d’estampage et couverte d’un enduit crayeux, auquel on donnait plus de cohésion en y mêlant de la colle. Ainsi s’explique un passage assez obscur de Lucrèce relatif à des masques de craie, qui pouvaient, avant d’être complètement séchés, se retourner à l’envers sous l’action d’un simple choc. Deux autres témoignages antiques, jusqu’ici trop négligés, attestent que Thespis inventa les masques simplement de toile, et qu’Eschyle, après lui, trouva les masqués recouverts d’un enduit : c’est comme l’histoire du procédé que nous venons de décrire. Ce procédé était en effet intéressant à connaître, parce qu’on n’a retrouvé aucun masque antique véritable, bien qu’on en ait lin grand nombre de représentations.

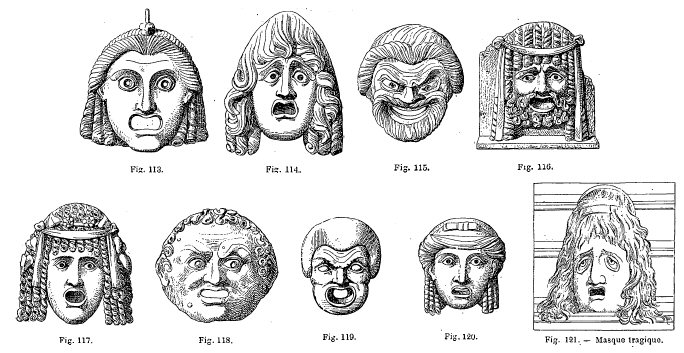

Quant aux types généraux affectés aux différents genres de masques, il y avait d’abord deux grandes divisions : les tragiques et les comiques. Il y avait au moins vingt-cinq espèces de masques tragiques, six pour les vieillards, sept pour les jeunes gens, neuf pour les femmes et trois pour les esclaves. L’arrangement des cheveux et de la barbe était différent pour chacun de ces masques, auxquels étaient affectées en outre une teinte et une physionomie particulières. On connaît également plus de quarante types de masques comiques : neuf pour les vieillards, dix pour les jeunes gens, trois pour les vieilles femmes, quatorze +pour les jeunes filles et sept pour les esclaves. Ln dehors de cela, les dieux, les héros et les grands personnages historiques avaient des masques consacrés par l’usage et qui les faisaient de suite reconnaître (fig. 113 à 121).

La figure 122 montre un acteur en train d’examiner ses masques, d’après une peinture de Pompéi. On remarquera que parmi les masques il y en a un qui paraît être une tête de Gorgone, reconnaissable à ses cheveux en serpents. LES ACTEURS. — Dans l’antiquité grecque, les femmes ne montaient pas sur le théâtre et leurs rôles étaient joués par des hommes. Il n’y avait même pas à l’origine d’acteurs de profession ; les représentations théâtrales faisant partie des fêtes de Bacchus, tous les citoyens indistinctement participaient aux farces, aux quolibets, aux bons mots et aux répliques piquantes que ces fêtes entraînaient toujours avec elles. Mais comme les facéties populaires avaient souvent pour objectifs des personnages opulents et haut placés, les chefs de la république à Athènes songèrent à régulariser ces fêtes en leur donnant un caractère officiel, ce qui leur permettait d’exercer leur influence sur la multitude. Les acteurs appelés à jouer dans ces cérémonies furent alors considérés comme des fonctionnaires publics. Le poète, qu’on appelait le maître, parce qu’il était chargé d’instruire les acteurs du rôle qu’ils avaient à jouer, reçut un chœur qu’il avait mission de préparer pour les Dionysies, c’est-à-dire les fêtes de Bacchus. Outre les choreutes, qui étaient chargés de la partie lyrique, il y avait trois acteurs auxquels on réservait les rôles principaux dans la partie dramatique. Celui qui devait jouer le premier rôle s’appelait le protagoniste, celui qui jouait le second était le deutéragoniste et le troisième le tritagoniste. Mais comme les personnages qu’on devait représenter pouvaient dépasser le nombre de trois, il arrivait souvent que le même acteur pouvait être appelé à jouer plusieurs rôles différents dans la même pièce. Tel était du moins la situation des acteurs dans la scène primitive, car elle s’est sensiblement modifiée depuis. Il est bon de dire aussi que les auteurs étaient en même temps acteurs, et que le plus souvent ils se chargeaient eux-mêmes du premier rôle. Eschyle, Sophocle, Aristophane ont joué clans leurs propres pièces. Parmi les plus célèbres acteurs de l’antiquité grecque, on cite Polus et Théodore. Le salaire de ces acteurs était. souvent considérable, car Polus recevait pour deux jours un talent (5.500 fr.). Il est vrai que les représentations théâtrales n’avaient lieu qu’à certaines solennités et qu’on devait s’y préparer longtemps à l’avance. Les acteurs à cette époque étaient fort honorés et plusieurs furent appelés à remplir de hautes fonctions dans l’Etat, notamment celles d’ambassadeur.

La figure 123 nous montre une mosaïque tirée de la Maison du poète tragique à Pompéi. C’est assurément un des documents les plus curieux que nous possédions sur le théâtre antique : on y voit l’intérieur d’une salle que nous pourrions appeler le foyer des acteurs ; au centre un vieillard assis, le directeur du théâtre probablement, ou peut-être l’auteur de la pièce, donne ses instructions aux acteurs placés autour de lui. Trois masques, dont deux tragiques et un comique, sont placés à ses pieds sur une escabelle. En face de lui deux jeunes acteurs écoutent attentivement sa parole ; ils n’ont d’autre vêtement qu’une peau de bête autour des reins, ce qui semble indiquer qu’ils se préparent à donner une représentation du genre champêtre. L’un d’eux porte un masque au-dessus de sa tête en manière de coiffure. Un peu plus loin, une joueuse de flûte s’apprête à accompagner la répétition. Enfin au fond, on voit un autre acteur qui, aidé d’un de ses camarades, est en train de passer une tunique à longues manches. Cette coiffure formée d’un masque était d’un aspect assez original, et il parait qu’elle n’était pas rare chez les gens de théâtre, car on la retrouve encore dans une autre peinture de Pompéi qui représente deux musiciennes (fig. 124).

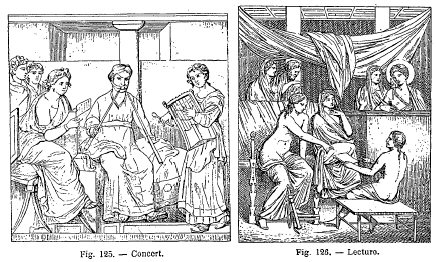

Avant de jouer une pince il y avait toujours des, répétitions. C’est ce que montre la figure 125, clans laquelle une femme lit son rôle avec accompagnement de la lyre et de la double flûte. C’est encore une lecture que représente sans doute aussi la peinture assez énigmatique reproduite sur la figure 126, mais elle n’est pas accompagnée de musique.

Après la guerre du Péloponnèse, la condition des acteurs se modifia singulièrement. Les acteurs, devenant chaque jour plus nombreux, formèrent des confréries pour l’exploitation des théâtres. Ces confréries, auxquelles les subventions des villes ou les libéralités des particuliers venaient souvent en aide, allaient donner des représentations dans les cités où il y avait un théâtre, et y passaient un temps plus ou moins long selon le marché qu’ils avaient conclu. Le salaire de ces acteurs ambulants, faisant abstraction des talents exceptionnels qui jouaient les premiers rôles et étaient payés à part, paraît avoir été de sept drachmes (environ 6 fr.) par représentation. A Rome la profession d’acteur n’était nullement honorée comme en Grèce, et elle fut même longtemps interdite aux citoyens romains. Les acteurs étaient presque toujours des étrangers, principalement des Grecs, ou bien des affranchis. La scène romaine admettait les femmes, tandis qu’elles n’ont jamais paru sur la scène grecque ; mais ces femmes étaient par cela seul déshonorées. Un sénateur n’avait pas le droit de rendre visite à des acteurs, et il eût été compromettant même pour un simple chevalier de leur parler dans la rue. Tous les préjugés que la société moderne a longtemps gardés sur lés gens qui vivent du théâtre ont leur origine dans le dédain que les Romains ont toujours affecté pour les histrions. Ce dédain, quoique très général, n’était pourtant pas universel, puisque Cicéron était l’ami de l’acteur Roscius. II faut croire ; au reste, que si les acteurs étaient peu honorés, ils étaient assez largement rétribués lorsqu’ils arrivaient à la réputation, puisque l’acteur Æsopus laissa, à son fils une fortune de vingt millions de sesterces (5.560.000 fr.). Dans le prologue de l’Amphitryon de Plaute, Mercure s’exprime ainsi en s’adressant au public : Ce que Jupiter m’a chargé de vous demander, c’est que des inspecteurs s’établissent sur tous les gradins de l’amphithéâtre, et s’ils voient des spectateurs apostés pour applaudir un acteur, qu’ils prennent leur toge pour gage dans cette enceinte même. Si quelqu’un a sollicité la palme en faveur des comédiens ou de tout autre artiste, soit par lettres, soit personnellement, soit par intermédiaires, ou si les édiles décernent injustement le prix, Jupiter veut qu’ils soient assimilés. à ceux qui briguent malhonnêtement une charge pour eux-mêmes ou pour autrui, et placés sous le coup de la même loi. Il dit que vos victoires sont dues à la valeur, non à l’intrigue ou à la perfidie, et pourquoi le comédien ne serait-il pas soumis à la même loi que le grand citoyen ? Il faut solliciter par son mérite, jamais .par une cabale ; quiconque fait bien a toujours assez de partisans, pourvu qu’il ait affaire à des juges impartiaux. Il veut de plus que l’un donne des surveillants aux acteurs, et s’il s’en trouve qui aient aposté des gens pour les applaudir ou pour nuire au succès de leurs camarades, qu’on leur arrache leur costume et qu’on les fouette à tour de bras. Ne soyez pas surpris que Jupiter s’occupe tant des comédiens ; il n’y a pas de quoi vous étonner, il va jouer lui-même dans cette pièce. Eh ! vous voilà tout ébahis, comme si c’était d’aujourd’hui que Jupiter joue la comédie. Ne paraît-il pas dans les tragédies ? Oui, je vous le répète, Jupiter en personne aura son rôle et moi aussi. Attention à présent, je vais vous dire le sujet de la pièce. Le Dictionnaire de l’Académie des Beaux-Arts résume ainsi les documents que Lucien, Athénée et Pollux nous fournissent sur le costume des acteurs dans l’antiquité : Une couronne d’or, un manteau rouge brodé d’or, jeté sur une très longue robe, descendant jusqu’aux talons, le cothurne, une large ceinture, souvent un sceptre d’or ou d’argent, voilà de quoi se composait le costume d’un roi de théâtre. Les reines étaient vêtues de pourpre, les bras couverts d’une étoffe blanche. Le noir, le brun, les couleurs sombres, indiquaient le deuil ou l’exil. Télèphe et Philoctète arrivaient sur la scène avec des vêtements en lambeaux. L’agrenon, ainsi se nommait le costume des devins, se composait uniquement d’un réseau de laine, ou, si l’on veut, d’une espèce de maillot qui enveloppait tout le corps. Tirésias, dans l’Œdipe-Roi, paraissait vêtu de l’agrenon. Les prêtresses étaient vêtues de blanc, les chasseurs et les soldats portaient une écharpe rouge. Une peau de bête apprêtée, une besace, un bâton, tel était l’accoutrement des gens de campagne et des bergers. Ces différents costumes étaient complétés par les accessoires nécessaires, tels que lances, casques, massues, carquois. Mentionnons aussi les coiffures variées, mitres, tiares, qui ornaient la tête du tragédien, et indiquons les costumes de la comédie. C’était avec un manteau rouge ou noir, un bâton recourbé, que se montraient les vieillards ou Gérontes de la comédie. Un petit manteau, semblable à celui des crispins du Théâtre-Français, était attaché sur les épaules des esclaves. Les jeunes gens étaient habillés de rouge, les parasites vêtus de noir. Les jeunes femmes portaient une tunique de pourpre bordée de franges, des bijoux et notamment des bracelets.

Sur la figure 127, nous voyons un acteur assis et tenant un sceptre, sans doute parce qu’il va jouer le rôle d’un roi. Il regarde une jeune femme qui trace des caractères sur une tablette surmontée d’un masque tragique. On a pensé que ce personnage écrivait probablement le nom de la pièce qui devait être jouée. Un troisième personnage debout regarde la femme qui écrit. Philostrate, dans la Vie d’Apollonius de Tyane, raconte la singulière impression que produisit la vue d’un acteur tragique sur les habitants de la petite ville d’Hispola dans la Bétique, où la population n’avait jamais rien vu de semblable. Son talent, dit-il, lui avait attiré quelque réputation dans les villages qui n’étaient pas trop barbares, d’abord parce que les peuples chez lesquels il venait n’avaient jamais entendu de tragédies, ensuite parce qu’il affirmait reproduire exactement les intonations de Néron. Quand il fut arrivé chez les habitants d’Hispola, ceux-ci furent épouvantés avant même qu’il eût dit un mot. Dès qu’ils le virent marcher à grands pas, se dresser sur ses cothurnes, ouvrir une large bouche et se draper dans une robe démesurément large, ils ne purent se défendre de quelque effroi ; mais lorsqu’il se fit entendre et se mit à déclamer, la plupart crurent que c’était un démon qui hurlait à leurs oreilles et s’enfuirent. On voit combien les mœurs de ces populations sont simples et primitives. Il y avait en Grèce, dit Aulu-Gelle, un acteur qui surpassait tous ses rivaux par la pureté de la voix et la grâce des gestes ; il se nommait Polus. Il jouait les chefs-d’œuvre tragiques avec un art et une habileté profonde. Ce Polus perdit un fils qu’il aimait tendrement. Lorsqu’il crut avoir assez longtemps porté le deuil, il reprit sa profession. Dans l’Électre de Sophocle, qu’il jouait alors devant les Athéniens, il devait porter l’urne qui est supposée renfermer les cendrés d’Oreste. Dans cette pièce, Électre, croyant avoir dans les mains les restes de son frère assassiné, gémit sur son trépas et s’abandonne à tous les transports de sa douleur. Polus parut donc couvert des vêtements lugubres d’Électre, et tenant ; au lieu des prétendues cendres d’Oreste, l’urne qui renfermait les ossements de son propre fils et qu’il avait tirée du tombeau. En les pressant sur son cœur, il remplit tout le théâtre non de cris simulés, mais d’un deuil réel et de lamentations déchirantes. Ainsi quand on croyait que l’acteur jouait son rôle, c’est sa propre clou leur qu’il représentait.

Le personnage de la figure 128 qui, la lance à la main, se hanche si résolument, pourrait reproduire un de ces types vantards, chers à la comédie latine et tel qu’on en trouve dans le Soldat fanfaron de Plaute, ou dans l’Eunuque de Térence. Et si celui-là est l’ancêtre des matamores de la comédie moderne, ne pourrait-on pas voir aussi dans son interlocuteur l’ancêtre d’un Crispin ou d’un Mascarille gesticulant sous son petit manteau ? On pourrait peut-être trouver dans les pièces comiques des anciens une scène se rapportant à celle-ci.

Le type des courtisanes est bien visible clans notre figure 129. Un esclave ou valet fait un geste ironique en montrant deux femmes debout devant lui. Son vêtement, qui indique une condition servile, se compose d’un habit jaune avec des raies blanches en travers et du petit corset blanc que portaient les histrions. L’une des deux femmes se cache en partie le visage avec sa main et paraît un peu honteuse des propos qu’elle entend ; elle porte une tunique bleue et un manteau blanc. L’autre femme, placée derrière la plus jeune, porte un vêtement rouge, couleur habituelle aux courtisanes ; elle semble présenter sa compagne au valet placé devant elles.

La figure 130 nous montre un vieillard vêtu de blanc et portant la barbe en touffe pointue ; il s’appuie sur son bâton, en regardant deux personnages assis, dont l’un joue de la double flûte, tandis que l’autre, pourvu d’un masque comique, semble l’accompagner en chantant. Le joueur de flûte a un manteau rouge, où l’on remarque une longue pièce rapportée, couleur de pourpre et brochée d’or. Le chanteur masqué est vêtu de blanc.

La sculpture nous offre aussi quelques représentations d’acteurs. Celle que reproduit la figure 132, et dont on voit à côté le masque sur une plus grande échelle, a été découverte à Tralles, dans l’ancienne Lydie, et figure actuellement au musée de Constantinople. Le Dictionnaire de l’Académie des Beaux-Arts en a donné la description suivante : Le personnage que représente cette statuette a la tête couverte d’un bonnet cachant les oreilles ; ce bonnet est noué sous le menton de manière à maintenir le masque ; qui est ainsi totalement encadré par la partie antérieure de la coiffure. Le masque est largement ouvert devant les yeux et devant la bouche, et il laisse voir en grande partie le bas du visage de l’acteur. Ces diverses ouvertures sont établies dans de profondes orbites qui donnent à la figure une accentuation nécessaire clans les grands espaces ou se développaient les scènes théâtrales chez les anciens. Les cheveux, passant sous le bonnet, flottent sur les épaules. Le vêtement, grande robe à manches serrées qui s’arrêtent sur le poignet, descend de manière à couvrir entièrement les jambes et à ne laisser voir que les pieds. Les mains du personnage croisées sur la ceinture semblent placées de manière à la soutenir. Les jambes sont croisées aussi ; elles amènent quelques mouvements dans la partie inférieure de la robe.

La figure 133 représente également un acteur comique pourvu de son masque. Le type qu’elle reproduit est assez fréquent dans les monuments peints ou sculptés. LE CHŒUR. — Suivant que le sujet l’exige, dit Barthélemy dans le Voyage du jeune Anacharsis, le chœur est composé d’hommes ou de femmes, de vieillards ou de jeunes gens, de citoyens ou d’esclaves, de prêtres, de soldats, etc., toujours au nombre de quinze dans la tragédie, de vingt-quatre dans la comédie, toujours d’un état inférieur à celui des principaux personnages de la pièce. Comme, pour l’ordinaire, il représente le peuple, ou que dû moins il en fait partie, il est défendu aux étrangers, même établis dans Athènes, d’y prendre un rôle, par la même raison qu’il leur est défendu d’assister à l’assemblée générale de la nation. Les choristes arrivent sur le théâtre, précédés d’un joueur de flûte qui règle leurs pas ; quelquefois l’un après l’autre, plus souvent sur trois de front. Dans le courant de la pièce, tantôt le chœur exerce la fonction d’acteur ; tantôt il forme l’intermède. Sous le premier aspect, il se mêle dans l’action ; il chante ou déclame avec les personnages, son coryphée lui sert d’interprète. En certaines occasions, il se partage en deux groupes, dirigés par deux chefs qui racontent quelques circonstances de l’action, ou se communiquent leurs craintes ou leurs espérances ; ces sortes de scènes, qui sont presque toujours chantées, se terminent quelquefois par la réunion des deux parties du chœur. Sous le second aspect, il se contente de gémir sur les malheurs de l’humanité, ou d’implorer l’assistance des dieux en faveur du personnage qui l’intéresse. Pendant les scènes, le chœur sort rarement de sa place ; dans les intermèdes et surtout dans le premier, il exécute différentes évolutions au son de la flûte. Les vers qu’il chante sont, comme ceux des odes, divisés en strophes, antistrophes, épodes, etc. ; chaque antistrophe répond à une strophe, soit pour la mesure et le nombre des vers, soit pour la nature du chant. Les choristes, à la première strophe, vont de droite à gauche ; à la première antistrophe, de gauche à droite, dans un temps égal et répétant le même air, sur d’autres paroles. Ils s’arrêtent ensuite, et, tournés vers les spectateurs, ils font entendre une nouvelle mélodie. Souvent ils recommencent les mêmes évolutions, avec des différences sensibles pour les paroles et pour la musique ; mais toujours avec la même correspondance entre la marche et la contremarche. Je ne cite ici que la pratique générale ; car c’est principalement dans cette partie du drame que le poète étale volontiers les variétés du rythme et de la mélodie. LES REPRÉSENTATIONS. — Les représentations théâtrales n’avaient pas lieu partout de la même manière. Voici ce que dit Barthélemy, dans le Voyage du jeune Anacharsis, des pièces qui se jouaient à Athènes : On ne donne des tragédies et des comédies que dans les trois fêtes consacrées à Bacchus ; la première se célèbre au Pirée, et c’est là qu’on a représenté pour la première fois quelques-unes des pièces d’Euripide. La seconde, nommée les choès ou les lénéènes, tombe au douzième du mois anthestérion (fin janvier) et ne dure qu’un jour. Comme la permission d’y assister n’est accordée qu’aux habitants de l’Attique, les auteurs réservent leurs nouvelles pièces pour les grandes Dionysiaques, qui reviennent un mois après, et qui attirent de toutes parts une infinité de spectateurs. Elles commencent le 12 du mois élaphébolion et durent plusieurs jours, pendant lesquels on représente les pièces destinées au concours. La victoire coûtait plus d’efforts autrefois qu’aujourd’hui. Un auteur opposait à son adversaire trois tragédies et une de ces petites pièces qu’on nomme satyres. C’est avec de si grandes forces que se livraient ces combats fameux où Pratinas l’emporta sur Eschyle et sur Chœrilus, Sophocle sur Eschyle, Euphorion sur Sophocle et sur Euripide, ce dernier sur Iophon et sur Ion, Xénoclès sur Euripide. On prétend que, suivant le nombre des concurrents, les auteurs de tragédies, traités alors comme le sont encore aujourd’hui les orateurs, devaient régler la durée de leurs pièces sur la chute successive des gouttes d’eau qui s’échappaient d’un instrument nommé clepsydre. Quoi qu’il en soit, Sophocle se lassa de multiplier les moyens de vaincre ; il essaya de ne présenter qu’une seule pièce, et cet usage, reçu de tous les temps pour la comédie, s’établit insensiblement à l’égard de la tragédie. Dans les fêtes qui se terminent en un jour, on représente maintenant cinq ou six drames, soit tragédies, soit comédies. Mais dans les grandes Dionysiaques qui durent plus longtemps, on en donne douze ou quinze et quelquefois davantage ; leur représentation commence de très bonne heure le matin et dure quelquefois toute la journée. Les auteurs éprouvaient souvent de grandes difficultés pour faire jouer leurs pièces qui devaient être approuvées par l’archonte. La réception d’une pièce pouvait donc quelquefois être due à la faveur, et même parmi les pièces admises, il y avait des rivalités à cause du concours entre les ouvrages représentés. Ce concours devait avoir pour juge une sorte de tribunal, mais la foule imposait souvent ses décisions, car chaque auteur avait ses partisans. Le vainqueur était comblé d’applaudissements et souvent accompagné par les spectateurs jusqu’à sa maison. LA TRAGÉDIE. — La tragédie a son origine dans les dithyrambes qui se chantaient chaque année aux fêtes de Bacchus. C’était primitivement de petits poèmes lyriques, destinés à célébrer le dieu dont la mère a été foudroyée par Jupiter et qui lui-même a été mis en pièces par les Titans. Une verve désordonnée était le caractère de ces poèmes, souvent improvisés pendant les vendanges par des buveurs en délire et ne reculant devant aucune audace de langage. Plus tard le dithyrambe s’est modifié, mais à l’époque où la tragédie a pris naissance, c’était un élan conçu dans l’ivresse et dans lequel le poète ne pouvait avoir nul souci des règles établies postérieurement. Le poème se chantait en chœur, et Thespis passe pour être le premier qui ait donné un rôle à un personnage dont le récit alternait avec les chants. La partie dramatique de l’action a pris ensuite une importance toujours croissante, au détriment de la partie musicale qui a fini par ne plus être qu’un accessoire ou un accompagnement. Eschyle a été regardé par les Grecs comme le père de la tragédie, et on n’a jamais dépassé ce qu’il y a d’étrange et de gigantesque tout à la fois dans ses inspirations. Moins sauvage dans ses allures et plus mesuré dans ses termes, Sophocle étonne moins et plaît davantage. Euripide, le dernier venu des trois grands poètes tragiques, est aussi le plus parfait dans la forme et le plus vrai dans la peinture des caractères ; mais en étant plus humain, il s’élève moins dans les hauteurs lyriques, et la tragédie perd avec lui les élans grandioses qu’elle avait eus au début. Ces trois hommes résument tout le génie tragique de l’antiquité, et après eux il n’y a plus de tragédie qui ne soit plus ou moins imitée de leurs chefs-d’œuvre. Si les scènes comiques sont assez communes dans les peintures qui nous sont restées de l’antiquité, il n’en est pas de même des scènes tragiques ; celles-ci sont au contraire de la plus grande rareté. Nous avons pourtant à Pompéi quelques scènes tragiques, qui ne se rapportent d’ailleurs à aucune tragédie connue, mais qui ont du moins le mérite de nous faire connaître assez exactement le costume employé dans ces sortes de représentations.

Une peinture antique nous montre deux personnages : une femme portant dans ses bras un enfant nouveau-né qu’elle semble vouloir confier à une vieille esclave debout devant elle (fig. 134). On a cru reconnaître là, mais sans preuves suffisantes, deux personnages d’une tragédie perdue d’Euripide. Nous voyons ici le cothurne, ou brodequin élevé sur une énorme semelle, qui était caractéristique de la tragédie. Une longue tunique traînante forme le vêtement du personnage principal, dont le masque, très élevé au-dessus du visage, présente l’aspect d’un diadème, conformément à l’usage adopté dans les représentations tragiques. La main droite élevée en l’air paraît exprimer une scène de douleur et de lamentation. Le vase que la vieille esclave porte à la main et son costume traditionnel indiquent assez sa condition. Il s’agit sans doute d’une de ces héroïnes tragiques dont les malheurs ont pour cause la naissance furtive d’un enfant qu’elles n’osent pas avouer.

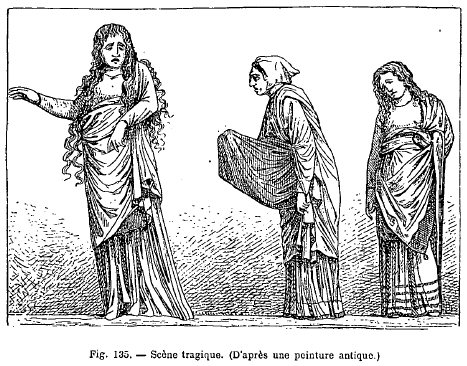

La figure 135 se rapporte à une pièce perdue, ou du moins on ne peut la rattacher à aucune scène connue du théâtre antique. Les trois personnages ici représentés paraissent figurer une action tragique ; la forme du masque de la première figure ne laisse aucun doute à cet égard. C’est peut-être un chœur de tragédie faisant entendre une mélodie plaintive, cependant la première figure a l’air de jouer un rôle personnel plutôt que d’appartenir à un chœur. LA COMÉDIE. — De joyeuses troupes de rustres avinés, travestis en pans et en satyres, formaient chaque année, à l’époque des vendanges, une sorte de carnaval religieux, qu’on célébrait en l’honneur de Bacchus. Le langage n’avait aucune retenue, toute invective était permise dans les apostrophes qu’un buveur adressait à un autre, ou même dans celles qu’il adressait à la foule. Pour rendre la satire plus piquante on imagina de contrefaire les hommes les plus marquants, de leur prêter des discours ou des actes en rapport avec les pensées que le sentiment populaire leur attribuait. Ce fut là l’origine de la comédie, qui à ses débuts acquit dans la société antique un rôle analogue à celui de la presse dans les nations modernes, mais en gardant toujours un ton caustique et railleur, plutôt que sérieux et indigné. La comédie à son apparition fut donc essentiellement politique et une joyeuse mascarade devint ainsi une arme puissante. Les onze pièces d’Aristophane qui sont parvenues jusqu’à nous montrent que toutes les questions de paix ou de guerre, de finances ou de législation pouvaient être présentées sous la forme de dialogues licencieux, capables de faire rire les gens frivoles et réfléchir les gens sérieux. Comme les personnages les plus influents n’étaient pas épargnés, ce genre de comédie ne pouvait pas survivre aux temps orageux qui l’avaient fait naître et il disparut avec les luttes de l’Agora.

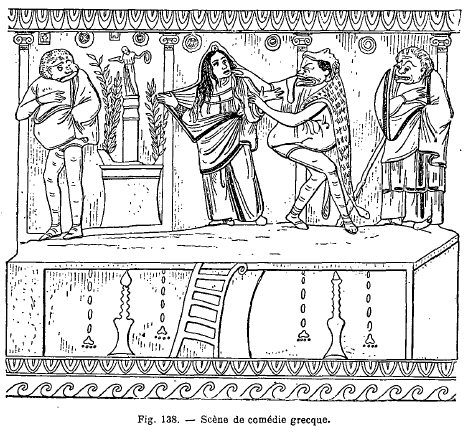

La figure 138 représente une scène du théâtre grec : on voit en bas l’escalier qui servait à monter de l’orchestre sur le proscénium, et l’autel domestique plus ordinairement placé en avant de la porte centrale. Le décor a pour tout ornement de minces colonnes qui étaient probablement en bois. Cette scène se rapporte à une comédie perdue, mais dont le sujet semble se rattacher aux aventures d’Hercule avec Augée, que le héros rendit mère de Télèphe. Hercule est reconnaissable à sa peau de lion et sa qualité divine ne l’empêche pas de porter un masque horrible et un travestissement rembourré de manière à lui donner des formes et une tournure ridicules. Le bizarre costume des acteurs aussi bien que leur attitude, où le grotesque s’affirme avec une exagération voulue, montre qu’il s’agit ici d’une farce populaire et non d’une comédie. La nouvelle comédie, dont le développement ne remonte pas au delà de la période macédonienne, délaisse complètement la place publique et s’attache uniquement à traduire les mœurs de la vie intime. Malheureusement nous n’avons conservé intacte aucune des comédies de Ménandre, qui fut le maître du genre, et nous n’aurions qu’une bien vague idée du théâtre comique des Grecs, sans les imitations que nous en ont laissées Plaute et Térence. En effet la comédie romaine semble toujours avoir pour objectif la société grecque, bien que quelques traits laissent parfois deviner le public auquel s’adressent les écrivains latins. Les comédies de cette catégorie commencent souvent par une sorte de prologue dans lequel l’acteur expliquait au public le sujet de la pièce et l’initiait en quelque sorte aux scènes qui allaient suivre. Il n’est pas rare non plus qu’à la l’in de la pièce l’acteur chargé du principal rôle vienne réclamer l’indulgence ou plutôt les applaudissements du public. C’est ainsi qu’à la fin des Captifs de Plaute, le chef de la troupe s’avance vers le public et dit : Spectateurs, dans cette pièce on a pris pour modèle les bonnes mœurs. On n’y voit ni amourettes, ni supposition d’enfants, ni courtisane affranchie par un jeune galant en cachette de son père. Les poètes ne trouvent pas souvent de ces comédies où les bons peuvent devenir meilleurs encore. Si la pièce vous plaît, si nous avons trouvé grâce à vos yeux et ne vous avons point causé d’ennui, prouvez-le. Vous qui voulez que la vertu soit récompensée, applaudissez. Dans les pièces de Térence, le dernier acteur qui paraît en scène fait généralement ses adieux au public en disant : Vous, portez-vous bien et applaudissez.

La figure 139 offre cela de particulièrement remarquable qu’elle représente un sujet tiré d’une des pièces classiques dont nous possédons le texte : c’est la scène deuxième du cinquième acte de l’Andrienne de Térence. Le vieux Simon, que son ami Chrémès s’efforce en vain de retenir, exhale sa fureur contre l’esclave Dave, qu’il accuse d’avoir corrompu son fils Pamphile en favorisant son union avec une courtisane de condition servile. Dans la scène suivante, tout va s’expliquer, et Simon reconnaîtra que la jeune fille aimée de son fils est au contraire parfaitement bien élevée, de condition libre et qu’elle est la fille de son meilleur ami, mais le peintre a choisi le moment de la grande colère du père. Dans cette scène de Térence, jouée par des acteurs romains, il faut remarquer la petite musicienne qui, placée entre les personnages, joue de la double flûte. D’après un usage constant dans le théâtre antique, la musique devait accompagner la déclamation des acteurs. Nous avons beaucoup de peine à comprendre comment le jeu pouvait être naturel dans une scène comique, étant ainsi réglé par le rythme.

On ne connaît aucune comédie à laquelle on puisse rattacher cette scène, où un vieillard, accompagné de son esclave, apostrophe avec véhémence une femme debout devant la porte d’une maison (fig. 140). On peut croire, d’après les habitudes de la comédie latine, que c’est un père irrité qui reproche à cette femme d’avoir aidé les intrigues de son fils, ou d’avoir compromis sa fortune par ses prodigalités.

Une mosaïque célèbre, signée par Dioscoride de Samos (fig. 141), représente quatre personnages qui jouent de divers instruments et dont le visage est couvert de masques comiques : il y a deux hommes, une femme et un enfant. L’un des deux hommes frappe des cymbales l’une contre l’autre, pendant que le second agite son tympanon et tous les deux dansent en même temps qu’ils font de la musique : la femme joue de la double flûte et l’enfant porte à sa bouche une corne légèrement recourbée. Cette composition, dessinée avec beaucoup de finesse et d’esprit, paraît avoir eu dans l’antiquité une certaine réputation, car on a retrouvé dans les ruines de Stabies une fresque, assez médiocre d’ailleurs, reproduisant la mosaïque originale qui avait été découverte précédemment à Herculanum.

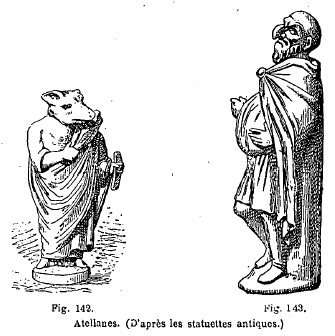

Il faut aussi dire un mot des atellanes. On donnait ce nom à des espèces de comédies bouffonnes, dans lesquelles l’auteur improvisait une grande partie de son rôle et qui étaient des farces plutôt que des œuvres littéraires. Ce genre de pièces paraît originaire d’Atella, ville des Osques, d’où il tire son nom. Nos musées renferment un assez grand nombre de statuettes représentant des auteurs jouant ces bouffonneries. Ces acteurs de bas étage étaient dans l’antiquité ce que furent en Italie les Franca-Trippa et Fritellino, si bien représentés par Callot, ou bien encore les Arlequins ou les Colombines, dont Watteau nous. a transmis l’image. Le mime que montre la figure 142, et qui a une tète de cochon, représente probablement un des compagnons d’Ulysse chez la magicienne Circé, et celui que montre la figure 143 est un type dont on voit de fréquentes représentations et qui est probablement l’ancêtre de notre Polichinelle. La difformité de ce personnage amusait beaucoup la populace romaine. |

a même une assez vive opposition. Il

existe en Italie, en Espagne et dans le midi de la France de beaux restes de

théâtres romains.

a même une assez vive opposition. Il

existe en Italie, en Espagne et dans le midi de la France de beaux restes de

théâtres romains.

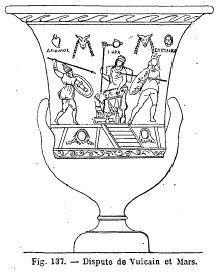

La

comédie politique avait eu son centre à Athènes, mais un autre genre de

pièces, qui s’était développé d’abord dans le Péloponnèse et en Sicile, vint

tourner peu à peu les esprits dans une autre direction. On les désigne

quelquefois sous le nom de moyenne comédie, pour la distinguer de l’ancienne

qui est celle d’Aristophane, et de la nouvelle, qui est la comédie intime

illustrée par Ménandre. Dans ce genre de pièces, dont il ne nous reste que

des fragments, les dieux sont continuellement pris à partie et les légendes

mythologiques sont toujours présentées sous un jour burlesque. A défaut de monuments

littéraires nous pourrions citer plusieurs peintures de vases dont le sujet

se rapporte à des comédies de cette série. La figure 136 par exemple se

r

La

comédie politique avait eu son centre à Athènes, mais un autre genre de

pièces, qui s’était développé d’abord dans le Péloponnèse et en Sicile, vint

tourner peu à peu les esprits dans une autre direction. On les désigne

quelquefois sous le nom de moyenne comédie, pour la distinguer de l’ancienne

qui est celle d’Aristophane, et de la nouvelle, qui est la comédie intime

illustrée par Ménandre. Dans ce genre de pièces, dont il ne nous reste que

des fragments, les dieux sont continuellement pris à partie et les légendes

mythologiques sont toujours présentées sous un jour burlesque. A défaut de monuments

littéraires nous pourrions citer plusieurs peintures de vases dont le sujet

se rapporte à des comédies de cette série. La figure 136 par exemple se

r attache à la fable de Jupiter et Alcmène et fait penser à l’Amphitryon

de Plaute, auquel pourtant la scène ne se rapporte pas directement. Le roi

des dieux, coiffé du modius, porte une échelle qu’il se dispose à poser

devant la fenêtre d’Alcmène. Mercure, tenant en main son caducée, se dispose

à l’assister dans cette délicate opération. Les deux divinités, malgré leurs

costumes de bouffons, tels que le pantalon collant et le ventre rebondi, sont

très reconnaissables à leurs attributs, qui font le plus singulier effet avec

le travestissement qu’ils portent. Sur un autre vase

attache à la fable de Jupiter et Alcmène et fait penser à l’Amphitryon

de Plaute, auquel pourtant la scène ne se rapporte pas directement. Le roi

des dieux, coiffé du modius, porte une échelle qu’il se dispose à poser

devant la fenêtre d’Alcmène. Mercure, tenant en main son caducée, se dispose

à l’assister dans cette délicate opération. Les deux divinités, malgré leurs

costumes de bouffons, tels que le pantalon collant et le ventre rebondi, sont

très reconnaissables à leurs attributs, qui font le plus singulier effet avec

le travestissement qu’ils portent. Sur un autre vase