LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME III — LE TRAVAIL DANS L’ANTIQUITÉ

LES BEAUX-ARTS. — I. - LA SCULPTURE

|

LES PROCÉDÉS. - LA STATUAIRE. - LES BUSTES ET LES PORTRAITS. - LES BAS-RELIEFS. - LA SCULPTURE DÉCORATIVE. LES PROCÉDÉS. — Les matériaux et les procédés mis en usage pour s’en servir exercent naturellement une influence énorme sur les productions artistiques. Un sculpteur de talent qui est en même temps un archéologue distingué, M. Émile Soldi, a publié, dans l’Art, un travail sur la sculpture égyptienne, où il apprécie d’une manière tout à fait technique et absolument nouvelle les difficultés contre lesquelles ont eu à lutter les sculpteurs égyptiens. Tout le monde, dit-il, a présent à l’esprit ce caractère de vie immobile, de mouvement figé, propre aux statues égyptiennes, figures massives et rondes, dont les jambes sont rapprochées l’une de l’autre et les bras collés au corps. Eh bien, nous croyons pouvoir affirmer que ces productions abrégées, concises jusqu’à la sécheresse, doivent ce caractère aux difficultés qu’ont éprouvées les Égyptiens à toutes les époques pour vaincre les matériaux qui leur étaient imposés. L’art monumental n’aurait pas ce caractère do raideur et de solidité si, dès l’origine, le bronze seul eût été mis à contribution. Les égyptologues, se basant sur la quantité de monuments en pierre dure et la promptitude des opérations sculpturales égyptiennes, ont supposé des procédés particuliers et inconnus. Nous ne pensons pas que les moyens employés par les Égyptiens aient été différents des nôtres. En principe, c’est surtout par le martelage ou le frappage à plat que l’on taille le plus facilement le grana. On se sert d’abord d’un gros outil nommé pointe, que l’on fait entrer dans la matière afin de la faire éclater à l’aide d’une masse. Cette pointe, outil des plus simples, est ce qui nous semble avoir le plus souvent et le plus longtemps servi aux Égyptiens, non seulement pour tailler et dégrossir les blocs, mais encore pour détailler la coiffure et creuser les hiéroglyphes. Naturellement cet outil ne peut tracer des sillons nets et droits comme le ferait le ciseau, et nous retrouvons bien le caractère propre du travail qu’il produit dans ces lignes éclatées et irrégulières que nous constatons sur la plus grande partie des monuments du Louvre. L’outil qui vient ensuite, dans la série de ceux qu’on emploie aujourd’hui, est la boucharde, sorte de marteau dont la tête est formée d’un assemblage de pointes disposées symétriquement. Mais, outre que la boucharde est d’une fabrication compliquée, nous ne la voyons figurée sur aucun monument égyptien parmi les représentations analogues. Aussi doutons-nous fort qu’elle ait jamais été employée en Égypte. Il n’en devait pas être de même pour la marteline, sorte de hache à deux tranchants. On s’en sert toujours comme d’un marteau en frappant à plat ; la matière éclate en morceaux plus ou moins petits, suivant la grandeur et le poids de l’outil et la volonté des travailleurs ; on peut ainsi arriver à préciser la forme assez vite et assez loin pour ne pas avoir besoin de ciseau. L’usage dut en être fréquent en Égypte, quoique sa forme ait pu varier ; la plus grande partie des monuments sont finis à l’aide de ce seul instrument. Le ciseau vient en dernier lieu. Il sert à obtenir ces arêtes vives et droites qui sont si rares dans les monuments égyptiens. L’emploi en est du reste assez lent et demande, si l’on veut réellement couper la matière et non la faire éclater, que l’instrument soit réaffûté et retrempé continuellement. Nous n’avons malheureusement pas au Louvre de monuments en pierre dure de l’ancien empire ; mais nous doutons que le ciseau y fût en usage, car nous ne constatons son emploi que très rarement et encore dans des monuments d’une époque peu reculée. Lorsqu’on examine des parties creusées, des hiéroglyphes, par exemple, dont l’intérieur n’est pas poli, faute d’avoir été fouillé avec assez de patience, l’arête de la lettre, regagnée par le poli de la surface, laisse voir une série suivie de cercles ou entailles irrégulières qui sont produits par l’éclatement de la matière, ce qui montre bien que c’est la pointe d’une substance plus dure qui a servi à dessiner le contour. Sur le beau sarcophage en basalte du Louvre, la netteté des contours hiéroglyphiques démontre clairement le découpage au ciseau ; mais les fonds des lettres, ce qui est sans exception dans ce musée, dénotent l’unique emploi de la marteline. En général, tous les monuments égyptiens attestent un travail assez grossier. Si l’on regarde bien, en effet., les grandes surfaces, comme celles du sphinx en granit rose du Louvre, on voit que le poli n’a pas pu, dans une grande quantité d’endroits, regagner les éclatements produits par la grosse pointe qui a servi à l’ébauche.

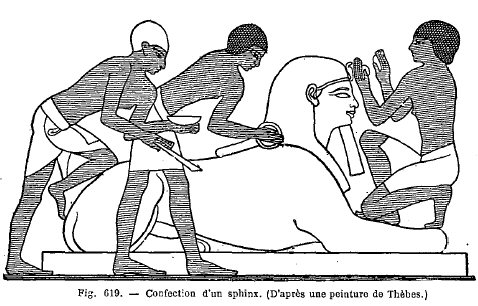

Une peinture trouvée dans les nécropoles de Thèbes nous fait assister à la confection d’un sphinx (fig. 619). Trois hommes y travaillent ; celui qui est placé devant la tète abat les aspérités du granit à l’aide de deux pierres qu’il frappe l’une sur l’autre. Sur les côtés du sphinx deux hommes sont occupés à laver la partie déjà polie, c’est-à-dire le dos de l’animal. L’un des deux tient une sorte d’écuelle et l’autre un bâton garni de chiffons mouillés à son extrémité. Il est bon d’observer que l’homme qui a la tête rasée est un simple manœuvre, tandis que celui qui est devant a gardé toute sa chevelure et appartient à une condition plus relevée.

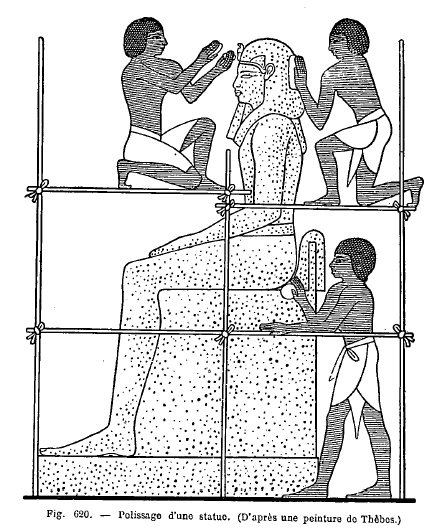

Le polissage d’une statue est encore représenté sur notre figure 620, également tirée des peintures de Thèbes. Un échafaudage a été dressé autour du colosse, et deux artisans, placés sur la planche du haut, sont occupés à leur travail. Celui qui est derrière parait frotter une pierre sur le bloc qu’il veut polir. L’autre a dans les mains deux pierres, dont l’une sert évidemment de marteau, et avec laquelle il frappe sur l’autre, pour abattre ou écraser quelques aspérités.

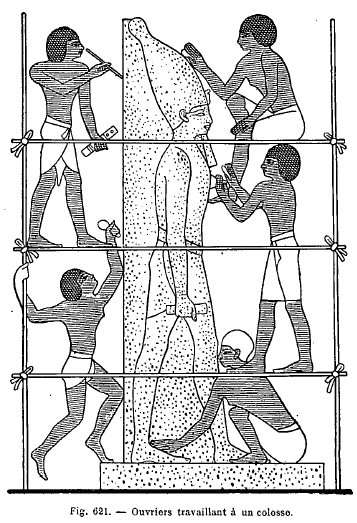

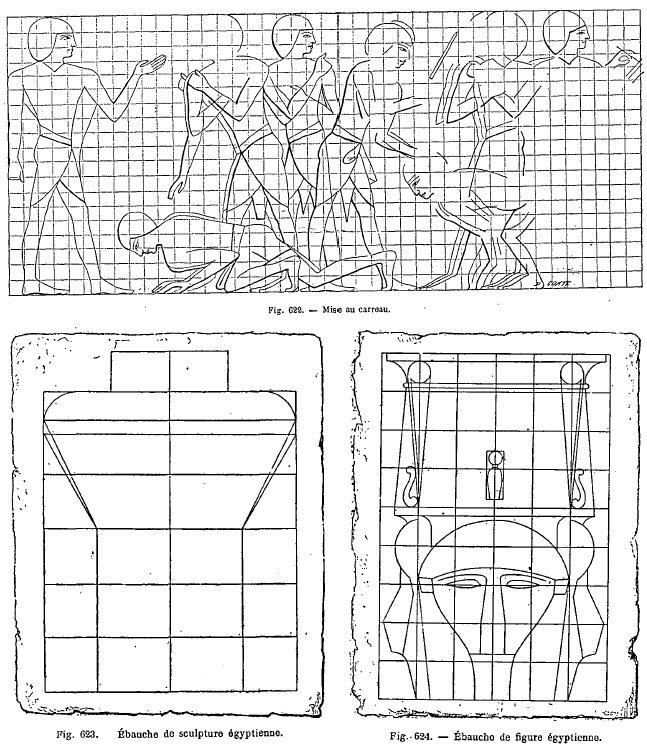

La figure 621 présente également un colosse entouré d’échafaudages sur lesquels plusieurs ouvriers travaillent. Mais tandis que ceux qui sont devant s’occupent du polissage, nous en voyons un autre, par derrière, qui trace avec un pinceau les hiéroglyphes qui devront être sculptés sur cette partie. Plusieurs des monuments dont les ruines subsistent dans l’ancienne Égypte renferment des parties seulement ébauchées qui nous fournissent de précieux renseignements sur les procédés employés par les artistes. Nous apprenons par là que les Égyptiens se servaient dans leurs ouvrages de la mise au carreau, et qu’ils suivaient des règles certaines pour proportionner leurs figures (figures 622 à 624).

Ce fait, au reste, avait vivement frappé les savants qui accompagnèrent Bonaparte dans son expédition, et le rapport publié par la commission en fait mention dans plusieurs endroits. Il dit notamment, à propos d’un temple de Médinet-Abou : Ce temple mérite d’être observé parce que, renfermant des sculptures entièrement achevées et d’autres qui ne sont qu’ébauchées, il présente les différents degrés du travail des artistes égyptiens dans l’exécution des bas-reliefs. On y voit, en effet, des figures tracées en rouge avec une pureté de trait et une hardiesse de dessin qui supposent une grande connaissance des formes et beaucoup d’habileté dans ceux qui les ont exécutées. Ces dessins mêmes sont supérieurs aux sculptures. Les proportions auxquelles les dessinateurs étaient assujettis sont déterminées par des carreaux qui subsistent encore. Tel était le premier degré du travail, qui, sans doute, était exécuté par une même classe d’ouvriers. Le ciseau du sculpteur a suivi tous les contours du dessin, et fait disparaître la matière qui environnait l’espace circonscrit par le trait du dessinateur. Cette opération a détaché la figuré du fond, mais elle est encore grossière ; toutes les formes sont carrées, et toutes les parties du relief sont dans le même plan ; c’était là le travail d’une seconde classe d’ouvriers. Ensuite un sculpteur plus habile venait mettre la dernière main à l’ouvrage ébauché, et donner ces formes douces et arrondies que l’on remarque près de là dans des sculptures entièrement terminées. Des figures qui n’ont point été peintes, et d’autres qui sont toutes brillantes des plus vives couleurs font conjecturer que le travail du peintre salivait immédiatement celui du sculpteur. Dans un autre endroit le rapport dit, à propos des monuments de Karnak : L’examen attentif de ces sculptures nous a donné lieu de remarquer que l’artiste, dans leur exécution, ne s’est pas toujours astreint à suivre le trait primitif, qui était ordinairement tracé à l’encre rouge ; mais que, le modifiant à son gré, sans s’écarter toutefois des règles reçues, il se laissait, en quelque sorte, guider par les effets qu’il voyait naître sous ses mains. Le mur de l’ouest de la salle hypostyle présente particulièrement la preuve de ce que nous avançons : on y remarque de très grandes sculptures, dans lesquelles le trait du ciseau s’éloigne plus ou moins de l’esquisse. Il résulte de cette observation que les sculpteurs égyptiens ne se -servaient point de patrons dans J’.exécution de leurs dessins, qui n’étaient pas tous parfaitement conformes, ainsi qu’un examen superficiel pourrait le faire croire. Cette conséquence est d’ailleurs confirmée par des faits sur lesquels on a déjà appelé plusieurs fois l’attention des lecteurs ; on sait que les Égyptiens construisaient leurs figures par carreaux et que les caractères de tête étaient souvent très variés. Nous ne savons rien sur les procédés qu’employaient les sculpteurs assyriens. Les auteurs anciens n’en disent pas un mot et les bas-reliefs assyriens eux-mêmes, si prodigues de renseignements sur les batailles et les chasses royales, n’en fournissent aucun sur le travail des artistes. L’outillage des sculpteurs paraît avoir été assez imparfait, surtout lorsqu’il s’agissait de travailler les pierres dures. Le ciseau assyrien était très maladroit, dit M. Lenormant, il ne réussissait que lorsqu’il avait affaire à cet albâtre gypseux, assez tendre, qui forme toutes les plaques de revêtement des palais de Ninive ; et, lorsqu’il s’essayait sur l’es pierres dures, comme le basalte, que les artistes égyptiens travaillèrent avec une finesse de camée, ses œuvres étaient étonnamment grossières, comme on peut le voir par l’obélisque de Nimroud. Mais il rachetait cette maladresse par une verve inouïe, par une rudesse pleine de grandeur et de fougue. Tantôt il attaquait la pierre avec une vivacité qui y creusait des sillons profonds et de vives arêtes où se jouait la lumière, tantôt il l’égratignait comme la griffe d’un lion. Nous avons vu déjà, dans notre chapitre sur la céramique (tome III), comment on employait l’argile. Les Grecs reconnurent de très bonne heure que l’argile avait la double propriété de se façonner facilement étant humectée et de se durcir au feu lorsqu’elle est sèche. L’argile a une importance considérable dans l’histoire de la sculpture, parce qu’elle obéit à la plus légère impression des doigts et qu’elle peut être mise en œuvre sans le secours d’instruments compliqués. Les Grecs, qui s’attribuaient volontiers toutes ces inventions, ont forgé sur les origines de la plastique une charmante histoire que Pline raconte ainsi : Dibutade de Sicyone, potier de terre, inventa, à Corinthe, l’art de modeler en argile. Sa fille lui en donna la première idée. Éprise d’amour pour un jeune homme qui partait pour un long voyage, elle traça son profil sur la muraille, à la lueur d’une lampe. Le père ayant appliqué de l’argile sur ce dessin fit un modèle qu’il fit durcir au feu avec ses autres poteries. On dit que ce modèle s’est conservé dans le temple des Nymphes jusqu’à la destruction de Corinthe par Mummius. Dibutade imagina de mêler la terre rouge à l’argile, ou de modeler avec cette terre. Le premier, il posa des masques sur le bord des toits ; il les nomme bas-reliefs ; ensuite il fit des moules. De là sont venus les ornements du faîtage des temples. Ceux qui travaillaient en ce genre furent appelés modeleurs. Les Grecs auraient pu remonter beaucoup plus loin en puisant dans leurs propres traditions puisque, d’après la mythologie, Prométhée façonna le premier homme avec de l’argile. Tout ce qu’on peut conclure de là, c’est que l’art de travailler l’argile remonte à la plus haute antiquité. Il a été connu des peuples de l’Orient avant de l’être chez tes Grecs et les Romains, qui d’ailleurs n’ont jamais cessé de le pratiquer, même lorsqu’ils avaient à leur disposition des matières beaucoup plus précieuses. Nous avons reproduit déjà, dans le cours de cet ouvrage, un grand nombre de figures et de bas-reliefs en terre cuite (tome III, fig. 239 à 247). Nous n’avons donc pas à insister davantage sur ce genre de sculpture. La sculpture sur bois n’est guère moins ancienne que la sculpture en terre, et l’outillage n’en est pas beaucoup plus compliqué. Nous voyons aujourd’hui les bergers de l’Oberland ou de la Forêt-Noire tailler avec un simple couteau une foule de petits ouvrages en bois qu’ils vendent aux touristes, sans avoir fait pour cela beaucoup d’études préalables. Les sculpteurs des âges primitifs, dont le travail était d’ailleurs extrêmement grossier, étaient aussi des artistes improvisés, qui sculptaient les images des dieux, sans être guidés par aucune méthode. Plusieurs de ces’ antiques images étaient précieusement conservées dans les temples d’une époque postérieure et on les disait tombées du ciel. Ces figures, dit O. Muller dans son Manuel d’archéologie, continuèrent à être considérées plus tard comme les plus saintes ; de nombreuses et merveilleuses légendes ne mentionnent fort souvent que leur maintien, par exemple la lance haute, la position génuflexe, les yeux à demi fermés. Leur aspect avait souvent, surtout à cause du très grand nombre d’attributs dont elles étaient surchargées, quelque chose d’extraordinaire et de risible. Les pieds, dans les statues de l’exécution la plus grossière, n’étaient pas séparés. Une simple ligne indiquait la place des yeux. On les représenta ensuite les yeux à peine ouverts et dans la position de personnes qui marchent. Les mains, lorsqu’elles ne portaient rien, adhéraient au corps. Ce qu’on recherchait avant tout dans ces statues, c’était l’occasion de servir et de soigner la divinité à la manière humaine. Ces simulacres étaient lavés, cirés, frottés, vêtus et frisés, ornés de couronnes et de diadèmes, de chaînes de cou et de boucles d’oreilles. Ils avaient leur garde-robe et ressemblaient plutôt dans tout leur être à des poupées, à des mannequins, qu’à des œuvres dues à l’art perfectionné de, la plastique. Les sculpteurs en bois, comme la plupart des autres artistes de l’antiquité primitive, exerçaient leur art en familles et générations à l’exemple de leurs pères et dans un esprit plein de simplicité et de candeur ; aussi voyons-nous un très petit nombre de noms se produire individuellement. Le nom de Dédale caractérise l’activité des sculpteurs crétois et attiques ; le nom de Smilis, celui des sculpteurs éginétains. Le nom des Telchines est encore plus mythique et plus obscur.

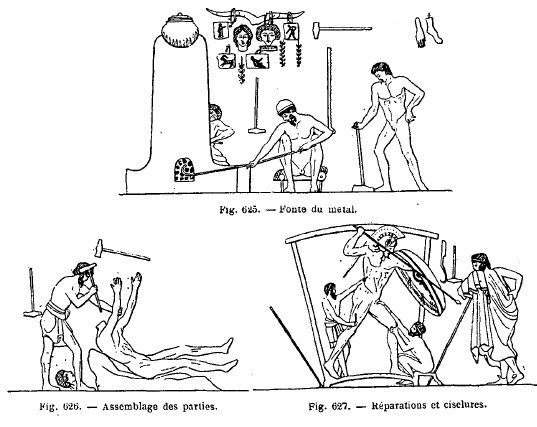

L’usage des statues en bois était très répandu dans l’antiquité primitive et c’est’ là ce qui a donné naissance à la toreutique, genre mixte, dans lequel le bois, l’ivoire et les métaux précieux sont mêlés ensemble. Nous avons décrit ailleurs (tome III) les procédés employés pour la toreutique. Nous avons parlé également de l’emploi du bronze (tome III, page 238) et de ses applications à l’industrie. Une curieuse peinture de vase, disposée autour d’une coupe en terre cuite du musée de Berlin, nous fait pénétrer dans l’atelier d’un sculpteur grec et nous fait assister à la fabrication d’une statue colossale en bronze. Sur la figure 625 nous voyons d’abord la fonte du métal. Deux ouvriers sont occupés à faire fondre le métal dans un fourneau et un troisième les regarde faire en s’appuyant sur un grand marteau de forgeron. Tous les trois sont entièrement nus : des études, des outils et divers fragments sont accrochés à la muraille. Sur la figure 626, on voit le sculpteur occupé à assembler les diverses parties d’une statue, dont il est assez difficile de comprendre et d’expliquer le sujet. Il n’en est pas de même pour la figure 627. Ici, le sculpteur, enveloppé dans un long pallium et appuyé sur son bâton, regarde ses deux ouvriers qui sont en train de réparer et de reciseler certaines parties d’un ouvragé presque entièrement achevé. C’est une statue, plus grande que nature, qui représente un guerrier coiffé d’un casque et frappant de sa lance un ennemi qu’on ne voit pas et dont il pare les coups avec son bouclier. Entre le maçon qui pose les pierres à l’endroit qui lui eut indiqué, et le sculpteur qui donne au marbre ou au bronze les apparences de la vie, il y a le tailleur de pierres, qui arrondit les colonnes et qui quelquefois travaille à l’ornementation des chapiteaux.

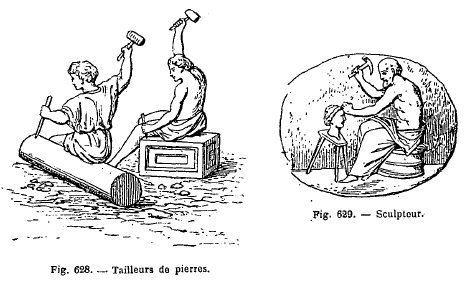

Une miniature du Virgile du Vatican, représentant la construction de Carthage, nous montre des ouvriers tailleurs de pierres occupés à préparer un bloc de marbre ou une colonne avec un marteau et un ciseau (fig. 628). Sur une pierre gravée on voit un sculpteur en train de confectionner un buste posé sur une petite table en face de lui (fig. 629). Il se sert du ciseau et du marteau.

Un atelier de statuaire a été découvert à Pompéi en 1798. On y a trouvé des blocs de marbre, des statues, la plupart seulement dégrossies, et un assez grand nombre d’outils qui ont été portés au musée de Naples. Il y avait entre autres des maillets, des compas droits et courbes, diverses espèces de ciseaux, dont quelques-uns avaient le taillant en bon état ; des leviers en fer pour remuer les grosses masses, des scies, dont une était engagée dans le marbre. LA STATUAIRE. — L’art égyptien présenté ce phénomène particulier qu’on n’y trouve aucune trace d’influence étrangère : toutes les formes de la décoration sont puisées directement dans la nature. Les types sur lesquels est basée la science ornementale sont en somme peu nombreux. Le lotus et le papyrus qui croissent dans le Nil, le rameau du palmier avec sa tige tordue, les plumes d’oiseau ou les serpents servant d’emblème, voilà le cercle dans lequel se meut uniformément l’ornemaniste égyptien ; mais sur ce thème en apparence restreint, il sait trouver des variantes infinies et des combinaisons d’une extrême élégance. C’est qu’en gardant toujours pour point de départ le principe d’imitation, l’Égyptien se conforme toujours à la convenance décorative et que son imitation n’est jamais servile. Un lotus taillé dans la pierre ou peint sur la muraille éveille l’idée du lotus véritable, mais n’en est jamais la copie littérale : adaptée à l’architecture, la plante, tout en conservant ses caractères propres, obéit à certaines lois de symétrie, de parallélisme ou de pondération, et devient ainsi comme une partie intégrante de l’édifice. Ce principe, dont nous retrouverons toutes les applications dans l’art grec, est néanmoins plus visible, on pourrait dire plus souligné, dans les monuments égyptiens, justement parce que l’artiste s’élève à une moins grande hauteur comme conception. On a admis jusqu’à ces derniers temps que l’art, en Égypte, étant exclusivement hiératique et sacerdotal, avait, été en quelque sorte figé et était resté identique à lui-même suivant une tradition qui se serait perpétuée pendant près de deux mille ans. Cette opinion était surtout fondée sur l’interprétation erronée d’un passage de Platon qui dit, en parlant de l’art égyptien. Il y a longtemps, à ce qu’il paraît, qu’on a reconnu la vérité de ce que nous disons ici, que dans chaque état, la jeunesse ne doit employer habituellement que ce qu’il y a de plus parfait en fait de figure. C’est pourquoi, après en avoir choisi et déterminé les modèles, on les expose dans les temples, et il est défendu aux peintres et aux autres artistes qui font des figures semblables de rien innover, ni de s’écarter en rien de ce qui a été réglé par les lois du pays ; et cette défense subsiste encore aujourd’hui. Et si l’on veut y prendre garde, on trouvera chez eux des ouvrages de peinture et de sculpture faits depuis dix mille ans (quand je dis dix mille ans, ce n’est pas pour ainsi dire, mais à la lettre) qui ne sont ni plus ni moins beaux que ceux d’aujourd’hui et qui ont été travaillés sur les mêmes règles. Il faut remarquer d’abord que le philosophe grec a visité l’Égypte à une époque où elle était en pleine décadence et il semble n’avoir étudié que superficiellement l’art de ce pays. Il a bien fallu abandonner la théorie qu’il avait émise dès qu’une étude plus approfondie des monuments égyptiens eut montré que, là comme ailleurs, le style s’était transformé, qu’il avait eu des périodes ascendantes et descendantes, et qu’on pouvait, par l’examen d’une statue, reconnaître approximativement à quelle époque elle appartenait. Nous ne connaissons pas les premières statues faites en Égypte, et celles que les savants nous signalent comme appartenant aux plus anciennes dynasties montrent un art depuis longtemps sorti de l’enfance, se rattachant à une doctrine nettement déterminée, l’imitation rigoureuse de la nature et procédant avec une liberté d’allures qui lui sera refusée plus tard. Le bois paraît avoir été la matière préférée des sculpteurs de l’époque memphitique. Le type que reproduisent les artistes appartient à une race musculeuse et trapue plutôt qu’élégante. Le visage se distingue par un nez droit, quoique généralement gros et rond par le bout. Nous avons déjà montré une figure de ce genre dont l’original est au musée de Boulaq (tome II).

L’autre figure appartient évidemment à la même époque et probablement à la même famille que la statue de Sepa. Elle est vêtue d’une simple robe ou chemise ouverte en triangle au-dessus de la poitrine. Les bras sont ornés de bracelets composés de douze anneaux qui étaient également peints en couleur. Les pieds sont courts et le gras des cuisses très marqué. La légende se lit avec quelques doutes : la royale... Nesa. La vie et la réalité sont les traits dominants de la sculpture à cette époque, mais on y trouve aussi le type de la grande statuaire monumentale, notamment dans la fameuse statue de Chéphren, découverte par Mariette et maintenant au musée de Boulaq. Nous en avons donné la représentation (tome I, fig. 82). Après l’expulsion des pasteurs, la sculpture a perdu beaucoup de son caractère d’individualité, mais elle prend, en s’associant à l’architecture, un caractère à la fris sommaire et grandiose, et se préoccupe moins d’exprimer la vie personnelle que de résumer par une simplification systématique les grandes lignes générales. C’est de l’époque dite sacerdotale que datent la plupart des colosses, des sphinx et de ces étranges figures tantôt assises dans une attitude raide, tantôt enfermées dans leurs gaines, qui décorent les parois des temples. La race humaine que les artistes représentent parait moins trapue et plus élancée que dans l’époque précédente ; les profils sont parfois d’une grande pureté, mais les membres souvent arrondis n’ont pas la vigueur qu’on remarque dans le premier empire. On a voulu voir là un germe de décadence : c’est aller bien loin, car l’art a gagné en ampleur ce qu’il a perdu comme individualité. Les traits du contour sont toujours indiqués avec une très grande sobriété de détails, mais en même temps une étonnante justesse et une fierté d’allure surprenante. C’est surtout dans la représentation des animaux qu’on trouve les qualités propres au style égyptien. Plus tard l’art, en prenant plus de finesse, perd de sa grandeur décorative, et sous les Ptolémées, les sculpteurs font des tours de force dans la technique du métier, mais ne savent plus trouver la puissante tournure d’autrefois. A cette époque, d’ailleurs, les artistes grecs et romains commencent à faire des figures égyptiennes, mais en cherchant à garder la raideur pharaonique, ils trahissent la nature différente de leurs études et produisent des figures souvent estimables, mais généralement dépourvues de puissance et d’originalité : La dimension inusitée de plusieurs statues égyptiennes qu’on voit dans nos musées, et la quantité de colosses dont on retrouve les débris sur les bords du Nil sont toujours un objet d’étonnement pour nous, surtout lorsqu’on réfléchit que les Égyptiens n’avaient à leur service aucun des moyens mécaniques que la science moderne a mis à notre disposition. Nous croyons qu’on ne lira pas sans intérêt le jugement porté par un Arabe du moyen âge sur la statuaire égyptienne. Quant aux figures d’idoles que l’on trouve parmi les ruines de Memphis, dit Abdallatif, soit que l’on considère leur nombre, soit qu’on ait égard à leur prodigieuse grandeur, c’est une chose au-dessus de toute description et dont on ne saurait donner une idée ; mais ce qui est encore plus digne d’admiration, c’est l’exactitude de leurs formes, la justesse de leurs proportions et leur ressemblance avec la nature. Nous en avons mesuré une qui, sans son piédestal, avait plus de trente coudées. Sa largeur, du côté droit au côté gauche, portait environ dix coudées, et du devant au derrière, elle était épaisse en proportion. Cette statue était d’une seule pierre de granit rouge. Elle était recouverte d’un vernis rouge auquel son antiquité semblait ne faire qu’ajouter une nouvelle fraîcheur... Il y a quelques-unes de ces figures que l’on a représentées tenant dans la main une espèce de cylindre qui parait être un volume... La beauté du visage de ces statues, et la justesse des proportions qu’on y remarque, sont ce que l’art des hommes peut faire de plus excellent, et ce qu’une substance telle que, la pierre peut recevoir de plus parfait. Il n’y manque que l’imitation des chairs et du sang... J’ai vu deux lions, placés en face l’un de l’autre, à peu de distance ; leur aspect inspirait la terreur. On avait su, malgré leur grandeur colossale et infiniment au-dessus de la nature, leur conserver toute la vérité des formes et des proportions ; ils ont été brisés et couverts de terre. Il faut maintenant dire un mot des méthodes d’enseignement employées dans l’ancienne Égypte. Parmi les richesses archéologiques du musée de Boulaq, les suites de modèles qui servaient à l’étude de la sculpture et du modelage méritent assurément d’être signalées. Le savant catalogue rédigé par M. Mariette nous donne à ce sujet de précieux renseignements. Ces quinze têtes royales, dit-il, semblent être des exercices gradués de sculpture. Du numéro 623, qui est une ébauche à peine dégrossie, on arrive par des transitions plus ou moins ménagées au numéro 637 qui nous offre une tête finie. Tout d’ailleurs est sacrifié à la face proprement dite. L’un de ces modèles est même coupé par le milieu afin de mieux accuser le profil. Quelques-uns d’entre eux sont quadrillés pour établir des échelles de proportion. Ce précieux ensemble a été découvert dans les sables de la nécropole de Saqqarah, en un lieu où rien n’indique le voisinage d’une tombe. Nous avons, trouvé des monuments de ce genre à peu près sur tous les emplacements de villes que nous avons explorés. Les dimensions ne sont pas toujours les mêmes, et comme ici, le soin de l’artiste semble s’être porté sur les seuls traits du visage. L’usage de ces monuments paraît dès lors assez difficile à déterminer. La classe des artistes sculpteurs devait être extrêmement nombreuse. Peut-être s’essayaient-ils sur des têtes auxquelles on donnait la ressemblance du roi régnant. Peut-être encore envoyait-on de la capitale des portraits tout faits du roi qui devenait le type officiel à suivre dans tous les édifices en construction. Je ne livre ces conjectures que sous toutes réserves. Une autre série de la même collection contient onze faces royales, qui paraissent être spécialement des modèles. L’une de ces figures est grossièrement ébauchée, mais, par derrière, des lignes, tracées avec précision sur le plat, indiquent la proportion du nez, des yeux, de la bouche et des oreilles. Tout ce qui touche à l’enseignement nous semble avoir un tel intérêt que nous ne voulons pas passer sous silence les vingt-sept dalles sculptées du même musée. Ce sont encore évidemment des études pour le sculpteur, dit le catalogue. L’une n’est qu’une simple ébauche, à peine commencée ; à côté est l’étude du même sujet, cette fois tout à fait finie. Quelques dalles ont été travaillées sur les deux faces. Sur d’autres on trouve en une seule fois le même motif traité comme ébauche et comme modèle achevé. Les numéros 652 à 651, représentent des têtes de cynocéphales, de lions et de lionnes ; elles sont remarquables par la hardiesse et la franchise de leur exécution. Il serait important, pour l’étude du canon de proportion adopté par les Égyptiens, de savoir l’époque de ces intéressants monuments. Malheureusement elle est assez difficile à préciser. Aucun d’entre eux ne remonte au delà de la XXVIe dynastie ; nais il ne serait pas impossible que tout cet ensemble appartînt au règne d’un des premiers Ptolémées. Ce qu’on appelle l’art saïtique s’est en effet prolongé tout au moins jusque sous Philadelphe. Il paraît également bien certain qu’on peignait une figure dès que la sculpture en était terminée, sans attendre que toutes les figures de la même salle ou du même bas-relief fussent achevées. En effet, on a retrouvé dans plusieurs monuments des figures à peine ébauchées faisant partie de la même décoration que d’autres qui étaient entièrement finies et revêtues de toutes leurs couleurs. M. Charles Blanc regarde le doigt médius comme l’unité de mesure dont se servaient les Égyptiens pour déterminer les proportions du corps humain. L’adoption d’un modèle fixe, dit-il, d’un canon, doit remonter aux premières dynasties. Le quadrillé rouge qui se voit sur un tombeau inachevé de Memphis semble en être la preuve, mais à cette époque reculée, les règles du canon avaient moins de précision ; elles laissaient à l’artiste un peu de liberté. Ce n’est qu’à partir du moyen empire qu’elles deviennent de plus en plus étroites. On appliquait ces règles sur des statues modèles (le Louvre en possède plusieurs). On y traçait des lignes horizontales et verticales se coupant à angle droit et formant un quadrillé. Le côté de chaque petit carré correspondait à l’unité de mesure. La sculpture assyrienne, qui a une assez grande importance par ses bas-reliefs, est inférieure à elle-même dans la statuaire proprement dite. Les rares ouvrages de haut relief que nous connaissons des Assyriens montrent leur inexpérience dans le travail de la ronde bosse. Les plans et les saillies n’y sont pas bien observés, en sorte qu’on ne peut en général les regarder que de face. Le détail est presque toujours traité avec un soin minutieux, mais aussi avec une certaine maigreur. Les Assyriens sont toujours demeurés bien inférieurs aux Égyptiens dans la science des proportions, et, à de rares exceptions près, c’est exclusivement à l’aide de bas-reliefs qu’ils ont décoré leurs monuments. L’influence qu’on leur attribue sur la sculpture grecque ne saurait dans tous les cas s’appliquer à la ronde bosse, genre qui n’a pris chez eux aucun développement. Les Phéniciens, qui ont toujours eu la réputation d’artisans très habiles, mais qui, dans les beaux-arts, ne se sont jamais élevés bien haut, ont exercé pourtant une influence assez considérable, puisque leurs navigateurs apportaient aux peuples dépourvus de toute culture les produits et les procédés des nations plus civilisées. C’est dans les familles d’artisans établies sur les côtes de l’Asie Mineure, de la Grèce et des îles de la mer Égée, que l’art grec a pris son premier développement. Dans ces contrées, dont une grande partie avait reçu des colonies phéniciennes avant l’arrivée des Hellènes, les artisans formaient des corporations, chez lesquelles la pratique d’un métier se transmettait de père en fils. Dans la sculpture extrêmement grossière des époques primitives, il y avait peu d’invention, et les colonies s’efforçaient presque toujours de reproduire littéralement les images religieuses vénérées dans la métropole. Les noms propres que l’histoire nous a transmis ne nous apprennent pas grand’chose sur les débuts de la sculpture, mais les rares statues de cette époque nous renseignent un peu plus.

La seconde période de la statuaire grecque est celle des ouvrages de style archaïque. Ce style est caractérisé par la raideur du mouvement et une certaine sécheresse dans l’exécution. Les statues de cette époque sont pourtant bien loin de la barbarie du premier âge, et elles ont même souvent pour les artistes un charme indescriptible. Cette élégance d’ancien style, dit O. Muller, se montre dans la régularité et la netteté des plis des vêtements ; dans l’arrangement symétrique des cheveux formant des boucles ou des tresses, ensuite dans la pose particulière des doigts, qui se montre toujours identiquement la même, soit dans l’action de tenir des sceptres, des bâtons et autres objets semblables ; soit également, pour les figures de femmes, dans celle de retenir leurs vêtements ; enfin, dans le mouvement de la marche, suspendue sur la pointe des pieds et dans quelques autres particularités.

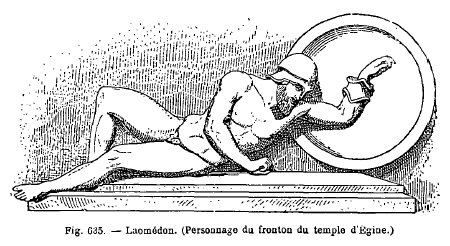

La Minerve d’Herculanum (fig. 633) et celle qui, dans le temple d’Égine, décorait le centre d’un des frontons, peuvent nous donner une idée de ce style caractérisé par les plis nombreux et symétriques de leur vêtement. Les frontons du temple d’Égine, dont nous avons donné une vue d’ensemble (tome I), montrent d’une manière bien nette les caractères d’une époque de transition. La convention religieuse s’y mêle de la façon la plus étrange avec la recherche d’une réalité absolue. Les têtes sont archaïques et les corps sont exprimés avec une vérité saisissante (fig. 634 et 635). Les cheveux sont régulièrement bouclés, les barbes pointues. Il reste des traces de couleur sur les lèvres, les pommettes des joues, et des trous en assez grand nombre indiquent qu’il y avait des ornements métalliques. La face présente un front fuyant, un menton carré et une expression de béatitude naïve et souriante, presque hébétée, qui se reproduit partout, dans tous les personnages, soit qu’ils combattent, soit qu’ils meurent. Dans les corps, au contraire, la forme, à part une certaine dureté dans l’accentuation des plans, est bien près de la perfection. On voit que l’artiste est avant tout préoccupé des qualités de vigueur, d’élasticité et d’aplomb qui distinguent les athlètes. On peut donc apercevoir dès le début la différence énorme qui sépare la marche progressive de l’art dans l’antiquité et dans les temps modernes. L’art antique commence par la forme positive, matérielle, géométrique et n’arrive que plus tard à la beauté et à l’expression. L’art chrétien, au contraire, cherche tout d’abord l’expression et produit la laideur physique tant qu’il méconnaît la forme, à laquelle il n’est initié qu’après de longs tâtonnements.

Une chose avait manqué à l’art hiératique, la vie. A côté de l’art traditionnel, qui se plaisait aux lignes parallèles, cherchait dans les draperies un système de plis régulièrement ajustés, et puisait dans l’élément religieux des types calmes, des allures régulières, et une majesté symbolique, survint un autre élément, celui des gymnases, représenté parle génie dorien. Les deux grandes branches de la race grecque ont eu une part égale, mais différentes, dans la marche progressive de l’art. La poésie épique est l’œuvre des Ioniens. C’est dans les poèmes d’Homère que la Grèce a trouvé les types de beauté radieuse que l’art a enfantés. L’Attique était le foyer de la race ionienne, et le nom d’Athènes rappellera toujours des idées de grâce, de bon goût et de perfection. Mais la dure Lacédémone peut aussi revendiquer sa part dans la civilisation hellénique. En faisant de la Grèce un peuple d’athlètes, les Doriens donnèrent à l’art cet élément robuste, amoureux de la force et de la rectitude, poursuivant son idéal dans une forme solide et bien équilibrée. Ce sont les Doriens qui, les premiers, ont donné la vie au bronze et fait palpiter la pierre.

A la même époque, on peut rattacher l’usage de déposer dans les tombeaux des petites figurines en terre cuite, usage qui s’est d’ailleurs perpétué en Grèce pendant assez longtemps. La figure 636, qui provient des fouilles de Tanagra, se rapporte à ce genre de sculpture dont nous avons déjà montré plusieurs exemples. Dans la période suivante, qui est la plus grande époque de l’art grec, c’est Athènes qui a la prépondérance. Les éléments ioniens et doriens semblent s’être fondus dans la grande école de sculpteurs qui surgit après les guerres médiques. La double invasion de l’Attique par les armées de Darius et de Xerxès avait causé matériellement un mal immense. Tous les temples avaient été renversés, toutes les statues mises en pièces, les habitations particulières incendiées. Comme il arrive toujours dans les grandes guerres d’invasion, la défense avait causé presque autant de ravages que l’envahissement, et quand Thémistocle avait élevé les longues murailles, on avait jeté pêle-mêle dans les fondations des chapiteaux brisés ; des fragments de sculpture, des tronçons de colonnes. Après l’enivrement de la victoire, on se mit à vouloir tout reconstruire ; mais le peuple avait grandi de cent coudées à ses propres yeux, et ce qui l’avait satisfait la veille n’était plus à la hauteur de ses désirs. Les beaux-arts répondirent à ce besoin nouveau et il se forma une école de sculpteurs dont Phidias est le chef. Il serait pourtant injuste d’attribuer uniquement à Phidias la grande révolution qui s’opéra alors dans les arts. Calamis et Myron, qui viennent immédiatement avant Phidias, et Polyclète, qui est son contemporain, marquent le plus haut point de l’influence dorienne. Phidias sut donner plus de grâce à ses figures et plus d’élévation à ses types divins. Aussi on disait que Polyclète faisait mieux les hommes et que Phidias faisait mieux les dieux.

Polyclète avait fait une statue qu’on appela le Canon ou

la Règle, tant elle était correcte et sévère et tant les lois de la mécanique

osseuse et musculaire y étaient bien observées. Elle représentait un homme debout

et armé d’une lance ; les jeunes artistes s’en servaient pour apprendre les

proportions qui expriment le mieux l’homme po Phidias, qui était Dorien par l’éducation, mais Athénien par le sang, doit surtout sa réputation à ses grandes statues en or et en ivoire représentant des divinités. Mais, plus heureux que son rival, dont on n’a rien conservé, Phidias peut encore être apprécié aujourd’hui par les fragments de sculptures du Parthénon, qui sont au musée Britannique. L’amazone du Vatican (fig. 638), n’a pas d’auteur connu, mais elle paraît se rattacher par le style à la même époque. Après la guerre du Péloponnèse la statuaire subit encore une nouvelle transformation qui fut surtout représentée par Scopas et Praxitèle, auxquels les antiquaires attribuent le fameux groupe des Niobides. L’expression des sentiments intimes apparaît dans la sculpture, en même temps que le goût des formes robustes et athlétiques est remplacé par un sentiment plus exclusivement gracieux. Parmi les divinités, la grande Pallas est à peu près abandonnée, et c’est au cycle de Vénus et de Bacchus que les artistes empruntent leurs sujets de prédilection. Cette tendance devient encore plus accusée dans ; la période macédonienne. Cependant, Lysippe, le sculpteur favori d’Alexandre, a fait plusieurs statues d’athlètes. Il cherchait à continuer les traditions de Polyclète et de l’école dorienne et ce fut lui qui fixa le type d’Hercule. Mais il faut bien qu’Hercule représente une force idéale, divine, et cette manière de concevoir la force et de l’exprimer par l’art n’emprunte presque rien à la réalité. C’est Mercure, le patron des gymnases, qui représente le mieux dans la statuaire le type de l’athlète ; de tous les dieux, c’est peut-être le plus humain. Des lutteurs pouvaient admirer sa structure en se comparant à lui ; mais, en admirant Hercule, toute comparaison devenait impossible ; sa force est trop au-dessus de l’humanité. Ainsi Lysippe, malgré son goût pour la force musculaire et les traditions de l’école dorienne, arrivait à subordonner de plus en plus la réalité à l’idéal.

Au lieu des puissantes musculatures des athlètes, cette époque s’attacha à rendre les formes molles des faunes (fig. 639) et plus encore l’image svelte et gracieuse de Bacchus juvénile. Mais en même temps la sculpture s’éleva très haut dans l’expression des sentiments humains. Arrêtons-nous un moment sur le fameux groupe de Laocoon, dû à Agesander et à ses fils Athénodore et Polydore, sculpteurs de Rhodes. De même, dit Winckelmann, que la mer demeure calme dans ses profondeurs, quelque agitée qu’elle puisse être à sa surface, ainsi dans les figures grecques, au milieu même des passions, l’expression annonce encore une âme grande et rassise. Une telle âme est peinte sur le visage du Laocoon, au milieu des souffrances les plus cruelles ; la douleur qui se découvre dans tous les tendons et les muscles, et que la contraction pénible d’une partie de son corps nous fait presque partager, n’est mêlée d’aucune expression de rage sur ses traits ou dans l’attitude entière. On n’entend point ici cet effroyable cri du Laocoon de Virgile ; l’ouverture de la bouche ne permet pas de le supposer, elle indique plutôt un soupir d’angoisse étouffée. La douleur du corps et la grandeur de l’âme sont réparties en forces égales dans toute la construction de la figure et sont pour ainsi dire balancées. Exprimer une si grande âme, c’est bien plus que de peindre seulement la belle nature. L’artiste a dû sentir en lui-même cette force d’esprit dont son marbre porte l’empreinte ; la Grèce vit plus d’une fois le philosophe et l’artiste réunis dans la même personne ; elle eut plus d’un Métrodore. La philosophie, chez elle, tendait la main à l’art, et donnait aux corps de sa création des âmes supérieures.

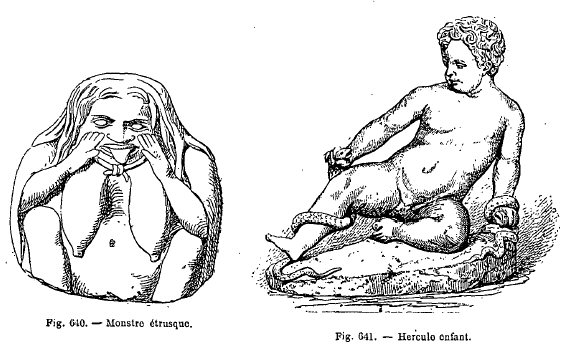

Les Étrusques, qui se sont élevés si haut dans les applications de l’art à l’industrie, ont laissé peu de statues. Les Étrusques n’avaient pas comme les Grecs le goût et le respect de la beauté des formes. Souvent même ils faisaient laid, et quand ils visent à être effrayant ou étrange le résultat n’est que hideux. Les figures à gros ventre ou à tétines pendantes qu’on voit dans les collections (fig. 640) n’ont pas d’équivalent dans l’art grec.

Outre les copies qu’ils faisaient faire en très grand nombre, et qui devenaient l’apanage des riches particuliers, les Romains ne se gênaient nullement pour dépouiller la Grèce de ses chefs-d’œuvre, et il fallait vraiment que la Grèce en eût une incroyable quantité, pour que Pausanias en ait tant trouvé à décrire dans un pays d’où on en avait déjà enlevé un nombre immense. Pendant l’édilité de M. Scaurus, dit Pline, trois mille statues furent employées à la seule décoration da théâtre construit pour le temps des jeux. Mummius, après la réduction de l’Achaïe, en remplit Rome entière, et lui-même mourut sans laisser une dot à sa fille ; car pourquoi ne pas dire ce qui peut l’excuser ? Les deux Lucullus apportèrent de même un grand nombre de statues. Mucien, trois fois consul, écrit qu’il en existe encore à présent trois mille à Rhodes. On croit qu’il n’y en a pas moins à Athènes, à Olympie et à Delphes. Quel mortel pourrait en faire la description ? Les Grecs et les Romains n’ont pas laissé de colosses comparables, pour la dimension, à ceux des Égyptiens. Cependant Pline en signale quelques-uns : On a imaginé, dit-il, de faire des statues colossales, qui par leur masse énorme, ressemblent à des tours. Tel est, au Capitole, l’Apollon transporté d’Apollonie, ville du Pont, par M. Lucullus. Il a trente coudées de hauteur et coûta cinq cents talents. Tel est, au Champ de Afars, le Jupiter consacré par l’empereur Claude et qu’on appelle pompéien parce qu’il est voisin du théâtre de Pompée. Tel est encore le Jupiter de Tarente, ouvrage de Lysippe : sa hauteur est de quarante coudées. Sa grandeur et la difficulté de le déplacer forcèrent Fabius Verrucosus de le laisser à Tarente lorsqu’il enleva l’Hercule que nous voyons au Capitole. Nos musées renferment quelques fragments de statues colossales, mais il y en a bien peu qui soient restées entières.

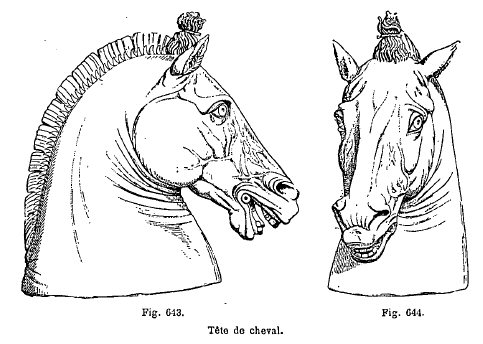

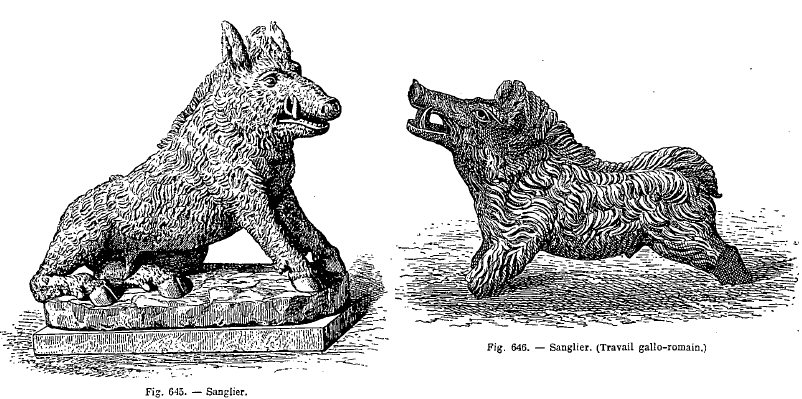

Les représentations d’animaux ne forment pas une section bien nombreuse dans la sculpture antique, mais quelques-unes sont fort belles. On peut citer parmi les chefs-d’œuvre le cheval du musée de Naples (fig. 643 et 644), le sanglier du musée de Florence (fig. 645), la louve du Capitole, etc. Nous donnons (fig. 646) un autre sanglier inférieur de tous points au précédent, mais qui n’est pas sans intérêt pour nous, parce qu’il passe pour un ouvrage gaulois, bien qu’il appartienne probablement à l’époque romaine.

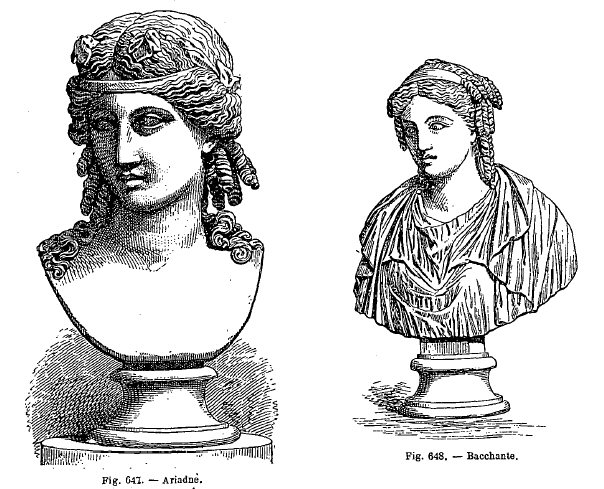

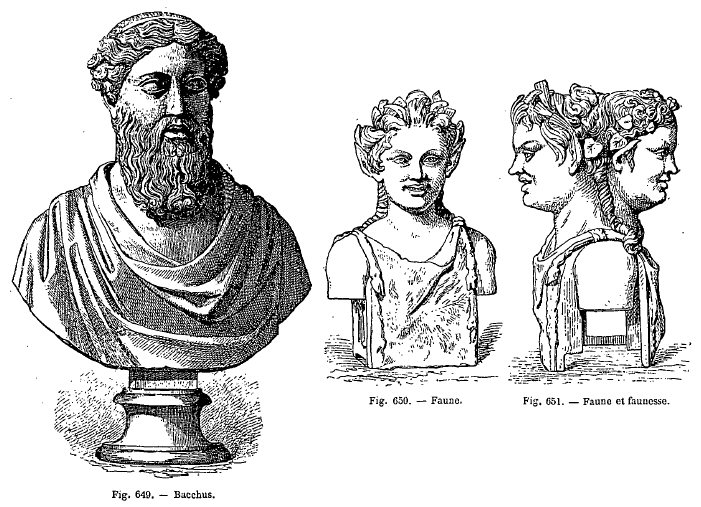

En général, la statuaire antique s’attache à rendre le caractère grandiose et monumental de l’animal, plutôt qu’à en traduire l’allure vivante et pittoresque, comme le font beaucoup de sculpteurs modernes, surtout dans les statuettes. La mode qui survint dès le commencement de l’empire de représenter des personnages vivants avec les attributs des dieux altéra les types divins sans toutefois apporter à la sculpture des modifications bien sensibles. En général, le trait caractéristique de la sculpture pendant les deux premiers siècles de l’empire est l’imitation systématique des types précédents. L’activité artistique fut néanmoins très grande, et sous Adrien notamment, la sculpture eut encore un grand éclat. L’amour qu’Adrien portait aux beaux-arts, dit Ottfried Muller, quoique en grande partie affecté, fit prendre néanmoins à l’art, qui devenait chaque jour davantage le représentant de la réalité extérieure, un rôle plus élevé. Les contrées qui reçurent alors une nouvelle impulsion, la Grèce et surtout l’Asie Mineure antérieure, produisirent des artistes qui surent rendre de la vie à l’art pour satisfaire aux désirs et aux penchants de l’empereur : c’est ce que démontrent les statues d’Antinoüs exécutées à cette époque et dans les mêmes contrées. On est de même frappé d’admiration en voyant la manière ferme avec laquelle ce personnage a été modifié par les artistes, soit qu’ils le représentent sous les traits d’un homme, d’un héros où d’un dieu, sans qu’il ait perdu en rien de son individualité. Du reste, c’est à l’époque de cet empereur que l’on a le plus imité le style égyptien, tantôt en le conservant dans toute sa sévérité primitive, tantôt en l’adoucissant, comme nous en trouvons la preuve dans les statues de ce genre qui ornaient autrefois la villa Tiburtine et dans une classe particulière des statues d’Antinoüs. La plupart d’entre elles sont exécutées en pierre noire nommée basalte ; car alors le goût pour la magnificence et l’éclat des pierres de couleur s’était introduit également dans les arts plastiques. La décadence devient manifeste sous les princes syriens. A cette époque, dit Winckelmann, les pupilles sont plus creusées, les fronts sillonnés ; les figures des femmes et des enfants sont sèches et languissantes. A la fin de l’empire romain, la statuaire, qui avait résisté plus longtemps que la peinture, fut entraînée dans l’abaissement universel. A l’époque des princes syriens la sculpture antique a fini son évolution pour s’enfoncer dans la barbarie. Déjà, sous les Antonins, le génie inventif commençait à faire défaut, mais la tradition, qui se conservait encore, multipliait les copies à défaut des originaux. L’invasion des idées orientales vint ravir à la statuaire toute l’importance qu’elle avait eue, et le christianisme, qui considérait la forme humaine comme impure et proscrivait comme d’infâmes idoles les chefs-d’œuvre que la Grèce avait adorés, était l’ennemi naturel d’un art qui ne vit que par la forme et la tradition. LES BUSTES ET LES PORTRAITS. — Outre les statues représentant des personnages entiers, on faisait des bustes, c’est-à-dire des sculptures d’après la figure humaine, comprenant seulement la tête, les épaules et une partie de la poitrine. Ce genre, bien qu’il appartînt surtout aux Romains, a été pratiqué par les Grecs, surtout dans l’époque macédonienne ; il ne remonte donc pas à une très haute antiquité. Outre les portraits des personnages vivants, on faisait souvent des bustes de divinités, surtout des divinités secondaires. Les bustes antiques sont souvent terminés en bas par une ligne circulaire, plus gracieuse que si la poitrine était coupée par une ligne droite. La tête d’Ariadne (fig. 647) nous en offre un exemple. Quelquefois la poitrine est nue et alors elle s’arrête ordinairement au-dessus des seins ; mais quand la figure est vêtue, le buste descend un peu plus bas, comme le montre la figure 648, qui représente une bacchante.

La construction du buste est à peu près la même dans les personnages masculins et la coupure de la poitrine est à la même place (fig. 649). Il arrive aussi quelquefois que le buste est double, c’est-à-dire que deux têtes sont jointes ensemble par l’occiput, comme on le voit sur les figures 650 et 651, qui représentent un faune et une faunesse, vus de face et de profil. Ces bustes doubles sont presque toujours l’image de divinités ou d’êtres fabuleux, mais on les trouve aussi dans les portraits de personnages. C’est ainsi que nous avons au Louvre un double buste représentant les philosophes Épicure et Métrodore.

Les bustes anciens sort extrêmement nombreux, et il y en a un assez grand nombre auxquels on a pu, avec de grandes probabilités, assigner une désignation. Toutefois il faut, au point de vue de la ressemblance, apporter une grande circonspection dans les noms que l’on donne aux personnages, surtout aux poètes et aux philosophes antérieurs à la période macédonienne, par la raison que l’usage de faire des bustes n’existait pas avant cette époque, et qu’un assez grand nombre de bustes, exécutés longtemps après la mort du personnage qu’ils représentent, ne peuvent offrir aucune garantie d’exactitude. On exécuta, pour être placées dans les bibliothèques ou les musées, des images de poètes, de savants, de philosophes, conçues la plupart du temps d’après leur caractère connu plutôt que d’après des documents bien positifs. Tels sont : la belle tête d’Homère, les statues des sept sages, le buste de Socrate, imité de celui d’un Silène, d’après les descriptions de Platon. Cette série d’antiques est très considérable, parce que les bibliothèques tenaient à posséder la suite complète des hommes célèbres. Les bustes des princes macédoniens sont assez rares, mais leur effigie est extrêmement fréquente sur les monnaies. Si nous en croyons la mythologie, le premier portrait qu’on ait fait a été celui d’Hercule. Dédale, l’inventeur de la sculpture, était l’ami du héros et, après quelques services qu’il en avait reçus, il résolut de lui ménager une surprise aimable. Il fit donc sa statue en lui donnant la posture que le héros avait l’habitude de prendre lorsqu’il se préparait à attaquer un ennemi de quelque valeur, et s’en alla la poser la nuit au milieu du chemin qui conduisait à la maison d’Hercule, ne doutant pas que son ami éprouverait le plus grand plaisir à se voir représenté au naturel. Hercule, sortant de chez lui de grand matin, comme il avait l’habitude de faire, pour chercher s’il n’y avait pas quelque brigand dans le voisinage, aperçut l’ouvrage de son ami qui ne l’avait prévenu de rien. Je ne saurais affirmer que l’image fût absolument ressemblante ; Hercule qui, même parmi les Grecs, n’a jamais passé pour un dieu bien spirituel, non seulement ne se reconnut pas du tout, mais croyant tout simplement se trouver en face d’un adversaire digne de lui, il prit un énorme rocher qu’il lui lança aussitôt et brisa en mille miettes la statue du malheureux Dédale. Cette naïve légende exprime très bien l’origine du portrait historique. Un héros a rendu des services à son pays, il est juste qu’on perpétue le souvenir de sa belle action en transmettant ses traits à la postérité. Mais l’artiste chargé de ce travail ne se préoccupant plus de la. famille du héros, qui l’a connu dans sa vie privée, mais seulement des siècles futurs qui ne pourront pas vérifier la ressemblance, est fatalement entraîné à disposer son personnage dans un mode qui soit en harmonie avec le but qu’il poursuit. Avant de pénétrer dans la vie intime nous trouvons le portrait dans la vie publique. Antérieurement aux guerres médiques, on commença à élever des statues aux athlètes vainqueurs dans les jeux Olympiques. Mais pendant bien longtemps, ces statues rappelaient le nom du vainqueur sans reproduire pour cela son image. On le reconnaissait seulement par l’attitude ou par quelque attribut, comme les statues des dieux et des héros. Cependant ceux qui avaient vaincu trois fois avaient droit à des statues iconiques, c’est-à-dire faites à leur ressemblance. Ces portraits honorifiques furent ensuite appliqués à des personnages qui avaient fait quelque belle action dont on voulait perpétuer le souvenir. Les portraits de Cléobis et Biton, modèles de piété filiale, et ceux d’Harmodius et d’Aristogiton, vengeurs de la liberté, sont les plus anciennes images historiques dont les auteurs fassent mention.

Les idées orientales qui envahirent la Grèce après les guerres médiques firent donner à des hommes vivants les attributs des dieux, et Alexandre fut représenté avec les cornes de Jupiter Ammon dont il lui plaisait qu’on le crut descendu. Tous les rois grecs de l’Orient imitèrent son exemple et cet usage fut ensuite adopté par les Romains de l’époque impériale. il faut donc bien distinguer les portraits intimes, où l’individu est représenté tel qu’on a l’habitude de le voir chaque jour, et le portrait divinisé ou en apothéose, toujours caractérisé par la nudité du corps. Les Romains aimaient à être représentés avec les attributs du dieu Mars, et nous devons à cet usage de fort beaux groupes où on associait Mars avec une Vénus, qui n’était souvent pas autre chose que la femme du personnage représenté en Mars. Quand les empereurs romains portent le costume militaire, ou la toge du sénateur, ce sont des portraits intimes, mais quand ils sont nus, ce sont toujours des portraits divinisés. Dans ces derniers, la tête seule donne la ressemblance du personnage, tandis que le corps est fait en dehors de lui et suivant les types consacrés. C’est ainsi que pendant les désordres qui signalèrent la période impériale, les sculpteurs faisaient à l’avance des personnages nus, dont la tête était seulement dégrossie et, de cette manière, on n’était jamais pris au dépourvu ; à chaque avènement nouveau, il suffisait de travailler au visage. Les gouverneurs et les préfets pouvaient ainsi prouver leur zèle au nouvel empereur, en mettant très promptement sa statue sur les planes publiques. Mais les empereurs se succédaient avec une telle rapidité, qu’on imagina, au lieu de remplacer la statue, de substituer simplement une tête à une autre. Aussi les statues de nos musées ont presque toujours des têtes rapportées et on ne peut jamais affirmer qu’elles ont été faites pour le corps sur lequel nous les voyons. Sous la décadence l’usage des substitutions devint universel : c’est ainsi que sous Constantin, on prit des bas-reliefs représentant les victoires de Trajan, auxquels on enleva les têtes, pour mettre à la place celles de Constantin et de ses principaux officiers. Sous le christianisme on cessa absolument de représenter des personnages nus, mais l’usage de l’apothéose n’en persista pas moins. Dans les mosaïques de Ravenne, l’empereur Justinien et l’impératrice Théodora sont représentés avec le nimbe qui est l’attribut caractéristique de Dieu ou des saints. Dans les miniatures byzantines, l’empereur est souvent nimbé et toujours beaucoup plus grand que les autres personnages, dont l’attitude, agenouillée jusqu’à terre, présente souvent tous les caractères de l’adoration. LES BAS-RELIEFS. — Un bas-relief est un ouvrage de sculpture formant une saillie plus ou moins prononcée sur un fond avec lequel il fait corps. Si la saillie est très prononcée, c’est un haut relief. L’histoire du bas-relief se lie intimement à celle de la statuaire et a suivi les mêmes transformations dans le style aux différentes époques de l’histoire. Mais il y a des peuples qui ont traité avec plus de supériorité l’un des deux genres qui constituent la sculpture, la ronde bosse ou statuaire, et le bas-relief. En outre chaque école a eu une manière particulière d’exécuter le bas-relief. Ainsi, chez les Égyptiens, le relief se relève en bosse dans le renfoncement de la pierre, de manière à ne pas faire saillie sur le profil de l’architecture : il apparaît sur la muraille comme un tableau au fond de son cadre. Mais ce n’est pas dans le bas-relief que la sculpture égyptienne a développé ses plus grandes qualités. Les Égyptiens, dit Ottfried Muller, furent beaucoup moins heureux dans la solution du problème de transporter sur une surface plane l’image optique du corps humain, de la représenter en relief, que dans celui de la rendre en ronde bosse. La tendance naturelle de l’art encore adolescent de représenter chaque partie du corps sous une figure aussi intelligible et facile à saisir qu’il est possible eut ici partout une action très significative et exclusive... De là voyons-nous représentés : la poitrine de face, les hanches et les jambes de côté, la tête de profil et cependant les yeux de face ; les épaules et les bras offrent des contours très anguleux ; les mains sont souvent aussi ou toutes deux droites ou toutes deux gauches.

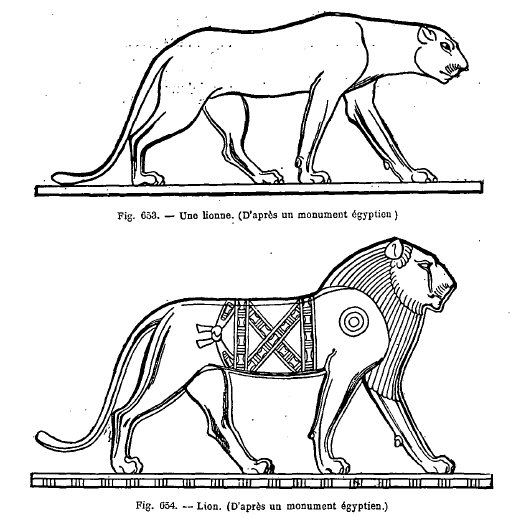

Il ne faudrait pourtant pas prendre trop à la lettre l’opinion un peu sévère du savant archéologue allemand. Sans nier l’inexpérience évidente des sculpteurs égyptiens dans l’art du bas-relief, ni les erreurs de dessin qu’ils ont pu commettre, il est impossible de ne pas reconnaître que la tournure des personnages et surtout des animaux est quelquefois d’un grand style. Voici par exemple une lionne de la plus belle allure et dont la silhouette grandiose ne serait pas désavouée par nos plus grands artistes (fig. 653). Voici également un lion, traité il est vrai d’une manière conventionnelle et décorative, mais qui a quelque chose de vraiment monumental (fig. 654). Seulement il convient de dire que les Égyptiens, qui arrivent aux sommets de l’art quand ils s’en tiennent au contour extérieur, méconnaissent absolument la science des méplats et des transitions délicates, qui donnent tant de charme aux bas-reliefs des Grecs.

Les Assyriens, très inférieurs aux Égyptiens sous le rapport de la ronde bosse, leur sont au contraire supérieurs dans l’exécution pratique des bas-reliefs. La figure humaine y est rendue avec plus de naturel et de vérité, et la composition des personnages présente beaucoup plus de vie et d’animation (fig. 655). Ces bas-reliefs, répandus à profusion dans les palais, retracent toujours des scènes historiques : En considérant l’ensemble d’un palais ninivite, dit M. Place, on ne peut mieux le comparer qu’à un poème épique célébrant la gloire du fondateur c’est lui le héros de ces longs récits ; il est toujours en scène, et tout s’y rapporte à sa personne. Comme dans les poèmes écrits, l’épopée débute par une sorte d’invocation aux esprits supérieurs représentés par les figures sacrées qui occupent les seuils. Après cette pensée donnée aux génies protecteurs de l’Assyrie, on passait à la narration elle-même. Pendant de longues heures, l’intérêt se trouvait surexcité par une succession d’épisodes émouvants. Peuple de soldats, les Ninivites se complaisaient dans ces souvenirs qui flattaient l’amour-propre du prince et entretenaient l’esprit belliqueux de la nation. Les façades les plus longues des palais, c’est-à-dire celles des cours et des grandes galeries qui s’offraient les premières sur l’itinéraire des visiteurs, sont vouées de préférence aux manifestations de la pompe souveraine. Ces cérémonies, exécutées presque toujours dans des proportions colossales, montrent de longues files de prisonniers ou de tributaires se dirigeant vers le monarque. Celui-ci, reconnaissable à la place qu’il occupe, à son entourage, à ses insignes, à son attitude, reçoit ces hommages avec un calme ou pour mieux dire avec une placidité presque dédaigneuse. Il est tantôt debout, tantôt assis sur son trône, entouré de ses officiers et de ses serviteurs. Les personnages s’y suivent processionnellement, sans confusion, et gardent quelque chose de cette froideur hautaine qui devait signaler les réceptions royales. C’est plus loin, dans des salles plus petites et sur une plus petite échelle, que le drame commence et que l’artiste manifeste plus d’entrain, de verve et d’invention. Marches, batailles, escalades de montagnes, constructions de digues, passages de rivières, se suivent nombreux et pressés, racontés en quelques traits expressifs.... Après les tableaux héroïques, les scènes de chasse occupent le premier rang. Les souverains assyriens, dignes enfants de Nemrod, ont manifesté une grande passion pour cet exercice violent, véritable diminutif de la guerre....

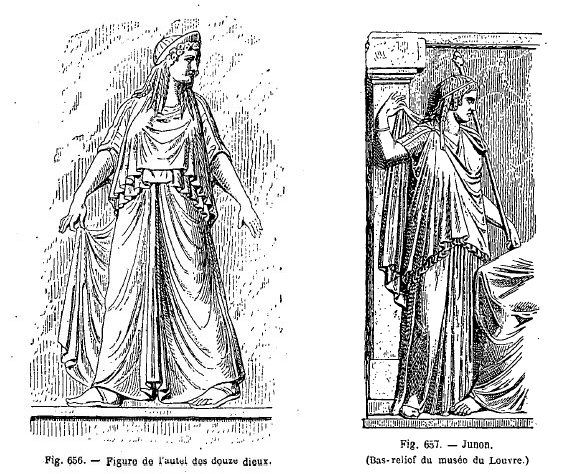

Les métopes de Sélinonte (voir tome I, fig. 574), qui sont les plus anciens monuments connus de la sculpture grecque, présentent quelques rapports avec les bas-reliefs assyriens, bien que le caractère en soit beaucoup plus grossier. Mais l’art grec, même dans sa période archaïque, présente de très bonne heure un caractère tout personnel dans le mouvement général du corps aussi bien que dans les plis des vêtements, dont l’ajustement ne rappelle en rien les traditions assyriennes, comme le montre la figure 656 tirée de l’autel des douze dieux du Louvre. Avec les bas-reliefs du Parthénon, l’art arrive à une perfection qui n’a jamais été dépassée. Ces bas-reliefs sont de deux sortes : ceux des métopes sont très saillants et ceux de la cella sont au contraire presque plats. Nous avons, expliqué ailleurs les raisons de cette différence (tome I, page 390). La figure 657, qui représente Junon d’après un bas-relief du Louvre, nous montre la manière de traiter les plis qui, tout en conservant leur unité de lignes, n’ont plus la raideur affectée de l’époque archaïque. Néanmoins il y a encore ici une certaine rigidité d’allure qui va disparaître complètement dans l’époque macédonienne, où la grâce et la souplesse deviennent tout à fait les qualités dominantes.

La figure 658, où l’on voit représentés un faune et une bacchante, caractérise très bien le style de cette époque, qui, ainsi que nous l’avons déjà fait observer, s’est complu principalement dans les scènes relatives au cycle de Bacchus. Dans les bas-reliefs de l’époque romaine, le relief est en général beaucoup plus prononcé que dans les monuments grecs. Le griffon que reproduit la figure 659 parait se rattacher par le style au premier ou au second siècle de notre ère.

Un fait qu’il est bon de signaler, c’est que les bas-reliefs grecs ne reproduisent jamais les faits historiques, mais seulement les sujets religieux ou mythologiques. Ainsi dans les représentations de bataille-nous voyons fréquemment les combats des Amazones, ou les exploits des anciens héros, mais nous ne connaissons aucun bas-relief dont le sujet ait trait aux guerres médiques. C’est le contraire qui a lieu dans l’art romain, dès que cet art arrive à se constituer une individualité propre : les bas-reliefs qui décorent les arcs de triomphe, ceux qui se déroulent autour de la colonne Trajane et de la colonne Antonine montrent une succession de faits représentés dans un ordre méthodique, avec la plus rigoureuse observation non seulement des types, mais encore des allures et des moindres détails du costume. Aussi ces bas-reliefs nous offrent des documents extrêmement précieux pour L’histoire de l’archéologie, documents dont aucun monument grec ne pourrait nous montrer l’équivalent. Le sculpteur grec appartient à une nation de poètes et c’est toujours aux merveilleux récits de la fable, qu’il emprunte ses inspirations, tandis que le sculpteur romain, qui travaille pour un peuple exact, et positif, traduit les événements contemporains avec la précision grandiose d’un compte rendu. Entre les bas-reliefs grecs et les bas-reliefs romains de l’époque impériale, il y a la même distance qu’entre Homère et Tacite.

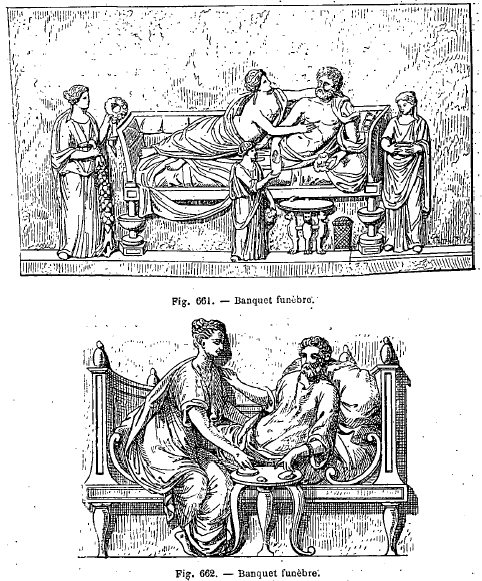

A la fin de l’empire romain, la décadence des arts s’est opérée d’une manière si rapide, que les brillantes qualités que nous avons signalées dans les bas-reliefs du siècle des Antonins disparaissent complètement sous les princes syriens. Les sarcophages continuent pourtant à être décorés de bas-reliefs : on en a retrouvé une quantité immense qui remplissent les parois de nos musées d’antiquités. Mais le dessin en est maigre, les formes sont sèchement accusées, les. proportions sont souvent mal observées et le ciseau est surtout d’une extrême monotonie. Par le sujet, ces bas-reliefs, dont la saillie est généralement assez accentuée, peuvent se diviser en deux catégories. La première, qui comprend les banquets funèbres est la perpétuelle et fatigante répétition d’une donnée toujours identique à elle-même (fig. 660 à 662). La seconde, qui se compose de sujets symboliques, est remarquable par la quantité de personnages allégoriques et d’emblèmes de tous genres qui présentent dans l’ensemble une inextricable confusion. Les sujets bachiques, les histoires relatives au mythe de Prométhée, fort à la mode à cette époque, et plus tard les sujets chrétiens, sont les scènes qu’on voit le plus souvent sur les sarcophages de la décadence : on y trouve parfois une réminiscence plus ou moins heureuse des types anciennement consacrés, mais on n’y rencontre jamais une inspiration personnelle. La sculpture avait cessé d’être un art créateur et spontané ; tous ces sarcophages semblent sortis d’une fabrique au rabais et s’adressent à un public qui n’a plus aucun souci de la forme et qui oublie les traditions qui avaient fait la gloire des temps passés. LA SCULPTURE DÉCORATIVE.

— La sculpture décorative n’a pas à se préoccuper seulement des lois qui sont

propres à la statuaire, il faut encore qu’elle satisfasse aux conditions

particulières que lui impose son association avec l’architecture, et les

Grecs, sous ce rapport comme sous tous les autres, ont été des maîtres

incomparables. Malheureusement, quand nous voyons dans un musée des ouvrages

de sculpture décorative, nous ne pouvons pas toujours juger de l’eff Le Pandrosion d’Athènes (tome I, fig. 423) nous offre un admirable exemple de la statuaire monumentale : ici les statues deviennent des membres de l’architecture. Mais indépendamment des édifices proprement dits, il existe tout un ordre de monuments, par exemple les fontaines et les vases, dans lesquels la sculpture est obligée de se plier à des lois particulières. Ainsi dans le joli groupe de l’Enfant à l’oie, qui est au musée du Louvre (fig. 663), le mouvement général devait être en rapport avec la destination du monument qui était une fontaine. Un tuyau, qui passait dans le corps de l’oie, faisait jaillir l’eau par le bec de l’oiseau. Ce motif de décoration paraît avoir beaucoup plu, car il en existe de nombreuses répétitions dans divers musées. Il en est de même pour le groupe des trois nymphes dont on connaît aussi plusieurs exemplaires. Le mouvement si gracieux des trois nymphes qui se cambrent était en quelque sorte imposé par la vasque qu’elles soutiennent. Les bassins et les fontaines jaillissantes formaient un élément essentiel et un des plus grands charmes des jardins romains. il y en avait de plusieurs sortes, mais la sculpture y tenait toujours une grande place.

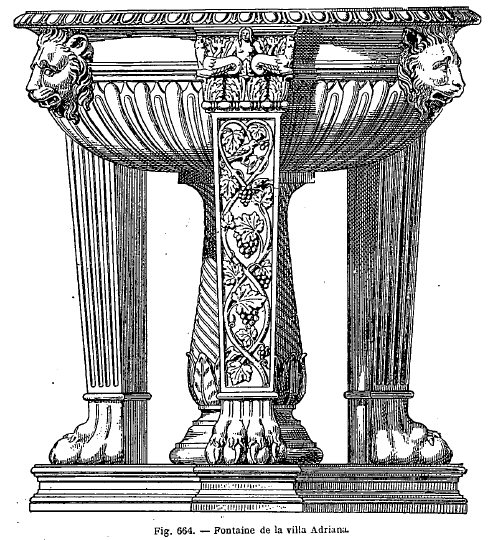

Une jolie fontaine, découverte dans la villa Adriana, peut nous donner une idée de celles qu’on voyait habituellement dans les jardins, ou dans ces belles cours environnées de portiques, si communes dans les habitations des anciens (fig. 664). Elle est du plus beau marbre pentélique et d’un seul morceau. La forme rappelle celle des trépieds. Les têtes de lions qui la décorent étaient un ornement très employé pour les fontaines et les conduites d’eau. Le conduit de celle-ci existe encore dans le piédestal orné de cannelures en spirales qui supporte le fond de la coupe.

Les fouilles de Pompéi ont fourni plusieurs types de fontaines extrêmement curieux. La maison du grand-duc de Toscane est remarquable par une jolie fontaine en mosaïque en forme de niche dans laquelle on voyait une statue de Faune avec un piédestal élevé sur quatre gradins. Au-dessous est un petit tableau en mosaïque représentant un hippopotame guettant deux bateliers. En avant de la fontaine sont trois vasques dans la plus grande desquelles était un jet d’eau sortant du milieu d’une fleur de marbre blanc. La maison de Lucretius a au fond du xyste une jolie fontaine composée d’une niche en mosaïque et en coquillages, dans le bas de laquelle sont peints des roseaux et deux dauphins, et on y trouve une charmante statuette de Silène en marbre blanc. Ses cheveux, sa barbe, la peau qui le couvre, portent des traces de peinture rouge ; l’outre sur laquelle il s’appuie est colorée en noir et jetait de l’eau formant cascade sur cinq degrés de marbre blanc et se rendait ensuite par un canal de marbre dans un bassin circulaire, au centre duquel est une colonne portant une petite vasque de jaune antique d’où s’élançait un jet d’eau. La niche de la fontaine est accompagnée de deux cippes de marbre blanc surmontés d’Hermès à deux faces ; le premier offre les têtes de Bacchus et Ariadne, le second celles d’un faune et d’une bacchante.

Dans la cour de la maison d’Apollon à Pompéi est une singulière fontaine de marbre blanc ; c’est une espèce de pyramide du centre de laquelle partait un jet d’eau qui retombait sur quatre petites cascades de marbre et de là dans plusieurs bassins contenus les uns dans les autres. La muraille à laquelle est adossée la fontaine est entièrement peinte ; au milieu d’un cadre de festons bachiques est une figure de Diane debout sur un piédestal au milieu d’un bassin où nagent des canards ; le bassin est dans un bocage peuplé de nombreux oiseaux ; on y reconnaît des paons, des grues, un ibis, des poules, des perdrix, des cailles, des chouettes, etc.

La maison de la grande fontaine de mosaïque possède également une fontaine qui a donné son nom à la maison. C’est une grande niche surmontée d’un fronton et ornée de mosaïques de diverses couleurs parmi lesquelles le bleu domine. Les grandes divisions et les bordures sont formées de coquillages que le temps ni l’éruption n’ont pu détruire ou calciner. Aux pieds-droits sont adossés deux grands masques creux en marbre blanc, derrière lesquels on plaçait des lampes dont la lumière, passant au travers des yeux et de la bouche, devait produire un effet bizarre. L’un de ces masques avait les cheveux et la barbe teints en rouge. Au fond de la niche, au-dessous d’une tête de fleuve en mosaïque, est une ouverture rectangulaire en bronze, d’où l’eau s’écoulait par six petits degrés dans un grand bassin également de marbre, au milieu duquel est une petite colonne creuse d’où s’élançait un jet d’eau.

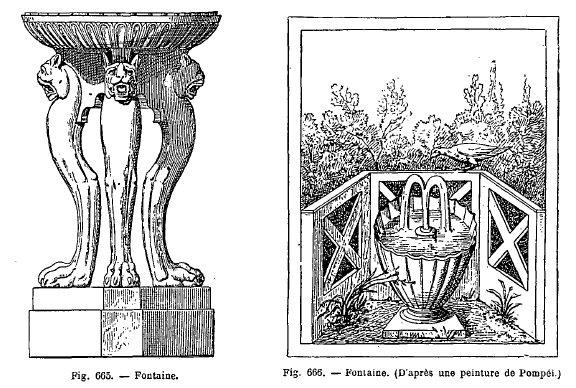

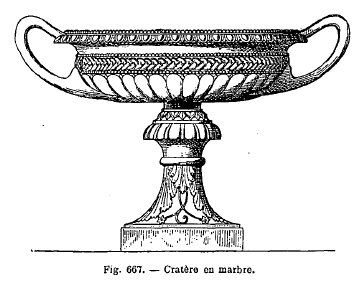

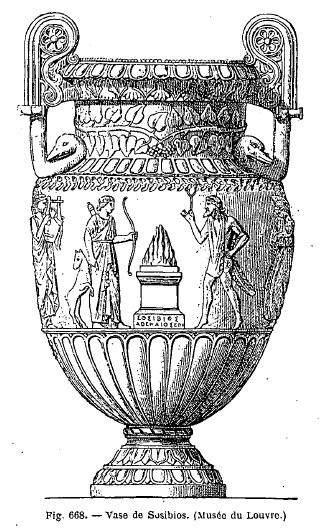

Un motif très simple, mais infiniment gracieux, nous est offert par la figure 665 : il est composé d’une vasque supportée par des têtes qui forment l’extrémité supérieure d’une patte de lion. Quelquefois aussi les fontaines avaient un caractère plus rustique, comme celle qui est représentée sur la figure 666. Cette fontaine est entourée d’un enclos, au milieu des bosquets. Le jet d’eau, peu élevé, sort d’une espèce de conque et se divise en deux parties. Un oiseau, perché sur la balustrade, se prépare à boire dans le bassin. Les vases de marbre ou de bronze formaient un des éléments décoratifs les plus employés dans les jardins ou les villas. Quelquefois (fig. 667) de petits vases étaient disposés sur les balustrades ou sur les parapets de marbre. Plusieurs de ces vases sont considérés comme des chefs-d’œuvre de l’art décoratif, et les reproductions qu’on en fait prennent place dans nos parcs. Le fameux vase connu sous le nom de vase de Sosibios (fig. 668) a les anses décorées de calices de fleurs et soutenues par quatre cols de cygne. Une branche de lierre, symbole du culte de Bacchus, entoure la gorge du vase. Un sacrifice bachique est sculpté sur la panse dont le bas est godronné. Ce beau vase est au Louvre où il est placé en pendant avec un autre vase, très célèbre également et connu sous le nom de vase aux masques (fig. 669).

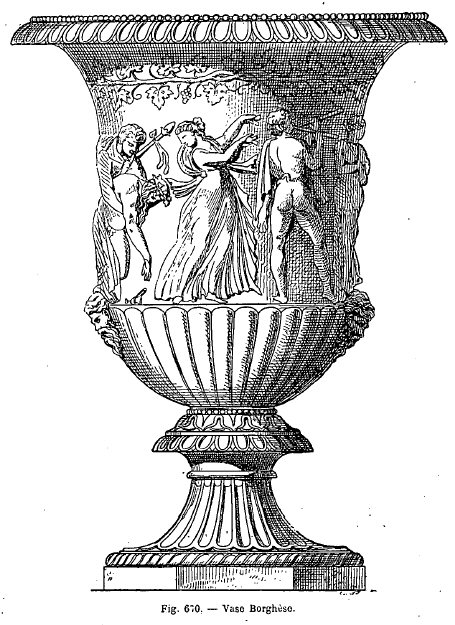

La plupart de ces vases avaient un caractère bachique dans leur ornementation, ce qui se comprend aisément, puisque c’est Bacchus qui fait mûrir les fruits de la terre. C’est ainsi que le vase Borghèse (fig. 670) qui décorait le jardin de Salluste, sur l’emplacement duquel il a été trouvé, est orné d’une scène bachique. Le dieu des vendanges s’appuie sur une bacchante qui joue de la lyre pendant que des jeunes satyres exécutent des danses et jouent de la flûte ; le vieux Silène chancelant est retenu par un satyre qui le prend au milieu du corps, tandis qu’une ménade joue du tambourin : le bord du vase est garni d’un cep de vigne et des masques sont sculptés à la place des anses.

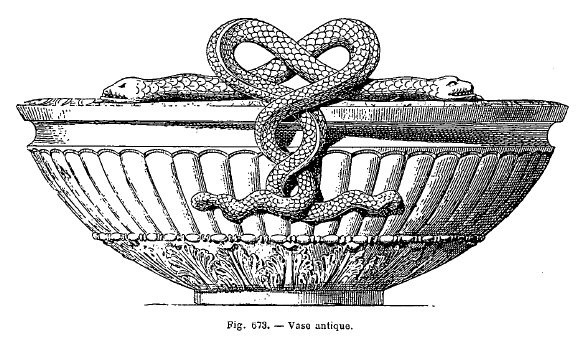

Dans le vase représenté sur la figure 671, le sujet à personnages se développe seulement sur le col, et le corps même du vase est simplement coupé par une petite bande ornementale qui court horizontalement sur la panse. Le système de décoration est de la plus grande simplicité, mais le profil du vase est d’une forme magnifique. On remarquera la saillie et l’épaisseur différente des godrons qui décorent le vase représenté sur la figure 672, qui est pourvu d’un couvercle et dont la base est formée de feuilles d’acanthe : Mais le point sur lequel il faut surtout appeler l’attention des sculpteurs d’ornements, c’est la disposition exquise des anses et la manière toujours judicieuse avec laquelle ils se rattachent au corps même du vase, de manière à ne jamais s’en isoler par le style et à concourir toujours par leur forme à l’ensemble de la décoration. Comme dernier exemple, nous donnons (fig. 673) une coupe dont l’anse est formée par deux serpents enlacés, dont les têtes rampent sur le bord de l’ouverture tandis que les queues se déroulent sur les godrons de la panse.

|

On sait que

dans l’antiquité les ouvrages de sculpture étaient souvent revêtus d’une légère

couche de peinture. Le personnage représenté sur la figure 630 parait être en

train de colorer le buste placé devant lui. Peut-être aussi le pinceau qu’il

tient à la main est-il simplement destiné à enlever la poussière.

On sait que

dans l’antiquité les ouvrages de sculpture étaient souvent revêtus d’une légère

couche de peinture. Le personnage représenté sur la figure 630 parait être en

train de colorer le buste placé devant lui. Peut-être aussi le pinceau qu’il

tient à la main est-il simplement destiné à enlever la poussière. Le musée en

possède qui ne sont guère moins intéressantes. Il y a entre autres deux

statues qui datent de la plus haute antiquité, et sur lesquelles notre savant

égyptologue, M. de Rougé, donne les renseignements suivants :

Le musée en

possède qui ne sont guère moins intéressantes. Il y a entre autres deux

statues qui datent de la plus haute antiquité, et sur lesquelles notre savant

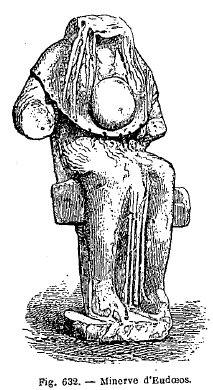

égyptologue, M. de Rougé, donne les renseignements suivants :  La figure 632

représente une statue d’un travail très primitif, qui a été découverte, il y

a quelques années, à Athènes. On l’attribue à Eudœos, le plus ancien

sculpteur connu de l’école attique ; si cette attribution est exacte, nous

avons ici un ouvrage qui occuperait dans la sculpture grecque une place

analogue à celle des vierges de Cimabué dans la peinture italienne. La déesse

est assise sur un siège grossier. La tête et les bras ont disparu, ainsi que

la tête de Gorgone, dont la place est seulement indiquée par une grosse boule

qui fait saillie au milieu de la poitrine. Cette Gorgone était sur l’égide en

peau de chèvre qui forme une espèce de pèlerine, dont le bord garde encore la

marque des petits trous où étaient jadis attachés des serpents de métal. Les

cheveux forment de longues nattes, et la tunique, dont les plis ondulés

courent sur le corps, devait simuler un tissu bien fin, puisque les jambes

sont d’un travail uni comme si elles étaient représentées nues. Cette statue

est en marbre ; ce qui la rend extrêmement curieuse c’est qu’elle nous montre

la forme la plus anciennement connue de la déesse protectrice d’Athènes.

Notons tout d’abord la différence qui sépare cette figure de celles qui

représentent la même divinité dans des époques postérieures. D’abord elle est

assise, attitude que nous retrouvons bien rarement chez cette déesse

essentiellement guerrière ; ensuite son vêtement fin et transparent laisse

voir des formes, qui plus tard seront accusées seulement par les grands plis

de sa robe.

La figure 632

représente une statue d’un travail très primitif, qui a été découverte, il y

a quelques années, à Athènes. On l’attribue à Eudœos, le plus ancien

sculpteur connu de l’école attique ; si cette attribution est exacte, nous

avons ici un ouvrage qui occuperait dans la sculpture grecque une place

analogue à celle des vierges de Cimabué dans la peinture italienne. La déesse

est assise sur un siège grossier. La tête et les bras ont disparu, ainsi que

la tête de Gorgone, dont la place est seulement indiquée par une grosse boule

qui fait saillie au milieu de la poitrine. Cette Gorgone était sur l’égide en

peau de chèvre qui forme une espèce de pèlerine, dont le bord garde encore la

marque des petits trous où étaient jadis attachés des serpents de métal. Les

cheveux forment de longues nattes, et la tunique, dont les plis ondulés

courent sur le corps, devait simuler un tissu bien fin, puisque les jambes

sont d’un travail uni comme si elles étaient représentées nues. Cette statue

est en marbre ; ce qui la rend extrêmement curieuse c’est qu’elle nous montre

la forme la plus anciennement connue de la déesse protectrice d’Athènes.

Notons tout d’abord la différence qui sépare cette figure de celles qui

représentent la même divinité dans des époques postérieures. D’abord elle est

assise, attitude que nous retrouvons bien rarement chez cette déesse

essentiellement guerrière ; ensuite son vêtement fin et transparent laisse

voir des formes, qui plus tard seront accusées seulement par les grands plis

de sa robe.

C’est donc

sous l’influence de deux génies différents et antagonistes que s’est

développé l’art grec. De ces deux éléments lequel. est le plus complètement

grec ? Il serait difficile de le dire. Cependant, si les savants ont voulu

chercher dans les débuts de l’art grec une origine asiatique, ce n’est pas

aux mâles conceptions du génie dorien qu’ils ont pu trouver des aïeux en

Asie. Si entre les vieilles idoles de l’école dédalienne et les statuettes

importées par la Phénicie on tient à trouver un rapport, il cessera absolument

dès que l’élément dorien aura donné sa formule, c’est-à-dire de la seconde

époque de l’art, celle qu’on a appelée éginétique, parce que les frontons du

temple d’Égine en montrent la formule la plus complète.

C’est donc

sous l’influence de deux génies différents et antagonistes que s’est

développé l’art grec. De ces deux éléments lequel. est le plus complètement

grec ? Il serait difficile de le dire. Cependant, si les savants ont voulu

chercher dans les débuts de l’art grec une origine asiatique, ce n’est pas