LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME III — LE TRAVAIL DANS L’ANTIQUITÉ

LE COMMERCE. — II. - LES COMMUNICATIONS

|

LES ROUTES. - LES AUBERGES. - LA NAVIGATION. LES ROUTES. — Les caravanes qui se rendaient en Égypte suivaient diverses routes, mais Memphis et Thèbes sont toujours les deux grands centres où elles devaient aboutir, car le commerce d’Alexandrie sous les Ptolémées était presque exclusivement maritime. Memphis, point central de la basse Égypte, communiquait avec la mer Roue par le fameux canal de Néchao. Une route très connue menait en Phénicie, où d’autres routes se dirigeant vers l’Arménie, le Caucase et la Babylonie, mettaient les marchands en rapport constant avec l’Inde et les contrées lointaines de l’Orient. Deux routes conduisaient de Thèbes en Éthiopie et à Méroé, l’une longeant le Nil et l’autre traversant le désert. Une autre route, dont Hérodote fait mention, conduisait à Carthage par l’oasis d’Ammon et la grande Syrte. Thèbes, dit Champollion, capitale religieuse et politique de l’Égypte, était aussi sa ville commerciale la plus riche et la plus fréquentée. Elle était un point central entre la Méditerranée, la mer Rouge et l’Éthiopie, et, par cette position, l’entrepôt nécessaire de tous les arrivages de ces diverses contrées. C’est dans cette cité toute royale, le centre du commerce de l’Orient, que toutes espèces de richesses, dit Homère, se trouvaient entassées, et les caravanes qui s’y rendaient la mettaient en relation tout à la fois avec les contrées voisines du Niger et avec la puissante Carthage. Hérodote donne des détails circonstanciés sur la route commerciale de Thèbes à Carthage, et l’antiquité des échanges commerciaux porte à croire à l’antiquité de cette grande voie africaine. De la capitale de l’Égypte, elle se dirigeait, au nord-ouest, vers l’oasis d’Ammon et vers la grande Syrte par Augela, d’où une autre route conduisait par le sud-ouest dans le pays des Garamantes ; c’est par là que les caravanes parties de Thèbes pouvaient rencontrer celles des Nasamons et des Lotophages. Une autre route, également indiquée par Hérodote, se dirigeait, de l’est à l’ouest, de Thèbes vers les colonnes d’Hercule et le cap Soloès, touchant ainsi à l’Océan ; et quelque opinion qu’on se fasse sur l’exacte direction de ces routes, on ne pourra que reconnaître la réalité de cette grande communication entre la vieille Thèbes et la vieille Carthage, la Carthage des Chananéens, qui fut contemporaine du successeur de Moïse, et qui recevait ainsi par la voie de terre les marchandises de l’Inde, de l’Arabie, de l’Égypte et de l’Afrique intérieure et méridionale. Ce grand mouvement des peuples fabricants ou commissionnaires tirait de son objet et de ses bénéfices une activité éminemment favorable aux bonnes rencontres du hasard. Deux autres routes commerciales conduisaient de Thèbes en Éthiopie et à Méroé ; l’une était établie sur les rives mêmes du Nil, et l’autre au travers du désert de la Nubie., Les voies dirigées vers le golfe Arabique n’étaient pas moins fréquentées ; il y en avait une qui partait d’Edfou ; une autre de Thèbes, se dirigeant vers Cosséir ; et dès que les Pharaons eurent des vaisseaux dans la mer Rouge, les communications les plus courtes durent s’établir entre les côtes de cette mer et la ville de Thèbes. Un ancien compagnon de voyage de Champollion, Cherubini, décrit ainsi, dans son livre sur la Nubie, la manière dont se faisait le commerce dans la haute Égypte et l’Ethiopie : Pour maintenir à jamais l’inviolabilité de l’Égypte et favoriser en même temps l’essor de l’industrie nationale et de la richesse publique, dont il importait de ne pas tarir les sources, la caste sacerdotale s’était posée comme l’intermédiaire nécessaire et inévitable du commerce. Dans ce but, elle s’était emparée, dès l’origine, de toutes les avenues de l’Égypte, en occupant exclusivement, par elle-même et par ses nombreux affiliés, certaines localités, séparées de la vallée du Nil par des espaces déserts, et où aucun contact n’était à redouter pour ses populations. Sur ces points isolés, mais toutefois assez voisins de l’Égypte, sortes de territoires neutres où il se mettait seul en rapport avec les commerçants des autres pays, le corps sacerdotal avait placé des comptoirs sous la protection de son ministère sacré, et à l’ombre des sanctuaires d’Ammon. Là, les transactions du négoce étaient revêtues de formalités particulières et, presque mystiques, qui conservaient à la caste la dignité de son saint caractère et prêtaient une certaine solennité à l’intervention de la religion dans les spéculations mercantiles. L’habileté sacerdotale tirait un certain parti du mystère et de l’isolement même où ces opérations s’accomplissaient, et la tradition rapporte que pour mieux exploiter les peuplades superstitieuses qui fréquentaient ces lieux écartés, elle y faisait entendre la voix imposante des oracles, qui devait singulièrement ajouter à son monopole. On ne sait pas au juste quel était le système de construction adopté pour les routes qui sillonnaient l’Égypte et l’Asie antérieurement à la conquête d’Alexandre. Chez les Grecs, les routes étaient quelquefois pavées avec des dalles oblongues ou polygonales. Une des voies antiques qui aboutissaient aux portes de Messène et, dans plusieurs endroits de la Grèce, des fragments de routes, dont les pierres portent encore la trace du sillon creusé par la roue des chariots, montrent que les Grecs attachaient à la construction des routes une grande importance. Toutefois ces restes se rapportent plutôt à l’époque de la domination romaine, et les Romains, pour tout ce qui touche aux grandes voies de communication, étaient très supérieurs aux Grecs. Les Romains étaient un peuple éminemment centralisateur, et l’établissement des routes relevait de la politique autant que de l’architecture. Le massif des

voies romaines se composait de plusieurs couches. La première, appelée statumen, était composée de moellons plats ; la

seconde, appelée rudus, était formée

de cailloux mêlés avec du mortier ; la troisième, appelée nucleus ou noyau,

était un mélange de chaux, de briques, de craie, etc. ; et la quatrième,

appelée summum dorsum, était faite de

grandes pierres plates taillées en polygones irréguliers et enfoncées dans le

noyau. La largeur de la voie comprenait trois parties : celle du milieu, ou

la chaussée, était bombée pour faciliter l’écoulement des eaux. Sur les

parties latérales étaient des trottoirs plus élevés que la chaussé, et

couverts de cailloux ou pavés avec des dalles. Au surplus, la perfection du

chemin, comme construction, était en rapport avec son importance comme voie

de communication, et elles ne présentent pas toutes le même caractère. On dit

que les Carthaginois ont fait les premiers des routes pavées. La plus célèbre

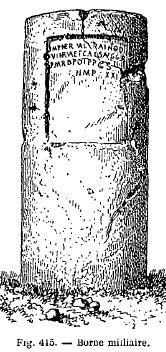

des routes romaines, la voie Appienne, a été construite par le De mille en mille pas s’élevaient, sur les routes romaines, dès bornes milliaires, destinées à indiquer la distance. Elles étaient plus élevées que les nôtres et formaient des colonnes ou d’autres petits monuments, sur lesquels on trouvait des inscriptions donnant, outre la distance, le nom de l’empereur qui avait construit ou réparé la voie. On a retrouvé de ces bornes dans toutes les parties du monde romain : celle que reproduit la figure 415 a été découverte dans le département du Calvados. Le mille, mesure itinéraire des Romains, valait mille pas de 5 pieds chacun, ou 1.480 mètres et une fraction : dix milles représentaient 14.815 mètres. Le stade, mesure itinéraire des Grecs, valait 600 pieds grecs ou 400 coudées, c’est-à-dire 185 mètres. Il représentait la huitième partie du mille romain. Il s’agit ici du stade olympique de 600 au degré, qui était le plus employé. Mais il y avait des stades de différentes longueurs, ce qui jette parfois une certaine confusion dans les mesures qui nous sont laissées par les auteurs anciens. Dans l’antiquité, comme de nos jours, les routes étaient incessamment parcourues par des voitures et des chariots, dont la forme s’adaptait à l’emploi qu’on voulait en faire.

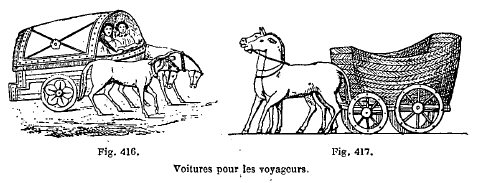

Un char en bronze, conservé au musée du Vatican, nous montre comment était fait le timon d’une voiture. Il était attaché à une barre transversale au moyen d’une courroie ou d’une cheville et on le relevait de manière que son extrémité se trouvât en l’air quand les chevaux étaient dételés. Au reste, tous tes chars n’étaient pas pareils et on voit par les monuments qu’il y en avait d’espèces très différentes. Pour une petite course, les Romains allaient dans des litières garnies de coussins sur lesquels on pouvait s’étendre. Il y en avait d’ouvertes et d’autres qu’on fermait à l’aide de rideaux de cuir ou de lin. Le nombre des porteurs variait de deux à huit. Pour les voyages plus longs on avait des chariots attelés de chevaux ou de mules. Une peinture d’un tombeau étrusque montre un char à deux roues recouvert d’une tente demi-circulaire (fig. 416). Les voitures de ce genre ont dû être employées pendant toute l’antiquité pour le transport des voyageurs. La voiture d’osier représentée sur la figure 417 devait servir pour le même usage ; cependant, comme elle est tirée des bas-reliefs qui décorent la colonne de Marc-Aurèle, on doit présumer qu’on l’employait également pour le service de l’armée. Nous avons déjà montré dans ce volume (fig. 88 à 94) les différentes formes de chariots dont se servaient les cultivateurs. Un marbre funéraire du musée de Baden nous fait voir un chariot d’une autre espèce (fig. 418). Il est couvert de planches et a l’apparence d’un coffre. Les voitures de ce genre servaient à faire voyager des marchandises précieuses que le transport aurait pu détériorer. Le chariot représenté sur la figure 419 ressemble à nos grands tonneaux de vendange, et on l’utilisait probablement pour le transport des liquides.

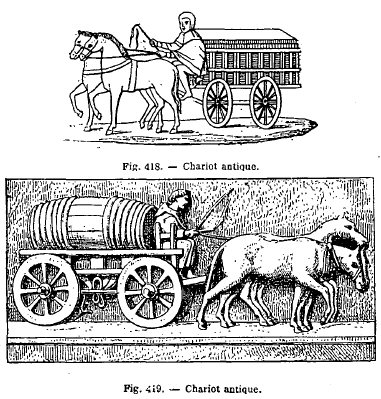

Pour se guider dans ces routes et dans les chemins de traverse qui venaient y aboutir, les voyageurs ou les conducteurs de voitures avaient des itinéraires écrits et des itinéraires figurés. L’itinéraire écrit était une sorte de tableau indiquant le nom des villes et des stations par lesquelles on devait passer pour aller d’un point à un autre, avec la distance comprise entre chaque localité intermédiaire. Les itinéraires figurés étaient des espèces de cartes géographiques montrant le tracé des routes, avec l’indication des villes qu’elles traversent. Le seul de ces itinéraires que l’on connaisse est celui qui est désigné sous le nom de carte de Peutinger. La forme des lettres annonce le XIIIe siècle, et la carte elle-même, qui est sur plusieurs grandes feuilles de parchemin, paraît avoir été copiée par un moine sur une carte antique aujourd’hui perdue. Ce monument n’en est pas moins extrêmement précieux. Lorsqu’on examine la carte de Peutinger, dit M. A. de Caumont, dans l’Abécédaire archéologique, on est choqué par le désordre apparent et la confusion qu’elle semble offrir dans toutes ses parties ; les pays n’y sont point placés suivant leur position géographique, leurs limites respectives et leur grandeur réelle. On les a rangés arbitrairement les uns à la suite des autres ; de l’est à l’ouest, sans avoir égard à leur figure ni à leurs latitudes et longitudes, déterminées par d’autres géographes. Dans la partie de l’empire qui correspond à la Gaule, tous lès fleuves qui coulent du midi au nord sont indiqués comme se dirigeant d’orient en occident. On a suivi la même marche dans la position relative des villes, et celles qui occupent la partie septentrionale se trouvent à l’ouest ou à l’ouest-nord-ouest des villes de la partie méridionale. Le Rhin, par exemple, dont le cours naturel est du sud au nord dans une grande étendue de pays, est figuré sur la carte comme coulant de l’est à l’ouest, et l’embouchure de ce fleuve, qui se trouve assez loin de celle de la Seine, est marquée tout près d’elle. Gesoriacum (Boulogne) est indiqué précisément à l’ouest de Ratumagus (Rouen) ; Coriallum (Cherbourg), à la même latitude que Subdinum (le Mans). On peut juger de cette disposition singulière par le fragment que voici, et qui représente la France occidentale (fig. 420). On voit comment, par suite de ce système, la côte de la presqu’île de Bretagne a été rapprochée de la Saintonge, et le golfe d’Aquitaine, représenté par une espèce de détroit qu’on serait tenté de prendre pour l’embouchure d’une grande rivière.

Ce n’est point par ignorance qu’on a procédé de la sorte, et la longueur exorbitante de la carte, comparée à sa hauteur, prouve bien que cette disposition a été calculée. On ne s’est point proposé de faire une carte géographique correcte ; on a voulu seulement représenter les grandes routes de l’empire. Aussi la carte ne mentionne-t-elle absolument que les villes placées sur ces routes, et, une multitude de cités importantes ont-elles été omises parce qu’elles ne se trouvaient pas dans cette condition, au lieu que des localités de peu d’importance ont été marquées. Si l’on avait proportionné la hauteur du tableau à sa longueur, il eût été d’une incommodité manifeste, outre qu’il serait resté entre les routes un grand nombre de vides inutiles. L’auteur a donc pensé qu’il fallait se borner à l’espace nécessaire pour figurer les grands chemins, abstraction faite de l’étendue et de la forme des pays qu’ils parcourent ; et, prenant l’empire dans sa plus grande longueur, de l’est à l’ouest, il lui a fait subir du nord au sud cette sorte de compression, d’écrasement, qui rend si singulière à nos yeux la carte de Peutinger. LES AUBERGES. — Les auberges sont le fruit d’une civilisation assez avancée et on en chercherait vainement la trace dans les sociétés primitives. Aussi l’hospitalité tient toujours une très grande place chez les peuples qui ne sont pas encore tout à fait constitués. C’est un devoir d’admettre à son foyer non seulement le suppliant, mais encore le simple voyageur, et comme ce devoir implique la réciprocité, il est toujours observé avec beaucoup d’empressement. En effet, le voyageur qui a été reçu dans une maison se considère comme le débiteur de l’hôte qui l’a accueilli. Il acquittera certainement cette dette, et si un membre quelconque de la famille de cet hôte vient un jour dans le pays qu’habite ce voyageur, il sera reçu à son tour dans la maison et prendra sa place au foyer. C’est de là qu’est venu l’usage des tessères. On appelait tessère hospitalière une petite plaque d’os ou de bois sur laquelle on inscrivait son nom avec le nom de l’hôte chez qui on avait été reçu. En se quittant on cassait en deux la tessère, dont les morceaux servaient ensuite à constater l’identité. C’est ainsi qu’un jeune homme pouvait, sans autre recommandation, se présenter dans une maison, en disant : Votre grand-père a reçu l’hospitalité chez le mien, et il était dès lors le bienvenu. Ces usages se ressentent encore des mœurs patriarcales, mais quand, par suite de l’extension du commerce, les voyages furent devenus beaucoup plus fréquents, il fallut bien trouver un moyen de loger les gens qui se transportaient en grand nombre d’une ville à une autre pour leurs affaires. C’est alors que se sont établies les auberges où, moyennant une rétribution, chaque voyageur pouvait trouver un gîte dans le pays qu’il traversait. Dans les plaines sablonneuses de l’Afrique et de l’Asie, où le commerce se faisait surtout par caravanes, on campait sous la tente, comme on le fait encore aujourd’hui. Mais dans les contrées populeuses et sillonnées de routes, des auberges s’élevèrent à l’entrée des villes et dans tous les carrefours où les grands chemins se croisent. Ce qui est sûr, c’est que du temps d’Aristophane, un voyage dans l’intérieur de la Grèce n’était pas une chose bien compliquée. Dans les Grenouilles, quand Bacchus veut aller aux enfers, il va trouver Hercule pour lui demander quelques renseignements sur le voyage qu’il doit entreprendre. Quant au motif qui m’amène ici, dit-il, c’est pour apprendre de toi, en cas de besoin, les hôtes qui te reçurent à la descente aux enfers ; indique-moi aussi les ports, les boulangeries, les maisons de débauche, les stations, les hôtelleries, les fontaines, les routes, les villes, les logements, les cabarets où il y a le moins de punaises.

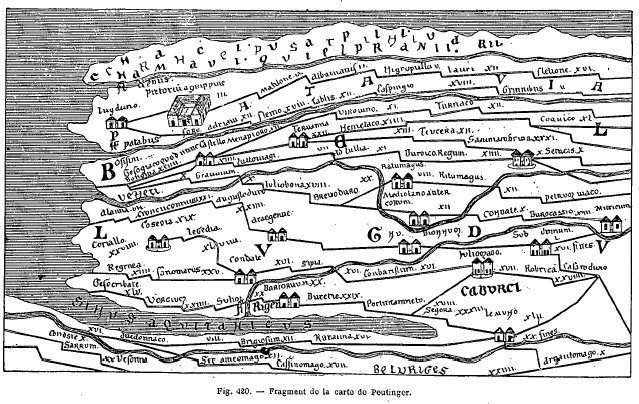

Parmi les plus curieuses peintures de Pompéi, il faut citer celle qui a été découverte en 1832 dans la maison dite des Cinq squelettes, qui paraît avoir été une auberge, ou tout au moins un cabaret. Elle représente une salle d’auberge : quatre buveurs sont autour d’une table au milieu de laquelle est un bol contenant le liquide (fg. 421). Ils se servent de cornets en guise de verres. Deux des buveurs ont la tête couverte de capuchons à la manière des cabans de pêcheurs. Sur les murs de la salle où était cette peinture on a trouvé les comptes du marchand de vin et les écots des consommateurs.

Outre les auberges et les cabarets, il y avait dans toutes les villes des cuisines publiques, dont l’usage répondait à nos gargotes. On en a retrouvé une à Pompéi le comptoir, construit en maçonnerie, est percé de trois trous destinés probablement à contenir de l’huile, des olives et de la saumure de poisson, qui était un mets fort recherché du peuple. On la faisait avec du poisson mariné dans le sel. Un fourneau était scellé dans le comptoir (fig. 422). Dès les temps les plus anciens de la Grèce, il a été d’usage d’employer l’eau chaude comme boisson en la mêlant au vin et au miel. Hippocrate avait dit que l’eau qui avait bouilli devient par cela même plus saine, en sorte que les boissons chaudes étaient considérées comme très hygiéniques en même temps qu’on les trouvait très agréables. Le même usage se retrouve en Italie, et les thermopolia, genre d’établissements qui répondaient à peu près à nos cafés modernes, étaient tellement nombreux, qu’à Pompéi, il n’est presque pas de rues où on n’en trouve. A Rome, l’empereur Caligula s’avisa un jour de faire fermer les établissements où se vendaient les boissons chaudes, parce qu’ils ne s’étaient point fermés temporairement en signe de deuil, comme tous les autres lieux de plaisir, lors de la mort de Drusilla ; mais la puissance souveraine de l’empereur échoua contre la toute-puissance des mœurs.

Sous l’empire romain, où tout était régularisé, les auberges établies le long des routes étaient soumises à une espèce de contrôle de la police et le voyageur qui s’y arrêtait pour quelque temps était tenu à certaines formalités, qui devaient répondre à peu près à notre passeport moderne. Les voleurs se trouvaient ainsi astreints à une surveillance qui les gênait quelquefois, comme on le voit dans la scène suivante de Pétrone, où des voleurs viennent d’entrer dans une auberge : Nous décousions la robe, pour en tirer notre or, quand nous entendîmes quelqu’un demander à notre hôte quels étaient les gens qui venaient d’entrer chez lui. Cette question ne me plut guère ; à peine son auteur fut-il sorti, que je courus m’informer de l’objet de sa visite. — C’est, me répondit notre hôte, un huissier du préteur ; sa charge consiste à inscrire sur les registres publics les noms des étrangers ; il vient d’en voir entrer deux chez moi, dont il n’a pas encore pris les noms, et c’est pourquoi il venait s’informer du lieu de leur naissance et de leur profession. Il est bon d’observer que si les marchands ou les petites gens en voyage trouvaient aisément des gîtes pour se reposer ou se rafraîchir, rien ne prouve que l’antiquité ait eu l’analogue des somptueux hôtels où les gens opulents descendent aujourd’hui. Il est présumable, au contraire, que, dans la classe riche, ceux qui voyageaient préféraient descendre chez quelque personnage de la ville, pour qui ils s’étaient munis de recommandations avant de partir. Les voyageurs de distinction ne descendaient jamais dans les auberges. A Rome, les fonctionnaires et les personnages chargés d’une mission du gouvernement trouvaient tout le long des chemins des établissements spéciaux pour les recevoir. C’est ce qu’on a appelé la course publique. L’origine de la course publique, dit M. Desenne dans l’Union postale, est incertaine. L’opinion qu’Auguste en est le fondateur repose uniquement sur un passage de Suétone ainsi conçu : Il disposa sur les routes stratégiques, à de courtes distances, d’abord des jeunes gens, puis des voitures, afin d’avoir des nouvelles plus promptes des provinces et de pouvoir aussi interroger les courriers qui lui étaient dépêchés d’un lieu quelconque quand les circonstances l’exigeaient. Si une hypothèse était permise à ce sujet, nous dirions que la course publique existait avant Auguste, attendu qu’il résulte du passage précité qu’Auguste voulait surtout avoir des nouvelles plus promptes, mais qu’elle existait sous le nom d’angaries, mot qui était connu depuis quatre cents ans et qu’on a continué à employer sous les successeurs d’Auguste, pour désigner des moyens de transport et des réquisitions ou corvées de toute sorte. Les courriers de la république étaient donc obligés de se procurer par voie de réquisition les chevaux nécessaires pour en changer, ou de voyager avec leurs propres chevaux à petites journées. Auguste aurait simplement régularisé cet état de choses en créant des stations dans lesquelles les provinces étaient tenues d’entretenir des chevaux pour son service ; ce qui valait mieux que d’en réquisitionner sur les routes. Par la force des choses, le gouvernement impérial fut amené à donner une grande extension à cette institution. Les maisons de poste se transformèrent en hôtelleries où logeaient les fonctionnaires en mission, les ambassadeurs et les empereurs eux-mêmes, et où l’on ne manquait de rien de ce qui constitue la commodité du voyage. On y annexa des magasins d’effets d’habillement et de vivres et la course publique devint le grand moyen de transport par terre du gouvernement. On entretenait vingt chevaux dans chaque station et quarante chevaux dans chaque maison de poste ; mais cette cavalerie était peu de chose comparativement au nombre de mules, de mulets, d’ânes et de bœufs qui servaient au transport des équipages, des bagages des armées, des deniers publics et de tout ce que le gouvernement romain faisait venir ou expédiait par la voie de terre. Tout était gratuit dans le service de la course publique, mais on n’était admis à en faire usage que sur une autorisation appelée « lettre d’évection » qui décrivait minutieusement non seulement les moyens de transport, mais les fournitures auxquelles le voyageur avait droit. Un commentateur de Marculfe a donné une formule de ce qu’un ambassadeur pouvait demander pour lui et sa suite. On y trouve mentionnés, indépendamment des chevaux d’attelage et de surcroît : le pain, le vin, la bière, le lard, la viande fraîche, les porcs, les cochons de lait, les moutons, les agneaux, les oies, les faisans, les poulets, les veufs, l’huile, la saumure, le miel, le vinaigre, le cumin, les noix, le girofle, l’ail, la cannelle, le mastic en grains, les dattes, les pistaches, les amandes, le fromage, le sel, les herbes potagères, les légumes, le bois, les chariots, les fagots, le foin et l’avoine. Les troupes en marche recevaient dans les mansions les vivres dont elles devaient s’approvisionner pour plusieurs jours. Le service de la course publique était placé sous la haute direction du préfet du prétoire et, dans les provinces, sous les administrateurs des transports. Le maître de poste d’un relais était appelé manceps. On désignait d’une manière générale sous le nom de stator tout agent d’une station. LA NAVIGATION. — Les premières routes ouvertes au commerce ont été les fleuves ou les cours d’eau navigables, mais il est impossible de préciser l’époque où a commencé la navigation. Elle est certainement contemporaine des sociétés les plus primitives : en voyant un tronc d’arbre flotter à la surface de l’eau, on a dû promptement avoir l’idée de le creuser pour en faire un canot, ou d’en assembler plusieurs pour en faire un radeau.

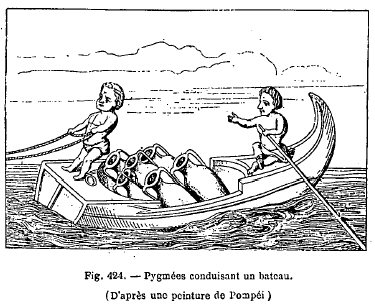

Voici des barques de rivières représentées sur des peintures de Pompéi. Les personnages qui les conduisent sont de fabuleux pygmées, mais la forme du bateau n’en est pas moins très visible. Ici (fig. 424) deux nautoniers difformes et à grosses têtes, comme on représente habituellement lés pygmées, conduisent une nacelle peinte en rouge. Ils portent à la ceinture une petite draperie verte : l’un rame, l’autre se raidit en tirant un filet, ou en halant quelque cordage qui tient probablement à la rive. Le bateau est chargé de vases de terre à deux anses, qui ont la forme d’amphores.

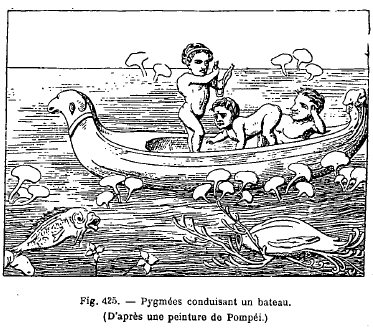

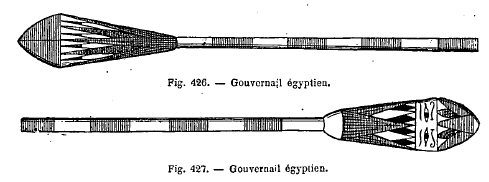

Une autre barque également peinte en rouge et montée par trois pygmées (fig. 425) traverse un marais couvert de plantes aquatiques, où nagent des poissons de forme bizarre. Bien que les personnages qui montent ces barques soient fabuleux, et que la composition elle-même soit d’un caractère purement grotesque, la représentation que nous avons ici montre probablement un type extrêmement ancien, et qui a dû se reproduire à peu près partout avec quelques variantes. Toutefois ces canots sont, en somme, assez courts pour leur largeur, et si cette conformation offrait des conditions d’équilibre que devaient nécessairement rechercher des hommes peu expérimentés dans la navigation, elle avait aussi l’inconvénient d’une grande lenteur dans la marche. le besoin de la rapidité a dû nécessairement suggérer de bonne heure l’idée d’une forme plus élancée, et les petits bateaux en papyrus dont nous avons donné la représentation tome I, figures 76 à 78, répondaient à ce besoin. Le Nil, dans l’antiquité, était le fleuve qui avait la navigation la plus active, et nous avons expliqué déjà quel était le genre de barques qui le sillonnaient en tous sens. Nous rappellerons toutefois que le gouvernail de ces barques se composait de deux avirons, dont nos figures 426 et 427 reproduisent la forme habituelle. L’ornementation est tirée de la plante de lotus qu’on retrouve dans toutes les constructions grandes et petites qui bordent le Nil. Nous avons reproduit également (tome I, fig. 131 et 133) des barques assyriennes ; nous n’avons donc pas à y revenir ici.

Il n’y a pas à s’occuper de la navigation fluviale des Grecs, qui n’avaient guère de cours d’eau capables de porter des bateaux.

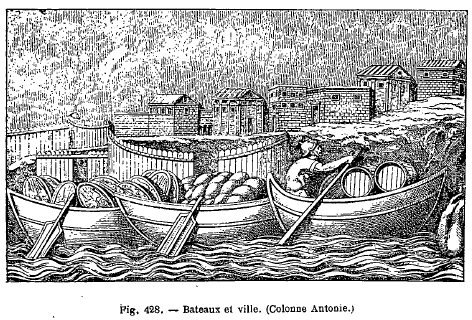

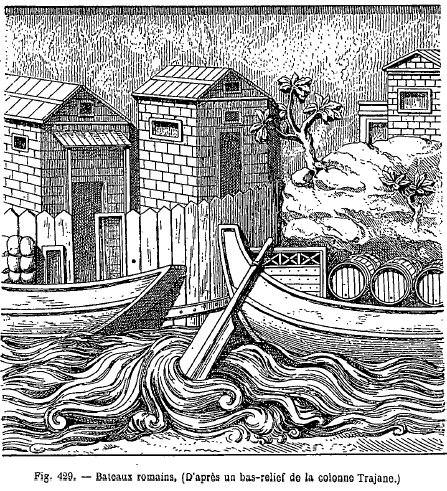

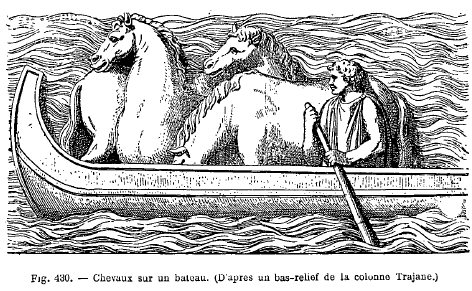

Les bas-reliefs qui décorent la colonne Antonine et la colonne Trajane montrent plusieurs bateaux romains. Ceux qu’on voit sur la figure 428 sont des canots de très petites dimensions qu’un seul rameur suffisait à faire manœuvrer. La figure 429 montre des bateaux sur l’un desquels la disposition de l’aviron est très visible, et dans la figure 430, sur laquelle on voit transporter des chevaux, les bateaux sont un peu plus grands et de forme différente ; mais aucun monument ne nous autorise à penser qu’il y ait eu dans l’antiquité des bateaux analogues par la forme et la dimension à ceux que l’on emploie aujourd’hui pour la navigation des fleuves.

La navigation fluviale a dit nécessairement précéder la navigation maritime et celle-ci se bornait primitivement à aller d’un port à un autre eu suivant la côte. A l’aide de la rame ou de la voile, les petites embarcations peuvent aisément remonter un fleuve, suivre une côte, ou traverser un archipel en s’arrêtant aux différentes îles qui le composent. Mais c’est seulement depuis l’invention des navires pontés que l’on a pu s’aventurer en mer dans des mages un peu longs. Les Phéniciens ont été les plus anciens navigateurs. Les documents sont malheureusement trop rares pour que l’on connaisse exactement la forme de leurs navires. Le sol découpé de la Grèce, les sinuosités profondes qui creusent partout des golfes ou font surgir des promontoires, les îles qui hérissent la mer et offrent des abris et des refuges contre la tempête, tout semble s’être réuni pour faire des Grecs un peuple de navigateurs. C’est pourtant sous un aspect pastoral que nous apparaît la population primitive de la Grèce, dont presque toutes les îles et une grande partie des côtes avaient reçu, à une époque inconnue, des colonies phéniciennes. Les Phéniciens étaient déjà navigateurs à une époque où la population grecque se composait exclusivement de chasseurs et de bergers.

Les anciens, qui ne connaissaient pas la boussole, pouvaient difficilement entreprendre de bien grandes navigations, et la plupart du temps ils évitaient de s’éloigner des côtes. Ils réglaient leur marche d’après le soleil dans le jour et d’après les étoiles dans la nuit, en sorte que par les mauvais temps ils n’avaient plus de moyens de se guider et couraient souvent de très grands dangers. Les récits étranges qui se rattachent à l’expédition des Argonautes et les difficultés sans nombre qu’éprouve Ulysse lorsqu’il veut revenir dans sa patrie expriment très bien les angoisses et l’inexpérience des premiers navigateurs. Toutefois ces récits se rattachent toujours à l’âge héroïque, et la navigation a fait par la suite de très grands progrès, puisque, sous la période macédonienne et romaine, les navires traversaient en tous sens la Méditerranée et allaient même trafiquer jusque dans les Indes. La navigation chez les Grecs a son origine dans la piraterie plus encore que dans les besoins du négoce. Tout concourt à le prouver et Thucydide l’affirme très nettement. Anciennement, dit cet historien, les Grecs et ceux des barbares qui habitaient les côtes ou occupaient des îles, lorsqu’ils eurent commencé à se fréquenter par mer, se livrèrent à la piraterie. Des hommes puissants les conduisirent, tant pour leur profit personnel que pour procurer de la nourriture aux faibles. Ils attaquaient des villes non fortifiées et habitées par bourgades, les pillaient et se procuraient ainsi la majeure partie de leur subsistance ; .car, à cette époque, la piraterie n’était pas déshonorante : au contraire, elle était regardée comme rapportant quelque gloire. Cette assertion est prouvée encore aujourd’hui par quelques habitants du continent, qui s’enorgueillissent de la piraterie exercée d’une bonne manière, et par les anciens poètes qui, dans tous les passages où ils questionnent les nouveaux débarqués, leur demandent indistinctement s’ils sont pirates : la piraterie n’était ni désavouable pour ceux qu’on interrogeait, ni reprochable pour ceux intéressés à s’en enquérir.

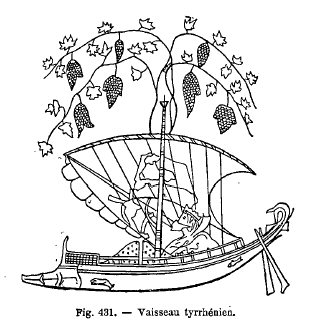

Il est difficile de se faire une idée exacte de ce qu’étaient ces petits navires pontés par des pirates : on voit pourtant, au fond d’une coupe antique, une peinture représentant le vaisseau tyrrhénien qui enleva Bacchus, et la forme de ce vaisseau (fig. 431) peut laisser supposer une certaine rapidité dans sa marche. Malheureusement la voilure et les agrès se comprennent difficilement, à cause du miracle qui s’accomplit en ce moment : les cordages se transforment en branches de vignes pendant que les matelots, changés en dauphins, viennent de plonger sous les flots.

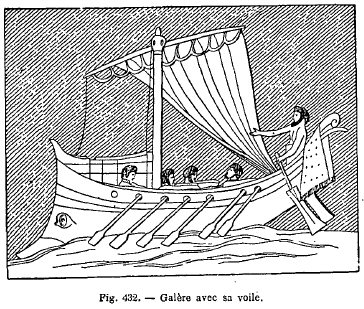

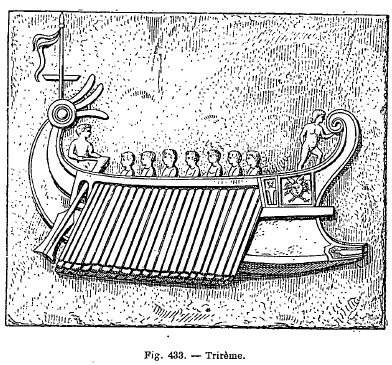

Les principales parties d’un vaisseau étaient la proue, ou l’avant, la poupe, ou l’arrière ; et le milieu, ou la carène. Le capitaine ou le pilote se tenait toujours à la poupe, comme on le voit sur la figure 432. La voile paraît avoir été employée concurremment avec la rame dès une haute antiquité, puisqu’elle apparaît déjà dans l’expédition des Argonautes. Mais parmi les vaisseaux, on distinguait toujours ceux qui n’avaient qu’un seul rang de rameurs de chaque côté et ceux qui en avaient plusieurs. Les rangées de rameurs n’étaient pas placées perpendiculairement les unes sur les autres, mais les rames étaient alternées de manière à ne point s’embarrasser. Le timon était une barre transversale fixée à angle droit au manche du gouvernail dans sa partie supérieure. Cette disposition est parfaitement visible dans la trirème représentée dans la figure 433.

Dans les navires de très petite dimension le pilote manœuvrait en tenant un timon dans chaque main ; mais si le vaisseau était plus grand ou si la mer était mauvaise, on employait deux timoniers. La manœuvre consistait à lever ou abaisser la barre que le pilote tenait à la main, en même temps que par un mouvement léger en dedans ou en dehors, on offrait à l’eau plus ou moins de résistance. La forme du navire est très bien caractérisée dans la figure ci-dessus, mais on n’y voit pas aussi clairement la manœuvre des rameurs, qui semblent en effet être placés sur un seul rang, tandis qu’il y a trois rangs de rames.

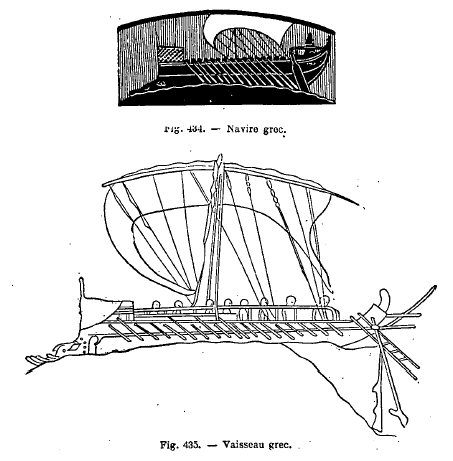

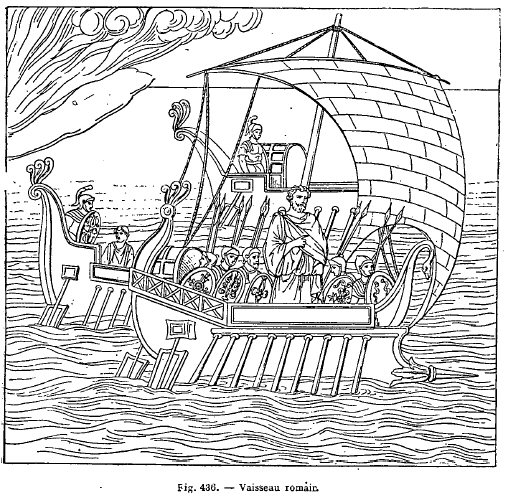

La voilure des navires était d’une simplicité remarquable, surtout à l’origine, et quand la navigation était encore dans un état tout à fait rudimentaire (fig. 434 et 435). Les vaisseaux n’avaient la plupart du temps qu’un mât : la grande voile était carrée et fixée par le haut à une vergue, comme le montre la figure 436, qui est tirée du Virgile du Vatican ; cette voile était reliée au navire par ses angles inférieurs, mais de telle façon qu’on pouvait toujours la tourner du côté du vent. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui les écoutes ; il y en avait deux, l’une à bâbord, l’autre à tribord.

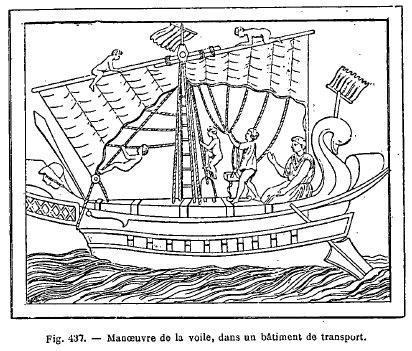

Quand le temps était mauvais, on abaissait la vergue et on carguait la voile ; s’il redevenait beau, on remontait. au contraire la vergue jusqu’en haut du mât et on abaissait la voile jusqu’au pont en lâchant les garcettes. Cette manœuvre est figurée sur un bas-relief funéraire découvert à Pompéi (fig. 437). On remarquera que le navire représenté sur cette figure était un bâtiment destiné à transporter des marchandises et n’était pas construit au point de vue d’une grande rapidité, comme les galères beaucoup plus longues et plus minces que nous avons vues sur les figures 434 et 435.

Nous avons dit que dans l’origine, les vaisseaux n’avaient

qu’un mât et que la voile était toujours de forme carrée. Ces usages se sont

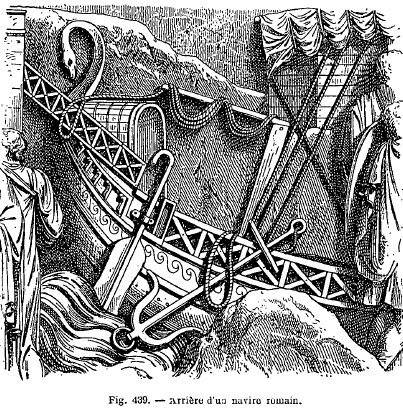

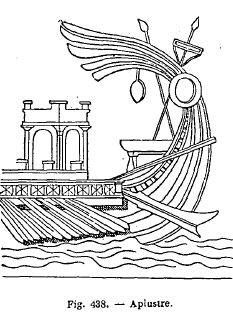

On nommait aplustre un ornement fait de planches de bois ressemblant un peu aux plumes qui composent les ailes d’un oiseau et qui se plaçait à la poupe du navire. On peut le voir sur là figure 438 où il est très complet. La petite tour qui est sur le pont de ce navire indique un bâtiment de guerre ou de plaisance, mais elle ne se trouverait pas sur des navires de commerce. L’ancre dont se servaient les anciens ne différait pas essentiellement de celles que nous employons aujourd’hui. La forme de l’ancre est très visible sur la figure 439, tirée des bas-reliefs qui décorent la colonne Trajane.

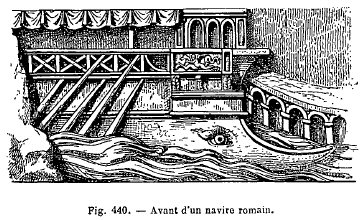

Les navires portaient un nom qui était généralement emprunté à l’image peinte ou sculptée sur l’avant du bâtiment. Ces insignes étaient souvent des animaux, et quelques auteurs se sont appuyés sur cet usage pour donner sur certaines fables mythologiques des explications qui -les réduiraient à de simples actes de piraterie. Ainsi l’enlèvement d’Europe par un taureau, celui de Ganymède par un aigle, indiqueraient que le navire sur lequel ils sont partis avait .pour insigne un taureau ou un aigle et portait par conséquent le nom de cet animal. Quelquefois, comme on le voit dans la figure 440, c’est un œil qui est figuré sur l’avant du navire. Mais quel que soit l’insigne du navire, c’est toujours à l’avant qu’il doit être placé.

Lucien donne d’un navire la description suivante : Quel vaisseau ! Le constructeur m’a dit qu’il a cent vingt coudées de long sur un peu plus de trente coudées de large, et que depuis le pont jusqu’à fond de cale et à la sentine où se trouve la plus grande profondeur, il a vingt-neuf coudées. Et puis, quel mât ! Quelle antenne il soutient ! Par quel câble a-t-il besoin d’être retenu ! Comme sa poupe s’arrondit par une courbe insensible, ornée d’un chénisque doré ! La proue, vis-à-vis, va en s’élevant avec symétrie, se prolonge en avant et porte sur les deux flancs la figure de la déesse Isis, qui a donné son nom au vaisseau. Le reste de ses ornements, les peintures, la flamme rouge du mât, les ancres, les cabestans, les tourniquets, les chambres voisines de la poupe, tout m’en parait admirable. Tout navire avait une divinité tutélaire sous la protection de laquelle il était placé et dont la mission était de protéger l’équipage pendant le mauvais temps. L’image de cette divinité se plaçait à l’arrière du navire, contrairement à l’insigne qui se mettait toujours à l’avant. On honorait cette divinité avec des rameaux verts dont on parait son image. C’est ainsi que nous lisons dans Pétrone : Après avoir reçu le serment des deux partis, Tryphème, tenant à la main un rameau d’olivier dont elle a dépouillé la divinité tutélaire du vaisseau, s’avance hardiment au milieu des combattants. Le même écrivain nous dit que cette divinité était habituellement une statuette, dont les ornements tentaient quelquefois la cupidité des voleurs. Dans une chambre voisine de la poupe, dit un personnage de Pétrone, était la statue de la déesse ; je m’y glisse. Une robe précieuse la couvrait et sa main portait un sistre d’argent ; j’enlève le sistre et la robe. De là passant dans la cabine du pilote, je fais un paquet des meilleures nippes, puis à l’aide d’un câble officieux, je m’élance hors du vaisseau. Apulée, dans ses Métamorphoses, décrit la cérémonie qui avait lieu à l’occasion de la consécration des navires. Au milieu de ces murmures et du tumulte des dévotions joyeuses, nous avancions insensiblement, et nous arrivâmes au bord de la mer. Quand les images des dieux y eurent été placées selon le rite ordinaire, le grand prêtre s’approcha d’un navire très artistement construit et bariolé tout à l’entour de merveilleuses peintures égyptiennes. Il le purifia le plus religieusement possible avec une torche allumée, avec un œuf, avec du soufre ; et par des prières solennelles, sa bouche sainte lui désigna un nom et l’offrit en dédicace à la déesse. Sur cet heureux navire flottait une voile blanche, où on lisait que c’était un vœu pour la prospérité de la nouvelle campagne maritime. Un instant après se dressa le mât, qui était un pin entier parfaitement arrondi, non moins brillant qu’élevé, et dont la hune était remarquablement belle ; à la poupe étincelait une oie en or au cou onduleux ; et la carène entière, faite en bois de citronnier du plus beau poli, faisait plaisir à voir. Bientôt tous les assistants, profanes aussi bien qu’initiés, apportèrent à l’envi des vases chargés d’aromates et autres offrandes pieuses. Ils firent, en outre, des libations sur les flots avec une sorte de bouillie au lait, jusqu’au moment où le vaisseau, rempli de présents innombrables et d’heureux objets de dévotion, eut été dégagé des câbles qui le retenaient à l’ancre, et qu’à la faveur d’un vent doux et propice, il se fut lancé en pleine mer. Lorsqu’il n’apparut plus au loin dans l’espace que comme un point imperceptible, les porteurs des objets sacrés se chargèrent de nouveau des emblèmes que chacun d’eux avait apportés, et ils reprirent avec joie dans le même cérémonial le chemin du temple.

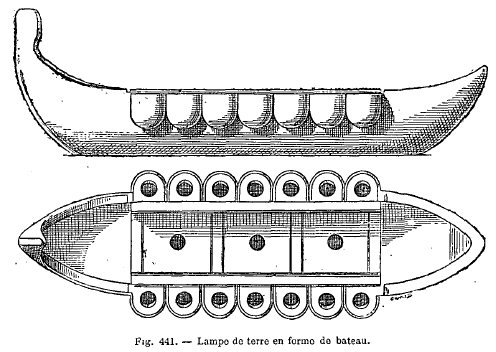

Lorsqu’une personne partait pour un voyage maritime qui devait avoir quelque durée, ses parents et ses amis venaient lui faire des souhaits de bonne navigation et lui remettaient de petits présents à titre de souvenir. Cet usage se trouve à Rome aussi bien qu’en Grèce. La figure 441 nous montre une lampe en forme de bateau, qui était probablement un présent de ce genre. L’endroit où se mettaient habituellement les rameurs est ici occupé par les petits trous dans lesquels on posait la mèche ; il y en a quatorze. Les cadeaux qu’on donnait aux voyageurs étaient naturellement de différentes sortes : mais on sait qu’ils consistaient souvent en lampes, et la forme de celle que nous reproduisons est trop caractéristique pour ne pas indiquer qu’il s’agit d’une navigation. Nous n’avons parlé jusqu’ici que des navires destinés au commerce. Il y avait aussi des bâtiments de plaisance et quelques-uns étaient même de très grande dimension. Athénée nous a laissé une curieuse description d’un navire, ou plutôt d’un palais naval que les Ptolémées avaient fait bâtir pour leur plaisir. Ptolémée Philopator, dit-il, fit construire un vaisseau pour aller sur le Nil. Il avait un demi stade de long et trente coudées dans sa plus grande largeur. Sa hauteur, y compris celle du pavillon, était à peu près de quarante coudées. Il n’avait ni la forme des vaisseaux longs ni celle des vaisseaux ronds, mais une forme singulière et propre au service que pouvait en permettre la profondeur du Nil. En effet, le fond en était plat et large ; mais le vaisseau bombait dans son corps. On en avait suffisamment élevé les plats-bords, surtout à la proue, mais de manière que le bordage eût une courbure saillante et rentrante, d’une forme agréable. Ce vaisseau avait deux proues et deux poupes, et l’on avait beaucoup élevé les accastillages d’avant et d’arrière, à cause de la houle qui est souvent très forte sur le Nil. Au centre du vaisseau étaient les salles à manger, les chambres à coucher et toutes les commodités possibles. Il régnait, le long des trois côtés du bordage, deux galeries l’une sur l’autre pour se promener. L’inférieure était construite en forme de péristyle ; la galerie supérieure était bordée d’une balustrade, interrompue par de petites portes. A l’entrée, du côté de la poupe, on avait élevé à la première galerie un avant-corps tout ouvert en face de la poupe. On pouvait en faire le tour. Il était orné de colonnes dans sa circonférence. Quant à la partie qui faisait face à la proue, on y avait d’abord élevé un propylée fait d’ivoire et des bois les plus précieux. Lorsqu’on l’avait passé, on voyait une espèce d’avant-scène couverte aussi par sa situation. Derrière, dans le milieu de la partie latérale, il y avait pareillement un avant-corps où l’on entrait par un vestibule à quatre portes. A droite et à gauche, il y avait des fenêtres pour la salubrité. La plus grande salle était jointe à ces compartiments. Elle était formée en périptère et assez étendue pour contenir vingt lits. La plus grande partie de ses matériaux étaient des pièces de cèdre et de cyprès. Vingt portes s’ouvraient dans son contour. On les avait ornées d’un placage de thuya, relevé par des ornements d’ivoire. Les têtes de clous qui en garnissaient les faces et les boucles de heurtoir étaient de cuivre doré au feu. Les fûts des colonnes du contour étaient de cyprès, surmontés d’un chapiteau corinthien en ivoire et ornés de dorures. Les architraves étaient d’or massif. On y avait adapté une frise éclatante, ornée de figures d’ivoire de plus d’une coudée ; la plate-forme qui couvrait la salle à manger était carrée et faite en bois de cyprès. Les ornements en étaient sculptés et recouverts d’or. A côté de cette salle était une chambre à coucher où il y avait sept lits. Le long de cette chambre régnait un corridor étroit, traversant le vaisseau dans sa largeur et séparant l’appartement des femmes. Il y avait dans cet appartement une salle à manger à neuf lits aussi richement ornée que la grande et une chambre à coucher à sept lits. Lorsqu’on avait monté l’escalier adossé à cette chambre à coucher, on trouvait une autre salle à cinq lits, et en face une autre salle à manger, faite en périptère, à cinq lits, et du travail le plus riche ; les colonnes étaient de pierre des Indes. Il y avait à côté de cette salle des chambres à coucher, dont l’appareil ne le cédait en rien à celui des précédentes. Lorsqu’on passait vers la proue on rencontrait, au premier étage, une salle bachique faite en périptère et à treize lits. On en avait fait la couverture d’une forme analogue au caractère de Bacchus. Du côté droit, on avait pratiqué une grotte, dont les couleurs étaient nuancées avec de vraies pierres précieuses relevées par des ornements d’or. On y voyait les bustes des personnes de la famille royale faits en marbre de Paros. Sur la plate-forme de la grande salle à manger, on avait pratiqué l’emplacement d’un belvédère qui s’élevait à volonté. On tendait, pour l’élever, des cercles sur des supports éloignés à certaine distance les uns des autres, et l’on étendait par-dessus une banne pourpre avec ses pendants : c’était lorsqu’on voulait se promener sur le Nil. |

consul Appius

Claudius, l’an de Rome 442.

consul Appius

Claudius, l’an de Rome 442.

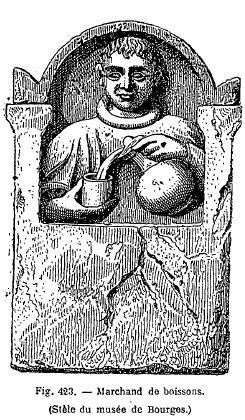

Une stèle du

musée de Bourges représente un homme tenant dans la main droite un vase avec

lequel il verse un liquide dans un gobelet placé dans l’autre main

Une stèle du

musée de Bourges représente un homme tenant dans la main droite un vase avec

lequel il verse un liquide dans un gobelet placé dans l’autre main

modifiés

avec le temps, et une peinture de Pompéi, qui représente Ariane abandonnée

par Thésée, dont le navire disparaît à l’horizon, nous montre un système bien

différent. En effet, nous avons ici deux voiles et elles sont de forme

triangulaire. Cette voile avait sa pointe en bas et sa base en haut fixée à

une vergue, de façon que toute la force du vent se concentrait sur le haut du

navire : on s’en servait surtout quand le vent était faible. On voit aussi

quelquefois, suspendue au mât de misaine, une petite voile de forme carrée ;

mais en général là voilure des navires est fort peu compliquée et montre que

la navigation était encore très élémentaire.

modifiés

avec le temps, et une peinture de Pompéi, qui représente Ariane abandonnée

par Thésée, dont le navire disparaît à l’horizon, nous montre un système bien

différent. En effet, nous avons ici deux voiles et elles sont de forme

triangulaire. Cette voile avait sa pointe en bas et sa base en haut fixée à

une vergue, de façon que toute la force du vent se concentrait sur le haut du

navire : on s’en servait surtout quand le vent était faible. On voit aussi

quelquefois, suspendue au mât de misaine, une petite voile de forme carrée ;

mais en général là voilure des navires est fort peu compliquée et montre que

la navigation était encore très élémentaire.