LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME III — LE TRAVAIL DANS L’ANTIQUITÉ

L’INDUSTRIE. — II. - LES TISSUS

|

LE FILAGE. - LE TISSAGE. - LA TOILE. - UNE MANUFACTURE DE TOILE. - LA LAINE. - TISSUS DIVERS. - LE BLANCHISSAGE. - LE DÉGRAISSAGE. - LA TEINTURE. - LA BRODERIE. - LA TAPISSERIE. LE FILAGE. — Dans l’antiquité, toutes les femmes filaient. En Égypte et en Asie, ce travail occupait un nombre immense de personnes, mais comme en Orient il a toujours été de bon ton de ne rien faire, les femmes opulentes regardaient filer les esclaves attachées à leur maison, sans prendre part à leurs travaux. Il n’en était pas de même en Grèce, où, dans-les plus grandes familles, les dames et les jeunes filles avaient à cœur de savoir faire elles-mêmes des vêtements qu’elles pussent offrir à leur époux ou à leur père. Cette différence dans les usages provoqua de la part d’Alexandre une assez singulière méprise que Quinte-Curce raconte ainsi : Alexandre laissa à Suses la famille de Darius, et comme il reçut de Macédoine force belles robes à la mode du pays, et quantité d’étoffes de pourpre, il commanda qu’on les donnât à Sisygambis avec les ouvriers qui les avaient faites ; car il honorait cette princesse comme sa mère et ne l’aimait pas moins tendrement que s’il eût été son fils. II lui fit aussi dire que si elle trouvait ces ouvrages à son goût, elle pouvait les faire apprendre à ses petites-filles pour se divertir et en faire des présents. Mais la reine trouva cette proposition injurieuse, parce qu’il n’y a rien que les dames de Perse aient plus à contrecœur ni qu’elles tiennent à plus grande opprobre que de travailler en laine. Ceux qui portèrent ces présents, ayant fait entendre au roi que Sisygambis n’était pas satisfaite, il se crut obligé de lui faire des excuses. Il revint vers elle et lui dit : Ma mère, cette robe que vous me voyez n’est pas seulement un présent de mes sœurs, c’est aussi un ouvrage de leurs mains. Par là vous pouvez juger que la coutume des Grecs m’a trompé. C’est pourquoi, je vous supplie, ne prenez point mon ignorance pour un outrage.

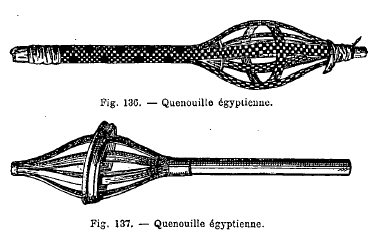

La quenouille et le fuseau, qui sont les instruments dont les femmes se servaient pour filer avant l’invention des machines, ont une origine extrêmement ancienne, ou plutôt on ne connaît pas leur origine, car on en trouve la représentation sur les monuments de l’époque pharaonique. La forme de ces instruments a peu varié, et il a fallu toute la puissance des inventions modernes pour faire cesser un genre de travail gui s’est accompli sans interruption pendant des milliers d’années. Dans bien des provinces, chaque femme fabrique encore le fil dont elle a besoin avec sa quenouille et son fuseau, mais on prévoit le temps où ces outils, si admirables dans leur simplicité, appartiendront au domaine de l’archéologie. La quenouille se compose d’un bâton de canne fendu en haut

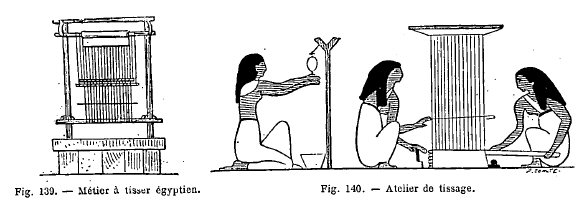

de manière qu’elle puisse s’ouvrir et form On maintenait la laine à l’aide d’un anneau qu’on voit figurer dans ces quenouilles, qui sont de fabrication égyptienne. Le fuseau est un petit bâton autour duquel le fil vient s’enrouler par un mouvement de rotation que la fileuse lui imprime. Quand la quenouille est chargée, la fileuse (fig. 138) tire avec la main gauche un certain nombre de fibres qu’elle fixe avec le fuseau. Ensuite elle fait tourner rapidement le fuseau entre le pouce et l’index, et le laisse pendre du côté gauche ; ce mouvement roule et tresse les fibres en un fil qui ne s’interrompt plus, parce qu’il est sans cesse renouvelé par de nouvelles fibres que la main détache de la quenouille à mesure que la tresse se forme. Quand le fil est assez long pour que le fuseau soit presque à terre, on le roule autour et on recommence jusqu’à ce que le fuseau soit entièrement couvert de fil et qu’on puisse le mettre en pelote. LE TISSAGE. — Le métier à tisser est aussi fort ancien, et la figure 139, qui reproduit une peinture égyptienne, montre la construction de ce métier, telle qu’elle a été pratiquée à peu près dans toute l’antiquité. Les métiers étaient généralement verticaux ; au sommet on voit un cylindre en bois autour duquel l’étoffe se roule au fur et à mesure qu’elle est fabriquée ; il relie l’un à l’autre Ies deux montants du métier. Au bas est la baguette qu’avant le tissage on fait passer alternativement en dessous et en dessus des fils de la chaîne pour séparer l’ensemble en deux parties ; au centré sont les lames qui tissent en sens inverse les deux parties de la chaîne, de manière à laisser passer la navette.

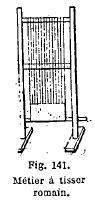

Un autre métier, d’une construction beaucoup plus

élémentaire que lé premier, est représenté sur un mo Les Romains se servaient quelquefois d’un métier qui n’est guère plus compliqué que celui que nous venons de voir en dernier lieu. Le métier de la magicienne Circé, dans les miniatures du Virgile du Vatican, est représenté sur la figure 141. Ce métier, dans lequel les fils de la chaîne sont simplement attachés à une barre placée dans la partie supérieure, est probablement celui dont se servaient les paysans, et qui est cité par Caton comme un des outils indispensables d’une ferme. LA TOILE. — Les lins de l’Espagne citérieure, dit Pline le Naturaliste, se distinguent par leur éclat, avantage qu’ils doivent aux eaux d’un torrent qui baigne Tarragone. Ils sont d’une finesse admirable. Naguère, les lins de Zélia, ville de Galice, sur l’Océan, ont passé d’Espagne en Italie. Ils sont excellents pour les toiles de chasse. Lé lin de Cumes, en Campanie, forme des filets très estimés pour les poissons et les oiseaux. On en fait aussi des toiles de chasse ; les toiles de Cumes enchaînent les efforts des sangliers et résistent même au tranchant du fer. J’en ai vu d’une telle finesse qu’elles passaient par un anneau avec tout leur appareil. Un seul homme portait de quoi entourer un bois. Ce n’est pas encore ce qu’il y avait de plus extraordinaire, car chaque fil était composé de cent cinquante brins. Julius Lupus, qui est mort préfet d’Égypte, possédait un filet de ce genre. Que ceux-là s’en étonnent qui ne savent pas que les Rhodiens montrent dans leur temple de Minerve une cuirasse d’Amasis, ancien roi d’Égypte, dont chaque fil est formé de trois cent soixante-cinq brins. Mucien nous a récemment attesté s’en être assuré par lui-même. Il ne reste plus que quelques parties de cette cuirasse, trop endommagée par les curieux. L’Italie distingue encore les lins de l’Abruzze ; mais ils ne servent que pour les foulons. Il n’en est pas de plus blancs et qui ressemblent davantage à la laine. Celui de Cahors est le plus renommé pour les matelas. Ces matelas, ainsi que les lits de bourre, sont une invention des Gaulois. En Italie, on couchait sur des paillasses, et l’usage a conservé jusqu’à ce jour le nom de stramentum, jonchée de paille. UNE MANUFACTURE DE TOILES. — Il est difficile de savoir à quelle époque a commencé la fabrication des tissus de lin, mais les Égyptiens étaient renommés pour leurs toiles et les produits de leurs manufactures s’exportaient chez les nations étrangères. Il s’en faisait d’ailleurs dans le pays même une très grande consommation, car, outre les besoins journaliers des habitants, les bandelettes de momies auraient suffi pour en absorber une quantité énorme.

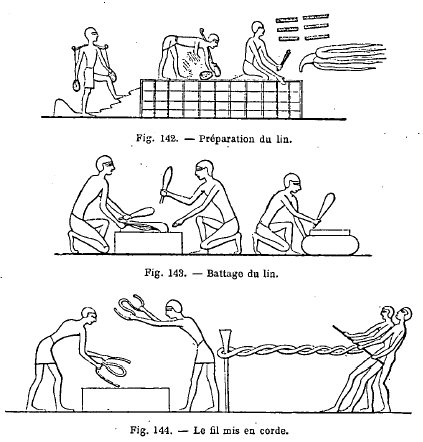

Les peintures de Beni-Hassan nous montrent la manière dont on préparait le lin dans l’ancienne Égypte. Nous voyons d’abord pour la préparation du travail un homme qui gravit les échelons qui conduisent à la fosse où le lin est trempé (fig. 142) ; il apporte de l’eau dans des pots de terre : Après cette première opération, on bat le lin avec des espèces de maillets (fig. 143), et après cela on le file et on tourne le fil en corde (fig. 144). Pline nous dit en effet : Avant que de tisser le lin, on le broie et on le réduit à la souplesse de la laine.

Après cela, deux hommes (fig. 145) montrent à. un client, ou à l’intendant de la manufacture, une pièce de toile qui vient d’être faite avec du lin filé. LA LAINE. — La laine la plus estimée, dit Pline le Naturaliste, est celle de la Pouille, puis celle qu’en Italie on nomme grecque et que partout ailleurs on appelle italique. Les toisons de Milet sont au troisième rang. La laine apulienne est courte, on la réserve exclusivement pour les habits qu’on nomme penula. Celle de Tarente et de Canusium est la plus parfaite. Laodicée, dans l’Asie, en produit de la même qualité. Nulle n’efface par sa blancheur celle des bords du Pô, et jusqu’ici la livre n’a jamais excédé le prix de cent sesterces (22 fr. 50). La tonte des brebis n’est pas d’un usage universel. Il est encore des pays où l’on arrache la laine. Les couleurs des toisons sont infiniment variées. Les noms même nous manquent pour les désigner. L’Espagne en produit de plusieurs sortes qu’on emploie dans leur état naturel. Pollentia, au pied des Alpes, est renommée pour ses toisons noires. On distingue les toisons rouges de l’Asie et de la Bétique ; les fauves de Canusium et les brunes de Tarente. Les laines qui conservent leur suint ont toutes des propriétés médicinales.

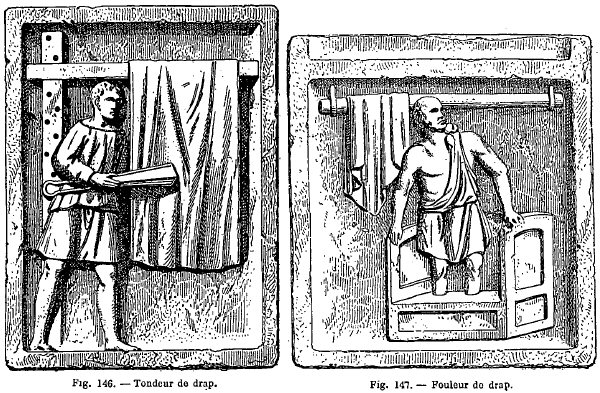

Deux bas-reliefs gallo-romains, du musée de Sens, ont trait à la fabrication des tissus. L’un (fig. 146) montre un ouvrier muni de ciseaux de grande dimension et occupé à tondre une pièce de drap ; l’autre représente le fouleur de drap piétinant dans une cuve de forme carrée (fig. 147). TISSUS DIVERS. — Nous avons, au musée égyptien du Louvre, plusieurs fragments d’étoffes et de vêtements trouvés dans les tombeaux. Une sorte de tunique teinte en rouge, dit M. de Rougé, et une autre teinte en jaune, sont des échantillons des belles teintures antiques. D’autres beaux fragments sont de nuance rouge ou orange ; toutes ces couleurs sont teintes sur laine. Les galons et les broderies présentent des rapprochements curieux avec ceux qui sont encore en usage dans l’Orient. Les étoffes transparentes, sorte de mousseline grossière, servaient aux premiers vêtements des hommes et des femmes, comme nous l’enseignent les peintures. Le lin est sans exception la matière de ces étoffes ainsi que des belles toiles de momies. On n’a retrouvé en Égypte aucun tissu de coton. Cette assertion si catégorique du savant égyptologue n’a pas toujours été admise, et plusieurs archéologues ont prétendu que le coton était connu des anciens Égyptiens, et n’était autre que le byssus des auteurs anciens. Quand Joseph explique les songes de Pharaon, il reçoit, outre l’anneau royal, une tunique de byssus. Les écrivains anciens ont, après Hérodote, parlé très diversement du byssus et on n’est pas d’accord sur la nature de cette substance. Les uns ne voient là qu’une espèce particulière de lin, tandis que d’autres y ont vu le produit d’un arbuste implanté de l’Inde. Hérodote parle en effet d’un arbre qui pousse en Inde et produit une espèce de laine, et Pline parle d’un arbre du même genre qui, de son temps, était cultivé en Égypte. Champollion-Figeac en conclut que le byssus n’est pas autre chose que le coton ; mais cette opinion, qui a été admise fort longtemps, est aujourd’hui abandonnée, et l’opinion des savants a donné raison à M. de Rougé. La laine des Égyptiens semble avoir toujours été filée à la main, et le fuseau est représenté dans plusieurs peintures montrant des manufactures ; ce sont toujours des femmes qu’on voit filer, mais les hommes sont aussi employés à la broche et au métier. Malgré les échantillons que possèdent nos musées, c’est surtout par l’inspection des momies et des peintures qui décorent les hypogées qu’on peut se rendre compte des dessins qui ornent fréquemment les tissus égyptiens. Les monuments de la Nubie, qui nous montrent en général des figures plus courtes et plus trapues que celles qu’on voit en Égypte, fournissent de nombreux documents sur les étoffes à dessins que les grands personnages portaient dans l’ancienne Éthiopie et dans l’Égypte méridionale. LE BLANCHISSAGE. — Nausicaa, la fille du roi des Phéaciens, lavait elle-même son linge, et il est probable que dans les temps héroïques les filles et les femmes des personnages les plus opulents se livraient à cette- besogne ; cela n’a du reste rien de bien surprenant, si l’on songe qu’à la même époque les fils de rois, comme Pâris, étaient de simples bergers. Dans toute l’antiquité, le linge se lavait dans la maison, et il ne paraît pas avoir existé d’établissement analogue à ceux de nos blanchisseries. Les personnes en voyage faisaient probablement laver leurs vêtements dans les maisons où elles descendaient. Malheureusement, ni Hérodote, ni Pausanias, ni aucun des auteurs anciens qui ont parlé de voyages, ne nous ont laissé de détails sur ce sujet.

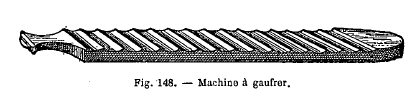

Un instrument trouvé dans un tombeau égyptien, et qui est au musée de Florence, rappelle par sa forme les machines à gaufrer des blanchisseuses (fig. 148). Le gaufrage implique le repassage, et cependant on n’a pas retrouvé d’outils qui aient pu être employés comme nos fers à repasser. Il est d’ailleurs notoire qu’en Grèce le linge était séché après avoir été tordu, mais qu’il n’était pas toujours repassé, car les petits plis produits par la torsion sont visibles sur plusieurs monuments. LE DÉGRAISSAGE. — Les foulons ou nettoyeurs d’étoffes formaient en Italie une corporation importante. Les anciens ne connaissaient aucun de nos procédés mécaniques pour la fabrication, et toutes les opérations du cardage, du dégraissage, du blanchissage, du foulage et de l’apprêt des draps se faisaient à bras d’homme. Les établissements de foulons étaient extrêmement nombreux, et celui qui a été retrouvé à Pompéi restera, malgré son état de dégradation, comme une des découvertes les plus intéressantes qu’on ait faites sur l’industrie des anciens. Il faut d’abord voir comment était disposé cet établissement.

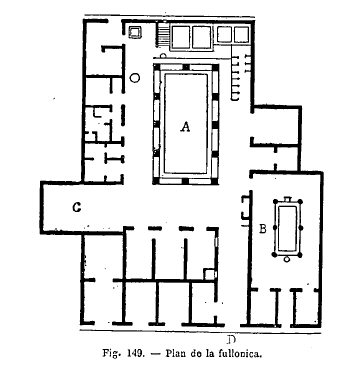

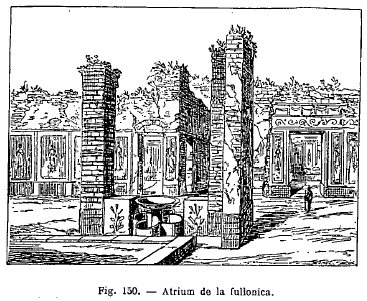

L’entrée de l’établissement est marquée en D sur le plan (fig. 149). Quand on a passé la porte, on laisse à gauche la loge du portier ; le bâtiment B, qui est à droite, paraît avoir été l’habitation particulière du maître de la maison. Contre le mur de ce corps de logis, on trouve un petit appentis dans lequel était probablement un surveillant. L’atrium A, dont nous donnons l’état actuel dans la figure 150, était décoré de peintures de tous les côtés. En C, nous trouvons une pièce assez vaste qui servait probablement à faire sécher les étoffes. Au fond de l’atrium sont des réservoirs pour laisser tremper les étoffes ; on trouve près de là une porte de sortie donnant sur une autre rue.

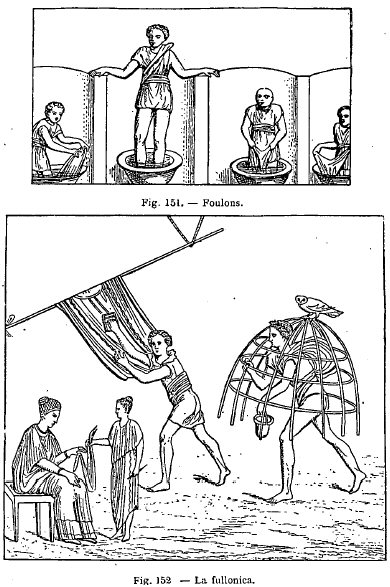

Le manufacturier qui possédait cet établissement a eu l’heureuse idée de le faire décorer de peintures qui retracent différentes scènes se rattachant au travail qu’on y exécutait. Dans la figure 151, nous voyons des ouvriers placés dans des espèces de niches situées près des réservoirs dont nous avons parlé. Dans chacune de ces niches était une cuve dans laquelle l’ouvrier a les jambes enfoncées. Il piétine sur les étoffes placées au fond de la cuve pour en enlever les saletés.

Une autre opération est représentée sur la figure 152. Ici un ouvrier est occupé à carder une étoffe blanche bordée d’une bandelette ronge qui serpente sur les bords. Derrière lui, un autre ouvrier porte un mannequin d’osier, destiné probablement à faire sécher les étoffes ou à les exposer à une vapeur de soufre. Dans le coin du tableau, une femme assise remet une pièce d’étoffe à une petite fille debout devant elle, et semble lui donner des instructions.

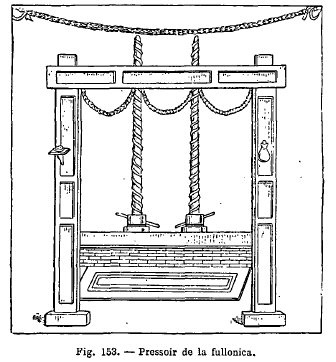

Le pressoir (fig. 153) diffère peu de ceux qu’on emploie encore aujourd’hui pour des usages analogues. Il est mis en mouvement par une vis serrant l’une contre l’autre deux planches entre lesquelles on mettait les pièces d’étoffes qui devaient être serrées et aplaties. LA TEINTURE. — La teinture des tissus a été pratiquée dès la plus haute antiquité. Elle était une source de richesse pour les villes phéniciennes. Tyr et Sidon, notamment, avaient des teintureries qui occupaient un très grand nombre d’ouvriers, et les produits de leurs établissements s’exportaient dans toutes les contrées que baigne la Méditerranée. Pline nous donne quelques renseignements sur la fabrication des teintures de pourpre : La meilleure pêche des pourpres, dit-il, se fait après le lever de la canicule, ou avant le printemps ; car lorsqu’elles ont rendu l’espèce de cire qu’elles contiennent, leur suc est trop fluide. C’est ce qu’on ignore dans les ateliers de teinture, bien que ce soit un point important. On ôte ensuite à la, pourpre la veine dont il a été question, et on y ajoute vingt onces pour chaque quintal. On laisse macérer cette liqueur pendant trois jours ; plus elle est nouvelle, plus elle a de force. Ensuite, on la fait bouillir dans des vases de plomb, jusqu’à ce que cent amphores soient réduites à cinquante livres (c’est-à-dire à un seizième environ) ; après quoi on la recuit dans un fourneau long,, à une chaleur modérée. Après avoir écumé les chairs qui tenaient aux veines, on procède à l’essai de la liqueur... A cet effet, on y trempe de la laine bien lavée ; la couleur qu’on cherche à obtenir est le rouge foncé. On laisse ensuite la laine s’imbiber pendant cinq heures... Le buccin ne s’emploie pas seul, car il se déteindrait ; mêlé avec la pourpre marine, il donne cette teinte sombre alliée au brillant de l’écarlate. En employant cinquante livres de laines, deux cents livres de buccin, cent dix livres de pourpre marine, on obtient une très belle couleur améthyste... La pourpre tyrienne la plus estimée est celle qui a la couleur du sang caillé et qui est noirâtre par réflexion. C’est pourquoi Homère appelle le sang purpurin. Un grand nombre de coquillages, qu’on trouve sur plusieurs côtes, fournissaient un suc appelé pourpre ; il y en avait de différentes couleurs. Le plus beau noir se faisait avec les coquilles de l’Atlantique ; le plus beau violet avec celles qu’on trouve sur les côtes d’Italie et de Sicile, mais les coquilles de la Phénicie donnaient le rouge ponceau le plus estimé, et les anciens en faisaient tant de cas que le nom de pourpre a été attaché inséparablement à cette couleur. Les étoffes teintes de Tyr, et surtout les tissus de laine, furent dans toute l’antiquité l’objet d’un commerce immense. Voici ce qu’en dit Aristote : Les pourpres naissent vers l’époque du printemps. Ces animaux se réunissent en groupes compacts, formant une sorte de ruche. Ils construisent cette ruche avec une matière muqueuse, où se développent leurs petits. Il y a plusieurs espèces de pourpres : les unes sont grandes, comme celles qu’on trouve autour du Sigeum et du Lectum, les autres petites comme celles qu’on pêche dans l’Euripe et aux environs de la Carie. Celles qui vivent dans les golfes sont grandes et rudes d’aspérités ; la plupart ont un pigmentum ou fleur noire, quelques-unes l’ont rouge et en petite quantité. Celles qui naissent près des côtes sont petites, mais presque toutes à fleur rouge. On les pêche dans la saison où elles construisent leurs ruches. On n’en prend point à l’époque de la canicule ; elles se cachent alors. Leur tissu est dense et a l’aspect d’une membrane blanche qu’on enlève. Quand on le presse, il teint et colore la main. Ce qui paraît être la fleur (pigmentum) s’y rattache comme une veine, le reste est de matière terreuse. Au moment où les pourpres font leurs ruches, leur fleur est de très mauvaise qualité. Les petites, on les brise avec leurs coquilles, car il n’est pas aisé de les en retirer ; quant aux grandes, on retire la coquille pour enlever la fleur. A cet effet, on sépare l’un de l’autre le cou et le pavot (c’est-à-dire la partie antérieure et la partie postérieure), car la fleur est située entre ces deux organes, au-dessus de ce qu’on appelle le ventre. On a soin de broyer les pourpres vivantes, car dès qu’elles meurent elles rejettent la fleur. C’est pourquoi ou las conserve dans des filets jusqu’à ce qu’on en ait pêché une assez grande quantité pour procéder à l’opération. Suivant Pollux, les Phéniciens pêchaient la pourpre en jetant à la mer de longues cordes auxquelles étaient attachés des paniers en forme de cloche et disposés par rangée. On y attirait l’animal au moyen d’un appât, et une fois qu’il y était entré, il n’en pouvait plus sortir. On faisait flotter les paniers au moyen de morceaux de liége. On a essayé, dit Pline le Naturaliste, de teindre le lin et de l’asservir, comme les étoffes, aux caprices de la mode. C’est ce qui a été vu pour la première fois dans la flotte d’Alexandre, naviguant sur l’Indus. Ses généraux et ses capitaines voulurent, dans un combat singulier, distinguer leurs vaisseaux par des signes différents, et les rivages s’étonnèrent en voyant ces voiles diversement colorées. Cléopâtre, suivant Antoine à Actium, vint et s’enfuit avec une voile de pourpre. Telle était la distinction du vaisseau amiral. Ensuite, ces voiles teintes furent employées dans les théâtres, seulement pour donner de l’ombre. Q. Catulus en fit le premier cet usage à la dédicace du Capitole. Le premier que l’on cite pour avoir couvert le théâtre de toiles fines est Lentulus Spinther, aux jeux Apollinaires. Après lui, le dictateur César couvrit le Forum entier, la rue Sacrée depuis sa maison, et la descente du Capitole jusqu’au temple ; ce qui parut plus magnifique encore que ses combats de gladiateurs. La veille des calendes d’août, Marcellus, fils d’Octavie, sœur d’Auguste, étant édile, sous le onzième consulat de son oncle, fit tendre des toiles sur le Forum ; ce n’était pas pour une célébration de fête, mais seulement pour la commodité des plaideurs. Combien les mœurs étaient changées depuis Caton le Censeur, qui aurait voulu que le Forum fût semé de coquilles de murex 1 De nos jours, des voiles couleur de ciel, parsemées d’étoiles, ont été tendues sur des câbles dans l’amphithéâtre de Néron. Celles qui ombragent nos cours, et qui garantissent la mousse des ardeurs du soleil, sont teintes en rouge. Néanmoins, la couleur blanche a toujours conservé la prééminence ; elle était en honneur dès la guerre de Troie. LES DESSINS DES TISSUS. — Outre les teintures unies, qui étaient applicables à une infinité de nuances diverses, les anciens ont fréquemment employé les tissus enrichis de dessins : Les monuments de l’Egypte et de la Nubie fournissent à cet égard des documents très nombreux ; les figures qui décorent les temples ou les hypogées sont vêtues avec des étoffes rayées, quadrillées, à losanges, semées de fleurs, etc. (fig. 154 et 155).

Malheureusement il n’existe aucun texte ancien pour commenter et expliquer les figures égyptiennes, en sorte que nous ne connaissons pas exactement le mode de fabrication de ces tissus. L’absence complète de plis peut indiquer une étoffe très forte, puisqu’elle se tient absolument droite ; mais elle pourrait aussi provenir de l’inexpérience des artistes, qui ne savaient peut-être pas rendre les plis en même temps que les dessins de l’étoffe. Des tissus du même genre, et également pourvus de dessins à grands ramages, apparaissent fréquemment sur les vases grecs, et ne sont pas davantage pourvus de plis ; au reste, nous sommes porté à croire que parmi les costumes représentés sur les vases, il y en a un grand nombre qui appartiennent à l’Orient, ou qui en sont au moins originaires. Pour les vêtements étoilés, rayés et à grands ramages, nous renverrons aux figures 355 et 356, qui ont paru dans le tome II. Les costumes grecs sont en général plus simples, et le dessin de l’étoffe consiste généralement en une simple bordure. Nous n’avons pas du reste à nous étendre ici sur le dessin des tissus dont nous avons déjà présenté un grand nombre de modèles dans notre chapitre sur le costume. LA BRODERIE. — C’est dans les monuments égyptiens qu’il faut chercher les plus anciens documents sur la broderie. Non seulement on voit des broderies sur les peintures, mais nos collections en renferment plusieurs qui sont encore existantes.

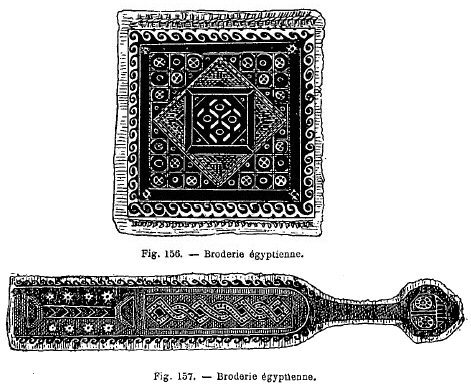

Pendant l’expédition d’Égypte, une tunique trouvée dans les tombeaux de Saqqaraha été apportée en France par le général Reynier ; elle a fait ensuite partie de la bibliothèque de l’Institut. Cette tunique d’un tissu très fin, parait avoir appartenu à un personnage de distinction. Elle est enrichie de broderies de diverses couleurs, qui ornent le col, les manches, et la partie inférieure du vêtement. Ces ornements sont reproduits sur les figures 156 et 457.

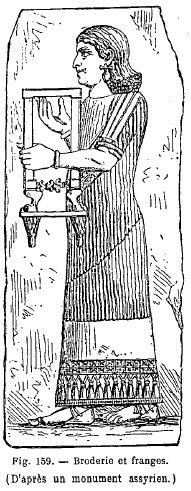

Les monuments assyriens nous montrent également des broderies à rosaces et à franges. Là figure 158, qui représente un roi d’Assyrie, en montre un exemple très intéressant. LA TAPISSERIE. — Depuis les temps les plus reculés, on a fabriqué en Orient des tapisseries qui se suspendaient le long des murailles pour décorer les appartements, ou bien qui s’accrochaient d’une colonne à l’autre, pour séparer une grande salle en plusieurs compartiments et faire l’office de nos cloisons légères. Les tapisseries se mettaient également devant l’ouverture des portes et pouvaient se relever en rideaux, comme nous l’avons montré tome II, fig. 652. L’usage des tapisseries s’est conservé pendant toute l’antiquité. Babylone, Ecbatane, Tyr et Sidon faisaient dans ce genre des ouvrages extrêmement renommés. Malheureusement il est souvent très difficile de voir, dans les quelques mots que nous ont laissés les auteurs anciens, s’il s’agit d’une véritable tapisserie, d’un tapis, ou même d’un tissu brodé.

Le premier tapis fut sans aucun doute une peau de bête encore revêtue de sa toison ; mais dès qu’on eut connaissance de la navette, on acquit très promptement le goût des tissus diversement colorés, et les tapis de pied, aussi bien que les tentures, doivent avoir été employés antérieurement peut-être aux véritables meubles. Nous voyons encore aujourd’hui des populations nomades, vivant sous la tente, et n’ayant aucune notion de l’architecture et du mobilier, posséder et fabriquer eux-mêmes des tapis et des tentures. L’Égypte, comme l’Inde, dit M. W. Chocqueel dans son Essai sur l’histoire des tapisseries et tapis, dut de bonne heure exceller dans la fabrication de ces utiles tissus de laine. Le goût de ces deux pays a des caractères de ressemblance ; il y a des dessins de galons et de broderies de l’Égypte ancienne qui ne diffèrent presque pas des dessins de l’Inde moderne. (La figure 159 nous montre une robe assyrienne avec un galon dans le bas.) Mais il ne semble pas qu’on ait trouvé dans les hypogées et dans les tombeaux d’étoffes analogues à nos tissus de tapis qui puissent nous donner une idée de ce qu’étaient ces tapis archaïques. Nous voyons toutefois que les Égyptiens d’il y a trois mille ans savaient déjà faire des peluches. Ils pouvaient donc faire des tapis veloutés. Le tapis d’Orient, dans sa plus haute antiquité, fut même peut-être une sorte de velours grossier formé par des mèches nouées une à une sur la chaîne ; ou du moins il dut y avoir des tapis veloutés dès les premiers temps de la fabrication. On voit dans Aristophane que les Grecs faisaient venir d’Ecbatane, en Médie, des draps d’hiver couverts de gros flocons. Sur les plateaux élevés de l’Asie, en Perse, par exemple, ces draps et ces tapis velus ont dû être nécessaires de tout temps, comme ils le sont encore aujourd’hui. Les anciennes tentures de l’Orient paraissent avoir surtout représenté des animaux réels ou fantastiques, des plantes, des fleurs ou des ornements de divers genres. On considère aujourd’hui les longues files d’animaux qu’on voit défiler sur les vases de style primitif comme des imitations du système de décoration employé dans les tentures. La fable de Minerve et d’Arachné, rapportée dans Ovide, semble faire allusion à une lutte industrielle qui aurait eu lieus entre les fabriques de la Grèce propre, personnifiée dans Minerve, et celles de l’Asie Mineure, personnifiées par Arachné. En tout cas, le poète donne à ce sujet une description extrêmement curieuse des grandes tapisseries à personnages : Les voilà l’une et l’autre, dit Ovide, qui préparent leurs ouvrages, disposent leurs toiles et les mettent sur le métier. Déjà la navette court avec une agilité incroyable, et à chaque fois qu’elle passe à travers des fils, elles ont soin de les resserrer avec cette espèce de peigne d’ivoire dont on se sert dans cette sorte d’ouvrage. Elles travaillent l’une et l’autre avec une adresse et une légèreté admirables, et l’envie qu’elles ont de se surpasser les empêche de ressentir la peine que leur donne une gênante application. L’union des plus belles couleurs formait sur leur toile un mélange si agréable des bruns et des clairs, et les nuances en étaient si délicates et si déliées, qu’on aurait pu les comparer à celles de l’arc-en-ciel. Imaginez-vous l’effet des rayons du soleil, lorsqu’ils sont réfléchis par les petites gouttes d’eau douce qui leur sont opposées ; on y voit à la vérité différentes couleurs, mais il n’est pas possible de discerner comment on passe d’une couleur à l’autre ; celles qui se touchent immédiatement paraissent être les mêmes ; cependant il y a une très grande différence entre la première et la dernière. Telle était la délicatesse de leurs ouvrages ; l’or y était mêlé avec la soie d’une manière tout à fait ingénieuse. Cependant, pour les rendre encore plus parfaits, elles y tracèrent chacune d’anciennes histoires. Minerve représenta dans le sien cette roche antique, qu’on voyait dans l’Aréopage, à Athènes, avec l’histoire du différend qu’elle eut avec Neptune, au sujet du nom qu’on devait donner à cette ville. On y voyait les douze grands dieux assis sur leurs trônes, avec cette majesté qui les accompagne, et Jupiter au milieu... En outre, elle traça en petit, mais pourtant d’une manière fort distincte, dans les quatre coins de son ouvrage, l’histoire de quatre sortes de combats... Minerve forma ensuite la bordure de son ouvrage de branches d’olivier entrelacées les unes dans les autres. Tel était le dessin de ce chef-d’œuvre, que la déesse avait voulu finir en y employant l’arbre qui lui était consacré. Arachné, de son côté, représenta sur la toile Europe séduite par Jupiter sous la figure d’un taureau. L’ouvrage était si fini, que vous auriez cru y voir en effet un véritable taureau et une vraie mer dans laquelle il nageait. Arachné représente aussi Astérie dans les serres d’un aigle vainqueur, Léda reposant sous les ailes d’un cygne, Jupiter caché sous la forme d’un satyre pour approcher d’Antiope, ou sous celle d’Amphitryon pour séduire Alcmène. Elle le peint changé en pluie d’or pour tromper Danaé, en feu pour gagner la fille d’Asopus, en berger pour triompher de Mnémosyne, en serpent pour ravir Proserpine. Elle montre également Neptune prenant la forme d’un bélier quand il est près de Bisaltis et d’un cheval quand il est près de Cérès. Toutes les maîtresses des dieux étaient peintes si au naturel, que à leur habillement et à l’air de leur visage il était aisé de les reconnaître aussi bien que le pays où elles avaient pris naissance. Dans le même ouvrage on voyait encore Apollon approchant de la fille de Macarée sous la forme d’un berger, et Bacchus se changeant en grappe de raisin pour plaire à Érigone. Des feuilles de lierre, entrelacées les unes dans les autres avec beaucoup d’art, formaient la bordure de cette belle tapisserie. |

er une sorte de corbeille dans

laquelle on plaçait la laine ou le lin qu’on voulait filer

er une sorte de corbeille dans

laquelle on plaçait la laine ou le lin qu’on voulait filer

nument de Beni-Hassan ;

on y voit des femmes occupées au tissage

nument de Beni-Hassan ;

on y voit des femmes occupées au tissage

Les

procédés divers de la fabrication ne sont décrits nulle part, en sorte qu’on en

est réduit, pour ce fait, aux conjectures.

Les

procédés divers de la fabrication ne sont décrits nulle part, en sorte qu’on en

est réduit, pour ce fait, aux conjectures.