LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME III — LE TRAVAIL DANS L’ANTIQUITÉ

L’INDUSTRIE. — I. - INDUSTRIES ALIMENTAIRES

|

LA BOULANGERIE. - LA PÂTISSERIE. - LES BOUCHERS. - LES PRÉPARATEURS DES VOLAILLES. - LA PRÉPARATION DU POISSON. - LES CUISINIERS. - LA FOIRE AUX CUISINIERS. - LES APPROVISIONNEMENTS. - LES USTENSILES DE CUISINE. LA BOULANGERIE. — On se rappelle avoir vu, à l’exposition universelle de 1867, dans le temple égyptien, des statues de femmes représentées dans l’action de pétrir du pain. Ces statues, qui remontent à la plus haute antiquité, provenaient du musée de Boulaq, au Caire (fig. 96).

On rencontre encore aujourd’hui, dit M. Mariette, à Éléphantine et en Nubie, des femmes qui, la tête ornée de la même coiffure, prennent la même pose et se servent des mêmes ustensiles pour accomplir la même opération. Ici tout est funéraire ; les serviteurs du défunt préparent les pains qu’ils vont déposer dans le tombeau. C’est en effet dans les nécropoles de l’ancienne Égypte que ces statues ont été découvertes.

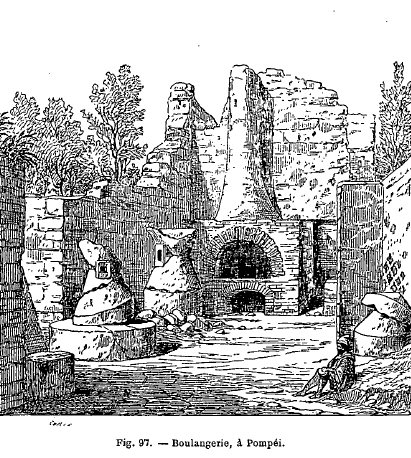

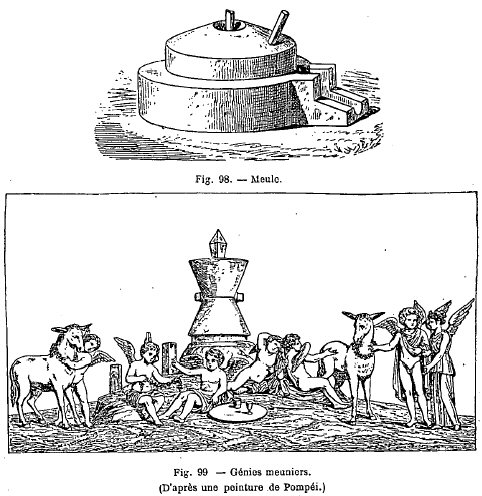

On sait peu de chose sur la manière de confectionner le pain chez les Grecs, et avant la période macédonienne la boulangerie ne constituait point une industrie spéciale, car elle se rattachait à la cuisine où l’on faisait indistinctement tous les aliments. Il n’y a point eu de boulangers à Rome jusqu’à la guerre de Persée, dit Pline le Naturaliste, c’est-à-dire pendant plus dg cinq cent quatre-vingts ans depuis sa fondation. Chacun faisait son pain ; c’était l’ouvrage des femmes, comme ce l’est encore aujourd’hui chez la plupart des nations. Il est prouvé, par le témoignage d’Ateius Capiton, que les riches alors faisaient faire leur pain par les cuisiniers, et qu’on n’appelait boulangers (pistores) que ceux qui pilaient (pisebant) le blé. On n’avait point encore de cuisiniers parmi ses esclaves ; on les louait au marché. Les Gaulois ont inventé le crible de crin de cheval ; les Espagnols, les tamis et les bluteaux de fil de lin ; les Égyptiens, ceux de papyrus et de jonc. La figure 97 représente une boulangerie découverte à Pompéi, car à cette époque il y en avait dans toutes les villes. On y voit très distinctement le four, au-dessus duquel s’élève le tuyau pour laisser échapper la fumée. Sur le devant sont des meules destinées à moudre le grain. Cette forme de meule est celle qu’on rencontre le plus communément. Sa construction est beaucoup plus visible sur la figure 99, que nous allons examiner, mais on en voit quelquefois d’une autre espèce (fig. 98).

Le moulin ordinaire se composait de- deux compartiments, comme le montre la figure 99, qui représente des génies meuniers, d’après une peinture de Pompéi. Les deux ânes placés de chaque côté du tableau montrent que cet animal était employé par les anciens pour tourner les moulins, usage qui est d’ailleurs confirmé par de nombreux passages des écrivains. L’un des petits génies est en train d’atteler l’âne qu’il va mener à son travail, tandis que les autres se reposent autour d’un disque sur lequel sont deux verres de vin.

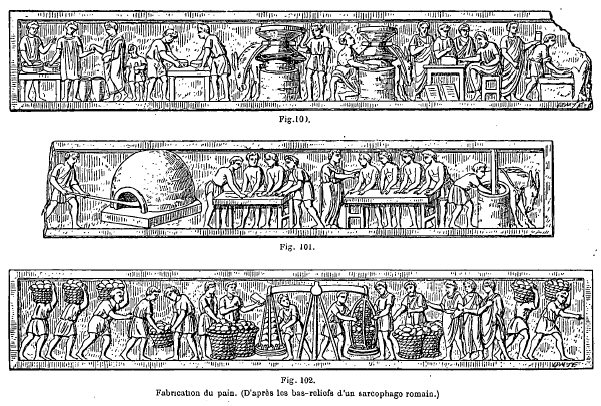

L’atelier qui renfermait le four et les moulins s’appelait pistrinum ; le tombeau du boulanger Eurysacès, découvert à Rome en 1838, montre plusieurs scènes relatives à la fabrication du pain et comprenant à la fois la profession de meunier et celle de boulanger. Au centre de la figure 100, on voit deux moulins avec l’âne qui les fait tourner. A gauche, des ouvriers préparent les grains ou la farine dans des vases, et à droite, un homme assis devant une table et entouré de clients semble établir des comptes. Ensuite (fig. 101) des garçons boulangers, dont la poitrine et les bras sont nus, sont occupés à la pâte, et un ouvrier placé à gauche s’occupe de la cuisson. Enfin (fig. 102) les pains sont apportés dans des paniers, pesés sur une balance et livrés aux clients.

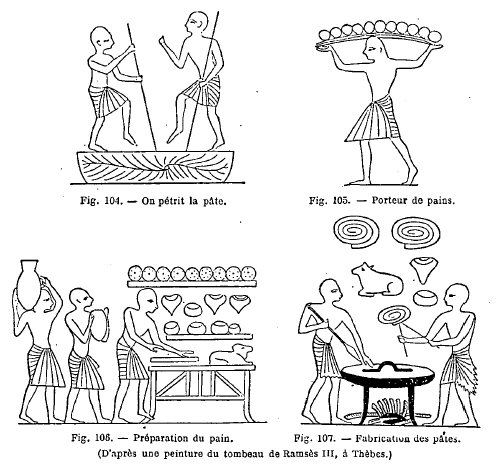

LA PÂTISSERIE. — Il n’est pas démontré, en Égypte particulièrement, que la boulangerie et la pâtisserie aient constitué des étals exercés par une catégorie particulière d’artisans. En général, tout ce qui touche à l’alimentation se faisait dans la famille, et, la seule chose qui distinguât les classes riches, c’est qu’elles avaient un nombreux personnel de domestiques attachés à ce service. Le pain et les gâteaux étaient simplement une branche de ce service, dont les détails sont exprimés d’une manière fort explicite dans les peintures qui décorent la tombe de Ramsès III, à Thèbes. On voit d’abord deux hommes qui pétrissent la pâte avec leurs pieds (fig. 104). Ils ont un bâton à la main et semblent danser en piétinant un énorme morceau de pâte. La figure 105 nous montre un porteur de pain qui apporte ses pâtes préparées à un boulanger ou pâtissier placé devant une table et occupé à donner à ses gâteaux la forme qu’ils doivent avoir (fig. 106). La plupart de ceux qu’on voit faits sont ronds et aplatis et ressemblent à des espèces de galettes. Mais il y en avait de plusieurs espèces ; ainsi, à côté de gâteaux déjà confectionnés, on voit un pâtissier faisant un pain mêlé de graines ou de grains de raisin, que le peintre a indiqués en faisant des petits points noirs sur le gâteau.

Pline dit que les pâtissiers employaient le cumin des prés pour mettre sur leurs gâteaux. On faisait aussi des gâteaux dans lesquels il entrait des fruits et d’autres ingrédients mêlés à la pâte. Les gâteaux avaient différentes formes, suivant la fantaisie du pâtissier ; on en voit qui ont la forme d’un cœur, d’autres celle d’un bœuf couché. On voit aussi fabriquer une espèce de macaroni ; deux ouvriers s’occupent de cette confection. L’un remue la pâte avec une grande cuillère pointue, l’autre semble la manier avec deux petits bâtons (fig. 107). Un peu plus loin on voit préparer le four, déposer les gâteaux, etc.

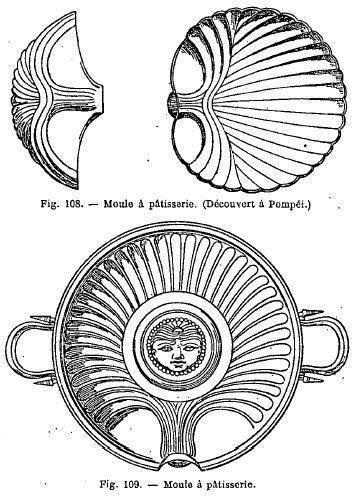

On a retrouvé à Pompéi plusieurs moules à pâtisserie. Ils sont tous en bronze et travaillés avec une certaine élégance. La plupart du temps ils présentent la forme d’une coquille, comme le montre la figure 108. Il y en a un pourtant qui est pourvu de deux anses et décoré au milieu par une tête humaine. C’est d’ailleurs le seul parmi les moules à pâtisserie découverts jusqu’à ce jour qui présente ce genre de décoration ; nous le reproduisons figure 109. On employait généralement des hommes pour faire la cuisine, mais les femmes s’occupaient du dessert et de la pâtisserie. Nous lisons dans une comédie perdue de Ménandre le passage suivant cité par Athénée : Ma fille, que veux-tu ? sans doute que tu es venue ici pour le service ? — Oui certes ; c’est nous qui faisons toutes les pièces des desserts ; nous avons passé la nuit et il nous reste encore beaucoup de choses à faire. LES BOUCHERS. — Tout le monde connaît au Louvre la jolie statuette connue sous le nom d’écorcheur rustique. Elle représente un homme déjà âgé et couvert d’une peau de bête comme on dit que les Scythes en portaient ; il est occupé à écorcher un chevreuil suspendu à un tronc d’arbre par les pattes de derrière (fig. 110).

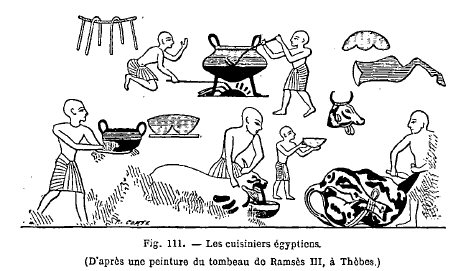

Martial, dans une épigramme contre un de ses détracteurs, s’écrie, après avoir critiqué son adversaire : Que je meure s’il n’y a pas plus de finesse et d’instinct dans la pécore dont un boucher sanglant traîne de rue en rue les intestins pendants, les pieds allongés et le vieux poumon putréfié, l’effroi de tous les nez ! Un énorme chien accompagnait ces marchands de viande qui portaient des tripes pendantes après un grand cerceau au-dessus de leurs têtes. Les héros d’Homère mangent [presque toujours la viande rôtie ou grillée, mais les Égyptiens mangeaient aussi volontiers de la viande bouillie que de la viande rôtie ; aussi nous voyons l’importance. que prend la marmite dans une cuisine égyptienne. Pour chauffer l’eau et faire bouillir la viande on se servait ordinairement de fagots de bois, mais le charbon était préféré pour la viande rôtie. On avait l’habitude de faire cuire la viande aussitôt que l’animal était tué ; cet usage tenait sans doute de la difficulté qu’on avait pour garder la viande dans un climat aussi chaud que l’Égypte. C’est ainsi que Joseph donne l’ordre de tuer les bêtes et de préparer les viandes pour le repas qu’il veut donner le jour même à ses frères ; en Égypte le principal repas se faisait à midi. La figure 111 nous fait assister à la préparation des viandes dans une cuisine égyptienne. Dans le coin, un homme est en train de dépecer un bœuf dont il a soigneusement lié les jambes auparavant, selon l’usage égyptien. Les bouchers, en effet, avaient l’habitude d’attacher les pieds de l’animal et de l’étendre à terre avant de le frapper ; on recueillait ensuite le sang dans des vases.

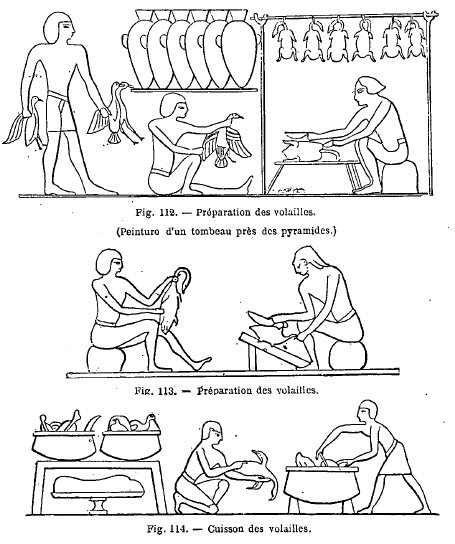

Aussitôt que l’animal était dépecé, les cuisiniers (on remarquera que les femmes ne sont jamais employées à la cuisine) se livrent à des occupations différentes, suivant leurs attributions. Mais il ne semble pas qu’il y ait eu des bouchers spéciaux pour apprêter les viandes, et l’animal était apporté tout entier à la cuisine. Nous voyons aussi qu’on recueillait le sang de l’animal pour l’utiliser, sans doute en en faisant des sauces ; un ouvrier se livre à cette occupation. Un autre place la viande dans le chaudron qu’il va mettre sur le feu ; voici maintenant le chaudron sur le feu qu’un homme attise, tandis qu’un autre semble écumer la marmite, ou du moins remuer la viande qui est dedans avec un instrument qu’il tient à la main. LES PRÉPARATEURS DES VOLAILLES. — Les Egyptiens étaient grands amateurs de volailles, et les oies du Nil, notamment, étaient un mets extrêmement recherché. La décoration d’une tombe près des pyramides nous montre tous les détails de la préparation et de la cuisson des volailles. La figure 112 nous offre trois personnages ; l’un est debout’ et apporte les volatiles qu’il a prises dans la basse-cour ; le second, assis par terre, s’occupe de plumer l’animal, que le troisième est en train de vider et d’apprêter. Cette figure nous montre des oies déplumées accrochées par le cou à une longue perche posée sur deux espèces de fourches : ces oies, que nous voyons ainsi rangées, ne sont pas destinées à être mangées sur-le-champ ; on en fera des conserves et elles seront alors empotées dans des vases qui sont disposés à la file et posés sur une planche à côté des oies suspendues.

La préparation des volailles est représentée sur la figure 113. Un homme est en train de plumer la bête, et un autre, qui tient un couteau, est probablement occupé à vider une autre volaille qui est posée sur une planche inclinée.

La cuisson des volailles fait le sujet de la figure 114. Un homme prépare une oie, tandis que le cuisinier en introduit une autre dans un chaudron ; près d’eux est une table sur laquelle sont placés deux chaudrons qui sont déjà remplis. Enfin, sur la figure 115, nous voyons deux cuisiniers, dont l’un fait rôtir une oie embrochée. LA PRÉPARATION DU POISSON. — Le poisson qui venait d’être pris était aussitôt remis aux mains des porteurs qui devaient l’aller vendre à la ville. Les petits poissons étaient généralement enfermés dans un panier qu’on portait suspendu à une perche, comme nous le voyons sur la figure 116.

Ainsi on aurait fabriqué un vase tout exprès pour ce monstrueux poisson. D’après Brongniart, ce vase ne pouvait avoir moins de six à sept pieds de diamètre.

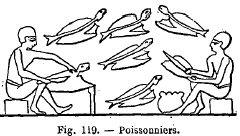

L’Égypte était très abondamment pourvue de poissons d’eau douce. Les poissons de mer remontaient même quelquefois les différentes branches du Delta. Mais les poissons de mer trouvaient rarement place sur les tables égyptiennes, parce qu’ils étaient réputés impurs. Il se faisait en revanche une grande consommation de poissons du Nil. La figure 119 nous montre des poissonniers à leur travail. LES CUISINIERS. — Les cuisiniers égyptiens étaient fort estimés dans l’antiquité. Athénée rapporte à leur sujet l’histoire suivante : Les Égyptiens marchant armés contre Ochus, roi de Perse, furent vaincus et le roi d’Égypte fait prisonnier. Ochus, le traitant avec humanité, l’invita à souper ; le roi d’Égypte se mit à rire des somptueux apprêts, trouvant que le roi de Perse vivait mesquinement. Prince, lui dit-il, si vous voulez savoir comment doivent se traiter des rois vraiment heureux, permettez aux cuisiniers que j’avais ci-devant de vous préparer un souper égyptien. Ochus l’ayant permis, le repas fut préparé. Ochus, quoique très satisfait, ne put s’empêcher de lui dire : Que le ciel te confonde, méchant que tu es toi qui as abandonné de pareils soupers pour nous enlever nos repas, si médiocres à tes yeux.

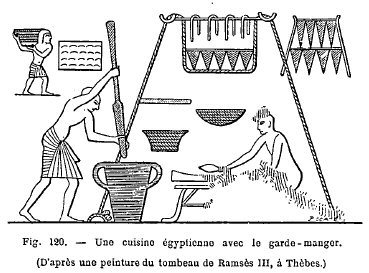

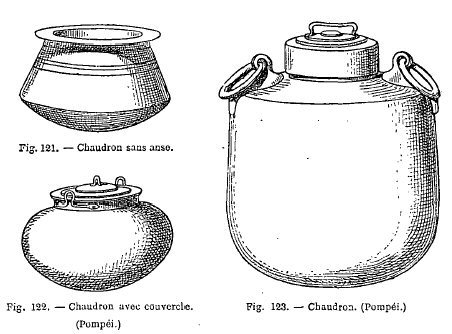

La figure 120, tirée du tombeau de Ramsès III, à Thèbes, montre les préparatifs d’un repas. On voit piler des ingrédients placés dans un grand mortier ; une partie très endommagée de la peinture laisse encore voir dans la même scène un homme qui prépare des pâtes. Mais ce qu’il y a de caractéristique dans la représentation de cette cuisine, c’est le garde-manger. Des anneaux étaient suspendus au plafond et on y passait des cordes pour soutenir les comestibles. Malgré leur goût effréné pour les mets excentriques et délicats, les anciens se laissaient quelquefois tromper par l’adresse des serviteurs chargés de satisfaire leur passion. On peut en juger par la manière dont Euphron le comique, cité par Athénée, fait parler un cuisinier dans une de ses pièces : Je suis élève du fameux Sotéride, cuisinier de Nicomède, roi de Bithynie. Ce prince étant à douze journées de la mer désira manger d’un petit poisson qu’on appelle aphye. Sotéride, au milieu de l’hiver, lui en servit une si délicate que tout le monde en publia la bonté. Mais comment cela fut-il possible ? Sotéride prit une longue rave, la coupa en très petits morceaux, imitant de son mieux la forme de l’aphye ; la faisant alors frire dans l’huile, il y mit le sel convenable, la saupoudra avec la graine de douze pavots noirs, et parvint ainsi à satisfaire les désirs du roi, qui était sur les confins de la Scythie. Au reste, Nicomède, après avoir mangé sa rave, vanta beaucoup à ses amis l’excellence de l’aphye. Un poète et un cuisinier se ressemblent bien ; c’est le génie qui fait l’âme de leur art particulier. Plaute met souvent des cuisiniers en scène ; dans l’Aululaire, un chef de cuisine parle ainsi à ses aides : Dromon, nettoie les poissons ; toi, Machéron, fends le dos à ce congre et à cette lamproie ; et qu’on se dépêche, qu’il ne reste pas un os à mon retour. Je vais demander une tourtière à Congrion, ici à côté ; quant à toi, si tu as un peu d’esprit, tu me plumeras ce coq aussi ras qu’un pantomime épilé. Quand les cuisiniers devinrent des personnages importants dans la société, il y eut naturellement des gens appartenant à la classe aisée qui se mirent non seulement à disserter sur la cuisine, mais encore à en faire pour leur plaisir. C’est surtout parmi les philosophes de l’école de Cyrène qu’on trouve ce goût, qui chez quelques-uns devint une passion absorbant la vie entière. Le philosophe Aristippe avait fondé à Cyrène une secte enseignant que la volupté est le but suprême de la vie. Dans une pièce d’Alexis, citée par Athénée, un esclave s’exprime ainsi : Mon maître s’occupa autrefois de l’éloquence. Il y avait alors à Athènes un sophiste cyrénéen (Aristippe) fort spirituel ; mon maître lui donna un talent et devint son disciple. Il apprit fort peu de choses de son art, mais il attrapa au moins quelques bons avis sur la cuisine. Un autre philosophe de la même secte arrosait chaque jour ses laitues avec du vin miellé, et les cueillant de grand matin, il disait que la terre lui envoyait des gâteaux verts. Il s’appelait Aristoxène et on a donné son nom à certains jambons pour lesquels il avait trouvé un assaisonnement particulier. LA FOIRE AUX CUISINIERS. — Toutes les grandes maisons étaient pourvues d’un cuisinier en chef et de tout le personnel qui travaillait sous ses ordres. Mais les personnes moins opulentes et qui ne pouvaient pas- se payer un pareil luxe en permanence avaient pourtant à donner un grand festin dans certaines occasions. Par exemple, l’anniversaire du jour de la naissance était considéré comme une très grande fête de famille, et il eût été du plus mauvais goût de ne pas réunir ce jour-là à table ses parents et ses amis. D’autres fois, c’était un hôte qui arrivait subitement de voyage et qu’on voulait héberger, ou bien des amis qui arrivaient escortés de leurs ombres et qu’il n’eut pas été poli de renvoyer sans les avoir fait copieusement souper. Le maître de la maison aurait pu se trouver dans un très grand embarras, faute d’un nombre suffisant de domestiques pour faire le service, ou surtout d’un cuisinier capable de régaler convenablement ses invités. Pour obvier à cet inconvénient, il y avait, à côté du marché, une place qu’on appelait la place aux cuisiniers. Quand on avait besoin subitement de faire un festin pour lequel on n’était pas préparé, on allait chercher ses provisions au marché et on ramenait en même temps un cuisinier. Les cuisiniers sans emploi allaient se poster là et attendaient que quelqu’un vînt les arrêter, soit pour leur donner une position fixe dans la maison, soit pour les louer à la journée. Dès qu’ils apercevaient un client, ils s’approchaient de lui et faisaient leurs offres de service. On débattait alors le prix, et le cuisinier ne manquait pas de faire valoir ses talents. Plaute nous a laissé, dans une de ses comédies, le modèle d’un boniment adressé par un cuisinier au client qui vient l’arrêter : Le cuisinier. — Écoutez, quand on vient chercher un cuisinier, personne ne demande le meilleur et le plus cher ; on choisit plutôt celui qui coûte le moins. C’est pour cela qu’aujourd’hui j’étais tout seul à attendre sur la place. Les autres vont en ville pour une drachme ; mais moi, on ne peut me faire lever à moins du double. Je ne dresse pas un dîner comme ces marmitons qui vous apportent sur les plats un pré accommodé, prennent les convives pour des bœufs, les bourrent d’herbes, assaisonnent ces herbes avec d’autres herbes, mettent de la coriandre, du fenouil, de l’ail, du persil, délayent une bonne livre de laser, mettent le tout avec leur infernale moutarde pilée, qui, tandis qu’on la pile, vous fait pleurer les yeux. Qu’ils gardent pour eux leur cuisine. Ils n’assaisonnent pas avec des épices, mais avec des vampires qui rongent les entrailles des convives tout vivants. Voilà pourquoi de notre temps on vit si peu ; on se farcit l’estomac de ces maudites herbes dont le nom seul fait peur et qu’on frémit de manger ; les bêtes n’en veulent pas, les hommes les avalent... Pour moi, je peux le dire hardiment : ils sont capables d’aller jusqu’à deux cents ans, ceux qui mangent des mets de ma main. Quand j’ai mis dans mes casseroles du cicilindre, du cipolindre, de la macis ou de la sancaptis, cela cuit de soi-même. Cela, c’est pour assaisonner le gibier de Neptune ; pour le gibier de terre, je l’assaisonne avec du cicimandre, de l’happalopside ou de la cataractrie... Quand les casseroles bouillent, je les découvre, et le fumet s’envole au ciel à toutes jambes. C’est de ce fumet que Jupiter soupe tous les jours. — Le maître. — Du fumet à toutes jambes ! — Le cuisinier. — La langue m’a fourché, je voulais dire à tire-d’aile. — Le maître. — Va te pendre ; et c’est avec de pareilles menteries que tu crois tirer de moi aujourd’hui deux drachmes ? — Le cuisinier. — Je suis un cuisinier très cher, j’en conviens, mais j’en donne pour l’argent, et l’on voit ce que je sais faire dans les maisons oit l’on m’emploie... Il paraît toutefois que ce vantard n’avait pas tout le talent qu’il s’attribuait, car le maître qui l’a arrêté dit un peu plus loin : ... On dit la place aux cuisiniers, c’est une sottise ; ce n’est pas la place aux cuisiniers, c’est la place aux voleurs. Quand j’aurais fait serment d’acheter un pire marmiton que celui que j’amène là, je n’aurais pu le trouver ; bavard, vantard, bête, propre à rien ; si Pluton ne l’a pas encore voulu recevoir, c’est pour qu’il y ait ici un drôle qui cuisine pour les morts... LES APPROVISIONNEMENTS. — Nous avons vu comment on pouvait trouver un cuisinier de louage lorsqu’on en avait besoin. Nous allons voir maintenant où on pouvait se procurer des approvisionnements. Les boutiques de marchands de comestibles étaient beaucoup moins nombreuses que dans nos villes modernes, mais il n’y avait pas un petit bourg qui n’eût son marché où chacun pouvait à toute heure se procurer ce qui lui convenait. Au lieu de s’adresser à la boutique du boucher, du fruitier, du marchand de volailles ou de poissons, on allait au marché. Seulement, mais cela n’est pas particulier à l’antiquité, l’acheteur n’était pas toujours également satisfait de ses achats, et il exhalait alors sa bile contre les marchands qui avaient abusé de sa confiance. C’est une situation que les auteurs comiques ne pouvaient pas manquer d’exploiter, et Plaute, en particulier, ne s’en est pas privé. Voici un passage de sa comédie des Captifs : Pour les pêcheurs qui vendent au public des poissons pourris apportés sur de mauvaises rosses anguleuses, et dont l’odeur fait réfugier sur la place tous les flâneurs de la basilique, je leur casserai le mufle avec leurs propres hottes pour leur apprendre à empester le nez des gens. Les bouchers qui arrachent leurs petits aux pauvres brebis, qui promettent de l’agneau à leurs pratiques, et leur donnent de la viande de bêtes coriaces, qui font passer du bélier pour du mouton..., si je rencontre sur la voie publique un de ces béliers, je l’arrangerai de la bonne manière, lui et son maître. Pour éviter les disputes et les plaintes des clients, on avait institué des agents qui étaient spécialement préposés à la police des marchés. Toutefois, si nous en croyons Apulée, le public n’y trouvait pas toujours son compte. Voici en effet une histoire tirée des Métamorphoses de d’âne : En allant au bain, je me dirigeai vers le marché afin de pourvoir préalablement à notre souper ; j’y vis de magnifiques poissons qui étaient à vendre, et après avoir marchandé j’eus pour vingt deniers ce qu’on voulait me vendre cent écus. A l’instant même où j’en sortais, je rencontrai un certain Pythéas, qui avait été mon condisciple à Athènes. Qu’est-ce que ceci ? lui dis-je. Je vous félicite ; vous avez des huissiers, des faisceaux, tout le train d’un magistrat. — Je suis, dit-il, chargé de ce qui tient aux approvisionnements, en qualité d’édile. Si vous désirez quelque bon morceau, je vous le procurerai facilement. Je le remerciai, attendu que j’avais déjà suffisamment pourvu au repas par l’achat de mon poisson. Mais Pythéas avait aperçu mon panier ; il secoua les poissons pour mieux les examiner. Qu’est-ce que ce festin ? Combien avez-vous payé cela ? — J’ai eu, lui dis-je, toute la peine du monde à les arracher à un pêcheur pour vingt deniers. Quand il eut entendu ces mots, il me saisit aussitôt par la main, et me ramenant de nouveau dans le marché aux comestibles : Lequel de tous ces marchands, dit-il, vous a vendu cela ? c’est se moquer du monde. Je lui montrai un petit vieillard assis dans un coin. A l’instant, en vertu de ses prérogatives d’édile, il l’apostropha de la façon la plus dure : Vous ne finirez donc jamais de rançonner ainsi les étrangers ? Pourquoi vendre si cher de misérables poissons ? Cette ville, fleur de la Thessalie, vous la rendez, par le prix de vos denrées, aussi déserte que le rocher le plus sauvage. Mais vous me le payerez. Et toi, ajouta-t-il, tu vas apprendre comment, sous mon administration, il faut que les fripons soient tancés. Alors, répandant la bourriche sur le pavé, il ordonna à l’officier qui le suivait de marcher sur les poissons et de les écraser tous avec ses pieds. Se contentant de cet acte de sévérité, mon ami Pythéas m’engagea ensuite à me retirer : Cher Lucius, me dit-il, je veux bien me contenter de l’affront éclatant qu’a reçu ce vieux bonhomme. Consterné et tout stupéfait de cette scène, je repris la route du bain, privé, grâce au zèle administratif qu’avait déployé mon très sage condisciple, et de mon argent, et de notre souper. LES USTENSILES DE CUISINE. — Pour bien se rendre compte des industries alimentaires de l’antiquité, il faut d’abord s’efforcer de connaître les ustensiles que les anciens avaient à leur disposition pour la préparation des aliments. Les documents que nous pouvons consultera’ cet égard sont de deux sortes : les textes des auteurs et les représentations graphiques. En étudiant les textes, nous y trouvons une foule de termes techniques dont les auteurs anciens n’ont pas cru utile de donner une explication raisonnée, attendu qu’ils étaient connus de tout le monde, et que les traducteurs modernes interprètent chacun d’une manière différente, parce qu’ils ne peuvent avoir une idée bien nette de l’objet dont l’auteur qu’ils traduisent a voulu parler. Si, au contraire, nous voulons examiner les représentations graphiques, nous nous heurtons à une difficulté invertie ; sous ne connaissons pas toujours l’usage des objets dont nous voyons la figuration, et ils sont quelquefois pourvus d’un mécanisme qui nous échappe. C’est donc surtout par l’analogie que des ustensiles anciens présentent avec ceux dont nous nous servons que nous pouvons juger de : leur emploi, et cette méthode est d’autant plus rationnelle que, malgré les prodiges culinaires dont parlent les auteurs anciens, il ne semble pas, d’après les monuments, qu’il y ait une différence bien notable dans l’outillage. A l’exception du fourneau, qui était ordinairement remplacé par un trépied ou un brasier, à l’exception surtout de quelques objets qui ne répondent à aucune de nos habitudes, il est probable qu’un cuisinier de bonne maison ne se trouverait pas trop dépaysé en face des outils dont on se servait dans l’antiquité. C’est Vulcain, le dieu du feu, que les cuisiniers invoquaient de préférence aux autres divinités. Dans une petite pièce de l’Anthologie, un cuisinier lui fait hommage des instruments de son travail : Des couteaux tranchants qui ont coupé le cou à bien des bêtes, des soufflets dont le vent attise la flamine, une passoire à mille trous, un trépied, pont jeté sur le feu, un gril à poser les viandes, l’écumoire qui soulève le dessus de la graisse, une fourchette aux doigts de fer ; tout cela, ô dieu boiteux, Vulcain, le cuisinier Timasion te le consacre, étant comme toi privé de l’usage de ses jambes. Il faut noter en passant que la fourchette aux doigts de fer dont il est ici question s’applique à un ustensile de cuisine et non à un ustensile de table. Car, ainsi que nous l’avons dit ailleurs, il paraît extrêmement probable que les anciens ne connaissaient pas l’usage de nos fourchettes de table. Plusieurs fragments rapportés par Athénée, et tirés de comédies perdues aujourd’hui, nous présentent une énumération des principaux ustensiles de cuisine. En voici un : Comme il ordonna de nommer les ustensiles de cuisine, voici ceux qu’on rappela : un trépied, une marmite, un chandelier, une grugoire, un marchepied, une éponge, une chaudière, une jatte, un mortier, une burette, une corbeille de jonc ; un grand couteau, un plat, un gobelet, une lardoire. D’autres outils sont cités dans un autre fragment de comédie : Apporte une cuillère, douze brochettes, une fourchette, un mortier, une râpe à fromage, un rouleau, trois petites gondoles, un couteau à écorcher, quatre hachoirs ; mais, scélérat, va me prendre auparavant la marmite à l’endroit où on la serre. Quoi ! tu ne viens pas ! apporte aussi la grande hache. LES CHAUDRONS. — Les chaudrons dont les anciens se servaient étaient en bronze et affectaient différentes formes. On en a retrouvé plusieurs à Pompéi ; la figure 121 nous montre un chaudron très large par le bas et présentant dans la partie montante la forme d’une pyramide tronquée et percée en haut d’une large ouverture avec rebords : L’ouverture est plus étroite dans la figure 122, qui présente un chaudron de forme ovoïde.

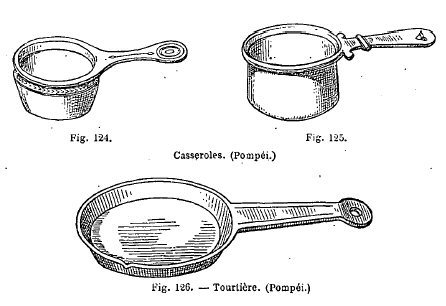

Nous trouvons un modèle très différent dans le chaudron représenté figure 123. Ici le couvercle fait saillie sur le chaudron qui est pourvu de deux anses, en forme d’anneaux mobiles. Il est bon de noter que la base du chaudron est toujours arrondie et non pas plate comme celle des casseroles. LES CASSEROLES. — Parmi les ustensiles de cuisine trouvés dans les fouilles de Pompéi, il y a Naturellement un certain nombre de casseroles. Elles ne diffèrent pas essentiellement par leur forme de celles dont nous noirs servons. Généralement elles sont en bronze, avec un manche légèrement ciselé. Quelques-unes sont pourvues d’une espèce de bec destiné à verser le liquide.

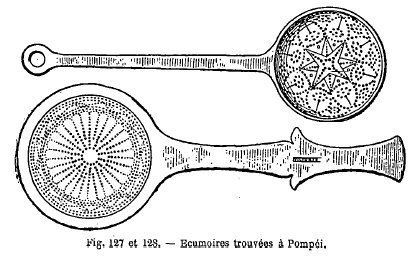

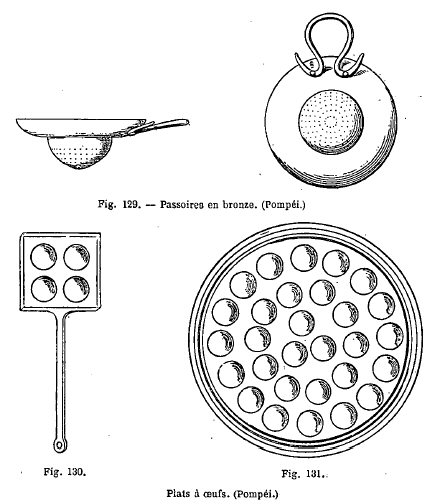

Les figures 124 et 125 nous montrent des casseroles de bronze, et la figure 126 est probablement une tourtière. LES PASSOIRES. — On a trouvé à Pompéi plusieurs espèces d’écumoires en bronze. Ce sont de grandes cuillères plates servant à remuer, pendant qu’ils bouillaient, les légumes et les viandes, ou à les retirer du pot sans enlever en même temps le liquide ; c’est pour cela qu’elles sont percées d’un grand nombre de petits trous, qui, la plupart du temps, sont disposés de manière à dessiner une sorte d’ornement (fig. 127 et 128).

On a également retrouvé des passoires : elles ne diffèrent que fort peu de celles que nous employons, comme le montre la figure 129 qui représente une passoire en bronze provenant de Pompéi. Les fouilles de Pompéi ont mis au jour des ustensiles de diverses formes qui paraissent avoir eu pour destination de faire cuire des œufs ou de les maintenir chauds au-dessus de la vapeur. Voici d’abord (fig. 130) un plat carré pourvu d’un manche, et dans lequel on faisait probablement ce que nous nommons communément des œufs sur le plat.

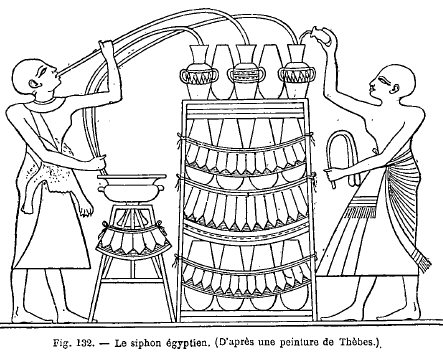

Un autre plat à veufs, représenté figure 131, nous montre un système différent. Celui-ci est rond"et contient environ trente œufs. On a retrouvé des plats analogues dans lé trésor de Hildesheim. Ces derniers sont en argent. Les- anciens étaient très amateurs d’œufs et savaient distinguer la supériorité de ceux de tel ou tel animal. Épænùte, cité par Athénée, dit : Le premier rang appartient aux œufs de paon ; le second à ceux d’oie, le troisième aux œufs de poules. LE SIPHON. — Les Égyptiens, qui étaient souvent obligés de transvaser, sans l’agiter et la troubler, l’eau du Nil, qui laisse toujours un épais dépôt, ont été amenés de bonne heure à découvrir le siphon. On en trouve la représentation figurée sur plusieurs monuments, notamment sur une peinture de Thèbes (fig. 132), qu’on rattache à la XVIIe dynastie, ce qui prouve que dix-sept cents ans avant l’ère chrétienne le siphon était en usage parmi les Égyptiens. On y voit deux personnages de chaque côté d’un meuble sur lequel sont placés des vases, où l’un des deux verse de l’eau. L’autre, que sa peau de léopard fait reconnaître pour un prêtre, porte dans sa bouche un tuyau pour y faire le vide, et dirige deux siphons dans un grand vase mis sur une table en face de lui.

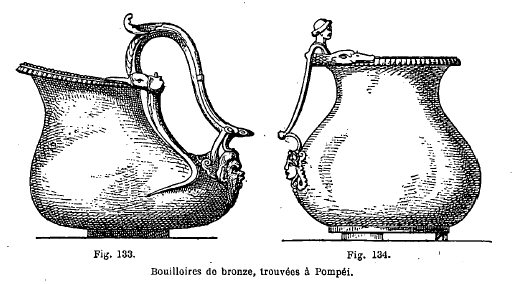

LES BOUILLOIRES. — Les anciens faisaient lin très grand usage de boissons chaudes. Aussi on a retrouvé, en fouillant Pompéi, un nombre très considérable de bouilloires. Elles sont toutes en bronze et leur forme est extrêmement variée. Néanmoins, les deux types que nous reproduisons figure 133 et figure 134, peuvent être considérés comme répondant à la forme la plus généralement adoptée.

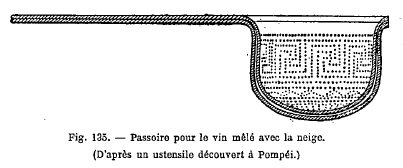

LES BOISSONS FRAÎCHES. — Le goût des boissons chaudes, beaucoup plus répandu que chez nous, n’empêchait pas du tout l’usage des boissons fraîches répondant à peu près à nos glaces. Sous l’empire romain, on a employé toutes sortes de systèmes pour rafraîchir les liquides, comme on en employait pour les faire chauffer. Boire, non pas de la neige, dit Martial, mais de l’eau que la neige a glacée, c’est une invention de notre soif ingénieuse. Mais, par un raffinement singulier, cette eau qu’on faisait glacer avec de la neige n’aurait pas été réputée avoir bon goût si elle n’avait bouilli auparavant. Tu ne bois d’autre vin que celui de Spolète ou des Marses ; à quoi bon alors le luxe de cette eau glacée après qu’elle a bouilli ? Cette eau glacée après avoir bouilli revenait, à ce qu’il paraît, assez cher, puisqu’on lit un peu plus loin dans une épigramme du même auteur : Esclave, ne mêle point à l’eau de neige les vins enfumés de Marseille, car l’eau te coûterait plus cher que le vin. Ce passage nous montre d’abord que le vin de Marseille était peu estimé, ensuite qu’on ne mêlait à l’eau de neige que des vins de première qualité ; c’était donc une boisson à peu près exclusivement réservée aux riches. Il nous reste maintenant à expliquer de quelle manière on faisait le mélange. Quand le vin était mêlé avec la neige dans un grand récipient, on le puisait avec un ustensile d’une forme particulière que reproduit notre figure 135. C’est une espèce de grande cuillère à pot qui est double ; celle qui est dans l’intérieur est percée de petits trous comme une passoire, et s’adapte parfaitement avec celle qui la contient. Les deux pièces ajustées ensemble n’en formaient en apparence qu’une seule ; mais quand on enlevait la passoire, elle emportait toutes les impuretés déposées par la neige, et ne laissait dans le bol extérieur qu’un liquide parfaitement clair et épuré. Cet ustensile est en bronze, mais on en a trouvé d’analogues en terre.

Les passoires à la neige parlent ainsi dans une épigramme de Martial : Dompte dans notre neige le feu de tes vins de Sétie ; quant aux vins inférieurs, des passoires de lin te suffiront. Il y avait en effet des passoires de lin, qui étaient réputées ne pas valoir celles qu’on faisait en métal. Cependant le sac à neige, dans une autre épigramme, proteste de son mieux : Le lin dont je suis fait sait clarifier la neige ; l’eau ne sort pas plus froide de ta passoire. |

Dans la

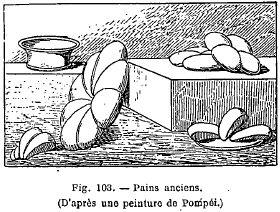

boulangerie découverte à Pompéi, et que nous avons vue plus haut, figure 97,

on a trouvé de grandes amphores pleines de grains et de farine, et portant

des inscriptions indicatrices ; les unes avaient contenu de la farine de

froment, les autres de la farine de pois chiches. En 1862, on a découvert à

Pompéi une autre boulangerie avec un four dont la bouche était fermée par une

porte en fer munie de deux poignées. Elle contenait une fournée de 82 pains

ronds qui avaient dû peser chacun une livre environ. Ces pains, qui étaient

passablement rassis comme on pense, ont été portés au musée. Enfin, une

peinture de Pompéi

Dans la

boulangerie découverte à Pompéi, et que nous avons vue plus haut, figure 97,

on a trouvé de grandes amphores pleines de grains et de farine, et portant

des inscriptions indicatrices ; les unes avaient contenu de la farine de

froment, les autres de la farine de pois chiches. En 1862, on a découvert à

Pompéi une autre boulangerie avec un four dont la bouche était fermée par une

porte en fer munie de deux poignées. Elle contenait une fournée de 82 pains

ronds qui avaient dû peser chacun une livre environ. Ces pains, qui étaient

passablement rassis comme on pense, ont été portés au musée. Enfin, une

peinture de Pompéi

Quelques

groupes analogues se voient aussi dans d’autres collections. Ainsi, un groupe

du musée de Naples représente un homme écorchant un sanglier dans une

chaudière, tandis qu’un jeune homme courbé près de lui attise et souffle le

feu sous la chaudière.

Quelques

groupes analogues se voient aussi dans d’autres collections. Ainsi, un groupe

du musée de Naples représente un homme écorchant un sanglier dans une

chaudière, tandis qu’un jeune homme courbé près de lui attise et souffle le

feu sous la chaudière.

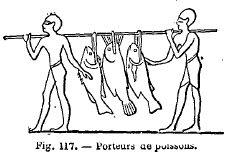

Mais il y

avait quelquefois de très grosses pièces ; celles-ci étaient portées à bras

ou à dos d’homme, ou bien encore suspendues à une perche que deux hommes

soutenaient sur leurs épaules, comme nous le voyons sur la figure 117.

Mais il y

avait quelquefois de très grosses pièces ; celles-ci étaient portées à bras

ou à dos d’homme, ou bien encore suspendues à une perche que deux hommes

soutenaient sur leurs épaules, comme nous le voyons sur la figure 117. Un pêcheur

avait pris un turbot d’une grosseur si extraordinaire qu’on n’en avait jamais

vu de pareil. Il alla l’offrir à Domitien. Le satirique Juvénal nous raconte

comment l’empereur convoqua de suite les principaux personnages de Rome pour

savoir comment on devait le faire cuire, car il n’y avait pas de plat assez

grand pour le contenir.

Un pêcheur

avait pris un turbot d’une grosseur si extraordinaire qu’on n’en avait jamais

vu de pareil. Il alla l’offrir à Domitien. Le satirique Juvénal nous raconte

comment l’empereur convoqua de suite les principaux personnages de Rome pour

savoir comment on devait le faire cuire, car il n’y avait pas de plat assez

grand pour le contenir.

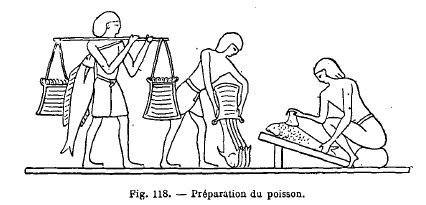

Une

partie des poissons servait à la consommation journalière et était envoyée de

suite dans les villes pour y être vendus frais. Une autre partie, destinée à

faire des conserves, était habituellement salée ou séchée, et cette opération

fait encore le sujet de plusieurs représentations. La figure 418 représente

des pêcheurs apportant leurs produits à un homme assis qui prend les poissons

l’un après l’autre, les appuie contre une planche inclinée et les fend avec

un instrument tranchant. Plus loin, on voit des poissons ouverts ou vidés,

qui sont étendus, soit pour recevoir la salaison, soit pour être séchés au

soleil. Quelquefois les poissons sont coupés par la moitié et suspendus au

grand air, ou bien le corps est simplement ouvert de la tête à la queue.

Ailleurs, on voit du poisson qu’on empile ou qu’on prépare.

Une

partie des poissons servait à la consommation journalière et était envoyée de

suite dans les villes pour y être vendus frais. Une autre partie, destinée à

faire des conserves, était habituellement salée ou séchée, et cette opération

fait encore le sujet de plusieurs représentations. La figure 418 représente

des pêcheurs apportant leurs produits à un homme assis qui prend les poissons

l’un après l’autre, les appuie contre une planche inclinée et les fend avec

un instrument tranchant. Plus loin, on voit des poissons ouverts ou vidés,

qui sont étendus, soit pour recevoir la salaison, soit pour être séchés au

soleil. Quelquefois les poissons sont coupés par la moitié et suspendus au

grand air, ou bien le corps est simplement ouvert de la tête à la queue.

Ailleurs, on voit du poisson qu’on empile ou qu’on prépare.