LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME II — LA FAMILLE DANS L’ANTIQUITÉ

CONSTITUTION DE LA FAMILLE — VII. - LES ENFANTS GRECS

|

LA NAISSANCE. - LA NOURRICE. - LE VÊTEMENT DES ENFANTS. - L’ÉDUCATION. LA NAISSANCE. — La naissance d’un enfant appelait un acte religieux. Il devait être agréé par le père qui, comme représentant des ancêtres, convoquait la famille, appelait les témoins et faisait le sacrifice devant le foyer. L’enfant, présenté au dieu domestique, était porté plusieurs fois autour du feu sacré : dès lors il était reconnu comme membre de la famille. Cette cérémonie avait lieu quelques jours après la naissance. C’était une reconnaissance du nouveau-né, et le père déclarait par là qu’il était de son sang et de sa race. Plusieurs monuments se rapportent aux soins que réclament l’enfant nouvellement venu au monde. La figure 139, qui représente la naissance d’Achille, nous fait assister au premier lavage de l’enfant.

On dit que les Spartiates donnaient un bouclier pour berceau à leurs enfants, et le fait n’a en lui-même rien d’invraisemblable. Mais la forme la plus ordinaire des berceaux était celle que nous voyons encore employée aujourd’hui dans nos campagnes. C’est celle que nous montre une peinture de vase (fig. 140) représentant la naissance de Bacchus. Le jour anniversaire de la naissance du père était dans toutes les familles celui qu’on célébrait avec le plus de pompe. Et cet usage n’appartenait pas seulement à la Grèce ou à Rome, il était commun à toute l’antiquité. LA NOURRICE. — L’usage de confier l’enfant nouveau-né à une nourrice remonte à une très haute antiquité. La nourrice avait une très grande importance dans la famille antique, et n’était pas assimilée aux autres esclaves. Quand l’enfant avait cessé de téter, elle prenait soin de lui, et demeurait souvent attachée toute sa vie à sa personne, comme nous le voyons dans l’Odyssée ; de tous les gens de la maison, la nourrice est la seule qui reconnaisse le héros absent depuis vingt ans. Elle le reconnaît à une cicatrice, et il faut qu’Ulysse lui ferme la bouche pour qu’elle ne fasse pas éclater bruyamment sa joie (fig. 141). De même dans les tragédies antiques, nous voyons toujours la nourrice jouer le rôle d’une confidente auprès de sa jeune maîtresse.

Dans l’antiquité comme de nos jours, des voix éloquentes

se sont élevées contre l’usage des nourrices, qui était universel dans la

classe riche. Les arguments que les philosophes invoquaient à l’appui de

leurs idées sont exactement ceux que Jean-Jacques Rousseau a reproduits avec

tant d’éloquence au XVIIIe siècle. Aulu-Gelle nous les a transmis dans ses Nuits

attiques. On vint annoncer un jour au philosophe

Favorinus, en notre présence, que la femme de l’un de ses auditeurs, partisan

de ses doctrines, venait d’accoucher et avait donné un fils à son mari. Allons,

dit-il, voir l’accouchée et féliciter le père. C’était un homme de

race sénatoriale, de famille très noble. Nous suivîmes tous Favorinus, et

nous l’accompagnâmes jusqu’à la maison, où nous fûmes introduits avec lui. Il

rencontra le père dans le vestibule, l’embrassa, le félicita et s’assit. Il

demanda si l’accouchement avait été long et laborieux. On lui dit que la

jeune mère, fatiguée par les souffrances et les veilles, prenait quelque

repos. Alors le philosophe donna un libre cours à ses idées : Je ne doute

pas, dit-il, qu’elle ne soit dans l’intention de nourrir son fils de

son propre lait. La mère de la jeune femme répondit qu’il fallait user de

ménagements, et donner à l’enfant une nourrice pour ne pas ajouter aux

douleurs que sa fille avait éprouvées pendant sa couche les fatigues et les

peines de l’allaitement. Eh ! de grâce, répliqua le philosophe,

femme, permettez qu’elle soit tout à fait la mère de son fils. N’est-ce pas

contre la nature, n’est-ce pas remplir imparfaitement et à demi le rôle de

mère, que d’éloigner aussitôt l’enfant qu’on vient de mettre au monde ? Quoi

donc ! Après avoir nourri dans son sein, de son propre sang, un je ne sais

quoi, un être qu’elle ne voyait pas, elle lui refuserait son lait, lorsqu’elle

le voit déjà vivant, déjà homme, déjà réclamant les secours de sa mère !

Croyez-vous que la nature ait donné aux femmes ces globes gracieux pour orner

leurs seins et non pour pourrir leurs enfants ? En effet, la plupart de nos

merveilleuses (mais vous êtes loin de leur ressembler) s’efforcent de dessécher,

de tarir ces sources si saintes du corps, ces nourrices du genre humain, et

cela au risque de corrompre le lait, en le détournant, car elles craignent qu’il

ne détériore ce charme de leur beauté. C’est agir avec cette même démence que

ces femmes qui détruisent, par une fraude criminelle, le fruit qu’elles

portent dans leur sein, de crainte que leur ventre ne se ride et ne se

fatigue par le poids de la gestation. Si l’exécration générale, la haine

publique, est le partage de celui qui détruit ainsi l’homme à son entrée dans

la vie, lorsqu’il se forme et s’anime entre les mains de la nature elle-même,

pensez-vous qu’il y ait bien loin de là à refuser à cet enfant déjà formé,

déjà venu au jour, déjà votre fils, ce sang qui lui appartient, cette nourriture

qui lui est propre, à laquelle il est accoutumé ? Mais peu importe, ose-t-on

dire, pourvu qu’il soit nourri et qu’il vive, de quel sein il reçoive ce

bienfait ! L’homme assez sourd à la voix de la nature pour s’exprimer ainsi,

ne pensera-t-il pas que peu importe aussi dans quel corps et dans quel sang l’homme

s’est formé ? Le sang, parce qu’il a blanchi par la chaleur et par la

fermentation, n’est-il pas le même dans les mamelles que dans le sein ?

Est-il permis de méconnaître l’habileté de la nature, quand on voit ce sang

créateur, après avoir, dans son atelier mystérieux, formé le corps de l’homme

remonter à la poitrine aux approches de l’enfantement, prêt à fournir les

éléments de la vie, prêt à donner au nouveau-né une nourriture déjà familière

? Aussi n’est-ce pas sans raison que l’on a cru que, si le germe a

naturellement la force de créer des ressemblances de corps et d’esprit, le

lait possède des propriétés semblables et non moins puissantes. Pourquoi donc

dégrader cette noblesse inné ; avec l’homme, ce corps, cette âme formés à

leur origine d’éléments qui leur sont propres ? Pourquoi les corrompre en

leur donnant dans un lait étranger une nourriture dégénérée ? Que sera-ce, si

celle que vous prenez pour nourrice est esclave ou de mœurs serviles, ce qui

arrive le plus souvent ; si elle est de race étrangère et barbare ; si elle

est méchante, difforme, impudique, adonnée au vin ? car, la plupart du temps,

c’est au hasard que l’on prend la première femme qui a du lait.

Souffrirons-nous donc que cet enfant, qui est le nôtre, soit infecté de ce

poison contagieux ? souffrirons-nous que son corps et son âme sucent une âme

et un corps dépravés ? Certes nous ne devons pas nous étonner, d’après cela,

si trop souvent les enfants des femmes pudiques ne ressemblent à leur mère ni

pour le corps ni pour l’âme. En effet, rien ne contribue plus à former les

mœurs que le caractère et le lait de la nourrice, ce lait qui, participant

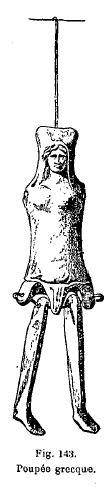

dè Un bas-relief de grande dimension, découvert dans la Troade, nous montre deux femmes, dont l’une est beaucoup plus grande que l’autre et qui tiennent chacune un petit enfant (fig. 142). La tête de la plus grande étant une restauration moderne, on ne peut rien préjuger d’après sa coiffure ; mais le bonnet et les manches longues de l’autre femme semblent indiquer une étrangère, probablement de condition servile. Il est probable que nous avons ici un bas-relief funèbre où sont figurées la mère et la nourrice des deux petits enfants. Une foule d’inscriptions funéraires prouvent que la nourrice était considérée comme faisant en quelque sorte partie de la famille, dont elle partageait souvent le tombeau. L’infériorité sociale de la nourrice est exprimée par sa petitesse relative, car cette manière de traduire la condition respective des personnages était très généralement admise parmi les sculpteurs. Les dieux sont souvent beaucoup plus grands que les personnages réels, à côté desquels les esclaves paraissent de véritables nains. On a conservé bien peu d’antiquités se rattachant à la première enfance des Grecs. Au point de vue de la fabrication, les jouets d’enfants sont arrivés de nos jours à une étonnante perfection ; mais au fond le type a peu varié, car l’enfance est étrangère à la marche de l’histoire, et les joujoux les plus parfaits, ne sont pas ceux dont la fabrication a coûté le plus de peine, mais ceux qui répondent le mieux à leur but, qui est d’amuser l’enfant. Je gage que la petite poupée grecque représentée figure 143 et dont l’original est au musée du Louvre a, malgré la grossièreté de son exécution, été aussi chère à la petite fille qui la tenait, que si c’eût été un joujou à ressort couronné dans nos expositions. Les petits jouets qui sont aujourd’hui classés dans les vitrines de nos musées ont dans leur temps provoqué de gentilles surprises, des joies bruyantes et des larmes. LE VÊTEMENT DES ENFANTS. — Suivant une habitude qu’on rencontre encore en Égypte et dans les pays chauds, les jeunes enfants étaient fréquemment tout nus. Il ne faut donc pas s’étonner si c’est presque toujours sous cet aspect que les monuments les montrent. Cet usage, quoi que très fréquent, n’était pourtant pas universel. Dans les familles aisées, les enfants portaient un petit chiton court, qui descendait au-dessus du genou et auquel on ne mettait pas de ceinture pour ne pas gêner les mouvements Ce vêtement était excessivement léger et ressemblait assez à la chemise qu’on leur met aujourd’hui : ce qui le distinguait du chiton ordinaire, c’est que les bras étaient pourvus de petites manches (fig. 144 et 145).

Les petits garçons qu’on voit représentés sur les monuments n’ont jamais de chaussures ; on les trouve toujours pieds nus, et c’est même là un des traits caractéristiques des mœurs antiques. Leurs cheveux étaient tenus très courts, et les sculpteurs les représentent ordinairement frisés. On ne voit jamais ces longs cheveux tombants sur les épaules, comme en montrent si fréquemment les portraits de l’école moderne. L’ÉDUCATION. Plutarque, dans son Traité sur l’éducation des enfants, n’est pas d’avis qu’on les confie à des étrangers. Quand les enfants, dit-il, auront atteint l’âge où on les place entre les mains des pédagogues, ce sera alors qu’il faudra apporter une grande sollicitude dans le choix de ces directeurs, pour ne pas livrer les jeunes élèves à des esclaves, ou bien à des hommes de pays barbares, ou encore à des étrangers qui changent souvent de place... Il faut pour les enfants rechercher des instituteurs dont la vie ne donne pas sujet à la moindre attaque, dans les mœurs de qui il n’y ait rien à reprendre, et qui aient un grand fonds de sagesse, dû à leur expérience. Le même auteur fait aussi les plus grandes recommandations

sur le choix des petits camarades, qui, dès les premières années ; seront

appelés à partager les j En Grèce, les garçons fréquentaient très jeunes les gymnases publics, et nous parlerons plus tard de l’éducation qu’ils y recevaient. Quant aux filles, on sait bien peu de chose sur leur éducation, mais leur instruction devait être assez restreinte. Élevée dans le gynécée et en vue du gynécée, la jeune fille grecque, ordinairement confiée à une nourrice, attend l’époux qui doit venir un jour ; mais elle n’a ni les talents qui charment, ni même le savoir nécessaire à une maîtresse de maison. |

— Chez

les Grecs, l’éducation- des adolescents, dans les familles aisées, était

confiée à un- esclave qu’on appelait le pédagogue. Ce personnage avait pour

mission d’accompagner les enfants lorsqu’ils sortaient, et de veiller à ce qu’il

ne leur arrivât rien de fâcheux. On choisissait quelquefois un étranger polir

remplir cette fonction : ainsi, dans le fameux groupe des Niobides, le

pédagogue porte

— Chez

les Grecs, l’éducation- des adolescents, dans les familles aisées, était

confiée à un- esclave qu’on appelait le pédagogue. Ce personnage avait pour

mission d’accompagner les enfants lorsqu’ils sortaient, et de veiller à ce qu’il

ne leur arrivât rien de fâcheux. On choisissait quelquefois un étranger polir

remplir cette fonction : ainsi, dans le fameux groupe des Niobides, le

pédagogue porte  eux de l’enfant auquel on veut donner une bonne

éducation.

eux de l’enfant auquel on veut donner une bonne

éducation.