HISTOIRE DE LA GRÈCE

DIX-HUITIÈME VOLUME

CHAPITRE III — SECONDE ET TROISIÈME CAMPAGNE D’ALEXANDRE EN ASIE. - BATAILLE D’ISSUS. - SIÈGE DE TYR (suite).

|

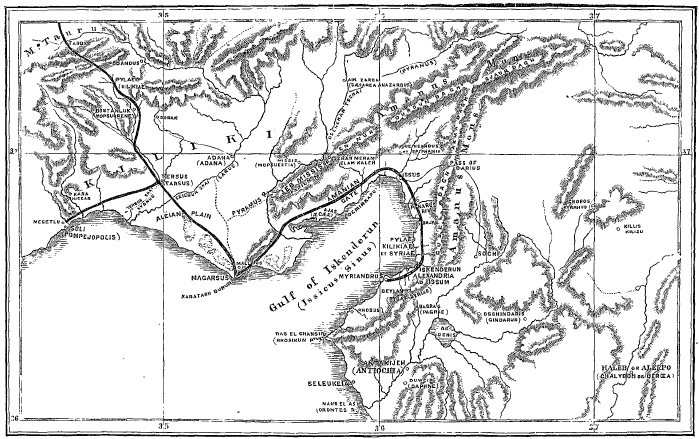

Il n’y eut qu’un seul prisonnier qu’on réserva pour un traitement spécial, — ce fut le prince ou le gouverneur lui-même, l’eunuque Batis, qui, après avoir montré l’énergie et la valeur les plus grandes, fut pris grièvement blessé, vivant toutefois encore. C’est dans cet état qu’il fut amené par Leonnatos et Philôtas en présence d’Alexandre, qui jeta sur, lui des regards de vengeance et de fureur. Le prince macédonien avait entrepris le siège surtout en vue de prouver au monde qu’il pouvait triompher de difficultés insurmontables pour les autres. Mais il avait éprouvé tant de pertes, dépensé tant d’efforts et de peines et subi tant d’échecs avant de réussir, que la palme de l’honneur appartenait plutôt à la minorité vaincue qu’à la multitude des vainqueurs. A ce désappointement, qui dut piquer Alexandre à l’endroit le plus sensible, il faut ajouter ce fait qu’il avait lui-même couru un, grand danger personnel, revu une blessure grave, outre qu’il avait échappé de bien peu au poignard du prétendu déserteur arabe. Il y avait là. un ample motif pour une violente colère, qui fut ; en outre, exaspérée plus encore par la vue de Batis, — un eunuque, — un noir, — grand et robuste, mais en même temps gras et gros, — et sans doute en ce moment couvert de sang et de poussière. Ces circonstances visibles, repoussantes pour ses yeux familiers avec la gymnastique grecque, contribuèrent à enflammer la colère d’Alexandre et à la porter a son plus haut point. Après le siège de Tyr, il avait rassasié son indignation en faisant pendre les deux mille : combattants qui survivaient ; à Gaza, pour assouvir un sentiment encore plus fort qui l’oppressait, il ne restait que ce seul captif, auquel il résolut d’infliger un châtiment aussi nouveau qu’il était cruel. Il ordonna de percer les pieds de Batis et d’y passer des anneaux d’airain ; ensuite le corps de cet homme brave, survivant encore, fut attaché avec des cordes derrière un char conduit par Alexandre lui-même, et traîné à toute vitesse au milieu des sarcasmes et des cris triomphants de l’armée[1]. Par là, Alexandre, jaloux même dès l’enfance des exploits d’Achille, son ancêtre légendaire, copiait l’ignominieux traitement décrit dans l’Iliade comme infligé au cadavre d’Hectôr[2]. Cette conduite d’Alexandre, produit de réminiscences homériques agissant sur une nature irascible et vindicative, est, sous le rapport de la barbarie, en dehors de tout ce que nous lisons relativement au traitement de villes conquises dans l’antiquité. Ses autres mesures furent conformes à l’usage reçu. Les femmes et les enfants des habitants de Gaza furent vendus comme esclaves. On admit de nouveaux habitants venus du voisinage et on y plaça une garnison chargée de tenir la ville pour les Macédoniens[3]. Les deux sièges de Tyr et de Gaza, qui occupèrent ensemble neuf mois[4], furent les luttes les plus pénibles que jusqu’alors Alexandre eût soutenues ou qu’il eût jamais à soutenir dans tout le cours de sa vie. Après de pareilles fatigues, la marche vers l’Égypte qu’il commença alors (octobre 332 av. J.-C.) ne fut plus qu’une fête et un triomphe. Mazakês, satrape d’Egypte, qui avait peu de troupes persanes et une population indigène mal intentionnée, n’était nullement disposé à résister au vainqueur qui approchait. Sept journées de marche amenèrent Alexandre et son armée de Gaza à Pelusion, forteresse frontière de l’Égypte, commandant le bras oriental du Nil, où sa flotte, sous lé commandement d’Hephæstiôn, était venue également. Là il trouva non seulement les portes ouvertes et un gouverneur prêt à se soumettre, mais encore une multitude d’Égyptiens réunis pour le recevoir[5]. Il mit une garnison dans Pelusion, fit remonter le fleuve à sa flotte jusqu’à Memphis et se dirigea vers la même ville par terre. Le satrape Mazakês se rendit avec tout le trésor de la cité, qui montait à huit cents talents, et avec une quantité d’objets précieux. Là Alexandre se reposa pendant quelque temps et offrit de magnifiques sacrifices aux dieux en général, et en particulier au dieu égyptien Apis, en l’honneur duquel il ajouta des luttes de gymnastique et de musique, en appelant de Grèce les artistes les plus distingués. De Memphis, il descendit le bras le plus occidental du Nil jusqu’à Kanôpos à son embouchure, d’où il fit voile à l’ouest, le long du rivage, pour examiner l’île de Pharos, célébrée dans Homère, et le lac Mareôtis. Comptant l’Égypte comme faisant actuellement partie de son empire et considérant que la tâche de maintenir une population inquiète aussi bien que de recueillir un tribut considérable serait à accomplir par ses forces étrangères de terre et de mer, il reconnut la nécessité de retirer le siège du gouvernement de Memphis, où les Perses et les indigènes l’avaient maintenu, et de fonder une nouvelle cité à lui sur le bord de la mer, commode pour les communications avec la Grèce et la Macédoine. Son imagination, sensible à tourtes les impressions homériques et influencée par un rêve fixa d’abord l’île de Pharos comme un endroit convenable pour la cité projetée[6]. Toutefois, remarquant bientôt que cette petite île était insuffisante seule, il la comprit comme partie d’une cité plus considérable fonder sur le continent adjacent. On consulta les dieux, et l’on obtint des réponses encourageantes ; puis Alexandre marqua lui-même le circuit des murs, la direction des principales, rues et l’emplacement de nombreux temples en l’honneur des dieux grecs aussi bien qu’égyptiens[7]. Ce fut ainsi que fut posée la première pierre de la puissante, populeuse et active Alexandrie, et toutefois, le fondateur lui-même ne vécut pas Assez pour la voir et il était destiné a y reposer seulement comme cadavre. L’emplacement de la ville entre la mer et le lac Mareôtis fut reconnu aéré et sain, aussi bien que commode pour les vaisseaux et le commerce. L’île protectrice de Pharos fournit le moyen de former :deux bons ports pour les vaisseaux venant par mer, sur une côte qui en était dépourvue ailleurs, tandis que le lac Mareôtis, qui communiquait par divers canaux avec le Nil, recevait facilement les produits de l’intérieur propres à l’exportation[8]. Aussitôt que des maisons furent prêtes, l’intendant Kleomenês commença à peupler la cité, en y transportant en masse la population de la ville voisine de Kanôpos, et probablement d’autres villes encore[9]. Alexandrie devint plus tard la capitale des Ptolémées. Elle acquit une grandeur et une population immenses pendant leur règne de deux siècles et demi, où leurs énormes revenus furent consacrés en grande partie à son amélioration et à son embellissement. Mais nous ne pouvons raisonnablement attribuer à Alexandre aucune connaissance à l’avance d’un avenir si imposant. Il la destinait à être une place d’où il pourrait commodément gouverner l’Égypte, considérée comme une portion de son empire étendu tout autour de la mer Ægée, et si l’Égypte fût restée une fraction an lieu de devenir un tout souverain et indépendant, probablement Alexandrie ne se serait pas élevée au-dessus de la médiocrité[10]. L’autre incident très remarquable, qui distingua les quatre ou cinq mois de séjour d’Alexandre en Égypte, fut sa marche à travers les sables du désert jusqu’au temple de Zeus Ammon. Il est surtout mémorable en ce qu’il marque des progrès de cette adoration de soi-même et de cet orgueil au-dessus des limites de l’humanité. Ses exploits pendant les trois dernières années avaient tellement dépassé l’attente de tout le monde, lui-même compris, — les dieux lui avaient accordé une bonne fortune si constante et avaient tellement paralysé ou abattu ses ennemis, — que l’hypothèse d’une personnalité surhumaine semblait l’explication naturelle d’urne carrière aussi surhumaine[11]. Il lui fallait jeter un regard en arrière sur les légendes héroïques et sur ses ancêtres Perseus et Hêraklês, pour trouver un digne prototype[12]. Croyant être (comme eux) fils de Zeus, avec seulement une parenté humaine nominale, il résolut d’aller s’assurer du fait en questionnant l’oracle infaillible de Zeus Ammon. Sa marche de plusieurs jours, à travers un désert sablonneux, — toujours fatigante, parfois périlleuse, — fut marquée par des preuves manifestes de la faveur des dieux. Une pluie inattendue tomba précisément quand les soldats altérés demandaient de l’eau. Lorsque les guides s’égarèrent, soudain deus serpents parlants, ou deux corbeaux, parurent, précédant la marche et indiquant la vraie direction. Telles furent les assertions avancées par Ptolémée, Aristobule et Kallisthène, compagnons du prince et ses contemporains ; tandis qu’Arrien, quatre siècles plus tard, déclare la conviction positive qu’il y eut une intervention divine en faveur d’Alexandre, bien qu’il ne puisse arriver à la persuasion quant aux détails[13]. Le prêtre de Zeus Ammon parla à Alexandre comme étant le fils du. dieu et l’assura, en outre, que sa carrière serait une suite non interrompue de victoires, jusqu’à ce qu’il allât rejoindre les dieux, tandis que ses amis aussi, qui consultèrent l’oracle pour leur propre, satisfaction, reçurent pour réponse que rendre à Alexandre des honneurs divins serait agréable à Zeus. Après avoir offert d’abondants sacrifices et de riches présents, Alexandre quitta l’oracle, pleinement et sincèrement convaincu qu’il était en réalité fils de Zeus Ammon, conviction qui fut encore confirmée par des déclarations qu’on lui transmit d’autres oracles, — de celui d’Erythræ en Iônia et de celui des Branchidæ, près de Milêtos[14]. Bien qu’il n’ordonnât pas directement lui-même qu’on lui parlât comme au fils de Zeus, il était content de ceux qui le reconnaissaient volontairement comme tel, et fâché contre les sceptiques ou les railleurs qui n’ajoutaient pas foi à l’oracle d’Ammon. Plutarque pense que ce fut une pure manœuvre politique d’Alexandre, dans le dessein d’imposer à la population non hellénique sur laquelle il étendait son empire[15]. Mais il semble plutôt que ce fut une croyance sincère, — une simple exagération de cette vanité exorbitante qui, dès le principe, régna si largement dans son cœur. Effectivement il n’ignorait pas qu’elle répugnait aux principaux Macédoniens à bien des égards, mais surtout comme une insulte calculée faite à la mémoire de Philippe. Tel est le sujet toujours touché dans des moments de mécontentement. Parmeniôn, Philôtas, Kleitos et les autres officiers d’un haut grade regardaient comme extrêmement blessante l’insolence du roi, qui reniait Philippe et se mettait au-dessus du niveau de l’humanité. Le mécontentement à ce sujet parmi les officiers macédoniens, bien que condamnés au silence par la crainte et l’admiration que leur inspirait Alexandre, devint sérieux, et on le verra reparaître ci-après[16]. Le dernier mois du séjour d’Alexandre en Égypte fut passé à Memphis (janvier 331 av. J.-C.). Tandis qu’il nommait divers officiers pour l’administration permanente du pays ; il reçut aussi une visite d’Hegelochos, son amiral, qui amenait comme prisonniers Aristonikos de Methymna et d’autres despotes des diverses cités grecques insulaires. Alexandre ordonna qu’ils fussent remis à leurs cités respectives pour y être traités au gré des citoyens ; tous, excepté Apollonidês de Chios, qui fut envoyé à Elephantinê, au sud de l’Égypte, pour y être détenu. Dans la plupart des cités, ces despotes s’étaient attiré une haine si violente, qu’une fois livrés, ils furent torturés et mis à mort[17]. Pharnabazos avait été également au nombre des prisonniers, mais il avait trouvé moyen d’échapper à ses gardes quand la flotte toucha à Kos[18]. Au commencement du printemps, après avoir reçu des renforts de Grecs et de Thraces, Alexandre s’avança en Phénicie (février-mars 331 av. J.-C.). Ce fut là qu’il régla les affaires de Phénicie, de Syrie et de Grèbe, avant son expédition projetée dans l’intérieur contre Darius. Il punit les habitants de Samarie, qui s’étaient révoltés et avaient brûlé vif le préfet macédonien Andromachos[19]. Outre toutes les affaires qu’il avait accomplies, Alexandre fit de riches présents au dieu Tyrien Hêraklês, et offrit de magnifiques sacrifices aux autres dieux. On célébra ainsi de belles fêtes, accompagnées de tragédies analogues aux Dionysia à Athènes, avec les acteurs et les choristes les plus habiles qui rivalisaient pour le prix. Les princes de Kypros se disputèrent l’honneur de. rendre hommage au fils de Zeus Ammon, chacun d’eux se chargeant du devoir de chorège, montant à ses frais un drame avec un chœur et des acteurs distingués, et s’efforçant d’obtenir le prix de juges nommés à l’avance, — comme cela se faisait dans les dix tribus à Athènes[20]. Au milieu de ces fêtes religieuses et des ces représentations théâtrales, Alexandre réunissait des magasins pour sa marche dans l’intérieur (juin-juillet 331 av. J.-C.)[21]. Il avait déjà envoyé en avant à Thapsakos, le gué ordinaire de l’Euphrate, un détachement chargé de jeter des ponts sur le fleuve. Le Perse Mazæos était en garde de l’autre côté avec une petite armée de trois mille hommes, dont deux mille Grecs, insuffisante pour s’opposer à la construction des ponts, suais qui devait seulement empêcher qu’ils ne fussent complètement menés jusqu’à la rive gauche. Après onze journées de marche en partant de Phénicie, Alexandre et toute son armée parvinrent à Thapsakos. Mazæos, de l’autre côté, voyant arriver le gros de l’armée, retira sa petite troupe sans délai et fit retraite jusqu’au Tigre ; de sorte que les deux ponts furent achevés, et qu’Alexandre traversa le fleuve sur-le-champ[22]. Une fois l’Euphrate franchi, Alexandre avait la faculté de descendre la rive gauche de ce fleuve jusqu’à Babylone, la capitale de l’empire persan, et l’endroit naturel pour trouver Darius[23]. Mais cette marche (comme nous le savons par Xénophon, qui la fit avec les Dix Mille Grecs) devait entraîner d’extrêmes souffrances et se faire à travers un pays désert où l’on ne devait pas trouver de provisions. De plus, Mazæos, en se retirant, avait pris une direction nord-est, vers la partie supérieure du Tigre, et quelques prisonniers racontèrent que Darius, avec sa principale armée, était derrière le Tigre, ayant l’intention de défendre le passage de ce fleuve contre Alexandre. Le Tigre paraît n’être pas guéable au-dessous de Ninive (Mossoul). En conséquence, il dirigea sa marche d’abord presque au nord, ayant l’Euphrate à sa gauche ; ensuite à l’est, à travers la Mesopotamia septentrionale, ayant à sa gauche les montagnes arméniennes. En arrivant au gué du Tigre, il le trouva absolument sans défense. Pas un seul ennemi n’étant en vue, il passa le fleuve à gué aussitôt que possible, avec toute son infanterie, sa cavalerie et ses bagages. Les difficultés et les périls du passage furent extrêmes, à cause de la profondeur de l’eau, qui s’élevait au-dessus de la poitrine des soldats, à cause de la rapidité du courant et du fond glissant[24]. Un ennemi résolu et vigilant aurait pu rendre ce passage presque impossible. Mais la bonne fortune d’Alexandre était non moins remarquable dans ce que ses ennemis négligeaient de faire que dans ce qu’ils faisaient réellement[25]. Après ce passage fatigant, Alexandre se reposa deux jours. Pendant la nuit (20 septembre 331 av. J.-C.), il y eut une éclipse de lune presque totale, ce qui répandit dans l’armée la consternation, à laquelle s’ajoutèrent des plaintes contre son insolence présomptueuse et de la défiance au sujet des régions inconnues dans lesquelles elle entrait. Alexandre, en offrant des sacrifices solennels au Soleil, à la Lune et à la Terre, combattit le découragement régnant par des déclarations de son propre prophète Aristandros et d’astrologues égyptiens, qui déclarèrent que Hêlios favorisait les Grecs et Selênê les Perses ; ainsi l’éclipse de lune présageait une victoire pour les Macédoniens, et même une victoire (ainsi le promettait Aristandros) avant la nouvelle lune prochaine. Après avoir ainsi rassuré ses soldats, Alexandre marcha quatre jours dans la direction sud-est, à travers le territoire appelé Aturia, avec le Tigre à sa droite et les monts Gordyées ou montagnes Kourdes, à sa gauche. Rencontrant une petite garde avancée des Perses, il y apprit de prisonniers que Darius, avec le gros de son armée, n’était pas bien éloigné[26]. Près de deus ans s’étaient écoulés depuis la ruineuse défaite d’Issus. Qu’avait fait Darius pendant ce long intervalle, et surtout pendant la première moitié de cette période, c’est ce qu’il nous est impossible de dite (septembre 331 av. J.-C.). Nous n’entendons parler que d’un seul acte, — ses missions, deux fois répétées, à Alexandre pour offrir ou demander la paix, spécialement en vue de recouvrer sa famille captive. Il parait n’avoir rien fait, soit pour réparer les pertes du passé, soit pour détourner les périls de l’avenir ; rien pour empêcher sa flotte de passer dans les mains du vainqueur ; rien pour délivrer Tyr ou Gaza, dont les sièges occupèrent collectivement Alexandre pendant près de dix mois. La fuite honteuse de Darius à Issus lui avait déjà perdu la confiance de ses serviteurs les plus précieux. L’exilé macédonien Amyntas, homme brave et énergique, abandonna, avec les meilleurs des mercenaires grecs, la cause persane comme perdue[27], et essaya d’agir pour son compte, tentative dans laquelle il échoua, et périt en Égypte. Le satrape d’Égypte, rempli de mépris pour la timidité de son maître, fut amené, par cette raison aussi bien que par d’autres, à ouvrir le pays à Alexandre[28]. Ayant fait une perte si déplorable, sous le rapport de la réputation aussi bien que du territoire, Darius avait les plus forts motifs pour la réparer en redoublant d’énergie. Mais il était paralysé par cette circonstance que sa mère, soir épouse et plusieurs de ses enfants étaient tombés dans les mains du vainqueur. Parmi les incalculables avantages que produisit la victoire d’Issus, cette acquisition ne fut pas la moindre. Elle plaça Darius dans la situation d’un homme qui a donné des otages à son ennemi pour répondre de sa bonne conduite. Les rois persans étaient souvent dans l’habitude d’exiger de satrapes ou de généraux le dépôt de leurs épouses et de leurs familles comme gage de fidélité, et Darius lui-même avait reçu cette garantie de Memnôn, comme condition pour lui confier la flotte persane[29]. Lié lui-même par les mêmes chaînes, à l’égard d’un homme qui était devenu actuellement son supérieur, Darius n’osait pas agir avec, énergie, dans la crainte que le succès n’attirât du mal à sa famille captive. En laissant Alexandre soumettre sans opposition tout le territoire à l’ouest de l’Euphrate, il espérait qu’il lui serait permis de conserver son empire à l’est, et de racheter sa famille au prix d’une énorme rançon. Ces propositions satisfaisaient Parmeniôn, et elles auraient probablement satisfait même Philippe, si Philippe eut été le vainqueur. La nature insatiable d’Alexandre n’avait pas encore entièrement été mise à l’épreuve. Ce ne fut que quand ce prince rejeta avec mépris tout ce qui n’était pas une reddition à discrétion, que Darius commença à prendre des mesures à l’est de l’Euphrate pour défendre ce qui lui restait encore. La conduite d’Alexandre à l’égard — des otages royaux, quelque honorable qu’elle fût pour ses sentiments, prouvait en même temps qu’il connaissait toute leur valeur comme sujet d’une négociation politique[30]. Il était essentiel, qu’il les traitât avec toute la déférence due à leur rang, s’il désirait conserver leur prix comme otages aux yeux de Darius aussi bien que de sa propre armée. Il les transporta avec ses troupes, de la côte de Syria, sur le pont de l’Euphrate, et même à travers les eaux du Tigre. Pour les princesses, ce doit avoir été une cruelle fatigue ; et, dans le fait, la reine Statira finit par être si épuisée qu’elle mourut peu de temps après le passage du Tigre[31] ; pour Alexandre aussi, ce doit avoir été une obligation onéreuse, puisque non seulement il cherchait à leur assurer toute leur pompe accoutumée, mais qu’il a dû assigner une garde considérable pour les surveiller, à un moment où il s’avançait dans un pays inconnu et avait besoin que toutes ses ressources militaires fussent disponibles. Pour être détenus simplement en sûreté, ces otages auraient été mieux gardés et auraient pu être traités avec plus de cérémonie encore dans une cité ou dans une forteresse. Mais Alexandre désirait probablement les avoir près de lui, en cas de l’éventualité possible de revers sérieux accablant son armée sur la rive orientale du Tigre. En admettant qu’un pareil malheur arrivât, leur reddition pouvait assurer une retraite sans danger dans des circonstances qui autrement auraient été fatales à son accomplissement. Étant à la fin convaincu qu’Alexandre ne se contenterait d’aucun prix autre que tout l’empire de Perse, Darius convoqua toutes ses forces pour défendre ce qui lui restait encore. Il réunit une armée qui, dit-on, était supérieure en nombre à celle qui avait été défaite à Issus[32]. Il arriva des contingents des extrémités les plus éloignées de l’immense territoire persan, — de la mer Caspienne, des fleuves de l’Oxus et de l’Inclus, du golfe Persique et de la mer Rouge. Les plaines à l’est du Tigre, vers la latitude de la ville moderne de Mossoul, entre ce fleuve et les monts Gordyées (Zagros), furent fixées pour le lieu de réunion de cette multitude prodigieuse, amenée en partie de Babylone par Darius lui-même, y arrivant en partie par différentes routes du nord, de l’est et du sud. Arbèles, — ville considérable à environ vingt milles (= 32 kilom, 1/4) à l’est de la rivière du Grand Zab, connue encore soins le nom d’Erbil, comme station pour les caravanes sur la route -ordinaire entre Erzeroum et Bagdad, — fut fixée comme quartier général, où les principaux magasins furent réunis et les lourds bagages logés, et près de laquelle on rassembla d’abord les troupes et où on les exerça[33]. Mais le lieu déterminé à l’avance pour une bataille rangée fut le voisinage de Gaugamela, près de la rivière de Bumôdos, à environ trente milles (= 48 kilom. 1/4) à l’ouest d’Arbèles, vers le Tigre, et a environ autant à l’est de Mossoul, — plaine spacieuse et unie, n’ayant rien de plus que quelques ondulations de terrain et sans aucun arbre, Cette plaine, par sa nature, présentait de grands avantages pour ranger une armée nombreuse, surtout pour faire manœuvrer librement la cavalerie et lancer des chars armés de faux ; de plus, les officiers persans avaient eu soin de niveler artificiellement à l’avance celles des pentes qu’ils jugeaient incommodes[34]. Tout dans le terrain semblait favoriser l’opération tant da total immense que des forces spéciales de Darius, qui s’imaginait que sa défaite à Issus avait été entièrement occasionnée parce qu’il s’était aventuré dans les défilés étroits de la Kilikia, — et que, sur un terrain ouvert et uni, son nombre supérieur devait être triomphant. Il désirait môme qu’Alexandre vînt l’attaquer dans la plaine. Voilà pourquoi il ne s’était pas opposé au passage du Tigre. Pour ceux qui ne considéraient que le nombre, l’armée assemblée à Arbèles pouvait bien inspirer de la confiance ; car on dit qu’elle se composait de 1 million d’hommes d’infanterie[35], — de 40,000 de cavalerie, — de 200 chars armés de faux, — et de 15 éléphants, animaux dont nous entendons parler pour la première fois dans une bataille. Mais, outre le nombre, Darius avait pourvu ses troupes d’armes plus efficaces : au lieu de simples javelines, il leur avait donné de fortes épées et de courtes piques propres à percer, telles que celles que la cavalerie macédonienne maniait si admirablement dans un combat corps à corps, — avec des boucliers pour l’infanterie et des cuirasses pour les cavaliers[36]. Il comptait beaucoup aussi sur la terrible charge des chars, dont chacun avait un timon qui s’avançait devant les chevaux et se terminait en une pointe aiguë, avec trois lames de sabre partant du joug de chaque côté et des faux s’étendant aussi latéralement des moyeux des roues[37]. Informé de l’approche d’Alexandre, vers le temps où l’armée macédonienne arriva sur les bords du Tigre, Darius quitta Arbèles, où il laissa ses bagages et son trésor, — traversa à l’aide de ponts la rivière de Lykos ou Grand Zab, opération qui occupa cinq jours, — et s’avança pour se poster sur le terrain préparé près de Gaugamela (septembre 331 av. J.-C.). Son ordre de bataille était formé — des Baktriens à l’extrême gauche, sous le commandement de Bessus, satrape de la Bactriane ; ensuite des Dahæ et des Arachôti, sous les ordres de Barsaentês, satrape de l’Arachosia ; puis des Perses indigènes, cavaliers et fantassins alternant, — des Susiens, sous Oxathrês, — et des Kadusiens. A l’extrême droite étaient les contingents de la Syria tant à l’est qu’à l’ouest de l’Euphrate, sous Mazæos ; ensuite les Mèdes, sous Atropatês ; puis les Parthes, les Sakæ, les Tapyriens et les Hyrkaniens, tous cavaliers, sous Phrataphernês ; enfin les Albaniens et les Sakesinæ. Darius lui-même était au centre, avec les troupes choisies près et autour de lui, — les gardes à cheval persans d’élite, appelés les parents du rai, — les gardes à pied persans, portant des piques avec une pomme d’or au gros bout, — un régiment de Kariens, ou de descendants de Kariens, qui avaient été enlevés à leurs demeures, et établis comme colons dans l’intérieur de l’empire, — le contingent des Mardi, bons archers, et, en dernier lieu, les Grecs mercenaires, dont le nombre est inconnu, et dans lesquels Darius plaçait sa plus grande confiance. Telle était la première on principale ligne des Perses. Derrière elle se trouvaient les masses profondes des babyloniens, — des habitants de la province de Sittakê jusqu’au golfe Persique, — des Uxiens, du territoire contigu à la Susiane à l’est, — et d’autres dont la multitude est inconnue. Devant elle étaient postés les chars armés de faux, avec de petits corps avancés de cavalerie, — les Scythes et les Baktriens à la gauche, avec cent chars, — le Arméniens et les Kappadokiens à. la droite, avec cinquante chars, — et les cinquante autres chars étaient devant le centre[38]. Alexandre s’était avancé à environ sept milles (11 kilom. 1/4) de l’armée persane, et il avait marché quatre jours depuis qu’il avait traversé le Tigre, — quand il apprit pour la première fois de prisonniers persans la faible distance qui le séparait de ses ennemis (septembre 331 av. J.-C.). Il fit halte immédiatement, établit à l’endroit un camp avec un fossé et une palissade, et y resta pendant quatre jours, afin que les soldats pussent se reposer. La nuit du quatrième jour, il marcha en avant, laissant toutefois sous une garde dans le camp les bagages, les prisonniers et les non combattants. Il commença par s’avancer sur une chaîne de collines peu élevées qui le séparaient de l’ennemi, espérant l’atteindre et l’attaquer au point du jour. Mais sa marche fut si retardée, que le jour parut, et les deux armées furent pour la première fois en vue au moment où il était encore sur la pente descendante du terrain, à une distance de plus de trois milles. En voyant l’ennemi, il s’arrêta, et convoqua ses principaux officiers, afin de les consulter pour savoir s’il ne devait pas continuer d’avancer et commencer l’attaque sur-le-champ[39]. Bien que la plupart d’entre eux se prononçassent pour l’affirmative, cependant Parmeniôn, prétendit qu’il serait téméraire d’agir ainsi ; que le terrain devant eux, avec toutes ses difficultés, naturelles ou artificielles, était inconnu, et que la position de l’ennemi, qu’ils voyaient alors pour la première fois, devait être reconnue avec soin. Adoptant cette dernière idée, Alexandre s’arrêta pendant toute la journée, tout en conservant son ordre de bataille et faisant un nouveau camp retranché, où l’on amena alors du campement du jour précédent les bagages et les prisonniers[40]. Lui-même consacra la journée, avec une escorte de cavalerie et de troupes légères, à reconnaître et le terrain intermédiaire et l’ennemi, qui ne l’interrompit pas, malgré son immense supériorité en cavalerie. Parmeniôn, avec Polysperchôn et autres, lui conseillaient d’attaquer les Perses pendant la nuit, ce qui promettait quelques avantages, vu que les armées persanes étaient notoirement difficiles à diriger la nuit[41] et que leur camp n’avait pas de défense. Mais, d’autre part, ce plan renfermait tant de désavantagés et de périls, qu’Alexandre le rejeta, déclarant, — avec une force d’expression qu’il augmenta avec intention, vu que ses paroles pouvaient être entendues de bien d’autres personnes, — qu’il dédaignait ce qu’il y avait de bas à dérober une victoire ; qu’il voulait et pouvait vaincre Darius loyalement et en plein jour[42]. Agrès avoir adressé ensuite à ses officiers quelques brefs encouragements, auxquels il fut répondu avec enthousiasme, il les congédia pour qu’ils pussent prendre leur repas du soir et du repos. Le lendemain matin, il rangea en deux lignes son armée, qui se composait de 40.000 fantassins et de 7.000 chevaux[43]. La première ou principale ligne était composée, à la droite de 8 escadrons de sa cavalerie des Compagnons, chacun avec son capitaine séparé, mais tous sous le commandement de Philôtas, fils de Parmeniôn. Ensuite (en allant de droite à gauche) venait l’Agêma ou troupe d’élite des hypaspistæ, — ensuite le reste des hypaspistæ, sous Nikanor, — puis la phalange proprement appelée ainsi, distribuée en six divisions, sous le commandement de Kœnos, de Perdikkas, de Meleagros, de Polysperchôn, de Simmias et de Krateros, respectivement[44]. Ensuite à la gauche de la phalange était disposée la cavalerie grecque alliée, Lokriens et Phokiens, Phthiôtes, Maliens et Péloponnésiens ; après lesquels, à l’extrême gauche, venaient les Thessaliens, sous Philippe, — au nombre des meilleurs cavaliers de l’armée, à peine inférieurs aux Compagnons macédoniens. Comme dans les deux premières batailles, Alexandre lui-même prit le commandement de la moitié de droite de l’armée, confiant la gauche à Parmeniôn. Derrière cette ligne principale était placée une seconde ligne ou corps de réserve, destinée à repousser des attaques en flanc et par derrière, que le nombre supérieur des Perses rendait probables. Dans ce dessein, Alexandre réserva, — sur la droite, la cavalerie légère ou lanciers, — les Pæoniens, sous Aretês et Aristôn, — la moitié dés Agrianes, sous Attalos, — les archers macédoniens, sous Brisôn, — et les mercenaires depuis longtemps au service, sous Klearchos ; à la gauche, divers corps de cavalerie thrace et alliée, sous leurs officiers séparés. Toits ces différents régiments furent tenus prêts à repousser une attaque en flanc ou par derrière. Devant la ligne principale étaient quelques escadrons avancés de cavalerie et de troupes légères, — de la cavalerie grecque, sous Menidas, à la droite, et sous Andromachos, à la gauche, — une brigade d’akontistæ, sous Balakros, avec des akontistæ agrianiens ; et quelques archers. En dernier lieu, l’infanterie thrace fut laissée pour garder le camp et les bagages[45]. Prévenu par un déserteur, Alexandre évita les endroits où l’on avait planté des pointes de fer pour nuire à la cavalerie macédonienne[46]. Lui-même, à la tête de l’Escadron Royal, à l’extrême droite, conduisit la marche obliquement dans cette direction, tenant sa droite un peu en avant. Comme il approchait de l’ennemi, il vit Darius lui-même avec le’ centre gauche persan immédiatement en face de lui, — gardes persans, Indiens, Albaniens et Kariens. Alexandre continua en inclinant sur la droite, et Darius étendant son front vers la gauche pour contrecarrer ce mouvement, mais débordant encore beaucoup les Macédoniens à la gauche. Alexandre, à ce moment, s’était avancé si loin à sa droite, qu’il dépassait presque le terrain nivelé par Darius pour les opérations de chars qui étaient devant sa ligne. Pour arrêter tout nouveau mouvement dans cette direction, on donna ordre aux 1.000 cavaliers bactriens et aux Scythes qui étaient sur le front de la gauche persane d’exercer un mouvement tournant et d’attaquer le flanc droit macédonien. Alexandre détacha contre eux son régiment de cavalerie sous Menidas, et l’action commença ainsi[47]. La cavalerie bactrienne, apercevant le mouvement de Menidas, abandonna sa marche tournante pour l’attaquer, et d’abord elle le repoussa jusqu’à ce qu’il fût appuyé par les autres détachements avancés, — Pæoniens et cavalerie grecque. Les Baktriens, défaits à leur tour, furent soutenus par le satrape Bessus avec le corps principal des Baktriens et des Scythes de la partie gauche de la ligne de Darius. Ici l’action fut chaudement disputée pendant quelque temps, avec pertes pour les Grecs qui, à la fin cependant, par un ordre plus compacte contre des ennemis qui combattaient d’une manière décousue et irrégulière ; réussirent à les pousser hors de leur place dans la ligne, et à y faire ainsi une ouverture partielle[48]. Pendant que cette lutte durait encore, Darius avait ordonné à ses chars armés de faux de charger, et à sa ligne principale de les suivre, comptant sur le désordre qu’il espérait qu’ils occasionneraient. Mais il se trouva que les chars furent de peu d’utilité. Les chevaux furent terrifiés, arrêtés ou blessés par les archers et les akontistæ macédoniens placés sur le devant, qui trouvèrent même moyen de saisir les rênes, de faire descendre les conducteurs et de tuer les chevaux. Des cent chars du front de la ligne persane, destinés à renverser les rangs macédoniens par une pression simultanée le long de leur ligne entière, beaucoup furent complètement arrêtés ou mis hors de service ; quelques-uns tournèrent tête, les chevaux refusant d’affronter les piques tendues en avant, ou étant épouvantés par le bruit des boucliers et des piques qu’on heurtait les uns contre les autres ; quelques-uns parvinrent jusqu’à la ligne macédonienne ; mais les soldats macédoniens, ouvrant leurs rangs, les laissèrent passer sans qu’ils fissent aucun mal ; il n’y eut qu’un petit nombre d’entre eux qui firent des blessures ou causèrent du dommage[49]. Aussitôt que les chars eurent été employés ainsi, et que le gros de l’armée persane fut mis à découvert en avançant derrière eux, Alexandre donna ordre aux troupes de sa ligne principale, qui jusqu’alors avaient observé un silence absolu[50], de pousser le cri de guerre et de charger au pas accéléré ; en même temps il enjoignit à Aretês avec les Pæoniens de repousser les assaillants sur son flanc droit. Lui-même, discontinuant son mouvement oblique vers la droite, se tourna vers la ligne~persane, et se précipita, à la tête de toute la cavalerie des Compagnons, dans l’ouverture partielle qui y avait été faite par le mouvement de flanc des Baktriens. Étant entré en partie par cette ouverture dans l’intérieur de la ligne, il poussa droit vers la personne de Darius, sa cavalerie engageant un combat corps à corps le plus acharné, et frappant de ses courtes piques les Perses au visage. Ici, comme au Granikos, ces derniers furent troublés par ce mode de- combattre, accoutumés qu’ils étaient à compter sur l’emploi de traits, et à faire rapidement tourner leurs chevaux pour recommencer l’attaque[51]. Ils ne purent empêcher Alexandre et sa cavalerie de gagner du terrain et de se rapprocher de plus- en plus de Darius ; tandis qu’en même temps, la phalange macédonienne placée en tête, avec son ordre compacte et ses longues piques tendues en avant, pressait la ligne persane qu’elle avait en face d’elle. Pendant un court espace de temps, le combat dans cet endroit fut acharné et opiniâtre ; et il aurait pu se prolonger encore, — vu que les meilleures troupes de l’armée de Darius, — Grecs, Kariens, gardes perses, parents du roi, etc., étaient postées la, — si le courage du roi eût égalé celui de ses soldats. Mais ici, même pis- qu’à Issus, la fuite de l’armée commença par Darius lui-même. Ç’avait été la recommandation de Cyrus le Jeune, en attaquant l’armée de son frère Artaxerxés à Kunaxa, de frapper le principal coup à l’endroit où son frère était en personne,=attendu qu’il savait que vaincre là c’était vaincre partout. Ayant déjà suivi une fois ce plan heureusement à Issus, Alexandre le répéta avec un succès plus signalé encore à Arbèles. Darius, qui avait éprouvé longtemps de la crainte, dès l’instant qu’il aperçut pour la première fois son formidable ennemi sur les collines voisines, devint plus alarmé encore quand il vit les chars armés de faux subir un échec, et quand les Macédoniens, rompant soudain un silence absolu pour pousser un cri de guerre universel, en vinrent à un combat corps à corps avec ses troupes, s’approchant du char remarquable sur lequel il se tenait et le menaçant[52]. La vue et le bruit de cette terrible mêlée, combinés avec le prestige attaché déjà au nom d’Alexandre, abattirent complètement le courage de Darius. N’étant plus maître de lui, il fit faire volte face à son char, et donna lui-même le signal de la fuite[53]. A partir de ce moment, la bataille, bien qu’elle eût duré si peu de temps, fut irréparablement perdue. La fuite du roi, suivie aussitôt naturellement de celle de la nombreuse escorte qui l’entourait, répandit le découragement parmi toutes ses troupes en ne leur laissant ni centre de commandement ni chef à défendre. Les meilleurs soldats de son armée, étant ceux qui l’entouraient immédiatement, furent dans ces circonstances les premiers à lâcher pied. Le choc furieux d’Alexandre avec la cavalerie des Compagnons, et la pression incessante de la phalange en tête de l’armée, ne furent guère arrêtés par autre chose que par une masse de fugitifs en désordre. Dans le même temps, Aretês avec ses Pæoniens avait défait les Baktriens au flanc droit[54], de sorte qu’Alexandre fut libre de poursuivre le corps principal mis en déroute, — ce qu’il fit avec la plus grande énergie. Le nuage de poussière que souleva cette multitude serrée fut, dit-on, si épais, qu’on ne pouvait rien voir clairement, et que la trace de Darius lui-même lie put être distinguée par ceux qui poursuivaient les vaincus. Au milieu de cette obscurité, les cris et le bruit qui s’élevaient de tous les côtés ne produisaient que plus d’impression, en particulier le son des fouets des conducteurs, qui poussaient leurs chevaux à toute vitesse[55]. Ce fut la poussière seule qui empêcha que Darius ne fût atteint par la cavalerie envoyée à sa poursuite. Tandis qu’Alexandre était ainsi heureux, à sa droite et au centre, la scène à sa gauche sous les ordres de Parmeniôn était différente. Mazæos, qui commandait, la étroite persane, après avoir lancé ses chars armés de faux — qui peuvent avoir causé plus de dommage que ceux qui furent lancés à la gauche persane, bien que nous n’ayons pas d’information directe à leur sujet —, chargea ensuite avec vigueur la cavalerie grecque et thessalienne qu’il avait devant lui et envoya aussi un détachement de cavalerie pour l’attaquer sur son flanc gauche[56]. Sur ce point, la bataille fut disputée avec opiniâtreté, et le succès fut douteux pendant quelque temps. Mme après la fuite de Darius, Parmeniôn se trouva pressé tellement qu’il envoya un message à Alexandre. Ce prince, bien que très mortifié d’abandonner la poursuite, arrêta ses troupes, et les ramena au secours de sa gauche, par le chemin le plus court à travers le champ de bataille. Les deux divisions de gauche de la phalange, sous Simmias et Krateros, s’étaient déjà arrêtées court dans la poursuite, en recevant le même message de Parmeniôn ; laissant les quatre autres divisions suivre le mouvement avancé d’Alexandre[57]. Il en résulta une lacune au milieu de la phalange, entre les quatre autres divisions de droite, et les deux de gauche, lacune dans laquelle se lança une brigade de cavalerie indienne et persane, galopant à travers le milieu de la ligne macédonienne pour parvenir à l’arrière et attaquer les bagages[58]. D’abord ce mouvement réussit, la garde ne se trouva pas prête, et les prisonniers persans se levèrent immédiatement pour reprendre leur liberté ; bien que Sisygambis, que ces prisonniers désiraient avant tout délivrer, refusât d’accepter leur secours, soit par défiance de leur force, soit par reconnaissance pour le bon traitement qu’elle avait revu d’Alexandre[59]. Mais pendant que ces assaillants étaient occupés à piller les bagages, ils furent attaqués par derrière par les troupes formant la seconde ligne macédonienne, qui bien que prises d’abord à l’improviste, avaient eu alors le temps de faire volte-face et d’arriver au camp. Un grand nombre d’hommes de la brigade persane furent tués, les autres se sauvèrent comme ils purent[60]. Mazæos lutta pendant un certain temps à chances égales, de son côté de la bataille, même après la fuite de Darius. Mais lorsque, à l’effet paralysant de cette fuite seule s’ajouta le spectacle de ses conséquences désastreuses sur la moitié de gauche de l’armée persane, ni lui ni ses soldats ne purent persévérer avec une entière vigueur dans un combat inutile. Les cavaliers thessaliens et grecs, d’autre part, animés par le changement de la fortune en leur faveur, pressèrent leurs ennemis avec un redoublement d’énergie, et finirent par les mettre en fuite ; de sorte que Parmeniôn fut vainqueur, de son côté et avec ses propres forces, avant que les secours d’Alexandre lui arrivassent[61]. Pendant qu’il amenait ces secours, en revenant de la poursuite, Alexandre traversa tout le champ de bataille, et il se trouva ainsi face à face avec quelques-uns des meilleurs cavaliers perses et parthes, qui étaient des derniers à se retirer. La bataille était déjà perdue, et ils ne cherchaient qu’à s’échapper. Comme ils ne pouvaient retourner en arrière et qu’ils n’avaient de chances de sauver leur vie qu’en se faisant jour de vive force à travers sa cavalerie des Compagnons, le combat en cet endroit fut désespéré et meurtrier ; entièrement corps à corps, d’estoc et de taille avec des armes de main des deux côtés, contrairement à la coutume persane. Soixante hommes de la cavalerie macédonienne furent tués ; et un plus grand nombre, y compris Hephæstiôn, Kœnos et Menidas, fut blessé, et Alexandre lui-même courut un grand danger personnel. Il fut, dit-on, victorieux : toutefois il est probable que la plupart de ces braves gens se firent un chemin de vive force et s’échappèrent, bien qu’ils laissassent beaucoup des leurs sur le champ de bataille[62]. Après avoir rejoint sa gauche, et s’être assuré qu’elle était non seulement hors de danger, mais victorieuse, Alexandre se remit à poursuivre les Perses qui fui=aient, tâche à laquelle Parmeniôn prit part maintenant[63]. L’armée de Darius n’était qu’une multitude de fugitifs en désordre, cavaliers et fantassins mêlés ensemble. La plus grande partie d’entre eux n’avait pas participé à la bataille. Ici, comme à Issus, ils restèrent accumulés en masses stationnaires inutiles, prêtes à gagner la contagion de la terreur et à grossir le nombre des fuyards, aussitôt que la proportion relativement petite des combattants réels sur le devant aurait été battue. En recommençant la poursuite, Alexandre poussa en avant avec tant de célérité, que beaucoup des fugitifs furent tués ou pris, surtout au passage du Lykos[64], où il fut obligé de s’arrêter pendant quelque temps, vu que ses hommes aussi bien que leurs chevaux étaient épuisés. A minuit, il poussa de nouveau en avant, avec la cavalerie qui put le suivre, jusqu’à Arbèles, dans l’espoir de prendre Darius en personne. Son espérance fut trompée, bien qu’il arrivât à Arbèles le lendemain. Darius n’avait fait que la traverser, laissant une ville sans défense, avec son arc, son bouclier, son char, un trésor considérable et un riche équipage, comme proie pour le vainqueur. Parmeniôn avait aussi occupé sans trouver de résistance le camp persan près du champ de bataille, s’emparant des bagages, des chameaux et des éléphants[65]. Affirmer quelque chose qui ressemble à un nombre positif d’hommes tués ou de prisonniers, est impossible. Suivant Arrien, il y eut 300.000 Perses tués, et un beaucoup plus grand nombre d’entre eus faits prisonniers. Diodore donne 90.000 pour le nombre des hommes tués, Quinte-Curce, 40.000. Du côté des Macédoniens, il n’y eut, suivant Arrien, pas plus de 100 hommes tués, — suivant Quinte-Curce, 300 ; Diodore porte le nombre à 500, outre une’ grande quantité de blessés[66]. L’estimation d’Arrien est évidemment trop grande d’un côté, et trop faible de l’autre ; mais quelle que puisse être la vérité numérique, il est certain que la prodigieuse armée de Darius fut tout entière ou tuée, ou prise, ou dispersée à la bataille d’Arbèles. Aucune tentative faite subséquemment pour former une nouvelle armée ne réussit, on ne nous parle de rien qui soit plus fort que des divisions ou des détachements. Les contingents mêlés de cet empire jadis puissant, ceux d’entre eux du moins qui survécurent, se dispersèrent pour regagner leurs demeures respectives et ne purent jamais être réunis de nouveau en masse. La défaite d’Arbèles fut effectivement le coup mortel donné à l’empire des Perses. Elle fit d’Alexandre le Grand le Roi, et de Darius rien de plus qu’un prétendant fugitif. Parmi toutes les causes de la défaite, — ici comme à Issus, — la plus saillante et la moins contestable fut la lâcheté de Darius lui-même. Sous un roi qui manquait non seulement des vertus d’un général, mais même de celles d’un simple soldat, et qui néanmoins voulait absolument commander en personne, — il ne pouvait s’ensuivre, que la ruine. Ces Perses pleins de bravoure, qu’il entraînait avec lui dans sa perte et qui connaissaient les faits réels, durent le considérer comme un traître qui avait livré l’empire. Fous aurons à rappeler cet état de sentiment, quand nous, décrirons ci-après la conspiration formée par le satrape bactrien Bessus. Toutefois, Darius se fit-il conduit avec un courage irréprochable, il n’a guère lieu de croire que la défaite d’Arbèles, encore moins que celle d’Issus, aurait pu se changer en victoire. La simple immensité de nombre, même avec l’immensité d’espace, était de peu d’utilité sans l’habileté aussi bien que sans la bravoure dans le commandement. Les trois quarts de l’armée persane ne furent que de simples spectateurs, qui ne firent rien et ne produisirent absolument aucun effet. Le mouvement de flanc contre la droite d’Alexandre, au lieu d’être fait par une division non employée, eut pour résultat de distraire les troupes bactriennes de leur place dans la première ligne, et de créer, ainsi une fatale brèche, dont Alexandre profita pour sa formidable charge de front. Malgré la vaste étendue de l’espace, — condition qui manquait à Issus, les attaques des Perses sur les flancs et les derrières d’Alexandre furent faibles et inefficaces. Après tout, Darius comptait principalement sur la première ligne de bataille, fortifiée par les chars armés de faux ; ces derniers s’étant trouvés impuissants, il ne resta que le conflit direct, qui était le point fort des Macédoniens. D’autre part, autant que nous pouvons suivre les dispositions d’Alexandre, elles paraissent l’exemple le plus, remarquable dans l’antiquité de génie militaire et de combinaison sagace. Il eut en réalité des forces utiles aussi grandes que ses ennemis, parce que chaque compagnie de son armée fut utilisée, soit en combat réel, soit comme réserve contre des éventualités déterminées et raisonnables. Tous ces succès, et celui-là surtout, furent glorieusement obtenus par son propre génie et ses infatigables efforts, combinés avec l’admirable organisation de son armée. Mais sa bonne fortune ne fut pas moins remarquable dans les fautes continuelles que ses ennemis commirent. Si ce n’est pendant la courte période du commandement de Memnôn, le roi de Perse ne montra qu’une témérité ignorante alternant avec une honteuse apathie ; en ne profitant pas de son vaste et réel pouvoir de résistance en détail, en retenant ses trésors pour qu’ils finissent par devenir la proie de l’ennemi, — en laissant périr sans secours les cités qui résistaient avec courage, et en abandonnant tout le sort de l’empire, dans deux occasions successives, à ce hasard même qu’Alexandre désirait le plus. Le caractère décisif de la victoire se manifesta immédiatement par la reddition des deux grandes capitales de l’empire persan, -Babylone et Suse (octobre-novembre, 331 av. J.-C.). Alexandre se rendit à Babylone en personne ; à Suse, il envoya Philoxenos. Comme il approchait de Babylone, le satrape Mazæos vint à sa rencontre avec les clefs de la cité ; Bagophanês, le percepteur du revenu, orna la route qu’il suivait d’autels, de sacrifices et de fleurs semées ; tandis que la population babylonienne en général et ses prêtres chaldæens se pressaient en fouie avec des acclamations et des présents. Suse fut remise à Philoxenos avec la même facilité que Babylone à Alexandre[67]. Le trésor acquis à Babylone fut grand ; il suffit pour fournir aux troupes une gratification considérable, — 600 drachmes par homme à la cavalerie macédonienne, 500 à la cavalerie étrangère, 200 à l’infanterie macédonienne, et un peu moins à l’infanterie étrangère[68]. Mais le trésor qu’on trouva à Suse et qu’on s’appropria était encore plus grand. Il est porté à 50.000 talents[69] (= environ 287.500.000 fr.), somme que nous aurions jugée incroyable, si nous ne la trouvions excédée de beaucoup par ce qui est rapporté subséquemment au sujet des trésors de Persépolis. Les quatre cinquièmes de ce trésor de Suse étaient, dit-on, en or et argent non monnayés, le reste en dariques d’or[70] ; accumulations intactes de plusieurs rois précédents, qui les avaient mises en réserve contre une époque de malheur imprévu. Une portion médiocre de ces immenses richesses, employée par Darius trois années plus tôt à pousser les opérations de sa flotte, à fournir des subsides à d’habiles officiers grecs, et à organiser une résistance anti-macédonienne, — aurait sauvé et sa vie et sa couronne. Alexandre fit reposer ses troupes pendant plus de trente jours au milieu des somptueuses jouissances de Babylone (novembre-décembre, 331 av. J.-C.). Il charma les sentiments de la population et des prêtres chaldæens par des sacrifices solennels à Bélus, aussi bien qu’en ordonnant que le temple de ce dieu, et les autres temples détruits dans le siècle précédent par Xerxès, fussent rebâtis[71]. Considérant l’empire de Perse comme étant actuellement une conquête établie, il nomma les divers satrapes. Il confirma le Persan Mazæos dans la satrapie de Babylone, mais il mit avec lui deux Grecs comme aides et garants, — Apollodôros d’Amphipolis, en qualité de commandant des ferres militaires, — Asklepiodôros comme percepteur du revenu. Il récompensa le traître persan Mithrinês, qui avait livré à son approche la forte citadelle de Sardes, en lui confiant la satrapie d’Armenia. Pour celle de Syrie et de Phénicie, il désigna Menês, qui prit avec lui trois mille talents, qu’il devait transmettre à Antipater pour lever de nouvelles troupes contre les Lacédæmoniens dans le Péloponnèse[72]. La marche d’Alexandre de Babylone à Suse occupa vingt jours ; route facile à travers un pays abondamment fourni. A Suse il fut rejoint par Amyntas fils d’Andromenês, avec un renfort considérable d’environ quinze mille hommes, — Macédoniens, Grecs et Thraces. Il y avait et de la cavalerie et de l’infanterie, — et ce qui n’est pas le moins remarquable, cinquante jeunes Macédoniens de familles nobles, demandant à être admis dans le corps des pages d’Alexandre[73]. L’incorporation de ces nouveaux venus dans l’armée lui fournit l’occasion de refondre sur plusieurs points l’organisation de ses différentes divisions, petites aussi bien que grandes[74]. Après quelque délai à Suse, — et après avoir confirmé dans sa satrapie le Persan Abulitês, qui avait livré la cité, non toutefois sans deux officiers grecs comme garants, l’un commandant les forces militaires, l’autre gouverneur de la citadelle, — Alexandre traversa le fleuve Eulæos ou Pasitigris, et se dirigea au sud-est vers la Persis propre, l’ancien foyer ou siège primitif d’où étaient partis les premiers conquérants persans[75]. Entre Suse et la Persis se trouvait une région montagneuse occupée par les Uxii, — bergers grossiers mais belliqueux, auxquels le Grand Roi lui-même avait toujours été obligé de payer un tribut toutes les fois où il allait de Suse à Persépolis, ne pouvant avec son organisation militaire impuissante surmonter les difficultés d’un pareil défilé occupé par un ennemi. Les Uxii demandèrent à ce moment le même tribut à Alexandre, qui répondit en les invitant à venir le trouver, à leur défilé et à recevoir ce tribut. Pendant ce temps-là on lui avait fait connaître un sentier dans la montagne, nouveau et peu fréquenté — il conduisit par là, en personne, un détachement de troupes si rapidement et si secrètement qu’il surprit les montagnards dans leurs propres villages. Non seulement il ouvrit ainsi le défilé ordinaire de la montagne pour le passage du gros de son armée, mais encore il tailla en pièces les U à et les humilia si bien qu’ils furent forcés de demander pardon. Alexandre était d’abord disposé à les anéantir on à les chasser ; mais à la fin, à la requête de sa captive Sisygambis, il leur permit de rester comme sujets du satrape de Suse, leur imposant un tribut de moutons, de chevaux et de bétail, seul payement que leur permettait leur pauvreté[76]. Mais quelque mauvais que le défilé uxien eût été, il en restait un autre plus mauvais encore, — appelé les Portes susiennes ou persanes[77], dans les montagnes qui entouraient la plaine de Persépolis, centre de la Persis propre. Ariobarzanês, satrape de la province, occupait ce défilé ; passage étroit fermé par un mur, avec des positions sur les montagnes des deux côtés, d’où les défenseurs, hors d’atteinte eux-mêmes, pouvaient accabler de traits un ennemi qui approchait. Après quatre journées de marche, Alexandre arriva le cinquième jour aux Portes susiennes, qu’il attaqua le lendemain matin, quelque inexpugnables qu’elles parussent. Toutefois, malgré tout le courage de ses soldats, il essuya des pertes sans faire de mal à son ennemi, et il fut obligé de retourner à son camp. On lui apprit qu’il n’y avait pas d’autre sentier par lequel ce défilé difficile pût être tourné ; mais qu’il y avait une longue marche détournée de plusieurs jours qui permettait de l’esquiver, et donnait une autre entrée dans la plaine de Persépolis. Renoncer à une entreprise comme impraticable, était une humiliation qu’Alexandre n’avait jamais encore endurée. Sur une nouvelle demande, un captif lykien, qui pendant bien des années avait gardé les moutons comme esclave sur les montagnes, lui fit connaître l’existence d’un sentier connu de lui seul, par lequel il pourrait venir sur le flanc d’Ariobarzanês. Laissant Krateros en qualité de commandant du camp, avec ordre d’attaquer le défilé de front, quand il entendrait la trompette donner le signal, Alexandre s’avança de nuit à. la tête d’un détachement léger, sous la conduite du Lykien. Il eut à surmonter des peines et des difficultés incroyables, d’autant plus qu’on était au milieu de l’hiver, et que la montagne était couverte de neige ; toutefois les efforts de ses soldats et la rapidité de ses mouvements furent tels, qu’il surprit tous les avant-postes persans, et tomba sur Ariobarzanês tout à, fait à l’improviste. Attaquées en même temps aussi par Krateros, les troupes du satrape furent forcées d’abandonner les Portes, et furent pour la plupart taillées en pièces. Beaucoup d’hommes périrent dans leur fuite au milieu des rochers et des précipices ; le satrape lui-même fut du petit nombre de ceux qui échappèrent[78]. Bien que la citadelle de Persépolis soit représentée comme l’une des places les plus fortes[79], cependant après cette conquête inattendue d’un défilé jusqu’alors jugé inexpugnable, peu de gens eurent le courage de songer a la défendre contre Alexandre. Néanmoins Ariobarzanês ; s’y rendant en toute hâte du défilé conquis, essaya encore d’organiser une défense, et du moins d’enlever le trésor royal, que quelques individus de la ville se préparaient déjà à piller. Mais Tiridatês, commandant de la garnison, craignant la colère du vainqueur, s’opposa à cette tentative et envoya un message pour presser Alexandre de hâter sa marche. En conséquence Alexandre, à la tête de sa cavalerie, s’avança avec la plus grande rapidité, et arriva à temps pour retenir et s’approprier le tout. Ariobarzanês, essayant en vain de résister, fut tué avec tous ses compagnons. Persépolis et Pasargadæ, — les deux capitales propres de la race persane, la dernière mémorable en ce qu’elle contenait le sépulcre du grand Cyrus, tombèrent toutes deux entre les mains du vainqueur[80]. En approchant de Persépolis, la compassion de l’armée fut puissamment émue par la vue d’environ huit cents captifs grecs, tous mutilés de quelque manière effrayante et douloureuse, par la perte des jambes, des bras, des oreilles, des yeux, ou de quelques autres membres (janvier, 330 av. J.-C.). La mutilation était une punition infligée ordinairement à cette époque par les gouverneurs orientaux, même par ceux qui ne passaient pas pour cruels. Ainsi Xénophon, en vantant la justice rigoureuse de Cyrus le Jeune, fait remarquer que dans les grandes rues de son gouvernement, on voyait souvent des hommes qui avaient été privés de leurs bras ou de leurs jambes, ou mutilés autrement, par autorité pénale[81]. Beaucoup de ces captifs réduits à cet état à Persépolis étaient âgés, et avaient vécu pendant des années dans leur malheureuse condition. Ils avaient été amenés de diverses cités grecques par ordre de quelques-uns des rois persans précédents ; mais sur quels prétextes avaient-ils été ainsi traités cruellement, c’est ce qu’on ne nous dit pas. Alexandre, ému jusqu’aux larmes à ce spectacle, leur offrit de les rendre à leurs demeures respectives, avec des ressources de bien-être pour l’avenir. Mais la plupart d’entre eux éprouvèrent tant de honte à l’idée de retourner chez eux, qu’ils demandèrent qu’on leur permît de rester tout à fait en Persis, avec des terres qui leur seraient assignées, et des cultivateurs dépendants, chargés d’en récolter le produit pour eux. Alexandre accéda à leur demande dans la plus grande mesure, et accorda à chacun d’eux en outre un ample présent d’argent, de vêtements et de bétail[82]. La vue de ces Grecs mutilés était bien faite pour exciter non seulement de la sympathie pour eus, mais encore de la rage contre les Perses, dans le cœur de tous les spectateurs. Alexandre saisit cette occasion, aussi bien pour satisfaire la colère et la cupidité de ses soldats, que pour se montrer dans son prétendu rôle de vengeur de la Grèce contre les Perses, chargé de punir le dommage causé par Xerxès un siècle et demi auparavant. Il était actuellement au milieu des tribus indigènes et des demeures des Perses, Ies descendants de ces guerriers grossiers qui, sors le premier Cyrus, s’étaient répandus sur l’Asie occidentale depuis l’Indus jusqu’à la mer Ægée. Dans leur propre séjour les rois de Perse avaient accumulé leurs édifices nationaux, leurs sépulcres royaux, les inscriptions commémoratives de leur sentiment religieux ou légendaire, avec un grand nombre de trophées et d’acquisitions, fruits de leurs conquêtes. Pour les desseins de l’empire du Grand Roi, Babylone, ou Suse, ou Ecbatane, était une résidence plus centrale et plus commode ; mais Persépolis était encore regardée comme le cœur de la nationalité persane. C’était le magasin principal, bien que non pas le seul, de ces accumulations annuelles du revenu impérial, que chaque roi augmentait successivement, et qu’aucun ne semble avoir jamais diminuées, De plus les seigneurs et officiers persans, qui occupaient les gouvernements et les postes lucratifs de l’empire, envoyaient continuellement des richesses chez eux en Persis, pour eux-mêmes ou pour leurs parents. Nous pouvons donc raisonnablement croire ce que nous trouvons affirmé, que Persépolis possédait à cette époque plus de richesses, publiques et privées, qu’aucune ville connue des Grecs au des Macédoniens[83]. Convoquant ses principaux officiers, Alexandre dénonça Persépolis comme la plus hostile de toutes les cités asiatiques, la patrie de ces impies envahisseurs de la Grèce, qu’il était venu attaquer. Il déclara son intention de la livrer au pillage, aussi bien que de brûler la citadelle. Il persista dans cette résolution, nonobstant les remontrances de Parmeniôn, qui lui rappela que par cet acte il se ferait simplement tort à lui-même en ruinant ce qui lui appartenait, et que les Asiatiques l’expliqueraient comme une preuve de l’intention de se retirer promptement, sans fonder de domination permanente dans le pays[84]. Après s’être approprié le trésor royal, — qui montait, dit-on, à cent vingt mille talents en or et en argent (= 690.000.000 fr.)[85], Alexandre mit le feu à la citadelle. On fit venir de Mesopotamia et d’ailleurs une multitude de mulets, avec cinq mille chameaux, pour emporter ce prodigieux trésor, qui fut transporté tout entier hors de la Persis propre, en partie pour accompagner Alexandre dans ses marches ultérieures, en partie pour être déposé dans Suse et dans Ecbatane. On ajouta au butin six mille talents en plus, trouvés dans Pasargadæ[86]. Les personnes et les biens des habitants furent abandonnés à la licence des soldats, qui obtinrent un immense butin, non seulement en or et en argent., mais encore en vêtements et en meubles riches, et,en ornements somptueux de toute sorte. Les habitants miles furent tués[87], les femmes traînées en servitude, excepté celles qui durent leur salut à la fuite, ou qui se brûlèrent dans leurs maisons avec ce qu’elles possédaient. Parmi les soldats eux-mêmes, il y eut plus d’une violente dispute pour, la possession d’articles précieux, non sans que le sang coulât à l’occasion[88]. Aussitôt que leur férocité et leur cupidité eurent été assouvies, Alexandre arrêta le massacre. L’encouragement et la sanction qu’il y donna ne furent pas l’explosion d’une fureur passagère provoquée par une résistance longue et inattendue, semblable à celle qui lui fit pendre les deux mille Tyriens et traîner Batis à Gaza, — mais un acte calculé, destiné en partie à récompenser et à satisfaire la soldatesque, mais plus encore à servir de manifestation imposante de punition vengeresse infligée aux descendants des anciens envahisseurs persans. Dans ses propres lettres que vit Plutarque, Alexandre représentait le massacre des Perses indigènes comme ayant été ordonné par lui sur des motifs de politique d’État[89]. Comme on était alors en hiver ou tout au commencement du printemps (hiver-printemps, 330 av. J.-C.), il permit au gros de son armée de jouir d’un mois de repos ou plus à Persépolis ou auprès de cette ville. Mais lui-même, à la tête d’une division marchant rapidement, traversa l’intérieur de la Persis propre, se rendant maître des diverses villes et des villages[90] ou recevant leur soumission. La résistance la plus grande qu’il éprouva lui fut faite par la tribu grossière et belliqueuse appelée les Mardi ; mais ce qui fut pire que tout ennemi, ce furent la rigueur de la saison et l’âpre dénuement d’une contrée glacée. Toutefois ni difficultés physiques, ni ennemis humains, ne purent arrêter la marche d’Alexandre. Il revint de son expédition, complètement maître de la Persis, et au printemps, il quitta cette province, pour suivre Darius en Médie. Il laissa seulement une garnison de trois mille Macédoniens à Persépolis, en conservant à Tiridatês, qui lui avait remis la ville, le titre de satrape[91]. Darius était à ce moment un fugitif, n’ayant que le titre de roi, et une simple garde du corps plutôt qu’une armée. En quittant Arbèles après la défaite, il s’était rendu en Médie dans la direction de l’est en traversant les montagnes ; il n’avait autour de lui que quelques serviteurs, et s’estimait trop heureux d’échapper à l’ennemi infatigable qui le poursuivait[92]. Il comptait qu’une fois au delà de ces montagnes, Alexandre resterait quelque temps sans l’inquiéter, tressé qu’il devait être d’aller au sud pour s’approprier les prix grands et réels de la campagne, — Babylone, Suse et Persépolis. Les dernières luttes de ce prince né sous une si mauvaise étoile seront racontées dans un antre chapitre. APPENDICESUR ISSUS ET SON VOISINAGE, EN TANT QUE SE RATTACHANT A LA BATAILLE. Le champ de bataille exact d’Issus ne peut être assigné d’une manière certaine d’après les témoignages qui nous sont accessibles. Mais il peut être déterminé à quelques milles près au nord ou au sud ; et, ce qui est même plus important, — les traits généraux de la localité, aussi bien que les mouvements préliminaires des armées opposées, peuvent être clairement confus et représentés. Le plan, annexé, du pays autour du golfe d’Issus permettra ail lecteur de suivre aisément ce qui est certain, et de comprendre le débat au sujet de ce qui est matière à hypothèse.

Plan de la bataille d'Issus Que la bataille ait été livrée dans quelque partie de l’espace étroit situé entre la côte orientale du golfe d’Issus et le flanc occidental du mont Amanus, — que la gauche d’Alexandre et la droite de Darius s’appuyassent sur la mer, et leur droite et leur gauche respectivement sur la montagne ; — que Darius vînt sur Alexandre inopinément par derrière, le forçant ainsi à revenir de Myriandros par une journée de marche et à occuper de nouveau le défilé qu’il avait déjà franchi et quitté, — ce sont des points qui sont présentés clairement et ne me paraissent donner lieu à aucun doute. Nous savons que le Pinaros, sur lequel la bataille fut livrée, était à une certaine distance au sud d’Issus, la dernière ville de Kilikia avant d’entrer en Syria (Arrien, II, 7, 2), — ές τήν ύστεραίαν προύχώρει (Darius partant d’Issus) έπί τόν ποταμόν τόν Πίναρον. — Ritter affirme par erreur qu’Issus était sur le Pinaros, qu’il appelle même le fleuve d’Issus (Erdkunde, Theil IV. Abth. 21 p. 1797-1806). Nous savons aussi que ce fleuve était à quelque distance au nord du défilé maritime appelé les Portes de Kilikia et d’Assyria, par lequel passa et repassa Alexandre. Mais quand nous voulons, au delà de ces données (dont la dernière n’est que vague et relative), fixer le champ de bataille exact, nous sommes réduit aux conjectures. Le docteur Thirlwall, dans un Appendice annexé an sixième volume de son Histoire, a réuni et discuté très habilement les différentes opinions de divers géographes. A ceux qu’il a cités, on peut ajouter — l’Essay on the Cilician and Syrian Gates, de M. Ainsworth (dans les Transactions of the Geographical Society for 1837) ; les Topographical Notes, de Mützel, sur le troisième livre de Quinte-Curce, — et le dernier volume de l’Erdkunde, de Ritter, publié seulement cette année (1855), ch. XXVII, p. 1778 sqq. Nous savons par Xénophon qu’Issus était une ville considérable tout prés de la mer, — à deux journées de marche du Pyramos et à une journée de marche au nord du défilé maritime appelé les Portes de Kilikia et de Syria. Qu’elle fût près de l’extrémité nord-est du golfe, c’est ce que l’on peut conclure de Strabon, qui calcule la ligne la plus courte à travers l’Asie Mineure comme s’étendant de Sinopê ou d’Amisus à Issus, — et qui donne la mer d’Égypte comme se terminant au nord à Issus (Strabon, XIV, p. 677 ; XVI, p. 749). L’emplacement probable d’Issus a été différemment déterminé par différents auteurs ; Rennell (Illustrations of the Geography of the Anabasis, p. 42-48) la place près d’Oseler ou Yusler ; autant que j’en puis juger, ce semble être trop éloigné de l’entrée du golfe, vers le sud. Quant au défilé maritime appelé les Portes de Kilikia et de Syria,- il y a beaucoup de différence entre Xénophon et Arrien. II est évident que, dit temps de Xénophon, ce défilé et la route qui le traversait étaient entre les montagnes et la mer, — et que les obstacles (murs fermant le passage), qu’il appelle insurmontables par la force, étaient surtout de création artificielle. Mais quand Alexandre passa, il n’existait pas de murs. Les obstacles artificiels avaient disparu pendant les soixante-dix ans qui s’écoulèrent entre Xénophon et Alexandre, et nous pouvons assigner une raison probable à ce fait. Du temps de Xénophon, la Kilikia était occupée par le prince indigène Syennesis qui, bien que tributaire, conservait un certain degré d’indépendance même à l’égard du Grand Roi, et conséquemment entretenait un mur gardé par ses propres soldats sur sa frontière du enté de la Syria. Mais du temps d’Alexandre, la Kilikia était occupée, comme la Syria, par un satrape persan. Des murs frontières artificiels, entre deux satrapies limitrophes sous le même maure, n’étaient pas nécessaires ; et on a dû même les trouver incommodes pendant les grandes opérations militaires collectives des satrapes persans contre Evagoras révolté dans Kypros (opérations faites principalement. en partant de Kilikia comme base, vers 380 av. J.-C., Diodore, XV, 2), — aussi bien que dans les opérations subséquentes contre les villes phéniciennes (Diodore, XVI, 42). Par lit nous pouvons découvrir une raison qui explique pourquoi on a pu enlever tous les obstacles artificiels avant le temps d’Alexandre, en ne laissant que les difficultés naturelles du terrain environnant dont Xénophon n’a pas parlé. L’endroit conserva encore son ancien nom : — les Portes de Kilikia et de Syria, — même après que murs et portes avaient disparu. Hais ce nom, dans la description d’Arrien, désigne un point difficile et étroit de la route sur des collines et des rochers, point que le major Rennell (Illustrations, p. 54) suppose avoir été à environ un mille au sud du fleuve et des murs décrits par Xénophon. Quoi qu’il en soit, il semble probable qu’on doit chercher le lieu que désigne Xénophon à environ sept milles (= 11 kilom. 1/4) de Scanderoun, près des ruines connues aujourd’hui sons le nom de Colonnes de Jonas (ou Sakal Tatan) et du Château de Merkes, par lesquels un fleuve appelé Merkes, Mahersy ou Kara-su coule de la montagne à la mer. Que ce fleuve soit le même que le Kersos de Xénophon, c’est l’opinion de Rennell, d’Ainsworth et de Mützel, aussi bien que du colonel Callier, qui releva le pays quand il accompagnait l’armée d’Ibrahim Pacha comme ingénieur (cité par Ritter, Erdk., p. 1792). A l’endroit mentionné ici, le golfe rentre dans les terres à l’est, tandis que le flanc occidental de l’Amanus s’en rapproche de très prés et y descend avec une raideur non ordinaire. Aussi la route suivie maintenant ne passe-t=elle pas entre la montagne et la mer, mais gravit-elle une portion de la montagne et descend-elle ensuite jusqu’au terrain bas qui borde la mer. Au nord de Merkes, l’espace entre la montagne et la mer s’élargit insensiblement vers Bayas. A quelque distance au nord de Bayas se trouve le fleuve appelé aujourd’hui Delle Tachai, que l’on regarde, avec probabilité, je crois, comme le Pinaros où se livra la bataille entre Darius et Alexandre. Toutefois cette opinion n’est pas unanime ; Kinneir identifie le Merkes avec le Pinaros. De plus, il y a plusieurs cours d’eau différents qui traversent l’espace entre le mont Amanus et la mer. Des Monceaux signale six cours d’eau comme ayant été traversés entre le Château de Merkes et Bayas, et cinq autres cours d’eau entre Bayas et Ayas (Mützel, ad Curtium, p. 105). Lequel d’entre eux est le Pinaros, c’est ce qu’on ne peut établir sans plus ou moins de doute. Outre les Portes de Kilikia et de Syria, signalées par Xénophon et par Arrien dans les passages ci-dessus, il y a encore d’autres portes, appelées les Portes Amaniennes, dont il est parlé d’une manière embarrassante. Le docteur Thirlwall insiste avec raison sur la nécessité de distinguer les passages maritimes, entre le mont Amanus et la mer, — des passages intérieurs qui traversaient la chaîne même du mont Amanus. Mais cette distinction ne semble pas uniformément observée par les auteurs anciens, quand nous comparons Strabon, Arrien et Kallisthenês. Strabon se sert de la phrase Portes Amaniennes deux fois (XIV, p. 676 ; XVI, p. 751), désignant dans les deux cas un passage maritime, et non un passage sur la montagne, — indiquant toutefois un passage maritime dans la page à laquelle nous nous en référons d’abord, et un autre dans la seconde. Dans XIV, p. 676, — il entend par αί Άμανίδες πύλαι, l’endroit appelé par des voyageurs modernes Demir Kapu, entre Ægæ et Issus, ou entre Mopsuestia et Issus ; tandis que dans XVI, 751, il entend par les mêmes mots celui que j’ai expliqué comme étant les Portes de Kilikia et de Syria, sur le côté oriental du golfe d’Issus. Dans le fait, Strabon semble concevoir comme un tout la bande de terre entre le mont Amanus et le golfe, commençant à Demir Kapu et finissant aux Portes de Kilikia et de Syria, — et appeler le commencement et la fin de cette bande du même nom, — les Portes Amaniennes. -lais il ne se sert pas de cette dernière phrase pour désigner le passage sur ou à travers le mont Amanus ; Arrien ne le fait pas non plus ; Arrien qui, en décrivant la marche de Darius s’avançant de Sochi en Kilikia, dit (II, 7, 1) : — Ύπερβαλών δή τό όρος Δαρεΐος τό κατά τάς πύλας τάς Άμανικάς καλουμένας, ώς έπί Ίσσον προήγε, καί έγένετο κατόπιν Άλεξάνδρου λαθών. Ici, faut-il remarquer, nous ne lisons pas ύπερβαλών τάς πύλας, — et je ne crois pas non plus que les mots signifient, — comme le traducteur les rend : — Transiit Amanum, eundo per Pylas Amanicas. Les mots signifient plutôt que Darius franchit la montagne là où elle était attenante aux Portes Amaniennes, — i. e. là où elle était attenante à la bande de terre bordant le golfe, et située entre ces deux points extrêmes que Strabon appelle Portes Amaniennes. Arrien emploie cette dernière phrase d’une manière moins précise que Strabon, cependant encore par rapport à la bande maritime, et non à un col sur la crête de la montagne. D’autre part, Kallisthenês (s’il est exactement reproduit par Polybe, qui répète son assertion, mais non ses expressions, XII, 17) emploie les mots Portes Amaniennes pour signifier le passage par lequel Darius entra en Kilikia, — c’est-à-dire le passage sur la montagne. Celui que Xénophon et Arrien appellent les Portes de Kilikia et de Syria, — et que Strabon appelle Portes Amaniennes, — est représenté par Polybe comme τά στενά, καί τάς λεγομένας έν τή Κιλικία πύλας. J’ai marqué sur le Plan le défilé par lequel Darius franchit le mont Amanus, comme il est sur la carte de Kiepert et sur celle de Chesney, dans la ligne allant d’Aintab à l’entrée du golfe, près du trente-septième parallèle. Il semble assez certain que ce doit avoir été la ligne de marelle de Darius, parce qu’il descendit immédiatement sur Issus, et qu’il s’avança ensuite vers le Pinaros. S’il était entré en Kilikia par le défilé de Beylan, il aurait dû passer le Pinaros avant d’arriver à Issus. Les raisons positives pour admettre un défilé praticable près du trente-septième parallèle sont, il est vrai, révoquées en doute par Mützel (ad Curtium, p. 102, 103), et, ne sont pas concluantes en elles-mêmes ; cependant je les regarde comme suffisantes, réunies aux probabilités au cas. Toutefois, et défilé, nous pouvons le supposer, était moins fréquenté que la ligne maritime de route à travers les Portes de Kilikia et de Syria, et que le défilé de Beylan ; ligne qui, comme la plus ordinaire, fut préférée et par les soldats de Cyrus et par Alexandre. Relativement à la marche dé ce prince, le docteur Thirlwall soulève ici une question dans le sens qui suit. Puisque Alexandre avait l’intention de passer par le défilé de Beylan dans le dessein d’attaquer le camp des Perses à Sochi, qu’est-ce qui aurait pu le faire aller à Myriandros, qui était plus au sud que Beylan et hors de sa route ? Cette difficulté parait si considérable au docteur Thirlwall, que, pour la faire disparaître, il incline à accepter l’hypothèse de M. Williams, qui place Myriandros à Bayas, et les Portes kiliko-syriennes à Demir Kapu, hypothèse qui me parait inadmissible pour diverses raisons et contre laquelle M. Ainsworth (dans son Essay of the Cilician and. Syrian Gates) a avancé plusieurs objections très fortes. J’avoue que je ne sens pas cette difficulté sur laquelle insiste le docteur Thirlwall. Quand nous voyons que Cyrus et les Dix Mille allèrent à Myriandros, en se rendant au défilé de Beylan, nous pouvons raisonnablement conclure- que, cette ville fût-elle dans la ligne directe ou non, elle était au moins dans la route habituelle de marche, — qui ne coïncide pas toujours avec la ligne directe. Mais, pour ne pas insister sur cette supposition, toutefois, — admettons qu’il existait une autre route plus courte conduisant à Beylan sans passer par Myriandros, — il a dit y avoir assez de motifs pour engager Alexandre à se détourner un peu de son chemin, afin de visiter Myriandros. Car c’était une chose importante pour lui de s’assurer des ports de mer sur ses derrières, en cas d’un revers possible. Supposez-le repoussé et forcé de se retirer, — ce devait être une aide essentielle pour sa retraite de s’être assuré à l’avance de Myriandros, aussi bien que des autres ports de mer. Dans les mois suivants, nous le verrons précisément aussi soigneux de s’assurer des cités phéniciennes sur la côte avant de pénétrer dans l’intérieur pour attaquer Darius à Arbèles. En outre, Alexandre, s’avançant pour attaquer Darius, n’avait rien à gagner en se hâtant, et rien à perdre en arrivant à Sochi trois jours plus tard. Il savait que l’énorme armée persane n’essayerait pas de s’échapper ; ou elle l’attendrait à Sochi, ou bien elle avancerait en Kilikia pour l’y attaquer. Plus il tardait, plus il était vraisemblable qu’elle prendrait le dernier partir ce qui était ce qu’il désirait. Il n’avait donc rien à perdre en aucune manière, et avait quelque chance d’avantage en prolongeant sa marche vers Sochi aussi longtemps qu’il était nécessaire pour s’assurer de Myriandros, à n’y a pas plus de difficulté, je pense, à comprendre pourquoi il alla à Myriandros que pourquoi il alla à l’ouest de Tarsos (encore plus en dehors de sa ligne de marche), à son et à Anchiatilos. Il semble probable (comme Rennell (p. 56) et autres le pensent) que l’emplacement de Myriandros est aujourd’hui à quelque, distance à l’intérieur des terres ; qu’il y a eu un accroissement de terre nouvelle et de marécages sur la dite. La ville nouvelle de Scanderoun occupe l’emplacement de Άλεξανδρεία κατ̕ Ίσσον, fondée — probablement par ordre d’Alexandre lui-même en commémoration de la victoire d’Issus. Suivant Ritter (p. 1791) —, Alexandre eut la grande idée d’y établir un marché pour le trafic de l’Orient avec l’Égypte. L’importance de l’emplacement de Scanderoun, dans l’antiquité, est ici grandement exagérée. Je ne connais rien qui prouve qu’Alexandre eût l’idée que Ritter lui attribue ; et il est certain que ses successeurs n’eurent pas une idée semblable, vu qu’ils fondèrent les grandes cités d’Antioche et de Seleukeia (en Pieria) qui toutes deux amenaient le commerce vers le, cours supérieur de l’Oronte, et conséquemment le détournaient de Scanderoun. Cette dernière ville n’a d’importance qu’en ce qu’elle sert de port à Alep, cité (Berœa) de peu de conséquence dans l’antiquité, tandis qu’Antioche devint la première cité de l’Orient, et Seleukeia une des premières ; V. Ritter, p. 1152. |