HISTOIRE DE LA GRÈCE

DIX-HUITIÈME VOLUME

CHAPITRE II — CAMPAGNES ASIATIQUES D’ALEXANDRE.

|

Un an et quelques mois avaient suffi à Alexandre pour montrer une première fois son énergie et son habileté militaire, destinées à accomplir des exploits plus grands encore, et pour anéantir les aspirations vers la liberté parmi les Grecs au sud, aussi bien que parmi les Thraces au nord, de la Macédoine (335-334 av. J.-C.). L’hiver suivant fut employé à achever ses préparatifs ; de sorte qu’au commencement du printemps de 334 avant J.-C., son armée destinée à conquérir l’Asie fut réunie entre Pella et Amphipolis, tandis que sa flotte était à portée de prêter appui. Tout le reste de la vie d’Alexandre, depuis qu’il traversa l’Hellespont en mars ou en avril 334 avant jusqu’à sa mort à Babylone en juin 323 avant J.-C., onze ans et deux ou trois mois, — se passa en Asie, au milieu d’opérations militaires incessantes et de conquêtes toujours multipliées. Il ne vécut pas pour revoir la Macédoine ; mais ses exploits furent accomplis sur une échelle si gigantesque, ses conquêtes dépassèrent tellement toute mesure, et sa soif d’agrandissement ultérieur fut cependant si insatiable, que la Macédoine en arriva à être insignifiante dans la liste de ses possessions. A plus forte raison les cités grecques sont-elles réduites à l’état de dépendances éloignées d’un empire oriental nouvellement né. Pendant toutes ces onze années, il y a presque une lacune dans l’histoire de la Grèce, à l’exception çà et là de quelques événements épars. C’est seulement à la mort d’Alexandre que les cités grecques se réveillent et reprennent du mouvement et de l’activité. Les conquêtes d’Alexandre en Asie ri appartiennent pas directement et littéralement à la tâche d’uni historien de la Grèce. Elles furent accomplies par des armées dont le général, les principaux officiers, et la plus grande partie des soldats, étaient Macédoniens. Les Grecs qui servaient sous lui n’étaient que des auxiliaires, comme les Thraces et les Pæoniens. Bien que plus nombreux que tous les autres auxiliaires, ils ne constituaient pas, comme les Dix Mille Grecs dans l’armée du jeune Cyrus, la force sur laquelle il comptait surtout pour la victoire. Son premier secrétaire, Eumenês de Kardia, était Grec, et probablement la plupart des fonctions civiles et intellectuelles qui se rattachaient au service étaient remplies également par des Grecs. Un grand nombre de Grecs aussi servaient contre lui dans l’armée des Perses, et composaient à vrai dire une proportion plus considérable de la force réelle (en ne regardant pas simplement le nombre) dans l’armée de Darius que dans celle d’Alexandre. C’est ainsi que l’expédition devient indirectement mêlée au courant de l’histoire grecque par la puissante action auxiliaire de Grecs des deux côtés, — et plus encore par sa connexion avec des projets antérieurs, des rêves et des légendes qui précédèrent de beaucoup l’agrandissement de la Macédoine, — aussi bien que par le caractère qu’Alexandre jugea convenable de prendre. Se venger de la Perse pour l’invasion de la Grèce par Xerxès, et délivrer les Grecs asiatiques, tel avait été le plan du Spartiate Agésilas et de Jasôn de Pheræ, avec des espérances fondées sur la mémorable expédition et le retour heureux des Dix Mille. Il avait été recommandé par le rhéteur Isocrate, d’abord aux forces combinées de la Grèce, pendant que les cités grecques étaient encore libres, sous l’hégémonie commune d’Athènes et de Sparte, — ensuite à Philippe de Macédoine comme chef de la Grèce réunie, quand ses armes victorieuses avaient arraché une reconnaissance d’hégémonie, en écartant et Athènes et Sparte. Il plaisait à Philippe, avec son ambition entreprenante, d’être nommé chef de la Grèce pour l’exécution de ce projet. De lui il passa à son fils plus ambitieux encore. Bien qu’elle soit réellement un plan formé par l’ambition macédonienne et pour l’agrandissement macédonien, l’expédition contre l’Asie devient ainsi mêlée à la série des événements grecs, sous le prétexte panhellénique de représaille pour les insultes déjà bien anciennes de Xerxês. Je l’appelle un prétexte, parce qu’elle avait cessé d’être un sentiment hellénique réel, et qu’elle servait maintenant deux desseins différents : d’abord elle ennoblissait l’entreprise aux yeux d’Alexandre lui-même, dont l’esprit était très accessible au sentiment religieux et légendaire, et qui s’identifiait volontiers avec Agamemnôn ou Achille, immortalisés comme exécuteurs de la vengeance de la Grèce pour une insulte asiatique ; — ensuite elle aidait à maintenir les Grecs tranquilles pendant son absence. Il savait lui-même que les sympathies réelles des Grecs étaient plutôt contraires que favorables à ses succès. A part cet ensemble de sentiments éteints, rallumés avec faste pour les desseins d’Alexandre, la position des Grecs par rapport à ses campagnes en Asie était tout à fait la même que celle des contingents allemands, en particulier de ceux de la Confédération du Rhin, qui servaient dans la grande armée avec laquelle l’empereur Napoléon envahit la Russie en 1812. Ils n’avaient aucun intérêt public dans la victoire de l’envahisseur, qui ne pouvait avoir d’autre fin que de les réduire à un abaissement plus grand. Il était vraisemblable qu’ils resteraient attachés à leur chef aussi longtemps que sa puissance resterait intacte, mais pas plus longtemps. Cependant Napoléon crut avoir droit de compter. sur eux comme s’ils avaient été des Français, et de dénoncer les Allemands au service de la Russie comme des traîtres qui avaient manqué à la fidélité qu’ils lui devaient. Nous le voyons établir entre les Russes et les Allemands faits prisonniers la même distinction marquée, que faisait Alexandre entre des prisonniers asiatiques et grecs. Ces prisonniers grecs, le prince macédonien leur reprochait d’être coupables de trahison contre le statut proclamé de la Grèce collective, par lequel il avait été déclaré général et le roi de Perse ennemi public[1]. La Hellas, comme agrégat politique, a cessé actuellement d’exister, si ce n’est en ce qu’Alexandre emploie le nom pour ses propres desseins. Les membres constitutifs sont annexés comme dépendances, sans doute de valeur considérable, au royaume macédonien. Quatorze ans avant l’avènement d’Alexandre, Démosthène, en excitant les Athéniens à soutenir Olynthos contre Philippe, leur avait dit[2] : — La puissance macédonienne, considérée comme un accessoire, n’est- pas d’une médiocre valeur ; mais par elle-même elle est faible et remplie d’embarras. En renversant la position des parties, ces mots représentent exactement ce que la Grèce elle-même était devenue, par rapport à la Macédoine et à la Perse, à l’époque de l’avènement d’Alexandre. Si les Perses eussent joué leur jeu avec une vigueur et une prudence passables, son succès aurait eu pour mesure le degré auquel il pouvait s’approprier les forces grecques, et les enlever à son ennemi. Les manifestations mémorables et illustres, d’Alexandre, dans lesquelles nous entrons actuellement, appartiennent non au roi qui gouverne ou à l’homme politique, mais au général et au soldat. Dans ce rôle son apparition forme une sorte d’époque historique. Ce n’est pas seulement par les qualités militaires, — par la bravoure la plus hardie, et même la plus aventureuse, — par une activité personnelle infatigable et par la force à endurer la peine et la fatigue, qu’il est supérieur, bien que ces qualités seules, quand elles se trouvent dans un roi, agissent si puissamment sur ceux qu’il commande, qu’elles suffisent pour produire de grandes choses, même quand elles sont combinées avec un talent de général qui ne surpasse pas la moyenne de son époque. Mais sous ce dernier rapport, Alexandre était encore plus au-dessus du niveau de ses contemporains. Ses combinaisons stratégiques, l’emploi qu’il fit de différents genres de force concourant à une seule fin, ses plans à longue portée en vue de poursuivre ses campagnes, sa prévoyance constante et les ressources avec lesquelles il combattait de nouvelles difficultés, combinés avec la rapidité des mouvements même sur le terrain le plus difficile, — tout cela porté à une grandeur prodigieuse, — est sans exemple dans l’histoire ancienne. Par là l’art de la guerre systématique et scientifique est porté à un degré de puissance tel crie même ses successeurs élevés à son école ne purent le conserver dans son intégrité. Toutefois nous devons nous rappeler qu’Alexandre trouva le système militaire macédonien construit par Philippe, et qu’il n’eut qu’à l’appliquer et à l’agrandir. Tel qu’il lui fut transmis, il comprenait le résultat accumulé et les fruits mûrs d’une série de perfectionnements successifs, appliqués par des tacticiens grecs aux arrangements helléniques primitifs. Pendant les soixante années qui précédèrent l’avènement d’Alexandre, l’art de la guerre avait été remarquablement progressif, — au détriment, hélas ! de la liberté politique grecque. Autour de nous (dit Démosthène s’adressant au peuple d’Athènes en 342 avant J.-C.), tout a été en progrès depuis quelques années, — aucune chose n’est semblable à ce qu’elle était auparavant ; mais nulle part le changement et le développement ne sont plus remarquables que dans les affaires de la guerre. Jadis, les Lacédæmoniens aussi bien que les autres Grecs ne faisaient rien de plus que d’envahir le territoire les uns des autres, pendant les quatre ou cinq mois d’été, avec leur armée indigène d’hoplites-citoyens : en hiver ils restaient chez eux. Mais aujourd’hui nous voyons Philippe constamment en action, l’hiver aussi bien que l’été, attaquant tous ceux qui l’entourent, non seulement avec des hoplites macédoniens, mais avec de la cavalerie, de l’infanterie légère, des archers, des étrangers de toute sorte, et des machines de siége[3]. Dans plusieurs des chapitres qui précèdent, j’ai insisté sur ce changement progressif opéré dans le caractère de l’état militaire grec. A Athènes et dans la plupart des autres parties de la Grèce, les citoyens étaient devenus opposés à un service à la guerre dur et actif. L’usage des armes avait passé principalement à des soldats de profession, qui, sans aucun des sentiments propres au citoyen, servaient partout où une bonne solde leur était offerte, et qui se multiplièrent immensément, au détriment et au danger de la société grecque[4]. Beaucoup de ces mercenaires étaient armés à la légère, — peltastes servant conjointement avec les hoplites[5]. Iphikratês perfectionna beaucoup et arma de nouveau en partie les peltastes, qu’il employa conjointement avec les hoplites d’une manière si efficace qu’il étonna ses contemporains[6]. Son innovation fut encore développée par le grand génie militaire d’Epaminondas, qui non seulement fit concourir à un seul plan d’opérations l’infanterie ; la cavalerie, les troupes légères et les troupes pesamment armées, mais encore changea complètement les principes reçus des manœuvres de bataille, en concentrant une force irrésistible d’attaque sur un seul point de la ligne de l’ennemi, et en tenant le reste de sa propre ligne plus sur la défensive. Outre ces améliorations importantes, réalisées par des généraux dans la pratique actuelle, d’intelligents officiers, tels que Xénophon, consignèrent les résultats de leur expérience militaire dans d’importants traités critiques qu’ils publièrent[7]. Telles furent les leçons que Philippe de Macédoine apprit et appliqua à l’asservissement de ces Grecs, en particulier des Thébains, de qui elles étaient tirées. Dans sa jeunesse, comme otage à Thèbes, il avait probablement conversé avec Epaminondas, et il a dû certainement devenir familier avec les arrangements militaires thébains. Il avait toute raison, non seulement par ambition de conquête, mais même par besoin de se défendre, pour les mettre à profit, et il apporta à la tache militaire un génie et des aptitudes de l’ordre le plus élevé. Dans les armes, les évolutions, les engins, l’art d’enrégimenter, les dispositions des bureaux de la guerre, il introduisit d’importantes nouveautés, et légua à ses successeurs le système militaire macédonien, qui, perfectionné par son fils, dura jusqu’au moment où, près de deux siècles plus tard, Rome conquit le pays. Les forces militaires de la Macédoine, dans les temps qui précédèrent Philippe, semblent avoir consisté, comme celles de la Thessalia, en une cavalerie bien armée et bien montée, formée des riches propriétaires du pays, — et en un nombreux assemblage de peltastes ou infanterie légère (un peu analogues aux penestæ thessaliens) : ces peltastes formaient la population rurale, bergers ou cultivateurs, qui soignaient les moutons et le bétail, ou qui labouraient la terre dans les montagnes et les vallées spacieuses de la haute Macédoine. Les villes grecques près de la côte et les quelques villes macédoniennes de l’intérieur avaient des hoplites citoyens mieux armés ; mais le service à pied, n’était pas en honneur parmi les indigènes, et l’infanterie macédonienne, dans son caractère général, n’était guère plus qu’une foule tumultueuse. A l’époque de l’avènement de Philippe, les fantassins n’avaient pour toute arme que des épées rouillées et des boucliers d’osier, et ils n’étaient nullement suffisants pour résister aux incursions de leurs voisins thraces et illyriens, devant lesquels ils étaient constamment forcés de chercher un refuge aux montagnes[8]. La condition de ces fantassins était celle de pauvres bergers, à moitié nus et couverts seulement de peaux de bœuf, et mangeant dans des écuelles de bois ; elle ne différait guère de celle de la population de la haute Macédoine trois siècles auparavant, quand elle fut visitée pour la première fois par Perdikkas, le premier père des rois macédoniens, et que l’épouse du prince indigène faisait le pain de ses propres mains[9]. D’autre part, bien que l’infanterie macédonienne fût peu importante, la cavalerie du pays se montra excellente, tant dans la guerre du Péloponnèse que dans celle que Sparte fit à Olynthos plus de vingt ans après[10]. Ces cavaliers, comme les Thessaliens, chargeaient en ordre compacte, portant comme principale arme offensive, non des javelines à lancer, mais la courte pique destinée à percer dans un combat corps à corps. C’est dans cet état défectueux que Philippe trouva l’organisation militaire. Sous ses auspices elle fut complètement refondue. La pauvre et robuste landwehr de la Macédoine, constamment sur la défensive contre des voisins pillards, forma une matière excellente à faire des soldats, et ne se montra pas indocile aux innovations d’un prince guerrier. On l’exerça constamment dans le rang régulier et dans la file d’une infanterie pesamment armée ; de plus, on lui fit adopter une nouvelle espèce d’arme, non seulement en elle-même très difficile à manier, mais encore relativement inutile au soldat combattant seul, et qui ne pouvait être employée que par un corps d’hommes en ordre compacte, exercés à se mouvoir ou à s’arrêter ensemble. Cette nouvelle arme, dont nous entendons le nom pour la première fois dans l’armée de Philippe, était la sarissa, — la pique ou lance macédonienne. La sarissa était employée tant par l’infanterie de sa phalange que par des régiments particuliers de sa cavalerie ; dans les deux cas elle était longue, bien que celle de la phalange fût de beaucoup la plus longue des deux. Les .régiments de cavalerie appelés sarissophori ou lanciers, étaient une sorte de cavalerie légère, portant une longue lance, et distinguée de la grosse cavalerie réservée pour le choc d’un combat corps à corps, qui portait le xiston ou courte pique. La sarissa de cette cavalerie peut avoir eu quatre mètres de longueur et avoir été aussi longue que l’est aujourd’hui la lance des cosaques ; celle de l’infanterie ou phalange n’avait pas moins de six mètres trente centimètres de long. Une arme de cette dimension est si prodigieuse et si pesante que nous aurions de la peine à y croire, si elle n’était attestée par l’assertion distincte d’un historien tel que Polybe. La longueur extraordinaire de la sarissa ou pique constituait l’attribut ou force remarquable de la phalange macédonienne. Les phalangites étaient rangés en files généralement de seize hommes en profondeur, chacune appelée lochos, avec un intervalle de 90 centimètres entre les soldats de deux en deux du front à l’arrière. Sur le devant, se tenait le lochagos, homme de force supérieure et d’une expérience militaire éprouvée. Le second et le troisième homme de la file, aussi bien que le dernier qui fermait le tout, étaient également des soldats d’élite, recevant une paye plus considérable que les autres. Or, la sarissa, quand elle était dans une position horizontale, était tenue avec les deux mains — distinguée sous ce rapport de la pique de l’hoplite grec qui n’occupait qu’une main, l’autre étant nécessaire pour le bouclier —, et tenue de manière à dépasser de 4 mètres et demi le corps du piquier, tandis que la partie postérieure de 1 mètre 82 centimètres était chargée de telle sorte que, grâce à cette division, l’usage en était plus commode. Ainsi, la sarissa de l’homme qui était second dans la file dépassait de 3 mètres 05 centimètres le premier rang ; celle du troisième homme de 2 mètres 74 centimètres ; celles du quatrième et du cinquième rang, respectivement, de 1 mètre 82 centimètres et de 91 centimètres. Chaque file présentait ainsi une quintuple série de piques faisant face à un ennemi qui avançait. De ces cinq piques, les trois premières avaient naturellement une projection plus grande, et même la quatrième une projection non moindre que les piques des hoplites grecs venant comme ennemis à la charge. Les rangs derrière le cinquième, en servant à appuyer et à pousser en avant ceux de devant, ne portaient pas la sarissa dans une position horizontale, mais ils la plaçaient en biais sur les épaules de ceux qu’ils avaient devant eux, de manière à briser la force des dards ou des flèches qui pouvaient être lancés sur leurs têtes des derniers rangs de l’ennemi[11].

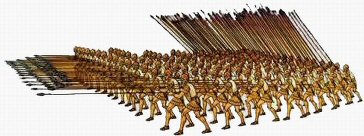

Le phalangite (soldat de la phalange) était, en outre, pourvu d’une courte épée, d’un bouclier circulaire d’un peu plus de 60 centimètres de diamètre, d’une cuirasse, de jambières et d’une kausia ou chapeau à larges bords,— couverture de tête commune dans l’armée macédonienne. Mais les longues piques étaient, à vrai dire, les principales armes défensives aussi bien qu’offensives. Elles étaient destinées à résister à la charge des hoplites grecs, ayant la pique d’une main et le pesant bouclier de l’autre, en particulier, à la plus formidable manifestation de cette force, la colonne thêbaine profonde organisée par Epaminondas. Ce fut à elle que Philippe eut affaire à son avènement, comme étant celle des infanteries grecques à laquelle il était impossible de résister, et qui renversait tout ce qu’elle avait devant elle en frappant de la pique et en poussant du bouclier. Il trouva le moyen de la vaincre, en exerçant sa pauvre infanterie macédonienne à l’usage systématique de la longue pique tenue à deux mains. La colonne thêbaine, chargeant une phalange armée ainsi, se trouva hors d’état de se faire jour dans la rangée des piques tendues en avant, ou d’en venir au coup porté par le bouclier. On nous dit qu’à la bataille de Chæroneia, les soldats thêbains du premier rang, hommes d’élite de la cité, périrent tous sur place ; et cela n’est pas étonnant, si nous nous les imaginons se précipitant, entraînés par leur propre courage aussi bien que poussés par les soldats de derrière, sur une muraille de piques d’une longueur double des leurs. Nous devons considérer la phalange de Philippe, eu égard aux ennemis qu’il avait devant lui, et non eu égard à l’organisation romaine, plus récente, que Polybe met en comparaison. Elle répondait parfaitement aux desseins de Philippe, qui avait surtout besoin de résister au choc de front, en l’emportant ainsi sur les hoplites grecs dans leur propre mode d’attaque. Or, Polybe nous informe que la phalange ne fut pas une seule fois défaite de front et sur un terrain convenable pour elle, et partout mi le terrain convenait aux hoplites il convenait également à la phalange. Les inconvénients de l’ordre de Philippe et des longues piques résultèrent de ce que la phalange ne pouvait changer de front ni garder son ordre sur un terrain inégal, mais ces inconvénients n’étaient guère moins sentis par les hoplites grecs[12]. La phalange macédonienne, nommée les pezetæri[13] ou fantassins compagnons du roi, comprenait- le corps général d’infanterie indigène, en tant que distingué du corps d’armée spécial. Sa division la plus considérable, que nous trouvons mentionnée sous Alexandre, et qui parait sous le commandement d’un général de division, est appelée Taxis. Combien y avait-il en tout de ces taxeis, nous l’ignorons : la primitive armée asiatique d’Alexandre (sang : compter ce qu’il laissa en Macédoine) en comprenait six, qui coïncidaient apparemment avec les divisions provinciales du pays : Œrestæ, Lynkestæ, Elimiotæ, Tymphæi, etc.[14] Les auteurs de traités sur la tactique nous donnent comme régnant dans l’armée macédonienne une échelle systématique — montant de l’unité la plus basse, le lochos de seize hommes, par des multiples successifs de deux, jusqu’à, la quadruple phalange de 16.384 hommes —. Parmi ces divisions, celle qui ressort comme la plus fondamentale et la plus constante est le syntagma, qui contenait seize lochi. Formant ainsi un carré de seize hommes de front et en profondeur, ou 256 hommes, il était en même temps un agrégat distinct ou bataillon permanent, auquel étaient attachés cinq surnuméraires, un enseigne, un homme d’arrière-garde, un trompette, un héraut et un serviteur ou ordonnance[15]. Deux de ces syntagmas composaient un corps de 512 hommes, appelé une pentakosiarchie ; qui était, dit-on, du temps de Philippe, le régiment ordinaire, agissant ensemble sous un commandement séparé ; mais plusieurs de ces corps furent doublés par Alexandre quand il réorganisa son armée à Suse[16], de manière à former des régiments de 1.024 hommes, chacun sous son chiliarque, et chacun comprenant quatre syntagmas. Toute cette distribution systématique des forces militaires macédoniennes à l’intérieur, paraît avoir été arrangée par le génie de Philippe. Dans le service actuel à l’étranger, aucune précision numérique ne pouvait être observée, un régiment ou une division ne pouvait pas toujours avoir le même nombre fixe d’hommes : Mais quant à l’ordre de bataille, une profondeur de seize, pour les files des phalangites, paraît avoir été regardée comme importante et caractéristique[17], peut-être essentielle pour donner de la confiance aux troupes. C’était une profondeur beaucoup plus grande qu’il n’était ordinaire aux hoplites grecs, et qui ne fut jamais surpassée par aucun Grec, à l’exception des Thêbains. Mais la phalange, bien qu’elle fût un article essentiel, n’en était cependant qu’un, entre beaucoup d’autres, dans l’organisation militaire variée introduite par Philippe. Elle n’était ni destinée, ni propre à agir seule, n’étant pas habile à changer de front pour se protéger soit en flanc, soit par derrière, et hors d’état de s’adapter à un terrain inégal. Il y avait une autre sorte d’infanterie organisée par Philippe, appelée les hypaspistæ, — hommes armés d’un bouclier ou gardes[18], peu nombreuse dans l’origine et employée à la défense personnelle du prince, — mais se développant plus tard et formant plusieurs corps d’armée distincts. Ces hypaspistæ ou gardes étaient de l’infanterie légère de ligne[19] ; c’étaient des hoplites gardant un ordre régulier et destinés au combat corps à corps, mais armés plus légèrement, et plus propres aux diversités de circonstance et de position que la phalange. Ils semblent avoir combattu avec la pique dans une main et le bouclier dans l’autre, comme les Grecs, et ne pas avoir porté la pique phalangite tenue avec les deux mains ou sarissa. Ils occupaient une sorte de place intermédiaire entre l’infanterie, pesamment armée de la phalange proprement appelée ainsi, et les peltastes et les troupes légères en général. Alexandre, clans ses dernières campagnes, les avait distribués en chiliarchies (de quel temps datait cette distribution, c’est ce que nous ne savons pas distinctement), au moins au nombre de trois, et probablement plus[20]. Nous les trouvons employés par lui pour des mouvements en avant et offensifs : d’abord, ses troupes légères et sa cavalerie commencent l’attaque, puis les hypaspistæ viennent pour la continuer ; en dernier lieu, on fait avancer la phalange pour les appuyer. On se sert aussi des hypaspistæ pour les assauts à donner aux places garnies de murs et pour de rapides marches de nuit[21]. Quel en était le nombre total, nous l’ignorons[22]. Outre la phalange et les hypaspistæ ou gardes, l’armée macédonienne, telle que l’employèrent Philippe et Alexandre, comprenait un nombreux assemblage de troupes décousues ou irrégulières, en partie Macédoniens indigènes, en partie étrangers, Thraces, Pæoniens, etc. Ces soldats étaient de différentes sortes : peltastes, akontistæ et archers. Les meilleurs d’entre eux semblent avoir été les Agrianes, tribu pæonienne habile dans l’usage de la javeline. Alexandre les tenait en mouvement pour agir avec vigueur sur les flancs et sur le front de son infanterie pesamment armée, ou il les mêlait à sa cavalerie, — et il les employait encore à poursuivre les ennemis défaits. En dernier lieu, la cavalerie de l’armée d’Alexandre était également admirable, — au moins égale, et vraisemblablement même supérieure en efficacité, à sa meilleure infanterie[23]. J’ai déjà mentionné que la cavalerie était la force indigène d’élite de la Macédoine longtemps avant le règne de Philippe, qui l’avait étendue et perfectionnée[24]. La grosse cavalerie, entièrement ou surtout composée de Macédoniens indigènes, était connue par sa dénomination des Compagnons. Il y avait, en outre, une variété de cavalerie nouvelle et plus légère, introduite apparemment par Philippe, et appelée les sarissophori ou lanciers, employée, comme les cosaques, dans les postes avancés ou pour battre le pays. La sarissa qu’elle portait était probablement plus courte que celle de la phalange, mais elle était longue, comparée au xyston ou pique, faite pour percer, que la grosse cavalerie employait pour le choc d’un combat corps à corps. Arrien, en décrivant l’armée d’Alexandre à Arbèles, énumère huit escadrons distincts de cette grosse cavalerie — ou cavalerie des Compagnons, mais le nombre total compris dans l’armée macédonienne à l’avènement d’Alexandre n’est pas connu. Parmi ces escadrons, plusieurs du moins (sinon tous) étaient nommés d’après des villes particulières ou districts du pays : — Bottiæa, Amphipolis, Apollonia, etc.[25] ; il y en avait un, ou plus, distingué comme l’Escadron Royal — l’Agêma ou corps d’élite de cavalerie, — à la tête duquel Alexandre chargeait généralement, en personne parmi les premiers des combattants[26]. La distribution de la cavalerie en escadrons fut celle qu’Alexandre trouva à son avènement, mais il la changea quand il refondit les arrangements de son armée (en 330 av. J.-C.) à Suse, de manière à subdiviser l’escadron en deux letchi, et à établir le loches pour sa division élémentaire de la cavalerie, comme il l’avait toujours été de l’infanterie[27]. Ses réformes allaient ainsi à réduire le corps primitif de cavalerie de l’escadron au demi escadron ou loches, tandis qu’elles tendaient à rassembler l’infanterie en corps plus considérables, — de cohortes de 500 hommes chacune à des cohortes de 1,000 hommes chacune. Parmi les hypaspistæ ou gardes aussi, nous trouvons un agêma ou cohorte d’élite, qui était appelée plus souvent que les autres pour commencer le combat. Une troupe plus choisie encore était les gardes du corps, petite compagnie d’hommes éprouvés et de confiance, connue individuellement d’Alexandre, toujours attachés à sa personne, et agissant en qualité d’adjudants ou de commandants pour un service spécial. Ces gardes du corps paraissent avoir été des personnes choisies, tirées des jeunes gens royaux ou pages, institution établie d’abord par Philippe, et prouvant la peine prise par lui pour amener les principaux Macédoniens à entrer dans une organisation militaire, aussi bien qu’à dépendre de sa personne. Les jeunes gens royaux, fils des principaux personnages de toute la Macédoine, étaient pris par Philippe en service, et tenus en résidence permanente pour servir sa personne et lui tenir compagnie. Ils montaient perpétuellement la garde dans son palais, se partageant tour à tour les heures de service de jour et de nuit ; ils recevaient son cheval des mains des écuyers, l’aidaient à y monter, et l’accompagnaient quand il allait à la chasse ; ils introduisaient les personnes qui venaient solliciter des audiences, et faisaient entrer ses maîtresses la nuit par une porte particulière. Ils jouissaient du privilège de s’asseoir à table avec lui, aussi bien que de celui de n’être jamais fouettés que par son ordre spécial[28]. Nous ne connaissons pas le nombre exact de la compagnie, mais il ne doit pas avoir été petit, puisque cinquante de ces jeunes gens furent envoyés de Macédoine à la fois, par Amyntas, pour rejoindre Alexandre et être ajoutés à la compagnie à Babylone[29]. En même temps, la mortalité parmi eux était probablement considérable, vu qu’en accompagnant Alexandre ils enduraient même au delà des prodigieuses fatigues qu’il s’imposait à lui-même[30]. L’éducation dans ce corps était une préparation d’abord pour devenir garde du corps du roi, — ensuite, pour être nommé à de grands et importants commandements militaires. En conséquence, ç’a été le premier degré d’avancement pour la plupart des diadochi ou grands officiers d’Alexandre, qui, après sa mort, se découpèrent des royaumes dans ses conquêtes. Ce fut ainsi que les forces macédoniennes indigènes furent agrandies et diversifiées par Philippe, comprenant à sa mort : — 1° La phalange, compagnons de pied, ou masse générale de l’infanterie pesamment armée, exercée à l’usage de la longue pique ou sarissa tenue à deux mains. — 2° Les hypaspistæ, ou troupes de gardes à pied légèrement armés. — 3° Les Compagnons, ou grosse cavalerie, l’ancienne armée indigène composée des Macédoniens plus opulents ou plus aisés. — 4° La cavalerie plus légère, lanciers ou sarissophori. A ces troupes furent joints des auxiliaires étrangers de grande valeur. Les Thessaliens, que Philippe avait en partie subjugués et gagnés en partie, lui fournirent un corps de grosse cavalerie non inférieure à la cavalerie macédonienne indigène. De diverses parties de la Grèce il tira des hoplites, volontaires pris à sa solde, portant le bouclier de dimension ordinaire d’une main et la pique de l’autre. Chez les tribus guerrières des Thraces, des Pæoniens et des Illyriens, etc., qu’il avait réduites autour de lui, il leva des contingents de troupes légères de diverses espèces, peltastes, archers, akontistæ, etc., tous excellents à leur manière, et éminemment utiles à ses combinaisons, conjointement avec les masses plus pesantes. En dernier lieu, Philippe avait complété ses arrangements militaires en organisant ce qu’on peut appeler un équipage réel de siége pour des siéges aussi bien que pour des batailles ; quantité de projectiles et de machines à battre en brèche, supérieure à tout ce qui existait à cette époque. Nous voyons Alexandre faire usage de cette artillerie la première année même de son règne, dans sa campagne contre les Illyriens[31]. Même dans ses marches en Inde les plus éloignées, il l’emmena avec lui, ou bien il eut le moyen de construire de nouveaux engins pour l’occasion. Il n’y eut aucune partie de son équipement militaire plus essentielle à ses conquêtes. Les siéges victorieux d’Alexandre sont au nombre de ses plus mémorables exploits. A tout cet appareil varié, considérable et systématisé de forces effectives, il faut ajouter les établissements civils, les dépôts, les magasins d’armes, les mesures prises pour les remontes, les officiers instructeurs et les adjudants, etc., indispensables pour maintenir ces forces constamment en exercice et en activité. A l’époque de l’avènement de Philippe, Pella était une place sans importance[32] ; à sa mort non seulement elle était forte comme lieu fortifié et de dépôt pour le trésor royal, mais encore elle était le centre permanent des plus grandes forces militaires alors connues ; là se trouvaient les bureaux de la guerre, là se formaient les soldats. Les registres militaires aussi bien que les traditions de la discipline macédonienne y furent conservés jusqu’à la chute de la monarchie[33]. Philippe avait employé sa vie à organiser ce puissant instrument de domination. Ses revenus, quelque considérables qu’ils fussent, fournis par des mines et par des conquêtes tributaires, avaient été épuisés dans ce travail, de sorte qu’il avait laissé à sa mort une dette de cinq cents talents. Mais son fils Alexandre trouva l’instrument tout prêt, avec d’excellents officiers, et de vieux soldats exercés pour les premiers rangs de sa phalange[34]. Cette organisation scientifique des forces militaires, sur une grande échelle, et avec toutes les variétés d’armement et d’équipement propres à concourir à une seule fin, est le grand fait de l’histoire macédonienne. Jamais on n’avait rien vu auparavant du même genre ni d’aussi grand. Les Macédoniens, comme les Epirotes et les Ætoliens, n’avaient pas d’autres aptitudes ou qualités prononcées que celles de l’état militaire. Leurs tribus grossières et éparses ne présentent pas d’institutions politiques déterminées et elles offrent peu de sentiment de fraternité nationale ; leur union était principalement celle d’une association en armes à l’occasion sous le roi comme chef. Philippe, fils d’Amyntas, fut le premier qui organisa cette union militaire en un système fonctionnant d’une manière permanente et efficace ; et grâce à ce système il fit des conquêtes telles qu’il créa dans les Macédoniens un orgueil commun de supériorité dans les armes, qui leur tint lieu d’institutions politiques ou de nationalité. Cet orgueil fut encore porté beaucoup plus — haut par la carrière réellement surhumaine d’Alexandre. Le royaume macédonien ne fut plus qu’une machine militaire bien combinée, qui prouva la supériorité irrésistible des hommes les plus grossiers, exercés dans les armes et conduits par un général habile, non seulement sir- des masses sans discipline, mais encore sur des citoyens libres, courageux et disciplinés, doués d’une haute intelligence. Ce fut pendant l’hiver de 335-334 avant J.-C., après la destruction de Thèbes et le retour d’Alexandre de Grèce à Pella, que se firent ses derniers préparatifs pour l’expédition d’Asie. L’armée macédonienne, avec les contingents auxiliaires destinés pour cette entreprise, fut réunie au commencement du printemps. Antipater, l’un des plus anciens et des plus habiles officiers de Philippe, fut nommé pour remplir les fonctions de vice-roi de Macédoine pendant l’absence du roi. Des forces militaires, qu’on dit avoir été de douze mille hommes d’infanterie et de quinze cents de cavalerie[35], furent laissées avec lui pour tenir dans le respect. les cités de la Grèce, résister aux agressions de la flotte persane, et réprimer les mécontentements à l’intérieur. Il était vraisemblable que de pareils mécontentements seraient provoqués par des Macédoniens de haut rang ou par des prétendants au trône, surtout vu qu’Alexandre n’avait pas d’héritier direct ; et on nous dit qu’Antipater et Parmeniôn proposèrent d’ajourner l’expédition jusqu’à ce que le jeune roi pût laisser derrière lui un héritier de sa race[36]. Alexandre ne tint pas compte de ces représentations ; cependant il ne dédaigna pas de diminuer les périls à l’intérieur en mettant à mort les hommes qu’il craignait ou dont il se défiait principalement, surtout les parents de la dernière épouse de Philippe Kleopatra[37]. Les chefs les plus énergiques des tribus dépendantes d’alentour accompagnèrent son armée en Asie, soit de leur propre choix, soit à sa requête. Après ces précautions, la tranquillité de la Macédoine fut confiée à la prudence et à la fidélité d’Antipater, qui furent encore plus assurées par le fait que trois de ses fils accompagnèrent l’armée du roi et sa personne[38]. Bien qu’il fût impopulaire dans sa manière d’être[39], Antipater s’acquitta avec zèle et talent des devoirs de sa position si pleine de responsabilité ; nonobstant la dangereuse inimitié d’Olympias, contre laquelle il envoya maintes plaintes à Alexandre en Asie, tandis que de son côté elle écrivit des lettres fréquentes mais inutiles en vue de le ruiner dans l’estime de son fils. Après une longue période d’une entière confiance, Alexandre commença dans les dernières années de sa vie à éprouver de l’éloignement et de la défiance à l’égard d’Antipater. Il traita toujours Olympias avec le plus grand respect ; tout en essayant de l’empêcher de se mêler d’affaires politiques, et se plaignant quelquefois de ses exigences impérieuses et de sa violence[40]. L’armée destinée pour l’Asie, ayant été réunie à Pella, fut conduite par Alexandre lui-même d’abord à Amphipolis, où elle traversa le Strymôn ; puis par la route près de la côte jusqu’au fleuve du Nestos et aux villes d’Abdêra et de Maroneia ; ensuite par la Thrace, où elle franchit les fleuves de l’Hebros et du. Melas ; en dernier lieu, par la Chersonèse de Thrace jusqu’à Sestos (avril 334 av. J.-C.). Là, elle fut rejointe par la flotte, qui comprenait cent soixante trirèmes, avec un grand nombre de bâtiments marchands en outre[41], et était composée en proportions considérables de contingents fournis par Athènes et par d’autres cités grecques[42]. Parmeniôn surveilla le passage de toute l’armée, — infanterie, cavalerie et machines, sur des vaisseaux, à travers le détroit de Sestos en Europe, à Abydos en Asie, — et ce passage s’accomplit sans difficulté ni résistance. Mais Alexandre lui-même, se séparant de l’armée à Sestos, se rendit à Elæonte à l’extrémité méridionale de la Chersonèse. Là se trouvaient la chapelle et l’enceinte, sacrée du héros Protesilaos, qui fut tué par Hectôr ; il avait été le premier Grec (suivant la légende de la guerre Troyenne) qui toucha le rivage de Troie. Alexandre, dont l’imagination était alors remplie de réminiscences homériques, offrit un sacrifice au héros, et demanda par des prières que son débarquement pût s’opérer sous de meilleurs auspices. Ensuite il traversa le détroit dans la trirème de l’amiral, gouvernant de sa propre main, vers le lieu de débarquement voisin d’Ilion appelé le Port des Achæens. Au milieu du détroit il sacrifia un taureau en l’honneur de Poseidôn et des Néréides, sacrifice qu’il accompagna de libations faites avec une coupe d’or. Lui-même aussi complètement armé, il fut le premier (comme Protesilaos) à fouler le rivage asiatique, mais il ne trouva pas d’ennemi comme Hectôr pour lui tenir tête. De là, gravissant la colline sur laquelle Ilion était placée, il sacrifia à la déesse protectrice Athênê ; et il déposa dans son temple sa propre armure, prenant en échange quelques-unes des armes qui, disait-on, avaient été portées par les héros dans la guerre Troyenne, et qu’il fit porter par des gardes avec lui dans ses batailles subséquentes. Entre autres monuments réels ou supposés de cette intéressante légende, les habitants d’Ilion lui montrèrent la résidence de Priam avec son autel de Zeus Herkeios, où ce vieux et infortuné roi avait, affirmait-on, été tué par Neoptolemos. Comme il comptait ce héros parmi ses ancêtres Alexandre se crut l’objet de la colère non encore apaisée de Priam ; et en conséquence il lui offrit un sacrifice au même autel, comme expiation et en vue d’une réconciliation. Sur la tombe et la colonne monumentale d’Achille, près de Neoptolemos, il plaça non seulement une couronne comme oralement, mais encore il accomplit la cérémonie habituelle en se frottant d’huile et en courant tout nu jusqu’à cette colonne : et il s’écria combien il enviait le sort d’Achille, qui avait eu le bonheur d’avoir pendant sa vie un ami fidèle, et après sa mort un grand poète pour célébrer ses exploits. Finalement, en commémoration de son passage, Alexandre éleva des autels permanents en l’honneur de Zeus, d’Athênê et d’Hêraklês, tant sur le point de l’Europe que son armée cavait quitté que sur celui de l’Asie où elle avait débarqué[43]. Les actes d’Alexandre, sur l’emplacement à jamais mémorable d’Ilion, sont intéressants en ce qu’ils révèlent un côté de son imposant caractère, — la veine de sympathie légendaire et de sentiment religieux qui seule constituait son analogie avec les Grecs. Le jeune prince macédonien n’avait rien de ce sens de droits et d’obligations corrélatifs qui caractérisait les Grecs libres d’une communauté municipale. Mais il était sous bien des points une reproduction des Grecs héroïques[44], ses belliqueux ancêtres de la légende, Achille et Neoptolemos, et d’autres de cette race Æakide qui n’avaient pas leurs pareils dans les attributs de la force ; — c’était un homme de mouvement violent dans toutes les directions, quelquefois généreux., souvent vindicatif, plein d’ardeur dans ses affections individuelles tant d’amour que de haine, mais dévoré surtout d’une disposition inextinguible à combattre, d’un désir de conquêtes, et d’une soif d’établir à tout prix sa supériorité de force sur les autres, — Jura negat sibi nata, nihil non arrogat armis, — se faisant gloire, non seulement du talent de général et de la direction donnée aux bras des soldats, mérites couronnés par la victoire, mais encore de l’ardeur personnelle d’un chef homérique, le premier de tous à affronter et le danger et la peine. Aux dispositions qui ressemblaient à celles d’Achille, Alexandre dans le fait ajoutait un attribut d’un ordre beaucoup plus élevé. Comme général, il était au-dessus de son époque en combinaisons prévoyantes et même à longue portée. Avec tout son courage exubérant et son caractère ardent, rien ne fut jamais négligé sous le rapport des précautions militaires systématiques. En cela il emprunta beaucoup, bien qu’avec de nombreux perfectionnements qui lui furent personnels, à. l’intelligence grecque en tant qu’appliquée à l’état militaire. Maïs le caractère et les dispositions, qu’il possédait en par tant pour l’Asie avaient les traits, à la fois frappants et repoussants, d’Achille, plutôt que ceux d’Agésilas ou d’Epaminondas. L’armée, passée en revue sur le rivage asiatique, après qu’elle eut franchi le détroit, présenta un total de trente mille homme d’infanterie et de quatre mille cinq cents de cavalerie, distribués ainsi :