PARIS SOUS LES OBUS

19 Septembre 1870 - 3 Mars 1871

CHAPITRE XVI. — CUISINE DE SIÈGE.

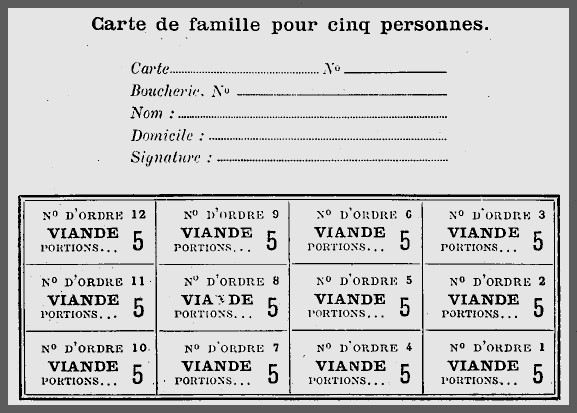

Révolutions culinaires. — Jadis et aujourd’hui. — La gastronomie platonique. — Encore la gélatine. — Hippophagie et résignation. — Le chapitre XXXV. — Nos amies les bêtes. — Les cartes de boucherie. — A la cantine. — Riz, orge, paille. — Les philosophes.Au milieu de tant d'épreuves, Paris n’avait pas perdu la philosophie dont il s’était fait une égide. Il ne fallait rien moins que cette inaltérable fermeté des esprits pour soutenir les corps voués à un régime qui, vers le milieu de décembre, confinait déjà à l’invraisemblable. Ah ! nous étions loin de l'abondance des premiers jours ! Devant la porte des pâtissiers en renom, où quelques volatiles plumés montraient leurs maigres carcasses, les spectateurs faisaient queue comme jadis à l’étalage de Goupil. On admirait une oie ou un pigeon comme autrefois on eût admiré un tableau d’Ingres ou un dessin de Doré. A l’aspect d’un canard, on tombait en pâmoison. Et l’on demeurait en extase, pour peu que la volaille fût une dinde ! Chez un de ces Vatels, un chaland marchandait un lapin efflanqué. Déjà il se régalait en rêve d’une gibelotte de haut goût. Mais le vendeur voulait quarante francs de son squelette. — Quarante francs ! — Monsieur, je n’en puis rien rabattre. — Mais c’est une folie ! quarante francs un lapin ! — Ah ! reprend le marchand, je ne vous ai pas tout dit : ce lapin-ci joue du tambour ! Après les herbivores qui battent la caisse, on consommera les ânes savants, et plus d’un montreur d’animaux à qui la guerre fait des loisirs en est réduit à manger son phénomène. Où étiez-vous, époque fortunée du beefsteak sur le gril et du gigot à l’ail ? Qu'étiez-vous devenus, temps heureux où le filet rôti était autre chose qu'un rêve, et où l’on osait aspirer à une côtelette sans être traité d'ambitieux ? Ô chimères ! ô songes évanouis ! Le veau à deux têtes, alors, pouvait, avec quelque droit, passer pour une hèle curieuse. Quelle bête curieuse, maintenant, qu'un veau, — même avec une seule tête ! Car, il ne fallait point se le dissimuler, nous en étions venus à la tête de veau... artificielle. Le nombre des victimes de cette imitation, d'ailleurs admirable, est surprenant. On examine, on achète, on retourne chez soi confier à la ménagère, avec mille recommandations, le rare et précieux comestible ; par anticipation, on se délecte d'un mets plein de saveur ; l'instant arrive enfin, où, dans les profondeurs de la casserole, s'enfonce une cuiller... La cuiller ne ramène qu’une sauce gluante, noirâtre. De tête, pas une ombre ; devenu, point de vestige ! Ce produit décevant d’une combinaison plus chimique qu’honnête, s’est dissipé, évanoui, vaporisé, fondu ; la tête de veau était un fac-simile en gélatine, cette fameuse gélatine qu’on ne supposait guère devoir prendre un rang aussi sérieux dans notre alimentation, lorsqu’à son origine on la chansonnait : L’inventeur de la prélatine, A la chair préférant les os, Veut désormais que chacun dîne Avec un jeu de dominos. On avait laissé loin derrière soi l’ère quasi-fabuleuse où le bétail peuplait nos parcs ; où, sur nos boulevards et dans nos squares, des habitants des environs traînaient derrière eux, comme Noé au sortir de l’arche, les spécimens divers de l’étable et de la basse-cour. On avait pourtant vu quelquefois, près de l’Arc de Triomphe, tel digne campagnard admirant le bas-relief de Rude tandis qu’auprès de lui une vache, le licol passé entre les cornes, ruminait mélancoliquement un restant d’herbe ou de foin ! Le réfugié de la banlieue venant se rafraîchir au cabaret s'en allait volontiers, par la même occasion, faire boire un coup dans la Seine à son baudet ou à son bœuf. Plus rien de semblable ; plus rien. Mais, en revanche, une quantité incalculable de chiens perdus. Les uns, abandonnés par leurs maîtres lors du départ de ceux-ci pour des régions plus tranquilles, vagabondant inquiets ; d’autres, plus audacieux, poussant jusqu’aux avant-postes, et le soir, à l’heure de la retraite, rétrogradant essoufflés et fourbus. Chiens perdus... pas pour tout le monde. Il suffit, si l’on veut connaître la destinée finale de ces malheureux égarés, de suivre la foule au marché Saint-Germain, vers l’éventaire que signale cet écriteau : RÉSISTANCE À OUTRANCE GRANDE BOUCHERIE CANINE ET FÉLINE Avec, au-dessous, ce quatrain révélateur : L’héroïque Paris brave les Prussiens. Il ne sera jamais vaincu par la famine. Quand il aura mangé la race chevaline, Il mangera ses rats, et ses chats, et ses chiens. Il est évident que, depuis une huitaine, les établissements qu’on nomme boucheries usurpent complètement leur titre. Au lieu de chairs saignantes, les étaux n’offrent plus aux regards que des morues salées, du lard, salé aussi, des viandes incolores, dé plus en plus salées. Sous l’empire de ces cauchemars, on se surprend, parfois, feuilletant avec anxiété le livre illustré où les cordons-bleus puisent d’ordinaire leurs inspirations. Pigeons aux petits pois... émincés de dindonneaux... canetons à la broche... Les titres se succèdent en même temps que, par une sorte de mirage, il semble que les succulentes victuailles fument sur la table, entre le riz et les haricots secs. La cuisinière, cependant, ne se repaît point de chimères. Elle a beau consulter les trente-quatre chapitres du volume, elle sait qu’entre les menus qu'ils énumèrent et les ressources dont elle dispose ; l’accord est impossible désormais. Evidemment il manque un chapitre trente-cinq, à l’usage des villes assiégées. Pourquoi n’eût-on pas écrit ce chapitre-là ? A l’occasion, quelque ; initié s'offrait complaisamment en qualité de collaborateur de Mme Catherine, la Cuisinière bourgeoise, dont lès œuvres trahissaient de si regrettables lacunes. Exemple : le capitaine B., un ancien zouave d’Afrique qui, à l’heure scabreuse du repas, prodiguait volontiers ses consultations. Un appendice au codex de la gastronomie pratique, quoi de plus élémentaire ? — Dirait-on pas que les vivres manquent ? Mais Paris regorge de nourriture, en vérité ! Et, quand on le regardait, ébahi : — Certes, Paris regorge. Il n’y a que l’embarras du choix. Rue Rochechouart, on trouve du chien ; boulevard de la Chapelle, du chat ; à la Bastille, l’on offre presque pour rien des mulots et des chauves-souris. On peut même voir, rue de Rome, cette invitation sardanapalesque sur la porte d’un restaurant : VIN À DIX-HUIT SOUS ET EAU DESSUS ROSSE-BEEF RAT GOUT DE MOUTON — Soit. Mais ces chiens, ces chats, ces rats, qui donc apprendra aux Parisiens à les apprécier à leur juste valeur ? Qui leur montrera à les baigner dans des sauces suffisamment exquises ? A peine si le cheval, ce dédaigné d’autrefois, commence à apparaître sur nos tables : Et Dieu sait combien peu de ménages savent s’en servir ! — C’est que le fournisseur ne communique pas la recette du civet hippique, le mets le plus succulent qui puisse réjouir l’odorat et le goût ! — On n’ose plus discuter le cheval. Mais... — ici la voix devenait plus hésitante — mais le chien ? On balance avant d’y toucher ; car enfin... le chien est l’ami de l’homme. — Eh ! le lézard aussi est l’ami de l’homme, ce qui n'empêche que... Ah ! si nous avions seulement du lézard ! — Et le chat ? — Il faut vraiment n’être jamais sorti de son trou pour ignorer que la gibelotte qu’il fournit est mille fois supérieure à la gibelotte de lapin. Le terme lapin de gouttière est une flétrissure imméritée. Que de façons d’accommoder un angora, d’ailleurs, depuis la daube jusqu'au couscoussou ! — Mais que dirons-nous du rat ? — Le rat ! Tout bonnement le grand méconnu des temps modernes ! Le rat, le vrai rat, — non la souris, qui n’est qu’une boulette musquée, — le vrai rat peut compter parmi ce que le règne animal nous offre de plus suave. Voulez-vous la bonne recette ? Prenez votre rat, écorchez-le, fendez par le milieu du ventre, lavez. Puis, saisissez adroitement la bête avec les deux mains et forcez sur les côtes, en les relevant, de manière à aplatir ensuite l’animal d’un coup asséné sur le dos. Vous obtenez ainsi un large beefsteak qui n’a plus qu’à se laisser transformer en grillade. Le formulaire de l’ex-zouave était-il vraiment inédit ? On en eût douté, tant la question des chats devenait inquiétante. Impossible de laisser pour un instant le champ libre au plus famélique matou sans lui voir courir le risque d’être appréhendé au corps par l’un des nombreux amateurs de ce carnassier domestique. Le possesseur, heureux jadis, d’un chat ou d’une chatte, était devenu le jouet des plus lugubres visions ; il regardait ses voisins avec défiance ; à peine osait-il quitter la chambre où ronronnait le félin, cause de ses tourments. Bref, un sujet de perpétuelles discordes. La question des chiens — il y avait naturellement une question des chiens — était plus palpitante encore. A propos de ces compagnons fidèles, un journal avait mis au monde un matin le mot de bouches inutiles. Répétée de proche en proche, l’épithète rallia un parti assez fort qui ne proposait rien moins que la suppression de toute la grande famille canine. Si cette motion souleva des haros, elle rallia aussi des partisans. — Il s’en trouvait bien pour demander qu’on vouât à la boucherie même les bêtes exotiques du Jardin des Plantes ! Ceux-là ne devaient pas tarder à avoir raison. Tout ce qui était comestible allait être sacrifié à la consommation. Dos poules venues de l’Inde, des faisans transportés de Cochinchine, des canards du Japon et des dindes de Siam se vendirent comme de vulgaires volatiles. Pour trois francs — ô Buffon ! — l’on mangeait un oiseau rare. Et si le merle blanc eût fait partie de la collection, nous eussions pu le voir adjugé à cent sous ! Bientôt, les plus intéressants sujets du Muséum subiront le même sort. Les restaurants encore ouverts serviront à leur clientèle des pilons de casoar et des poitrines de kangourous, — et les deux éléphants qui ont fait si longtemps l’admiration des visiteurs serviront de cible aux halles explosibles de l’armurier Devisme, chargé de les livrer à la mort parce qu’on n’a plus de foin pour les nourrir. Le vieux mot : pas de pain, pas de lapin, sera éternellement vrai ; pour avoir du cœur au ventre, comme on dit, il est essentiel qui' le combattant n’ait pas le ventre creux. Or, tout le monde luttait, depuis l’armée livrant bataille, jusqu’aux femmes gardiennes du foyer et à qui la nécessité faisait une loi de stationner tous les trois jours, sous la bise, sous la pluie, dans la boue, devant les portes des boucheries. Pour quoi ? Pour se Voir mesurer la maigre ration de 90 grammes de viande de cheval par personne, au moyen d’une carte dont, à chaque distribution, on détachait l’un des coupons :

Il y avait bien, il est vrai, en certains quartiers, le comptoir de consommation populaire. Mais le ministère et l’Hôtel de Ville refusant d’alimenter ces établissements, rien n’était moins certain que d’y trouver ce qu’on cherchait. C’est ainsi qu’un matin, à la foule des ménagères se pressant comme d’habitude à l’entrée d’une succursale, l'employé de service vint annoncer qu’il ne restait plus pour l’instant que... des truffes ! — Des truffes à sept francs la boite ! Étrange nourriture pour des petits ménages ! s’écriait en se dispersant la cohue désappointée des acheteuses. Si les hommes déployèrent de la patience et de l'énergie, les femmes, elles, montrèrent de l’héroïsme. On ne peut imaginer un supplice plus cruel que ces longues heures d’attente, au froid, à la neige, au vent. Combien de malheureuses, plus magnanimes dans ce rôle sans éclat que les hommes tombant sur le champ de bataille, ont succombé à leur dur métier ! Combien sont morts, des frêles enfants qu'elles portaient sur leur sein pour ne point les abandonner seuls à la maison ! Il existait cependant des moyens de remédier à ce désastreux état de choses. Mais il était écrit que l’on n’organiserait la distribution des vivres que lorsqu’il n’y aurait plus de vivres à distribuer. On avait fait un premier pas, avec l’organisation des cantines municipales. C’est de la charité que l’idée venait ; c’est elle encore qui avait procédé à l’exécution ; charité délicate répandant ses bienfaits non sur des mendiants, mais sur des nécessiteux : l'employé, privé de sa place ; l’ouvrier, momentanément sans travail ; distribuant non des aumônes, mais des secours. Le soin d’apprécier chaque situation était laissé au garde civique reconnu comme chef de l’îlot dont faisait partie sa demeure. — Les gardes civiques, c’est-à-dire les vieillards, les tout jeunes gens, ou les hommes valides pour lesquels on n’avait point trouvé d’armes. Les gardes civiques étaient chargés des services municipaux : à eux de présider aux répartitions dans les boucheries, les boulangeries, les chantiers. Comme insigne distinctif, ils portaient un képi à bande et un brassard rouge sur lequel se détachait en clair le numéro de l'arrondissement. Dès que le chef d'ilot avait revêtu de son visa une feuille de rationnement, le titulaire avait droit à la sollicitude de la commission. Pas d’investigation ni d'interrogatoire ; aucune de ces questions dont la brutalité, quels que soient les ménagements qu’on y apporte, et farouche si souvent une susceptibilité légitime. En échange de la feuille, il était délivré des bons de cantine pour autant de rations et pour autant de jours qu’en mentionnait le document.

Ces bons étaient de deux sortes ; les uns sur carton rouge, les autres sur carton vert, selon qu’ils donnaient titre à un repas avec ou sans viande. Riz, blé cuit, harengs-saurs, salaisons, haricots, vin, bouillon, café : tel est le catalogue parmi lequel le client a la faculté d'effectuer son choix ; — jusqu’à une limite, pourtant : l’épuisement du mets préféré de la masse, — les matins, par exemple, où le hareng ayant son tour tout le monde demande du hareng. Une cantine spéciale était affectée à la distribution du lait pour les enfants au-dessous de deux ans et du bouillon pour les malades. Des bons spéciaux, remis sur le vu d’un certificat de médecin, faisaient foi :

Toutes les distributions étaient gratuites ; la dépense, dans chaque arrondissement, couverte partiellement par des allocations de la mairie centrale ; le surplus, fourni par des dons particuliers. Pour certains arrondissements, le nombre moyen de cartes de cantine excédait vingt mille par jour. Si chaque heure écoulée voyait s’amoindrir nos ressources, chaque heure aussi voyait éclore quelque combinaison destinée à les prolonger. Le grave problème du pain, maintenant, dominait tous les autres. Pour accroître notre provende, les meuneries installées à l’usine Cail, aux gares d’Orléans et de l’Est, à la Manutention, mélangeaient à la farine de blé une moitié d’orge et du riz. Mixture exquise, malgré sa lourdeur, si on la compare au pain noir que nous allions consommer bientôt et dans la fabrication duquel il entrerait jusqu’à de la paille ! Ce pain noir devait soulever bien des orages, des plaintes et des récriminations. Et pourtant, comme en peu de jours Paris en avait pris son parti ! Au Parisien accoutumé à la croûte dorée de la galette de luxe ou à la pâte blanche et ferme de la miche bourgeoise, il annonçait une ère nouvelle et s’offrait presque comme un symbole. Je sais bien, écrivait un critique, que certains estomacs affaiblis par la bonne chère, épuisés à force de mets succulents, n’entrevoient qu’avec horreur le régime auquel ils sont astreints. Ces panses ruinées et blasées par une trop longue série de menus à la Lucullus, n’aspirent plus qu’aux joies paisibles et pures de la douce Revalescière. Pour elles, le pain bis est plus qu’un enseignement : il est une expiation. Il nous dit, ce pain rugueux à la teinte brunie, que c’en est fait sans merci des errements du passé ; que le règne du luxe insolent et de l’oisiveté frivole est décidé-.ment terminé ; que le travail honnête aura le pas désormais sur la paresse aux dehors brillants ; que le vice tapageur cessera d’éclipser la probité silencieuse. Tant pis pour ceux qui ont mangé leur pain blanc en premier ! On pourra établir des parallèles plus ou moins ingénieux entre le siège de Paris et d’autres sièges célèbres ; on rencontrera dans l’histoire les mêmes exemples de courage héroïque, de constance dans le malheur ; on n’en trouvera pas d’équivalents quant à la philosophie, au mépris du danger, à la quiétude inaltérable. Jamais un étranger brusquement transporté parmi nous n’eût soupçonné une ville enserrée dans l’étau du blocus. On s’abordait, par les rues, le sourire sur les lèvres ; on dissimulait ses préoccupations afin de ne pas semer le découragement. Chaque hiver Paris inaugure une mode ; la mode était au stoïcisme, cette année-là. |