HISTOIRE DES PERSES

|

Les Perses, que lÉcriture appelle les Élamites,

occupaient en Asie une contrée qui ne comptait que cent vingt mille habitants

partagés en douze tribus. Ils furent subjugués par les Assyriens, et

restèrent 525 ans sous leur domination. Après avoir recouvré leur

indépendance, Nabuchodonosor les soumit de nouveau, et depuis, la fortune

ayant favorisé les armes des Mèdes, les Perses devinrent tributaires de Cet empire sétendait depuis lIndus jusquà la mer Ionienne, et de la mer Caspienne à lOcéan. Avant Cyrus, les auteurs de lantiquité ne nous apprennent rien de positif sur les anciens Perses, dont la puissance devait avoir été cependant assez étendue, puisquau temps dAbraham on voit que le roi de Sodome et quatre autres rois du pays de Chanaan étaient tributaires des Élamites qui devaient leur origine à Élam, petit-fils de Sem. La célèbre législation des Perses dut son éclat à Cyrus.

La religion des mages ne reçut sa puissance et sa célébrité que de Zoroastre,

qui naquit du temps de Cyrus et publia ses lois sous le règne de Darius, fils

dHystaspe. Cependant on doit croire que Cyrus et Zoroastre navaient fait

que reformer et perfectionner les lois civiles et religieuses des anciens

Perses. Hérodote nentre dans aucun détail relativement aux rois de Perse qui

avaient précédé le fondateur de lempire ; mais tout ce quil rapporte de

léducation de Cyrus et des usages auxquels il fut obligé de se conformer

avant de parvenir au commandement des armées et au gouvernement du pays,

prouve que la plupart des sages lois de lempire existaient dans lancien

royaume des Perses, et que le culte des mages y fut professé de tout temps,

ainsi que dans Les murs des Perses étaient pures et leurs lois très sévères. Léducation formait la partie principale de la législation. Létat se chargeait des jeunes gens : on les élevait en commun ; nourriture, études, châtiments, la loi réglait tout. Ils vivaient de pain, de cresson et deau. Dans les écoles on soccupait plus de leur cur que de leur esprit ; et :comme on voulait former des hommes et non des savants, ils apprenaient plus la morale que les lettres. La justice était regardée comme la première vertu, lingratitude comme le plus grand des vices. On exerçait leur corps à toutes les fatigues, et leur âme à toutes les vertus. Ils sortaient de la classe des enfants, à dix-sept ans. La jeunesse apprenait à tirer dé larc, à lancer le javelot. Les jeunes gens consacraient leurs journées à ces exercices ou à la chasse, et veillaient une partie des nuits dans les corps de garde. A vingt-cinq ans ils entraient dans la classe des hommes : là, ils apprenaient à remplir les devoirs dofficiers et de commandants. A cinquante on les exemptait de service militaire, et ils pouvaient prétendre aux places de judicature et dadministration. Chacun, suivant son mérite et sans distinction de naissance, parvenait aux emplois, mais devait passer successivement par tous les grades. Leur gouvernement était monarchique : le roi désignait parmi ses enfants celui qui devait lui succéder. Les princes étaient élevés dans leur enfance par des eunuques ; on leur donnait ensuite pour gouverneurs des officiers expérimentés. On confiait leur instruction à quatre maîtres : lun leur enseignait la magie ou le culte des dieux, et les principes du gouvernement ; le second leur apprenait les règles de la vérité et de la justice ; le troisième était chargé de les garantir de latteinte des voluptés ; le quatrième les exerçait à braver les périls et à saffranchir de toute espèce de crainte, Lautorité du roi devait être limitée par un conseil de sept magistrats puissants et respectés, que létat nommait, et sans lequel le monarque ne pouvait rien décider. On gardait dans des archives les registres et les annales : on inscrivait sur les premiers tous les arrêts rendus, toutes les grâces accordées ; les annales, dépôt des lois, contenaient le récit des événements les plus remarquables. On voit dans lÉcriture quAssuérus se faisait lire ses registres et ses annales, qui lui rappelèrent le service que Mardochée lui avait rendu. On exigeait des juges une austère intégrité. Le droit de juger les hommes ne saccordait quà la vieillesse : les rois surveillaient la conduite des tribunaux et punissaient sévèrement les magistrats qui sécartaient de leurs devoirs. Ils rendaient quelquefois la justice eux-mêmes ; Cambyse condamna à mort un juge convaincu diniquité : on lécorcha, et le fils, qui remplaçait son malheureux père fut obligé de sasseoir sur la peau du juge prévaricateur. Les lois nappliquaient la peine de mort quà la récidive. On admettait, dans le jugement les services rendus à létat et les bonnes actions, en compensation des crimes commis. La délation était punie quand elle se trouvait calomnieuse. On avait divisé lempire en 127 gouvernements confiés à des satrapes, qui administraient sous les ordres de trois ministres. Un officier de la couronne était chargé de réveiller tous les matins le monarque et de lui dire : Levez-vous, et songez à bien remplir les fonctions et les devoirs quOromaze vous a imposés en vous plaçant sur le trône. Comme le prince ne pouvait surveiller lui-même toutes les parties dun si vaste gouvernement, il envoyait dans les provinces des commissaires quon nommait les yeux et les oreilles du roi. Lagriculture recevait des encouragements ; on avait fait de sages règlements pour diriger ses travaux : il existait une loi qui promettait des récompenses à lactivité, et qui punissait la paresse. Cyrus, pour honorer lagriculture, laboura lui-même des champs, et planta beaucoup darbres de sa main. Voulant ouvrir une prompte communication entre toutes les branches de ladministration, il établit des postes et des courriers qui portaient avec rapidité les dépêches aux extrémités de lempire ; on verra que le dernier Darius avait eu dans sa jeunesse la surintendance des postes. Les rois levaient des impôts en argent et en nature : la satrapie dArménie fournissait vingt mille chevaux. Hérodote estimait les revenus de létat à cent quarante millions, dont le tiers provenait du seul gouvernement de Babylone. On avait affecté des cantons aux dépenses de lhabillement de la reine : lun sappelait canton de la ceinture ; lautre, canton du voile de la reine. Quand Thémistocle se réfugia en Perse, le roi lui assigna quatre villes pour sa subsistance : lune fournissait son vin ; lautre son pain ; la troisième ses viandes ; la quatrième ses habits et ses meubles. La garde du roi se composait de dix mille hommes délite quon appelait les immortels. Les Perses avaient pour armes le sabre, le poignard, le javelot, larc et les flèches. Ils couvraient leur tête dun bonnet quon nommait tiare. Hérodote, en rapportant lexpédition de Cambyse, dit quon examina les morts sur un champ de bataille, et quon trouva les crânes des Perses beaucoup moins durs que ceux des Égyptiens. On attribua cette différence à lhabitude quavaient les Perses de couvrir leur tête, tandis que celle des Égyptiens était ordinairement nue. Les Perses portaient pour armes défensives des cuirasses, des brassards et des boucliers dairain. Leurs chevaux étaient bardés de fer. On voyait dans leur armée une grande quantité de chariots armés de faux et attelés de quatre chevaux. Soumis à une sévère discipline, on exigeait : deux un travail continuel. Lorsquils campaient, fût-ce pour un jour, ils fortifiaient leur camp par des fossés et des palissades. Cyrus, comme on le verra dans la suite, perfectionna beaucoup leur tactique. Ils avaient fait de grands progrès dans les arts, dans les sciences, et surtout dans lastronomie, quils avaient apprise des Chaldéens. Ils croyaient à lastrologie, et jugeaient de la destinée des hommes par laspect des planètes au moment de leur naissance. On croit vulgairement, daprès les fables de quelques auteurs grecs, que les Perses adoraient le soleil, les astres, le feu et les éléments ; mais leur culte était beaucoup plus épuré. Les Élamites, dignes, enfants de Sem ; avaient conservé et transmis la croyance : dun Dieu unique ; ils honoraient le soleil comme son trône, le feu comme son image, les astres comme ses ministres, les éléments comme ses agents animés. Dieu avait créé la lumière et les ténèbres sous le nom dOromaze, principe du bien, et dArimane, principe du mal. Ils appelaient le soleil Mythas. Il est vrai que, dans la décadence de lempire sous la domination des Grecs et des Parthes, la religion des mages saltéra ; on en vit même quelques-uns sacrifier aux divinités des fleuves, des bois, et adorer Vénus sous le nom de Mithra. Mais lorsque Artaxare, dit aussi Ardshir, affranchissant sa patrie, releva lempire des Perses, 226 ans après Jésus-Christ, le culte des mages se dégagea des liens du sabéisme et de lidolâtrie, que les Grecs et les Parthes avaient fait régner cinq cents ans dans leur pays, et reprit tout à coup son ancienne puissance et son premier éclat. Sapor rassembla un concile de mages qui rétablit la doctrine. Le zèle pour les lois de Zoroastre redoubla de ferveur : on vit des fanatiques sexposer à lépreuve du feu pour prouver la vérité de leur religion ; cet ancien culte, qui résista depuis aux armes des Mahométans et à la rigueur de leurs lois, na jamais pu être entièrement détruit ; il compte encore aujourdhui dans lOrient un assez grand nombre de sectateurs quon nomme guèbres, et qui sont lobjet du mépris et de la calomnie des disciples de Mahomet. Le plus connu, et le seul peut-être qui ait existé des

quatre Zoroastre dont parlent les auteurs de lantiquité, naquit dans Il présenta son livre à Darius, fils dHystaspe, qui adopta son culte, et létablit à Balch, comme archimage, lui laissant exercer dans lempire une autorité spirituelle égale à lautorité temporelle des rois. Sa religion, comme toutes les autres, devint persécutrice dès quelle fut dominante ; elle proscrivit le sabéisme, cest-à-dire, le culte des faux dieux et des idoles. Zoroastre voulait établir ses lois en Scythie et y faire une révolution religieuse : Darius seconda ses projets ; mais Argaspe, roi des Scythes, zélé sabéen, entra en Bactriane, battit les Perses, sempara de Balch, égorgea quatre vingt mages, et tua Zoroastre sur les débris de son temple. Les auteurs arabes racontent différemment ce fait. Le roi de Touran, disent-ils, apprenant que tous les hommes de guerre étaient sortis de Balch pour se rendre à larmée du roi Guztaspe, attaqua cette ville sans défense avec quatre mille hommes, et fit mourir quatre-vingts mages, dont le sang éteignit le feu sacré. Dautres disent seulement que Zoroastre mourut de mort violente. Le Zenda-Vesta, composé par cet homme célèbre, renferme les principes dune haute sagesse et de la plus pure morale. On y reconnaît lexistence dun seul Dieu créateur de lunivers : il annonce un jugement dernier, qui distribuera aux bons et aux méchants des récompenses et des châtiments. Dieu pèsera dans ses balances les actions des hommes : si le bien lemporte, ils iront dans le ciel, et ils tomberont dans lenfer si le poids du mal est plus considérable. La foi délivre lhomme de la puissance de Satan ou Arimane. Voici les principaux préceptes du Zend : Honore tes parents ; marie-toi jeune pour que ton fils te suive, et ne laisse pas interrompre la chaîne des êtres ; fais le bien, évite le mal ; dans le doute abstiens-toi. Que les hommes vertueux soient les seuls objets de tes libéralités ; mais donne le nécessaire à tout le monde, même aux chiens. Songe quil faut être pur pour prêcher. Évite tout mensonge, toute injustice, toute débauche. Ne commets point dadultère ni de vol. Ta main, ta langue, ton cur doivent être purs. Montre à Dieu ta résignation dans le malheur, et ta reconnaissance dans la prospérité. Fais du bien jour et nuit, car la vie est courte. Les mages conservaient le feu sacré que Zoroastre avait apporté à Kis en Médie, et quil disait avoir reçu du ciel. Pour entretenir ce feu on se servait dun bois sans tache. Les mages nen approchaient quavec un linge sur la bouche, dans la crainte de le souiller par leur haleine. La pureté du code moral et religieux de Zoroastre était ternie par sa tolérance pour linceste : la religion des mages approuvait le mariage des frères et des surs ; on prétend même quils avaient porté leur coupable erreur jusquà préférer, pour les hautes dignités sacerdotales, lhomme né de linceste du fils et de la mère ; mais rien ne prouve la vérité de cette accusation. Ce qui paraît probable, cest que Zoroastre, en promulguant sa loi, ne se crut pas assez fort pour détruire la coutume établie de tout temps en Perse, en Médie, comme en Égypte, qui avait consacré le mariage entre frères et surs ; et quil craignait, sil lentreprenait, de voir tous ses prosélytes abandonner son culte pour embrasser une religion plus conforme à leurs habitudes. La capitale de Les Grecs, indifférents sur les événements qui sétaient passés en Asie avant les conquêtes de Cyrus, nous ont laissés dans lignorance sur les règnes et même sur lexistence de ses prédécesseurs, Mais, avant de faire connaître le peu de lumières quils nous ont transmises sur la famille de ce grand monarque, nous croyons devoir rapporter ce que les Perses ont écrit sur les premiers temps de lhistoire de leur pays. Suivant les fastes héroïques des Arabes, Cajumaroth, dont le nom signifie, en persan, juge équitable, fut le premier roi des Perses. Il disait quun roi doit toujours sacrifier son bonheur au bonheur de son peuple ; et comme il se conforma constamment à cette maxime, pendant un règne long et glorieux, sa mémoire fut toujours révérée en Orient. Son fils vécut dans la retraite, et sadonna aux sciences. Cajumaroth avait abdiqué pour laisser le trône à son petit-fils ; mais ce jeune prince ayant été tué dans une bataille, Cajumaroth reprit la couronne, civilisa les Perses, leur apprit à bâtir, à filer ; et on le regarde comme le fondateur de la religion des mages. Un de ses petits-fils, nommé Husang, qui lui succéda, inventa la charrue, creusa des canaux apprit à ses sujets lart dexploiter des mines et celui de fondre et de forger des métaux. Les Perses citent parmi ses successeurs Thamasrab (ou celui qui humilie le

diable). Il conquit plusieurs provinces et se fit chérir par ses

vertus. Gjemschid (cest-à-dire

soleil) est regardé par les écrivains arabes comme le plus célèbre des

anciens rois de Perse. Savant et législateur, on lappelait le Salomon

persan. Il réforma le calendrier, partagea son peuple en trois classes ;

celle des guerriers, celle des laboureurs et, celle des artisans. Il établit

des greniers dabondance qui préservèrent ses sujets du fléau de la famine.

Avant lui le vin nétait quun remède ; sous son règne il devint une boisson

générale. Au renouvellement de lannée ce prince célébrait des fêtes qui

duraient sept jours. Il accordait pendant ces solennités un grand nombre de grâces

à tous ceux qui sen étaient rendus dignes. Semblable en tout à Salomon, il

se laissa vaincre par la volupté, et se fit mépriser dans sa vieillesse. Ses

sujets se révoltèrent sous la conduite de Déhoc. Le roi voulut en vain

défendre son trône. Il fut vaincu et pris dans une bataille. Déhoc le fit

scier en deux. Le nom de lusurpateur présageait un règne tyrannique, car il

signifiait la réunion des dix vices. Ce prince cruel gouverna Les peuples, las de sa férocité, se soulevèrent. Un

forgeron, dont le fils avait été sacrifié au tyran, se mit à la tête des

révoltés, prit pour étendard son tablier de cuir, quil portait dans toute Phrydun laissa son trône au second de ses fils, nommé

Manujarh, dont, le caractère pacifique rendit ses peuples heureux. Nudar, son

successeur, fut presque toujours en guerre avec les Turcs. Un des vizirs de

ce roi, nommé Séhan, habitait le Sygistan, sur la frontière des Turcs. Le

fils de Séhan, quon appelait Zalzer à cause de la couleur dorée de ses

cheveux, rencontra à la chasse une fille turque, nommée Roudaba. Il en devint

amoureux et lépousa secrètement, malgré les périls auxquels devaient

lexposer le ressentiment de son père, et celui du roi. De ce mariage naquit

Rustan, le héros des temps fabuleux de Zalzer fut obligé de cacher longtemps dans les forêts son

existence et celle de son fils ; mais, apprenant que le roi Nudar était vivement

pressé par les Turcs, il sortit de sa retraite, et fit des prodiges de valeur

pour défendre son prince et sa patrie. Malgré ses efforts le roi perdit la

bataille et la vie. Zalzer le vengea par ses victoires, et couronna Zab, lhéritier

du trône. Ce monarque dont les Perses vantaient la sagesse et léconomie, eut

lingratitude de vouloir perdre son défenseur. Zalzer irrité le combattit, le

détrôna, et fit régner à sa place Kejkobad. Ainsi finit, par la mort de Zab,

la première race des rois persans, à peu près dans le même temps que Josùé

gouvernait les Hébreux. Le règne de Kejkobad fut avantageux pour Le roi éprouva le sort de Thésée. Sa femme aussi coupable que Phèdre, devint amoureuse de Siavek son beau-fils, qui repoussa ses vux criminels. Elle laccusa. Le roi furieux avait juré la mort de son fils ; mais il découvrit la fourberie da la reine, et voulut la faire périr. Siavek fléchit son père et sauva la vie à cette femme impudique et cruelle. Kejchosran, héritier de Kejkobad, combattit toute sa vie contre les Turcs. Ce fut, dit-on, sous son règne que vécut le célèbre Lockman, lÉsope des Orientaux, et dont les fables font encore les délices des Turcs et des Perses modernes. On demandait un jour à ce sage comment il était parvenu à se rendre heureux. Il répondit : En disant, toujours la vérité, en tenant constamment ma parole et en ne me mêlant jamais de ce qui ne me regardait pas. Lhoraspe régna peu de temps après. Son fils Guztaspe se révolta contre lui. Le jeune prince, vaincu et banni, vécut longtemps ignoré dans une profonde retraite. Suivant un usage antique, lorsque le roi de Perse voulait marier une de ses filles, il la conduisait dans une galerie où se trouvaient réunis tous les princes et tous les grands qui prétendaient à sa main, et celui dentre eux auquel elle offrait une pomme dor devenait son époux. Lhoraspe voulait marier sa fille. Le jeune prince Guztaspe quitta sa solitude, vint secrètement dans la ville, et, au moment de la cérémonie, se mêla parmi les prétendants. La princesse laperçut, et lui donna la pomme. Le roi fit dabord éclater son courroux : les larmes de ses enfants lapaisèrent. Il était vieux, dégoûté du trône : il le quitta et y plaça son fils. Il paraît que le roi Guztaspe est le premier Darius des auteurs grecs. Les Persans prétendent que Zoroastre parut sous le règne de ce prince et perfectionna le culte des mages. Les Arabes lui attribuent beaucoup de miracles. Il transporta, dit-on, le roi Guztaspe dans le Paradis, et lui en fit admirer toutes les merveilles. Le règne de Guztaspe fut belliqueux et glorieux. Cependant, à la fin de ses jours, le roi de Touran le battit, sempara de Balch, égorgea quatre-vingts mages, et fit, à ce quon croit périr Zoroastre. Bahaman monta sur le trône. Il employa toute sa vie à guérir les blessures que les guerres étrangères et les troubles civils avaient faites à son royaume. Tolérant pour toutes les religions, il protégeait également les sabéens et les mages quoiquil penchât personnellement pour le culte de Zoroastre. Il gagna la confiance du peuple, en le consultant sur ladministration. Cette déférence apparente affermit son autorité. Son fils aîné dédaigna de régner, et se retira dans une solitude. Dégoûté lui-même du trône, il le céda à sa femme Omaï qui était enceinte ; Bahaman acquit la réputation du plus populaire des rois. On cite de lui cette maxime, que la porte du prince ne doit jamais être fermée. Lorsque Omaï accoucha, les devins consultés prédirent que son enfant serait le fléau de sa patrie. Sa mort fut décidée ; mais la reine, ne pouvant se résoudre au sacrifice de son fils, ordonna quon exposât sur la rivière le berceau qui le renfermait. On avait eu soin dy placer des bijoux précieux. Un teinturier qui lavait sa laine aperçoit le berceau et le porte à sa femme. Lenfant, élevé par eux, grandit, embrassa le métier des armes, acquit une grande renommée par ses exploits, et se fit reconnaître par sa mère qui lui céda le trône sûr lequel il monta sous le nom de Darah Ier. Omaï ne fit pas de conquêtes comme Sémiramis ; mais elle fit construire, comme elle, des palais magnifiques et des monuments superbes. Guztaspe avait commencé à bâtir Persépolis ; Omaï lagrandit et lembellit. La prédiction des devins faisait redouter le règne de Darah : lévénement prouve la fausseté de leur science, car le règne de ce prince fut heureux et pacifique. Darah II était le fils de Darius Codoman, dont les écrivains grecs

ont écrit la vie ; mais les Perses, loin de représenter ce roi comme bon et

juste, disent quil fut cruel et persécuteur, et que le mécontentement des

peuples appela en Asie Alexandre le Grand, dont ils racontent les exploits en

les dénaturant et en les mêlant de fables. Au reste, selon leur récit, comme

dans lhistoire grecque, Darah périt victime de la trahison dun de ses sujets.

Quoique les historiens persans prétendent avoir tiré leurs récits des anciennes

annales de Nous avons déjà vu que les Grecs ne nous offrent rien de plus certain sur les temps anciens de cette monarchie. Eschyle, dans la tragédie des Perses, cite les noms de deux rois qui avaient régné avant Cyrus. Hérodote, en parlant de Cambyse, père de ce monarque, ne lui accorde pas le titre de roi, mais le compte au nombre des hommes les plus riches et les plus puissants de cette contrée. Selon cet historien, lorsque Cyrus, sétant échappé dEcbatane, fut arrivé en Perse, Harpage, qui lavait sauvé de la mort dans son enfance, lui écrivit pour lengager à soulever les Perses. Cyrus, profitant de ses conseils et de ses secours rassembla les tribus de ce royaume et leur, persuada de sarmer pour secouer le joug du roi des Mèdes quil combattit et défit complètement. Xerxès se faisait honneur de descendre dAchémènes, père de Cambyse et aïeul de Cyrus. Dautres historiens assurent que plusieurs rois gouvernèrent les Perses, dans les temps mêmes où ils étaient soumis aux Assyriens et aux Mèdes : ils citent les noms de Persès, le premier de ces rois ; dAchémènes, quon disait avoir été nourri par un aigle ; de Darius, son fils, père de Cyrus Ier ; de Cambyse qui lui succéda et donna naissance au grand Cyrus. Nous ne chercherons pas plus longtemps à percer ces obscurités, et nous allons commencer lhistoire de lempire des Perses par le règne de Cyrus, en suivant le récit de Xénophon, dont les lumières et la philosophie nous font regarder lopinion comme préférable à celle dHérodote. CYRUSAstyage, roi des Mèdes, avait deux enfants. Mandane et

Cyaxare. Mandane épousa Cambyse, roi de Perse, père de Cyrus. Ce jeune

prince, qui devait jouer un si grand rôle dans lOrient, et soumettre à

Sacas, grand échanson et favori du roi, neut aucune part à ses dons, parce quétant chargé de régler les audiences du monarque, il refusait souvent de laisser entrer Cyrus. Astyage lui reprocha son injustice pour un homme qui remplissait si bien sa charge : le jeune prince dit en riant quil le servirait mieux que Sacas, et il prit au même moment ses fonctions : mais il refusa de goûter le vin quil présentait au roi, disant quil croyait que cétait du poison ; quil avait remarqué que la tête tournait à tous ceux qui en avaient bu ; quils ne pouvaient se tenir sur leurs jambes ; quon les entendait parler, chanter et crier sans raison et que cette liqueur faisait perdre au roi sa dignité et à ses sujets le respect quils lui devaient. Cette boisson, répondit Astyage, ne produit-elle pas le même effet sur votre père ? Jamais, répliqua le prince, quand il a bu, il cesse davoir soif et voilà tout. Xénophon nous a transfinis ces détails, où lon reconnaît la philosophie dun disciple de Socrate. Peu de temps après Mandane retourna en Perse ; Cyrus resta, en Médie pour se perfectionner dans lexercice de léquitation ; car alors, dans la petite province montagneuse de Perse, on trouvait peu de chevaux, et la cavalerie dAstyage était renommée dans lOrient. Cyrus ne se servit de son crédit sur son grand-père que pour protéger le malheur et secourir la pauvreté. Il se fit généralement adorer des Mèdes par sa douceur et son humanité. Il avait seize ans lorsque le fils de Nabuchodonosor, roi de Babylone, tenta une irruption en Médie. Cyrus suivit Astyage à la guerre. Ses premières actions furent brillantes, et il contribua par son courage à la victoire signalée que les Mèdes remportèrent sur leurs ennemis. Lannée daprès Cambyse rappela son fils au près de lui. Tous les grands, tous les officiers le reconduisirent volontairement jusquaux frontières et le peuple pleura son absence. Il resta, encore un an en Perse dans la classe des enfants. On voyait avec étonnement que les murs des Mèdes navaient point amolli les siennes. Lorsquil fut entré dans la classe de la jeunesse il surpassa tous ses compagnons en ardeur pour létude, en adresse dans les exercices, en patience pour supporter les privations, et en obéissance aux ordres de ses chefs. A lâge de vingt-cinq ans, on ladmit parmi les hommes ; et pendant treize ans il soccupa sans relâche à étudier la religion, les lois, ladministration et, à se perfectionner dans lart militaire. Astyage avait terminé sa vie : Cyaxare, son fils occupait le trône. Nériglissar, roi de Babylone redoutant les progrès de la puissance réunie des Mèdes et des Perses, rechercha lamitié du roi des Indes, fit alliance avec Crésus, roi de Lydie ; et, ayant attiré dans son parti plusieurs autres princes, il porta ses armes contre Cyaxare. Celui-ci demanda des secours à Cambyse qui chargea son fils de lever, dorganiser et de commander un corps de trente mille hommes dinfanterie pour soutenir le roi des Mèdes dans cette guerre. Cyrus ordonna à deux cents Perses, distingués par leurs talents, leur bravoure et leur expérience, de choisir chacun quatre officiers ; et ces mille guerriers délite, qui contribuèrent tant par la suite aux succès et à la gloire de Cyrus, choisirent chacun, parmi les soldats les plus braves et les plus adroits, dix lanciers armés à la légère, dix frondeurs et dix archers. Cambyse accompagna son fils jusquà la frontière et lui donna de sages instructions. Comme il trouva que létude et les exercices militaires lui avaient inspiré trop de confiance en ses talents, il lui demanda sil connaissait les meilleurs moyens à prendre pour rassembler des vivres, pour prévenir des maladies dans larmée, pour exciter lémulation des officiers, et pour obtenir à la fois lamour et lobéissance du soldat. Cyrus lui répondit que dans son éducation on navait pas porté ses idées sur de pareils objets ; quil savait seulement que pour se faire obéir il suffisait de louer, de blâmer, de récompenser et de punir à propos. Mon fils, répliqua Cambyse, cest le moyen de forcer à lobéissance : limportant est den obtenir, une volontaire ; pour y parvenir vous devez convaincre les hommes que vous connaissez mieux queux-mêmes leurs propres intérêts : il faut leur prouver que vous êtes plus habile que les autres, et imiter le médecin et le pilote qui excitent la ; confiance des malades et des voyageurs en leur persuadant quils savent mieux que personne ce qui leur est nécessaire. Vous navez appris toute votre vie que le métier de soldat ; étudiez maintenant celui de général. Vous savez commander aux corps ; étudiez lart de gouverner les esprits. Ces avis prudents garantirent Cyrus de la présomption si naturelle à la jeunesse et de lorgueil que lui inspiraient ses premiers succès. Larmée babylonienne était de deux cent mille hommes de pied et de soixante mille chevaux. Les Mèdes et les Perses réunis pouvaient à peine lui opposer cent mille fantassins et vingt mille cavaliers. Cyrus, pour balancer la supériorité du nombre par celle des armes, distribua à ses troupes, à la place des traits quon lançait de loin, un grand nombre dépées et de boucliers pour combattre de près, espérant que cet usage, nouveau dans lOrient, favoriserait le courage des siens et étonnerait les ennemis. Le roides Indes nembrassa aucun parti dans cette guerre, et offrit sa médiation pour la paix. Le roi dArménie, croyant loccasion favorable pour recouvrer son indépendance, refusa de payer le tribut annuel quil devait à Cyaxare. Cyrus, ayant répandu le bruit quil voulait faire une grande partie de chasse dans les montagnes, y rassembla secrètement ses plus braves guerriers : il y laissa une forte embuscade, et par une marche rapide, descendant tout à coup dans la plaine, surprit les Arméniens qui nétaient point préparés à cette attaque, et défit sans peine leurs troupes dispersées. La reine dArménie et les enfants du roi voulurent se sauver dans les montagnes et tombèrent dans lembuscade que Cyrus y avait placée. Lejeune prince, maître de ces otages, reprocha au roi la violation de sa foi et linfraction des traités. Tigrane, prince dArménie, lié damitié avec Cyrus, prit la défense de son père, et promit, pour réparer son erreur, de fournir au roi des Mèdes quarante mille hommes de pied et huit mille chevaux. Cyrus nen accepta que la moitié : demandant ensuite au roi et à Tigrane quelle rançon ils proposaient pour la liberté de leur famille, ils promirent de souscrire à tout ce quil exigerait. Cyrus, les ayant invités à un grand festin, leur rendit sans rançon la reine et ses enfants. Il ne leva aucun impôt et partit dArménie après y avoir conquis ladmiration générale par son audace, et la reconnaissance des peuples par sa générosité. Les Chaldéens, alors en guerre avec les Arméniens, leur livrèrent bataille. Daprès les dispositions du roi dArménie, Cyrus avait prévu sa défaite et sétait tenu à portée de le secourir. Il défit les Chaldéens, dicta la paix et bâtit sur les montagnes une forteresse où il plaça des troupes avec lordre de combattre le premier des deux peuples qui romprait le traité. Le roi dArménie lui donna un corps de quatre mille hommes : ainsi, il revint en Médie avec un grand accroissement en forces et en renommée. Lorsquil eut réuni les armées de Perse, de Médie et dArménie, il marcha contre le roi de Babylone. En présence des ennemis il donna pour mot dordre Jupiter secourable et conducteur, fit entonner lhymne de Castor et Pollux, et, chargeant à la tête de ses braves, il enfonça les Assyriens, que la cavalerie mède poursuivit jusquaux portes de leur camp. Effrayé par ce premier revers, Crésus, leur allié, prit la fuite avec ses Lydiens. Nériglissar, roi de Babylone, périt dans le combat. Cyrus voulait poursuivre les ennemis et compléter sa victoire : Cyaxare craignait de réveiller leur courage en les réduisant au désespoir. Le prince de Perse nobtint de lui que la permission demmener du camp les volontaires qui consentiraient à le suivre. Le roi des Mèdes, dans livresse dun succès auquel il

avait peu contribué, ne songea quà se livrer aux excès de la table et de la

débauche. Tandis quil passait la nuit en festins, les Mèdes coururent en

foule se joindre aux Perses, et suivirent avec ardeur Cyrus qui sempara du

camp des Assyriens, dans lequel il trouva dimmenses richesses. Les Hyrcaniens

se soumirent à lui : il permit à tous les prisonniers de retourner dans leur

pays, sans autre condition que la promesse de ne plus combattre contre Cependant Cyaxare, sortant de son ivresse, apprit avec colère que tous les Mèdes lavaient abandonné. Resté seul dans son camp avec ses convives, il rappela sur-le-champ ses troupes près de lui ; mais Cyrus, aussi modeste que brave, fléchit son courroux et cabra son orgueil par une lettre respectueuse et soumise. Parmi les prisonniers on avait réservé pour Cyrus une femme remarquable par sa beauté, elle se nommait Panthée et elle était femme dAbradate, roi de Susiane. Cyrus, redoutant le pouvoir de ses charmes, refusa de la voir. Araspe, lun de ses officiers, fut plus présomptueux ; il se croyait à labri des passions, et se chargea de la garde de la reine. Lamour sempara bientôt de sa raison ; et, ne pouvant toucher le cur de Panthée, il voulut user de violence. Cyrus irrité ordonna à Artabaze de lui faire de justes reproches. Araspe se croyait perdu ; mais le prince, après lavoir réprimandé, le traita avec bonté, lui pardonna, et excita tellement sa reconnaissance, quil résolut dexposer sa vie pour lui rendre un important service. Ayant fait courir le bruit quil était disgracié et mécontent, il feignit de chercher un asile à la cour dAssyrie, dans lintention dexaminer tout avec soin, de prendre une connaissance exacte des projets et des forces de lennemi, et de contribuer ensuite efficacement aux succès de Cyrus : étrange aveuglement des hommes qui croient quun dévoue ment légitime, peut rendre la trahison honorable. Panthée, sauvée, par la vertu de Cyrus, des périls quavait courus son honneur, en informa son époux Abradate. Il vint, à la tête de deux mille hommes, offrir son épée, ses services et sa vie au prince de Perse. Cyrus vit aussi arriver dans son camp deux hommes, puissants en Assyrie, qui implorèrent sa protection, lun se nommait Gobryas. Le dernier roi dAssyrie, aimant et respectant ce vieillard, voulait que son fils épousât sa fille. Le jeune prince de Babylone, fougueux dans ses passions, sétait emporté à la chasse contre le fils de Gobryas et lavait tué. Peu de temps après, monté sur le trône, il voulut, en abusant de son autorité, prendre pour femme la sur de sa malheureuse victime. Gobryas, ne pouvant supporter cette tyrannie, demanda à Cyrus appui et vengeance. Le même roi avait aussi maltraité Gadatas, gouverneur dune grande province ; il offrit également ses services à Cyrus. La mort du roi de Babylone et lavènement an trône de son frère Nabonit ou Balthasar, napaisèrent point le ressentiment de ces deux mécontents qui jouissaient en Assyrie de lestime générale et dun grand pouvoir. Le prince de Perse, fort de leur appui, entra avec confiance en Assyrie : il y pénétra par la province soumise à Gobryas qui lui ouvrit les portes dune forteresse importante et mit à ses pieds tous ses trésors : Cyrus lui dit : Je les accepte, et je les donne en dot à votre fille : elle trouvera, parmi mes guerriers, un époux digne delle. Il tourna ensuite la ville de Babylone et entra dans les contrées où commandait Gadatas. Ce satrape le rendit maître du pays des Sacques et des Cadusiens. La réunion de ces provinces augmenta soie armée de trente six mille hommes. Le roi dAssyrie marcha contre Gadatas pour le punir de sa défection ; mais il fut vaincu par Cyrus et forcé de retourner à Babylone. La vaillance et la générosité du prince des Perses lui attiraient laffection de tous les peuples qui briguaient son alliance. Avare de leur sang, il voulut terminer la guerre par un combat singulier, et défia le roi Assyrie : ce prince nosa pas répondre à ce défi. On conclut une trêve dun an, et Cyrus retourna en Médie. Cyaxare, craignait de recevoir dans ses états les Perses victorieux. Tout annonçait une désunion funeste aux deux peuples ; mais Cyrus, que la victoire navait pas enorgueilli, désarma son oncle par ses prières, et le toucha tellement par sa douceur, quil lui donna sa fille en mariage. Le prince, après avoir fait un voyage en Perse pour obtenir le consentement de Cambyse son père, revint à Ecbatane célébrer ses noces et hâter les préparatifs quexigeait la guerre. Le roi des Indes lui envoya des secours en argent. Pendant ce temps le roi dAssyrie, qui sétait rendu en Lydie, réunissait des forces immenses, avec lesquelles il se flattait décraser les Perses et les Mèdes. Les rois de Thrace, dÉgypte, de Chypre, de Cilicie, les Phrygiens, les Cappadociens, les Arabes, les Phéniciens et les Ioniens embrassèrent le parti de Crésus et de Balthasar. Leur nombreuse armée, rassemblée au bord du Pactole, se proposait de marcher sur Thymbrée. La force de cette ligue et la nouvelle de sa marche répandirent linquiétude dans larmée des Mèdes et des Perses. Cyrus rendit le courage et la confiance à ses guerriers en leur rappelant la rapidité de leurs premiers exploits, la facilité de leurs premiers triomphes ; il leur prouva que la discipline et le courage pesaient plus dans la balance du destin que le nombre des soldats, et que des troupes aguerries, unies, exercées aux travaux et à la fatigue, vaincraient sans peine une multitude de peuples qui ne sentendaient pas, qui navaient ni les mêmes intérêts, ni les mêmes lois, ni le même langage, et dont le roi Crésus, nommé généralissime, nétait encore connu que par une fuite honteuse. Cyrus se voyait à la tête dune année de cent quatre-vingt-seize mille hommes : la cavalerie perse était nombreuse et bien exercée ; il avait inventé les chariots armés de faux qui devaient porter le désordre dans les rangs ennemis. Par son ordre on construisit des tours de bois montées sur des roues, qui suivaient ses bataillons, Et du haut desquelles on lançait des pierres et des dards. Comptant sur les succès de cette nouvelle tactique et encore plus sur lardeur et le dévouement de ses guerriers, Cyrus se porta vers la ville de Thymbrée. Larmée de Crésus montait à quatre cent vingt mille combattants placés sur une seule ligne : linfanterie occupait le centre, la cavalerie les ailes. Les Égyptiens seuls, toujours inviolablement attachés à leurs usages, navaient pas voulu sétendre et sétaient formés en bataillons carrés : Araspe, parfaitement instruit des forces, des plans et des dispositions de Crésus et de Balthazar, vint les découvrir à Cyrus qui disposa son infanterie en plusieurs colonnes sur douze hommes de front. Il plaça en avant les archers, les lanciers, les frondeurs, et les chariots armés de faux. Derrière linfanterie on rangea les tours roulantes. A quelque distance était un corps de réserve nombreux destiné à se porter sur les points qui auraient besoin dappui. Cyrus, après avoir adressé ses prières à Jupiter, ordonna à Arsamas et à Chrysante, qui commandaient les ailes, de mesurer et de régler leur marche sur celle du centre, où brillait létendard royal. Cétait un aigle dor placé au bout dune pique. Larmée ennemie par ses premiers mouvements déborda et entoura celle de Cyrus, qui fit face de tous côtés. Abradate, à la tête des chariots armés de faux, jeta le désordre dans les rangs des Lydiens ; ils se dispersèrent aussitôt. Un escadron de chameaux, effrayant les chevaux assyriens par son aspect, son odeur et ses cris, mit en fuite toute la cavalerie de Balthasar. Abradate, voulant ensuite attaquer linfanterie égyptienne, ne put pénétrer ses masses, fut renversé de son char et périt. Ces braves Égyptiens rompirent et traversèrent les quatre lignes de larmée des Perses jusquaux tours. Cyrus, qui sétait porté à la tête de sa cavalerie victorieuse, revint sur la masse égyptienne et lenfonça : il tomba de cheval dans la mêlée au milieu des ennemis ; mais comme il était adoré par ses troupes, elles se précipitèrent à son secours et le dégagèrent. Cyrus, frappé de la valeur des Égyptiens qui tenaient ferme et ne voulaient pas rendre leurs armes, fit une capitulation avec eux et leur donna les villes de Laisse et de Silène, où longtemps après leurs descendants habitaient encore. La bataille avait duré depuis le matin jusquà la nuit. Crésus se retira près de Sardes, et chacun des alliés retourna dans son pays. Le lendemain larmée des Perses marcha sur Sardes et battit les troupes de Crésus : après avoir attiré lattention de lennemi sur un point par une fausse attaque, elle marcha dun autre côté, pénétra dans la ville et sempara du palais. Crésus fut pris avec tous ses trésors. Cyrus, irrité contre lui, lenvoya au supplice : il allait mourir ; mais, ayant prononcé trois fois le nom de Solon, le vainqueur arrêta le fer levé sur sa tête et lui demanda la cause de son exclamation. Crésus lui répondit que dans le temps de ses prospérités, lorsque, enivré par la fortune, la gloire et la volupté, il se croyait le plus puissant des rois et le plus heureux des mortels, ce sage législateur lavait averti de la vanité et de linconstance de la fortune ; enfin il répéta toutes les vérités sorties de la bouche de ce philosophe pour le prémunir contre lorgueil et pour le ramener à la vertu. Près dexpirer, il sétait rappelé ses conseils du regrettant de nen avoir pas mieux profité. Cyrus, touché du malheur de ce prince lui accorda la vie

et lui laissa le titre de roi avec des revenus assez considérables. Cyrus

parcourut ensuite lIonie, quil rangea sous son autorité en bravant les

menaces de Lacédémone. Ses armes lui soumirent lAsie, depuis la mer Égée

jusquà lEuphrate. Il conquit Cette nuit même ce prince impie, livré à la débauche, dans une sécurité profonde, avait voulu se servir des vases sacrés du temple de Jérusalem, Tout à coup une main divine traça sur la muraille des mots inconnus, que Daniel expliqua en annonçant au monarque sa mort prochaine et la destruction du royaume. A peine Daniel cessait de parler, que Cyrus parait et renverse lempire des Babyloniens, comme lavaient annoncé Isaïe et Jérémie. Les vainqueurs pillèrent Babylone et en ruinèrent une partie. Dans la suite les rois de Perse préférèrent à cette capitale Suze, Ecbatane et Persépolis. Alexandre voulut rendre quelque éclat à Babylone ; mais après sa mort les rois macédoniens labandonnèrent, et construisirent dans son voisinage Séleucie qui lui enleva un grand nombre dhabitants. La dynastie des Perses, succédant à celle des Grecs, acheva de ruiner cette antique capitale en bâtissant Ctésiphon. Du temps de Pausanias il ne restait plus de Babylone que ses murailles. Les rois de Perse en firent un parc pour les bêtes sauvages : ses murs, quon ne réparait plus, se détruisirent. LEuphrate changea de cours, et la place quoccupait cette ville célèbre noffrit plus aux yeux du voyageur quun marais infect et quun vaste désert. Tout disparut, jusquà ses ruines, et les géographes modernes ne peuvent même fixer avec précision le lieu où elle existait. Cyrus, maître de lOrient, organisa sagement son vaste empire : il le partagea en gouvernements, en districts, et nomma des satrapes pour les gouverner. Afin daffermir son autorité et de tempérer celle des gouverneurs de provinces, il avait placé partout des officiers fidèles qui les surveillaient, et qui correspondaient directement avec lui. Il choisit pour tous les emplois les hommes les plus vertueux, les plus habiles, et les traita avec une grande générosité. Crésus lui reprochait cet excès de libéralité, et voulait lui prouver quavec plus déconomie il aurait pu se faire un trésor immense, quil porta par ses calculs à une somme énorme. Cyrus écrivit aux grands de lempire quil avait un besoin, pressant dargent : sur-le-champ on lui en envoya de toutes parts une quantité qui surpassait de beaucoup la somme évaluée par Crésus. Voilà, dit-il, mon trésor : il est inépuisable ; je le trouve dans le cur et dans laffection de mes sujets. Cyrus protégea le culte des mages, et lui donna beaucoup déclat. Toutes les vertus militaires et civiles prospérèrent par son exemple : mais les plus nobles caractères sont rarement à labri du double poison de la puissance et de la flatterie ; il oublia la simplicité des murs des Perses ; trois cents eunuques firent le service de son palais. On vit briller à sa cour le luxe des Mèdes ; il porta leurs longs habits et se para de leur fard. Peut-être, ayant renoncé aux conquêtes, croyait-il nécessaire damollir une nation guerrière dont lactivité, sans occupation pendant la paix, pourrait lui faire craindre des troubles et des révoltes. Il tolérait et respectait tous les cultes, et quoique celui des mages fût le sien, il protégeait le sabéisme. On le vit traverser la ville sur un char, entouré dune cour magnifique, et suivi par une garde de quarante mille hommes. Il offrit un sacrifice solennel au soleil, à Jupiter et à la terre, et donna ensuite au peuple des jeux et des courses de chevaux. La mort de Cambyse son père et de Cyaxare son oncle, quil

avait comblé de présents, réunit à ses états Cette monarchie était divisée en cent vingt provinces. Tous les officiers qui avaient secondé Cyrus dans sa conquête possédèrent les premiers emplois et acquirent dimmenses richesses. Les ordres du roi parvenaient avec célérité dune extrémité à lautre du royaume, au moyen des postes et des courriers quil établit partout. Trois principaux ministres étaient chargés de ladministration de lempire. Le prophète Daniel fut un de ses ministres ; sa vertu lui avait mérité la confiance de Cyrus. Il obtint la réédification de Jérusalem, et la liberté des Juifs, depuis soixante-dix ans captifs en Babylonie. Cyrus, par un célèbre édit, renvoya les Hébreux en Judée, et leur permit de rebâtir le temple de Salomon. Il remit à Zorobabel les vases sacrés pris dans le temple, mais les Samaritains, par leurs intrigues, retardèrent lexécution de ce décret. Cyrus jouissait en paix de ses travaux. Son empire était

borné à lorient par lInde ; au nord par la mer Caspienne et par le

Pont-Euxin ; au couchant par la mer Égée ; au

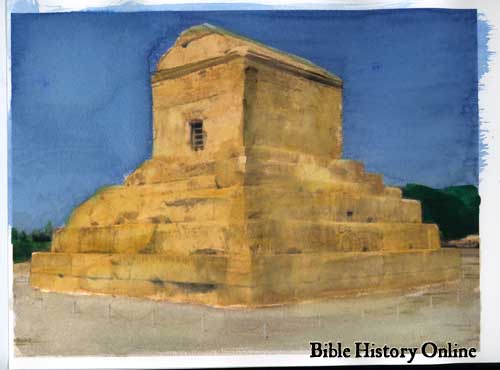

Le tombeau de Cyrus Hérodote raconte autrement lhistoire de Cyrus : selon cet écrivain Astyage, averti en songe que son petit-fils le détrônerait, ordonna sa mort. Cyrus, sauvé de ce péril par lhumanité dun Mède, parvint à fléchir le courroux dAstyage qui le reconnut ; mais la prédiction nen fut pas moins accomplie, et le roi des Mèdes périt de la main du prince qui sétait révolté contre lui. Hérodote nest pas plus daccord avec Xénophon sur la mort de Cyrus : il dit que ce monarque, portant la guerre contre les Scythes, les trompa par une fuite simulée, et laissa beaucoup de vin et de viande dans son camp. Les ennemis sétant livrés à la débauche, Cyrus les surprit, les battit et fit prisonnier le prince de Scythie, qui se tua de désespoir. La reine Thomiris sa mère, animée par la passion de la vengeance, attira les Perses dans une embuscade, en tua deux cent mille avec Cyrus leur roi ; puis, ayant fait couper la tête de ce prince, elle la jeta dans une outre pleine de sang, en lui disant : Cruel ! Rassasie-toi maintenant de ce sang humain dont tu as été insatiable pendant ta vie. Le même historien rapporte que Cyrus, pour se venger de dEuphrate, dans lequel les chevaux consacrés au soleil sétaient noyés, fit couper par son armée ce fleuve en trois cent soixante canaux. Au reste, Hérodote avertit lui-même quil existait différentes versions sur lhistoire de Cyrus : il a préféré sans doute, suivant le goût des Grecs, la plus fabuleuse, et peut-être les contes que répandait en Asie le roi de Babylone lorsque Cyrus lui faisait la guerre. CAMBYSE(An du monde 3475. Avant Jésus-Christ 529.)

Psammenits, son successeur, réunissait toutes ses forces pour se défendre contre, les Perses. Cambyse ne pouvait pénétré en Égypte, quaprès avoir pris Péluse, place très forte alors ; pour sen emparer, il usa dun stratagème dont la superstition du peuple assura le succès : il savait que la garnison était composée dEgyptiens ; et, en donnant lassaut à la ville, il fit porter devant les colonnes des chats, des chiens, des brebis et dautres animaux regardés comme sacrés. Les Égyptiens nosèrent point tirer sur eux. Cambyse entra sans résistance dans la place et pénétra ensuite dans lintérieur du pays. Psammenits vint à sa rencontre et ternit son courage par un acte, de cruauté. Le Grec Phanès, en quittant le parti dAmasis, avait été forcé de laisser ses enfants en Égypte. Psammenits les fit égorger à la vue des deux camps, et les Égyptiens burent leur sang. Un crime si lâche présageait une honteuse défaite : le combat fut sanglant et terrible ; larmée égyptienne prit la fuite ; la plus grande partie périt ; le reste se sauva à Memphis. Cambyse les poursuivit : un vaisseau de Mytilène remonta le Nil par ses ordres, portant des hérauts darmes qui invitèrent les habitants à se soumettre. Le peuple furieux les hacha en Massacre pièces, ainsi que tous ceux qui les accompagnaient. Le roi de Perse attaqua Memphis de vive force, sen empara, et fit exécuter publiquement dix fois autant dÉgyptiens des familles les plus distinguées quil y avait eu de personnes massacrées dans le vaisseau. Le fils aîné de Psammenits se trouva au nombre de ces victimes. Cambyse traita le roi avec douceur, lui conserva la vie et lui assigna un entretien honorable. Mais ce prince, inconsolable de la perte de son trôné et de celle de son fils, voulut exciter des troubles dans lespoir de recouvrer son royaume : on termina sa vie en lui faisant boire du sang de taureau. Son règne navait duré que six mois. Toute lÉgypte se soumit au vainqueur. Cambyse alla à Saïs, et, prolongeant sa vengeance au-delà du tombeau, il fit déterrer et brûler le corps dAmasis. Insatiable de conquêtes, il conçut le projet denvoyer des troupes à Carthage et de semparer de toute la côte dAfrique ; mais les menaces des Phéniciens lui firent abandonner cette résolution. Il chargea des ambassadeurs de se rendre auprès du roi dÉthiopie pour linviter à reconnaître son autorité, et lui envoya en même temps de riches présents. Les Éthiopiens méprisèrent ses dons et nacceptèrent que le vin qui en faisait partie. Le roi dÉthiopie fit porter à Cambyse un arc dune grandeur et dune force remarquables, et lui écrivit quil ferait bien, avant dattaquer lÉthiopie dattendre quun de ses guerriers eût pu tendre cet arc. Cambyse irrité marcha contre lui, et laissa des troupes grecques pour contenir lÉgypte. Il chargea en même temps un corps de cinquante mille hommes de se rendre dans lOasis, où se trouvait le temple de Jupiter Ammon, et de détruire ce célèbre édifice. Lentreprise eut un funeste résultat : les cinquante mille hommes destinés à lexécuter furent enveloppés par des tourbillons de sable et périrent. Larmée de Cambyse, brûlée dans les déserts, par les feux du soleil et exténuée par les privations, se trouva bientôt réduite à la plus affreuse extrémité. Après sêtre nourri de la chair des chevaux et des chameaux, on en vint au point de sentretuer pour assouvir la faim : les soldats, partagés par dizaines, tiraient au sort ; et celui sur lequel il tombait servait de pâture à ses malheureux compagnons. Cambyse, renonçant à vaincre un peuple défendu par un désert immense et par un soleil brûlant, retourna sur ses pas et ne ramena que de faibles débris de son armée à Thèbes, dont il pilla et brûla les temples. Arrivé à Memphis, il trouva le peuple occupé à célébrer les fêtes dApis : il crut que ces réjouissances étaient une insulte à son malheur ; dans sa colère il donna lordre de tuer tous les magistrats et de fustiger tous les prêtres. Lui-même enfin perça le buf Apis dun coup de poignard dans la cuisse. Depuis ses revers en Éthiopie il devint frénétique, et sa vie ne fut plus quune suite de folies et de cruautés. Il avait un frère que Xénophon nomme Anaxare, Justin, Mergis, et Hérodote, Smerdis. Ce prince, dune force remarquable, était parvenu à tendre larc envoyé par le roi dÉthiopie. Le roi, jaloux des grandes qualités de son frère et de laffection quon lui portait, le renvoya à Babylone ; mais quelque temps après ayant rêvé quil projetait de le renverser du trône, il chargea un Perse nommé Prexape de le tuer. Criminel dans ses penchants comme dans sa haine, il senflamma pour sa sur Méroé, et consulta lés juges pour savoir sil pouvait la prendre pour femme, ainsi que le permettait le culte des mages. Ces vils flatteurs, lui répondirent quaucune loi du royaume ne le permettait, mais quil en existait une qui donnait aux rois de Perse le droit de faire tous ce quils voulaient. Il épousa donc Méroé, et donna son nom à une île qui se trouve dans le Nil, près des frontières de lÉthiopie. Un jour Cambyse assistant à un combat dun lion contre un chien ; le frère de ce chien vint à son secours et le rendit vainqueur de son terrible adversaire. A ce spectacle Méroé versa des larmes et avoua que la vaillance de ce chien lui avait rappelé la mémoire de son frère Smerdis. Cambyse, se trouvant insulté par un souvenir qui lui retraçait un crime, la frappa si violemment quelle en mourut peu de jours après. Son favori Prexape, attribuant sa violence à son ivresse, lui dit hardiment que les Perses blâmaient et méprisaient son funeste penchant pour le vin. Vous allez, juger vous-même, répliqua le roi, si le vin me fait perdre la raison. Alors il vida plusieurs coupes, et ayant ordonné au fils de Prexape de se tenir debout à lextrémité de la salle, il saisit son arc, déclara quil visait au cur de ce jeune homme, et le perça en effet dun coup de flèche ; puis, se tournant vers le malheureux père, il lui dit : Trouvez-vous que livresse mempêche davoir la main ferme et le coup dil sûr ? Si quelque chose surpasse la noirceur dun tel crime, ce fût la bassesse de Prexape, qui répondit. : Seigneur, Apollon lui-même ne tirerait pas plus juste. Crésus, témoin de ce forfait, laissa éclater son indignation. Cambyse ordonna sa mort ; et comme on avait retardé lexécution de cet ordre cruel, il le révoqua, mais il fit périr ceux qui navaient pas obéi. Ce fut à peu près dans ce temps que Polycrate, tyran de Samos, mourut. Il était allié et ami dAmasis. Le destin lavait toujours favorisé à tel point quAmasis lui conseilla de se procurer volontairement quelque forte contrariété pour apaiser la fortune qui semblait le menacer, par cet excès de bonheur, de grands et de prochains revers. Polycrate, docile à cet avis, jeta dans la mer une superbe émeraude à laquelle il attachait beaucoup de prix. Quelques jours après un pêcheur lui apporta un gros poisson dans lequel il retrouva cette émeraude. Amasis, en étant instruit, lui manda quil renonçait à son amitié, ne voulant pas partager le sort dun homme menacé dun grand désastre. Quelque temps après la mort dAmasis, Orotès, satrape de Sardes, voulut se mettre à labri du ressentiment du roi de Perse qui lui reprochait davoir fait de vains efforts pour conquérir lîle de Samos. Feignant dêtre mécontent de Cambyse, il écrivit à Polycrate quil voulait embrasser son parti et porter chez lui des trésors dont il lui abandonnerait la moitié. Le prince de Samos, sétant assuré par des espions quon se préparait à embarquer des coffres remplis dor, vint sans défiance à Sardes. A peine débarqué, Orotès donna ordre de lenchaîner ; il le fit pendre et sempara de son île. Cambyse après avoir soumis lÉgypte, retourna en Perse. Lorsquil fut arrivé en Syrie, un courrier de Suze lui apprit quon venait dy proclamer roi son frère Smerdis quil croyait mort. Il létait en effet ; mais un imposteur avait pris son nom. Cet aventurier était le fils de Patisithe, lun des chefs des mages ; sa figure ressemblait beaucoup à celle du fils de Cyrus, dont Cambyse avait ordonné la mort. Le peuple, trompé par cette ressemblance, et le croyant échappé aux poignards des assassins, le plaça sur le trône dun tyran extravagant, cruel et universellement détesté. Cambyse voulait hâter sa marche ; mais en montant à cheval il tomba, et son épée, sortie du fourreau, lui fit une blessure à la cuisse. Un oracle avait prédit quil mourrait à Ecbatane : pour éviter son accomplissement, il ne voulut jamais aller en Médie. Dès quil apprit que le village de Syrie où on le porta se nommait Ecbatane, il désespéra de sa vie et mourut en effet peu de jours après. Les Égyptiens regardèrent sa blessure et sa mort comme une vengeance du meurtre dApis. Plusieurs historiens croient que Cambyse était lAsssuérus de lÉcriture. Aucun prince ne porta plus loin lambition, lorgueil et la cruauté. Son extravagance qui fit périr tant de milliers dhommes dans les sables de Libye et dÉthiopie, mina les fondements du trône élevé par les vertus de Cyrus. Il fit haïr non seulement le roi, mais la royauté, à tel point que les Perses furent tentés de prendre une autre forme de gouvernement. En lisant lhistoire de lOrient, on nest pas étonné de la passion des Phéniciens, des Carthaginois, des Grecs et des Romains pour la république et la liberté ; car la barbarie et le despotisme sanguinaire des rois dAsie et dÉgypte devaient inspirer la haine de la monarchie et lhorreur de lesclavage. SMERDISLimposteur, le fils du mage, le faux Smerdis prit insolemment le nom dArtaxerxés, et succéda sans obstacle à Cambyse, comme si le sceptre lui eût appartenu légitimement. Cédant aux intrigues des Samaritains, il révoqua les ordres de Cyrus relatifs au temple de Jérusalem, dont la reconstruction fait ainsi suspendue jusquau règne de Darius. Smerdis croyait gagner laffection de ses sujets par des édits populaires : il diminua tous les impôts ; il exempta les Perses de tout service militaire pendant trois ans. Mais cette exagération de douceur, et le soin quil prenait de se renfermer dans son palais, firent généralement soupçonner son imposture. Il avait épousé les femmes de son prédécesseur, parmi lesquelles se trouvaient Atosse, fille de Cyrus, et Phédime, fille du satrape Otanès. Le père de Phédime chargea sa fille de découvrir, par le moyen dAtosse, si Smerdis était le vrai fils de Cyrus ; mais elle ne put remplir ses intentions, parce que limposteur interdisait à ses femmes toute communication entre elles. Sur ces entrefaites le satrape Otanès, ayant su que le fils du mage avait autrefois été mutilé pour un crime, manda à Phédime dexaminer adroitement la nuit si Smerdis ne portait aucune cicatrice aux oreilles. Elle obéit et découvrit complètement limposture de lusurpateur. Otanès alors, nayant plus de doute, fit une conjuration avec cinq autres satrapes et Darius, dont le père, nommé Hystaspe, était gouverneur de Perse. Les mages, alarmés de leur réunion, soupçonnèrent lobjet de leurs assemblées, et, pour déjouer ce complot, ils proposèrent à Prexape de déclarer devant le peuple que le prince qui régnait était véritablement le même fils de Cyrus, le même Smerdis, que Cambyse lui avait ordonné de poignarder, mais dont il navait pu se résoudre à terminer les jours. Prexape parut se rendre à leurs prières, à leurs menaces, à leurs promesses ; mais, tout le peuple étant rassemblé, il monta sur une tour, et déclara avec sincérité quil navait que trop bien exécuté les ordres barbares de Cambyse ; quil avait tué de sa propre main Smerdis, et que celui qui occupait le trône était un imposteur. Cet événement excita dans la ville et dans le palais un grand tumulte. Les conjurés en apprirent bientôt la cause et en profitèrent. Ils marchèrent contre lusurpateur, dont le peuplé forçait et remplissait les appartements. Smerdis, suivi dun de ses frères et de quelques gardes, se défendit et blessa deux des conjurés. Mais enfin, ayant vu tomber son frère, il cherchait son salut dans la fuite lorsque Gobryas le saisit entre ses bras et larrêta. Cette scène se passait la nuit. Darius craignait, en voulant tuer limposteur, de percer Gobryas : mais celui-ci lui dit de ne point se laisser arrêter par cette crainte. Darius dirigea si adroitement son glaive, quil ne blessa que le faux Smerdis. Après lavoir tué on exposa sa tête aux yeux du peuple qui, dans sa fureur, extermina tous les mages du parti de limposteur. Ce jour de carnage devint une fête annuelle quon appela le Massacre des Mages. DARIUS IerCette grande révolution achevée, les sept conjurés se rassemblèrent pour délibérer sur la forme lion pour du gouvernement quon pouvait proposer aux Perses. Otanès, frappé de tous les maux de la tyrannie, parla vivement pour le gouvernement populaire, et sefforça de prouver que ce gouvernement seul était juste, naturel et légitime ; quil assurait à chacun ses droits et sa liberté, et que la démocratie seule pouvait mettre le peuple à labri de linégalité des richesses, de la corruption des murs, de loppression des grands et des caprices dun maître. Mégabyse soutint au contraire que de toutes les tyrannies celle de la multitude était la plus redoutable ; quelle navait ni frein, ni bornes, ni responsabilité, et que là où le peuple gouvernait on ne voyait quignorance, confusion, passions et désordres. Selon son avis le gouvernement quon devait choisir était laristocratie, la raison voulant en effet quon prît pour diriger les affaires les hommes les plus habiles, les plus éclairés et les plus intéressés par leur fortune à la conservation de lordre public. Une nation ainsi gouvernée ne pouvait, disait-il, craindre ni lavidité et la cruauté dun maître, ni la furie sanguinaire dun peuple ignorant et tumultueux. Darius ne partagea aucune de ces opinions et les combattit lune par lautre. Il montra, comme les partisans du parti populaire, le danger de laisser le pouvoir à quelques riches qui opprimeraient le peuple à leur gré sans être contenus par aucun pouvoir supérieur, et qui rendraient continuellement la nation victime de leurs rivalités, de leur ambition et de leurs sanglants débats. Il représenta plus fortement encore que Mégabyse toutes les calamités quentraîne lanarchie inséparable du gouvernement populaire. Il conclut en opinant pour la monarchie, quil regardait comme la seule barrière assez forte pour arrêter lambition des grands, pour comprimer les passions des peuples et pour opposer aux armes et aux intrigues de létranger une résistance régulière. Il nignorait point labus quun roi pouvait faire de son pouvoir ; les exemples nen étaient que trop communs, et le règne de Cambyse en offrait la preuve récente. Mais un seul tyran était encore préférable à la réunion de plusieurs, comme dans loligarchie, et à une tyrannie universelle comme on la trouvait dans la démocratie. Dailleurs rien nempêchait de se mettre à labri du despotisme par lautorité de la religion, par celle des lois et par un conseil composé des grands du royaume. Lassemblée, adopta lavis de Darius ; elle se détermina à. établir la monarchie et à choisir un roi parmi les sept membres de la conjuration.

Le nouveau roi, pour rendre son autorité plus respectable, voulut ajouter aux droits de lélection ceux que lui offrait une union avec la famille de Cyrus. Il épousa Atosse et Aristone, surs de Cambyse. Il sétait marié précédemment à une fille de Gobryas, dont il avait eu un enfant, nommé Artabazane, qui prétendit dans la suite au trône. Le roi tait aussi au nombre de ses femmes Parmys, fille du véritable Smerdis, et Phédime, dont ladresse avait découvert le secret de limposteur. Il voulut encore prouver sa reconnaissance à son écuyer, et fit ériger une statue équestre avec cette inscription : Darius, fils dHystaspe, est parvenu au trôné de Perse par le hennissement de son cheval et par ladresse dAbarès son écuyer. Cyrus et Cambyse navaient point de revenus réguliers : ils recevaient les dons gratuits que leur offraient les différentes provinces, et exigeaient delles le nombre de troupes que les circonstances rendaient nécessaire. Darius pensa que le maintien de la sûreté intérieure et extérieure dun empire, composé de tant de peuples, exigeait un revenu fixe pour entretenir sur pied des troupes réglées. Il consulta ses sujets sur la quotité et la répartition des impôts : ils lui offrirent plus, quil naccepta. Malgré cette modération les Perses, gênés par un tribut permanent, donnèrent à Darius le surnom de marchand, tandis quils avaient nommé Cyrus leur père, et Cambyse leur maître. Les satrapes, anciens collègues de Darius et membres de son conseil, jouissaient du droit dentrer à toute heure chez lui. Lun deux, nommé Intapherne, irrité contre un officier du roi qui lui refusait la porte, le maltraita et le frappa. Darius, jaloux de son autorité, regardant cette violence dans son palais comme un crime, condamna à mort Intapherne et toute sa famille. Couché par les pleurs de sa femme, il lui accorda à son choix la grâce dun des condamnés : elle demanda la vie de son frère, disant quelle ne pouvait le remplacer, tandis quelle trouverait un autre époux. Orétès, satrape de Sardes, se révolta et tua un courrier du roi, qui lui portait des ordres. Darius le fit mourir, confisqua son bien, et retint malgré lui auprès de sa personne Démocède, son ami, fameux par sa science en médecine. Ce Grec, voulant recouvrer sa liberté, soutint dabord quil nétait pas médecin, mais on le mit à la torture pour lui faire avouer la vérité. Après cet aveu, il guérit le roi, alors tombé malade, et qui voulut lui donner pour récompense deux chaînes dor. Démocède les refusa, en disant : Seigneur, jai guéri votre mal, et vous doublez le mien. Quelque temps après la reine Atosse étant attaquée dun

cancer au sein, Démocède lui promit de la sauver si elle voulait lui obtenir

la permission de faire un voyage dans sa patrie. La reine guérit, et usa

dadresse pour remplir son engagement. Elle représenta à Darius quafin de

justifier son élévation, et pour contenter lhumeur des Perses, il devait

chercher la gloire en formant quelque entreprise éclatante. Le roi lui

répondit quil avait le projet dattaquer les Scythes. Atosse le détourna de

ce dessein, et lengagea à tourner plutôt ses armes contre Darius, résistant aux intrigues des Samaritains fit exécuter les décrets que Cyrus avait rendus en faveur des Juifs. Plusieurs savants ont prétendu prouver que Darius, appelé Assur dans les livres saints, était Assuérus, et que la reine Atosse, était la même que Vasthi. Le roi avait accordé, la ville de Suze des faveurs et des privilèges qui mécontentèrent les Babyloniens ; ils se révoltèrent. Darius marcha contre eux, assiégea Babylone, et fit pendant dix-huit mois de vains efforts pour sen emparer. Un des grands de sa cour, nommé Zopire, se présenta un jour devant lui, offrant à ses regards un spectacle affreux : il avait la tête couverte de blessures, le nez et les oreilles coupés. Il déclara quil sétait mis lui-même dans cet état pour rendre un grand service à son maître. En effet, se donnant pour une victime des fureurs du roi, il se sauva dans le camp ennemi, et sattira, par ses malheurs apparents, la confiance des Babyloniens. Ayant obtenu un commandement, il fit plusieurs sorties, dans lesquelles il battit les Perses, et en tua un assez grand nombre. Ses avantages enthousiasmèrent tellement les Babyloniens, quils le nommèrent généralissime. Maître de la garde qui défendait les murailles, il ouvrit les portes à Darius, qui sempara de la ville, et punit à son gré les rebelles. Zopire, pour prix de ce service, jouit pendant sa vie des revenus de cette capitale quil avait livrée ; et le roi, touché de son zèle, disait quil aurait mieux aimé perdre cent Babylones que devoir un tel sujet si affreusement mutilé pour son service. Les historiens ont loué cette action de Zopire, oubliant sans doute quon ne peut faire une vertu de la trahison, qui est toujours une lâcheté, même quand elle sert avec succès la cause la plus légitime. Comme les Babyloniens, pendant leur révolte avaient massacré les Perses qui se trouvaient au milieu deux, Darius bannit une partie des habitants, enleva les portes de la ville, détruisit ses fortifications. Apres avoir achevé cette expédition il revint à son premier projet, et marcha contre, les Scythes pour les punir de leur irruption en Asie. Son frère Artabaze sopposa vainement à cette guerre en lui représentant quelle était aussi dangereuse quinjuste ; que les Scythes fuiraient devant lui et détruiraient son armée dans leurs déserts. Le roi partit avec six cent mille hommes et six cents

vaisseaux ; il passa le Bosphore, et conquit, toute La prédiction dArtabaze ne tarda pas à se vérifier. A lapproche des Perses les Scythes se retirèrent vers le nord, emmenant leurs troupeaux, détruisant tous les vivres, et comblant tous les puits. Darius, qui les poursuivait, fatigué dune marche aussi longue quinutile, écrivit au roi Indatyrse daccepter le combat, ou de le reconnaître pour maître. Le Scythe répondit avec fierté : Nous menons la même vie en temps de paix comme en temps de guerre ; nous errons à notre gré dans nos vastes plaines ; nous navons pas de villes ni de champs à défendre : si tu veux nous forcer à combattre, viens attaquer les tombeaux de nos pères ; tu verras qui nous sommes mais apprends que jamais nous ne reconnaîtrons dautres maîtres que Jupiter et Vesta. Larmée des Perses fut bientôt réduite à la dernière extrémité. Un héraut scythe vint alors présenter à Darius un oiseau, une souris, une grenouille et cinq flèches. Gobryas expliqua cette énigme, et dit au roi : Les Scythes nous avertissent par ce présent mystérieux que vous ne pourrez échapper à leurs flèches, si vous ne savez voler comme un oiseau, vous cacher comme une souris, ou nager ainsi que la grenouille. La faim, la fatigue et la soif détruisirent la plus grande partie de larmée. Darius ne dut sa propre conservation quà la vigueur dun chameau, chargé deau, qui ne lavait pas quitté ; et, après son retour en Perse, il assigna par reconnaissance à cet animal, pour sa nourriture, un canton quon nomma Gangamelle, maison du chameau. Le roi forcé à la retraite, et voulant dérobée sa marche

aux ennemis, avait laissé ses feux allumés, et son camp rempli de malades et

dune grande quantité danimaux, dont les cris empêchaient de sapercevoir de

labsence de larmée. Il gagna en hâte le Danube ; mais quelques corps

scythes y arrivèrent avant lui, et engagèrent les Ioniens qui gardaient le

pont à le couper. LAthénien Miltiade, voulant assurer la liberté de Il entreprit une guerre plus heureuse ; son armée entra dans les Indes, et en conquit une partie. Il fit construire une flotte à Caspatyre, sur lIndus. Le Grec Scylax, qui la commandait, descendit le fleuve, entra dans lOcéan, et, après un voyage de trente mois, aborda en Égypte, par la mer Rouge, dans le port de Suez. Une autre expédition de Darius contre lîle de Naxos échoua complètement. Artapherne, satrape de Sardes, craignant le ressentiment du roi pour le mauvais succès de cette expédition, se ligua avec plusieurs autres grands, leva létendard de la révolte, et rendit la liberté à toutes les villes de lIonie. Il sollicita vainement lalliance de Cléomène, roi de Lacédémone,

qui ne voulait pas exposer Cependant Darius, ayant trouvé le moyen de semer la division entre les confédérés, remporta sur eux une victoire navale, soumit toute lIonie et ruina une grande partie de ses villes ; dont les familles lés plus distinguées furent emmenées en esclavage. Telle fut au bout de six ans la fin dune révolte excitée par lambition de quelques grands, et qui fit naître entre les Grecs et les Perses cette haine implacable que la conquête de lAsie et la destruction de lempire fondé par Cyrus purent seules éteindre. La guerre dIonie décida Darius à suivre ses anciens

projets contre Mardonius vaincu et blessé, revint en Asie couvert de

honte. Le roi donna son commandement au Mède Datis et à Artapherne, fils du

gouverneur de Sardes. Athènes à cette époque venait de reprendre sa liberté

en secouant le joug de Pisistrate. Hippias, fils de ce tyran, trahit sa

patrie et servit de guide aux ennemis qui venaient la déchirer. Plusieurs

hommes, célèbres par leur courage, par leur éloquence et par leur amour pour

la patrie, étaient lornement et la gloire de la république dAthènes. On y voyait

principalement briller Miltiade, fils de Cimon, dont le frère avait été tyran

de Darius envoya des hérauts dans Les généraux perses, guidés par le traître Hippias, entrèrent dans lAttique et arrivèrent à Marathon sur les bords de la mer. De là ils écrivirent à Athènes et la menacèrent, en cas de résistance, du sort dÉrétrie. Sparte avait promis de secourir les Athéniens ; mais une superstition grecque, qui ne permettait aux Spartiates de se mettre en marche quaprès la pleine lune, retarda larrivée de ce renfort. Platée seule envoya mille hommes. Les Athéniens furent obligés, contre leurs lois et leurs usages, de donner des armes aux esclaves. Larmée perse en Attique, commandée par Datis, montait à cent mille fantassins et dix mille cavaliers. Les Athéniens ne leur opposaient que dix mille hommes, qui marchaient sous les ordres de dix généraux : Miltiade était le plus ancien. La plupart voulaient se tenir sur la défensive ; Miltiade dit quil fallait effrayer lennemi en lattaquant. Aristide appuya cette opinion ; Polémarque, Callimaque sy rangèrent, et la bataille fut résolue. Il avait été convenu que les dix chefs commanderaient alternativement : le jour dAristide étant venu, il céda le commandement à Miltiade, comme au plus habile ; tous ses collègues suivirent ce noble exemple. Les Athéniens se précipitèrent sur leurs ennemis : malgré leurs efforts Datis força leur centre à se replier ; mais les ailes, sétant avancées avec succès, prirent les Perses en flanc, les mirent en déroute, leur tuèrent six mille hommes, les poursuivirent jusquà la mer, mirent le feu à la flotte, et semparèrent de plusieurs vaisseaux. Hippias, qui avait amené les étrangers dans son pays avec lespoir de recouvrer son autorité, fut puni de sa honteuse trahison, et reçut la mort dans le combat. Les Perses avaient apporté beaucoup de marbre à Marathon pour y élever un trophée. Phidias, par lordre des Grecs, sen servit pour faire une statue à Némésis. Les débris de la flotte persane doublèrent le cap Sunium pour surprendre Athènes ; mais les Athéniens firent quinze lieues en un jour, et arrivèrent à temps pour mettre la ville à labri de toute attaque. Les Lacédémoniens parcoururent aussi en trois jours soixante-dix lieues ; mais, malgré cette diligence, ils narrivèrent à Marathon quaprès la bataille. Darius, furieux de la défaite de ses troupes dans

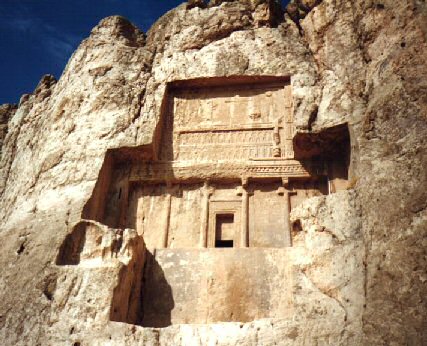

Le tombeau de Darius Ier à Naqsh-e-Rostam Hérodote dit, au contraire, que Darius envoya une partie

de son armée en Égypte, et quil continua en Asie à soccuper des préparatifs

de la guerre contre les Grecs. Un ancien usage des Perses voulait quen séloignant

de ses états le roi désignât son successeur. Darius avant de monter sur le

trône avait eu trois fils de la fille de Gobryas ; depuis son couronnement,

il en avait eu quatre autres de la fille de Cyrus : Artabazane était laîné

des premiers, et Xerxès celui des seconds. Artabazane invoquait le droit

daînesse, et Xerxès le droit de sa naissance. Le roi fugitif de Lacédémone,

Démarate, appuya les droits de Xerxès par lexemple des Lacédémoniens, qui

préféraient en pareille circonstance les enfants nés depuis lélévation de

leur père au trône. Darius adopta cet avis, donna le sceptre à Xerxès, et

mourut peu de temps après. Il avait régné trente-six ans. Sa vie, mêlée de

revers et de succès, de vices et de vertus, ne fut pas sans éclat. Vaincu en

Scythie et en Grèce, il conquit les Indes, XERXÈSMalgré la décision de Darius, Xerxès et Artabazane soumirent de nouveau leurs prétentions à larbitrage dArtabaze, leur oncle : il prononça en faveur de Xerxès, et son frère, résigné, lui posa lui-même la couronne sur la tête. Le nouveau roi confirma les privilèges accordés aux Juifs par ses prédécesseurs ; il marcha contre les Égyptiens, soumit les rebelles, confia le commandement de lÉgypte à son frère Achémènes, et revint à Suze. Ce fut dans ce temps que naquit en Carie, dans la ville dHalicarnasse, le célèbre Hérodote

Mardonius, dont les revers navaient point abattu lorgueil, partagea lopinion du roi, flatta sa vanité, et encouragea ses espérances, en disant que tous les Grecs réunis ne pouvaient opposer de résistance à de telles forces, commandées par un si grand monarque. Artabaze, oncle de Xerxès, combattit cet avis de courtisan. Rappelez-vous, dit-il à son neveu, les malheurs de la guerre de Scythie ; je lavais déconseillée ; lévénement na que trop justifié ma prévoyance. Vous formez une entreprise encore plus dangereuse ; vous attaquez des peuples braves, instruits, disciplinés, forts par leur position, et plus redoutables encore par leur amour pour la liberté. Déjà les Athéniens seuls ont défait larmée de Darius. Que ne devez-vous pas craindre de tous les Grecs réunis ! Vous voulez construire un pont sur la mer ; quelle témérité ! Si les orages renversent ce pont, si les Grecs viennent le brûler tandis que vous serez dans leur pays, toute votre armée périra. Je pense que vous devez renoncer à cette guerre ; mais au moins, si vous persistez à la faire, restez au milieu de nous, et chargez Mardonius seul de commander cette expédition qui lui inspire tant de confiance. Je suis si persuadé des malheurs quelle entraînera, que jose vous faire une demande formelle : ordonnez que Mardonius et moi nous laissions nos enfants ici ; quon tue les miens si la guerre est heureuse, et que les siens soient immolés si elle est suivie du funeste résultat que je prédis. Xerxès, irrité de cette opposition, dit à Artabaze : Si vous nétiez pas mon oncle, je vous donnerais sur-le-champ

la mort : mais vous recevrez un autre châtiment ; et, tandis que » jirai me

couvrir de gloire dans Le lendemain, honteux de son emportement, Xerxès revit son oncle, et répara ses offenses par des excuses. Il rendit justice à la sagesse de ses conseils ; mais il prétendit que son opiniâtreté pour la guerre venait de lapparition dun fantôme quil avait vu la nuit, et qui lui conseillait de persister dans cette entreprise. Artabaze employa tous les raisonnements de la philosophie pour lui prouver quon ne devait ajouter aucune foi aux songes : mais le roi, convaincu de la vérité de sa vision, exigea de son oncle quil prît ses vêtements royaux, et quil passât la nuit dans son palais, à sa place et dans son lit. Artabaze, dit Hérodote, ayant obéi au roi, vit le même fantôme qui lui reprocha de sopposer à cette expédition. Il cessa ses remontrances, et la guerre fut décidée. Cest ainsi que le père de lhistoire adoptait et racontait des fables accréditées chez les Grecs, et qui entretenaient partout lerreur et la superstition. Xerxès fit alliance avec les Carthaginois : ils promirent

dattaquer, avec leurs alliés, les Grecs en Sicile et en Italie ; jamais un

peuple moins nombreux ne fut exposé aux coups dun plus terrible orage. Le

roi de Perse, à la tête de toutes les nations de lOrient, et les