L’HISTOIRE ROMAINE À ROME

La révolution

Chapitre IV — Le gouvernement de la Restauration.

|

Gaius Gracchus disparu, l’édifice élevé par lui était voué à la même ruine. Sa mort et celle de son frère avaient été surtout une œuvre de vengeance ; mais en supprimant la personne du monarque au moment même où la monarchie se fondait, on avait aussi fait un grand pas vers la restauration du régime ancien. D’autant plus que Gaius une fois à terre, nul n’osait en face de la justice sanglante d’Opimius se poser en prétendant à la succession vacante, à titre de parent du sang, ou de par le droit d’un talent supérieur. Gaius ne laissait point d’enfants : le fils unique de Tiberius était mort avant l’âge : dans tout le parti populaire on n’eût point, à la lettre, trouvé un seul homme ou un nom à mettre en avant. Il en était de la constitution des Gracques comme d’une forteresse salis commandant, dont, les murs et la garnison restent debout, mais où la voix du chef ne se fait plus entendre. A la place vide que la catastrophe avait faite, le pouvoir renversé par Gaius pouvait seul s’établir. Il en advint ainsi. A défaut d’héritiers du tribun, le Sénat reprit immédiatement le pouvoir. Événement tout simple et tout naturel. Gaius n’avait point supprimé le Sénat avec ses cadres : il n’avait fait que le repousser dans l’ombre à coups de décrets d’exception. Mais il y aurait erreur grande à ne rien voir autre chose dans une telle restauration que la rentrée de la machine de l’État dans l’ornière bien ou mal pratiquée depuis le long cours des siècles. Qui dit restauration dit toujours révolution : aujourd’hui pourtant c’était moins l’ancien régime que l’ancien gouvernant qui était restauré. On revit debout l’oligarchie, vêtue à neuf du costume de la tyrannie tombée ; et de même que le Sénat avait battu Gracchus. avec ses propres armes, de même il continua, dans les cas les plus essentiels, à gouverner avec les institutions des Gracques, nourrissant l’arrière-pensée, toutefois, sinon de les supprimer totalement, Au moins de les purger de tous les éléments hostiles au régime aristocratique qu’elles recélaient en elles. La réaction ne s’attaque d’abord qu’aux personnes. On casse la sentence prononcée par le peuple contre Publius Popillius, et on lé rappelle d’exil (633 [121 av. J.-C.]) : on fait la guerre aux amis des Gracques, à coups de procès ; et la faction populaire ayant tenté une accusation publique de haute trahison contre Opimius à sa sortie de charge, cette accusation échoue devant l’effort du parti contraire (634 [-120]). S’il est un trait à signaler dans le gouvernement restauré, c’est l’attitude et la vigueur de l’aristocratie en matière d’opinion politique. Gaius Carbon, jadis l’allié des Gracques, depuis longtemps converti au Sénat, avait tout récemment aidé Opimius avec zèle et succès. Il n’en était pas moins un transfuge. Impliqué par les démocrates dans l’accusation dirigée contre Opimius, il ne fut point comme lui secouru par les gouvernants, qui le voyaient tomber sans peine. Entre les deux camps hostiles, il se sentit perdu, et se donna la mort. Ainsi les hommes de la réaction, toutes les fois qu’il s’agit des personnes, se conduisent en purs aristocrates. Mais dès qu’il est question des distributions de blé, de l’impôt asiatique, de l’organisation judiciaire et des juges jurés des Gracques, ils changent aussitôt de système : ils se montrent pleins d’égards pour l’ordre marchand, pour les prolétaires de la capitale; et comme ils l’avaient fait déjà, lors de la promulgation des lois Liviennes, ils prêtent hommage encore aux deux puissances du jour, au prolétariat surtout, allant même plus loin que les Gracques dans cette voie. La révolution Gracchienne retentissait encore dans les esprits ébranlés, et protégeait les créations des tribuns : il faut aussi reconnaître que l’intérêt de la multitude s’entendait au mieux avec l’intérêt aristocratique : à l’un et à l’autre, après tout, on ne sacrifiait rien, si ce n’est le bien public ! Toutes celles des mesures de Gaius que le bien public avait vraiment inspirées, les meilleures à la fois et aussi, naturellement, les plus impopulaires, on les laisse tomber. Parlerons-nous du plus grand de ses projets ? Il est le premier précisément auquel l’aristocratie s’attaque, et qu’elle anéantisse. Accomplir la fusion des citoyens de Rome et des Italiques, mettre ensuite les provinces sur la même ligne que l’Italie : supprimer l’écart entre le peuple souverain et consommateur, et la foule des sujets qui servent et travaillent : inaugurer enfin la solution du problème social par l’émigration systématique la plus vaste qu’ait connue l’histoire, se pouvait-il quelque chose de pire ? Aussitôt l’aristocratie restaurée, on la voit avec l’amertume obstinée et la mauvaise humeur de la décrépitude ; relever, dans le présent la maxime usée du passé. L’Italie doit régner sur le monde : Rome doit régner sur l’Italie ! Du vivant de Gracchus, déjà, s’était opéré le refoulement complet des alliés italiques : déjà la grande pensée de la colonisation transmaritime avait subi plus d’un assaut ; elle avait directement amené la chute de son promoteur. Lui mort, la faction gouvernante écarte sans peine le projet de la reconstruction de Carthage ; on laisse d’ailleurs aux possesseurs les assignations déjà concédées. Mais sur un autre point pourtant, le parti démocratique réussit à fonder un établissement pareil : à la suite des conquêtes commencées par Marcus Flaccus au delà des Alpes, s’élève la colonie de Narbonne (Narbo Martius, 636 [118 av. J.-C.]), Ie plus ancien municipe transmaritime de l’empire romain ; et en dépit des agressions multiples du parti gouvernant, en dépit d’une motion hostile expressément ouverte contre elle dans le Sénat, elle se maintient et dure. Mais sauf cette exception unique et par là même sans importance, le pouvoir arrête partout les allotissements hors de l’Italie. Quant au domaine italique, le même principe préside à son organisation. On supprime les colonies italiques de Gaius, Capoue en tête: on dissout les colons, lorsque déjà leur réunion a été commencée : seule Tarente est conservée ; et la ville neuve de Neptunia s’accole purement et simplement à la vieille ville grecque. Les bénéficiaires des parcelles distribuées en dehors de l’assignation coloniale les gardent. Déjà, Marcus Drusus avait aboli les charges foncières établies par Gracchus dans l’intérêt de l’État, les rentes emphytéotiques et la clause d’inaliénabilité. D’un autre côté, en ce qui regarde les domaines détenus encore à titre d’occupation selon le mode ancien, et qui pour la plupart (les terres appartenant en jouissance aux Latins exceptées) n’étaient autres que le maximum foncier laissé aux possesseurs par les Gracques, on s’était décidé à proclamer leur maintien dans les mains des occupants actuels, coupant court ainsi à tout partage dans l’avenir. Ces terres, à la vérité, constituaient le fonds où les trente-six mille nouveaux lots ruraux, promis au peuple par Drusus, auraient dû avoir leur assiette. Mais on s’épargna la peine d’aller chercher les quelque cent mille jugères nécessaires et partout ailleurs introuvables du territoire domanial italique ; et l’on enterra sans forme de procès les lois coloniales Liviennes : elles avaient fait leur office. Seule, peut-être, la mince colonie de Scylacium (Squillace) leur a dû son origine. Bien plus, aux termes d’une loi dont le tribun du peuple, Spurius Thorius, s’est fait le moteur à la requête du Sénat, les fonctions de répartiteur sont supprimées (635 [119 av. J.-C.]) : les occupants sont taxés à une redevance fixe, dont le produit défrayera les besoins de la populace romaine (on l’employa, parait-il, à assurer les distributions de l’annone). D’autres et plus amples projets, celui de l’augmentation de l’annone, peut-être, étaient aussi à l’ordre du jour : le tribun du peuple, Gaius Marius, eut la sagesse de se mettre à la traverse. Huit ans après (643 [-111]), le dernier pas qui restait à faire fut franchi ; et une nouvelle loi transforma le domaine occupé, en propriété privée, délaissée aux détenteurs franche de redevances[1]. Elle disposa en outre qu’à l’avenir il n’y aurait plus d’occupation du domaine : que ce domaine serait loué ou resterait ouvert à la commune pâture : elle déterminait, pour ce dernier cas, un maximum réduit de dix têtes de gros bétail ou de cinquante têtes de petit bétail par habitant, le tout pour empêcher l’absorption du moindre éleveur par le riche propriétaire de troupeaux. Sages mesures, mais aveu officiel des vices funestes de l’ancien système abandonné depuis longtemps. Malheureusement elles venaient trop tard : presque tout le domaine était sorti déjà des mains de l’État. En même temps qu’elle prenait soin de ses propres intérêts, et qu’elle changeait en propriété pleine tout le territoire encore en sa possession à titre de lots occupés, l’aristocratie romaine donnait satisfaction aux fédérés italiques. Sans aller jusqu’à imprimer aussi le sceau de la propriété privée sur les terres du domaine latin dont ils avaient, ou du moins, dont les aristocraties municipales avaient la jouissance, elle les maintint dans les privilèges fonciers que leur conférait la lettre des traités. Le malheur pour l’opposition à Rome, c’est que sur le terrain des questions matérielles les plus importantes, les intérêts des Italiques étaient en contradiction flagrante avec les siens. Il y avait alliance forcée entre les Italiques et les gouvernants dans Rome ; et c’était dans le sein du Sénat que les premiers cherchaient et trouvaient protection, contre les hardis desseins des démagogues. On le voit donc, pendant que la restauration s’attache à détruire, jusque dans leur germe, les semences meilleures déposées par les Gracques dans la constitution, elle demeure tout à fait impuissante contre les forces ennemies déchaînées par eux au détriment du salut public. Le prolétariat reste debout, avec la reconnaissance de son droit à l’annone : les jurés tirés de l’ordre marchand sont maintenus. Si pénible que fût le joug d’une telle justice pour la partie la plus saine et la plus fière d’entre les nobles ; si honteuses que fussent les chaînes imposées à l’aristocratie, je ne vois pas que celle-ci ait rien fait pour s’en débarrasser. En apportant quelques restrictions au vote des affranchis, la loi de Marcus Æmilius Scaurus (632 [122 av. J.-C.]), avait timidement tenté de museler le tyran populaire. Et encore elle fut le seul et unique effort du gouvernement sénatorial, durant de longues années ! Quand, seize ans après la création des tribunaux équestres, le consul Quintus Cœpion ouvrit la motion de restituer la juridiction aux jurés pris dans le sein du Sénat (648 [-108]), il fit bien voir de quel côté allaient les désirs du gouvernement. Mais on vit en même temps combien grande était son impuissance, dès que, ne s’agissant plus d’aliéner follement le domaine, la mesure proposée s’attaquait à un ordre riche et influent. La motion tomba[2]. Loin que le pouvoir arrivât à se dégager de ses incommodes acolytes, les mesures ou les efforts tentés n’apportèrent que trouble et zizanie dans les relations, assez mal établies d’ailleurs, de l’aristocratie gouvernante avec l’ordre marchand et les prolétaires. Ceux-ci ne savaient que trop que le Sénat, en cédant, ne cédait qu’à contrecœur et à la force : ni l’intérêt, ni la reconnaissance ne les attachaient à lui par un lien durable : prêts à se mettre au service d’un autre pouvoir s’il leur donnait plus ou s’ils en obtenaient de pareils avantages ; ils laissaient faire, à l’occasion, quiconque élevait contre lui des chicanes ou des entraves. La suprématie sénatoriale enfin reposait sur la base où les Gracques avaient fondé leur pouvoir : comme lui et plus que lui, elle était d’ailleurs chancelante et mal assise. Assez fort, s’alliant avec la populace, pour renverser les parties utiles de l’édifice : d’une faiblesse absolue à l’encontre des bandes de la rue et des privilèges des marchands, le Sénat occupait le trône vacant, avec la pleine conscience de ses fautes : tiraillé par ses espérances, hostile aux institutions de la patrie, qu’il n’aurait pu ni su réformer, indécis dans ses propres actes et dans ceux qu’il laissait commettre partout oit ne parlait pas son intérêt matériel : image vivante de l’infidélité envers son propre parti comme envers le parti opposant livré à des contradictions intestines, à la plus misérable impuissance, au plus vulgaire égoïsme, il était l’idéal, et l’idéal qui jamais ne fut surpassé du plus mauvais des’ gouvernements. Les choses pouvaient-elles aller autrement ? Dans la nation entière, dans les hautes classes surtout, le niveau intellectuel et moral avait baissé. Certes, dans l’aristocratie avant les Gracques, les hommes de talent ne comptaient pas par centaines, et les bancs du Sénat se remplissaient d’une cohue de nobles lâches et souvent abâtardis : mais là aussi s’asseyaient encore les Scipion Émilien, les Gaius Lœlius, les Quintus Metellus, les Publius Crassus, les Publius Scævola, et tant d’autres citoyens capables et illustres ; et pour peu qu’on y mit de bonne volonté, on pouvait confesser que le Sénat lui-même gardait encore dans l’injustice une certaine mesure, dans la mauvaise administration une certaine dignité. Mais cette aristocratie est jetée à bas, puis bientôt elle se relève, portant désormais sur sa tête le signe maudit des restaurations. Tandis qu’autrefois elle avait gouverné tantôt bien, tantôt mal, sans rencontrer d’opposition sérieuse devant elle pendant plus d’un siècle, la crise terrible de la veille, comme à la lueur de l’éclair dans la nuit obscure, lui avait fait voir l’abîme béant sous ses pieds. Comment s’étonner, après cela, de ces rancunes furieuses et de ces emportements de la terreur qui signalent le gouvernement des anciens nobles ? Quoi d’étonnant à les voir se resserrer entre eux, plus que jamais exclusifs et tenaces, faisant tète à la foule des non gouvernants ; à voir revivre le népotisme qui envahit la sphère politique comme aux plus mauvais jours du patriciat ; à voir, par exemple, les quatre fils et (probablement) les deux neveux de Quintus Metellus, hommes médiocres à une seule exception près, et la plupart fameux pour leur faiblesse d’esprit, envahir toutes les charges, arriver tous au consulat, tous au triomphe (sauf un seul) en quinze ans (631-645 [123-109 av. J.-C.]) ? Encore ne fais-je pas mention des gendres ! Plus un aristocrate se montre ardent contre l’opposition, plus son parti le célèbre ! Il lui est tout pardonné, crime ou forfait honteux. Quoi d’étonnant, si gouvernants et gouvernés ressemblent à deux armées se faisant la guerre, sans les tempéraments du droit des gens ? Le peuple avait battu la noblesse avec des verges : celle-ci, restaurée, le châtiait avec des scorpions[3]. Elle revint, n’étant au retour ni meilleure ni plus sage. La période qui va de la -révolution des Gracques à la révolution de Cinna marque, sans contredit, pour l’aristocratie romaine; l’ère de la plus grande disette en hommes d’État et en figures militaires. Voyez Marcus Æmilius Scaurus, le coryphée du parti sénatorial d’alors. Il était né de père et mère d’une haute lignée, mais pauvres. Il lui fallut, pour percer, faire usage de ses talents peu communs : il se poussa au consulat (639 [115 av. J.-C.]), à la censure (645 [-109]). Prince du Sénat durant de longues années, il fut aussi l’oracle politique du parti ; orateur et écrivain fameux, il illustra de plus son nom par la construction de quelques-uns des grands édifices publics appartenant à son siècle. Mais à étudier de près sa vie, on constate aussitôt à quoi se réduisent. ses grandes actions. Comme général, il remporta le triomphe sur quelques villages alpestres, exploits qui lui coûtèrent peu : comme politique, avec ses lois électorales et somptuaires, il remporta quelques victoires non moins minces sur l’esprit révolutionnaire des temps. Son mérite, à vrai dire, consistait à se montrer accueillant et corruptible, en bon sénateur qu’il était : seulement, fin et habile entre tous, il flairait l’heure où la corruption commençait à avoir ses périls, où il convenait de s’affubler d’austérité et de parader en public en costume de Fabricius. Aux armées, se rencontrent quelques honorables exceptions. Il est de bons officiers, sortis même des rangs de la haute société : mais d’ordinaire les nobles, arrivant à la tête des légions, se contentaient de feuilleter bien vite les manuels stratégiques des Grecs et les annales de Rome, pour y chercher les matériaux d’une belle harangue aux troupes ; puis, une fois en campagne, à tout le mieux, ils abandonnaient le commandement à quelque capitaine d’obscure extraction et d’une modestie éprouvée. Deux siècles avant, Cinéas avait appelé le Sénat une assemblée des rois : les sénateurs aujourd’hui ne ressemblent plus qu’aux princes héréditaires. Leur indignité morale et politique égale pour le moins leur incapacité. Que si déjà les événements religieux, sur lesquels j’aurai à revenir, n’étaient pas pour nous un miroir fidèle où se reflète le dérèglement confus des temps, si l’abâtardissement profond de la noblesse romaine ne constituait pas l’un des principaux éléments de l’histoire externe contemporaine, les crimes épouvantables, éclatant alors coup sur coup dans les cercles de la haute société, à eux seuls donneraient à la restauration sa couleur et son caractère. Au dedans et au dehors, l’administration fut ce qu’elle pouvait être, sortant d’un pareil régime. Les ruines sociales s’amoncelèrent en Italie avec une rapidité effrayante. Partout on vit l’aristocratie refouler les petits possesseurs, tantôt par, les achats immobiliers et en vertu de l’autorisation légale qu’elle s’était fait donner ; tantôt, et non moins souvent, dans l’exaltation de ses forces nouvelles, par la violence brutale : le paysan cultivateur disparut, comme la goutte de pluie dans les flots. L’oligarchie, dans sa décadence, marcha de pair avec la politique, sinon plus vite encore : nous savons par le dire d’un démocrate modéré, Lucius Marcius Philippus (vers 650 [104 av. J.-C.]), qu’a peine dans tout le corps des citoyens on eût pu compter alors deux mille familles aisées. Enfin, pour achever le tableau, les révoltes serviles font. explosion tous les jours : les premiers temps de la guerre cimbrique sont marqués chaque année par un soulèvement en Italie, à Nucérie, à Capoue, dans le pays de Thurium. A Thurium, l’insurrection fut si grave, que le préteur urbain dut marcher contre elle à la tête d’une légion : il la réduisit non par les armes, mais à l’aide d’une lâche perfidie. Chose remarquable, cette révolte avait eu pour chef, non un esclave, mais un chevalier romain, Titus Vettius. Perdu de dettes, égaré par le désespoir, Vettius, n’avait-il pas imaginé de mettre en liberté tous ses esclaves et de se proclamer leur roi (650 [-104]) ? Tous ces rassemblements serviles constituaient pour l’Italie un danger, et le gouvernement ne s’y trompa pas : témoins, les règlements pris à l’égard des lavages d’or de Victumulæ, qui, depuis l’an 611 [-143], marchaient pour le compte de l’État : il fut enjoint d’abord aux entrepreneurs de n’avoir pas plus de cinq mille travailleurs en chantier, et plus tard un sénatus-consulte arrêta complètement les travaux. Ne pouvait-on s’attendre à toutes les extrémités sous un gouvernement pareil, si un jour, et le cas n’était que trop possible, une armée de Transalpins, se frayant sa route jusqu’en Italie, venait appeler aux armes toute la population esclave, en grande partie originaire des mêmes contrées ? Les souffrances des provinces étaient plus grandes encore.

Qu’on se figure ce que seraient les Indes orientales, s’il y avait en

Angleterre une aristocratie pareille à celle de Rome vers l’an 650 [-104] ;

et l’on saura au vrai l’état de Cependant l’impuissance et les vices lamentables de

l’administration provinciale romaine ne se montrèrent jamais plus à nu que

dans les insurrections du prolétariat servile, qui, au moment où

l’aristocratie triomphe, recommencent exactement comme devant. Elles

grossissent et prennent bientôt les proportions d’une guerre véritable ;

et de même qu’aux alentours de l’an 620 [134 av. J.-C.], elles ont été l’une

des causes, la cause principale peut-être, de la révolution Gracchienne,

aujourd’hui elles se propagent et se répètent avec une régularité effrayante.

Toute la gente esclave dans l’empire est en fermentation, comme il y a trente

ans. Déjà nous avons parlé des rassemblements formés en Italie. En Attique,

les ouvriers des mines se lèvent, s’établissent au cap Sunium, d’où ils

s’élancent et pillent les campagnes : ailleurs, les mêmes mouvements se

produisent. En Sicile surtout, le mal est à son comble : les hordes

d’esclaves asiatiques attachés aux plantations se réunissent en armes. Faits

curieux et qui aident à mesurer le danger, l’insurrection y naquit d’une

tentative du gouvernement pour parer aux plus criantes iniquités du régime

servile. Que les prolétaires libres ne fussent pas plus heureux que les

esclaves, c’est ce qu’avait fait voir déjà leur attitude lors de la première

révolte : celle-ci écrasée, les spéculateurs romains prirent leur

revanche ; ils firent esclaves tous ces malheureux. En 650 [104 av. J.-C.],

aux termes d’un sénatus-consulte sévère provoqué par de tels excès, le

préteur de Sicile, Publius Licinius Nerva, établit dans Syracuse un tribunal

dit de liberté, qui procéda non sans vigueur. A peu de temps de là, huit

cents sentences avaient été rendues contre les possesseurs d’esclaves, et le

nombre des causes allait croissant. Les planteurs alarmés se portèrent en

foule à Syracuse, exigeant, la suspension de ces procédures inusitées. C’est

alors que Nerva prit lâchement peur, et repoussant rudement les suppliants

accourus devant sa justice, il leur dit de cesser d’importunes réclamations,

et sans tant parler de leurs droits, d’avoir à s’en retourner au plus tôt

chez ceux qui se nommaient leurs maîtres. Les malheureux de s’attrouper

aussitôt et de gagner la montagne. Le préteur n’était rien moins que prêt à

la lutte : il n’avait même pas sous la main les chétives milices de

l’île : on le vit alors entrer en marché avec l’un des plus fameux chefs

de bandits siciliens, qui promit, moyennant sa grâce, de trahir et livrer les

insurgés. C’est ainsi qu’on se rendit maître d’eux. Mais une autre bande

d’esclaves fugitifs ayant battu un détachement de la garnison d’Enna (Castrogiovanni),

ce premier succès, valut à la révolte et des armes et des soldats. Elle

s’organisa militairement en s’aidant des munitions prises à l’ennemi tombé ou

mis en déroute, et bientôt ses bandes comptèrent plusieurs milliers d’hommes.

Ces Syriens, transportés en pays étranger, suivant l’exemple de leurs

prédécesseurs, ne se crurent point indignes d’avoir un roi, à l’instar des

Syriens d’Asie ; et parodiant jusqu’au nom du mannequin assis sur le

trône dans leur pays natal, ils élurent l’esclave Salvius, et le

saluèrent du nom de Tryphon, roi. Leurs bandes se tenant

principalement entre Enna et Leontini (Lentini) en rase campagne,

ils n’eurent bientôt plus de soldats devant eux : ils assiégèrent Morgantia

et les autres villes fortes. Mais un jour, devant Morgantia, ils se laissent

surprendre par le préteur accouru avec ses cohortes italiennes et

siciliennes, ramassées en toute hâte. Le Romain s’empare de leur camp qui

n’est pas défendu : ils tiennent bon pourtant, et quand on en vient aux

mains, les milices siciliennes tournent le dos au premier choc. Les insurgés

laissent fuir quiconque a jeté ses armes : aussitôt les soldats de Au moment où la révolte grandissait, au centre de file, une autre insurrection éclatait sur la côte occidentale. Athénion fut son chef. Comme Cléon, il avait été en Cilicie, son pays, un chef de brigands redouté : captif et fait esclave, les Romains l’avaient amené en Sicile. Comme ses prédécesseurs, il se rend maître des esprits à l’aide des oracles et des jongleries pieuses, pâture aimée de la foule des Grecs et des Syriens ; mais de plus, il sait la guerre, et il est habile. Il se garde, à l’instar des autres chefs de bande, d’armer indifféremment toute cette cohue qui se précipite vers lui : il choisit les hommes les meilleurs, les organise en corps d’armée, et occupe le reste à des travaux plus paisibles. Sa discipline sévère arrête tout mouvement d’hésitation, tout tumulte parmi ses troupes ; il se montre doux et facile envers les habitants des campagnes, envers les prisonniers : ses succès sont grands et rapides. Les Romains avaient cru que les chefs des deux insurrections marcheraient désunis : cette fois encore ils se trompèrent. Athénion se soumit volontairement au roi Tryphon, malgré son incapacité ; et l’union servile fut consommée. Bientôt les esclaves étaient maîtres de tout le plat pays, où les prolétaires libres firent cause commune avec eux, ouvertement ou en secret. Les officiers romains, hors d’état de tenir la campagne, s’estimèrent heureux de pouvoir jeter dans les villes quelques milices siciliennes, quelques troupes du contingent africain, mandées en toute hâte. La condition des villes était d’ailleurs lamentable. La loi paralysée dans toute l’île, la force seule dictait les arrêts : le cultivateur urbain n’osait franchir les portes : l’homme des campagnes n’osait pénétrer dans leurs murs : la famine était là avec ses terreurs ; et dans ce pays nourricier de l’Italie, il fallut, pour empêcher les citadins de périr, que les magistrats de Rome importassent des convois de blé. Partout, à l’intérieur de l’île, les conjurations d’esclaves font explosion dans les villes, que les bandes insurgées assaillent du dehors : il s’en faut d’un cheveu que Messine ne tombe dans les mains d’Athénion. Rome avait alors à se défendre contre les Cimbres ; il lui était difficile de lever une seconde armée. Elle le fit pourtant. Vers 651 [103 av. J.-C.], quatorze mille Romains et Italiques, sans compter les milices transmaritimes, furent expédiés en Sicile, sous le commandement du préteur Lucius Lucullus. L’armée des esclaves unis se tenait dans les montagnes d’au-dessus de Sciacca : elle accepta la bataille. Grâce à leur organisation militaire les Romains eurent le dessus. Athénion avait disparu : on le crut mort sur le champ de bataille, et Tryphon alla se réfugier dans la citadelle escarpée de Triocala. Les insurgés délibéraient, se demandant si une plus longue résistance était possible. L’avis des désespérés l’emporta : il fut décidé qu’on tiendrait jusqu’au dernier homme. Tout à coup reparaît Athénion, miraculeusement échappé à la mort : il relève le courage des siens. Pendant ce temps Lucullus, dont la conduite est inexplicable, ne fait rien pour poursuivre sa victoire. On prétend même que, pour couvrir l’insuccès définitif de son administration, et pour ne point léguer à son successeur les profits d’une victoire qui rejetterait sa propre renommée dans l’ombre, il aurait à dessein désorganisé son armée, et brûlé son matériel de campagne. Que le fait soit vrai ou non, il n’en est pas moins certain que Gaius Servilius, préteur après lui (652 [102 av. J.-C.]), n’arrive pas à de meilleurs résultats. Tous deux plus tard seront mis en accusation et condamnés, ce qui ne sera pas la preuve sûre de leur crime. Trypbon mort (652), Athénion commandait seul : il se voyait à la. tète d’une armée considérable et victorieuse. C’est alors que débarqua en Sicile le consul Manius Aquillius qui, l’année d’avant, sous les ordres de Marius, s’était distingué dans la guerre contre les Cimbres. Il prit en main la conduite des opérations militaires ; et au bout de deux années d’efforts (la tradition veut même qu’il ait tué Athénion en combat singulier), il lui fut donné d’anéantir enfin la résistance désespérée de l’armée servile, et affamant les, insurgés, de les réduire jusque dans leur dernier repaire. Tout port d’armes est interdit aux esclaves dans l’île ; et la paix se rétablit, si l’on appelle paix le retour de l’ancien fléau, remplaçant le fléau nouveau ! Le dompteur de la rébellion se signala tout le premier parmi les plus ardents et les plus rapaces des administrateurs pillards de ces temps. A qui veut une preuve dernière et plus éclatante des vices du régime intérieur de la restauration aristocratique, la guerre des esclaves en Sicile, la façon dont elle naquit et fut conduite ; l’incendie qu’elle alluma durant cinq années, ne sont-ils pas des témoignages irrécusables ? Que si l’on veut porter ses regards au dehors, on voit

agir les mêmes causes et se produire les mêmes effets. Ici, l’administration

romaine ne suffit pas à la plus simple tâche, et ne sait même pas contenir le

prolétariat servile ailleurs, en Afrique, par exemple, les événements se

chargent d’une démonstration de même nature, Rome ne sait pas davantage tenir

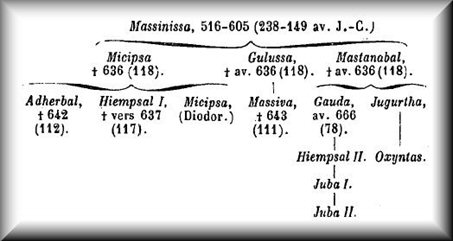

en bride les États clients. A l’heure où l’insurrection embrasse Nous avons vu que le royaume numide s’étendait du fleuve

Molochath à la grande Syrte : confinant d’une part à l’empire

mauritanien de Tingis (le Maroc actuel), et de l’autre à Cyrène et à l’Égypte, il

enveloppait à l’ouest, au sud et à l’est l’étroite bande maritime appelée la

province romaine d’Afrique[5]. En outre des

anciennes possessions des rois numides, il s’était annexé la plus grande

partie du territoire africain de Carthage, au temps de sa splendeur, avec bon

nombre des vieilles et plus importantes cités phéniciennes, telles qu’Hippo

regius (Bône)

et Leptis Le roi se soumettait à discrétion ; mais le vainqueur lui faisait grâce, et lui rendait son royaume entier au prix d’une modique amende, de la remise des transfuges romains et des éléphants de guerre (643 [111 av. J.-C.]) : ceux-ci, Jugurtha saura bien se les faire rendre en pratiquant les uns après les autres les commandants de place et les officiers détachés. A la nouvelle de la paix, une véritable tempête éclata

dans Rome. Tout le monde savait comment elle s’était faite : ainsi, Scaurus,

comme les autres, était à vendre ; pourvu qu’on le payât à plus haut

prix que le commun des sénateurs. Dans Le mal était par trop grand. Pendant qu’on est tout à la joie chez les Africains : pendant qu’à ces perspectives soudain ouvertes du renversement d’un protectorat odieux, mais jusque-là estimé inattaquable, les nombreuses tribus des habitants libres ou à demi libres du désert accourent se ranger sous les étendards du roi victorieux, l’opinion publique se soulève de nouveau en Italie contre les actes déplorables de ce gouvernement de l’aristocratie, à la fois corrompu et corrupteur. Le mouvement fait explosion par une multitude de procès politiques. Le parti marchand, désespéré lui-même, fait chorus avec le peuple, et la tempête enlève bon nombre d’hommes marquants de la noblesse. Sur la motion du tribun Gaius Mamilius Limetanus, et malgré les timides efforts du Sénat qui voudrait arrêter l’action de la justice criminelle, une question extraordinaire est instituée, à l’effet d’informer sur les faits de haute trahison consommés dans cette affaire de la succession numidique ; et le verdict des jurés condamne à l’exil les deux chefs de l’armée, Gaius Bestia et Spurius Albinus : Lucius Opimius, le chef de la première commission d’Afrique et le bourreau de Gaius Gracchus, n’est pas davantage épargné. Je passe sous silence une foule d’autres victimes plus obscures : coupables ou innocentes, la sentence les frappe à coups redoublés. Qu’on ne s’y trompe pas pourtant, il suffit de donner cette satisfaction à l’opinion publique et cette pâture aux colères des capitalistes. De révolution anti-aristocratique, il n’est pas trace : nul ne s’attaque au plus coupable d’entre les coupables, à l’habile et puissant Scaurus. Chose étonnante même, nous le voyons élire censeur ; et comme tel, il est appelé à la présidence de la commission extraordinaire de haute trahison. Encore moins l’opposition tente-t-elle de rien conquérir sur le pouvoir : elle laisse au Sénat le soin d’accommoder sans bruit et sans trop de dommage pour la noblesse les, scandales de l’expédition d’Afrique : le plus aristocrate du parti aristocratique commençait à comprendre qu’il était temps d’en finir. Le Sénat cassa le second traité de paix, comme il avait

fait du premier, mais sans livrer cette fois à l’ennemi le général qui

l’avait conclu : une telle mesure, pratiquée encore il y a trente ans, ne

semblait plus nécessaire dans les idées régnantes en matière de foi due aux

traités. En même temps il fut décidé que la guerre recommencerait, la guerre

avec toutes ses rigueurs. Comme de juste, un aristocrate eut encore le

commandement en chef. Mais celui-là du moins était du petit nombre des hommes

de sa caste qui, moralement et militairement parlant, se montraient à la

hauteur de leur mission. Le choix tomba sur Quintus Metellus. Comme

tous les membres de la famille puissante à laquelle il appartenait, il était

foncièrement opiniâtre et absolu dans ses principes nobiliaires magistrat, il

se serait fait honneur de soudoyer, des assassins s’il eût cru qu’il y allait

de l’intérêt de la cité ; il eût souri dédaigneusement au donquichotisme

impolitique de Fabricius, à sa générosité naïve envers Pyrrhus. Inflexible

d’ailleurs en face du devoir, inaccessible à la corruption ou à la crainte,

capitaine expérimenté et sagace ; il sut même s’affranchir assez de ses

préjugés nobiliaires, pour ne point prendre ses lieutenants parmi les nobles.

Il choisit pour tels Publius Rutilius Rufus, officier excellent,

hautement réputé dans le monde militaire pour son amour exemplaire de la

discipline, pour ses méthodes améliorées ou neuves dans l’exercice des armes,

et Gaius Marius, un brave soldat latin, fils de paysan, parti du

dernier rang de l’armée. Assisté par eux et par d’autres officiers capables,

le consul débarqua en Afrique, au cours de 645 [109 av. J.-C.], et prit aussitôt le

commandement de l’armée. Il la trouva désorganisée au point que ses chefs

n’avaient point encore osé la mener en territoire ennemi : elle n’était

jusque-là redoutable qu’aux malheureux habitants de la province romaine.

Metellus, actif autant que sévère, la remit en état aussitôt, et dés le

printemps de 646 [-108]

il lui fait franchir la frontière numide[8]. Quand Jugurtha

sut l’état nouveau des choses, il tint la partie pour perdue, et fit avant

tout combat de sérieuses propositions d’accommodement, ne demandant rien de

plus que la vie sauve. Mais Metellus avait pris son parti : peut-être même

ses instructions lui enjoignaient-elles de ne déposer les armes qu’après la

reddition à merci, et qu’après le supplice de ce prince client qui avait osé

braver Lorsque Metellus, en 647 [107 av. J.-C.], reprit la campagne,

Jugurtha ne tint nulle part : se montrant tantôt sur un point, et tantôt au

loin, sur un autre. Autant valait donner la chasse aux lions qu’à ces rapides

coureurs du désert. Bataille livrée, bataille gagnée, qu’importe ! Nul

résultat au bout. Puis le roi s’enfonça dans les profondeurs du pays. Dans

une oasis à l’intérieur du Beylick actuel de Tunis, sur le bord même

du grand désert, et séparée de la vallée de Dans l’occident, Bocchus, roi de Mauritanie, dont Rome avait paru jadis dédaigner l’amitié, fait mine de se rapprocher de son gendre : il l’accueille chez lui, et joignant aux hordes des Numides les innombrables essaims de ses cavaliers, il s’avance dans le pays de Cirta, où Metellus a établi ses quartiers d’hiver. Quels étaient ses projets ? Voulait-il vendre Jugurtha plus cher aux Romains ? Voulait-il leur faire une guerre nationale ? C’est ce que ni les Romains, ni Jugurtha, ni lui-même peut-être, ne savaient bien. Il ne se hâtait point d’ailleurs de quitter l’attitude équivoque qu’il avait prise. Sur ces entrefaites, Metellus dut quitter la province. Un décret du peuple l’obligeait à remettre le commandement à son ancien subordonné, Marius, aujourd’hui consul. Marius se mit à la tête de l’armée, pour la campagne de. 648 [106 av. J.-C.]. Il devait son titre à une espèce de révolution. Confiant clans les services signalés qu’il avait déjà rendus, poussé par les oracles qui le désignaient, il avait osé un jour briguer le consulat. Si l’aristocratie s’était décidée à soutenir une candidature toute constitutionnelle, pleinement justifiée d’ailleurs par le mérite de ce personnage énergique et nullement opposant, il n’eût rien pu sortir de là que l’inscription d’une famille nouvelle dans les fastes consulaires. Malheureusement il n’en fut point ainsi. Marius n’était point noble ; et il avait le tort d’aspirer à la magistrature suprême. Il encourait le mépris de toute la caste régnante : il n’était qu’un impudent novateur et qu’un révolutionnaire ! Comme jadis les patriciens envers le plébéien se portant candidat aux grandes charges, la noblesse agira aujourd’hui envers Marius, et cette fois même sans avoir pour soi la lettre du droit public ! Metellus bafoue son brave subalterne ; il a contre lui d’aigres plaisanteries : Qu’il attende donc pour poser sa candidature : mon fils, qui sera son compétiteur, n’a point encore de barbe au menton ! A la dernière heure seulement, et le plus disgracieusement du monde, un congé lui est donné, pour aller à Rome solliciter le consulat de l’an 647 [107 av. J.-C.]. Mais bientôt Marius se venge avec usure de l’injustice de son général. Devant le peuple ébahi il fustige Metellus à l’encontre de la loi militaire et des justes convenances : il le montre administrant mal, guerroyant mal : à cette foule qu’il flatte, et qui tous les jours se croit odieusement trahie par les conspirations secrètes, indubitables de l’aristocratie, il débite le sot conte de la trahison de l’ex-consul. A l’entendre, Metellus, pour se perpétuer dans son commandement, trains à dessein la guerre en longueur. Les badauds de la rue crient à l’évidence du fait : bon nombre de malveillants, qui pour de bonnes ou de main vaines raisons, en veulent au pouvoir, les marchands notamment, irrités ; non sans motifs, saisissent aux cheveux l’occasion qui s’offre de porter à l’aristocratie la blessure qui lui sera le plus sensible ; et Marius est élu à une énorme majorité. De plus, bien que sous l’empire de la loi de Gaius Gracchus, il appartienne au Sénat de répartir les affaires entre les deux consuls, un plébiscite exceptionnel appelle le nouveau consul ail commandement suprême en Afrique. Donc en 648 [106 av. J.-C.], Marius prend la place de Metellus.

Restait à accomplir des promesses présomptueuses, et qui ne coûtaient rien en

paroles. Restait à faire mieux que Metellus, et à ramener au plus tôt

Jugurtha pieds et poings liés dans Rome. Marius guerroie à son tour contre

les Gétules : il va, vient, soumet quelques villes non occupées

jusqu’alors, et entreprend une expédition contre Capsa, expédition plus

pénible encore que celle de Metellus contre Thala. La ville capitale et tous

ses habitants valides, en dépit de la foi signée, sont mis à mort : bon

moyen, moyen unique d’empêcher cette cité du désert de retomber dans la

révolte. Enfin le consul attaque une forteresse en montagne, dominant le

fleuve Molochath (Moulouïa)

qui sépare Chose facile à comprendre, mais néanmoins singulière, on

n’avait rien fait, autrefois, pour acquérir l’amitié de Bocchus, si même on

ne l’avait pas hautement dédaignée. Aujourd’hui que les hostilités se sont

ouvertes, on la recherche ardemment. Comme il n’y a point eu de déclaration

de guerre formelle, les Romains sont à l’aise pour négocier. Bocchus alors de

reprendre, sans trop de difficultés, son attitude à double face : il ne brise

pas son alliance avec son gendre, ni ne le renvoie : mais à la même heure il

entre en pourparlers avec le général romain sur les conditions d’une alliance

avec Rome. Quand on est tombé, d’accord ou quand on semble l’être, il demande

que Marius lui envoie, pour conclure définitivement, et pour recevoir de ses

mains le royal captif, ce Lucius Sylla, qu’il a connu jadis, et qui lui est

personnellement agréable. Sylla avait paru à sa cour comme envoyé du Sénat

romain : d’autre part, il était recommandé au roi par les ambassadeurs mauritaniens,

qui, en route pour l’Italie, en avaient reçu de signalés services. Marius

était fort perplexe. S’il refusait, c’était la rupture ; s’il acceptait, il

semblait mettre son plus noble et son plus brave officier à la merci d’un

homme en qui l’on ne pouvait rien moins que se fier, jouant au su de tous

double jeu avec Rome et avec Jugurtha ; et voulant, selon toute

apparence, avoir, dans son gendre et dans Sylla, des otages au regard de

tous. Mais le besoin d’en finir triompha de tous les scrupules, et Sylla se

chargea volontiers de la mission que Marius lui imposait. Il partit

audacieusement, sous la conduite de Volux, fils de Bocchus ; et

sa hardiesse ne se démentit pas, lorsqu’il se vit seul avec son guide et

qu’il lui fallut passer au milieu du camp de Jugurtha. Ses compagnons lui

conseillaient de fuir : loin de céder à cette lâche pensée, le fils du roi à

son côté, il continua sa route au travers des escadrons ennemis, et arriva

sain et sauf. La fierté de son attitude et de son langage ne nuisit point aux

négociations avec le sultan maure, qui enfin tourna complètement du côté de

Rome. Jugurtha est sacrifié. Sous la fausse couleur de lui tout accorder, le

beau-père attire le gendre dans une embuscade où son escorte est massacrée,

où lui-même est fait prisonnier. Le grand trahisseur tombait par la trahison

de ses proches. L. Sylla revint au quartier général, amenant enchaîné le rusé

et infatigable Numide et ses enfants ; la guerre prenait fin après sept

ans de combats. La victoire fut attachée au nom de Marius devant son char de

triomphe, quand il fit son entrée dans Rome, le 1er janvier 650 [104 av. J.-C.],

on vit marcher Jugurtha et ses deux fils, tous trois chargés de fers

par-dessus leurs habits royaux : à peu de jours de là et par l’ordre de

Marius encore, l’enfant du désert fut plongé dans la prison d’État

souterraine, dans l’antique caveau de la source Capitoline [le Tullianum],

dans un bain

glacé, comme l’appelait le malheureux. Il n’en franchit le seuil

que pour y périr étranglé ou mourir de faim et de froid. Pour être juste, il

convient de le dire, Marius n’avait eu que la moindre part au succès. La

conquête de L’insurrection du royaume client de Numidie prit fin, sans

apporter un changement notable, soit dans la politique générale, soit dans la

situation particulière de la province d’Afrique. Par dérogation au système

suivi partout ailleurs en ces temps, Quoique d’ordinaire on accorde trop d’importance aux

résultats politiques de la guerre, ou mieux de l’insurrection de Jugurtha,

encore faut-il en tenir compte : ils offrent aussi plus d’intérêt que, les

arrangements relatifs à la clientèle africaine. Tout d’abord apparurent en

pleine lumière les vices multipliés du système gouvernant : il devint notoire

pour tous ; il fut, pour ainsi dire, judiciairement constaté que, sous

ce régime, toutes choses dans Rome étaient mises à prix, les traités de paix

et l’intervention, les murs du camp et la vie des soldats. L’Africain n’avait

en rien outrepassé la vérité exacte, quand, sortant de la ville, il s’était

écrié : Ô cité vénale ! si elle trouvait qui la

pût acheter !

[13] Au dedans comme

au dehors, tout est marqué au coin de la plus détestable corruption. Le

hasard a déplacé les perspectives en nous conservant la relation prise sur le

vif de la guerre d’Afrique, et en en mettant le tableau plus près de nos yeux

que n’est celui des autres événements politiques ou militaires du siècle.

Dans le vrai, toutes ces révélations n’apprenaient rien que chacun ne sût de

longue date, que ce que tout patriote hardi aurait pu facilement démontrer

par les faits. De l’affaire de Numidie ressortaient, je le veux, de nouvelles

preuves, à la fois plus fortes et plus incontestables, de l’abaissement du

gouvernement sénatorial restauré, abaissement qui n’était dépassé que par

l’incapacité même des gouvernants : mais à quoi bon cette lumière, alors

qu’il n’y avait ni opposition ni opinion publique assez puissantes pour

forcer le pouvoir à compter avec elles ? La guerre numidique avait

montré le néant de l’opposition, en même temps que les prostitutions du

pouvoir. Impossible de gouverner plus mal que ne l’avait fait la

restauration, de 637 à 645 [117-109 av. J.-C.] : impossible d’imaginer un corps

plus désarmé, plus irrémissiblement perdu que ne l’était le Sénat en 645 [-109] !

Que s’il y avait eu vraiment à Rome une opposition, j’entends un parti,

voulant et promouvant un changement quelconque dans les principes

constitutionnels, il eût de toute nécessité tenté le renversement de ce Sénat

de la restauration. Mais non : des questions politiques, on ne sut faire que

des questions de personne : on changea les généraux : on envoya en exil deux

ou trois hommes inutiles, insignifiants. Il ressortit de là que le prétendu

parti populaire ne pouvait ni ne voulait gouverner par lui-même ; qu’il n’y

avait plus dans Rome que deux seules formes de gouvernement possibles, la

tyrannie ou l’oligarchie ; que tant que le hasard ne susciterait pas un

personnage, sinon assez important, assez connu du moins pour monter au

pouvoir, tout odieux que fussent les scandales administratifs, s’ils

entraînaient quelques dangers pour un petit nombre d’oligarques, ils ne

mettaient point en péril l’oligarchie elle-même. En revanche, il devenait

aisé au premier prétendant venu de briser d’un seul coup toutes les chaises

curules vermoulues de l’aristocratie. Voyez plutôt la fortune politique de

Marius. Rien, absolument rien ne motive son succès ! Qu’après la défaite

d’Albinus, le peuple eût renversé |