|

La onzième dynastie ; débuts de la puissance thébaine.

Depuis l'avènement de Ménès, toute la civilisation

égyptienne semblait s'être concentrée dans la partie moyenne du pays, entre

Thinis et Memphis. C'est à Thinis ou à Memphis que les princes avaient trôné,

à Thinis ou à Memphis que les arts s'étaient développés et avaient produit

leurs chefs-d'œuvre : les nomes du sud avaient été relégués au second

plan. Leurs métropoles vivaient dans une obscurité profonde ; leurs

dieux même étaient ignorés à ce point que, sur les monuments des six

premières dynasties publiés jusqu'à ce jour, j'ai trouvé une seule fois, dans

un nom propre, le nom du grand dieu de Thèbes, Anion, le seigneur des deux

mondes, le patron de l'Egypte au temps des conquêtes syriennes.

Lorsque Memphis eut perdu la suzeraineté, au milieu des

révolutions qui désolèrent le règne des princes Héracléopolitains, les villes

du sud de l'Egypte, Coptos, Silsilis, Thèbes surtout, commencèrent de naître

à la vie politique. Les premiers monuments que nous connaissons d'elles

dérivent directement des derniers monuments que la sixième dynastie nous a

légués, mais ils sont empreints encore de gaucherie et de rudesse provinciale.

Ce sont des tombeaux creusés dans le roc, peints mais non sculptés. Les

scènes de la vie civile n'y sont pas représentées ; on y voit seulement

dessinés sur les murs des amas d'offrandes, accompagnés de prières

empruntées, partie au Livre des Morts, partie ail Rituel des pyramides

royales. Comme à l'âge memphite, la stèle est un résumé de la chapelle du

tombeau ; mais elle affecte une forme cintrée qui rappelle les voûtes

des hypogées de la Haute

Égypte, et elle suffit seule à procurer au mort tout ce qui est nécessaire à

son existence. Souvent le dieu à qui l'on recommande le maître de la stèle

est figuré avec ses attributs. C'est Osiris, c'est Khnoumou, c'est Minou, c'est

Amon surtout qu'on invoque. Phtah, Atoumou, Râ, tous les dieux memphites et

héliopolitains se sont abaissés au rang des dieux provinciaux, dans le même

temps que Memphis descendait de la dignité de capitale à la condition de

ville de province.

La onzième dynastie était originaire de Thèbes elle se rattachait à Pépi-Miriri par des

liens inconnus et elle fut la souche de la dix-huitième dynastie. D'abord

vassale des rois Héracléopolitains, nous avons vu qu'elle ne parvint pas

aisément à conquérir son indépendance. Le premier de ses princes dont nous

sachions le nom, Antouf 1er, n'avait pas droit au cartouche :

il était simple noble, sans plus de titres que les autres chefs des familles

féodales. Son fils, Montouhotpou 1er, tout en assumant le

cartouche et le protocole, demeure un Horou, un souverain partiel, chef des

pays du sud sous la suzeraineté des rois légitimes. Trois générations après

lui, Antouf IV rompit le dernier lien de vasselage et se fit appeler Dieu

bon, maître des deux pays[1]. Il ne faudrait

pas toutefois se laisser abuser à ce dernier titre et croire que son autorité

prévalût dès lors sur l'Egypte entière : les Pharaons d'Héracléopolis

conservaient la possession du Delta et ils firent sentir plus d'une fois leur

pouvoir aux monarques thébains. Le premier de ceux-ci qui parvint à réunir les deux régions sous un sceptre unique

fut Montouhotpou IV (Nibhapouîtrî), à qui cet exploit valut plus tard

d'occuper dans les listes royales une place d'honneur et parfois même de

représenter à lui seul la famille à laquelle il appartenait[2]. Ses successeurs

ne réussirent pas à se maintenir longtemps sur le trône, et ils cédèrent la

place au fondateur de la douzième dynastie, après avoir dominé un peu moins

d'un demi-siècle sur l'Egypte entière[3].

Quelques tablettes sculptées sur les rochers, quelques

stèles funéraires et quelques menus objets dispersés dans les différents

musées de l'Europe, quelques tombeaux à moitié ruinés, voilà tout ce qui nous

reste des seize rois[4] qui composèrent

la première dynastie thébaine dans sa longue période de vasselage et dans sa

courte grandeur. Les luttes constantes qu'ils eurent à soutenir contre les

rois Héracléopolitains ne les empêchèrent pas de diriger quelques expéditions

heureuses contre les peuples voisins de l'Égypte. Montouhotpou III

(Nibhotpourî) se fit représenter près de Philae, vainqueur des nations

barbares[5] ; Sonkhkherî

Montouhotpou prétendait inspirer la terreur à toutes les nations, et

plusieurs de ses monuments semblent prouver qu'il avait fait des guerres heureuses[6]. Leurs succès

devaient être fort peu de chose. Au nord et à l'ouest, les mines du Sinaï

avaient été abandonnées ; vers le sud, les conquêtes de Pépi et de ses

successeurs étaient perdues, et la frontière ne dépassait pas Éléphantine de

beaucoup. C'est aux rois de la douzième dynastie qu'il était réservé de

réduire la Nubie

en province égyptienne.

Comme rois constructeurs, les Antouf, les Montouhotpou ont

laissé peu de traces : les ressources dont ils disposaient, même au

temps de leur prospérité le plus notoire, n'étaient pas suffisantes pour leur

permettre d'élever des monuments considérables. La ville de leur origine,

Thèbes, fut embellie par eux dans la mesure de leurs moyens : du moins

une inscription de l'an II de Montouhotpou III (Nibhotpourî) nous apprend que

ce prince manda une expédition à la vallée de Hammamât pour chercher la

pierre nécessaire aux constructions qu'il méditait dans Thèbes[7]. Les seules

ruines de cette époque qui subsistent se trouvent à Drah-Abou'l-Neggah, au

milieu de la nécropole. C'était là que s'étaient fait ensevelir Antoufâ 1er,

Antoufâ II, Montouhotpou IV (Nibhotpoutrî) et plusieurs de leurs successeurs.

Les tombes, déjà violées par les malfaiteurs au temps de la vingtième

dynastie[8], sont aujourd'hui

détruites, excepté celles d'Antoufâ 1er et de Montouhotpou IV. Celle de

Montouhotpou était une pyramide considérable bâtie au fond du cirque de Deîr

el-Bahari. Celle d'Antoufâ était en briques crues, de travail médiocre,

presque à cheval sur la lisière du désert. La chambre sépulcrale renfermait,

outre le sarcophage disparu sans retour, une stèle de l'an L, où le roi était

figuré en pied, l'uræus au front, accompagné de quatre de ses chiens favoris[9].

Après Thèbes, c'est Coptos qui paraît avoir eu le plus à

se louer de l'activité de ces premiers Thébains. Située au débouché des

routes qui mènent au bord de la mer Rouge et aux carrières de Rohanou[10], Coptos avait

pris dès lors un grand développement. Antouf IV (Noubkhopirrî) y avait élevé

des édifices dont les fragments ont servi de nos jours à la construction d'un

pont[11]. Montouhotpou Il

et Montouhotpou III (Nibhotpourî) professait une dévotion spéciale pour le

dieu local Minou, forme d'Amonrâ générateur, et ils marquèrent leur zèle pur

la restauration de divers temples aujourd'hui détruits. L'exploration de la

vallée de Hammamât devait mener plus loin encore un des derniers princes de

la dynastie, Sonkhkherî Montouhotpou. Désireux d'établir des communications

directes avec l'Arabie et l'Egypte, il envoya un des hauts fonctionnaires de

sa cour aux abords de la mer Rouge, très probablement dans le voisinage de

Qocéyr[12]. Comme on voit,

l'esprit d'initiative ne manquait pas à ces princes obscurs, mais le

développement de leur puissance fut interrompu par des révolutions dont nous

ne savons ni la cause, ni les détails. Lorsque l'Égypte, divisée pour

quelques années, se trouva de nouveau réunie tout entière entre les mains

d'un seul homme, la onzième dynastie avait cessé de régner.

La douzième dynastie ; conquête de la Nubie ; le lac Moeris.

L'avènement de la dynastie nouvelle ne s'opéra pas sans

combat. Amenemhaît 1er d'origine thébaine comme ses prédécesseurs,

eut à batailler contre les compétiteurs dont les entreprises troublèrent ses

premières années. Ce fût après le repas du soir,

dit-il dans des Instructions au roi

Sanouasrît 1er qui lui sont attribuées, quand vint la nuit, - je pris une heure de

joie. - Je m'étendis sur les couches moelleuses de mon palais, je m'abandonnai

au repos, - et mon coeur commença de se laisser aller au sommeil ;

-quand, voici, on s'assembla en armes pour se révolter contre moi, - et

tandis que j'étais aussi faible que le serpent des champs. - Alors je

m'éveillai pour combattre moi-même, de mes propres membres, - et je trouvai

qu'il n'y avait qu'à frapper qui ne résistait pas. - Si je prenais un

assaillant les armes à la main, je faisais retourner cet infâme ; - il

n'avait plus de force même dans la nuit

on ne combattit point, - aucun accident fâcheux ne se produisit contre

moi[13].

A force de persévérance, le roi triompha de ses adversaires. Soit que les

sauterelles aient organisé le pillage, - soit qu'on ait machiné des désordres

dans le palais, - soit que l'inondation ait été insuffisante et que les

citernes se soient desséchées, - soit qu'on se soit souvenu de ta jeunesse

pour agir [contre moi], - je n'ai jamais reculé depuis ma naissance[14].

Dés lors Amenemhaît s'appliqua sans relâche à réparer les

malheurs des discordes civiles et à repousser les peuples voisins, Libyens,

Nubiens, Asiatiques, dont les excursions perpétuelles troublaient sans cesse

le repos de l'Égypte. J'ai fait que l'endeuillé ne fût plus en deuil, et il n'a plus

été entendu ; - les batailles perpétuelles[15], on ne les a plus

vues, - tandis qu'avant moi l'on s'était battu comme un taureau qui ignore le

passé - et que le bien-être de l'ignorant ou du savant n'était pas assuré[16]. - J'ai

fait labourer le pays jusqu'à Abou[17], - j'ai répandu la joie jusqu'à Adhou[18]… - Je suis le

créateur des trois espèces de grains, l'ami de Nopri[19]. - Le Nil a accordé

à mes prières l'inondation sur tous les champs - point d'affamé sous moi,

point d'altéré sous moi, - car on agissait selon mes ordres, - et tout ce que

je disais était un nouveau sujet d'amour. - J'ai renversé le lion - et pris

le crocodile ; - j'ai réduit les Ouaouaîtou[20], - j'ai emmené les Mazaiou en esclavage[21] ; - j'ai forcé les Asiatiques à marcher prés de

moi comme des lévriers[22]. En Nubie, le

roi, après avoir pacifié la vallée, pénétra dans la montagne et il y rouvrit

les mines d'or négligées depuis le temps de Pépi.

Amenemhaît 1er n'était plus un jeune homme au

jour de son avènement : après dix-neuf ans de règne, il appela au

pouvoir son fils Sanouasrît 1er, qui dès lors partagea avec lui

les titres royaux[23]. De sujet que tu

étais je t'élevai, - je te remis l'usage de tes bras, pour que tu fusses

craint à cause de cela. - Quant à moi, je me parai des fines étoffes de mon

palais, pour paraître aux yeux comme une des plantes de mon jardin, - je me

parfumai des essences comme si je répandais l'eau de mes citernes[24]. Au bout de

quelques années, le rôle du vieux roi était tellement effacé qu'on oubliait

parfois d'inscrire son nom dans les actes officiels à côté du nom de son fils[25]. Enfermé dans

son palais, il se bornait à donner des avis qui contribuèrent beaucoup,

paraît-il, à la prospérité de l'État. La réputation de sagesse qu'il s'acquit

de la sorte se répandit si fort, qu'un scribe à peu près contemporain composa

sous son nom un pamphlet où le roi, se levant comme un dieu, fut représenté adressant à son

fils quelques instructions sur l'art de gouverner. Écoute mes paroles. - Tu règnes sur les deux

mondes ; tu régis les trois régions[26]. - Agis mieux encore que n'ont fait tes

prédécesseurs. - Maintiens la bonne harmonie entre tes sujets et toi, - de

peur qu'ils ne s'abandonnent à la crainte ; - ne t'isole pas au milieu

d'eux ; - n'emplis pas ton coeur, ne fais pas ton frère uniquement du

riche et du noble, -mais n'admets pas non plus auprès de toi les premiers

venus dont l'amitié n'est pas éprouvée[27]. A l'appui de

ses conseils, le vieux prince raconte sommairement ses propres exploits. Ce

petit ouvrage, qui ne compte guère plus de trois pages, devint bientôt classique

et conserva sa vogue pendant prés de vingt siècles. Encore au temps de la

dix-neuvième dynastie, c'était un des morceaux qu'on étudiait dans les écoles

et que les jeunes gens copiaient comme exercice de style[28].

Rien ne saurait mieux montrer l'état de l'Égypte et des

pays voisins à cette époque que certains passages des Mémoires d'un aventurier contemporain nommé Sinouhît[29]. Il était l'un

des fils puînés d'Amenemhaît, et ayant surpris un secret d'État au moment de

la mort de son père, il quitta l'armée avec laquelle il guerroyait pour

s'enfuir en Asie. Arrivé à la cour d'un petit chef asiatique, on lui demanda

des détails sur la puissance des souverains égyptiens. Y aurait-il eu une mort dans le palais

d'Amenemhaît sans que nous le sachions ? Alors je lui

dis : Il n'en est rien…

Mon exil en

ce pays est comme le dessein d'un dieu. Le chef me dit : L'Égypte

est aux mains d'un maître qu'on appelle le dieu bienfaisant et dont la

terreur s'étend sur toutes les nations environnantes, comme la déesse Sokhit

s’étend sur la terre dans la saison des maladies. Je lui

répondis : Oui, par mon salut ! Son fils[30] entre au palais,

car il a pris la direction des affaires de son père ; c'est un dieu sans

second, nul autre comme lui auparavant ; c’est un conseiller sage en ses

desseins, bienfaisant en ses décrets, qui entre et sort à son gré ; il

dompte les régions étrangères, et, tandis que son père reste au palais, lui,

annonce ce qu'il a gagné. C'est un brave qui agit par l'épée, un vaillant qui

n'a point d'égal il voit les barbares,

s'élance, fond sur les pillards. C'est un lanceur de javeline, qui rend

débiles les mains de l'ennemi : ceux qu'il frappe ne lèvent plus la

lance. C'est un redoutable[31], qui brise les

fronts : on ne lui a point résisté en son temps. C’est un coureur

rapide, qui massacre le fuyard ; on ne l'atteint pas à courir après lui.

C'est un coeur debout dans son heure. C'est un lion qui frappe de la griffe[32] et

n'a jamais rendu son arme. C'est un coeur cuirassé à la vue des multitudes et

qui n'a rien laissé subsister derrière lui. C'est un brave qui se jette en

avant quand il voit la lutte. C'est un soldat joyeux de s'élancer sur les

barbares : il saisit son bouclier, il bondit, et, sans redoubler son

coup, il tue, personne ne peut éviter sa flèche ; sans qu'il ait besoin

de tendre son arc, les barbares fuient ses bras comme des lévriers, car la

grande déesse lui a donné de combattre qui ignore son nom, et quand il

atteint, il n'épargne rien, il ne laisse rien subsister. C'est un ami[33] merveilleux qui a

su s'emparer de l'affection : son pays l'aime plus que soi-même et se

réjouit en lui plus qu'en un dieu : hommes et femmes accourent lui

rendre hommage. Il est roi, il a commandé dés l'œuf ; depuis sa

naissance, il a été un multiplicateur de naissances, un être unique d'une essence

divine, par qui cette terre se réjouit d'être gouvernée. C'est un

agrandisseur de frontières qui saisira le pays du sud et ne convoite pas les

pays du nord ; il s'est rendu maître des Asiatiques et a écrasé les

Nemmâshaîtou[34]. L'association

de Sanouasrît 1er à la couronne avait habitué les Égyptiens à

considérer ce prince comme, roi de fait, du vivant même de son père. Aussi,

lorsque Amenemhaît mourut, après au moins dix années de corégence et trente

ans de règne, la transition, si délicate dans une dynastie nouvelle, du

fondateur à son successeur immédiat, s'opéra sans secousse. Sanouasrît 1er

était engagé dans une expédition contre les Libyens. Les fonctionnaires

demeurés dans la capitale auprès de son père le firent aussitôt

prévenir ; il quitta son camp en secret et revint à Memphis où il fut

proclamé roi[35].

L'exemple d'Amenemhaît 1er fut suivi dès lors par la plupart de

ses descendants. Après quarante-deux ans, Sanouasrît 1er associa

au trône son fils Amenemhaît II[36], et celui-ci,

trente-deux ans plus tard, partagea le pouvoir avec Sanouasrît II[37]. Amenemhaît III

et Amenemhaît IV régnèrent longtemps ensemble[38]. Les seuls

règnes pour lesquels nous n'ayons point la preuve de ce fait sont ceux de Sanouasrît

III et de la reine Sovkounofriou, la Skémiophris de Manéthon, avec laquelle la

douzième dynastie s'éteignit, après deux cent treize ans, un mois et

vingt-sept jours de durée totale[39].

Parmi les dynasties égyptiennes, la douzième est à coup

sûr celle dont l'histoire offre le plus de certitude et le plus d'unité. Sans

doute nous sommes loin de connaître tous les événements qu'elle vit s'accomplir :

la biographie des huit souverains qui la composent et le détail de leurs

guerres sont encore des plus incomplets. Mais du moins nous suivons sans

interruption le développement de leur politique ; on peut, après quatre

mille ans et plus, reconstituer leur Égypte telle qu'ils se l'étaient faite

et qu'ils la léguèrent à leurs successeurs. A la fois ingénieurs et soldats,

amis des arts et protecteurs de l'agriculture, ils ne cessèrent un seul

instant de travailler à la grandeur du pays qu'ils gouvernaient. Reculer les

frontières de l'empire au détriment des peuples barbares et coloniser la vallée

du Nil dans toute sa partie moyenne, de la première cataracte à la quatrième;

régula¬riser le système des canaux et obtenir, une plus juste répartition des

eaux dans ce qui est aujourd'hui le Fayoum ; orner d'édifices

Héliopolis, Thèbes, Tanis, Héracléopolis, et cent cités moins célèbres :

telle fut l'oeuvre qu'ils s'imposèrent et qu'ils continuèrent de père en fils

pendant plus de deux siècles. Au sortir de leurs mains, l'Égypte, agrandie

d'un tiers par la conquête de la

Nubie, enrichie par de longues années de paix et, de bonne

administration, jouissait d'une prospérité sans égale. Plus tard, au temps

des guerres asiatiques et des conquêtes lointaines, elle eut plus d'éclat

apparent et fit plus de bruit dans le monde : au temps des Sanouasrît,

elle était plus riche et plus heureuse.

Deux champs de bataille s'ouvraient aux Pharaons, l'un à

l'est du Delta, en Syrie, l'autre au sud d'Éléphantine, dans la Nubie proprement dite. A

l'est, l'Égypte, séparée des populations syriennes par le désert, semblait

n'avoir rien à craindre derrière sa ceinture de sables. Tout au plus lui

fallait-il subir quelques incursions des barbares nomades, plus ruineuses

pour la fortune de certains particuliers que pour la sécurité du pays. Pour

se mettre à l'abri de ces razzias, difficiles à éviter malgré la vigilance

des garde-frontières, les souverains de l'Ancien Empire avaient, de la mer

Rouge au Nil, élevé une série de forteresses et bâti une muraille qui barrait

aux pillards l'entrée de l'Ouady-Toumilât[40]. Cette muraille,

entretenue avec soin par Amenemhaît 1er et par ses successeurs, marquait

de ce côté l'extrême limite de l'empire. Au delà, le désert commençait et,

pour la masse des Égyptiens de cette époque, un monde à peu près inconnu. Sur

les peuples de la Syrie,

ils ne possédaient que des notions flottantes empruntées aux caravanes ou apportées

dans les ports de la Méditerranée par les marins qui les

fréquentaient. Parfois cependant les riverains du Delta voyaient descendre

dans leurs villes des bandes d'émigrés ou même des tribus entières qui,

chassées de leur canton natal par la misère ou par les révolutions, venaient

chercher asile en Égypte. Un des bas-reliefs du tombeau de Khnoumhotpou à

Béni-Hassan nous fait assister à la réception d'une troupe de ces malheureux.

Au nombre de trente-sept, hommes, femmes et enfants, ils sont amenés devant

le gouverneur du nome de Mihi, auquel ils présentent une sorte de fard

verdâtre nommé moszimit et deux bouquetins. Ils sont armés, comme les

Égyptiens, de l'arc, de la javeline, de la hache, de la massue, et vêtus de

longues robes ou de pagnes étroits bridant sur la hanche ; l'un d'eux,

tout en marchant, joue d'un instrument qui rappelle, par la forme, les lyres

de vieux style grec[41]. Les détails de

leur costume, l'éclat et le bon goût des étoffes bariolées et garnies de franges

dont ils sont revêtus, l'élégance de la plupart des objets qu'ils ont avec

eux, témoignent d'une civilisation avancée. C'était déjà d'Asie que l'Égypte

tirait les esclaves, les parfums dont elle faisait une consommation énorme,

le bois et les essences du cèdre, les vases émaillés, les pierreries, le

tapis et les étoffes brodées ou teintes dont la Chaldée se

réserva le monopole jusqu'au temps des Romains[42].

Sur un point seulement du territoire asiatique, les

Pharaons de la douzième dynastie songèrent à s'établir solidement : ce

fut dans la péninsule du Sinaï, auprès des mines de cuivre et de turquoise

exploitées jadis par les princes de l'Ancien Empire. Des postes échelonnés

dans les gorges de la montagne protégèrent les ouvriers contre les tentatives

des Bédouins. Grâce à cette précaution, on put reprendre l'exploitation des

anciens filons, ouvrir des filons nouveaux et imprimer aux travaux une

activité qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. Sanouasrît 1er[43], Amenemhaît II[44], Amenemhaît III[45], Amenemhaît IV[46] y ont laissé des

inscriptions à leur nom. Toutefois, même en cet endroit, les rois de la

douzième dynastie ne se départirent point de leur politique habituelle ;

ils ne saisirent de terrain que ce qui leur était nécessaire pour

l'exploitation des mines, et ils ne disputèrent pas le surplus aux tribus

nomades du désert.

De toutes ces tribus, celles qu'ils connaissaient le

mieux, pour avoir souvent à repousser ou à châtier leurs incursions, étaient

les Sitiou ou Shasou, pillards effrontés, ainsi que l'indique le nom qu'ils

s'appliquaient à eux-mêmes[47]. Répandus sur

les frontières de l'Égypte et de la

Syrie, à la lisière du désert et des terres cultivées, ils

vivaient comme les Bédouins d'aujourd'hui, sans demeure fixe, moitié de

pillage, moitié du profit de leurs maigres troupeaux. Quelques-uns de leurs

royaumes, celui de Kadouma par exemple, étaient fréquentés des marchands

égyptiens et servaient de refuge aux bannis. Un conte populaire, dont le

héros vivait sous Amenemhaît et Sanouasrît 1er, nous dépeint d'une

manière saisissante l'existence que ces exilés menaient à la cour des petits

sheïkhs asiatiques. Sinouhît, forcé de fuir l'Égypte pour avoir surpris un

secret d'État, franchit la muraille orientale et s'enfonce dans le désert. Je cheminai, dit-il, pendant la nuit,

et à l'aube je gagnai Pouteni et me dirigeai vers le lac de Qîmoîri. Alors la

soif, elle fondit sur moi ; je faiblis, mon gosier s'embrasa, je me

disais déjà : Voici le goût de la mort, quand soudain je relevai

mon coeur et raidis mes membres, j'entendais la voix douce des bestiaux.

J'aperçus des Bédouins ; leur chef qui avait été en Égypte me reconnut

et il me donna de l'eau, il me fit bouillir du lait, puis j'allai avec lui

dans sa tribu[48].

Les Bédouins qui avaient accueilli Sinouhît le conduisent

de station en station jusqu'au territoire de Kadouma. Un des chefs de cette

contrée l'envoie chercher et l'invite à s'installer près de lui : Demeure avec moi, tu pourras entendre

le langage de l'Égypte. Et en effet, Sinouhît rencontre près du prince

certains

hommes d'Égypte qui étaient parmi ses hôtes[49]. Cette

circonstance décide l'aventurier à se fixer dans le pays, où il fait rapidement

fortune. Le

chef me mit à la tête de ses enfants, me maria à sa fille aînée, et me donna

mon choix parmi les terres les meilleures qui lui appartenaient jusqu'aux frontières

du peuple voisin. C'est un bon lieu nommé Aïa[50] ; il a des figues et du raisin, et produit plus

de vin qu'il n'a d'eau. Le miel y est en quantité, ainsi que les oliviers et

tous les fruits des arbres. On y trouve de l'orge ; ses froments n'ont

point de nombre, non plus que ses bestiaux. Ce fut grand, certes, ce qu'on me

conféra, quand le prince vint pour m'investir et m'établit chef de tribu

parmi les meilleures du pays. J'eus des rations quotidiennes de pain et de

vin, chaque jour des viandes cuites, des oies rôties, outre le gibier du pays

que je prenais ou qu'on posait devant moi en plus de ce que me rapportaient

mes chiens de chasse ; on me faisait toute espèce de beurre et de fromage.

Je passai de nombreuses années, mes enfants devinrent des braves, chacun

d'eux dirigeait sa tribu. Le voyageur qui allait et revenait dans l'intérieur

du pays se détournait vers moi, car j'accueillais bien tout le monde je

donnais de l'eau à qui avait soif, je mettais l'égaré sur sa route, je

saisissais le brigand. Les archers qui s'en allaient au loin pour battre et

pour repousser les princes du pays, j'ordonnais et ils marchaient ; car

ce roi de Tonou me fit passer plusieurs années parmi son peuple comme général

de ses soldats. Aussi chaque pays que j'envahis, je le forçai de payer tribut

des produits de ses terres ; je pris ses bestiaux ; j'emportai ce

qui lui appartenait, j'enlevai ses boeufs, je tuai ses hommes ; il était

à la merci de mon sabre, de mon arc, de mes expéditions, de mes desseins

pleins de sagesse qui plaisaient au roi. Donc il m'aima, connaissant ma

vaillance ; il me mit à la tête de ses enfants, voyant la valeur de mon

bras.

Un brave de Tonou vint me défier dans ma tente ; c'était un

illustre, sans pareils, car il avait détruit tous ses rivaux. Il

disait : Que Sinouhît se batte avec moi, car il ne m’a pas encore

frappé ; il se flattait de prendre mes bestiaux pour sa tribu. Le

roi se consulta avec moi, et je dis : Je ne le connais point. Certes

je ne suis pas son frère, je me tiens éloigné de son logis ; est-ce que

j'ai jamais ouvert sa porte ou franchi ses clôtures ? C'est quelque

aventurier désireux de me voir et qui se croit appelé à me dépouiller de mes

chats et de mes chiens, en plus de mes vaches, de fondre sur mes taureaux,

mes chèvres, mes veaux, afin de se les approprier… Je bandai mon arc, je

préparai mes flèches, je donnai du jeu à mon poignard ; je fourbis mes

armes. Quand l'aube arriva, Tonou vint lui-même, après avoir rassemblé toutes

ses tribus et convoqué tous ses vassaux, car il désirait voir ce combat. Tous

les coeurs brûlaient pour moi ; hommes et femmes poussaient des Ah !

et chaque coeur s'attrista pour moi ;

car on disait : Est-ce que c'est un autre brave qui va lutter avec lui ?

Voici, l'adversaire a son bouclier, sa javeline, son paquet de dards. Quand je sortis

et qu'il eut paru, je détournai de moi ses traits. Comme pas un seul ne

portait, il fondit sur moi ; et alors je déchargeai mon arc contre lui.

Quand mon trait s'enfonça dans son cou, il poussa un grand cri et tomba à

terre[51].

Telle était, il y a plus de quatre mille ans, la vie des tribus du désert,

telle elle est encore aujourd'hui ; le récit de Sinouhît, à peine

modifié, s'applique fort bien aux Bédouins de nos jours.

Ce fut surtout vers l'Éthiopie que l'attention des princes

de la douzième dynastie se concentra. Là, en effet, l'Égypte était directement

menacée par des peuplades remuantes qui habitaient les deux rives du Nil et

les déserts environnants. C'étaient d'abord, au delà de la première cataracte

et jusqu'à mi-chemin de la seconde, les Ouaouaîtou, ces vieux ennemis des

Pharaons, auxquels Pépi avait eu affaire et que les princes d'Éléphantine

avaient réduits en partie. Battus par les princes de la onzième dynastie et

pourchassés par Amenemhaît 1er, ils reculaient sans cesse vers le

Midi ou vers la mer Rouge, et ils préféraient s'expatrier plutôt que se

soumettre. Plus au sud, auprès de la seconde cataracte, on trouvait le pays

de Hehou et celui de Shaad, avec des carrières de calcaire blanc[52]. Dans le désert

et au delà de la seconde cataracte erraient cent tribus aux noms étranges,

Shemîk, Khasa, Sous, Kaâs, Aqîn, Anou, Sabiri, Akîti, Makisa, toujours prêtes

aux razzias, toujours battues et jamais pacifiées[53]. Elles

appartenaient à une race blanche, la race de Koush, qui, peu après la

conquête memphite[54], avait fait son

apparition sur les bords de la mer Rouge et avait refoulé les Nègres vers les

régions du Haut Nil[55]. Ces peuples

nouveaux, issus de la souche d'où sortirent plus tard les Phéniciens, apportaient

avec eux les éléments d'une civilisation à peine inférieure à celle de

l'Égypte. Les Pharaons comprirent combien il leur était nécessaire de les

dompter, tandis qu'ils étaient encore indécis et flottants, et ils tournèrent

contre eux toutes les forces vives de la nation. A force de persévérance, ils

parvinrent à en annexer complètement la plupart, à détruire ou à pourchasser

vers le sud ceux qui s'obstinèrent à la lutte et à les remplacer par des colonies

de fellahs. Dés lors toute la vallée, depuis l'endroit où le Nil quitte les

plaines d'Abyssinie pour entrer dans le lit étroit qu il s'est creusé au

milieu du désert, jusqu'à l'endroit où il se décharge dans la Méditerranée,

ne constitua plus qu'un seul empire, habité par un seul peuple, parlant la

même langue, adorant les mêmes dieux et obéissant au même souverain.

Amenemhaît 1er avait battu les Ouaouaîtou dans la

trentième année de son règne[56] ; son fils,

Sanouasrît 1er, vainquit sept peuples nègres confédérés et courut

triomphant jusqu'à Ouadi-Halfa[57]. Sous Amenemhaît

II, le pays des Ouaouaîtou n'était déjà plus qu'une province égyptienne gouvernée

comme les autres nomes par un fonctionnaire royal[58]. Sanouasrît II

continua, avec éclat ce semble, l'oeuvre de ses prédécesseurs, que son fils,

Sanouasrît III, acheva. Ce prince, si populaire en Égypte que Manéthon ou ses

compilateurs l'identifiaient avec le Sésostris de la tradition grecque et lui

attribuaient la conquête du monde[59], marcha lui-même

à la tête de ses armées[60] et soumit toute la Nubie d’une manière

définitive. Après l'annexion du canton de Heh, il fixa la frontière de

l'empire à Semnéh, prés de la seconde cataracte. Une inscription gravée en

l'an VIII constate le fait : [C'est ici] la frontière méridionale réglée en l'an VIII, sous la

sainteté du roi des deux régions Khakerî Sanouasrît III, vivificateur à

toujours et à jamais, afin que nul Nègre ne la franchisse en descendant le

courant, si ce n'est pour le transport des bestiaux, boeufs, chèvres, moutons

appartenant aux Nègres[61]. Une autre

inscription de l'an XVI renouvelle cette défense, et nous apprend que sa Sainteté avait

permis qu'on érigeât une statue d'elle sur la frontière qu'elle-même avait

établie[62].

Nul emplacement n'était mieux choisi pour servir de

boulevard permanent contre les invasions du sud. La large chaîne de rochers

granitiques qui coupe perpendiculairement la vallée en cet endroit, et qui

détermine une série de rapides difficiles à franchir, excepté au temps des

hautes eaux, opposait une barrière assurée aux flottes qui auraient essayé de

brusquer le passage. De chaque côté, sur des rochers qui plongent à pic dans

le courant, Sanouasrît III construisit une forteresse destinée à commander

entièrement le fleuve et la vallée. Bâtis en briques crues, comme tous les

édifices militaires de l'Égypte, ces forts présentent non seulement les

hautes murailles et les tours massives des citadelles antiques, mais

l'escarpe, le fossé, la contre escarpe et le glacis des places plus récentes,

et ils pouvaient défier pendant longtemps tous les moyens d'attaque dont on

disposait à cette époque. Leur enceinte renfermait un temple dédié au fondateur,

et de nombreuses habitations aujourd'hui ruinées[63].

Désormais les expéditions dirigées par les monarques

égyptiens au delà de Semnéh n'eurent plus pour objet la conquête : on se

borna à exiger un tribut et à réclamer un droit de suzeraineté, toujours incertain.

C'est ainsi qu'on voit Sanouasrît III diriger en l'an XVI une razzia

méthodique contre le pays de Houà sur le Tacazze[64], et Amenemhaît

III se vanter de victoires remportées sur les nègres éthiopiens, mais sans

mention d'acquisition nouvelle[65]. On se contenta

de fortifier et d'aménager le territoire annexé récemment. Sanouasrît III y

fonda, un peu au sud d'Éléphantine, une ville qu'il appela de son nom

Hirou-Khakerî, les voies de

Khakerî, et jeta le long du fleuve tant de fondations utiles, qu'après

sa mort il fut divinisé à Semnéh[66] et adoré pendant

plus de dix siècles sur le même pied que Doudoun, Anoukit, Khnoumou et les

autres divinités locales. Son temple, ruiné pendant les premiers règnes de la

dix-huitième dynastie, fût restauré par Thoutmosis III et il a duré jusqu'à

nos jours. Son fils et successeur, Amenemhaît III, construisit en face de

Pselkis une forteresse importante[67]. Il eut aussi

l'idée de faire observer les hauteurs que le Nil atteignait à Semnéh pendant

l'inondation, et les cotes qu'il a enregistrées sur les rochers voisins ne

sont pas au nombre des souvenirs les moins curieux de son règne[68].

Ce n'était pas dans un simple intérêt de curiosité que les

ingénieurs postés à Semnéh se livraient à ce travail de relevé. Ils

amassaient les éléments de calcul nécessaires à ceux de leurs confrères qui

étaient chargés en Egypte de l'entretien des canaux. On sent quelle devait

être l'utilité de cette tâche dans une contrée où le succès de la culture dépend

de la répartition des eaux à la surface du sol, et dans un temps où les

princes ne cessaient de rechercher tous les moyens possibles pour remédier à

l'excès ou à l'insuffisance de l'inondation. Sanouasrît 1er traça une ligne

de digues le long de la rive occidentale, contre laquelle portait surtout le

fleuve, et ses successeurs, occupés qu'ils étaient par les guerres nubiennes,

n'en exercèrent pas moins la plus active surveillance sur le service des

eaux. A quelques lieues en amont de Memphis, la chaîne Libyque s'interrompt

soudain et démasque l'entrée d'une vallée qui, d'abord étouffée entre les

parois de là montagne, s'élargit à mesure qu'elle b 'enfonce vers le couchant

et finit par s'épanouir en amphithéâtre. Au centre s'étend un large plateau dont le

niveau général est celui des plaines de l'Egypte ; à l'ouest, au

contraire, une dépression considérable de terrain produit une vallée qu'un

lac naturel de plus de dix lieues de long (le Birket-Qèroun) emplit de ses

eaux[69].

Au début de l'histoire, le lac était beaucoup plus considérable que nous ne

le voyons aujourd'hui : il remplissait l'amphithéâtre entier, à

l'exception d'un canton marécageux qui se déployait en bordure au pied de la

montagne orientale, vers le point où s'ouvre la gorge qui communiquait avec

la vallée. Là se trouvait de toute antiquité ce qu'on appelait To-shaît, la terre du lac, et sur

cette terre la ville de Shodît, celle à qui les Grecs attribuèrent plus tard

le nom de Crocodilopolis. Les rois de la XIIe dynastie, qui allaient souvent

chasser les oiseaux dans ces marais, se prirent d'affection pour le site. Amenemhaît

1er y construisit un édifice dans lequel on a déterré sa statue[70]. Sanouasrît 1er

y éleva un temple, dont il ne subsiste plus rien, si ce n'est les fragments

de l'un des obélisques qui en décoraient l'entrée[71]. Amenemhaît III

fit plus encore. S'il ne fonda point Crocodilopolis, comme le veulent

certains auteurs classiques[72], du moins il y

érigea des monuments dont la nature, mal comprise à l'époque hellénique,

donna naissance à la légende du lac Moeris et du Labyrinthe.

Hérodote est le premier des historiens occidentaux qui en

parle, le seul qui les ait vus, et c'est à lui que les écrivains postérieurs

en empruntèrent la description, non sans l'embellir de traits plus ou moins

fabuleux. Il racontait donc qu’un Pharaon Moeris, inconnu aux documents

indigènes, avait établi en cet endroit un réservoir immense où il emmagasina

le surplus de l'inondation. Ce réservoir était ceint de fortes digues et il

mesurait un pourtour de quatre-vingt-dix milles[73]. Deux canaux

munis d'écluses procuraient la communication avec le Nil et régularisaient

l'entrée ou la décharge des eaux[74]. L'un d'entre

eux s'emmanchait sur le fleuve à quelque distance au sud et courait en

diagonale le long de la chaîne Libyque, à peu près dans la direction du

Bahr-Yousouf actuel ; l'autre branchait beaucoup plus bas, à l'est du

Fayoum, et suivait probablement le lit du canal auxiliaire qui s'amorce

aujourd'hui au voisinage de Béni-Souef. C'était probablement au point d'intersection

de ces cieux canaux qu'étaient placées les écluses, et le rameau nord était

seul ouvert pendant le moment de l'étiage[75]. La crue

était-elle suffisante ? L’eau, emmagasinée dans le lac, puis relâchée au

fur et à mesure que le besoin s'en faisait sentir, maintenait le niveau à la

hauteur convenable dans toute la moyenne Egypte et sur la rive gauche du Nil

jusqu'à la mer. L'année d'après, la crue menaçait-elle d'envahir les villes ou d'emporter les

villages du Delta, malgré les mottes artificielles sur lesquelles on les

avait exhaussés, ou simplement de séjourner trop longtemps sur les terrains

bas et de les changer en marécages ? Le Moeris absorbait le surplus des

eaux et l'emprisonnait jusqu'au moment où le fleuve commençait à baisser. Au

milieu du lac se dressaient, dit-on, deux pyramides couronnées chacune d'un

colosse assis, dont l'un représentait Moeris et l'autre la reine sa femme[76]. Du haut de ce

piédestal, le vieux Pharaon semblait dominer son oeuvre et contempler

éternelle ment les campagnes dont il avait assuré la fortune.

Le réservoir construit, Moeris établit sa résidence dans

le voisinage et s'y érigea à la fois un palais et un tombeau[77]. Le palais,

devenu temple après la mort de son fondateur, et appelé Labyrinthe, gisait à

l'orient du lac, sur un petit plateau qui joint presque l'emplacement de

Crocodilopolis. La façade qui donnait sur le Moeris était tout entière d'un

calcaire si blanc, que les anciens la supposaient en marbre de Paros. Le

reste de l'édifice était en granit de Syène[78]. Une fois dans

l'enceinte, on se sentait bientôt comme perdu au milieu d'un dédale de

petites chambres obscures, toutes carrées, toutes coiffées d'un seul bloc de

pierre en guise de toit, et reliées les unes aux autres par des couloirs si

habilement enchevêtrés qu'un étranger sans guide s'évertuait vainement à en

sortir[79]. Il y en avait,

dit-on, trois mille, dont moitié sous terre[80]. Les murs et les

plafonds étaient décorés d'inscriptions et de figures sculptées en bas-relief

dans le creux. On enfermait là les emblèmes des divinités ou les statues des

rois défunts[81],

et sans doute aussi les objets précieux, les vêtements sacrés, les sistres,

les colliers, les parures emblématiques, en un mot tout le matériel du culte

qu'une obscurité perpétuelle pouvait seule préserver des insectes, des

mouches, de la poussière et du soleil. Au centre du massif on voyait douze

grandes salles hypostyles, affrontées deux à deux, et dont les portes

s'ouvraient, six au midi, six au nord. A l'angle nord du carré, Moeris avait

préparé son tombeau, une pyramide en briques crues revêtue de pierre

sculptée. C'était aux yeux des Grecs le monument le plus parfait de l'art

égyptien. J'ai

vu le Labyrinthe, disait Hérodote, et je l'ai estimé plus grand encore que sa

renommée. On rassemblerait tous les édifices et toutes les constructions des

Grecs, qu'on les trouverait inférieurs comme travail et comme coût à ce

Labyrinthe ; et, pourtant, le temple d'Éphèse est remarquable, aussi

celui de Samos. Les pyramides encore m'avaient paru plus grandes que leur

renommée, et une seule d'entre elles équivaut à beaucoup des plus grandes

constructions grecques ; et si, le Labyrinthe surpasse-t-il même les

Pyramides[82]. On avait

raconté à Hérodote que le Labyrinthe n'était pas l'oeuvre de Moeris, mais

celle de Psammétique et de ses onze corégents. D'autres auteurs remplacèrent

Psammétique et Moeris par un Mnévis[83], par un Imendès[84], par un

Pétésoukhis[85],

qu'on aurait tort de chercher sur les listes de Manéthon.

Ce sont là des légendes où la vérité ne tient qu'une place

très mince. Le réservoir fameux, qui réglait l'inondation et qui assurait la

fertilité à l'Egypte, n'a jamais existé : ce qu’Hérodote a vu c'est

l'inondation - mou-oîri - et ce

qu'il a pris pour les digues qui constituaient l'enceinte du réservoir, ce

sont les chaussées qui séparaient les bassins l'un de l'autre. Au temps qu'il

visita l'Egypte, le lac naturel, qui s'étalait à l'Est de la vallée, occupait

une surface beaucoup plus considérable que celle qu'il a de nos jours, et son

niveau était assez élevé pour qu'au moment de la crue le pays entier semblât

ne plus former qu'une seule nappe d'eau de la montagne au désert[86]. Le labyrinthe

lui-même n'était pas ce palais merveilleux que nous décrit Hérodote ;

c'est la ville qu'Amenemhaît III fonda comme dépendance de sa pyramide, et

dont les ruines sont visibles près du village moderne de Haouaara[87]. Les rois de la XIIe dynastie, s'ils n'ont

point exécuté les travaux gigantesques que la tradition leur attribuait au

Fayoum, n'en furent pas moins des constructeurs acharnés. A Thèbes,

Amenemhaît et Sanouasrît 1er embellirent de leurs offrandes le

grand temple d'Amon[88]. Dans la ville

sainte d'Abydos, Sanouasrît 1er restaura le temple d’Osiris[89]. A Memphis,

Amenemhaît III édifia les propylées au nord du temple de Phtah[90]. A Tanis,

Amenemhaît 1er commença, en l'honneur des divinités de Memphis, un

temple que ses successeurs agrandirent à l'envi[91]. Bubaste[92], Fakous[93], Héliopolis[94], Hakhninsou[95], Zorit[96], Edfou[97], et d'autres

localités moins importantes ne furent pas négligées. Comme leurs ancêtres de

l'Empire Memphite, les princes de la douzième dynastie mettaient tous leurs

soins à se préparer des tombeaux magnifiques. Mon maître, disait sous Sanouasrît 1er

le scribe Mirri, m'envoya en mission pour lui deviser une grande demeure

éternelle. Les couloirs et la chambre intérieure étaient en maçonnerie et renouvelaient

les merveilles de construction des dieux. Il y eut en elle des colonnes,

sculptées, belles comme le ciel, un bassin creusé qui communiquait avec le

Nil, des portes, des obélisques, une façade en pierre blanche de Rouou ;

aussi Osiris, seigneur de l'Amentit, s'est-il réjoui des monuments de mon

seigneur, et moi-même, j'ai été dans le transport et l'allégresse en voyant

le résultat de mon travail[98]. Cette pyramide

de Sanouasrît 1er a été retrouvée à Licht[99], celle de Sanouasrît

III à Dahchour[100], celles de Sanouasrît

II et d'Amenemhaît II à Illahoun et à Haouara[101]. Elles sont

assez endommagées pour la plupart, mais c'est dans l'une d'elles, celle de

Sanouasrît III, qu'ont été recueillis ces admirables bijoux qui font

aujourd'hui l'une des richesses du musée du Caire[102]. Ce sont des

bijoux de mort, à la monture un peu trop légère pour le poids des émaux qui y

sont enchâssés, mais, ce défaut indiqué, quel goût dans le dessin, quelle

richesse de couleur, quelle habileté d'exécution : l'art de l'orfèvrerie n'a

jamais rien produit qui dépasse ces chefs-d'oeuvre des vieux artisans

égyptiens[103].

Toutefois les tombes royales comme les temples sont trop ruinés pour qu'on

puisse juger, par ce qui nous reste d'eux, l'état de la sculpture et les

conditions de la vie princière. Les hypogées où reposaient les barons

féodaux, qui se partageaient le territoire sous la suzeraineté des Pharaons,

se révèlent de jour en jour, à Siout, à Berchéh, à Meîr, à Éléphantine :

mieux protégés contre la rapacité des envahisseurs de l'Égypte et contre les

ravages du temps, ils ont survécu et ils suscitent à nos yeux la vallée du

Nil telle qu'elle était il y a cinq mille ans depuis la première cataracte

jusqu'au voisinage de Memphis.

Toutefois c'est à Béni-Hassan, dans le cimetière des sires

héréditaires de Mihi[104], que l'on

comprend le mieux quelle était alors la condition du pays. Ces princes

appartenaient à ce que j'ai appelé ailleurs la féodalité égyptienne. Aux

temps agités de la dixième et de la onzième dynastie, leurs ancêtres avaient

probablement joui d'une indépendance complète et formé une de ces dynasties

locales, inconnues aux annales officielles du royaume, mais si vivaces

qu'elles reparaissaient à chaque nouvelle révolution qui affaiblissait l'autorité

du pouvoir central. Soumis par les Antouf et les Montouhotpou avant d'avoir

réussi à s’étendre sur les nomes voisins, ils se contentaient pour le moment

d'occuper auprès de la personne du Pharaon les places les plus exaltées

auxquelles la hiérarchie leur permettait d'aspirer. Aussi rien n'est-il plus

curieux que leur biographie pour se faire une idée de l'histoire des classes

nobles. Le premier d'entre eux que nous connaissions avait été institué

nomarque dans la ville de Monâït-Khoufoui par Amenemhaît 1er, au

cours des victoires qui assurèrent à celui-ci la possession incontestée de

l'Égypte. Lorsqu'il devint seigneur de Mihi, son fils Nakhîti lui succéda à

Monâït-Khoufoui, avec le titre de gouverneur ; mais, Nakhîti étant mort

sans postérité, le roi Sanouasrît 1er voulut bien accorder à la soeur du

jeune homme, Baqit, la qualité de princesse héritière. Baqit apporta le nome

de Mihi en dot à Nouhri, qui était de la famille des barons de Khmounou, et

doubla de la sorte la fortune de ce dernier. L'enfant qui naquit de leur

union, Khnoumhotpou, fut nommé tout jeune gouverneur de Monâït-Khoufoui,

titre qui paraît avoir appartenu dans la famille à l'héritier présomptif,

comme plus tard sous la dix-neuvième dynastie le titre de prince de Koush appartenait à

l'héritier présomptif de la couronne d'Égypte. Son mariage avec la dame

Khiti, princesse héritière du dix-septième nome, rangea sous son autorité

l'une des provinces les plus fertiles de l'Heptanomide. Sous son fils Nakhîti

la maison atteignit l'apogée de la grandeur. Nakhîti, confirmé dans toutes

ses dignités prince du dix-septième nome des droits de sa mère, reçut de Sanouasrît

II un grand gouvernement, qui renfermait quinze des nomes du midi,

d'Aphroditopolis jusqu'aux frontières de Thèbes[105].

On voit par cet exemple avec quelle facilité les nomes,

principautés héréditaires distribuées entre quelques familles illustres,

passaient de l'une à l'autre par mariage ou par succession, à condition pour

le nouveau titulaire de régulariser son acquisition et de se faire investir

par le souverain régnant. Les devoirs de ces petits princes envers leur suzerain

et leurs sujets étaient fort nettement définis ils devaient l'impôt et le

service militaire à l'un, bonne et exacte justice aux autres. J'ai suivi mon

maître, lorsqu'il marcha pour battre les ennemis dans les contrées étrangères.

J'ai marché en qualité de fils d'un chef, de chambellan, de général de

l'infanterie, de nomarque de Mihi. Je vins contre Koush, et en marchant je

fus conduit jusqu'aux extrémités de la terre. Je conduisis les butins de mon

maître, et ma louange atteignit le ciel. Quand Sa Majesté revint en paix,

après avoir battu ses ennemis dans Koush la vile, je vins le servir devant

lui. Pas un de mes soldats n'a déserté lorsque je convoyai les produits de

mines d'or à la

Sainteté du roi Sanouasrît 1er, vivant à

toujours et à jamais. J'allai alors avec le prince héritier, fils aîné du roi

de son flanc, Amoni v. s. f. ; j'allai avec quatre cents hommes tous

choisis d’entre mes guerriers, je vins en paix, et aucun d'eux ne déserta

quand je conduisis le produit des mines d'or. Mon entreprise me fit louer par

les rois[106]. - Moi j'étais un

maître de bonté, plein d'amabilité, un gouverneur qui aimait son pays… J'ai

travaillé et le nome entier fut en pleine activité. Jamais petit enfant ne

fut affligé par moi, jamais veuve maltraitée par moi ; jamais je n'ai

repoussé laboureur, jamais, je n'ai empêché pasteur. Jamais n'exista

commandant de cinq hommes dont j’aie réquisitionné les hommes pour mes travaux.

Jamais disette ne fut de mon temps, jamais affamé sous mon gouvernement, même

dans les années de disette[107] ; car alors je

labourai tous les terrains du nome de Mihi jusqu'à ses limites au sud et au

nord ; je fis vivre ses habitants en leur répartissant ses productions,

si bien qu'il n'y eût pas d'affamés en lui. J'ai donné également à la veuve

et à la femme mariée, et je n'ai pas préféré le grand au petit dans ce que

j'ai donné. Quand la crue du Nil était haut et que les propriétaires de

champs ainsi que les propriétaires de toutes choses avaient bon espoir, je

n'ai pas coupé les bras d'eau qui arrosent les champs[108].

Sous l'influence pacifique des barons locaux, la richesse,

déjà générale même en temps de trouble, se développa d'une manière

merveilleuse. Il faut avoir étudié, sur les murailles des tombeaux de

Béni-Hassan ou sur les planches de Champollion, de Rosellini ou de Lepsius[109], les peintures

où les artistes du temps ont représenté les différents métiers alors en

usage, pour se faire une idée de l'activité avec laquelle tous les travaux

utiles étaient poussés. C'est d'abord le labourage à farce de boeufs ou à

bras d'hommes ; le semage, le foulage des terres par les béliers ;

le hersage, la récolte et la mise en gerbes du lin et du blé, le battage, le

mesurage, le transport au grenier à dos d'ânes ou par chalands ; la

vendange, l'égrenage du raisin, la fabrication du vin dans deux pressoirs

différents, la mise en amphores et l'aménagement des caves. D'autres tableaux

montrent le sculpteur sur pierre et le sculpteur sur bois à leurs

pièces ; des verriers soufflant des bouteilles, des potiers modelant

leurs vases et les enfournant ; des cordonniers, des charpentiers, des

menuisiers, des corroyeurs, des femmes au métier, tissant la toile sous la

surveillance des eunuques, sans trêve ni relâche. Malgré les professions de

charité que les nomarques étalaient sur leurs pierres funéraires, la

condition de ces classes ouvrières était des plus dures. Sans cesse courbées

sous le bâton du contremaître, il leur fallait peiner du matin au soir contre

une maigre ration de vivres à peine suffisante pour leur nourriture et celle

de leur famille. J'ai vu le forgeron à ses travaux, - à la gueule du four, disait

un scribe du temps à son fils. Ses doigts sont rugueux comme des objets en peau de crocodile, -

il est puant plus qu'un oeuf de poisson. Tout artisan en métaux, - a-t-il

plus de repos que le laboureur ? - Ses champs à lui, c'est du

bois ; ses outils, du métal. - La nuit, quand il est censé être libre, -

il travaille encore, après tout ce que ses bras ont déjà fait pendant le

jour, - la nuit, il veille au flambeau.

Le tailleur de pierre cherche du travail, - en toute espèce de

pierres dures. - Lorsqu'il a fini les travaux de son métier, - et que ses

bras sont usés, il se repose ; - comme il reste accroupi dès le lever du

soleil, - ses genoux et son échine sont rompus. - Le barbier rase jusqu'à la

nuit : - lorsqu'il se met à manger, alors seulement il se met sur son

coud~ pour se reposer. - Il va de pâté de maisons en pâté de maisons pour chercher

les pratiques ; - il se rompt les bras pour emplir son ventre, comme les

abeilles qui mangent le produit de leurs labeurs. - Le batelier descend

jusqu'à Natho pour gagner son salaire. Quand il a accumulé travail sur

travail, qu'il a tué des oies et des flamants, qu'il a peiné sa peine, - à

peine arrive-t-il à son verger, - arrive-t-il à sa maison, qu'il lui faut

s'en aller.

Je te dirai comme le maçon - la maladie le goûte ; - car il

est exposé aux rafales, - construisant péniblement, attaché aux chapiteaux en

forme de lotus des maisons, - pour atteindre ses fins ? - Ses deux bras

s'usent au travail, - ses vêtements sont en désordre ; - il se ronge

lui-même, - ses doigts lui sont des pains ; - il ne se lave qu'une fois

par jour. - Il se fait humble pour plaire : - c'est un pion qui passe dé

case en case - de dix coudées sur six ; - c'est un pion qui passe de

mois en mois sur les poutres d'un échafaudage, accroché aux chapiteaux en

forme de lotus des maisons, - y faisant tous les travaux nécessaires. - Quand

il a son pain, il rentre à la maison, et bat ses enfants…

Le tisserand, dans l'intérieur des maisons, - est plus malheureux

qu'une femme. - Ses genoux sont à la hauteur de son estomac ; il ne

goûte pas l'air libre. - Si un seul jour il manque à fabriquer la quantité

d'étoffe réglementaire, - il est lié comme le lotus des marais. C'est

seulement en gagnant par des dons de pains les gardiens des portes, - qu'il

parvient à voir la lumière du jour. - Le fabricant d'armes peine extrêmement

- en parlant pour les pays étrangers - c'est une grande somme qu'il donne

pour ses ânes, - c'est une grande somme qu'il donne pour les parquer, -

lorsqu'il se met en chemin. - A peine arrive-t-il à son verger, - arrive-t-il

à sa maison, le soir, - il lui faut s’en aller. - Le courrier, en partant

pour les pays étrangers, - lègue ses biens à ses enfants, - par crainte des bêtes

sauvages et des Asiatiques. - Que lui arrive-t-il quand il est en

Egypte ? - A peine arrive-t-il à son verger. - arrive-t-il à sa maison -

il lui faut s'en aller. - S'il part, sa misère lui pèse ; - s'il ne s'en

va pas, il se réjouit. - Le teinturier, ses doigts puent - l'odeur des

poissons pourris ; - ses deux yeux sont battus de fatigue ; - sa

main n'arrête pas. - Il passe son temps à couper des haillons ; - c'est

son horreur que les vêtements. - Le cordonnier est très malheureux ; il

mendie éternellement ; - sa santé est celle d'un poisson crevé ; -

il ronge le cuir pour se nourrir[110].

Les portraits ne sont pas flattés : s'il fallait les

prendre au sérieux, on n'aurait rencontré que misère dans l'Égypte de la

douzième dynastie. Aussi bien l'auteur à qui je les emprunte est-il un vieux

scribe gourmé et tout infatué des avantages de sa profession, qui veut

dégoûter son fils des métiers et l'encourage à suivre la carrière des

lettres. J'ai

vu la violence, j'ai vu la violence ; - c'est pourquoi mets ton coeur

après les lettres ! - J'ai contemplé les travaux manuels, - et en vérité

il n'y a rien au delà des lettres. - Comme on fait dans l'eau, plonge-toi au

sein du livre Qimi[111], - tu y trouveras ce précepte en propres

termes : Si le scribe va étudier au palais, - son inactivité

corporelle ne sera point sur lui. - Lui, c'est un autre qui le

rassasie ; - il ne remue pas, il se repose. – J'ai

vu les métiers figurés, y est-il dit en propres termes, - aussi te fais-je

aimer la littérature, ta mère ; je fais entrer ses beautés en ta face. -

Elle est plus importante que tous les métiers, - elle n'est pas un vain mot

sur cette terre ; - celui qui s'est mis à en tirer profit dés son

enfance, il est honoré ; - on l'envoie remplir des missions. - Celui qui

n’y va point reste dans la misère[112]. - Celui qui connaît

les lettres - est meilleur que toi par cela seul. - Il n'en est pas de même

des métiers que j'ai mis à ta face -

le compagnon y méprise son compagnon. - On n'a jamais dit au scribe - Travaille pour un tel ; - ne transgresse

pas tes ordres. - Certes, en te conduisant au - palais, certes, j'agis par

amour pour toi ; - car, si tu as profité un seul jour dans l'école, -

c'est pour l'éternité, les travaux qu'on y fait sont durables comme les

montagnes. - Ce sont ceux-là, vite, vite, que je te fais connaître, que je te

fais aimer, - car ils éloignent l'ennemi[113]. L'étude

des lettres sacrées et le rang de scribe menaient à tout ; le scribe

pouvait devenir selon ses aptitudes et son adresse, prêtre, général, receveur

des contributions, gouverneur des nomes, ingénieur, architecte. Aussi la

science des lettres, considérée comme moyen de parvenir, était-elle fort en

honneur à cette époque, et nous est-elle vantée dans un certain nombre de morceaux

réputés classiques dans les siècles postérieurs. J'ai déjà eu plusieurs fois

occasion de citer presque toutes les oeuvres qui nous restent de la douzième

dynastie, le Conte de Sinouhit[114], les Instructions

du roi Amenemhaît 1er à son fils Sanouasrît, les Recommandations

du scribe Khatoui, fils de Douaouf, à son fils Pépi, et le bel Hymne au Nil

du Musée britannique[115]. On jugera, par

les extraits que j'en ai donnés, du mérite qu'elles pouvaient avoir aux yeux

des Égyptiens.

Nous sommes encore mieux placés pour apprécier la

perfection que les arts plastiques avaient atteinte. Sans doute nous ne

pouvons nous figurer exactement ce qu'était un temple ou un palais ; le

temps a balayé presque jusqu'aux débris des édifices immenses qui ornaient

alors les villes royales de l'Égypte. Les portiques des tombes de Béni-Hassan

nous autorisent cependant à affirmer que l'architecture avait dès lors

produit des chefs-d'oeuvre. L'un d'eux est décoré de colonnes analogues aux

colonnes doriques, et antérieures de deux mille ans pour le moins aux plus

anciennes colonnes de cet ordre, qui aient été élevées en Grèce. La

sculpture, bien qu'inférieure en certains points au grand art de l'Ancien

Empire, nous a laissé tant de morceaux admirables, qu'on se demande où

l'Égypte a pu enrôler assez d'artistes pour les exécuter. Les statues

d'Amenemhaît 1er et de Sanouasrît 1er, que Mariette a

découvertes à Tunis, sont presque aussi belles que la statue de Khephren.

Elles inspiraient tant d'admiration aux Égyptiens eux-mêmes, que les Pharaons

d'époque postérieure, Ramsès II et Mineptah, les ont usurpées[116]. Le colosse en

granit rose dressé par Sanouasrît III devant une des portes des temples

d'Osiris à Abydos, montre que les sculptures de la haute Égypte ne le

cédaient en rien à celles du Delta[117]. Une école

locale, dont le siège paraît avoir été Tanis, nous a légué des oeuvres d'un

style particulier où Mariette voulut d'abord reconnaître les souverains

Hyksôs, mais qui représentent en réalité Amenemhaît III. En général, le style

de ces monuments est remarquable par une vigueur exagérée; les jambes sont

traitées avec une liberté de ciseau surprenante. Tous les accessoires, dessin

des ornements, gravure des hiéroglyphes, sont poussés à une finesse qu'ils ne

retrouveront jamais plus. Les bas-reliefs, toujours dénués de perspective,

sont, comme pendant la période memphite, d'une délicatesse extrême; on les

habillait de couleurs vives, qui conservent encore aujourd'hui tout leur

éclat premier. L'art de la douzième dynastie, examiné dans son ensemble,

était de bien peu inférieur à celui des dynasties précédentes. Les défauts

qui plus tard arrêtèrent le progrès de la sculpture égyptienne, la convention

dans le rendu des détails, la lourdeur des jointures, la raideur hiératique,

se laissaient à peine sentir. Toutes les fois qu'au milieu de la décadence

artistique une renaissance partielle s’annonçait, les sculpteurs de la

dix-huitième et de la vingt-sixième dynastie allaient chercher leur modèle

parmi les oeuvres de la douzième ou de la quatrième, et ils s'essayaient à en

imiter le style.

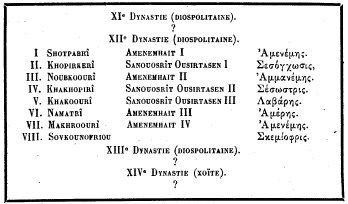

De la treizième à la quinzième dynastie.

L'Égypte était donc en pleine prospérité à la mort

d'Amenemhaît III. La dynastie avait conquis la Nubie et recouvré la péninsule

du Sinaï, assaini le sol, régularisé l'inondation, orné les villes

principales de temples et de monuments, assuré la bonne administration et par

sui le doublé la richesse du pays ; en un mot, elle avait terminé

l'oeuvre de réparation que la onzième dynastie n'avait pu qu'ébaucher. C'est

à ce moment qu'elle s'éteignit, après deux règnes insignifiants, ceux

d'Amenemhaît IV et de sa soeur Sovkounofriou. Treize ans et quelques mois

s’étaient à peine écoulés depuis la mort d'Amenemhaît III, quand le Thébain

Sovkhotpou 1er Khoutoouïrî monta sur le trône et inaugura une dynastie

nouvelle.

Elle dura, dit-on, quatre cent cinquante-trois ans et

compta soixante rois, dont l'ordre de succession est encore incertain[118]. Pendant ce

long intervalle de temps, la série dynastique, plusieurs fois interrompue par

le manque de lignée mâle, se renoua sans secousse, grâce aux droits

héréditaires que possédaient les princesses, et qu'elles transmettaient à

leurs enfants. Sovkhotpou II Skhemouaztoouïrî, fils d'un simple prêtre, Montouhotpou,

et d'une princesse royale, hérita de sa mère la couronne d'Égypte[119] ;

Nofirhotpou II Khâsoshshourî, dont le père n'appartenait pas à la famille

régnante, devint roi du chef de sa mère Kama[120]. Quoi qu'il en

soit de ces interruptions dans la succession directe, l'examen des monuments

nous enseigne que la treizième dynastie assura à l'Egypte entière quelques

siècles de prospérité. Les Sovkhotpou et les Nofirhotpou qui se pressent sur

ses listes, et dont les noms rappellent involontairement à l'esprit les

dix-huit rois éthiopiens qui, au dire d'Hérodote, étaient bien antérieurs à

Sabacon[121],

surent conserver les conquêtes de leurs prédécesseurs et parfois même les

étendre. Le vingt-quatrième ou vingt-cinquième d'entre eux, Sovkhotpou

Khânofirri[122],

pouvait encore ériger des colosses dans l'île d'Argo au fond de l'Éthiopie, à

peu prés cinquante lieues au sud de Semnéh[123]. A l'intérieur,

ils continuèrent les travaux d'hydrographie entrepris par les Sanouasrît et

les Amenemhaît. L'un d'eux, Sovkhotpou Skemkhoutoouïri[124], faisait

relever et inscrire à l'observatoire de Semnéh les hauteurs de la crue du Nil

pour les quatre premières années de son règne[125]. Ils mirent

tous leurs soins à l'embellissement des grandes villes de l'Egypte, et ils

exécutèrent des travaux à Thèbes dans le grand temple d'Amon[126], à Bubaste,

dans le Delta, où fut trouvée, dit-on, la belle statue de Sovkhotpou

Khânofirri, aujourd'hui conservée au Louvre[127], à Tanis, où

ils semblent avoir eu l'une de leurs résidences favorites[128]. Le sanctuaire

d'Abydos fut de leur part l'objet d'une vénération particulière. Le roi

Nofirhotpou Khâsoshshourî lui concéda des dons considérables[129], le roi

Rânouzir Rànmàtan le restaura et le décora à neuf par l'entremise d'un de ses

officiers[130],

Sovkoumsaouf Skhemouazkourî y consacra sa statue[131], et les

particuliers, suivant l'exemple du maître, prodiguèrent les faveurs de tout

genre au temple d'Osiris. Le style des oeuvres de cette époque est déjà

inférieur à celui des oeuvres de la douzième dynastie les proportions de la figure humaine

commencent à s'altérer, le modelé des membres à perdre de sa vigueur et de

son fini. Malgré ces défauts, souvent peu apparents, la plupart des statues

royales jusqu'à présent connues sont d'une beauté que l'art des époques

postérieures a rarement égalée. Il suffit d'examiner avec soin l'un de ces

morceaux et de se rappeler qu'on en rencontre de semblables tout le long de

la vallée du Nil, depuis la troisième cataracte jusqu'à l'embouchure du

fleuve, pour rester convaincu que l'Égypte était alors une grande puissance,

réunie sous un seul sceptre et non pas, comme le voudraient certains auteurs, un État divisé en deux royaumes

indépendants l'un de l'autre[132], ou possédé

militairement par les rois pasteurs établis dans le Delta[133]. Les dernières

années de la treizième dynastie furent-elles aussi heureuses que les

premières ? On ne saurait le dire dans l'état actuel de la science. Tout

ce que l'on peut affirmer, c'est que les monuments en sont rares, et qu'ils

ne présentent pas le même mérite que ceux des souverains du début. Les listes

de Manéthon enregistrent un fait certain vers cette époque, le centre de la

puissance égyptienne se déplaça. La prépondérance que Thèbes avait maintenue

pendant sept cents ans et plus sur le reste des cités lui échappa et dévolut

aux populations du Delta. Les Pharaons de la douzième et surtout ceux de la

treizième dynastie avaient préparé ce résultat en favorisant le nord, Mendès,

Saïs, Bubaste, Tanis surtout, au détriment du midi. Quand ils disparurent, Thèbes

perdit son rang de capitale, et ce fut une ville de la Basse Égypte, ce fut Xoïs,

qui lui succéda. Le Delta avait profité des travaux exécutés naguères par les

Thébains autant, sinon plus, que la vallée proprement dite : ses marais

s'étaient colmatés, ses campagnes assainies, ses canaux régularisés et le

commerce avec l'Asie y apportait mie richesse sans cesse croissante. Xoïs,

située au centre même de la plaine, entre les branches phatmétique et

sébennytique du Nil[134], n'avait

jusqu'alors joué qu'un rôle des plus effacés : elle sembla avoir gagné

plus que les autres à la prospérité générale. La quatorzième dynastie, sortie

de ses murs, compta, dit-on, soixante-quinze rois, qui dominèrent quatre cent

quatre-vingt-quatre ans. Leurs noms mutilés se pressaient en colonnes sur les

pages du Papyrus royal de Turin, et les chiffres qui désignent la longueur de

leur règne sont souvent assez bas, deux ans, un an, trois ans : on voit

qu'ils se sont succédé sur le trône très rapidement, mais leur histoire est inconnue.

Tout au plus pourrait-on supposer que les derniers d'entre eux furent

assaillis par des révolutions et par des guerres civiles qui amenèrent leur

chute[135].

|