CIVILISATION, MŒURS, RELIGION ET ART DE L’ÉGYPTE

CHAPITRE IV — ARTS ET MONUMENTS.

Texte numérisé par Marc Szwajcer

|

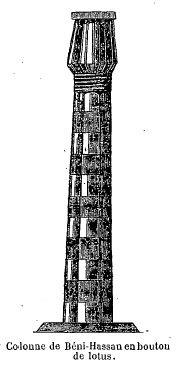

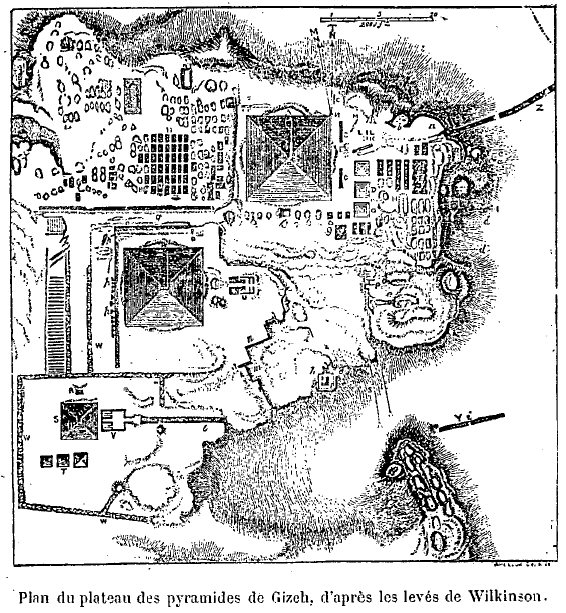

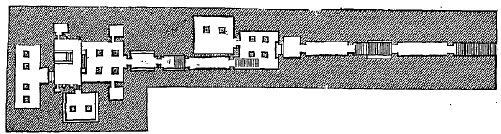

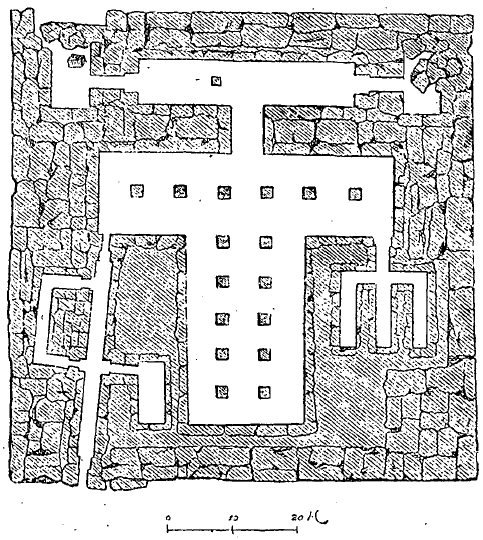

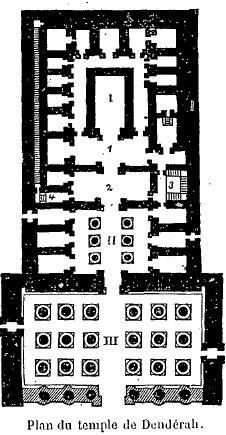

§ 1. — CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L’ART ÉGYPTIEN[1]. — ARCHITECTURE. Les Égyptiens ont été, avant les Grecs, celui de tous les peuples de l’antiquité qui a porté les arts plastiques au plus haut degré dé perfection et de grandeur. Les Hellènes seuls sont parvenus à les surpasser. Le génie du peuple égyptien se peint tout entier dans le caractère général de son architecture. Les fils de Miçraïm, comme nous venons de le faire voir, croyaient fermement à l’immortalité de l’âme et désiraient l’immortalité de la matière, dans la pensée que l’âme rentrerait un jour dans son corps. Ils regardaient la vie d’ici-bas comme le prélude d’une existence meilleure. Aussi n’avaient-ils guère soin de l’habitation des vivants, tandis qu’ils déployaient une extrême magnificence dans la demeure des morts. Un peuple ainsi préoccupé de la vie future, un peuple qui a conservé des cadavres plus de quatre mille ans, devait développer dans son architecture là dimension qui assure la solidité de l’édifice et lui présage la durée sans fin. L’immense largeur des bases devait être le trait caractéristique de ses monuments : murs, piliers, colonnes, tout en effet dans la construction égyptienne est épais et court. Et, comme pour ajouter à l’évidence de cette inébranlable solidité, la largeur dés bases est augmentée encore par une inclinaison en talus, qui donne à toute l’architecture une tendance pyramidale. Les pyramides elles-mêmes, celles de Memphis, dont la plus grande est le bâtiment le plus élevé de la terre, sont assises sur une base énorme : elles sont beaucoup moins hautes que larges. Ainsi tous les monuments égyptiens, même ceux dont l’élévation est célèbre, sont cependant plus étonnants encore par l’étendue de leur dimension en largeur, dimension qui les rend et les fait paraître impérissables et éternels. Il faut aussi, pour l’architecture égyptienne comme pour toute architecture, dans la formation de ses caractères essentiels, de sa physionomie prédominante, faire la part de la nature des matériaux qu’elle mettait en œuvre le plus habituellement, que la nature avait placés à sa portée dans la constitution du sol. Toute construction élevée par la main de l’homme a pour supports verticaux des murs, des piliers ou des colonnes ; mais il y a différentes manières de fermer la partie supérieure de l’édifice, c’est-à-dire de couvrir l’espace qui sépare les colonnes ou les murs. Le mode le plus simple, celui qui s’est offert le premier à l’esprit des hommes, consiste à poser sur les supports verticaux des pierres horizontales assez grandes pour réunir deux points d’appui. Quand les supports se touchent et forment des murs, un seul rang de pierre suffit à couvrir l’édifice. Telle est la construction des monuments mégalithiques, dont nous avons parlé en traitant des plus lointaines origines de l’humanité (tome Ier). Quand les supports sont des piliers ou des colonnes, il faut superposer l’un à l’autre deux rangs de pierre. Les pierres du premier rang portent immédiatement sur les points d’appui et par conséquent laissent entre elles des vides (à moins d’être colossales et de toucher à la fois, par une dimension tout à fait exceptionnelle, à quatre piliers) ; les pierres du second rang portent sur les premières et sont juxtaposées de façon à couvrir ces vides, qui sont l’intervalle existant entre deux rangées de colonnes, ou bien entre une rangée de colonnes et un mur. Le bâtiment étant alors couvert en terrasse, le second rang de pierres fait saillie sur le premier, afin d’écarter la chute des eaux pluviales et d’en préserver le pied des colonnes ou le pied du mur. Mais ce système de construction en plates-bandes exigeait des pierres d’une grande portée et d’une épaisseur correspondante ; et tous les pays n’en produisent pas de pareilles. C’est ainsi que l’on fut amené à chercher d’autres combinaisons, pour suppléer à l’insuffisance des matériaux. Ici, comme toujours, la nécessité devint un aiguillon pour le progrès, et les peuples qui étaient obligé des renoncer au système des architraves de pierre et des couvertures en grandes dalles, introduisirent dans l’architecture de nouvelles ressources, d’une incomparable fécondité, en la dotant du moyen de couvrir de grands vides avec de petits matériaux, et d’espacer les supports, non plus selon la grandeur des pierres, mais selon les convenances de l’architecte et la destination du monument. Ce pas immense fut franchi lorsqu’on eut trouvé l’art de construire une voûte. La plate-bande put être alors remplacée par un arc. Au lieu de réunir deux points d’appui avec une pierre d’un seul morceau, on franchit l’intervalle qui les séparait en appareillant des pierres plus petites suivant une courbe. La nature avait mis à la disposition des Égyptiens, dans les montagnes qui bordent les deux côtés de la vallée du Nil, d’admirables pierres à bâtir. Ils n’ont donc jamais éprouvé le besoin de renoncer au système de la construction en plates bandes. Toute leur architecture se compose d’éléments verticaux et horizontaux. Les éléments verticaux, disent MM. Perrot et Chipiez, à qui je ne peux mieux faire que d’emprunter ici leurs excellentes définitions — et je le ferai largement dans ce chapitre — les éléments verticaux sont les supports de dimensions variables. Ils portent les architraves ; celles-ci les relient les uns aux autres. Ceux de petite et de moyenne dimension sont monolithes. Ceux de grandes dimensions sont composés d’assises superposées qui, dans ce cas, prennent le nom de tambours. Sur la surface extérieure des édifices, les supports se développent suivant des dispositions très diverses qui se rapportent toutes au type du portique. A l’intérieur des édifices, dans les salles, les supports résultent en principe d’une nécessité matérielle. Lorsque les pierres de la couverture ne sont pas d’une dimension suffisante pour franchir l’espace compris entre deux murs, on les fait reposer sur des supports ; c’est ce qui arrive pour tout édifice de dimensions un peu considérables. Cette combinaison tout élémentaire suffit aux besoins de la circulation. Plus les rangées de dalles qui composent la couverture sont nombreuses, plus nombreux aussi sont les supports. Ils se multiplient parfois dans une telle mesure, qu’ils affectent cette disposition qui est particulière à certaines plantations faites dans nos jardins suivant un plan régulier, à ce que l’on appelle les quinconces. On ne peut cependant pas dire que la longueur des architraves et des dalles commande rigoureusement le nombre des supports. Des monolithes d’une très grande longueur sont parfois soutenus par plusieurs supports qui soulagent ainsi la très longue portée de ces poutres de pierre, et qui empêchent qu’elles ne cèdent à la flexion, qu’elles ne se rompent sous leur propre poids. Les murs sont assez épais, les supports assez puissants, les architraves assez fortes pour que la couverture, de quelque nature qu’on la suppose, ne soit pour tous ces soutiens qu’une charge légère. Ces dispositions si simples constituent un système de construction complet, qui appartient en propre à l’Égypte, et dont l’emploi a eu des résultats sur lesquels nous ne saurions trop insister. Les architraves et la couverture, étant horizontales, n’exercent sur les murs que des pressions verticales. Il n’y a donc point de force qui tende à pousser les murs vers l’extérieur, ni à déranger l’immobilité des supports. Par conséquent, dès que les proportions des éléments horizontaux et verticaux, leurs sections, comme disent les ingénieurs, ont été convenablement déterminées, l’édifice ne contient en lui-même aucune cause de désordre ; il est dans des conditions d’équilibre parfait. Cet équilibre ne peut être détruit que par des causes physiques tout extérieures, parles intempéries des saisons, par les tremblements de terre, par la main des hommes. L’esprit n’est donc pas trompé par l’impression que produisent sur lui, dès le premier coup d’œil, les lignes extérieures, la silhouette des monuments égyptiens. Cette impression, d’abord tout irréfléchie et spontanée, l’examen et l’étude la confirment en l’expliquant. L’édifice est bâti, comme le disaient les Pharaons eux-mêmes, en pierres éternelles. La stabilité, dans son expression la plus haute et la plus simple, tel est, entre tous, le caractère qui distingue l’architecture égyptienne et qui en fait l’originalité. Le support et l’architrave composent pour ainsi dire à eux seuls tout l’édifice égyptien ; le reste n’est que secondaire. Il en résulte que l’édifice ne comprend aucun de ces appuis qui, dans les édifices construits par d’autres peuples, sont destinés à annuler les effets produits par la combinaison d’éléments moins stables par eux-mêmes. Ces moyens auxiliaires, tels que contreforts et arcs-boutants, s’imposent, au contraire, là où la pression des matériaux ne s’exerce pas tout entière, comme ici, dans le sens vertical, de haut en bas. C’est dans les édifices en pierre que le principe de cet art s’accuse le plus franchement ; mais il se laisse pourtant aussi sentir dans ceux dont le corps est formé de matériaux créés par l’industrie humaine. Ces bâtiments en briques ou en petit appareil font comme la transition entre la construction en grand appareil et la construction compacte, moulée d’un seul bloc en pisé ou terre pilonnée dans des formes de bois. Une couverture lapidaire y serait déplacée ; ils se terminent en général par une terrasse dont le bois fournit les éléments. Dans certains cas, les parties secondaires d’édifices ainsi composés, et même quelques édifices entiers, sont couverts par des voûtes également faites de briques et maintenues par des murs d’une épaisseur convenablement fixée. En effet, quoique l’emploi des monolithes pour couvrir les vides soit général en Égypte, il ne faudrait pas croire que les architectes de cette contrée aient ignoré l’art d’obtenir des couvertures au moyen de matériaux de petite dimension, c’est-à-dire de former des voûtes. Nous avons de nombreux exemples de voûtes égyptiennes, même de voûtes à claveaux, dont quelques-unes remontent à une très haute antiquité, et pourtant, dans la pratique des constructeurs égyptiens, l’emploi de la voûte a toujours gardé un caractère exceptionnel ; malgré les facilités qu’il offrait, il n’a joué, dams-4e développement de l’art, qu’un rôle très secondaire. On n’y a point eu recours pour les édifices auxquels on attachait le plus d’importance ; on s’en est servi surtout dans des parties moins en vue, dans les dépendances intérieures ou souterraines des grands ensembles monumentaux. Ce mode de construction, maintenu dans d’étroites limites, n’a jamais constitué en Égypte un système d’architecture ; il n’a donné naissance à aucune de ces formes accessoires qui en résultent et qui s’y rattachent là où, comme dans notre moyen âge, il est d’un usage constant et frappe tous les regards. L’influence des matériaux sur les formes et le style que les Égyptiens adoptèrent pour leurs monuments a été si considérable qu’à côté de leur architecture de pierre, dont les caractères viennent d’être définis, nous voyons que, dès les temps les plus reculés de l’Ancien Empire, ils avaient une architecture légère de bois dont l’esprit et les principes étaient tout différents, parce qu’elle employait d’autres matériaux. C’était celle des constructions privées, des habitations, et ce qu’elle cherchait avant tout était la sveltesse et l’élancement des formes. Elle procédait par des assemblages savamment compliqués de charpente, dont l’imitation a fourni le système habituel d’ornementation des chambres funéraires et des sarcophages du temps des vieilles dynasties memphites (voyez tome II) ; ou bien elle supportait des architraves de bois sur des colonnettes minces, hautes et d’une extrême légèreté, que couronnaient des chapiteaux sculptés dans le bois ou estampés en métal, conçus de manière à donner à la colonne l’apparence d’une tige végétale surmontée de sa fleur ou de son bouton. Ce sont les formes de ces colonnettes de l’architecture légère de bois, qui, imitées dans l’architecture en pierre et y perdant en grande partie leur sveltesse primitive, ont produit la colonne telle qu’elle commence à se montrer vers la XIIe dynastie et qu’elle devient surtout d’un emploi général avec l’avènement du Nouvel Empire. Le plus élémentaire des supports, le pilier quadrangulaire, avec ou sans base, a été naturellement le premier usité eh Égypte. Nous n’en trouvons pas d’autre dans les monuments de l’Ancien Empire. L’architecture égyptienne, même aux époques de son plus grand luxe, en a toujours conservé la donnée et Tamise fréquemment en usage, en couvrant seulement le pilier de figures et d’hiéroglyphes. C’est ainsi qu’elle a produit ce qu’on appelle le pilier osiriaque, que les monarques de la XIXe dynastie ont si fréquemment employé dans les cours des temples construits par eux à Thèbes. Ce qui caractérise ce pilier, c’est qu’au devant se dresse, adossée à sa masse, une figure colossale debout, qui représente le roi constructeur du monument avec les attributs et la coiffure du dieu Osiri. Cependant, avec le cours du temps et un certain progrès du goût, le désir d’avoir le plus de lumière possible dans l’espace situé en arrière des piliers dans une salle éclairée seulement par l’entrée, et aussi la recherche d’un allégement des formes trop massives, avaient conduit à abattre les angles du support carré. Il fut ainsi transformé en un prisme octogonal, qui se relie au sol par un large socle très bas, en forme de disque. En abattant encore les huit angles, on obtint la colonne à seize pans, dite protodorique, qui est par excellence celle des architectes de la XIIe dynastie, et où, pour faire mieux ressortir l’élégance de la division longitudinale du fût par des jeux d’ombre et de lumière, on prit bientôt l’habitude de creuser légèrement en cannelure chacune des faces. Quel que soit, du reste,, le nombre de ces faces, huit ou seize, elles s’interrompent au-dessous de la ligne de jonction avec l’architrave, de telle sorte qu’au sommet le pilier reste quadrangulaire. On conservait ainsi le souvenir du type original, et l’on obtenait, entre le fût et l’architrave, un élément de liaison qui, par la place qu’il occupe, correspond à ce que les Grecs appelèrent l’abaque. Cette partie supérieure satisfait à la double condition d’offrir une profondeur toujours égale à celle de l’architrave, et de conserver une forme invariable. C’est la persistance de ce plateau carré qui avertit l’œil du changement graduel qu’a subi le support primitif. Faiblement inclinées dans le sens de la hauteur, les faces produisent un ensemble conique : en s’arrêtant au-dessous de l’abaque et de ses angles droits, elles appellent l’attention sur le fût presque circulaire qui naît ainsi du pilier et qui porte en lui-même la preuve irrécusable de la filiation[2]. Dès la XIIe dynastie, à côté de cette colonne prismatique, si simple et si ferme d’aspect, les architectes cherchèrent à essayer dans les supports des formes plus ornées. C’est alors qu’ils commencèrent à introduire dans l’architecture de pierre des données qui jusqu’alors étaient restées propres à l’architecture de bois et avaient été conçues pour elle. La colonnette légère, dit A. Mariette, devient alors pierre, de bois qu’elle était. C’est cette colonnette qui, reniant son origine et cessant d’être elle-même pour devenir comme masse, comme solidité, comme lourdeur, la rivale du pilier, donnera naissance à la grosse colonne fasciculée, au chapiteau en bouton de lotus fermé ou en fleur ouverte, qui commence à se faire voir dans tout son épanouissement à Karnak, à Louqsor et dans les temples des premières années du Nouvel-Empire.

Chez les Grecs, de siècle en siècle la colonne a allongé ses proportions, est devenue plus svelte ; c’est par un chiffre de plus en plus élevé que s’est exprimé le rapport qui représente la hauteur du fût comparée à son diamètre. Chez les Égyptiens la marche a été inverse. A mesure qu’on avance dans le cours du temps, à mesure qu’on s’éloigne de l’époque où la colonne à chapiteau végétal sortit de l’imitation en pierre des sveltes colonnettes de l’architecture de bois, l’origine de la colonne s’oublie ; elle se raccourcit, devient plus lourde, plus trapue, se rapproche davantage de l’esprit du pilier massif. Le progrès dans cette voie sera facilement apprécié en voyant les deux colonnes à chapiteau campaniforme que nous mettons en parallèle, l’une du règne de Râ-mes-sou II, l’autre du règne de Râ-mes-sou III. Mais où la marche de l’architecture égyptienne est la même que la marche de l’architecture classique, c’est quand le goût de la décadence ne se contente plus des types de colonnes et de chapiteaux qui ont régné à la grande époque. Pour obtenir dés effets nouveaux et variés, on a recours alors à des combinaisons où s’ajoutent les uns aux autres, non sans surcharge, des motifs dont chacun avait eu jusqu’alors son existence séparée et son rôle distinct. Dans la série des types égyptiens, comme le remarquent justement MM. Perrot et Chipiez, les chapiteaux du temps de Nakht-neb-f (XXXe dynastie), à Philæ, occupent ainsi une place analogue à celle que l’on assigne, dans la série des ordres gréco-romains, au chapiteau composite des derniers siècles de l’antiquité. Si les formes des supports, piliers et colonnes, offrent des types assez divers, en revanche, rien n’est moins varié que la modérature égyptienne. Ce n’est point, comme en Assyrie, par la nature des matériaux que s’explique cette uniformité ; à la différence de la brique, le granit, le grès et le calcaire se seraient prêtés à fournir les saillies elles creux, d’où résultent ces beaux jeux d’ombre et de lumière que présentent les moulures grecques. La vraie raison de cette indigence il faut la chercher dans l’habitude prise de couvrir d’une décoration sculptée et peinte presque toutes les surfaces de l’édifice. Les moulures auraient risqué de couper, d’une manière désagréable, ces tableaux qui se succèdent, par registres superposés, depuis le haut jusqu’en bas du mur. En présence de cette riche ornementation multicolore, l’œil était satisfait ; le décor lui semblait achevé et complet[3]. La seule moulure employée, celle qui surmonte tous les édifices, est celle que l’on appelle la gorge égyptienne. Dès l’Ancien Empire l’architecte avait trouvé cette belle corniche, dont la franche saillie termine si bien ces constructions massives. Cette corniche se compose de trois éléments, toujours associés dans le même ordre. C’est d’abord un tore, autour duquel semblent s’enrouler des rubans qu’a tracés le pinceau. Ce tore sert à encadrer, sur leurs quatre côtés, les grandes surfaces murales ; il donne aux arêtes des murs plus de fermeté et d’accent. Dans le sens vertical, il indique à la fois la fin du mur et le commencement de la corniche. Au-dessus de lui commence à se dessiner, en s’évasant à son sommet, une courbe sillonnée de canaux ; c’est la gorge proprement dite. Cette courbe est surmontée d’une étroite bande plate, au-dessus de laquelle l’œil n’aperçoit plus que le bleu du ciel. Il y a là des contrastes habilement ménagés. Tandis que la concavité de la gorge se remplit d’ombre, la lumière frappe le bandeau terminal, et fait ainsi ressortir les longues lignes du couronnement. Nous étudierons brièvement un peu plus loin les dispositions ordinairement données aux tombeaux et aux temples, les deux principales classes de monuments de l’architecture égyptienne, les seules du moins dont il soit parvenu jusqu’à nous assez de spécimens pour nous les faire connaître d’une manière complète. Mais ce dont il faut dès à présent parler, dans cette esquisse sommaire et générale de l’art de bâtir dans l’antique civilisation de la vallée du Nil, c’est de la conception toute particulière qu’il avait adoptée pour la façade extérieure de ses édifices. La donnée en est toujours la même. La porte s’y ouvre au centre entre deux puissantes tours, beaucoup plus hautes qu’elle, tours aux murs en talus et infiniment plus développées en largeur qu’en hauteur, offrant en façade une vaste surface à la décoration sculpturale. C’est cette disposition à laquelle les Grecs ont donné le nom de pylône, que les modernes ont adoptée à leur exemple. Quand une porte s’ouvre dans un mur d’enceinte, isolément de tout édifice, elle a toujours un caractère monumental et dépasse notablement en élévation la crête de la muraille. Quelquefois même elle prend encore plus d’importance et est enveloppée d’un massif pareil aux tours latérales des pylônes, mais unique ; c’est ce que les Grecs ont appelé un propylon. Pylônes et propylons étaient, au moins dans les occasions de fêtes, garnis par devant de grands mâts dressés et munis de banderoles. Les obélisques placés debout en avant, aux côtés de la porte principale du pylône extérieur des temples, étaient comme deux de ces mâts, rendus permanents et exécutés en pierre. L’obélisque, cette longue poutre quadrangulaire et monolithe, taillée dans le granit, dressée debout et surmontée d’un pyramidion que revêtait primitivement une enveloppe de métal doré, constitue un type monumental exclusivement propre à l’architecture égyptienne. La forme en a été dictée par une intention symbolique et est en rapport direct avec le culte du dieu Soleil, ainsi qu’avec celui de l’Ammon générateur. Sous l’Ancien Empire, il est question d’obélisques dressés isolément et surmontés d’un disque ou d’une sphère de métal, comme monuments religieux existant d’une manière indépendante et complete en eux-mêmes. Quelquefois l’obélisque ainsi isolé était placé sur un massif en forme de pyramide tronquée, couronnée d’une vaste plate-forme. Sous le Nouvel Empire, et déjà du temps de la XIIe dynastie, il n’est plus question de rien de semblable. Les obélisques deviennent exclusivement des accessoires des grands édifices du culte. Ils ne vont plus que par couples, en avant du premier pylône des temples, un de chaque côté de l’entrée. Les grands obélisques subsistants ont de 20 à 33 mètres de hauteur ; mais les inscriptions parlent de certains de ces monuments qui auraient atteint 40 et 50 mètres. Dans les carrières de granit rosé de Syène on voit encore un obélisque qui est resté inachevé. Les Romains enlevèrent d’Égypte un grand nombre d’obélisques pour les dresser dans leurs cirques et sur leurs places. Les empereurs byzantins firent de même pour la décoration de Constantinople et de Thessalonique. Enfin, de nos jours, Paris et Londres ont voulu avoir chacune son obélisque, apporté à grands frais des rives du Nil. Celui de Paris, qui occupe le centre de la place de la Concorde, est un de ceux que Râ-mes-sou II avait élevés devant la façade du grand temple de Louqsor ; sa hauteur est de 23 mètres 57. Quelque haut que l’on remonte en Égypte, observent MM. Perrot et Chipiez, on n’y trouve pas l’appareil que les Grecs ont appelé cyclopéen ; on n’y trouve pas de murs qui soient bâtis, comme ceux de Tirynthe, en quartiers de rocs, en blocs énormes et bruts, aux interstices remplis, tant bien que mal, par de petites pierres. On n’y trouve même pas l’appareil polygonal ; nous entendons par là des murs formés de blocs travaillés au ciseau, mais dont la section verticale, sur les faces visibles, présente partout des joints irréguliers, de telle façon qu’il n’y ait pas, l’une auprès de l’autre, deux pierres de même hauteur et de même forme. En Grèce et en Italie, les acropoles les plus anciennes présentent toutes les variétés de ce système ; mais, en Égypte, les pierres sont toujours disposées par lits horizontaux ; seulement il arrive souvent que les joints montants ne sont pas tous perpendiculaires à la direction générale de l’assise ; beaucoup sont obliques et plus ou moins inclinés. On rencontre aussi, de place en place, des pierres qui dépassent la rangée dont elles dépendent et qui s’engagent, en faisant une sorte de crochet, dans celle du dessus ou dans celle du dessous ; mais ces accidents, tout en frappant l’œil, n’empêchent pas la direction générale des assises de rester sensiblement parallèle au sol. C’est par exception seulement que l’on a l’occasion d’admirer, dans les monuments égyptiens, soit le soin et la perfection du travail, soit la grandeur des matériaux. A ce point de vue, les œuvres de l’Ancien Empire sont généralement supérieures à celles des époques plus récentes. Rien n’égale, comme habileté professionnelle, le jointoiement des dalles de granit ou de calcaire qui revêtent plusieurs des chambres et des couloirs des pyramides de Gizeh. C’est ainsi qu’à plus d’un égard l’Égypte des premières dynasties a donné des exemples qui n’ont été suivis que de très loin par les générations suivantes. Ce qui, plus tard, a donné aux Égyptiens l’habitude de se satisfaire à meilleur marché, c’est, d’une part, la quantité prodigieuse d’édifices que les grands rois thébains ont fait élever à la fois, depuis le fond de la Nubie jusqu’aux plages de la Méditerranée ; c’est, d’autre part, l’usage d’étendre sur toutes les surfaces, en dehors comme en dedans des édifices, le voile d’une riche décoration polychrome. On était toujours pressé ; c’était à peine si les bras suffisaient aux tâches que l’on avait entreprises ; pourquoi aurait-on allongé le travail en s’appliquant, avec une patiente minutie, à dresser des joints qui devaient être cachés ? Le stuc et la peinture ne se chargeraient-ils pas de dissimuler toutes les imperfections ? On ne rencontre donc pas, dans les édifices égyptiens, certaines combinaisons d’appareil qui ont leur élégance et où se sont complu d’autres peuples constructeurs, ceux qui laissent apparent le nu de la pierre. Vous ne trouverez point ici le contraste d’un bossage plus ou moins saillant avec la ciselure d’une bande lisse qui borde le joint ; vous n’y trouverez pas l’alternance de blocs placés les uns en carreaux et les autres en boutisses ; surtout vous y chercheriez en vain cette régularité des assises, cet aplomb rigoureux des joints, cette perfection de la taille et de la pose qui font qu’un pan de mur des fortifications de Messène, même séparé de l’ensemble auquel il appartient, a sa noblesse et sa beauté propres. A Thèbes, l’ouvrier, comptant sur la complicité de l’enduit, se contente d’un à peu près. C’est encore pour le même motif que les Égyptiens ne se sont pas attachés, d’ordinaire, à l’emploi de très grands matériaux. Comme le prouvent leurs obélisques et leurs colosses, ils ont su tirer dé la carrière, amener à pied d’œuvre et mettre en place des blocs énormes ; mais ils ne se sont imposé cet effort que lorsqu’ils y avaient quelque intérêt. Fallait-il s’astreindre à hisser péniblement des pierres d’un très gros volume et d’un maniement difficile, pour qu’ensuite le stuc vînt empêcher l’œil du spectateur d’apprécier la difficulté vaincue ? Dans les édifices thébains les plus soignés, les dimensions des pierres de taille ne dépassent guère celles qui sont usuelles dans notre pratique. On n’a guère été au delà de ces proportions que pour les linteaux et les architraves. Dans le grand pylône de Karnak, les linteaux étaient formés par des poutres de pierre qui dépassent 8 mètres de long. Dans la salle hypostyle, les architraves de la nef centrale avaient au moins 9 m. 20. L’architecte égyptien n’éprouvait donc aucun embarras à l’idée d’avoir à couvrir les vides au moyen de monolithes dont la longueur et le poids auraient un caractère tout exceptionnel ; mais il ne recherchait pas ces occasions, comme on l’a fait chez d’autres peuples ; il n’y mettait aucune affectation, aucune coquetterie. Les voyageurs qui débarquent en Égypte se figurent souvent qu’ils vont voir partout se dresser devant eux d’énormes fûts monolithes ; vous les surprendriez fort en leur disant que les colonnes gigantesques des salles hypostyles ne sont pas d’un seul morceau. Dès qu’ils seront arrivés à Thèbes, ils reconnaîtront leur erreur. A Karnak et à Louqsor, à Médinet-Abou et au Ramesséum, partout enfin, les colonnes sont faites de tambours superposés ; souvent même, quand elles sont de grand diamètre, chacun de ces tambours est composé de plusieurs pièces. C’est sous la domination romaine que l’on a volontiers façonné des colonnes monolithes ; presque toutes celles qui présentent d’assez grandes dimensions appartiennent à cette époque. Même remarque pour ce qui concerne les procédés et la qualité de la construction. On peut citer quelques exemples de belle et savante facture ; il n’en est pas moins vrai que l’appareil a pour caractère à peu près constant un laisser-aller qui va parfois jusqu’à la négligence la plus choquante. Les fondations sont insuffisantes ; il faut descendre jusqu’aux temples ptolémaïques, tels que ceux d’Edfou et de Dendérah, pour en trouver qui s’enfoncent jusqu’à 5 ou 6 mètres de profondeur. Les édifices pharaoniques sont plutôt posés sur la surface que solidement enracinés dans le sol. Mariette expliquait l’écroulement des édifices de Karnak, moins par les ravages des hommes et par la violence des tremblements de terre que parles défauts de la construction, et par l’imprudence que les architectes avaient commise en ne plaçant pas le pied de leurs murs à une assez grande hauteur au-dessus du niveau des crues. Depuis bien des siècles, Karnak est atteint, chaque année, par les infiltrations du Nil, dont les eaux saturées de nitre corrodent le grès. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on peut prévoir le temps où, d’éboulements en éboulements, la magnifique salle hypostyle, par exemple, verra céder sous un dernier effort la base de ses colonnes déjà rongées plus qu’aux trois quarts et s’abattre sur elles-mêmes, comme se sont abattues les colonnes de la cour de l’ouest. Au temps où fut bâti Karnak, il existait en Égypte des monuments vieux de 10 à 15 siècles, qui pouvaient servir de points de repère ; on aurait dû, ce semble, tenir compte d’un phénomène aussi facile à observer que l’était l’exhaussement graduel du fond de la vallée. Cependant le manque de prévision n’a rien de surprenant ; ce qui étonne davantage, c’est le peu de soin avec lequel les architectes paraissent avoir dressé leurs plans, ou le peu de peine qu’ils ont pris pour contraindre les ouvriers à s’y conformer scrupuleusement. Sauf dans les cas exceptionnels, dit A. Mariette, les constructeurs égyptiens sont loin d’avoir montré cette précision dont on leur fait si souvent honneur. Il faut avoir mesuré, le mètre en main, les temples et les tombeaux de l’Égypte pour savoir combien de fois les deux murs opposés d’une même chambre ne sont pas d’égale longueur. C’est encore aux savants auteurs de l’Histoire de l’art dans l’antiquité que j’emprunterai leurs judicieuses remarques sur les caractères essentiels de la décoration sculptée et peinte qui revêt toutes les surfaces des édifices de l’Égypte, et joue un rôle si capital dans le système de son architecture. Il y a dans la décoration égyptienne union, intime et constante de deux éléments qui, chez d’autres peuples, restent souvent séparés. Le premier, c’est l’emploi de la peinture pour diversifier l’aspect des surfaces et pour distinguer, par les oppositions et les nuances des tons, les différents membres de l’architecture ; c’est ce que l’on a pris l’habitude d’appeler la polychromie. Le second, c’est la peinture s’appliquant à introduire partout la représentation de la vie et s’emparant, à cette fin, du moindre champ que lui offre le parement du mur, soit le fût de la colonne. Le décorateur ne se contente pas d’user des jeux de la couleur pour faire valoir les formes de l’édifice et pour en relever l’effet ; il entend s’en servir aussi pour tracer, pour multiplier, pour conserver les images des objets qui occupent sa pensée. Pris dans son ensemble, l’édifice présente aux regards une suite de tableaux qui font corps avec la pierre. Du sol jusqu’à la corniche, sur le pilier comme sur la muraille, ils la couvrent d’une fresque sans fin. C’est comme une tenture continue, une brillante tapisserie à personnages, qui garnit toutes les parois et qui enveloppe tous les supports ; sans voiler, sans effacer aucun des grands traits de l’architecture, elle habille de son simple et brillant tissu la construction tout entière. En Égypte comme en Chaldée et en Assyrie, comme en Grèce et en Italie, comme dans tous les pays méridionaux, la décoration polychrome s’explique par la qualité même du jour et par la manière dont il affecte nos organes visuels. Plus la lumière est intense, plus l’œil trouve de plaisir à l’intensité et à la variété des couleurs... Sous un soleil ardent et toujours resplendissant, les objets placés au premier plan, s’ils sont d’un ton neutre, ne s’enlèvent pas sur le fond, et les ombres, comme dévorées par la diffusion et la réverbération d’une incomparable lumière, perdent une partie de leur valeur. En Égypte, une colonne, une tour ronde, une coupole paraissent presque plates. Les tons chauds et variés que la polychromie permet de donner aux édifices aident à les distinguer des terrains et à faire saisir la différence des plans ; ils compensent aussi, dans une certaine mesure,la perte subie par les contours que ne dessinent plus des ombres bien accusées ; par les contrastes de couleur, ils attirent l’attention sur les lignes dominantes et ils avivent les arêtes ; ils font saillie sur le mur, le bas-relief et les ornements qui le décorent. Dans les édifices exposés à cette lumière aveuglante des pays où le soleil est sans nuages, la polychromie est un secours pour le regard ; elle lui donne une perception plus nette de ce que l’on peut appeler les articulations de ces grands corps de pierre. Elle n’est d’ailleurs pas particulière à l’Égypte ; mais l’Égypte a été la première à l’employer dans de riches et vastes constructions ; elle en a fait un usage plus constant et plus général qu’aucun autre peuple ; elle a plus hardiment poussé le principe jusqu’à ses conséquences dernières. Ce qui est propre à l’Égypte, c’est l’habitude qu’elle a tout d’abord prise de semer des figures sur toutes les surfaces de la construction, quelle que soit la forme de ces surfaces, quelle que soit la fonction remplie par le massif auquel elles appartiennent. Sur le fût tournant de la colonne, sur le nu du mur, ces figures se multiplient et se développent à l’infini, tant que monte le pilier, tant que s’allonge la paroi ; dès que le compose la dimension du champ, elles s’y étagent en plusieurs registres, qui d’ordinaire sont de même hauteur. Ces registres ne sont d’ailleurs séparés les uns des autres que par de légers filets qui indiquent, pour chaque groupe, la ligne de terre sur laquelle posent les pieds des personnages. Il n’y a aucun lien, aucun rapport sensible entre la construction et le décor ; en haut et en large, registres et figures chevauchent, d’une assise sur l’autre, comme au hasard, sans se préoccuper des joints qui les coupent. Ces joints, dira-t-on, n’étaient pas visibles avant que les siècles eussent émietté et fait tomber le stuc qui, surtout dans les édifices en calcaire ou en grès, cachait partout autrefois le nu de la pierre. Sans doute ; mais, même sous le climat de l’Égypte, l’architecte pouvait-il, devait-il compter qu’une mince couche d’enduit résisterait à l’action des années aussi longtemps que la pierre qu’il recouvrait ? N’y a-t-il pas une sorte de contradiction entre le principe de l’architecture égyptienne et celui de cette décoration ? L’architecte semble n’avoir qu’un but et qu’une pensée, assurer, à ses constructions une stabilité absolue, une durée indéfinie, et tout l’effet du riche décor dont il les revêt peut être compromis par la chute d’une légère pellicule de stuc, par l’écartement des pierres, que ne manqueront pas de déranger les tassements de l’appareil et les tremblements de terre. Quand les édifices étaient dans

toute la fraîcheur de leur nouveauté première, cette décoration devait avoir

beaucoup d’éclat et de charme : Que le pinceau seul eût tracé ces images sur

la paroi lisse ou qu’il fût venu recouvrir et compléter l’œuvre du ciseau,

toutes ces figures, répandues par milliers dans toutes les parties de

l’édifice, mêlées à des inscriptions qui étaient elles-mêmes des tableaux en

raccourci, parées des tons les plus vifs et les plus gais, amusaient l’œil

par la variété de leurs couleurs et par la diversité des scènes qu’elles

représentaient. Malgré son ampleur et son brillant, ce système a deux graves

défauts. Le premier, c’est la fragilité de l’enduit. A vrai dire, c’est sur

cet enduit, et non sur la pierre, qu’était appliqué le décor, semblable à une

somptueuse tenture étendue sur tout l’édifice. Or, pour reprendre et

continuer la comparaison, une fois que l’enduit s’est détaché, vous n’avez

plus la tenture elle-même, mais seulement ce qu’on peut appeler le dessous et

l’envers de l’étoffe. Sans doute, avec un peu d’attention, vous y devinez le

dessin, vous y distinguez les couleurs ; mais quelle différence entre cette

sorte de reflet incertain et l’aspect harmonieux et franc que présentait

l’endroit de la tapisserie, avant que les fils en eussent été tachés, ternis

et comme, arrachés brin à brin, avant que la trame eût presque partout