CIVILISATION, MŒURS, RELIGION ET ART DE L’ÉGYPTE

CHAPITRE II — LITTÉRATURE ET SCIENCES.

Texte numérisé par Marc Szwajcer

|

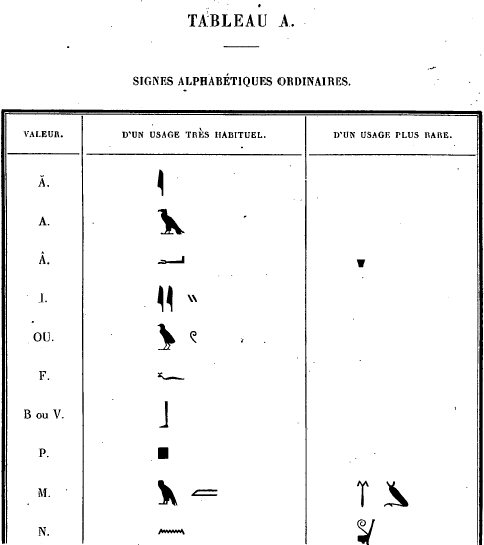

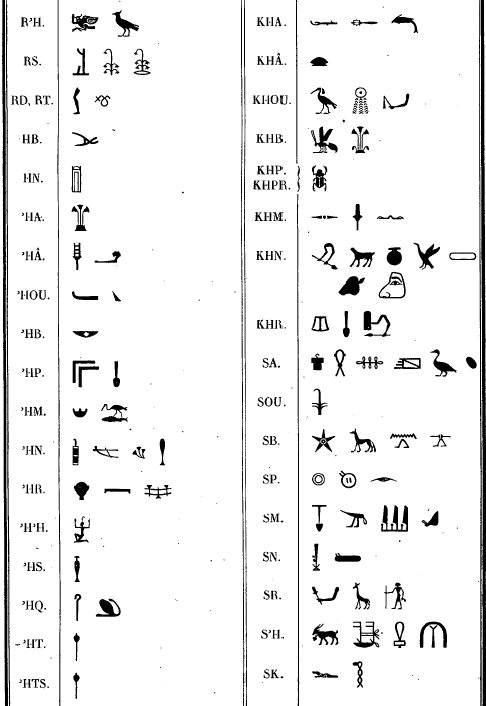

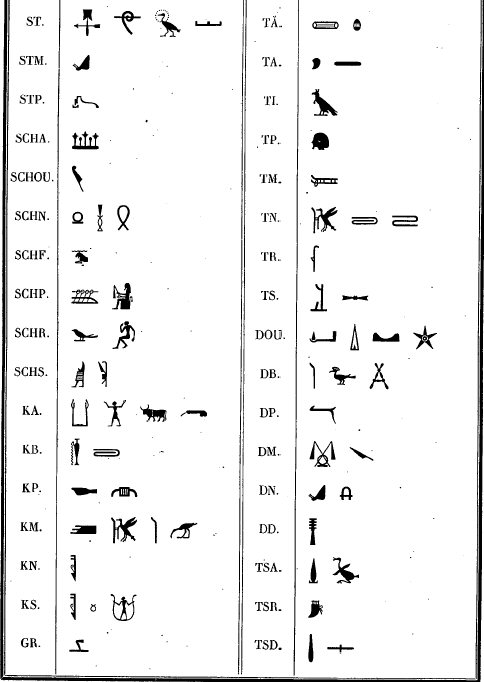

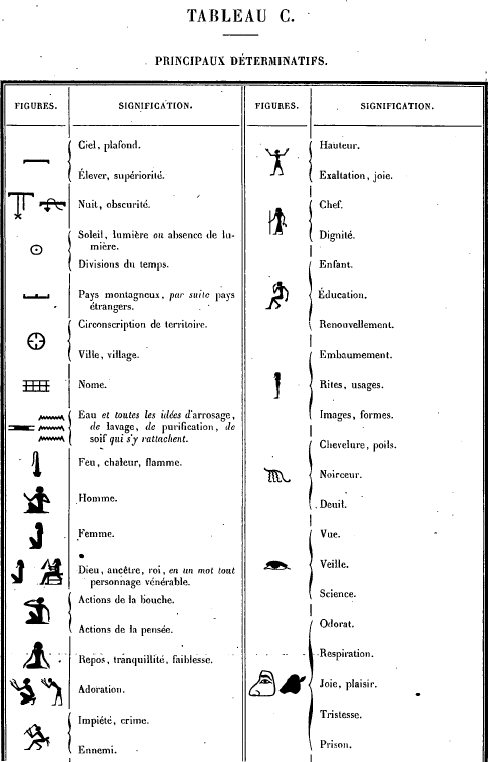

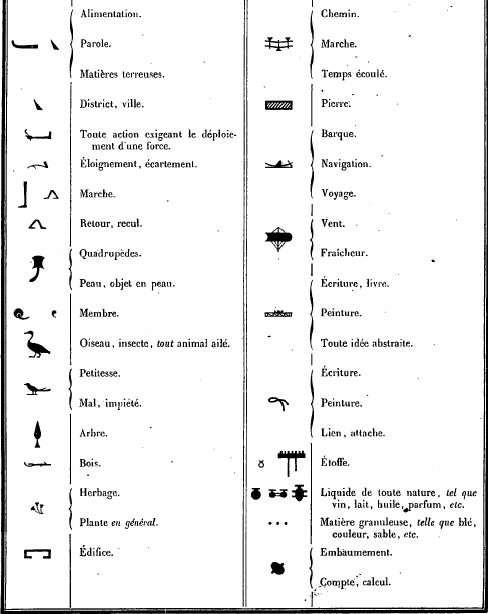

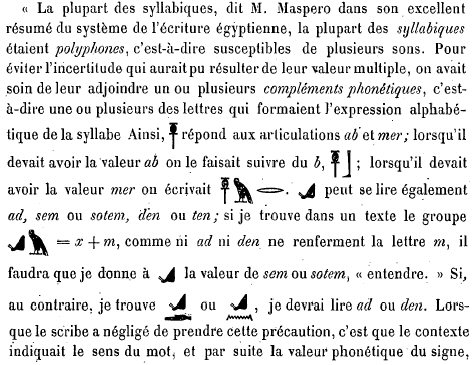

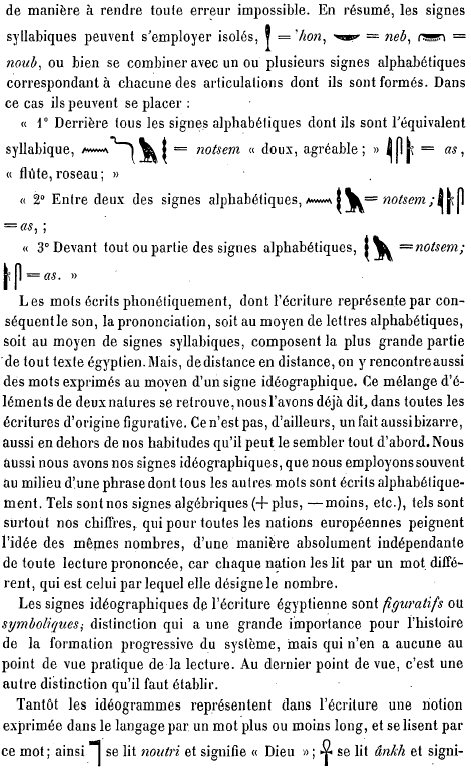

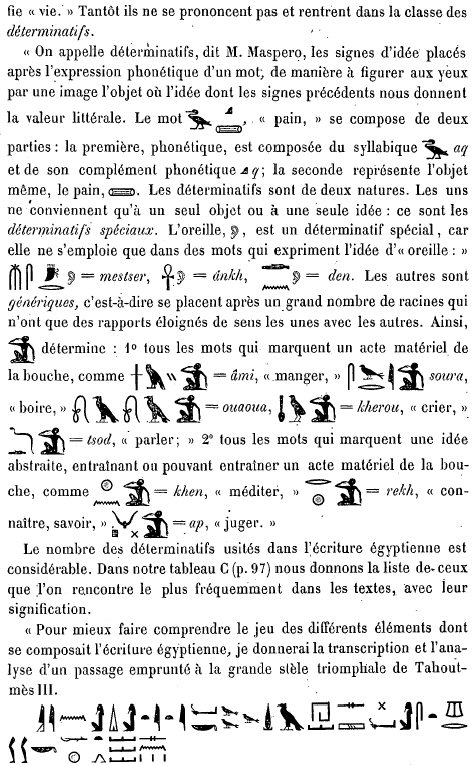

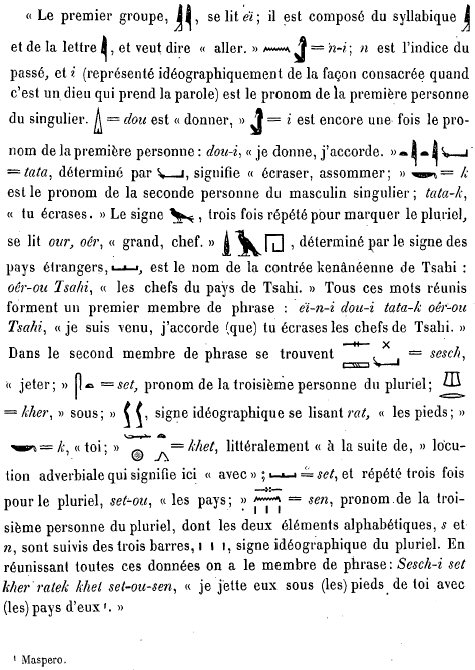

§ 1. — L’ÉCRITURE. Les Grecs ont donné le nom d’hiéroglyphes, c’est-à-dire sculptures sacrées, à l’écriture nationale des Égyptiens, composée toute entière d’images d’objets matériels. Bien que très- impropre, ce nom a été adopté par les modernes et est ; si complètement passé dans l’usage que l’on ne saurait plus aujourd’hui le remplacer par une appellation plus exacte. Ni les Grecs, ni les Romains, quand ils ont été les maîtres de l’Égypte, n’ont cherché à s’instruire de la façon dé lire cette écriture, qui leur paraissait un arcane et dont cependant les indigènes continuaient à se servir sous leur autorité ;’ Pendant des siècles et des siècles le déchiffrement des hiéroglyphes, pour lequel les écrivains classiques ne fournissaient ainsi aucun secours, est demeuré enveloppé de nuages mystérieux, et l’on désespérait de jamais parvenir à les dissiper. On s’imaginait que dans les textes de cette écriture chaque signe était un symbole et représentait une idée, mais on ne croyait pas que l’on eût à y chercher la représentation des sons d’une langue. A la fin du siècle dernier, pendant l’occupation française de l’Égypte, le génie, en exécutant des travaux de fortification, découvrit à Rosette un monument qui vint enfin fournir une base solide aux essais de déchiffrement des écritures égyptiennes. C’était une inscription en triple texte, hiéroglyphique, démotique et grec, contenant un décret solennel du corps sacerdotal de l’Égypte, en l’honneur de Ptolémée Epiphane. Sylvestre de Sacy et le Suédois Akerblad abordèrent l’étude du texte démotique, qu’en raison de son aspect cursif on supposait devoir être de nature alphabétique. Akerblad détermina de la manière la plus heureuse les valeurs d’une partie des signes principaux de cette écriture, et en dressa un premier alphabet, auquel des travaux ultérieurs n’ont presque rien changé, mais ont seulement ajouté. S’il avait persévéré dans la voie où il s’était ainsi engagé, nul doute qu’il ne fût parvenu au déchiffrement complet de cette sorte d’écriture. Le problème des hiéroglyphes paraissait bien plus insoluble. Pour tant, après des tentatives de l’Anglais Th. Young, qui entrevit la voie à suivre, mais commit quelques erreurs fondamentales qui l’empêchèrent d’y avancer d’un pas sûr, le génie pénétrant d’un Français parvint enfin, il y a soixante ans maintenant, à soulever le voile. Réalisant, par un prodigieux effort d’induction et de divination, la plus grande découverte du XIXe siècle dans le domaine des sciences historiques et philosophiques, Jean-François Champollion, né à Figeac (Lot), le 23 décembre 1790, mort à Paris le 4 mars 1832, parvint à fixer sur des bases solides la lecture des hiéroglyphes. Comme tous les créateurs scientifiques, Champollion fut violemment attaqué de son vivant et abreuvé de déboires. On contesta sa découverte avec acharnement, et l’on a peine à comprendre aujourd’hui l’incrédulité qu’elle rencontra d’abord auprès des savants. Sans se laisser décourager par ces attaques si injustes, Champollion démontra le mouvement en marchant ; il continua ses travaux avec une ardeur qui épuisa bientôt ses forces et il obtint des résultats qui finirent par convaincre les plus incrédules et par s’imposer à la science. Quand il mourut, non seulement les principes fondamentaux du déchiffrement étaient acquis, mais la grammaire de la langue égyptienne antique était reconstituée dans ses traits les plus essentiels, et les principales époques de l’histoire du grand peuple civilisé de la vallée du Nil commençaient à sortir des ténèbres. Les premiers successeurs de Champollion furent, en France, Ch. Lenormant et Nestor L’Hôte ; en Italie, Salvolini, Rosellini et Ungarelli. Bientôt après MM. Leemans, en Hollande, Osburn, Birch et Hincks en Angleterre, Lepsius, en Allemagne, se mirent à leur tour courageusement à l’œuvre pour continuer et développer l’étude si admirablement inaugurée par son fondateur. C’est surtout depuis une trentaine d’années que l’égyptologie a consommé les progrès qui ont achevé de la constituer et qui en ont mis l’état à la hauteur de celui des branches les plus avancées de la science. Un de nos compatriotes (car ce sont toujours des noms français que l’on rencontre au premier rang dans l’histoire des études égyptiennes), un de nos compatriotes, le vicomte Emmanuel de Rougé, par les principes d’inflexible rigueur philologique dont il a donné l’exemple dans ses travaux et dans son enseignement, et qu’il a imposés comme règle aux recherches, a mérité le titre de second créateur de la science hiéroglyphique. Un autre Français, Auguste Mariette, dont la mort est encore un deuil récent pour la science, a illustré son nom par une exploration des ruines de l’Égypte, continuée pendant plus d’un quart de siècle, qui a produit les plus fécondes découvertes et révélé des époques entières, jusqu’alors inconnues, de l’histoire d’Égypte, en particulier l’histoire et la civilisation des dynasties primitives. Des écoles égyptologiques se sont fondées dans tous les pays de l’Europe ; et aujourd’hui ces études peuvent y citer avec orgueil les noms de leurs principaux travailleurs : MM. Chabas, Devéria, Grébaut, de Horrack, Lefébure, Maspero, Pierret, J. de Rougé, en France ; Brugsch, Ebers, Eisenlohr, Lauth, Stern, en Allemagne ; Goodwin et Lepage-Renouf, en Angleterre ; Edouard Naville, en Suisse ; Pleyte, en Hollande ; Lieblein, en Norvège ; Golenischeff en Russie ; Schiaparelli et Rossi, en Italie. La plupart de ces savants sont jeunes et en pleine activité de travail ; quelques survivants de la génération précédente rivalisent encore avec eux de zèle et de labeur. Grâce à leurs efforts concordant au même but, la science ne cesse de s’affermir chaque jour. Ses recherches s’étendent, ses travaux gagnent en solidité ; dès à présent les textes historiques et littéraires se traduisent avec presque autant de certitude que les livres de l’antiquité classique. Il n’est plus possible, dans l’état actuel de la science, de soutenir, comme on l’a fait si longtemps, que les hiéroglyphes étaient une écriture mystérieuse, réservée seulement aux prêtres et les maintenant seuls en possession du dépôt des connaissances. L’écriture hiéroglyphique se retrouve partout, sur les monuments publics et sur les objets de la vie domestique, dans les récits historiques et dans les éloges des rois destinés à la plus grande publicité, s’adressant à la postérité la plus reculée, comme dans l’exposé des plus subtiles doctrines de la religion égyptienne. Ce serait aussi une opinion très éloignée de la vérité que de regarder les hiéroglyphes comme étant toujours, ou même généralement des symboles. Sans doute il y a parmi eux des caractères symboliques, le plus souvent d’une intelligence facile, comme il y a, et en grand nombre, des caractères figuratifs, qui représentent l’objet lui-même ; mais la majorité des signes qui se trouvent dans tout texte hiéroglyphique sont dés caractères phonétiques, c’est-à-dire peignant des sons et représentant soit des syllabes (ceux-là sont assez variés pour offrir quelquefois des difficultés sérieuses), soit des lettres appartenant à un alphabet médiocrement compliqué. Ces lettres sont aussi des dessins d’objets, mais d’objets dont le nom égyptien commençait par la lettre en question, comme les caractères syllabiques (véritables rébus) représentaient un objet désigné par .cette syllabe. C’est même ainsi que Champollion est parvenu à reconstruire tout le système de l’écriture et de la langue égyptienne, dès que la comparaison des noms propres royaux (désignés, comme nous l’avons dit, par un encadrement ou cartouche) dans des textes joints à une traduction grecque — comme la fameuse inscription de Rosette — lui eut permis défaire les premiers pas dans le déchiffrement de l’alphabet, s’aidant pour le reste delà connaissance du copte, langue dérivée et très voisine de l’ancien égyptien, qui est demeurée jusqu’à nos jours la langue liturgique des chrétiens de l’Égypte. Nous avons déjà parlé, dans le chapitre III de notre IIe livre, du mécanisme de l’écriture hiéroglyphique égyptienne, et nous en avons indiqué les traits généraux, le mélange d’éléments idéographiques et phonétiques qu’elle présente, et qui y. conserve des vestiges des états successifs par lesquels a passé ce système graphique dans les évolutions de son développement. Ici nous ne reviendrons pas sur ces données d’un caractère général, mais nous préciserons un peu plus les faits principaux et essentiels pour donner au lecteur une idée suffisante de l’écriture figurative de l’ancienne Égypte et de la façon dont elle procède. Les vingt-deux articulations de l’égyptien classique, tel qu’il était constitué à sa plus belle époque littéraire, de la XIIe à la XXe dynastie, sont représentées dans l’écriture par des lettres purement alphabétiques dont la série est donnée dans le tableau A, joint à ce chapitre (ci-dessous). Pour plusieurs articulations, on y verra qu’elles peuvent être figurées par deux, trois ou quatre caractères entièrement différents de forme, mais égaux en valeur. C’est ce qu’on appelle des homophones.

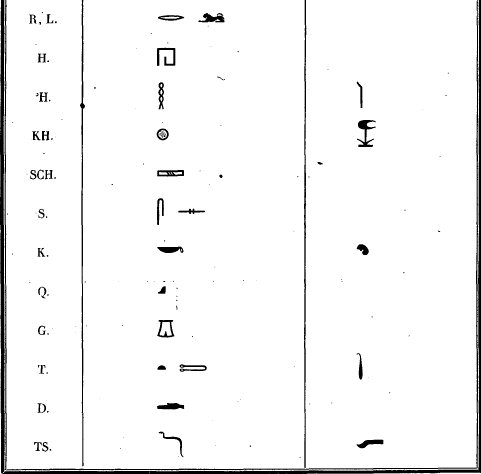

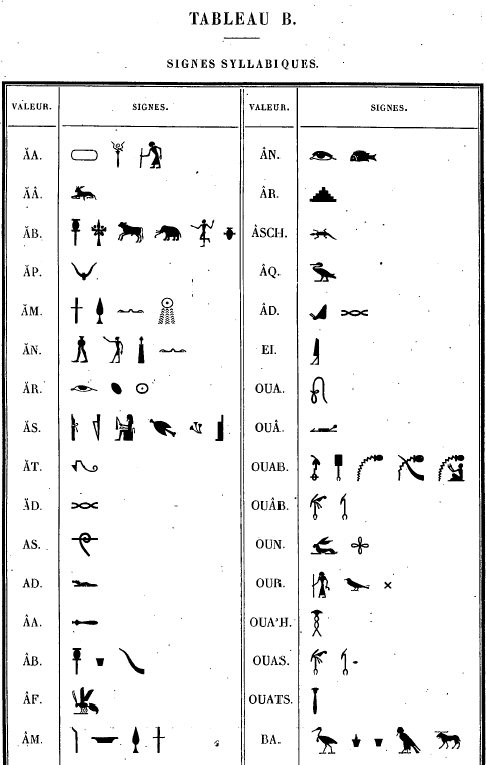

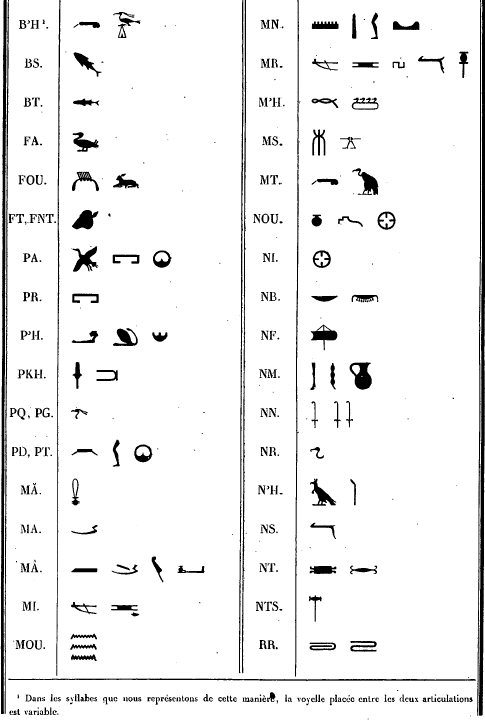

Une autre part du phonétisme de l’écriture hiéroglyphique égyptienne consiste en caractères syllabiques, représentant à eux seuls une ou plusieurs articulations formant syllabes. Ces caractères, qui se mêlent aux lignes purement alphabétiques, sont en assez grand nombre. Nous les réunissons dans notre tableau B (ci-dessous), en les accompagnant de l’indication de leurs valeurs.

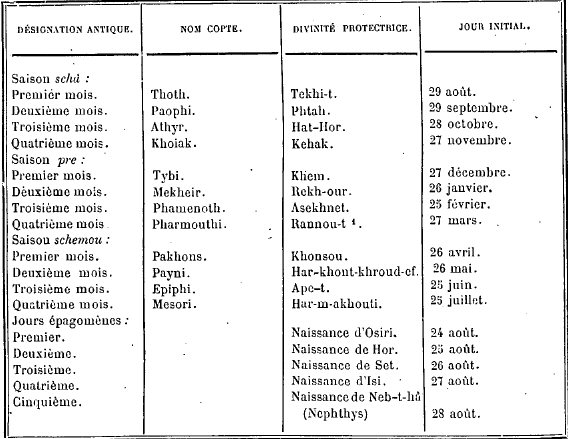

Les hiéroglyphes, parleur essence même de dessin figuratif d’objets naturels, constituaient une écriture presque exclusivement monumentale. Aussi ne les rencontre-t-on guère que dans un emploi épigraphique, sur les monuments publics ou privés, bien qu’il y en ait une forme, dite linéaire, où le tracé des figures est simplifié, mais toujours entier et reconnaissable, qui s’emploie quelquefois dans les manuscrits sur papyrus, par exemple dans certains exemplaires du grand Livre des Morts. D’ordinaire, pour les usages de la vie courante, pour la transcription et la propagation des œuvres littéraires, on se servait d’une écriture cursive dérivée des hiéroglyphes, à laquelle les modernes ont donné le nom d’hiératique. Nous avons déjà parlé plus haut de cette tachygraphie, dont l’usage remonte aux plus anciens temps auxquels on puisse jusqu’ici remonter dans la civilisation égyptienne ; nous avons donné (tome Ier), des exemples de la manière dont le dessin des hiéroglyphes se transforme en s’abrégeant dans l’hiératique, et placé aussi sous les yeux du lecteur (tome Ier) un texte de cette dernière écriture en regard de sa transcription en hiéroglyphes linéaires. Tandis que l’écriture hiéroglyphique se traçait indifféremment de droite à gauche et de gauche à droite, l’hiératique s’écrivait toujours de droite à gauche. Naturellement, pendant la longue suite des siècles de l’histoire égyptienne, l’écriture cursive ou hiératique subit des modifications considérables. Les fac-similés que nous avons extraits, dans notre volume précédent, de certains manuscrits auxquels nous faisions des emprunts considérables, représentent précisément les trois types principaux de cette écriture, sous les dynasties primitives (t. II), sous le Moyen Empire, vers le temps de la XIIe dynastie (tome II), enfin à la plus belle époque de la XIXe dynastie, sous le règne de Râ-mes-sou II (tome II). Ainsi que le lecteur le constatera facilement en comparant entre eux ces divers fac-similés, l’écriture égyptienne des livres avait été, pendant le cours des siècles, en perdant toujours de sa largeur et de sa longueur, en se restreignant, en s’abrégeant et en devenant plus cursive. Entre la XXIe et la XXVe dynastie, le système hiératique se simplifia pour la commodité des transactions commerciales. Les caractères s’abrégèrent encore, diminuèrent de nombre et de volume, et en vinrent à former une troisième sorte d’écriture, la populaire ou démotique, comme l’ont appelée les Grecs, employée à partir des règnes de Schabaka et de Taharqa dans les contrats, dans les registres de comptes, dans les correspondances privées et même dans quelques livres de littérature populaire ou romanesque. Nous avons donné plus haut (tome Ier) le fac-similé d’un texte démotique, dans lequel on peut voir à quelles pattes de mouche s’était réduite alors l’écriture des anciens Égyptiens. Il faut remarquer, du reste, qu’à partir de l’apparition de l’écriture démotique, sous les rois Éthiopiens de la XXVe dynastie, jusqu’à la conversion de l’Égypte au christianisme, la différence de l’emploi des types graphiques chez les habitants de la vallée du Nil correspondit désormais à des différences de langage. L’ancien égyptien des siècles classiques de la XIIe dynastie et des premières maisons royales du Nouvel Empire n’était plus désormais qu’une langue savante et littéraire, que l’on écrivait encore, que les lettrés parlaient peut-être quelquefois entre eux par affectation érudite, comme le latin dans nos pays au moyen ; âge et à la Renaissance, mais qui était complètement sortie de l’usage ordinaire de la vie[1]. Cette langue antique, on l’écrivait toujours alors en hiéroglyphes et en hiératique, et on continua de le faire jusque sous les empereurs romains, tant que persista la civilisation égyptienne et l’organisation de son sacerdoce. Ce qu’on écrivait en même temps avec les caractères démotiques, c’était un autre idiome, le parler universel et quotidien, le dialecte populaire, issu de la vieille langue classique, dégénérée et appauvrie sous certains rapports, enrichie sous d’autres de formes grammaticales nouvelles. Le langage des textes démotiques forme le chaînon intermédiaire entre l’ancien égyptien et le copte des âges chrétiens, dont il se rapproche beaucoup. Il est, du reste, à noter que, bien que l’écriture démotique serve à tracer un dialecte particulier et qu’on n’y reconnaisse plus le tracé d’aucune des images primitives, elle renferme encore le même mélange d’idéographisme et de phonétisme que les hiéroglyphes. Après avoir fait l’objet des travaux d’Akerblad et d’Young, qui avaient réalisé des progrès considérables dans leur déchiffrement, les textes démotiques, depuis que la clef des hiéroglyphes avait été trouvée, ont longtemps rebuté les égyptologues à cause de la difficulté de leur lecture et de l’aridité de la plupart de ces textes, qui consistent principalement en actes d’intérêt privé. L’étude n’en a été fondée d’une manière complètement scientifique que par M. Brugsch, qui a fait ce domaine complètement sien et y a déployé la plus merveilleuse sagacité. Sur le sujet du démotique, il a réellement tout créé, traduisant les textes avec une admirable sûreté, débrouillant les difficultés de la paléographie et donnant la grammaire de l’idiome, avec la définition de ses formes propres. Mais la matière était si ardue que pendant plus de vingt ans il n’y a eu ni disciples, ni émules. C’est seulement depuis un petit nombre d’années qu’un jeune savant français, M. Eugène Révillout, s’est mis à son tour à cette étude avec infiniment de zèle, de science et de bonheur, à la suite de M. Brugsch, et a été payé de ses peines parles plus heureuses découvertes, par l’éclaircissement d’une infinité de points essentiels du droit et de la constitution sociale de l’ancienne Égypte, sur lesquels on ne pouvait attendre de renseignements que des contrats privés[2]. § 2. — LES LIVRES La littérature égyptienne était nombreuse et célèbre ; les auteurs classiques parlent fréquemment des livres de l’Égypte. Diodore de Sicile, en décrivant le monument de Thèbes, qu’il appelle le Tombeau d’Osymandyas, y mentionne une bibliothèque, sur la porte de laquelle était, dit-il, gravée l’inscription : Médecine de l’âme. Le Ramesséum de Qournah paraît correspondre assez exactement à l’édifice décrit sous un nom inexact par l’écrivain grec. Champollion y a retrouvé d’une manière positive la salle de la bibliothèque, placée sous la protection de Tahout, dieu des sciences et des arts, et de la déesse Safekh, dame des lettres, Dans un des tombeaux de Gizeh, un grand fonctionnaire des premiers temps de la VIe dynastie prend déjà le titre de gouverneur de la maison des livres. C’est sur papier de papyrus qu’étaient généralement exécutés les manuscrits égyptiens. Le papyrus, qui a laissé son nom au papier, est une plante de la famille des cypéracées, qui croît dans les terrains noyés et élève jusqu’à dix ou douze pieds de hauteur ses tiges couronnées d’élégantes panicules en ombelles. Il repousse plus spontanément en Égypte, où il était singulièrement abondant aux temps antiques, surtout dans les marais du Delta. Ne se contentant, pas de sa production naturelle, on y avait organisé sa culture sur une grande échelle, afin de satisfaire aux besoins de la consommation, qui étaient considérables. Au temps de la domination romaine, l’administration fiscale de l’Empire fit de cette culture un monopole gouvernemental et la concentra dans certains nomes, comme celui de Sébennytus ; pour assurer ce monopole, les agents du fisc interdirent sévèrement de cultiver la précieuse plante ailleurs que dans les cantons qui y avaient été affectés, mais ils veillèrent avec un soin jaloux à faire arracher les pieds qui poussaient spontanément dans le reste du pays. C’est ainsi qu’ils parvinrent à supprimer le papyrus de la flore naturelle de l’Égypte, et que la plante disparut absolument delà contrée quand on cessa de la cultiver, vers le IXe siècle de notre ère, l’invention du papier de coton par les Arabes supplantant dans l’usage par cette nouvelle matière le papier de papyrus, plus coûteux et moins commode. Les écrivains classiques, Pline en particulier, décrivent en détail la fabrication du papier de papyrus, telle qu’elle se pratiquait de leur temps. Les tiges de la plante, dépouillées de leur écorce, étaient découpées en minces lamelles dans la direction de leur longueur. On étendait ces lamelles juxtaposées sur une table de pierre bien unie ; ceci fait, on les recouvrait d’un second lit d’autres lamelles semblables, posées sur celles-ci à angles droits, qu’on y faisait adhérer au moyen d’une colle. L’opération était répétée jusqu’à ce qu’on fût parvenu, au moyen delà superposition de couches de ce genre, à donner au papier une épaisseur et une résistance suffisantes. On le mettait alors en presse, pour rendre l’adhésion des lamelles, placées les unes sur les autres et enchevêtrées, plus intime et plus parfaite, et ensuite on le faisait sécher au soleil. Il ne restait plus dès lors qu’à en polir la surface pour la rendre propre à recevoir l’écriture. C’est là le procédé que l’on a de nos jours reconstitué, sur la description de Pline, en Sicile, où l’on fabrique, pour le vendre aux voyageurs à titre de curiosité, une petite quantité de papier avec les papyrus qui croissent dans le voisinage de Syracuse. Mais l’examen des manuscrits antiques sur papyrus parvenus jusqu’à nous montre que dans les temps pharaoniques on préférait donner aux lamelles tirées du papyrus une largeur plus grande que celle de la tige dans son travers, en procédant à un découpage circulaire continu, de la même nature que celui que les Chinois encore aujourd’hui pratiquent dans la moelle de l’Aralis papyrifera, en en faisant ce qu’on appelle improprement le papier de riz. Une longue pratique avait fini par permettre aux Égyptiens d’arriver à une extrême perfection dans le collage des lamelles tirées du papyrus, qui constituait l’opération essentielle de sa transformation en papier. Grâce à ce collage, on parvenait à donner au papier ainsi fait une longueur indéfinie, qui n’avait de limite que l’étendue du texte qu’on voulait écrire sous forme d’un rouleau continu, où les pages succédaient aux pages sur le même côté du papier. Quant à sa hauteur, elle a varié suivant les qualités du papier et suivant les époques. Le papyrus du temps de l’Ancien Empire n’excède pas six pouces de haut ; il en est de même de celui de la XIIe dynastie ; sous la XVIIIe la hauteur moyenne est de treize pouces, sous la XIXe de neuf et de onze ; avec la XXe dynastie, la dimension augmente et les papyrus sont hauts de plus de quatorze pouces ; on revient à une hauteur de onze à douze sous les rois Saïtes et aux temps gréco-romains. A toutes les époques, du reste, il y a eu plusieurs qualités de papyrus, qui variaient en hauteur, en souplesse et en blancheur. On constate de plus qu’avec le cours du temps la fabrication de ce papier s’était perfectionnée. Celui des dynasties primitives et du Moyen Empire est fort inférieur à celui du temps de la XVIIIe et de la XIXe dynastie, et d’un ton notablement plus foncé. Le plus parfait, le plus souple et le plus consistant à la fois, et aussi le plus blanc, est celui qui date de l’époque de la XXVIe dynastie. Le papier de papyrus a toujours été une matière coûteuse. On l’économisait donc autant qu’on pouvait, et on s’étudiait à le faire resservit plusieurs fois. Aussi les palimpsestes ont-ils été nombreux dans l’ancienne Égypte. Il arrivait souvent qu’on reprenait un ancien manuscrit et qu’on en effaçait l’écriture en le polissant à la pierre ponce pour lui faire recevoir un nouveau texte. On a retrouvé des papyrus qui avaient subi partiellement cette opération d’effaçage, tout en conservant encore une portion de ce qui y avait été écrit jadis[3]. D’autres fois, on prenait une feuille de papyrus sur un des côtés de laquelle on avait autrefois écrit, et sans prendre la peine d’effacer l’ancien texte, dont on ne tenait plus de compte, on se servait du côté resté blanc pour tracer un document d’une toute autre nature. C’est ce qu’on appelle un manuscrit opisthographe. On chercha aussi des succédanés moins dispendieux au papyrus. Dans les âges primitifs de leur civilisation, avant d’avoir amené à un certain degré de perfection les procédés de confection de ce papier, dont l’usage se propagea ensuite dans tout le monde antique, les Égyptiens avaient employé fréquemment des rouleaux de peaux préparées à recevoir le dessin ou l’écriture. Ils continuèrent à faire de même aux plus belles époques de la monarchie des Pharaons. On a de ces temps quelques fragments écrits d’un très bon parchemin, mais ils sont fort rares. L’usage de cette matière par les écrivains semble être alors resté exceptionnel. En beaucoup de cas, au contraire, dans les administrations publiques, pour ce qui était notes à prendre, comptes à enregistrer provisoirement pour les copier ensuite sur les rouleaux de papyrus, on faisait usage de planchettes de bois bien planées et revêtues d’un vernis résistant à l’eau, sur lequel on pouvait tracer l’écriture et l’effacer ensuite par un lavage. Enfin l’on rencontre en grande quantité des tessons de poterie ou des éclats de pierre calcaire blanche écrits à l’encre, sur lesquels on lit un reçu de contributions, un congé de soldat, une courte lettre missive, un mémorandum d’une nature quelconque, quelquefois même le fragment d’un texte littéraire copié par un écolier, par un scribe à court de papier. Cette manière économique, mais incommode et encombrante, de suppléer au papier de papyrus ou au parchemin se continua pendant la période gréco-romaine. On a bon nombre de ces tessons inscrits, que l’on appelle ostraca d’après les Hellènes, qui portent des textes en grec ou en copte. Le grammairien alexandrin Apollônios, surnommé Dyscolos, qui vivait au temps des Antonins, écrivit, raconte-t-on, les manuscrits de ses ouvrages sur des tessons de poterie, à cause du prix trop élevé du papyrus. L’encre des Égyptiens, comme celle des Grecs, consistait en une solution dégomme dans l’eau, colorée par un mélange de noir de fumée ou de minium, suivant qu’on la voulait noire ou rouge. Elle manquait donc tout à fait de fixité et ne pénétrait pas dans le papyrus. Quand elle était encore récente, il suffisait d’un lavage à l’eau pour l’enlever complètement. Quand elle était plus ancienne, on la faisait disparaître sans laisser de traces en la grattant et en polissant à nouveau le papyrus. Tels étaient, au point de vue matériel, les livres de l’Égypte. Maintenant que nous les connaissons, il est bon de donner une certaine idée de leur contenu. L’ancienne littérature égyptienne, autant que nous en possédons les débris originaux et que nous en parlent les écrivains classiques qui ont été à même d’avoir quelques renseignements à son égard, peut se diviser en trois grandes classes, d’après les matières dont elle traitait : Les livres religieux, Les traités scientifiques, Les écrits historiques et purement littéraires. Nous parlerons des premiers au chapitre de la religion, et nous donnerons alors quelques indications sur ceux que l’on possède encore. Les traités scientifiques portaient principalement sur la géométrie, l’astronomie et la médecine, auxquelles se liaient bien des superstitions astrologiques et magiques. Pour les livres d’histoire et de littérature, ils consistaient surtout en chroniques où étaient enregistrés les dits et les faits des anciens rois, avec le nombre des années de leur vie, la durée de leur règne et leur classement par dynastie ; en poèmes du genre de celui de Pen-ta-our sur la bataille de Qadesch elles exploits de Râ-mes-sou II, et en narrations officielles des princes sur les hauts faits de leurs guerres et leurs fondations pieuses, telle que celle que Râ-mes-sou III donne dans le grand Papyrus Harris ; en correspondances littéraires des maîtres fameux avec leurs disciples, de la nature de celles auxquelles nous avons eu déjà l’occasion de faire de si nombreux emprunts ; en manuels de philosophie et de morale pratique sous forme de collections de sentences, enfin en romans, contes et récits de pure imagination. Les principaux livres religieux et ceux qui contenaient les éléments fondamentaux des sciences les plus essentielles à la civilisation avaient un caractère sacré, qui en faisait de véritables livres saints. On leur attribuait une origine révélée et on disait qu’ils avaient été composés par Tahout, le dieu à tête d’ibis, inventeur des lettres, maître de toute connaissance, auteur de toutes les inventions utiles, qui préside à la régularité du cours des choses et des mouvements célestes. Les Grecs, ayant assimilé Tahout à leur Hermès, appelèrent Livres Hermétiques, les écrits sacrés dont on le disait l’auteur. Nous essaierons, en puisant nos données aux meilleures sources, d’indiquer l’état auquel en étaient parvenues celles des sciences que cultivaient spécialement les Égyptiens et ce que pouvaient contenir les livres qui en traitaient. Après quoi nous nous attacherons à donner une certaine idée de leurs écrits proprement littéraires, surtout de ceux dont nous n’avons pas encore eu l’occasion de parler, en particulier de leurs œuvres d’imagination. § 3. — ASTRONOMIE, MATHÉMATIQUES, ASTROLOGIE. Dès les premiers jours, dit M. Maspero, les astronomes égyptiens reconnurent qu’un certain nombre des astres qui brillaient au-dessus de leur tête paraissaient animés d’un mouvement de translation à travers les espaces, tandis que les autres demeuraient immobiles. Cette observation, répétée maintes et maintes fois, les conduisit à établir la distinction des étoiles voyageuses qui ne reposent jamais (âkhimou-ourdou) et des étoiles fixes qui jamais ne bougent (âkhimou-sekou). Ils comptèrent parmi les premières Hor, guide des espaces mystérieux (Har-tap-schetâou), notre Jupiter, que son éclat fit mettre à la tête des planètes ; Hor, régénérateur d’en haut (Har-kâ-her), Saturne, la plus éloignée des planètes que l’œil humain puisse apercevoir sans le secours des instruments ; Har-m-akhôuti, Mars, que sa couleur rougeâtre fit appeler aussi Har-descher, le Hor rouge, et dont le mouvement rétrograde en apparence à certains moments de l’année ; ne leur échappa point ; Sevek ou Mercure ; Vénus enfin, qui dans son rôle d’étoile du matin s’appelle Douâou, et Bennou peut-être dans son rôle d’étoile du soir. Il semble même résulter de textes fort anciens qu’ils assimilaient la terre aux planètes et lui attribuaient un mouvement de translation analogue à celui de Mars ou de Jupiter. Pour les astronomes égyptiens, comme pour l’écrivain du premier chapitre de la Genèse, le ciel est une masse liquide qui enserre la terre de toutes parts, et repose sur l’atmosphère comme sur un fondement solide. Aux jours de la création, quand le chaos se résolut en ses éléments, le dieu Schou souleva les eaux d’en haut et les répandit dans l’espace. C’est sur cet océan céleste, le Nou, que flottent les planètes et généralement tous les astres. Les monuments nous les montrent figurés par des génies à formes humaines ou animales et naviguant chacun dans sa barque à la suite d’Osiris. Une autre conception, aussi répandue que la première, présentait les étoiles fixes comme des lampes (khâbesou) suspendues à la voûte céleste et qu’une puissance divine allumait chaque soir pour éclairer les nuits de la terre. Au premier rang de ces astres-lampes on mettait les décans, simples étoiles en rapport avec les trente-six ou trente-sept décades dont se composait l’année égyptienne ; Sopt ou Sothis, notre Sirius, saint à Isi ; Sahou, notre Orion, consacré à Osiri et considéré par quelques-uns comme le séjour des âmes heureuses ; les Pléiades, les Hyades, et beaucoup d’autres dont les noms anciens n’ont pu encore être identifiés d’une manière certaine avec les noms modernes. Bref, toutes les étoiles qu’on peut apercevoir à l’œil nu avaient été relevées, enregistrées, cataloguées avec soin. Les observations de la Haute et de la Basse-Égypte, à Tentyris (Tanterer), Tbinis (Teni), Memphis (Man-nofri), Héliopolis (On), signalaient leurs phases et dressaient chaque année des tables de leurs levers et de leurs couchers dont quelques débris sont arrivés jusqu’à nous. De tous ces astres, le mieux connu et le plus important était l’astre d’Isi, Sirius, que les Égyptiens nommaient Sopt, d’où les Grecs ont fait Sothis. Son lever héliaque, qui marquait le commencement de l’inondation, marquait aussi le commencement de l’année civile, si bien que tout le système chronologique du pays reposait sur lui. L’année primitive des Égyptiens, ou du moins la première année que nous leur connaissions historiquement, se composait de douze mois de trente jours chaque, soit en tout 360 jours. Ces douze mois étaient partagés en trois saisons de quatre mois : la saison du commencement (schâ), qui répond au temps de l’inondation ; la saison des semailles (pre), qui répond à l’hiver ; la saison des moissons (schemou), qui répond à l’été. Chaque mois se composait de trois décades ; chaque jour et chaque nuit se divisait en douze heures, vingt-quatre heures en tout pour le nycthémère : si bien que midi répondait à la sixième heure du jour, et minuit à la sixième heure de la nuit. Ce système, pour simple qu’il parût, avait ses inconvénients qu’on ne tarda pas à reconnaître. Entre l’année des Égyptiens, telle qu’elle était alors, et l’année tropique, il y avait une différence de 4 jours ¼ ; à chaque douze mois qui s’écoulèrent, l’écart entre l’année égyptienne et l’année fixe augmenta de 5 jours ¼, et par suite les saisons cessèrent de s’accorder avec les phases de la lune. Des observations nouvelles faites sur le cours du soleil décidèrent les astronomes à intercaler chaque année, entre le douzième mois et le premier jour de l’année suivante, cinq jours complémentaires qu’on nomma les cinq jours en sus de l’année ou jours épagomènes. L’époque de ce changement était si ancienne que nous ne saurions lui assigner aucune date et que les Égyptiens eux-mêmes l’avaient reportée jusque dans les temps mythiques antérieurs à l’avènement de Mena. Rhéa (Nou-t) ayant eu un commerce secret avec Saturne (Seb), le Soleil (Râ), qui s’en aperçut, prononça contre elle un charme qui l’empêcha d’accoucher dans aucun mois et dans aucune année ; mais Hermès (Tahout), qui avait de l’amour pour la déesse, joua aux dés avec la Lune et lui gagna la soixantième partie de chaque jour, dont il forma cinq jours qu’il ajouta aux 360 autres de l’année[4]. Dans ce système, l’année vague de 365 jours ne répond pas encore exactement à l’année astronomique de 365 jours ¼. Il y eut donc tous les quatre ans un retard d’un jour sur cette année, si bien que pour 365 x 4 ou 1460 années astronomiques, on compta 1461 années civiles écoulées. Au bout de quatorze siècles et demi, l’accord, si longtemps rompu, était parfait de nouveau : le commencement de l’année coïncidait alors, et pour une fois seulement, avec celui de l’année astronomique ; le commencement de ces deux années coïncidait avec le lever héliaque au matin de Sirius-Sothis, et par suite avec le début de l’inondation. Aussi les prêtres célébrèrent-ils le lever de l’astre par des fêtes solennelles, dont l’origine devait remonter plus haut que les rois delà première dynastie, au temps des Schesou-Hor, et donnèrent à la période de 1460-1461 ans qui ramenait cette coïncidence merveilleuse le nom de période sothiaque. Le tableau suivant présente la série des mois et des jours épagomènes de l’année égyptienne vague de 365 jours, avec les appellations antiques des mois, les noms que les Coptes leur ont donnés, l’indication de la divinité protectrice de chacun, source du nom copte par une altération dont il est presque toujours facile de se rendre compte, enfin la coïncidence de son jour initial avec les dates de l’année julienne de 365 ¼ jours, à l’époque climatérique du renouvellement de la période sothiaque[5].

On n’a pas d’astronomie sans mathématiques, et nous savons, du reste, d’une manière positive que les Égyptiens avaient poussé assez loin certaines branches de cet ordre de sciences. Malheureusement nous ne possédons absolument rien de la littérature mathématique de l’Ancien Empire. Mais les monuments prouvent que dès le temps de la construction des pyramides la géométrie devait être avancée, sinon la géométrie théorique, au moins la géométrie pratique, celle qui sert à mesurer les surfaces et à calculer le volume des solides. Dès la création de l’agriculture égyptienne, la nécessité de répéter fréquemment les arpentages après l’inondation périodique, de mesurer les accroissements ou les diminutions de terrain résultant des déplacements du sol avait conduit, nous dit l’antiquité d’un témoignage unanime, les Égyptiens à tourner leur attention vers les problèmes de la géométrie des surfaces. Et ils attribuaient la création de cette science, comme celle du calcul arithmétique, au dieu Tahout. Les architectes qui ont bâti les pyramides et les grands tombeaux de Saqqarah étaient nécessairement déjà des géomètres fort estimables. Nous n’avons plus rien des livres dans lesquels ils exposaient leurs doctrines. Le seul traité de géométrie égyptien qui soit, parvenu jusqu’à nous est postérieur de 2,000 ans au moins à l’âge des pyramides, et nous fournit des données sur l’état de la science pour les temps relativement modernes de la XIXe dynastie. C’est un papyrus du Musée Britannique, que M. Eisenlohr a récemment publié[6]. Il contient un certain nombre de théorèmes de trigonométrie plane et de mesure des solides, puis une sorte de manuel du calculateur, où l’on a cru à tort retrouver la trace de procédés algébriques, tandis qu’ils sont tous purement arithmétiques[7]. Certaines des méthodes de calcul qui y sont employées semblent donner l’origine et partant l’explication de méthodes, de manières de voir qui nous semblent étranges aujourd’hui et qui avaient cours soit chez les Grecs, soit chez les Arabes et chez les premiers mathématiciens de l’Europe au moyen âge, disciples plus ou moins directs de ces derniers. La numération égyptienne était décimale. Sa notation comprenait des chiffres pour représenter 1, 10, 100, 1000, 10000 et 100000, et on répétait autant de fois le chiffre de l’unité, de la dizaine, de la centaine, etc. que le nombre à exprimer en contenait. L’expression de 245578, par exemple, pourrait se traduire en 10000 + 100000 + 10000 + 10000 + 10000 + 10000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 +10 + 10 + 10 + 10 +10 + 10 +10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +1. Il y a donc là une notation analogue à celle des chiffres romains, qui (en ne tenant pas compte des chiffres particuliers pour 5 et 50, inusités des Égyptiens) exprimeraient le même nombre par CCC | ƆƆƆ CCC | ƆƆƆCC | ƆƆCC | ƆƆCC | ƆƆ CC | DD MMMMMCCCCCXXXXXXXIIIIIIII. Mais cette notation compliquée et qui demandait trop de place pour s’étaler reste exclusivement propre aux textes hiéroglyphiques. Dans l’usage des documents hiératiques et démotiques, elle se simplifie et s’abrège. On crée des signes spéciaux pour tous les nombres de la série des unités de 1 à 9, de la série des dizaines de 10 à 90, de celle des centaines de 100 à 900, etc. De cette façon la notation hiératique ou démotique du nombre 245578 serait à traduire par 200000 + 40000 + 5000 + 500 + 70 + 8. Pour noter les nombres fractionnaires, les Égyptiens n’admettaient que des fractions au numérateur 1. Ils étaient donc obligés, dès qu’ils avaient à exprimer autre chose qu’une fraction de ce genre, d’en établir toute une série successivement descendante. Ainsi pour eux 248/1000 se représentaient par 1/5 + 1/25 + 1/200 + 1/500 + /1000. C’est à l’imitation des Égyptiens que les Grecs, Diophante excepté, n’avaient de notation que pour les fractions dont le numérateur est l’unité, et que Héron d’Alexandrie transformait ses nombres fractionnaires en sommes de fractions simples au numérateur[8]. Mais si les Égyptiens avaient des mathématiques assez avancées et une certaine somme d’astronomie scientifique, ils unissaient à ces notions réelles une confiance aveugle dans l’astrologie. Cette trompeuse superstition était comptée par eux au nombre des sciences. Les Grecs et les Romains ont qualifié de jours égyptiens la distinction des jours fastes et néfastes, d’après laquelle on devait faire ou ne pas faire telle ou telle chose à une certaine date de l’année. En effet, dans un papyrus du Musée Britannique on a reconnu les fragments d’un calendrier astrologique rédigé sous la XIXe dynastie, et contenant pour chaque jour l’indication des actes qu’on devait y accomplir ou dont on devait s’abstenir. En général le caractère favorable ou funeste d’un jour déterminé dépendait d’une raison empruntée aux traditions mythologiques. Le 17 athyr d’une année si bien perdue dans les lointains du passé qu’on ne savait plus au juste combien de siècles s’étaient écoulés depuis, Set avait attiré près de lui son frère Osiri et l’avait tué en trahison au milieu d’un banquet, dit M. Maspero[9]. Chaque année, à pareil jour, la tragédie qui s’était accomplie autrefois dans le palais terrestre du dieu semblait se jouer de nouveau dans les profondeurs du ciel égyptien. Comme au même instant de la mort d’Osiri, la puissance du bien s’amoindrissait, la souveraineté du mal prévalait partout ; la nature entière, abandonnée aux divinités de ténèbres, se retournait contre l’homme. Un dévot n’avait garde de rien faire ce jour-là : quoi qu’il se fût avisé d’entreprendre, c’aurait échoué. Qui sortait au bord du fleuve, un crocodile l’assaillait comme le crocodile envoyé par Set avait assailli Osiri. Qui partait pour un voyage pouvait dire adieu pour jamais à sa famille et à sa maison ; il était certain de ne plus revenir. Mieux valait s’enfermer chez soi, attendre, dans la crainte et dans l’inaction, que les heures de danger s’en fussent allées une à une, et que le soleil du jour suivant, à son lever, eût mis le mauvais en déroute. Le 9 khoiak, Tahout avait rencontré Set et remporté sur lui une grande victoire. Le 9 khoiak il y avait fête sur la terre parmi les hommes, fête dans le ciel parmi les dieux et sécurité de tout entreprendre. Les jours se succédaient, fastes ou néfastes, selon l’événement qu’ils avaient vu s’accomplir au temps des dynasties divines. Le 4 tybi. — Bon, bon, bon[10]. — Quoi que tu voies en ce jour, c’est pour toi d’heureux présage. Qui naît ce jour-là meurt le plus âgé de tous les gens de sa maison ; il aura longue vie succédant à son père. Le 5 tybi. — Mauvais, mauvais, mauvais. — C’est le jour où furent brûlés les chefs par la déesse Sekhet, qui réside dans la demeure blanche, lorsqu’ils sévirent, se transformèrent, vinrent. Gâteaux d’offrandes pour Schou, Phtah, Tahout ; encens sur le feu pour Râ et les dieux de sa suite, pour Phtah, Tahout, Hou-Saou, en ce jour. Quoi que tu voies en ce jour, ce sera mauvais. Le 6 tybi. — Bon, bon, bon. — Quoi que tu voies en ce jour, ce sera heureux. Le 7 tybi. — Mauvais, mauvais, mauvais. — Ne t’unis pas aux femmes devant l’œil de Hor[11]. Le feu qui est dans ta maison, garde-toi de son atteinte. Le 8 tybi. — Bon, bon, bon. — Quoi que tu voies de ton œil en ce jour, le cycle divin le rendra favorable. Consolidation des débris (du corps d’Osiri taillé en pièces par Set). Le 9 tybi. — Bon, bon, bon. — Les dieux acclament la déesse du midi en ce jour. Présenter des gâteaux de fête et des pains frais qui réjouissent le cœur des dieux et des mânes. Le 10 tybi. — Mauvais, mauvais, mauvais. — Ne fais pas un feu de joncs ce jour-là. Ce jour-là le feu sortit du dieu Sop-ho, dans le Delta[12]. Le 11 tybi. — Mauvais, mauvais, mauvais. — N’approche pas de la flamme en ce jour. Râ l’a dirigée pour anéantir tous ses ennemis, et quiconque en approche en ce jour ne se prêtera plus bien tout le temps de sa vie. Tel officier de haut rang qui, le 13 de tybi, affrontait la dent d’un lion en toute assurance et fierté de courage, ou entrait dans la mêlée sans redouter la morsure des flèches syriennes, le 12 s’effrayait à la vue d’un rat, et, tremblant, détournait les yeux. Chaque jour avait ses influences, et les influences accumulées formaient à chaque homme un destin. Le destin naissait avec l’homme, grandissait avec lui, le guidait à travers sa jeunesse et son vieil âge, jetait, pour ainsi dire, la vie entière dans le moule immuable que les actions des dieux avaient préparé dès le commencement des temps. Le Pharaon était soumis au destin, soumis aussi les chefs des nations étrangères. Le destin suivait son homme jusqu’après la mort ; il assistait avec la Fortune au jugement de l’âme, soit pour rendre au jury infernal compte exact des vertus ou des crimes, soit afin de préparer les conditions d’une nouvelle vie. Les traits sous lesquels on se figurait la destinée n’avaient rien de hideux. C’était une déesse, Hat-Hor, ou mieux sept jeunes et belles déesses, des Hat-Hor à la face rosée et aux oreilles de génisse, toujours gracieuses, toujours souriantes, qu’il s’agît d’annoncer le bonheur ou de prédire la misère. Comme les fées marraines du moyen âge, elles se pressaient autour du lit des accouchées et attendaient la venue de l’enfant pour l’enrichir ou le ruiner de leurs dons. Les bas-reliefs du temple de Louqsor et ceux d’un temple d’Esneh nous les montrent qui jouent le rôle de sages-femmes auprès de la reine Mout-em-ouat, femme de Tahout-mès IV et auprès de la fameuse Cléopâtre. Les unes soutiennent la jeune mère et la raniment par leurs incantations ; lés autres reçoivent le nouveau-né, se le passent de main en main, lui prodiguent les premiers soins et lui présagent à l’envi toutes les félicités. Les romans les mettent plusieurs fois en scène... Les voir et les entendre au moment même où elles rendaient leurs arrêts était faveur réservée aux grands de ce monde. Les gens du commun n’étaient pas d’ordinaire dans leur confidence, Ils savaient seulement, par l’expérience de nombreuses générations, qu’elles départaient certaines morts aux hommes qui naissaient à de certains jours. Le 4 paophi — Hostile, bon, bon. — Ne sors aucunement de ta maison en ce jour. — Quiconque naît en ce jour meurt de contagion en ce même jour. Le 5 paophi. — Mauvais, mauvais, mauvais. — Ne sors aucunement de ta maison en ce jour ; ne t’approche pas des femmes. C’est un jour d’offrandes devant les dieux, et Monthou repose en ce jour. Quiconque naît en ce jour, mourra de l’amour. Le 6 paophi. — Bon, bon, bon. — Jour heureux dans le ciel. — Quiconque naît ce jour-là mourra d’ivresse. Le 7 paophi. — Mauvais, mauvais, mauvais. — Ne fais absolument rien en ce jour. — Quiconque naît ce jour-là mourra sur une terre étrangère. Le 9 paophi. — Bon, bon, bon. — Allégresse des dieux ; les hommes sont en fête, car l’ennemi de Râ est à bas. — Quiconque naît ce jour-là mourra de vieillesse. Le 23 paophi. — Bon, bon, mauvais. — Quiconque naît ce jour-là meurt par le crocodile. Le 27 paophi. — Hostile, hostile, hostile. — Ne sors pas ce jour ; ne t’adonne à aucun travail manuel. Râ repose. Quiconque naît ce jour-là meurt par le serpent. Le 29 paophi. — Bon, bon, bon. — Quiconque naît ce jour-là mourra dans la vénération de tous ses gens. Tous les mois n’étaient pas également favorables à cette sorte de présages. A naître en paophi, on avait huit chances sur trente de connaître, par le jour de la naissance, le genre de la mort Athyr, qui suivait immédiatement paophi, ne renfermait que trois jours fatidiques. Il est certain que l’idée des influences astrales avait autant de part que les dates attribuées par la légende à tel ou tel incident des histoires mythologiques, dans l’assignation d’un caractère favorable ou funeste aux différents jours de l’année et dans les présages qu’on en tirait pour la destinée de ceux qui naissaient à certains jours. Aussi les Égyptiens cultivaient-ils, comme nous verrons que le faisaient aussi les Chaldéens, l’art de dresser les horoscopes des naissances et d’en tirer des augures pour l’existence et la mort des gens qui étaient nés alors que les planètes et les étoiles fixes se trouvaient dans le ciel à telle ou telle position respective. § 4. — MÉDECINE Ici encore, c’est chez M. Maspero que nous puisons nos renseignements. Pour nous figurer ce que pouvait être la médecine égyptienne, dit-il[13], nous n’en sommes pas réduits à de simples inductions. Outre un traité dont l’invention était attribuée au règne de Khoufou et dont le manuscrit, parvenu jusqu’à nous, est connu sous le nom de Papyrus Ebers, nous possédons un livre qui est dit avoir été trouvé sous le roi Hesep-ti et complété sous le roi Send, de la IIe dynastie. Le manuscrit qui nous l’a conservé[14] remonte seulement à la IXIe dynastie ; il est assez probable que l’ouvrage lui-même avait dû se modifier depuis les jours du roi Send au far et à mesure que la science faisait des progrès. Tel qu’il nous est parvenu, il renferme un grand nombre de recettes qui remontaient à un temps immémorial. L’ancienneté de son origine le maintenait en grand honneur dans les écoles ; il faisait sans doute partie de cette bibliothèque médicale du temple d’I-m-hotpou, à Memphis, qui existait encore au temps des empereurs romains et fournissait des remèdes aux médecins grecs. L’Égypte est naturellement un pays fort sain. Les Égyptiens, disait Hérodote, sont les mieux portants de tous les mortels. Ils n’en étaient que plus attentifs à soigner leur santé. Chaque mois, trois jours de suite, ils provoquent des évacuations au moyen de vomitifs et de clystères, car ils pensent que toutes les maladies de l’homme viennent des aliments... La médecine chez eux est partagée : chaque médecin ne s’occupe que d’une seule espèce de maladie, et non de plusieurs. Les médecins en tous lieux abondent, les uns pour les yeux, les autres pour la tête, d’autres pour les dents, d’autres pour le ventre, d’autres pour les maux internes. Il ne semble pas que celle division dont parle Hérodote ait été aussi absolue que l’historien a bien voulu le dire. Le même individu pouvait traiter toutes les maladies en général ; seulement, pour les maux d’yeux ou pour quelques autres affections, il y avait comme chez nous des spécialistes que l’on consultait de préférence aux praticiens ordinaires. Si leur nombre paraissait considérable à l’historien grec, cela tient à la constitution médicale d’un pays où les ophtalmies et les maladies intestinales, par exemple, sont encore aujourd’hui plus fréquentes que partout en Europe. La médecine théorique ne paraît pas avoir fait de grands progrès en Égypte, bien que les pratiques de la momification eussent dû fournir aux médecins l’occasion d’étudier à loisir l’intérieur du corps humain. Une sorte de crainte religieuse ne leur permettait pas plus qu’aux médecins chrétiens du moyen âge de mettre en pièces, dans un but de pure science, le cadavre qui devait reprendre vie un jour. Leur horreur pour quiconque rompait l’intégrité du corps humain était si grande, que l’embaumeur chargé de pratiquer les incisions réglementaires était l’objet de l’exécration universelle. Toutes les fois qu’il venait d’exercer son métier, les assistants le poursuivaient à coups de pierres et l’auraient assommé sur place s’il ne s’était enfui à toutes jambes. De plus, les règlements médicaux n’étaient pas de nature à encourager les recherches scientifiques. Les médecins devaient traiter le malade d’après les règles posées dans certains livres d’origine réputée divine. S’ils s’écartaient des prescriptions sacrées, c’était à leurs risques et périls ; en cas de mort du patient, ils étaient convaincus d’homicide volontaire et punis comme assassins. Le seul point que nous connaissions de leurs doctrines est la théorie des esprits vitaux. Le corps renfermait un certain nombre de vaisseaux qui charriaient des esprits vivifiants. La tête a trente-deux vaisseaux qui amènent des souffles à son intérieur ; ils transmettent les souffles à toutes les parties du corps. Il y a deux vaisseaux aux seins qui conduisent la chaleur au fondement... Il y a deux vaisseaux de l’occiput, deux du sinciput, deux à la nuque, deux aux paupières, deux aux narines, deux à l’oreille droite par lesquels entrent les souffles de la vie ; il y en a deux de l’oreille gauche par lesquels entrent les souffles[15]. Les souffles dont il est question dans ce passage sont appelés ailleurs les bons souffles, les souffles délicieux du Nord. Ils pénétraient dans les veines et les artères, se mêlaient au sang qui les entraînait par tout le corps, faisaient mouvoir l’animal et le portaient pour ainsi dire. Au moment de la mort, ils se retirent avec l’âme, le sang se coagule, les veines et les artères se vident et l’animal périt. Les maladies dont il est question dans les papyrus médicaux ne sont pas toujours faciles à reconnaître. Ce sont, autant qu’on en peut juger, des varices ou des ulcères aux jambes, une sorte d’érisypèle, le ver, et enfin la maladie divine mortelle, le divinus morbus des Latins, l’épilepsie. Un traité développe quelques questions relatives à la conception et à l’accouchement. La diagnose est donnée dans plusieurs cas et permettrait peut-être à un médecin de reconnaître la nature de l’affection. Voici celle d’une sorte d’inflammation : Lourdeur du ventre ; le col du cœur malade ; au cœur, inflammation, battements accélérés. Les vêtements pèsent sur le malade ; beaucoup de vêtements ne le réchauffent pas. Soifs nocturnes. Le goût pervers, comme un homme qui a mangé des fruits de sycomore. Chairs amorties comme celles d’un homme qui se trouve mal. S’il va à la selle, son ventre est enflammé et refuse de s’exonérer. Les médicaments indiqués sont de quatre sortes : pommades, potions, cataplasmes et clystères. Ils son t composés chacun d’un assez grand nombre de substances empruntées à tous les règnes de la nature. On y trouve citées plus de cinquante espèces de végétaux, depuis des herbes et des broussailles jusqu’à des arbres, tels que le cèdre dont la sciure et les copeaux passaient pour avoir des propriétés lénitives, le sycomore et maints autres dont nous ne comprenons pas les noms antiques. Viennent ensuite des substances minérales, le sulfate de cuivre, le sel, le nitre, la pierre memphite (aner sopd), qui, appliquée sur des parties malades ou lacérées, avait, dit-on, des vertus anesthésiques. La chair vive, le cœur, le foie, le fiel, le sang frais et desséché de divers animaux, le poil et la corne de cerf, jouaient un grand rôle dans la confection de certains onguents souverains contre les inflammations. Les ingrédients constitutifs de chaque remède étaient piles ensemble ; puis, bouillis et passés au linge, ils avaient d’ordinaire pour véhicule l’eau pure ; mais souvent on les mélangeait avec des liquides d’espèces variées, la bière (haq), la bière douce (haq notsem) ou tisane d’orge, le lait de vache et de chèvre, l’huile d’olive verte et l’huile d’olive épurée (baq notsem), ou même, comme dans la médecine de Molière, l’urine humaine ou animale. Le tout, sucré de miel, se prenait chaud matin et soir. Mais les maladies n’avaient pas toujours une origine naturelle. Elles étaient souvent produites par des esprits malfaisants qui entraient dans le corps de l’homme, et trahissaient leur présence par des désordres plus ou moins graves. En traitant les effets extérieurs, on parvenait tout au plus à soulager le patient. Pour arriver à la guérison complète, il fallait supprimer la cause première de la maladie en éloignant par des prières l’esprit possesseur. Aussi une ordonnance de médecin se composait-elle de deux parties : d’une formule magique et d’une formule médicale. Voici une conjuration destinée à corroborer l’action d’un vomitif : Ô démon qui loges dans le ventre d’un tel fils d’une telle, ô toi dont le père est nommé Celui qui abat les têtes, dont le nom est Mort, dont le nom est Mâle de la mort, dont le nom est Maudit pour l’éternité ! Pour guérir le mal de tête, on n’avait qu’à dire : Le devant de la tête est aux chacals divins, le derrière de la tête est un pourceau de Râ. Place-les sur un brasier ; quand l’humeur qui en sortira aura atteint le ciel, il en tombera une goutte de sang sur la terre. Ces paroles devaient être répétées quatre fois. Si ce galimatias ne guérissait pas le malade, au moins le débarrassait-il des terreurs superstitieuses dont il était assailli. Le médecin, après avoir calmé de la sorte l’esprit du patient, pouvait essayer sur le corps l’efficacité des remèdes traditionnels. L’invocation magique passait pour anéantir la cause mystérieuse ; le traitement combattait les manifestations visibles du mal[16]. § 5. — MAGIE. En parlant des connaissances réelles des Égyptiens en fait d’astronomie j’ai été amené tout à l’heure à dire quelques mots de leurs superstitions astrologiques, ainsi que de la croyance qu’ils nourrissaient à l’existence de jours heureux et néfastes répartis dans le cours de l’année et exerçant une influence décisive sur la destinée des hommes. De même, l’emploi des opérations magiques, des incantations et des talismans dans la médecine des temps pharaoniques nous impose la nécessité de parler aussi avec quelque détail d’une autre superstition, qui tenait également une place capitale dans les préoccupations des Égyptiens et qu’ils croyaient une science réelle, la magie. Les livres magiques tenaient une certaine place dans toutes les bibliothèques de l’ancienne Égypte, et parmi les papyrus que nous possédons il en est plusieurs qui traitent de cette matière. Mais ce sont surtout les contes et les romans qui nous font voir quelle importance on attachait à la magie. On n’emploie pas communément chez nous, comme ressorts de romans, dit M. Maspero, les apparitions de divinités, les transformations de l’homme en bête, les animaux parlants, les opérations magiques. Ceux même qui croient le plus fermement aux miracles de ce genre, les considèrent comme un accident rare dans la vie moderne. Il n’en était pas de même en Égypte ; là sorcellerie y faisait partie de la vie courante, aussi bien que la guerre, le commerce, la littérature, les métiers qu’on exerçait, les divertissements qu’on prenait. Tout le monde n’avait pas vu les prodiges qu’elle opérait, mais tout le monde connaissait quelqu’un qui les avait vus s’accomplir, en avait profité ou en avait souffert. La magie était une science, et le magicien un savant des plus estimés. Les grands eux-mêmes, le prince Satni Khâ-m-Ouas et son frère, sont adeptes des sciences surnaturelles et déchiffreurs convaincus des grimoires mystiques. Un prince sorcier n’inspirerait chez nous qu’une estime médiocre ; en Égypte, la magie n’était pas incompatible avec la royauté, et les sorciers du Pharaon eurent souvent le Pharaon pour élève. Parmi les personnages des contes égyptiens, la plupart sont des sorciers amateurs ou de profession. Bitiou enchante son cœur et se l’arrache de la poitrine sans cesser de vivre, se transforme en bœuf et en arbre. Khâ-m-Ouas et son frère ont appris, par aventure, l’existence d’un livre que le dieu Tahout avait écrit de sa propre main, et qui était pourvu de propriétés merveilleuses. Ce livre se composait de deux formules, sans plus, mais quelles formules ! Si tu récites la première, tu charmeras le ciel, la terre, l’enfer, les monts, les eaux ; tu connaîtras les oiseaux et les reptiles, tous tant qu’ils sont ; tu verras les poissons, car la force divine de l’eau les fera monter à la surface. Si tu récites la seconde formule, quand même tu serais dans la tombe, tu auras la même forme que tu avais sur la terre ; tu verras aussi le soleil se levant au ciel et son cycle de dieux, et la lune en la forme qu’elle a quand elle paraît. Satni Khâ-m-Ouas tenait à se procurer, outre ; l’ineffable douceur de voir à son gré le lever de la lune, la certitude de ne jamais perdre la forme qu’il avait sur terre. Le désir qu’il a de se procurer le livre merveilleux devient le principal ressort du roman. L’idée de toutes les formules magiques égyptiennes contre les fléaux de la vie, les maladies, les animaux malfaisants, est l’assimilation de celui qui les prononce aux dieux, assimilation que produit la vertu des paroles de l’enchantement et qui met l’homme à l’abri du danger. Aussi généralement la formule ne consiste pas dans une invocation à la puissance divine, mais dans le fait de proclamer qu’on est tel ou tel dieu, qu’on le devient par l’opération théurgique ; et quand l’homme qui répète l’incantation appelle à son secours quelques personnages du panthéon, c’est comme l’un d’eux, qui a droit à l’aide de ses compagnons de divinité. Ceci est très nettement établi dans les formules du célèbre papyrus magique Harris, objet des études de M. Chabas, manuscrit de l’époque de la XIXe dynastie, qui est peut-être un fragment du recueil de magie dont on attribuait la composition au dieu Tahout, le comptant ainsi dans la collection des livres hermétiques[17]. Voici une des incantations de ce papyrus, destinée à se mettre à l’abri des crocodiles : Ne sois

point contre moi ! Je suis Ammor. Je suis

An-hour, le bon gardien. Je suis

le grand maître du glaive. Ne te

dresse pas ! Je suis Monthou. N’essaie

pas de surprendre ! Je suis Set. Ne

porté pas tes deux bras contre moi ! Je suis Sotp. Ne

m’alteins pas ! Je suis Séthou. Alors

ceux qui sont dans l’eau ne sortent pas ; ceux

qui sont, sortis ne rentrent pas à l’eau ; et ceux

qui restent à flotter sur les eaux sont

comme des cadavres sur Fonde ; et

leurs bouches se ferment, comme

sont fermés les sept grandes arcanes, d’une clôture éternelle. Dans cette autre, dirigée contre les différents animaux nuisibles, l’homme qui veut se mettre à l’abri de leurs atteintes invoque l’aide d’un dieu, mais à titre de dieu lui-même : Viens à

moi, ô seigneur des dieux ! Repousse

loin de moi les lions venant de la terre, les

crocodiles sortant du fleuve, la

bouche de tous les reptiles mordants sortis de leurs trous Arrête,

crocodile Mako, fils de Set ! Ne

vogue pas avec ta queue ; ne

saisis pas de tes deux bras ; n’ouvre

pas la gueule. Que

l’eau devienne un feu ardent devant toi ! La

pique des trente sept dieux est sur tes yeux ; l’arme

des trente-sept dieux est sur ton œil ; tu es

lié au grand croc de Râ ; tu es

lié aux quatre piliers de bronze du midi, à

l’avant de la barque de Râ. Arrête,

crocodile Mako, fils de Set ! Car je suis Ammon, le mari de sa mère. Il en est de même de cette troisième formule, où c’est à Hor que s’identifie l’incantateur, en réclamant l’appui d’Isi et de Neb-t-ha Nephthys) contre tous les périls qui pourraient menacer un Égyptien dans une maison de campagne isolée : Ô toi

que ramène la voix du gardien, Hor a

prononcé à voix basse l’invocation : Campagne ! Cela

dit, les animaux qui le menaçaient ont rétrogradé. Qu’Isi,

ma bonne mère, prononce pour moi l’invocation, ainsi

que Neb-t-ha, ma sœur ! Qu’elles

demeurent dans l’arche de salut à mon sud, à mon

nord, à mon

occident, à mon

orient, Pour

que soit scellée la gueule des lions et des hyènes, la tète

de tous les animaux à longue queue qui se

repaissent de chair et boivent le sang ; pour

les fasciner ; pour

leur enlever l’ouïe ; pour me

tenir dans l’obscurité ; pour ne

pas me mettre en lumière ; pour me

rendre invisible à tout

instant de la nuit ! Fréquemment c’est à Osiri que le personnage qui veut être défendu des mauvaises influences s’assimile. Il se représente, comme le dieu bienfaisant dont nous raconterons un peu plus loin l’histoire, en butte aux entreprises de Set, le dieu ennemi, et de son funeste cortège de maux ; et pour en conjurer l’action il rappelle les événements de la lutte épique dans laquelle, après avoir succombé, le principe de l’ordre et de la conservation de la vie, symbolisé par Osiri, avait définitivement triomphé. C’est ce que nous voyons, par exemple, dans cette incantation contre la morsure des serpents venimeux, inscrite sur un petit papyrus du Louvre, qui, roulé dans un étui, se portait comme talisman : Il est

comme Set, l’aspic, le

serpent malfaisant, dont le venin est brûlant. Celui

qui vient pour jouir de la lumière, qu’il soit caché ! Celui

qui demeure dans Thèbes s’approche de toi, cède,

reste en ta demeure ! Je suis

Isi, la veuve brisée de douleur. Tu veux

t’élever contre Osiri ; il est

couché au milieu des eaux, où

mangent les poissons, où boivent les oiseaux, où les

filets enlèvent leur prise, tandis

qu’Osiri est couché dans la souffrance. Ô Toum,

seigneur d’On, ton

cœur est satisfait et triomphant. Ceux

qui sont dans le tombeau sont en acclamations, ceux

qui sont dans le cercueil se livrent à l’allégresse, lorsqu’ils

voient le fils d’Osiri renversant

les ennemis de son père, recevant

la couronne blanche de son père Osiri et

atteignant les méchants. Viens !

relève-toi, Osiri-Sap, car tes

ennemis sont abattus. Ce n’est pas seulement à l’homme que les paroles magiques peuvent communiquer la vertu divine ; elles peuvent y faire même participer des animaux pour la protection de l’homme, comme elles font résider un pouvoir invincible dans un objet inanimé, enchanté comme talisman. Le papyrus magique Harris nous donne ainsi la formule qu’on prononçait sur un chien de garde, afin d’augmenter sa force par la puissance de l’enchantement : Debout

! chien méchant ! Viens !

que je te prescrive ce que tu as à faire aujourd’hui. Tu

étais attaché, te voilà délié. C’est

par Hor qu’il t’est prescrit de faire ceci : Que ta

face soit le ciel ouvert ! Que ta

mâchoire soit impitoyable ! Que ta

force immole comme le dieu Har-schafi ! Massacre

comme la déesse Anata ! Que ta

crinière présente des verges de fer ! Sois pour cela Hor et pour cela Set[18] ! Va au

sud, au nord, à l’ouest, à l’est ; la

campagne t’est livrée toute entière ; rien ne

t’y arrêtera. Ne dirige

pas ta face contre moi ; dirige-la

contre les animaux sauvages. Ne

présente pas ta face sur mon chemin ; présente-la

sur celui de l’étranger. Je

t’investis d’une vertu fascinatrice ; enlève, l’ouïe ! Car tu

es le gardien courageux, redoutable. Salut !

Parole de salut ! Dans ces citations on voit se dessiner clairement deux faits signalés par les écrivains grecs, et qui donnaient à la magie égyptienne un caractère tout à fait à part. C’est d’abord l’absence de développement démonologique. Les Égyptiens n’admettaient que dans le monde des âmes un certain nombre de génies en antagonisme, les uns parèdres et serviteurs d’Osiri, les autres formant le cortège de Set. Sur la terre, ce sont uniquement les fléaux naturels, les animaux nuisibles qui, avec des âmes de damnés revenant comme vampires, servent d’instruments à la puissance du dieu du mal. Les exorcismes magiques ne combattent pas des démons à proprement parler ! De même, ce n’est pas sur des esprits favorables et inférieurs aux dieux que s’exerce le pouvoir des incantations propitiatoires. Il met au service dé l’homme pour le protéger l’action des dieux eux-mêmes. Quant au rapport que ces formules établissent entre l’homme et les dieux, il est aussi conçu d’une manière exclusivement propre aux doctrines égyptiennes. Chez les autres peuples, la puissance magique ne commande qu’aux esprits secondaires et n’a d’action coercitive que sur les démons mauvais. A ceux-ci l’exorciste impose une volonté impérative quand il leur dit de se retirer ; mais envers les dieux, même dans les opérations de la magie, on ne s’adresse que par voie de prières et de supplications. En Égypte il en est autrement. Admettant que l’emploi de certaines formules sacramentelles élevait l’homme jusqu’aux dieux et parvenait à l’identifier à chacun d’eux, on avait dû, par une pente inévitable, être conduit à regarder ces formules comme renfermant un pouvoir qui s’imposait aux dieux, même les plus puissants, et leur commandait. Aussi les écrivains alexandrins nous disent-ils que les Égyptiens prétendaient contraindre les dieux, par leurs évocations et leurs formules magiques, d’obéir à leurs désirs et de se manifester à leurs yeux. Appelé par son nom véritable, le dieu ne pouvait résister à l’effet de l’évocation. Le papyrus Harris fournit le texte d’une évocation de ce genre, qui ne s’adresse à rien moins qu’Ammon, le dieu suprême de Thèbes : Descends

! descends ! gauche du ciel, gauche

de la terre ! Ammon

s’élève en roi, vie, santé, force ; il a

pris la couronne du monde entier. Ne

ferme pas l’oreille. Les

serpents à la marche oblique, qu’ils

ferment leurs bouches. Et que

tout reptile reste confondu dans la poussière par ta

vaillance, ô Ammon. Ceci devait se prononcer sur une amulette représentant l’image d’Ammon à quatre têtes de bélier, peinte sur l’argile, foulant un crocodile aux pieds, et huit dieux qui l’adorent placés à sa droite et à sa gauche. » Dès lors la vertu du dieu lui-même était enfermée dans le talisman, et quel que fût l’arrêt du destin résultant du jour fatidique où avait eu lieu la naissance d’un homme, Ammon en personne était obligé de le défendre contre les périls des crocodiles et des reptiles tant qu’il restait en possession de ce moyen de protection surnaturelle. Un des phylactères les plus employés et tenus pour les plus puissants consistait dans la représentation du dieu Hor enfant, nu, debout, la tête surmontée du masque hideux du dieu Bès, les pieds sur deux crocodiles, tenant dans ses mains des serpents, des scorpions, des lions, des gazelles, et quelquefois entouré des figures d’un certain nombre d’autres dieux. Une formule talismanique accompagnait cette représentation, qu’on exécutait en toute sorte de matière, et elle avait pour effet certain d’enchaîner Hor, ainsi que tous les dieux figurés avec lui, à l’obligation de couvrir la personne de celui qui s’armait du talisman contre les attaques des animaux féroces ou venimeux, ses propriétés contre les ravages des troupeaux de gazelles venant du désert sur les terres cultivées[19]. Dans chaque talisman, la formule magique qui consacrait enfermait ainsi quelque chose de la toute-puissance divine. Par leur vertu, l’homme mettait la main sur les dieux ; il les enrôlait à son service, les lançait ou les rappelait, les forçait à travailler et à combattre pour lui. Ce pouvoir formidable que le magicien croyait posséder, quelques-uns l’employaient à l’avancement de leur fortune ou à la satisfaction de leurs passions. La loi punissait de mort ceux qui abusaient de la sorte ; elle laissait en paix tous ceux qui exerçaient par leurs charmes une action inoffensive ou bienfaisante. L’opinion tout égyptienne que j’indique persista jusqu’aux derniers temps de la religion pharaonique. Elle se trouve consignée dans les écrits de l’hiérogrammate Chérémon, qui avait composé sous les Ptolémées un traité sur la science sacrée des Égyptiens. Non seulement, remarque M. Maury, on appelait le dieu par son nom, mais s’il refusait d’apparaître, on le menaçait. Ces formules de contrainte à l’égard des dieux ont été appelées par les Grecs Θεών άνάγκαι. Porphyre, dans sa Lettre à Anébon, s’indigne d’une pareille prétention chez les magiciens égyptiens, d’une foi si aveugle dans la vertu des mots. Je suis profondément troublé de l’idée de penser, écrit-il, que ceux que nous invoquons comme les plus puissants reçoivent des injonctions comme les plus faibles, et qu’exigeant de leurs serviteurs qu’ils pratiquent la justice, ils se montrent cependant disposés à faire eux-mêmes des choses injustes, lorsqu’ils en reçoivent le commandement, et tandis qu’ils n’exaucent pas les prières de ceux qui ne se seraient pas abstenus des plaisirs de Vénus, ils ne refusent pas de servir de guides à des hommes sans moralité, au premier venu, dans des voluptés illicites. Au reste, ce pouvoir des incantations magiques, qui forçait les dieux à obéir, devenait formidable pour celui même qui l’exerçait, s’il ne s’en rendait pas digne par sa pureté morale et sa science des choses religieuses. Le roman de Satni Khâ-m-Ouas, que nous analysons un peu plus loin, roule en grande partie sur les catastrophes surnaturelles qui assaillent celui qui, sans y être préparé par une initiation suffisante, se trouve en possession du livre de magie composé par le dieu Tahout. On comprend qu’avec l’idée dont nous parlons, l’emploi des noms eût pris dans la magie et même dans la religion de l’Égypte une importance toute particulière. Les dieux égyptiens étaient essentiellement myrionymes, comme les Grecs ont qualifié Isi. Deux chapitres spéciaux du Livre des Morts, les 141e et 142e, ont pour objet d’instruire le défunt des nombreux noms d’Osiri comme secours tout-puissant dans son voyage infernal. Non seulement, dit M. Birch, il est indiqué sur quelques monuments de la XIIe dynastie qu’ils sont dédiés à certains dieux sous tous leurs noms, mais on trouve aussi des tables de noms du dieu Phtah, le démiurge, et du dieu Râ, le principe solaire, sur des monuments du règne de Râ-mes-sou II... La gnose ou la connaissance des noms divins, dans leur sens extérieur et dans leur sens ésotérique, était en fait le grand mystère religieux ou l’initiation chez les Égyptiens. Les formules du papyrus Harris sont remplies d’allusions à cette importance magique du nom des dieux : Moi, je

suis l’élu des millions d’années, sorti

du ciel inférieur, celui dont

le nom n’est pas connu. Si l’on

prononçait son nom sur la rive du fleuve, oui !

il le consumerait. Si l’on

prononçait son nom sur la terre, oui !

il en ferait jaillir des étincelles. Je suis

Schou, sous la figure de Râ, assis au milieu de l’œil de son père[20]. Si ce qui est dans l’eau[21] ouvre la bouche où

saisit de ses bras, je

ferai tomber la terre dans le bassin de l’eau, mettant

le sud à la place du nord dans le

monde entier. Et cette autre, qui contient une évocation formelle : Viens à

moi, viens à moi ! ô toi

qui est permanent pour les millions de millions d’années, ô

Khnoum, fils unique, conçu

hier, enfanté aujourd’hui ! Celui

qui connaît ton nom est

celui qui a soixante-dix-sept yeux et soixante-dix-sept oreilles. Viens à

moi ! Que ma voix soit entendue comme fut entendue la voix de la grande oie Nakak[22], dans la nuit. Je suis Bah[23], le grand. Nous trouverons également dans la magie chaldéenne la doctrine de l’efficacité du nom suprême et mystérieux des dieux. Mais elle paraît avoir un caractère fort différent sur les bords du Nil et sur ceux de l’Euphrate. En Chaldée, comme dans toutes les religions de l’Asie antérieure, le nom mystérieux est regardé comme une véritable hypostase divine, qui a une existence personnelle et par suite une puissance propre sur les autres dieux, d’un rang moins élevé, comme sur la nature et le monde des esprits. La conception égyptienne est que c’est sur le dieu même auquel il appartient que le nom mystique exerce un pouvoir ; appelé par ce nom, le dieu se voit obligé d’obéir. C’est pour cela qu’il demeure secret, de peur qu’on n’en abuse, et que les initiés seuls parviennent à le connaître. Dans la magie égyptienne des bas temps, telle que l’exposent les Néoplatoniciens, on regarda comme indispensable, dit M. Maury, lors même que le magicien ne comprenait pas la langue à laquelle le nom du dieu était emprunté, de conserver ce nom sous sa forme primitive, car un autre mot n’eût pas eu la même vertu. L’auteur du traité des Mystères des Égyptiens, attribué à Iamblique, prétend que les noms barbares, les noms tirés des idiomes des Égyptiens et des Assyriens, ont une vertu mystique et ineffable qui tient à la haute antiquité de ces langues, à l’origine divine et révélée de la théologie de ces peuples. L’emploi de noms bizarres, inintelligibles au vulgaire, étrangers à la langue égyptienne et empruntés à d’autres idiomes ou composés de fantaisie, l’emploi de tels vocables à titre de noms mystérieux des dieux remonte, du reste, en Égypte à une date plus haute qu’on ne serait d’abord porté à le croire. Nous rencontrons des noms de ce genre, dont aucun n’est égyptien, désignant Set et Osiri, dans l’imprécation magique de nature funéraire qui se lit sur un papyrus du Louvre, daté du règne de Râ-mes-sou II. Ô

Oualbpaga ! ô Kemmara ! ô Kamalo ! ô

Karkhenmou ! ô Aamâgaâ ! Les

Ouana ! les Remou ! Les

Outhoun, ennemis du Soleil ! Ceci

est pour commander à ceux qui sont parmi vous tous, les

adversaires. Il est mort par violence, l’assassin de son frère[24] ; il

averse son âme au crocodile. Pas un

pour le plaindre. Mais il

amène son âme au tribunal de la double justice, par-devant Mamouremoukahabou[25] et les seigneurs absolus qui sont avec lui[26]. Celui-ci

répond à son ennemie : Ô lion,

face noire, yeux

sanglants, venin en bouche, destructeur

de son propre nom, . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la