CIVILISATION, MŒURS, RELIGION ET ART DE L’ÉGYPTE

CHAPITRE PREMIER — ORGANISATION SOCIALE ET POLITIQUE, ET MŒURS.

Texte numérisé par Marc Szwajcer

|

§ 1. — CONSTITUTION SOCIALE DU PEUPLE ÉGYPTIEN La division du peuple en classes était la base de la constitution sociale de l’Égypte antique ; la royauté en était le sommet. Le nombre de ces classes varie dans Hérodote et Diodore de Sicile, les deux écrivains de la littérature classique qui nous ont fourni des renseignements à cet égard. Le premier distingue sept classes : les prêtres, les guerriers, les bouviers, les porchers, les gens de métier, les interprètes, les pilotes. Le second divise autrement la population. Pour lui, il n’y a que cinq classes : les prêtres, les guerriers, les agriculteurs, les pasteurs, les artisans. Cette divergence entre les deux historiens, qui avaient tous deux vu et parcouru l’Égypte, indique que les renseignements qu’ils nous ont transmis sur celte matière étaient incomplets et assez légèrement pris. Dep lus, bien des conditions civiles que nous voyons signalées et mentionnées sur les monuments ne rentrent naturellement dans aucune des classes énumérées par les deux écrivains grecs. On a longtemps supposé, sur la foi de témoignages mal interprétés, que le peuple égyptien était sévèrement divisé en castes. Un savant français, J.-J. Ampère, a victorieusement réfuté cette idée[1]. La caste, en effet, n’existe qu’à trois conditions imposées à ses membres : s’abstenir de certaines professions qui leur sont interdites, se préserver de toute alliance en dehors de la caste, continuer la profession qu’on a reçue de ses pères. Or, pour ne parler que des classes sacerdotale et militaire, au sein desquelles les professions se seraient transmises de père en fils suivant Hérodote et Diodore, voici ce que nous apprennent les monuments : 1° Les fonctions sacerdotales et militaires, loin d’être exclusives, étaient souvent associées les unes avec les autres, et chacune d’elles avec des fonctions civiles, le même personnage pouvant porter un titre sacerdotal, un titre militaire et un titre civil ; 2° un personnage revêtu d’un titre militaire pouvait s’unir à la fille d’un personnage investi d’une dignité sacerdotale ; 3° les membres d’une même famille, soit le père, soit le fils, pouvaient remplir l’un des fonctions militaires, l’autre des fonctions civiles ; ces fonctions enfin ne passaient pas nécessairement aux enfants. Il n’y avait donc pas de caste sacerdotale dans le sens rigoureux du mot, puisque les prêtres pouvaient être en même temps généraux ou gouverneurs de provinces, architectes ou juges. Il en était de même de l’état militaire, dans lequel le même homme était chef des archers et gouverneur de l’Éthiopie méridionale, préposé aux constructions royales et chef d’un corps de mercenaires étrangers. L’hérédité n’était pas non plus la loi générale de la société égyptienne. Sans doute le fils héritait souvent de l’emploi de son père, et plus souvent dans les classes sacerdotale et militaire que dans les autres ; mais ce fait, qui se retrouve dans une foule d’autres sociétés, ne prouve nullement que l’hérédité fût absolue et universelle. Il y avait jadis en France une classe essentiellement vouée à la guerre, c’était la noblesse ; il y en avait une autre au sein de laquelle les charges se transmettaient à peu près de père en fils, c’était la classe des magistrats. On n’en conclura pas cependant que la France ait jamais été soumise au régime des castes. Il serait donc plus juste de traduire par le mot corporation, ainsi que l’a fait Ampère, le mot grec auquel on a donné le sens de caste en parlant de l’ancienne Égypte. De toutes les classes entre lesquelles se partageait la société égyptienne, celles des guerriers et des prêtres jouissaient des plus grands honneurs. Les prêtres, surtout sous les dernières dynasties, formaient dans l’État une sorte de noblesse privilégiée. Ils remplissaient les plus hautes fonctions et possédaient la plus grande et la meilleure partie du sol ; et pour rendre cette propriété inviolable, ils la représentaient comme un don de la déesse Isi, qui leur avait, dans le temps où elle était sur la terre, assigné un tiers du pays. Ces terres étaient exemptes de toute espèce d’impôts ; elles étaient ordinairement affermées moyennant une redevance qui constituait le trésor commun du temple dont les terres dépendaient, et qui était employée aux dépenses du culte des divinités, ainsi qu’à l’entretien des prêtres et de leurs nombreux subordonnés. Les prêtres, disent les écrivains classiques, ne dépensaient rien de leurs biens propres ; chacun d’eux recevait sa portion des viandes sacrées, qu’on leur donnait cuites ; on leur distribuait même chaque jour une grande quantité de bœufs et d’oies ; on leur donnait aussi du vin, mais il ne leur était pas permis démanger du poisson. Cette dernière prescription était d’une rigueur absolue. Manger du poisson, pour un prêtre égyptien, était faire acte éclatant d’apostasie, renoncer formellement à son sacerdoce et se poser en contempteur des dieux. Dans quelques documents indigènes, correspondances ou pièces administratives, il est question de prêtres qui ont commis une aussi coupable infraction aux règles de leur état, et c’est de cette manière que leur acte est interprété. Le 9 du mois de thoth, le premier mois de l’année, une vieille coutume religieuse imposait à tous les Égyptiens de manger un poisson grillé devant la porte de leurs maisons ; les prêtres recevaient ce jour-là le leur, comme les autres, mais au lieu de se souiller en le mangeant, ils le brûlaient en public sur des charbons. Ce n’était pas là du reste, la seule prescription diététique relativement à la nourriture qui fût imposée aux membres du sacerdoce égyptien. La viande de porc leur était strictement interdite comme impure, interdiction qui du reste était, sauf quelques cas exceptionnels, la même pour les gens de toutes les classes du peuple. Certains aliments végétaux, permis aux non-prêtres, étaient encore du nombre des choses interdites pour le sacerdoce, par exemple les fèves, les pois, les lentilles, l’ail et les oignons. Ce n’étaient pourtant pas, à proprement parler, des aliments impurs, puisqu’on les présentait aux dieux en offrandes. Les oignons en particulier, ces fameux oignons d’Égypte après lesquels les Benê-Yisraël soupiraient dans le désert, figurent presque toujours parmi les objets de nature comestible offerts aux dieux ou aux morts dans les cérémonies du culte. Dans certains rites on les voit réunis par leurs tiges en faisceaux qui s’ouvrent en bas, de manière à coiffer comme une sorte de couvercle la table où sont accumulées les autres offrandes. C’est probablement la double circonstance de l’interdiction pour les prêtres de ‘manger ce légume et de son caractère habituel d’offrande sacrée qui a donné lieu à la fable puérile, si souvent répétée sur la foi des écrivains grecs et latins, d’après laquelle les Égyptiens auraient rendu aux oignons un culte divin. Dans la réalité cette assertion ne repose sur aucun fondement sérieux. Les prêtres étaient obligés à la plus extrême propreté sur eux et dans leurs vêtements. Ils se rasent le corps enlier tous les trois jours, dit Hérodote, dont le récit se trouve pleinement d’accord avec les monuments. Ils ne portent qu’une robe de lin et des chaussures en écorce de papyrus ; il ne leur est pas permis d’avoir d’autre habit ni d’autre chaussure. Us se lavent deux fois par jour dans l’eau froide et autant de fois toutes les nuits ; en un mot, ils ont mille pratiques religieuses qu’ils observent régulièrement. Une grande cérémonie de purification précédait chacun de leurs jeûnes, qui étaient nombreux et duraient de sept à quarante-deux jours. Pendant le temps de ces jeûnes ils devaient s’abstenir de tout aliment ayant eu vie et pratiquer la plus rigoureuse chasteté. Le costume des prêtres, surtout celui dans lequel ils officiaient, variait suivant leur rang et leur fonction. Les représentations monumentales en font connaître un assez grand nombre de types. Le plus souvent, la robe de lin rituelle y est d’étoffe fine et transparente, d’une sorte de batiste empesée et gaufrée à petits plis, au moyen d’un instrument de bois dont les musées renferment quelques exemplaires en original. L’insigne spécial du prêtre d’ordre supérieur appelé sam, consistait dans une peau de léopard posée par-dessus la tunique, dont la tête, passant sur l’épaule gauche, retombait sur la poitrine. La hiérarchie sacerdotale égyptienne comprenait de nombreux degrés, classés d’après leur rôle et leur importance. Clément d’Alexandrie en donne une énumération dont l’exactitude a été confirmée par l’étude des documents hiéroglyphiques eux-mêmes ; et il indique celui des livres sacrés, attribués au dieu Tahout, que les membres de chaque catégorie de prêtres devaient étudier et savoir par cœur pour être en mesure de remplir dignement leur office. L’ordre supérieur était celui de ce que les Grecs ont appelé les prophètes, » qui devaient être versés à fond dans toutes les matières relatives à la doctrine religieuse, aux lois, au culte et à la discipline sacerdotale. C’étaient eux qui, non seulement présidaient aux cérémonies des temples, y tenaient la première place et y accomplissaient les rites principaux, mais aussi qui en administraient les revenus. Dans les assemblées sacerdotales, tenues quand il s’agissait de porter de nouveaux règlements sur les choses religieuses, les prophètes étaient ceux à qui appartenait le privilège d’opiner les premiers. Chaque prêtre était attaché au service d’un dieu et d’un sanctuaire déterminé. Celui d’un dieu ne jouissait pas du droit d’officier dans le temple d’un autre ; mais tous pouvaient, dans certaines circonstances, pratiquer les rites du culte de famille en l’honneur des ancêtres et y présenter les offrandes à Osiri, en tant que dieu des enfers. A tout temple était attaché un nombreux clergé, présentant l’échelle des principales classes de la hiérarchie. Un grand prêtre ou chef des prophètes y présidait ; c’est lui qui offrait le sacrifice à la divinité du temple. La présence seule du roi lui enlevait ce privilège et le faisait passer au second rang ; il devenait alors l’assistant du souverain. Les grands prêtres tenaient la tête de l’ordre des prophètes, et même ils en sont quelquefois distingués comme formant un ordre supérieur. Leur rang réciproque était déterminé par le rang même que tenaient dans le panthéon les dieux dont ils desservaient les sanctuaires. Dans chaque nome ou province il y avait un temple principal, dont le grand prêtre était de droit chef du sacerdoce de la province. Quant aux grands prêtres dos dieux suprêmes des villes comme Thèbes et Memphis, leur rang et leur autorité sur les prêtres de tout le pays était on rapport avec la prépondérance politique des cités où ils avaient la direction du sacerdoce. Sous les dynasties thébaines, de la XVIIIe à la XXe les grands prêtres d’Ammon à Thèbes devinrent graduellement les chefs des prêtres de l’Égypte entière, des souverains pontifes, de véritables Papes, dont l’autorité spirituelle, toujours grandissante, se doubla d’un pouvoir temporel qui s’accentua et se développa au fur et à mesure de l’affaiblissement de l’autorité royale sous des princes fainéants, à tel point qu’un jour vint où ces grands prêtres d’Ammon, comme nous l’avons déjà raconté (tome II), ceignirent temporairement la couronne des Pharaons. Les principaux titres sacerdotaux que nous lisons dans les textes égyptiens sont ceux de noutri hon, traduit par prophète ; de noutri atef ou père divin, qui constituait un grade inférieur mais d’où on pouvait s’élever par élection à celui de prophète ; de ab ou purificateur, qui était encore au-dessous ; enfin, le dernier de tous était le titre de noutri meri. Dans le culte funéraire, celui qui récitait les prières et pratiquait les cérémonies rituelles à la porte du tombeau était appelé kar hebi. Au-dessous de ces prêtres proprement dits s’échelonnaient un certain nombre de catégories de ministres inférieurs des autels, tels que les fai sen-noutri, porte-encens, et les hosi, musiciens et chanteurs. Du temps dé l’Ancien Empire on voit des femmes investies du titre de noutri hon-t ou prophétesses, placées sur le même rang que les prophètes et remplissant exactement le même office. Mais dès la XIIe dynastie on n’en rencontre plus de trace. Hérodote remarque qu’en Égypte, à la différence de ce qui se passait chez les Grecs, aucune femme ne pouvait exercer la prêtrise, même dans le culte des déesses. Ceci était déjà vrai dans l’Égypte thébaine du Moyen et du Nouvel Empire ; mais ceci ne doit être entendu que par rapport à l’office propre du prêtre, en tant que sacrificateur et médiateur officiel entre les hommes et les dieux. Sans qu’il y eût de véritables prêtresses, les femmes avaient de certains rôles dans le culte égyptien. A presque tous, les temples étaient attachées des chanteuses, qema-t, et des joueuses de sistre, ahi-t. En outre, nous rencontrons des femmes, qui, pour la plupart sont épouses, mères ou filles de prêtres, portant le titre de noutri hem-t ou noutri tiou-t, épouse ou servante concubine de tel ou tel des grands dieux mâles, dont elles desservent le temple. C’est ce que les Grecs ont appelé les Pallacides de tel ou tel dieu. En quoi consistait proprement leur office, c’est ce que nous ne saurions définir d’une manière précise ; mais leur rang était élevé et leur caractère particulièrement sacré. Sur les monuments qui les représentent, elles tiennent le sistre à la main et présentent des fleurs au dieu dont on les tenait pour les épouses terrestres. Les principales de ces Pallacides des dieux étaient celles de l’Ammon thébain. A partir de l’avènement de la XVIIIe dynastie, les princesses de sang royal et les reines elles-mêmes tinrent à grand honneur d’être revêtues de ce titre saint et de l’office qu’il désignait, marque éclatante de l’estime où on le tenait. Amon-iri-ti-s, pendant la régence qu’elle exerçait à Thèbes pour son frère Schabaka, était décorée de ce titre religieux. Après la classe sacerdotale venait, dans l’ordre d’importance, la classe militaire, qui, elle’ aussi, jouissait de grands privilèges. Sa constitution, telle qu’elle nous est décrite par les auteurs grecs d’après ce qu’ils en avaient vu en visitant le pays, paraît avoir été de date assez tardive. Sous l’Ancien et le Moyen-Empire, il semble que l’organisation des troupes égyptiennes ait été toute féodale. Les princes héréditaires des nomes et les seigneurs terriens qui leur étaient subordonnés, levaient parmi leurs vassaux des contingents qui leur servaient à maintenir l’ordre et à garder les places situées sur leur territoire, lis veillaient à leur instruction et s’étudiaient à s’en faire des satellites dévoués, dont les armes devaient être la meilleure garantie du maintien de leur puissance personnelle. C’est de leurs rangs qu’ils tiraient les soldats qu’ils devaient fournir au souverain sur sa réquisition et dont un certain noyau restait sans doute à demeure auprès de sa personne ou dans le voisinage des frontières. Dès les plus anciennes époques, du reste, nous voyons les Pharaons renforcer leur armée proprement égyptienne de corps de mercenaires étrangers. Sous les grands conquérants de la XVIIIe et de la XIXe dynastie, on constate l’existence d’une armée royale permanente, nombreuse, bien exercée, puissamment disciplinée, capable, en un mot, d’assurer au loin la prépondérance militaire de l’Égypte. En guise de cavalerie, cette armée comptait des chars de guerre en grand nombre, mais le véritable nerf en était l’infanterie, divisée en troupes de ligne, mesch-ou ou menfi-ou, et troupes légères, nofri ou. Les premières se formaient pour le combat en phalange profonde et compacte ; les secondes consistaient surtout en archers dont l’habileté était renommée. L’armée était répartie en régiments, que distinguait la variété de leurs enseignes et de leur équipement. Les grades y étaient ceux de lieutenant, menh, capitaine, mer, et colonel, haout ; on ne sait pas encore bien définir quelle était la nature de celui que désignait le titre d’origine sémitique adon. Ces officiers paraissent avoir été entretenus par des dotations territoriales proportionnées à leur grade. Le privilège de la naissance était pour quelque chose dans l’obtention des grades, et l’on conçoit que les fils d’officiers devenaient, plus facilement que d’autres, officiers eux-mêmes. Cependant le soin que, dans les correspondances littéraires du temps de la XIXe dynastie qui sont parvenues jusqu’à nous, les scribes prennent de détourner leurs élèves des séductions de la carrière militaire, montre qu’elle était accessible à tous. Le moment de la guerre de délivrance qui expulsa les Pasteurs et des premières campagnes triomphantes des Pharaons de la XVIIIe dynastie fut celui des officiers de fortune, qui, partis des rangs mêmes du peuple, parvinrent par leur seule vaillance personnelle, aux plus hautes situations de l’armée. Du temps de la XIXe les candidats aux grades militaires étaient conduits de bonne heure à la caserne et y recevaient une éducation spéciale qui commençait au sortir de l’enfance[2]. L’avancement était modelé sur celui de la carrière des scribes ; on y procédait de même par examens. En un mot, il s’était constitué un véritable mandarinat militaire, à la façon de celui de la Chine. Quant aux soldats, on ignore comment ils se recrutaient à cette époque. Mais des armées aussi considérables que celles des grands conquérants égyptiens de cet âge n’ont pu être alimentées d’hommes que par des levées portant sur tout le pays et sur la masse de la population. C’est seulement après la XXe dynastie, dans la période de troubles et de compétitions dynastiques qui amena la décadence complète de la monarchie égyptienne et bientôt celle du pays lui-même, c’est seulement alors que les milices, en partie d’origine étrangère mais de familles établies depuis plusieurs générations dans la vallée du Nil, arrivèrent à se constituer en une sorte de nation à part au sein de la nation. Elles faisaient et défaisaient les rois, à la manière des mamelouks et des janissaires ; ses chefs ceignaient souvent la couronne, ou bien, sans porter jusque-là leur ambition, se rendaient indépendants de fait dans telle ou telle province, sous leur titre militaire. Dans ces conditions, l’armée égyptienne fit ce que firent plus tard les janissaires en Turquie. Elle se constitua en classe fermée, perpétuée par l’hérédité, de manière à n’avoir pas à partager avec de nouveaux venus ses privilèges et son pouvoir politique. Elle immobilisa entre ses mains les dotations territoriales destinées à son entretien. La condition de soldat devint un métier fixe, auquel l’accès n’était plus permis qu’aux fils de soldats ou bien aux individus que les compagnies consentaient à admettre dans leurs rangs par une véritable cooptation, tandis que la masse delà nation était tenue systématiquement écartée du maniement des armes, et par suite des avantages attachés désormais à l’état militaire. C’est ainsi que les choses étaient définitivement organisées au temps des dernières dynasties, et que les Cirées les virent fonctionner sous la domination perse ou sous les rois nationaux qui interrompirent à certains moments cette domination. Hérodote nous apprend que de son temps la classe des guerriers, qui comptait quatre cent dix mille hommes en état de porter les armes, était divisée en deux corps, qui s’appelaient Calasiriens et Hermotybiens. Le premier de ces noms s’est retrouvé dans les documents indigènes sous la forme kalâscher ; mais on ignore quelle était la forme véritable du second. Ces deux corps permanents et héréditaires étaient distribués dans les différents nomes de l’Égypte de la manière suivante : Les nomes des Hermotybiens étaient ceux de Busiris (IXe de la Basse-Égypte), Sais (Ve de la même région), Chemmis (IXe de la Haute-Égypte), Paprémis (VIIe de la Basse-Égypte), Prosopis (IVe de la même contrée) et la moitié de Nathô (le Ni-adliou du VIIe ou celui du XVe nome de la Basse-Égypte). Ces nomes fournissaient au besoin cent soixante mille hommes. Les Calasiriens occupaient les nomes de Thèbes (IVe du sud), de Bubastis (XVIIIe du nord), de Aphthis et de Tanis (formant ensemble l’ancien XIVe nome du nord), de Mendês et de Thmuis (formant ensemble l’ancien XVe du nord), de Sébennytus (XIIe de la même région), de Pharbsethus (partie de l’ancien XVIIIe du nord), d’Onuphis (XVIIe de la même région), d’Anysis (district du XIIe), d’Athribis (Xe du nord), enfin l’île de Myecphoris (Mâ-Snéfrou, située dans la XVIIIe province du nord). Ces nomes pouvaient mettre sur pied, lorsqu’ils étaient le plus peuplés, deux cent cinquante mille hommes. On voit, d’après la désignation des différents nomes occupés par la classe des guerriers, que l’état de choses décrit par Hérodote n’avait pu prendre naissance que postérieurement à la XXe dynastie, alors que toute la puissance militaire des Égyptiens s’était concentrée dans la Basse-Égypte. Dans l’intérieur du Delta quatre nomes et demi étaient occupés par les Hermotybiens et douze par les Calasiriens ; il n’y en avait, au contraire, qu’un seul de chacun d’eux dans la Haute-Égypte, savoir les districts de Gheminis ou Panupolis et de Thèbes. Les corps d’origine étrangère, mais fixés à demeure dans le Delta depuis plusieurs siècles, comme les Maschouasch, avaient été évidemment englobés dans l’une ou l’autre de ces catégories. La classe des guerriers, comme celle des prêtres, était très richement dotée, et elle possédait à peu près le tiers du sol. Chacun d’eux, au rapport d’Hérodote, avait douze aroures de terre[3], exemples de toute espèce de charges et de redevances. C’était là le lot des soldats. Pour les officiers la dotation s’accroissait en raison du grade. Tous les ans, mille hommes, tant des Calasiriens que des Hermotybiens, allaient servir de gardes au roi. On leur donnait par jour, à chacun, pendant la durée de ce service, cinq mines de pain (un peu plus de deux kilogrammes), une mine de bœuf (un peu moins d’un kilogramme) et quatre mesures de vin. Telle fut l’organisation de la force armée en Égypte sous les dernières dynasties de la monarchie pharaonique. Les Égyptiens, pendant des siècles, employèrent principalement des troupes nationales, et chez eux le service militaire fut considéré comme un privilège, comme une distinction. Les corps d’auxiliaires et de mercenaires, dont on constate l’existence dès la VIe dynastie et qui furent toujours nombreux, étaient tenus alors dans une situation très inférieure à celle des corps indigènes ; ils n’arrivaient à y être assimilés que lorsque leur existence, conservée héréditairement pendant plusieurs générations, avait fini par en faire de véritables citoyens de l’Égypte, comme les Matsiou sous le Moyen-Empire et les Maschouasch sous le Nouveau. Psaméthik Ier, comme nous l’avons raconté dans le livre précédent, désorganisa toute cette constitution de l’armée en donnant aux mercenaires grecs, qu’il engageait, le pas sur les troupes nationales. La troupe des guerriers indigènes y vit une violation flagrante de ses privilèges, et deux cent mille guerriers quittèrent spontanément les garnisons où le roi les avait à dessein relégués, pour aller former des établissements en Éthiopie. Dès lors les derniers restes de l’ancienne puissance militaire de l’Égypte furent brisés. Les mercenaires grecs et cariens, dont se composèrent en majorité les armées égyptiennes sous la XXVIe dynastie, devinrent plutôt les instruments des rois que les défenseurs delà nation. La rivalité s’établit entre eux et ce qui subsistait encore de la classe des guerriers, et l’Égypte fut livrée aux divisions intestines et à l’anarchie. Le jour où l’invasion persique arriva, le pays ne sut pas se défendre, et il suffit d’une bataille pour rendre Kambouziya maître de toute la vallée du Nil. Toute la portion de la population libre qui n’appartenait ni au corps sacerdotal ni au corps militaire composait en Égypte comme un troisième ordre de l’État, qui lui-même se subdivisait en plusieurs classes, dont le nombre et les attributions sont assez mal déterminés par les historiens anciens. C’est en effet sur ce chapitre que portent les divergences entre Hérodote et Diodore de Sicile. Le premier répartit le peuple en cinq catégories ; le second n’en admet que trois : les pasteurs, les agriculteurs et les artisans. Sur certains points il semble assez facile de faire cesser le désaccord. Ainsi les artisans, les marchands, les interprètes, dont Hérodote fait autant de catégories, appartenaient vraisemblablement à la même classe, dont ils ne formaient que des subdivisions ; les bouviers et les porchers, que le même auteur distingue, rentraient aussi sans doute dans une seule classe, les pasteurs. Mais il reste toujours une différence importante entre Hérodote et Diodore de Sicile, le second admettant une classe particulière d’agriculteurs que le premier ne connaît pas : Heeren croît qu’ils sont désignés par Hérodote sous le nom de κάπηλοι, hommes de métier, et alors il faudrait comprendre les agriculteurs parmi les artisans. La nature même de la propriété territoriale en Égypte autorise cette interprétation. En effet, ainsi que le raconte Diodore et que le confirment les monuments, le tout sol de l’Égypte était entre les mains des rois, des prêtres et des guerriers, elles agriculteurs n’étaient pas autre chose que des colons attachés, à la glèbe, qui cultivaient, moyennant une redevance, les domaines, possédés par les classes privilégiées. Ils étaient tenus à se l’aire inscrire périodiquement sur des registres tenus à cet effet par des scribes gouvernementaux, registres qui portaient non seulement leurs noms,et leur état civil, mais leur signalement très détaillé, et des remarques sur leur bonne ou leur mauvaise conduite’. On les cédait avec la propriété du sol ; ils ne pouvaient pas sortir du territoire sans la permission du gouvernement, et même il leur fallait obtenir un passeport pour circuler dans l’intérieur de l’Égypte. Le régime des corvées pour les travaux publics pesait sur eux dans toute sa rigueur. Leur position était à peu près semblable à celle des modernes fellahs, qui n’ont pas de propriété à eux et qui exploitent le sol de l’Égypte pour le compte du souverain. D’après Diodore on comptait dans la même classe que les agriculteurs, les chasseurs et les mariniers. Il y avait des chasseurs attachés à toutes les grandes maisons pour les approvisionner de gibier et pour accompagner le maître quand il voulait se livrer à ce plaisir. Il y en avait aussi dans les principales fermes, dont le service était analogue à celui de la louveterie de nos jours, et qui s’occupaient à détruire les animaux féroces menaçant la sécurité des troupeaux et des hommes eux-mêmes. Entre temps, ils tuaient aussi du gibier, et le produit de celui qu’ils vendaient au marché entrait dans le revenu de la propriété dont ils dépendaient. Certains chasseurs avaient la spécialité de prendre au filet les oiseaux d’eau sur les canaux et les marais ; ce sont surtout les lacs du Delta qui étaient le théâtre où s’exerçait leur activité. D’autres parcouraient le désert pour y atteindre les antilopes et les autruches, dont les œufs et les plumes étaient des objets d’un commerce fort lucratif. La corporation des mariniers et pilotes se composait d’individus voués à la navigation du Nil. L’inondation qui transformait périodiquement l’Égypte en un vaste lac rendait leurs services indispensables. D’ailleurs il y avait ordinairement sur le Nil et sur les nombreux canaux qui sillonnaient le pays un grand mouvement de bâtiments de toute espèce ; car le transport des marchandises et des matériaux nécessaires aux constructions se faisait par eau. Le fleuve était la principale et presque unique voie du commerce intérieur. Les Égyptiens regardaient la mer comme impure et avaient horreur de s’y aventurer ; aussi est-ce une question fort douteuse que celle de savoir s’ils eurent jamais de véritables marins pris parmi eux, et si, dans le temps où les Pharaons entretinrent des flottes considérables sur la Méditerranée et sur la mer Rouge, elles furent montées par d’autres matelots que des Phéniciens. Diodore de Sicile range dans sa classe des artisans et gens de métier les marchands, les taverniers et les musiciens. Ouvriers et marchands étaient organisés par corporations très spécialisées, avec des degrés rigoureux de maîtrise. L’État entretenait sur les marchés des peseurs publics, qui vérifiaient officiellement, pour tous ceux qui en faisaient la demande, le poids des denrées vendues et en délivrait un certificat faisant foi. Ils étaient, nous dit-on, comptés dans la même classe que les marchands. Quant aux interprètes, dont Hérodote fait une classe à part, ils devaient appartenir aussi au même degré de la hiérarchie sociale. Ces interprètes étaient indispensables aux besoins du commerce, mais ils .ne paraissent avoir été organisés en corporation que sous les rois Saïtes, lorsque les relations avec les étrangers eurent pris un développement, et une activité qu’elles n’avaient encore jamais eues. Comme au Japon de nos jours, ces interprètes étaient généralement en Égypte de naissance mixte. On les recrutait parmi les enfants issus des unions plus ou moins régulières des étrangers avec des femmes du pays, et on leur donnait dès l’enfance une éducation spéciale, en vue du métier qu’ils étaient appelés à remplir. La classe des pasteurs, inférieure a celle des cultivateurs, comprenait naturellement tous ceux qui faisaient de l’élève du bétail leur principale occupation. Le sol de l’Égypte était très favorable au développement de cette branche de l’industrie agricole. On y élevait de nombreux troupeaux de bœufs, de moutons, de chèvres et d’ânes, confiés à des bergers spéciaux, qui dépendaient du fermier et étaient tenus comme d’une condition plus humble que les laboureurs. Les scènes de la vie des champs, retracées sur les parois des tombeaux, nous montrent souvent ces pasteurs donnant leurs soins aux bestiaux, les conduisant au pâturage, leur appliquant avec un fer rouge la marque du propriétaire, ou bien en amenant les troupeaux devant les intendants qui en enregistrent le compte. Après le labourage et les semailles, au lieu de herser les champs, on y lâchait des moulons qui, en piétinant la terre humide, y enfouissaient le grain. Il y avait aussi des bergers spécialement préposés aux nombreuses bandes d’oies et de canards qu’on élevait sur les canaux. Il ne faut pas, du reste, confondre les bergers proprement égyptiens de race, qui habitaient les villages et s’occupaient des troupeaux dans l’intérieur du pays, avec les pasteurs nomades répandus sur les frontières. Ceux-ci étaient généralement odieux aux Égyptiens ; la Bible et Hérodote l’attestent. Cette antipathie, qui remontait aux temps les plus anciens de la monarchie et qui a toujours existé dans l’Orient entre les habitants sédentaires et les nomades ou Bédouins, s’appliquait aussi aux tribus étrangères établies dans les marécages du Delta et dont une grande partie descendait des Pasteurs de Hâ-ouar. Ces tribus avaient bien adopté les mœurs égyptiennes ; mais, restées h moitié barbares, elles se livraient au brigandage et entretenaient par leurs déprédations la vieille haine qui animait contre elles les autres classes de la société. La corporation des porchers, qu’Hérodote distingue expressément des autres bergers, était méprisée et regardée comme impure. Elle se composait de gens auxquels on interdisait non seulement l’accès des temples, mais encore tout mélange avec les autres classes. Le porc était aux yeux des Égyptiens, comme aux yeux des Juifs, un animal immonde. Cependant, d’après un ancien usage, il y avait un jour de l’année où l’on immolait à Set un animal de cette espèce, et où l’on mangeait la chair de cette victime. Le reste du temps, c’étaient les étrangers seuls qui se nourrissaient de porc. Les pêcheurs étaient groupés à côté des porchers et tenus également pour impurs. Leur métier était, en outre rude et périlleux, à cause des animaux redoutables qui habitaient le fleuve et les marais. Aussi la description des misères des diverses professions, composée au temps de la XIIe dynastie, à laquelle nous avons fait d’assez nombreux emprunts dans le livre précédent, parle de celle-ci en ces termes : Je

te dis comment le pêcheur a plus de peine que tout autre métier qui

ne travaille pas sur le fleuve. Il

vit au milieu des crocodiles. Si

les touffes de roseau viennent à manquer sous son pied, et

si le crocodile est là, c’est

en vain qu’il crie au secours. La

terreur l’aveugle. Le nombre des pêcheurs était d’ailleurs considérable, le Nil et ses canaux étant très poissonneux, et le poisson, frais ou salé, entrant pour une large part dans l’alimentation du peuple égyptien. Us employaient surtout de grands filets, que les représentations monumentales nous montrent remplis de poissons de toute espèce. Quant aux prolétaires, aux gens sans moyens d’existence réguliers, aux misérables, ils étaient aussi comptés dans la dernière classe de la population, à côté de ceux qui exerçaient des professions méprisées et à peine au-dessus des esclaves. § 2. — LA ROYAUTÉ La constitution politique de l’Égypte ne varia pas dans toute l’énorme durée de l’empire des Pharaons. Elle demeura toujours une monarchie, la plus absolue peut-être qui ait existé dans le monde. Ni changements de dynasties, ni compétitions de princes rivaux n’y apportèrent jamais aucune modification. Les Égyptiens, dit Diodore de Sicile, respectent et adorent leurs rois à l’égal des dieux. L’autorité souveraine dont la Providence a revêtu les rois, avec la volonté et le pouvoir de répandre des bienfaits, leur paraît être un caractère delà divinité. Ce passage de l’historien grec est pleinement d’accord avec les faits qui ressortent de l’étude des monuments. Dès le temps des plus vieilles dynasties on voit exister ce respect sans bornes de la royauté, qui se transforme en un véritable culte et fait du Pharaon le dieu visible de ses sujets. Les monarques égyptiens sont plus que des pontifes souverains,-ce sont de réelles divinités. La classe sacerdotale est dans leur dépendance absolue. L’épithète de fils du dieu Soleil est l’accessoire obligé de tout nom de Pharaon. Ils s’intitulent en même temps le dieu grand, le dieu bon, ils s’identifient avec le grand dieu Hor, parce que, comme dit une inscription, le roi est l’image de Râ (le dieu Soleil) parmi les vivants. Le prince, en montant sur le trône, se transfigurait, pour ainsi dire, aux yeux de ses sujets. De son vivant, il obtenait une complète apothéose. Voilà pourquoi il prenait un nom symbolique et mystérieux, une sorte de nom divin, au moment de son intronisation. Ce nom se lit dès les époques les plus reculées dans les légendes royales, sur un étendard que surmonte un épervier couronné. On appelle aussi le monarque le soleil seigneur de justice, parce que c’est de lui que tout est censé émaner dans l’ordre moral et dans l’ordre matériel ; il règle tout, comme l’astre du jour règle les phénomènes cosmiques. La divinité du roi, commencée sur la terre, se complète en quelque sorte et se perpétue dans l’autre vie. Tous les Pharaons morts deviennent des dieux, de façon qu’après chaque règne le panthéon égyptien s’enrichit d’une nouvelle divinité. La série des Pharaons constituait ainsi une série de dieux auxquels le monarque régnant devait adresser ses hommages et ses invocations. De là ces monuments où l’on voit un Pharaon offrant un culte à ses prédécesseurs. La liste en était si longue que, dans les inscriptions commémoratives de leur piété, les rois sont obligés de faire un choix parmi les noms de tous les princes divinisés. Ce culte des Pharaons fut si persistant, et si révéré qu’on vit subsister jusqu’à l’époque ptolémaïque l’adoration des rois de l’âge primitif. Ces rois avaient leur sacerdoce particulier, comprenant les plus hauts degrés de la hiérarchie, leurs prophètes, attachés quelquefois aux autels de deux ou plusieurs monarques à la fois. Le sanctuaire de chacun des rois des dynasties primitives était attenant à sa pyramide. Ceux des rois du Moyen-Empire devaient être aussi placés près de leurs tombeaux, sans préjudice des endroits où un de ces monarques était honoré à titre de divinité synthrône dans quelqu’un des temples des grands dieux, comme Ousor-tesen III à Semneh. A Thèbes, les grands édifices sacrés de la rive gauche du Nil, de la rive funèbre, à Médinet-Abou, à Qournah et dans les localités voisines, sont les temples que les fastueux monarques delà XVIIIe et de la XIXe dynastie, ensevelis à quelque distance en arrière dans les tombes souterraines de la vallée de Biban-el-Molouk, ont fait construire de leur vivant pour les cérémonies du culte funéraire qui devait leur être rendu après leur mort. Mais ce n’est pas tout. Le Pharaon était si bien homme et dieu ; il réunissait si véritablement en lui les deux natures dans l’opinion des Égyptiens, qu’il s’adressait à lui-même un culte. Divers monuments figurent le prince présentant des offrandes à sa propre image, à son propre nom. On comprend quel prestige une pareille exaltation de la royauté devait donner en Égypte à la puissance souveraine. Cette puissance, déjà si grande chez les peuples de l’Asie, voisins de cette contrée, y prenait le caractère d’une véritable idolâtrie. Les Égyptiens n’étaient à l’égard de leur roi que des esclaves tremblants, obligés par la religion même d’exécuter aveuglément ses ordres ; les plus hauts et les plus puissants fonctionnaires ne constituaient que l’humble domesticité du Pharaon. Les plus insignifiantes faveurs de celui-ci à leur égard sont mentionnées dans leurs épitaphes comme leurs titres de gloire les plus éclatants. L’un, par exemple, a été autorisé à toucher les genoux du roi et dispensé de se prosterner jusqu’à terre devant lui ; l’autre a obtenu le privilège de garder ses sandales dans le palais du prince. Pour s’accommoder d’un semblable régime, pour consentir à s’annuler comme individu et à n’être que le docile ouvrier de la gloire du maître, il fallait que l’Égyptien, comme l’on été presque tous les peuples de l’Orient, fût totalement dépourvu de ce sentiment d’indépendance, de dignité personnelle, qui est la force et le titre de noblesse des nations modernes et perce déjà chez les Grecs et chez les Romains. Mais pour que ce régime ait duré, il fallu aussi que l’Égyptien fût profondément pénétré de l’idée que le gouvernement auquel il était soumis émanait de la volonté divine. Une vive foi religieuse dévoyée dans ce sens dégradant pouvait seule lui inspirer la résignation nécessaire à sa condition servile. Autour d’un roi-dieu, l’étiquette ne pouvait manquer d’être rigoureuse. Non seulement tous les actes de la vie publique des rois, mais aussi ceux de leur vie privée et journalière étaient réglés d’une manière invariable. Eveillé dès le matin, le roi devait d’abord recevoir et lire les lettres et rapports qui lui étaient envoyés de toutes parts, afin de prendre une exacte connaissance de ce qui se passait dans son empire. Ensuite, s’être baigné et revêtu des insignes de la royauté, il offrait un sacrifice aux dieux. Les victimes étaient amenées à l’autel ; le grand-prêtre se tenait près du roi, lui servant d’assistant, et, en présence du peuple, il suppliait à haute, voix les dieux de conserver au prince la santé et les autres biens. En même temps il énumérait les vertus du roi, parlait de sa piété envers les dieux et de sa douceur envers les hommes. Il le représentait tempérant, magnanime, ennemi du mensonge, aimant à faire le bien, etc. En un mot, toutes les vertus, toutes les qualités lui étaient attribuées, et nulle part plus qu’en Égypte ne régnait le principe que le roi ne peut mal faire. Aussi ce que racontent plusieurs auteurs grecs d’assemblées populaires pour juger les rois après leur mort, n’est qu’un pur et simple roman. Le roi mort était aussi bien dieu et impeccable que le roi vivant. S’il y a eu dans la série des annales égyptiennes quelques rois privés de sépulture et dont les noms ont été effacés sur les monuments, ce n’a pas été par suite d’un jugement populaire, mais bien par l’ordre d’un autre roi, qui voulait traiter son rival en usurpateur. En même temps que dieu, et comme tel, le roi était pontife. Dans chaque temple en l’honneur de la divinité du lieu, il y avait certaines cérémonies, les plus hautes et les plus augustes de toutes, que seul il avait le droit d’accomplir et où le grand prêtre lui-même ne pouvait le suppléer en son absence. Seul il pénétrait dans certaines salles mystérieuses, hermétiquement fermées quand il n’était pas là et ou aucun vivant ne pouvait mettre les pieds sans sacrilège ; seul il revêtait certains ornements particulièrement saints et portait la main à certains objets sacrés. Nul autre que le roi n’était autorisé ta ouvrir les portes scellées du naos renfermé dans le plus intime sanctuaire et où le dieu était censé résider en personne, quelquefois représenté par un symbole qu’aucun œil humain, sinon l’œil royal, ne devait voir après qu’il y avait été placé. C’est, en effet, à un dieu terrestre seul qu’il pouvait appartenir de contempler face à face les grands dieux, ses pères et ses frères, dont il était au milieu des hommes l’émanation visible et tangible. Tout roi égyptien portait deux noms, qui s’écrivent sur les monuments enfermés dans cet encadrement elliptique auquel on a appliqué la qualification de cartouche. Le premier, que l’on a pris l’habitude de désigner par l’expression fort impropre de prénom, est le nom nouveau qu’il prenait en ceignant la couronne. C’est toujours un titre du dieu Râ, considéré comme l’auteur et le prototype de la royauté. Le cartouche contenant ce premier nom est invariablement précédé du titre de roi de la Haute et de la Basse-Égypte ou de celui de dieu bon. Le second cartouche, précédé de la qualification de fils du Soleil, renferme le nom que le monarque portait avant son avènement, comme prince héritier ou comme simple particulier. C’est seulement dans la Ve dynastie que l’usage du double nom commence à faire son apparition. Les rois antérieurs n’avaient qu’un seul cartouche. Et même il semble que l’adoption des deux ne devint une règle invariable qu’avec le Moyen Empire. En revanche l’usage de ce qu’on appelle le nom d’enseigne du roi, de ce nom mystérieux qu’on écrit sur une sorte de bannière et que précède l’appellation divine de Har-ouer, remonte aux origines mêmes de la monarchie. Enfin les souverains des premières dynasties avaient l’habitude, qui fut ensuite abandonnée, de faire suivre leur cartouche du nom de la pyramide qu’ils se faisaient construire pour leur sépulture ; il forme comme une sorte d’appendice à leur désignation personnelle. L’insigne essentiel et caractéristique de la royauté était le serpent uræus, qui décorait le front du souverain, tantôt attaché au diadème qui ceignait sa perruque de cérémonie, enveloppée souvent de cette ample coiffe de toile, en épousant les formes, qu’on appelait klaft, tantôt adhérant aux autres coiffures de cérémonie du monarque. Les plus importantes de ces coiffures étaient les deux sortes de hautes mitres en étoffe montée sur une armature solide ou en feutre, qu’on appelait la couronne blanche et la couronne rouge, et qui symbolisaient la souveraineté sur la Haute et sur la Basse-Égypte. Ces deux couronnes se combinaient en une seule, appelée skhent, qui était l’insigne de la royauté simultanée des deux divisions du pays. L’acte essentiel du couronnement des rois consistait à se coiffer solennellement du skhent, et à ce moment on lâchait des oies sauvages, en leur commandant d’aller porler aux quatre coins du monde la grande nouvelle que le Pharaon avait ceint la couronne de la Haute et de la Basse-Égypte. Cette cérémonie est retracée dans les bas-reliefs du temple de Médinet-Abou. Quant à la coiffure de bataille du roi, c’était le casque de forme particulière appelé khopersch, qui était aussi décoré de l’uræus sur le front. On ne sait pas si les coiffures compliquées et symboliques, propres à différents dieux, que l’on voit sur la tête des rois dans un certain nombre de bas-reliefs des temples, ont un caractère emblématique abstrait, ou si, dans la réalité, le souverain en portait de semblables à certaines occasions. Les vêtements royaux étaient toujours magnifiques et variaient suivant les circonstances. Le sceptre n’était pas en Égypte un des insignes constants et distinctifs de la puissance royale. Les Égyptiens, nous l’avons déjà dit à la fin du livre précédent, se rasaient soigneusement la fête et, au lieu de garder leurs cheveux naturels, portaient perruque. Aux enfants on laissait le crâne rasé à nu, mais on réservait au-dessus de l’oreille gauche une mèche de cheveux dont on faisait une tresse pendante. Cette tresse, signe de l’enfance, était coupée quand on atteignait à l’âge d’adolescent. Elle devint l’insigne des princes royaux. Tant que leur père vivait, quelque fût leur âge, quand bien même ils étaient depuis longtemps devenus des hommes faits, un simulacre de la tresse des enfants s’attachait au côté gauche de leur perruque et désignait leur qualité à tous les regards. Cet insigne était comme une expression de l’idée que, tant que le roi leur père était assis sur le trône, ils dépendaient de lui comme des enfants et ne pouvaient pas atteindre à l’indépendance de la virilité. On serait tenté de comparer à cet usage égyptien l’habitude espagnole de qualifier d’Infants les princes de sang royal. § 3. — ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Le territoire de l’Égypte proprement dite était distribué, sous le rapport de l’administration, en un certain nombre de districts auxquels les Grecs donnèrent le nom de nomes. La plupart d’entre eux correspondaient à d’anciennes principautés féodales des temps primitifs, et, pendant toute la durée de l’indépendance de l’Égypte et de là monarchie, ces circonscriptions territoriales ne subirent presque aucun remaniement. Le nome était, d’ailleurs, un district religieux autant que politique et administratif. Il avait ses dieux, son sanctuaire central, son culte et ses cérémonies propres. Aussi un esprit de particularisme local très marqué animait-il les nomes. Ils avaient de l’un à l’autre de fréquentes querelles politiques et religieuses, qui dégénéraient souvent en émeutes, en rixes sanglantes, et qui plus d’une fois eurent la plus fâcheuse influence sur les événements généraux dé l’histoire de l’Égypte. Au point de vue de l’administration financière et de la perception des impôts, les terres du nome et des districts entre lesquels il se subdivisait étaient classées en plusieurs catégories : 1° Le chef-lieu (nout), siège de l’administration civile et militaire, centre de la religion provinciale, et les autres villes ; 2° les terres arables (ouou), cultivées en céréales et fécondées par l’inondation ; 3° les terres basses(pe’hou), sur lesquelles le débordement du Nil laissait des marécages trop profonds pour être desséchés facilement ; on les mettait en pâturages quand on le pouvait, sinon l’on y cultivait le lotus et le papyrus, et on y faisait en grand l’élève des oiseaux d’eau ; 4° les canaux (maou), dérivés du fleuve pour les besoins de l’agriculture et de la navigation. En tête de chaque nome, comme chef de l’administration civile et militaire, était un gouverneur, que les Grecs appelèrent nomarque. Suivant les époques, nous le voyons tantôt un prince héréditaire (hiq), tantôt un fonctionnaire (mer-nout tsât-to ou simplement mer-nout tsât), nommé directement par le roi et révocable par sa volonté. Au-dessous du nomarque, d’autres magistrats lui étaient subordonnés ; ce sont ceux que les Grecs qualifièrent de toparques, administrateurs des districts secondaires et des cantons. L’autorité religieuse était exercée parle grand-prêtre du temple, dont la dignité était tantôt élective, tantôt héréditaire ; car il n’y avait pas d’uniformité sur ce point. Il y avait un livre officiel intitulé : Le livre des villes situées en Égypte et la description de tout ce qui se rapporte à elles. C’était un tableau complet et statistique de toute l’organisation administrative et religieuse des nomes et de leurs subdivisions, avec la nomenclature des villes, des territoires des différentes natures, des temples et de leurs propriétés, des reliques qu’ils renfermaient, l’énumération des productions locales, l’état hiérarchique des fonctions civiles et des sacerdoces, enfin l’indication des principales fêtes célébrées dans chaque nome. C’est de ce livre, nous est-il dit formellement, que sont extraits tous les renseignements sur les provinces de l’Égypte que l’on trouve gravées sur les murailles de certains temples, comme ceux d’Edfou et de Dendérah[4]. Le nombre des nomes ou préfectures de l’Égypte varia à diverses époques. Diodore de Sicile et Strabon en comptent trente-six ; mais si l’on relève, pour la période de la domination grecque des Ptolémées et de celle des Romains, toutes les indications des écrivains, des inscriptions et des monuments numismatiques, on arrive à dresser une liste de cinquante-quatre nomes, dont quatorze dans la Haute-Égypte, sept dans l’Égypte-Moyenne et trente-trois dans le Delta. Du temps des Pharaons, on ne distinguait que deux régions, la Supérieure et l’Inférieure, et chacune comprenait vingt-deux nomes, en tout par conséquent quarante-quatre. C’est d’après les catalogues qui se lisent aux parois, des temples que nous avons dressé les deux tableaux suivants des nomes, des districts qui en dépendaient, des chefs-lieux des uns et des autres et de leurs divinités tutélaires. Les divisions du territoire égyptien dans les temps pharaoniques et dans les temps gréco-romains y sont mis en rapport les uns avec les autres. En étudiant ces tableaux le lecteur fera bien de se reporter aux deux cartes de l’Égypte en général et de la Basse-Égypte en particulier, qui ont été données au commencement de notre précédent volume. NOMES DE LA HAUTE-ÉGYPTE

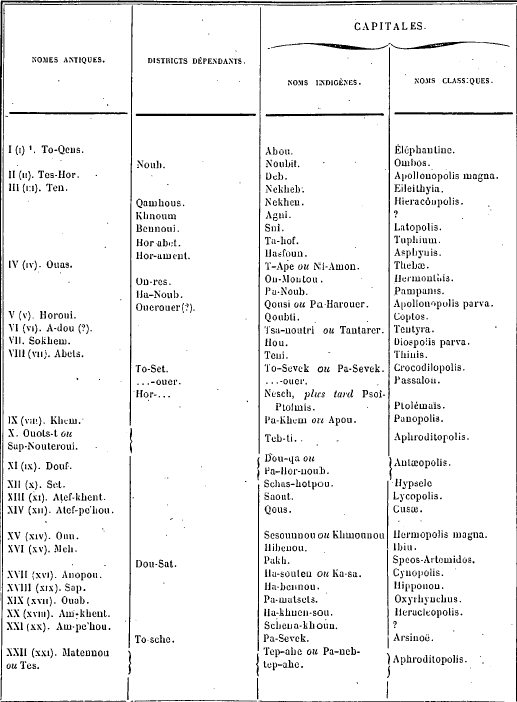

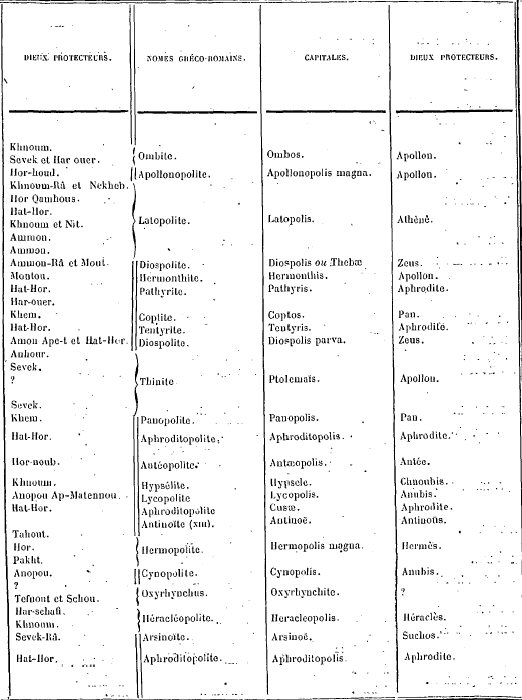

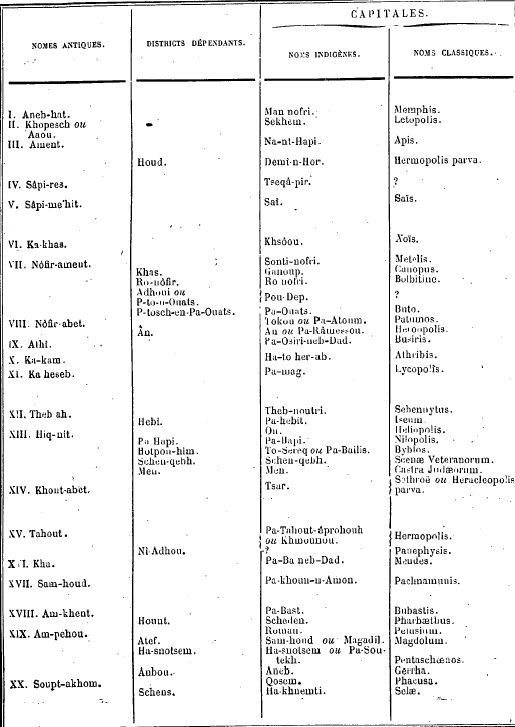

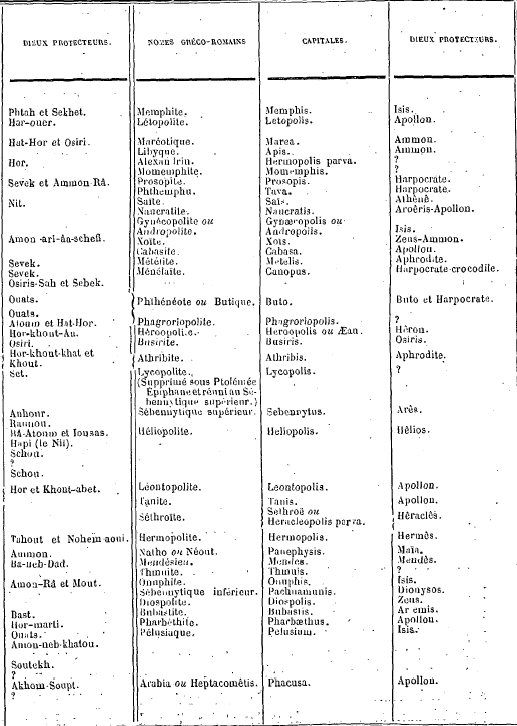

NOMES DE LA BASSE-ÉGYPTE

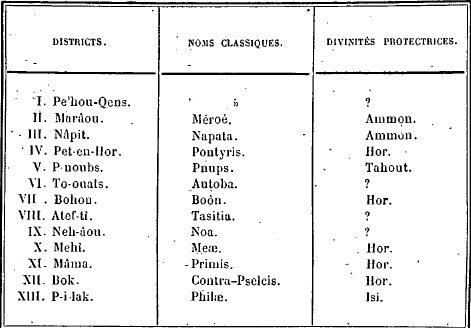

Au temps où la vice-royauté de Kousch, c’est-à-dire de l’Éthiopie, fut définitivement organisée sous le sceptre de l’Égypte, de la XVIIIe dynastie à la fin de la XXe, elle fut divisée en treize districts analogues aux nomes égyptiens et constitués de même. Cette division territoriale paraît avoir été conservée dans le royaume d’Éthiopie que forma la famille des grands-prêtres thébains d’Ammon, quand elle dut abandonner la capitale de la Haute-Égypte devant le progrès des dynasties originaires du Delta et se retirer au delà des cataractes. Les districts ainsi constitués embrassaient toute la vallée du Nil, depuis le confluent du fleuve Blanc et du fleuve Bleu, jusqu’à la cataracte de Syène, c’est-à-dire l’Éthiopie et la Nubie.

§ 4. — LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET LA CORPORATION DES SCRIBES. L’administration de l’Égypte, depuis les temps les plus reculés jusqu’à la conquête des Perses, était aux mains d’une bureaucratie puissante, nombreuse, savamment constituée, avec une hiérarchie à laquelle les pays les plus bureaucratiques du monde moderne n’ont rien à envier. Cette administration était très paperassière et tenait sa comptabilité de la façon la plus régulière. Parmi les papyrus conservés jusqu’à nous, il y a un certain nombre de fragments de rouleaux des comptes publics. On y possède aussi des rapports de police et des pièces de correspondance administrative, qui donnent une idée suffisante du mécanisme des bureaux égyptiens. Voici, par exemple, ce qu’un fonctionnaire en inspection écrit à son chef de service[5] : Je suis arrivé à Abou (Éléphantine). J’accomplis ma mission, je passe en revue les fantassins et les cavaliers des temples[6], ainsi que les domestiques, les subordonnés qui sont dans les demeures des officiers de Sa Majesté. Comme je vais faire un rapport direct par-devant Sa Majesté, mon affaire coule comme le Nil. Ne t’inquiète pas de moi. Voici maintenant les instructions envoyées à un employé de l’administration des travaux publics par son supérieur : Dès que cette dépêche te sera remise, applique-toi à faire travailler dans la demeure du roi Râ-mes-sou Mi-Amon, aimé comme Ammon. Point de négligence, point de mollesse. Car, sache que le nombre dés gens mis à ta disposition est divisé en trois escouades ayant chacune son capitaine, six cents hommes en tout, soit deux cents hommes par escouade. Fais-leur traîner les trois grands blocs de pierre qui sont à la porte du temple de Moût, et qu’on ne manque pas un seul jour à fournir leurs rations de blé et d’huile. Vois ! pour ce qui est des scribes du trésor et des scribes du grenier public, dès qu’ils seront revenus du voyage qu’ils font pour transporter des grains, qu’ils convoquent leurs hommes. Je t’abandonne la direction des hommes et des soldats. Empêche que certains ne restent dans l’inaction tandis que d’autres travaillent, et surtout que les capitaines n’emploient les hommes à leurs affaires personnelles. Quand tu enverras le chaland pour transporter les pierres, installe des contremaîtres pour surveiller les hommes ; que l’officier ne commande pas de malades pour lever la pierre ; enfin garde que les hommes ne quittent la barque en chemin, de telle façon qu’elle cesse de marcher. Et quand elle arrivera, dès qu’elle aura abordé, qu’aucun de ceux qui auront reçu l’ordre de la décharger ne reste oisif. Souviens-toi que le nombre d’hommes dont tu disposes, s’il est réparti convenablement, sa force est multipliée. Citons maintenant, pour compléter ce petit choix d’exemples, la réprimande adressée par un intendant des domaines à un subordonné négligent qui n’avait pas accompli un ordre précédemment reçu : Tu seras mis à l’amende, fraudeur que rien rie trouble. Qu’as-tu fait ? Je t’avais mandé : Remets une dizaine d’oies pour la reproduction aux gens que je t’envoie, et tu ne t’es pas mis en mouvement pour faire prendre les oies blanches sur l’étang. N’avais-tu pas pourtant du monde avec toi ? Oui certes, tu avais nombre de serviteurs avec toi. Les services dont le personnel était le plus nombreux et le plus savamment monté étaient ceux des travaux publics, de la guerre et de l’intendance des revenus de l’État. L’argent monnayé étant inconnu, tous les impôts se percevaient en nature. La distinction des différentes catégories du sol correspondait à la différence de leurs redevances. Les villes payaient la dîme en produits de leur industrie, les terres arables en céréales, les terres basses ou marais en bétail et les canaux en poisson. Un cadastre soigneusement établi, et tenu au courant des mutations, comprenait pour chaque district le relevé de toutes les espèces de terre et les noms de ceux qui les possédaient. Tout le personnel des bureaux était recruté dans la hiérarchie de l’immense corporation des scribes. Il y avait des scribes sacrés ou, comme ont dit les Grecs, des hiérogrammates, attachés aux temples, dépositaires des livres Saints, chargés de les conserver et de les copier, et tous les membres du sacerdoce avaient reçu l’éducation qui servait à les former. Il y avait des scribes royaux ou basilicogrammates, entre les mains de qui l’administration se trouvait placée, les’ uns civils, les autres militaires. De ces derniers on comptait au moins un par compagnie de soldats, chargé d’en tenir les écritures et la comptabilité. La corporation des scribes était comme un vaste mandarinat, pareil à celui de la Chine, où l’on s’élevait par une succession d’examens, depuis le poste d’employé le plus infime jusqu’aux plus hautes fonctions de l’État. Ceux qui avaient réussi à gagner un grade parmi les scribes royaux entraient par là d’emblée dans la première classe sociale. Les candidats malheureux aux examens qui ouvraient cette carrière, se réfugiaient dans les rangs des enregistreurs du poids des marchés, des notaires et des écrivains publics, qui étaient classés avec les marchands et avaient beaucoup d’occupation ; car en Égypte tout se faisait par écrit, et pour la moindre transaction un contrat était libellé. L’instruction littéraire d’un certain degré était la première condition qu’on exigeait d’un employé civil et même d’un officier. Il fallait avoir le titre de scribe pour obtenir la moindre charge dans l’administration ou dans l’armée. La science, officiellement constatée par les examens, pouvait conduire à tout. Aussi faut-il voir combien, dans leurs correspondances avec leurs élèves, les maîtres vantent les avantages que la science procure. J’ai déjà cité (tome II), un éloge du métier de scribe opposé aux misères des autres professions, composé sous la XIIe dynastie, et un autre, écrit sous la XIXe, où les privilèges dont jouit le scribe de l’administration civile sont mis en contraste avec les peines de la condition du paysan, et même de celle de l’officier. En voici un autre, que fournit le recueil classique des lettres d’Amon-em-Apt, chef des archivistes du trésor, à son élève Pen-ta-our : « Quand cetle lettre t’aura été apportée, que ton cœur n’aille plus voltigeant comme la feuille au vent ; que ton cœur ne néglige plus.ce qu’il est bon qu’un homme fasse ; que ton cœur ne poursuive plus les plaisirs et l’oisiveté. Il ne brille pas, celui qui fait les travaux manuels d’un journalier ; il n’inspire pas le respect. Faisant des travaux manuels, il est le serviteur des magistrats établis au-dessus de lui ; faisant des travaux manuels, il ne peut pas manifester sa valeur. Ses travaux sont désagréables ; il n’a pas de serviteur qui lui apporte son eau, pas de servante qui lui apporte son pain. Les autres se reposent à leur bon plaisir ; car leurs serviteurs les aident. L’homme qui n’a point de cœur s’occupe aux travaux manuels et y fatigue ses yeux. Mais celui qui comprend les mérites des lettres et s’y est exercé, prime tous les puissants, tous les courtisans du palais. Sache-le bien. Cette haute idée de la carrière qu’ils poursuivaient, du but brillant qu’elle offrait à l’ambition, encourageait les étudiants au travail et leur donnait l’ardeur nécessaire pour s’acharner a la préparation des examens, s’élevant de degré en degré à chaque épreuve subie et y trouvant à la fois honneur et profit. Le plus haut grade de la science du scribe, constituant un véritable doctorat, paraît avoir été celui de her seschta, mot à mot sur les secrets. On trouve mentionnés des her seschta du ciel, de la terre, des mines, des récoltes, du trésor, docteurs en astronomie et astrologie, en profession d’ingénieurs civils et d’ingénieurs des mines, en agriculture et en finances. Il y a là comme une indication d’autant d’examens spéciaux, qui ouvraient l’accès à ces doctorats bien distincts. Nous manquons de notions sur l’organisation des écoles où se formaient les candidats au titre de scribe, ainsi que sur le cycle des études qui préparaient à cette carrière, sur les connaissances dont il fallait justifier pour en obtenir les différents grades. Toujours est-il que dans les écoles la discipline était extrêmement sévère. Le maître recevait sur ses élèves délégation complète de l’autorité paternelle, avec toutes ses rigueurs. Il exigeait d’eux une application soutenue, une assiduité sans .relâche au travail, et il paraît avoir été de mode d’obtenir cette application par la rudesse beaucoup plus que par la douceur. Les correspondances des scribes fameux avec leurs disciples sont remplies de vertes réprimandes contre la paresse. Tourne ta face vers les lettres, beaucoup, beaucoup, écrit un de ces maîtres ; ne laisse pas retomber ta main ; veille à exécuter tous les ordres du prince de point en point. On enregistre les hommes, on en fait le recensement. L’homme est fait pour le chef, le cadet pour le capitaine. Le petit garçon vient au monde pour être arraché du sein de sa mère. Il n’arrive à l’âge d’homme qu’après avoir été roué de coups comme un âne. Tu seras toujours primé si tu n’as pas de cœur au ventre. Si tu négliges les devoirs agréables et lucratifs de l’employé, ta palette et tes rouleaux de papyrus, tu devras désespérer toujours. Sache-le bien. Si la réprimande ne suffisait pas, le bâton était là pour inculquer la discipline et l’amour du travail. Et le maître ne se faisait pas faute d’en - user. Scribe, écrit un professeur, point de paresse ou tu seras battu vertement. Ne livre pas ton cœur aux plaisirs, ou tu seras dans la misère. Les livres dans la main, agissant de la bouche, discute avec les savants. Si tu gagnes l’instruction qui fait le fonctionnaire, certes, tu retrouveras dans ta vieillesse le prix de tes peines. Bien préparé, le scribe habile dans son métier est sûr d’arriver. Il se fortifie par un travail continuel. Que ton bras soit donc toujours appliqué à tracer des lettres. Ne prends pas un jour de repos, sinon l’on te battra. Le jeune homme a un dos pour être bâtonné ; il écoute quand il est frappé. Ecoute bien ce qu’on te dit, lu y trouveras ton profit. On apprend à danser aux chèvres, on dompte les chevaux, on enseigne aux pigeons h nicher où l’on veut, au faucon à voler. La vigueur du raisonnement, ne t’en écarte jamais ; les livres, ne t’en dégoûte pas ; tu y trouveras ton profit. Quelquefois le maître semble trouver un véritable plaisir à ces menaces de bâton, qui donnent une idée assez peu riante du régime des écoles égyptiennes. Tu es pour moi un âne qu’on doit bâtonner vertement chaque jour, un nègre stupide qu’on amène en servage et qu’il faut dresser. On fait nicher le vautour ; on apprend à voler au faucon ; je ferai un homme de toi, méchant garçon. Sache-le bien. Aussi par quelles flatteries l’élève ne s’étudiait-il pas à gagner la bienveillance du professeur dont il pouvait craindre les mauvais traitements. Les lettrés égyptiens aimaient singulièrement l’encens ; leur modestie ne faisait aucunement mine d’être effarouchée quand un de leurs disciples leur envoyait un portrait d’eux, tel que celui qu’on va lire. C’est tout au plus si le professeur ainsi dépeint trouvait que l’éloge était à la hauteur de ses mérites. Scribe d’élite, cœur large, bouche éloquente, c’est une joie que son langage quand on a le bonheur de l’entendre. Artisan en paroles divines, qui n’ignore rien, c’est un homme distingué par la valeur elles travaux de la déesse Safekh[7], la servante de Tahout, dans la salle des livres, un professeur actif dans la salle des archives. C’est le premier parmi ses collègues, la tête de ses concitoyens, le chef de sa race ; il est sans pareil. Appui ferme pour tout jeune homme qui sort de ses mains, il sait grandir le petit. C’est un homme d’élite qui juge par lui-même, qui accomplit ses desseins et par là réjouit les cœurs. Il est celui qu’illustrent ses mérites, l’aimé des cœurs, celui qui ne contredit point la volonté de son supérieur et ne s’en dégoûte point. Il sait parcourir rapidement le texte des livres. Jeune, distingué, charmant, c’est l’image de la grâce. Il explique les livres et les chroniques, comme elles ont été faites. Tout ce qui sort de sa bouche est frotté de miel ; il fait par là germer les cœurs comme les fleurs. C’est le digne serviteur de Sa Majesté. Si nous voulions citer tout le morceau, il y en aurait encore deux pages du même ton. Mais cet échantillon suffit. Après quelques années d’école, l’étudiant était en mesure de passer ses examens. A ce moment, lui disait-on, tout son avenir ne dépendait que de lui-même. La

déesse Rnnnou-t (la déesse de l’abondance), le scribe l’a dans sa main quand

il se présente dans la salle du

jury, une fois son éducation faite. Car

il n’y a point de scribe qui ne se nourrisse des

choses du palais du roi. On écrivait ces choses-là, dès le temps de la XIIe dynastie. C’était, du reste, une manière de parler, car l’encombrement des carrières libérales et des avenues de la carrière administrative était déjà tel en Égypte, grâce à l’esprit de fonctionnarisme qui y régnait, que le mérite réduit à ses propres forces aurait eu bien de la peine à y percer. Il fallait mendier des recommandations auprès des examinateurs pour obtenir les grades. Puis, une fois gradué, il fallait encore s’assurer des protecteurs à force de bassesses, pour arriver à accrocher une place dans les bureaux du gouvernement. Les correspondances parvenues jusqu’à nous nous introduisent au milieu de la vie journalière des scribes attachés à l’administration ; c’est l’existence des employés gouvernementaux de tous les temps et de tous les pays. On est vraiment étonné que les choses aient si peu changé depuis tant de siècles, car la nature humaine reste la même. Un scribe se lamente d’être relégué dans une petite ville de province où il s’ennuie et n’a rien à faire. Il dépeint comment il s’efforce d’y tuer le temps : Je demeure oisif dans la ville de Qenqen-tooui, sans y avoir rien à faire. Car je n’ai point d’hommes pour mouler la brique, pas de paille sur le chantier pour y mêler, pas d’ânes pour la transporter. Je passe mon temps à contempler le ciel ; je chasse, mon œil fouille les chemins. Je me couche sous des dattiers qui n’ont pas de fruits, parce que les oiseaux les mangent. Mes jambes s’étirent, elles entraînent mes membres ; je marche comme un homme vigoureux de ses os, je parcours les plaines à pied. Si parfois on ouvre des bouteilles de bière de Qadi, tous les gens sortent pour se régaler dehors. Il y a deux cents dogues et trois cents chiens-renards, en tout cinq cents, qui sont chaque jour dans les environs de ma maison, toutes les fois que je sors de faire ma sieste ; et ils font le sabbat quand on ouvre les paniers de provisions. Un petit chien qui n’est pas a moi, mais à Ta-her-hou, le scribe royal qui demeure dans la même maison que moi, m’accompagne dès que je sors, courant devant moi sur la route ; il aboie et j’accours pour donner du fouet et du bâton aux bêtes. Un chien rouge à longue queue se promène la nuit dans les écuries des bœufs. Son poitrail est aussi large que sa croupe ; sa face est terrible. L’ardeur de sa course ne peut se dépeindre. Il y a un scribe comptable qui demeure avec moi. Tous les muscles de sa face sont agités d’un tic ; l’ophtalmie s’est mise dans son œil ; les vers rongent ses dents. Cet autre se distrait en drapant ses camarades et ses supérieurs. Viens

que je te fasse le portrait du scribe Roi, qu’on

dit le flambeau de l’administration des greniers. Il ne

s’est pas remué, il n’a pas couru depuis sa naissance ; il a

le travail en horreur ; il ne connaît pas l’activité. Il est comme s’il reposait déjà dans l’Ament[8], et pourtant il est en santé. Tu

t’es rejeté sur Kasa, le

contrôleur des bestiaux, un hâbleur, dont je te fais le portrait sans que tu

puisses me donner de démenti. N’as-tu’

pas entendu le nom de Amon-ouah-sa, un des vieux du trésor ? Il a

accompli la durée normale de la vie, et il serait assez vigoureux ; pour

être chef d’atelier, à la tête de l’arsenal. Tu

connais Nakht, de l’entrepôt des vins, il t’est

dix l’ois plus agréable que les autres. Je

te parle du chef des mercenaires qui est dans An parmi

les vétérans du palais royal. Petit,

il était souple comme un chat ; âgé, il est raide comme un bâton. Tandis

que tu demeurais au dépôt des archives, tu as entendu parler de...., le

glouton ; il

se traîne sur le sol, jamais rassasié ; tous

ses vêtements sont en lambeaux. Quand

tu le vois le soir, dans les ténèbres, tu

dis : Un oison vaut mieux que lui. Voici

maintenant le préposé à la balance publique ; tu vois son poids, il

n’a pas l’air de peser vingt livres. Si

on soufflait sur lui quand il passe, il