Les origines, les races et les langues

LIVRE

II — LES RACES ET LES LANGUES

CHAPITRE III— L’ÉCRITURE

Texte numérisé par Marc Szwajcer

|

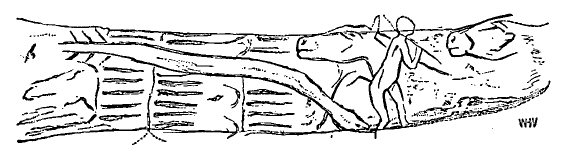

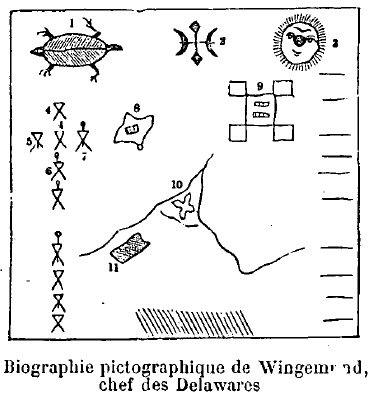

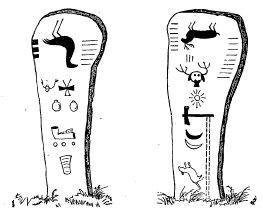

§ 1. — LES MARQUES MNÉMONIQUES. L’homme n’eut pas plus tôt acquis les premiers éléments des connaissances indispensables à son développement intellectuel et moral, qu’il dut sentir la nécessité d’aider sa mémoire à conserver les notions qu’il s’était appropriées, et d’acquérir les moyens de communiquer sa pensée à ses semblables dans des conditions où la parole ne pouvait être employée. C’est là ce qui constitue l’écriture. Pour réaliser cet objet, deux méthodes pouvaient être employées, séparément ou ensemble : L’idéographisme ou la peinture des idées ; Le phonétisme ou la peinture des sons. A son tour l’idéographisme pouvait user de deux méthodes : La représentation même des objets que l’on voulait désigner, ou figuration directe ; La représentation d’un objet matériel ou d’une figure convenue pour exprimer une idée qui ne pouvait pas se peindre par une image directe ; c’est ce qu’on désigne par le nom de symbolisme. Le phonétisme présente également deux degrés : Le syllabisme, qui considère dans la parole comme un tout indivisiblement et représente par un seul signe la syllabe, composée d’une articulation ou consonne, muette par elle-même, et d’un son vocal qui y sert de motion ; L’alphabétisme, qui décompose la syllabe et en représente par des signes distincts la consonne et la voyelle. Par une marche logique et conforme à la nature des choses, ainsi qu’à l’organisation même de l’esprit humain, tous les systèmes d’écriture ont commencé par l’idéographisme et ne sont arrivés que par un progrès graduel au phonétisme. Dans l’emploi du premier système, ils ont tous débuté par la méthode purement figurative, qui les a conduits à la méthode symbolique. Dans la peinture des sons, ils ont traversé l’état du syllabisme avant d’en venir à celui de l’alphabétisme pur, dernier terme du progrès en ces matières. L’homme recourut d’abord à des procédés très imparfaits, propres seulement à éveiller la pensée du fait dont il voulait perpétuer le souvenir ; il en associa l’idée à des objets physiques observés ou fabriqués par lui. Quand il eut quelque peu grandi en intelligence, l’un des moyens mnémoniques les plus naturels qui s’offrirent à lui fut d’exécuter une image plus ou moins exacte de ce qu’il avait vu ou pensé, et cette représentation figurée, taillée dans une substance suffisamment résistante ou tracée sur une surface qui se prêtait au dessin, servit non seulement à se rappeler ce qu’on craignait d’oublier, mais encore à en transmettre la connaissance à autrui. Toutefois, dans l’enfance de l’humanité, la main était encore maladroite et inexpérimentée. Souvent elle ne pouvait même pas s’essayer à des ébauches grossières ; certaines races semblent avoir été totalement incapables d’un pareil travail. Bien des populations sauvages se bornèrent à entailler une matière dure, à y faire des marques de diverses formes, auxquelles elles attachaient les notions qu’il s’agissait de transmettre. On incisait l’écorce des arbres, la pierre, l’os, on gravait sur des planchettes, on dessinait sur des peaux où de larges feuilles sèches les signes conventionnels qu’on avait adoptés ; ces signes étaient généralement peu compliqués. Tels étaient les khê-mou, bâtonnets entaillés d’une manière convenue, que, d’après les écrivains chinois, les chefs tartares, avant l’introduction de l’alphabet d’origine syriaque adopté d’abord par les Ouigours, faisaient circuler dans leurs hordes, lorsqu’ils voulaient entreprendre une expédition, pour indiquer le nombre d’hommes et de chevaux que devait fournir chaque campement. Avant de se servir de la forme d’écriture alphabétique à laquelle on a donné le nom de runes, les peuples germaniques et Scandinaves employaient un système analogue, dont l’usage a laissé des Vestiges très manifestes dans le langage de ces peuples. C’est ainsi que pour désigner les lettres, lés signes de l’écriture, on se sert encore aujourd’hui en allemand du mot buchstaben, dont le sens primitif est celui de bâtons, parce que des bâtonnets entaillés servirent d’abord aux Germains de moyens pour se communiquer leurs idées. Chez les Scandinaves, l’expression parallèle bok-stafir désigne encore la baguette sur laquelle on grave des signes mystérieux. Ceci rappelle ce que dit Tacite des Germains, lesquels faisaient des marques aux fragments d’une branche d’arbre fruitier qu’ils avaient coupée, et se servaient des morceaux ainsi marqués pour la divination. C’est à cet usage primitif des peuples germano-scandinaves qu’Eustathe fait bien évidemment allusion, quand il dit, d’après quelque auteur aujourd’hui perdu : Les anciens, à la manière des Égyptiens, dessinaient comme des hiéroglyphes des animaux et d’autres figures, pour indiquer ce qu’ils voulaient dire, de même que plus tard quelques-uns des Scythes marquaient ce qu’ils voulaient dire en traçant ou en gravant sur des planchettes de bois certaines images ou des entailles linéaires de différentes sortes. Il faut remonter bien haut dans la vie de l’humanité pour trouver les premiers vestiges de semblables usages. Parmi les objets découverts par Lartet dans la célèbre grotte sépulcrale d’Aurignac, appartenant à la période quaternaire et à la fin de l’âge du mammouth, on remarque une lame de bois de renne, présentant, sur l’une de ses faces planes, de nombreuses raies transversales, également distancées, avec une lacune d’interruption qui les divise en deux séries ; sur chacun des bords latéraux de ce morceau ont été entaillées de champ d’autres séries d’encoches plus profondes et régulièrement espacées. On serait tenté, dit Lartet, de voir là des signes de numération exprimant des valeurs diverses ou s’appliquant à des objets distincts. Il y a, comme on le voit par la description, identité complète entre cet objet sorti des mains des hommes qui habitaient notre pays en même temps que l’elephas primigenius, le rhinoceros tichorhinus et l’ursus spelæus, et les khé-mou des Tartares, tels que les décrivent les auteurs chinois, ou les planchettes qu’Eustathe signale chez les Scythes. On a trouvé également des pièces toutes semblables dans l’ossuaire de Cro-Magnon et dans la station renommée de Laugerie-Basse. Un autre système, offrant avec celui-ci une grande analogie et destiné au même objet, fut celui des quippos ou cordelettes nouées des Péruviens, au temps de la monarchie des Incas. C’était un moyen mnémonique venant en aide aux poésies transmises par une tradition purement orale dans la mémoire des amautas ou lettrés, pour conserver le souvenir des principaux événements historiques. Les quippos péruviens, par les ressources qu’offraient la variété des couleurs des cordelettes, leur ordre, le changement du nombre et de la disposition des nœuds, permettaient d’exprimer ou plutôt de rappeler à la mémoire un beaucoup plus grand nombre d’idées que les bâtonnets entaillés des Tartares, et surtout, Garci Lasso de la Vega et Calancha nous l’attestent, fournissaient les éléments d’une notation numérale fort avancée. Cependant on n’aurait pu écrire, nous ne disons pas un livre, mais une phrase entière, au moyen des quippos. Ce n’était par le fait, qu’un perfectionnement du procédé si naturel qu’emploient beaucoup d’hommes, en faisant des nœuds de diverses façons au coin de leur mouchoir, pour venir en aide à leur mémoire et se rappeler à temps certaines choses qu’ils craindraient d’oublier autrement. Suivant la tradition chinoise, les premiers habitants des bords du Hoang-Ho, avant l’invention de l’écriture proprement dite, se servaient, eux aussi, de cordelettes nouées à des bâtons comme instruments de mnémonique et de communication de certaines idées. Ce procédé est encore usité chez les Miao-tseu, barbares des montagnes du sud-ouest de la Chine. Les bâtons noueux attachés à des cordes paraissent, dans les origines de la civilisation chinoise, avoir été le point dé départ de ces mystérieux diagrammes dont on faisait remonter l’invention au légendaire empereur Fouh-Hi, et dont il est traité dans le Yih-King, un des livres sacrés du Céleste Empire. Rapprochons encore la pratique des colliers mnémoniques des tribus de Peaux-Rouges de l’Amérique du Nord, appelés gaionné, garthoua ou garsuenda, lesquels empruntent un sens à la différence des grains qui les composent. Dans certains endroits on a remarqué, parmi les alluvions quaternaires, à côté d’armes de pierre de travail humain et de cailloux perforés pour former des grains de colliers ou de bracelets et servir de parures, des groupes d’autres cailloux remarquables par leurs formes bizarres, leurs couleurs variées, certains hasards de cassure. Ces groupes ont été formés intentionnellement par la main de l’homme, on n’en saurait douter quand on les trouve en place, et d’un autre côté les cailloux qui les composent n’ont été utilisés ni comme instruments ni comme parures. Tout semble donc indiquer qu’on a là les vestiges d’un procédé mnémonique analogue aux colliers des Peaux-Rouges, qu’auraient pratiqué les hommes de l’âge quaternaire. Ce qui le confirme, c’est qu’avant l’invention des quippos, les Péruviens de l’époque anté-incasique employaient de même des cailloux ou des grains de maïs de diverses couleurs. Mais ces différents procédés rudimentaires, monuments des premiers efforts de l’homme pour fixer matériellement ses pensées et les communiquer à travers la distance, là où ne peut plus atteindre sa voix, ne peuvent être considérés comme constituant de véritables systèmes d’écriture. Nulle part ils n’ont été susceptibles d’un certain progrès, même chez les Péruviens, où la civilisation était pourtant fort avancée et où l’esprit ingénieux de la nation avait porté un procédé de ce genre jusqu’au dernier degré de perfectionnement auquel sa nature même pouvait permettre de le conduire. Nulle part ils ne se sont élevés d’une méthode purement mnémonique, convenue entre un petit nombre d’individus, et dont la clef se conservait par tradition, jusqu’à une véritable peinture d’idées ou de sons. Il n’y a, à proprement parler, d’écriture que là où il y a dessin de caractères gravés ou peints, qui représentent à tous les mêmes idées ou les mêmes sons. Or, tous les systèmes connus qui rentrent dans ces conditions ont à leur point de départ l’hiéroglyphisme, c’est-à-dire la représentation d’images empruntées au monde matériel. § 2. — LA PICTOGRAPHIE. La représentation figurée des objets se prêtait bien mieux que les grossiers procédés que nous venons de passer en revue, à traduire la pensée ; elle en assurait mieux la transmission. Aussi la plupart des tribus sauvages douées de quelque aptitude à dessiner y ont-elles eu recours. On a rencontré chez une foule de tribus sauvages ou quasi sauvages de ces images qui décèlent plus ou moins le sentiment des formes. Elles n’ont point été simplement le produit de l’instinct d’imitation qui caractérise notre espèce ; l’objet en était surtout de relater certains événements et certaines idées. Il n’y a pas un siècle que la plupart des Indiens de l’Amérique du Nord avaient l’habitude d’exécuter des peintures représentant d’une façon plus ou moins abrégée leurs expéditions guerrières, leurs chasses, leurs pêches, leurs migrations, et à l’aide desquelles ils se rappelaient les phénomènes qui les avaient frappés, les aventures où ils avaient été engagés. Ces peintures ressemblent généralement, à s’y méprendre, aux dessins que nous barbouillons dans notre enfance. Les progrès de ce mode d’expression de la pensée se sont confondus avec ceux de l’art ; mais les races qui n’ont pas connu d’autre écriture ne poussèrent pas bien loin l’imitation des formes de la nature. Quelques populations atteignirent pourtant à un degré assez remarquable d’habileté dans la pratique de cette méthode, que l’on a pris l’habitude plus ou moins heureuse de désigner par le mot hybride de pictographie. Lorsqu’en 1519, le jour de Pâques, Fernand Cortez eut pour la première fois une entrevue avec un envoyé du roi de Mexico, il trouva celui-ci accompagné d’indigènes qui, réunis en sa présence, se mirent immédiatement à peindre sur des bandes d’étoffe de coton ou d’agave tout ce qui frappait pour la première fois leurs regards, les navires, les soldats armés d’arquebuses, les chevaux, etc. Des images qu’ils en firent, les artistes mexicains composèrent des tableaux qui étonnaient et charmaient l’aventurier espagnol. Et comme celui-ci leur demandait dans quelle intention ils exécutaient ces peintures, ils expliquèrent que c’était pour les porter à Montézuma et lui faire connaître les étrangers qui avaient abordé dans ses États. Alors, en vue de donner au monarque mexicain une plus haute idée des forces des conquistadores, Cortez fit manœuvrer ses fantassins et ses cavaliers, décharger sa mousqueterie et tirer ses canons ; et les peintres de reprendre leurs pinceaux et de tracer sur leurs bandes d’étoffe les exercices si nouveaux pour eux dont ils étaient témoins. Ils s’acquittèrent de leur tâche avec une telle fidélité de reproduction que les Espagnols s’en émerveillèrent. Dans cet exemple la pictographie rentre plutôt dans les données de l’art proprement dit que dans celles de l’écriture. Elle se compose de représentations directement figuratives offrant une suite de scènes où se déroulent sous les yeux les épisodes successifs d’une histoire. C’est ainsi que procèdent les Esquimaux, remarquables par leur singulière habileté de main pour ce genre de travail, dans les dessins figurés et significatifs qu’ils gravent sur leurs armes et leurs instruments, et qui représentent en général les exploits, les aventures du possesseur ou de sa famille. Les représentations grossièrement sculptées dans les âges préhistoriques sur quelques rochers de la Scandinavie et sur ceux des alentours du lac des Meraviglie, dans les Alpes niçoises, ont tout à fait le même caractère. On pourra en juger parle spécimen que nous reproduisons ici. Ces figures, gravées sur un rocher à Skebbervall dans le Bohuslän, en Suède, étaient manifestement destinées à commémorer un débarquement d’aventuriers venus par mer, qui avait triomphé de la résistance des indigènes et enlevé leurs troupeaux. Nous avons parlé plus haut des dessins exécutés sur différents objets d’os et de corne de renne par les troglodytes du Périgord à la fin des temps quaternaires. Il en est quelques-uns dans le nombre qui ont manifestement le caractère d’une véritable pictographie significative. Tel est le cas de celui que nous reproduisons pour la seconde fois en regard de cette page et qui provient de la grotte de la Madeleine [Image ci-dessous]. Ce n’est évidemment pas sans une intention voulue et calculée qu’ont été groupées les figures si diverses qui sont réunies sur ce morceau de bois de renne. Par leur succession et leur réunion, elles exprimaient un sens, elles rappelaient une histoire, non plus par sa représentation directe, mais sous une forme abrégée et sommaire, où nous pouvons saisir, la transformation qui conduisit la pictographie à devenir de plus en plus une écriture à proprement parler.

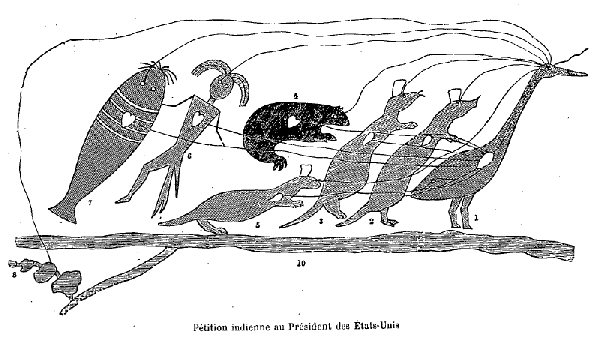

En effet, dans ces images avant tout mnémoniques, l’observation d’une grande exactitude dans les détails, d’une précision rigoureuse dans la reproduction de la réalité, aurait nui le plus souvent à la rapidité de l’exécution, et, dans le plus grand nombre des cas aurait été tout à fait impossible. Comme c’était uniquement en vue de parler à l’esprit et d’aider la mémoire que l’on recourait à de semblables dessins, on prit l’habitude d’abréger le tracé, de réduire les figures à ce qui était strictement nécessaire pour en comprendre le sens. On adopta des indications conventionnelles qui dispensèrent de beaucoup de détails. Dans cette peinture idéographique, on recourut aux mêmes tropes, aux mêmes figures de pensée dont nous nous servons dans le discours, la synecdoche, la métonymie, la métaphore. On représenta la partie pour le tout, la cause pour l’effet, l’effet pour la cause, l’instrument pour l’ouvrage produit, l’attribut pour la chose même. Ce qu’une image matérielle n’aurait pu peindre directement, on l’exprima au moyen de figures qui en suggéraient la notion par voie de comparaison ou d’analogie. Quelques exemples, empruntés aux Peaux-Rouges de l’Amérique du Nord, feront comprendre ce stage delà pictographie. Voici, ci-dessous, le fac-similé d’une pétition présentée par des Indiens au Président des États-Unis pour réclamer la possession de certains lacs, 8, situés dans le voisinage du lac Supérieur, 10. La figure n° 1 représente le principal chef pétitionnaire par l’image d’une grue, totem ou animal symbolique de son clan ; les animaux qui suivent sont les totems de ses copétitionnaires. Leurs yeux sont tous reliés aux siens pour exprimer l’unité de vues ; leur cœur au sien pour indiquer l’unité de sentiments. L’œil de la grue, symbole du chef principal, est en outre le point de départ d’une ligne qui se dirige vers le Président et d’une autre qui va rejoindre les lacs, 8.