Les origines, les races et les langues

LIVRE

II — LES RACES ET LES LANGUES

CHAPITRE PREMIER — LES RACES HUMAINES[1]

Texte numérisé par Marc Szwajcer

|

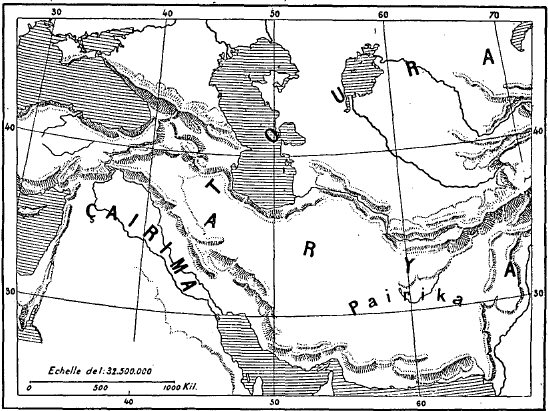

§ 1. — L’UNITÉ DE L’ESPÈCE HUMAINE ET SES VARIATIONS. La tradition sacrée nous enseigne que l’humanité tout entière, dans ses races les plus diverses, descend d’un seul couple primordial. A la parole divine seule il appartenait de prononcer d’une manière affirmative et précise sur cette question capitale au point de vue religieux, comme au point de vue philosophique, car elle intéresse le dogme fondamental du christianisme, celui de la rédemption. La science humaine ne saurait en pareille matière avoir des affirmations aussi absolues, qui échappent à ses recherches. Elle ne peut remonter que par induction au couple primordial ; le résultat qu’il est donné à ses investigations d’atteindre est la démonstration de ce fait que toutes les variétés de races d’hommes appartiennent à une espèce unique, ce qui suppose presque nécessairement le couple unique des premiers auteurs. Il existe aujourd’hui deux écoles de naturalistes adonnés à l’étude de l’homme, envisagé au point de vue de son organisation physique ; l’une admet, conformément à la tradition sacrée, l’unité de l’espèce humaine ; l’autre suppose plusieurs espèces d’hommes apparues dans les lieux divers, mais ses adeptes n’ont jamais pu s’accorder sur le nombre de ces espèces, qu’ils font varier de deux à seize. C’est ce qu’on appelle les monogénistes et les polygénistes. Entre les deux doctrines, les faits de l’ordre purement scientifique, ceux qui relèvent d’une manière exclusive de la méthode de l’histoire naturelle, les observations de l’anatomie et de la physiologie, ne permettent pas encore et ne permettront peut être jamais de trancher d’une manière définitive. Il s’agit, en effet, d’un problème que la nature particulière de l’homme rend nécessairement complexe comme elle-même. Les considérations philosophiques et même religieuses ne sauraient en être tenues à l’écart. Elles doivent forcément y intervenir, et l’on n’a pas le droit de les tenir en dehors. Elles exercent une influence décisive sur la manière d’envisager les faits et sur les conclusions qu’on en tire. Il n’est pas un monogéniste ou un polygéniste sur les théories duquel elles n’aient eu une action, qu’elles n’aient contribué puissamment à déterminer en faveur de l’un et de l’autre système. Nous n’éprouvons aucun embarras à l’avouer, c’est principalement cet ordre de considérations qui fait de nous un partisan résolu, de la doctrine de l’unité de l’espèce humaine. Il est dans le monde toute une série de problèmes que nul ne pourrait prétendre supprimer et qui pourtant sont insolubles pour la science pure. La nécessité d’une croyance philosophique et religieuse s’impose à chaque homme, et c’est toujours une croyance de ce genre qui le dirige et l’inspire dans ses travaux, fût-elle le scepticisme ou même le nihilisme le plus absolu. C’est en vain qu’une école s’intitule aujourd’hui positiviste, elle n’est pas plus positive que les autres, en ceci que, malgré sa prétention, elle ne se borne pas plus qu’une autre à recueillir des faits formellement constatés. Il lui faut les grouper, les interpréter, et elle ne peut le faire, elle non plus, qu’en prenant pour point de départ une pétition de principe, un axiome doctrinal, une théorie philosophique. Elle affirme supprimer la métaphysique, et en réalité elle ne fait pas autre chose qu’avoir sa métaphysique à elle propre. Pour nous restreindre ici, sans nous laisser entraîner dans des considérations plus générales, à ce qui est de l’unité ou de la pluralité de l’espèce humaine, du monogénisme ou du polygénisme, ce seront toujours les raisons et les arguments de l’ordre philosophique qui primeront ce débat et qui décideront les esprits à opter pour l’un et l’autre système, également soutenables au point de vue de la science positive. L’histoire naturelle, l’anatomie et la physiologie ne le tranchent pas, non plus que la linguistique ou l’ethnographie. Ce n’est pas réduire le rôle de ces sciences, c’est le définir exactement, que de dire qu’elles ont pour objet et pour mission de bien établir, sur des bases solides, les éléments du problème, mais non sa solution. Tout ce que la critique la plus rigoureuse a le droit d’exiger de celui qui affirme sa croyance à l’unité de l’espèce humaine, est qu’il la justifie comme n’étant en rien démentie par les faits que la science constate à l’aide de l’observation et de l’expérience ; que même sa doctrine, ou si l’on veut son hypothèse fondamentale, est celle qui explique le mieux l’ensemble de ces faits, en fournit la coordination la plus satisfaisante. Les preuves qui permettent de défendre au nom de la science pure la thèse de l’unité de notre espèce ont été récemment groupées une fois de plus en faisceau par M. de Quatrefages, le plus éminent des anthropologistes français, et présentées à certains points de vue d’une manière plus saisissante qu’on n’avait fait jusqu’alors, en profitant des derniers progrès des connaissances. C’est là que nous puiserons les éléments d’un rapide résumé d’une telle démonstration, qui sans doute appartient au domaine de la physiologie, mais qui. ne saurait être laissée de côté par l’histoire, sur les jugements et la méthode d’appréciation de laquelle la question de savoir si tous les hommes sont frères, ou si des différences d’espèces créent entre eux des barrières infranchissables, ne saurait manquer d’avoir une grande influence. L’origine de l’homme, d’ailleurs, est nécessairement le premier chapitre de son histoire. Et c’est là notre justification pour avoir placé, en tête d’une esquisse des annales des plus anciennes civilisations de l’humanité historique, ce livre et le précédent. L’homme, considéré au point de vue du naturaliste, est le siège de phénomènes communs à tous les êtres doués de vie et d’organisation. Lors donc qu’il présente un problème dont il ne peut par lui-même donner la solution, la marche à suivre est d’interroger sur ce point les animaux, les végétaux eux-mêmes, et de conclure d’eux à lui. C’est par cette voie qu’on arrive à justifier scientifiquement l’unité de l’espèce humaine. Mais d’abord il faut bien définir ce que c’est qu’une espèce : L’espèce est l’ensemble des individus, plus ou moins semblables entre eux, qui sont descendus, ou qui peuvent être regardés comme descendus d’une paire primitive unique par une succession ininterrompue de familles. Les individus qui s’écartent du type général d’une manière prononcée sont des variétés. La race est une variété qui se transmet par génération. Les caractères propres à chacune des races humaines ne doivent pas être considérés comme des caractères d’espèces, car les variations qu’on observe dans une même espèce chez les animaux, surtout les animaux domestiques, et qui vont jusqu’à affecter les parties les plus essentielles du squelette, sont bien autrement considérables que celles qui séparent le blanc du nègre, les deux types humains les plus éloignés. D’ailleurs on ne peut pas établir de séparation bien tranchée entre les races d’hommes, qui passent de l’une à l’autre par une infinité d’intermédiaires. Or, quand il s’agit d’espèces animales, quelque rapprochées qu’elles soient, on arrive h déterminer un ou plusieurs caractères, absents chez les unes, présents chez les autres, et qui les différencient nettement. Il n’en est pas ainsi des races. Les caractères s’entrecroisent pour ainsi dire, si bien que, lorsqu’elles sont un peu nombreuses, on a de la peine à dire quel est le trait qui les distingue réellement. Si nous consultons les croisements, ils révèlent à leur tour des différences fondamentales entre l’espèce et la race. Le croisement entre espèces est très rare dans la nature. Lorsqu’il s’opère sous l’influence de l’homme, il est infécond dans l’immense majorité des cas. Le croisement entre races est toujours fécond. Or les unions entre les types les plus opposés de l’humanité présentent constamment ce dernier caractère ; il arrive même quelquefois que la fécondité des races ainsi unies s’y augmente. La race, avons-nous dit, est une variété que l’hérédité parvient à propager. Les influences du milieu, c’est-à-dire l’action des conditions d’existence au milieu desquelles se développe un animal, est la principale des causes qui produisent dans une même espèce les variétés, origines des races. Cette influence des milieux, due au climat, à la nature du sol, au mode de vie, fut bien évidemment celle qui détermina la naissance des différentes races de l’humanité. Sans doute nous ne la voyons plus produire des effets aussi puissants dans les émigrations européennes des siècles modernes. Mais cela tient à la manière intelligente dont l’homme civilisé se défend contre le milieu où il réside. Cette lutte, il la soutient sans cesse, dans le lieu même qui fut le berceau de la race à laquelle il appartient ; émigrant, il agit de même avec plus de soin encore. L’habitant des zones tempérées qui arrive en Sibérie perfectionne ses moyens de chauffage ; dans l’Inde ou au Sénégal il s’efforce d’échapper à la chaleur, et il y réussit en partie ; partout il transporte avec lui des mœurs, des habitudes des pratiques qui font aussi partie du milieu et tendent à diminuer l’influence du changement. Toutefois l’homme a beau se défendre, il n’en subit pas moins dans une certaine mesure l’action du climat et du sol nouveau, où il fixe sa demeure. L’individu européen peut, quand il renonce à la lutte, être rapidement transformé au point de devenir méconnaissable pour ses compatriotes. La race anglaise qui, plus qu’aucune autre, emporte avec elle tout ce qui peut la protéger contre les actions dont il s’agit, est attaquée dès la première génération en Australie, où pourtant elle prospère merveilleusement. Aux États-Unis, elle s’est assez transformée pour pouvoir être considérée comme ayant donné naissance à une race nouvelle. S’il en est ainsi de nos jours, pour l’homme pourvu de tous les moyens de défense que fournit la civilisation la plus raffinée, combien ces influences auxquelles il ne parvient jamais à se soustraire entièrement, n’ont-elles pas dû avoir d’action sur les familles primitives qui se sont répandues dans le monde encore à l’état sauvage. Dans les conditions de cet âge de l’humanité, l’influence du milieu a été forcément la même sur l’homme que sur les animaux, et les changements qu’éprouvent toutes les espèces animales transportées dans de nouveaux climats, ne sont pas moindres que les différences qui séparent entre elles les races humaines. Un changement complet dans le mode de vie d’une population, sous le même climat, suffit d’ailleurs à produire des faits analogues à ceux qui se sont produits ainsi dans l’époque primordiale de l’humanité et qui ont donné naissance à ses races. On en a vu un exemple saisissant dans l’Irlande, à la suite des guerres du XVIIe siècle. Des populations entières, refoulées dans les contrées les plus sauvages de l’île et vouées pendant plusieurs générations à la misère, à la faim, à l’ignorance, sont pour ainsi dire revenues à l’état sauvage ; et leurs caractères physiques, profondément altérés, modifiés, en ont fait une race parfaitement distincte de celle d’où elles sont sorties et que l’on retrouve avec ses caractères primitifs dans les comtés voisins. Rien, du reste, ne prouve d’une manière plus manifeste l’unité de l’espèce humaine, sa descendance d’une même souche et la production de la variété de ses races par des influences de milieu, que le spectacle de la distribution géographique des différents rameaux de l’humanité sur la surface du globe, et du rapport de leurs types avec les conditions physiques et sociales dans lesquelles ils sont placés. Toutes les traditions, a dit M. Maury, auquel nous nous plaisons à emprunter ces pages si remarquables, toutes les traditions concourent à placer la formation de la race blanche, c’est-à-dire de la race la plus élevée dans l’échelle intellectuelle, celle qui possède au plus haut degré la convenance, la proportion, le parfait équilibre des forces et de l’organisation physique, dans la partie septentrionale de l’ancien monde, située pour ainsi dire à égale distance de ses deux extrémités. L’étude des migrations des peuples, la comparaison des langues, les témoignages historiques, s’accordent à faire rayonner la race blanche de la contrée située au pied du Caucase, comprise entre la Méditerranée, la mer Rouge et la mer des Indes, les steppes de l’Asie centrale et les montagnes de l’Himalaya. Plus nous nous éloignons de ce berceau de notre race, plus les caractères de ce beau type s’altèrent ou s’effacent. C’est en Europe qu’il se conserve davantage. Toutefois on ne retrouve déjà plus dans les traits des populations européennes cette régularité parfaite, cette noble symétrie qui nous frappent tant dans les figures des Orientaux, chez les habitants de l’Arménie, de la Perse, ou chez les femmes de la Géorgie et de la Circassie. Chez les Européens il y a, par contre, plus d’animation, plus de mobilité, plus d’expression ; la beauté est, en un mot, moins physique, mais plus morale. Pénétrons en Afrique, et nous allons rencontrer un autre ordre d’altérations. Déjà l’Arabe qui habite le voisinage de l’isthme de Suez, et qui peuple à la fois l’un et l’autre littoral de la mer Rouge et s’avance sur les bords de la Méditerranée, a les traits moins intelligents et moins réguliers. Son front est plus fuyant, et sa tête plus allongée ; son visage n’a ni la beauté du coloris, ni la fermeté des chairs du Persan ou de l’Arménien, ni la fraîcheur de l’Européen ; sa peau est jaunâtre et parfois bistrée. Avance-t-on au midi, au delà du tropique du Cancer, la couleur prend une teinte encore plus sombre, en même temps que les cheveux deviennent crépus, les lèvres épaisses. Telle est la physionomie des Gallas de l’Abyssinie. Plus avant vers le sud, sur la côte orientale de l’Afrique, ce type s’enlaidit encore. Alors apparaît le Cafre à la chevelure laineuse, aux lèvres épaisses, et dont les mâchoires sont déjà légèrement proéminentes. Enfin, à l’extrémité même de l’Afrique, au point le plus éloigné de ce côté du monde où l’espèce humaine puisse atteindre, ses caractères physiques et moraux sont arrivés à leur point extrême de dégradation. Le Hottentot nous présente le type le plus enlaidi et le moins intelligent de l’humanité. Sur la côte d’Afrique opposée, à des distances encore plus éloignées du berceau de la race blanche, la dégénérescence s’opère par une progression plus rapide. Les races berbères du Sahara se rattachent sans contredit à la souche blanche, mais déjà on découvre dans leur type comme les avant-coureurs de l’altération profonde qui s’opère dans le Soudan. La tête est allongée, la bouche forme une saillie prononcée, les membres sont maigres et mal proportionnés, la couleur de la peau se fonce. Le Fellatah du Soudan est déjà un nègre, mais un nègre dont la figure respire l’intelligence. Ce reste de noblesse dans les traits disparaît chez le noir de la Sénégambie, et est remplacé par un peu plus de laideur. Le nègre du Congo nous fournit enfin le type pur de sa race : front déprimé et rejeté en arrière, mâchoire inférieure proéminente, lèvres épaisses, nez camus, chevelure laineuse, occiput développé, intelligence bornée et confinée presque tout entière dans l’adresse manuelle. Enfin, aux extrémités de cette côte occidentale d’Afrique, le Buschman ou Boschiman nous offre les traits enlaidis, s’il est possible, du Hottentot. Cette dégénérescence graduelle du type humain qui vient d’être constatée, pour ainsi dire en latitude, des bords de la mer Caspienne au cap de Bonne-Espérance, on la retrouve non moins prononcée lorsqu’on s’éloigne du même berceau, dans la direction de l’est et du sud-est. Si nous pénétrons dans les steppes de l’Asie Centrale, nous rencontrons le Mongol aux pommettes proéminentes, aux yeux petits et bridés, relevés à leur angle externe, à la face triangulaire, aux formes carrées et épaisses. Toute harmonie dans les lignes a disparu. La race dravidienne, repoussée par les hommes de race blanche de la majeure partie de l’Hindoustan, réfugiée dans les montagnes de son ancienne patrie, la race malaie, qui en forme comme l’avant-garde et qui de la presqu’île transgangétique s’est répandue dans les îles, depuis les Moluques jusqu’à Madagascar, offrent des traits plus sauvages que les Mongols et une coloration plus prononcée. Chez les plus barbares, la peau est presque noire, et les membres laissent déjà percer cette maigreur et ces formes grêles qui, en Afrique, annoncent le voisinage de la race noire. L’Alfourou présente différentes teintes variant du brun clair au brun foncé. Sa chevelure affecte une disposition par touffes énormes, qui commence chez les populations malayennes les plus abruties. Enfin, au delà de la race alfourou qui les~repousse devant elle, çà et là répandus, des îles An’daman aux Philippines, à l’intérieur desquelles ils habitent, les Australiens et les Negritos, dont la patrie s’avance jusque dans la terre de Van-Diémen, nous offrent le dernier degré de la grossièreté et de la laideur, de la stupidité et de l’abjection. Si, au lieu de descendre au sud-est, on s’avance au delà des Mongols, dans la direction du nord et du nord-est, on observe une altération d’un autre genre, mais moins profonde. Comme l’espace ne s’offre pas aussi étendu à la migration des peuples, que notre espèce ne peut pas s’éloigner autant du point où elle atteint son plus haut degré de développement, la dégénérescence n’a point eu un champ si ouvert à ses progrès. Les races ougro-finnoises, qui s’étendent sur tout le nord du globe, depuis la Laponie jusqu’au pays des Esquimaux, rappellent encore la race mongole ; mais leurs yeux sont généralement moins obliques, leur peau ne prend plus une teinte jaune aussi prononcée, leur chevelure est plus abondante, leur front plus déprimé, leur figure respire moins d’intelligence. L’Amérique, en excluant la partie septentrionale habitée par la race boréale, renferme une autre race dont le mode de distribution ne correspond plus toutefois avec la loi que nous venons de constater. Dans l’Amérique du Nord, l’homme se présente avec un caractère d’énergie dans les traits tout particulier. Les lignes de la figure sont arquées, le front est extraordinairement fuyant, sans être pour cela déprimé à la façon de celui du nègre, la peau est rouge, la barbe est nulle ou rare, l’œil est très légèrement relevé sur les bords, les pommettes sont proéminentes. Ce type atteint son point culminant de beauté et d’intelligence dans les régions équatoriales du Mexique et du Pérou. Au delà de ces régions, à mesure qu’on descend vers le sud, la peau se fonce ou plutôt se brunit, les traits s’enlaidissent, les lignes perdent de leur courbure et de leur régularité, les membres de leur bonne conformation. Tel est le caractère des Guaranis, des Botocoudos, des Aymaras. Lorsqu’on arrive à l’extrémité méridionale de l’Amérique, on ne trouve plus que la plus difforme et la plus misérable des populations, la plus abrutie et la plus stupide, les Pécherais de la Terre de Feu. Cette distribution nouvelle et en apparence anomale des races du Nouveau Monde, loin d’être une exception à la loi qui nous présente le type humain d’autant plus parfait que les conditions climatologiques sont plus favorables, ne fait, au contraire, que la confirmer. L’Amérique a aussi sa contrée tempérée ; cette contrée est située plus au sud que celle de l’Europe, parce que ce continent est plus froid ; la chaîne de montagnes qui lui sert comme d’arête, détermine une succession de plateaux élevés. C’est en effet au Mexique et au Pérou c’est-à-dire dans des contrées placées, à raison de leur altitude, dans des conditions plus favorables à la vie, que la civilisation indigène américaine avait atteint son plus haut degré de développement. La diffusion de l’humanité dans toutes les parties du globe et sous tous les climats, dont nous venons d’esquisser le tableau, est encore un des faits où la science de l’anthropologie, guidée par l’analogie des observations les plus modernes sur la distribution géographique des animaux, découvre la justification de l’unité de notre espèce, en constatant qu’elle a dû se répandre partout en partant d’un point unique et restreint, où elle avait fait sa première apparition à la vie. Les animaux, comme les plantes, ne sont pas distribués au hasard sur le globe. L’observation nous apprend que chaque région a ses espèces, ses genres, ses types particuliers. L’expérience démontre que certaines espèces peuvent être transportées d’une région dans une autre, y vivre et y prospérer. Mais il n’existe pas une seule espèce qui soit naturellement cosmopolite. Aussi faut-il, pour les animaux et les plantes, abandonner l’idée d’un centre de création unique et accepter celle des centres de création multiples. Ces centres de création multiples, les partisans des doctrines polygénistes sont obligés de les admettre pour les hommes, du moment qu’ils en distinguent plusieurs espèces. Mais là encore ils viennent se heurter contre les lois que la science proclame comme ayant présidé à la répartition des êtres organisés. En effet, pour avoir une aire plus étendue que les espèces, les genres n’en présentent pas moins des faits de cantonnement analogues, car, comme l’a si bien dit M. de Candolle, les mêmes causes ont pesé sur les espèces et sur les genres. Plus l’organisation d’un végétal ou d’un animal devient complète, plus son aire devient restreinte. Dans la série des mammifères particulièrement, on peut suivre pas à pas le rétrécissement de l’aire occupée à mesure qu’on s’élève dans l’organisation. Quand nous en arrivons aux grands singes anthropomorphes, qui sont les animaux les plus rapprochés de nous au point de vue physique, nous constatons que presque chaque genre est représenté par une unique espèce, que pas un de ces genres n’est commun à l’Asie et à l’Afrique, pas un ne s’étend sur l’ensemble de la partie du monde qu’il habite, enfin que tous sont remarquablement cantonnés. Supposer donc que le genre humain se subdivise en plusieurs espèces, issues d’origines distinctes, admettre que ce type, le plus perfectionné de tous, même au point de vue purement organique, a pris naissance dans tous les centres de création, qu’il n’en a caractérisé aucun, ce serait faire de l’homme une exception unique aux lois de la nature. Ainsi l’observation directe et la science de la physiologie mettent en état d’affirmer, suivant l’ingénieuse expression de M. de Quatrefages, que tout est comme si l’ensemble des hommes avait commencé par une paire primitive et unique. Elles ne nous apprennent rien sur l’existence de ce couple originaire. La parole divine pouvait seule nous instruire à ce sujet. § 2. LE CANTONNEMENT PRIMITIF DE L’ESPÈCE HUMAINE ET SES MIGRATIONS. Est-il possible, dit M. de Quatrefages, d’aller plus loin que nous venons de le faire et de chercher à déterminer la position géographique du centre d’apparition humain ? Je ne saurais aborder ce problème dans ses détails ; je me bornerai à en préciser le sens et à indiquer les solutions probables d’après les données de la science actuelle. Remarquons d’abord que, lorsqu’il s’agit d’une espèce animale ou végétale, de celles même dont l’aire est la plus circonscrite, personne ne demande le point précis où elle a pu se montrer pour la première fois. La détermination dont il s’agit a toujours quelque chose de très vague et est forcément approximative. L’on ne saurait en demander davantage, quand il s’agit de l’espèce répandue aujourd’hui partout. Dans ces limites, il est permis de former au moins des conjectures ayant pour elles une certaine probabilité. La question se présente avec des caractères assez différents, selon que l’on s’arrête aux temps présents ou que l’on tient compte de l’ancienneté géologique de l’homme. Toutefois les faits ramènent dans les mêmes régions et semblent indiquer deux extrêmes. La vérité est peut-être entre eux deux. On sait qu’il existe en Asie une vaste région entourée au sud et au sud-ouest par l’Himalaya, à l’ouest par le Bolor ou Belour-tagh, au nord-ouest par l’Ala-Tau, au nord par l’Altaï et ses dérivés, à l’est par le Kingkhan, au sud et au sud-est par le Felina et le Kouenlun. A en juger par ce qui existe aujourd’hui, ce grand massif central pourrait être regardé comme ayant renfermé le berceau de l’espèce humaine. En effet, les trois types fondamentaux de toutes les races humaines sont représentés dans les populations groupées autour de ce massif. Les races nègres en sont les plus éloignées, mais ont pourtant des stations maritimes où on les trouve pures ou métisses de puis les îles Kioussiou jusqu’aux Andaman. Sur le continent elles ont mêlé leur sang à presque toutes les castes et classes inférieures des deux presqu’îles gangétiques ; elles se retrouvent encore pures dans toutes deux, remontent jusqu’au Népal et s’étendent à l’ouest jusqu’au golfe Persique et au lac Zareh, d’après Elphinstone. La race jaune, pure ou mélangée par places d’éléments blancs, paraît occuper seule l’aire dont il s’agit ; elle en peuple le pourtour au nord, à l’est, au sud-est et à l’ouest. Au sud elle se mélange davantage, mais elle n’en forme pas moins un élément important de la population. La race blanche, par ses représentants allophyles, semble avoir disputé l’aire centrale elle-même à la race jaune. Dans le passé nous trouvons les Yu-Tchi, les Ou-soun au nord du Hoang-Ho ; de nos jours dans le Petit Thibet, dans le Thibet oriental, on a signalé des îlots de populations blanches. Les Miao-tseu occupent les régions montagneuses de la Chine ; les Siaposch résistent à toutes les attaques dans les gorges du Bolor. Sur les confins de l’aire, nous rencontrons à l’est les Aïnos et les Japonais des hautes castes, les Tinguianes des Philippines ; au sud les Hindous. Au sud-ouest et à l’ouest l’élément blanc, pur ou mélangé, domine entièrement. Aucune autre région sur le globe ne présente une semblable réunion des types humains extrêmes distribués autour d’un centre commun. A lui seul, ce fait pourrait inspirer au naturaliste la conjecture que j’ai exprimée plus haut ; mais on peut invoquer d’autres considérations. Une des plus sérieuses se tire de la linguistique. Les trois formes fondamentales du langage humain se retrouvent dans les mêmes contrées et dans des rapports analogues. Au centre et au sud-est de notre aire, les langues monosyllabiques sont représentées par le chinois, le cochinchinois, le siamois et le thibétain. Comme langues agglutinatives, nous trouvons du nord-est au nord-ouest le groupe des ougro-japonaises ou altaïques, au sud celui des langues dravidiennes et des malaies, à l’ouest les langues turques. Enfin le sanscrit avec ses dérivés, et les langues iraniennes représentent au sud et au sud-ouest les langues à flexion. C’est aux types linguistiques accumulés autour du massif central de l’Asie que se rattachent tous les langages humains ; soit par le vocabulaire soit par la grammaire, quelques-unes de ces langues asiatiques touchent de très près à des langages parlés dans des régions fort éloignées, ou séparées de l’aire dont il s’agit par des langues fort différentes. Enfin c’est encore d’Asie que nous sont venus nos animaux domestiques les plus anciennement soumis. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire s’accorde entièrement sur ce point avec Dureau de la Malle. Ainsi, à ne tenir compte que de l’époque actuelle, tout nous ramène à ce plateau central ou mieux à cette grande enceinte. Là, est-on tenté de se dire, ont apparu et se sont multipliés les premiers hommes, jusqu’au moment où les populations ont débordé comme d’une coupe trop pleine et se sont épanchées en flots humains dans toutes les directions. Avons-nous besoin d’insister sur ce qu’a de remarquable et de frappant pour l’esprit l’accord de ces conclusions, fondées uniquement sur des considérations anthropologiques, avec celles où nous a conduit, dans le livre précédent, l’étude des traditions antiques des plus grandes races humaines sur le berceau de l’humanité primitive ? Le lecteur aura certainement relevé cet accord et en aura apprécié toute l’importance, sans qu’il nous soit nécessaire de le lui signaler. Mais, continue l’éminent anthropologiste que nous citons ici, les études paléontologiques ont conduit assez récemment à des résultats qui peuvent modifier ces premières conclusions. MM. Heer et de Saporta nous ont appris qu’à l’époque tertiaire la Sibérie et le Spitzberg étaient couverts de plantes attestant un climat tempéré. A la même époque, nous disent MM. Murchison, Keyserlink, de Verneuil, d’Archiac, les barenlands de nos jours nourrissaient de grands herbivores, le renne, le mammouth, le rhinocéros à narines cloisonnées. Tous ces animaux s’e montrent chez nous au début de l’époque quaternaire. Us me semblent ne pas être arrivés seuls. Les trouvailles de M. l’abbé Bourgeois démontrent à mes yeux l’existence en France de l’homme des âges tertiaires[2]. Mais tout semble annoncer qu’il, ne comptait encore chez nous que de rares représentants. Les populations de l’âge quaternaire, au contraire, étaient, au moins par places, aussi nombreuses que le permet la vie de chasseur. N’est-il pas permis de penser que, pendant l’époque tertiaire, l’homme vivait dans l’Asie boréale à côté des espèces que je viens de nommer et qu’il les chassait pour s’en nourrir, comme il les a plus tard chassées en France ? Le refroidissement força les animaux à émigrer vers le sud ; l’homme dut les suivre pour chercher un climat plus doux et pour ne pas perdre de vue son gibier habituel. Leur arrivée simultanée dans nos climats, l’apparente multiplication subite de l’homme s’expliqueraient ainsi aisément. On pourrait donc reporter bien au nord de l’enceinte dont je parlais tout à l’heure, et au moins jusqu’en Sibérie, le centre d’apparition humain. Peut-être l’archéologie préhistorique et la paléontologie confirmeront-elles ou infirmeront-elles un jour cette conjecture. Quoiqu’il en soit ; aucun des faits recueillis jusqu’à ce jour n’autorise à placer ailleurs qu’en Asie le berceau de l’espèce humaine. Aucun non plus ne conduit à chercher notre patrie originelle dans les régions chaudes, soit des continents actuels, soit d’un continent disparu. Cette, pensée, bien souvent exprimée, repose uniquement sur la croyance que le climat du globe, au moment de l’apparition de l’homme, était ce qu’il est aujourd’hui. La science moderne nous a appris que c’est là une erreur. Dès lors rien ne s’oppose à ce que nos premiers ancêtres aient trouvé des conditions d’existence favorables jusque dans le nord de l’Asie, où nous ramènent tant de faits empruntés à l’histoire de l’homme, à celle des animaux et des plantes. La tradition religieuse et la philosophie spiritualiste affirment l’unité spécifique du genre humain. La physiologie fournit des éléments de démonstration de cette thèse qu’il n’existe qu’une seule espèce d’homme dont les différents groupes humains sont les variétés et les races. La géographie zoologique conduit à admettre presque forcément que cette espèce a dû être primitivement cantonnée dans un espace relativement très restreint. Si donc nous la voyons aujourd’hui partout, c’est qu’elle s’est répandue en irradiant en tous sens à partir de ce centre primitif. Le peuplement du globe par voie de migrations est la conséquence nécessaire de ces prémisses. Les polygénistes, les partisans de l’autochtonie des races humaines ont déclaré ces migrations impossibles pour un certain nombre de cas, et ont présenté celle impossibilité prétendue comme une objection insurmontable à la doctrine monogéniste. Les faits historiquement connus, d’où l’on est en droit d’induire de quelle manière ont dû s’opérer les faits analogues dont le comment reste et restera toujours inconnu, répondent surabondamment à une telle objection. Car ils établissent au-dessus de toute contestation deux faits essentiels, qui suffisent à expliquer le peuplement du globe entier par voie de migrations, ayant un point de départ unique : la faculté spéciale qu’a l’homme de toutes les races de s’acclimater dans toutes les contrées et sous tous les climats ; non seulement la possibilité, mais la réalisation, dans des circonstances connues, de migrations ethniques qui se sont produites précisément dans les conditions où on les représentait, d’après des théories préconçues ; comme absolument impossibles. L’expérience, dit M. Maury, montre que l’acclimatation est possible dans un climat donné pour des hommes de toute race, mais qu’elle s’opère d’autant plus facilement que la race à laquelle ils appartiennent trouve des conditions plus analogues à celles de son berceau, et adopte un genre de vie plus conforme à celui que nécessite sa nouvelle patrie. Ce qui se produit pour certains animaux, tels que les bœufs et les chevaux, revenus à l’état sauvage en Amérique, y prospérant, s’y propageant aussi bien que sur la terre natale, a également lieu pour l’Européen établi aux États-Unis et dans l’Amérique du Sud, pour le Chinois transporté en Californie et le Nègre dans le Nouveau-Monde. Seulement cette acclimatation exige une véritable lutte pour l’existence, dans laquelle un grand nombre succombent. Les individus émigrés sous un ciel très différent du leur, comme cela s’observe pour les animaux et les plantes exotiques, languissent d’abord, et ne retrouvent qu’au bout d’un certain nombre de générations leur fécondité native. Il y a d’ailleurs des races qui sont plus propres à s’acclimater que d’autres. Il y a des contrées malsaines où toutes les races dépérissent, comme la côte du Gabon ; il en est, comme l’Australie, qui conviennent à toutes, parce qu’elles offrent des conditions moyennes auxquelles les races les plus distinctes peuvent s’adapter. Mais l’acclimatation est loin d’avoir toujours réussi. L’influence délétère des agglomérations trop nombreuses, des vices qu’apporte aux sauvages le contact de la civilisation européenne, des guerres d’extermination et de bien autres causes de destruction ont amené l’anéantissement de certaines races qui avaient émigré. Malgré ces faits, n’en subsiste pas moins la loi générale qu’à quelque race qu’il appartienne l’homme peut se faire à tous les milieux auxquels s’est déjà accommodé son semblable, qu’il peut se reproduire sous tous les climats. Cette loi permet donc d’admettre que des migrations se sont opérées dans les sens les plus divers, que les races ont dû non seulement se mêler, mais se substituer les unes aux autres, qu’aucune, en un mot, n’est irrévocablement, attachée à une contrée déterminée. Voilà pour ce qui est de la faculté spéciale d’acclimatation que possède l’homme, soit qu’on l’envisage au point de vue de l’ensemble de son Unité d’espèce ; soit qu’on le considère séparément dans chacune,de ses variétés et de ses races. Ecoutons maintenant M. de Quatrefages au sujet des objections élevées contre la possibilité matérielle du peuplement de la surface terrestre par des migrations ayant pour point de départ un centre d’origine commun et restreint. Les migrations se montrent à peu près partout dans l’histoire, dans les traditions et les légendes du nouveau comme de l’ancien monde. Nous les constatons chez les peuples les plus civilisés de nos jours et chez les tribus encore arrêtées aux plus bas échelons de la vie sauvage. A mesure que nos connaissances grandissent et dans quelque sens qu’elles s’étendent, elles nous font de plus en plus connaître les instincts voyageurs de l’homme. La paléontologie humaine, l’archéologie préhistorique ajoutent chaque jour leurs témoignages à ceux des sciences historiques. A ne juger que par cette sorte de renseignements, le peuplement du globe entier par voie de migrations, de colonisations, apparaît comme plus que probable. L’immobilité primordiale et ininterrompue d’une race humaine quelconque serait un fait en désaccord avec toutes les analogies. Sans doute, une fois constituée, elle laissera en place, à moins d’événements exceptionnels, un nombre plus ou moins considérable, et d’ordinaire la très grande majorité de ses représentants ; mais, à coup sûr, dans le cours des âges, elle aura essaimé. Les partisans de l’autochtonie insistent d’une manière spéciale sur deux ordres de considérations tirées les unes de l’état social des peuples dans l’enfance et dépourvus des moyens d’action que nous possédons, les autres des obstacles qu’une nature jusque-là indomptée devait opposer à leur marche. La première objection repose évidemment sur une appréciation inexacte des aptitudes et des tendances développées chez l’homme par ses divers genres de vie. L’imperfection même de l’état social, loin d’arrêter la dissémination de l’espèce humaine, ne pouvait que la favoriser. Les peuples cultivateurs sont forcément sédentaires ; les pasteurs, moins attachés au sol, ont besoin de rencontrer des conditions spéciales. Les chasseurs au contraire, entraînés par leur genre dévie, parles nécessités qu’il impose et les instincts qu’il développe, ne peuvent que se disséminer en tout sens. Il leur faut pour vivre de vastes espaces ; dès que les populations s’accroissent, même dans d’assez faibles proportions, elles sont forcées de se séparer ou de s’entre-détruire, comme le montre si bien l’histoire des Peaux-Rouges. Les peuples chasseurs ou pasteurs sont donc seuls propres aux grandes et lointaines migrations. Les peuples cultivateurs seront plutôt colonisateurs. L’histoire classique elle-même confirme de tout point ces inductions théoriques. On sait ce qu’étaient les envahisseurs du monde romain, les destructeurs du Bas-Empire, les conquérants arabes. Le même fait s’est produit au Mexique. Les Chichimèques représentent ici les Goths et les Vandales de l’ancien monde. Si l’Asie a tant de fois débordé sur l’Europe, si le nord américain a envoyé tant de hordes dévastatrices dans les régions plus méridionales, c’est que dans ces deux contrées l’homme était resté barbare ou sauvage. Les obstacles naturels étaient-ils vraiment infranchissables pour les populations dénuées de nos moyens perfectionnés de locomotion ? Cette question doit être examinée à deux points de vue, selon qu’il s’agit do migrations par terre ou par mer. Le premier cas nous embarrassera peu. On a vraiment trop exagéré la faiblesse de l’homme et la puissance des barrières que pouvaient lui opposer les accidents du terrain, la végétation Ou les faunes. L’homme a toujours su vaincre les bêtes féroces ; dès les temps quaternaires il mangeait le rhinocéros. Il n’a jamais été arrêté parles montagnes lors même qu’il traînait à sa suite ce qui pouvait rendre le passage le plus difficile ; ‘Hanniba’al a franchi les Alpes avec ses éléphants et Bonaparte avec ses canons ; Les hordes asiatiques n’ont pas été arrêtées par les Palus Méotides, pas plus que Fernand de Soto par les marais de la Floride. Les déserts sont chaque jour sillonnés par des caravanes ; et quant aux fleuves, il n’est pas de sauvage qui ne sache les traverser sur un radeau ou une outre. En réalité, — l’histoire des voyages ne le prouve que trop — l’homme seul arrête l’homme, Quand celui-ci n’existait pas, rien ne s’opposait à l’expansion de tribus ou de nations avançant lentement, à leur heure, se poussant ou se dépassant tour à tour, constituant des centres secondaires d’où partaient plus tard de nouvelles migrations. Même sur une terre peuplée, une race supérieure envahissante ne procède pas autrement. C’est ainsi que les Aryas ont conquis l’Inde, c’est ainsi qu’avancent les Paouins, qui, partis d’un centre encore inconnu, arrivent au Gabon sur un front de bandière d’environ 400 kilomètres. Les migrations terrestres suffisent, à expliquer le peuplement des trois parties, du continent de l’ancien monde et des îles qui y sont adjacentes, car l’occupation de celles-ci sortait à peine des conditions de ces migrations. Les bras de mer qu’il fallait franchir pour y pénétrer n’offraient pas, en général, pour leur passage de difficultés beaucoup plus grandes que celles que présente le passage des grands fleuves, qui n’ont arrêté aucune migration terrestre de peuples sauvages ou barbares. On conçoit facilement comment des tribus qui ne possédaient encore que des moyens de transport par eau tout à fait rudimentaires, ont pu cependant traverser de semblables bras de mer et passer du continent dans les îles voisines. Ce ne sont pas là, à proprement parler, des migrations maritimes. Dans le cours de l’histoire que nous avons entrepris de raconter, nous rencontrerons, nous saisirons pour ainsi dire sur le fait quelques migrations de cette dernière catégorie, qui se sont produites au milieu des temps pleinement historiques, dans le bassin de la Méditerranée et dans celui de la mer d’Oman : par exemple la migration d’une partie des populations pélasgiques d’Asie-Mineure en Italie, ou bien celles qui ont eu lieu entre l’Inde, d’une part, et, de l’autre, l’Arabie méridionale et la côte africaine du pays des Somalis. Mais ce sont, d’après leurs proportions mêmes, des faits de colonisation plutôt que proprement de migration. D’ailleurs nous lès voyons se produire dans des conditions qui les rendent aussi peu extraordinaires que celui de l’établissement et de la diffusion de la race blanche en Amérique depuis le XVe siècle jusqu’à nos jours. Il s’agit de mouvements opérés, en prenant la mer pour grand chemin, par des populations habituées au métier de matelots, possédant des vaisseaux capables d’affronter des traversées d’une certaine étendue, connaissant les conditions d’une navigation hauturière qui, sans franchir encore de bien vastes espaces, ne craignait pas cependant de perdre pour quelques journées la vue des côtes, par des populations parvenues à un degré de civilisation déjà remarquable. Remarquons de plus qu’aucun de ces transports de tribus entières par la voie de mer ne dépasse l’aire du développement habituel de la navigation commerciale à l’époque où elles se sont produites. Tout cela est bien loin de ce que firent les Scandinaves, avec des vaisseaux qui n’étaient ni plus forts ni plus perfectionnés, lorsqu’au IXe siècle ils colonisèrent le Groenland, et que, du XIe au XIVe siècle, ils fréquentèrent habituellement le Vinland, c’est-à-dire le littoral de l’Amérique du Nord, en y fondant des établissements. La réalisation de migrations maritimes de ce genre n’a donc en réalité presque aucun rapport avec le problème, insoluble semble-t-il au premier abord, que présente le peuplement par migrations de certaines parties du globe qui se composent d’îles disséminées sur un immense espace, séparées entre elles par d’énormes distances, et que cependant les Européens ont trouvées habitées par des tribus sauvages qu’il était difficile de croire capables d’avoir franchi, avec les faibles moyens en leur possession, les effrayantes étendues de mer qui s’interposent entre ces îles et le continent où tout nous induit à placer le berceau unique et commun de l’espèce humaine. Et pourtant ce problème a été résolu d’une manière certaine par la science contemporaine, et cela précisément pour la région où le fait exigé par la doctrine monogéniste paraissait le plus invraisemblable. La plupart des défenseurs de la pluralité des espèces d’homme et de l’autochtonie des races ont reconnu que les migrations par terre n’avaient en elles-mêmes rien d’impossible ; mais il en était tout autrement, affirmaient-ils, des migrations par mer. En particulier, ils soutenaient que le peuplement de la Polynésie, par des immigrants venus de notre grand continent, était au-dessus de tout ce que pouvaient entreprendre et accomplir des peuples dépourvus de connaissances astronomiques et dé moyens perfectionnés de navigation. A les en croire, les conditions géographiques, le régime des vents et des courants devaient opposer une barrière insurmontable à toute entreprise de ce genre. Or, les admirables études de l’anthropologiste américain, M. Horatio Haie, puis de M. de Quatrefages, fondées sur les traditions orales des différents peuples de la Polynésie, sur les chants historiques qui s’y répètent de génération en génération, ainsi que sur les généalogies soigneusement étudiées de leurs maisons princières, ont permis de reconstituer sans, lacunes, avec une sûreté parfaite et en n’enregistrant que des faits positifs, l’itinéraire et les annales de la migration maritime des Polynésiens. Il est impossible de le contester aujourd’hui, la Polynésie, cette région que les conditions géographiques semblent au premier abord isoler du reste du monde, a été peuplée à une époque rapprochée de nous par voie de migration volontaire, et de dissémination accidentelle, procédant de l’ouest à l’est, au moins pour l’ensemble, et elle l’a été par une population qui ne possédait même pas l’usage des métaux, qui en était encore aux pratiques de l’âge de la pierre polie. Les Polynésiens venus de la Malaisie, et de l’île Bouro en particulier, se sont établis et constitués d’abord dans les archipels de Samoa et de Tonga ; de là ils ont successivement envahi .le monde maritime ouvert devant eux ; ils ont trouvé désertes, à bien peu près, toutes les terres où ils ont abordé et n’ont rencontré que sur trois ou quatre points quelques tribus peu nombreuses de sang plus ou moins noir. Il y a plus. On est parvenu à déterminer avec une approximation très rapprochée les dates des principales étapes de cette migration si extraordinaire. C’est vers l’époque de l’ère chrétienne que les ancêtres des Polynésiens sont sortis de l’île de Bouro, et dans les quatre premiers siècles de cette ère qu’a eu lieu leur première extension jusqu’aux îles Samoa et Tonga. Au Ve siècle ils occupaient les Marquises, au VIIIe les îles Sandwich, au XIIIe, dans une autre direction, les îles Manaïa, d’où partirent les colons qui s’établirent à la Nouvelle-Zélande entre 1400 et 1450. Ainsi c’est au plus tôt dans les premières années du XVe siècle de notre ère qu’ont pris terre, dans cette dernière contrée, ces Maoris dont on a voulu faire les enfants du sol qui les porte. Les dates que nous venons d’indiquer prouvent que cette migration est étrangère ta l’histoire ancienne, de même que le domaine où elle s’est développée est en dehors de l’aire géographique des civilisations dont les époques les plus antiques font le sujet du présent ouvrage. Il en est de même du peuplement de l’Amérique, dont l’époque et le mode ne sont pas aussi bien éclaircis, et où il faut sûrement admettre des époques différentes et des couches d’immigrations successives. La question se complique ici par le fait de l’existence sur le nouveau continent, dès l’époque quaternaire, d’une population humaine encore imparfaitement connue, qui n’a peut-être pas été étrangère à la formation de la race rouge, à laquelle appartient l’immense majorité des indigènes de l’Amérique. L’homme américain des temps géologiques a dû passer d’Asie en Amérique par le Nord, où les îles Aléoutiennes établissent entre l’extrémité orientale de l’Asie et le Nouveau-Monde une chaîne ininterrompue, dont les anneaux sont si rapprochés que le passage par cette voie rentrait plutôt dans la donnée des migrations terrestres que dans celle des migrations maritimes. Mais en dehors de la race rouge, le continent américain a présenté à ses premiers explorateurs des îlots de populations appartenant de la manière la plus formelle aux trois races, jaune, noire et Manche, isolés au milieu de la masse des indigènes, qui est de race rouge. Et l’existence de ces îlots sporadiques ne peut s’expliquer que par des faits de dissémination accidentelle, produits des tempêtes et des grands courants marins, faits ayant pour théâtres le littoral de l’Océan Pacifique, de la Californie au Pérou, le long du trajet du vaste courant que les Japonais appellent Kouro-Sivo ou fleuve noir, ou bien le littoral de l’Atlantique, là où portent le Gulf-stream et son contre-courant. Je ne veux pas, du reste, m’appesantir plus longuement sur des ordres de faits qui n’intéressent pas directement le sujet spécial de l’histoire que j’ai entrepris de raconter. Il était cependant impossible de les passer absolument sous silence, en touchant d’une manière générale à la question de la diffusion, sur toutes les parties de la surface terrestre, de l’homme, sorti d’une source unique sur un point déterminé du globe. Mais il me suffit d’y avoir trouvé dans le passé la justification de ces belles paroles du grand géologue anglais Lyell, aussi fermement convaincu de l’unité de l’espèce humaine, et de la sortie de tous ses rameaux d’un centre commun, que de son antiquité géologique : En supposant que le genre humain disparût en entier, à l’exception d’une seule famille, fût-elle placée sur l’Océan ou sur le nouveau continent, en Australie ou sur quelque îlot madréporique de l’Océan Pacifique, nous pouvons être certains que ses descendants finiraient dans le cours des âges par envahir la terre entière, alors même qu’ils n’atteindraient pas à un degré de civilisation plus élevé que les Esquimaux ou les insulaires de la mer du Sud. § 3. — GRANDES DIVISIONS DES RACES HUMAINES, TYPES FONDAMENTAUX ET TYPES SECONDAIRES. Entre les nombreuses variétés de l’espèce humaine, dont nous avons indiqué un peu plus haut, à grands traits, la distribution géographique, on ne peut pas toujours distinguer les plus anciennes, celles qui sont pures ou du moins constituées depuis des milliers d’années, de celles qui résultent de croisements. Toutefois, dit M. Maury, en s’appuyant sur ce fait fourni par la physiologie végétale que les espèces pures, varient peu ou restent dans leurs variations soumises à des lois végétales, tandis que chez les hybrides la forme se dissout, d’une génération à l’autre, en variations individuelles, on peut admettre que les races humaines dont le type est le plus persistant, sont les moins mélangées. En tenant, compte de toutes les variétés spécifiques, et en rangeant les unes à côté des autres, par ordre d’affinités, toutes les races humaines, on arrive à reconnaître qu’elles se groupent autour de trois types principaux : Un type blanc, Un type jaune, Et un type noir. On passe de l’un à l’autre type par une série de types intermédiaires, qui représentent des races mixtes. Quoique ta certains égards indépendant du climat et de latitude, quoique persistant un laps de temps fort long quand il est transporté en d’autres régions que celle où il est indigène, le type ne peut être considéré comme ayant une origine étrangère à la constitution du pays où il se produit. Au contraire, tout donne à penser aujourd’hui que la race, émigrée sous un autre ciel, revient peu à peu au type propre à ce nouveau climat. C’est ainsi que l’Anglo-Américain tend à se rapprocher du type indien, qu’il perd chaque jour davantage de sa physionomie européenne pour prendre celle des anciens indigènes, avec lesquels il évite pourtant de se croiser ; de même le nègre établi dans les contrées froides perd, après plusieurs générations, en partie le pigment noir de sa peau et prend une couleur grisâtre. Ce phénomène nous explique comment les populations aryennes ont pu en Europe revêtir un type tout septentrional. Inversement, les Portugais établis depuis plusieurs générations dans l’Inde, sans se croiser avec les Hindous, ont pris peu à peu, par l’action du climat, la coloration et le type de ceux-ci. Ce phénomène tend donc à faire attribuer un caractère plus géographique que physiologique à la distinction des races. Le type blanc semble avoir son berceau dans le plateau de l’Iran, d’où il a rayonné dans l’Inde, l’Arabie, la Syrie, l’Asie-Mineure et l’Europe, circonstance qui a fait donner à la race blanche le nom assez impropre de caucasique. Le type jaune existe en Chine depuis la plus haute antiquité ; il se présente dans toutes les contrées habitées par les populations mongoliennes ; de là l’épithète de mongolique appliquée à la race chez laquelle il s’observe. Cette race s’est répandue, au sud, jusque dans les deux presqu’îles de l’Inde et dans la Malaisie ; au nord, elle confine aux régions polaires. Le type noir répond à l’Afrique centrale et occidentale, et paraît s’être étendu sous la zone intertropicale, depuis la côte orientale de l’Afrique jusqu’en Australie. » Son centre primitif de formation a peut-être été dans une partie de l’Inde ou vers l’Ethiopie asiatique des anciens, le Beloutchistan actuel. C’est ainsi qu’on s’expliquerait le mieux le double courant divergent de migration qui a répandu les populations de ce type, d’un côté en Afrique, de l’autre dans l’Inde méridionale, dont les traditions semi-historiques conservent le souvenir de peuples noirs, dans les Philippines, où nous rencontrons les Negritos, dans la Papuasie et dans une portion de l’Océanie, dans celle qu’on appelle spécialement la Mélanésie. Les nègres du type le plus caractérisé ont le crâne allongé, comprimé, étroit surtout aux tempes. L’os de la mâchoire supérieure se projette en avant, par cette disposition que les naturalistes appellent prognathisme ; de là les traits les plus saillants du visage de la race noire, le peu de saillie du nez, son épatement à l’endroit des narines et le développement exagéré des lèvres. Les cheveux sont noirs, courts et crépus, le système pileux en général très peu développé, ce qui se remarque aussi chez les différents mammifères des pays qu’habite le nègre. Avec quelques particularités dans la forme du torse et une courbure sensible des jambes, ce sont là les caractères essentiels et distinctifs de la race noire, bien plus que la couleur, car il est tel peuple de race blanche, comme les Abyssins, à qui un long séjour dans l’Afrique équatoriale a donné une teinte de peau tout aussi foncée. Le crâne de la race jaune présente une forme arrondie ; l’ovale de la tête est plus large que chez les Européens. Les pommettes sont fortement saillantes, les joues relevées vers les tempes ; par suite, l’angle externe des yeux se trouve élevé, les paupières comme bridées et à demi-closes. Le front s’aplatit au-dessus des yeux. Le nez est écrasé vers le front, le menton court, les oreilles démesurément grandes et détachées de la tête. La couleur de la peau se montre généralement jaune et tourne au brun dans certains rameaux. Les poils sont durs et presque constamment noirs comme les yeux. Quant à notre race blanche, elle est avant tout caractérisée par la beauté de l’ovale que forme sa tête. Les yeux sont horizontaux et plus ou moins largement découverts par les paupières ; le nez est plus saillant que large ; la bouche est petite ou modérément fendue, les lèvres sont assez minces. La barbe est fournie, les cheveux longs, lisses ou bouclés, et de couleur variable. La peau, d’un blanc rosé, a plus ou moins de transparence, selon le climat, les habitudes et le tempérament. Sous le rapport intellectuel et moral, la race blanche a une supériorité marquée sur les autres. C’est parmi les peuples qui y appartiennent que nous rencontrons, depuis une haute antiquité, le plus grand développement de civilisation et les tendances les plus progressives. Peut-être faut-il joindre à ces trois types, comme celui d’une quatrième race fondamentale de l’humanité, le type rouge, propre à l’Amérique, où il s’est certainement constitué. Nous avons indiqué déjà plus haut les principaux traits qui distinguent le visage de l’homme de ce type, très voisin dans sa construction osseuse du type blanc, mais s’en distinguant par la couleur, toujours d’un brun rouge ou cuivrée, avec plus ou moins d’intensité dans le ton, puis par la rareté du système pileux, car toutes les populations américaines ont les cheveux rares et courts, et sont imberbes. On ne saurait déterminer toutes les variétés sorties des innombrables mélanges opérés entre les trois races primordiales, ou dues à l’action combinée des influences sous lesquelles chacune de ces trois grandes races a pris naissance. Quelques-unes ont cependant des caractères spécifiques assez tranchés, assez permanents pour constituer des sous-races particulières. Ce sont : La race boréale, qui embrasse toutes les populations habitant au voisinage du cercle polaire arctique, et qui est intermédiaire entre les races blanche et jaune. C’est à cette race, nous l’avons vu plus haut, qu’appartenait une partie des habitants de notre contrée à l’époque quaternaire, les tribus qui ont laissé leurs vestiges bien caractérisés à Grenelle, sur les rives de la Seine, et à Furfooz en Belgique ; La race altaïque ou ougro-japonaise, qui est sortie du même métissage de blancs et de jaunes et qui présente une série continue de transitions graduelles entre ces deux types extrêmes ; la race boréale n’en est presque qu’une exagération, et par quelques-uns des peuples qui la constituent, comme les Lapons, la race altaïque arrive à la toucher d’une manière intime ; les Samoyèdes, plus boréaux de type et de demeure, forment le lien et la transition entre les deux ; ce sont surtout le langage et l’habitat qui constituent à la race altaïque une individualité pleinement distincte de celle de la race boréale ; on serait assez disposé à les envisager comme deux branches d’une même famille humaine que des milieux divers ont différenciées[3], mais qui sortiraient originairement d’une seule souche ; La race malayo-polynésienne, qui participe à la fois des types nègre, mongolique et blanc, et dont le domaine s’étend, de chaque côté de l’équateur, depuis Madagascar jusqu’en Polynésie ; La race égypto-berbère, qui a peuplé le nord et le nord-est de l’Afrique ; elle participe des races blanche et noire, et présente un grand nombre de variétés où l’un ou l’autre élément est prépondérant ; La race hottentote, de l’extrémité méridionale de l’Afrique, qui se place entre la race nègre et la race jaune ; La race noire pélagienne, dont les Papous, les Negritos et les Australiens sont les principales variétés ; on peut la considérer comme une branche delà race nègre, distinguée par sa brachycéphalie, tandis que les noirs africains sont éminemment dolichocéphales. On est ainsi amené à reconnaître dix grandes familles d’hommes, dix types, tant secondaires que primaires, qui, dans leur distribution actuelle, répondent sensiblement à des régions zoologico-botaniques assez nettement tracées. Nous l’avons dit plus haut, l’influence des milieux el l’hérédité rendant permanente une variété d’abord produite accidentellement, ont été, sans aucune contestation possible, les deux principaux facteurs de la formation des races humaines. C’est à eux seuls qu’il convient d’attribuer l’apparition des types fondamentaux autour desquels se groupent tous les autres, plus indécis, moins nettement définis et occupant une position intermédiaire. Mais dans la formation des types secondaires, qui tous participent dans une certaine mesure à la fois de plusieurs des types primordiaux, et surtout des innombrables variétés qui les subdivisent à l’infini et font passer de l’un à l’autre par une série de transitions graduelles et presque insensibles, il n’est guères douteux qu’une autre action se soit aussi exercée, celle du métissage, c’est-à-dire des unions entre deux races différentes mises en contact, qui a produit des types nouveaux portant l’empreinte de leur double origine. Ici encore, c’est par l’analogie avec les faits qui se produisent sous nos yeux que nous pouvons juger ceux qui ont marqué les temps primitifs de l’espèce humaine et de sa diffusion sur la surface de la terre. La prodigieuse expansion de la race blanche européenne, comme commerçante, civilisatrice et conquérante, depuis le XVe siècle, a produit et produit encore de nos jours de très nombreux faits de métissage de cette race avec les races de couleur en Amérique, dans l’extrême Asie et en Océanie. On peut évaluer actuellement à 18 millions, c’est-à-dire à 1/62 de la population totale du globe, le nombre des métis modernes de ce genre. Mais la plupart des croisements qui les produisent ne s’opérant que passagèrement, ils n’ont pu engendrer de véritables races, d’un caractère permanent. Le sang qui finit par prédominer davantage ramène peu à peu au type qu’il représente. C’est ainsi que dans certaines parties de l’Amérique centrale et méridionale, l’infusion toujours de plus en plus grande du sang indien chez les créoles d’origine espagnole, tend à faire reparaître à l’état presque pur la vieille race, qui avait été d’abord repoussée dans les forêts et les savanes, et à rendre au Nouveau-Monde sa population indigène. Mais là où le métissage se reproduit sans cesse avec les mêmes éléments, une race croisée tend à se constituer, qui prend même parfois la place de la race indigène. En Polynésie, la population primitive est graduellement remplacée par un croisement d’Européens et de Polynésiens. Aux Philippines, notamment à Luçon, les métis de Tagals, de Chinois et d’Espagnols voient leur chiffre incessamment grossir, et ils se substituent peu à peu aux insulaires primitifs. Au Cap, le croisement des Hollandais et des Hottentots donna naissance à des métis appelés Basters, qui devinrent bientôt assez nombreux pour inspirer des craintes. On les bannit au delà de la Rivière Orange. Ils s’y sont constitués sous le nom de Griquas, et leur population s’accroît rapidement par elle-même. C’est certainement un phénomène tout semblable qui s’est produit en beaucoup de lieux dans le passé, et plusieurs des races qui tiennent déjà une place dans l’histoire ancienne n’ont pas d’autre origine. Il n’est que bien peu de’ peuples dans le monde que l’on puisse considérer comme appartenant à une race absolument pure. Le milieu et l’hérédité, dit M. de Quatrefages, ont façonné les premières races humaines, dont un certain nombre a pu conserver pendant un temps indéterminé cette première empreinte, grâce à l’isolement. Peut-être est-ce pendant cette période, bien lointaine, que se sont caractérisés les trois grands types, nègre, jaune et blanc. Les instincts migrateurs et conquérants de l’homme ont amené la rencontre de ces races primaires, et par conséquent les croisements entre elles. Quand les races métisses ont pris naissance, le croisement même n’a fonctionné que sous la domination du milieu et de l’hérédité. Les grands mouvements de populations n’ont lieu qu’à intervalles éloignés et comme par crises. Dans l’intervalle d’une crise à l’autre, les races formées par croisement ont eu le temps de s’asseoir et de s’uniformiser. La consolidation des races métisses, l’uniformisation relative des caractères à la suite du croisement, ont été forcément très lentes par suite du défaut absolu de sélection. Par conséquent, toute race métisse uniformisée est en même temps très ancienne. Les instincts de l’homme ont amené le mélange des races métisses, comme ils avaient produit celui des races primaires. Toute race métisse, uniformisée et assise, a pu jouer, dans de nouveaux croisements, le rôle d’une race primaire. L’humanité actuelle s’est ainsi formée, sans doute pour la plus grande partie, par le croisement successif d’un nombre encore indéterminé de races. Les races les plus anciennes que nous connaissions, les races quaternaires, n’en sont pas moins représentées encore de nos jours, soit par des populations généralement peu nombreuses, soit par des individus isolés, chez lesquels l’atavisme reproduit les traits de ces ancêtres reculés. C’est un fait que nous avons exposé déjà dans le livre précédent. § 4. — L’HOMME PRIMITIF. Il serait du plus haut intérêt, parmi les grands types primordiaux de l’humanité, que nous trouvons déjà complètement constitués et aussi distincts qu’aujourd’hui dès les temps les plus anciens où remontent l’histoire positive et les monuments de la civilisation, d’arriver à déterminer quel est le plus antique et s’il en est un qui représente encore avec un certain degré d’exactitude l’homme primitif. Malheureusement c’est là une question à laquelle la science est impuissante à donner une réponse formelle. Elle n’a pas d’éléments certains pour déterminer quel était le type primitif de notre espèce. Ce qui paraît bien probable, et même presque certain, c’est que ce type a dû, dans le cours des âges, s’effacer et disparaître, et qu’il n’était précisément celui d’aucune des races actuelles. Les conditions de milieu dans lesquelles l’homme est apparu sur la terre ont profondément changé, puisque c’étaient celles d’une autre époque géologique. Comment admettre que de tels changements aient permis la conservation du type exact des premiers humains ? Quand tout se transformait autour de lui, l’homme ne pouvait rester immuable. Et d’ailleurs, comme nous venons de le faire voir, le métissage a eu aussi sa part dans cette modification. Cependant, d’autre part, nous avons constaté que la tête osseuse de la plus ancienne race quaternaire se retrouve non seulement en Australie dans quelques tribus, mais en Europe et chez des hommes qui ont joué un rôle considérable parmi leurs compatriotes. Les autres races delà même époque, à en juger de même par la tête osseuse, ont parmi nous de nombreux représentants. Elles ont pourtant traversé une révolution géologique qui nous sépare de notre souche originelle. Il n’y a donc rien d’impossible à ce que celle-ci ait transmis à un certain nombre d’hommes, peut-être dispersés dans le temps et dans l’espace, au moins une partie de ses caractères. Malheureusement on ne sait où chercher ces reproductions, plus ou moins ressemblantes, du type primitif ; et, faute de renseignements, il serait impossible de les reconnaître pour telles si on venait à les rencontrer. Ici l’observation seule ne peut donc fournir aucune donnée. Mais, éclairée par la physiologie, elle permet quelques conjectures. Il y a des anthropologistes qui ont voulu chercher l’homme primitif dans les tribus placées aux derniers rangs de l’espèce humaine, comme les Hottentots ou les Australiens. Mais pareille opinion n’est pas scientifiquement admissible, car ces tribus attestent par leurs caractères’ physiques un état de dégradation qui indique un état antérieur plus élevé, et qui est le résultat des conditions d’existence au milieu desquelles les a conduits le passé de leur race. Par contre, il est bien difficile, surtout quand on voit combien elle s’altère quand elle retombe dans une vie presque sauvage, de ne pas admettre dans la race blanche un perfectionnement du type, dû aux conditions exceptionnellement favorables de climat dans lesquelles elle a vécu, et surtout à la longue pratique delà civilisation. On observe chez toutes les espèces animales qui présentent des variétés nombreuses, un genre de phénomènes que les naturalistes ont qualifié du, nom à’atavisme. C’est l’apparition sporadique, dans toutes les variétés, d’individus qui reproduisent, au lieu du type de leurs auteurs directs, le type originaire de l’espèce, antérieur à la formation des variétés. Certains faits, qui se reproduisent de temps à autre dans les différentes races de l’humanité, paraissent devoir être regardés comme des faits d’atavisme. Les anthropologistes les. plus habiles, tels que M. de Quatrefages et M. le docteur Pruner-Bey, les considèrent comme pouvant jeter quelque lumière sur ce qu’étaient les ancêtres primitifs de notre espèce. Deux points surtout paraissent en ressortir : c’est que le visage des premiers hommes devait présenter un certain prognathisme et que leur teint n’était pas noir. Le trait anatomique du prognathisme, surtout de la saillie de la mâchoire supérieure, existe chez toutes les familles de la race noire ; il n’est pas moins accusé chez une partie de la race jaune. On y remarque une tendance sensible dans le type de la plupart des variétés groupées dans la sous-race boréale. Considérablement atténué chez les blancs, il y reparaît pourtant assez fréquemment chez des individus isolés, parfois à peu près aussi marqué que dans les deux autres groupes. Il existait chez toutes les races d’hommes de l’âge quaternaire qui nous sont jusqu’à présent connues. Tout semble donc indiquer que ce caractère devait être assez fortement prononcé chez nos premiers ancêtres. « Les phénomènes d’atavisme portant sur la coloration, dit M. de Quatrefages, sont fréquents chez les animaux. On les constate également dans l’espèce humaine. Cette considération me fait attacher une importance réelle à l’opinion d’Eusèbe de Salles, qui attribue une chevelure rousse aux premiers hommes. On a signalé, en effet, dans toutes les races humaines, des individus dont les cheveux se rapprochent plus ou moins de cette teinte. Les expériences de Darwin sur les effets du croisement entre races très différentes de pigeons conduisent à la même conclusion. Il a vu, à la suite de ces croisements, reparaître dans les métis des particularités de coloration propres à Y espèce souche et qui avaient disparu dans les deux races parentes. Or, dans nos colonies, le tierceron, fils de mulâtre et de blanc, a souvent les cheveux rouges. En Europe même, selon la remarque de M. Hamy, il naît souvent des enfants à cheveux rouges, lorsque le père et la mère sont franchement, l’un brun et l’autre blond. Dans tous les cas de cette nature, on dirait que le caractère primitif se dégage par la neutralisation réciproque des caractères ethniques opposés accidentellement acquis. Il est permis d’être plus affirmatif sur ce point que les auteurs de notre espèce n’étaient pas noirs. Le ton plus foncé de la peau, le développement exagéré de la matière noire ou pigmentum, qui se forme sous le derme, est très positivement un effet des climats brûlants et de l’ardeur du soleil, qui ne se produit que dans la région intertropicale, où certainement le berceau primitif de l’humanité ne s’est pas trouvé. De plus, on voit assez fréquemment apparaître, par un effet d’atavisme, des individus blancs ou jaunes dans les populations nègres ; on ne voit jamais naître de nègres au sein des populations blanches ou jaunes. M. de Quatrefages est même d’avis qu’on pourrait aller encore plus loin, que d’après d’autres faits de même classe on serait dans une certaine mesure en droit de conjecturer que le type originaire de l’humanité devait plutôt se rapprocher de celui de la race jaune, dont les langues sont aussi celles qui se sont conservées à l’état le plus primitif. Mais nous n’osons pas le suivre sur ce terrain encore bien peu assuré, et nous préférons nous borner aux données suivantes, qui paraissent contenir tout ce que la science peut dire actuellement sur cet obscur sujet avec une certaine assurance. Suivant toutes les apparences, l’homme du type originaire devait présenter un prognathisme accusé, et n’avait ni le teint noir ni les cheveux laineux. Il est encore assez probable, quoiqu’à un degré qui approche moins de la certitude, que son teint, s’il n’était pas noir, n’était pas non plus absolument blanc, et qu’il accompagnait une chevelure tirant sur le roux. L’homme, dit encore l’illustre anthropologiste auquel nous avons fait tant d’emprunts dans ce chapitre, l’homme a d’abord sans doute peuplé son centre d’apparition et les contrées immédiatement voisines. Puis il a commencé l’immense et multiple voyage qui date des temps tertiaires (?) et dure encore aujourd’hui. Il a traversé deux (?) époques géologiques ; il en est à sa troisième. Il a vu le mammouth et le rhinocéros prospérant en Sibérie, au milieu d’une riche faune ; tout au moins, il les a vus chassés par le froid jusque dans le midi de l’Europe ; il a assisté à leur extinction. Plus tard, lui-même a repris possession des barenlands ; il a poussé ses colonies jusque dans le voisinage du pôle, peut-être jusqu’au pôle lui-même, en même temps qu’il envahissait les sables et les forêts des tropiques, atteignait l’extrémité des deux grands continents et peuplait tous les archipels. Depuis bien des milliers

d’années, l’homme a donc subi Faction de tous les milieux extérieurs que nous

connaissons, celle de milieux dont nous pouvons tout au plus nous faire une

idée. Les divers genres de vie auxquels il s’est livré, les différents degrés

de civilisation auxquels il s’est arrêté ou élevé, ont encore diversifié pour

lui les conditions d’existence. Était-il possible qu’il conservât partout et

toujours ses caractères primitifs ? L’expérience, l’observation, conduisent à une conclusion tout opposée. Envoyant l’Anglo-Saxon de nos jours, bien que protégé par toutes les ressources d’une civilisation avancée, subir l’action du milieu américain et se transformer en Yankee, il nous faut admettre qu’à chacune de ses grandes étapes, l’homme, soumis a des conditions d’existence nouvelles, a dû s’harmoniser avec elles, et pour cela se modifier. Chacune de ces stations principales a nécessairement vu se former une race correspondante. Les caractères primitifs, ainsi atteints successivement, se sont inévitablement altérés de plus en plus, en raison de la longueur du voyage et de la différence des milieux. Parvenus au bout de leur course, les petits-fils- des premiers émigrants n’avaient certainement conservé que bien peu des traits de leurs ancêtres. Le type humain primitif a probablement présenté, pendant, un temps indéfini, ses caractères originels chez les tribus qui restèrent attachées au centre d’apparition de notre espèce. Quand vint l’époque glaciaire, qui, selon toute apparence, rendit inhabitable la première patrie de l’homme, ces tribus durent émigrer à leur tour. Dès lors, la terre n’eut plus d’autochtones ; elle ne fut peuplée que de colons. En même temps, l’action modificatrice dès milieux pesa sur les derniers venus, qui, eux aussi, se transformèrent. A partir de ce moment, le type primitif de l’homme a été perdu ; l’espèce humaine n’a plus été composée que de races, toutes plus ou moins différentes du premier modèle. § 5. — LA DESCENDANCE DES FILS DE NOA’H DANS LA GENÈSE[4]. Noa’h, comme nous l’avons déjà dit, avait, suivant la Bible, trois fils, Schem, ‘Ham et Yapheth. Dans le dixième chapitre de la Genèse, l’auteur inspiré donne le tableau des peuples connus de son temps, rattachés à la filiation de ces trois grands chefs de races de l’humanité nouvelle, postérieure au déluge. C’est le document le plus ancien, le plus précieux et le plus complet sur la distribution des peuples dans le monde de la haute antiquité. On est même en droit de le considérer comme antérieur à l’époque de Moscheh (Moïse), car il présenté un état des nations que les monuments égyptiens nous montrent déjà changé sur plusieurs points importants à l’époque de l’Exode. De plus, l’énumération y est faite dans un ordre géographique régulier autour d’un centre qui est Babylone et la Chaldée, non l’Égypte ou la Palestine. Il est donc probable que ce tableau des peuples et de leurs origines fait partie des souvenirs que la famille d’Abraham avait apportés avec elle de la Chaldée, et qu’il représente la distribution des peuples connus dans le monde civilisé au moment où le patriarche abandonna les rives de l’Euphrate, c’est-à-dire 2000 ans avant l’ère chrétienne. Depuis longtemps il a été reconnu que, malgré la forme généalogique donnée à ce tableau du chapitre X de la Genèse, tous les noms qui le composent sont des noms de peuples. On a soutenu, il est vrai, que c’étaient primitivement des noms d’hommes, et qu’il y avait là, non pas une liste de peuples, mais une généalogie proprement dite des premiers ancêtres dont ces peuples sortirent. La forme même des noms constituant la liste ne permet pas une semblable interprétation. Le plus grand nombre d’entre eux ne sont pas au singulier, comme c’est l’habitude constante pour les noms propres d’hommes ; ils ont la forme du pluriel hébraïque en im. Ce sont donc des appellations plurielles qui désignent une collectivité ethnique, et non le patriarche d’où on la regardait comme descendue. D’autres sont des noms de pays : Kena’an, par exemple, un des fils de ‘Ham, signifie « le bas pays ; » Miçraïm est un duel qui désigne la Haute et la Basse-Égypte. On trouve même dans la liste des noms de villes ; par exemple, quand nous y lisons que Kena’an engendra Çidon, son premier-né, ceci veut dire que Sidon fut la première métropole des Phéniciens. On a aussi beaucoup discuté sur la question de savoir si le principe de construction delà liste a été purement géographique ou bien ethnographique ; en d’autres termes, comme le dit fort bien M. Philippe Berger, « si l’auteur a seulement décrit ce qu’il avait sous les "yeux, ou bien s’il s’est inspiré de la tradition, et si cette table représente avec plus ou moins d’exactitude non pas seulement les relations géographiques, mais la filiation des peuples qui y figurent. » Les partisans de l’interprétation géographique prétendent que la classification des peuples est artificielle dans le document biblique, et que sous cette triple division l’on a compris tout le monde connu : Yapheth désignant tous les peuples situés à l’ouest ou au nord ; ‘Ham les habitants de la côte méridionale de l’Asie et de l’Afrique ; enfin Schem, ceux qui habitaient la. Syrie et les pays voisins, jusqu’à l’Arabie d’un côté et au golfe Persique de l’autre. On a prétendu aussi que, dans cette table, des peuples de races différentes ont été groupés ensemble ; qu’ainsi les Kenânéens sont donnés comme frères des Égyptiens, qui appartiendraient à une autre race. Mais cette objection a été soulevée sous l’empire d’un préjugé, très répandu il y a quelques années encore, lequel consistait à voir dans le langage le critérium infaillible de la race. Ce préjugé est aujourd’hui déraciné dans la science, et nous ferons voir un peu plus loin à quel degré les faits le démentent. Bien souvent les divisions des langues ne correspondent pas à celles des races. Cette idée fausse écartée, toute base manque aux arguments qu’on en tirait contre le caractère réellement ethnographique du tableau de la descendance de Noa’h dans la Genèse. Mais la meilleure démonstration de l’exactitude de ce caractère ethnographique ou ethnogénique sera l’analyse même du tableau. Elle ne laissera pas, je crois, de doute dans l’esprit du lecteur sur ce que nous y avons une classification des peuples, non d’après leur position géographique, mais d’après leur parenté d’origine, telle qu’elle se déduisait de la tradition, et de la ressemblance de leur type physique. Ce document fournit donc une base d’un prix inestimable pour les recherches historiques de l’ethnographie, c’est-à-dire de la science qui s’occupe de rechercher les affinités des nations entre elles et leurs origines. L’étude attentive des traditions de l’histoire, la comparaison des langues et l’examen des caractères physiologiques des diverses nations, fournissent des résultats pleinement d’accord sur cette matière avec le témoignage dulivre inspiré. Nous allons exposer, aussi brièvement que possible, les faits qui ressortent des renseignements ethnographiques de la Genèse et les constatations de la science moderne, qui sont venues les compléter ou les éclaircir[5].