Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain

CHAPITRE XLIX

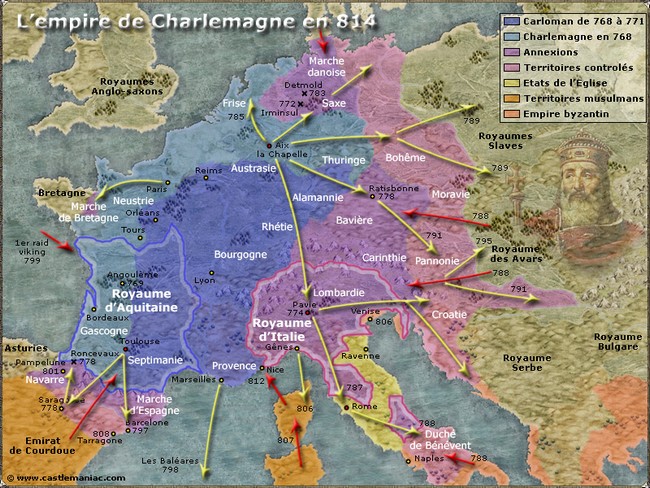

Introduction, culte et persécution des images. Révolte de l’Italie et de Rome. Domaine temporel des papes. Conquête de l’Italie par les Francs. Etablissement des images. Caractère et couronnement de Charlemagne. Rétablissement et décadence de l’empire romain en Occident. Indépendance de l’Italie. Constitution du corps germanique.

|