|

I. — CLAUDE Il (208-870) ; LA PREMIÈRE INVASION

REPOUSSÉE.

Les conjurés du camp de Milan ne ressemblaient pas aux

prétoriens qui avaient mis jadis l’empire aux enchères. C’étaient de

vaillants soldats, résolus à en finir avec la honte de Rome par le

rétablissement de la discipline et en menant vigoureusement la guerre contre

les Barbares. Ils choisirent celui d’entre eux qui paraissait le plus

expérimenté et qui était le plus en vue, le Dalmate Claude[1]. Les flatteurs de

Constance Chlore, son petit-neveu, donneront à Claude pour aïeul le Troyen

Dardanus ; mais il avait fait lui-même sa noblesse. Dèce l’avait déclaré

indispensable à la république ; Valérien le tenait en haute estime, et

Gallien redoutait son jugement.

Sous Valérien, Claude avait eu le gouvernement de l’Illyricum et le commandement des troupes

répandues des Alpes à l’Euxin, avec les appointements du préfet d’Égypte, les

honneurs du proconsul d’Afrique et une suite aussi nombreuse que celle de

l’empereur[2]

: par où l’on voit que le faste des cours orientales avait gagné celle de

Rome et transformait, même en ces temps malheureux, le comitatus sévère des anciens proconsuls en un

cortège royal, ruineux pour les finances publiques. La mollesse de Gallien

l’irritait : il en revint quelque chose au prince, qui se hâta d’écrire à un

de ses officiers une humble lettre où se révèle la misérable condition de ces

augustes qui ne savaient ni commander ni se faire obéir : Sous Valérien, Claude avait eu le gouvernement de l’Illyricum et le commandement des troupes

répandues des Alpes à l’Euxin, avec les appointements du préfet d’Égypte, les

honneurs du proconsul d’Afrique et une suite aussi nombreuse que celle de

l’empereur[2]

: par où l’on voit que le faste des cours orientales avait gagné celle de

Rome et transformait, même en ces temps malheureux, le comitatus sévère des anciens proconsuls en un

cortège royal, ruineux pour les finances publiques. La mollesse de Gallien

l’irritait : il en revint quelque chose au prince, qui se hâta d’écrire à un

de ses officiers une humble lettre où se révèle la misérable condition de ces

augustes qui ne savaient ni commander ni se faire obéir :

Rien ne m’a été pénible comme

d’apprendre par votre rapport que Claude, notre parent et notre ami, est très

irrité contre moi pour des bruits, la plupart faux, qui lui ont été répétés.

Je vous prie, mon cher Venustus, si vous voulez me montrer de l’attachement,

d’engager Gratus et Herennianus à l’apaiser. Mais que tout se passe à l’insu

des soldats daces, de peur que, déjà mécontents, ils ne se portent à quelque

fâcheuse extrémité. Je lui envoie des présents : faites qu’il les reçoive

avec plaisir ; mais qu’il ne se doute pas que je connais ses

dispositions à mon égard, car, s’il me croyait du ressentiment contre lui, il

pourrait prendre un parti violente[3].

Gallien espérait payer ainsi sa rançon : j’estime que

Claude n’en eut que plus de mépris pour lui. Quand les conjurés l’eurent

proclamé empereur, les soldats marquèrent quelque mécontentement, afin de se

vendre plus cher. Vingt pièces d’or distribuées à chacun d’eux levèrent tous

les scrupules. Ils déclarèrent Gallien tyran ; le sénat agit de même avec un

empressement plus réel. Il fit traîner aux gémonies les serviteurs de celai

qui s’était inquiété de trouver chez les sénateurs un reste de patriotisme,

et l’on conte que, dans la curie même, un des officiers du trésor eut les

yeux arrachés[4],

supplice lâche qui annonce l’approche du Bas-Empire. Claude arrêta ces

exécutions, et les pères conscrits, repentants, mirent Gallien au nombre des divi, ce qui équivalait au maintien de ses

actes.

Lorsqu’ils apprirent l’élection de Claude, ils la

confirmèrent par ces acclamations répétées qui nous semblent si contraires à

la gravité sénatoriale, mais qui n’étonnaient personne : Auguste Claude, que les dieux vous accordent à nos vœux !

(répété soixante

fois) ; Claude auguste, c’est vous, ou un

prince qui vous ressemblât, que nous avons toujours souhaité (quarante fois) ; Claude auguste, les vœux de la république vous appelaient

au trône (quarante

fois) ; Claude auguste, vous êtes le

modèle des frères, des pères, des amis, des sénateurs et des princes

(quatre-vingts fois)

; Claude auguste, délivrez-nous d’Aureolus

(cinq fois) ; Claude auguste, délivrez-nous des Palmyréens (cinq fois) ; Claude auguste, délivrez-nous de Zénobie et de Victoria

(sept fois) ; Claude auguste, que Tetricus ne soit rien (sept fois)[5].

Claude, en effet, se trouvait en face de trois

adversaires. Mieux inspiré que le sénat, il en négligea deux, qui se

trouvaient aux extrémités de l’empire, se délit rapidement du troisième,

Aureolus, qu’un jugement des soldats condamna à mort, et s’occupa des

préparatifs d’une grande guerre contre les Barbares. L’affaire de Tetricus, avait-il répondu aux

sénateurs, ne regarde que moi, celle des Goths intéresse la république[6].

Depuis trente années ces Barbares ravageaient les

frontières romaines ; le butin s’y faisant rare, l’idée leur vint de se

transporter en corps de nation dans l’intérieur de l’empire, dont ils

connaissaient le climat plus tempéré que celui des plaines scythiques, où des

froids et des chaleurs extrêmes rendent la vie si dure. Des messagers

coururent des rives du Dniester à celles de la Morava (March) ; des

conseils furent tenus chez les Tervinges, ou Goths de l’Ouest, chez les

Gépides, les Mérules, les Peuciniens, et une vaste coalition se forma pour

seconder l’invasion des Goths de l’Est, ou Gruthunges, par une série

d’attaques sur le Danube moyen. Les Scordisques, d’origine celtique,

entrèrent dans la ligue ; les Alamans et leurs voisins les Juthunges[7], sans doute

instruits de ces projets, se promirent d’en profiter pour retourner faire

leur main dans la riche vallée du Pô. Ils furent même les premiers prêts :

sans attendre leurs alliés, ils se jetèrent, dés l’année 268, dans les

défilés des Alpes, qu’ils avaient souvent pratiqués, et descendirent sur les

bords du lac de Garda. Claude les y reçut avec une armée sur laquelle il

avait déjà su prendre de l’empire, et la moitié des Barbares tomba sous

l’épée des légionnaires. C’était de bon augure pour une lutte plus sérieuse.

Durant l’hiver de 268, la cognée ne cessa de retentir dans

les forêts sarmates ; les arbres abattus étaient roulés au bord des fleuves,

que couvrirent au printemps deux mille barques[8], où s’entassèrent

des guerriers éprouvés. La horde, composée de trois cent vingt mille combattants[9], sans compter les

femmes, les enfants et les esclaves, se mit en marche dans la direction de

l’Ouest, avec d’innombrables troupeaux[10] et de grands

chars qui, dans les campements, servaient d’enceinte[11]. L’armée et la

flotte suivirent la côte à quelque distance du rivage, l’une à cause des

marécages que ces fleuves paresseux laissent à leur embouchure, l’autre à

raison des bas-fonds que les alluvions forment assez loin en mer[12]. La traversée du

Danube se fit avec l’assistance des vaisseaux, et quelques journées de marche

amenèrent les Goths en vue de Tomi. Les invasions précédentes avaient fait

sentir à toutes les villes de ces régions la nécessité de relever leurs murs

et de se mettre en état de défense. Tomi ferma ses portes, les habitants

garnirent leurs murailles, et les Goths ne furent point en état d’y faire

brèche. Ne pouvant non plus s’arrêter dans ces plaines de la Dobroudja, où il est

si difficile de vivre, ils firent route vers les Balkans dans la direction de

Marcianopolis (à 18

milles à l’ouest de Varna). Cette ville, bâtie par Trajan, fut digne

de son fondateur : elle repoussa toutes les attaques. Les Barbares conçurent

alors un plan habile : ils se séparèrent. La flotte fit voile vers la Propontide, menaça

Byzance et Cyzique, puis, malgré une tempête qui lui causa une grande perte

d’hommes et de navires, elle gagna la péninsule de l’Athos, où ceux qui la

montaient se partagèrent encore. Les uns assiégèrent Cassandrée, l’ancienne

Potidée, et la grande ville de Thessalonique, pour s’ouvrir la Macédoine. Les

autres ravagèrent la

Grèce, les Cyclades, la Crète, Rhodes, Chypre, et l’orage, épuisant sa

force en avançant, alla se perdre sur les tûtes de la Pamphylie.

Pendant que le bruit de ces pillages retenait inactives

dans le sud de l’empire les forces romaines qui se trouvaient autour de la

mer Égée, l’attaque principale se prononçait au nord : les Goths traversaient

la Mœsie et

arrivaient dans la vallée du Margus (la Morava

du sud), sentant bien qu’ils ne trouveraient un établissement

tranquille sur la rive droite du Danube qu’après avoir détruit l’armée

impériale. Jamais Rome, depuis les Gaulois et Annibal, ne s’était trouvée

dans un si grand péril. Claude écrivit au sénat : Je

vous dois, pères conscrits, la vérité : trois cent vingt mille Barbares ont

envahi le territoire romain. Si j’en triomphe, vous reconnaîtrez que nous

avons bien mérité de la patrie ; si je ne suis pas vainqueur, souvenez-vous à

qui je succède. La république est épuisée, et nous combattons après Valérien,

après Ingenuus, après Regalianus, après Lælianus, après Postumus, après

Celsus, après mille autres que le mépris inspiré par Gallien avait détachés

de la république. Nous n’avons plus de boucliers, plus d’épées, plus de

javelots. Tétricus est maître des Gaules et des Espagnes qui sont les forces

de l’empire, et, ce que j’ai honte d’écrire, tous nos archers servent sous

Zénobie. Si peu que nous fassions, nos succès seront assez grands[13].

Claude prit de sages mesures. Il ne marcha pas droit à la

rencontre de cette masse énorme. Laissant son frère Quintillus, à la tête de

forces considérables, autour d’Aquilée, pour tenir fermée cette porte de

l’Italie, il traversa l’Illyrie, entra en Macédoine par la passe de Scupi et

s’arrêta dans la haute vallée de l’Axios. Il se plaçait ainsi entre la flotte

des Goths et leur armée de terre. Couvert contre celle-ci par le mont

Orbelos, il pouvait, par l’Axios, qui débouche au fond du golfe Thermaïque,

surveiller ce qui se passait à la côte. Si les machines, que les Barbares

avaient fait construire par des transfuges, avaient raison de la résistance

des habitants de Thessalonique, l’empereur était en état d’empêcher les

vainqueurs de s’étendre dans la Macédoine et de rejoindre leurs frères. Cette

position lui permettait donc d’attendre son heure pour frapper le coup

décisif.

Mais les Goths ne savaient pas prendre de vive force une

ville bien défendue et n’avaient pas la patience nécessaire pour la réduire

par la famine[14].

A la nouvelle de l’approche de Claude, ils marchèrent audacieusement à sa rencontre

; Aurélien, qu’il avait nommé maître de la cavalerie, les arrêta par un

combat dans lequel les cavaliers dalmates se signalèrent. Trois mille Goths

furent tués ; on en prit bien davantage, et Claude, rendu libre de ses

mouvements au nord, par le désarroi de l’ennemi au sud, passa les monts pour

aller chercher la grande armée dans la vallée du Margus. La bataille eut lieu

près de Naïssus (Nissa)

; elle fut longue et sanglante. Un corps, qui put opérer par une route non

gardée, tourna l’ennemi et le prit à dos. Cette manœuvre fut désastreuse pour

les Barbares : cinquante mille restèrent sur la place (269)[15] ; les autres,

coupés de la vallée du Danube, se jetèrent en diverses bandes sur la Macédoine et la Thrace. Les légions

se divisèrent pour les suivre ; la guerre s’éparpilla, et il devint

impossible de renouveler le coup frappé à Naïssus. De temps en temps, les

Barbares s’arrêtaient derrière l’enceinte de leurs chariots, fortification

mobile d’où, plus d’une fois, ils firent des sorties heureuses contre ceux

des Romains qui s’aventuraient en trop petit nombre dans leur voisinage.

Cependant, décimés par ces continuelles attaques, par la faim, par les

maladies, ils périssaient en foule. Une troupe assez nombreuse parvint à se

réfugier dans les Balkans. Les Romains survinrent encore et occupèrent les

issues de la montagne, où, durant un hiver rigoureux, les vivres manquèrent.

Pour en finir, Claude entra dans les défilés et les y força (270).

L’empereur rédigea son bulletin de victoire avec une

emphase que cette fois on pardonne : Nous avons

détruit cent vingt mille Goths et coulé deux mille navires. L’eau du fleuve

se cache sous les boucliers qu’elle roule, les rivages sous les épées et les

lances brisées, les champs sous les os des morts. Tous les chemins sont

encombrés par l’immense bagage qu’ils ont abandonné[16].

La flotte impériale avait eu raison, elle aussi, de ce

qu’il restait des navires sortis du Dniester[17] ; de sorte que,

de cette multitude immense, bien peu revirent les lieux qu’ils avaient

quittés une année auparavant, si pleins d’audace et d’espérance. Ceux qui

n’avaient pas péri allèrent cultiver comme esclaves ou colons les terres des

vainqueurs, tandis que leurs femmes étaient distribuées entre les soldats

romains. Un certain nombre de jeunes Barbares furent enrôlés dans les

cohortes ; d’autres envoyés à Rome pour les jeux de l’amphithéâtre. La

capitale, sans doute, ne fut pas seule honorée d’un présent de gladiateurs. Claude dut accorder la

même faveur à plusieurs cités, afin que toute l’Italie vit servir à ses

plaisirs ces Goths qui, durant une génération entière, lui avaient inspiré

tant de terreur[18].

La large saignée faite à la nation gothique allait assurer

un siècle de tranquillité à la Mœsie[19]. Mais le prince

qui avait repoussé cette première et formidable invasion tomba dans son

triomphe. La peste l’avait aidé à délivrer les provinces : elle l’emporta

lui-même à Sirmium (avril

270). Il n’avait que cinquante-quatre ans, et sa verte vieillesse

promettait à l’empire un règne réparateur : car il aimait la justice, il

voulait la discipline et il était de ceux qui savent la maintenir. Au milieu

de ces ambitieux surnoms que tant d’empereurs reçurent pour de réelles, plus

souvent pour de problématiques victoires, l’historien doit mettre à la place la

plus honorable celui de Claude le Gothique. Les peuples gardèrent sa mémoire

; sous Constantin, Eumène disait encore : Que

n’est-il resté plus longtemps le sauveur des hommes et devenu plus tard le

compagnon des dieux ![20]

A la nouvelle de la mort de Claude, les légions d’Aquilée

proclamèrent son frère, M. Aurelius Quintilius, que le sénat se hâta de

reconnaître. Les soldats de Pannonie avaient mieux choisi en prenant Aurélien[21], que, suivant

certains récits, Claude lui-même avait désigné pour son successeur. Telle

était la renommée de ce chef, que son rival n’essaya pas même une lutte avec

lui. Après un règne de trois semaines, selon les uns, de quelques mois, selon

d’autres[22],

Quintilius se tua, ou fut mis à mort par les soldats que sa sévérité

irritait.

II. — AURÉLIEN[23]

(370-375).

Après les cérémonies de la fête

de Cybèle, dit Vopiscus, le préfet de la

ville, Junius Tiberianus, me fit monter dans sa voiture, qui nous mena du

Palatin aux jardins de Varus, et nous causâmes, entre autres choses, de

l’histoire des empereurs. Comme nous arrivions au temple du Soleil, consacré

par Aurélien, Tiberianus, qui tenait à la famille de ce prince, me demanda si

l’on avait écrit sa vie : Des Grecs l’ont fait, lui dis-je, mais

pas un Latin. — Eh quoi ! s’écria ce vertueux personnage[24], un Thersite, un Sinon, et tous les monstres de

l’antiquité, nous les connaissons, la postérité les connaîtra comme nous, et

Aurélien, ce vaillant prince, qui a rendu à Rome son univers, sera ignoré de

nos descendants ! Cependant nous avons ses éphémérides, où il avait ordonné

de consigner ses actes de chaque jour[25]. Je vous ferai donner ces livres, qui sont dans la

bibliothèque Ulpienne, afin que vous montriez Aurélien tel qu’il fut.

C’étaient de riches matériaux que le magistrat suprême

offrait à l’historien. Vopiscus, petit esprit et pauvre écrivain, n’a pas su

les mettre en œuvre. Mais les pièces officielles qu’il tira des archives

sont, à divers titres, intéressantes ; nous en avons déjà profité et nous en

profiterons encore.

Claude avait détruit la grande armée gothique, sauf

quelques bandes réfugiées çà et là dans les montagnes, qui reparurent un

moment aux environs d’Anchialos et de Nicopolis, où les gens du pays

suffirent à les disperser[26]. Mais, d’après

le plan concerté, il devait y avoir une seconde invasion par la Pannonie ; les

Vandales, les Juthunges et les Alamans s’agitaient. C’était pour arrêter ces

nouveaux assaillants que Claude avait fait route au nord et cantonné ses

troupes à Sirmium, forte place non loin de l’embouchure de la Save dans le Danube, et

centre de la défense dans cette, région.

Aurélien s’y trouvait quand la mort de Claude lui valut

l’empire. Il était né en 214

[27], aux environs de

cette ville, d’un colon du sénateur Aurelius, dont l’affranchi, suivant

l’usage, avait pris le nom, et qui faisait valoir une petite ferme de son

patron[28]. Sa mère était

prêtresse du Soleil dans la bourgade qu’ils habitaient, et il garda toujours

une dévotion particulière pour ce dieu. Nous connaissons son courage, ses

exploits et les hautes charges qu’il avait remplies. Comblé d’honneurs par

Valérien, il avait été, sur les instances de ce prince, adopté comme fils ou

comme gendre par Ulpius Crinitus, un des grands personnages de l’empire, qui

prétendait appartenir à la famille de Trajan. Le fils du paysan pannonien

devenait l’héritier du culte, du nom et des biens de la plus illustre maison

de Rome[29]. Aurélien s’y trouvait quand la mort de Claude lui valut

l’empire. Il était né en 214

[27], aux environs de

cette ville, d’un colon du sénateur Aurelius, dont l’affranchi, suivant

l’usage, avait pris le nom, et qui faisait valoir une petite ferme de son

patron[28]. Sa mère était

prêtresse du Soleil dans la bourgade qu’ils habitaient, et il garda toujours

une dévotion particulière pour ce dieu. Nous connaissons son courage, ses

exploits et les hautes charges qu’il avait remplies. Comblé d’honneurs par

Valérien, il avait été, sur les instances de ce prince, adopté comme fils ou

comme gendre par Ulpius Crinitus, un des grands personnages de l’empire, qui

prétendait appartenir à la famille de Trajan. Le fils du paysan pannonien

devenait l’héritier du culte, du nom et des biens de la plus illustre maison

de Rome[29].

Très sévère pour la discipline, très exigeant pour le

service, Aurélien exerçait pourtant un grand empire sur les troupes, parce

qu’elles avaient vu maintes fois leur général se battre en soldat, ce qui,

dans les guerres anciennes, ajoutait au prestige du chef. On parlait de

nombreux ennemis tués par lui, et, dans les camps, il était appelé Aurélien à la main de fer[30]. Étant le plus

brave, il put être le plus ferme. Un soldat outrage la femme de son hôte :

Aurélien le fait attacher à deux arbres courbés de force en sens contraire et

qui le déchirent en se redressant. Un autre jour, il écrit à un officier : Si tu veux être tribun, si tu veux vivre, tiens le soldat.

Que personne ne dérobe un poulet, un mouton, même une grappe de raisin, ou

n’exige de l’huile, du sel et du bois. Il faut se contenter de sa ration : ce

que l’État donne suffit ; le butin se prend sur l’ennemi et ne doit pas

coûter de larmes aux provinces. Veille à ce que les armes, les habits, les

chaussures, soient toujours en bon état ; les chevaux de bât bien pansés, le

mulet de compagnie[31] soigné par chacun à tour de rôle et tout le fourrage

employé, afin qu’on n’en détourne pas pour le vendre. Fais soigner

gratuitement les soldats par les médecins et empêche-les de perdre leur

argent dans les tavernes ou avec les aruspices ; exige qu’ils se conduisent

décemment dans les quartiers ; les querelleurs seront battus.

Septime Sévère avait ainsi parlé, et cette fermeté avait valu à l’empire un

règne glorieux ; elle eut, sous Aurélien, les mêmes effets.

Comme le grand Africain, Aurélien était de mœurs austères

et dédaigneux du plaisir ; comme lui encore, il ne se pressa pas d’aller

recevoir les banales acclamations du sénat. Il battit les Juthunges qui

menaçaient la Rhétie

et régla les affaires de cette frontière, ce qui l’occupa quelques mois.

Lorsqu’il fit enfin le voyage de Rome, il parla fièrement dans le sénat : J’ai de l’or pour mes amis, dit-il, et du fer pour mes ennemis[32]. On verra que

ces ennemis ne furent pas toujours aux frontières. Pour n’avoir rien à

craindre en Italie des anciennes troupes de Quintillus, il était venu de

Pannonie bien accompagné. Les Juthunges et les Vandales trouvèrent l’occasion

propice pour envahir cette province. Aurélien y revint en toute hâte, se

faisant précéder de l’ordre qu’on rentrât le grain et le bétail dans les

forteresses. Le choc fut rude et la victoire indécise ; pourtant, la nuit

venue, l’ennemi recula, et Aurélien manœuvra de manière à lui couper la route

du Danube. Menacés de la famine dans un pays ruiné, les Barbares ouvrirent

des négociations. Leurs députés cachaient la crainte sous l’arrogance ;

l’empereur remit l’audience au lendemain. Il les reçut assis sur son

tribunal, entouré d’une pompe militaire et menaçante : à ses côtés, ses

principaux officiers à cheval ; derrière lui, les aigles d’or des légions,

les images des princes, les piques d’argent qui portaient en lettres dorées

le nom des différents corps, puis l’armée comme prête au combat et rangée en

demi-cercle sur une éminence qui la laissait voir tout entière[33]. Moins habiles

que l’Indien des prairies à cacher leurs sentiments, les Juthunges, en face

de cet imposant spectacle, restèrent un moment interdits ; mais l’audace leur

revint vite : Nous ne demandons pas la paix en

vaincus, dit leur interprète, mais en

anciens amis des Romains et en hommes qui savent qu’une bataille perdue par

surprise peut être suivie d’une victoire. Notre seule nation compte quarante

mille cavaliers, le double de fantassins, et l’Italie, que nous avons courue

presque entière, sait bien quelle est notre valeur. Avec notre alliance, tu

n’auras à craindre aucun ennemi. Donne-nous donc les présents accoutumés, les

subsides que nous recevions avant la guerre, et la paix est faite.

Dexippos, qui raconte cette scène, est un contemporain, mais il place dans la

bouche d’Aurélien une bien longue réponse ; nous n’en retiendrons que la fin.

Puisque vous avez violé les traités pour piller

nos campagnes, vous n’avez nulle grâce à demander, et dans l’état ois vous

êtes, c’est à vous d’accepter la loi du vainqueur. Vous savez ce qu’il est

advenu des trois cent mille Goths qui s’étaient jetés sur l’empire : le même

sort vous attend. Je vais passer le Danube et punir, chez vous-mêmes, votre

infidélité. Les Juthunges, cette fois intimidés, promirent de

rentrer en leur pays. Quelques mois après, nouvelle invasion des Vandales et

des Jazyges et nouveau succès d’Aurélien qui, pour rendre leur retraite plus

prompte, leur donna des vivres. Ils avaient livré en otages les fils de leurs

chefs et deux mille cavaliers, qui prirent rang parmi les auxiliaires des

légions[34].

Aurélien, de son côté, faisant un sacrifice qui devait coûter à son orgueil,

quoiqu’il ne coûtât rien à l’empire, leur céda la Dacie en offrant des

terres, au sud du Danube, à ceux des colons romains qui voudraient quitter la

province. Cet abandon était nécessaire, car, débordée sur ses deux flancs et

envahie au cœur, la Dacie

n’était plus tenable. S’il y restait des Romains, et il y en a encore qui

forment un peuple nombreux et brave, il n’y restait plus d’administration

romaine, excepté dans la

Transylvanie, où quelques cohortes défendaient sans doute

les mines d’or de ce pays, que les Romains exploitaient depuis un siècle et

demi. Afin de donner à croire qu’on n’avait rien perdu, on fit d’une portion

de la Mœsie

une Dacie nouvelle, et le nom de la conquête de Trajan resta sur la liste

officielle des provinces de l’empire. Mais, au lieu de la Dacie des montagnes, vraie

forteresse qui eût été imprenable si l’on avait su en fermer la porte sur le

bas Danube, ce fut la Dacie

du rivage, Dacia Repensis[35], qui ne couvrait

plus rien. Enfin le dieu Terme reculait. Pour un victorieux, cette condition

était dure ; Aurélien semble avoir voulu se couvrir du consentement de ses

soldats, comme représentants du peuple romain. Du moins il consulta l’armée

sur la question de la paix avec les Vandales[36], et le rappel

des garnisons daciques dut être la conséquence tacitement acceptée de la

convention que l’armée approuva. Dans l’état de l’empire et du monde barbare,

le Danube paraissait la meilleure frontière, et les grands succès de Claude,

ceux mêmes d’Aurélien, prouvent que, si le fleuve n’interdisait point aux

envahisseurs le passage, il gênait le retour.

Nous ne dirons pas aussi facilement que l’empereur un

adieu définitif à cette vaillante population romaine de la Dacie Trajane.

Digne de son origine et de celui qui lui avait donné ses premières cités,

elle a joué dans les Carpates le rôle de Pélage et de ses compagnons dans les

Asturies, bravant, du haut de cette forteresse inexpugnable, toutes les

invasions ; regagnant pied à pied, tandis qu’elles s’écoulaient vers le sud

ou l’ouest, le terrain perdu, et reconstituant, après seize siècles de

combats, une Italie nouvelle, Tzarea

Roumanesca, dont les peuples de race latine saluent

l’avènement au rang des nations libres[37].

Aurélien s’était résigné à laisser ce triste souvenir

s’attacher à son nom, à cause d’une nouvelle invasion des Alamans et des

Juthunges en Italie. Dans l’espérance d’exterminer ou de prendre la horde

entière, il voulut imiter la manœuvre de Claude à Naïssus : faire attaquer de

front les envahisseurs par la plus grande partie de son armée, dans la plaine

du P0, tandis que lui-même, avec les prétoriens et les auxiliaires, leur

couperait la retraite. Cette division des forces romaines amena un désastre.

Les Barbares sortant sur le soir d’épaisses forêts, où ils s’étaient cachés,

surprirent, près de Plaisance, les Romains, qui se gardaient mal. Beaucoup de

ceux-ci périrent, et une partie de la Cisalpine fut livrée à la plus épouvantable

dévastation. Des Alpes au détroit de Messine, on trembla un moment, comme on

avait tremblé naguère dans la péninsule des Balkans, à l’approche de la

grande armée gothique.

Pour calmer ces frayeurs, on recourut aux expiations

religieuses. Aurélien, qui savait quel parti on peut tirer, pour mener les

foules, de l’intervention des dieux et de l’appareil des vieilles superstitions,

écrivit au sénat la lettre suivante que le préteur urbain lut dans la curie :

Je m’étonne, vénérés Pères, que vous ayez hésité

si longtemps à ouvrir les livres sibyllins : on vous croirait réunis dans une

église de chrétiens et non dans le temple de tous les dieux. Agissez enfin,

et, par la sainteté des pontifes, par les solennités de la religion, aidez le

prince qui est aux prises avec de dures nécessités. Il n’est jamais honteux

de vaincre par l’assistance des immortels. C’est ainsi que nos aïeux ont

entrepris et terminé tant de guerres.

Avant l’arrivée de cette lettre, même proposition avait

été faite dans le sénat, mais les esprits forts et les courtisans du prince

en avaient ri. Aurélien suffira à tout,

disaient-ils. Le message impérial changea naturellement ces dispositions, et

le premier sénateur à qui le consul en charge demanda son avis reprocha aux

pères conscrits de songer si tard au salut de la

république et d’avoir été si lents à recourir aux livres du destin, à

profiter des bienfaits d’Apollon[38]. Allez donc, saints pontifes, allez, vous qui êtes purs,

irréprochables et sacrés ; allez dans un pieux costume et dans de saintes

dispositions ; montez au temple, préparez-y les sièges ornés de lauriers ;

ouvrez de vos mains respectables les livres de la religion ; cherchez-y les

destinées éternelles de la république ; apprenez à des enfants qui aient leur

père et leur mère l’hymne qu’ils doivent chanter. Nous déterminerons la

dépense nécessaire à cette cérémonie ; nous ordonnerons l’appareil des

sacrifices, et nous fixerons le jour de la lustration des champs[39]. (Séance du 10 janvier 271.)

On purifia la ville, on chanta les hymnes saints, on fit

une procession autour de Rome et l’on promit aux dieux d’en faire une autour

des champs ; enfin l’on accomplit des sacrifices aux lieux déterminés par le

livre sacré, pour empêcher les Barbares de les franchir[40]. Vopiscus ne dit

pas que ces expiations furent des sacrifices humains ; mais Aurélien avait

offert des captifs de toute nation[41], et ce ne

pouvait être qu’afin de renouveler l’antique coutume d’enterrer vivants les

hommes dont l’ombre irritée devait arrêter la marche de leurs compatriotes.

Tout en se mettant en règle avec les dieux, Aurélien

prenait ses mesures contre les Barbares. Ceux-ci, partis en guerre pour le

butin bien plus que pour la conquête, s’étaient divisés afin d’étendre plus

loin leurs déprédations. Ils semblent s’être avancés jusqu’au Métaure, ce qui

annoncerait leur intention de marcher sur Rome, suprême ambition de tous ces

pillards. On a, du moins, une inscription[42] où les cités de

Pesaro et de Fano rendent des actions de grâces à Hercule Auguste, collègue de l’invincible Aurélien,

sans doute pour quelque exploit de guerre accompli dans leur voisinage.

Aurélien suivait ces bandes, les détruisant l’une après l’autre ; près de

Pavie, il eut affaire au gros de l’armée barbare et lui infligea un grand

désastre. De ceux-là encore, bien peu revirent la hutte paternelle cachée

dans les grands bois du Neckar et du Mein.

Que s’était-il passé à Rome durant cette campagne ? Sans

doute ou y avait joué de la langue contre le Pannonien qui laissait le

peuple-roi avoir si grande peur. On avait peut-être renversé ses statues, tué

quelques-uns de ses gens ou de ses soldats. Il y eut certainement de grands

désordres, puisque Vopiscus parle de séditions violentes[43]. Le vaillant

soldat qui avait passé sa vie à combattre pour le salut de l’empire regarda

comme une trahison cette émeute faite à l’approche de l’ennemi et en punit

sévèrement les auteurs ; des sénateurs même périrent[44].

Depuis longtemps Rome, dans la sécurité que lui donnaient

sa fortune et son empire, avait franchi son enceinte, et le mur de Servius

disparaissait sous les maisons et les jardins qui couvraient l’immense

remblai et le pied de l’agger[45]. L’ennemi se

rapprochant, Aurélien se résolut à revenir aux précautions des anciens jours.

C’était un aveu humiliant, mais nécessaire. Il donna à Rome une seconde

enceinte qui enveloppa la première et que Probus achèvera : elle eut environ

11 milles, ou 16

kilomètres, de tour[46] (271). Cette

nouvelle ligne de fortifications est encore marquée par le mur dit

d’Honorius, à cause des réparations que ce prince y fit.

Les Barbares repoussés et Rome mise à l’abri d’un coup de

main. Aurélien songea aux deux compétiteurs qui tenaient en dehors de son

autorité l’orient et l’occident de l’empire, Zénobie et Tetricus. Celui-ci

était le plus proche, irais il paraissait le moins dangereux, et Aurélien

avait déjà des raisons particulières pour ne le point redouter[47] ; il dirigea ses

premiers coups contre la reine de Palmyre.

Vainqueur de Sapor, dont il avait insulté deux fois la

capitale en plantant ses flèches dans les portes de Ctésiphon, Odenath avait

été investi par Gallien du commandement de toutes les forces romaines en

Orient, et associé rhème à l’empire. Il s’apprêtait à délivrer l’Asie

Mineure, des Goths, lorsque, en 266-267, il tomba victime d’une de ces

tragédies fréquentes dans les maisons royales de l’Orient[48]. Un jour, dans

une chasse royale, son neveu Mæonios lança le premier trait sur la bête, au

débucher ; et la tua. C’était contraire à l’étiquette, qui réservait ce coup

au prince, et Odenath l’en reprit avec colère. Mæonios ne tint pas compte de

l’avertissement. L’ambition d’être renommé le plus habile chasseur du désert

lui ôtait toute prudence : deux fois encore ses flèches partirent avant

celles du roi. L’insulte était publique : Odenath lui retira son cheval, ce

qui équivalait à une dégradation, et le bouillant jeune homme s’emportant en

menaces, il le fit jeter en prison. Délivré, grâce aux prières d’Hérodès,

fils allié du roi, l’Arabe garda au cœur une haine violente et, avec l’aide

de quelques complices, assassina, au milieu d’un festin, Odenath et Hérodès[49].

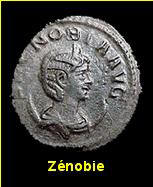

Zénobie avait partagé le pouvoir et les travaux de son

époux[50]. Elle prétendait

descendre des rois macédoniens d’Égypte, ce qui avait fait d’elle la plus

noble femme de l’Orient ; on la disait aussi la plus belle, et elle en était

la plus chaste[51].

L’ambition et l’amour de la gloire avaient étouffé en elle les vices que

nourrit le harem. Elle savait toutes les langues parlées de Palmyre à Athènes

et d’Athènes à Memphis, même le latin[52] ; elle lisait

Homère et Platon ; avec Longus, le douteux auteur du traité du Sublime,

mais le sage qui sut bien mourir, elle discutait des questions de philosophie

et de littérature ; avec le fameux archevêque d’Antioche, Paul de Samosate,

des questions de théologie, et elle donna à ses deux fils aînés de si habiles

maîtres, qu’on a dit de l’un d’eux, Timolaos, que, s’il avait vécu plus

longtemps, il aurait mis son nom à côté de ceux des grands orateurs latins.

Le désert avait, comme Athènes et Rome, son académie de beaux esprits ; mais

on n’y avait pas tous les goûts du monde occidental, car, dans Palmyre, il ne

se trouve aucune trace de ces amphithéâtres que les cités vraiment romaines

se hâtaient de bâtir. Zénobie avait partagé le pouvoir et les travaux de son

époux[50]. Elle prétendait

descendre des rois macédoniens d’Égypte, ce qui avait fait d’elle la plus

noble femme de l’Orient ; on la disait aussi la plus belle, et elle en était

la plus chaste[51].

L’ambition et l’amour de la gloire avaient étouffé en elle les vices que

nourrit le harem. Elle savait toutes les langues parlées de Palmyre à Athènes

et d’Athènes à Memphis, même le latin[52] ; elle lisait

Homère et Platon ; avec Longus, le douteux auteur du traité du Sublime,

mais le sage qui sut bien mourir, elle discutait des questions de philosophie

et de littérature ; avec le fameux archevêque d’Antioche, Paul de Samosate,

des questions de théologie, et elle donna à ses deux fils aînés de si habiles

maîtres, qu’on a dit de l’un d’eux, Timolaos, que, s’il avait vécu plus

longtemps, il aurait mis son nom à côté de ceux des grands orateurs latins.

Le désert avait, comme Athènes et Rome, son académie de beaux esprits ; mais

on n’y avait pas tous les goûts du monde occidental, car, dans Palmyre, il ne

se trouve aucune trace de ces amphithéâtres que les cités vraiment romaines

se hâtaient de bâtir.

Zénobie suivait son époux à la chasse et à la guerre :

elle vainquit avec lui les Perses et essaya, sans lui, de conquérir l’Égypte.

Quelques-uns l’accusent d’avoir été du complot qui coûta la vie au césar de

Palmyre. On peut en douter. Elle avait, d’un premier mariage, un fils, à qui

Hérodès fermait la route du pouvoir et que sa mort ferait roi. La mère se

l’est dit, sans doute : peut-être l’a-t-elle espéré ; mais participer au

complot contre Odenath eût été conspirer contre elle-même. Mæonios avait

assassiné son oncle par vengeance, pour prendre sa place et non pour la

laisser à la reine. Il n’avait pas été non plus nécessaire de le pousser à se

défaire d’Hérodès, qu’Odenath avait associé à l’empire[53] : le

premier crime rendait le second nécessaire, et nous accordons que la

belle-mère du jeune prince dut voir sans chagrin cette mort, qui délivrait

son fils d’un concurrent. La tragédie accomplie, elle souleva contre le meurtrier

les soldats qui l’avaient proclamé roi et qui, sans doute pour un peu d’or,

portèrent sa tête aux pieds de Zénobie ; après quoi ils saluèrent du titre

d’auguste son fils aîné Waballath et de celui de césar les deux autres[54]. Elle les montra

au peuple, à l’armée, revêtus de la pourpre romaine, et elle garda la réalité

du pouvoir avec le titre de basilissa,

reine, l’équivalent sans doute, pour les Palmyréens, du nom d’augusta. Zénobie suivait son époux à la chasse et à la guerre :

elle vainquit avec lui les Perses et essaya, sans lui, de conquérir l’Égypte.

Quelques-uns l’accusent d’avoir été du complot qui coûta la vie au césar de

Palmyre. On peut en douter. Elle avait, d’un premier mariage, un fils, à qui

Hérodès fermait la route du pouvoir et que sa mort ferait roi. La mère se

l’est dit, sans doute : peut-être l’a-t-elle espéré ; mais participer au

complot contre Odenath eût été conspirer contre elle-même. Mæonios avait

assassiné son oncle par vengeance, pour prendre sa place et non pour la

laisser à la reine. Il n’avait pas été non plus nécessaire de le pousser à se

défaire d’Hérodès, qu’Odenath avait associé à l’empire[53] : le

premier crime rendait le second nécessaire, et nous accordons que la

belle-mère du jeune prince dut voir sans chagrin cette mort, qui délivrait

son fils d’un concurrent. La tragédie accomplie, elle souleva contre le meurtrier

les soldats qui l’avaient proclamé roi et qui, sans doute pour un peu d’or,

portèrent sa tête aux pieds de Zénobie ; après quoi ils saluèrent du titre

d’auguste son fils aîné Waballath et de celui de césar les deux autres[54]. Elle les montra

au peuple, à l’armée, revêtus de la pourpre romaine, et elle garda la réalité

du pouvoir avec le titre de basilissa,

reine, l’équivalent sans doute, pour les Palmyréens, du nom d’augusta.

Au milieu de la confusion où l’on vivait depuis bientôt

quarante ans, nul ne s’étonnait que tant de césars sortissent d’une ville

arabe : il en était venu de pires lieux. Mais ce qui devait paraître étrange,

c’était de voir ces enfants du désert, qui ont toujours retenu la femme dans

une condition inférieure, courber la tête sous cette main douce et ferme.

L’Orient, il est vrai, avait tant de déesses régnant au ciel, qu’il pouvait,

sans trop grande résignation, laisser régner des femmes sur la terre[55], et ses légendes

lui parlaient toujours de Sémiramis, la puissante souveraine de Babylone, de

Didon, la glorieuse Carthaginoise, et de cette reine de Saba qui avait voulu

contempler dans sa splendeur le roi des Juifs, fondateur de Tadmor. Zénobie

se plaisait elle-même à rappeler le souvenir de Cléopâtre, dont elle avait la

beauté et la puissance, mais dont elle n’eut peut-être pas, à la dernière

heure, la résolution virile[56]. Sa cour fut

calquée sur celle des empereurs, avec des adorations orientales empruntées à la Perse, que Dioclétien

allait imiter, et le diadème royal, qu’il porta. Le bras nu, le casque en

tête, elle haranguait ses troupes d’une voix mâle et sonore, faisait route

avec elles, habituellement à cheval, quelquefois à pied, et tenait tête à ses

généraux en de longs festins, où pourtant elle gardait son rang et sa

dignité. Aurélien lui rendit justice : Ceux

qui disent que je n’ai vaincu qu’une femme ne savent pas quelle était cette

femme, ni combien elle était prudente dans les conseils, persévérante dans

les décisions, ferme avec les soldats et, suivant les circonstances, libérale

ou sévère. C’est par elle qu’Odenath a vaincu les Perses, et c’est par

crainte de ses armes que les Arabes, les Sarrasins et les Arméniens se sont

tenus en repos[57].

Zénobie était donc un sérieux adversaire. Elle s’était

proposé d’ajouter à son empire oriental deux régions qui devaient en être les

postes avancés et les boulevards : l’Égypte, où elle envoya une armée qui

s’empara d’Alexandrie, et l’Asie Mineure, dont les peuples, qui ne savaient pas dire non, acceptèrent sa

domination. Les Bithyniens seuls s’y refusèrent, et ce refus compromettait

tout : car la Bithynie,

baignée par la Propontide

et le Bosphore, était la grande route des armées pour passer d’Europe en

Asie, et cette route restait ouverte à Aurélien.

L’affaire d’Égypte eut de brillants commencements.

L’historien Zosime parle d’une armée de soixante-dix mille hommes qui se

serait emparée du pays, ou tout au moins des provinces du Nord. Un général du

nom de Probus[58]

avait eu la charge de courir sus aux pirates qui, à la suite du désordre

produit par la grande invasion gothique, infestaient les eûtes de l’Asie

Mineure et de la Syrie

; il débarqua, avec ce qu’il avait de troupes, dans le Delta, où les

Palmyréens n’avaient laissé qu’une garnison de cinq mille hommes, grossit sa

petite armée de quelques volontaires, et allait avoir raison des troupes de

Zénobie, quand il se laissa surprendre près de Memphis. Tombé aux mains de

l’ennemi, il se tua[59], et la reine

resta maîtresse de la basse Égypte.

Des monnaies alexandrines portent les têtes d’Aurélien et

du fils de Zénobie, comme s’ils eussent été deux collègues, et la plus

récente, où est marquée la septième année du règne de Waballath, montre que

cette situation dura jusqu’en 272

[60].

Au printemps de cette année, Aurélien quitta l’Italie avec

une puissante armée, pour aller régler les affaires d’Asie. Chemin faisant,

il nettoya l’Illyrie, la

Thrace et la

Mœsie des bandes gothiques qui s’y trouvaient encore, ou

qui y étaient rentrées ; il en poursuivit une au delà du Danube, et se fit

livrer en otage un certain nombre de jeunes filles nobles, qu’il interna à

Périnthe. Il écrivit au légat de la

Thrace de fournir pour leur entretien une certaine somme,

mais de les réunir en communautés de sept personnes, pour que la dépense fût

moins onéreuse à la république, tout en permettant à ces jeunes filles de

vivre plus à l’aise. On a vu comment ces otages servaient la politique

impériale : une d’elles épousa un général romain ; les autres firent sans

doute de même : l’empereur fournissait la dot.

Dans la

Bithynie, Aurélien fut reçu en libérateur ; les hostilités

commencèrent chez les Galates, où il fallut prendre Ancyre de vive force. Une

des principales villes de la

Cappadoce, Tyane, qui couvrait la passe cilicienne dans le

mont Taurus, aurait fait une longue résistance si un de ses plus riches

citoyens n’avait indiqué un point mal fortifié et mal gardé. Aurélien fit

mourir le traître, sans toutefois confisquer ses biens, vertu rare chez les

princes de ce temps. Les soldats s’attendaient au pillage de cette riche cité

: l’empereur le leur refusa. Apollonius de Tyane avait encore ses dévots ; le

biographe d’Aurélien en était un, et il prétend qu’une apparition du héros

empêcha le prince de détruire la ville. La politique conseillait cette

modération, et Aurélien comprenait que, dans ces temps troublés, il fallait

de l’indulgence envers ceux qui ne savaient de quel côté était le droit et où

devait aller l’obéissance[61]. Quand il eut

raconté qu’Apollonius interdisait le sac de sa ville natale, les soldats, qui

auraient peut-être résisté au prince, n’osèrent résister à l’homme divin, et un heureux mensonge sauva

une grande cité.

Les passes du Taurus n’étaient point gardées[62], les légions

descendirent en Cilicie, contournèrent le golfe d’Issus, et, arrivées aux

Pyles Syriennes, découvrirent à leurs pieds le lac d’Antioche, la ville

elle-même, mollement couchée au bord de l’Oronte, et Daphné, le sanctuaire

des dévotions licencieuses. Zénobie s’y tenait avec une partie de sa

cavalerie. Une action, qui ne semble pas avoir été bien sanglante[63], livra la ville

aux Romains ; ils y entrèrent, tandis que les Palmyréens se retiraient dans

la direction de Chalcis. Aurélien continua son système de clémence. Beaucoup

d’habitants d’Antioche, craignant d’être traités en partisans de la reine, avaient

suivi l’armée arabe ; une proclamation leur garantit la vie et les biens :

presque tous rentrèrent.

Dans une autre affaire, à laquelle on a donné beaucoup de

retentissement, il montra le même esprit de conciliation. Paul de Samosate

cumulait à Antioche les fonctions d’évêque et d’intendant des finances pour

le compte de Zénobie[64]. La ville

contenait beaucoup de juifs et de chrétiens ; parmi les derniers se

trouvaient des hommes qui, tout en admettant l’Évangile, rejetaient la

divinité du Christ, ou du moins qui l’entendaient autrement que l’Église.

Selon eux, Jésus n’était qu’un homme en qui l’Esprit de Dieu, le Logos, était descendu comme il avait été envoyé

à Moïse et aux prophètes[65]. Ils

reconnaissaient donc l’union du Verbe divin et de l’humanité dans le Christ,

et accordaient qu’il méritait d’être appelé Dieu. Niais cette tentative

d’explication rationnelle ruinait le dogme du Dieu fait homme et diminuait la

fécondité religieuse du christianisme. Paul pensait comme eux. En 264 sa foi

avait déjà paru suspecte ; cependant un nombreux synode d’évêques asiatiques,

de prêtres et de diacres, s’étant réuni pour examiner sa doctrine, n’avait pu

y trouver d’hérésie. Cinq ans après, ses adversaires convoquèrent une autre

assemblée où vinrent soixante-dix évêques, qui le retranchèrent de la

communion des fidèles. Une lettre synodale, adressée aux évêques de Rome et d’Alexandrie, à tous les évêques,

prêtres et diacres formant l’Église qui est sous le ciel, leur

annonça la déposition de l’évêque d’Antioche. Paul, soutenu par Zénobie, n’en

conserva pas moins la maison épiscopale. La cause fut portée devant Aurélien,

qui, avec un bon sens dont il faut lui tenir compte, se garda de prononcer

lui-même, encore moins de se rappeler, à propos de ces disputes, qu’il existait

des édits impériaux contre les chrétiens. Ce sont

affaires d’évêques, dit-il : que

celui-là conserve la maison épiscopale avec qui les évêques de Rome et

d’Italie resteront en communion. Le frère de Sénèque, le tribun de

Jérusalem, avait aussi répondu, au sujet de saint Paul, accusé par les juifs

: Je ne suis pas juge de ces sortes de choses.

L’honnête et vaillant soldat dont nous écrivons l’histoire avait de lui-même

retrouvé cette vérité de bon sens que tant d’empereurs ont méconnue et

méconnaîtront encore[66]. Il en

recueillit aussitôt le fruit. Les amis de l’évêque avaient été, comme lui,

les partisans de la reine ; sans les frapper, Aurélien les punissait, et, du

même coup, il se conciliait la communauté chrétienne, qui était nombreuse

dans cette grande cité.

On a voulu voir, dans le renvoi qu’il prononça, une

reconnaissance par le prince de la primauté du siège romain. Il était naturel

qu’Aurélien, ayant à faire décider un point de doctrine entre les chrétiens,

s’adressât aux évêques de la métropole de l’empire, et qu’il constituât les

chefs des communautés chrétiennes d’Italie arbitres du différend, sans

attacher à cette affaire d’autre importance. Son jugement n’en constituait

pas moins un précédent fort utile pour l’autorité pontificale.

Toutes choses réglées à Antioche, Aurélien se mit à la

poursuite de l’ennemi. Il en atteignit l’arrière-garde non loin de Chalcis et

la délogea d’une hauteur où elle s’était établie. Les Palmyréens ne

s’arrêtèrent plus que sous les murs d’Émèse ; Zénobie y avait réuni soixante-dix

mille hommes, appuyés à une place qui avait été certainement fortifiée, et

ayant devant eux une large plaine propre aux charges de leur cavalerie. La

bataille, cette fois, fut acharnée. Chez les uns, la vieille gloire de Rome ;

chez les autres, la gloire récente de Palmyre, animaient tous les cœurs. Un

moment Aurélien put craindre de voir ses légions fléchir sous le choc : sa

cavalerie fut presque détruite ; mais une charge vigoureuse, qu’il mena

lui-même contre le centre de la ligne, trop étendue, de l’ennemi, décida de

la victoire. Elle avait été si chèrement achetée, que les Romains ne furent

pas en état de poursuivre les vaincus. Au plus fort du combat, Aurélien avait

voué un temple au Soleil, et l’on raconta dans la suite que le dieu avait été

vu au milieu. des légions, raffermissant leurs lianes ébranlées. Le Soleil

était la grande divinité de Palmyre : il avait donc abandonné son peuple ;

mais les dieux se mettent toujours du côté des gros bataillons et, par un

sentiment fait à la fois d’orgueil et d’humilité, les victorieux se plaisent

à transformer en assistance divine l’aide qu’ils ont trouvée dans leur

courage[67].

Dans un conseil de guerre que Zénobie avait tenu à Émèse,

la retraite sur Palmyre avait été décidée. On comptait que la lourde armée

romaine ne pourrait pas traverser le pays de la

soif, ou du moins qu’elle y vivrait difficilement, exposée qu’elle

serait aux continuelles attaques des nomades. Les brigands

de Syrie, comme Vopiscus les appelle, firent en effet beaucoup de

mal aux Romains, mais ne les empêchèrent pas d’arriver devant la capitale du

désert. Elle était environnée d’un fossé profond et d’une muraille couverte

d’innombrables machines de guerre, qui lançaient incessamment des flèches,

des dards et des feux[68]. L’empereur ne

s’était pas attendu à une aussi énergique défense. En arrivant en vue de la

place, il avait écrit à la reine : Aurélien,

empereur du monde romain et vainqueur de l’Orient, à Zénobie et à ceux qui

sont engagés dans sa cause. Vous auriez dû faire de vous-mêmes ce que je vous

prescris par cette lettre. Je vous ordonne de vous rendre, sous la promesse

de vous laisser vivre. Vous, Zénobie, vous vous retirerez, avec votre

famille, dans l’endroit que je vous désignerai, d’après l’avis du vénérable

sénat. Vous abandonnerez au trésor de Rome ce que vous aurez de pierreries,

d’or, d’argent, de soie, de chevaux et de chameaux. Les Palmyréens

conserveront leurs droits[69].

La réponse fut aussi fière : Zénobie,

reine de l’Orient, à Aurélien auguste. Jamais personne n’a osé demander ce

qu’exige votre lettre. C’est le courage qui décide de tout à la guerre. Vous

voulez que je me rende, comme si vous ne saviez pas que la reine Cléopâtre a

mieux aimé mourir que d’être redevable de la vie à un maître. J’attends

incessamment les secours des Perses ; j’ai pour moi les Sarrasins et les

Arméniens. Des voleurs de Syrie ont battu votre armée, Aurélien ; que sera-ce

lorsque nous aurons reçu les renforts qui nous viennent de tous les

côtés ? Alors vous quitterez ce ton superbe avec lequel vous exigez ma

soumission, comme si vos armes étaient partout victorieuses[70].

Après cet échange de paroles irritantes, il ne restait

qu’à forcer la ville ou à la réduire par la famine. L’armée romaine investit

la place. Zénobie comptait sur la

Perse, mais la

Perse venait, en trois ans, de changer trois fois de

monarque, au milieu de conspirations des grands et de querelles religieuses

qui agitaient les peuples. Le vainqueur de Valérien, Sapor, était mort en

271. Son fils, Hormisdas, un pacifique, régna quatorze mois, et son

successeur, Bahram, le bienfaisant, moins de quatre années. D’Hormisdas on

raconte un trait digne des Mille et une nuits. Soupçonné de s’être mis

d’intelligence avec des satrapes, mécontents de ne pas voir finir le règne de

Sapor qui durait depuis trente ans, il se coupa la main et l’envoya à son

père en signe de sa fidélité. La coutume ne voulait pas qu’un prince mutilé

pût régner ; Sapor l’oublia pour honorer le courage de son fils, qu’il appela

au trône après lui. Cette légende a protégé la mémoire d’Hormisdas : à Bain

Hoormuz, qu’il avait bâti, les Persans montrent encore un oranger planté par

lui, disent-ils et qui est l’objet de leur vénération[71].

Bahram régnait quand Aurélien parut devant Palmyre. Mais

le royaume était troublé par les prédications de Manès, qui cherchait à

fondre en une seule doctrine la religion du Christ et celle de Zoroastre. Les

peuples, la cour même, se divisaient entre l’ancien et le nouveau culte.

Sapor avait banni le sectaire ; Hormisdas le favorisa. Les mages, inquiets

pour leur autorité religieuse, reprirent leur empire sur l’esprit de Bahram,

qui condamna Manès à être écorché vif, et fut, peu de temps après, assassiné

par un partisan du réformateur. Cette double tragédie est postérieure au

siège de Palmyre ; mais ces divisions expliquent la prudente attitude de ceux

qui, naguère, tenaient un empereur romain prisonnier. Ils se contentèrent

d’envoyer du côté de Palmyre quelques faibles secours, qui furent

interceptés. Pour l’Arménie, nous avons dit ailleurs les raisons qui lui

faisaient, de l’amitié de Rome, une nécessité. Quant aux Arabes et aux

Sarrasins, ils furent intimidés ou achetés, et il n’y fallut ni beaucoup de

force ni beaucoup d’or.

Zénobie resta donc seule. Lorsqu’elle sut qu’elle n’avait

plus à compter sur ceux qu’elle croyait ses alliés, et qu’elle vit les vivres

diminuer rapidement, elle se résolut à fuir chez les Perses, dans l’espoir de

les amener à faire un effort vigoureux, tandis que ses guerriers tenaient

encore. Montée sur un dromadaire rapide, elle se dirigea sur l’Euphrate et

elle allait en toucher le rivage, quand les cavaliers lancés à sa poursuite

l’atteignirent. Cette triste nouvelle jeta la confusion dans Palmyre.

Quelques-uns voulaient résister encore, le plus grand nombre jeta ses armes

et ouvrit les portés. Aurélien ne changea rien aux conditions qu’il avait

d’abord proposées ; il traita la ville avec douceur, lui laissa ses droits et

se contenta de prendre les trésors de Zénobie.

De retour à Émèse, on les troupes purent se dédommager

avec les ressources d’une riche province des privations qu’elles venaient de

souffrir, l’empereur constitua un tribunal pour juger Zénobie et ses

ministres. Dans sa première entrevue avec Aurélien, elle n’avait pas démenti

sa fierté. Comment as-tu osé, lui

demanda-t-il, outrager la majesté des empereurs

romains ? Et elle lui répondit : Je te

reconnais pour empereur, toi qui sais vaincre ; mais les Gallien, les Auréole

et les autres ne l’étaient pas. La flatterie ne dépassait pas la

juste mesure. On dit cependant qu’au tribunal elle rejeta lâchement sur ses

conseillers la responsabilité de la guerre. Ce doit mètre une calomnie des

vainqueurs ou une habileté d’Aurélien. Les soldats voulaient du sang, et il

était bien résolu à ne pas verser celui de la reine, car il n’entendait pas

que la nouvelle Cléopâtre manquât à, son triomphe. Les juges s’arrangèrent

pour ne trouver coupables que les serviteurs : ils furent envoyés à la mort.

Parmi eux était Longin, qui marcha au supplice avec la sérénité d’un sage (275).

La chute de la reine de l’Orient avait eu un grand

retentissement, et l’abandon où l’avaient laissée tous ses alliés montrait la

crainte qu’inspirait l’empire ressuscité. Aurélien avait donc quitté la Syrie l’esprit libre de

toute inquiétude, et déjà il avait traversé l’Asie Mineure, même une partie

de la Thrace,

quand la nouvelle lui arriva que les Palmyréens s’étaient soulevés, que la

garnison romaine et son chef Sandarion étaient égorgés, qu’enfin un certain

Antiochus avait été proclamé empereur[72]. Palmyre n’avait

pu se résigner à retomber, du rang de cité impériale, dans son ancienne

condition de ville marchande. Elle avait bu un moment à la coupe des

grandeurs, elle en était encore enivrée, et dans ses rêves revenait toujours

l’image de ses conducteurs de caravanes passés césars de Rome. L’acte de

folie qu’elle venait de commettre fut cruellement expié. La colère d’Aurélien

était terrible : on a déjà vu sa sévérité à Rome ; à Palmyre, il fut d’autant

plus impitoyable qu’il y avait été plus clément. Nous ne savons rien de

l’expédition qu’il chargea de sa vengeance ; on voit par une de ses lettres

que ce fut comme l’exécution de tout un peuple. Aurélien

auguste à Ceionus Bassus. Il ne faut pas que les soldats fassent plus

longtemps usage de leurs glaives : on a assez tué, assez exterminé de

Palmyréens. Nous n’avons pas fait grâce aux mères ; nous avons tué les

enfants, égorgé les vieillards, massacré les habitants des campagnes. A qui

laisserons-nous désormais le pays ? A qui laisserons-nous la ville ? Il faut

épargner le petit nombre de ceux qui sont restés et les supposer corrigés par

la vue de tant de supplices. Je veux qu’on rétablisse tel qu’il était le

temple du Soleil, pillé par le porte-aigle de la troisième légion, par les

porte-étendards, par le draconnaire[73] et par ceux qui donnent du cor et du clairon. Vous avez,

dans les cassettes de Zénobie, 300 livres pesant d’or ; vous en avez 4.800

d’argent, provenant des biens des Palmyréens ; enfin vous avez les pierreries

royales. Faites servir toutes ces richesses à l’ornement du temple ; vous

ferez ainsi une chose agréable aux dieux immortels et à moi. J’écrirai au

sénat d’envoyer un pontife pour faire la dédicace de ce temple[74].

Palmyre ne s’en releva pas. Les familles qui avaient fait

sa fortune avaient sans doute péri dans le massacre, et ceux des habitants

qui survécurent ne surent pas les remplacer. Le commerce s’habitua à prendre

d’autres routes ; les sables envahirent l’oasis dépeuplée, et, durant dix

siècles, on ignora jusqu’au lieu où la reine de l’Orient avait bâti ses

palais de marbre ; mais une source qui coule encore a peut-être gardé, à

travers les âges, le nom de celui qui fit cette grande ruine[75].

Après la tragédie d’Émèse, Aurélien s’était hâté de

regagner l’Europe, sans descendre en Égypte, d’où un aussi vaillant homme que

lui-même, Probus, avait chassé les Palmyréens. Croyant ce pays pacifié, il

n’avait pas jugé à propos de s’y montrer ; mais, lorsqu’on sut qu’il était en

route pour la Gaule,

un négociant enrichi dans le commerce du papyrus d’Égypte et des denrées de

l’Inde, le Grec Firmus, que la fortune politique des cheiks de Palmyre avait

ébloui, voulut jouer leur rôle. Il acheta le secours des Blemmyes et des

Sarrasins, souleva Alexandrie toujours prête pour une émeute, et arrêta la flotte

frumentaire, ce qui était grave. Il avait pris la pourpre au moment où

Palmyre se révoltait, doit l’on peut conclure que les deux mouvements avaient

été combinés[76].

Aurélien n’eut point de peine à enfermer l’usurpateur dans un des trois

quartiers d’Alexandrie, le Bruchium, qu’un mur séparait du reste de la ville

et où César avait si longtemps bravé toutes les forces de l’Égypte. C’est là

qu’étaient le palais des Ptolémées, le Muséum, qu’un long portique, construit

avec les marbres les plus précieux, réunissait à la résidence royale, et le

temple des Césars, bâti au lieu où s’élevaient naguère les deux obélisques

appelés les aiguilles de Cléopâtre[77]. Aurélien n’entreprit

pas de forcer cette place d’un genre particulier ; mais la faim lui livra

Firmus, qu’il fit mettre en croix ; il démantela le Bruchium, le palais des

rois et tout ce qui aurait pu servir d’abri à une nouvelle émeute, pour que

l’approvisionnement de Rome ne restât pas à la merci de cette séditieuse cité[78]. Cette fois, du

moins, sa colère porta plus sur les monuments que sur les hommes[79] ; mais il

augmenta d’un douzième l’impôt frumentaire de l’Égypte et lui imposa un

nouveau tribut annuel : l’envoi à Rome d’une certaine quantité de verre, de

papyrus, de lin, de chanvre et d’autres produits du pays[80].

Zénobie captive, le brigand

Firmus expirant sur la croix et la populace d’Alexandrie contenue

par une garnison romaine, l’ordre allait renaître dans l’Orient, deux fois

parcouru en quelques mois par une grande armée victorieuse. De toutes parts

affluaient les ambassades, les protestations d’amitié et les présents, entre

autres, comme don du roi de Perse, un manteau de pourpre qui semble avoir été

l’aïeul de nos cachemires de l’Inde[81]. Rien ne

retenait donc Aurélien de ce côté, et il était libre de tourner enfin son

attention vers les provinces de l’Occident, où Tetricus régnait depuis plus

de cinq ans[82].

Victoria, la mère des camps, était morte[83], et son âme

virile ne soutenait plus le courage chancelant du débonnaire sénateur qu’elle

avait fait empereur des Gaules. Établi à Bordeaux, pour ne pas être troublé

dans son repos par les bruits de la frontière et les cris des légions, il

attendait qu’Aurélien le débarrassât de sa royauté. Des médailles le

représentent vêtu, non pas de la cuirasse, mais de la toge, et portant d’une

main un sceptre, de l’autre une branche d’olivier où une corne d’abondance.

Lorsque, en touchant leur solde. les soldats voyaient l’empereur figuré sur

les monnaies avec les attributs de la paix et une légende signifiant que la

modération dans le succès fait la grandeur des princes, ils devaient

considérer ce pacifique comme ne méritant pas de commander à des hommes. Ils

le gardaient pourtant leur orgueil se plaisait à conserver cet empire des Gaules

qui était leur ouvrage. Eux et leurs chefs avaient dans ces provinces leurs

habitudes, leurs intérêts, et ils se disaient que ce n’était pas Tetricus qui

troublerait cette tranquille existence, en les menant il l’autre bout de

l’empire contre les Perses ou les Blemmyes. D’ailleurs la Gaule était aussi leur

domaine ; ils s’y conduisaient en maîtres, avec l’insolence d’une soldatesque

commandant à ses chefs. Pour résister à leurs exigences, Autun ferma ses

portes ; ils l’assiégèrent pendant sept mois, sans que Tetricus fit rien pour

mettre un terme à cette guerre étrange. Claude, qu’Autun implora, était trop

occupé par les Goths pour entendre ces plaintes lointaines ; la malheureuse

ville fut mise à sac[84], et beaucoup de

ses citoyens périrent (269).

Un d’eux s’enfuit jusqu’au pied des Pyrénées, à Tarbes que traverse l’Adour et qui entend au loin mugir l’Océan

irrité ; il s’y maria et fut l’aïeul du poète Ausone, une des

dernières renommées littéraires de l’empire[85]. D’autres cités

pensaient comme Autun : une inscription de Barcelone atteste la fidélité de

cette ville à Claude et à l’empire[86].

Le dévouement intéressé des légions gauloises ne rassurait

point leur prince. On peut croire qu’il avait par de secrets messages recherché

la confiance de Claude, et nous savons qu’il écrivit à Aurélien en citant Virgile

: Héros invincible, délivre-moi de ces méchants[87]. L’entente

s’établit aisément entre deux hommes, dont l’un ne voulait pas de collègue

tandis que l’autre aspirait à redevenir sujet. Quand les armées se

rencontrèrent près de Châlons-sur-Marne, Tetricus communiqua son ordre de

bataille à Aurélien et, au moment de l’action, abandonna ses troupes, qui se

débandèrent[88].

L’empire entier se trouva réuni sous un seul chef (274) ; il y avait vingt-et-un ans

que cela ne lui était arrivé.

Aurélien célébra ce grand événement par un triomphe, où il

essaya de surpasser la magnificence de ces anciennes solennités, que depuis

longtemps Rome n’avait pas revues[89]. Lentement

passèrent, sous les yeux de la foule éblouie d’innombrables couronnes d’or offertes

par les villes romaines ; vingt éléphants, des girafes, des bêtes fauves

apprivoisées ; le char d’un roi des Goths traîné par quatre cerfs, celui de

la reine de Palmyre fait d’argent et d’or ciselés, où brillaient mille

pierres précieuses ; des tableaux représentant les batailles gagnées, les

cités prises et l’image des nations vaincues. Puis venaient le sénat, les

magistrats et les pontifes ; le peuple en toges blanches et les collèges, ou

corporations, précédés de leurs bannières ; l’armée avec ses enseignes ; les

cataphractaires aux pesantes armures et les soldats couverts de leurs

décorations militaires ; enfin huit cents couples de gladiateurs destinés aux

jeux, suivis de la foule des captifs de toutes les nations limitrophes de

l’empire, les uns enchaînés, les autres portant les dépouilles conquises, et,

parmi eux, des femmes de race gothique qui avaient été prises combattant au

milieu de leurs pères et de leurs époux. Mais tous les regards étaient pour

Tetricus et son fils, qui marchaient vêtus d’une chlamyde écarlate et portant

les braies gauloises pour qu’on reconnût bien les empereurs de la Gaule. Zénobie

les suivait chargée de pierreries, une chaîne d’or aux pieds, une autre aux

mains, une troisième au cou ; et, suprême dérision, c’était un bouffon persan

qui soutenait ces chaînes dont le poids l’accablait, pour rappeler à la reine

déchue en quel vain espoir elle s’était confiée. Aurélien jouissait

brutalement de sa victoire. Du moins, plus clément que Marius et que César,

il ne fit point, lorsqu’il monta au Capitole, le signe fatal qui eût été

l’ordre de conduire les captifs au Tullianum, où Jugurtha avait précédé

Vercingétorix[90].

La fête terminée, il rendit à Tetricus ses honneurs, lui

donna un palais sur le mont Cælius et le nomma correcteur de la Lucanie[91], en lui disant

que mieux valait gouverner une province italienne que de régner au delà des

Alpes, ce à quoi l’ancien auguste ne contredisait pas. Il l’appelait souvent

son collègue, quelquefois son compagnon d’armes, même imperator, et ces distinctions autorisèrent le

sénat à placer Tetricus, après la mort d’Aurélien, parmi les divi[92]. Vercingétorix

avait autrement fini ; mais il avait autrement vécu.

A Zénobie, Aurélien donna aussi une villa près de Tibur,

au voisinage de celle d’Hadrien. Elle y vécut comme une grande dame romaine ;

ses filles entrèrent dans les plus illustres maisons, et, deux cents ans plus

tard, de nobles personnages se disaient descendants de la reine de Palmyre ;

parmi eux l’on compte un contemporain de saint Ambroise, saint Zénobe, évêque

de Florence[93].

Le triomphe avait été la fête du prince, le peuple eut

ensuite les siennes : représentations scéniques, jeux du cirque, grandes

chasses, naumachies, combats de gladiateurs et distributions gratuites.

Aurélien décida que, à l’avenir, les citoyens recevraient chaque jour un pain

de fleur de farine et de la viande de porc. Toutes les distributions furent

augmentées d’une once, c’est-à-dire d’un douzième. Il voulait même acheter

dans l’Étrurie des terres qu’il aurait fait planter de vignes, afin de donner

chaque jour au peuple une mesure de vin, comme on lui donnait une mesure

d’huile. Un conseiller, plus sage que l’empereur, combattit ce projet. Après cela, dit le préfet du prétoire, il ne nous restera qu’il leur donner aussi des poulets et

des oies. Aurélien céda, mais fit vendre par le fisc du vin à prix

réduit, ce qui était d’une économie politique presque aussi mauvaise. Après

la nourriture, le vêtement : il distribua des tuniques de lin d’Afrique et

des bandes d’étoffes pour qu’aux jeux ils pussent

marquer, en les agitant, leur faveur aux héros du cirque[94].

Il faut remarquer encore, au sujet de ces gratifications,

qu’elles n’étaient pas un acte de basse adulation pour captiver le populaire.

La force d’Aurélien était aux armées, elle n’était pas à Rome, et, malgré ses

libéralités aux Romains, il s’inquiétait peu de leur bon ou de leur mauvais

vouloir. On a vu, dans tout le cours de cette histoire, que la plèbe n’exerça

sous l’empire aucune action politique, et Aurélien ne faisait que continuer,

en le développant, un usage républicain. Après la conquête de la Macédoine, le

sénat avait supprimé l’impôt foncier ; après la reconstitution de l’empire,

Aurélien augmentait les rations de vivres. C’était, sous deux formes

différentes, le même avantage pour les citoyens, seulement la première mesure

avait été surtout favorable aux riches, et la seconde l’était aux pauvres.

Puisqu’on gardait la fiction que les citoyens habitant la capitale

représentaient le vieux peuple romain, et qu’on ne pouvait ; comme aux premiers

jours de la république, leur donner des terres par une loi agraire, ou leur

donnait l’équivalent en vivres, et, dans la réalité, on leur donnait moins.

A Émèse, Aurélien avait retrouvé le dieu de sa mère, et il

lui avait attribué sa victoire. Les extravagances d’Élagabal n’avaient pas

discrédité cette divinité ; elle était en grand honneur, et c’était naturel :

les païens penchant de plus en plus vers la croyance il l’unité divine, le

soleil, qui répand la lumière, la chaleur et la vie au sein de la nature

entière, leur semblait l’auteur de tous ces biens[95]. Aurélien lui

avait offert dans Émèse de pompeux sacrifices ; à Rome, il créa en son

honneur un nouveau sacerdoce[96] ; il lui bâtit

un temple, qui passa, aux yeux des contemporains, pour le plus magnifique de

Rome, et il l’était surtout par les richesses qui y furent déposées : une

grande quantité de pierres précieuses et 15.000 livres pesant

d’or. Par crainte de la jalousie des autres dieux, Aurélien fit des dons dans

chacun de leurs temples.

Tant de prodigalités, sans parler de l’argent donné au peuple

et aux soldats, ni de la dépense pour les fortifications de Rome, pour le

curage du Tibre, pour les quais, qu’il éleva sur certains points, le long du fleuve,

pour la construction de thermes sur sa rive droite, pour celle d’un forum à

Ostie, pour l’augmentation de la flottille qui apportait à Rome le blé des

provinces frumentaires, forcent d’admettre que les guerres heureuses qu’il

avait conduites avaient mis de grandes ressources dans ses mains. Les historiens

ne citent que le pillage de Palmyre ; mais Alexandrie a dû fournir un riche

butin ; Antioche, Ancyre, Tyane, les villes de Syrie, alors si prospères, de

grosses rançons ; et la Gaule

a certainement payé, comme l’Égypte, sa rentrée dans l’empire, par un accroissement

d’impôt.

L’économie d’Aurélien lui procura d’autres ressources. Il

vivait simplement et voilait qu’autour de lui on vécût de même. Il obligea

ses esclaves à garder la tenue modeste qu’ils avaient avant son avènement, et

l’impératrice à veiller aux soins du palais ; il lui refusa un manteau de

soie, parce qu’une livre de soie se vendait alors une livre d’or, et il

faisait à ses amis des cadeaux qui leur donnaient l’aisance, mais ne leur

donnaient pas la fortune, afin que l’envie n’eût pas de prise contre eux[97]. Lui-même n’eut

jamais un vase d’argent qui pesât plus de 50 livres ; les dieux

héritèrent des présents qu’on lui fit : toutes les magnificences étalées à

son triomphe furent portées dans les temples, comme aux anciens jours de la

vertu républicaine, afin de servir de ressources en cas de péril extrême.

Les règlements somptuaires étaient une maladie romaine ;

il en fit beaucoup[98]. Ainsi, pour

parer à la pénurie des métaux précieux, il interdit l’emploi de l’or sur les

meubles et les vêtements. Son biographe va jusqu’à prétendre qu’il renouvela

le sénat de femmes auquel Élagabal avait donné la charge de régler la

toilette des matrones : puérilité que ce soldat aurait dû laisser au Syrien

efféminé. Mais il déployait une grande pompe dans les solennités, où il se

montrait avec une couronne sur la tête et les vêtements couverts d’or et de

pierreries. Ce faste oriental était le goût du jour, et cette mode se

retrouve jusque dans les œuvres d’art dont elle marque la décadence ;

Dioclétien la portera bien plus loin encore. Ces deux princes croyaient

qu’ils seraient plus respectés si un cérémonial imposant marquait davantage

aux yeux la distance du sujet au prince.

Ce faste, souvent regardé comme nécessaire, et qui l’est

dans un certain état social, n’a jamais protégé que ceux qui se protégeaient eux-mêmes

par leur valeur personnelle, ou que la foi des peuples enveloppait d’une

garde invisible et sûre. A ce compte, Aurélien aurait pu s’en passer,

puisqu’il avait pour lui le peuple et les soldats ; mails un prince absolu

n’est jamais l’abri d’une conspiration, et il allait s’en former une dans son

entourage.

La fête magnifique qu’il venait de donner aux Romains

précéda seulement de quelques mois sa mort.

Il employa ce temps à consolider l’œuvre de restauration

qu’il avait si énergiquement poursuivie durant cinq années. Une sédition en

Gaule le ramena dans ce pays[99]. On ignore ce

qu’il y fit. Il est question d’un succès de Probus sur les Francs, vers les bouches

du Rhin, et d’une victoire gagnée sur les Alamans, près de Vindonissa (Windisch), par

Constance Chlore, le jour même où naissait son fils Constantin. Des

traditions postérieures lui attribuent la reconstruction de Dijon et celle de

Genabum, qui aurait pris son nom, Civitas Aurelianorum. C’étaient deux

importantes positions pour le commerce et la guerre : à Orléans, le centre

géographique de la Gaule,

aboutissaient les principales voies militaires du pays, et Dijon était la

grande étape entre la vallée du Rhône et celle de la Seine. Fréjus

et la province Viennoise lui durent peut-être aussi quelque faveur ; des

inscriptions qu’on y a trouvées célèbrent le restaurateur de l’univers.

Aurélien revit sans doute les bords du Rhin, théâtre de

ses premiers succès ; puis il visita ceux du haut Danube, car on le trouve

ensuite dans la

Vindélicie et l’Illyricum. Il voulait s’assurer de l’état

de cette frontière naguère si troublée et où il était bon de montrer de temps

à autre la pompe impériale, surtout lorsque c’était un victorieux qui la

conduisait. Aurélien se proposait de faire davantage et d’aller, jusque dans

Ctésiphon, venger sur les alliés de Zénobie les injures de l’empire. Une

conspiration l’arrêta avant qu’il eût, atteint Byzance.

Les auteurs ecclésiastiques prétendent que la justice

divine prévint ses mauvais desseins contre l’Église[100]. Sa conduite

dans l’affaire de Paul de Samosate, la paix dont les chrétiens jouirent sous

son Revers d’une monnaie règne, ne donnent pas lieu de penser qu’il songeât à

une persécution, et, pour expliquer sa fun, il n’est pas besoin d’user du

moyen avec lequel, dans tous les temps, on a expliqué les catastrophes

soudaines. A l’exemple de Septime Sévère, qu’il semble avoir pris pour

modèle, il maintenait la discipline dans l’administration comme dans l’armée

; il surveillait les agents impériaux dans les provinces et punissait

rigoureusement les concussionnaires, jusqu’à les faire mettre en croix. Ayant

pris en faute un de ses secrétaires, Mnesthée, il le menaça d’un châtiment.

L’affranchi savait que le prince ne parlait jamais en vain. Il contrefit

l’écriture de l’empereur, dressa une liste de personnes connues pour n’être

point dans la faveur d’Aurélien, se plaça lui-même sur cette liste, pour

qu’on y donnât créance, et la communiqua à ceux qui s’y trouvaient inscrits, comme

un ordre de mort qu’il avait surpris et arrêté. Pour prévenir le supplice

auquel ils se croyaient réservés, les prétendus condamnés assassinèrent

l’empereur (en

janvier ou mars 275). Il n’était âgé que de soixante et un ans et en