HISTOIRE DES ROMAINS

DOUZIÈME PÉRIODE — L’ANARCHIE MILITAIRE (235-268). COMMENCEMENT DE LA DÉCADENCE.

CHAPITRE XCVI — DE L’AVÈNEMENT DE DÈCE À LA MORT DE GALLIEN (249-268).

INVASIONS PARTIELLES DANS TOUT L’EMPIRE.

I. — DÈCE (249-251) ; GOTHS ET CHRÉTIENS.Dèce était né dans une famille romaine établie au bourg de Bubalia, près de Sirmium[1]. Il commence la longue liste des empereurs sortis de l’Illyricum et dont plusieurs rendirent de grands services à l’empire. Les qualités brillantes leur manquent, mais ce sont des esprits nets et des caractères énergiques comme il devait s’en former dans ces provinces pauvres et belliqueuses.

Après sa victoire près de Vérone (sept. 249)[4], Dèce se rendit à Rome avec son fils Quintus Herennius Etruscus, qu’il avait nommé césar[5] ; mais il fut presque aussitôt forcé d’en sortir pour aller repousser une invasion gothique. Confiant dans les succès qu’il avait remportés en Thrace

sur ces Barbares, Gordien III avait supprimé le subside annuel promis à cette nation. Du

moins Jordanès[6]

raconte que le roi Ostrogotha s’en plaignit et qu’il passa le Danube avec

trente mille des siens, pour saccager

Sous Dèce, Kniva, successeur d’Ostrogotha, fit une

invasion plus formidable ; il divisa ses forces en deux corps, envoya l’un

saccager la partie de

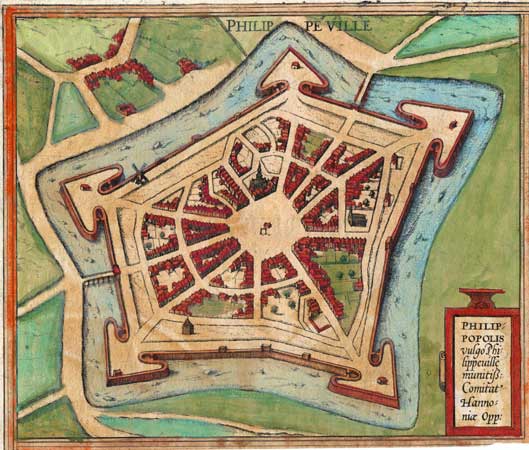

Plan de Philippopolis. C’était le premier empereur qui tombait sous les coups de l’ennemi en pleine terre romaine. Aussi ce désastre porta la terreur dans les provinces, la joie et l’espérance dans le monde barbare ; il était le prologue terrible du grand drame qui ne finira que le jour où la race germaine, après avoir couvert de sang et de ruines toute l’Europe romaine et une partie de l’Orient, fera monter un Hérule au palais d’Auguste et de Trajan. Dans la très courte durée de son principat, Dèce avait commis deux grandes fautes et une erreur. Malgré son expérience, il ne sut ni préparer la guerre contre les Goths ni la bien conduire, et la conséquence fut le ravage de deux provinces et sa mort. Comme il aurait eu l’honneur du succès, il doit avoir le blâme du revers. Sa seconde faute fut la persécution des chrétiens. Quant à l’erreur, elle marque une naïveté politique qu’on s’étonne de trouver dans un homme. de cet âge ; il rétablit la censure, oubliée depuis Claude et Domitien, et le sénat en investit Valérien. Va, lui dit l’empereur, va prendre la censure de l’univers ; tu diras ceux qui doivent rester au sénat et tu rendras son lustre à l’ordre équestre ; tu régleras le cens et la perception des impôts ; tu feras les lois et les nominations aux grades militaires. Ta vigilance s’étendra jusque sur le palais impérial et sur tous les magistrats, excepté le préfet de Rome, les consuls ordinaires, le roi des sacrifices et la grande vestale. Si Trebellius Pollion[11] a lu ces paroles dans les actes publics, c’était un collègue temporaire que Dèce se donnait, une sorte d’interroi qu’il laissait derrière lui dans la capitale, au moment où il partait avec son fils pour une guerre dangereuse[12]. On peut même voir, dans cette mesure, une nouvelle manifestation de la pensée qu’il était sage de partager entre plusieurs les pouvoirs impériaux ; d’avoir, comme au temps de Pupien et de Balbin, un empereur de la ville et un empereur de l’armée. On avait très justement laissé tomber en désuétude la censure, institution bonne dans une petite cité, impraticable dans un grand État. Nais, s’il était impossible de restaurer le passé, il semblait possible de proscrire certaines choses du présent, et Valérien, qui ne ramena pas les anciennes mœurs, fit pour le compte de Dèce, et plus tard pour le sien, rude guerre aux nouvelles croyances. L’idéal des chrétiens était plus haut que celui de Marc Aurèle, mais il était moins désintéressé. Le sage égaré sur le trône ne demandait rien en retour de l’accomplissement du devoir ; aussi bien peu l’avaient suivi. Le chrétien au contraire comptait avec Dieu, comme la foule des païens avait compté avec Jupiter. En échange de leur piété, ceux-ci voulaient des biens terrestres ; en échange de la sienne, celui-là se croyait assuré d’une béatitude éternelle. Sa religion avait donc des séductions assez puissantes pour attirer à elle les esprits qui ne se résignaient pas à subir la loi de toute créature : après la vie, la mort, en laissant à Dieu le secret du tombeau. Aux espérances divines qu’elle donnait, l’Église ajoutait des paroles et des pratiques pleines de douceur. Au milieu d’une société aristocratique, très dure pour les humbles, elle enseignait l’égalité de tous, grands ou petits, Romains ou Barbares, devant la loi religieuse, et elle promettait a aux serviteurs de Dieu n, qu’ils fussent esclaves ou sénateurs, les mêmes récompenses. Son esprit de charité, sa sollicitude pour les malades et les pauvres, les qualités nouvelles qu’elle réclamait à la place de celles que les Romains avaient perdues, en perdant la dignité du citoyen, lui avaient gagné bien des cœurs. Mais tandis que le nombre des fidèles croissait, la vertu des premiers jours semblait diminuer. A lire saint Cyprien, on croirait que la paix dont l’Église jouissait depuis quarante ans avait été fatale à la discipline et aux mœurs ; que la piété était morte dans les prêtres, la probité dans les ministres, la charité dans les fidèles, et que tous les vices de la société païenne avaient envahi les membres de Jésus-Christ. Des évêques, méprisant le saint ministère, allaient de province en province, pour gagner davantage. Au lieu d’assister les pauvres, ils ravissaient par la fraude des terres et des héritages, et ils grossissaient leurs revenus par l’usure[13]. — Nous nous déchirions les uns les autres, dit un second contemporain, et nos péchés ont élevé un mur entre Dieu et nous. Aman nous insulte ; Esther, avec tous les justes, est dans la confusion, car toutes les vierges ont laissé leur lampe s’éteindre ; elles se sont endormies, et la porte de l’Époux est fermée. Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ! Ah ! le Verbe de Dieu a le van à la main pour nettoyer son aire[14]. Ainsi que tous les orateurs de la chaire, Cyprien force le ton. Son tableau de la chute est trop noir, comme ses apologies ont de trop brillantes couleurs. Saint Cyprien écrivait au milieu de la persécution ; et puisque Dieu l’avait permise, il fallait en prouver la justice, les dérèglements des chrétiens devenaient nécessaires pour expliquer le châtiment divin. Les choses se passaient plus humainement. Depuis la courte persécution de Sévère[15], l’héroïsme n’avait pas eu l’occasion de se produire, et il s’en était suivi une détente dans l’exaltation, par conséquent moins de rigueur dans la vie. Mais la haine restait la même entre chrétiens et païens, et ceux-ci, en voyant tant de maux fondre sur l’empire, invasions des Barbares, peste meurtrière, perpétuelles révolutions, crurent les dieux irrités de l’impunité qu’on laissait à leurs blasphémateurs. Le gouvernement aussi s’inquiétait des progrès de cette puissance ennemie que, sous peine de périr, l’État païen devait s’assimiler ou détruire. Dèce, esprit étroit et dur, qui, dans son amour du passé, rêvait à ressusciter les morts, à rendre au sénat sa puissance et son foudre à Jupiter, se chargea de venger ses dieux. Il promulgua un édit qu’on afficha dans toutes les cités pour la recherche et la punition des chrétiens. C’était la guerre d’extermination qui commençait. Elle parut d’abord réussir, parce qu’on y mit plus encore d’adresse que de cruauté. Tous les efforts des proconsuls tendirent à obtenir des apostasies. Les tourments, dit saint Cyprien, ne finissaient pas. Ils étaient calculés non pour donner la couronne, mais pour lasser la patience[16]. Aussi les chutes furent-elles nombreuses. Pour sauver sa vie, le fils reniait son père, le père dénonçait son fils. — A Carthage, le plus grand nombre des frères déserta aux premières menaces de l’ennemi. Ils n’ont pas attendu qu’on les interrogeât ; mais, pour conserver des richesses qui tenaient leur âme captive, ils couraient d’eux-mêmes sacrifier aux idoles ; ils suppliaient le magistrat de les recevoir sur l’heure à brûler l’encens impur et de ne pas remettre au lendemain ce qui devait assurer leur perte éternelle. Mêmes scènes à Alexandrie, à Smyrne, à Rome, partout. On vit jusqu’à des évêques entraîner tout leur peuple dans la chute. Trophime d’Arles mena lui-même les chrétiens aux autels des idoles. D’autres, avec un peu d’argent, achetaient la tolérance : les libellatiques furent très nombreux. Ces faiblesses sont dans la nature humaine, et il n’y a point à s’étonner que le christianisme, en s’étendant, ait perdu de sa vertu première. Cependant la persécution de Dèce ne semble pas avoir été aussi meurtrière qu’on la représente[17]. Un arrêt de mort ne fut pas toujours la sentence inévitable. Ceux-ci furent dépouillés de leurs biens, ceux-là condamnés à l’exil, d’autres jetés en prison : Babylas d’Antioche et Alexandre de Jérusalem, arrivés à un grand âge, ne purent en supporter les rigueurs et, y moururent. Le chrétien le plus redouté, parce qu’il était alors le plus célèbre, Origène, fut chargé de chaînes et menacé du feu, sans que l’homme d’acier cédât. Les bourreaux se lassèrent plus tôt que la victime ; on le relâcha, et il vécut quatre années encore[18]. Comme la persécution avait été annoncée avec éclat, beaucoup eurent le temps de fuir. Les chefs le plus en évidence, Cyprien de Carthage, Denys d’Alexandrie, Grégoire le Thaumaturge, échappèrent au péril, en quittant leur ville épiscopale pour vivre dans une retraite peu éloignée, d’où ils communiquaient avec les fidèles. Il dut être facile pour un grand nombre de se mettre, ainsi qu’eux, à l’abri. De ces fugitifs, quelques-uns allèrent chez les Barbares, d’autres au désert : saint Paul ermite y vécut jusqu’à quatre-vingt-dix-huit ans[19], c’est-à-dire assez longtemps pour que saint Antoine pût recueillir son dernier soupir et son exemple. Ainsi naquit de la persécution l’ordre monastique, le plus redoutable instrument des persécutions futures. Les martyrologes comptent, pour cette époque, un nombre considérable de martyrs ; mais de graves auteurs n’osent garantir l’authenticité de ces Actes, remplis d’anachronismes et de merveilleuses légendes, comme celle des Sept Dormants d’Éphèse qui, enfermés dans une caverne dont on avait muré la porte, en sortirent vivants deux cents ans plus tard. Il ne faudrait cependant pas tomber dans l’excès contraire, en concluant de ces fraudes pieuses qu’il y eut très peu de condamnations à mort. L’édit de Dèce révèle l’intention du gouvernement impérial de frapper un grand coup[20] ; quelques-uns des chefs de l’Église, évêques ou docteurs, et, comme toujours, des gens du peuple et des esclaves, périrent. Les plus illustres victimes furent saint Saturnin, premier évêque de Toulouse, Pionius, prêtre de Smyrne, qui racheta par son sacrifice l’apostasie de son évêque[21], et Fabien, évêque de Rome, dont le siège resta vacant l’espace d’un an et demi. Pionius avait été mis en croix, en même temps qu’un marcionite. Les hérétiques avaient donc aussi leurs martyrs. S’ils nous en avaient raconté l’histoire, ils auraient ajouté de glorieux chapitres à ce grand et terrible poème de la persécution, qui a entretenu dans les âmes, à travers les siècles, la flamme du sacrifice et qui suscite encore de nobles dévouements. La tempête déchaînée sur l’Église par celui que Lactance appelle l’exécrable animal ne dura véritablement que quelques mois. Dès la fin de l’année 250 la paix était à peu près rendue à la chrétienté, et, avant la mort de Dèce, tous les confesseurs étaient sortis de prison[22]. L’empereur avait bien autre chose à faire que de tourmenter des hommes inoffensifs, à cause de leur croyance. Kniva et ses Goths le forçaient à s’occuper moins de ses dieux que de l’empire : il laissa son entreprise inachevée. La persécution n’avait pas mieux réussi que la censure des mœurs ; mais celle-ci était demeurée une innocente curiosité, celle-là avait fait couler des larmes et du sang, et la trace en est justement restée sur le nom du persécuteur. II. — RAVAGES DES BARBARES DANS L’EMPIRE ; VALÉRIEN ; PERSÉCUTION DES CHRÉTIENS (251-260).

Avant même la mort de Gallus, Valérien, que ce prince

avait chargé d’amener à son secours les légions de On trouve, pour cette année, un préfet de Rome qui avait été comte des domestiques, titre nouveau et réservé à un grand éclat. Déjà l’on a vu des ducs et des présidents : au grand conseil de guerre tenu à Byzance en 258, l’empereur en sera entouré. Voici que l’ami du prince devient un fonctionnaire ; un Clarus est dit préfet de l’Illyrie et des Gaules, et, durant le principat qui commence, il y aura comme deux empires : celui d’Orient, où Valérien combattra ; celui d’Occident, dont Gallien, son fils, sera l’auguste ; les éléments de la réforme prochaine sont en préparation. Nous allons entrer dans la période dite des Trente Tyrans, c’est-à-dire dans la plus horrible confusion. Aussi irons-nous vite dans cette histoire, comme on presse le pas dans les lieux mal famés et dans les régions de la malaria. Le désordre qui est dans l’État se retrouve dans les récits

qui en parlent. La chronologie même est incertaine, parce que les princes se

succèdent trop vite pour avoir le temps de frapper des monnaies qui fixent

les dates. Ce que l’on voit bien, c’est que toute la barbarie se jette sur

l’empire ; que les Francs courent

Pour combattre Gallus, Émilien avait emmené en Italie les

meilleures troupes de Gallien était encore tout entier aux plaisirs, et il y

passa sa vie[33].

Son père avait peu de confiance dans ce grand enfant[34], et n’osa lui

donner comme conseiller et comme guide Aurélien, dont la sévérité lui

paraissait trop grande pour ce temps et surtout pour son fils. Il le confia à

Postume, habile homme de guerre, qu’il nomma duc de la frontière rhénane et

gouverneur de Gallien s’inquiétait peu de ces malheurs : le soleil de

l’Espagne et de l’Afrique, la civilisation dont le contact est mortel aux

Barbares, quand ils ne sont pas assez nombreux pour l’étouffer, devaient Le

détroit d’Hercule. avoir raison de ces audacieux aventuriers. Il se contenta

d’arrêter le gros de la nation sur le Rhin par une foule de petits combats

et, finalement, en recourant au moyen si souvent employé d’acheter un chef

barbare qui fit pour lui la police de la frontière ; après quoi, il prit le

titre de Germanique, et se fit représenter sur les monnaies domptant les deux

fleuves, le Mein et le Rhin, dont l’un couvrait Mille,

mille, mille, mille, mille decollavimus. Mille

Sarmatas, mille Francos occidimus, Mille, mille, mille, mille, mille, Persas quærimus[40]. En 258, une insurrection des légions de Pannonie appela

Gallien dans cette province ; elle était à peine étouffée que les Alamans, ne

trouvant pas jour à pénétrer dans Il faut sans doute rapporter à l’invasion des Alamans en Italie une importante loi de Gallien. L’ardeur belliqueuse que le sénat venait de montrer l’inquiéta. Un rescrit interdit aux pères conscrits le service militaire, et défense leur fut faite de paraître dans une armée ou dans un camp[44]. On a vu, au précédent chapitre, les effets de cette décision. Les Marcomans et les Goths avec leurs alliés les Carpes,

les Boranes et les Burgondes, infligeaient à l’Illyrie, à Le cercle de barbarie qui enveloppait l’empire se resserrant de toutes parts, l’Asie avait, comme l’Europe, ses invasions. Les garnisons des postes romains qu’on a vus établis le long des côtes méridionales de l’Euxin jusqu’à Sebastopolis, au pied du Caucase, avaient été affaiblies pour fournir des soldats aux continuelles révolutions de l’empire, et des séditions, que les Antonins auraient empêchées, mettaient le royaume du Bosphore à la discrétion de ses nouveaux voisins[47]. Les Cimmériens livrèrent leurs navires aux Goths, aux Alains, aux Hérules, et ces pirates improvisés se firent mener par les marins du Bosphore, à travers la mer inhospitalière, jusqu’aux côtes d’Asie. Ils s’emparèrent de Pithyus, puis de la grande cité de Trébizonde, où trois siècles de prospérité avaient entassé d’immenses richesses, qu’une nombreuse garnison ne sut pas défendre[48]. Le bruit de cette importante capture excita l’ardeur des

Goths du Danube. Ils forcèrent leurs prisonniers romains il construire des

embarcations, sur lesquelles ils longèrent la côte, tandis que le gros de

l’armée d’invasion, franchissant le fleuve, traversait sans être inquiété

toute L’année précédente, Valérien avait tenu à Byzance un grand

conseil de guerre, en présence des officiers du palais et de l’armée. Nous

avons l’ordre des préséances dans cette assemblée, et nous le donnons pour

montrer les dignités nouvelles qui s’établissaient. A la droite du prince étaient

assis un des consuls ordinaires, le préfet du prétoire et le gouverneur de

l’Orient ; à sa gauche, le duc de la frontière scythique, le préfet d’Égypte,

le duc de la frontière orientale, le préfet de l’annone en Orient, le duc de

l’Illyricum et de Où était le vainqueur des Francs et des Goths au moment

des désastres qu’on vient de raconter ? Sans doute à Antioche avec Valérien.

Ce prince ne fit rien pour prévenir ou arrêter les malheurs dont L’invasion gothique se rattachait probablement à une autre

invasion qui sembla devoir chasser les Romains de l’Asie, celle de Sapor. Du

moins on a vu les Barbares porter leurs premiers coups sur les villes où

aboutissaient les routes d’Arménie, dont les Perses s’emparaient à cette

heure, et, en venant occuper Si l’on croyait que c’est prêter à ces Barbares des combinaisons trop vastes, nous rappellerions les émissaires envoyés par les Daces aux Arsacides, sous le règne de Trajan. Il ne fallait pas aux Amales de grands efforts d’intelligence politique pour comprendre et suivre la tradition de Décébale[53]. Sapor avait fait assassiner le roi d’Arménie, Chosroês[54], qu’il remplaça

par un de ses partisans. Durant plus d’un quart de siècle, ce pays fut comme

une province persane, à l’extrême douleur de ses habitants, car les Perses

persécutaient tous ceux qui tenaient aux coutumes nationales ; ils abattaient

les édifices du culte public, les temples du Soleil et de La possession de l’Arménie rendait, en effet, facile pour

les Perses la conquête de Les Romains, restés maîtres d’Édesse, barraient à l’armée

persane une des routes de l’Asie Mineure, et les Pyles Ciliciennes, saris

doute alors bien gardées, fermaient l’autre. Sapor, avec sa mauvaise

infanterie[55],

n’était point capable de forcer le passage des montagnes et il ne pouvait

empêcher une armée romaine de descendre en Syrie ; Valérien, en effet, entra

sans combat dans Antioche. L’apparition des Goths en Bithynie l’obligea de

retourner dans l’Asie Mineure, où il ne fit rien,

dit Zosime, que d’incommoder les peuples par son

passage. Leur retraite lui permit de quitter enfin Sapor profita de la consternation jetée dans l’armée romaine par cet événement pour essayer de prendre l’empire après l’empereur. Guidé par le traître Cyriadès, il pénétra en Syrie. Un jour que les habitants d’Antioche regardaient au théâtre le jeu des mimes, un de ceux-ci s’écria tout à coup : Je rêve, ou voici les Perses ! Quelques instants après, les flèches tombaient au milieu de la foule, et la ville était impitoyablement saccagée[60]. L’épouvante gagna encore une fois toutes ces provinces. On prétendit qu’Émèse avait été sauvée par son dieu[61]. Sans doute le gros des forces persanes était dans le nord de la province ; et il n’arriva du côté de la ville sainte qu’un détachement auquel il fut facile de résister ; ou bien Sapor, par politique, respecta un temple, objet de la vénération des peuples de cette région. Toute l’attention des Perses se tournait vers l’Asie

Mineure ; elle conquise, le reste tombait de soi-même. Ils franchirent, sans

y trouver de résistance, les passes de Cilicie, prirent la grande ville de

Tarse et assiégèrent la capitale de

Le règne de Valérien est marqué par la plus cruelle persécution que l’Église eût encore soufferte. En voyant les Barbares menacer le cœur de l’Italie et ravager les deux tiers de l’empire, la colère des païens se tourna contre ce peuple étranger qui vivait au milieu d’eux, indifférent à leurs douleurs et refusant de s’armer contre l’ennemi public. Comme si les empereurs étaient entrés à regret dans cette voie, leurs premières lettres interdirent seulement les assemblées des chrétiens et l’entrée des cimetières ; elles ne contraignaient personne à renoncer au Christ, mais obligeaient tout le monde à se conformer aux cérémonies romaines, ce qui, au fond, eût été l’équivalent de l’apostasie ; enfin elles ne punissaient encore les contrevenants que de l’exil. Les actes de Cyprien montrent cette première phase de la persécution, qui semble n’avoir pas frappé en dehors du clergé. Sous le quatrième consulat de l’empereur Valérien et le troisième de Gallien, le 3 des calendes de septembre (30 août 257), dans la salle d’audience à Carthage, le proconsul Paternus a dit à l’évêque Cyprien : Les très saints empereurs Valérien et Gallien ont daigné m’adresser des lettres où ils ordonnent à quiconque ne professe pas la religion des Romains d’en observer sans délai toutes les cérémonies. Je vous ai donc fait citer pour connaître vos intentions : qu’avez-vous à répondre ? L’évêque Cyprien a dit : Je suis chrétien et évêque ; je ne connais d’autre Dieu que le Dieu unique et véritable qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu’ils renferment. C’est ce Dieu que nous servons, nous chrétiens ; c’est lui que nous prions nuit et jour, pour nous-mêmes et pour tous les hommes, en particulier pour le salut des empereurs. Le proconsul Paternus a dit : Persistez-vous dans cette résolution ? L’évêque Cyprien a répondu : La bonne volonté qui a une fois connu Dieu ne change pas. Le proconsul Paternus a dit : Vous pouvez donc vous disposer à partir en exil pour la ville de Curubis : ainsi l’ordonnent Valérien et Gallien. L’évêque Cyprien a dit : Je suis tout prêt à partir. Le proconsul Paternus a dit : Les ordres que j’ai reçus ne concernent pas seulement les évêques, mais encore les prêtres. Je veux donc savoir de vous le nom des prêtres établis en cette ville. L’évêque Cyprien a répondu : Vos lois ont sagement et utilement proscrit la délation : je ne puis donc vous faire connaître ni vous déférer ceux dont vous me parlez ; vous les trouverez dans les villes où ils demeurent. Le proconsul Paternus a dit : Je veux qu’ils se présentent aujourd’hui même dans ce lieu. Cyprien a dit : La discipline leur défend de se livrer eux-mêmes, et, en cela, vous ne sauriez improuver leur conduite : mais faites-les chercher, vous les trouverez. Le proconsul Paternus a dit : N’ayez pas peur, je saurai les trouver. Puis il a ajouté : Les empereurs interdisent également les réunions dans n’importe quel lieu et l’entrée des cimetières. Quiconque violera cette sage défense sera puni de mort. L’évêque Cyprien a répondu : Faites ce qui vous est ordonné[66]. Le successeur de Paternus leva la sentence d’exil portée contre Cyprien et lui permit de résider aux portes de Carthage, dans une maison qui appartenait à l’évêque. Mais les calamités de l’empire augmentaient. Des princes, qui ne savaient pas s’aider eux-mêmes, crurent obtenir l’assistance du ciel en vengeant leurs dieux. Au milieu de l’année 258, Valérien envoya au sénat le rescrit suivant : Les évêques, les prêtres et les diacres seront punis de mort ; les sénateurs, dignitaires et chevaliers, dégradés et dépouillés de leurs biens. S’ils persévèrent, la mort. Les femmes de condition seront bannies ; les affranchis du palais, envoyés comme esclaves sur les domaines de l’empereur[67]. Nous rapporterons encore le dernier interrogatoire de Cyprien, qui montre la procédure suivie partout contre les martyrs. Le proconsul Galerius Maximus a

dit à Cyprien : Vous êtes Thascius Cyprianus ? L’évêque a répondu : Je

le suis. Le proconsul a dit : Vous êtes le pape de ces hommes sacrilèges

? — Je le suis. — Les très saints empereurs vous ordonnent de

sacrifier aux dieux. — Je ne le ferai point. — Consultez-vous.

— Faites ce qui vous est ordonné ; dans une chose si juste, il n’y a pas à

délibérer. Galerius Maximus, après avoir pris l’avis de son conseil,

s’est exprimé en ces termes : Depuis longtemps vous vivez dans des

sentiments sacrilèges ; vous avez fait entrer beaucoup d’hommes dans cette

conspiration impie, vous mettant ainsi en hostilité avec les dieux de Rome et

les lois religieuses, sans que les pieux et très saints princes Valérien et

Gallien augustes, et le très illustre Valérien césar, aient pu vous ramener à

la pratique de leurs cérémonies. Voilà pourquoi, étant l’auteur des forfaits

les plus noirs et le porte-étendard de la secte, vous servirez d’exemple à

ceux que vous vous êtes agrégés par vos manœuvres criminelles ; votre sang

sera la sanction de la loi. Cela dit, il a pris des tablettes pour y

écrire cette sentence qu’il a lue à haute voix : Nous condamnons Thascius

Cyprianus à être décapité. L’évêque a dit : Dieu soit loué ![68] Les gardes

l’emmenèrent. Arrivé au lieu du supplice, Cyprien ôta son manteau,

s’agenouilla et pria quelque temps. Puis il donna sa dalmatique aux diacres,

se banda les yeux et commanda aux siens de remettre après sa mort vingt-cinq

pièces d’or au bourreau. Autour de lui les frères étendaient des linges pour

recueillir le sang du martyr. L’exécuteur tremblait en frappant le coup

mortel ; tous les païens auraient dû trembler comme lui devant ces morts

triomphantes ( Cyprien était parmi les privilégiés : il avait la fin la

moins cruelle ; d’autres étaient brûlés vifs, comme l’évêque de Tarragone, ou

jetés aux bêtes. Rome paya largement la dette du sang : le pape Sixte II fut frappé un des

premiers. Surpris dans les catacombes pendant qu’il célébrait les saints

mystères, il fut décapité ; son diacre saint Laurent fut brûlé à petit feu.

Dans toutes les chrétientés, beaucoup de prêtres, de diacres et de fidèles,

même des femmes, périrent. Novatien, qui avait apporté dans l’Église la

dureté du stoïcien Zénon, son premier maître, fut une des victimes, peut-être

aussi saint Denys, qui évangélisa le nord de L’empire se déchirait de ses mains, comme si ce n’était pas assez pour sa ruine de la peste, de la famine et des Barbares qui paraissaient aux chrétiens avoir été déchaînés par Dieu, pour ce jour de colère[70]. Gallien eut un mérite : il comprit que cette persécution était inique autant qu’inutile, et, dès qu’il fut seul maître, il ordonna de rendre aux chrétiens leurs cimetières, leurs biens et la liberté de leur culte[71] (260). C’était une guerre de moins dans l’empire. Malheureusement il en restait bien d’autres. Lorsque l’imprudence de Valérien avait livré Mais la meilleure assistance vint d’un côté où l’empire ne l’attendait pas. Il a déjà été souvent question dans cette histoire de Palmyre, de ses richesses, de sa nombreuse population et d’une famille qui y avait pris le premier rang, celle des Odenath[73]. Les Palmyréens avaient besoin pour leur commerce de l’amitié de Sapor. Ils lui envoyèrent des ambassadeurs avec de riches présents, pour solliciter son amitié. Le roi fit jeter les cadeaux au fleuve, déchira la lettre que les députés lui avaient remise et exigea une absolue soumission[74]. Palmyre avait alors comme chef, ou prince de son sénat, un homme intelligent et résolu, très riche et très influent, Septimius Odenath. Dans les moments de crise, les hommes supérieurs prennent naturellement leur place. Odenath persuada à ses compatriotes qu’on ne répondait que par la guerre à des insultes qui étaient une menace certaine pour leur indépendance ; et cette guerre, il l’organisa aussitôt d’une manière formidable. Lés caravanes avaient fait la fortune de Palmyre. Pour les conduire, elle avait dei s’entendre avec les Arabes du désert de Syrie, qui tous, de l’Oronte au Pasitigre, étaient dans ses intérêts. Odenath rappela à leurs cheiks la destruction de la ville arabe d’Atra par Sapor ; il montra leur liberté, leurs richesses perdues, si l’orgueilleux prince chassait les Romains de l’Asie. L’Arabe a deux passions : la religion et le commerce. Mahomet ne lui avait pas encore donné l’une, mais l’autre avait été singulièrement développée par les profits que les denrées qui s’échangeaient entre les deux empires laissaient aux mains des convoyeurs. Ils accoururent en foule autour du prince de Palmyre, et nous allons les voir élever un premier empire arabe. Palmyre avait une garnison romaine permanente ; cette

troupe servit de noyau à la nouvelle armée. Les fugitifs épars dans Leur prince n’avait pu délivrer Valérien ; mais il envoya à Rome des satrapes captifs, et Gallien, oublieux de son père, célébra par un triomphe cette victoire que les légions avaient laissé gagner par des Bédouins. De cette expédition, Odenath revenait trop grand pour rester simple particulier. Les Arabes le proclamèrent roi, et Gallien, en vue de s’attacher un serviteur si utile, le nomma chef des forces impériales dans cette partie de l’Orient, αύτοxράτωρ ou imperator (commencement de 262). Plus tard, après de nouveaux services, il lui reconnut le titre d’auguste, et le fils des clients de Sévère prit rang parmi les empereurs de Rome[76]. III. — LES EMPEREURS PROVINCIAUX (244-268) ; GALLIEN.

Sous la pourpre, il garda sa casaque militaire. Il empêcha

les Alamans d’entrer en Gaule, fit reculer les Francs en construisant, sur la

rive droite du Rhin, des châteaux forts qui commandèrent les passages, et sa

flotte purgea la mer britannique des pirates saxons. Une de ses médailles, Neptuno reduci, indique qu’il avait dirigé

lui-même cette expédition[85] ; une autre

atteste ses efforts pour éloigner la peste de ses troupes et de ses provinces[86]. Des succès, que

nous ne connaissons pas, lui méritèrent ces salutations impériales que,

depuis Caracalla, les monnaies ne nous montraient plus et le surnom de Germanicus

Maximus[87]. Des monnaies de

l’année 262 lui donnent ces titres pour la cinquième fois, et représentent

les unes L’usurpateur remplissait donc tous les devoirs d’un prince légitime ; la sécurité régnait dans les provinces, le commerce reparaissait sur les routes et sur les fleuves pacifiés[88]. Pour montrer d’où venait cette sécurité, Postume faisait représenter le Rhin tranquillement appuyé sur son urne penchante avec des symboles de paix, une ancre, un roseau, et suivant du regard le cours de ses ondes paisibles. La légende était expressive : Salus provinciarum[89]. En 262, Postume célébra la cinquième année de son gouvernement. Depuis Auguste, cette solennité n’avait eu lieu que pour les decennalia ; mais, à l’époque où nous sommes, un prince s’estimait heureux d’avoir vécu la moitié de ce temps, et cinq années étaient le grande ævi spatium qu’un empereur ne dépassait guère.

A la nouvelle de ce succès, Odenath assiégea dans Émèse le second fils de Macrien, Quietus, le mit à mort, et fit tuer peu de temps après Balista, le seul homme qui pût lui être un obstacle[97]. Le Palmyréen restait seul maître de l’Orient romain ; Gallien et Postume se partageaient l’Occident. Ces guerres intestines n’étaient point faites pour arrêter

les courses des Goths et des Sarmates dans l’Asie et Byzance, le boulevard de l’empire dans ces régions, avait une garnison nombreuse, qui, sans doute pour quelque retard de solde, se révolta et pilla la ville. Gallien s’y JU rendit et, suivant son habitude, se montra fort cruel dans la répression. Il y séjourna plusieurs mois, pour intimider les Barbares, qui avaient reparu en Cappadoce, et mettre quelque ordre dans ces provinces, où il fit relever les fortifications de plusieurs cités. En même temps il conduisait avec Odenath les négociations dont le résultat fut, l’année suivante (264), l’association du chef arabe à l’empire. De retour à Rome, Gallien célébra, avec toute la magnificence que l’état précaire de ses finances lui permit, la dixième année de son triste gouvernement.

Victorinus avait sars doute préparé cette tragédie, qui le délivrait d’un compétiteur ; mais on lui en donna aussitôt lui autre, Marius, ancien ouvrier forgeron. L’Histoire Auguste n’assigne à celui-ci que trois jours de règne, afin de pouvoir dire que le premier il fut élu, qu’il régna le second, et qu’on s’en défit le troisième. Il faut probablement lui en accorder un peu plus. Un de ses anciens compagnons d’atelier, dont il refusa de toucher la main, le frappa d’une épée qu’ils avaient, dit-on, forgée ensemble[107]. L’ancien collègue de Postume, Victorinus[108], était resté durant ces catastrophes l’empereur des Gaules. Il y était né dans une riche famille, et un de ses parents, le sénateur Tetricus, gouvernait l’Aquitaine. Ces liens de parenté consolidaient sa puissance en faisant de lui, pour les Gaulois, un prince national, et il parut assez redoutable pour que Gallien, au lieu de l’attaquer en Gaule, craignît qu’il ne vînt lui disputer l’Italie. Mais des habitudes de grossières débauches ternissaient les qualités de Victorinus : il fut assassiné, à Cologne, par un soldat dont il avait outragé la femme (268)[109]. Le vrai prince avait été sous ce règne la mère de l’empereur,

Victorina, femme au cœur viril, Un Dace, Regalianus, qu’on croyait descendant du fameux

Décébale, avait le gouvernement de En voyant l’empire mis en pièces, il n’y avait pas si mince personnage qui ne voulût en avoir un morceau. D’Antoninus, de Memor et de Cécrops, nous ne savons que les noms ; de Saturninus, on a gardé cette parole à ses soldats : Camarades, vous perdez un bon général et vous faites un misérable empereur ; de Celsus, ce souvenir, que ses amis, ne trouvant pas le manteau de pourpre indispensable pour consacrer un empereur, l’avaient couvert du péplum de la dea cœlestis de Carthage. La grande déesse se scandalisa sans doute de cette impiété, car il fut tué presque aussitôt. On jeta son corps aux chiens, qui le dévorèrent, et l’on cloua son portrait à la croix des condamnés à mort, afin d’éterniser l’infamie de ce malheureux, qui avait régné sept jours. Æmilianus, aux bords du Nil, jouit un peu plus longtemps de son éphémère royauté, jusqu’à ce que Gallien, qui avait besoin des blés d’Égypte, envoyât contre lui Théodote, dont il avait déjà utilisé en Gaule les services et la fidélité. Vaincu et pris, Æmilianus fut étranglé dans sa prison. On met encore au nombre des usurpateurs un certain Trebellianus, chef de ces montagnards de l’Isaurie que jamais Rome n’avait humanisés ni disciplinés. Bandit de profession, écumeur de mer, il profita de l’universelle désorganisation pour étendre ses brigandages. Un frère de Théodote en eut raison et le tua. C’est le mot qui revient sans cesse et qui termine toutes ces histoires. Le patriotisme local était assez vif pour qu’on cédât au désir d’avoir un chef national : il n’était pas assez persévérant pour soutenir longtemps ces empereurs provinciaux qui, devant leur fortune à l’indiscipline et aux malheurs publics, en devenaient à leur tour les victimes. Les révoltes continuaient parce qu’elles avaient commencé, et l’on tuait parce que l’on avait tué. Un seul de ces parvenus, précipités si vite, nous intéresse, le roi de Palmyre, le fondateur d’un État à demi arabe, qui, s’il avait pu se consolider, aurait changé la face de l’Orient. Pour cela, il était nécessaire qu’Odenath vécut, et, comme tous les autres, il fut assassiné. Nous reviendrons sur cette mort et sur ce royaume dans l’histoire d’Aurélien. Que faisait Gallien au milieu de ces catastrophes ? Un ancien

l’accable de toutes les malédictions[113] ; un autre le

représente travaillant avec persévérance à conjurer les malheurs publics[114]. Quand arriva

la nouvelle de la défection des Gaules et de l’Égypte : Ne peut-on vivre, lui fait dire Pollion, sans le lin d’Égypte et les draps d’Arras ? Cependant

il ne manquait pas de courage ; il aimait la poésie, l’éloquence, les arts,

et il fut sur le point, à la demande de l’impératrice Salonina, de donner à

Plotin un canton de En 267, Aureolus, ancien berger de Dacie[115], mais brave

soldat, le vainqueur de Macrien dans Pendant que Gallien guerroyait en Illyrie, Aureolus trouva

l’occasion propice pour soulever l’Italie et se saisir de Rome. L’empereur le

vainquit à Pontirolo (Pons Aureoli),

sur l’Adda, et l’assiégea dans Milan. Mais, au milieu de son propre camp,

Aurélien, Héraclius, Claude, les chefs les plus importants de l’armée,

conspiraient contre le prince violent et efféminé sous qui l’empire était tombé

si bas. Un jour que, à la nouvelle d’une sortie tentée par Aureolus, Gallien

s’était jeté sans armes sur un cheval, un conjuré le perça d’un trait ( On a pu remarquer que toute la défense, sous ce règne,

s’arrête au Danube et au Rhin : cela signifie que les terres décumates et |

Dèce était de petite condition et fit son chemin par

l’armée

Dèce était de petite condition et fit son chemin par

l’armée Quand les Goths revinrent avec un riche butin, les Gépides

voulurent piller les pillards ; une bataille acharnée s’ensuivit, où les

premiers restèrent vainqueurs. Ces événements se passaient durant le règne de

Philippe. L’invasion avait été si désastreuse pour

Quand les Goths revinrent avec un riche butin, les Gépides

voulurent piller les pillards ; une bataille acharnée s’ensuivit, où les

premiers restèrent vainqueurs. Ces événements se passaient durant le règne de

Philippe. L’invasion avait été si désastreuse pour

Dans les circonstances critiques où l’armée se trouva

après la défaite et la mort de Dèce, elle n’avait pas plus le loisir que le

goût d’attendre une décision du sénat. Gallus réussit sans peine à se faire

donner la pourpre par ses légions

Dans les circonstances critiques où l’armée se trouva

après la défaite et la mort de Dèce, elle n’avait pas plus le loisir que le

goût d’attendre une décision du sénat. Gallus réussit sans peine à se faire

donner la pourpre par ses légions Ce vaniteux personnage

Ce vaniteux personnage Valérien était un citoyen honnête qui avait mérité d’être

le censeur des autres, parce qu’il l’avait toujours été de lui-même ; très

digne du second rang, mais non du premier

Valérien était un citoyen honnête qui avait mérité d’être

le censeur des autres, parce qu’il l’avait toujours été de lui-même ; très

digne du second rang, mais non du premier On dit que Sapor avant. annoncé sa victoire à tous les

peuples voisins ou alliés, ceux-ci, effrayés de ce grand triomphe, cachèrent

leurs craintes sous des conseils de modération philosophique, qu’ils lui

envoyèrent en réponse

On dit que Sapor avant. annoncé sa victoire à tous les

peuples voisins ou alliés, ceux-ci, effrayés de ce grand triomphe, cachèrent

leurs craintes sous des conseils de modération philosophique, qu’ils lui

envoyèrent en réponse Ceux qu’on a appelés par un souvenir d’Athènes

Ceux qu’on a appelés par un souvenir d’Athènes  Le plus remarquable de ces empereurs est Postume

Le plus remarquable de ces empereurs est Postume Un autre général renommé, Ingenuus, avait été fait

empereur par les troupes de Pannonie

Un autre général renommé, Ingenuus, avait été fait

empereur par les troupes de Pannonie  Pour le moment, Gallien, vainqueur des rebelles de

Pour le moment, Gallien, vainqueur des rebelles de  Grâce à Odenath, l’Orient était délivré des Perses, mais

il y avait à remettre l’ordre dans les esprits, la discipline dans l’armée,

la confiance dans les populations. C’était de quoi occuper longtemps la sollicitude

d’un prince. Macrien n’y songea pas : il voulut étendre sa puissance avant de

l’avoir consolidée. Laissant Quietus et Balista en Asie, il passa en Europe,

avec son autre fils Macrianus et trente mille hommes, pour renverser Gallien.

Il s’était fait précéder d’un de ses généraux, Pison, qui devait le

débarrasser du proconsul d’Achaïe, Valens, dont il redoutait les talents.

Valens, menacé, prit la pourpre en Grèce : on prétend que Pison fit de même

Grâce à Odenath, l’Orient était délivré des Perses, mais

il y avait à remettre l’ordre dans les esprits, la discipline dans l’armée,

la confiance dans les populations. C’était de quoi occuper longtemps la sollicitude

d’un prince. Macrien n’y songea pas : il voulut étendre sa puissance avant de

l’avoir consolidée. Laissant Quietus et Balista en Asie, il passa en Europe,

avec son autre fils Macrianus et trente mille hommes, pour renverser Gallien.

Il s’était fait précéder d’un de ses généraux, Pison, qui devait le

débarrasser du proconsul d’Achaïe, Valens, dont il redoutait les talents.

Valens, menacé, prit la pourpre en Grèce : on prétend que Pison fit de même Aureolus avait été récompensé de la défaite d’Ingenuus par

la charge de maître de la cavalerie et par le gouvernement des provinces illyriennes.

C’était le fils d’un pâtre de

Aureolus avait été récompensé de la défaite d’Ingenuus par

la charge de maître de la cavalerie et par le gouvernement des provinces illyriennes.

C’était le fils d’un pâtre de  Au printemps de 264, il songea enfin à venger son fils et

à recouvrer les Gaules

Au printemps de 264, il songea enfin à venger son fils et

à recouvrer les Gaules Postume, cependant, à demi victorieux, à demi vaincu,

perdit à cette guerre le prestige que lui avaient donné ses rencontres

heureuses avec les Barbares. Un compétiteur s’éleva contre lui, Lælianus

Postume, cependant, à demi victorieux, à demi vaincu,

perdit à cette guerre le prestige que lui avaient donné ses rencontres

heureuses avec les Barbares. Un compétiteur s’éleva contre lui, Lælianus