|

I. RÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

PRODUITE PAR LA

CONQUÊTE DE LUNIVERS ; ÉPOQUE DU PLUS GRAND LUXE ROMAIN.

On vient de voir que, considéré dans son ensemble, cet

immense empire de Rome avait bien des causes de prospérité : le respect dans

la famille, la discipline dans la cité, le travail et une richesse relative

dans les princes ; enfin, au deuxième siècle, dans le gouvernement, des

princes sages et une administration habile qui neutralisaient momentanément

les désastreux effets du pouvoir absolu.

Mais ces belles apparences ne cachaient-elles pas un mal

funeste ou hideux ? Cette grandeur nétait-elle point minée par un luxe

insensé qui détruisait les fortunes privées et par une dépravation des murs

qui avait usé le ressort des âmes ?

Rome exerce sur les esprits une sorte de fascination qui

change les proportions des hommes et des choses. Tite-Live et Corneille ont

fait trop grands les héros des anciens temps ; nous agissons comme eux, mais

en sens inverse, nous mettons trop bas les Romains de lempire. La faute en

est à cette rhétorique des écoles qui avait pris pour texte habituel de ses

déclamations les mérites de la pauvreté[1] et les dangers de

la richesse, les vertus que lune assure et les vices que lautre donne :

lieux communs que, pour notre malheur, Rousseau a repris et que la foule

répète.

Dabord il ny a ni vice ni vertu nécessairement attachés

à la pauvreté ou à la richesse, car, si la misère et la fortune sont parfois

mauvaises conseillères, il est des hommes qui possèdent la richesse et ne

sont point possédés par elle, comme il en est dautres dont lindigente demeure

na jamais abrité une pensée mauvaise. Ensuite, les murs de lancienne Rome

étaient forcément celles de la pauvreté, et, par une transformation

inévitable, les murs nouvelles de lempire furent celles de la richesse ou

de laisance. Enfin, si lon met à part quelques exceptions tapageuses,

telles quil sen produit toujours, ce luxe nétait pas plus extravagant que

le nôtre, ni ces fortunes plus grandes que celles qui, chez nous, valurent à

leurs heureux propriétaires titres et cordons. Il sagit, dans la présente

étude, non pas dune thèse de philosophie, mais dune question déconomie

sociale. On cherche la vérité et les conséquences politiques des faits

ramenés de leurs proportions légendaires à leur réelle importance. Quand 1on

aura constaté que ce luxe des Romains était confiné dans quelques villes, ces

richesses dans quelques familles, même dans une certaine époque, on sera

conduit à penser que ce ne furent pas des folies, auxquelles cent millions dhommes

restaient étrangers qui ruinèrent lempire.

Quand les compagnons de Romulus rapportaient en triomphe

dans lenceinte du Palatin les gerbes fauchées sur le sol ennemi, ils navaient

ni colonnes de porphyre pour soutenir leurs demeures, ni brillantes étoffes

pour embellir leurs rudes épouses, ni aliments variés pour apaiser leur faim.

Ils habitaient des huttes de branchages ou de boue, vivaient de leur champ et

de leur troupeau, achetaient des outils avec quelques as tirés des produits

de la vigne ou du pré, et la femme tissait la tunique et la toge.

Valaient-ils mieux que leurs descendants ? Pour les vertus civiques et

militaires, assurément, car ils étaient soldats et citoyens, et les Romains

de lEmpire nétaient plus ni lun ni lautre ; mais, pour les vertus

privées, qui peut affirmer que, dans les conditions modestes, la moralité nétait

pas la même ?

Les censeurs crurent les anciennes murs nécessaires à la République,

et elles lauraient été si Rome fût restée une ville de laboureurs, au lieu

de devenir la capitale du monde. Ils proscrivirent le luxe naissant des

habits et de la table, les parures des femmes, les ornements dor, certains

mets, jusquà lengraissement poulets et des oiseaux comestibles, qui leur

parut un danger public[2]. Sous Tibère

encore, les édiles voulurent faire revivre les édits fixant le prix quil

était permis de mettre à chaque mets et le nombre des mets pour chaque repas.

A cette nouvelle, grand émoi dans la ville. On craignait, dit Tacite, que le prince ne

fût tenté, par son austère économie, de ramener durement à lantique

frugalité[3]. Avec sa sagesse

habituelle, Tibère se moqua gravement du zèle spartiate des édiles ; il leur

montra que Rome avait besoin des provinces pour vivre ; que détruire les

relations établies serait bouleverser lÉtat ; quenfin il était dangereux de

faire des lois que, si vite, on oublie ou méprise.

Le commerce des Romains sétait étendu, en effet, avec

leurs conquêtes. Ils avaient su bientôt où se trouvaient les marbres les plus

précieux, les bois les plus beaux, les tissus les plus souples, les aliments

les plus délicats ; et, la victoire leur ayant livré les trésors accumulés

durant des siècles par les rois et les peuples, ils sétaient trouvés tout à

coup riches, comme le furent les Espagnols après la conquête du Pérou. Alors

il arriva ce quon a vu dans les circonstances analogues, quon voulut être

mieux logé, mieux vêtu, mieux nourri. Lhéritier de Cincinnatus remplaça lépaisse

tunique en laine grossière par une fine étoffe de Milet teinte dans la

pourpre de Tyr, et la fille des robustes ménagères qui pilaient le blé et

pétrissaient le pain de la famille couvrit sa tête, son cou et ses bras de

perles précieuses[4].

On changea les petites maisons bâties de pisé ou de travertin en monuments de

marbre où brilla tout le luxe dÉphèse et dAntioche. On fit servir, sur des

tables en cèdre de Maurétanie, le turbot de Ravenne et les huîtres de

Tarente, les escargots dIllyrie ou dAfrique et la murène de Sicile, le vin des

Cyclades et les chevreaux dAmbracie, les faisans de la Colchide et le paon de la Perse, le flamant dÉgypte

et la pintade de Numidie, mille autres choses enfin payées très cher et cherchées

bien loin, pas aussi loin, cependant, que nous allons pour nous donner le thé

de la Chine

et le café de lArabie, le sucre de lAmérique et livoire de lAfrique

centrale, la soie du Japon et les diamants du Brésil. Pline se fâche de ce quon

voulait boire frais, en achetant aux paysans des Abruzzes la neige de leurs

montagnes pour en mettre dans son vin[5]. Nous navons pas

le droit de partager cette trop vertueuse indignation, nous qui, sans nous

croire bien coupables, tirons notre glace de la Norvège ou du

Canada, et qui en portons jusque dans lInde.

Nous avons montré, dans un précédent chapitre, avec quelle

rapidité les côtes de la

Méditerranée sétaient couvertes de cités florissantes,

parce que les peuples assis au bord du grand lac romain échangeaient, dune

rive à lautre, leurs produits et trouvaient partout des marchés avantageux.

Tandis que les vaisseaux sillonnaient sans inquiétude une mer pacifiée, les

denrées arrivaient des contrées les plus lointaines aux lieux de consommation

par des routes tracées à travers les continents ; et de ces relations faciles

résultait une aisance générale. Que des écrivains, tout en jouissant

largement du présent, aient paru regretter la simplicité antique, il ne faut

point sen étonner. La thèse de laustérité était belle à soutenir, surtout lorsquelle

nobligeait personne et quelle permettait aux philosophes décrire, sur des

tables dor, léloge de la pauvreté. Pour se convaincre que ces belles

sentences étaient bien un canevas à broder de la prose ou des vers, il suffit

de voir Apulée morigéner son siècle avec la grosse voix de Caton, et Martial,

lui-même, soublier jusquà célébrer les plaisirs et les vertus champêtres du

bon vieux temps[6].

Laissons donc, sans les en blâmer, lépicurien Salluste,

et Varron, et Sénèque, et Pline lAncien, se scandaliser que lon courût la

terre et les mers pour donner à quelques voluptueux des plaisirs dun moment[7]. Avec la sécurité

qui régnait partout, lindustrie et le commerce mettaient nécessairement en

circulation une foule de produits dont on pouvait jouir sans se déshonorer.

Beaucoup en usaient bien ; quelques-uns en usaient mal, cest-à-dire avec

excès, et gaspillaient lor à de vaines somptuosités, comme ce fou qui, sous

Néron, dépensa, dit-on, pour les roses dun festin, 4 millions de sesterces,

qui allèrent naturellement aux paysans de Campanie dont lindustrie avait su

faire pousser ces roses[8]. Est-ce que lAngleterre

ne serait plus lAngleterre, parce que le descendant de ceux dont lexistence

était si parcimonieuse et si dure, au temps de la reine Élisabeth, traverse lOcéan

sur un navire de plaisance plus commode et plus beau que nen eut jamais

Cléopâtre, enlève à prix dor nos statues, nos tableaux, et, sans sémouvoir,

perd en un jour, au Derby, 4 ou 500.000 francs à parier pour ou contre un

cheval[9] ? Ce pari

est un mauvais emploi dune fortune qui passe dune main dans une autre sans

rendre, durant le trajet, aucun service à la communauté ; mais cet homme, qui

a probablement autant de vices et de vertus que son aïeul, na pas les mêmes

habitudes, parce quil vit dans un autre milieu. La richesse, remplaçant pour

lui la pauvreté, a changé les conditions de son existence ; elle na pas

nécessairement dégradé sa nature, et, comme son pays a gagné en libertés

politiques ce quil a perdu en rudesse de murs, lAngleterre a grandi au

lieu de diminuer. Lempire romain aurait eu la même fortune sil avait eu des

compensations analogues.

Lantiquité a vu deux fois le phénomène économique qui sest

produit deux fois aussi en Europe, au seizième et au dix-neuvième siècle,

lorsque des masses énormes de métaux précieux furent subitement jetées dans

la circulation. Alexandre mobilisa les trésors accumulés en lingots par les

monarques de la Chaldée,

de lAssyrie et de la Perse

: plus de 2 milliards de numéraire. LAsie occidentale en fut inondée, et son

commerce, son industrie, en reçurent une puissante impulsion. Une bonne

partie de ces richesses revint aux Romains par la conquête de la Macédoine, de

Pergame, de la Syrie

et de lÉgypte. Il sy ajouta tout ce que les proconsuls trouvèrent à prendre

en Sicile, à Carthage, en Espagne, en Gaule[10], et ce que César

jeta à ses légionnaires, quand il eut forcé les portes du sanctius ærarium. Cétait le produit dû travail

de dix siècles que le pillage du monde civilisé et barbare accumulait dans la

capitale de lunivers, aux mains des familles qui se partageaient les

commandements.

Le temps du plus grand luxe à Rome va de Lucullus à Néron,

ou depuis la conquête de lAsie occidentale jusquà la guerre civile qui

suivit lextinction de la maison des Césars. Alors se montrent toutes les

extravagances de cette noblesse qui, dans livresse de sa fortune, ne sut

gouverner ni les provinces, ni sa richesse, ni elle-même. Lucullus et César,

sous la république, Caligula et Néron, sous lempire, représentent cette

situation nouvelle du patriciat, les premiers avec les goûts relevés de

grands seigneurs artistes et lettrés, les deux autres avec la fougue insensée

de tyrans qui voulaient que rien ne partît au-dessus de leurs caprices[11].

Les plus grosses fortunes que nous connaissions pour ce

temps et pour toute lépoque romaine appartenaient à laugure Lentulus, sous

Tibère, et à laffranchi Pallas, sous Claude, 300 millions de sesterces ;

celle de Narcisse, sous Néron, allait à 400 millions. Cétait pour les deux

premiers un peu moins de 80 et pour le troisième environ 104 millions de

francs. Le bien du fameux Apicius arrivait seulement au quart de ce que

possédait Narcisse, celui de Crassus à la moitié[12]. Combien lAngleterre,

lUnion américaine, même la

Russie, nont-elles point de particuliers plus riches ? Un

de nos banquiers létait dix fois davantage[13]. Mais le pouvoir

de largent étant alors plus grand quaujourdhui, tandis que la masse de la

population se trouvait plus pauvre, lécart entre la condition de tous et

celle de quelques-uns semblait bien plus considérable. De là, létonnement et

le scandale. Du reste lécart diminua rapidement. Née du pillage, cette

fortune de hasard ne pouvait se renouveler aux dépens des sujets, sous un

gouvernement qui faisait respecter leurs biens, ni aux dépens des étrangers,

parce que Rome ayant soumis, durant la république, toutes les nations riches,

neut plus à combattre sous lempire que des nations pauvres. Au lieu de

prendre à ceux-ci leur or, ce fut Rome qui leur donna le sien par le commerce[14] et par les

pensions faites à leurs chefs.

Les sources où se puisait lor étant fermées et celles par

où il sécoulait souvrant largement, la richesse séchappa peu à peu des

mains dans lesquelles la victoire lavait mise. Les uns furent ruinés par le

luxe et la débauche, les autres par les confiscations. Une partie du sénat

avait déjà été pensionnée par Auguste, et on a vu Tibère obligé, malgré sa

parcimonie, de venir au secours de plusieurs nobles personnages. Le

petit-fils dHortensius, qui avait obtenu 1 million de sesterces du premier

empereur, mendiait encore sous le second, qui en donna 200.000 à chacun de

ses quatre enfants. On tendait la main sans pudeur. Verrucosus supplie le

prince de payer ses dettes ; dautres livrent au sénat la liste de leurs

créanciers pour intéresser lassemblée à leur misère. Ceux-ci refusent des

magistratures parce quils ne peuvent faire face aux dépenses quelles

exigent ; ceux-là se réjouissent que Claude les chasse du sénat à cause de

leur pauvreté. Auguste et Tibère avaient déjà fait de pareilles exécutions.

Il est à peine un empereur qui nait eu à reconstituer à plusieurs sénateurs

les 1.200.000 sesterces nécessaires pour siéger à la curie. Quand Vespasien

arriva au pouvoir, les deux premiers ordres étaient comme anéantis ; il fut

contraint de reformer une nouvelle noblesse avec des familles provinciales.

Encore toutes ces familles ne trouvèrent-elles pas le moyen de faire grande

figure à Rome, sil en faut croire Juvénal nous montrant des préteurs, des

tribuns, des descendants dillustres maisons qui mendient la sportule à la

porte de quelque riche affranchi, et qui supputent, au bout de lannée, de

combien leur maigre revenu sest augmenté par ce salaire quotidien[15].

Les empereurs eux-mêmes, et je parle des meilleurs, ne

furent pas toujours à labri de la gêne. Ils étaient riches, quand le trésor

était administré avec une sévère économie ou quand les confiscations le

remplissaient. Mais ceux qui confisquaient étaient aussi ceux qui

gaspillaient. On a vu Caligula et Néron aux abois : ils le méritaient. Mais

Galba fut économe par nécessité autant que par caractère ; à lavènement de

Vespasien, le gouvernement ne pouvait plus marcher. Nerva traversa une crise

pareille, et Marc-Aurèle fut obligé de vendre les joyaux, le mobilier du

palais et jusquà la garde-robe des impératrices.

Il se passa donc un phénomène qui na pas été assez

remarqué : de Lucullus à Néron, lor de la conquête reste dans un petit

nombre de mains, ce qui permet alors toutes les folies ; puis il se divise,

se disperse, et, comme par une pente naturelle, va, suivant les besoins du

luxe, à ceux qui produisent ou transportent ce que le luxe exige.

Quand la cuisine est grasse,

dit Franklin, le testament est maigre.

Où allèrent les millions dApicius et les fortunes consulaires de la première

époque ? A ceux qui avaient aidé à les manger en fournissant les objets de la

dépense. Octavius achète un surmulet 5000 sesterces : il fait une sottise

dont Tibère se moque, tuais le pêcheur fait une excellente affaire qui met

pour une année laisance dans sa cabane. Que le pauvre diable bénéficie dun

certain nombre de pareilles folies, et il finira par trouver la fortune dans

ses filets, celle du moins qui constituait alors, comme à présent, laisance

du petit bourgeois, 20.000 sesterces de revenu, ou 4 à 5000 livres de rente[16].

Non seulement la richesse se déplace en se répartissant

dans la masse de la population, proportionnellement au travail ou à ladresse

de chacun, mais elle diminue de quantité. La conversion de beaucoup dor et dargent

en objets dart, de parure et dornement, restreignit dautant le chiffre du

numéraire circulant. Pour la seule dorure du Capitole, Domitien dépensa 12.000

talents. Le commerce avec lOrient en faisait disparaître une autre partie ;

chaque année, 50 millions de sesterces prenaient la route de lInde et

probablement autant celle de lArabie, doù ils ne revenaient pas[17] ; enfin lOcéan

gardait ce que les naufrages lui avaient donné, et les Barbares ne rendaient

rien des pensions ou des présents faits à leurs chefs[18].

Les mines pouvaient-elles réparer toutes ces pertes ?

Celles dEspagne, qui étaient les plus riches[19], livraient

annuellement 20.000

livres pesant dor, soit 2.256.0000 francs. Celles dargent,

plus nombreuses, mais bien autrement difficiles à exploiter, ne devaient pas

donner beaucoup plus, puisque tout le minerai dargent produit actuellement

par lEurope entière, à laide des procédés les plus perfectionnés, ne va pas

à 14 taillions de francs. On allait cesser de travailler aux mines de

Laurion, et lon commençait seulement à tirer quelque chose de celles de la Transylvanie. LEspagne

restait donc le grand atelier de production pour largent[20]. Mais les

Carthaginois et la république romaine avaient dû épuiser bien des veines,

car, du temps de Polybe, quarante mille hommes travaillaient aux seules mines

de Carthagène, qui ne donnaient cependant que 25 000 deniers par jour, ou 2

sesterces ½ par ouvrier. Les exploitations métalliques ne rendaient donc pas

aux Romains beaucoup plus que léquivalent de ce quils perdaient chaque

année. Aussi le numéraire nétait pas abondant, comme le prouvent les

chiffres de lintérêt ordinaire, 6 pour 100 en Italie, qui avait plus de

capitaux, 12 pour 100 et davantage dans les provinces. Dès le règne du second

empereur, une crise monétaire éclata. Il nen conjura les désastreux effets

quen constituant de ses deniers un fonds de 100 millions de sesterces qui

servit à prêter, pour trois ans, sans intérêt, à la condition quon donnât

une hypothèque du double sur des terres. Cette clause prouve que la crise

atteignait surtout la classe riche ; elle avait, en effet, été déterminée par

la remise en vigueur dune loi de César, qui défendait davoir en espèces

plus de 60.000 sesterces. Une pareille loi, qui ne fut jamais abolie,

puisque, un siècle plus tard, Trajan et Marc Aurèle lappliquèrent aux

sénateurs, obligeait ceux qui ne voulaient pas rester à la discrétion dun

délateur à immobiliser, en maisons et en terres, la, meilleure partie de leur

fortune. Il en résulta que le capital foncier prit de jour en jour plus dimportance,

à la différence de ce qui se passe dans nos sociétés modernes, où la richesse

mobilière et industrielle tend à primer la richesse territoriale. Or celle-ci

ne tarde pas, dans les sociétés où elle domine, à faire des propriétaires du

sol un corps aristocratique, et cest à quoi lempire aboutira.

En somme, avec son capital restreint, son outillage

industriel insuffisant[21] et des procédés

de travail qui entraînaient une énorme dépense de temps, dhommes et dargent,

le monde romain était pauvre, comparé à nos sociétés modernes, et cette

pauvreté relative donnait des proportions effrayantes à des excès isolés. En

outre, comme il était entouré dune barbarie qui ne lui fournissait à peu

prés rien, il était obligé de vivre sur lui-même. La richesse, incessamment

détruite par lusage, ny était pas incessamment renouvelée et accrue par la

production. Pour les grandes familles romaines, la paix établie par Auguste

avait été moins profitable que la guerre. En deux ou trois générations, elles

perdirent sous lempire ce quelles avaient gagné sous la république, et,

comme deux forces qui sétaient usées lune contre lautre, lancien

patriciat disparut en même temps que la famille des Césars.

Sans apercevoir que lor triomphal était retourné aux

vaincus, dont il vivifiait le commerce et lagriculture, Tacite a, du moins, très

bien vu le rapide appauvrissement de la noblesse romaine et le changement

dans les habitudes qui en résulta. Il en donne même la date : celle de lavènement

de Vespasien, cest-à-dire du prince qui était né dans une condition modeste.

La noblesse, dit-il, épuisée de sang et de richesse, revint à des goûts plus

modérés. Dailleurs tous ces hommes nouveaux, qui arrivèrent des villes

municipales et des colonies, pour remplir le sénat, y apportèrent léconomie

de leur vie privée, et, quoique la plupart dentre eux, par bonheur ou

adresse, aient trouvé dans leur vieillesse lopulence, ils conservèrent leurs

premières habitudes. Mais le principal auteur de la révolution fut Vespasien,

qui, à sa table et dans ses vêtements, rappela la simplicité antique. Tout le

monde limita, et le désir de plaire en ressemblant au prince fit plus que

les lois, la crainte et les châtiments[22].

Les successeurs de Vespasien suivirent son exemple :

Nerva, Trajan même, malgré certains goûts de soldat quil garda sous la

pourpre, Hadrien, les deux Antonins, gérèrent avec sévérité les finances de lÉtat

et neurent que le luxe des constructions monumentales, qui sont la gloire dun

règne quand cest lart qui les élève ou lutilité publique qui les réclame.

Tous les provinciaux établis dans les charges et qui formaient maintenant la

haute société romaine réglèrent sans peine leurs murs sur celles de la

nouvelle cour.

Il faut donc distinguer, avec Tacite, deux époques,

lorsque lon parle des murs de lempire dans les premiers siècles : celle

qui sarrête à la mort de Vitellius et celle qui va de Vespasien à Commode.

La première est le temps des grandes folies. Alors on voit

des gens désireux, comme il sen trouve toujours, détonner le monde par un

luxe éclatant et de se faire un nom[23], à défaut de talent

ou de courage, par une maîtresse à la mode, des chevaux de sang, une table

digne de la salle dApollon, où Lucullus dépensait 200.000 sesterces à chacun

des dîners quil donnait. Sous les bons princes le désuvrement, sous les

mauvais la crainte, précipitaient dans ces excès les fils des grandes races.

On échappait à lennui ou à la peur par les vains bruits dune existence qui

semblait remplie parce quelle était agitée. Le règne de Néron marque le

point le plus bas où soit descendue la moralité païenne et le point le plus

élevé quait atteint le luxe des grands.

Mais, de même que pour la politique, les historiens ont

mis tout lempire dans Rome, en ne montrant jamais que ce qui se passait au

palais ou à la curie ; ils ont mis, pour les murs, Rome par tout lempire,

et pas même Rome entière, mais les habitudes de ses débauchés et de ses fous.

On voyait certainement, ailleurs que le long de la voie Sacrée ou sous le

portique de Quirinus, des gens qui tourmentaient leur fortune, des hommes

chaque jour en quête de plaisirs nouveaux, des femmes aussi préoccupées que

nos élégantes des minutieux détails dune toilette coûteuse ; mais cétait le

petit nombre, puisquils faisaient scandale, et ils vivaient dans les

capitales, dans les villes deaux et autour de ce golfe de Naples qui a vu

autant de folies que certains points de notre côte normande.

Pour la masse de la population, elle avait recueilli les

miettes tombées de ces tables trop bien servies, et elle avait gagné, à

satisfaire ce luxe, un peu daisance, pas assez cependant pour ne pas garder

des goûts modestes, à la mesure de sa fortune.

Un petit nombre de faits et de chiffres concernant la

table, le vêtement et lhabitation[24] serviront de

preuves à ces observations générales.

II. LA TABLE, LE VÊTEMENT, LHABITATION.

Le luxe de la table,

dit Tacite, se soutint avec fureur pendant cent

ans, depuis la bataille dActium jusquà la guerre qui mit Galba en

possession de lempire. Il avait commencé plus tôt, car les

célébrités en ce genre, Lucullus, Hortensius, Philippus, et les singularités

culinaires sont de beaucoup antérieures à Auguste. Dans la loi somptuaire de

Sylla, Macrobe trouvait mille mets énumérés comme étant alors fort

ordinaires, et que de son temps on ne connaissait plus. Quelle liste, bons dieux ! En voyant tant despèces de

poissons et de ragoûts aujourdhui inconnus, je ne puis mempêcher de croire

que le débordement des murs était extrême en ce siècle-là. La

gourmandise romaine avait diminué comme le luxe. Varron, avant Actium, Pline,

au temps de Néron, montrent que les derniers républicains et les premiers

sénateurs de lempire pouvaient rivaliser entre eux de sensualité

gastronomique. Alors on trouve des aliments nouveaux ou de nouvelles manières

de préparer les anciens. On pratique ce que nous croyons avoir inventé : la

pisciculture[25],

lacclimatation, la transplantation de vieux arbres, même de vieilles vignes[26]. On a des serres

pour les fleurs, les fruits, le raisin, et le

stérile hiver est forcé de donner les produits de lautomne[27]. On naturalise,

sur le littoral du Latium et de la Campanie, des poissons de la côte dAsie et une

foule de coquillages comestibles. On creuse des viviers pour conserver les

meilleures espèces et ne pas sexposer au risque de manquer de poisson un

jour de grosse mer. Ces constructions prennent de telles dimensions, que les

héritiers de Lucullus tirent 40 millions de sesterces de ce quils trouvent

dans ses viviers, chiffre qui semblerait impossible si un contemporain, Varron,

ne disait quHirrius, avec les siens, se faisait un revenu annuel de 12

millions de sesterces, et quil donna en une seule fois à César six mille

murènes.

La gourmandise romaine, savante et délicate, repousse les

aliments vulgaires, le mouton, le buf[28] ; elle veut des

mets plus légers, et, malgré les édits des censeurs, lindustrie des volières

et des parcs devient aussi lucrative que celle des viviers : on y élève toute

sorte doiseaux, danimaux et de mollusques, que nous ne mangeons plus, tels

que le loir, le paon, la grue, le flamant. Une matrone dune famille

consulaire vendait annuellement cinq mille grives engraissées à 3 deniers la

pièce, et, avant même le premier triumvirat, lélevage des paons rapportait à

Aufidius Lurco 60.000 sesterces par an[29]. On savait

engraisser les oies de manière à leur donner un foie énorme ; un consul et un

chevalier se disputaient lhonneur de cette invention[30].

Le patriciat trouvait à faire ces choses un plaisir et un

profit. Comme notre noblesse, après avoir perdu le pouvoir, se donna aux

améliorations agricoles, beaucoup de gouverneurs rapportaient des plantes et

des fruits de leurs provinces asiatiques ou africaines, et ils les faisaient

cultiver sur leurs domaines par des esclaves ou des affranchis amenés de ces

régions. Depuis Lucullus qui, quarante ans avant Actium, avait mis dans sa

part de butin sur Mithridate le cerisier du Pont, jusquau voyageur inconnu

qui, du temps de Pline, introduisit près de Naples le melon, originaire des

bords de lOxus, on ne cesse pas dimporter en Italie des plantes nouvelles,

que lon cherchait ensuite à améliorer. Le père de lempereur Vitellius, par

exemple, qui gouverna la Syrie

sous Tibère, essaya de naturaliser dans sa villa d Albe la plupart des

fruits de cette province. LItalie devint donc le jardin dacclimatation de lancien

monde[31]. De là, les

fleurs les plus belles, les fruits les plus savoureux, se propagèrent dans lOccident,

et ceux qui maudissent le plus éloquemment le luxe de Rome jouissent aujourdhui

sans remords du résultat de ses méfaits.

Lorsquon parle du luxe de la table à Rome, il nest pas

permis doublier deux hommes qui en marquent le point culminant : Apicius,

avec un certain art ; Vitellius, avec brutalité. Il y eut plusieurs Apicius ;

le plus célèbre vivait sous Auguste et Tibère. Il inventa des mets, rédigea

peut-être un traité de la cuisine, et fut réputé le plus grand gourmand de la

terre. Aussi eut-il pour gloire dernière dêtre pris comme modèle, par ce fou

dÉlagabal[32].

Il possédait 100 millions de sesterces et se tua quand il ne lui en resta

plus que 10 millions, pensant, comme notre cardinal de Rohan, quun galant

homme ne pouvait pas vivre à moins de 500.000 livres de

rentes. Bien des modernes ont eu des fantaisies aussi capricieuses sans

atteindre à sa renommée cest quaujourdhui quantité de gens donnent des

festins aussi somptueux, qui nétonnent personne, tandis que ceux dApicius

émerveillaient les uns et scandalisaient les autres.

Quant à Vitellius, il avait été le digne empereur de ceux

des Romains qui faisaient un dieu de leur ventre et qui trouvaient le moyen

de manger toujours, en pratiquant un usage immonde pour recommencer à dîner[33]. Toutefois il

semble avoir eu moins de frais dimagination à faire quon ne le suppose,

lorsquil inventa son fameux bouclier de Minerve, qui portait toutes les

raretés comestibles, si lon en juge daprès la table de Trimalcion, ou par

le festin quun siècle et demi plus tût sétaient donné les pontifes et les

vestales de la république. Le menu de ce dîner avait été religieusement

conservé par le grand pontife Metellus[34], car les festins

sacerdotaux étaient célèbres à Rome, comme ils lont été partout, pour la

chère exquise quon y faisait[35].

Voici, dit Macrobe,

en quoi consista le festin le jour où Lentulus

fut inauguré flamine de Mars :

Premier service : Hérissons de

mer, huîtres crues, pelourdes et spondyles (coquillages), grives, asperges, poule grasse sur un pâté dhuîtres et

de pelourdes, glands de mer noirs et blancs (coquillages), spondyles, glycomarides (coquillages), orties de mer, becfigues, rognons de chevreuil et de

sanglier, volailles grasses enfarinées, becfigues, murex et pourpres (coquillages).

Second service : Tétines de

truie, hures de sanglier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de truie,

canards, sarcelles bouillies, lièvres, volailles rôties, farines (sans doute des bouillies

ou des crèmes), pains du Picenum[36].

La liste est longue, et le Vatel de Lentulus faisait bien

les choses ; mais, en vérité, Carême, à qui le czar Alexandre donnait un

traitement de maréchal de France, 30.000 francs par an, pour diriger sa

cuisine, et Chevet, lordonnateur de tant de festins officiels, étaient de

plus grands artistes. Nous nen mettons pas moins la gourmandise romaine bien

au-dessus de la nôtre, en quoi nous faisons certainement tort à celle-ci.

On ne peut parler de la table à Rome sans montrer un

personnage qui est resté tout romain, car on ne le trouve dans aucune autre

société jouant un rôle si bien rempli : le parasite.

Dans les pays qui bordent, sous le plus heureux climat,

les rives de la

Méditerranée, le travail est une fatigue et un ennui :

aussi on travaille le moins possible, et cependant on jouit le plus quon

peut. Le plaisir coûte cher : comment gagner de quoi lacheter ? Par lindustrie

et le négoce ? Sans doute ; mais cela est bon pour le commun des hommes ; aux

habiles, il parait bien plus agréable de chercher la fortune avec son, esprit

quavec ses bras, sui : tout si lon ne répugne point à saventurer dans les

voies mauvaises où la délation, la servilité, lusure, la captation des testaments,

promettent de bonnes récoltes. Lunique industrie dun certain nombre est de

vivre aux dépens des autres. On exploite la vanité, les ridicules, et, quand

on ne peut pas, comme le délateur ou lusurier, prendre la fortune, on aide,

comme le parasite, à la manger.

Le parasite est dabord client : cest le stage nécessaire

pour monter plus haut. Allons, Chérestrate, voilà

le jour, lève-toi bien vite. Avant laurore il est sur pied. Il

sort précipitamment, avec une toge usée sur les épaules, et achève de shabiller

en courant. Où va-t-il ainsi ? Au travail ? Oh ! Que non ! Un vrai citoyen na

pas doccupations serviles. Il court au lever de Trimalcion. Cest un client

assidu. Il veut que son zèle soit remarqué, car il na que cela pour vivre.

Du matin jusquau soir, il est à la suite de son patron. Quoi ! Chérestrate

escorte un affranchi ! Ne vous indignez pas ; près de lui et au même titre

sont des fils de patriciens. A midi,

sa journée lui est payée. Il remporte son panier dosier plein des restes de

la table du maître. Ennius la dit, Juvénal le répète : Oportet habere, il faut avoir. Par quels moyens

? peu importe. Largent est toujours bon, don quil vienne. Le mot est dun

empereur.

Si Chérestrate a lhumeur bouffonne ou la tête dure, il

sortira de la foule. Au lieu de rester à la porte, réduit à humer lodeur des

mets, comme Jupiter vit de la fumée des sacrifices, il entrera au festin, il

deviendra le convive inséparable du martre : le voilà parasite. Cest un bon

métier, quoiquil ait ses ennuis ; mais lequel nen a pas ? Certains riches

veulent avoir sous la main un souffre-douleur. Leurs esclaves sont bien là ;

mais le beau plaisir de jeter un plat à la tête dun esclave ! Cela se fait

tous les jours : on nen rit plus. Un homme libre, un citoyen de vieille

souche quun affranchi dhier bafoue et soufflette, à la bonne heure ! Dans

les diverses catégories de parasites, celui-là sappelle le plagipatide ou le

duricapiton[37].

Être battu est sa spécialité : aussi, comme il tonnait les devoirs de sa profession,

il supporte tout sans se plaindre. Ses épaules ou sa tête payent pour son

estomac, et pourtant a-t-il bien souvent maigre pitance. Quelle chère faites-vous ? dit Juvénal aux

parasites. Un esclave insolent vous jette un

morceau de pain moisi et vous donne du vin qui ne serait pas bon à dégraisser

la laine. On apporte à lamphitryon un poisson qui remplit à lui seul un

bassin immense ; à vous, on glisse sur une assiette cassée un coquillage

farci avec la moitié dun uf, offrande usitée pour les morts. En échange,

les injures vous arrivent drues et serrées ; bientôt les coupes volent et les

serviettes se rougissent de sang ; ou bien cest un vase plein de cendres quon

casse sur votre front, à la grande hilarité des convives[38].

Ainsi traitée, fort battue et peu nourrie, la race des

duricapitons alla séteignant. Les adulateurs la remplacèrent : Moi, dit lun deux, je mattache à ces gens qui, en dépit dune triste nature, veulent être

les premiers en tout. Je souris quand ils plaisantent. Ils disent oui, je dis

oui ; ils disent non, je dis non. Il faut que je joue de malheur pour que

quelquun ne me dise pas : Allons, viens souper[39].

Lespèce la plus relevée était celle des diseurs de bons

mots. Mais le rude métier que damuser un homme ennuyé et davoir toujours de

lesprit ! Le derisor, cest son nom,

se tient à laffût de toutes les nouvelles. Il sait de quoi lon délibère

dans le conseil du roi Pacorus, le nombre de vaisseaux qui ont quitté lAfrique,

ce qui est arrivé, ce qui narrivera jamais, même ce que Junon a dit à loreille

de Jupiter.

Il y a par malheur une morte saison pour les parasites, lété,

quand les riches fuient à la campagne. Comme les

limaçons, dit lun deux, rentrent

pendant la sécheresse dans leurs coquilles et y vivent de leur propre suc,

ainsi les parasites vivaient de leur propre substance, lorsque ceux quils mangent

sont aux champs[40]. Heureux le parasite

qui aura pu amasser quelque chose pour ce temps néfaste ! mais il sera

méprisé de ses collègues : Cest un parasite de

rien, celui qui a de largent dans sa demeure[41]. Le point dhonneur

de leur profession est quil faut tout manger. Ainsi les vices font deux

victimes : celui qui les a et celui qui en vit. Le premier y perd la santé ou

sa bourse ; le second, son honneur. Par la débauche prospèrent mille

industries repoussantes ; au milieu de lorgie se forme une classe dégradée,

rampante et vile, qui sattache aux prodigues et les met sur la paille en

buvant tout, même la honte, jusquà la lie.

Cependant il ny avait pas dans lempire que des Apicius

ou des Trimalcions, et pour deux raisons : la première, cest que la

médiocrité générale des fortunes ne permettait les excès quà un petit nombre

; la seconde, cest que les gourmands avaient contre eux une grande force, le

climat. Il nétait pas nécessaire que dans les écoles les disciples dÉpicure

et de Zénon recommandassent à lenvi la sobriété : un maître plus impérieux,

la nature, en faisait une loi. Labus des boissons alcoolisées, déjà

dangereux au mord, devient, au Midi,

un vice qui tue. Là, une alimentation trop forte produit rapidement des maladies

mortelles : une erreur de régime a fait plus de victimes dans notre armée dAlgérie

que les balles des Kabyles. Un Arabe de Syrie ou dAfrique vit de quelques

dattes et fait de longues traites avec un peu de farine délayée, au creux de

sa main, dans leau dun ruisseau. Les Grecs ne connaissent pas plus livresse

aujourdhui quautrefois, et linterdiction du vin pour les croyants de lislam

est une mesure dhygiène que Galien conseillait déjà aux Romains. Ceux qui veulent se bien porter, disait-il, doivent mouiller leur vin[42]. En Italie, zone

intermédiaire entre les régions humides et les pays chauds, on faisait du vin

et on en buvait. Aux Saturnales, qui étaient la fête de la canaille, on

comptait bon nombre divrognes ; quelques personnages avaient même ambitionné

la réputation de grands buveurs : ainsi Marc Antoine, le triumvir, le fils de

Cicéron et Novellius Torquatus, qui avait gagné le surnom de Triconge en

vidant dix litres dun trait[43].

En général, la sobriété dominait. Pline lAncien mangeait très

peu[44]. Sénèque passa

une année entière sans une bouchée de viande ; il

finit par renoncer au vin, aux parfums, et nusa du reste quavec une

modération qui ressemblait beaucoup à de labstinence[45].

Il aimait à répéter après Épicure : Avec du pain et de leau, personne nest pauvre et tout le

monde peut prétendre au souverain bonheur dont jouit Jupiter[46]. On a vu le menu

de Lentulus, en voici un de Pline le Jeune. Un ami quil avait prié à dîner nétant

pas venu, il lui énuméra, pour lui donner des regrets, toutes les friandises

quil avait préparées : A chacun sa laitue, trois

escargots, deux ufs, un gâteau, du vin miellé et de la neige, des olives dAndalousie,

des courges, des échalotes et mille autres choses aussi délicates[47]. Cétait un dîner

de nonnes. Martial lui-même demandait beaucoup moins pour être heureux, et le

dîner quil offre à Turanius est encore plus modeste, bien que la carte soit

rédigée avec la complaisance dun poète qui a voulu tout à la fois écrire de

jolis vers et donner un modèle de bon goût gastronomique. Le démagogue

Ganymède, qui aurait bien voulu faire une émeute à Crotone, ne réclamait

point 35 as et du vin à discrétion : lappétit populaire nallait pas alors

au delà dun pain de 2 sous par jour ; encore consentait-on à le gagner[48] : cest la

ration dun lazzarone. Mais, si ces hommes du Midi se contentaient de peu, ils aimaient les jeux, les

spectacles, la faconde, et sentendaient a merveille à exploiter les prodigues

ou les chercheurs de popularité municipale. De là, tant de fêtes, de repas

publics, dassemblées, de confréries où, grâce à la verve méridionale, on

oubliait la pauvreté de la mise en scène[49] et la maigre

chère quon faisait aux dépens dun donateur à la fois vaniteux et avare.

Après quoi, on allait, las ou repus, sétendre au soleil. Que veux-tu donc ? demande-t-on à un coureur de

sportules fatigué de ses courbettes. Que veux-tu

? Dormir[50].

Dormir ou rêver, cest toujours le désir de ces Méridionaux,

quand la passion ne les jette pas dans laction violente.

Le vêtement.

Prise dans son ensemble, la société romaine dépensait moins encore pour ses

vêtements que pour sa nourriture. Elle avait, comme nous, son demi-monde qui

menait grand train, ruinait des jeunes gens de famille[51], quelquefois de

vieux sénateurs, et étalait le luxe insolent qui est particulier à ces sortes

de femmes. Malheureusement de respectables matrones, ou celles qui savaient

discrètement se créer des ressources, voulaient paraître aussi belles que les

courtisanes et dépensaient plus encore pour leur toilette. Aussi le mundus muliebris était-il déjà un arsenal muni

de tous les moyens dattaque et de conservation. Jy trouve les onguents qui

servaient à se peindre le visage, les fausses dents, les faux sourcils et

jusquaux faux cheveux, quon faisait acheter au fond de la Germanie et de lInde[52]. La courtisane

impériale, Messaline, qui était brune, se couvrait la tête dune chevelure

blonde pour aller là où Juvénal la conduit[53]. On frise tes cheveux, Galla, chez un coiffeur de la rue

Suburrane, qui chaque matin tapporte tes sourcils. Chaque soir tu ôtes tes

dents, comme ta robe. Tes attraits sont renfermés dans cent pots divers, et

ton visage ne couche pas avec toi[54].

Anciennement, les vêtements étaient faits avec la laine

fournie par le troupeau de la ferme ; on introduisit peu à peu lusage du lin

dÉgypte, des cotonnades de lInde, de la soie de Chine, des mousselines si

transparentes, quon les appelait de lair tissé, des tuniques brochées dor

ou brodées de perles, des pierres précieuses et des parfums de toute sorte. A

un simple festin de fiançailles, Pline vit Lollia Paulina couverte de perles

et démeraudes de la tête aux pieds, et toute prête à lui prouver, quittances

en mains, quelle en avait sur elle pour 40 millions de sesterces. A une fête

donnée par Claude sur le lac Fucin, Agrippine parut avec une chlamyde tissée

de fils dor, et Néroli brilla aux funérailles de Poppée plus dencens que lArabie

Heureuse nen fournissait en une année. Le luxe

des femmes, disait Pline avec amertume, nous coûte par an 100 millions de sesterces, que lArabie, lInde et la Sérique nous prennent[55]. LInde seule

entrait pour moitié dans cette somme. Que dirait-il aujourdhui que ce même

pays enlève à lEurope, année moyenne, en numéraire ou en lingots, quarante

ou cinquante fois plus que de son temps ? Les produits asiatiques étaient

alors beaucoup plus chers quà présent. César donna à Servilie une bague qui

lui avait coûté 6 millions de sesterces ; Pline évalue à 1500 deniers une

livre de cinnamome, et sous Aurélien on échangeait la soie contre son pesant

dor[56]. Nous ne

connaissons plus de pareils prix. Mais si le commerce de lOrient, qui

dépasse aujourdhui 7 milliards[57], nétait

représenté que par 100 millions de sesterces, si les denrées quil apportait

avaient une telle valeur, on est forcé dadmettre quil en entrait bien peu

dans lempire et quun très petit nombre de personnes pouvaient en jouir. On

est donc toujours conduit à la même conclusion, et nous lexprimons en

empruntant à Galien ses propres paroles : Dans

les grandes villes, les femmes riches ont de la soie, et cest pour elles quon

prépare, à Rome, les essences parfumées.

Malgré quelques extravagances du luxe féminin[58], la comparaison,

si on la faisait, ne donnerait pas aux modernes lavantage de la simplicité.

Nous ne sommes plus au temps où les gentilshommes de François Ier portaient leurs moulins et leurs prés sur leurs épaules,

où le costume des hommes, fait dor, dargent, de soie et de dentelle,

coûtait, comme celui de Bassompierre, plus de 40.000 livres ;

mais notre société est encore soumise à la plus capricieuse des souveraines,

la mode, qui chaque année change la coupe et la couleur des étoffes. Les

anciens ne connaissaient pas cette servitude, et, comme pour les hommes le

vêtement couvrait le corps sans sy appliquer, un ou deux morceaux détoffe

jetés autour des reins et sur les épaules suffisaient à les vêtir. Le premier

venu savait tailler une toge, et, les jours de fête, tout le monde, depuis lempereur

jusquau dernier des citoyens, la portait. Entre celle du riche et celle du

pauvre, la différence nétait que dans la blancheur et dans la finesse du

tissu ; lélégant y ajoutait lart de se bien draper et de faire tomber les

plis harmonieusement. Il aimait de plus à avoir une garde-robe bien montée,

parce que le climat obligeait à changer souvent dhabit, et son grand luxe

était de posséder des manteaux teints dans les différentes couleurs de la

pourpre. César les avait interdits, excepté pour certaines personnes et

certains jours ; Auguste, Tibère, Néron même, renouvelèrent ces défenses sans

plus de succès, car, sous Domitien, Martial parle de robes de pourpre

publiquement achetées 10.000 sesterces[59].

Les habitations.

Le vrai luxe des Romains de lempire était dans les constructions ; ils en

couvrirent lunivers. On a vu, dans lhistoire de chaque règne, les

innombrables travaux entrepris par les empereurs, à commencer par le premier.

Auguste avait bâti pour les dieux et pour le peuple ; Caligula et Néron

bâtirent pour eux-mêmes dimmenses palais qui disparurent avec eux. De la Maison dOr de Néron, il

ne reste que les descriptions de Suétone et de Pline, et la très modeste demeure

de Livie subsiste encore. Les particuliers rivalisèrent avec les princes.

Déjà, sous la république, la noblesse, chassée de la ville par la malaria,

avait pris lhabitude de passer lété sur les collines qui dominent la

campagne de Rome[60], ou sur les

rives du golfe de Naples. Quand un décret impérial obligea les sénateurs à

mettre un tiers de leur fortune en biens-fonds italiens, la péninsule entière

se couvrit dhabitations de plaisance, et dautant plus vite que nul pays au

monde nest mieux disposé par ses sites et son climat pour les divers genres

de villégiature, soit au bord de ses deux mers ou de ses lacs nombreux, soit

au penchant de ses montagnes, qui gardaient, sous un soleil ardent, leurs forêts

et leurs sources alimentées par les neiges de lhiver[61]. A ces beautés

de la nature, les arts de la Grèce

ajoutaient leurs charmes. Les marbres les plus variés, le stuc, le verre, le

bronze, des feuilles dargent et dor, délégantes peintures, de fines arabesques

que Raphaël ne dédaigna pas dimiter, décoraient les murailles, les plafonds[62], et, pour que

les yeux fussent partout agréablement occupés, les planchers portaient des

mosaïques dont quelques-unes étaient de magnifiques compositions ; témoin la

bataille de Darius et dAlexandre, trouvée à Pompéi dans la maison du Faune

et dont les figures sont presque aussi grandes que nature. A lintérieur, des

colonnes en marbre de Numidie et dEubée, que remplacera au siècle suivant le

porphyre dÉgypte, soutenaient des portiques où lair circulait librement, et

qui, lété, défendaient du soleil, lhiver, concentraient ses rayons et sa

chaleur. A chaque pas, une statue, un vase précieux, un objet dart, de

riches tentures. Plusieurs pièces étaient décorées avec un soin

particulier : latrium, où lon

plaçait les dieux lares, les images des aïeux et des plantes aromatiques qui

purifiaient latmosphère ; près de là, le tablinum

et lexedra pour les visiteurs ; plus

loin, le triclinium pour les convives[63] ; dans un

endroit écarté, lappartement des femmes ; dans un autre, le logis des

esclaves. Les cours étaient rafraîchies par a des eaux jaillissantes reçues

en des bassins de marbre que bordaient des fleurs : la rose, le lis, la

violette, lanémone, le myrte artistement taillé[64], et, lorsque la

place le permettait, quelque beau platane à lécorce lisse, au port élégant

et vigoureux, y donnait son ombrage[65]. Le patio

des Espagnols rappelle ce goût charmant. Deux corps de bâtiments ne

manquaient jamais à une habitation complète : la bibliothèque, qui était

petite, quoique tout ce monde fût lettré ou voulût le paraître[66] ; les thermes,

construction compliquée et dispendieuse[67], où lon passait

par toutes les températures, au milieu de vapeurs parfumées, et qui se

terminait par une palestre, afin que des exercices rendissent aux membres la

souplesse et la force. Dans lhygiène des Romains, le bain avec tous ses

accessoires jouait le principal rôle, et pas un jour ne sécoulait sans quon

en prit.

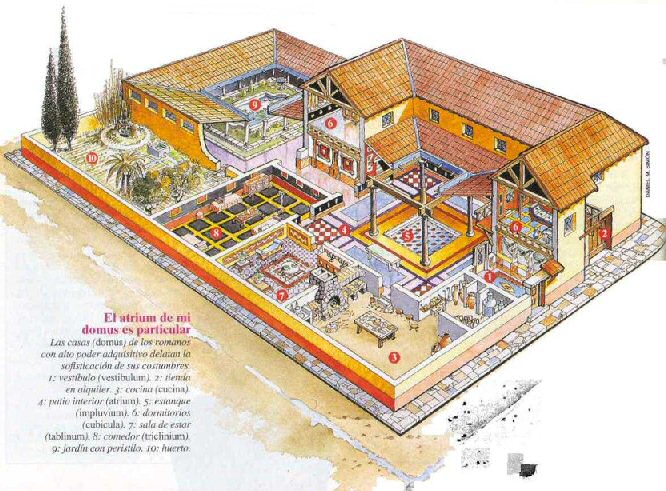

Plan dune

maison bourgeoise romaine

Cependant, malgré leur grandeur et leur luxe, ces

habitations étaient presque toujours disposées moins en vue de la commodité et

de la vie intérieure que pour lostentation. On mettait dans sa fortune lorgueil

quon plaçait autrefois dans ses consulats, et lon voulait être vanté pour

ses constructions, ne pouvant plus lêtre pour ses triomphes. Laristocratie

dargent avait succédé à laristocratie de race.

Les cités provinciales imitèrent Rome, en se donnant,

chacune selon ses ressources, des temples et des arènes, des thermes et des

théâtres, des basiliques et des curies. On prenait jusquaux notas de ses

rues : Antioche de Pisidie avait un Vélabre et un quartier Toscan ; Lyon et

la cité des Mattiaques, un Vatican ; Toulouse et Cirta, un Capitole[68], nom que porte

encore lhôtel de ville fort peu romain de la reine du Languedoc. Maintes

villes avaient, comme la capitale, des lactions du cirque et des

distributions de blé. Leurs riches citoyens eurent aussi, comme les

sénateurs, maison de ville et maison des champs, même plusieurs, afin de

pouvoir changer de climat, en se trouvant toujours chez soi[69]. Alors il ny

eut point de lac et de source thermale, point de coteau bien orienté pour la

vue ou le soleil, qui neût sa villa ; au besoin, on forçait la nature à se

plier au goût du propriétaire. Un ruisseau passait où sétait élevée une

colline ; des rocs jadis décharnés portaient des vignobles et des bois ; on bâtissait

dans la mer pour avoir des viviers et des bains que la tempête ne pût

troubler[70],

et le flot azuré reculait devant les môles

puissants[71]. On voit encore,

à Antium, des restes de ces constructions sous-marines. Sans les marées de la Manche, quon navait pas

sur les côtes dAntium ou de Pouzzoles, notre mer normande serait bientôt

contrainte de reculer aussi devant des constructions de plaisance, et les

rhéteurs modernes ny trouveraient pas un thème à déclamations philosophiques.

Quelques-unes de ces demeures étaient considérables : Sénèque

les compare à des villes[72]. Cependant tout

ce que nous connaissons de lantiquité romaine nous fait penser que les

habitations du plus grand nombre étaient petites et sans valeur. A Sora, à Fabrateria, à Frosinone, dit Juvénal[73], tu auras une jolie maison pour le prix du loyer dun bouge

à Rome.

A Pompéi, qui avait de riches citoyens, on trouve à peine

deux ou trois habitations considérables ; les maisons sont petites, les

pièces basses, sans lumière ; nos ménages douvriers refuseraient dy loger,

et, dans ses rues étroites, à chaque instant barrées par des pierres de

trottoir, il ne pouvait circuler que des litières ou des voitures à bras. A

Athènes, les fondations des maisons antiques sont encore plus petites, et lhabitation

de Livie, sur le Palatin, ne ressemble guère à une demeure dimpératrice.

Pline était riche, il possédait des villas aux portes de Rome, en Toscane[74] dans le

Bénéventin[75],

et, près de Côme, une seule de ses terres était louée plus de 400.000

sesterces (Lettres, X, 24). Il avait, en

outre, disait-il, quelque argent dans le commerce (Ibid., III, 29). Aussi, malgré de grandes

libéralités à sa ville natale et à ses amis, il était encore en état dacquérir

un bien de 3 millions de sesterces dans le Latium. Enfin, il avait une jeune

femme quil aimait ; il était le commensal du prince ; il appartenait par son

rang, ses relations, sa fortune, à la plus haute société romaine ; il devait

donc mener chez lui la grande existence dun des principaux personnages de lempire.

Or il nous a laissé une description minutieuse de ses deux villas du

Laurentinum, au bord de la mer, et de Tifernum, dans la haute vallée du

Tibre. Tout sy trouve pour la commodité, rien pour le luxe, si ce nest

celui dune belle nature. Il nénumère pas ses bronzes corinthiens, ses

tableaux, ses statues imitées des chefs-duvre de la Grèce ; il ne parle

ni des riches tissus ni des parures de Calpurnia ; mais de lhabile

disposition des pièces qui donnent la vue de la mer et des montagnes, où lon

trouve le soleil en automne, la fraîcheur en été et, dans tous les temps, le

calme et le silence[76]. On dira : cétait

un sage. Oui, mais aussi un homme semblable à beaucoup dautres ; qui

jouissait honnêtement de sa fortune, savait en faire un bon usage et

dédaignait les vulgaires plaisirs des prodigues dont le règne, dailleurs,

était, pour le moment, passé. On verra que beaucoup de gens alors pensaient

et vivaient comme lui.

Si on comparait ces demeures aux châteaux de nos

industriels enrichis, on trouverait dans ceux-ci moins de goût probablement[77], mais plus de

luxe ; et il est telle maison seigneuriale dAngleterre dont jamais la plus

magnifique des villas romaines na égalé létendue ni la richesse en trésors

dart, dameublement, dargenterie, de plantes rares, et où de bien autres

efforts ont été faits pour tirer parti du sol et braver le climat. Dans ce

qui touche aux agréments de la vie, nous avons reçu les leçons de Rome ; mais

combien les élèves ont dépassé les maîtres[78] !

Il en faut dire autant de la manie des chevaux ;

quelques-uns furent aussi célèbres à Rome que nos vainqueurs de Longchamp, et

ils sy vendaient aussi cher. Caligula voulait décorer son cheval Incitatus

des ornements consulaires, et la popularité de Martial, en ses plus beaux

jours de faveur publique, était éclipsée par celle du coursier Andremon. Les

folies du cirque valent celles de nos courses : celles-ci lemportent même

sur celles-là, car les paris sont plus nombreux et plus forts à Longchamp et

à Epsom quils ne le furent jamais à Rome ou à Antioche. Dans la Pouille, la Calabre, la Sicile, la Cappadoce, de vastes

pâtures servaient à lélève du cheval, produit qui se plaçait toujours bien,

parce que voyageurs et marchands, gens riches et gens qui voulaient le

devenir, en avaient besoin pour leurs plaisirs ou leurs affaires. Les chevaux

croisés dEspagne et dAfrique passaient pour les meilleurs ; Antioche en

achetait, à grands frais, sur les bords du Tage et du Guadalquivir. Nous en

faisons venir du Nedjed : cest encore plus loin et plus difficile. On

dressait la généalogie des héros du cirque ; nous avons le Stud-book,

tenu sous la surveillance du gouvernement. Sauf les parieurs et les

élégantes, pour qui le champ de course est un champ de manuvres, nous

trouvons que nos cent Vingt hippodromes sont une fort utile institution.

Pourquoi blâmer si virement chez les anciens ce que nous approuvons chez nous

? Condamnons des deux côtés les excès, les scandales, largent inutilement

dépensé, mais acceptons le reste. Il en faut dire autant de la manie des chevaux ;

quelques-uns furent aussi célèbres à Rome que nos vainqueurs de Longchamp, et

ils sy vendaient aussi cher. Caligula voulait décorer son cheval Incitatus

des ornements consulaires, et la popularité de Martial, en ses plus beaux

jours de faveur publique, était éclipsée par celle du coursier Andremon. Les

folies du cirque valent celles de nos courses : celles-ci lemportent même

sur celles-là, car les paris sont plus nombreux et plus forts à Longchamp et

à Epsom quils ne le furent jamais à Rome ou à Antioche. Dans la Pouille, la Calabre, la Sicile, la Cappadoce, de vastes

pâtures servaient à lélève du cheval, produit qui se plaçait toujours bien,

parce que voyageurs et marchands, gens riches et gens qui voulaient le

devenir, en avaient besoin pour leurs plaisirs ou leurs affaires. Les chevaux

croisés dEspagne et dAfrique passaient pour les meilleurs ; Antioche en

achetait, à grands frais, sur les bords du Tage et du Guadalquivir. Nous en

faisons venir du Nedjed : cest encore plus loin et plus difficile. On

dressait la généalogie des héros du cirque ; nous avons le Stud-book,

tenu sous la surveillance du gouvernement. Sauf les parieurs et les

élégantes, pour qui le champ de course est un champ de manuvres, nous

trouvons que nos cent Vingt hippodromes sont une fort utile institution.

Pourquoi blâmer si virement chez les anciens ce que nous approuvons chez nous

? Condamnons des deux côtés les excès, les scandales, largent inutilement

dépensé, mais acceptons le reste.

III. LES PETITES INDUSTRIES ET

LES PETITES FORTUNES.

Sur un point nous sommes heureusement inférieurs aux

anciens : nous avons peu de domestiques, et ils en avaient beaucoup. Ainsi la

femme dApulée, dont la fortune nétait pas extraordinaire, 4 millions de

sesterces, en possédait assez pour quelle pût faire à ses fils du premier

lit un cadeau de noces de quatre cents esclaves[79].

Les divers services de la maison et souvent ceux de la

ferme étaient exécutés par eux. Mais lindustrie avant agrandi le champ du

travail, et les moyens dacquérir sétant multipliés en raison des besoins

qui sétaient produits, les propriétaires desclaves avaient trouvé

avantageux dintéresser ceux-ci à accroître le rendement de la terre et à

faire concurrence aux ouvriers libres. De là, ces colons qui avaient droit à

une part des récoltes et ces esclaves engagés dans les affaires dindustrie

et de commerce en compte à demi avec leurs maîtres. Les pécules amassés dans

ces travaux procuraient de nombreux affranchissements, et, comme les

affranchis étaient les plus intelligents des esclaves, beaucoup arrivaient de

la liberté à laisance, quelques-uns de laisance à la fortune. Sans doute

ils nallaient pas tous aussi loin que Narcisse ; mais beaucoup gagnaient assez

de bien pour former dans chaque cité une classe dont le fisc constata limportance

en mettant sur elle un impôt particulier, le vectigal

artium[80].

Aux grandes fortunes correspondaient les grandes terres,

autre sujet favori des déclamations philosophiques. Les anciens vantaient

toujours les sept arpents de Curius et de Fabricius, et ils avaient raison :

pour le temps où, du haut du Capitole, on voyait la frontière ennemie, la

médiocrité des fortunes était la garantie de la liberté et un moyen de salut.

Mais, quand Rome fut devenue un univers ; lorsque la classe des petits

cultivateurs du Latium eut été usée par la guerre ; que, grâce aux profits de

la victoire et du pillage, les chefs purent se former de vastes domaines ;

que le commerce et lindustrie, développés par la paix, au sein de cet empire

immense, ouvrirent à la fortune des sources nouvelles, la révolution

économique accomplie dans un court espace de temps produisit des

perturbations politiques et sociales qui firent condamner par les patriotes et

les philosophes la richesse sous toutes ses formes. Alors Pline lAncien sécria

: Les latifundia ont perdu lItalie, et

ils auront bientôt perdu les provinces. Mais lagriculture

italienne, qui connaissait déjà lirrigation[81], cherchait, en

ce temps-là, à sapproprier les conquêtes agricoles faites en dautres

climats. Les riches seuls avaient les avances indispensables pour courir les

risques et supporter les frais de ces expériences, de sorte que la grande

propriété, mauvaise à lépoque des murs simples et, plus tard, conséquence

forcée de la conquête du monde, avait fini par devenir, dans les nouvelles

conditions sociales, une nécessité. Lagriculture française serait en péril

si les profits de lindustrie ne reconstituaient chez nous la grande

propriété, à mesure que le code civil la détruit. En outre, on trouve en

cette question lexagération habituelle. Sénèque, qui dune pièce deau fait

une mer, nhésite pas à faire dune métairie un royaume[82]. Or les grandes

terres nétaient pas plus nombreuses que les grandes fortunes. Les plus

vastes parcs, fermés de mur, que connut Varron, avaient de 10 à 15 hectares de

superficie ; il sen trouve, même en France, quantité de plus considérables.

Dans lÉcosse, qui, depuis un siècle, a décuplé sa richesse, vingt-six

propriétaires possèdent 2.222.255 hectares, dun revenu annuel denviron

33 millions de francs[83]. Aux portes

mêmes de Rome, les petites propriétés étaient moins rares quelles ne le sont

peut-être aujourdhui[84]. Dans le

territoire de Cære, un homme possédait 14 jugera

(3 hectares 54 ares)

; Martial lappelle le plus riche cultivateur de la contrée[85], et il devait

paraître tel au poète qui, comme bien dautres, avait un si petit domaine, quil

disait : Ma terre ne porte que moi[86]. A Velleia,

quarante-six propriétaires, probablement les plus riches du pays, avaient des

biens valant en moyenne de 70 à 80.000 francs ; ces chiffres nannoncent pas

une grande concentration des propriétés. Enfin les latifundia nétaient pas toujours cultivés par des mains

serviles. Pline le Jeune louait ses terres à des fermiers[87] et Columelle

conseillait lemploi de métayers libres (coloni).

On raisonne au sujet de lempire en partant de lhypothèse

que le travail servile y faisait tout. Il en avait été à peu près ainsi à lépoque

où la guerre encombrait de captifs Rome et lItalie, où Crassus avait vingt

mille esclaves, quil louait à des entrepreneurs pour tous les métiers. Mais

la guerre nalimentait plus ce commerce depuis que les légions bornaient leur

rôle à garder la frontière, et les vides que faisaient dans la population

esclave la mortalité et les affranchissements étaient difficilement comblés

par les naissances serviles, la traite, lexposition, le vol ou la vente des

enfants. Il restait donc aux artisans libres une large place clans le champ

du travail, et cette place sagrandissait tous les jours, à mesure que se

développaient les industries du vêtement, des denrées alimentaires, de la

construction, des objets dart et limmense commerce qui avait à transporter

et à vendre les denrées de lunivers. Saint Paul voulait que lévêque et les

prêtres exerçassent un métier honnête ; et quand Dion Chrysostome senfuit de

Rome, nayant pour tout bien que le Phédon de Platon et une harangue

de Démosthène, il put atteindre lextrême frontière de lempire en vivant le

long du chemin du travail de ses mains, dans les fermes de la campagne ou les

jardins des villes[88]. Ainsi les

folles dépenses qui ruinaient les fortunes patriciennes retombaient en pluie

dor sur louvrier et remplissaient le coffre-fort du négociant.

Déjà avant lempire, Varron indiquait aux petits

propriétaires les avantages quils trouveraient à établir des jardins au voisinage des villes où les fleurs et les

fruits se vendent au poids de lor[89]. En preuve de ce

que lon pouvait faire avec de faibles moyens et de ladresse, il montre deux

de ses anciens soldats, deux frères, possesseurs dune maisonnette au milieu

dun petit champ quils avaient couvert de plantes aimées des abeilles, et

qui, du miel de leurs ruches, tiraient, année moyenne, 10.000 sesterces[90]. Dans les

villes, mille industries nécessaires aux riches et exigeant des ouvriers

spéciaux, quils ne trouvaient point parmi leurs esclaves, donnaient aux

pauvres du travail et du pain. Le barbier de Juvénal gagne des champs et des

maisons[91]

; Martial voit un cordonnier arriver à la fortune où lui-même ne parvint pas[92]. Or, de ces

petites gens qui, à force déconomie, dadresse et dheureuses rencontres,

pouvaient sélever au-dessus de leur condition, il se trouvait, alors comme

aujourdhui, un très grand nombre[93]. Quand Domitien

eut fait débarrasser les rues des échoppes qui les encombraient, Martial sécria

: Rome est enfin Rome ; naguère ce nétait quune

immense boutique[94]. Et lexemple de

Pompéi prouve quil en était de même dans les petites villes[95].

Avec ses quinze ou dix-huit cent mille habitants, Rome

présentait les mêmes phénomènes sociaux que nos villes modernes : au-dessus

des

petits industriels, les grands ; non loin des bouges où se

tenaient les uns, les magasins splendides où trafiquaient les autres ; notre

marché du Temple, dans toutes les ruelles ; le boulevard des Italiens, le

long de la voie Sacrée, aux Septa du Champ de Mars et dans le quartier Toscan

; ici des palais, là nos anciennes cours des miracles ; enfin la lutte pour

la vie, ardemment engagée de bas en haut, et, alors comme aujourdhui, les

petits finissant quelquefois par manger les gros, le pauvre dévorant le

riche, léconome laborieux et habile ayant raison de la richesse oisive et

prodigue.

La littérature officielle, je veux dire celle du grand

monde, la seule qui nous soit parvenue, vivant sur les lieux communs du

passé, ne voyait rien de ce grand labeur et continuait à mépriser les travailleurs,

sauf Dion Chrysostome qui mettait un ouvrier utile au-dessus dun rhéteur à

la parole dorée et vaine[96]. Mais des

inscriptions, des enseignes de magasin, des débris parfois informes et

cependant significatifs, toutes choses autrefois négligées de lhistoire,

attestent cette transformation : la société agricole de Caton lAncien

devenant la société industrielle de lempire. Ce nétait pas moins quune

révolution économique, par conséquent sociale, qui, nous lavons montré[97], modifia

profondément la loi civile. La même révolution sopérait dans toutes les

provinces. Voyez au musée de Saint-Germain les nombreux monuments funéraires

dhommes de métiers que les seules fouilles de la Gaule ont déjà mis au

jour. Ces monuments attestent deux faits : laisance de ces industriels,

assez riches pour se construire de coûteux tombeaux, et la fierté de ces

représentants du travail libre qui, loin de cacher leur condition, veulent

être vus, après leur mort, avec loutil quils tenaient de leur vivant. Ces

hommes ont évidemment lorgueil de leur profession, et sils lavaient, cest

que leurs concitoyens trouvaient cette fierté légitime.

Le luxe nest pas en soi chose blâmable ; quand il est

contenu et de bon goût, il révèle chez ceux qui le montrent une élégance desprit

qui annonce dautres qualités. Quelques-unes des charmantes peintures de Pompéi

ne donnent pas mauvaise opinion de ceux qui les ont commandées, et il ne

déplaît pas de trouver dans la maison de Livie ces décorations élégantes et

discrètes qui font penser à une vie bien ordonnée. Platon lai dit : Le beau a une vertu bienfaisante. Cest le luxe

dordre inférieur, celui qui entraîne aux dépenses folles et stériles, ou qui

sadresse aux bas côtés de notre nature, aux appétits sensuels et vulgaires,

quil faut proscrire. Il occupait une grande place dans la Rome des premiers Césars,

et nous nentendons pas le réhabiliter. Il exaltait les passions quil

convient de contenir, et, si lon ne pouvait avoir que celui-là, mieux

vaudrait se passer même de lautre. Malheureusement, ils vont de compagnie ;

cest pourquoi la philosophie les condamne tous les deux. Lhistoire, qui

tonnait mieux les conditions véritables des sociétés, se contente de flétrir

labus et de montrer que, par une juste loi dexpiation, les richesses mal

acquises sont promptement dissipées parles fils des spoliateurs. La misère dHortalus,

le désespoir dApicius, la mort de tant de personnages qui allèrent, comme

Vitellius, achever aux gémonies lorgie commencée dans les palais, lui

inspirent peu de pitié. Ces malheurs individuels lui semblent même compensés

par la vie rendue moins dure à tant de millions dhommes, par lavènement, en

place dun patriciat épuisé, dune noblesse nouvelle dont Tacite et Pline

sont les orateurs, Virginius Rufus et Agricola les généraux, Trajan et

Hadrien les empereurs.

IV. LUXE DES TRAVAUX PUBLICS ;

THÉÂTRES ET AMPHITHÉÂTRES.

Il est une autre réserve à faire, quand on parle des

folles dépenses des Romains, cest quune partie des richesses de lÉtat et

des particuliers fut employée à des constructions qui servaient non point,

comme Versailles, lorgueil du prince, ou, comme les châteaux de nos anciens

seigneurs, la vanité dune caste, mais les intérêts généraux de lempire,

tels que les routes, les ponts, les arsenaux et les ports ; ou les croyances,

les plaisirs et le bien-être de la foule, comme les temples, et les basiliques,

les thermes et les portiques, les cirques et les théâtres. Les vieux noms,

toujours subsistant à Rome et dans les cités provinciales, de république et

de peuple souverain, obligeaient le prince au bord du Tibre, les riches dans

leur municipe, à payer aux pauvres, en libéralités de toute sorte, la rançon

de leur pouvoir ou de leurs dignités. Auguste en donna lexemple. On se

souvient quil se vantait davoir fait de Rome une ville de marbre, et le

plus économe des empereurs, Vespasien, ne recula pas devant dénormes

dépenses pour construire lédifice gigantesque appelé par les Romains le

Colosse. Même parmi les mauvais princes, il y en eut pets qui ne laissèrent

pas quelque construction entreprise en vue de lutilité publique. Quelle

capitale moderne a mis au service gratuit de la foule des monuments

comparables au théâtre de Marcellus, aux thermes de Caracalla, au Colisée de

Vespasien, à ces portiques où lon se promenait à lair libre, et pourtant à

labri du soleil et de la pluie, durant plusieurs kilomètres, en ayant sous

les yeux les chefs-duvre de la Grèce ? Si lon excepte ce qui, dans ces

dernières années, a été fait à Londres et à Paris, que sont nos travaux

hydrauliques à côté de ceux des Romains pour approvisionner deau les

populations urbaines ? Dans les pays méridionaux, leau est un objet de

première nécessité puisque le bain y est une hygiène indispensable. La donner

pour rien, cétait, comme nous dirions, très démocratique ; et on savait la

faire arriver partout. Rome est encore, malgré la chute de tant daqueducs

antiques, la ville du monde la mieux pourvue de fontaines publiques[98]. Dans les cités

provinciales, la recherche des eaux quon pouvait y conduire était la

première préoccupation de la curie. On a vu, dans la correspondance de Pline,

comme gouverneur de Bithynie, les sommes considérables employées à ces

travaux. Naguère, Lyon, entre ses deux fleuves, manquait deau, et, chaque

été, Nîmes était exposée à périr de soif. Les Romains avaient su dans lune

faire monter leau jusquau sommet de Fourvières, et amener dans lautre, par

le pont du Gard, les sources fraîches et pures des Cévennes[99].

Théâtres et amphithéâtres.

Si les théâtres étaient plus dangereux quutiles, ce nétait pas la faute

de ceux qui les construisaient, mais des poètes qui faisaient de mauvaises

pièces et des spectateurs qui en voulaient de licencieuses. Quand les fêtes

du peuple gardaient encore quelque chose de leur caractère primitif, celui de

mystères religieux, on aimait déjà à rire du gros sel et des obscénités qui déridaient

aux jeux Floraux les plus sévères républicains. Que devinrent ces coutumes au

milieu dune populace recrutée danciens esclaves ? Il faudrait aller jusquau

fond de lOrient pour voir, dans les danses lascives des almées de lInde ou

de lÉgypte, quelque chose qui rappelât les attitudes des mimes de Borne, des

danseuses de Gadès ou dAntioche et de celle qui fut limpératrice Théodora.

Même sans aller si loin, on trouverait, clans les fêtes royales ou princières

du quinzième et du seizième siècle, en pleine société chrétienne, des

exhibitions de femmes entièrement nues, choisies quelquefois parmi les plus

nobles de la cité, comme celles qui représentèrent à Lille, devant Charles le

Téméraire, le jugement de Pâris[100]. De nos jours,

les tableaux vivants et les ballets dopéra rie sont pas imaginés pour former

une jeunesse austère. Mais, Dieu merci ! nulle part on ne verrait de ces

pièces où le réalisme allait jusquà montrer, aux spectateurs dun drame

dEuripide, une femme outragée sur la scène, et, à ceux dHercule mourant,

un vrai bûcher, de vraies flammes, et, au milieu, un homme vivant quelles

consument[101]. Théâtres et amphithéâtres.

Si les théâtres étaient plus dangereux quutiles, ce nétait pas la faute

de ceux qui les construisaient, mais des poètes qui faisaient de mauvaises

pièces et des spectateurs qui en voulaient de licencieuses. Quand les fêtes

du peuple gardaient encore quelque chose de leur caractère primitif, celui de

mystères religieux, on aimait déjà à rire du gros sel et des obscénités qui déridaient

aux jeux Floraux les plus sévères républicains. Que devinrent ces coutumes au

milieu dune populace recrutée danciens esclaves ? Il faudrait aller jusquau

fond de lOrient pour voir, dans les danses lascives des almées de lInde ou

de lÉgypte, quelque chose qui rappelât les attitudes des mimes de Borne, des

danseuses de Gadès ou dAntioche et de celle qui fut limpératrice Théodora.

Même sans aller si loin, on trouverait, clans les fêtes royales ou princières

du quinzième et du seizième siècle, en pleine société chrétienne, des

exhibitions de femmes entièrement nues, choisies quelquefois parmi les plus

nobles de la cité, comme celles qui représentèrent à Lille, devant Charles le

Téméraire, le jugement de Pâris[100]. De nos jours,

les tableaux vivants et les ballets dopéra rie sont pas imaginés pour former

une jeunesse austère. Mais, Dieu merci ! nulle part on ne verrait de ces

pièces où le réalisme allait jusquà montrer, aux spectateurs dun drame

dEuripide, une femme outragée sur la scène, et, à ceux dHercule mourant,

un vrai bûcher, de vraies flammes, et, au milieu, un homme vivant quelles

consument[101].

Quant aux cirques, les Romains nen comprirent pas lusage

comme les Grecs. A Olympie, cétaient les plus nobles et les plus vaillants

qui descendaient dans larène, et les exercices du stade durent à cette

coutume une dignité que ne connurent point les jeux romains. En cela, nous

sommes encore bien plus les héritiers de Rome que ceux de la Grèce. Jamais non plus les Grecs naimèrent ces

spectacles sanglants où toute une ville était conviée à voir des bêtes fauves

déchirer des hommes ; et des prisonniers, des combattants volontaires, des

hommes libres, des sénateurs, ségorger pour de largent, pour les

applaudissements de la foule, pour un sourire du prince[102]. Le meilleur

des empereurs, Trajan, fit combattre dix mille captifs en des jeux qui

durèrent cent vingt-trois jours ; on a vu Claude en réunir deux fois autant

pour sa bataille navale sur le lac Fucin ; et comme ces malheureux nétaient

pas tous résolus à bien mourir, on lit avancer, pour les y contraindre, les

légions, les machines, les catapultes.

Dautres, au contraire, saisissaient avec joie lépée qui

allait les laire sortir de la vie ou de la servitude. Quelques-uns, acteurs

consommés dans ces jeux sanglants, mettaient de lart dans leurs gestes, de lélégance

dans leur maintien, pour donner ou recevoir le coup mortel. En tombant, ils

étudiaient encore leur pose et mouraient avec grâce. Mais, parfois aussi, un

noble captif refusait cette lutte dégradante et, le front haut, les bras

croisés, attendait le lion ou la panthère.

Les jeux finis, des esclaves armés de crocs tiraient les

corps de larène et les jetaient pêle-mêle dans le spoliarium, espèce de caverne établie sous les gradins de lamphithéâtre.

Là, deux hommes, Mercure et Charon, survenaient. Mercure touchait les corps