HISTOIRE DES ROMAINS

NEUVIÈME PÉRIODE. — LES CÉSARS ET LES FLAVIENS (14-96), CONSPIRATIONS ET GUERRES CIVILES. DIX EMPEREURS, DONT SEPT SONT ASSASSINÉS

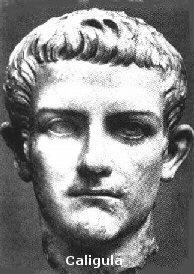

CHAPITRE LXXIV — CALIGULA ET CLAUDE (37-54).

I. — CALIGULA (37-41).

Quant au prince mort, on lui fit des funérailles impériales sans beaucoup de pompe et avec encore moins de douleur : on ne lui décerna aucun des honneurs qui avaient été décrétés pour Auguste ; on ne s’engagea même pas à jurer par ses actes et on ne fit point de lui un dieu : c’était presque le déclarer tyran. Aussi son nom ne fut jamais placé sur la liste des empereurs que renfermait la formule du serment prêté chaque année par les consuls, à leur entrée en charge. Mais je pense que si Tibère avait pu, comme dit Pline, assister à sa postérité, il se serait peu soucié des affronts faits à sa mémoire, et moins encore de la divinité qu’on lui refusait. Rome, fatiguée du sombre despotisme qui finissait, salua de ses acclamations l’avènement du fils de Germanicus. Le nouvel empereur justifia d’abord toutes les espérances. Il rendit de grands honneurs à la mémoire de sa mère et de ses deux frères, dont il alla lui-même chercher pieusement les cendres ; et, pour qu’on ne craignît point de nouveaux supplices, il brûla tous les papiers de Tibère. Il défendit les accusations de lèse-majesté, rappela les bannis, ouvrit les prisons et releva de la sentence qui les frappait ces autres condamnés d’Auguste et de Tibère, les livres de Labienus, de Cremutius Cordus et de Severus : Qu’on les lise, dit-il, je suis intéressé plus que personne à ce que la postérité sache tout. Il décerna à son aïeule Antonia les honneurs que Livie avait eus ; à ses sœurs, les prérogatives des vestales : à son oncle Claude, le consulat. Il adopta Gemellus et lui conféra le titre de Prince de la jeunesse. Le peuple eut des largesses, les soldats des gratifications qui portèrent au double les legs de Tibère[2]. En même temps l’impôt odieux sur la vente des marchandises était supprimé pour l’Italie. Les magistrats rentraient dans le plein exercice de leurs droits, sans qu’on pût en appeler au prince de leurs sentences, et les comices d’élection étaient rétablis ; seulement il ne se trouvait plus ni candidats, ni électeurs. Enfin, quand il prit possession du consulat, il prononça dans la curie un discours rempli de si magnifiques promesses, que le sénat, pour lier le prince par ses propres paroles, ordonna que chaque année on fit une lecture solennelle de la harangue impériale. Avec ce digne fils de Germanicus, le plaisir et la liberté rentraient donc dans la ville ; les âmes comprimées se relevaient, et toutes les voix, naguère muettes, éclataient en cris joyeux. Ce n’était plus que fêtes, jeux et spectacles : l’âge d’or d’Auguste était revenu ; n’avait-on pas mieux que la liberté ? Un jeune empereur qui donnait tout à tous. L’encens fumait sans relâche sur les autels, où la foule vêtue de blanc, couronnée de fleurs, accourait chaque jour remercier les dieux d’avoir accordé un tel prince à la terre ; en trois mois on immola cent soixante mille victimes, et le sénat, pour ne pas demeurer en reste avec le favori du peuple, décréta que le jour de son avènement serait célébré comme l’anniversaire d’une nouvelle fondation de Rome. Aussi quel effroi lorsque, au huitième mois, Caligula tomba malade. Chaque nuit le peuple assiégeait son palais pour avoir des nouvelles ; il y en eut qui offrirent leur vie aux dieux en échange de la sienne ! La maladie provenait d’excès honteux. Caïus, dit le Juif Philon, qui le vit à Rome, changea sa première manière de vivre, laquelle, du temps de Tibère, avait été plus sobre, et conséquemment plus salubre, en une plus somptueuse et délicieuse ; car on ne parlait lors que de boire force vin tout pur, manger force viandes, et encore que le ventre frit plein et appesanti de tant de choses, la gloutonnerie pourtant n’était assouvie. Les bains suivaient, puis hors temps et saison, vomissements et derechef tout incontinent l’ivrognerie et gourmandise sa compagne, et paillardise avec enfants et femmes, et autres vices semblables qui détruisent l’âme et le corps[3]. Pour Caïus, le corps se tira de la crise, hais non l’esprit. Ce mal inconnu semble avoir développé en lui une sorte de folie furieuse ; il se releva tel qu’on prétend que Tibère l’avait deviné. Je le laisse vivre, aurait dit le pénétrant vieillard, mais ce sera pour son malheur et pour celui du monde. Durant sa maladie, il avait institué sa sœur Drusilla héritière de tous ses biens et de l’empire ; quelque temps après, il l’épousa, et, quand elle mourut, il en fit une divinité qu’on adora sous le nom de Panthée[4] (38). Gemellus l’inquiétait, il le tua. La vertueuse Antonia lui adressait des reproches, il l’empoisonna ou la réduisit à s’ôter la vie. Macron avait été son confident, son protecteur, sous Tibère, et la femme de ce favori avait oublié pour lui ses devoirs ils les fit mourir tous deux. Silanus, son beau-père, eut le même sort. Sa sœur Julia Livilla, après avoir été le jouet de ses caprices, fut chassée de son palais et reléguée dans une île déserte. Les exilés, à qui la loi laissait leur fortune et les règlements impériaux certaines aises, lui parurent mener une vie trop douce : il les rit tuer, de sorte qu’il ne se trouva pas une grande famille romaine qui ne fût dans le deuil. Un des droits les plus chers aux citoyens était de ne pouvoir jamais subir une punition corporelle. Un questeur fut battu de verges, des sénateurs furent mis à la question. Un vieillard, un consulaire, vint un jour le remercier de ne lui avoir pas ôté la vie ; il lui donna son pied à baiser ! Il trouva plaisant d’obliger ceux qui durant sa maladie avaient fait des vœux imprudents à tenir parole ; un d’eux hésitait : on le couvrit comme une victime de verveine et de bandelettes, puis on le livra à une troupe d’enfants qui le poursuivirent par les rues, en lui rappelant son vœu, jusqu’à la roche Tarpéienne d’où on le précipita[5]. Après Drusilla, il enleva successivement à leurs maris deux matrones qu’il épousa pour les répudier aussitôt et les condamner à l’exil. Une troisième, Cesonia, sut mieux le fixer, mais au prix de quelles terreurs ? Il voulait, lui disait-il, la faire mettre à la torture afin de savoir pourquoi il l’aimait tant ; ou bien encore : Que je fasse un signe, et cette chère tête tombera. Il se plaisait à renouveler avec ses amis ces plaisanteries cruelles. Au sénat, il aimait à parler et il invitait tout l’ordre équestre à venir l’écouter. Dans son palais, il rivalisait avec les cochers du cirque, les gladiateurs et les mimes. Trois consulaires furent un jour gravement convoqués pour l’entendre chanter ; c’était déjà Néron. Cette fois nous avons bien un tyran insensé qui joue avec la fortune et la vie des Romains, un de ces génies malfaisants qui tuent pour le plaisir de tuer : son règne est l’orgie du pouvoir. Pour l’honneur de l’humanité, il faut croire que ces attaques d’épilepsie dont il souffrait dans son enfance, et le dernier mal dont il avait été frappé, avaient rendu son esprit trop faible pour qu’il lie fléchit pas sous tant de puissance. Il est rare que le rapide passage d’un état de gène et de terreur à une liberté sans bornes se fasse impunément : l’âme la plus ferme en est ébranlée. Que devait produire ce soudain changement sur un jeune homme dans l’âge des passions violentes, hier moins assuré de son existence que le dernier des sujets, aujourd’hui maître, absolu de 80 millions d’hommes ? Caïus était à l’époque de la vie où la jeunesse s’épanouit sur le visage, et un teint hâve, des yeux enfoncés, des tempes creuses sous un large front dégarni de cheveux, lui donnaient l’aspect d’un vieillard. Ses nuits sans sommeil, son activité désordonnée, sa fièvre de débauches, montrent un corps malade autant qu’une âme perverse : turbata mens, dit Tacite. On a cru que pour lui, comme pour Tibère, l’histoire s’était montrée trop sévère, et que Suétone, Dion, n’avaient ramassé que des anecdotes de provenance suspecte. Il se peut qu’on ait chargé certains détails de sa vie et dépassé la mesure de ridicule que pouvait supporter, sans le comprendre, cet esprit troublé. Mais, durant son règne, je ne trouve rien qui ressemble à la sagesse administrative de Tibère. Cet esclave de la veille ne songe qu’à faire trembler ; il se plait à épouvanter ses femmes, ses favoris, tous ceux qui l’approchent : Qu’on me haïsse, pourvu qu’on me craigne, répète-t-il sans cesse. Il a la monomanie de la force, et il s’étudie devant un miroir à prendre des airs terribles. Il ne veut ni conseillers ni ministres, et, par ostentation de puissance, il provoque les peuples, les corps, les individus, sans songer que les Germains, qu’il fait mine d’attaquer, peuvent lui répondre par une guerre dangereuse ; les Juifs, dont il outrage les croyances, par une révolte ; la plèbe de Rome, soumise à l’impôt, par une émeute ; le sénat, menacé, par des conspirations ; et Chéréas, qu’il insulte, par un coup de poignard. Au milieu d’un festin, il se prend tout à coup à rire ; les consuls veulent connaître la joyeuse pensée qui égaye l’empereur : C’est que je songe, leur répond-il, que je puis d’un mot vous faire étrangler tous les deux. Cette idée de l’omnipotence impériale est toute sa politique, et, avec la ténacité du maniaque, il la pousse à ses dernières conséquences : il se fait dieu sur la terre et croit lui-même à sa divinité. J’ai droit, dit-il, sur tout et sur tous : Omnia mihi et in omnes licere[6]. Avec les conditions de pouvoir établi par Auguste, c’était de la logique, mais la logique d’un insensé. Il était fou assurément lorsque, assis entre les statues de Castor et de Pollux, il se faisait publiquement adorer sur la grande place de Rome ; lorsqu’il prenait successivement le costume et le nom de tous les dieux, qu’il allait s’entretenir au Capitole avec son frère Jupiter, quelquefois le menaçant, le défiant : Tue-moi, lui criait-il, sinon je te tue[7] ; ou que durant l’orage il répondait aux éclats de la foudre par des pierres qu’une machine lançait contre la nue, avec de sourds grondements qui voulaient imiter le bruit du tonnerre. Les sanctuaires les plus vénérés furent profanés. Il commanda qu’on lui amenât d’Olympie le Jupiter de Phidias et qu’on érigeât sa propre image à Jérusalem dans le temple de Jéhovah, ce qui était pour les Juifs la plus cruelle des insultes. Heureusement, le gouverneur de Syrie, Petronius, prit sur lui de gagner du temps, en faisant travailler lentement les ouvriers à la statue. Il eût payé cette prudence de sa tète si le tyran avait vécu. Même sort attendait en Grèce Memmius, qui avait osé désobéir, en invoquant de menaçants présages, pour sauver le chef-d’œuvre de Phidias. Auguste et Tibère laissaient les Grecs d’Asie leur bâtir des temples, Caïus s’adjugea celui que les Milésiens élevaient à Apollon et s’en fit construire d Rome même, où il institua en son honneur des sacrifices et des prêtres : sacerdoce étrange, car il avait nommé son cheval Incitatus un des nouveaux pontifes ; il est vrai qu’il voulait aussi le faire consul. C’était une manière d’outrager la magistrature républicaine. On doutera peut-être de la véracité de ceux qui racontent

ces folies, mais qu’on lise Faut-il parler de ses profusions insensées, de ses soupers coûtant 10 millions de sesterces, de ses constructions impossibles, de ses villas flottantes, navires décorés de pourpre, d’or et de pierreries, portant des arbres, des vignes, des jardins, des portiques ; et de ce pont jeté sur la mer entre Baia et Pouzzoles, long de 3600 pas, couvert d’une chaussée comme la voie Appienne ? Il y passa à cheval, armé de toutes pièces, les troupes suivant, enseignes déployées, car on battait un ennemi, Neptune. Pourtant, il en avait eu peur ; avant de s’engager sur le pont, il lui avait offert un sacrifice qui devait apaiser sa colère, et il en avait fait un autre à l’Envie, afin de détourner, disait-il, toute influence jalouse de sa gloire. Le lendemain, course de chars, l’empereur en tête, dans le costume des cochers du cirque. Puis une fête splendide la nuit aux flambeaux, et, pour dernier passe-temps, les convives jetés au hasard dans la mer. En moins de deux ans il eut vidé l’immense épargne de Tibère ; des condamnations la remplirent. Une des victimes était moins riche qu’il ne croyait : Celui-là m’a trompé, dit-il, il pouvait vivre. Il voulait qu’une part lui fût assurée dans les testaments. Mais, si le testateur le faisait trop attendre, pour qu’a se hâtât, il lui envoyait du poison. Cependant il n’aimait pas que la mort arrivât vite ; il faisait tuer ses victimes à petits coups : Frappe, disait-il au bourreau, de façon qu’on se sente mourir ! Des impôts de toutes sortes furent établis : deux et demi pour cent sur toutes les sommes en litige devant les tribunaux de l’empire ; droit sur les portefaix, sur les courtisanes, même, ce qui était plus grave, sur les denrées alimentaires mises en vente dans Rome. On leva ces impôts avant qu’ils eussent été promulgués ; et, comme on se plaignit, il fit afficher son décret si haut et en si petits caractères qu’on ne put le lire, ce qui permit de trouver beaucoup de gens coupables de contraventions. Aussi le peuple et l’empereur, si bien d’accord aux premiers jours, finirent par ne plus s’entendre ; l’un murmura, l’autre sévit. Un jour, au théâtre, les soldats chargèrent l’assistance ; une autre fois on manquait de condamnés pour les bêtes, il leur fit jeter des spectateurs. Il est méchant, mais de plus il est envieux. Toute gloire l’importune, et il voudrait supprimer l’histoire comme il supprime ceux qui le gênent. Il fit abattre les statues des hommes illustres qu’Auguste avait érigées dans le Champ de Mars ; il proscrivit les poèmes d’Homère et voulut chasser Tite Live des bibliothèques, comme infidèle et mauvais historien. La science des jurisconsultes lui semblait inutile : il répétait souvent qu’il ferait en sorte que l’on n’aurait à consulter personne, excepté lui. Les souvenirs de famille ne sont pas plus respectés ; il interdit aux plus nobles Romains les distinctions de leur race : à Torquatus le collier, à Cincinnatus la chevelure bouclée, à Cn. Pompée le surnom de Grand. Ce prince, qui semblait n’être au monde, dit Sénèque, que pour montrer ce que peuvent les plus grandi vices dans la plus haute fortune[8], ambitionna cependant la gloire militaire. En l’an 59, il partit subitement de Rome pour les bords du Rhin, y fit de grands préparatifs, et traversa même le fleuve. Mais, sur la fausse nouvelle que l’ennemi approchait, il se jeta en bas de son char, courut à cheval regagner le pont, et, comme la voie était encombrée par les bagages, il se fit passer de main en main par-dessus les têtes, afin d’arriver plus tôt sur la rive gauche. Il ne pouvait pourtant se dissimuler que ce n’était pas ainsi que César combattait. Pour effacer le souvenir de cette panique, il imagina une autre campagne. Pendant un festin, on lui annonce que les Germains se sont montrés : il quitte héroïquement la table, court à l’ennemi, et revient le soir avec des prisonniers. C’étaient des soldats de sa garde germaine qu’il avait fait cacher dans un bois voisin. Puis il écrivit au sénat, gourmandant sa paresse, lui reprochant ses plaisirs, pendant que le prince s’exposait pour Rome aux fatigues et aux dangers. De vrais Germains cependant firent une excursion en Gaule, Galba les repoussa, et l’empereur eut cette fois assez de lucidité d’esprit, peut-être de peur, pour l’en récompenser au lieu de l’en punir. Un chef breton s’étant réfugié prés de lui, il décida aussitôt une grande expédition dans l’île (40 de J.-C.). On dit que les légions arrivées à Boulogne se rangèrent en bataille le long de la rive ; que Caligula, monté sur sa flotte, s’avança en mer, puis que, virant de bord, il redescendit au rivage, s’assit sur un trône et fit sonner par toutes les trompettes de l’armée. l’ordre de l’attaque. Les légionnaires cherchent l’ennemi, Caligula leur montre la mer, et leur fait ramasser les coquillages de la côte. C’étaient les dépouilles de l’Océan qu’il réservait pour le palais impérial et pour le Capitole[9]. Un monument éternisa cette victoire : un phare fut construit sur le lieu même pour guider à l’avenir la marche de ses flottes sur cette mer domptée. Il s’était déjà fait proclamer sept fois imperator, mais il ne fallait pas moins qu’un triomphe magnifique pour récompenser de si glorieux travaux. Afin d’avoir des captifs à traîner derrière son char, il fit enlever tous les Gaulois de haute stature, ou, comme il disait, de taille triomphale, les forçant de s’habiller à la mode de leurs voisins de Germanie, d’apprendre leur langue, de laisser croître et de rougir leurs cheveux. Les soldats riaient sans doute de ces étranges victoires, tout en profitant des largesses qu’elles leur procuraient. Une fois pourtant ils se sentirent, eux aussi, menacés. Caligula, à bout de passe-temps, s’était rappelé au milieu des légions de Germanie que, vingt-cinq ans auparavant, elles s’étaient révoltées contre Germanicus son père. Sous prétexte de les haranguer, il les réunit sans armes autour de son tribunal, et déjà la cavalerie les enveloppait pour les décimer, quand les soldats, prenant l’éveil, coururent aux tentes et s’armèrent. Le coup était manqué : Caïus laissa la son discours, son projet, et s’enfuit. Dans l’intervalle de ces travaux militaires qui le retinrent deux années en Gaule pour le malheur de ce pays, il vivait au milieu des fêtes et des supplices, mêlant les unes aux autres ; car il avait toujours un bourreau sous la main pour donner la question, pendant qu’il était à table, ou exécuter au milieu de l’orgie quelque provincial coupable d’être riche. Tous les dix jours, il apurait ses comptes, en dressant périodiquement des listes de proscrits dont la fortune lui était nécessaire. On lui apportait les rôles de la province, et il marquait pour la mort, au fur et à mesure de ses besoins, les plus forts contribuables. Un jour qu’il venait de perdre au jeu, il sortit un instant, prit dans ses registres des noms au hasard, et, rentrant, dit à ses compagnons : Vous autres, vous jouez pour quelques misérables drachmes, moi d’un seul coup je viens d’en gagner 150 millions. A Lyon, une autre fantaisie lui vint : il vendit la garde-robe du palais impérial et les meubles de sa villa. Il mettait lui-même aux enchères, et il fallait payer, non la valeur de l’objet, mais les souvenirs qui s’y rattachaient, surtout la qualité du vendeur. Ceci, disait-il, a appartenu à Germanicus, mon père ; ce vase est égyptien, il était à mon aïeul Antoine ; le divin Auguste portait ce vieux manteau à la journée d’Actium ; et les écus d’or tombaient dans la main du fripier impérial. Toutes les nippes des Césars, toute la défroque des demi-dieux de Rome y passa. Un jour qu’il vendait ce qui restait du mobilier des fêtes qu’il avait données, il aperçoit Saturninus qui dormait sur un banc et dit au crieur : Prends garde à cet ancien préteur ; il me fait signe de la tête qu’il veut enchérir. Et à chaque mouvement du malheureux dormeur la somme montait. Quand Saturninus se réveilla, il devait 9 millions de sesterces ; mais il avait acheté treize gladiateurs. Auguste avait établi à Lyon des combats d’éloquence et de poésie Caligula ajouta au règlement de ces jeux que les vaincus payeraient eux-mêmes les prix des vainqueurs et que les auteurs de mauvais écrits effaceraient leurs ouvrages avec leur langue, à moins qu’ils ne préférassent un saut dans le Rhône. Un Gaulois eut cependant l’honneur de lui dire un jour son fait. Il trônait en Jupiter Olympien, impassible et grave, comme il convient à un dieu. L’homme du peuple fend, la foule, s’approche et s’arrête les yeux fixes et comme ébahi. Le dieu, flatté de l’impression qu’il produit, demande à cet homme ce qu’il lui semble. Ce qu’il me semble ? répond le Gaulois : que tu es une bien grande extravagance ! Caïus était ce jour-là d’humeur débonnaire, il pardonna. Le hardi Gaulois n’était, il est vrai, qu’un pauvre cordonnier. Un Romain ne s’en tira pas si bien, ou plutôt s’en tira mieux, car Sénèque a consacré son nom et son courage. Canus Julius avait eu avec Caligula une vive altercation qu’il avait soutenue très librement. Sois tranquille, lui dit le tyran en le congédiant, j’ai ordonné ta mort. — Merci, excellent prince, reprit Canus ; et il passa dans la plus parfaite égalité d’âme les dix jours que la loi de Tibère lui donnait. Il jouait aux dés quand le centurion entra. Attends que je compte les points, lui dit-il. Ses amis pleuraient : Pourquoi vous affliger ? Vous disputez pour savoir si l’âme est immortelle, moi je vais l’apprendre. — A quoi penses-tu ? lui demanda un de ses amis au moment où il allait être frappé. — Je veux bien observer si dans ce moment rapide l’âme se sent en aller du corps[10]. Mais laissons dams Suétone et Dion la honteuse histoire du troisième César. Il nous faudrait pour la raconter sa parole qui n’hésite devant aucun mot, devant aucun fait. Quel profit trouverions-nous à vivre plus longtemps avec ce monstre de cynisme et de cruauté ? Il nous donnerait la mesure de ce que Rome pouvait supporter de tyrannie ; ne le savons-nous pas déjà ? Il ne sera cependant pas inutile de raconter une dernière scène ou l’on verra à quel degré d’insolence était monté Caligula, à quel degré de bassesse le sénat était tombé. Longtemps Caïus avait décrié Tibère et encouragé ceux qui parlaient mal de lui. Une fois cependant, à la curie, il prononça un de ces discours étudiés qui devaient, pensait-il, lui assurer la gloire de l’homme le plus éloquent du siècle. Son thème, ce jour-là, fut l’éloge de Tibère et la honte de ceux qui l’attaquaient : Moi, votre empereur, il m’est permis de le faire ; mais vous, vous commettez une impiété en accusant votre ancien chef. Alors il produisit les écrits que, dans les commencements de son principat, il prétendait avoir bridés, les fit lire par ses affranchis et en tira la preuve que c’étaient les sénateurs qui avaient envoyé à la mort tous les suppliciés du dernier règne : les uns en se faisant accusateurs ; les autres, faux témoins ; tous, en rendant le décret de condamnation. Et il ajouta cette terrible vérité : Si Tibère a commis quelque injustice, vous ne deviez pas de son vivant, le combler d’honneurs, ni, par Jupiter ! Après sa mort, blâmer ce que vous aviez vous-mêmes consacré par décret. C’est vous qui avez tenu envers lui une conduite insensée et coupable ; c’est vous qui avez tué Séjan en le corrompant par l’orgueil dont vos bassesses l’ont gonflé. Aussi tout cela me donne à penser que je n’ai rien de bon à attendre de vous. Le discours se terminait son par l’inévitable prosopopée qu’enseignait l’École et que les rhéteurs exigeaient. Tibère lui-même intervenait : Tu as raison, mon fils, et tu dis vrai ; aussi point d’amitié, point de compassion pour aucun d’eux. Tous te haïssent, et, s’ils le peuvent, ils le tueront. Ne t’inquiète pas de leur être agréable, et ne te soucie point de leurs propos. Ton plaisir et ta sécurité, voilà la mesure de toute justice. Assure l’un et l’autre, et tu verras ces hommes t’honorer. Si tu agis différemment, tu recueilleras en apparence une vaine gloire, et tu périras certainement victime de leurs complots. Celui qui commande est craint et révéré tant qu’il est fort, menacé et entouré de poignards quand on le croit faible. De peur que cette page d’éloquence ne fût perdue pour la postérité, Caïus la fit aussitôt graver sur une plaque de bronze. Le sénat se croyait arrivé à sa dernière heure. Sous le coup de ces outrageantes paroles et de ces menaces, allait-il se résoudre à quelque acte viril ? Le lendemain il se réunit. Les orateurs se répandent en éloges sur la franchise de Caïus, sur sa pitié envers Tibère, sur soli indulgence à l’égard du sénat. Les Pères lui décernent l’ovation pour avoir vaincu ses justes ressentiments, et, afin de célébrer à jamais sa magnanimité, décrètent qu’à l’anniversaire de la séance où la mémorable harangue leur avait été lue, ainsi qu’aux fêtes du Palatin, des sacrifices seraient offerts à Sa Clémence, pendant que sa statue en or serait conduite au Capitole, entourée des chœurs de jeunes enfants des plus hautes familles qui chanteraient des hymnes en l’honneur du prince. Ces gens-là étaient dignes les uns des autres ; les sujets valaient le maître ; tous méritaient de subir l’éternelle et inexorable loi d’expiation qui domine l’histoire et en fait la moralité ; les victimes payaient pour leur lâcheté et leurs vices, comme le bourreau payera bientôt pour sa cruauté. La force d’un pouvoir ne se mesure pas à sa violence.

Malgré tant de sang versé, ce règne malheureux avait détendu les ressorts du

gouvernement, abaissé la dignité de l’empire et compromis la paix publique.

Pour que l’administration fût plus uniforme, Tibère saisissait toute occasion

de réduire en provinces les royaumes alliés ; Caligula ne se donnait point de

pareils soucis ; il fit présent de l’Iturée à Soæmus, de Tibère était sévère pour tout le monde ; il avait rompu à l’obéissance les grands aussi bien que les soldats, le peuple et les provinces : chacun était tenu à sa place. Caïus remplaça cette discipline nécessaire par la plus capricieuse tyrannie et une confusion désordonnée. Au théâtre, il aimait à voir pêle-mêle nobles, mendiants et chevaliers, fidèle image du chaos de son esprit et de ses volontés contraires, aujourd’hui il faisait sabrer la foule, à laquelle demain il jettera des millions. Il lui distribuait des fruits, des oiseaux rares, et il laissait Rome sans un sac de blé, niais avec lies fêtes et des jeux pour chaque jour. Ses soldats recevaient des largesses pour de ridicules exploits, et il voulait décimer des armées entières. Il flattait les prétoriens, leur laissait toute licence, et s’entourait d’une légion celtique formée de Germains grossiers et violents qui avaient toute sa faveur. Les provinces lui adressaient-elles des députés, il les recevait au milieu de ses architectes et les faisait courir à sa suite à travers ses palais et ses jardins, écoutant les ouvriers en même temps que les orateurs, mêlant ses ordres pour les maçons à ses réponses aux envoyés. De sorte que rien ne se faisait plus et que, sans quelques hommes formés à l’école de Tibère, des troubles auraient éclaté sur divers points[11]. Durant près de quatre années, personne dans le peuple, l’armée

ou les provinces ne protesta contre ces saturnales du pouvoir. Tout l’empire

était comme l’homme de Lyon, il regardait étonné, stupéfait, cette grande

extravagance. Cependant, lorsque Caïus revint de II. — TENTATIVE DE RESTAURATION RÉPUBLICAINE ; CLAUDE (41).Nous avons vu ce que le pouvoir absolu avait fait des deux premiers successeurs d’Auguste ; comment il avait dans les dernières années troublé et corrompu la ferme intelligence de Tibère, et dès les premiers jours perverti dans Caligula un esprit faible et emporté, qui trébucha sous la double ivresse d’une autorité sans limites et de passions sans frein. Cet empire, qui à vrai dire n’a pas d’institutions, ira ainsi, au hasard des circonstances, d’un tyran à un fou ; et lorsqu’il rencontrera un bon prince, il pourra en remercier les dieux, car ce ne sera pas la sagesse des hommes qui aura préparé une domination bienfaisante. A la nouvelle que Caligula venait d’être tué, ses soldats germains s’étaient précipités dans le palais et avaient égorgé tous ceux qu’ils y avaient trouvés : trois sénateurs périrent ainsi ; puis, revenant au théâtre d’où Caïus sortait quand il rencontra Chéréas, ils pénétrèrent dans l’enceinte l’épée à la main, le visage menaçant. Le sénat, les chevaliers, le peuple même, s’attendaient à un massacre ; à chaque instant on apportait des blessés et l’on entassait les tètes des morts sur un autel. Mais un crieur publie étant venu annoncer que l’empereur, au lieu d’être, comme on le croyait, légèrement atteint, était tué, le zèle des Germains tomba, et ils se retirèrent. Le sénat délivré s’assembla aussitôt, et, comme la populace criait autour de la curie : Vengeance ! Vengeance ! Il la fit haranguer par Valerius Asiaticus, qui loua hautement le coup. Plût aux dieux, disait-il, que je l’eusse moi-même happé ! Les républicains trouvaient enfin une situation selon leurs vœux. Il leur semblait que l’expérience d’un gouvernement monarchique, souhaité par plusieurs, devait être maintenant jugée, et, comme Caïus ne laissait ni fils ni collègue de sa puissance tribunitienne, l’avenir n’était point engagé. Rien donc n’empêchait de revenir à la république. Chéréas le disait ; ses complices demandaient la suppression du principat ; on parlait d’abolir la mémoire des Césars, de renverser leurs temples, et le sénat s’abandonnait à la douce espérance de reprendre son pouvoir. Il essaya de s’emparer du mouvement pour faire tourner la révolution à son profit. Un décret honora Chéréas et ses amis du titre de restaurateurs de la liberté ; un autre condamna la mémoire de Caïus et ordonna aux citoyens de se retirer dans leurs maisons, aux soldats de regagner leurs quartiers, sous promesse, pour les uns, d’un dégrèvement d’impôt, pour les autres, de gratifications. Chéréas s’était assuré des soldats de quatre cohortes[14] ; le soir venu, il fit ce qui ne s’était point fait depuis près d’un siècle : il demanda le mot d’ordre aux consuls, qui lui donnèrent celui de Liberté.

Les consuls, qui devaient hériter du pouvoir rendu au sénat, ne renonçaient pas à l’espoir de réussir. Durant la nuit, ils disposèrent, dans les lieux propres à prévenir une surprise, les cohortes urbaines toujours jalouses des prétoriens et par conséquent dévouées au sénat, et ils réunirent autour du Capitole un grand nombre de gladiateurs, les soldats de marine, les cohortes des vigiles et quelques prétoriens que Chéréas avait entraînés. Ces précautions prises et avant que le jour parût, ils convoquèrent le sénat dans le temple de Jupiter. Mais la situation devenait périlleuse ; la peur arrêta les timides : cent membres à peine répondirent à l’appel des consuls. Ceux-là du moins semblaient bien décidés à courir tous les risques : en réponse à un message pacifique de Claude, ils s’écrièrent que jamais ils ne rentreraient volontairement en servitude : c’était une déclaration de guerre. Claude leur fit dire par Agrippa que, puisqu’ils voulaient combattre, ils n’avaient qu’à choisir un lieu hors de la ville, pour que Rome au moins et les temples ne fussent pas souillés du sang des citoyens. Cette assurance du prince et les désertions qui d’un instant à l’autre se multipliaient parmi leurs défenseurs, ébranlaient la confiance des plus résolus, lorsqu’un grand tumulte se fit aux portes de la curie : les soldats sur lesquels on avait compté demandaient à leur tour un empereur, ne laissant au sénat que le soin de choisir le plus digne. Aussitôt, dans l’assemblée, les partisans de la république se turent et les ambitions éclatèrent. Un beau-frère de Caïus, Minutianus, offrit de se charger du fardeau de l’empire ; Valerius Asiaticus réclama l’honneur de ce dévouement ; Scribonianus, d’autres encore, se mirent sur les rangs. Pendant que les consuls discutaient leurs titres. Chéréas haranguait les soldats, pour leur faire honte d’aimer si peu la liberté : Vous demandez un empereur, leur disait-il, je vous en donnerai un, quand vous m’apporterez un ordre d’Eutrychus. C’était un cocher du cirque, favori de Caïus et naguère tout-puissant. Comme ils criaient le nom de Claude : Après un fou, vous voulez un idiot ; mais prenez garde, j’irai vous chercher sa tête. Ce discours réussit mal. Pourquoi combattre, dit un soldat, contre nos amis et nos frères, quand nous avons un empereur ? Et, tirant son épée, il prit la route du camp des prétoriens ; tous ses compagnons le suivirent. La populace les y avait déjà précédés pour mendier, elle aussi, quelque don de joyeux avènement. Les sénateurs, restés seuls, se reprochèrent les uns aux autres leur folle témérité ; puis, laissant là le Capitole et leurs rêves républicains, ils coururent au-devant de celui que tout à l’heure ils proscrivaient. Plusieurs furent blessés par les prétoriens furieux, et beaucoup eussent été tués sans l’intervention de Claude. Chéréas avait donné un exemple dangereux ; le nouveau prince, rentré au palais, l’envoya au supplice : il y marcha courageusement. Sais-tu tuer ? demanda-t-il au soldat chargé de l’exécution. Ton épée n’est peut-être pas bien affilée ; celle dont je me suis servi pour Caligula valait mieux ; et il voulut qu’on le frappât du même glaive. Quelques jours après, on célébrait les parentalia, fêtes funèbres où chacun faisait des libations en l’honneur des ancêtres. Beaucoup de citoyens mêlèrent Chéréas à ces sacrifices domestiques ; ils le suppliaient de leur être propice ; ils lui demandaient d’oublier leur lâche résignation. Quelques-uns de ses complices périrent avec lui. Un d’eux, Sabinus, que Claude voulait s’associer, refusa la vie ; il se jeta sur son épée avec tant de violence que la poignée de l’arme entra dans la blessure[16]. Telle fut cette révolution avortée. Elle montra ce que nous savions déjà ; les ambitieuses espérances de quelques nobles ; la servilité du sénat, l’indifférence des citoyens qui ne sont plus que les bourgeois de Rome, et surtout la faiblesse du pouvoir civil qui ne put se faire respecter de quelques cohortes. Ce n’était pas l’armée, ce n’étaient pas les vingt-cinq légions qui avaient vendu l’empire et vaincu le sénat sans tirer l’épée, sans sortir de leur camp ; il avait suffi de quelques milliers de prétoriens. Comme les voiles habilement jetés par le premier prince sur la constitution impériale sont rapidement tombés ! Le quatrième empereur n’est plus que l’élu d’une poignée d’hommes armés auxquels s’est jointe la tourbe de Rome. Il avait suffi des vingt-sept ans écoulés depuis la mort d’Auguste pour assurer cette prépotence de la soldatesque que nous avons montrée comme le terme inévitable de l’institution césarienne. On voit donc ce qui se trouvait à la base de l’empire : une cause permanente de révolution ; Claude nous montre ce qu’il y avait au sommet : une perpétuelle terreur. Toute sa vie il eut présent à l’esprit le souvenir de Caïus assassiné. Il s’entoura de gardes, non seulement au palais, mais au sénat et jusque dans les festins, où des soldats, au lieu d’esclaves, le servaient, tandis que d’autres, la lance à la main, veillaient autour de lui[17]. Personne ne l’approchait, pas même une femme, ni un enfant, sans qu’on se fût assuré, en les fouillant, qu’ils ne portaient point d’armes cachées, et, chez ses amis, il n’entrait qu’après avoir fait sonder tous les recoins de la chambre, jusqu’aux matelas des lits. Précautions inutiles : il se garde contre l’épée et le poignard, c’est par le poison qu’il périra ; il redoute et surveille tout le monde, et sa femme le tuera ! Claude avait alors cinquante ans[18]. Presque toujours malade dans son enfance, il était longtemps resté entre les mains des femmes et des affranchis, auprès de Livie son aïeule, et, plus tard, de sa mère Antonia, qui traitèrent durement le pauvre enfant, qu’on n’osait montrer au peuple ni aux soldats[19]. Tout le monde finit par l’oublier, à quarante-six ans il n’était même pas sénateur. On n’avait trouvé qu’une fonction à lui donner, celle d’augure, et l’on chargea de prévoir l’avenir l’homme qu’on jugeait incapable de comprendre le présent. Il se consola par le travail, écrivit divers ouvrages, quelques-uns en grec, entre autres les Annales des Carthaginois et celles des Étrusques, deux livres dont l’histoire déplore la perte[20]. Il voulut même introduire dans l’alphabet latin trois lettres qui lui planquaient, et Quintilien tenait la réforme pour nécessaire[21]. Ces patientes études en l’honneur de populations étrangères dissipèrent en lui plus d’un préjugé romain et lui donnèrent assez de lumières pour voir souvent juste dans les affaires publiques[22], mais pas assez de volonté pour gouverner, même sa maison. Comme il n’avait pas une nature capable de se redresser sous les affronts, il resta durant tout son règne ce qu’il avait été dans sa jeunesse, quand il tremblait devant Livie et Antonia, sans tenue ni dignité, parce qu’il était sans caractère, irrésolu, parce qu’il avait pris l’habitude d’obéir, de sorte qu’avec de bonnes intentions il laissa faire presque autant de mal qu’un prince détestable. Les tyrans de Rome peuvent se caractériser par leur genre de cruauté : Tibère l’avait froide et calculée ; Caligula, féroce ; Claude l’eut peureuse et bête. Le premier il donna aux Romains l’étrange spectacle d’un gouvernement de sérail où Ies femmes et Ies esclaves sont tout-puissants. Ceux qui alors le dirigeaient étaient sa femme Messaline, dont le nom est resté celui même de l’impudicité, et les serviteurs qui avaient vieilli dans sa maison. III. — LES AFFRANCHIS ; RÉFORMES ET TRAVAUX PUBLICS.Dans l’ancienne Rome, la constitution et les mœurs étaient contraires aux affranchis, parce que tout se faisait en public et par les citoyens. Il n’en fut plus de même sous l’empire, où le prince eut besoin d’hommes de confiance dont la vie fût liée à la sienne. Les affranchis ont bien mauvais renom et ils le méritent par leur esprit d’adulation et de servilité. Mais, d’abord, cet esprit était celui de tout le in onde après Actium, des plus grands comme des plus petits, de sorte qu’il n’était pas un élément nouveau dans la société romaine ; ensuite la classe des affranchis fournissait nécessairement des hommes distingués, car elle résultait, je l’ai déjà dit et il le faut répéter, à cause du préjugé contraire, elle résultait d’une sorte de sélection naturelle faite au sein de l’immense multitude d’hommes tombés dans la servitude. Parmi ceux qui y, étaient nés, combien n’avaient-ils pas quelque droit à se croire les frères ou les fils de leurs maîtres ? Ne sait-on pas d’ailleurs que les plus intelligents étaient soigneusement instruits et restaient dans la maison à titre de scribes, de grammairiens, de précepteurs, d’artistes, de médecins, ou d’hommes de confiance pour gérer la fortune de leur patron ? Que d’esclaves turcs, par les mêmes raisons, sont devenus pachas et vizirs ! On ne voit pas agir les affranchis de César ; Auguste retint les siens dans l’ombre. Mais c’est une nécessité pour les gouvernements absolus de se servir de petites gens. Nos rois n’accordaient les grandes charges civiles dans le gouvernement qu’à des hommes nouveaux, et Louis XIV en excluait systématiquement la haute noblesse. Par des raisons semblables, les empereurs romains agirent de même, quand la réalité cachée par Auguste fut mise à nu par ses successeurs, et que l’État devint la maison du prince. Le seul ministre qu’ait eu Tibère fut un chevalier ; sous Claude, ses domestiques régnèrent ; c’étaient quatre affranchis : Calliste, qui prétendait l’avoir sauvé du poison sous Caligula ; Polybe, son lecteur ; Narcisse, son secrétaire, et Pallas, son intendant. Celui-ci se disait descendant des rois d’Arcadie, généalogie acceptée du sénat, où un Scipion vanta le désintéressement du noble affranchi qui, en vue de l’utilité publique, daignait se laisser compter parmi les serviteurs du prince. Ces hommes étaient avides, mais dévoués et fidèles : Narcisse, dit Tacite, eût donné sa vie pour son maître[23]. Claude, qui venait de voir le sénat proclamer la république, ne pouvait, comme Auguste, l’associer à son gouvernement, ni prendre pour conseillers ces grands qui tout à l’heure se disputaient l’empire, qui, tant de fois, conspireront contre lui. Des affranchis étaient plus sûrs ; il se livra à eux tout entier et fut, dit Suétone, plutôt leur ministre que leur prince, n’ayant, ajoute Tacite, ni affections ni haines que celles qui lui étaient commandées par eux[24]. Ces hommes, contrairement à l’habitude des parvenus, se montrèrent favorables aux gens de leur condition, ils en mirent partout. Jusqu’au règne d’Hadrien, les affranchis furent les véritables administrateurs de l’empire, puisqu’ils remplirent tous les bureaux de la chancellerie impériale et quantité de charges au dehors[25]. Au reste, pour ceux qui regardent ailleurs qu’à Rome, ce gouvernement des libertini ne manqua ni d’activité ni même de gloire. Claude débuta sagement. Après s’être fait donner par le sénat la plupart des titres qu’avaient eus ses prédécesseurs, il proclama une amnistie générale. Il sut que Galba, en Gaule, avait été sollicité de prendre l’empire : il le mit au nombre de ses meilleurs amis ; on a vu qu’il avait voulu sauver Sabinus. Il cassa tous les actes de Caligula, niais fit jurer l’observation des lois d’Auguste. Il abolit les nouveaux impôts, rappela les bannis, rendit les biens injustement confisqués et restitua aux villes les statues que Caïus leur avait enlevées. Il interdit l’action de lèse-majesté et livra à leurs maîtres ou fit combattre dans l’arène les esclaves qui avaient servi de délateurs. Naturellement débonnaire, ennemi du faste, qu’il n’avait jamais connu, il prenait sans trop de peine ces façons bourgeoises qui avaient tant servi à la popularité d’Auguste, mais il en perdait le bénéfice par d’étranges inconséquences. Ainsi, il visitait ses amis malades avec une nombreuse et bruyante escorte ; il se levait devant les magistrats, sollicitait les consuls, le sénat, comme s’il n’eût compté que sur leur faveur, et les Pères étaient obligés de délibérer sous la surveillance du préfet du prétoire et de ses tribuns admis en armes dans la curie. Il aimait à juger, et souvent jugeait bien, contrairement au droit, mais suivant l’équité, au grand scandale des jurisconsultes, qui ne voyaient que les textes et les formules. Une femme refusait de reconnaître son fils, les preuves étaient douteuses : il lui ordonne d’épouser le jeune homme et la force d’avouer sa maternité ; c’était un autre jugement de Salomon. Sa tenue sans dignité, sa tête branlante, ses mains agitées d’un tremblement convulsif, son bégaiement, et parfois des sentences ridicules ou des plaisanteries de bas étage, le déconsidéraient. J’ai ouï dire à des vieillards, raconte Suétone, que les avocats abusaient de sa patience au point de le rappeler, quand il descendait de son tribunal, et de le retenir par le pan de sa toge. Un plaideur grec osa lui dire : Et toi aussi, tu es vieux et imbécile ! Un chevalier romain, après lui avoir reproché sa sottise et sa cruauté, lui lança au visage un poinçon et des tablettes qui lui firent à la joue une blessure profonde. Pour que les greniers de Rome fussent toujours remplis, il fit, dans l’intérêt du commerce des grains, des règlements qui subsistaient un siècle après lui, et il prenait. à sa charge les pertes causées aux fournisseurs par les tempêtes ; mais il laissait sa femme et ses affranchis gagner sur les marchés et causer des famines, de sorte qu’une année on fut obligé d’établir un maximum. Il envoyait au supplice ceux qui usurpaient le titre de citoyen ; il l’ôtait à tous ceux, même des provinces orientales, qui ne parlaient pas latin, et Messaline, Pallas, vendaient ce titre au plus offrant. Auguste avait aboli la censure, il la rétablit et l’exerça plutôt avec le goût d’un antiquaire amoureux des vieux usages qu’avec la conscience des besoins réels de l’empire. Il n’accepta point de défense présentée par des avocats et nota des citoyens pour être sortis d’Italie sans sa permission ; il fit briser chez le vendeur un char d’argent d’un travail précieux, et publia en un seul jour vingt édits pour avertir de bien goudronner les tonneaux, attendu que les vendanges seraient bonnes ; pour recommander le sue d’if contre la morsure des vipères, pour annoncer une éclipse[26], etc. La populace, qui se reconnaissait dans ce vieillard peureux et bavard, sensuel et gourmand, grand amateur de jeux[27], de procès et de bons mots à gros sel, cruel sans méchanceté, grondeur sans colère, moraliste de petites choses, très paterne et bonhomme au fond[28], malgré son goût pour les spectacles de mort et sa facilité à tuer, la populace l’aimait, et, un jour qu’elle le crut assassiné, elle fit presque une émeute. Les affranchis, qu’un long pouvoir n’avait pas encore gâtés et qui se sentaient, comme leur maître, entourés de périls, répondirent aux conspirations par des supplices, mais aussi ils cherchèrent à justifier leur influence par des services. L’on vit ce que sans doute on n’attendait guère : à l’intérieur, de sages mesures et d’utiles travaux ; dans les provinces, une administration libérale ; au dehors, une politique ferme et que le succès récompensa. La législation civile de Claude est remarquable ; depuis Auguste il ne s’était point fait d’innovations aussi importantes. Les esclaves malades étaient tués ou abandonnés par leurs maîtres ; les plus heureux étaient portés dans l’île du Tibre, auprès du temple d’Esculape : mais qu’ils y guérissent ou mourussent, cela regardait le dieu ; Claude décida que l’abandon équivaudrait au don de la liberté, et que le maure qui tuerait son esclave serait puni comme homicide[29]. Cette loi atteste le mouvement qui s’opérait dans les idées, et dont Sénèque est alors dans la société païenne le plus illustre représentant. Les esclaves ne sont pas encore tout à fait des hommes, mais ils cessent d’être des choses dont le propriétaire use et abuse à son gré. Toutefois les affranchis qui entouraient le prince ne demandaient pas qu’on relâchât les liens du patronage : une constitution défendit d’admettre en justice l’affranchi à témoigner contre son patron et menaça d’être rendus à leur maître ceux qui, après avoir reçu de lui la liberté, l’obligeraient a se plaindre de leur ingratitude. L’ancienne loi sacrifiait la famille au paterfamilias. Le sénatus-consulte Velléien défendit les femmes contre leur ignorance des subtilités du droit relativement aux obligations[30], et la mère qui avait perdu ses enfants obtint par une constitution impériale la faculté de leur succéder comme les autres agnats, ad solatium liberorum amissorum. Le mariage était interdit aux soldats : il leur reconnut les droits des pères de famille[31]. D’après l’ancienne législation, le fils de famille ne pouvait rien acquérir qui lui appartint en propre. Cette incapacité fut peu à peu détruite par la théorie des pécules, surtout par celle du castrense peculium, établi par Auguste, et qui donnait au fils la propriété de ce qu’il acquérait au service militaire. Claude développa ce droit nouveau et essaya de protéger les fils de famille contre eux-mêmes et contre les usuriers. Ceux-ci reçurent défense de prêter à intérêt aux enfants durant la vie des pères. Tacite pense que cette loi arrêta leurs brigandages. C’est peu probable ; cependant, en interdisant aux créanciers d’intenter une action au fils, même après la mort du père, le sénatus-consulte Macédonien[32] leur enlevait une garantie qui devait rendre les prêts plus rares, mais aussi plus onéreux pour le débiteur de bonne foi. Auguste avait attaqué la doctrine si rigoureuse de l’ancien droit à l’égard des legs, en donnant force obligatoire aux codicilles, et les fidéicommis étaient ainsi devenus de véritables dispositions testamentaires ; mais la juridiction des fidéicommis n’avait été déléguée jusqu’alors aux magistrats de Rome que comme une commission annuelle, elle leur fut attribuée par Claude à perpétuité ; il la concéda même aux autorités provinciales[33] : c’était encore un pas dans une voie libérale. Les avocats faisaient des gains énormes ; un plaideur malheureux et trompé était venu se tuer chez l’un d’eux ; Claude eût voulu les supprimer, ce qui était absurde ; il fixa du moins pour leurs honoraires un maximum de 10.000 sesterces[34] ; et leurs exigences en devinrent probablement plus grandes, car ces sortes de lois produisent le contraire de ce que le législateur en attend. Les fêtes prenaient une partie de l’année et diminuaient le travail ; le nombre des jours fériés fut réduit[35] ; mais l’oisiveté le fut-elle ? Toutes ces mesures n’en étaient pas moins l’indice d’une bonne volonté honorable. Ces parvenus qui gouvernaient sous le nom de l’empereur essayèrent aussi de maintenir la distinction des ordres. On ne put devenir citoyen si l’on ne parlait facilement latin, fût-on un des premiers de sa province ; chevalier si l’on avait pour père un affranchi ; sénateur si l’on n’était au moins arrière-petit-fils d’un citoyen, et l’on n’obtenait la questure, c’est-à-dire l’entrée aux grandes charges publiques, qu’à la condition d’avoir assez de fortune pour donner au peuple un combat de gladiateurs. Une femme libre qui avait commerce avec un esclave tombait en servitude[36]. Ils firent aussi bonne police dans Rome. Les Juifs troublaient de nouveau la ville[37], et les bannis des provinces y accouraient : on chassa les uns et les autres. L’aristocratie, dépouillée à Rome, gardait à l’armée les premiers grades ; Claude les lui laissa. Un règlement militaire détermina l’avancement des chevaliers, qui débutaient par le commandement d’une cohorte, puis d’une aile de cavalerie et n’arrivaient qu’ensuite au tribunat légionnaire. On ne voulait cependant pas que l’armée conservât un trop long souvenir de ses nobles chefs : défense fut imposée aux soldats de remplir à l’égard des sénateurs le devoir des clients et d’aller les saluer dans leurs maisons. Claude montra la même défiance lorsqu’il s’attribua le droit, jusqu’alors réservé au sénat, d’accorder à ses membres des congés pour voyager hors d’Italie, et qu’il interdit toute érection de statue dans Rome sales permission expresse. Le peuple même ne vit point respecter les derniers droits qui lui restassent, sa royauté au théâtre ; de sévères édits le punirent d’avoir insulté un consulaire et quelques nobles matrones[38]. Dans les fonctions publiques il fit peu de changements. Le droit, jusqu’alors exercé par les préteurs, de donner des tuteurs aux pupilles, passa aux consuls, et les procurateurs du prince obtinrent que leurs jugements auraient la même force que les siens[39]. La première mesure semble bonne, parce qu’on ne pouvait aller chercher trop haut une protection impartiale pour les orphelins[40] ; la seconde était mauvaise, parce qu’elle donnait aux agents financiers une importance dont ils abuseront, et qu’en rendant le fisc juge et partie dans sa cause, elle renouvelait les inconvénients des tribunaux autrefois confiés aux chevaliers. Il chargea trois anciens préteurs de recouvrer les créances de l’État, et quelques administrateurs du trésor public ayant été accusés de malversation, il ne les punit point, mais il examina leurs livres, cassa des baux, et s’imposa l’obligation de veiller de prés sur leurs successeurs[41]. Claude, dit son biographe, entreprit de grands travaux,

mais il s’attacha moins au nombre qu’à l’utilité. Il acheva un aqueduc

commencé par Caligula, qui amenait d’une distance de 40 milles l’eau de plusieurs

sources, et la distribuait dans les quartiers les plus élevés de Rome[42] ; il fit, ce que

César n’avait pas eu le temps d’exécuter, un port à Ostie, avec deux jetées

précédées d’un môle que surmontait une tour semblable au phare d’Alexandrie,

pour guider la nuit la marche des vaisseaux[43]. Ce travail

était de la plus haute importance pour Rome, car, sans lui, l’approvisionnement

de la ville en grains eût été fort mal assuré. Les blés de Sardaigne, de

Sicile et d’Afrique arrivaient aisément à Rome, la traversée n’étant point

longue et se faisant dans la bonne saison. Il n’en était pas de même pour la

flotte d’Alexandrie qui ne partait qu’en septembre ; il lui fallait, dans les

meilleures conditions, douze on treize jours de mer pour atterrir à l’embouchure

du Tibre, et, à cette époque de l’année, les colères de Il aurait aussi fallu améliorer la navigation du Tibre, et

pour cela creuser son lit ou y faire arriver des eaux plus abondantes ; cette

idée conduisit à reprendre un projet présenté à Auguste, le dessèchement du

lac Fucin. Ce lac, qui couvrait une surface de IV. — ADMINISTRATION PROVINCIALE ET GUERRES.L’administration provinciale fut, comme sous Auguste et Tibère, vigilante, avec des intentions encore plus libérales. Des concussionnaires furent punis sur la plainte des provinciaux[48], entre autres Cadius Rufus que les Bithyniens avaient accusé, et, pour qu’on pût toujours citer devant le sénat un gouverneur au sortir de charge, Claude se fit une loi de ne jamais donner de nouvelles fonctions qu’après un intervalle de plusieurs mois. Souvent il répéta dans le sénat qu’une bonne gestion était un service à lui personnellement rendu. Ne me remerciez pas, disait-il a ceux qu’il nommait, ce n’est point une grâce que je vous ai accordée ; nous partagerons ensemble le poids de l’empire, et je serai votre obligé si vous administrez bien[49]. Auguste avait voulu constituer, au milieu des nations

soumises, une minorité romaine qui fût le point d’appui du gouvernement,

minorité assez forte pour faire partout respecter l’ordre et que, par ses

lois, il essayait de rendre digne de sa mission. Mais, avec ce système, on ne

gouvernait encore que dans l’intérêt de Rome, de Rome pacifiée, je le veux

bien, et ramenée, Auguste du moins l’espérait, aux antiques vertus. Effort

inutile ! car c’était ne prétendre à rien moins qu’à arrêter le mouvement du

monde, comme si les empereurs eussent pu continuer l’aristocratie

républicaine contre laquelle ils achevaient, par les supplices, les batailles

de Pharsale, de Thapsus et de Philippes. Représentants malgré eux-mêmes d’intérêts

nouveaux, ils remplissaient, à leur insu, le rôle que les circonstances leur

imposaient, et, tout en croyant ne veiller qu’à la pais publique, ils

favorisaient une des brandes évolutions du monade. Auguste avait conseillé d’être

avare des privilèges de la cité romaine ; et, dans le court espace de

trente-quatre ans, le nombre des citoyens s’était accru de deux millions : au

recensement de l’an 14, ils n’étaient que 4.937.000, sur plus de 21 millions

d’âmes ; lorsque Claude ferma le lustre en 48, il en annonça 5.984.072, ou,

selon d’autres chiffres, 6.944.000, qui représentaient une population de 30

millions, et un accroissement moyen annuel de 260.000 citoyens, soit plus d’un

pour cent. par an. Ainsi, l’œuvre d’assimilation avançait, mais lentement, et

toujours au hasard, sans l’organisation qui eut forme de cette nation

nouvelle une masse homogène. Même en établissant de temps à autre quelque

colonie, en faisant çà et là quelques citoyens, on cédait à une nécessité qu’on

ne comprenait point, et l’on ne savait pas, ce qui est le grand art des

politiques, faire d’une force, qu’il était si facile de produire et de

discipliner, un élément de progrès et de conservation. Claude avait devina ce

secret de la grandeur romaine ; en plein sénat, à la face de ces nobles qui

oubliaient que leur laticlave cachait tant d’Italiens et d’étrangers, il

rappela, avec une rare intelligence de l’histoire, continent Rome s’était

formée ; il montra que la même loi d’extension continue et d’assimilation

progressive qui avait fait la fortune de la république devait être le salut

de l’empire. Cette question fut agitée, en l’an 48, à propos d’une pétition

des notables de A l’égard des autres provinces, les textes manquent ; sans prendre a la lettre les exagérations haineuses de Sénèque, on peut cependant affirmer que, dans une mesure un peu différente, la même conduite fut partout suivie. D’après ce que nous rapporte l’historien Josèphe, Claude fut aussi favorable aux Juifs qu’à ses compatriotes des bords du Rhône. Ceux-là, moins ambitieux, n’enviaient pas l’honneur du laticlave ; mais, déjà répandus dans toutes les provinces orientales, ils s’y faisaient donner, malgré leur turbulence à Rome, le libre exercice de leur religion et de leurs coutumes, même l’exemption du service militaire. Il est juste, leur écrivait-il, que chacun vive dans la religion de son pays. Mais, lorsqu’ils voulaient employer aux fortifications de Jérusalem l’or que, de tous les points de l’empire, ils envoyaient a leur temple, l’empereur arrêtait ces travaux, qui laissaient trop voir l’éternelle espérance de ce peuple indestructible[52]. Les dieux de Cette lutte en entraîna une autre. Puisque Rome se prenait

corps à corps avec le druidisme pour le déraciner de Tout le sud de l’île était soumis ; c’était la première

fois depuis Auguste que le dieu Terme avançait réellement. Plautius réserva

au prince l’honneur d’achever cette conquête. Sous prétexte de difficultés

qui nécessitaient sa présence, il l’invita à passer dans l’île. Claude s’y

rendit, franchit Plautius, resté en Bretagne, y organisa une nouvelle

province. Mais la domination romaine n’avait : pas encore franchi cette

barrière du pays de Galles où se sont toujours arrêtées les invasions

victorieusement faites sur la côte orientale[58], et le

successeur de Plautius, Ostorius Scapula, se trouva en 50 aux prises avec un

soulèvement général des peuples de l’Ouest. Les druides de l’île de Mona

réunirent autour du drapeau de l’indépendance politique et religieuse toutes

les tribus établies derrière les montagnes qui traversent l’Angleterre du

nord au sud. Le héros de la première guerre et le plus brave des chefs

bretons, Caractac, qui avait préféré l’exil aux bienfaits de l’étranger, eut

encore le commandement suprême. Au même moment les Icènes, au sud de l’Humber,

prirent les armes, et les Brigantes, peuple puissant qui dominait plus au

nord, de l’un à l’autre rivage, préparèrent une défection. La province était

enveloppée d’ennemis. Heureusement, il n’y eut point de concert dans cette

triple attaque, et les Icénes, forcés par les seules cohortes auxiliaires

dans un camp qu’ils croyaient inexpugnable, les Brigantes, soumis par un

mélange de douceur et de sévérité, rentrèrent en repos. Une colonie de

vétérans fut établie, pour veiller sur les tribus du nord, à Camulodunum, à proximité

de Pendant qu’on triomphait à Rome, les Silures continuaient une guerre de surprises et d’embuscades qui coûtait beaucoup de monde aux Romains. Uri jour, ils enveloppèrent un corps laissé dans leur pays pour y construire des forteresses, et ils l’eussent écrasé, si Ostorius n’était accouru avec toutes ses forces. Une autre fois, ils enlevèrent deux cohortes auxiliaires et distribuèrent à leurs voisins le butin et les prisonniers, qui allèrent rougir de leur sang les autels druidiques toujours debout dans l’île de Mona ; une légion même fut battue. Mais A. Didius, le successeur d’Ostorius, qui était mort dans sa charge, rendit le calme à la province, sans toutefois en étendre les limites ; il se contenta, pour protéger les conquêtes de ses prédécesseurs dans le sud-est de l’île, de jeter en avant de la province un petit nombre de postes fortifiés[60]. Ces victoires gagnées aux extrémités du monde, sur des peuples que César n’avait pu soumettre, qu’Auguste et Tibère n’avaient osé attaquer, eurent un grand retentissement dans tout l’empire. On a récemment trouvé en Asie un monument élevé par Cyzique à Claude, le vainqueur des Bretons[61]. Les légions avaient franchi l’Océan ; elles passèrent

aussi le Rhin. Dès la première année du règne de Claude, les Cattes, les Marses

et les Chauques avaient été vaincus, et la dernière des aigles de Varus

reconquise ; de soi-te qu’à ce principat revenait la gloire d’avoir arraché

aux Barbares, après cinquante ans, leur dernier trophée. Cependant le

souvenir même de la grande défaite commandait de ce côté la prudence[62]. Il y a encore une conséquence à tirer de ces faits : c’est

que si le gouvernement impérial était avare pour les légions de gloire

militaire, il leur en offrait une autre, celle des grands travaux d’utilité

publique. Voici Corbulon qui creuse un canal, Rufus qui ouvre des mines, et l’armée

de la haute Germanie qui continue l’immense retranchement des terres

décumates. Tout à l’heure Paulinus achèvera la chaussée de Drusus le long du

Rhin, et Vetus voudra ouvrir une communication navigable entre Tacite ne voit aussi qu’une satisfaction de vanité pour l’impératrice dans l’envoi d’une colonie de vétérans chez les Ubiens, dont la ville, oie elle était née, prit dès lors le nom de Colonia Agrippina (50 de J.-C.) ; mais l’empire avait besoin d’une place forte et toute romaine sur le Rhin inférieur, et le lieu était si bien choisi, que Cologne est restée jusqu’à ce jour une des grandes villes de l’Allemagne. Les Romains même reconnaîtront bientôt, durant la guerre de Civilis, la sagesse de cette mesure. Dans la haute Germanie, l’empereur se contenta encore de repousser les Cattes sans essayer de les dompter. L’honneur de cette expédition revint tout entier aux cohortes gauloises des Némètes et des Vangions qui allèrent surprendre, l’ennemi et délivrèrent quelques soldats de Varus, captifs depuis quarante ans. Pomponius, campé avec ses légions vers le Taunus, y attendait les Cattes, dans la pensée qu’ils poursuivraient jusque-là ses cohortes. Mais la crainte d’être pris à dos par les Chérusques, maintenant amis fidèles des Romains les arrêta, et ce furent des députés et des otages qui vinrent solliciter la paix (50 de J.-C.). Les Frisons rentrés dans une demi servitude, les Chauques contenus, les Chérusques affaiblis, les Cattes humiliés[66], Claude avait le droit de frapper une monnaie triomphale avec la légende de Germanis. Au sud, le roi que Drusus avait donné trente ans

auparavant aux Suèves de La tranquillité des pays de la rive droite du Danube est

attestée par le silence même des historiens ; un fait d’une certaine

importance eut cependant lieu à l’extrémité de ces provinces. Rhémétalcès,

que Caligula avait fait seul roi de toute Ce roi du Bosphore, descendant du grand Mithridate, dont

il portait le nom, devait à Claude sa couronne[69]. L’empereur, peu

de temps après son avènement, avait fait une nouvelle distribution des

royaumes vassaux. E avait rendu à Antiochus C’était pour qu’il recouvrât l’Arménie que Claude avait

donné la liberté à Mithridate l’Ibérien. Les dissensions des Parthes

rendaient l’entreprise facile. Ce malheureux peuple était retombé dans son

anarchie habituelle, après la mort d’Artaban III (44 de J.-C.). Vardan et son neveu Gotarzès

se disputaient le pays, tour à tour fugitifs ou maîtres de la couronne. Pour

la troisième fois ils allaient en venir aux mains, à l’extrémité de l’empire,

dans Claude s’était vanté trop vite d’avoir eu en Orient la fortune d’Auguste.. Son protégé chez les Parthes était fugitif et déshonoré ; son candidat au trône d’Arménie, plus malheureux encore, fut renversé par un neveu, Rhadamiste, qu’il avait comblé de bienfaits, et qui le fit mourir, avec sa femme et ses enfants, étouffé sous des monceaux d’étoffes, pour ne pas violer le serment qu’il lui avait prêté de n’attenter a sa vie ni par le fer ni par le poison. Quelque habitué qu’on fut en Orient aux crimes des maisons royales, on s’indigna de celui-ci. Vologèse crut l’occasion favorable de recouvrer l’Arménie pour son frère Tiridate. Toutes les villes lui ouvrirent leurs portes ; mais l’hiver et une contagion le chassèrent. Rhadamiste, revenu d’Ibérie, se baigna dans le sang de ceux qu’il appelait des rebelles. Ils se soulevèrent contre lui, investirent son palais, et il ne dut son salut qu’à la vitesse de son cheval. Sa femme, Zénobie, grosse de plusieurs mois, le suivait. Pour ne point ralentir la fuite de son époux, elle lui demanda la mort ; il la frappa lui-même et jeta son cadavre dans l’Araxe. Mais le coup n’était point mortel ; des bergers la recueillirent ; elle guérit, et fut conduite vers Tiridate, qui la traita en reine. L’influence romaine en Arménie était perdue ; Corbulon la rétablira au commencement du règne suivant. En Lycie, quelques Romains avaient été tués, et cette

petite république était fort troublée ; Claude lui cita une liberté dont elle

usait mil, et la réunit à la Pamphylie[72]. Il sera

question ailleurs des affaires de Palestine ; disons seulement qu’à la mort d’Agrippa,

en 44, Claude jugeant le fils de ce prince trop jeune pour lui succéder,

avait de nouveau réuni Pour achever le récit du peu d’événements que nous

connaissons sur l’histoire provinciale durant ce principat, rappelons encore

les succès de Suetonius Paulinus dans A ce règne ou au suivant se rattachent les hardies reconnaissances dont parle Ptolémée, et qui furent poussées dans l’intérieur de l’Afrique par Julius Maternus, jusque dans la contrée d’Agysimba, au pays des rhinocéros, et par Septimius Flaccus, chez les Éthiopiens, à trois mois de marche au delà de Garama. Pline rapporte (VI, 24) qu’un affranchi du fermier des douanes impériales dans la mer Rouge, ayant doublé l’Arabie, fut poussa ; par les vents jusqu’à l’île de Taprobane, qu’il y resta six mois, apprit la langue du pays, et, au retour, ramena quatre ambassadeurs qui donnèrent à Claude de curieux renseignements sur l’île, ses habitants et son commerce avec les Sères. Ce principat ne manquait donc pas de gloire militaire et

politique. V. — MESSALINE.Le vice et le bourreau avaient si bien décimé la noblesse romaine, que Claude fut obligé de faire des patriciens, la même année où il ouvrit le sénat aux notables des provinces (48). Une aristocratie se substituait à l’autre : celle du monde remplaçait celle de la cité, signe manifeste que bientôt aussi vont arriver les empereurs provinciaux. Les gentes créées par César et par auguste s’étaient déjà éteintes[78], et il restait bien peu des cinquante maisons troyennes que Denys d’Halicarnasse comptait encore sous le premier empereur. Claude lui-même avait aidé à en diminuer le nombre : durant son règne périrent trente-cinq sénateurs et plus de trois cents chevaliers : plusieurs, victimes des passions honteuses et de l’avidité de Messaline, quelques-uns emportés par le suicide que des hommes sans croyances et sans utile emploi de la vie[79] estimaient la dernière ressource d’une existence fatiguée par le plaisir et la crainte, mais le plus grand nombre frappés à la suite de complots imprudents ou de crimes avérés. On se souvenait de la tentative avortée après la mort de Caïus, et on croyait pouvoir la reprendre ; même après Néron, il y aura des républicains, car les folies des nouveaux empereurs ravivaient les regrets pour ce gouvernement qui avait conquis le monde. Plus nombreux encore étaient ceux qui, voyant la première place si étrangement occupée, croyaient facile d’en jeter bas un prince que sa mère appelait une erreur de la nature, un homme commencé et non achevé. Un assassin, armé d’un poignard, pénétra un jour jusqu’au lit de l’empereur : deux cavaliers essayèrent de le tuer, l’un à la sortie du théâtre, l’autre durant un sacrifice[80]. Un petit-fils de Pollion, un petit-fils de Messala, tentèrent une révolution[81] et firent entrer dans le complot des gens du palais. Pomponius enfin commença une guerre civile, et Scribonianus souleva l’armée de Dalmatie, en promettant à ses soldats de rétablir la république, tandis que Vinicianus, un des candidats à l’empire, après le meurtre de Caïus, un préteur en charge et nombre de sénateurs et de chevaliers préparaient à Rome un mouvement. Scribonianus, proclamé empereur, écrivit à Claude une lettre pleine de reproches sanglants et lui ordonna de rentrer dans la vie privée, d’où il n’aurait jamais dû sortir. Le timide empereur eût volontiers obéi. Le respect que les légions conservaient pour la famille des Césars le sauva. Effrayés d’un présage contraire, les rebelles refusèrent de marcher sur Rome, et le premier empereur sorti des castra stativa fut tué après cinq jours de royauté. Sa femme dénonça ses complices ; tous ceux qui ne purent acheter la faveur de Messaline ou celle des affranchis périrent. Malgré des lois récentes, on reçut les délations des esclaves contre leurs maîtres, et des sénateurs furent envoyés à la question. On épargna les enfants, mais la plupart des femmes partagèrent le sort de leurs époux. Une d’elles s’illustra : Arria, femme du consulaire Pætus. Elle suivit dans une barque le vaisseau qui l’amenait à Rome et, quand elle le vit condamné, au lieu d’implorer pour elle-même Messaline, qui l’aimait, elle saisit un poignard, s’en frappa, puis le donna tout sanglant à Pætus dont le courage faiblissait : Tiens, lui dit-elle, cela ne fait pas de mal[82]. Vinicianus et beaucoup d’autres se tuèrent. Par un singulier contraste avec la mollesse de leur vie, ces Romains dégénérés voulaient qu’on les reconnût au moins a leur dernière heure pour les fils de leurs pères. Quand Valerius Asiaticus n’eut obtenu de Claude, après une défense touchante, que le choix de la mort, redevenu calme depuis qu’il n’avait plus à disputer sa vie, il reprit pour un jour ses exercices ordinaires, se baigna et donna un grand festin, où il montra beaucoup de gaieté. Au sortir de table, avant de se faire ouvrir les veines, il alla visiter son bûcher, dressé dans son,jardin, et, le trouvant trop près de ses arbres, il le fit changer de place, de peur qu’il n’endommageât leur magnifique ombrage. Bien mourir était le seul point d’honneur qui restât à ces Romains. Messaline leur donna de fréquentes occasions de le montrer[83].