|

I. — LA FAMILLE IMPÉRIALE.

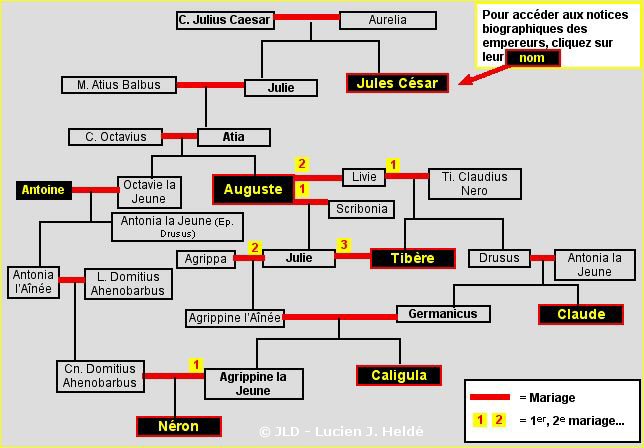

Comme Louis XIV, Auguste finit son règne dans le deuil et

l’isolement : c’est le sort des trop longues existences. Il avait vu mourir l’un

après l’autre tous ceux qui lui étaient attachés par les liens du sang, de l’amitié

ou de la gloire, tous ceux qui étaient l’appui ou l’honneur de son

gouvernement sa sœur Octavie (11 av. J.-C.) ; Marcellus (23), à la fois son neveu et son gendre ;

Virgile (19),

Agrippa (12), Drusus

(9), Mécène (8), Horace (8). Huit ans avant

notre ère, il ne lui restait que les enfants nés du second mariage de sa

fille Julie avec Agrippa, ceux de Drusus et Tibère.

L’empereur avait pour ses petits-fils une tendre

affection. Des soins donnés par lui-même à leur éducation et des honneurs

prématurés révélèrent ses desseins sur eux. Dans sa pensée, il leur réservait

son pouvoir. Cette grave question de la succession au principat n’avait pas

encore été publiquement traitée. Cependant, après avoir fondé le gouvernement

impérial, par la concentration aux mains d’un seul homme de toute l’autorité,

il fallait désigner à l’avance celui qui hériterait des droits impériaux ;

car un empire si vaste, qui avait des lois et point d’institutions, des

habitants et pas de citoyens, des mœurs municipales et pas de patriotisme en

dehors de la cité, ne pouvait retomber périodiquement dans les incertitudes

et les troubles d’une élection. Auguste reconnaissait bien cette nécessité,

mais le désintéressement affecté de sa vie entière l’empêchait de décréter

ouvertement l’hérédité, et son esprit ne fut ni assez libre ni assez fort

pour trouver et établir un autre système. Fidèle à ses habitudes de

temporisation, il attendit les événements pour régler sur eux sa conduite au

lieu de les dominer. On ne voulut donc prévoir ni les minorités ni l’extinction

de la famille impériale, pas même la maladie ou la mort du premier empereur.

Tout fut remis au hasard, à la

Fortune du jour, cette grande divinité des Romains et,

de leur chef. Ce fut une faute qui pesa trois cents ans sur l’empire, et l’on

doit en demander compte à Auguste, car il était assez sûr, dans la seconde

moitié de son principat, de la docilité des Romains, pour renoncer enfin aux

hypocrites ménagements.

Ce qu’il n’osait fonder en droit, il tâcha de l’établir en

fait. Comme César, il n’avait pas eu de fils. Il adopta son neveu Marcellus,

et, à la mort de ce jeune prince, donna Julie, sa veuve, à Agrippa. Prendre

le vieux soldat pour gendre, c’était presque l’associer à son pouvoir et le

désigner une seconde fois pour la succession à l’empire. Auguste confirma les

Romains dans cette pensée, en partageant, l’an 19, la puissance tribunitienne[1] avec lui, et en

adoptant plus tard ses deux fils, Caius et Lucius César.

Le mort d’Agrippa ayant tout remis en question, il se

décida à faire enfin dans le gouvernement et dans sa maison une grande place

au fils de Livie. Tibère fut obligé d’épouser la veuve d’Agrippa et de

Marcellus, bien que sa femme Vipsania, qu’il aimait, lui eut déjà donné un

fils et commençât alors une seconde grossesse. L’empereur comptait que l’ambition

satisfaite de Tibère laisserait aux fils de Julie le temps de grandir et de s’approcher

peu à peu du pouvoir qu’il leur destinait. Dès qu’ils furent sortis de la

première enfance, il reprit pour eux le système qui lui avait si bien réussi,

de l’occupation des magistratures républicaines. Dès sa quatorzième année,

Lucius était augure ; Caius, de trois ans plus âgé, avait un sacerdoce, l’entrée

au sénat, le droit de siéger dans les jeux et les banquets publics, avec le

laticlave, au rang des sénateurs ; tous deux étaient consuls désignés pour

entrer en charge cinq ans après, lorsque chacun d’eux aurait atteint sa

vingtième année En attendant, ils prenaient le nue de Pinces de la jeunesse.

Dans le sénat, dans la ville, personne ne réclama : on eût accepté bien plus

si Auguste avait osé davantage ; on ne s’indigna que dans la famille impériale.

Malgré sa dissimulation profonde, Tibère ne put voir sans dépit qu’il fût

accordé moins à ses longs services qu’à la naissance de ces deux enfants, qui

ne ménageaient point son orgueil. Gâtés par des honneurs prématurés et par

les adulations, ils vivaient dans la débauche avec la présomption de leur

âge, l’arrogance de leur fortune, et ils ne cachèrent pas leur mécontentement

quand Auguste, afin de tenir en bride leur turbulente ambition, donna à

Tibère la puissance tribunitienne pour cinq ans. II ne fallait pas beaucoup

de clairvoyance à un homme qui était disposé à en trop avoir, pour sentir

dans ces deux jeunes gens de futurs et implacables ennemis. Les débauches de

sa femme Julie pesaient aussi à la fierté de celui qui était le chef de la

plus noble des maisons romaines. Il ne pouvait répudier la fille de l’empereur,

et il se voyait enlever la récompense qu’il avait attendue de ce mariage

odieux. Avec sa décision habituelle et la ténacité des Claudius, il se

résolut à quitter la cour, Rome, l’Italie même, pour aller vivre en Orient

dans une condition privée. Cette retraite était une sorte d’accusation

publique contre les faiblesses paternelles d’Auguste. L’empereur le comprit

et chargea Livie de retenir son fils ; lui-même alla jusqu’à se plaindre dans

le sénat d’être abandonné. Tout fut inutile ; plutôt que de céder, Tibère

déclara qu’il se laisserait mourir de faim, et, de fait, il resta plusieurs

jours sans manger. Lorsque Auguste eut autorisé son voyage, il partit

modestement, ne se plaignant pas, n’expliquant rien, et alla se fixer à

Rhodes. Agrippa avait agi ainsi au moment de l’élévation de Marcellus. Tibère

se croyait autant que lui nécessaire, et pensait être rappelé comme lui, de

façon à être tiré de pair d’avec les jeunes Césars. Auguste, vivement blessé,

le prit au mot sur son dégoût des affaires publiques, feignit de l’oublier à

Rhodes et l’y laissa sept ans. Il se trouvait délivré par cet exil volontaire

de la gêne qu’imposait à ses affections la présence de ce fils de Livie, dans

la maturité de l’âge et l’éclat des services. Mais c’est alors qu’il est

frappé dans tous les siens, comme si le génie du mal planait sur sa maison,

pour y jeter le deuil et la honte. D’abord, Julie s’abandonne aux plus

scandaleux excès. Pendant longtemps on cache tout à l’empereur, pour que

l’impunité entraîne sa fille à d’irrémédiables imprudences ; et quand on lui

ouvre les yeux, le père ne peut reculer, le réformateur des mœurs doit punir

: Julie est exilée dans l’île de Pandataria, et Auguste, la poursuivant jusque

dans la mort, défendit que son corps fût jamais rapporté au tombeau de la

famille impériale. La mère de Julie, Scribonia, voulut partager sa captivité.

Était-ce une protestation contre un éclat imprudent et une condamnation trop

sévère[2] ? (2 av. J.-C.)

Livie espérait peut-être faire rejaillir sur les enfants

la honte de la mère. Ce calcul, s’il a été fait, fut trompé. L’empereur,

pressé de montrer l’héritier de son pouvoir aux peuples et aux légions,

investit Caius César de l’autorité proconsulaire sur tout l’Orient et l’envoya

en grand appareil dans ces provinces, où se faisaient vite les renommées

retentissantes. Ce fut au milieu d’une cour formée par les rois vassaux de l’empire

que le jeune prince prit, à Antioche, le 1er janvier de l’an 1 de J.-C.,

possession du consulat. Quelque temps après, des troubles en Arménie lui

fournirent l’occasion de faciles succès et l’honneur de disposer d’une

couronne : il donna ce royaume ait Mède Ariobarzane. Tibère comprit qu’il

avait fait fausse route : on l’oubliait à Rome, et on le menaçait en Asie. Un

des familiers de Caius avait proposé au jeune prince, dans un festin, de

partir à l’instant pour Rhodes et de lui rapporter la tête de l’exilé. Le séjour de Rhodes devenait plus

dangereux que celui du Palatin, où sa mère du moins pouvait veiller sur lui.

D’humbles soumissions à Caius et à l’empereur lui permirent de rentrer dans la Ville, à la condition d’y

vivre loin des affaires. Les événements le ramenèrent bientôt au pouvoir.

Durant une expédition en Arménie, Caius, en écoutant le

gouverneur de la ville d’Artagira, qui prétendait avoir d’importants secrets

à lui révéler, avait été happé par le traître d’un coup de poignard ; la

blessure ne semblait pas mortelle, mais le fer sans doute était empoisonné ;

une incurable mélancolie saisit le malade, qui traîna quelque temps et mourut

en Cilicie (4 de J.-C.)[3]. Dix-huit mois

plus tôt, soit frère, Lucius, envoyé par Auguste aux légions d’Espagne, avait

succombé à Marseille (20

avril de l’an 2). Cette double mort, amenée probablement par de

précoces excès, ne parut pas naturelle, quoique toute preuve de crime manquât

; et, comme il arrive toujours, bien des voix accusaient ceux à qui elle

donnait l’empire[4].

Un fils de Julie vivait encore, Agrippa Posthume ; mais il

n’avait que seize ans. Auguste, qui sentait la vieillesse peser sur lui, crut

devoir faire à l’État le sacrifice de ses préventions : il adopta à la fois

Agrippa et Tibère. Je le fais,

disait-il peut-être avec une secrète amertume, je

le fais pour le bien de la république[5]. Et il força

Tibère, bien qu’il eût des enfants, d’adopter son neveu Germanicus, sur qui

Auguste reportait l’affection qu’il avait eue pour Drusus, son père (4 de J.-C.).

II. — TIBÈRE ASSOCIÉ À L’EMPIRE (4

DE J.-C.) ; MORT D’AUGUSTE (14).

Cette succession, qui avait déjà reposé sur tant de têtes,

était donc réglée. Car, malgré le mensonge officiel des droits du sénat et du

peuple, malgré la prorogation décennale des pouvoirs impériaux, tous

acceptaient d’avance l’hérédité. Une conspiration faillit cependant renverser

et l’empereur et l’héritage. Un petit-fils de Pompée, Cinna, forma le projet

de poignarder le prince au milieu d’un sacrifice. Le complot découvert

Auguste voulait punir ; Livie conseilla de placer la clémence entre lui et de

nouveaux coupables. II appela Cinna, lui dévoila ses plans, lui nomma ses

complices et l’accabla d’un magnifique pardon ; l’an, d’après, il lui donna

le consulat[6].

Rien n’était termine pour la succession impériale tant qu’il

restait deux prétendants : Agrippa avait les mêmes droits que Tibère. Mais

héritier des vices de sa mère, il eut le sort de Julie. Auguste cassa son

adoption et le relégua à Sorrente, plus tard dans l’île de Planasia. Nul ne

le plaignit ; dans cette cour raffinée, la grossièreté de son esprit et de

ses mœurs avait, bien plus que ses débauches, excité le dégoût public (7 de J.-C.)[7]. Auguste n’en

avait pas encore fini avec ses malheurs domestiques : l’an d’après, la

seconde Julie, accusée des mêmes crimes que sa mère, fut comme elle confinée

dans une île de l’Adriatique, où elle demeura vingt ans, jusqu’à sa mort (28), et ses cendres

y restèrent après elle, exilées du tombeau des Césars. Auguste, par un cruel

abus de la puissance paternelle, défendit qu’on élevât l’enfant qu’elle avait

mis au monde, et le vieil empereur, juge impitoyable de tous les siens, se

trouva seul, dans sa maison désolée, entre Livie et Tibère.

Vers le même temps, Ovide, le poète aimé de la haute

société romaine, reçut l’ordre de quitter l’Italie, même l’empire, puisqu’il

fut relégué à son extrême frontière, vers les bouches du Danube, dans la

pestilentielle région de la

Dobrutcha. Je n’ajouterai pas une conjecture nouvelle à

celles qu’on a faites pour soulever le voile de cette mystérieuse affaire[8]. Je me borne à

remarquer que, pour priver un citoyen, un chevalier, de sa liberté, et, en

réalité, de sa fortune et de ses droits, bien que la relégation n’impliquât

ni la confiscation de l’une ni la suppression des autres, il suffit de la

volonté du prince, sans jugement public ni décret du sénat, et que personne,

pas même la victime, ne réclama au nom des lois. Malgré sa réserve

habituelle, le maître absolu s’était montré. Ovide mourut à Tomes (Kustendjé) trois

ans après Auguste[9].

Les services que Tibère rendit à l’empire dans les

terribles années où l’on vit Marbod menaçant, la Pannonie rebelle et

trente mille soldats romains égorgés, effacèrent les préventions du prince,

et, en l’an 15, sentant sa fin approcher, il le prit pour collègue. En vertu

d’un sénatus-consulte et d’une loi des centuries, il partagea avec lui la

puissance tribunitienne, le pouvoir proconsulaire dans les provinces, le

commandement des adnées et le droit de faire le cens. Lorsqu’il ferma le

lustre, il fit prononcer par Tibère les vœux accoutumés pour la prospérité de

l’empire. Je ne dois pas, disait-il, faire des vœux dont je ne verrai pas l’accomplissement.

Ce n’est pas qu’aucun mal le menaçât ; il avait toujours eu une de ces santés

chancelantes avec lesquelles on vit l’âge de Nestor. Mais le corps était épuisé,

et la vie allait s’éteindre. Tibère partant pour l’Illyrie, il voulut le

conduire jusqu’à Bénévent, afin d’échapper aux ennuis de Rome et aux

affaires. Il alla par terre à Astura, s’embarqua dans cette ville et

parcourut lentement les beaux rivages de la Campanie et les îles

voisines, heureux de son oisiveté, faisant de bons mots, de mauvais vers, se

plaisant à voir les jeux des matelots ou les luttes des jeunes Grecs de

Caprée, qu’il récompensait par un festin dont le dessert était livré au

pillage. De Bénévent il revint à Nole. Là de vives douleurs l’arrêtèrent. Il

y reconnut les atteintes de la mort, et fit aussitôt revenir Tibère, avec

lequel il s’enferma longtemps. Le jour de sa

mort, il s’enquit plusieurs fois si son état ne causait aucun tumulte, et,

ayant demandé un miroir, il se fit arranger les cheveux. Quand ses amis

entrèrent : Eh bien, leur dit-il,

trouvez-vous que j’aie assez bien joué cette farce de la vie ? Et il

ajouta en grec la formule qui termine les pièces de théâtre : Si vous êtes

contents, applaudissez.... Quelque temps après, il expira dans les bras de

Livie (19 août 14)[10].

On a voulu croire, avec l’auteur qui rapporte ce passage

tant cité, que l’empereur, à son dernier jour, ôta ce masque qu’il avait

porté quarante-quatre ans. Quand la pièce dure si longtemps, il n’y a plus d’acteur

; le rôle passe dans la vie, et l’on devient à peu près ce que l’on veut

paraître. Ce n’est pas le sceptique badin, mais le grave politique qui s’entretient

à ses derniers moments avec son successeur, qui s’inquiète si la tranquillité

n’est pas troublée ; et je le vois mourir comme il a vécu, avec cette pensée

si nécessaire au monde romain, de l’ordre public.

Il était âgé de soixante-seize ans moins trente-cinq

jours. Son corps fut apporté de Nole à Bovilles par les décurions des

municipes et des colonies. On ne marchait que la nuit, à cause de l’extrême

chaleur ; le jour, le corps était déposé dans les édifices publics ou dans

les temples. A Bovilles, les chevaliers vinrent le recevoir et le portèrent

jusqu’au Palatin, dans le vestibule de la maison impériale, où il fut exposé

sept jours sur un lit d’or et d’ivoire. Le cadavre restait caché sous des

draperies brochées de pourpre et d’or, mais on voyait une statue de cire

faite à la complète ressemblance d’Auguste, qui était couchée sur le haut du

lit et semblait dormir. Un jeune et bel esclave agitait doucement, au-dessus

de la ligure du mort, un éventail en plumes de paon, pour protéger son

éternel sommeil ; à gauche venaient successivement s’asseoir tous les

sénateurs eu habits de deuil ; à droite, les matrones vêtues de la longue

stole blanche, sans colliers ni parures. En avant du lit, on avait placé la statue

d’or de la Victoire,

comme si la déesse était de la famille Julienne.

Cependant Tibère avait convoqué le sénat pour délibérer

sur les honneurs à rendre à son père. Les vestales, qui avaient reçu en dépôt

le testament d’Auguste, l’apportèrent à la curie : il l’avait écrit seize

mois auparavant. Il instituait pour héritiers Tibère et Livie ; à leur défaut,

Drusus, fils de Tibère, four un tiers ; Germanicus et ses trois fils pour le

reste. Par une disposition singulière, il adoptait Livie, qui devait prendre

le nom de Julia Augusta. Il léguait au

peuple romain, c’est-à-dire au trésor public, 40 millions de sesterces ; à la

plèbe de la ville, 3.500.000 ; à chaque prétorien, 1.000 sesterces ; à chaque

soldat des cohortes urbaines, 500 ; à chaque légionnaire, 300. Quatre livres

qu’il avait composés furent lus par Drusus[11] : l’un réglait l’ordre des funérailles, le

second renfermait divers conseils à Tibère et à la république : ne point étendre

les frontières de l’empire, restreindre les affranchissements, être avare du droit

de cité et ne point accumuler tout le pouvoir sur une seule tête. Cette dernière

recommandation semble étrange de sa part, mais elle répondait à l’idée qu’il s’était

faite de sa république impériale qui laissait le conseil et une part d’action

aux principaux citoyens réunis dans le sénat. Le troisième livre, que nous

avons perdu, était un état des forces et des ressources de l’empire ; le

quatrième, un précis de sa vie destiné à être gravé sur des tables d’airain

devant son mausolée. Celui-là nous l’avons encore presque en entier, et nous

pouvons y lire sinon la pensée véritable du fondateur de l’empire, du moins

les titres qu’il croyait avoir à la reconnaissance de ses contemporains.

Le jour des funérailles, les magistrats prirent sur leurs

épaules le lit funéraire et, par le Forum, se dirigèrent vers le champ de

Mars, où l’on avait établi le bûcher. Derrière eux l’on portait trois statues

d’Auguste revêtu de la toge triomphale, et les images de ses aïeux, de tous

les Romains illustres, depuis Romulus jusqu’à Pompée, qui semblaient sortir

de leur tombeau pour lui faire cortége, celles enfin des nations qu’il avait

vaincues : chacune de celles-ci avec le costume national ; venaient ensuite

les sénateurs et les chevaliers, suivis des matrones et mêlés à des chœurs de

jeunes garçons et de jeunes filles des plus illustres maisons, qui chantaient

des hymnes funèbres ; après eux les soldats du prétoire et de la garde

urbaine, enfin l’immense foule du peuple. Au Forum, deux discours en l’honneur

du mort furent prononcés : l’un par Tibère, devant le temple de Jules César ;

l’autre par son fils Drusus, du haut de la tribune aux harangues.

Au champ de Mars, où l’on arriva par la porte Triomphale,

le bûcher s’élevait sous la forme d’un temple carré, à quatre étages en

retraite l’un sur l’autre. Il était décoré de tableaux, de statues et couvert

des plus riches tentures. Quand le lit funèbre eut été placé au second étage,

au milieu des fleurs, les prêtres, les magistrats et les sénateurs firent

lentement le tour du monument, les chevaliers, les soldats et le peuple défilèrent

plus vite, en jetant sur le corps, les uns leurs récompenses militaires, les

autres des aromates et des parfums. A un signal de Tibère, des centurions

désignés par le sénat lancèrent sur le bûcher des torches allumées. Au moment

où la flamme monta, un aigle s’échappa du petit temple qui terminait l’édifice

et prit : l’essor dans les cieux, comme s’il emportait à l’Olympe l’âme du mort.

Le bûcher brûla pendant cinq jours : du moins Livie

attendit jusqu’au soir de la cinquième journée pour aller, avec les

principaux des chevaliers, recueillir les ossements au milieu des cendres

refroidies. Après les avoir lavés et parfumés, elle les plaça dans une urne d’albâtre

oriental et les porta au mausolée d’Auguste, dans la chambre sépulcrale que l’empereur

s’était réservée au faite de son colossal tombeau.

De son vivant, il avait autorisé les provinciaux à lui

décerner l’apothéose ; dans la ville, il n’avait d’abord osé prétendre qu’à

la sainteté (Augustus), mais plus tard il laissa les

chefs de quartier placer son image parmi celles des Lares, et Horace faire de

lui le fils de Maia, qui, pour venger César, s’était revêtu d’un corps mortel[12]. Le poète ne

prenait pas sa poésie au sérieux, mais il se trouvait des gens pour y croire

ou pour l’accepter : à Lyon, on éleva un temple à Mercurio

Augusto et Maiæ Augustæ[13]. Il était

difficile de faire moins à Rome. Le jour des funérailles, un ancien préteur

affirma sous serment qu’il avait vu l’image du nouveau Romulus sortir du

milieu des flammes et monter au ciel. Livie n’avait dépensé qu’un million de

sesterces pour faire de son vieil époux un dieu. Cela nous paraît monstrueux,

et, a nos yeux, doit l’être. Mais nous avons montré qu’un puissant personnage

passait dieu très aisément[14]. Tout était prêt

dans l’esprit des populations pour l’apothéose d’Auguste : le sénat le

proclama divus. Il eut un culte public,

des fêtes, des jeux, des sanctuaires, un sacerdoce : chaque ville institua un

flamine augustal ; à Rome, on tira au sort, parmi les principaux personnages,

vingt et un pontifes, auxquels furent adjoints Tibère, Drusus, Claude et Germanicus.

Il eut même un culte domestique dans l’atrium de chaque maison. Ligie devint

prêtresse du nouveau dieu, Augusta sacerdos.

Tous les matins, on la vit, dans la maison d’Auguste transformée en lieu

saint, brûler de l’encens devant l’image de celui dont mieux que personne

elle avait connu les humaines faiblesses[15].

III. — LE TESTAMENT D’AUGUSTE.

Actions par lesquelles le

divin Auguste a soumis l’univers à l’empire du peuple romain, et dépenses qu’il

a faites pour la république et pour le peuple romain, copie de d’acte

authentique qui est gravé à Rome sur deux tables d’airain[16].

I. Agé de

dix-neuf ans, j’ai levé, sans autre conseil que moi-même et à mes propres

frais, une armée avec laquelle j’ai rendu la liberté à la république opprimée

sous la tyrannie d’une faction. En récompense, le sénat, par des décrets

honorifiques, n’admit dans son sein sous le consulat de C. Pansa et d’A. Hirtius,

en me donnant rang de consulaire : il me décerna en même temps l’imperium,

et, pour qu’il n’arrivât point de malheur, il me chargea de veiller au salut

de l’État, avec les consuls Hirtius et Pansa. Les deux consuls ayant succombé

à la guerre, le peuple, la même année, me créa consul, et, pour cinq ans,

triumvir chargé d’organiser la république.

II. Ceux qui

avaient tué mon père, je les ai envoyés en exil, punissant leur crime par des

jugements réguliers ; comme ils faisaient la guerre à la république, je les

ai vaincus deux fois en bataille rangée.

III. J’ai

porté mes armes sur terre et sur mer, soutenant des guerres civiles et

étrangères par tout l’univers ; victorieux, j’ai pardonné à tous les citoyens

qui avaient survécu au combat.. Quant aux nations étrangères, quand j’ai pu

les épargner sans danger, j’ai mieux aimé les conserver que les détruire.

Environ cinq cent mille (?)

Romains m’ont prêté le serment militaire, et, sur ce nombre, un peu plus de

trois cent mille, libérés du service, ont été établis par moi dans des

colonies ou renvoyés dans leurs municipes ; à tous je leur ai assigné des terres

ou donné, pour qu’ils en achetassent, une somme d’argent prise sur mon

épargne. J’ai pris sis cents navires, sans compter tous ceux qui étaient

moins grands que des trirèmes.

IV. Deux

fois j’ai reçu les honneurs de l’ovation, et trois fois ceux du grand

triomphe. Vingt et une fois j’ai été proclamé imperator.

Le sénat m’ayant, dans la suite, décerné beaucoup d’autres

triomphes, je me suis abstenu de les célébrer, et me suis contenté de déposer

les lauriers au Capitole, accomplissant du reste les vœux formés par moi, au

nom de la république, dans chaque guerre. A l’occasion des succès obtenus sur

terre ou sur mer sous mon commandement ou par mes lieutenants sous mes

auspices, le sénat décréta cinquante-cinq fois que des sacrifices d’actions

de grâces seraient offerts aux dieux immortels. Huit cent quatre-vingt-dix

journées ont été prises par ces sacrifices, dont un sénatus-consulte avait

réglé la durée. Dans mes triomphes ont été conduits devant mon char neuf rois

ou enfants de rois. J’avais été treize fois consul lorsque j’écrivis ceci, et

j’étais dans la trente-septième année de ma puissance tribunitienne.

V. La

dictature, que le sénat et le peuple m’offrirent en mon absence, puis pendant

que j’étais présent à Rome, sous le consulat de M. Marcellus et de L.

Arruntius, je n’ai pas voulu l’accepter. La ville souffrant cruellement de la

disette, je n’ai pas refusé de me charger du soin d’approvisionner le marché,

et, grâce à mon activité et aux dépenses que j’ai faites, en peu de jours j’ai

écarté le danger et délivré le peuple de toute crainte ; et comme il m’offrait

le consulat et pour cette année et pour toute ma vie, je ne l’ai point

accepté.

VI. Sous le

consulat de M. Vinucius et de Q. Lucretius, puis sous celui de P. Lentulus,

enfin, pour la troisième fois, sous celui de Paulus Fabius Maximus et de Q.

Tubero, par l’accord du peuple et du sénat romain, j’ai reçu, avec les

pouvoirs les plus étendus, la surveillance des lois et des mœurs. Quand, plus

tard, on a voulu me confier de nouveau des pouvoirs analogues, je ne les ai

pas acceptés ; lorsque ensuite le sénat m’a chargé de régler d’autres

affaires, je les ai terminées en vertu de la puissance tribunitienne dont j’étais

revêtu. Dans cette puissance, je me suis associé cinq fois un collègue, avec

l’assentiment du sénat.

VII. J’ai

été, pendant dix ans de suite, triumvir chargé d’organiser la république. J’ai

occupé le rang de prince du sénat jusqu’au jour où j’ai écrit ceci, c’est-à-dire

pendant quarante ans. J’ai été grand pontife, augure, membre du collège des

quindécemvirs et de celui des septemvirs, du collège des frères Arvales, de

celui des prêtres Titiens, et de celui des Féciaux.

VIII. Dans

mon cinquième consulat, par l’ordre du peuple et du sénat, j’ai augmenté le

nombre des patriciens. Trois fois j’ai dressé la liste des sénateurs. Dans

mon sixième consulat, j’ai célébré la cérémonie du cens, ayant pour collègue

M. Agrippa ; il y avait quarante-deux ans qu’il n’avait été procédé au

recensement du peuple romain. Dans ce dénombrement, le nombre des citoyens

romains s’est élevé à quatre millions soixante-trois mille. J’ai exécuté la

même opération une seconde fois seul, avec le pouvoir consulaire, sous le

consulat de C. Censorinus et de C. Asinius ; dans ce dénombrement j’ai compté

quatre millions deux cent trente-trois mille citoyens romains. J’ai fait un

troisième recensement avec le même pouvoir, ayant pour collègue mon fils Tib.

Cœsar, sous le consulat de Sext. Pompée et de Sext. Apulleius, et le nombre

des citoyens recensés a été cette fois de quatre millions neuf cent

trente-sept mille. Par la promulgation de nouvelles lois, j’ai fait revivre

les exemples de nos ancêtres, que notre cité commençait à oublier, et j’ai

donné moi-même à la postérité plus d’un exemple qu’elle devra chercher à

imiter.

IX. Le sénat

décréta qu’au terme de chaque période de cinq ans, par la bouche des consuls

et des prêtres, des vœux solennels seraient offerts aux dieux pour mon salut,

et, à l’occasion de ces vœux, eurent lieu souvent des spectacles, offerts

tantôt par un des quatre grands collèges sacerdotaux, tantôt par les consuls.

Les particuliers comme les villes, tous les citoyens de l’empire, ne

cessèrent de sacrifier aux dieux pour ma santé, dans tous les lieux

consacrés.

X. Mon nom,

en vertu d’un sénatus-consulte, a été inséré dans le chant des Saliens, et

une loi a décidé que je serais sacro-saint et que j’aurais à vie la puissance

tribunitienne. Le peuple m’offrait le souverain pontificat que mon père avait

exercé avant moi ; mais je n’ai pas voulu prendre la place de quelqu’un qui

vivait encore. Quelques années après, ce sacerdoce étant devenu libre par la

mort de celui qui s’en était emparé dans nos dissensions civiles, j’en ai été

mis en possession : pour prendre part aux comices qui m’en ont revêtu, de

toute l’Italie était accourue à Rome une foule telle, qu’on ne se rappelait

pas en avoir jamais vu dans cette cité une pareille ; c’était sous le

consulat de P. Valgius et de C. Valgius.

XI. En

mémoire de mon retour, le sénat consacra, devant la porte Capène, auprès du

temple de l’Honneur et de la

Vertu, un autel à la Fortune du retour, et il ordonna que sur cet autel les

pontifes et les vierges vestales fissent un sacrifice anniversaire, le jour

où, sous le consulat de Q. Lucretius et de M. Vinucius, j’étais revenu de

Syrie à Rome, et ce jour, de mon nom, s’appela Augustalia.

XII. Par un

décret du sénat, ceux qui avaient occupé les premières charges de l’État,

ainsi qu’une partie des préteurs et des tribuns, avec le consul Q. Lucretius,

furent envoyés é ma rencontre, jusqu’en Campanie, honneur qui n’avait été

accordé é personne avant moi. Lorsque, après avoir heureusement terminé les

affaires d’Espagne et de Gaule, je revins de ces provinces à Rome sous le

consulat de Tib. Néron et de P. Quintilius, le sénat, à propos de mon retour,

décréta qu’il serait érigé dans le champ de Mars un autel à la Paix-Auguste, sur

lequel les magistrats, les prêtres et les vierges vestales offriraient chaque

année un, sacrifice.

XIII. La

porte du temple de Janus Quirinus, qui, comme l’ont voulu nos pères, ne se

ferme que lorsque la paix règne sur toutes Ies terres et sur toutes les mers

soumises aux Romains, n’avait jamais été, pendant tant de siècles qui se sont

écoulés depuis la fondation de Rome, fermée que deux fois, comme l’attestent

nos annales ; sous mon principat, trois fois le sénat a proclamé qu’il y

avait lieu de la fermer.

XIV. Mes

deux fils, Caius et Lucius Cæsar, que la fortune m’a ravis tout jeunes

encore, le sénat et le peuple, voulant me faire honneur, les avait désignés

consuls, bien qu’ils ne fussent encore que dans leur quinzième année, pour

entrer en fonctions cinq ans plus tard. Le sénat décréta aussi que, du jour

on ils auraient été conduits sur le Forum, ils assisteraient à ses

délibérations sur les affaires publiques ; quant aux chevaliers romains, d’une

voix unanime, ils les ont proclamés l’un et l’autre princes de la jeunesse,

après avoir fait don à chacun d’eux d’un bouclier et d’une lance d’argent.

XV. J’ai

compté à la plèbe romaine trois cents sesterces par tète, en exécution du

testament de mon père, et, en mon propre nom, dans mon cinquième consulat,

quatre cents provenant du butin fait dans les guerres. Une autre fois, dans

mon dixième consulat, sur ma fortune particulière, je lui en ai compté quatre

cents par personne à titre de congiaire. Dans mon onzième consulat, je lui ai

fait répartir, en douze distributions, du blé que j’avais acheté à mes frais.

Dans la douzième année de ma puissance tribunitienne, j’ai, pour la troisième

fois, donné quatre cents sesterces par tète. Ces différentes libéralités ne

se sont jamais adressées à moins de deux cent cinquante mille hommes. Dans la

dix-huitième année de ma puissance tribunitienne, qui fut celle de mon

douzième consulat, j’ai donné à trois cent vingt mille hommes de la plèbe

urbaine soixante deniers par tète. Dans les colonies formées de mes soldats,

j’ai, consul pour la cinquième fois, fait distribuer, sur le produit des

dépouilles, mille sesterces par tète, et le nombre de ceux qui ont pris part

à cette libéralité triomphale dans les colonies a été d’environ cent vingt

mille hommes. Dans mon treizième consulat, j’ai donné à ceux des plébéiens

qui étaient alors inscrits pour les distributions publiques de blé soixante

deniers par tête, et le nombre de ceux qui participèrent à ce don fut d’un

peu plus de deux cent mille.

XVI. Pour

les terres qui, dans mon quatrième consulat, et plus tard sous le consulat de

M. Crassus et de Cn. Lentuius Augur, ont été assignées par moi aux soldats, j’ai

payé aux municipes une indemnité. Pour les terres que les municipes d’Italie

avaient mises à ma disposition, la somme a été d’environ six cents millions

de sesterces, et pour les terres fournies par les provinces, d’environ deux

cent soixante millions de la même monnaie. Cela, j’ai été le premier et le

seul à le faire de tous ceux qui, jusqu’à mon temps, ont établi des colonies

en Italie et dans les provinces. Plus tard, sous les consulats de Tib. Néron

et de Cn. Pison, de C. Antistius et de D. Lælius, de C. Calvisius et de L.

Pasienus, de C. Lentulus et de M. Messala, de L. Caninius et de Q. Fabricius,

j’ai accordé une gratification aux vétérans que je renvoyais dans leurs

municipes, et j’ai dépensé à cet effet.... millions de sesterces.

XVII. Quatre

fois j’ai aidé de mon propre argent le trésor public, et j’ai mis à la

disposition des intendants du trésor cent cinquante millions de sesterces.

Sous le consulat, de M. Lepidus et de L. Arruntius, j’ai versé, au nom de

Tib. Cæsar et au mien, cent soixante-dix millions dans le trésor militaire,

fondé d’après mon conseil, pour le payement des gratifications à payer aux

soldats qui auraient servi vingt ans et plus.

XVIII. L’armée

du consulat de Ca. et P. Lentulus, les greniers publics étant vides,... j’ai

acheté à mes frais du blé et j’en ai donné à cent mille hommes....

XLX. La Curie et le temple de

Minerve Chalcidienne, contigu à la

Curie, le temple d’Apollon sur le Palatin avec ses portiques,

le temple du divin Jules, le Lupercal, le portique voisin du cirque de

Flaminius, portique auquel j’ai permis de laisser le nom de cet Octavius qui

en avait bâti un précédemment sur le même sol, le Pulvinar voisin du cirque

Maxime, le temple de Jupiter Férétrien et celui de Jupiter Tonnant au

Capitole, le temple de Quirinus, ceux de Minerve, de Junon Reine et de

Jupiter Libertas sur l’Arentin, celui des Lares au sommet de la voie Sacrée,

celui des dieux Pénates dans la

Vélie, celui de la Jeunesse, celui de la Grande-Mère sur le

Palatin, ont été bâtis par moi.

XX. Le

Capitole et le théâtre de Pompée ont été l’un et l’autre restaurés par moi à

grands frais, et je n’ai inscrit mon nom sur aucun de ces deux monuments. J’ai

réparé les aqueducs qui, de vétusté, tombaient en raine sur plusieurs points,

et j’ai doublé le volume de l’eau appelée Marcia en dérivant une nouvelle

source dans le conduit qui l’apporte à Rome. Le forum Julien et la basilique

située entre le temple de Castor et celui de Saturne, commencés et presque

achevés par mon père, ont été terminés par moi ; et quand un incendie eut

détruit cette basilique, j’ai augmenté l’espace qu’elle occupait et j’en ai

fait recommencer la reconstruction : elle portera le nom de mes fils, et j’ai

prescrit à nies héritiers de l’achever, dans le cas où je n’aurais pu le

faire moi-même. Étant pour la sixième fois consul, j’ai réparé dans la ville,

sur un décret du sénat, quatre-vingt-deux temples, sans oublier aucun de ceux

qui avaient alors besoin de réparations. Dans mon septième consulat, j’ai

réparé depuis Rome jusqu’à Arintinum la voie Flaminienne, et refait tous les

ponts sur lesquels elle passe, à l’exception du pont Minucius.

XXI. Sur un

terrain qui m’appartenait à titre privé, j’ai construit, avec l’argent provenant

des dépouilles de l’ennemi, le temple de Mars Vengeur et le forum Au Buste.

Le théâtre qui se trouve près du temple d’Apollon a été élevé par moi sur un

terrain que j’avais acheté, en grande partie, à des particuliers, et j’ai

voulu qui il portent le nom de M. Marcellus, mon gendre. Des dons provenant

du butin fait sur l’ennemi ont été consacrés par moi au Capitole dans le

sanctuaire du divin Jules, dans celui de Vesta, et dans le temple de Mars

Vengeur. Ces dons m’ont coûté environ 100 millions de sesterces. Dans mon

cinquième consulat, j’ai fait remise aux municipes et aux colonies de l’Italie

de l’or coronaire du poids de trente-cinq mille livres qu’elles m’offraient

pour mes triomphes, et dans la suite, toutes les fois que j’ai été proclamé imperator, j’ai refusé l’or coronaire que les

municipes et les colonies de l’Italie me décernaient avec autant d’empressement

qu’elles l’avaient fait dans les précédentes occasions.

XXII. J’ai

donné uni (?)

combat de gladiateurs en mon nom, et j’en ai donné cinq fois au nom de mon

fils et de mes petits-fils ; dans ces différentes fêtes, environ dix mille

hommes ont combattu. Deux fois en mon nom, et une troisième luis au nom de

mon petit-fils, j’ai donné le spectacle d’un combat entre des athlètes

appelés par moi de tous côtés. J’ai célébré des jeux quatre fois en mon nom,

et vingt-trois fois au nom d’autres magistrats. Étant maître du collège des

quindécemvirs et ayant pour collègue M. Agrippa, j’ai célébré au nom de ce

collège, sous le consulat de C. Furnius et de C. Silanus, les Jeux

Séculaires. Dans mon treizième consulat, j’ai célébré, en l’honneur de Mars

Vengeur, des jeux auxquels depuis lors ont présidé les consuls.... Vingt-six

combats de bêtes fauves amenées d’Afrique ont été donnés par moi au peuple en

mon nom et au nom de mes fils et de mes petits-fils, dans le Cirque, dans le

Forum, ou dans des amphithéâtres, et environ trois mille cinq cents bêtes y

ont cité tuées.

XXIII. J’ai

donné au peuple le spectacle d’un combat naval, de l’autre côté du Tibre, lei

où se trouve aujourd’hui le Bois des Césars, et pour cela j’ai fait creuser

le sol dans une longueur de dix-huit cents pieds sur une largeur de douze

cents. Trente trirèmes ou birèmes, garnies de leur éperon, et un plus grand

nombre de bâtiments moins grands, ont combattu en cette rencontre.

XXIV. Dans

les temples de toutes les villes de l’Asie, j’ai rétabli, après ma victoire,

les ornements dont les avait dépouillés, pour en jouir comme une propriété

privée, celui auquel j’avais fait la guerre. Le nombre de mes statues d’argent,

en pied, équestres ou dans des quadriges, s’élevait à Rome à quatre-vingts

environ. Je les ai fait disparaître et fondre : les sommes qu’elles ont

produites ont servi pour les offrandes en or que j’ai consacrées dans le

temple d’Apollon, en mon nom et au nom de ceux qui avaient voulu m’honorer en

m’élevant ces statues.

XXV. J’ai

rétabli la paix sur la mer en la délivrant des pirates qui l’infestaient, et,

à la suite de cette guerre, j’ai remis à leurs maîtres, pour qu’ils leur

fissent subir le supplice mérité, environ trente mille esclaves qui s’étaient

enfuis de chez ceux auxquels ils appartenaient, et qui avaient porté les

armes contre la république. Toute l’Italie, d’un mouvement spontané, m’a

prêté serment et m’a demandé pour chef dans cette guerre que j’ai terminée

par la victoire d’Actium. Le même serment m’a été prêté par les provinces de

Gaule, d’Espagne, d’Afrique, de Sicile et de Sardaigne. Cette même formule de

serment a été répétée alors par plus de sept cents sénateurs ; sur ce

nombre.... jusqu’à ce jour, sont devenus consuls, et cent soixante-dix

environ sont arrivés à la préture.

XXVI. Toutes

les provinces du peuple romain qui touchaient à des nations non encore

soumises à notre empire ont vu reculer par moi leurs limites. Les provinces

de Gaule et d’Espagne, du côté où les baigne l’Océan, je les ai pacifiées, de

Gadès jusqu’à l’embouchure de l’Elbe. Les Alpes, depuis le territoire voisin

de l’Adriatique jusqu’à la mer Tyrrhénienne, ont été ajoutées par moi à l’empire,

sans que j’aie jamais fait injustement la guerre à aucun peuple. Par mon

ordre, le commandant de la flotte, partant de l’embouchure du Rhin, a navigué

vers l’Orient jusqu’à.... dans une région où aucun Romain n’était parvenu ni

par terre ni par mer. Les Cimbres, les Charydes, les Semnons, et d’autres

peuplades germaniques de cette même contrée, ont, par des ambassadeurs,

sollicité mon amitié et celle du peuple romain. Par mon ordre et sous mes

auspices, deux armées ont été conduites à peu près en même temps en Éthiopie

et dans l’Arabie qu’on appelle Heureuse. Les deux peuples que nous attaquions

ont éprouvé des pertes cruelles sur le champ de bataille, et nous leur avons

fait un grand nombre de prisonniers. En Éthiopie, les armes romaines furent

portées jusqu’à la ville de Nabata, qui est tout proche de Méroé. En Arabie,

l’armée pénétra jusqu’aux frontières des Sabéens, jusqu’à la ville de Mariba.

XXVII. J’ai

ajouté l’Égypte à l’empire du peuple romain. La Grande Arménie,

après la mort de son roi Artaxias, je pouvais en faire une province ; j’ai

préféré, suivant l’exemple de nos ancêtres, transférer ce royaume à Tigrane,

fils d’Artavasdès, petit-fils du roi Tigrane, et j’ai chargé de ce soin Tib.

Nero, qui n’était encore que mon beau-fils. Quand ensuite cette même nation s’agita

et se révolta, elle fut domptée par mon fils Caius et .remise, par mon ordre,

aux mains du roi Ariobarzane, fils du roi des Mèdes, Artabaze, et, après sa

mort, à son fils Artavasdès. Ce dernier ayant été tué, j’ai envoyé dans ce

royaume Tigrane, issu du sang des rois arméniens. Toutes les provinces

situées au delà de la mer Adriatique du côté de l’Orient, ainsi que la Cyrénaïque, avaient

été en grande partie abandonnées à des rois étrangers ; je les ai reprises,

comme j’avais fait auparavant la

Sicile et la

Sardaigne, qu’une guerre servile avait détachées de l’empire.

XXVIII. J’ai

établi en Afrique, en Sicile, en Macédoine, dans les deux Espagnes, en

Achaïe, en Asie, en Syrie, dans la Gaule Narbonnaise,

en Pisidie, des colonies militaires. Quant à l’Italie, elle possède

vingt-huit colonies de même nature fondées par moi, et qui, de mon vivant,

ont été très peuplées et très florissantes.

XXIX. Un

grand nombre d’enseignes romaines perdues par d’autres généraux, je les ai

reprises sur les Espagnols, les Gaulois et les Dalmates, après avoir vaincu

les ennemis qui s’en étaient emparés. J’ai forcé les Parthes à rendre les

dépouilles et les drapeaux de trois armées romaines, et à demander, en

suppliants, l’amitié du peuple romain. Toutes ces enseignes, je les ai

déposées dans le temple de Mars Vengeur.

XXX. Les

nations pannoniennes, chez lesquelles, avant mon principat, aucune armée

romaine n’avait pénétré, ont été vaincues par Tib. Nero, qui était alors mon

beau-fils et mon légat ; je les ai soumises à l’empire romain, et j’ai reculé

les bornes de la province d’Illyrie jusqu’au Danube. Une armée de Daces, qui

avait franchi cette limite, a été, sous rues auspices, battue et taillée en

pièces ; plus tard, mon armée, conduite au delà de ce fleuve, a contraint les

peuples de la Dacie

à se soumettre aux ordres du peuple romain.

XXXI. Des

ambassades m’ont été souvent envoyées de l’Inde par les rois de ce pays ;

jamais jusqu’alors on n’en avait vu auprès d’aucun chef des Romains. Par la

voix de leurs députés, les Bastarnes, les Scythes et les rois des Sarmates

qui habitent en deçà du Tanaïs, comme de ceux qui habitent au delà, les rois

des Albanes, des Hibères et des Mèdes, m’ont demandé l’amitié du peuple

romain.

XXXII. Sont

venus se réfugier auprès de moi, en suppliants, les rois des Parthes,

Tiridate, et ensuite Phraate, fils du roi Phraate, le roi des Mèdes,

Artavasdès, le roi des Albanes, Artaxatrés ; les rois des Bretons,

Dumnobellaunus et Tim..., des Sugambres, Mœlo, des Marcomans et des Suèves,

plusieurs autres chefs. Le roi des Parthes, Phrahate, fils d’Orodès, a envoyé

près de moi, en Italie, tous ses fils et petits-fils, non pas à la suite d’une

défaite, mais afin d’obtenir notre amitié au moyen de ces gages pris dans sa

propre famille. Sous mon principat, beaucoup d’autres nations, qui n’avaient

jamais eu avec le peuple romain aucune relation diplomatique, aucun commerce

d’amitié, ont fait l’épreuve de notre loyauté.

XXXIII. C’est

à moi que se sont adressés les Parthes et les Mèdes, par la bouche des

principaux personnages de leur nation, envoyés vers moi comme ambassadeurs,

afin d’obtenir pour rois, les Parthes, Vononés, fils du roi Phrahate,

petit-fils du roi Orodès, et les Mèdes, Ariobarzane. Ariobarzane, fils du roi

Artavasdès, petit-fils du roi Ariobarzane, et ils les ont reçus de mes mains.

XXXIV. Ayant

mis fin aux guerres civiles, pendant lesquelles du consentement général j’avais

réuni entre mes mains tous les pouvoirs, j’ai, dans mon sixième et mon

septième consulat, remis au sénat et an peuple romain la direction des

affaires publiques. Pour honorer cette conduite, on m’a, par un

sénatus-consulte, appelé Auguste ; il a été décrété que le chambranle des

portes de ma demeure serait décoré de lauriers et qu’au-dessus de l’entrée

serait placée une couronne civique, et que dans la Curia Julia serait

placé un bouclier d’or, dont l’inscription attesterait qu’il m’était donné

par le sénat et le peuple romain en souvenir de mon courage, de ma clémence,

de ma justice et de ma piété. Depuis ce moment je l’ai emporté sur tous en

considération, mais je n’ai jamais eu plus de pouvoir, dans une magistrature

quelconque, que le collègue qui l’exerçait avec moi.

XXXV.

Pendant que je gérais mon treizième consulat, le sénat, l’ordre équestre et

tout te peuple romain me donnèrent le titre de Père de la patrie, et

décidèrent que ce titre serait inscrit dans le vestibule de ma demeure, dans la Curie et le forum Auguste,

sous le quadrige qui a été érigé en mon honneur, d’après un sénatus-consulte.

J’étais, lorsque j’ai écrit ceci, dans ma soixante-seizième année.

Le montant des sommes qu’il a données, soit pour le

trésor, soit au peuple, soit aux soldats congédiés, s’est élevé à 600

millions de deniers.

Il a bâti les temples de Mars, de Jupiter Tonnant et de

Jupiter Férétrien, d’Apollon, du Divin Jules, de Quirinus, de Minerve, de

Junon Reine, de Jupiter Liberté, des Lares, des dieux Pénates, de la Jeunesse, de la Mère des Dieux, le

Lupercal, le Pulvinar, voisin du Cirque, la Curie avec la Chalcidique, le

forum Auguste, la basilique Julienne, le théâtre de Marcellus, le Bois des

Césars au delà du Tibre, le Portique sur le Palatin, le portique du cirque

Flaminien.

Il a restauré le Capitole et quatre-vingt-deux monuments

sacrés, le théâtre de Pompée, les aqueducs, la voie Flaminienne.

Les dépenses qu’il a faites pour les jeux, les combats de

gladiateurs et d’athlètes, le combat naval et les chasses de bêtes fauves, il

est impossible de les évaluer, non plus que les dons qu’il a faits aux villes

et aux colonies de l’Italie, aux villes de provinces détruites par des

tremblements de terre ou par les incendies, ou bien encore à ses amis et aux

sénateurs dont il a complété le cens.

|