HISTOIRE DES ROMAINS

SEPTIÈME PÉRIODE — LES TRIUMVIRATS ET LA RÉVOLUTION

(79-30)

CHAPITRE LX — LE SECOND TRIUMVIRAT JUSQU’À LA DÉPOSITION DE LÉPIDE

(43-36).

I. — PRÉPARATIFS DES TRIUMVIRS ET DES MEURTRIERS.

Sauf ce bruit de soldats, un silence de mort régnait autour des trois maîtres de Rome. Des femmes, dit-on, osèrent le rompre. Pour remplir leur caisse militaire qui avait besoin de 800 millions de sesterces, ils avaient frappé d’une lourde contribution mille quatre cents des plus riches matrones. Conduites par Hortensia, la fille de l’orateur, elles se rendirent au Forum, et se firent jour jusqu’au tribunal des triumvirs. Hortensia porta la parole : Avant de nous présenter devant vous, dit-elle, nous avions sollicité l’intervention de Fulvie ; son refus nous a contraintes à venir ici. Déjà vous nous avez enlevé nos pères, nos enfants, nos frères, nos époux ; nous ôter encore notre fortune, c’est nous réduire à une condition qui ne convient ni à notre naissance, ni à nos habitudes, ni à notre sexe ; c’est étendre sur nous vos proscriptions. Mais avons-nous donc levé contre vous des soldats ou demandé des charges ? Est : ce que nous vous disputons ce pouvoir pour lequel vous combattez ? Du temps d’Annibal, nos ancêtres ont porté volontairement au trésor leurs bijoux et leurs parures ; que viennent les Gaulois ou les Parthes, et l’on ne trouvera pas en nous moins de patriotisme : mais ne nous demandez pas de contribuer à cette guerre frati7icide qui déchire la république ; ni Marius, ni Cinna, ni même Sylla durant sa tyrannie, ne l’ont osé[2]. Les triumvirs voulaient faire chasser de la place l’orateur et sa suite ; le peuple s’émut, et prudemment ils cédèrent. Le lendemain parut un édit qui réduisit à quatre cents le nombre des matrones imposées. Les adversaires politiques des triumvirs avaient payé de la vie leur opposition ; le reste du peuple paya d’une partie de son avoir sa lâche soumission. Tous les habitants de Rome et de l’Italie, citoyens ou étrangers, prêtres ou affranchis, possédant plus de 100.000 drachmes, prêtèrent la dîme de leurs biens et donnèrent leur revenu d’une année[3]. Il n’est pas besoin d’ajouter que les lois et les magistratures ne furent pas plus respectées que la propriété et la vie. Ils changeaient les magistrats, dit un ancien[4] ; ils abolissaient les lois ; ils en faisaient d’autres, selon leur bon plaisir, de sorte que le règne, de César paraissait avoir été l’âge d’or. Lorsque, gorgés de sang et de rapines, les triumvirs annoncèrent que la proscription était finie, le sénat leur décerna des couronnes civiques comme aux sauveurs de la patrie ! Octave, qui s’était montré le plus cruel, se réserva quelques meurtres, en déclarant qu’il n’avait pas puni tous les coupables. La dernière mesure des triumvirs en cette année terrible fut un acte de dévotion : un décret pour l’érection d’un temple à Sérapis et à Isis. C’était une concession peu coûteuse, faite au populaire, et la continuation, sur un autre terrain, de la guerre aux grands. Le petit peuple cherchait des dieux nouveaux, et il avait bien raison, car, depuis un siècle, les vieilles divinités étaient sourdes à ses prières. Mais le sénat n’aimait point ces superstitions étrangères qu’il ne dirigeait pas au gré de sa politique, comme les superstitions nationales ; il avait voulu, en 58, chasser Isis du temple de Jupiter Capitolin, et la populace s’y était opposée. En 53, au temps de la réaction oligarchique, un autre décret qui ordonna la destruction de toutes les chapelles de la déesse égyptienne, interdit son culte jusque dans l’intérieur des maisons, et César renouvela, six ans plus tard, cette défense. Maintenir la pureté de la foi romaine était le moindre souci des triumvirs : Isis plaisait au peuple ; ils la lui rendaient. Le 1er janvier 42, Plancus et Lépide prirent possession du consulat ; on renouvela le serment d’observer les lois et les actes de César, avec de grands honneurs pour sa mémoire, des fêtes, des temples, une complète apothéose. Comme on le déclarait dieu[5], on lui donna un flamine, un collège de prêtres juliens, des sacrifices publics ; on défendit de porter son image aux funérailles de ses proches, puisqu’il était passé de sa famille terrestre dans celle de Jupiter ; on reconnut le droit d’asile à l’héroon, ou chapelle, qui lui fût élevé au lieu où son corps avait été brûlé, et tous les citoyens durent célébrer l’anniversaire de sa naissance. L’homme de la plèbe qui s’y refusait était dévoué à Jupiter et à César, c’est-à-dire mis à mort ; le sénateur et le fils de sénateur en fut quitte pour une amende de 250.000 drachmes. C’est le commencement de l’étrange législation qui, sous l’empire, établit une si grande différence pénale entre l’honestior et l’humilior[6]. Une difficulté se présenta. La fête d’Apollon tombait le même jour que celle de César, et un oracle sibyllin prescrivait de n’honorer ce jour-là que le fils de Latone. On consentit à ce que le nouveau dieu cédât, ne se prévalût pas de sa récente divinité contre celle de l’ancien : la fête de César fat placée la veille des jeux Apollinaires. Les triumvirs disposèrent de toutes les charges pour les

années suivantes ; puis Octave se rendit à Rhégium, et Antoine à Brindes, où

la flotte m’attendait qu’un bon vent pour porter l’armée en Grèce.

Cornificius, qui commandait au nom du sénat dans l’ancienne province d’Afrique,

venait d’être vaincu et tué par Sittius, gouverneur de César n’avait fait que, traverser l’Orient, le principal théâtre, de la gloire de Pompée. Le nom de ce chef y était encore respecté ; et comme les meurtriers du dictateur passaient pour avoir vengé sur lui la mort de son rival, ils avaient trouvé un sûr asile dans ces provinces animées d’ailleurs d’un tout autre esprit que celles de l’Occident. En quittant l’Italie, Brutus s’était rendu à Athènes, où il ne parut d’abord occupé que de suivre les leçons de l’académicien Théomneste et du péripatéticien Cratippe. Cependant il travaillait à gagner les jeunes Romains en résidence dans cette ville, et leur distribuait les grades sans avoir égard aux services ou à l’âge : Horace avait vingt ans à peine, il le nomma tribun légionnaire[7]. Dès qu’on sut qu’il rassemblait des soldats, les débris des légions pompéiennes, restés en Grèce après Pharsale, accoururent autour de lui. Un questeur qui portait à Rome l’impôt de l’Asie se laissa gagner et lui remit 500.000 drachmes qui aidèrent à ses négociations avec les troupes ; cinq cents cavaliers, que Cinna conduisait à Dolabella en Asie, passèrent aussi de son côté, et le jeune Cicéron leva toute une légion qu’il lui donna. Enfin il trouva dans Démétriade d’immenses amas d’armes réunis par César pour son expédition contre les Parthes. Le plébiscite qui lui avait enlevé le gouvernement de Il ne faut cependant pas croire à l’existence en ces pays d’un violent amour pour la république. Les Athéniens, qui avaient tout perdu, excepté leur faconde, célébraient en prose et en vers l’acte des tyrannicides et dressaient à Brutus et à Cassius des statues de bronze, à côté de celles d’Harmodios et d’Aristogiton. Mais les autres Grecs, moins amoureux de rhétorique et mieux façonnes à l’obéissance, se soumettaient aux ordres de Brutus, parce qu’ils voyaient en lui le représentant légal du gouvernement romain. Puis la nouvelle guerre civile se terminerait sans doute par des proscriptions, qui permettraient le pillage, et certainement par des largesses aux vainqueurs. Si chaque soldat des triumvirs avait été richement récompensé pour une demi victoire, combien ne recevraient pas ceux de Brutus pour un triomphe qui sauverait sa tête et son parti ! Aussi les aventuriers de tous les pays à l’est de l’Adriatique accouraient autour des étendards des tyrannicides, comme, sur l’autre rive, ils venaient se ranger sous les enseignes des vengeurs de César. Excepté pour les chefs et leurs amis, le butin était tout et la cause rien. Cassius s’était aussi rendu dans son gouvernement de Syrie, où il avait laissé, depuis l’expédition de Crassus, d’honorables souvenirs, et toutes les troupes étaient passées de son côté. Le collègue d’Antoine, Dolabella, arriva presque en même temps dans la province d’Asie, où ses émissaires surprirent Trebonius, un des meurtriers de César. Trebonius demanda à être conduit devant le proconsul : Qu’il aille où il voudra, répondit Dolabella, à condition qu’il laisse sa tête derrière lui. On le tortura deux jours entiers, et sa tête servit de jouet à la populace de Smyrne, jusqu’à ce qu’il n’en restât plus que de hideux débris. Mais Dolabella ne put soutenir ce premier avantage ; assiégé dans Laodicée de Syrie, il ordonna à un soldat de sa cohorte prétorienne de lui trancher la tête. Quand ces nouvelles arrivèrent à Rome, Cicéron avait déjà proposé la mise hors la loi de son gendre ; il provoqua le vote d’un sénatus-consulte qui confirma Brutus et Cassius dans leurs gouvernements, mit sous leurs ordres toutes les troupes répandues de la mer Ionienne à l’Euphrate, avec le droit de lever l’argent nécessaire, et d’appeler à eux le contingent des rois alliés[8]. En leur annonçant ces décrets, il les pressait de reprendre la route de l’Italie, pour dispenser le sénat de recourir au dangereux appui d’Octave. Mais ni l’un ni l’autre n’avait cette décision qui double les forces. Dans un temps de révolution où l’opinion sert tant au succès, où il faut de l’audace et toujours de l’audace, ils voulaient faire une guerre méthodique, s’arrêter devant chaque ville, ne pas laisser derrière eux l’ombre d’une résistance. Au lieu de répondre à l’appel de Cicéron, Brutus lui renvoyait des sarcasmes sur sa prudence, sur sa liaison avec Octave ; il doutait de son courage et de sa prévoyance. Mais, tandis qu’il lui écrivait, et à Atticus, de belles sentences stoïques, les événements marchaient, et la nouvelle de la formation du triumvirat, des proscriptions et de la mort de Cicéron, le trouvait, lui, en route avec son armée vers l’Asie, et Cassius en marche sur l’Égypte pour punir Cléopâtre des secours qu’elle avait fournis à Dolabella ! Ils comprirent alors la nécessité de se réunir. A l’entrevue de Smyrne, Cassius fit encore prévaloir l’avis d’attendre l’ennemi en Orient, et d’occuper les troupes à réduire les peuples qui résistaient : c’étaient les Lyciens, Rhodes, le roi de Cappadoce. Ils partagèrent l’argent que Cassius, à force d’exactions, avait déjà ramassé, et se séparèrent. Brutus entra en Lycie, où il n’éprouva de résistance que devant la ville de Xanthos. Plutôt que de se rendre, les Xanthiens mirent le feu à leurs demeures et se jetèrent dans les flammes avec leurs femmes et leurs enfants[9] ; de toute la population, il ne survécut que cent cinquante individus. Patara, effrayée, livra ce qu’elle avait d’or et d’argent monnayé ou en lingots : quiconque essayait de cacher ses richesses était mis à mort. De son côté, Cassius attaqua Rhodes. Les habitants invoquaient leur titre d’alliés du peuple romain : En donnant des secours à Dolabella, répondit il, vous avez déchiré le traité. Il vainquit leur flotte en deux batailles et prit leur ville, qu’il pilla. Ils lui demandaient de leur laisser au moins les statues de leurs dieux. Je laisserai le Soleil, leur dit-il. Quelques-uns se consolèrent, en regardant cette parole comme un présage involontaire, mais certain, d’une mort prochaine. Il fit décapiter cinquante des principaux habitants, et emporta de l’île 4500 talents. Déjà, à Laodicée, il avait pillé les temples et le trésor public, et mis à mort les plus nobles citoyens. A Tarse, qui avait profité de ces complications pour vider une vieille querelle avec Adana, il avait exigé 2500 talents. De retour sur le continent, il entra en Cappadoce, dont il tua le roi, Ariobarzane, pour s’emparer de ses richesses, et il soumit toute l’Asie romaine aux plus intolérables exactions. La province dut payer en une seule fois l’impôt de dia années. En Judée, il avait fixé la contribution à plus de 700 talents ; l’argent ne rentrant pas assez vite, malgré le zèle d’Hérode, il fit vendre les habitants des villes[10]. Dans son ancien gouvernement de Cisalpine, Brutus avait mérité par sa justice la reconnaissance des habitants qui lui avaient élevé une statue et qui obtinrent d’Auguste qu’il la laissât debout ; il s’efforçait d’adoucir les maux de la guerre. A Sardes, dans une seconde entrevue avec Cassius, il lui reprocha vivement de faire détester leur cause. Mieux aurait valu, disait-il, laisser vivre César. S’il fermait les yeux sur les injustices des siens, du moins lui-même ne dépouillait personne. Mais ils avaient l’armée la plus nombreuse que jamais Rome eût conduite sur un champ de bataille ; il fallait la nourrir, la payer et retenir les soldats et les officiers, en cédant à toutes leurs convoitises ; de sorte que les derniers chefs de la république semblaient prendre à tâche de prouver à des peuples, victimes de passions qu’ils ne partageaient pas, la nécessité d’un gouvernement capable d’assurer la plus précieuse de toutes les libertés, celle du foyer, des biens et de la vie. II. — DOUBLE BATAILLE DE PHILIPPES (AUTOMNE 42).Chargées du butin de l’Asie, les deux armées se mirent en

marche pour rentrer en Europe. Une nuit que Brutus veillait dans sa tente, un

spectre d’une figure étrange et terrible se présenta devant lui. Qui es-tu, homme ou dieu ? dit sans trembler le

stoïque général. — Je suis ton mauvais génie,

répondit le fantôme ; tu me reverras dans les plaines de Philippes,

et il s’évanouit. Le lendemain Brutus raconta cette vision de son esprit

troublé à l’épicurien Cassius, qui lui expliqua, comme Lucrèce, l’inanité des

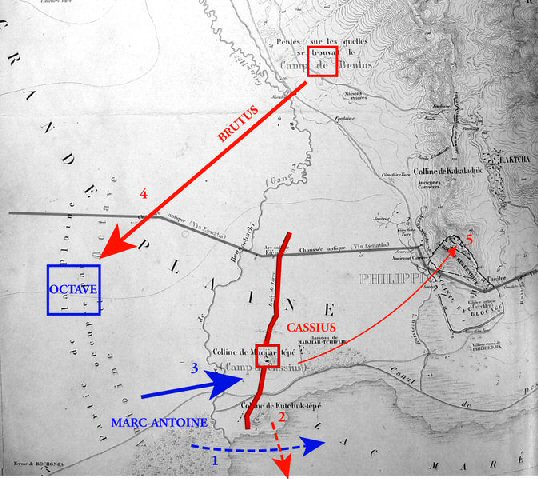

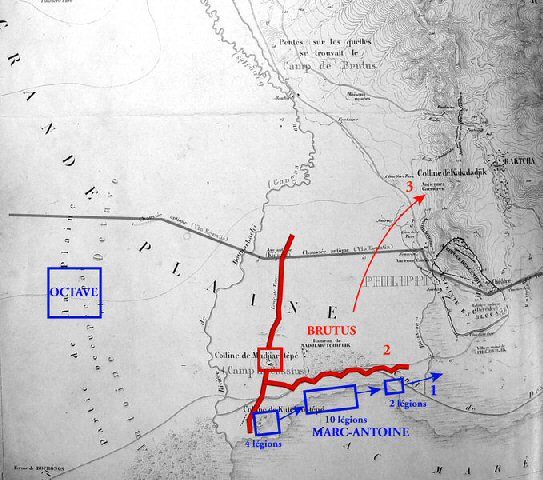

songes et des apparitions. Dans Une armée ennemie, commandée par Norbanus et forte de huit légions, s’était retranchée dans les gorges des Sapéens. Guidés par le Thrace Rhascuporis, ils tournèrent cette position en franchissant d’impraticables montagnes ; Norbanus échappa en se retirant rapidement sur Amphipolis où Antoine arrivait ; mais il abandonnait à ses adversaires la forte position de Philippes. Une plaine longue de huit lieues, du nord au sud, large de quatre, de l’est à l’ouest, et entourée de trois côtés par des montagnes que couronnent de majestueuses forêts, formait un cirque immense que la nature semblait avoir elle-même préparé pour une sanglante arène[11]. Les anciens nommaient cet endroit la porte de l’Europe et de l’Asie, parce qu’il s’y trouvait le meilleur passage pour aller de l’un à l’autre continent, et les Grecs y avaient placé la scène de la poétique légende de Proserpine enlevée par Pluton, quand elle cueillait les fleurs de cette plaine féconde[12]. C’est là que campaient la dernière armée de la république et les premiers soldats de l’empire. Les républicains avaient une position formidable. Maîtres

de la forte place de Philippes, qui s’élevait sur un promontoire de rochers

au milieu de la plaine, ils s’étaient établis en avant d’elle, des deux côtés

de la via Egnatia : Brutus sur les

pentes du Panaghirdagh, Cassius sur deux collines voisines de la mer, afin de

rester en communication avec la flotte, stationnée derrière lui à Néapolis,

et avec ses magasins, établis dans l’île de Thasos. En retranchement courait

entre les camps qui regardaient l’ouest, par où arrivait l’armée triumvirale,

et une rivière, le Gangas, couvrait le front de bandière. Mais cette rivière

était partout guéable, et ce retranchement, de

Première bataille de Philippes Antoine s’était posté devant Cassius ; Octave, à sa gauche, en face de Brutus. Les deux armées étaient à peu prés égales en hombre. Si les républicains étaient plus forts en cavalerie, leurs légionnaires ne valaient pas ceux des triumvirs, presque tous vieux soldats. Mais ils avaient une flotte formidable qui interceptait aux césariens les arrivages par mer. Aussi Antoine, menacé de la disette, bâtait de ses vœux la bataille, que Cassius, par la raison contraire, voulait différer. Brutus, pressé de sortir d’inquiétude et de terminer la guerre civile, dont ses auxiliaires asiatiques réclamaient la fin, opina dans le conseil pour le combat et entraîna la majorité. On fît, dans les deux camps, les lustrations ordinaires à la veille d’une bataille[13], pour se concilier la faveur des dieux ; Antoine se l’assura, en choisissant bien son point d’attaque. Il manœuvra de manière à couper l’ennemi de sa flotte : ce fut donc par le sud que l’action s’engagea. Octave était encore malade, au point de n’avoir pas la force de porter ses armes ni de se tenir debout ; il quitta néanmoins son camp et se plaça entre les lignes de ses légionnaires. à1inerve, assura-t-on plus tard, lui avait envoyé cet avis, que la plus vulgaire prudence suggérait : dans cette journée décisive, les soldats avaient besoin de voir leur chef, mort ou vif, au milieu d’eux. Un lieutenant de Brutus, Messala, attaquant impétueusement les césariens, dépassa leur aile gauche et pénétra dans leur camp, où la litière d’Octave, qui y avait été laissée, fut criblée de traits. Le bruit se répandit qu’il avait été tué, et Brutus croyait la victoire gagnée. Mais, à l’autre aile, Antoine avait percé au travers des rangs de l’ennemi et pris son camp. La poussière qui couvrait la plaine, l’étendue de la ligne de bataille, empêchaient de suivre les incidents de l’action. Cassius, réfugié avec quelques-uns des siens sur une hauteur voisine, vit un gros de cavalerie se diriger vers lui ; pour ne pas tomber vivant aux mains de ses adversaires, il se fit tuer par un affranchi : c’était Brutus qui, vainqueur, accourait à son secours. Les flatteurs de la nouvelle royauté dirent ensuite qu’au moment suprême l’épouvante avait saisi l’âme du sceptique épicurien ; qu’il avait cru voir César, couvert du manteau de pourpre et le visage menaçant, pousser sur lui son cheval. Je t’avais tué cependant, se serait-il écrié en détournant les yeux, et, poussé par la vengeance du dieu, il avait lui-même tendu la gorge à l’épée[14]. Brutus, en voyant son cadavre, versa des larmes et l’appela le dernier des Romains. Par sa farouche vertu, lui-même méritait mieux cet éloge. Quintilius Varus, que César avait trouvé deux fois dans les rangs ennemis et qu’il avait deux fois renvoyé libre, se fit égorger comme Cassius par son affranchi. Labéon, un des meurtriers, creusa lui-même dans sa tente une fosse de la longueur de son corps et tendit la gorge à son esclave. A la vue de Cassius mort, Titinnius, son ami, se tua. C’était une épidémie de suicide qui s’explique par la certitude du sort que les triumvirs réservaient à leurs adversaires. Le jour de cette première bataille de Philippes, Domitius Calvinus, qui amenait d’Italie aux triumvirs un convoi de troupes considérable, avait été battu par la flotte de Brutus. La mer leur était donc toujours fermée ; la disette devenait menaçante, et les pluies d’automne rendaient leur position, dans ces terres basses et fangeuses, à peine tenable. Devant eux une armée encore puissante, Biais derrière eux la famine, bien autrement redoutable. Il fallait donc combattre. Antoine en cherchait avec ardeur l’occasion ; pendant vingt jours les républicains s’y refusèrent. Cependant, malgré une nouvelle gratification de 1000 drachmes à ses soldats[15] et la promesse de leur abandonner le pillage de. Sparte et de Thessalonique, Brutus voyait le découragement se mettre dans ses troupes. Les Thraces de Rhascuporis quittèrent son camp ; les Galates de Dejotarus passèrent dans celui des triumvirs, qui lançaient dans ses lignes des billets pleins de promesses pour les déserteurs. Brutus eut peur que ceux de ses soldats qui avaient servi sous César n’allassent rejoindre son fils d’adoption. Pour arrêter ce mouvement, il attaqua. Cette fais Octave rejeta l’ennemi qui lui était opposé jusque sur son camp, taudis qu’Antoine, vainqueur de son côté, enveloppait les légions de l’aile gauche et les taillait en pièces[16]. Leur chef eût été pris par des cavaliers thraces sans la ruse d’un de ses amis, Lucilius ; il leur cria : Je suis Brutus, et se fit conduire à Antoine, qui admira son dévouement.

Deuxième bataille de Philippes Cependant Brutus avait gagné une hauteur où il s’arrêta pour accomplir ce qu’il appelait sa délivrance. Straton, son maître de rhétorique, lui tendit une épée en détournant les yeux ; il se précipita sur la pointe avec tant de force qu’il se perça d’outre en outre et expira sur l’heure. L’imagination populaire a entouré de dramatiques circonstances les derniers moments du cher républicain. Le fantôme qu’il avait vu à Abydos, disait-on, lui apparut encore, suivant sa promesse, dans la nuit qui précéda la bataille, et passa devant là triste et muet. Selon d’autres une parole de colère et d’amère déception lui aurait échappé à l’heure suprême : Vertu, tu n’es qu’un mot ! Caton, dont la vie avait été simple et droite, était mort avec plus de sérénité, en lisant un traité sur l’immortalité de l’âme. Brutus mourait, désespérant de la liberté, de la philosophie et de la vertu : juste châtiment pour ce rêveur qui avait traversé son temps sans le voir, pour ce méditatif qui, croyant arrêter d’un coup de poignard une révolution en marche depuis un siècle, n’avait fait que déchaîner d’épouvantables calamités sur sa patrie. Les républicains firent de lui leur second martyr : il ne méritait pas cet honneur. Quelques-uns des amis de Brutus s’étaient tués à côté de

lui ; d’autres, comme le fils de Caton et celui de Lucullus, avaient péri

dans la mêlée : le premier s’était bravement battu, en criant son nom aux

césariens pour attirer le plus d’ennemis prés de ses coups, et il avait vendu

chèrement sa vie. Hortensius, le fils du grand orateur, était prisonnier ;

sur l’ordre de Brutus, il avait mis à mort, par représailles des

proscriptions, C. Antonius, tombé dans ses mains ; Antoine le fit égorger sur

le tombeau de son frère. Ce triumvir montra cependant quelque douceur : il

voulait que Brutus frit honorablement enseveli ; Octave fit décapiter le

cadavre et porter la tête à Rome aux pieds de l’image de César[17]. Il fut sans

pitié envers ses captifs et assista froidement à leur supplice. Un père et

son fils imploraient la vie l’un pour l’autre, il les fit tirer au sort. Un

autre lui demandait au moins une sépulture : Cela,

dit-il, regarde les vautours. Cependant

il accueillit Valerius Messala, malgré son amitié pour Brutus, et lui laissa

souvent vanter la vertu du chef républicain. Plus de quatorze mille hommes s’étaient

rendus, les autres étaient tués ou en fuite ; quelques-uns de ceux-ci

gagnèrent Si la vengeance est un plaisir des dieux, César devait être content : du haut de l’Olympe où on l’avait fait monter, il avait vu, en l’espace de trois années, tous les héros des ides de mars tomber dans les batailles ou les proscriptions, ou se frapper de leur propre main, avec l’épée qu’ils avaient rougie de son sang. III. — NOUVEAU PARTAGE DU MONDE. ANTOINE ET CLÉOPÂTRE. GUERRE DE PÉROUSE (41-40).Les deux vainqueurs firent entre eux un nouveau partage.

Octave prit l’Espagne et Quand les députés des villes réclamèrent contre le tribut de dix années dont il les avait frappées, il leur répondit qu’ils devaient s’estimer heureux qu’on ne leur prit point, comme aux Italiens, leurs maisons et leurs terres, mais seulement de l’or, et pas plus qu’ils n’en avaient donné aux assassins de César ; que même il leur accordait deux années pour verser le tout. Cet impôt ne produisant que 40.000 talents, il le doubla et exigea qu’il fût payé en deux termes. Si tu nous forces à payer le tribut deux fois en un an, osa lui dire, un certain Hybréas, donne-nous donc deux étés et deux automnes. Tu en as sans doute aussi le pouvoir[22]. Il se souvint pourtant de ceux qui avaient souffert pour

lui. Il donna aux Rhodiens de vastes domaines qu’ils ne surent pas

administrer, et il exempta d’impôt Tarse, Laodicée de Syrie,

Pendant qu’il perdait, en d’indignes débauches, un temps précieux, sa femme et son frère, en Italie, déclaraient la guerre à Octave. Le 1er janvier 41, Lucius Antonius et Servilius Isauricus avaient pris possession du consulat. Fulvie, femme ambitieuse et emportée, exerçait sur tous deux une influence qui lui livrait le gouvernement ; l’indolent Lépide était complètement effacé[24]. L’arrivée du jeune César ébranla cette royauté. Il irrita encore Fulvie en lui renvoyant sa fille qu’il n’avait épousée l’année précédente que pour plaire aux soldats. D’abord elle exigea que les terres qu’il donnerait aux légions d’Antoine leur fussent distribuées par le frère de leur général, afin qu’Octave n’eût pas seul leur reconnaissance ; il céda. Puis, comme il s’éleva contre lui, au sujet de ce partage des terres, un concert de malédictions, elle tâcha d’en profiter, avant besoin de troubles en Italie pour arracher son époux à Cléopâtre[25]. Les vétérans réclamaient les 18 villes qui leur avaient été promises, et les habitants s’emportaient contre l’injustice qui les forçait à payer pour toute l’Italie. En outre, ceux-ci demandaient une indemnité et ceux-là de l’argent pour couvrir les frais de premier établissement. En attendant, les nouveaux colons dépassaient leurs limites, usurpaient les champs voisins, et prenaient tout ce qu’ils trouvaient à leur convenance. Les dépossédés accouraient dans la ville avec leurs femmes et leurs enfants, criant misère ameutant le peuple, qui, privé de travail par les troubles et de vivres par les croisières de Sextus, insultait les soldats, dévastait les maisons des riches et ne voulait plus de magistrats, pas même de ses tribuns, afin de piller plus à l’aise. Poussé par Fulvie, Lucius survint alors, promit sa protection aux Italiens expropriés, et assura aux soldats que, s’ils n’avaient pas de terres ou s’ils n’en avaient pas assez, son frère saurait bien les dédommager avec les tributs qu’il levait pour eux dans l’Asie[26]. Les Italiens s’enhardirent dans leur opposition, en la voyant encouragée par un consul, et se résolurent à défendre leurs champs les armes à la main ; sur mille points, des luttes sanglantes éclatèrent. De leur côté, les vétérans récriminaient contre Octave, qui ne tenait pas ses promesses, et ils en vinrent à un tel point d’indiscipline, qu’une révolte semblait imminente. Un jour, au théâtre, un d’entre eux s’assit aux bancs des chevaliers ; la foule murmura, et, pour apaiser le tumulte, Octave le fit sortir. Mais, après le spectacle, les soldats entourèrent le général avec des cris et des menaces, en l’accusant d’avoir fait tuer cet homme pour complaire à la multitude ; il fallut que le soldat vint se montrer à ses camarades. Ils s’écrièrent alors qu’on l’avait jeté en prison, et, comme il affirmait qu’il n’en avait rien été, ils se tournèrent contre lui, l’appelant menteur et traître : ils voulaient que l’habit militaire donnât l’inviolabilité. Un autre jour, Octave s’étant fait attendre pour une revue, ils se fâchèrent, et un tribun qui prit sa défense fut accablé de coups ; il réussit à fuir et se jeta dans le Tibre pour échapper à ceux qui le poursuivaient ; mais on l’en tira, il fut égorgé, et ils placèrent son cadavre sur le chemin par où arrivait Octave : il se contenta de leur reprocher doucement cette violence. Sa situation devenait critique. Tout le monde s’en prenait à lui des maux qu’on souffrait ; une partie même des vétérans, gagnés par les promesses de Fulvie et de Lucius, l’abandonnèrent. Mais ces trésors que Fulvie leur montrait, son époux en ce moment les dissipait en de folles prodigalités. Octave mit en vente le reste des biens des proscrits, emprunta dans les temples, et, faisant argent de tout, ramena par ses largesses quelques-uns de ceux qui l’avaient quitté. Un coup de maître acheva de rétablir ses affaires. Il réunit les vétérans au Capitole, leur fit lire les conventions jadis arrêtées avec Marc Antoine, et leur déclara sa ferme résolution de les exécuter. Mais Lucius, ajouta-t-il, travaille à renverser le triumvirat et va tout mettre en question par une guerre, l’autorité des chefs, comme les récompenses dues aux soldats. Pour moi, toujours prêt à maintenir l’accord, je prends volontiers le sénat et les vétérans pour juges de ma conduite. Les vétérans acceptèrent ce singulier arbitrage ; ils se constituèrent, à Gabies, en tribunal et invitèrent les deux adversaires à se présenter devant eux. Le jeune César se hâta de comparaître ; Lucius Antonins, peut-être effrayé par une embuscade dressée sur sa route, ne vint pas, et Fulvie, qui, à Préneste, passait des revues l’épée au côté, se moqua bien fort du sénat botté. Cette scène n’en rendait pas moins à Octave l’appui de presque tous les vétérans. Les Italiens se jetèrent naturellement du côté opposé, qui se trouva le plus nombreux. Lucius réunit dix-sept légions de recrues ; Octave n’en avait que dix, mais de vieux soldats, avec Agrippa pour général. Les choses partirent, d’abord, aller mal pour lui. Lucius s’empara de Rome, que Lépide devait défendre, et, réunissant le peuple, il annonça que son frère renonçait à son autorité triumvirale ; qu’il briguerait selon l’usage le consulat dès qu’il aurait puni Lépide et Octave, et qu’ainsi la république et la liberté se trouveraient rétablies. C’était la contrepartie de la comédie jouée à Gabies, une pièce montée pour gagner le peuple, comme là-bas pour gagner l’armée. Lucius fut naturellement salué imperator, titre dont les soldats étaient prodigues, parce que, en échange, le chef leur devait un donativum. Mais Agrippa le chassa de Rome sans peine, et le serra de si près, qu’il le contraignit à se réfugier dans la forte place de Pérouse, où il l’enferma par d’immenses travaux de contrevallation. Les amis d’Antoine, Asinius Pollion, Calenus, Ventidius, se portaient, comme leurs soldats, mollement à cette guerre, incertains si le triumvir l’approuvait. Fulvie, qui conduisit des secours à son beau-frère, ne put forcer les lignes des assiégeants, et la garnison fut décimée par une disette, restée proverbiale sous le nom de fames Perusina. Des balles de fronde lancées durant ce siége et retrouvées de nos jours en ont gardé le souvenir : Tu meurs de faim, et tu me le caches (esuries, et me celas), disait l’une ; à quoi un traître répondait : Nous sommes sans pain (sine masa)[27]. Antonius, contraint de céder aux cris des soldats, se rendit. Pour ne pas donner à Antoine un prétexte de guerre, Octave se contenta de reléguer Lucius en Espagne, où il envoya en même temps un homme énergique, P. Calvinus, qui sut maintenir cette province dans son obéissance. Il épargna aussi les vétérans qu’on trouva dans Pérouse et les enrôla dans ses légions, mais les magistrats de la ville et, dit-on, trois cents chevaliers ou sénateurs furent, aux ides de mars de l’année 40, égorgés au pied d’un autel de César. A chaque prière qu’on lui adressait pour en sauver un, Octave répondait par le mot de Marius : Il faut qu’il meure. La ville avait été abandonnée au pillage ; un citoyen alluma un incendie qui la dévora et se jeta lui-même au milieu des flammes[28]. Afin de punir Junon, leur déesse poliade, qui les avait si mal défendus, et dont Octave emporta l’image à Rome, comme si la déesse eut été sa complice, les habitants, quand ils rebâtirent leur ville, la placèrent sous la protection de Vulcain ; lui du moins avait sauvé son temple de l’incendie. La destruction de cette antique cité fut le dernier acte

de cruauté du triumvir[29]. Cependant on

craignait de nouvelles proscriptions. Horace, qui n’était pas encore rallié,

en jette un cri de désespoir et conseille aux sages, pour échapper à ce

siècle de fer, de fuir aux Iles Fortunées[30]. Tous les amis d’Antoine

s’échappèrent sans aller si loin : Pollion se réfugia avec quelques troupes

sur les vaisseaux de Domitius Ahenobarbus, qui, tout en agissant de concert

avec Sextus, s’était réservé le libre commandement de l’ancienne flotte de

Brutus[31] ; la mère d’Antoine

gagna Ce bruit de guerre fait oublier les calamités qui venaient

de fondre sur la péninsule et qu’il faut rappeler pour achever de peindre ces

temps abominables. Rien dans l’histoire moderne ne peut donner l’idée des

misères et des douleurs causées par cette nouvelle expropriation de la

population rurale de l’Italie[32]. La première

avait eu lieu aux dépens des vieilles races italiotes que Sylla avait

dépouillées pour établir ses cent vingt mille soldats. La seconde, par un

juste retour, déposséda ceux qui avaient profité de la première. Les fils des

vétérans du dictateur cédèrent la place aux légionnaires des triumvirs.

Virgile fut ainsi chassé de son petit patrimoine auprès de Mantoue ; Horace,

qui, après sa fuite de Philippes, s’était rendu à Rome, venait de perdre les

biens que lui avait laissés son digne père, l’affranchi de Venouse. Tibulle,

Properce, eurent le même sort. Protégé par Pollion et Gallus, qui étaient

chargés du partage des terres dans Nos

patriœ fines et dulcia linquimus arva.... Impius

hœc tant cutta novalia miles habebit, Barbarus has segetes ![33] L’Ofellus d’Horace est le portrait de beaucoup d’hommes en ce temps-là, mais tous n’étaient pas capables de dire comme lui : À la fortune contraire répondez par un mâle courage. Forliaque adversis opponite pectora rebus[34]. Depuis quarante ans le droit de propriété n’avait pas existé dans la péninsule : considération qui suffirait seule à prouver la nécessité, de l’empire, puisque la fin de la république fut pour l’Italie la fin de maux dont nos guerres les plus terribles ne peuvent donner une idée. IV. — TRAITÉS DE BRINDES (40) ET DE MISÈNE (39), DÉFAITE DE SEXTUS POMPÉE ET DÉPOSITION DE LÉPIDE (36).Ni les cris de Fulvie ni le bruit de cette guerre n’avaient

pu distraire Antoine de ses plaisirs, ou plutôt il avait compris qu’il ne s’agissait

que d’une cabale soulevée par les intrigues de sa femme. Une attaque hardie

des Parthes le réveilla enfin. La dureté et les exactions du gouverneur qu’il

avait laissé en Syrie avaient amené une révolte ; les Parthes appelés par la

population et conduits par un fils de Labienus qui s’était réfugié à la cour

de Ctésiphon, avaient envahi cette province et entamé l’Asie-Mineure[35]. Au printemps de

l’année 40, Antoine se rendit à Tyr, la seule ville de Phénicie où ils ne

fussent pas encore entrés ; des lettres de Fulvie qui l’y attendaient lui

apprirent la fin de la guerre de Pérouse et la fuite de tous ses amis. Il

devenait nécessaire de compenser l’effet produit par cet échec, en

reparaissant avec des forces considérables sur les côtes de l’Italie.

Remettant donc à l’habile Ventidius le soin de tenir tête aux Parthes, il fit

voile, avec deux cents vaisseaux que Chypre et Rhodes lui donnèrent, pour

Athènes, où il trouva Fulvie. L’entrevue des deux époux fut un échange d’amères

et légitimes récriminations, l’une sur le séjour à Alexandrie, l’autre sur la

folle guerre de Pérouse. Cependant les événements se précipitaient en

Occident où Octave avait pris possession de Octave paraissait en sérieux danger, tuais il tirait une

brande force de cette réunion contre lui d’hommes qui la veille se combattaient.

Tandis que le camp ennemi allait renfermer un fils de pompée, un triumvir et

un des meurtriers de César, il restait le seul représentant du principe

nouveau auquel tant d’intérêts s’étaient déjà ralliés ; et tel est l’avantage

des situations nettes, même en politique, que cette menaçante coalition était

au fond peu redoutable. Le souvenir des combats de Philippes était encore trop

vivant dans l’esprit des vétérans de l’armée triumvirale pour qu’ils

voulussent se battre les uns contre les autres. Ils forcèrent leurs chefs à

traiter, et Cocceius Nerva, ami des deux triumvirs, ménagea un accommodement

; les conditions en furent arrêtées par Pollion et Mécène, et la mort de

Fulvie en hâta la conclusion. Antoine fit tuer un conseiller de sa femme, qui

avait été le principal instigateur de la guerre de Pérouse ; et, comme preuve

de son désir d’établir une bonite paix, il livra à son collègue les lettres d’un

lieutenant d’Octave dans Les triumvirs revinrent à Rome pour célébrer cette union.

Les fêtes furent tristes, car le peuple manquait de pain ; Sextus, qui n’avait

pas été compris dans le traité de Brindes, continuait à intercepter les

arrivages. Rien ne passait et les négociants n’osaient plus quitter les ports

de Smyrne, d’Alexandrie, de Carthage et de Marseille. A l’exemple des soldats,

la foule demanda la paix à grands cris. Un édit, qui obligeait les propriétaires

à fournir 50 sesterces par tête d’esclave, et qui attribua au fisc une

portion de tous les héritages, causa une nouvelle irritation. Les triumvirs

furent poursuivis d’injures ; mais le peuple ne pouvait plus faire même une

émeute : des vétérans se ruèrent sur la multitude et l’obligèrent à fuir, en

laissant nombre de morts sur la place[39]. Antoine se

lassa le premier de ces cris et pressa son collègue de traiter avec Pompée.

Quelques mois auparavant, Octave avait épousé la sœur de Scribonius Libo,

beau-père de Sextus, dans l’espoir que cette alliance ouvrirait les voies à

un accommodement. Libo, en effet, s’interposa entre son gendre et les

triumvirs. Mucia, mère de Sextus Pompée, représenta elle-même à son fils qu’assez

de sang avait été versé dans cette malheureuse querelle : Sextus céda[40]. Ils s’abouchèrent

tous trois au cap Misène, sur une digue construite du rivage à la galère

amirale et coupée en son milieu, de sorte que les négociateurs, séparés par

un intervalle où passait la mer, pouvaient discuter, sans craindre une surprise.

Pompée avait sa flotte derrière lui, les triumvirs leurs légions. Ceux-ci

consentaient à le laisser revenir à Rome, mais il demanda à être reçu dans le

triumvirat à la place de Lépide : la conférence fut rompue. Pressé par son

affranchi Menas, il allait regagner Quand on vit les trois chefs franchir l’étroite barrière qui les séparait, et s’embrasser en signe de paix et d’amitié, un même cri de joie partit de la flotte et de l’armée. Il semblait que ce fût la fin de tous les maux. L’Italie n’allait plus craindre la famine ; les exilés, les proscrits, retrouvaient leur patrie. On annonça encore aux troupes qu’un mariage cimenterait l’union : la fille de Pompée fut fiancée au neveu d’Octave. Puis les trois chefs se donnèrent des fêtes. Le sort désigna Pompée pour traiter le premier ses nouveaux amis. Où souperons-nous ? demanda joyeusement Antoine. Dans mes carènes, répondit Sextus, en montrant sa galère : mordante équivoque qui rappelait qu’Antoine possédait à Rome, dans le quartier des Carènes, la maison du grand Pompée[43]. Au milieu du festin, Menas, assure-t-on, vint dire à l’oreille de Sextus : Voulez-vous que je coupe les câbles, et je vous rends maître de tout l’empire ? Il réfléchit un instant, puis répondit : Il fallait le faire sans m’en prévenir ; Pompée ne peut trahir la foi jurée. Anecdote douteuse, comme beaucoup de celles que les anciens rapportent. Avant de se séparer, ils arrêtèrent la liste des consuls pour les années suivantes (39). Les deux paix de Brindes et de Misène ne furent qu’une trêve pour ceux qui les avaient signées ; mais pour l’Italie, du Rubicon au détroit de Messine, elles marquèrent la fin des luttes sanglantes. Durant trois siècles et demi, un seul jour excepté, celui où mourut Vitellius, Rome et la péninsule ne revirent plus la guerre déchirer leur sein. Et lorsque, se rappelant les Gaulois, Pyrrhus, Annibal, Spartacus et cette histoire du dernier siècle de Rome républicaine qui n’est qu’un long récit de combats, on voit la paix descendre enfin sur ces plaines de l’Italie dont il n’est pas une qui n’eût servi de champ de bataille, sur ces collines de l’Apennin qui avaient été autant de forteresses vingt fois assaillies, on est forcé de se mettre du parti de celui qui donna cette paix, sauf à demander compte aux héritiers de la république de ce qu’ils feront pour le reste du monde. Après la paix de Misène, Octave et Antoine vinrent un moment à Rome recevoir les témoignages de la joie populaire. L’un en partit bientôt pour aller soumettre quelques peuples gaulois révoltés, l’autre pour attaquer les Parthes. Antoine emportait un sénatus-consulte qui ratifiait d’avance tous ses actes[44]. Le sénat devait s’estimer heureux qu’un de ses maîtres lui eût demandé un décret ; ce vote prouvait son existence, dont on avait pu douter aux négociations de Misène, où il n’avait pas plus été question de lui que de Lépide. Les triumvirs cependant ne l’oubliaient pas, car ils faisaient chaque jour de nouveaux sénateurs : c’étaient des soldats, des barbares, même des esclaves ; un de ceux-ci obtint la préture[45]. Il est vrai qu’on avait porté le nombre des préteurs à soixante-dix-sept. Quant au peuple, les jours de comices, il recevait des ordres écrits et votait en conséquence. Le traité de Misène était inexécutable. Il ne se pouvait pas qu’Octave laissât les approvisionnements de Rome et de ses légions, ainsi que le repos de l’Italie, à la merci de Pompée, qui, de son côté, rêvait pour lui-même l’empire de Rome. En attendant, Sextus tenait à Syracuse, une cour brillante ; un trident à la main, couvert d’un manteau qui rappelait la couleur des vagues, il se faisait appeler le fils de Neptune, et il y avait quelque droit, puisque le premier il avait prouvé aux Romains, qui se refusaient à le comprendre, quelle puissance donne l’empire de la mer. Mais, depuis dix ans qu’il avait quitté Rome et qu’il vivait, à l’aventure, Pompée avait pris les habitudes d’un chef de bande plutôt que celles d’un général. Des esclaves, des affranchis, commandaient ses escadres. Une voix libre s’élevait-elle du milieu des nobles romains réfugiés auprès de lui, il s’en indignait comme d’une insolence. L’assassinat de Murcus avait découragé les plus dévoués, et beaucoup avaient saisi le prétexte de la paix de Misène pour l’abandonner. Brave de sa personne, il ne savait pas user de la victoire, et nous allons le voir perdre plusieurs fois de favorables occasions. Les premiers torts vinrent des triumvirs. D’abord, Antoine refusa de mettre Sextus en possession de l’Achaïe, sous prétexte que les Péloponnésiens lui devaient de grosses sommes dont il voulait se faire payer ; puis Octave répudia Seribonia, pour épouser Livie, alors grosse de six mois, et qu’il força Tiberius Néron à lui céder. A ces provocations, Sextus répondit en réparant ses vaisseaux et en laissant la carrière libre aux pirates ; presque aussitôt le prix des vivres augmenta en Italie (38). Octave essaya d’entraîner ses deux collègues ; Lépide

accepta, mais employa tout l’été à réunir des troupes et des navires. Pour Antoine, pressé par sa femme, il vint

d’Athènes, où il avait passé l’hiver, chercher le jeune César à Brindes, et,

ne l’y trouvant pas, il se bâta de retourner en Grèce, en l’invitant à

conserver la paix. Tout le poids de la guerre retombait donc sur Octave.

Heureusement, il avait négocié la trahison de l’affranchi Menas, qui lui

livra L’affranchi prouva, dés la première rencontre, son dévouement et son habileté. Il tint tête dans le golfe de Cumes à une flotte pompéienne et tua son chef, autre affranchi de Sextus, que remplaça encore un ancien esclave. Octave tenta de passer en Sicile ; attaqué au milieu du détroit, il eût laissé la victoire aux ennemis, si l’approche de Menas ne les avait forcés à rentrer dans Messine. Le combat était à peine terminé, qu’une tempête détruisit presque en entier sa flotte ; mais Sextus ne sut pas profiter de cet avantage, et Agrippa arrivait. Ce grand homme de guerre, qui venait de pacifier l’Aquitaine

et de franchir le Rhin comme César, prit en main la conduite des opérations. Au

lieu de précipiter les coups, il voulut les assurer en ne donnant rien au

hasard. Octave avait un bon port dans la mer Supérieure, mais pas un dans la

mer Tyrrhénienne qui fût à proximité de Aussitôt après le départ d’Antoine,la guerre fut reprise avec vigueur. Une puissante flotte sortit du nouveau port creusé par Agrippa, et selon l’usage, d’imposantes cérémonies religieuses appelèrent sur elle la protection divine, comme nous bénissons nos bâtiments quand ils quittent le chantier. Après que tous les navires se furent rangés en face des autels élevés au rivage, les prêtres, montés sur des canots avec les victimes dont la mort allait racheter la vie des marins, firent trois fois le tour de la flotte. Les chefs de l’armée suivaient, en demandant aux dieux dei s détourner des vaisseaux les présages sinistres pour les diriger sur les victimes. Celles-ci immolées, les prêtres jetèrent une partie des chairs dans la mer, comme offrandes aux divinités marines, et brûlèrent le reste sur les autels en l’honneur des dieux du ciel. Durant le sacrifice, l’armée faisait entendre de pieuses acclamations[50]. Agrippa fit décider qu’on attaquerait En un mois, Octave remit sa flotte en état. Sextus avait

fortifié la plus importante des îles Éoliennes, Lipara, excellente station

navale, pour défendre les approches du détroit de Messine et couvrir la côte

septentrionale de Les légions qu’il avait laissées devant Tauromenium, sous la conduite de Cornificius, couraient les plus grands dangers : Pompée interceptait par mer leurs convois, et par terre sa cavalerie cernait le camp. Cornificius se décida à battre en retraite par des chemins impraticables, où les laves de l’Etna encore brûlantes avaient tari les sources. Il voulait atteindre la côte septentrionale dont Agrippa, après sa victoire, avait occupé plusieurs points ; il accomplit ce mouvement difficile avec une fermeté qui lui fit beaucoup d’honneur et lui valut plus tard le privilège de retourner chez lui porté sur une chaise curule, chaque fois qu’il soupait hors de sa maison[53]. Au moment où il opérait sa jonction avec trois légions

envoyées à sa rencontre, Agrippa s’emparait de Tyndaris, excellente position

d’où, d’un côté, il tendait la main à Lépide, maître enfin de Lilybée, et, de

l’autre, il menaçait Messine. Le dénouement approchait : Octave descendit

encore une fois en Sicile avec le reste de ses troupes, réunies cette fois en

une masse de vingt et une légions, vingt mille cavaliers et cinq mille

archers ou frondeurs, qui s’assemblèrent entre Myles et Tyndaris, où Lépide

était arrivé. Pompée occupait fortement l’angle nord-est de Chaque flotte comptait trois cents voiles ; le choc eut

lieu entre Myles et Naulocque, à la vue des deux armées rangées en bataille

sur le rivage ( Les huit légions qu’il avait abandonnées s’étaient réunies

dans Messine, que Lépide assiégea ; mais leurs chefs ne cherchaient qu’une occasion

de traiter. Ils demandèrent au triumvir, pour passer sous ses drapeaux, d’accorder

à leurs soldats, comme aux siens, le pillage de la ville qui leur avait donné

un refuge. Malgré l’opposition d’Agrippa, Lépide y consentit, et durant toute

une nuit la malheureuse cité fut mise à sac et à pillage par ses défenseurs

et par ses ennemis. Lépide se trouva alors à la tête de vingt légions. Il se

persuada qu’avec de telles forces il lui serait aisé de prendre une position

plus haute que celle qu’on lui avait faite depuis le commencement du

triumvirat. Dans une conférence avec Octave, il parla fièrement et prétendit

ajouter |

Durant les jours de meurtre, Lépide et Plancus, consuls

désignés, avaient promulgué un édit qui, sous menace de proscription,

ordonnait de fêter joyeusement le renouvellement de l’année. Ils eurent même

le courage de célébrer, chacun, un triomphe pour d’insignifiants succès en

Espagne et en Gaule. Les soldats jouant sur le double sens du mot

Durant les jours de meurtre, Lépide et Plancus, consuls

désignés, avaient promulgué un édit qui, sous menace de proscription,

ordonnait de fêter joyeusement le renouvellement de l’année. Ils eurent même

le courage de célébrer, chacun, un triomphe pour d’insignifiants succès en

Espagne et en Gaule. Les soldats jouant sur le double sens du mot

Effrayée par les menaces de Cassius, Cléopâtre lui avait

fourni quelques troupes et de l’argent ; Antoine lui demanda raison de cette

conduite. Elle vint à Tarse plaider sa cause, ou plutôt essayer sur lui l’empire

de ses charmes. Rien ne fut oublie de la stratégie féminine pour faire

réussir le complot. Elle remonta le Cydnus dans un navire dont la poupe était

d’or, les voiles de pourpre et les avirons d’argent. Le mouvement des rames était

cadencé au son des flûtes qui se mariait à celui des lyres. La reine

magnifiquement parée et comme les peintres représentent Vénus, était couchée

sous un pavillon broché d’or. De jeunes enfants l’entouraient, habillés en

Amours, et ses femmes, vêtues en Néréides et en Grâces, tenaient le

gouvernail ou les cordages. Les parfums qu’on brûlait sur le navire

embaumaient au loin les deux rives. C’est

Effrayée par les menaces de Cassius, Cléopâtre lui avait

fourni quelques troupes et de l’argent ; Antoine lui demanda raison de cette

conduite. Elle vint à Tarse plaider sa cause, ou plutôt essayer sur lui l’empire

de ses charmes. Rien ne fut oublie de la stratégie féminine pour faire

réussir le complot. Elle remonta le Cydnus dans un navire dont la poupe était

d’or, les voiles de pourpre et les avirons d’argent. Le mouvement des rames était

cadencé au son des flûtes qui se mariait à celui des lyres. La reine

magnifiquement parée et comme les peintres représentent Vénus, était couchée

sous un pavillon broché d’or. De jeunes enfants l’entouraient, habillés en

Amours, et ses femmes, vêtues en Néréides et en Grâces, tenaient le

gouvernail ou les cordages. Les parfums qu’on brûlait sur le navire

embaumaient au loin les deux rives. C’est