HISTOIRE DES ROMAINS

SEPTIÈME PÉRIODE — LES TRIUMVIRATS ET LA RÉVOLUTION

(79-30)

CHAPITRE LVIII — LA

MONARCHIE.

I. — NOUVEAU SÉJOUR DE CÉSAR A ROME (46). TRIOMPHES, FÊTES ET RÉFORMES.Lorsque Caïus Gracchus, réfugié dans le temple de Diane sur l’Aventin, vit tous ceux qui l’avaient suivi massacrés par les mercenaires d’Opimius, il se jeta à genoux, et tendant les mains vers la déesse, il la supplia de punir les Romains de leur ingratitude en leur donnant un maître. Ce n’était certainement pas une pensée de vengeance qui occupait alors l’esprit du tribun réformateur et pacifique. Comme il arrive, dit-on, au moment suprême, il eut sans doute une perception de l’avenir ; il entrevit que Rome ne pouvait se sauver qu’en s’arrachant des mains d’une minorité aristocratique qui repoussait les réformes les plus nécessaires et, sans droit, sans jugement, égorgeait ceux qui les avaient demandées. Si, en effet, pour étudier l’histoire de Rome depuis les Gracques, on laisse de côté les préjugés d’école et les déclamations d’une rhétorique ignorante, on voit clairement que les Romains avaient perdu, à conquérir le monde, leur liberté, et que la république, autrefois la chose de tous, était devenue la propriété d’une oligarchie étroite et jalouse qui entendait vivre dans la mollesse aux dépens de l’univers. Contre cette l’action avide et incapable, avaient fini par s’élever les chefs populaires qui réclamèrent pour le peuple, pour les alliés, pour les sujets. Ce fut l’ère des essais de réforme. Les réformes n’ayant pas réussi, la révolution devint inévitable : éternelle histoire des gouvernements qui ferment les yeux à l’avenir. Chez nous la monarchie étant le passé qu’on voulait détruire, la république, tout naturellement, en hérita ; à Rome, le mouvement insurrectionnel étant dirigé contre l’aristocratie républicaine, la monarchie devait lui succéder. La logique de l’histoire le voulait ainsi, et cette logique, qui est celle des événements et des esprits, finit toujours par avoir raison. Comme les chefs populaires avaient péri par la violence, l’influence

et l’action passèrent aux chefs militaires. D’abord, ils s’unirent pour

consolider l’empire de Rome, Pompée en Orient, César en Occident ; et ils

durent à l’éclat de leurs services une place à part dans l’État. Pompée n’était

qu’un soldat dont l’oligarchie n’avait rien à craindre, à condition de

satisfaire sa puérile vanité. Dans César, elle pressentait un politique de la

famille des Gracques, un de ces hommes qui rêvaient une cité nouvelle, faite

des ruines de l’ancienne ; César lui était donc un mortel ennemi. Pour l’abattre,

elle accorda à Pompée, contrairement à la constitution, cette royauté de

parade qui suffisait à l’homme dont l’intelligence ne pouvait concevoir tua

ordre de choses différent de celui qui lui valait tant d’honneurs. Depuis

bientôt un siècle, république signifiait meurtres et proscriptions, guerres

civiles et bouleversement des fortunes, partout l’insécurité, nulle part ni

pour personne le plaisir de vivre. Voilà ce que César voulait faire cesser,

et, comme nous aimons autant les ambitions fécondes que nous détestons les

ambitions stériles, nous sommes avec lui contre les incapables qui siégeaient

à la curie se disaient la loi et la violaient tous les jours. Après avoir

provoqué la guerre civile, ils n’avaient pas su la conduire. Pharsale les

avait chassés de

Il célébra quatre triomphes à plusieurs jours d’intervalle. La première fois, il triompha des Gaulois ; la seconde, des Égyptiens ; la troisième, de Pharnace ; la quatrième, de Juba. Ni Pharsale ni Thapsus n’étaient nommés ; et devant son char on ne voyait que les images des rois et des généraux vaincus, celles des villes prises, ou des fleuves et de l’Océan qu’il avait traversés. Parmi les captifs, pas un Romain, mais la sœur de Cléopâtre, Arsinoé, le fils de Juba, le grand chef gaulois, Vercingétorix, que les triumvirs attendaient au Tullianum pour l’égorger[5]. Rien ne rappelait Pompée ; seulement, sur le tableau qui représentait la fuite du fils de Mithridate et de l’armée pontique, on lisait la fameuse dépêche : Veni, vidi, vici, qui semblait dire : Là, pour vaincre, il m’a suffi d’un jour ; à mon rival il avait fallu des années. Il eut moins de ménagements envers les vaincus d’Afrique, dégradés en quelque sorte de leur titre de citoyens par leur alliance avec un roi barbare. Il exposa Caton, Scipion et Petreius se perçant de leur épée. A cette vue, bien des cœurs, sans doute, se serrèrent ; niais la tristesse se perdit dans l’éclat de la fête. Et la foule n’eut garde de songer à tous ces morts quand, sous ses yeux éblouis, on fit passer, spectacle plein de promesses, 60.000 talents (plus de 300 millions de francs) en argent monnayé, et deux mille huit cent vingt-deux couronnes d’or[6]. Qu’importait au peuple une indigente et mensongère liberté, quand le maître lui promettait de splendides festins ? On n’entendit que les soldats, usant de leur vieux droit, railler, en des chants grossiers, l’ami de Nicomède et des Gaulois qu’il menait derrière son char, mais pour les conduire au sénat. Fais bien, criaient-ils, tu seras battu ; fais mal, tu seras roi, ou bien encore : Gens de la ville, gardez vos femmes, nous ramenons le galant chauve. Dion raconte que, pour détourner par un acte d’humilité la colère de Némésis, la déesse ennemie des fortunes trop grandes, César monta à genoux les marches du Capitole[7]. Dans cette ville pleine encore du souvenir des meurtres par lesquels l’oligarchie avait cru assurer son pouvoir et où vivaient les fils des proscrits de Marins et de Sylla, pas une tête ne tomba, pas même une larme, partout le plaisir et la joie. Après le triomphe de César, tout le peuple romain se coucha autour de vingt-deux mille tables à trois lits qu’on servit comme pour les grands. Le chio, le falerne, coulaient ; et le plus pauvre put goûter à ces lamproies, à ces murènes tant vantées[8]. Si, loin de ces tables où tout le peuple s’enivrait, quelques vieux républicains se tenaient à l’écart, la honte au front et la haine dans le cœur, du moins devaient-ils se souvenir, en face de cette domination qui commençait par des fêtes, que d’autres, naguère, avaient commencé avec du sang.

Des spectacles de tout genre firent accepter du peuple cette apothéose de la maison julienne : des représentations scéniques, des jeux troyens, des danses pyrrhiques, des courses à pied et en char, des luttes d’athlètes, des chasses où l’on tua des taureaux sauvages, une girafe, la première qu’on ait vue à Rome, et jusqu’à quatre cents lions ; une naumachie entre des galères de Tyr et d’Égypte ; une bataille enfin entre deux armées ayant chacune cinq cents fantassins, trois cents cavaliers et vingt éléphants. Cette fois les gladiateurs étaient éclipsés : des chevaliers, le fils d’un préteur, descendirent dans l’arène ; des sénateurs voulaient combattre. Il fallut que César éloignât de. son sénat cette flétrissure. De tous les coins de l’Italie on était accouru à ces jeux. Telle était la foule, que l’on campait dans les rues et les carrefours, sous des tentes, et que nombre de personnes, parmi elles deux sénateurs, périrent étouffées. Au-dessus de l’amphithéâtre, pour abriter les spectateurs des rayons du soleil, flottait un velarium en soie[10], étoffe alors à peu prés, inconnue à home et qui se vendait plus cher que l’or. Au milieu de ces fêtes dont le dictateur payait sa royauté, il n’oubliait pas qu’il avait à légitimer son pouvoir, en assurant l’ordre. Jusqu’à son consulat, c’était clans le peuple et au milieu des chevaliers qu’il avait placé son point d’appui ; pendant son commandement en Gaule et dorant la guerre civile, il l’avait pris dans l’armée ; maintenant il voulait le chercher dans un gouvernement sage et modéré, qui réunirait les partis, oublierait les injures, et provoquerait la reconnaissance par une administration habile et bienveillante. Quoique en Afrique il se fut montré plus sévère qu’à Pharsale, il était décidé à persévérer dans la clémence. Il avait accordé au sénat le rappel de l’ancien consul Marcellus, à Cicéron celui de Ligarius ; il avait jeté au feu les papiers compromettants trouvés dans les camps ennemis, et il ne prononça la confiscation des biens que contre les citoyens enrôlés dans les troupes du roi numide, ce qu’il appelait une trahison envers Rome, ou contre les officiers pompéiens ; encore conserva-t-il aux femmes leur dot et aux enfants une partie de l’héritage[11] enfin, par une amnistie générale, il essaya, en 44, d’effacer les dernières traces de la guerre civile. Mais, malgré son nom, άμνηστία, qui signifie l’oubli, l’amnistie n’a jamais rien fait oublier : quelques semaines après, César était assassiné. Cette douceur s’alliait à la fermeté : des légionnaires, croyant leur règne arrivé, avaient réclamé contre les dépenses du triomphe, comme si cet argent leur eût été volé : il en fit mettre un à mort[12]. Lorsqu’il donna des terres à ses vétérans, il eut soin que les lots fussent séparés, afin de prévenir les violences qu’une masse de soldats, réunis sur un même point, auraient commises contre leurs voisins[13] ; et, en doublant la solde de ceux qui restaient sous les enseignes, 900 sesterces au lieu de 480 (225 francs au lieu de 120), il avait cédé, non pas à de séditieuses réclamations, mais à une nécessité que le renchérissement de toutes choses imposait. Voilà pour les soldats. Quant au peuple, trois cent vingt mille citoyens vivaient à home aux dépens de l’État, et tous les mendiants de l’Italie accouraient dans la ville pour profiter des distributions : il réduisit le nombre des parties prenantes à cent cinquante mille, en excluant des distributions ceux qui pouvaient s’en passer et en offrant aux autres des terres dans les provinces[14] : quatre-vingt mille acceptèrent[15]. Du même coup, il diminuait la foule famélique qui encombrait la ville, où elle était un danger permanent, et il créait dans les provinces des foyers de civilisation romaine. C’était résoudre, à la manière antique, qui est restée jusqu’à présent la meilleure, par des colonies, le problème du prolétariat auquel l’Angleterre et l’Allemagne cherchent à échapper aujourd’hui par l’émigration en massa. Mais il conserva l’annone, grande institution de bienfaisance au profit des pauvres qui, malgré leur origine fort peu romaine, représentaient les conquérants des provinces frumentaires et avaient hérité de leur droit à jouir du fruit de ces victoires. Tous les ans, le préteur dut remplacer les morts en inscrivant de nouveaux noms sur la liste. Deux édiles, ædiles cereales, dirigèrent cette administration à la tête de laquelle Auguste mettra un præfectus annonæ. Une autre mesure tendit au même but : la diminution du nombre des mendiants oisifs ; il obligea les propriétaires à entretenir sur leurs fonds un tiers de travailleurs libres, loi déjà édictée et toujours éludée, parce que Rome n’avait pas eu de pouvoir permanent intéressé à son exécution. La population libre décroissait ; pour en augmenter le nombre, il mit en jeu deux puissants mobiles, l’intérêt et la vanité. Ait père de trois enfant à Rome, de quatre en Italie, de cinq dans les provinces, il accorda l’exemption de certaines charges personnelles ; à la matrone qui pouvait se glorifier de sa fécondité, le droit d’aller en litière, de s’habiller de pourpre et de porter un collier de perles. Il supprima toutes les associations formées depuis la guerre civile, qui servaient aux mécontents et aux ambitieux soit à cacher leurs complots, soit à les exécuter[16] ; désormais aucune ne put s’établir que de l’aveu du gouvernement. Une loi restreignit peut-être le droit d’appel au peuple[17]. Les tribunaux furent réorganisés aux dépens de l’élément populaire, car il exclut les tribuns du trésor des charges de juges, qu’il réserva aux sénateurs et aux chevaliers[18] ; mais il avait admis dans ces deux ordres tant d’hommes nouveaux ! Le règlement relatif aux associations enlevait aux nobles un moyen de troubler l’État ; des dispositions plus sévères furent ajoutées aux lois contre les crimes de majesté et de violence, et le gouvernement d’une province fut fixé à une année pour un préteur, à deux pour un proconsul. Une loi somptuaire, tout aussi inutile, il est vrai, que celles qui l’avaient précédée, essaya de diminuer le faste insultant des riches, et il commença la réorganisation des finances en rétablissant les douanes en Italie pour les marchandises étrangères[19]. Ainsi la balance était tenue égale entre toutes les classes : aucun ordre n’était élevé au-dessus des autres, et l’État avait enfin un chef qui mettait l’intérêt général au-dessus de l’intérêt d’un parti. Mais ces lois, nous l’avons trop souvent répété, n’étaient que des palliatifs. César n’eut pas le temps de rendre ses idées durables, en leur faisant prendre corps dans des institutions. Auguste fera comme César, sans avoir la même excuse ; et, par la faute de ses deux fondateurs, l’empire aura des lois innombrables, mais point d’organisation politique. Les troubles des cinquante dernières années avaient augmenté d’une façon déplorable la décadence de l’agriculture et la dépopulation des campagnes ; les hommes libres venaient de toute art chercher fortune à Rome, ou allaient dans les camps et dans les provinces. César défendit à tout citoyen de vingt à quarante ans de rester plus de trois ans hors de l’Italie, sauf le cas de service militaire dont il diminua la durée. Dans la distribution des terres, il favorisa ceux qui avaient une famille nombreuse ; trois enfants donnaient droit aux champs les plus fertiles ; on a vu qu’il prescrivit aux herbagers d’avoir parmi leurs pâtres au moins un tiers d’hommes libres[20], et qu’il chassa de Rome la moitié de ses pauvres. C’était la pensée des Gracques : faire refluer dans les campagnes et multiplier dans la péninsule la race des hommes libres. Les colons de Sylla avaient bien vite changé leurs terres contre quelque argent, aussitôt dissipé, et cette soldatesque ruinée s’était aisément vendue aux factieux. Pour rendre un nouveau Catilina impossible, César interdit à ses vétérans l’aliénation de leurs lots, si ce n’est après une possession de vingt ans[21]. Une cause de perpétuels désordres existait dans le désaccord du calendrier établi sur l’année lunaire de 355 jours avec l’année solaire, qui en a 365. Les grands y avaient trouvé leur compte pour avancer ou reculer à leur gré les élections et Ies termes d’échéance des fermes publiques. Anciennement le collège des pontifes maintenait l’accord entre l’année lunaire et l’année solaire en ajoutant à la première des jours intercalaires ; mais les troubles du dernier siècle de la république avaient mis le désordre dans les choses du ciel comme dans celles de la terre : les pontifes avaient négligé la précaution nécessaire, et l’année légale, de plus de deux mois (67 jours) en arrière sur l’année normale, commençait alors en octobre, de sorte que les fêtes de la moisson ne tombaient plus en été, ni celles des vendanges en automne. César chargea l’astronome d’Alexandrie, Sosigène, de mettre le calendrier d’accord avec le cours du soleil. Il fallut donner à l’année 45, qu’on appela la dernière année de la confusion, 445 jours, c’est-à-dire les 67 dont on était en retard et les 23 du mois intercalaire habituel[22]. Caton aurait pu dire, et ce qu’il restait du parti oligarchique disait, que toutes ces choses excellentes devenaient mauvaises, étant accomplies par un homme, non par la république. Mais la république avait été mise en demeure, durant un siècle, d’exécuter ces réformes, et elle ne les avait point faites. II. — GUERRE D’ESPAGNE ; MUNDA (45) ; RETOUR DE CÉSAR À ROME.Les nouvelles qui arrivaient de différents points de l’empire

interrompirent ce travail fécond. Les liens chu patronage, affaiblis dans

home, gardaient leur puissance clans les provinces où les grands, que les

hasards de la politique et de la guerre avaient faits patrons de certains peuples,

trouvaient chez eux assistance pour leurs entreprises. Le sénat avait partout

affermi l’influence de l’aristocratie provinciale ; mais cette aristocratie s’était

moins attachée à la fortune de Rome qu’à celle du proconsul qui avait eu la

charge d’organiser la province. Les chefs des cités suivaient le parti de

ceux qui leur avaient donné le pouvoir, dans la pensée que le parti contraire

ne manquerait pas de le leur ôter. C’étaient donc des intérêts et non pas des

idées qui décidaient de quel côté l’on passerait. Qu’à Rome il fût question

de république ou de monarchie, de liberté ou de servitude, comme disaient les

oligarques, peu importait. En Syrie, le pompéien Cæcilius Bassus avait chassé le

gouverneur nommé par César et se maintenait indépendant. En Gaule, un

mouvement des Bellovaques avait été facilement comprimé par Dec. Brutus, mais

l’Espagne était en feu. Durant la guerre d’Alexandrie, le lieutenant césarien

dans l’Ultérieure, Q. Cassius Longinus, avait si bien révolté les esprits par

sa dureté et ses exactions, qu’il faillit être assassiné dans Séville et que

deux de ses légions, composées d’anciens soldats pompéiens d’Afranius, se

mutinèrent ; sans l’intervention du gouverneur de A Pharsale, les grands s’étaient réunis à Pompée pour

renverser César, sauf à l’obliger ensuite à compter avec eux. En Afrique, ils

avaient lutté pour eux-mêmes ; et, afin d’être sûrs que les fils de l’ancien Agamemnon ne recueilleraient pas les fruits

de leur persévérance, ils avaient éloigné fini et donné à l’autre un rôle

obscur. Mais en Espagne c’était le noie de Pompée qui avait rallié une armée,

et le mot d’ordre n’était plus Rome ou

Liberté, mais Les légions pompéiennes avaient été formées de soldats d’Afranius

licenciés après Lérida, des mutins de Longinus, des débris de l’armée d’Afrique,

d’esclaves affranchis et d’aventuriers de tous pays qui, à la faveur de l’état

de guerre, pouvaient donner cours à leurs instincts de pillage et de meurtre.

De ces treize légions, quatre seulement méritaient qu’on en tint compte, grâce

aux vétérans qui fournissaient des cadres solides. Ces troupes mal aguerries

et peu disciplinées étaient capables de bien recevoir l’ennemi un jour de

bataille, mais elles ne l’étaient pas de faire une campagne savante. Aussi

Cneus Pompée n’osa les conduire dans Un des principaux chefs pompéiens, Scapula, s’était réfugié à Cordoue. Il n’y avait pas cette fois à compter sur la clémence de César : ceux qui avaient ordonné tant d’égorgements devaient périr. Scapula le savait ; il se souvint de Caton et fit compte lui, mais mourut en épicurien. Il se fit dresser un bûcher, puis commanda un festin splendide, distribua entre ses esclaves tout ce qu’il possédait, et, couvert de ses plus riches vêtements, parfumé de nard et de résine, il soupa joyeusement. A la dernière coupe, il se fit tuer par un des siens, tandis que le plus aimé de ses affranchis mettait le feu au bûcher[26]. Ces voluptueux sanguinaires, habitués à contenter toutes leurs passions, n’avaient plus rien à faire dans la vie quand arrivait l’adversité ; et ils s’en allaient acceptant, suivant le conseil du maître, un mal moindre, l’anéantissement, pour éviter un mal pire, la misère. De tous les personnages qui, en 49, siégeaient pleins d’espérances et de menaces au sénat républicain de Thessalonique, il en restait bien peu ; et ceux qui avaient survécu à tara de combats invoquaient la clémence de César. Ainsi se termina dans un flot de sang, dit un historien anglais, la guerre civile que les sénateurs avaient entreprise contre César, pour échapper aux réformes dont les menaçait son second consulat. Ces hommes avaient pourtant servi leur pays en rendant pour toujours impossible cette constitution républicaine où les élections étaient une moquerie, les tribunaux une insulte à la justice, les provinces des fermes à engraisser une aristocratie avide[27]. A Rome, l’enthousiasme officiel éclata de nouveau au récit

de ces succès. Le sénat décréta cinquante jours de supplications, et reconnut

à César le droit de reculer le pomœrium, puisqu’il avait reculé les bornes de

l’empire. Des décrets gravés en lettres d’or sur des tables d’argent, et

déposés aux pieds de Jupiter dans le Capitole, portaient : Le dictateur conservera en tous lieux l’appareil triomphal

et la couronne de laurier, on l’appellera le père de la patrie, et le jour de

sa naissance sera célébré par des sacrifices. Chaque année la république fera

pour lui des vœux solennels ; on jurera par sa fortune, et tous les cinq ans

des jeux seront donnés en son honneur. Après Thapsus, il était

passé demi-dieu ; après Munda, on le fit dieu tout à fait. Une statue lui fut

dressée dans le temple de Quirinus, avec cette inscription : Au dieu invincible, et un collège de prêtres,

les Juliens, lui fut consacré. Est-ce à dessein que son image fut aussi

placée à côté de celles des rois, entre Tarquin le Superbe et l’ancien Brutus

? Quelques-uns y virent une menace et un présage ; le plus grand hombre un

honneur. César n’était-il pas un second Romulus ? Le sénat du moins le

déclarait, en ordonnant de célébrer, aux Palilies, avec l’anniversaire de la

fondation de la ville, celui de la victoire de Munda, la renaissance de Rome.

En effet des temps nouveaux commençaient, et n’accusons pas trop ces hommes d’une

honteuse bassesse, quand nous les entendons appeler César libérateur et vouer

un temple à Le 13 septembre, le dictateur parut aux portes de Rome, mais il ne triompha qu’au commencement d’octobre. Cette fois, il n’y avait plus ni roi ni chef barbare pour cacher des victoires gagnées sur des citoyens. Mais César ne croyait plus avoir de ménagements à garder ; puisque l’État, c’était lui, ses ennemis, quelque none qu’ils portassent, étaient ceux de l’État. Du reste les fêtes, les jeux, les festins de l’année précédente, recommencèrent avec plus d’éclat peut-être[28]. Le peuple s’était plaint de n’avoir pu tout voir, les étrangers de n’avoir pu tout entendre ; on divisa les jeux ; chaque quartier de la ville eut les siens, et chaque nation des pièces en sa langue. C’était justice ; est-ce que Rome n’était pas maintenant la patrie de tous les peuples ? Que toutes les langues du monde retentissent donc dans la capitale du monde, comme on y voit les hommes et les choses de tous les pays. Cléopâtre y tient encore sa cour dans les jardins de César, au delà du Tibre, où Cicéron ne craint pas de se montrer[29]. Les rois maures et les princes de l’Asie y ont leurs ambassadeurs. C’est, au pied du trône qui s’élève, le concours des nations. Elles viennent saluer le dieu sauveur ; et ce que suivent leurs regards avides, ce ne sont ni les courses du cirque ni les jeux de l’amphithéâtre mais les anciennes puissances naguère si redoutées qui montrent elles-mêmes leur humiliation : les chevaliers, les sénateurs, jusqu’à un tribun du peuple, qui descendent dans l’arène. Laberius joua, comme mime, une de ses pièces. Hélas ! disait le vieux poète dans son prologue, après soixante ans d’une vie sans tache, sorti chevalier de ma maison, j’y rentrerai mime, ah ! J’ai trop vécu d’un jour. Ne vous apitoyez pas trop sur son sort : en rentrant dans sa maison équestre, il y trouva 500.000 sesterces que César lui avait promis et l’anneau d’or qui lui fut rendu[30]. III. — CLÉMENCE DE CÉSAR ; DICTATURE ; ÉTENDUE DE SES POUVOIRS ; CONTINUATION DES RÉFORMES ; SES PROJETS.On s’attendait à ce que César punit beaucoup après avoir été tant outragé, et Cicéron, qui avait toujours douté de sa clémence, croyait que la tyrannie éclaterait dès que le tyran serait sans crainte. Mais, à la hauteur où César s’était élevé, les haines, les souvenirs des partis, ne montaient pas jusqu’à lui ; le vainqueur de Pharsale, le neveu de Marius avait fait place au représentant du monde romain dont toutes les gloires devenaient, comme Rome elle-même, son patrimoine. Il relevait les statues de Sylla ; il replaçait celle de Pompée sur Temple élevé à la tribune aux harangues[31], comme il avait jadis rétabli clémence de Césars. au Capitole les trophées du vainqueur des Cimbres, et il pardonnait à Cassius qui avait voulu l’assassiner, au consulaire Marcellus qui avait provoqué la guerre contre lui, à Quintus Ligarius qui l’avait trahi en Afrique. Toutefois, comme précaution temporaire, il avait interdit aux pompéiens, par une lex Hirtia, l’accès des magistratures[32]. Pour son pouvoir, César ne chercha pas non plus des formes nouvelles. Sylla, croyant que la république pouvait être sauvée par des lois, avait remanié toute la constitution, sans rien changer à la véritable situation de l’État ; César, qui fondait un régime nouveau, parla conserver intactes les anciennes lois. Le sénat, les comices, les magistratures, subsistèrent comme par le passé ; seulement il concentra en lui seul l’action publique, en réunissant dans ses mains toutes les charges républicaines. L’instrument dont César se servit pour donner une sanction légale à soit pouvoir fut le sénat. Jadis, après le triomphe, le général déposait son titre d’imperator et l’imperium, qui comprenait l’autorité absolue sur l’armée, la compétence judiciaire et le pouvoir administratif ; par décret du sénat, César conserva l’un et l’autre pour sa vie durant, avec le droit de puiser librement dans le trésor[33]. Sa dictature, sa préfecture des mœurs, furent déclarées perpétuelles ; et le consulat lui fut donné pour dix ans, mais il ne l’accepta pas. A la puissance exécutive le sénat voulut joindre le pouvoir électoral, en lui offrant le droit de nommer à toutes les charges curules et plébéiennes. Il ne se réserva que le privilège de pourvoir à la moitié des magistratures, bien sûr que personne n’oserait briguer les autres sans son agrément[34]. Le sénat avait imposé aux élus l’obligation de jurer, avant leur entrée en charge, qu’ils n’entreprendraient, rien contre les actes du dictateur, ces actes ayant force de loi[35]. On lui donna encore l’inviolabilité légale des tribuns, et, pour l’assurer, des chevaliers, des sénateurs, offrirent de lui servir de gardes ; le sénat tout entier &t le serinent de veiller à sa sûreté[36]. A la réalité du pouvoir on ajouta les signes extérieurs.

Au sénat, ait théâtre, au cirque, sur son tribunal, il put siéger, avec la

robe royale, sur un trône d’or, et son effigie fut empreinte sur les monnaies

où les magistrats romains jusqu’alors n’avaient osé graver que leur nom[37]. On alla jusqu’à

parler d’hérédité, comme en une monarchie régulière. Le titre d’imperator et le souverain pontificat furent

transmissibles à ses enfants légitimes ou adoptifs[38] ; et comme il n’en

avait pas, un poète à la tète légère songea, dit-on, à proposer ante loi qui

permit à César d’épouser toute femme qui paraîtrait en état de lui donner un

fils[39]. On voulait

placer son image dans le temple de Quirinus avec cette inscription : Θεός

Ανίxητος, Au dieu invincible, et en élever un autre à En résumé, comme dictateur à vie, il avait la puissance exécutive et la libre disposition du trésor ; comme imperator, l’autorité militaire. La puissance tribunitienne lui donnait le veto sur le pouvoir législatif ; prince du sénat, il dirigeait les débats de cette assemblée ; préfet des mœurs, il la composait à son gré ; grand pontife, il faisait parler la religion selon ses intérêts et surveillait ses ministres. Il disposait donc des finances, de l’armée, de la religion, du pouvoir exécutif, d’une partie de l’autorité judiciaire, de la moitié du pouvoir électoral, et indirectement de presque toute la puissance législative. Ajoutez que ces prérogatives n’étaient limitées ni dans le temps, puisqu’il les avait à vie, ni dans t’espace, puisqu’il les exerçait partout, même à Rome, et qu’il n’avait point de collègue dont l’intercession pût arrêter ses actes. Par cette concentration aux mains de César de tous les

pouvoirs publics, les anciennes magistratures ressemblaient à ces images des aïeux

conservées dans l’atrium des maisons consulaires : belle apparence, grands

souvenirs, mais formes vides et sans vie. Le sénat était de même tombé du

rôle de conseil souverain de la république à celui d’un comité consultatif

que le maître oubliait souvent de consulter. La guerre civile l’avait décimé

; César y nomma de braves soldats : même des fils d’affranchis, qui l’avaient

bien servi, et bon nombre de provinciaux : des Espagnols, des Gaulois de Un jour le sénat vint en corps, dans le temple de Venus Genitrix, lui présenter des décrets rédigés en son honneur. Le demi-dieu était malade et n’osa quitter son siège. C’était une imprudence, car on répandit le bruit qu’il n’avait les daigné se lever. Eu traitant ce sénat avec quelque dignité, il eût réussi peut-être à le faire considérer comme le représentant légal du peuple, et il eût donné plus d’autorité à sa propre puissance. Auguste ne fera pas cette faute. Il avait déjà augmenté le nombre des membres des collèges

sacerdotaux, celui des préteurs, des questeurs et des édiles[45] ; il ne pouvait

nommer plus de deux consuls ; mais la théorie nouvelle des consuls substitués

lui permît de donner en un an cas haute chape à plusieurs. Le consul Fabius

mourut le Il restait à peine quelques patriciens ; jamais consul ni dictateur n’en avait fait ; c’était un droit royal, presque divin : César en créa[46], privilège en apparence très important, mais sans caractère politique, car il servit seulement à empêcher que, par l’extinction rapide des anciennes gentes, certaines fonctions religieuses courussent le risque de n’être plus remplies. Son neveu, le jeune Octave, reçut alors ses lettres de noblesse ; Cicéron, le bourgeois d’Arpinum, céda à la tentation et prit les siennes[47]. Le triomphe même perdit son caractère de haute récompense militaire. Un général en chef pouvait seul l’obtenir : il l’accorda à des lieutenants. C’était une infraction religieuse, car un lieutenant combattait sous les auspices de son chef. Mais César, qui ne croyait ni aux auspices ni aux dieux, croyait au talent et donnait la récompense à qui l’avait méritée. Il ne respectait pas plus au Forum les vieilles prescriptions religieuses. Un jour on avait pris les auspices pour l’assemblée des tribus, il fit réunir les centuries. Le peuple avait toujours ses comices ; il faisait des lois, il donnait des charges ; extérieurement il était encore le pouvoir souverain : mais la vie manquait à ses assemblées, car les candidats savaient bien que c’était la faveur de César qu’il fallait gagner plutôt que celle du peuple. On en avait vu naguère aller jusqu’en Espagne briguer un regard du dictateur. Une innovation importante fut l’institution des legati pro prætore. Jusqu’alors les tribuns légionnaires commandaient à tour de rôle, chacun pendant deux mois, la légion entière ; le légat en devint le chef permanent. C’était une concentration nécessaire du commandement, et ces légats à la nomination de l’imperator lui répondaient mieux de l’exécution de ses ordres, de la discipline et de la fidélité de l’armée[48]. Les Romains étaient de grands bâtisseurs ; leur nouveau maître partageait ce goût. Le Forum, au pied dut Capitole, était le vrai centre de la ville : c’est là que, durant six siècles, le cœur de la vieille Rome avait battit et qu’avaient été élevés ses plus somptueux édifices ; César en éloigna les comices, qui furent relégués au Champ de Mars, dans les Septa Julia, immenses portiques qui pouvaient abriter vingt-cinq mille personnes ; et il renvoya les plaideurs au forum Julien qu’il leur bâtit, en mettant au milieu le temple tout en marbre blanc de Venus Genitrix, l’auteur de sa race. Du Forum ainsi rendu libre, il voulait faire la place la plus magnifique de l’univers, mais déjà ses jours étaient comptés. Il nous reste un monument considérable de la législation de César, la loi municipale dont le nom revient si souvent au Digeste et qui, malgré son état fragmentaire, montre combien ce puissant esprit sentait le besoin de fournir aux cités les éléments d’une organisation commune pour former d’elles un tout homogène. Cette loi n’est point faite dans un intérêt de parti, car pour César il n’y a plus d’autre parti que celui de l’État. Il laisse aux villes leurs libres élections et leur juridiction propre ; il exclut de leur sénat tout homme dont l’honorabilité ne serait pas entière, et il ne le fait point par décisions arbitraires contre des personnes, mais en déterminant à l’avance les cas d’indignité ; il leur prescrit les mesures d’édilité réclamées par l’hygiène publique ; enfin, il leur impose l’obligation d’un recensement quinquennal, qui fournira une base certaine pour la répartition des taxes locales. En prescrivant l’envoi, à home, des résultats de cette opération, il donne le moyen d’assigner à chaque Italien la centurie où il devra voter : mesure d’ordre ; et peut-être ouvre-t-il aux municipes un recours pour arrêter des abus qui se produisaient dans l’administration de leurs finances : mesure de justice[49]. Contre le pouvoir absolu des rois, les modernes ont le système représentatif. Contre le despotisme des empereurs, les Romains eurent longtemps les libertés municipales, qui étaient à peu près efficaces pour la bonne gestion des affaires de la cité, parce que, dans le haut empire, les princes gouvernaient et n’administraient pas. La lex Julia, qui a certainement servi de modèle à beaucoup de législations dans les colonies et municipes, fut donc pour les peuples un bienfait, puisqu’elle aida au développement de la grande vie municipale qui, durant plus de deux siècles, fit la prospérité des provinces[50]. Elle a un autre caractère : elle marque la révolution qui s’opérait. Faite pour l’Italie, elle le fut aussi pour home, de sorte que la ville où l’oligarchie avait voulu enfermer la république entière, d’où le sénat devait régenter à jamais l’Italie et les provinces, devenait un municipe italien. Rome restait la résidence de l’imperator, des magistrats et des collèges sacerdotaux, la cité aux palais de marbre et aux statues d’or ; elle demeurait la capitale de l’empire, mais elle n’était plus la cité souveraine. Les Italiens avaient les mêmes droits que ses citoyens, avec des institutions analogues ; beaucoup de provinciaux sont déjà dans la même condition ; et quand César est en Espagne, en Afrique ou en Asie, le gouvernement tout entier y est avec lui. La transformation que, depuis les guerres du Samnium et de Pyrrhus, nous jugions nécessaire est donc en voie de s’accomplir. La base qui porte la fortune romaine s’est élargie, comme il était nécessaire pour que celle-ci durât, et le pouvoir s’est concentré, comme il le fallait, pour que l’intérêt des gouvernés se confondit enfin avec celui du gouvernant. Si, à ces lois, on en ajoute une, de Sacerdotiis, qui est perdue, mais que mentionne une lettre de Cicéron, et dont on retrouve une disposition dans Ies bronzes d’Osuna, on verra que César avait compris l’ensemble des institutions romaines dans son vaste plan de réformes. Tout était donc changé au fond, mais, à regarder de loin,

il semblait que bien peu de choses fussent nouvelles. La royauté de César

rappelait celle de Pompée, de Sylla, de Marius, même de C. Gracchus. Point de

cour, point de gardes autour du maître ; il habitait La haute noblesse restait à l’écart, non des honneurs, mais du pouvoir : aussi n’oubliait-elle ni Pharsale ni Thapsus. Elle aurait consenti à obéir, à la condition d’avoir l’air de commander. Cette obéissance déguisée est, pour un gouvernement habile, plus commode que la servilité publique. Avec quelques concessions faites à la vanité, on obtient une possession tranquille du pouvoir. Ce fut la politique d’Auguste, mais ce n’est pas celle des grandes ambitions ni de l’homme d’État véritable. Ces mensonges laissent tout en question ; rien ne se, règle, rien ne se fonde ; et César voulait fonder un gouvernement qui fit sortir un ordre nouveau du chaos des ruines. Si l’on ne donne pas trop d’importance à de simples anecdotes, il aurait souhaité le bandeau royal. Le consulat, la dictature, la préfecture des mœurs, tout cela, même à titre perpétuel, paraissait être encore la république ; le titre de roi eût commencé la monarchie, l’hérédité dans le pouvoir, l’ordre dans l’administration, l’unité dans la loi. Il est difficile de ne pas croire que César ait considéré comme l’achèvement rationnel de la révolution qu’il opérait, la constitution d’un pouvoir monarchique. Par là s’expliquerait la constance de ses amis à lui offrir un titre odieux à ces Romains, qui étaient tout prêts à accepter le monarque, mais non point la monarchie[51]. Un matin on vit sur ses statues des couronnes de laurier entrelacées du bandeau royal. Deux tribuns les enlevèrent et firent emprisonner ceux qui les avaient déposées. Un autre jour qu’il venait de célébrer, sur le mont Albain, les féries latines, parmi les cris qui le saluèrent à son passage, on entendit celui de roi. Je ne m’appelle pas roi, dit-il, mais César. Les tribuns firent encore saisir le coupable. Cette fois César s’offensa de ce zèle importun ; il les accusa dans le sénat d’avoir prévenu sa justice, et ils furent destitués malgré leur inviolabilité. Personne ne se trompa sur le motif de cette colère. Aux fêtes des Lupercales, 15 février 44, le dictateur, la tête ceinte d’une couronne de laurier, était assis dans sa chaise d’or, sur la tribune aux harangues. Antoine, alors consul désigné, lui présenta un diadème, en lui disant : Voilà ce que le peuple romain t’envoie. La foule restait silencieuse, César écarta de la main le bandeau, et les applaudissements éclatèrent. Une seconde fois il le repoussa ; ce furent des trépignements de joie sur tout le Forum. Jupiter, dit César, est le seul roi des Romains ; c’est à lui qu’appartient ce diadème. Et il le fît porter au Capitole. Dans les Fastes, il commanda d’écrire que le peuple romain, par un de ses consuls, lui avait offert la royauté, et qu’il l’avait refusée. Mais en même temps le bruit courait que les livres sibyllins, consultés, avaient répondu que les Parthes ne seraient vaincus que par un roi. Pour arriver à ce titre royal, couronnement de tous les

autres, ou mieux, pour couvrir ce pouvoir gagné dans la guerre civile par de

la gloire acquise dans une guerre nationale, il fallait monter encore ; cette

grandeur nouvelle, il ira la chercher en Orient. De graves événements se

passaient dans la vallée du Danube. Un chef habile, Byrébistas, aidé du grand

prêtre de Zalmoxis, venait d’opérer, chez les Gètes, une révolution politique

et religieuse. Bavait réuni toutes leurs tribus en un corps de nation, fait

arracher les vignes du pays, pour condamner son peuple à la sobriété, et

soumis à la plus sévère discipline ces hommes qui croyaient aller à une

immortalité bienheureuse en allant à la mort dans les combats. Déjà il avait

franchi le Danube à la tète de deux cent mille hommes. Des villes étaient

réduites en cendre, des multitudes d’hommes, de femmes et d’enfants étaient

emmenées au pied des Carpates pour cultiver les champs de leurs nouveaux

maîtres ; En Asie, d’autres motifs l’appelaient. Il lui appartenait

d’effacer la seconde humiliation militaire de Rome, après avoir effacé la

première ; de venger Crassus, de reprendre, dans Ctésiphon vaincue, les

aigles des légions, et de rouvrir le chemin de la patrie aux Romains captifs

des barbares. Cette guerre était populaire à Rome. Quand César revint de

Munda, Cicéron, qui est souvent un écho, prépara une lettre où, le félicitant

de ses succès en Espagne, il lui en promettait de plus grands à l’autre

extrémité du monde[53]. Les nobles

trouvaient leur compte à cette expédition durant laquelle la flèche d’un

Parthe ferait peut-être ce que n’avait point fait l’épée d’un Gaulois ; et l’on

n’outrage pas les sentiments intimes de Cicéron, en supposant que cette

pensée homicide, qui lui était venue plus d’une fois, s’était glissée sous

ses brillants éloges, comme l’aspic de Cléopâtre se cacha sous des fleurs.

Mais cette guerre souriait au mâle génie de César, à ses instincts de soldat,

à ses idées de politique. Cette œuvre accomplie, le glorieux capitaine dont

le cheval aurait bu aux eaux du Danube et du Tigre, comme il avait bu à

celles de Mais ce seront là ses moindres travaux. Préoccupé du

besoin d’organiser cet assemblage de nations que l’épée a réunies et que la

loi sépare, il veut rassembler et coordonner en un seul code les lois

romaines[55],

afin d’en faciliter et d’en répandre partout l’intelligence. Déjà un de ses

familiers, le savant jurisconsulte Aulus Ofilius, a entrepris une codification

des édits prétoriens[56], et lui-même a

fait rédiger, pour toute l’Italie, la loi municipale que les cités

provinciales vont copier. Pour garantir les provinces contre les exactions

sénatoriales, il interdit aux sénateurs d’y paraître sans commission

officielle, et il paye les gouverneurs, pour qu’ils ne se payent pas

eux-mêmes en continuant les exactions d’autrefois[57]. Il s’est

souvenu qu’un consul de son nom et de sa race a donné la cité romaine aux

Italiens ; et si les temps ne sont pas venus d’appeler au même droit tous les

sujets, il multiplie du moins au milieu d’eux l’élément romain : quatre-vingt

mille colons ont porté au delà des mers les coutumes et la langue de Rome. Il a des récompenses pour ceux qui lui ont été utiles à la guerre nombre de provinciaux sont entrés dans son sénat ; il en a aussi pour ceux qui sont utiles dans la paix : il donne la cité aux médecins étrangers et aux professeurs d’arts libéraux établis à Rome, c’est-à-dire à la noblesse de l’intelligence, comme le sénat l’avait autrefois accordée à la noblesse des municipes du Latium. On voit, par un fragment de Gaïus (I, 33), que le jus quiritium était assuré au provincial qui consacrait une partie de son patrimoine à construire un édifice public. Cette loi, qui a couvert le monde romain de monuments, a paru empruntée à la lex Julia de César : du moins elle était digne de lui. Durant la guerre d’Afrique, il avait vu en songe une grande armée en pleurs qui semblait lui redemander une patrie ; à son réveil, il avait écrit sur ses tablettes les noms de Corinthe et de Carthage. Ces deux villes en ruine attestaient les vengeances du sénat : il les avait relevées. Ainsi les grandes injustices sont réparées, les liens se multiplient, le rapprochement s’opère. Depuis longtemps les divinités des peuples de civilisation hellénique ont reçu le droit de cité romaine ; les écrivains qui ont fait la gloire des mations étrangères vont à leur tour l’obtenir. Varron a mission de réunir dans une bibliothèque publique tous les produits de la pensée humaine, pour que home soit aussi la métropole de l’intelligence. Le tour des peuples viendra, après celui de leurs dieux et de leurs grands hommes. A cette haute pensée de réparation et d’unité se rattachent : la réforme monétaire, qui fit de l’aureus de César[60] la pièce la plus commode pour les transactions commerciales et l’étalon de la valeur sous l’empire ; la réforme du calendrier, si habilement accomplie, que, sauf une modification légère, le calendrier Julien nous sert encore ; enfin l’ordre donné à trois géomètres grecs de parcourir l’empire pour en mesurer les distances et en dresser le cadastre : travail préliminaire d’une réorganisation de l’administration provinciale et financière[61]. Pour accomplir de telles choses, il fallait du temps, et

César avait perdu plus d’un quart de siècle à monter au premier rang. Mais il

n’était âgé que de cinquante-sept ans. Il avait donc encore assez d’années

devant lui pour qu’il pût espérer conduire à terme ses grands desseins. Les préparatifs

de la guerre contre les Parthes étaient achevés ; il avait distribué pour

trois ans (44-42)

les charges et les provinces ; Antoine était son collègue au consulat, et il

avait promis à Dolabella d’abdiquer en sa faveur, quand il partirait pour l’Asie.

Hirtius et Pansa devaient avoir les faisceaux en 43 ; Decimus Brutus et

Numatius Plancus en 42. Brutus et Cassius étaient préteurs. Lépide allait

céder à Domitius Calvinus la charge de maître de la cavalerie, pour prendre

le gouvernement de IV. — CONSPIRATION ; ASSASSINAT DE CÉSAR.Les épées brisées à Pharsale, à Thapsus et à Munda allaient se changer en poignards. Depuis plusieurs mois, une conjuration était formée, car tous les républicains n’étaient pas tombés dans les batailles de la guerre civile ; il s’en trouvait jusque dans l’entourage et parmi les amis de César. Ce parti se composait de mécontents, dont les services n’avaient

pas été payés au gré de leurs désirs, et d’hommes gorgés de biens et d’honneurs,

n’ayant plus rien à attendre de César et estimaient bon qu’on les débarrassât

d’un chef qui, à lui seul, occupait tant de place. Près d’eux se trouvaient

des croyants pour qui la république était une religion et des spéculatifs qui

raisonnaient dans le vide au lieu de regarder dans les événements. Puis

venaient les brouillons du Forum, qui ne pouvaient plus arriver au pouvoir

avec de séditieuses harangues, et les conservateurs dont toute nouveauté,

même la plus nécessaire, contrariait les intérêts ou les habitudes. Résignés

d’avance à être le butin du vainqueur, ils n’en faisaient pas moins des vœux

républicains, comme cet Atticus, le type accompli des égoïstes, qui, de Sylla

à Auguste, sut traverser tant de guerres civiles et de proscriptions sans y

laisser ni sa fortune ni sa vie. D’autres, anciens consuls, préteurs,

gouverneurs de province, qui avaient eu chacun deux ou trois ans de royauté,

ne se faisaient pas à l’idée de tomber, eux les vainqueurs du monde, à la

condition de ces populations serviles de l’Orient toujours prosternées aux

pieds d’un homme. On comptait parmi eux de fort honnêtes gens, Cicéron par

exemple, qui avait fait sa fortune par des discours et que le silence

exaspérait[62].

N’ayant plus à parler, il écrivait des livres sombres, comme la première Tusculane

sur le mépris de la mort, ce qui voulait dire qu’on ne pouvait vivre sous le

gouvernement de César. D’autres personnages, nommés à de hautes fonctions,

montraient dans l’intimité les mêmes colères, tout en jouissant grassement

des faveurs du maître : ainsi Turfanius qui commandait en Sicile, Cornificius

en Afrique, Servilius Isauricus en Asie, Sulpicius en Grèce. Ils s’entretenaient

confidentiellement des malheurs de la république ; et l’un d’eux, pour

consoler Cicéron de la mort de sa fille, lui écrivait : A Pharsale, on avait pu croire en y mettant quelque complaisance que la lutte était le conflit de deux ambitions qui s’éteindraient, comme celle de Sylla, dans la jouissance de pouvoirs constitutionnels ; après Thapsus, après Munda, personne ne pouvait plus douter que la monarchie ne s’établit. Depuis la fondation de la république, l’aristocratie romaine avait adroitement nourri dans le peuple l’horreur pour le nom de roi. Avec ce mot, elle s’était débarrassée de Sp. Cassius, de Manlius, de Mælius et du premier des Gracques ; avec lui encore elle réussit à se délivrer de César. C’est toi, s’écriait plus tard Cicéron dans une de ses Philippiques contre Antoine, c’est toi qui as tué César, aux fêtes des Lupercales, quand tu lui as offert le bandeau royal. Et Cicéron disait vrai. Si la solution monarchique répondait aux besoins du temps, il était à peu prés inévitable que le premier monarque payerait de la vie sa royauté, comme notre Henri IV a payé de la sienne sa couronne.

Ce ne fut point sans de longs combats que l’ami de César succomba aux tentations. Pendant ses nuits sans sommeil, il se rappelait ce qu’il avait entendu chanter à Athènes au milieu des solennités religieuses.... Sous le rameau de myrte, je porterai l’épée, comme Harmodios et Aristogiton, lorsqu’aux fêtes d’Athéné ils tuèrent le tyran. Il se répétait à lui-même : Nos ancêtres aussi ne croyaient pas qu’on pût supporter un maître. Dans une lettre très noble et très fière écrite plus tard, on lit ces dures paroles : Si mon père sortait du tombeau pour prendre une autorité supérieure aux lois et au sénat, je ne le souffrirais pas. Il succomba à ces sophismes d’école, où la politique n’avait rien à voir, et pour conserver au sénat un pouvoir qu’il confondait avec la liberté, il se décida au meurtre de l’homme qui lui avait tenu lieu de père. Ainsi que tous les fanatiques obsédés par une seule idée, il se crut l’instrument d’une vengeance nécessaire, et il célébrait comme le jour de sa délivrance celui où sa résolution fut arrêtée[67]. Son nom en gagna d’autres : Ligarius, qui oublia la clémence de César ; Pontius Aquila, ancien tribun, qui récemment avait pris sa charge au sérieux, ce dont s’étaient fort amusés le dictateur et ses amis ; Sextius Maso, Rubrius Ruga, Cæcilius Bucilianus et son frère ; Decimus Brutus, un des meilleurs lieutenants de César, qui l’avait richement récompensé[68], et L. Tullius Cimber, que César avait aussi comblé de faveurs ; les deux Casca ; Trebonius, général malheureux en Espagne et qui ne trouvait pas suffisante, pour ses mérites, la promesse d’un consulat prochain ; Sulpicius Galba, irrité de s’être vu refuser cette charge ; Minucius Basilus, un des officiers favoris du dictateur, qui n’avait pas encore obtenu une province ; Cassius de Parme, Antistius Labéon, Petronius, Turullius, en tout une soixantaine : c’était bien plus qu’il n’en fallait pour assassiner un homme qui ne se gardait pas. Favonius, l’émule de Caton, n’avait pas perdu l’expérience des quatre dernières années : sondé par Brutus, il répondit que la plus injuste monarchie était préférable à la guerre civile. Cicéron, quoique lié avec les principaux conjurés, ignora tout ; cependant il méritait bien d’être dal complot, puisque, même avant Pharsale, il estimait la mort de César nécessaire[69]. Mais on douta de son courage, et l’on eut raison. Le brillant avocat, demeuré, malgré les caresses de César, l’ennemi d’un régime où la parole n’était plus tout, aurait hésité au moment de l’action et gêné des hommes dont l’ambition ou le fanatisme ne connaissait pas les scrupules. Les avis ne manquèrent pas à César. Il en vint du ciel, qu’après l’événement on se racontait : des feux aperçus ait milieu des airs, des bruits nocturnes, l’apparition, au Forum, d’oiseaux funèbres, les chevaux qu’il avait lâchés au passage du Rubicon refusant de manger et versant des pleurs, un devin qui l’avertit de se garder du jour des ides, etc. Il eut des révélations plus sérieuses : on lui parla d’un complot où Brutus était entré : Brutus, dit-il en se touchant, attendra bien la fin de ce corps misérable. Cependant un jour qu’an dirigeait ses soupçons sur Dolabella et Antoine : Ce ne sont pas ces hommes si bons convives que je redoute, mais les gens au visage blême et maigre. Il voulait désigner Brutus et Cassius. Antoine était un fidèle lieutenant, et César traitait Dolabella avec une faveur que n’expliquaient ni son âge ni ses services. C’était un jeune noble de turbulente nature, perdu de dettes, rêvant de proscriptions pour les payer et mécontent du dictateur, qui n’en faisait point. Il était justement suspect, car on le verra, au lendemain des ides de mars, tendre la main aux meurtriers. César, sans le craindre, se gardait de lui. Lorsque, hors de home, il passait devant la maison de Dolabella, les soldats de sa cohorte prétorienne, au lieu de le suivre, entouraient le cheval qu’il montait. César s’impatientait de ces sourdes menaces et refusait d’y croire, au moins d’y penser. Rome, disait-il, est plus intéressée que moi à ma vie ; et il avait renvoyé sa garde espagnole[70]. La veille des ides, soupant chez Lépide avec un des conjurés, Decimus Brutus, la conversation était tombée sur la mort : La meilleure, avait-il dit, est la moins prévue ; mieux vaut mourir une fois que de craindre toujours. Les conjurés étaient inquiets, incertains. Cassius voulait tuer Antoine et Lépide avec leur chef. Brutus demanda qu’on ne frappât qu’un coup ; dans son illusion, il croyait que, le tyran mort, la liberté renaîtrait d’elle-même, et il ne voulait pas ensanglanter son triomphe. En publie, son maintien était calme, son cœur décidé ; mais, dans la solitude, la nuit surtout, son trouble et son agitation révélaient les combats que se livrait encore cette âme malade, contre son faux héroïsme. Sa femme, Porcia, comprit qu’il méditait quelque grand dessein ; pour éprouver ses forces et son courage, avant de lui demander ce secret, elle se fit, dit-on, à la cuisse une profonde blessure. Le jour des ides ( Cependant Porcia n’avait pu supporter l’angoisse de l’attente ; elle s’était évanouie, on la crut morte, et un esclave courut l’annoncer à Brutus. Maîtrisant sa douleur, il entra au sénat, où César enfin arrivait. Aux portes de la curie, ce même Popilius Lenas, qui savait tout, eut avec César un long entretien auquel le dictateur paraissait donner la plus grande attention. Les conjurés, ne pouvant entendre ses paroles, craignaient une dénonciation ; ils se regardaient les uns les autres, s’avertissaient, par l’air de leur visage, de ne pas attendre qu’on vînt les saisir et de prévenir les licteurs par une mort volontaire. Déjà Cassius et quelques autres mettaient la main sous leur robe pour en tirer un poignard, lorsque Brutus reconnut aux gestes de Lenas qu’il s’agissait, entre César et lui, d’une prière très vive. Il ne dit rien aux conjurés, parce qu’il y avait au milieu d’eux beaucoup de sénateurs qui n’étaient pas du secret ; mais, par la gaieté qu’il montra, il rassura Cassius, et bientôt après, Lenas, ayant baisé la main de César, se retira. Quand le sénat fut entré dans la salle, les conjurés environnèrent le siège de César, sous prétexte de l’attendre pour lui parler de quelque affaire ; et Cassius portant, dit-on, ses regards sur la statue de Pompée, l’invoqua, comme si elle eût été capable de l’entendre. Trebonius arrêta Antoine vers la porte et commença une conversation pour le retenir hors de la salle. Quand César entra, tous les sénateurs se levèrent, et, dés qu’il fut assis, les conjurés, se pressant autour de lui, firent avancer Tullius Cimber, récemment nommé gouverneur de Bithynie, qui lui demanda le rappel de son frère. Ils joignirent leurs prières aux siennes, prenant la main de. César, lui baisant la poitrine et la tète. Il rejeta d’abord des prières si pressantes ; comme ils insistaient, il se leva pour les repousser de force. Alors Tullius lui arracha le haut de sa toge, et Casca, qui était derrière lui, le frappa d’un premier coup ; la blessure n’était pas profonde. César, saisissant la poignée de l’arme, s’écria en latin : Scélérat de Casca, que fais-tu ? Casca appela son frère à son secours en langue grecque. Atteint de plusieurs coups à la fois, César porta ses regards autour de lui pour chercher un défenseur ; quand il vit Brutus lever lui aussi le poignard, il quitta la main de Casca, qu’il tenait encore, et se couvrant la tête de sa toge, il livra son corps au fer des conjurés. Comme ils le frappaient tous à la fois, sans précaution, et qu’ils étaient serrés autour de lui, plusieurs furent blessés. Brutus, qui voulut avoir part au meurtre, reçut un coup à la main ; tous les autres furent couverts de sang[71]. Le héros tomba aux pieds de la statue de Pompée. V. — RÔLE POLITIQUE DE CÉSAR.César fut l’homme le plus complet que Rome ait produit, celui en qui se montre le développement le plus harmonieux de toutes les facultés : orateur à la parole virile et écrivain sobre, sans le faux clinquant de l’éloquence avocassière[72] ; soldat intrépide du jour où il fallut l’être, et général comparable aux plus grands, dés qu’il parut aux armées. Son esprit, ouvert aux leçons de la vie, n’oubliait aucun des conseils qu’elle donne[73], et sa pensée, toujours calme au milieu des agitations les plus vives, n’était obscurcie ni par la colère ni par la passion[74]. Aussi volait-il les choses sous leur vrai jour et allait-il droit au possible, ne le dépassant que tout juste de ce qu’il l’allait pour que le succès possible devint un succès certain. Ses vices ne troublaient pas sa ferme intelligence, de sorte que l’on put prendre de l’empire sur ses sens et qu’on n’en prit pas sur son esprit : jamais ses plaisirs ne firent tort à ses affaires[75]. Ses victoires mêmes ne lui causèrent pas d’éblouissement. Fondateur d’une monarchie militaire, il ne donna point la première place à l’armée ; il resta le maître de ses soldats comme de lui-même, et seul, avec son génie, dominant du haut de sa fortune le monde étendu à ses pieds, il ne laissa pas monter à son cerveau ces fumées enivrantes de l’orgueil surhumain qui ont plus d’une fois obscurci l’intelligence d’hommes supérieurs. Il eut ce qui est le plus grand des avantages : les circonstances favorables et la médiocrité de ses adversaires[76] ; mais il en trouva un autre en lui-même : le talent de transformer en instruments utiles à ses projets les hommes et les choses du moment. Comme, au milieu de brouillons, il avait seul un dessein arrêté, sa volonté puissante et tranquille faisait tout converger vers un but unique, et il l’atteignait. Que signifie l’étonnante fidélité des Gaulois durant la guerre civile, si ce n’est cette habileté à s’approprier les forces vives, qui est le don suprême du commandement ? Plus d’une fois il fit violence à la fortune : jeune, par des dettes monstrueuses ; plus tard, par des témérités militaires ; mais ses audaces étaient un calcul et ses témérités de la prudence, parce qu’ayant toutes les élégances, au besoin toutes Ies austérités et une indomptable énergie, il exerçait autour de lui un ascendant qui lui permettait de tout demander à ses amis, à ses soldats. Son armée était sa famille, et il en était aimé jusqu’au plus entier dévouement. Un de ses centurions, tombé aux mains des pompéiens en Afrique, refuse, quoique menacé de mort, de s’enrôler dans les rangs ennemis : Donne-moi dix de mes camarades, dit-il à Scipion, envoie contre nous cinq cents des tiens[77], et tu verras ce que nous en saurons faire. Aussi put-il compter autant de victoires que de batailles et seulement deux échecs[78], bien vite et glorieusement réparés. Sur ses ennemis mêmes le charme opérait, car il se servit contre eux d’une arme nouvelle à Rome, la clémence ; et elle lui était si naturelle, qu’on la retrouve dans ses écrits, où ne se rencontre pas un mot blessant pour ses adversaires. La gloire du grand homme, tombé sous le poignard de Brutus, n’est pas faite seulement de succès militaires et de sagesse politique, elle est faite aussi de bontés. Entre deux régimes de terreur, l’un qui l’avait précédé, l’autre qui le suivit, il répudia les mœurs sauvages des Romains d’alors, en ne voulant ni confisquer ni proscrire. Suétone, qui n’a pour lui ni affection ni haine, termine le portrait de César par ce mot : Il fut doux et bon, lenissimus. Il régna cinq ans, durant lesquels il fit sept campagnes, et il ne résida point dans Rome plus de quinze mois. Trais, entre deux combats, sa pensée était aux réformes dont l’État avait besoin ; la simple énumération de celles qu’il entreprit supposerait une longue vie de repos et de méditations. Voué par ses traditions de famille à la défense des intérêts populaires, il regarda plus haut, aux intérêts de l’État, sans haine pour l’aristocratie, sans bassesse pour le peuple. La lutte où l’oligarchie l’engagea élargit son horizon ; il vit que le salut de la république exigeait autre chose que soulager la misère des plébéiens de Rome, comme les Gracques l’avaient voulu, et punir les concussionnaires des provinces, comme Sylla l’avait essayé. Il comprit que d’une constitution municipale, telle qu’était celle de Rome, il fallait faire une constitution d’État, et pour cela, répandre largement le droit de cité, transformer le sénat en une représentation de tout l’empire, et mettre les gouverneurs sous la main d’un chef permanent, intéressé à faire régner la justice pour faire régner la paix. Les Romains ont eu un admirable conseil du gouverneraient, le vieux sénat républicain ; ils n’ont eu que deux grands hommes d’État, Sylla et César, qui, tous deux, ont reconnu que l’assemblée populaire était incapable de gérer les intérêts de soixante millions d’hommes. L’un, ouvrier du passé, constitua un gouvernement aristocratique qui, s’il eût duré, aurait été, dans l’antiquité, ce que Venise fût devenue au moyen âge, si elle n’avait eu ni le conseil des Dix, ni les Trois Inquisiteurs d’État dont la surveillance soupçonneuse contint la noblesse du livre d’or. L’autre, ouvrier de l’avenir, renversa une oligarchie âpre au gain et au plaisir, qui n’avait ni le droit de gouverner seul l’empire, ni l’intelligence nécessaire pour garder ce gouvernement. Les mêmes mots désignent souvent des choses fort différentes. La république des Romains n’a rien de commun avec ce que nous appelons de ce nom. Par république, les modernes entendent une société où le citoyen a le plus de liberté et le gouvernement le moins de pouvoir. À Rome, le citoyen était serf de l’État, et le mot le plus énergique de la langue latine, imperium, marquait l’étendue de la puissance exécutive[79]. Même dans ses comices, l’assemblée souveraine ne votait que sur les propositions des magistrats qui la présidaient, et ces présidents pouvaient encore arrêter les suffrages au milieu du scrutin. L’idée de la liberté politique était si étrangère à l’esprit des Romains, qu’ils n’en eurent jamais l’image figurée[80]. Parmi les innombrables statues qu’ils nous ont laissées, on en chercherait vainement une qui la représentât. De tout, ils ont fait un dieu, excepté de, ce qui serait devenu chez nous IL plus populaire des divinités, si nous avions encore des déesses. Le débat entre le sénat et César ne portait donc pas sur cette question ; il s’agissait simplement de décider si soixante millions d’Hommes auraient un seul maître ou s’ils en auraient trois cents. Brutus tua César, parce qu’il voulait rester un de ces trois cents, et sauver l’oligarchie fut ce qu’il appelait la vertu. Bien longtemps on l’a cru sur parole. Une étude attentive des transformations de la société romaine a diminué l’autorité de la légende sans la faire disparaître[81], de sorte que César a encore aujourd’hui des ennemis. Aux yeux de l’histoire impartiale, s’il est le plus grand des ambitieux, il fut aussi le plus habile instrument d’une nécessité historique. Il a fondé l’unité de commandement par quoi furent rendus solidaires les intérêts du chef de l’État et ceux des populations soustraites à la rapace exploitation de cent familles. Il a donc créé une monarchie d’un caractère nouveau chez les anciens, qui, au lieu d’être, comme les monarchies orientales, une royauté fainéante, jouissant, au milieu des plaisirs, dit travail des sujets, fut dans son principe, et souvent dans les faits, une royauté protectrice du plus grand nombre, pensant et agissant pour ceux qui ne pouvaient ni penser ni agir. Le fond de la puissance impériale à Rome fut la puissance tribunitienne, et, malgré les folies et les crimes des Caligula, des Néron et des Commode, les empereurs dignes de ce titre ont été de vrais tribuns du peuple, préoccupés sans doute de leur grandeur personnelle, mais aussi des intérêts généraux de l’empire, croyant au mérite plus qu’à la naissance ; effaçant les dures et injurieuses distinctions établies par la république entre les citoyens et les provinciaux ; adoucissant la loi, y mettant à chaque génération plus d’humanité, même pour l’esclave, et allant jusqu’à concevoir la grande institution alimentaire de Trajan ; en un mot, faisant une bonne politique sociale, sans faire de la démagogie. Or, ce caractère, la monarchie impériale le doit à César, et elle l’a légué aux royautés modernes où le prince se regarde, non plus comme un fils du Ciel, mais comme le premier des serviteurs du pays. Auguste, Vespasien, les Antonins, Sévère, Aurélien, Probus, même Tibère, Claude et Domitien, seront de grands ou d’habiles administrateurs à qui des millions d’hommes devront, pendard plus de deux siècles, une prospérité qu’avant eux le monde n’avait jamais connue. Les philosophes avaient entrevu ce gouvernement, les populations le souhaitèrent et les jurisconsultes en firent la théorie. Tacite, au temps de Nerva, en salua l’avènement[82], qu’il aurait dû placer plus tôt, et les Antonins le réalisèrent. C’était une forme de gouvernement imparfaite, puisqu’il ne s’y trouvait aucune garantie contre l’incapacité ou la folié du prince ; mais elle valait mieux que celle qu’elle remplaçait, sans valoir autant qu’une organisation où la personne royale, libre pour le bien, ne l’aurait pas été pour le mal. Malheureusement l’humanité est fort pauvre en idées politiques, et elle met un très longtemps à passer de l’une à l’autre : il lui a fallu dix-huit siècles pour arriver des gouvernements absolus aux gouvernements représentatifs. Un homme supérieur peut avancer l’heure des grandes réformes[83] ; César, qui eut tant de sortes de génies, n’eut pas celui-là, ou n’eut pas le temps de le montrer. Il reste au fondateur du césarisme une gloire encore assez belle : s’il eût vécu, il aurait été Trajan ou Hadrien, et plus grand que tous les deux. |

Après avoir levé sur la province 200 millions de sesterces

Après avoir levé sur la province 200 millions de sesterces Le soir, le triomphateur traversa la ville entre quarante

éléphants qui portaient des lustres étincelants, et le lendemain vinrent les

distributions : à chaque citoyen, 105 deniers, 10 boisseaux de blé,

Le soir, le triomphateur traversa la ville entre quarante

éléphants qui portaient des lustres étincelants, et le lendemain vinrent les

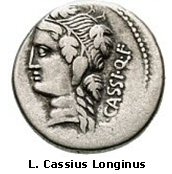

distributions : à chaque citoyen, 105 deniers, 10 boisseaux de blé,  Le chef de la conjuration était C. Cassius Longinus

Le chef de la conjuration était C. Cassius Longinus Neveu et gendre de Caton

Neveu et gendre de Caton