|

I. — RÉSUMÉ DE LA PÉRIODE

PRÉCÉDENTE.

La vie des peuples se partage en périodes qu’on peut

appeler organiques ou de vie pleine et tranquille, et en périodes

inorganiques ou de transformation violente. Les nations sont dans la première

époque quand elles ont trouvé la forme de gouvernement qui convient le mieux

à leurs intérêts présents, et elles sont dans la seconde lorsque les forces

sociales entrent en lutte les unes contre les autres. Le temps des rois avait

été, à Rome, autant que nous le connaissons, celui de la formation

harmonieuse de la société et de la grandeur de l’État. Il fut suivi d’un

siècle et demi de rivalités intestines et de faiblesse extérieure. Après

Licinius Stolon, au contraire, la paix se rétablit entre les deux ordres par

l’égalité, et la fortune de Rome reprend son cours. Mais aux guerres

héroïques d’Italie et d’Afrique, dont on a vu l’enchaînement inévitable, à

celles de Grèce et d’Orient, plus politiques que nécessaires, succéda, par

l’effet des causes que nous avons longuement étudiées[1], une nouvelle

période de déchirements intérieurs.

Ou premier des Gracques à Sella, durant cinquante années,

ces hommes, naguère si grands en face de Pyrrhus, d’Annibal et des

Macédoniens, redevinrent les fils de la louve ; ils s’égorgèrent entre eux

pour savoir à qui resterait le monde. Afin de suivre, au milieu de tant de

massacres et de ruines, le double mouvement de destruction et de

renouvellement qui s’opère, à cette époque, au sein de la société romaine et

qui, sous des formes et des noms différents, se continuera pendant une autre

moitié de siècle récapitulons les tragédies que nous avons vues, afin de mieux

comprendre celles que nous allons voir.

Deux siècles de guerres, de conquêtes et de pillage

avaient eu pour conséquence de concentrer tous les pouvoirs aux mains d’une

étroite oligarchie et d’user cette portion moyenne du peuple romain qui jadis

remplissait les légions et les tribus rustiques. Deux classes ennemies, les

pauvres et les riches, se trouvèrent en présence. Pour les empêcher de se

jeter l’une sur l’autre, les Gracques essayèrent de reformer par la loi

agraire une population virile de petits propriétaires ruraux, et de

constituer dans l’État, par l’attribution du pouvoir judiciaire aux

chevaliers, un troisième ordre qui tînt la balance entre les deux autres.

Les Gracques tombent sous les coups des grands, et, avec

eux, la cause populaire, qui était celle de la république et de la liberté,

semble perdue. Mais, comme elle offre aux ambitieux un moyen de produire au

Forum des agitations favorables aux menées ténébreuses, des patriciens, des

consulaires, passent au peuple sous prétexte de défendre ses intérêts, et

l’État se partage entre deux factions, les conservateurs obstinés et les

révolutionnaires à outrance. Au fond, les uns et les autres n’ont plus souci

que de pouvoir et d’or ; les idées généreuses qui avaient animé les Gracques

sont mortes avec eux.

Marius, qui reconstitue le parti populaire, ne sait pas le

conduire, et son associé, Saturninus, le compromet par ses violences. Ce

tribun est tué, Marius s’exile, et l’oligarchie triomphe encore.

Scipion Émilien et le second Drusus cherchent une autre

solution au problème de la constitution romaine : ils voudraient faire

place aux Italiens dans la cité, afin de donner à l’empire une large base qui

pût le porter longtemps. L’un est assassiné par les chefs du petit peuple de

Rome, qu’il méprise ; l’autre par les chevaliers, qu’il voulait dépouiller de

la judicature ; et les Italiens, perdant l’espoir qu’une loi leur fasse

justice, recourent aux armes. Une guerre terrible éclate ; le nom seul en dit

l’horreur : la guerre Sociale, ou des alliés.

Les Italiens, vaincus, semblent sortir victorieux de cette

lutte fratricide : ils obtiennent le droit de cité, mais la noblesse, pour

rendre ce droit illusoire, enferme les nouveaux citoyens dans des tribus qui

ne voteront jamais, et en même temps elle s’aliène les chevaliers par le

retrait des jugements.

Marius, revenu d’exil, et Sulpicius profitent de cette

double faute pour associer à leur cause les nouveaux citoyens et l’ordre

équestre. L’un est égorgé ; l’autre, qui, dans sa fuite, manque dix fois de

l’être, revient avec une armée d’esclaves et d’Italiens, se baigne dans le

sang de la noblesse et meurt au moment où le vengeur des grands arrive.

Ainsi chaque parti a du sang sur les mains, mais c’est la

noblesse qui en a le plus répandu. Dans ces cinquante années, l’oligarchie

compte cinq victoires marquées par le meurtre des principaux adversaires du

sénat et couronnées par une dictature inexorable[2].

Sylla croit en finir avec la faction populaire, les

Italiens et les chevaliers, par un immense égorgement, et avec toutes les

nouveautés par une législation qui ramène la république de trois siècles dans

le passé, au temps où les patriciens étaient tout et le peuple rien. Les

essais de réforme en avant ont échoué, la réforme en arrière réussira-t-elle

? On le saura en suivant les dramatiques péripéties de la révolution qui

conduira Rome à une nouvelle époque organique, où ses destinées seront fixées

pour quatre siècles.

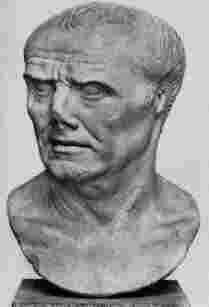

II. — POMPÉE.

Les dix années que dura la constitution cornélienne furent

une des plus désastreuses époques que la république ait traversées, celle où

chacun fut le moins assuré d’un lendemain.

La haine du peuple et des Italiens, les ressentiments de

l’ordre équestre et quatre guerres dangereuses : telle était la succession de

Sylla. Qui allait recueillir ce difficile héritage ? Un sénat où les

proscriptions des deux partis n’avaient pas laissé une seule tête qui

dépassât le niveau commun de la médiocrité : Metellus Pius, général

malheureux ; Catulus, en qui se trouvait de quoi

faire plusieurs grands hommes[3], mais qui ne sut

pas être, ce qui eut mieux valu pour la république, un grand citoyen ;

Hortensius, qui ne vivait que pour le barreau et ses murènes ; Crassus, moins

occupé d’affaires publiques que de dénaturer sa fortune mal acquise et

d’acheter Rome pièce à pièce ; Philippus, qui avait si bien manœuvré depuis

vingt ans au milieu des écueils et qui, arrivé au faite des honneurs, s’y

reposait ; enfin le plus capable peut-être de tous ces médiocres personnages,

Lucullus, élégant épicurien, Romain d’Athènes, resté jusqu’alors en

sous-ordre dans les affaires, et sans goût pour le premier rôle. Échappés à

de si longues tourmentes, ces sénateurs ne demandaient qu’à jouir en paix de

la vie, de leur beau soleil, de leurs villas dévastées et qu’ils restauraient.

Mais autour d’eux se pressait une génération plus jeune, plus ardente lus

forte pour le bien comme pour le mal ; Cicéron avait alors vingt-huit ans,

César vingt-quatre, Caton dix-sept ; Brutus était plus jeune ; Catilina et

Verrès avaient déjà rempli des charges.

Par son âge, Pompée appartenait à cette génération[4] ; mais décoré des

noms de Grand, d’Imperator, de Triomphateur, il marchait à part. Et

nous sommes si loin de l’égalité, si près de la monarchie, que, sans avoir

été régulièrement appelé à aucune fonction, sans être sénateur, sans même

pouvoir compter sur un parti politique, Pompée était tout-puissant dans la

cité. Ce personnage froid, irrésolu et aussi incapable que Marius d’une

conception politique, a été cependant trop maltraité par nos historiens

modernes, qui aiment à juger les hommes par les petits côtés, à les peindre

par l’anecdote, même apocryphe, à la façon de Plutarque. Un homme ne

conserve, durant quarante années, la grande situation que Pompée se fit dès

les premiers jours qu’il la condition d’être par quelque côté supérieur à ses

concitoyens. Il est vrai que, jusqu’à sa dernière bataille, il mérita mieux

que Sylla le surnom de favori de la Fortune. Elle fit beaucoup pour lui : ne fit-il

rien pour elle ? S’il rencontra des circonstances propices, il sut aussi en

faire naître et tirer d’elles, par audace ou sagesse, les avantages qu’un

autre aurait laissé perdre. Ces nuits passées dans les veilles, ces études

persévérantes pour préparer et enchaîner d’avance la victoire, ne sont pas

d’un homme qui s’abandonne paresseusement à la faveur des dieux[5]. Par son âge, Pompée appartenait à cette génération[4] ; mais décoré des

noms de Grand, d’Imperator, de Triomphateur, il marchait à part. Et

nous sommes si loin de l’égalité, si près de la monarchie, que, sans avoir

été régulièrement appelé à aucune fonction, sans être sénateur, sans même

pouvoir compter sur un parti politique, Pompée était tout-puissant dans la

cité. Ce personnage froid, irrésolu et aussi incapable que Marius d’une

conception politique, a été cependant trop maltraité par nos historiens

modernes, qui aiment à juger les hommes par les petits côtés, à les peindre

par l’anecdote, même apocryphe, à la façon de Plutarque. Un homme ne

conserve, durant quarante années, la grande situation que Pompée se fit dès

les premiers jours qu’il la condition d’être par quelque côté supérieur à ses

concitoyens. Il est vrai que, jusqu’à sa dernière bataille, il mérita mieux

que Sylla le surnom de favori de la Fortune. Elle fit beaucoup pour lui : ne fit-il

rien pour elle ? S’il rencontra des circonstances propices, il sut aussi en

faire naître et tirer d’elles, par audace ou sagesse, les avantages qu’un

autre aurait laissé perdre. Ces nuits passées dans les veilles, ces études

persévérantes pour préparer et enchaîner d’avance la victoire, ne sont pas

d’un homme qui s’abandonne paresseusement à la faveur des dieux[5].

Sans être Caton, il avait sa frugalité et sa haine des

molles coutumes venues de l’Orient[6], avec moins

d’affectation et une dignité contenue qui annonçait l’homme fait pour le

commandement. Un jour qu’il était malade et dégoûté de toute nourriture, son

médecin lui recommanda de manger une grive ; on en chercha partout, et il ne

s’en trouva nulle part à vendre. Quelqu’un assura qu’on en aurait chez

Lucullus, qui en nourrissait toute l’année : Eh

quoi ! dit Pompée, si Lucullus n’était

pas un gourmand, Pompée ne saurait vivre ? Et il refusa. Il était

éloquent, car à vingt ans, dans un procès difficile, il sauva la mémoire de

son père et conquit son juge, qui, au tribunal même, le prit pour gendre. Il

était brave[7]

: sa vie presque entière se passa dans les camps ; hardi et entreprenant : au

milieu de l’Italie couverte des légions de Carbon, il se déclara pour Sylla

et lui donna une armée qui peut-être le sauva. Cette armée, Pompée sut la

garder à lui, tout en la faisant servir aux intérêts du parti ; il la

conduisit où le dictateur voulut, en Cisalpine, en Sicile, en Afrique ;

partout vainqueur et imposant par ses succès à Sylla même, qui crut

reconnaître, dans ce jeune homme toujours heureux, cette puissance fatale

qu’il aimait à voir respecter en lui.

Le terrible dictateur fut comme subjugué ; pour empêcher

que ce bonheur ne devînt rival du sien, il fit entrer Pompée dans sa famille,

en lui donnant sa petite-fille Æmilia. Cependant il eut un moment de défiance

; quand Pompée eut vaincu Domitius et Hiarbas, il lui ordonna de licencier

ses troupes. Les soldats se révoltaient à la pensée de perdre le plaisir et

les profits d’une entrée triomphale dans Rome ; Pompée les apaisa et revint

seul. Cette confiance le sauva ; Sylla sortit avec tout le peuple à sa

rencontre et le salua du nom de Grand. Mais il voulait le triomphe, un

triomphé magnifique, car il avait ramené d’Afrique des éléphants pour les

atteler à son char ; et il n’était pas même sénateur ! Sylla refusa. Qu’il prenne donc garde, osa dire le jeune

victorieux, que le soleil levant a plus

d’adorateurs que le soleil couchant. Autour de lui, tout le monde

tremblait ; le dictateur, surpris, pour la première fois céda : Qu’il triomphe, s’écria-t-il à deux reprises, qu’il triomphe ! (81) Le peuple applaudissait à cette

audace, et déjà regardait avec complaisance ce général qui ne tremblait pas

en face de celui devant qui tout le monde tremblait.

Pompée n’avait encore géré aucune charge. Aux faisceaux

consulaires il préférait la position qu’il s’était faite sans élection du

peuple ni du sénat. Seul aussi de tous les chefs syllaniens, il n’avait pas

trempé dans les proscriptions, du moins dans le pillage des biens des

victimes. A Asculum, durant la guerre Sociale, il n’avait pris que quelques

livres. C’était encore une singularité heureuse, et comme un reproche pour

les vainqueurs, une espérance pour les vaincus. Aimé des soldats, respecté du

peuple, il avait un crédit dont il refusa de se servir pour lui-même, parce

qu’il n’aurait pas voulu d’un consulat obscurément passé, et qu’il comprenait

que les temps n’étaient pas venus de se signaler, dans cette magistrature,

par quelque acte mémorable. Agé de vingt-huit ans, il n’aurait pu d’ailleurs

la demander qu’en violant la loi ; mais il tint à prouver son influence en

appuyant une candidature hostile au sénat. Malgré les grands, il fit élire

Lépide, qui ne cachait pas sa haine contre les nouvelles institutions (78)[8]. Jeune homme, lui dit Sylla, en le voyant

traverser tout fier la place des comices, tu es

bien glorieux de ta victoire. En vérité, c’est un bel exploit d’avoir fait

arriver au consulat un mauvais citoyen ! Mais veille avec soin, tu t’es

donné un adversaire plus fort que toi. Ces mots faillirent être

une prophétie. Quand on apprit la mort du dictateur, Lépide voulut empêcher

qu’on rendît à sa mémoire des honneurs publics, et déjà il parlait d’abolir

ses lois. C’était aller trop vite pour pompée. Malgré la froideur que Sylla

lui avait montrée dans les derniers temps[9], Pompée se

respectait trop lui-même pour trahir sitôt la cause qu’il avait tant servie ;

il s’unit à l’autre consul, Catulus, et Sylla mort triompha encore une fois.

Mais, au sortir des funérailles, les deux consuls manquèrent en venir aux

mains[10].

III. — LÉPIDE, NOUVELLE GUERRE

CIVILE (78-77).

Ce Lépide, père du triumvir, appartenait à une illustre

maison patricienne, la gens Æmilia. Dans la guerre civile, il se

déclara pour Sylla et fit une fortune considérable avec les biens des

proscrits. Mis en goût par l’abominable curée, il commit dans sa préture de

Sicile, en 81, de telles exactions, que Cicéron lui accorde le premier rang,

après Verrès, parmi les spoliateurs des provinces[11]. Aussi fat-il en

état de construire le plus beau palais de la ville et de le décorer avec des

colonnes en marbre jaune de Numidie, les premières qu’on eût vues à Rome[12]. Riche et de

haute naissance, Lépide avait toutes ses attaches dans le parti des grands.

Mais, de ce côté-là, les premiers rôles étaient pris ; il passa au parti

contraire, conduit à cette résolution par son mariage avec une Apuleia, fille

de Saturninus, par la crainte d’un procès en concussion, dont il était

menacé, surtout par son ambition ; car les réformateurs désintéressés de la

génération précédente n’avaient plus que des ambitieux pour successeurs.

On tue ou l’on proscrit les hommes, mais on ne vient à

bout des idées justes et des besoins vrais qu’en leur donnant satisfaction,

et, la restauration n’ayant tenu compte d’aucune des nouveautés que le passé avait

produites ou que le présent réclamait, il suffit à Lépide de prononcer ces

seuls mots : rétablissement de la loi frumentaire et rappel des bannis, pour

reconstituer le parti que Sylla pensait avoir étouffé dans le sang[13].

Dès qu’on put croire un des consuls disposé à défaire ce

qu’avait fait la dictature, une foule de gens mirent leurs espérances en de

nouveaux bouleversements. Les familles des victimes comptèrent y retrouver

leurs biens perdus ; la jeunesse dorée, des ressources pour ses ruineuses débauches

; les tribuns, de la puissance ; le peuple, des distractions qui rompraient

avec la monotonie de ces journées silencieuses où, durant trois ans, on

n’avait pas vu un orage au Forum. Les chevaliers ne pardonnaient pas aux

grands la suppression de leur pouvoir judiciaire ; les pauvres, celle des

largesses de l’annone ; les fils des proscrits, la perte de leurs droits

civiques, et les ambitieux, que l’oligarchie tenait éloignés du pouvoir, se

promettaient de tirer parti de ces regrets qui étaient aussi des espérances.

Une grande province, l’Espagne, était aux mains de Sertorius ; la Cisalpine avait pour

gouverneur un Junius Brutus d’une fidélité douteuse ; partout, les nombreux

déclassés qu’avaient faits tant de révolutions en appelaient une nouvelle, et

quelques-uns des marianistes les plus en vue osaient rentrer dans Rome.

Perperna, le préteur que Pompée avait naguère chassé de Sicile, César, le

fils du consul Cinna, etc., y étaient déjà revenus, et, comme il arrive aux

proscrits, ils n’avaient rien oublié.

Lépide alla au plus pressé : il remit en vigueur la loi

Sempronienne sur les distributions de blé au peuple[14], pour gagner les

mendiants de Rome ; et il promit de rendre leurs terres à ceux qui en avaient

été dépouillés, afin de s’attacher les Italiens. Aussi, de toutes parts, les

expropriés relevèrent la tète, et quelques-uns amassèrent des armes. Prêts

les premiers, les gens de Fésules se ruèrent sur les vétérans, dans les

postes, castella, où ceux-ci s’étaient

établis, et les chassèrent de leur territoire après en avoir tué bon nombre.

Ce pouvait être le signal d’un grand incendie. Le sénat, que le dictateur

croyait avoir rendu si fort, s’effraya, sans que la peur lui donnât de

l’énergie. Entre Catulus et Lépide, qui déjà se menaçaient, il lie sut intervenir

que par des prières, pour obtenir d’eux le serment qu’ils ne prendraient pas

les armes Pur contre l’autre, et il crut parer à tout péril en décidant que

les deux consuls se rendraient dans leurs provinces : Catulus, en Cisalpine ;

Lépide, dans la Narbonnaise.

On disait que des attaques étaient à craindre de ce dernier

côté, et l’on commit l’imprudence d’allouer une grosse somme, pour décider

l’avide proconsul qu’on y envoyait à gagner son gouvernement. Comme il

devait, en passant, apaiser l’émeute de Fésules, il était autorisé à lever

des troupes : rien ne lui manquait donc pour se faire une armée.

Taudis qu’il s’éloignait lentement, Catulus continuait la

reconstruction commencée par Sylla du temple Capitolin qui dominait

majestueusement le Forum[15], travail immense

dont il ne reste que les substructions massives qui portent aujourd’hui le palais

du Sénateur de Rome, et qui du temps de Catulus portaient le Tabularium ou salle des Archives. Au bas de la

façade, il plaça une Minerve d’Euphranor, que le peuple prit l’habitude

d’appeler la Catulienne

; mais il réserva pour le temple consacré par son père, après la guerre des

Cimbres, à la Fortune

du jour, deux statues de Phidias ravies, comme la précédente, à la Grèce[16]. Les Romains,

qui ne savaient point faire de ces chefs-d’œuvre, savaient du moins les aimer

et surtout les prendre. Le temple fut rempli d’offrandes de toutes sortes

envoyées par les cités, les peuples et les rois. II en manqua une, un meuble

d’or garni de pierres précieuses que le roi de Syrie destinait au Capitole et

que son ambassadeur, en passant à Syracuse, avait eu l’imprudence de montrer

à Ferrés, qui le vola : le don royal, destiné à Jupiter Très Grand, était

allé décorer le boudoir de l’Hirondelle, une des maîtresses du satrape sicilien[17]. Les fêtes de la

dédicace durèrent plusieurs jours et furent marquées par une nouveauté que

Caton aurait maudite. Catulus, pour mettre les spectateurs à l’abri du

soleil, lit couvrir son théâtre de toiles grossières que remplaceront un jour

les immenses et magnifiques velaria de

l’empire[18].

Pendant que son collègue était occupé par ces soins pieux

et cette sollicitude pour les aises du peuple, Lépide parcourait l’Étrurie,

ramassant, au milieu de populations si cruellement traitées par Sylla, des

hommes, des vivres, des armes, et appelant à lui les vétérans de Marius et de

Carbon. Le gouverneur de la

Cisalpine, Junius Brutus, se déclara pour lui. César, qui

arrivait d’Asie, était pressé par le frère de sa femme, L. Cinna, de suivre

cet exemple ; le caractère du chef, les forces du parti, ne lui parurent pas

assez sûrs : il attendit[19]. Cependant, avec

la promesse de casser les actes de la dictature, Lépide eut bientôt grossi

son armée ; et lorsque le sénat enfin inquiet le rappela sous prétexte de lui

faire tenir les comices consulaires, en réalité pour qu’on pût s’assurer de

sa personne, il quitta la toge, prit l’habit de guerre et marcha sur Rome,

précédé de la déclaration qu’il venait rétablir le peuple dans ses droits et

prendre un second consulat, c’est-à-dire la dictature.

Les pères conscrits essayèrent de négocier ; leurs députés

furent reçus de telle sorte, qu’il fallut se résigner à combattre. La

situation à Rome pouvait avoir ses dangers. Un Cethegus et d’autres jeunes

nobles ruinés couraient les mauvais quartiers en parlant de revanche

prochaine. Les tribuns de cette année, élus sous l’empire des lois

syllaniennes, étaient de minces et timides personnages ; mais, si le brait

des armes faisait taire la loi, un d’eux ne retrouverait-il pas, à l’approche

de Lépide, assez d’audace tribunitienne pour ameuter la foule et mettre le

sénat cornélien entre deux périls ? Un sénateur que nous connaissons depuis

longtemps releva les courages par un discours énergique que Salluste nous a

conservé, en l’arrangeant moins peut-être que ceux qu’il met ordinairement

dans la bouche de ses personnages[20]. Philippus

gourmanda les irrésolutions des sénateurs, qui, confiants dans les

prédictions des augures, aimaient mieux souhaiter la paix que la défendre. Ne comprenez-vous pas que votre inertie vous ôte toute

dignité, à lui toute crainte ? Et cela est juste, puisque ses rapines lui ont

valu le consulat ; ses séditieux desseins, une province et une armée.

Qu’aurait-il gagné à bien servir, lui qui, pour ses méfaits, a reçu de telles

récompenses ? Vos ambassades, vos paroles de paix et de concorde, il les

méprise. Naguère ce Lépide n’était qu’un brigand suivi de quelques bandits

prêts à donner leur vie pour un morceau de pain. Aujourd’hui c’est un

proconsul du peuple romain gui a une charge conférée par vous-mêmes, des

lieutenants à qui la loi impose envers lui l’obéissance, et une armée oui se

sont réunis les mauvais citoyens de tous les ordres, ceux que tourmente la

conscience de leurs crimes. Pour eux, la pais est dans les troubles, le repos

dans les séditions, et ils sèment désordre sur désordre, guerre sur guerre.

Voilà l’Étrurie en feu, les Espagnes en révolte, les survivants de nos

derniers combats en mouvement ; et Mithridate, l’épée suspendue sur nos

provinces tributaires, attend le jour où il pourra frapper.

Les injonctions de Lépide vous

troublent. Il lui plaît, dit-il, que chacun recouvre son bien, et il retient

celui des autres ; qu’on abroge des lois imposées par la force, et il veut

nous contraindre par la violence ; que le droit de cité soit rendu, et il nie

que personne l’ait perdu ; que pour maintenir la paix on rétablisse l’ancien

tribunat, et ce tribunat a été la source de tous les désordres.... Si vous

n’opposez aux armes que des paroles, ménagez-vous le patronage de Cethegus et

de ses pareils, qui sont toujours prêts à recommencer les pillages et les

incendies. Pour moi, je pense que l’interroi Appius, le proconsul Catulus et

tous ceux qui ont l’imperium doivent être chargés par vous de veiller à ce

que la république n’éprouve aucun dommage[21].

Le décret passa, et Catulus fit, ou renouvela en

l’étendant, la loi de vi publica, qui interdisait le feu et l’eau aux

auteurs des violences publiques[22] ; et, en même

temps, il multiplia des levées que le concours de Pompée rendit promptes et

faciles. Trop jeune pour briguer le consulat, trop plein de sa gloire pour

consentir à y arriver en passant par les charges inférieures, Pompée saisit

cette occasion nouvelle de braver les lois en les servant. Un décret du sénat

l’adjoignit à Catulus pour le commandement de l’armée, il en fut le chef

véritable. Les troupes proconsulaires, que rejoignirent beaucoup de vétérans

menacés de restitution, s’établit au Janicule, sur les collines du Vatican,

et au pont Milvius, de manière à défendre le passage du Tibre.

Le médiocre personnage qui se portait l’héritier de Marius

n’avait pas su cacher assez longtemps ses projets pour avoir le loisir

d’organiser ses forces, et il ne mit pas dans l’exécution assez de rapidité

pour surprendre ses adversaires. Campé entre la Crémère et

le Tibre, il faisait entrer dans Rome des émissaires qui cherchaient à l’

déterminer une émeute, mais rien ne bougea. Le peuple courut aux remparts et

au bord du fleuve, afin de voir un spectacle bien autrement intéressant pour lui

que des combats de gladiateurs : les deux armées aux prises, en face du Champ

de Mars. La bataille ne dura guère : les vétérans de Sylla et toute la

noblesse chargèrent si violemment les recrues de Lépide, que l’armée

insurrectionnelle fut rompue et s’enfuit avec son chef du côté de Bolsena.

Lépide pensa un moment à faire route par les montagnes pour aller réveiller

la guerre samnite ; les manœuvres de ses adversaires l’enfermèrent en

Étrurie. Il y subit un second échec qui le rejeta vers la mer, et, tandis que

Catulus l’y poussait avec une prudente lenteur, Pompée eut le temps de courir

dans la Cisalpine,

où M. Junius Brutus s’était enfermé dans Modène. Faute de vivres ou forcé par

quelque trahison, Brutus rendit la place en stipulant qu’il aurait la vie

sauve ; le lendemain, Pompée le fat tuer. Un fils de Lépide et un Scipion,

peut-être le consul de 83 qui durant les proscriptions de Sylla s’était

réfugié à Marseille, furent pris dans la ville ligurienne d’Alba et mis à

mort. La Cisalpine

ainsi pacifiée, à la façon romaine, par des égorgements, Pompée alla

rejoindre Catulus, qui venait d’infliger à Lépide un nouvel échec sous les

murs de Cosa.

En face de cette ville s’élève en mer le mons Argentarius, promontoire escarpé de toutes

parts, qui ne tient au continent que par deux bancs de sable enfermant une

lagune[23]. Lépide les

coupa et se trouva dans une île. Cependant il ne pouvait y tenir longtemps

faute de vivres. Une nuit, il s’embarqua pour la Sardaigne, dans la

pensée d’en soulever les habitants, tandis que son lieutenant Perperna

gagnerait la Sicile

; de là ils tendraient la main à Sertorius et tâcheraient d’affamer Rome, que

les deux !les nourrissaient. La fatigue, le chagrin, firent tomber Lépide

malade ; une lettre de sa femme l’acheva. Elle lui était arrivée par mégarde

et ne pouvait lui laisser de doute ni sur la fidélité d’Apuleia, ni sur

l’estime qu’elle nourrissait pour son époux : Ce

pauvre homme, écrivait-elle à son amant, n’a pas le sens commun. Quelques jours après,

il mourut ; le premier acte de la nouvelle guerre civile était achevé (77).

Cette fois le parti vainqueur s’honora par sa modération,

et, quelques années après, le sénat accorda, sur les instances de César, une

amnistie aux partisans de Lépide.

Cette levée de boucliers rattacha Pompée au sénat, qui lui

rendait son armée. Catulus lui ordonna, il est vrai, de la licencier ; mais

il ne tint compte de cet ordre, et le sénat .n’osa insister. Dans le parti

des nobles, Pompée ne voyait donc personne au-dessus de lui ; dans le parti

contraire, les chefs, s’ils triomphaient, l’admettraient-ils même au partage

? Certainement la réaction démocratique l’eût frappé. Si elle devait s’opérer

un jour, il entendait du moins que ce fût par ses mains, et il était assez

bon citoyen pour vouloir qu’elle arrivât lentement, sans secousse, sans

proscriptions nouvelles. Il accepta donc le rôle d’exécuteur testamentaire de

Sylla, et, après Lépide, il alla combattre Sertorius.

IV. — SERTORIUS ; CONTINUATION DE LA GUERRE CIVILE

(80-75).

Nous connaissons Sertorius, ce Sabin qui fut, comme

Marius, sans aïeux et sans postérité, et, comme lui, meilleur général

qu’habile politique. Il s’était distingué dans la guerre des Cimbres, et ses

longs services en Gaule l’avaient si bien familiarisé avec la langue et les

habitudes des barbares, que plusieurs fois il pénétra sous un déguisement

dans le camp des Teutons pour observer leurs forces et leurs dispositions.

Durant la guerre Sociale, il fut encore l’intermédiaire entre le sénat et les

Gaulois italiens, qu’il sut retenir dans la fidélité. Il demanda le tribunat

; les syllaniens l’empêchèrent d’y arriver, et ce refus le rejeta pour

toujours dans le parti de son ancien général. Réservé dans ses mœurs, d’une

sobriété africaine, mangeant peu et à l’heure qu’on voulait, brave jusqu’à la

témérité, ce qui lui valut beaucoup de blessures et la perte d’un œil, fécond

en ruses militaires, d’une activité enfile qu’aucune fatigue ne parvenait à

lasser, Sertorius avait toutes les qualités nécessaires au chef d’une armée

irrégulière, et ses antécédents faisaient de lui la dernière espérance des

marianistes[24]. Nous connaissons Sertorius, ce Sabin qui fut, comme

Marius, sans aïeux et sans postérité, et, comme lui, meilleur général

qu’habile politique. Il s’était distingué dans la guerre des Cimbres, et ses

longs services en Gaule l’avaient si bien familiarisé avec la langue et les

habitudes des barbares, que plusieurs fois il pénétra sous un déguisement

dans le camp des Teutons pour observer leurs forces et leurs dispositions.

Durant la guerre Sociale, il fut encore l’intermédiaire entre le sénat et les

Gaulois italiens, qu’il sut retenir dans la fidélité. Il demanda le tribunat

; les syllaniens l’empêchèrent d’y arriver, et ce refus le rejeta pour

toujours dans le parti de son ancien général. Réservé dans ses mœurs, d’une

sobriété africaine, mangeant peu et à l’heure qu’on voulait, brave jusqu’à la

témérité, ce qui lui valut beaucoup de blessures et la perte d’un œil, fécond

en ruses militaires, d’une activité enfile qu’aucune fatigue ne parvenait à

lasser, Sertorius avait toutes les qualités nécessaires au chef d’une armée

irrégulière, et ses antécédents faisaient de lui la dernière espérance des

marianistes[24].

Après l’insurrection des esclaves contre leurs maîtres,

des plébéiens contre les grands, des Italiens contre Rome, nous avons vu tous

les peuples des parties orientales de l’empire aider de leurs vaux ou de

leurs bras Mithridate à renverser une domination odieuse. Pour la fortune de

Rome, il se trouva que, s’il y avait unanimité dans la haine, on ne sut pas

en mettre dans le conseil ni dans l’action. Elle eût succombé sous le poids de

l’univers conjuré, elle triompha d’adversaires qui vinrent successivement

frapper le colosse de coups mal concertés.

Après la défection de l’armée de Scipion, Sertorius

s’était rendu en Espagne (82), avec le titre de préteur qu’il devait aux marianistes et

qui lui donnait l’autorité légale dans ces provinces. Il étudia le pays, ses

ressources, l’esprit de cette race vaillante où les filles choisissaient

elles-mêmes leur époux parmi les plus braves, le préféré étant celui qui

pouvait offrir à sa fiancée la main droite d’un ennemi qu’il avait tué ; et

il les gagna par sa douceur, qui contrastait avec la rapacité et l’insolence

des gouverneurs ordinaires. Il avait déjà servi dans la péninsule comme

tribun militaire et mérité l’estime des Espagnols, en les battant par un

adroit stratagème.

Des soldats romains en garnison à Castula (Cazlona) avaient, par leur

insolence, exaspéré les habitants, qui appelèrent à l’aide leurs voisins et,

une nuit, leur ouvrirent une des portes de la cité. Bon nombre de Romains périrent

: Sertorius s’était échappé à temps ; suivi de tous les légionnaires qu’il

avait pu rallier, il fit le tour de la ville, y rentra par la porte que les

Espagnols n’avaient point fermée, et ceux-ci, surpris à leur tour, furent

égorgés. Le jour venu, avec ses soldats, qui avaient revêtu les habits et les

armes des barbares, il courut à leur ville, dont la population vint, sans

défiance, à la rencontre de ceux qu’elle croyait des amis, et il ne cessa le

massacre que pour vendre les survivants. L’affaire fit du bruit, et le nom de

Sertorius fut, depuis ce jour, fameux en Espagne. Quand on sut qu’il venait y

commander en chef, qu’on le vit diminuer les subsides, dispenser les villes

des logements militaires, en vivant lui et les siens sous la tente, de nombreux

volontaires accoururent à lui. Faciles à l’illusion, ils croyaient que ce

Romain, proscrit à Rome, allait combattre pour eux.

Cependant Sylla ne l’avait pas oublié, et une nombreuse

armée arrivait en Gaule, sous les ordres d’Annius. Un des lieutenants de

Sertorius, Livius Salinator, chargé ; de garder les passages des Pyrénées,

repoussa d’abord toutes les attaques ; mais il fut assassiné par un traître,

et, ses troupes s’étant débandées, Annius pénétra dans la province (81). Sertorius,

trop faible pour lui tenir tête, recula jusqu’à Carthagène.

Partout Sylla triomphait : la terre lui obéissait et

rejetait les proscrits, la mer seule était libre encore. Sertorius s’embarqua

avec trois mille hommes, et pendant plusieurs mois erra des côtes d’Espagne à

celles d’Afrique : une fois il surprit les îles Pityusæ[25], un autre jour

il pilla le pays aux bouches du Buis. Fatigué cependant de cette existence

précaire qui l’assimilait aux pirates ses alliés, il songea un moment à

renoncer à une lutte impossible et à chercher, loin du monde asservi, un

séjour tranquille, dans les îles Fortunées (les Canaries)[26]. Mais ses

soldats avaient peu de goût pour les mœurs de l’âge d’or : ils lui firent

abandonner ce projet, dont il n’avait sans doute parlé que pour provoquer de

leur part la résolution de combattre encore.

Les Marusiens, peuple maure, étaient alors soulevés contre

leur roi Ascalis, qu’un lieutenant de Sylla avait secouru ; Sertorius battit

ce prince, même ses auxiliaires, et emporta d’assaut la ville de Tingis qui

commandait l’entrée de la Méditerranée et d’où l’on voyait l’Espagne.

C’est là qu’il voulait retourner. Le bruit de ses succès s’y était déjà

répandu, et on y ajoutait des circonstances merveilleuses : il avait,

disait-on, découvert le corps du géant Antée et, seul des hommes, vu ces

ossements longs de 60 coudées. Les Lusitaniens, opprimés par Annius,

l’invitèrent à se mettre à leur tête ; il accepta, et, passant au travers de

la flotte romaine, il descendit dans la péninsule avec mille neuf cents

Romains et sept cents Africains ; les Lusitaniens lui fournirent quatre

raille fantassins et sept cents cavaliers ; ce fut avec mous de huit mille

hommes qu’il osa déclarer la guerre au maître du monde romain. Mais ses

soldats avaient la plus entière confiance dans celui qu’ils appelaient le

nouvel Annibal, dans le général qui savait trouver des ressources où d’autres

n’en voyaient pas, tenir son armée dans l’abondance en de pauvres pays, ses

alliés dans la fidélité tout en leur demandant beaucoup ; qui inquiétait l’adversaire

par la rapidité de ses marches, et reparaissait aussi redoutable le lendemain

d’une défaite que la veille d’une victoire.

Sertorius défit d’abord le propréteur de la Bétique, et un de

ses lieutenants vainquit et tua le gouverneur de la Citérieure (80). Metellus,

chargé par le dictateur d’arrêter ces dangereux succès, ne put amener son

adversaire à une bataille (79). Sertorius, qui connaissait les passages des montagnes

aussi bien que le plus habile chasseur du pays, avait adopté la manière de

combattre des habitants ; ses soldats étaient prompts à la retraite comme à

l’attaque. Habitués à profiter de tous les accidents du terrain, ils

menaçaient l’ennemi presque en même temps, malgré leur petit nombre, en tête,

en flanc et sur les derrières. Avec, sa grosse et lourde armée, Metellus ne

pouvait atteindre ces agiles montagnards qui faisaient campagne sans tentes

ni chariots, qui mangeaient à l’aventure, dormaient sous les étoiles, qu’on

trouvait partout et qu’on n’arrêtait nulle part. Il pouvait promener sa

pesante infanterie fun bout à l’autre de sa province, car les Espagnols

n’osaient attaquer ses retranchements toujours construits à l’ancienne mode

romaine, avec fossé et palissades ; mais, en réalité, il ne possédait rien au

delà de l’enceinte de son camp et avait peine à nourrir ses troupes. Les

attaques imprévues de son adversaire, ses rapides mouvements, ses bravades,

déconcertaient le général méthodique. Assiégeait-il une ville, ses convois

étaient coupés, et il se trouvait lui-même comme prisonnier dans ses lignes ;

traversait-il un défilé, de derrière chaque rocher se levait un soldat qui

lançait ses traits, puis fuyait plus léger que le vent. Sertorius donnait aux

siens l’exemple de l’audace : magnifiquement armé,, on le voyait toujours aux

avant-postes, se réservant les coups les plus hardis ; un jour, il provoqua

Metellus en combat singulier. Les Espagnols croyaient aussi voir revivre le

grand adversaire de Rome que Carthage avait envoyé à leurs pères.

Malgré l’assurance qu’il avait d’abord montrée, Metellus

fut contraint d’appeler à son aide le proconsul de la Narbonnaise, L.

Manlius. Il dépêcha au-devant de lui son questeur avec une division pour

recevoir les trois légions et les mille cinq cents cavaliers qui allaient

arriver. Sertorius prévint cette jonction : le questeur et sa division furent

enlevés, et quand Manlius déboucha des Pyrénées, il fut si complètement

battu, qu’il se sauva presque seul à Ilerda (Lérida). La route de la Gaule était ouverte à

Sertorius, une attaque de Metellus sur Lacobriga, dans la Lusitanie, vers

l’embouchure du Douro, le rappela en arrière. Le proconsul croyait avoir bien

pris cette fois toutes ses mesures ; la place n’en fut pas moins secourue et

les légions forcées de sortir de la province.

Malgré la présence de cette grande armée, Sertorius était

véritablement maître de toute l’Espagne : il réglait les contestations des

peuples et des particuliers, levait des troupes, qu’il cantonnait dans des

casernes pour ne pas les rendre à charge aux habitants ; il fortifiait les

villes et les passages des montagnes, exerçait les indigènes à la tactique

romaine et surtout s’appliquait à gagner leur confiance. Il avait su leur

persuader qu’il était en rapport avec les dieux ; une biche blanche qui

toujours le suivait était l’intermédiaire : lui arrivait-il secrètement une

nouvelle importante, la biche s’approchait de son oreille et lui communiquait

le mystérieux message, qu’il répétait tout haut et que l’événement bientôt

confirmait. Ce manège suffisait à la crédulité de ces peuples enfants.

Du reste il commandait leur respect par son attention à ne

souffrir de la part des soldats romains aucune licence : un jour, il fit tuer

toute une cohorte qui s’était rendue odieuse par des excès ; aussi leur

dévouement à sa personne était sans réserve. Comme les chefs aquitains, il

était entouré d’une troupe fidèle prête à mourir pour lui.

Ce n’était pas pourtant une armée facile à tenir en ordre,

mais il y employait tous les moyens. Un jour, ses Espagnols impatients de

combattre engagent l’action malgré ses ordres et sont repoussés. Le

lendemain, il les réunit et fait amener deux chevaux conduits l’un par un

vieillard débile, l’autre par un robuste soldat, et il commande à ces deux

hommes que chacun arrache la queue de son cheval. Le soldat la saisit de ses

deux mains et s’épuise en vains efforts, tandis que le vieillard tirant les

crins l’un après l’autre réussit sans peine. Vous

voyez, leur dit-il, que la patience

vaut mieux que l’impétuosité ; les choses dont on ne saurait venir à bout tout

à la fois se peuvent faire l’une après l’autre. L’armée romaine est

invincible quand vous l’attaquez de front et en masse, aisée à détruire si

vous l’affaiblissez en détail. Cette éloquence en action, dont

Annibal s’était déjà servi, frappa l’esprit des barbares bien plus que de

longs discours ; les Espagnols trouvaient à leur chef autant de sagesse qu’il

avait de vaillance.

La défaite de Lépide en Étrurie valut à Sertorius un

secours important (77)

: Perperna passa en Espagne avec les débris considérables encore de cette

armée ; il voulait agir seul, les soldats le forcèrent à se placer sous les

ordres du plus glorieux des chefs marianistes. Avec lui étaient venus

plusieurs sénateurs et des Romains de distinction. Sertorius en forma un

sénat de trois cents membres, et, pour bien montrer qu’il était resté Romain

au milieu des barbares, il n’admit aucun Espagnol dans cette assemblée, de

mime qu’il leur refusait les grades élevés dans ses troupes[27]. C’était une

faute, car les Espagnols avaient cru que ce Romain exilé combattrait pour

eux, et ils commençaient à comprendre que marianistes et syllaniens, parti

populaire et parti des grands, ne voulaient que la même chose :

maintenir à leur profit la domination de Rome sur les provinces. Sertorius

avait réuni à Osca (Huesca) les enfants

des meilleures familles pour les instruire dans les lettres grecques et

latines ; il se plaisait à suivre leurs travaux et à distribuer aux plus

habiles les bulles d’or qu’on donnait à Rome aux fils des nobles. Ils avaient

regardé ces soins comme un honneur, comme une promesse d’élever un jour leurs

enfants aux charges de la république ; ils en vinrent à penser qu’on pouvait

bien les tenir à Osca à titre d’otages de leur fidélité, et leur zèle en eût

été refroidi, si Metellus n’avait débuté par des menaces et par

l’établissement de nouveaux impôts. Corneille fait dire à Sertorius :

Rome

n’est plus dans Rome ; elle est toute où je suis.

Le vers est beau et ce pouvait être la pensée du banni,

mais il était imprudent de la trop montrer.

A la suite de ses derniers succès, Sertorius avait soulevé

les Aquitains, qui battirent un proconsul et tuèrent un préteur. Il lui fut

aisé d’entraîner aussi la

Narbonnaise, qui récemment avait fourni des recrues à

Lépide[28] et dont tous les

peuples n’étaient pas encore façonnés à l’obéissance. Un de ses lieutenants

alla même garder les passages des Alpes, et, de Rome, il reçut des

sollicitations pressantes pour descendre en Italie, car plus d’un, jusque

parmi les nobles, souhaitaient le renversement d’un ordre de choses qui, tout

en servant l’oligarchie, embarrassait de trop lourdes entraves l’avidité

personnelle des oligarques.

Le sénat tenait une flotte dans les eaux d’Espagne, mais

elle avait fort à faire avec les pirates dont nous parlerons bientôt et qui,

dans cette dissolution apparente du colosse romain, avaient pris la mer pour

leur part. Alliés naturels des ennemis de Rome, ils rendaient à Sertorius

tous les services réclamés d’eux. Il leur avait ouvert à la pointe la plus

avancée de l’Espagne vers l’est, au triple promontoire de Diane, une

forteresse qui leur servait de comptoir pour acheter les prisonniers et

remiser leurs prises, de vigie[29] pour explorer au

loin la mer, et courir sus aux vaisseaux de transport, de repaire où ils

cachaient leurs légers navires à l’approche des gros bâtiments militaires. La

situation devenait donc inquiétante : la guerre civile grondait aux portes de

Rome, et l’œuvre de Sylla menaçait ruine. Malgré sa répugnance à demander de

nouveaux services à Pompée, le sénat l’envoya au secours de Metellus, avec

les pouvoirs proconsulaires et le gouvernement de l’Espagne Citérieure,

violant ainsi la constitution syllanienne en croyant la sauver.

Pompée n’avait pas encore licencié ses troupes ; en

quarante jours il eut achevé ses préparatifs, et il s’achemina vers les Alpes

avec trente mille fantassins et mille cavaliers (76). Pour éviter les passages que

gardaient les détachements de Sertorius et signaler les commencements de son

expédition par une marche hardie, il s’ouvrit une route nouvelle probablement

à travers les Alpes Cottiennes. Les cohortes espagnoles, tournées, se

replièrent sur les Pyrénées, abandonnant la Narbonnaise, qui

expia cruellement sa révolte : elle fut mise à feu et à sang ; l’ancien

lieutenant de Sylla semblait animé de son esprit. Jusqu’à

Narbonne, dit Cicéron, sa route fut

marquée par des massacres. Ensuite vinrent les confiscations : des

populations entières furent chassées ; les Helves et les Arécomiques

perdirent une partie de leurs terres, qui servirent à récompenser la fidélité

de Marseille, les Ruthènes (Rouergue) furent réunis à la Province, et quand il

entra enfin en Espagne, il laissa aux Gaulois, pour les gouverner, l’homme le

plus dur et le plus avide, le proconsul Fonteius[30].

Sertorius ne défendit pas les passages, il assiégeait

alors Lauron (Liria ?)[31], non loin de

Valence ; Pompée se vanta de le chasser aisément de ses positions, et marcha

sur la ville : J’apprendrai à cet écolier,

dit Sertorius, qu’un général doit regarder autant

en arrière qu’en avant. Il lui enleva d’abord une légion, et

l’affama dans son camp, puis battit tous ses détachements, emporta Lauron

sous ses yeux, et le contraignit à retourner prendre ses cantonnements au

pied du Monserrat, dans le pays des Laletans et des Indigètes, qui occupaient

l’angle nord-est de la péninsule. Tels étaient les tristes résultats de la

campagne si pompeusement annoncée (76).

Sertorius passa l’hiver à refaire ses troupes, qu’il exerçait sans cesse selon la vieille méthode de nos

pères[32], et à fortifier

sa position sur l’Èbre, pour empêcher la réunion des deux armées du sénat,

celle du nord sous Pompée, celle du sud sous Metellus. Après avoir soumis

quelques villes celtibériennes, dont une, Contrebia[33], l’arrêta

quarante-quatre jours, il appela dans son camp les députés des villes qui

soutenaient sa cause, leur exposa ses plans et obtint d’eux les moyens de

renouveler son matériel et d’habiller ses soldats. Au retour du printemps, il

envoya Perperna chez les Ilercaons, vers les bouches du fleuve, afin d’ôter à

Pompée le moyen de s’approvisionner par mer ; lui-même remonta la vallée,

pour que son adversaire ne pût tirer des vivres par le haut du pays, et il

chargea deux autres de ses lieutenants, Herennius et Hirtuleius, échelonnés

le long de la côte, de contenir Metellus, qui campait dans la Bétique.

Malheureusement Hirtuleius fut défait par Metellus, près

d’Italica[34],

Perperna par Pompée, et la jonction des deux généraux devint possible. Ils se

rapprochaient l’un de l’autre en suivant la côte orientale, afin de se tenir

à portée de la flotte qui les approvisionnait. Pour se placer entre eux,

Sertorius se jeta dans le pays difficile d’où le Xucar (Sucro) et le

Guadalaviar (Turia)[35] descendent dans

la riche plaine de Valence et d’Elche. Pompée, attaqué le premier, fut vaincu

sur les bords du Sucro ; Sertorius comptait le lendemain l’accabler,

quand Metellus parut : Sans cette vieille femme,

dit-il, j’aurais renvoyé ce petit garçon à Rome,

châtié comme il le mérite ; et, assignant à ses troupes un lieu de

réunion, il les dispersa. La bataille de la Turia était donc moitié victoire, moitié débit,

et il aurait fallu à Sertorius un grand succès pour conjurer le péril où le

mettait la réunion de ces deux puissantes armées ; en réalité il était battu,

puisqu’il avait échoué dans la tentative de séparer ses adversaires.

Les deux généraux se rencontrèrent près de Sagonte. À

l’approche de celui qui lui était supérieur en âge et en dignités, Pompée fit

abaisser ses faisceaux ; mais le vieux consulaire, connaissant la vanité de son

jeune collègue, ne le voulut souffrir. La seule prérogative qu’il se réserva

fut de donner le mot d’ordre quand les armées camperaient ensemble. La

difficulté de faire vivre leurs troupes allait les obliger à se séparer,

quand Sertorius attaqua. Sa biche, présent de Diane, avait disparu depuis la

dernière bataille : des soldats la lui ramenèrent ; il acheta leur silence,

et, annonçant que le retour de la messagère des dieux était le présage d’une

victoire, il s’avança en couvrant sa marche pour enlever les détachements que

l’ennemi enverrait au fourrage. Il tomba en effet sur une division de Pompée,

assez près du camp pour que ce général pût envoyer au secours toute son

armée, qui perdit six mille hommes ; mais, toujours malheureux dans ses

lieutenants, il apprit que dans le même moment Perperna, attaqué par

Metellus, laissait cinq mille morts sur le champ de bataille. Une attaque,

essayée le lendemain sur les lignes de Metellus, prés de Sagonte, ne réussit

pas. Il renvoya encore la plus grande partie des siens, en leur fixant un

rendez-vous, ce qui le dispensait d’avoir un trésor et des magasins ; avec le

reste, il regagna les montagnes et se porta sur le flanc droit de I’armée

combinée, pour gêner ses mouvements, en la menaçant toujours, tandis que les

pirates ses alliés couperaient les convois qui pouvaient lui arriver par mer.

L’hiver approchait, Metellus alla prendre ses quartiers dans la Bétique[36].

Pompée, plus confiant, marcha sur Sertorius, mais ses

légions, épuisées par le froid, par la faim et par des combats continuels, ne

gagnèrent qu’en désordre le pays des Vaccéens (75).

Le monde romain était alors singulièrement troublé.

Laguerre faisait rage partout, sur terre et sur mer, en Asie, en Thrace[37], en Espagne,

tout la long des côtes, où l’on redoutait à chaque instant de voir arriver

les pirates et, avec eux, le pillage, l’incendie, le rapt. La nature même

était pleine de menaces. Une peste sortie d’Égypte frappait les animaux ; la

ruine du bétail et des attelages avait amené celle de l’agriculture, durant

trois années la famine décima les populations. Le sénat épuisait les

ressources du trésor à combattre ces misères, sans venir à bout de nourrir

ses armées, et, dans la ville, le peuple, qui avait faim, faisait des émeutes

; le consul Cotta, un honnête homme, faillit y périr. Il avait osé leur dire

: Eh pourquoi donc seriez-vous à l’aise dans

Rome, pendant que les armées souffrent ? Celle de Pompée était

sans solde depuis deux ans, et elle était menacée d’être bientôt sans pain.

Il écrivit au sénat une lettre menaçante et fière où on lisait : J’ai tout épuisé, mon bien et mon crédit, et vous, dans

ces trois campagnes, vous nous avez donné à peine la subsistance d’une année.

Pensez-vous donc que je puisse suppléer au trésor ou entretenir une armée

sans vivres et sans argent ?... Vous connaissez nos services et, dans votre

reconnaissance, vous nous donnez l’indigence et la faim. C’est pourquoi je

vous avertis et je vous prie d’y réfléchir, ne me forcez pas à ne prendre

conseil que de la nécessité... Je vous

le prédis, mon armée et avec elle toute la guerre d’Espagne passeront en

Italie. Malgré le ton de cette lettre, le consul Lucullus, qui

craignait que Pompée ne vint lui disputer le commandement de la guerre contre

Mithridate, se hâta de lui envoyer du blé, de l’argent et deux légions.

Mithridate suivait d’un œil attentif tous ces mouvements.

Depuis la mort de Sylla, il était décidé à reprendre les armes ; les succès

de Sertorius lui promettant une utile diversion, il envoya offrir à ce

général quarante navires et 3.000 talents : il demandait la cession de

l’Asie. Sertorius ne consentit qu’à l’abandon de la Cappadoce et de la Bithynie. Nos victoires, disait-il à ses conseillers, doivent agrandir et non diminuer l’empire de Rome.

— Que nous commandera donc Sertorius,

répondit le prince, quand il sera à Rome, si,

proscrit, il nous fait de telles conditions ? Cependant il

accepta, et Sertorius lui envoya un de ses officiers, Varius, avec quelques

troupes. Les pirates devaient servir de lien entre les deux alliés.

Heureusement pour la république, tout se borna à ces ambassades. Les pirates

étaient une force indisciplinable, et, à cette distance de 1000 lieues,

Sertorius et Mithridate ne pouvaient rien concerter.

Cette alliance avec un ennemi de Rome servit de prétexte à

Metellus pour mettre à prix la tête de Sertorius : il promit au meurtrier 100

talents et 2.000 jugera sans ébranler la fidélité d’un seul des gardes

du proscrit. Après la bataille de Sagonte, fier d’avoir vaincu là oui son

jeune rival avait éprouvé un revers, il avait pris le titre d’imperator,

demandé aux villes des couronnes d’or et à tous les poètes de la province des

chants pour célébrer ses hauts faits.

Dans le sud et l’est de la péninsule presque tous les

peuples reconnaissaient l’autorité, des généraux de la république ; mais rien

n’était décidé tant que ceux-ci n’avaient pas abattu le grand homme de guerre

qui, avec Annibal et César ; résume en lui toute la science militaire de

l’antiquité. Les deux proconsuls se décidèrent à pénétrer dans la vallée de

l’Èbre supérieur, pays difficile, population à la tête aussi dure que ses

montagnes et attachée à celui qui, malgré tout, semblait être le défenseur de

l’indépendance espagnole. Metellus et Pompée refoulèrent Sertorius devant eux

et crurent un jour l’avoir cerné au bord du Bilbilis grossi par les orages.

Mais il y trouva un passage, fit, en avant du gué, un grand abatis d’arbres

disposé en demi-cercle et y mit le feu pendant que sa troupe passait[38]. Les Romains,

quelque temps arrêtés par cet obstacle d’un genre nouveau, continuèrent la

poursuite sur l’autre bord et si vivement, que Sertorius faillit être pris à

la porte de Calagurris (Calahorra). Les

Espagnols l’enlevèrent sur leurs épaules et se le passèrent de l’un à l’autre

jusqu’à la muraille[39], tandis qu’en

arrière les dévoués, qui formaient sa garde, se faisaient tuer en

contenant l’ennemi.

Au bout de quelques jours, Sertorius sortit de la ville,

malgré la vigilance des assiégeants, retrouva ses bandes au lieu qu’il leur

avait fixé pour rendez-vous, et recommença ses continuelles attaques sur les

derrières et sur les flancs des légions romaines toujours présent et

insaisissable. Les proconsuls, ne pouvant plus nourrir leurs troupes, furent

contraints de se retirer, Metellus sur l’Ultérieure, Pompée jusqu’en Gaule,

où il prit ses quartiers d’hiver (74).

De sérieux périls étaient à craindre de ce côté. Les

Gaulois de la province ne voyant pas finir la guerre d’Espagne avaient repris

les armes et s’étaient jetés sur Marseille et Narbonne que Fonteius avait eu

peine à sauver. Il fallut que Pompée employât l’hiver à étouffer une révolte

qui coupait ses communications avec l’Italie et empêchait la Narbonnaise

d’approvisionner ses légions.

Les événements militaires des années 73 et 72 sont

inconnus. S’il faut en croire des récits propagés par ses adversaires,

Sertorius aurait perdu dans la mollesse et les débauches cette activité qui

jusqu’alors avait fait sa force. L’envie et la haine veillaient autour de

lui. Les sénateurs qu’il avait recueillis se voyaient, avec dépit, forcés

d’obéir à un parvenu. Ils prirent à tâche de le rendre odieux en accablant,

sous son nom, les Espagnols d’exactions. Tout cela est peu vraisemblable.

Cette mollesse, ces débauches qui apparaissent tout à coup dans la vie de ce

rude soldat sont suspectes, et il n’était pas homme à laisser commettre des

dilapidations dont ses projets eussent souffert. Mais quelques-uns de ces

bannis, trouvant qu’ils avaient fait assez de sacrifices à leur cause,

cherchaient une occasion de conclure leur accommodement, fut-ce aux dépens du

vaillant chef qui les avait sauvés. Et puis, la guerre finissait par lasser,

même les Espagnols ; la charge de nourrir et d’habiller l’armée libératrice

paraissait bien lourde ; des signes de mécontentement se montrèrent :

Sertorius les réprima avec dureté, et, aigri par cette résistance inattendue,

rendu soupçonneux, parce qu’il se crut entouré d’invisibles ennemis, il se

laissa aller à des actes qui lui aliénèrent davantage les esprits. Plusieurs

des enfants retenus à Ossa tirent vendus ou égorgés. Un chef proscrit qui se

défend par des supplices est à demi vaincu. Une conspiration se forma,

Perperna en était le chef : ils l’assassinèrent ait milieu d’un festin.

Perperna, qui prit sa place, n’avait ni ses talents ni la

confiance des troupes : il n’éprouva que des revers et tomba entre les mains

de Pompée. Pour racheter sa vie, il offrit de livrer les lettres des grands

de Rome qui avaient invité Sertorius à passer en Italie. Pompée pensait déjà

à rompre avec le sénat ; il ne voulut pas abandonner à ses vengeances des

hommes dont il allait faire ses amis, il brûla les lettres sans les lire et

fit égorger le traître ; les autres assassins finirent de même, un seul

excepté, qui, caché dans un village barbare, y vécut misérablement, haï et

méprisé de ses hôtes. Plutarque aime ces histoires de vengeance divine, et il

a raison : le crime trame après lui son châtiment bien plus souvent qu’on ne

pense.

Cependant il coula encore beaucoup de sang avant que le

repos fût rendu à l’Espagne. Les chefs indigènes, qui, en s’associant à

Sertorius n’avaient combattu que pour eux-mêmes, se jetèrent dans les plus

fortes places, et s’y détendirent une année avec l’acharnement, que, dans les

sièges, les Espagnols ont de tout temps montré : à Galagurris ils égorgèrent

les femmes, les enfants et se nourrirent des cadavres conservés dans le sel[40].

Après la mort de Sertorius, Metellus avait regagné

l’Italie, les dernières opérations de cette guerre furent donc conduites par

Pompée, qui parut seul l’avoir achevée et qui en retira toute la gloire. Dans

la réorganisation des deux provinces, il fonda l’influence qu’il eut depuis

en ce pays où il existe encore plusieurs ares de triomphe auxquels la

tradition a attaché son nom. Il accorda à beaucoup d’Espagnols qui l’avaient

servi le droit de cité ; chez les Vascons, il bâtit une ville de son nom, Pompelon (Pampelune) ; et, dans la vallée supérieure

de la Garonne,

il fonda pour les débris des bandes de Sertorius celle de Lugdunum Canvenarum (Saint-Bertrand de Comminges)[41]. Enfin sur la

dernière crête des Pyrénées, il éleva un trophée fastueux dont l’inscription

portait que, depuis les Alpes jusqu’au détroit d’Hercule, il avait pris huit

cent soixante-seize villes.

Une nouvelle guerre attendait en Italie le vaniteux

général ; Crassus l’appelait contre les gladiateurs, comme Metellus l’avait

appelé contre Sertorius.

|