|

I. — PRÉLIMINAIRES DE LA GUERRE CONTRE

ANTIOCHUS.

Le fastueux désintéressement que Rome venait de montrer en

Grèce et que personne ne pouvait encore comprendre, était une habile réponse

à la coalition qu’Annibal travaillait à former. Ramené dans Carthage par une

défaite, il s’y trouva encore assez puissant pour saisir le pouvoir et

commencer des réformes qui devaient régénérer sa patrie. Il se fit nommer

suffète, et, avec l’appui de ses vétérans et du peuple, il renversa la

tyrannique oligarchie qui s’était formée durant la guerre[1]. Les centumvirs

étaient inamovibles, il les rendit annuels ; les finances étaient indignement

dilapidées, il y porta un ordre sévère, ordonna des restitutions, et rendit

le trésor assez riche pour acquitter, sans fouler le peuple, le tribut promis

à Rome[2]. Les troupes,

régulièrement payées, furent augmentées, et, en attendant qu’il pût en tirer

de plus sérieux services, il les employa à d’utiles travaux dans les

campagnes. En même temps, pour éviter une rupture prématurée, il condamnait

au bannissement son émissaire Amilcar, qui entretenait la guerre dans la Cisalpine, laissait

les Romains prononcer contre Carthage dans un différend avec Masinissa et

leur envoyait pour la guerre de Macédoine 500.000 boisseaux de blé[3]. Mais ses secrets

messages pressaient Antiochus d’attaquer, tandis que Philippe résistait

encore, que les Grecs hésitaient, que les Cisalpins et les Espagnols étaient

soulevés.

Cynocéphales renversa ses espérances, et bientôt trois

ambassadeurs vinrent à Carthage demander la tète de cet infatigable ennemi de

Rome. Scipion s’était noblement opposé à cette résolution : son fier courage

comprenait Annibal attaqué corps à corps et vaincu, mais non pas frappé à

terre. Depuis longtemps, au contraire, le glorieux proscrit s’y attendait ;

une galère secrètement préparée le porta en Syrie (145).

Antiochus III, enhardi par les succès des premières

années de son règne, ne revendiquait pas moins que tout l’héritage de

Séleucus Nicator : d’abord, en Asie, la Cœlésyrie et la Phénicie, qu’il avait

enlevées au roi d’Égypte, pupille du sénat, et les cités grecques dont les

Romains venaient de proclamer l’indépendance ; en Europe, la Chersonèse de Thrace,

où il fortifia Lysimachie pour en faire le boulevard de son empire ; la Thrace et la Macédoine elle-même,

qu’il osait comprendre dans ses imprudentes prétentions. Il gagna Byzance par

des avantages faits à son commerce, les Galates par des présents et des

menaces, le Cappadocien Ariarathe en lui donnant une de ses filles, et il

essaya d’acheter la neutralité du roi d’Égypte, en lui offrant l’autre avec

la promesse du littoral syrien pour dot.

En vain le sénat multiplia les ambassades, les avis et les

menaces. Antiochus répondit fièrement : Je ne me

mêle point de ce que vous faites en Italie, ne vous occupez pas de ce que je

fais en Asie. L’arrivée d’Annibal décida la guerre. Ce grand homme

offrait de recommencer, avec onze mille hommes et cent vaisseaux, sa seconde

guerre Punique. En passant, il soulèverait Carthage, et, tandis qu’il

occuperait les Romains en Italie, le roi descendrait en Grèce, en réunirait

tous les peuples, et, au premier bruit des défaites de Rome, viendrait porter

le dernier coup à cette domination ébranlée. Ainsi Annibal voulait tenter,

avec l’Orient riche et civilisé, ce qu’il n’avait pu faire avec l’Occident

pauvre et barbare. Si nous n’avions pas perdu les Annales d’Ennius, nous

serions peut-être forcés de rejeter ces conseils belliqueux d’Annibal ;

quelques fragments du poète-soldat montrent le héros carthaginois plus

défiant, et Aulu-Gelle rapporte de lui une parole qui confirmerait ces doutes

: Crois-tu que ceci suffise pour les Romains ?

disait Antiochus en lui montrant ses troupes dorées. Oui, certes, répondit Annibal, si avides qu’ils soient. Mais cette défiance ne

se montra que dans les derniers jours, quand il vit le roi rejeter ses

conseils et le tenir à l’écart.

La clairvoyance de l’envie avait fait comprendre aux

courtisans qu’un tel homme ne pouvait travailler que pour lui-même, et ils

murmuraient à l’oreille d’Antiochus que le Carthaginois, restât-il fidèle,

aurait toute la gloire, s’il réussissait. Déjà les visites qu’Annibal avait

reçues d’un des ambassadeurs romains, et que celui-ci avait multipliées dans

une intention perfide, l’avaient rendu suspect.

Parmi les députés du sénat, la légende a placé Scipion

l’Africain, pour mettre encore une fois en présence le vainqueur et le vaincu

de Zama, dans une conférence qu’ils auraient eue à Éphèse. Quel est, à ton avis, le premier des généraux ?

aurait demandé Scipion. Alexandre de Macédoine,

qui, avec une poignée d’hommes, défit d’innombrables armées et parcourut

victorieusement d’immenses pays. — Et

le second ? — Pyrrhus, qui, mieux que

personne, sut choisir ses positions pour camper, ranger ses troupes en

bataille et combattre. — Et le

troisième ? — Moi, dit

Annibal sans hésiter. Alors Scipion se prenant à rire : Que dirais-tu donc si tu m’avais vaincu ? — Dans ce cas je me mettrais au-dessus de tous les autres.

Il faut raconter ces choses, puisqu’on les répète partout, mais on n’est pas

tenu d’y croire. C’est un de ces dialogues qu’on rédige dans les écoles des

rhéteurs. Annibal et Scipion se retrouvant, après dix ans et à la veille

d’une grande guerre, auraient eu autre chose à se dire que la vaniteuse

question de l’un et le trop ingénieux compliment de l’autre. Un seul des

ambassadeurs, P. Villius, vint à Éphèse et eut avec Annibal de fréquentes

entrevues pour le détacher du service d’Antiochus[4]. Il n’y réussit

pas ; mais le roi conçut des soupçons et, rejetant les conseils du héros,

écouta les magnifiques et vaines promesses de l’Étolien Thoas.

Depuis longtemps les Étoliens se vantaient d’avoir ouvert la Grèce aux Romains et

d’avoir guidé partout leurs pas. A les en croire, ils avaient, à

Cynocéphales, sauvé la vie et l’honneur de Flamininus. Tandis que nous combattions, disait l’un d’eux,

et que nous lui faisions un rempart de nos corps,

je ne l’ai vu, tout le jour, qu’occupé d’auspices, de vœux et de victimes,

comme un sacrificateur[5]. Ils avaient cru

hériter de la domination que Philippe avait perdue, et les Romains ne leur

avaient pas même rendu leurs villes de Thessalie, ni l’Acarnanie, ni Leucade,

ni les cités qu’ils avaient conquises et qui, aux termes du premier traité,

auraient dû leur appartenir.. Froissés dans leurs intérêts, humiliés dans

leur orgueil par la hauteur de Flamininus, qui n’avait pour eux que de dures paroles,

ils osaient se comparer à Rome, rêvaient de guerre contre elle, et la

menaçaient déjà de leur camp des bords du Tibre[6]. A un même jour,

sans déclaration de guerre, trois corps étoliens parurent devant Chalcis,

Démétriade et Lacédémone. Ils espéraient enlever ces places, et de là braver

les Romains. Chalcis les repoussa, Démétriade fut surprise, et à Sparte, où

ils se présentèrent en amis, ils égorgèrent Nabis, mais s’oublièrent au

pillage : ce qui donna le temps à Philopœmen d’accourir et de les envelopper.

Le général achéen réunit Sparte délivrée à la ligue, et

ces expéditions de brigands rattachèrent plus fortement la Grèce au parti de Rome.

Dans le même temps, pour neutraliser la Macédoine, le sénat répandait le bruit qu’il

allait rendre à Philippe ses otages et lui remettre le tribut. En Afrique, il

faisait harceler Carthage par Masinissa, afin de l’empêcher d’entendre les

provocations d’Annibal[7] ; et en voyant sa

faiblesse contre le Numide, le servile empressement de ses grands à effacer,

à prévenir les soupçons de Rome, il cessait de la croire redoutable. En

Espagne, Caton venait de prendre et de démanteler toutes les places jusqu’au

Bætis[8]. Dans la haute

Italie enfin, les Gaulois, écrasés par vingt défaites, laissaient les Ligures

protester seuls contre l’asservissement des Cisalpins[9].

II. — ANTIOCHUS EN GRÈGE ; COMBAT

DES THERMOPYLES (192-191).

Le temps était donc mal choisi pour attaquer Rome, quand

tout cédait à ses armes et qu’elle redoublait de prudence et d’activité,

renvoyant en Grèce l’adroit Flamininus, postant une armée à Apollonie,

couvrant de flottes et de soldats les côtes de la Sicile et de l’Italie,

comme pour repousser la plus formidable invasion. Il est vrai que les

Étoliens avaient promis à Antiochus de soulever la Grèce entière et Philippe

; que les députés du roi le montraient traversant les mers avec toutes les

forces de l’Asie et assez d’or pour acheter Rome elle-même[10] : commerce de

mensonges où tous les intéressés perdirent. Lorsque Antiochus débarqua à

Démétriade (septembre

192), il amenait, au lieu de l’armée de Xerxès, dix mille hommes et

cinq cents cavaliers, qu’il ne put solder qu’en empruntant à gros intérêts,

et qu’il demanda aux Étoliens de nourrir[11]. Quant à

ceux-ci, ils ne lui donnèrent pas un allié. Il fallait gagner Philippe :

Antiochus l’irrita en rappelant les droits qu’il tenait de Séleucus, et en

soutenant les ridicules prétentions au trône de Macédoine du fils

d’Amynander. Dans sa fuite précipitée, Philippe n’avait pu rendre les

derniers honneurs aux soldats tombés à Cynocéphales. Antiochus recueillit

leurs ossements dans un tombeau, qu’il fit élever par son armée. Cette pieuse

sollicitude était pour le Macédonien un amer reproche ; il y répondit en

envoyant demander à Rome qu’on lui permit de combattre[12]. Le roi de Syrie

essaya cependant de faire déclarer les Achéens pour lui ; et dans un panachaïcum tenu à Corinthe, son

ambassadeur, avec l’emphase asiatique, fit la nombreuse énumération des

peuples qui, de la mer Égée à l’Indus, s’armaient pour sa cause. Tout cela, répondit Flamininus, ressemble fort au festin de mon hôte de Chalcis. Au cœur

de l’été, sa table était couverte des mets les plus variés, de gibier de

toute espèce ; mais ce n’étaient que les mêmes viandes déguisées par un art

habile. Regardez bien, et, sous ces noms menaçants de Mèdes, de Cadusiens,

etc., vous ne trouverez toujours que des Syriens. L’activité de

Flamininus fit échouer une conspiration à Athènes ; mais Chalcis, qu’il n’eut

pas le temps de secourir, et l’Eubée tout entière firent défection. La Béotie, agitée par

quelques hommes perdus de dettes, l’Élide et les Athamanes, toujours fidèles

aux Étoliens, suivirent cet exemple. Plusieurs villes thessaliennes, entre

autres la forte place de Lamia, ouvrirent leurs portes à Antiochus.

Cependant Annibal continuait les mêmes conseils. Ce ne sont pas, disait-il, tous ces peuples sans force qu’il faut gagner, mais

Philippe de Macédoine; s’il refuse, écrasez-le entre votre armée et celle que

Séleucus commande â Lysimachie. Appelez enfin d’Asie vos troupes et vos

vaisseaux ; que la moitié de votre flotte stationne devant Corcyre, l’autre

dans la mer Tyrrhénienne, et marchez sur l’Italie[13]. Mais dans ce

vaste plan les Étoliens et leurs petits intérêts disparaissaient ; ils

firent perdre la campagne à reprendre, l’une après l’autre, les villes de

Thessalie, et durant l’hiver Antiochus, malgré ses quarante-huit ans, oublia,

dans les plaisirs d’un nouvel hymen, qu’il jouait contre les Romains sa

couronne.

Le sénat eut le temps d’achever ses préparatifs. Pour lui,

toute guerre était sérieuse, celle surtout où il pouvait avoir Annibal pour

adversaire et encore une fois l’Italie pour champ de bataille. Il ne savait

pas encore ce que cachaient de faiblesse ces grands noms de Grèce et d’Asie,

et le successeur d’Alexandre, le prince qui commandait de l’Indus à la mer

Égée, guidé par l’homme qui avait détruit tant de légions, lui paraissait

très redoutable. Dès que les hostilités commencèrent, le consul défendit aux

magistrats de s’éloigner de Rome, et aux sénateurs de sortir plus de cinq à

la fois de la ville. Sans fouler ni le peuple ni les alliés, de grandes

forces avaient été réunies. Une armée envoyée sur les bords du Pô contenait

les Cisalpins et fermerait au roi les passages des Alpes, s’il tentait d’y

arriver par l’Illyrie ; une autre, autour de Brindes, surveillait la mer

Ionienne et protégeait les côtes contre un débarquement; une troisième, en

réserve à Rome, était prête à courir où se montrerait le danger. La flotte

était nombreuse : chaque jour on l’augmentait. Carthage et Masinissa avaient

offert des vaisseaux, vingt éléphants, cinq cents Numides et d’immenses

convois de blé ; Ptolémée et Philippe, des troupes, de l’argent et des

vivres. Le roi d’Égypte avait envoyé jusqu’à 1.000 livres pesant

d’or et 20.000

livres d’argent ; les deus princes s’engageaient à

passer, an premier ordre du sénat, dans la Grèce. Eumène,

dont le petit royaume était menacé de disparaître bientôt dans le vaste

empire d’Antiochus, et Rhodes, alliée de l’Égypte, avaient mis toutes leurs

forces à la disposition des Romains.

Lorsqu’on sut qu’Antiochus avait débarqué en Grèce avec

une escorte plutôt qu’avec une armée, que par conséquent l’invasion de

l’Italie n’était pas à craindre, le sénat ordonna aux légions de Brindes

d’envoyer une forte avant-garde en Épire, à Apollonie. Ln détachement de deux

mille cinq cents hommes, réuni à un corps macédonien, suffit à chasser les

Syriens loin de Larisse, qu’ils assiégeaient.

Ces préparatifs, ces levées d’hommes, ces marches des

armées, cette guerre commencée, tout avait été fait sans que le peuple eût

été consulté. Les consuls de l’année 191, entrés en charge aux ides de mars,

qui, par suite des erreurs du calendrier, tombaient alors en janvier,

portèrent aux comices une déclaration de guerre contre le roi de Syrie.

Personne ne se plaignit qu’un acte si grave ne fût plus pour l’assemblée

qu’une simple formalité. Le peuple s’était habitué, durant la seconde guerre

Punique, à laisser aux pères conscrits l’absolue direction des affaires

extérieures, qui, en vérité, étaient devenues trop nombreuses et trop

importantes pour pouvoir être traitées dans une réunion populaire. C’était

une première abdication de sa souveraineté, et l’on voit comment la nécessité

y eut plus de part que l’ambition du sénat. La force des choses menait à

cette prépondérance du grand conseil de Rome, comme elle conduira dans un

siècle et demi à la prépondérance d’un homme. L’ambition des corps et des

individus ne fait pas seule, dans les affaires humaines, les situations

durables. Celles-ci deviennent légitimes, quand ce sont les circonstances

historiques qui les établissent et qui les maintiennent. De combien de

déclamations l’histoire sera débarrassée, lorsqu’on aura reconnu ce principe

que la politique est la science du relatif, non de l’absolu, et que le

meilleur des gouvernements est Celui qui répondra le mieux aux besoins

présents d’une société.

Le consul Acilius Glabrion, qui allait commander en Grèce,

fut chargé par le sénat, avant de partir, de négocier avec Jupiter. On ne saurait

donner un autre nom à la scène que Tite-Live raconte et qui était une

répétition de ce que nous avons déjà vu : a Sous la dictée du grand pontife,

le consul prononça les paroles suivantes : Si la

guerre décrétée contre le roi Antiochus se termine au gré du sénat et a du

peuple romain, alors, ô Jupiter ! le peuple romain célébrera en ton honneur

les grands jeux durant dix jours et des dons seront offerts sur tous les

autels[14]. Comme les Juifs

avaient fait alliance avec Jéhovah, les Romains faisaient alliance avec

Jupiter, et le dieu paraissait avoir si bien tenu tant de contrats pareils,

que les sénateurs devaient compter qu’il accepterait encore cette promesse

conditionnelle des honneurs pour la victoire.

Aux ides de mai, l’armée de Brindes acheva de passer

l’Adriatique et se réunit à celle d’Apollonie qui avait repris plusieurs

villes thessaliennes. Acilius Glabrion la commandait. C’était un homme

d’obscure origine, mais un vigoureux soldat qui, parmi ses tribuns

légionnaires, comptait deux anciens consulaires, Caton et Valerius Flaccus.

Ces vaillants hommes acceptaient encore de servir l’État en quelque poste

qu’on les mit.

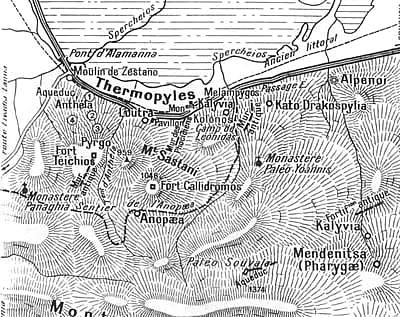

Le consul termina la conquête de la Thessalie et s’avança

jusqu’aux Thermopyles, où Antiochus, qui venait d’échouer en Acarnanie contre

le plus faible des peuples grecs, espéra défendre le passage avec ses dix

mille hommes[15].

Mais Caton surprit deux mille Étoliens postés sur le Callidrome pour défendre

le sentier par lequel Éphialte avait conduit les Perses de Xerxès, pour

tourner Léonidas. A la vue des cohortes romaines descendant de l’Œta,

Antiochus, qui avait arrêté Acilius devant ses lignes dans le défilé,

s’enfuit à travers la

Locride, jusqu’à Élatée, puis à Chalcis, où il arriva avec

cinq cents soldats ; de là il gagna rapidement Éphèse. La bataille des

Thermopyles coûta aux Romains deux cents hommes (juillet 191). Qu’Athènes

nous vante maintenant sa gloire ! s’écriaient les Romains. Dans Antiochus nous avons vaincu Xerxès !

Durant ce combat la flotte romaine avait enlevé près d’Andros un gros convoi

de vivres : Antiochus n’avait même pas su garantir ses communications à

travers la mer Égée. Le consul termina la conquête de la Thessalie et s’avança

jusqu’aux Thermopyles, où Antiochus, qui venait d’échouer en Acarnanie contre

le plus faible des peuples grecs, espéra défendre le passage avec ses dix

mille hommes[15].

Mais Caton surprit deux mille Étoliens postés sur le Callidrome pour défendre

le sentier par lequel Éphialte avait conduit les Perses de Xerxès, pour

tourner Léonidas. A la vue des cohortes romaines descendant de l’Œta,

Antiochus, qui avait arrêté Acilius devant ses lignes dans le défilé,

s’enfuit à travers la

Locride, jusqu’à Élatée, puis à Chalcis, où il arriva avec

cinq cents soldats ; de là il gagna rapidement Éphèse. La bataille des

Thermopyles coûta aux Romains deux cents hommes (juillet 191). Qu’Athènes

nous vante maintenant sa gloire ! s’écriaient les Romains. Dans Antiochus nous avons vaincu Xerxès !

Durant ce combat la flotte romaine avait enlevé près d’Andros un gros convoi

de vivres : Antiochus n’avait même pas su garantir ses communications à

travers la mer Égée.

Pour stimuler le zèle de Philippe, le sénat lui avait

abandonné d’avance toutes les places dont il pourrait s’emparer. Tandis

qu’Acilius tournant ses forces contre les Étoliens, s’obstinait aux sièges

d’Héraclée et de Naupacte, Philippe faisait de rapides progrès. Déjà il avait

conquis quatre provinces. !liais Flamininus veillait sur lui. Il accourt à

Naupacte, montre au consul le danger, et lui persuade d’accorder aux Étoliens

une trêve qui désarme le roi de Macédoine. Quelque temps auparavant, il avait

aussi arrêté une expédition des Achéens contre Messène ; et, en laissant

entrer cette ville dans la ligue, il avait statué qu’elle pourrait recourir,

pour tous ses différends, au sénat ou à son tribunal : tribunal partial

ouvert à toutes les plaintes contre les Achéens. Déjà, en effet, il ne

ménageait plus ce peuple. Ils avaient enlevé file de Céphallénie aux

Athamanes. Comme la tortue retirée sous son

écaille, vous serez invulnérables, leur dit-il, tant que vous ne sortirez pas du Péloponnèse ;

et il leur reprit Céphallénie[16].

III. — BATAILLE DE MAGNÉSIE (190)

; DÉFAITE DES GALATES (180).

A Éphèse, Antiochus avait retrouvé sa sécurité ; Annibal

seul s’étonnait que les Romains ne fussent pas encore arrivés. Pour la

première fois, docile à ses avis, le roi passa dans la Chersonèse, où il

augmenta les fortifications de Sestos et de Lysimachie. En Asie, il acheta

l’alliance des Galates, rechercha celle de Prusias, roi de Bithynie, et

réunit des forces considérables pour soumettre, avant que les Romains se

montrassent, le royaume de Pergame et les villes grecques restées libres.

Mais onze cents Achéens, formés par Philopœmen, défendirent opiniâtrement Pergame[17] ; et Livius, par

une victoire, entre Chios et Éphèse, sur l’amiral syrien Polyxénidas, saisit,

du premier coup, l’empire dans la mer Égée.

Si les Rhodiens furent vaincus à Samos, si Livius échoua

dans ses tentatives sur Éphèse et Patara, les premiers réparèrent leur

défaite dans une bataille navale, où Annibal lui-même fut vaincu ; et le

successeur de Livius détruisit, près de Myonnése, la flotte syrienne, malgré

l’habileté des pilotes de Tyr et de Sidon qui la conduisaient.

Sur ces combats, Tite-Live nous a conservé quelques

détails intéressants pour l’histoire de la guerre maritime dans l’antiquité.

Dans la mer figée, le préteur Livius commandait

quatre-vingt-un navires pontés et à éperon : c’étaient les vaisseaux de

ligne, et un certain nombre de bâtiments armés aussi de l’éperon, mais non

pontés, par conséquent plus légers et pouvant évoluer rapidement, ce qui

était, alors comme aujourd’hui, une des conditions de la tactique navale.

Elle consistait en trois manœuvres : éviter le choc de l’ennemi, briser ses

rames, pour l’assaillir ensuite, comme nous cherchons à briser le gouvernail

ou l’hélice pour rendre le navire immobile, le couler avec l’éperon ou

l’enlever à l’abordage. Aux deux époques, les moyens d’action diffèrent, mais

l’art de s’en servir est le même. Enfin des coureurs très rapides faisaient

le service des reconnaissances[18]. Livius

attendait à Délos que le vent devint favorable pour gagner la côte d’Asie.

L’amiral syrien, Polyxénidas, promptement averti par ses barques d’éclaireurs

qu’il avait postées de distance en distance, à travers la mer des Cyclades,

demanda au roi de réunir à Éphèse un conseil de guerre. Il y représenta que

les navires romains, grossièrement construits, chargés de provisions et

venant naviguer en des parages que leurs chefs connaissaient mal, étaient de

lourdes machines dont on aurait facilement raison. Il obtint la permission de

combattre, bien que la flotte romaine, ayant rallié celle du roi de Pergame,

comptât deux cents galères dont les trois quarts étaient pontées.

A l’approche des Syriens, Livius fit carguer les voiles,

ôter les agrès et abaisser les mâts. Le combat commença entre deux galères

carthaginoises, placées en avant-garde, et trois galères syriennes. Deux de

celles-ci s’attaquèrent à un seul des bâtiments carthaginois, qui, désemparé,

tomba en leur pouvoir. Tout l’équipage fut égorgé et jeté à la mer. C’était

de mauvais augure. Livius poussa aussitôt en avant son navire amiral, en

donnant l’ordre à ses rameurs, quand ils arriveraient sur l’ennemi, d’abaisser

leurs rames des deux côtés pour affermir le vaisseau sur sa base, et aux

soldats de lancer leurs grappins d’abordage. Les deux galères furent prises

et l’action devint générale. Les lourdes machines

romaines, bien manœuvrées par leurs pilotes grecs, évitaient les

coups et en portaient de terribles. En peu de temps treize navires syriens

furent pris, dix coulés, les autres s’enfuirent. L’action s’était passée à la

hauteur de Coryce, non loin de Phocée, et les Romains n’y avaient perdu que

la galère carthaginoise prise au début. L’éperon des anciens produisait donc

des effets comparables à ceux des modernes. Dans une autre affaire, un petit

navire rhodien fit sombrer une galère syrienne à sept rangs de rames[19], comme au combat

de Lissa un navire en bois coula un cuirassé italien, par le choc direct.

Pour consacrer le souvenir du combat de Myonnèse, une inscription, gravée à

Rome sur la muraille du temple des dieux de la mer, raconta que les Romains,

en détruisant sous les yeux d’Antiochus la flotte syrienne, avaient tranché un grand débat et triomphé des rois.

Ils avaient raison de garder mémoire de ces victoires

navales, car elles avaient décidé d’avance la question entre Rome et

Antiochus. La victoire de Myonnèse ouvrait aux Romains la route de l’Asie ;

quel chef allait y conduire les légions ? Les consuls de l’année 190 étaient

Lælius et Lucius Scipion. Celui-ci passait pour un médiocre général. Son

collègue, qui désirait avoir la conduite de cette guerre, demanda au sénat,

dont il se croyait sûr, de ne point, suivant l’usage, tirer les provinces au

sort, mais d’en faire lui-même la distribution. Scipion accepta, et l’on

s’attendait à de vives discussions, lorsque l’Africain déclara que, si son

frère était envoyé contre Antiochus, il lui servirait de lieutenant. Cette

promesse entraîna presque tous les suffrages.

Les deux frères partirent pour la Grèce avec des renforts

qui augmentèrent l’armée d Acilius, dont Lucius Scipion prit le commandement

nominal : cinq mille vétérans de Zama s’étaient volontairement enrôlés pour

suivre leur glorieux général. Les Scipions se débarrassèrent des Étoliens, en

leur accordant une trêve de six mois[20], puis

traversèrent la Thessalie

et la Macédoine.

Philippe, gagné par le renvoi de son fils Démétrius et par

la remise du tribut[21], avait fait

préparer des vivres, ouvrir des routes et jeter des ponts sur les fleuves.

Lysimachie aurait pu arrêter l’armée, Antiochus l’évacua, et les Romains

occupèrent sans combat la

Chersonèse de Thrace au moment où la victoire de Myonnèse

chassait les flottes syriennes de la mer Égée. Le passage de l’Hellespont,

qui aurait dû être si vivement disputé, s’effectua donc sans obstacle. Le

roi, à la fin effrayé, demanda la paix, et chercha à gagner Scipion, en lui

rendant son fils qui avait été fait prisonnier. L’Africain répondit : Il est trop tard, les chevaux sont bridés et les cavaliers

en selle. Pourtant, si le roi paye les frais de guerre et abandonne l’Asie

jusqu’au Taurus[22], la paix se peut faire encore. Une bataille ne

pouvait pas lui ôter davantage ; Antiochus voulut au moins la risquer. Lucius

se hâta de la donner en l’absence de son frère resté malade à Élée. Elle se

livra le 5

octobre 190, prés de Magnésie du Sipyle, dans la vallée de

l’Hermos. Trente mille Romains[23] allaient

combattre quatre-vingt-deux mille Asiatiques, cinquante-quatre éléphants, des

chars à faux, une phalange de seize mille lances, des chameaux montés par des

archers arabes, des cataphractaires bardés de fer, eux et leurs chevaux, etc.

Mais cette armée avait tout, excepté le courage. On dit que cinquante-deux

mille. Syriens furent tués ou pris, et que le consul ne perdit que trois cent

cinquante hommes. Les Galates seuls s’étaient bravement battus[24].

Il ne restait plus qu’à traiter ; les conditions furent

sévères[25].

Le sénat interdit au roi toute guerre dans l’Asie Mineure, lui prit ses

éléphants, qu’il donna à Eumène, et ses vaisseaux, qu’il brûla comme il avait

brûlé ceux de Carthage et de Philippe. Il lui défendit de faire des levées en

Grèce ; c’est-à-dire d’avoir une armée, et, comme autrefois Athènes à

Artaxerxés, de naviguer au delà du promontoire Sarpédon ; enfin, le chassant

de l’Asie Mineure, il fixa au Taurus la limite de ses États. Une contribution

de guerre, pour Rome, de 15.000 talents euboïques (84 millions de francs), pour Eumène,

de 400 talents (2.240.000

francs)[26].

On voulut encore le déshonorer, en lui demandant de livrer Annibal, Thoas,

quelques-uns de ses conseillers et vingt otages, qu’il dut changer tous les

trois ans : parmi eux on eut soin de faire comprendre son second fils.

Antiochus remercia encore le sénat de n’avoir pas demandé davantage ! Pour

abattre la Macédoine

et Carthage, les légions durent s’y prendre à trois fois ; du premier coup la Syrie tomba et, comme si

l’épée de Rome faisait d’inguérissables blessures, jamais plus elle ne se

releva.

Quand Manlius Vulso vint recevoir I’armée des mains de L.

Scipion, il trouva les conditions de la paix à peu près arrêtées et la guerre

terminée (189).

Mais son ambition et son avidité s’allumèrent dans cette riche Asie où les

triomphes étaient si faciles. D’ailleurs il semblait politique d’aller

montrer les armes romaines dans ces pays d’où l’on venait de chasser le roi

de Syrie et où ses satrapes, ses alliés, étaient très disposés à regarder sa

défaite comme une délivrance de toute domination. Les Galates avaient donné

quelques secours à Antiochus, Manlius leur en demanda raison. Pour cette

guerre, il n’avait ni décret du peuple ni autorisation du sénat, il s’en

passa ; et, afin de rendre l’expédition plus productive pour lui-même, en

même temps que plus utile à la république, il évita de prendre par le plus

court chemin, afin. qu’un plus grand nombre de peuples sentissent la main de

Rome sur leur tête. D’Éphèse il gagna la vallée du Méandre, qu’il remonta ;

puis il suivit les pentes du Taurus jusqu’à Termessus, place très forte qui

fermait le défilé par où l’on descend dans la Pamphylie. Après

avoir montré ses enseignes à l’entrée de cette province, ce qui suffit à y

répandre le respect du nom romain, il traversa la Pisidie, la Phrygie et atteignit les

bords du Sangarius. Sur sa route, il rançonnait[27] les villes, les

provinces et tous ces petits princes, indépendants alors comme ils l’ont été

si longtemps dans leurs inaccessibles retraites, et qui ne reconnaissent un

maître qu’autant qu’ils lui payent tribut. Jusqu’au Sangarius, il n’y eut que

des fatigues : au delà du fleuve, la guerre commença.

Les Gaulois étaient depuis quatre-vingt-dix ans environ en

Asie. Leur fougue de courage, leur amour de courses lointaines, étaient

tombés. Mais, si l’on a exagéré leurs forces, comme celles de tous les

adversaires de Rome à cette époque, si la concurrence des Grecs et le bas

prix des mercenaires crétois et étoliens diminuaient leur nombre dans les

armées de Syrie et d’Égypte, si le temps enfin où ils disposaient des

couronnes de ces deux royaumes était passé, ils étaient toujours le peuple le

plus brave de l’Orient. Les populations, qui tremblaient devant eux, voyaient

avec joie les Romains se charger d’en délivrer l’Asie. Dans toute la Phrygie, on courut

au-devant des légions, et, à Pessiliunte, les prêtres de Cybèle promirent au

nom de la déesse une route facile et une victoire assurée. Deux rois

seulement, Ariarathe de Cappadoce, gendre d’Antiochus, et Murzés de

Paphlagonie, comprirent que les Gaulois étaient le dernier boulevard de leur

indépendance ; ils vinrent les joindre avec quatre mille hommes d’élite[28].

Les Galates s’étaient retranchés sur les monts Olympe et

Magaba. Manlius attaqua d’abord les Trocmes et les Tolistoboïes sur l’Olympe.

L’imprudence des Gaulois, qui ne s’étaient point pourvus d’armes de jet,

permit au consul d’en faire de loin un grand massacre. Après ce premier

succès, il se dirigea sur la grande ville d’Ancyre, où il campa. Des députés

tectosages y vinrent pour ouvrir de prétendues négociations qui cachaient un

piège. Le consul faillit y tomber, et pensa périr ; son armée ne fut que plus

ardente à l’attaque, et, comme l’ennemi avilit été aussi imprévoyant à Magaba

qu’au mont Olympe, sa négligence eut les mêmes résultats. Les deux camps

forcés, ce qui restait de la nation demanda la paix. Content d’avoir brisé

leur puissance et répandu au loin, par cette expédition contre un peuple

redouté, la terreur du nom romain, Manlius ne leur imposa ni tribut ni clause

honteuse. Il était habile d’attacher à la fortune de Rome ce peuple ennemi de

tous les peuples de l’Asie. Les Galates rendirent seulement les terres qu’ils

avaient enlevées aux alliés du sénat, s’engagèrent à ne plus sortir de leur

pays et firent alliance avec Eumène.

Parmi les captifs tombés aux mains des Romains s’était

trouvée Chiomara, femme du tétrarque Ortiagon. Un centurion romain l’outragea

; elle obtint cependant qu’il lui rendrait la liberté moyennant une somme

d’argent : un esclave gaulois alla prévenir les siens. La nuit arrivée, le

centurion conduisit Chiomara au bord du fleuve où devait se faire l’échange.

Il était seul, pour n’avoir pas à partager la rançon que deux parents de la

captive avaient apportée. Tandis que le Romain compte son or, Chiomara

ordonne dans sa langue aux deux Gaulois de le tuer, puis prend sa tête et,

arrivée devant son époux, jette cette tête à ses pieds en lui apprenant

l’injure en même temps que la vengeance. Ô femme,

s’écrie Ortiagon, la fidélité est une belle

chose ! — Oui,

répond-elle, mais il y a quelque chose de plus

beau encore : c’est que, moi vivante, deux hommes ne puissent se vanter de

m’avoir possédée[29].

Soit flatterie où joie sincère d’être délivrées de ces

pirates, toutes les villes d’Asie offrirent à Manlius des couronnes d’or. Une

contribution de 300 talents, frappée sur Ariarathe, augmenta l’immense butin

que le consul traînait après lui. Mais cette armée si riche avait perdu sa

discipline. Le général qui, de son autorité, privée, faisait la paix ou la guerre,

ne pouvait réclamer de ses légions l’obéissance qu’il refusait lui-même au

sénat[30]. Malgré les dix

commissaires qu’on lui avait adjoints, il retourna une seconde fois jusqu’en

Pamphylie, tâchant d’attirer Antiochos à une conférence pour l’enlever, et cherchant

un prétexte de guerre pour franchir le Taurus, limite fatale au delà de

laquelle la sibylle ne promettait aux Romains que désastres. Cependant cette

expédition avait montré les aigles romaines aux peuples de l’Asie Mineure et

fait. entrer dans la politique du sénat, ou placé sous son influence, tous

les pays jusqu’à l’Euphrate. De retour à Éphèse, Manlius régla avec les

commissaires le sort des alliés.

Dans la distribution des dépouilles, Eumène eut la

meilleure part[31],

les plus riches provinces de l’Asie Mineure et les possessions d’Antiochus en

Europe ; Prusias, roi de Bithynie, lui rendit ce qu’il avait enlevé de la Mysie. Quelle

brillante fortune pour un roi de Pergame ! De la Thrace à la Cilicie tout maintenant

lui appartenait. Mais le sénat épargnait Prusias et le roi de Cappadoce,

Ariarathe, qui cependant paya 200 talents pour quelques secours fournis à

Antiochus ; il n’imposait aux Galates que d’assez douces conditions, et

refusait à Eumène de lui livrer les colonies grecques, qui seules valaient

plus que toutes ces provinces à demi barbares. Aussi le nouveau royaume

d’Asie, formé de vingt peuples différents, sans unité, sans force militaire,

sans frontières, et entouré de rivaux puissants, n’avait-il aucune des

conditions qui font les États durables. L’alliance de Rome n’était qu’une

dépendance déguisée, car déjà commençait la

coutume d’avoir des rois pour instruments de servitude. Personne

ne s’y trompait, et en plein sénat, en face d’Eumène, on s’écriait : L’empire de Rome s’étend maintenant jusqu’au Taurus.

Les flottes rhodiennes avaient été plus utiles que les

vaisseaux et les trois mille auxiliaires d’Eumène : Rhodes eut moins

cependant, parce qu’elle semblait déjà trop puissante. Elle dut se contenter

de quelques agrandissements dans la

Carie et la

Lycie, où nombre de villes restèrent libres. Le long de la

côte, dans la Troade,

l’Éolide et l’Ionie, Cymes, Colophon et presque toutes les anciennes colonies

grecques obtinrent l’immunité, avec de nouvelles terres et des honneurs.

Milet eut le champ sacré ; Clazomène, l’île Drymusa, qui commande le golfe de

Smyrne ; Ilion, comme berceau du peuple romain, s’agrandit du territoire de

deux villes voisines ; Dardanus dut au même titre sa liberté. Chios, qui

pendant la guerre avait servi d’entrepôt aux Romains pour leurs convois

d’Italie ; Érythrée et Smyrne, qui avaient résisté aux menaces comme aux

promesses d’Antiochus, furent tenues auprès du sénat en singulier honneur.

Phocée, malgré sa défection, recouvra son territoire et reprit ses anciennes

lois ; Adramytte, Alexandrie de Troade, Lampsaque, Elæunte, Magnésie du

Sipyle, etc., furent affranchies de toute domination. Mais Éphèse, qui avait

été le centre des opérations militaires d’Antiochus, Sardes, le rendez-vous

ordinaire de ses armées, et Élée demeurèrent au roi de Pergame. Enfin, les

Pamphyliens, qu’Eumène et Antiochus se disputaient, obtinrent la liberté et

le titre d’alliés de Rome. Quant aux Galates, Rome ne toucha ni à leur

liberté ni à leur territoire, mais elle avait détruit leur force militaire,

le prestige de leur puissance, et elle leur défendit de jamais passer leurs

frontières. Plus loin à l’est, les deux satrapes d’Arménie qui gouvernaient

cette province pour Antiochus furent autorisés à prendre le titre de roi (188)[32].

Tandis que Manlius achevait la guerre d’Asie, son collègue

Fulvius attaquait Ambracie, comme les Galates l’avaient été, sans déclaration

de guerre, pour en finir avec les Étoliens.

Vainement ce peuple, depuis la bataille des Thermopyles,

avait demandé la paix. Le sénat, enveloppant ses réponses de paroles

ambiguës, exigeait qu’il se remit à la foi romaine. Un jour ses magistrats

acceptèrent ; mais, quand le consul Acilius leur eut expliqué que ces termes

voulaient dire qu’il fallait livrer à Rome ceux qui avaient fomenté la

guerre, ils se récrièrent : c’était contraire, disaient-ils, à la coutume des

Grecs. Alors Acilius, haussant le ton, moins par colère que pour faire sentir

aux députés à quoi les Étoliens étaient réduits et leur inspirer une extrême

terreur : Il vous sied bien, petits Grecs, de

m’alléguer vos usages et de m’avertir de ce qu’il me convient de faire, après

vous être abandonnés à ma foi ! Savez-vous qu’il dépend de moi de vous

charger de chaînes ? Et sur-le-champ il en fit apporter, ainsi

qu’un collier de fer qu’il ordonna de leur mettre au cou. Les ambassadeurs

furent si effrayés, que leurs genoux ployaient sous eux. Mais, à la prière du

légat, Valerius Flaccus, et de quelques tribuns, le consul se radoucit (191).

L’affaire ne fût pourtant pas réglée cette fois ni l’année

suivante. Pour ne pas perdre son consulat au siège de quelques places

obscures, L. Scipion accorda aux Étoliens une trêve de six mois, au bout

desquels le sénat leur laissa encore le temps d’enlever à Philippe ses

conquêtes. Quand ils l’eurent rejeté dans la Macédoine et que le

roi de Syrie eut été abattu, Fulvius arriva avec deux légions et s’empara

d’Ambracie malgré une héroïque résistance. Cette ville, ancienne capitale de

Pyrrhus, était riche en chefs-d’œuvre de toutes sortes. Fulvius exigea qu’ils

lui fussent remis. Dans ce butin se trouvaient les statues des Muses ; il les

emporta et, en vrai Romain, donna pour maître aux neuf déesses dans le temple

qu’il leur bâtit, au lieu du dieu de l’harmonie, celui de la force : Hercule

Musagète. C’était bien, en effet, comme butin de victoire que les arts de la Grèce entraient dans Rome.

Les Étoliens, restés seuls, achetèrent la pais au prix de

500 talents, et reconnurent l’empire et la

majesté du peuple romain[33], — Ils ne livreront, disait le traité, passage à aucune armée marchant contre les Romains, leurs

alliés ou leurs amis (socios et amicos) ; ils

auront pour ennemis, les ennemis du peuple romain et prendront les armes

contre eux ; ils rendront les transfuges, les esclaves fugitifs et Ies prisonniers

; ils livreront, au choix du consul, quarante otages de douze ans au moins,

de quarante ans au plus, et, en outre, leur stratège, le commandant de leur

cavalerie et leur scribe public[34]. Au moins ce

petit peuple avait-il honoré sa défaite par son courage et bravé trois ans la

puissance romaine. Les villes qui avaient autrefois fait partie de la ligue

en furent séparées, pour recouvrer ce que le sénat appelait leur liberté ;

mais Céphallénie reçut garnison romaine. Cette île, qui commande l’entrée du golfe

de Corinthe et d’où l’on aperçoit distinctement l’Élide[35], allait devenir

une des étapes des flottes romaines partant de Brindes pour gagner la Grèce. En occupant

Corcyre, Zante et Céphallénie, trois excellents ports, faciles à défendre, le

sénat était maître de l’Adriatique ; il avait bien choisi : les Anglais ont

fait comme lui, quand ils voulurent que, dans cette mer, rien ne passât sans

leur bon plaisir.

Afin de ne pas rester inactif durant les expéditions

continentales des deux consuls, le commandant de la flotte était allé, sans

décret du sénat, menacer les Crétois d’une descente, s’ils ne rendaient les

prisonniers romains amenés ou vendus dans leur île : on lui en livra quatre

mille. Fulvius avait, de son côté, prescrit d’actives recherches pour retrouver

tous les captifs. C’était une règle de la politique romaine, une condition

que les généraux écrivaient dans tous les traités ; et cette sollicitude, qui

les honore, devait leur mériter le dévouement de leurs soldats.

Cependant Manlius revenait d’Asie par la Thrace avec ses légions,

qui suffisaient à peine à escorter le butin. Embusqués le long de la route,

les Thraces enlevèrent la moitié des bagages et mirent deux fois l’armée en

péril. Mais Philippe n’était pas en état d’en profiter. II ouvrit encore la Macédoine aux Romains,

et Manlius repassa l’Adriatique, sans qu’un seul légionnaire restât dans la Grèce ou l’Asie. Le sénat

tenait ce qu’il avait promis : partout, sur les deux continents et dans les

îles, les Grecs étaient libres, et, de tant de conquêtes, Rome ne gardait pas

un pouce de terre. La comédie commencée avec tant de succès par Flamininus

aux jeux Isthmiques était jouée. Mais, en se retirant après avoir abaissé

tout ce qui avait quelque énergie, la Macédoine, les Étoliens, la Syrie et les Galates, les

légions laissaient derrière elles, dans chaque ville, dans chaque l’état, un

parti dévoué qui faisait pour le sénat la police de la Grèce et de l’Asie. Et en

face de cette foule de petits princes et de petits peuples s’élève la

colossale puissance de Rome, avec sa forte organisation militaire et

politique, son sénat si habile et ses légions si braves !

|