|

I. — MESURES PRISES À ROME APRÈS

CANNES ; DÉFECTION DE CAPOUE.

Laisse-moi prendre les devants

avec ma cavalerie, disait à Annibal, le soir de la bataille, un de

ses officiers, et dans cinq jours tu souperas au

Capitole. Mais jamais armée de mercenaires n’a sacrifié à son

chef, même le plus aimé, un lendemain de victoire. Pour demander beaucoup à

de tels soldats, il faut aussi leur accorder beaucoup. Annibal les laissa

ramasser le butin, dépouiller les morts, vendre leurs prisonniers et

célébrer, dans de longues orgies, leur triomphe. Il savait d’ailleurs

qu’entre lui et Rome il y avait une distance de 88 lieues, des fleuves, des

montagnes, des places fortes, un pays mal disposé pour lui, et, au bout de

tout cela, une ville immense défendue par de hautes murailles, par un fossé

profond de 50 pieds,

large de 100

[1]

et, derrière, tout un peuple en armes.

La douleur de Rome était active : le premier moment de

stupeur passé, la ville retentit du bruit des préparatifs. Fabius, écouté

comme un oracle, prescrivit aux femmes de s’enfermer dans leurs demeures,

pour ne point amollir les courages par leurs lamentations dans les temples ;

à tous les hommes valides, de s’armer ; aux cavaliers, d’éclairer les routes

; aux sénateurs, de parcourir les rues et les places en y rétablissant

l’ordre, de mettre des gardes aux portes, et d’empêcher que personne ne

sortit. Pour en finir promptement avec la douleur, le deuil fut fixé à trente

jours : on se croirait à Sparte. Les dieux ne furent pas oubliés. Les habiles

du sénat tenaient à ranimer la confiance en donnant satisfaction aux

superstitions populaires. Une ambassade conduite par Fabius Pictor se rendit

à Delphes pour consulter la

Pythie. Le dieu de la poésie et de la lumière ne donna sans

doute que de patriotiques conseils, comme les oracles qu’il avait rendus, en

faveur des Grecs, durant la guerre Médique, mais les divinités romaines

étaient d’humeur plus sombre : parmi les expiations religieuses, il y en eut

de cruelles : deux vestales, accusées d’adultère, furent enterrées vivantes

dans le champ du crime, campus sceleratus

; deux Gaulois et deux Grecs eurent le même sort[2]. La chaste et

implacable Vesta, son honneur venge, allait revenir au milieu de son peuple

fidèle, et l’on croyait que les divinités infernales, apaisées par

l’abominable sacrifice, cesseraient de réclamer tant de victimes humaines.

Mais l’année maudite n’était point finie. Peu de jours

s’étaient écoulés, lorsqu’on apprit qu’une flotte carthaginoise ravageait les

États d’Hiéron, qu’une autre attendait aux îles Ægates le départ du préteur

pour surprendre Lilybée ; qu’enfin un des conseils désignés, Postumius

Albinus, attiré par les Cisalpins avec son armée dans une embuscade, y avait

péri et que son crâne entouré d’un cercle d’or servait aux prêtres boïens

pour faire les libations dans les sacrifices[3]. Mais, après la

grande douleur de Cannes, ces nouveaux malheurs paraissaient légers. Les

courages d’ailleurs s’étaient relevés. Deux légions étaient dans la ville.

Marcellus y envoya encore quinze cents soldats de la flotte d’Ostie, et, avec

une activité et un coup d’œil qui annonçaient l’heureux adversaire d’Annibal,

il plaça toute une légion à Teanum Sidicinum pour fermer la route du Latium.

Depuis le commencement de la guerre, plus de ;cent mille Romains ou alliés

avaient péri : ces deux campagnes ré luisaient donc d’un septième la force militaire

de Rome[4]. Cependant M.

Junius Pera, créé, par le sénat, dictateur, leva quatre légions, mille

cavaliers, huit mille esclaves achetés aux particuliers, et appela les

contingents des alliés. On manquait d’armes ; il fit dépouiller les temples

et les portiques des trophées que deux siècles de triomphes y avaient

entassés : et, lorsque Carthalon vint, avec les députés des prisonniers de

Cannes, parler de paix et de rançon, un licteur courut lui interdire l’entrée

du territoire romain. Dix mille légionnaires environ étaient au pouvoir

d’Annibal ; le sénat refusa de les racheter ; d’autres[5] s’étaient

réfugiés à Canusium et à Venouse ; il ordonna qu’ils iraient servir en

Sicile, sans solde ni honneurs militaires, jusqu’à ce qu’Annibal fût chassé

d’Italie[6].

Cet héroïsme patriotique ressemble à de la cruauté. Rome

traitait ses captifs en coupables ; elle renvoyait aux marchés d’esclaves des

cités africaines, elle livrait à toutes les misères, à toutes les hontes de

la servitude, ces fils, ces frères de sénateurs qui, en combattant à Cannes,

s’étaient déjà exposés pour elle à la mort. Mais c’est avec ces extrêmes

sévérités que les peuples se sauvent : le jour où Rome prit cette résolution

douloureuse, elle y trouva la force surhumaine qui devait lui donner la victoire.

Ces hommes si durs montrèrent en même temps un admirable

esprit de conciliation. Oubliant ses griefs contre Varron, et les fautes de

ce consul populaire, et sa fuite du champ de bataille, le sénat sortit en

corps au-devant de lui, avec tout le peuple, quand il approcha de Rome, et le

remercia publiquement de n’avoir point désespéré de la république[7]. Cette

magnanimité politique doit compter au sénat, quand on se rappelle combien les

démocraties sont soupçonneuses et cruelles dans les temps de crise. La

composition de ce corps explique, au reste, cette modération. Pour remplir

les vides faits dans son sein par la guerre, on nomma un second dictateur,

Fabius Buteo, qui écrivit sur la liste, d’abord les anciens sénateurs, puis

ceux qui avaient exercé des magistratures curules depuis l’an 221, ceux qui

avaient été tribuns, édiles, questeurs, ceux enfin qui avaient obtenu des

couronnes civiques ou remporté des trophées sur les ennemis : en tout cent

soixante-dix-sept membres nouveaux.

Mais on rejeta avec indignation la proposition que fit

Spurius Carvilius de prendre deux des nouveaux sénateurs dans chacune des

cités latines. Ce refus était une faute ; d’abord, parce que les Latins

méritaient la confiance de Rome ; ensuite parce que, si le sénat eut accepté

cette résolution et accordé de proche en proche à toutes les villes

italiennes le droit de désigner elles-mêmes leurs deux sénateurs, cette

assemblée fût devenue la représentation réelle de l’Italie entière, ce qui

aurait pu sauver la république et rendre l’empire inutile. Jusqu’au temps

d’Auguste, les Romains n’eurent qu’une constitution municipale, avec

l’égoïsme impérieux d’une ville exploitant le monde à son profit. Par la

proposition de Carvilius ainsi étendue, ils se seraient donné une constitution

d’État, où les sujets trouvant place à côté de leurs anciens maîtres,

auraient contenu une oligarchie avide que ses excès ont perdue. Rome expiera

bientôt cette faute quand douze colonies latines lui refuseront en 209 leur

concours.

Cependant la fidélité de quelques peuples du sud de

l’Italie n’avait pas tenu devant tant de désastres. Rome n’ayant plus d’armée

pour les défendre, ils passèrent à l’ennemi ; c’étaient les Bruttiens, les

Lacaniens, une partie des hommes d’Apulie, les Caudiniens, les Hirpins, et

dans la Campanie,

Atella, Calatia et Capoue[8].

Capoue avait 5 ou 6 milles de tour. Ses fortes murailles

étaient percées de sept portes, s’ouvrant sur sept grandes rues, entre

lesquelles celles de Seplasia et d’Albana sont célèbres. Les temples

majestueux de Jupiter, de Mars et de la fortune, le forum, la curie,

l’amphithéâtre avec ses vastes souterrains voûtés, que des fouilles récentes

ont mis à découvert, d’autres édifices d’utilité publique ou de décoration,

et un nombre immense de statues d’airain, faisaient de Capoue, au dire de

Cicéron, l’émule de Corinthe[9]. Elle voulait

être aussi celle de Rome, et, malgré ses mœurs efféminées et parce qu’elle

pouvait armer trente mille fantassins et quatre mille cavaliers, elle se

croyait digne de commander à l’Italie. Beaucoup de nobles campaniens étaient

entrés dans des familles romaines. Mais le peuple conservait ses

ressentiments, et les honneurs que l’on gagnait à Rome lui semblaient une

honte. Après Trasimène, Annibal, à l’aide de ses captifs renvoyés sans rançon,

avait préparé une défection que Cannes fit éclater. Il promit de ne lever

dans la ville ni troupes ni impôts, de lui laisser une complète indépendance

et de la reconnaître, quand Rome serait abattue, comme la capitale de

l’Italie. Pour sceller cette alliance d’une manière indissoluble, les

Capouans saisirent tous les Romains qui vivaient au milieu d’eux et les

étouffèrent dans les bains publics. Ils pouvaient craindre que Rome ne se

vengeât sur trois cents cavaliers campaniens qui servaient en Sicile. Annibal

leur livra en otages un nombre égal de ses prisonniers, qu’ils choisirent

eux-mêmes dans la foule des captifs[10].

Un des hommes les plus considérables de la ville, Decius

Magius, avait en vain remontré à ses concitoyens qu’Annibal les traiterait

comme Pyrrhus avait traité les Tarentins et, que, malgré toutes les

promesses, c’en était fait de leur liberté. Quand la garnison carthaginoise

arriva, il voulait encore qu’on lui fermât les portes. Annibal, inquiet de

ces discours, manda Magius dans son camp : Votre

maître, répondit-il aux envoyés, n’a

aucun droit sur un sénateur d’une cité libre ; et il refusa de les

suivre. Alors le Carthaginois annonça qu’il se rendrait lui-même à Capoue.

Sur l’ordre des magistrats, tout le peuple en habits de fête, sortit à la

rencontre du héros que nul encore n’avait su vaincre. Magius laissa la foule

courir au-devant de la servitude. Retiré d’abord dans sa maison, il en sortit

pour qu’on ne l’accusât pas d’avoir peur et se promena tranquillement sur la

place publique avec son fils et quelques-uns de ses clients. Annibal voulait

que le sénat s’assemblât aussitôt et jugeât Magius. On le supplia de ne pas

attrister ce grand jour par un acte de sévérité ; et, pour ne pas repousser

leur première demande, il consentit à surseoir jusqu’au lendemain. Il visita

la ville, renommée compte la plus belle de l’Italie, et soupa chez Pacuvius,

le principal auteur de la défection.

Pacuvius avait un fils, Perolla, qui partageait les

sentiments de Magius. Invité à prendre place au festin, Perolla y vint avec

un poignard pour réconcilier Rome et Capoue par le meurtre du vainqueur de

Cannes. Mais, n’osant frapper sous les yeux de son père, il le tire à l’écart

et lui révèle son dessein, afin qu’il s’éloigne du lieu où Annibal va périr.

Pacuvius supplie, menace, et, comme magistrat, comme père, ordonne au

meurtrier de renoncer à son projet. Si tu

persistes, c’est moi-même que tu devras frapper, car je couvrirai de mon

corps celui qui est à présent mon hôte. Et le fils, vaincu par

l’autorité paternelle, jette son arme.

Le lendemain le sénat s’assemble, et Annibal demande que

Magius lui soit livré. Les sénateurs, couvrant leur lâcheté d’un semblant de

justice, décident que le magistrat se rendra sur son tribunal et écoutera la

défense de l’accusé. Magius, traîné à ses pieds, refuse de répondre à

l’accusation et proteste contre une si prompte violation du traité. On le

charge de chaînes ; mais, tandis qu’un licteur le conduit au camp

carthaginois, il crie au peuple : La voilà, cette

liberté tant désirée. Au milieu du forum, en plein jour, moi qui ne suis à

Capoue le second de personne, on m’arrache aux miens et l’on me traîne à la

mort. Qu’auriez-vous de plus à souffrir si Capoue eût été prise d’assaut ?

allez donc contempler Annibal triomphant d’un de vos concitoyens.

Comme le peuple semblait s’émouvoir, on lui enveloppa la tête pour l’empêcher

de parler. Annibal n’osa cependant le mettre à mort dans son camp ; mais il

l’envoya à Carthage où quelque triste sort l’attendait, lorsqu’une tempête

brisa le vaisseau sur les côtes de la Cyrénaïque. Magius

se réfugia au pied d’une statue du roi Ptolémée, qui, instruit de cette

tragique aventure, accueillit à sa cour ce hardi défenseur des libertés de sa

patrie[11].

Annibal, ainsi établi au cœur de la Campanie let appuyant

tous ses mouvements sur une grande ville, pouvait attendre les secours de

Carthage. Après Cannes, il y avait envoyé Magon, qui répandit au milieu du

sénat un boisseau d’anneaux d’or enlevés, disait-il, aux chevaliers romains

morts sur le champ de bataille. Hannon conservait toujours ses défiances. Si Annibal est vainqueur, répliqua-t-il, il n’a pas besoin de renforts ; s’il est vaincu, il nous

trompe et n’en mérite pas. La faction barcine avait la majorité.

On décréta l’envoi en Italie de quatre mille Numides et de quarante éléphants

; on dépêcha en Espagne un sénateur avec l’argent nécessaire pour lever vingt

mille hommes de pied et quatre mille cavaliers, enfin Asdrubal reçut l’ordre

de passer les Pyrénées. Mais ces mesures furent lentement ou mal conduites[12], et, dans une

grande bataille près de la ville inconnue d’Ibéra, les Scipions détruisirent

l’armée d’Asdrubal qui fut rejeté dans le sud de l’Espagne (216).

Pour ses communications avec Carthage, Annibal avait

besoin d’un port. Il tenta une surprise sur Naples : les Grecs campaniens

étaient dévoués à Rome ; Naples résista. Il échoua aussi devant Cumes et

devant Nole, où la noblesse avait appelé Marcellus, qui, dans une sortie tua

plus de deux mille Africains ; ce succès inespéré fut célébré comme une

grande victoire, mais n’empêcha pas Annibal de détruire Nuceria et Acerræ, et

de bloquer étroitement Casilinum. Le siège de cette petite place que traverse

le Vulturne est intéressant à plus d’un titre. La garnison n’était pourtant

formée que de deux cohortes, l’une de gens de Pérouse, l’autre de. gens de

Préneste et de quelques Latins, qui, à la nouvelle du désastre de Varron,

s’étaient jetés dans cette ville. Ils la défendirent bravement, aussi bien

contre les offres que contre les attaques d’Annibal, et l’on peut en conclure

que, dans cette partie de la péninsule, les Carthaginois étaient regardés

comme les mortels ennemis de l’Italie. Les défenseurs de Casilinum s’étaient

même ôté toute espérance de salut pour le cas où la ville serait forcée :

soupçonnant les habitants d’être favorables aux Africains, ils les avaient

surpris et égorgés dans leurs maisons. Quoique ce massacre exit diminué le

nombre des bouches a nourrir, la disette se fit bientôt sentir. On mangea

jusqu’aux animaux immondes, jusqu’aux cuirs des boucliers. Les Romains,

campés dans le voisinage, envoyèrent bien, la nuit, quelques tonneaux de blé

que le courant apporta dans la ville ; puis, on jeta dans le Vulturne des

noix que les assiégés arrêtaient avec des claies. Mais des pluies abondantes

ayant produit un débordement, la ruse fut découverte et le fleuve barré. A la

fin, Annibal consentit à recevoir ces braves gens à rançon. Le chef des

Prénestins était un ancien scribe. Justement fier de cet exploit, il se fit

représenter, sur le forum, de Préneste, couvert d’une cuirasse et revêtu de

la toge avec cette inscription que Tite-Live y lut : Offrande promise par M. Amicius pour les soldats qui

défendirent Casilinum. Un sénatus-consulte donna aux survivants du

siège double solde avec exemption pour cinq années du service militaire.

Mais, quand on leur offrit le droit de cité romaine, ils refusèrent,

préférant rester Prénestins[13]. Amour de la

cité d’origine et dévouement sans calcul pour la cité d’adoption ; voilà les

sentiments qui ont fait accomplir tant de grandes choses par les Italiens de

ce temps.

II. — SIÉGE DE CAPOUE ;

PATRIOTISME ET CONSTANCE DES ROMAINS.

Telle était, à la fin de l’année 216 la situation des deux

partis : Junius Pera, établi à Teanum avec vingt-cinq mille soldats,

couvrait la ligne du Liris et le Latium ; Marcellus, à Nole, défendait les

villes du sud de la

Campanie ; entre eux, Annibal campait sous les murs de

Capoue, d’où il continuait ce blocus de Casilinum qui l’arrêta six mois, et

un de ses lieutenants, Imilcon, soulevait le Bruttium, où il prit de vive

force Petelia et Consentia. La défection de Locres lui donna un bon port ;

celle de Crotone, d’où la noblesse fut chassée, une cité importante. Dans

toute cette région, une seule ville demeura dans l’alliance des Romains,

Rhegium, mais c’était pour eux la plus nécessaire, puisqu’elle était la clef

du détroit. Varron gardait l’Apulie avec une armée qui s’appuyait à la grande

forteresse de Lucérie. L’Étrurie, l’Ombrie, presque tout le centre de

l’Italie, restèrent fidèles, et les cisalpins, malgré leur récente victoire,

ne faisaient point de démonstrations hostiles ; le sénat remit à un autre

temps la vengeance qu’il avait à tirer d’eux et dirigea toutes ses forces

contre Annibal, avec son meilleur général, Fabius, pour la troisième fois

consul. Le premier acte du Temporiseur le montra fidèle à sa tactique ; il

ordonna que tous les grains des campagnes fussent, avant les calendes de

juin, transportés dans les places fortes, sous peine, pour celui qui y

manquerait, de voir ses champs ravagés, ses esclaves vendus, ses fermes

brûlées[14].

Au printemps de 215, Fabius alla se mettre à la tête des

légions de Teanum. Sempronius Gracchus, avec vingt-cinq mille alliés et tous

les esclaves enrôlés, prit position à Sinuessa, reliant sa gauche à l’extrême

droite de Fabius ; plus tard, quand il eut reconnu que les marais formés par

le Vulturne à son embouchure étaient, de ce côté, une sûre barrière, il

s’établit à Liternum près de Cumes, pour défendre tous les parts du golfe de

Naples, et empêcher qu’aucun secours n’arrivât par mer. Marcellus resta en

avant de Nole, menaçant Capoue par le sud, comme Fabius et Sempronius la

menaçaient au nord et à l’ouest. La garnison de Bénévent, à l’orient,

complétait l’investissement du territoire campanien et donnait la main à la

légion d’Apulie, qui formait la garnison de la forte ville de Lucérie. Varron

fut chargé d’organiser une cinquième armée dans le Picenum. Pomponius en

avait une autre en Gaule. Les débris de Cannes et quelques troupes défendaient

la Sicile ;

trois flottes gardaient les côtes de cette île, (le la Calabre et du Latium. En

comptant les forces des Scipions et du fréteur de Sardaigne, c’étaient neuf

armées et quatre flottes que le sénat avait équipées, ou environ deux cent

vingt taille hommes dont quatre-vingt-dix mille devaient cerner Capoue et

Annibal.

Ce général trouvait dans ses alliés italiens peu

d’empressement à se ranger sous ses drapeaux., et l’heureuse diversion des

Scipions, la mauvaise politique du sénat carthaginois, qui détournait sur la Sardaigne et l’Espagne

un secours puissant préparé par Magon pour son frère, laissaient celui-ci

seul encore en face de Rome. Mais, durant cet hiver passé à Capoue et si

fatal à ses troupes, au dire de Tite-Live[15], de secrets

émissaires étaient partis de son camp, et tout à coup Rome avait appris que la Sardaigne menaçait

d’un soulèvement ; qu’en Sicile, Gélon, malgré son vieux père, voulait faire

entrer Syracuse dans l’alliance de Carthage ; qu’enfin Philippe de Macédoine

venait de promettre à Annibal de passer en Italie avec deux cents vaisseaux[16]. Heureusement

Gélon mourut subitement ; le préteur Manlius détruisit ou prit toute l’armée

carthaginoise débarquée en Sardaigne ; et Philippe mit une telle lenteur dans

ses préparatifs, que le sénat eut le temps de le prévenir en Grèce.

Pour élargir et briser ce cercle de fer qui se fermait sur

lui, Annibal fut contraint de faire une guerre de sièges, où il perdait toute

la supériorité de son génie. Aujourd’hui les moyens d’attaque sont supérieurs

aux moyens de défense ; c’était le contraire dans l’antiquité. Annibal échoua

devant Cumes, défendue par Gracchus, et subit encore deux échecs devant Nole

: dans l’un de ces engagements, Marcellus lui tua jusqu’à cinq mille hommes.

En même temps, Fabius passait le Vulturne et, avançant pas à pas, mais

sûrement, prenait trois villes autour de Capoue ; Sempronius Longus battait,

Hannon a Grumentum et le rejetait de la Lucanie dans le Bruttium ; Valerius Lævinus

enlevait les villes des Hirpins, et faisait périr sous la hache les auteurs

de la défection ; de Nole, enfin, Marcellus envoyait une partie de ses

troupes ravager les terres des Samnites caudiniens.

Enfermé entre les trois armées romaines de la Campanie, repoussé de

toutes les places, Annibal était vaincu nuls combat, par ce plan si

habilement conçu et si fermement exécuté. Déjà les légions de Lucanie et

d’Apulie approchaient, et les murmures éclataient dans ses troupes. Devant

Nole, douze cent soixante-deux cavaliers numides et espagnols avaient fait défection

: il se hâta d’échapper avant que toute issue lui fût fermée, et il s’enfuit

jusqu’à Arpi, vers la mer Supérieure ; il croyait ainsi aller à la rencontre

de Philippe. Cette fuite laissait Capoue exposée à toutes les vengeances des

Romains. Aussitôt ils en commencèrent le siège. Fabius ravagea ses campagnes,

et, pendant tout l’hiver, tint un camp à 3 lieues de ses murs.

De l’Espagne aussi il n’arrivait à Rome que de bonnes

nouvelles. L’année 215 avait donc été heureuse dans ses résultats ; mais de

nouveaux dangers se préparaient pour l’année suivante, car Syracuse avait

fait défection et Philippe allait enfin attaquer.

Le sénat équipa une flotte de cent cinquante vaisseaux et

tint sur pied dix-huit légions, sans compter l’armée d’Espagne. Huit

faisaient face à Annibal, trois contenaient les Cisalpins, une était à

Brindes, prête à passer l’Adriatique pour arrêter le roi de Macédoine, deux

en Sardaigne, autant en Sicile, et deux autres à Rome. C’était le tiers des

hommes capables de porter les armes dans les pays soumis au recrutement

légionnaire. Malgré ses victoires, l’armée d’Espagne manquait de tout, et les

autres étaient dans le dénuement. Les Scipions demandaient avec instance de

l’argent, du blé, des vêtements pour les soldats, des agrès pour les navires.

Mais le trésor était vide, bien que l’impôt eût été doublé[17], qu’on eût

réduit le poids de l’as en décidant que le denier en vaudrait 16 au lieu de

10, et que les généraux qui opéraient dans le midi de l’Italie eussent

fabriqué des pièces d’or fourrées pour payer leurs troupes et les

munitionnaires[18].

Le sénat fit appel au patriotisme, et tous les ordres rivalisèrent d’une

noble émulation. Les tuteurs des veuves et des orphelins portèrent au trésor

l’argent de leurs pupilles, confiant à la foi publique ce dépôt sacré ; et

trois compagnies, sous la seule condition d’être remboursées les premières à

la fin des hostilités, firent passer à l’armée d’Espagne les

approvisionnements nécessaires. On n’avait pas de matelots pour la flotte :

chaque sénateur en donna huit, avec la solde d’une année ; les autres

citoyens sept, cinq et trois, suivant leur fortune. Dans l’armée terre, les

chevaliers et les centurions firent à l’État de l’abandon de leur solde ; et

quand, après sa victoire à Bénévent, Sempr. Gracchus déclara libres tous les

esclaves enrôlés, les maîtres refusèrent d’en recevoir le prix avant la fin

de la guerre[19].

À la même condition, les entrepreneurs fournirent à tous les frais

d’entretien des édifices, à l’achat de chevaux pour les magistrats, etc. ; et,

afin de réserver l’or et l’argent pour les besoins de l’État, la loi Oppia

défendit aux femmes de porter dans leur parure plus d’une demi once d’or.

Quelques jeunes gens s’étaient soustraits au service ; les censeurs en firent

une recherche sévère et les reléguèrent en Sicile avec les débris de Cannes.

Un même esprit de dévouement patriotique animait ce grand

corps du peuple romain. Les soldats valaient les chefs ; à la prudence de

ceux-ci répondait le courage de ceux-là. Silus Sergius, un des ancêtres de

Catilina, avait reçu vingt-trois blessures et perdu le bras droit ; il n’en

fit pas moins dans cet état quatre autres campagnes. Aussi applaudit-on à la

piété filiale de son fils, qui fit frapper une médaille où on le voit sur un

cheval au galop, tenant de la main gauche la tète d’un ennemi qu’il vient de

couper. Les Romains de ce temps étaient bien les fils de Bellone, la divinité

qui donnait l’enthousiasme guerrier. Pour approcher de son autel, il fallait

s’ouvrir la cuisse et boire le sang qui en coulait[20]. On ne

s’étonnerait pas de les entendre crier comme nos Bretons : Bois ton sang, Beaumanoir !

Rome ne donnait alors, en tout, que de grands exemples.

Pour l’année 214, le peuple voulait porter au consulat deux citoyens qui

n’avaient pas de brillants services militaires. L’un, Otacilius, était le

neveu même du Temporiseur. La première centurie le nomme. Fabius, président

des comices, arrête aussitôt l’élection, gourmande le peuple, les candidats,

et montre quels consuls veulent les circonstances. Otacilius se récriant,

Fabius fait avancer ses licteurs : Prends garde,

lui dit-il, nous sommes au Champ de Mars et je ne

suis pas entré dans la ville, mes haches sont encore dans les faisceaux

; et il renvoya l’assemblée aux suffrages. Toutes les centuries proclamèrent

Fabius et Marcellus, l’un, comme on disait, le bouclier, l’autre l’épée de

Rome. Le peuple, malgré son instinctive jalousie contre le chef de la

noblesse, avait compris que l’amour seul du bien public, et non une stérile

ambition, animait ce vieillard chargé déjà de tant d’honneurs[21]. Dans une autre

élection, c’est Manlius Torquatus qui refuse le consulat, puis la centurie

des juniores qui demande, avant de

voter, à conférer avec les seniores,

et qui nomme consuls ceux qu’avaient désignés les vieillards[22]. Nous ne savons

ce qui se passait alors à Carthage ; mais on n’y voyait assurément ni ce

désintéressement dans les grands ni cette sagesse dans le peuple.

A ce tableau on pourrait opposer l’avidité de certains

traitants et l’indiscipline de quelques malandrins. Ainsi, un Postumius de

Pyrgi coulait, en pleine mer, de vieux bâtiments vides, qu’il se faisait

payer par le trésor comme neufs et remplis de munitions dans le Bruttium, un

Pomponius Veientanus faisait, avec une troupe d’esclaves et d’aventuriers,

une guerre de bandits[23]. Mais ces maux

sont de tous les temps ; les longues guerres les enfantent nécessairement ;

il faut pourtant en marquer l’apparition dans l’histoire de Rome, car les

exactions des publicains rendront l’empire nécessaire, et l’altération des

vieilles mœurs militaires en facilitera l’établissement.

A la suite d’Annibal, Gracchus était passé dans l’Apulie.

Durant l’hiver, de petits combats contre l’armée carthaginoise, cantonnée

autour d’Arpi, aguerrirent ses troupes. Annibal n’en conserva pas moins toute

la liberté de ses mouvements. Appelé par Capoue, que pressaient les deux

armées consulaires, il rentre audacieusement, dans la Campanie, se joue des

généraux romains et de leurs lourdes légions, court le pays ennemi, dans

l’intervalle des camps et des places fortes qui le couvrent, attaque

Pouzzoles, Naples, Nole, où Marcellus le bat encore dans une escarmouche ;

puis, fatigué de se heurter contre ces immobiles légions, contre ces remparts

où il laisse toujours quelques-uns des siens, il fuit à tire d’aile jusqu’à

Tarente, dans l’espérance d’entraîner au moins après lui le bouillant

Marcellus. Mais personne ne le suit ; Marcellus va rejoindre Fabius au siège

de Casilinum, qu’ils reprennent ; et Tarente, où Annibal entretenait des

intelligences, où il pensait conquérir enfin, pour y recevoir les flottes de

Philippe et de Carthage, un port dont depuis quatre ans il n’a pu encore

s’emparer, Tarente, gardée par les Romains, lui échappe !

Quand il était devant Nole, les consuls avaient rappelé de

Lucérie Gracchus et ses deux légions d’esclaves pour tenter encore fane fois

de cerner Annibal. A Bénévent, Gracchus rencontra Hannon. II promit il ses

esclaves la liberté pour la victoire ; Hannon n’échappa qu’avec deux mille

hommes. Ce succès, le plus brillant que les armes romaines eussent remporté

depuis le commencement de la guerre, chassait l’ennemi du pays des Samnites,

et Fabius en reprit, l’une après l’autre, toutes les villes.

Annibal ne possédait plus que quelques places fortes de

l’Apulie, il vint hiverner autour de Salapie, à portée d’Arpi, son poste le

plus avancé vers le centre de la péninsule, et en face des côtes d’Épire où

d’importants événements se passaient. La défaite de Bénévent avait rejeté son

lieutenant Hannon dans le Bruttium. Les possessions des deux partis pouvaient

donc être marquées, à la fin de l’an 214, par une ligne tirée du mont Gargan

jusque vers les bouches du Laüs, qui tombe dans le golfe de Policastro. Cette

ligne, appuyée du côté de Rome sur des places fortes ou sur des camps

retranchés, était défendue, en Lucanie, par l’armée de Gracchus ; en Apulie,

par celle du préteur Fabius. Sur les derrières d’Annibal et d’Hannon, les

Romains occupaient encore la

Calabre, Tarente et Rhegium. Capoue restait bloquée par le

camp de Suessula et par la garnison de Casilinum[24].

Cette campagne se terminait mal encore pour Annibal. Mais

en forçant le sénat à garder en Italie, contre lui seul quatorze légions, il

donnait à ses alliés et à Carthage le temps et les moyens de faire

d’importantes diversions et d’arriver jusqu’à lui. En avaient-ils profité ?

III. — ANNIBAL SOULÈVE LA MACÉDOINE ET

SYRACUSE (214-212).

Polybe raconte qu’en l’année 217, Philippe assistait dans

Argos à la célébration des jeux Néméens, quand un courrier, arrivé de Macédoine,

lui apporta la nouvelle que les Romains avaient perdu une grande bataille, et

qu’Annibal était maître du plat pays. Le roi montra cette lettre à Démétrius

de Pharos, qui le pressa d’attaquer aussitôt les Illyriens et, de passer

ensuite en Italie. Il lui représentait que la Grèce, déjà soumise,

continuerait de lui obéir ; que les Étoliens, ses ennemis, allaient poser les

armes ; qu’enfin, s’il voulait se rendre maître de l’Union, noble ambition

qui ne convenait à personne mieux qu’à lui, il fallait traverser l’Adriatique

et accabler les Romains, déjà à demi abattus par Annibal. Et l’historien

ajoute : De telles paroles charmaient un roi

jeune, hardi, heureux jusqu’alors dans ses entreprises, et né d’une race qui

s’était toujours flattée de parvenir empire universel. C’étaient

donc les ambitieux desseins où avaient échoué deux vaillants hommes,

Alexandre le Molosse et Pyrrhus, que l’Illyrien voulait faire rendre au

faible héritier du trône de Macédoine. Ni le prince ni son conseiller ne

s’inquiétaient de sentir le monde ébranlé par le choc de Rome et de Carthage,

et dans ce livre des destinées que la prudence et le courage écrivent, ils ne

mettaient que leurs chimériques espérances. Cependant des Grecs avisés

voyaient l’orage poindre à l’occident, et l’un d’eux s’écriait d’une voix

prophétique : Que la Grèce s’unisse ; qu’elle

considère ces armées immenses qui se disputent le champ de bataille de

l’Italie. Cette lutte finira bientôt : Rome ou Carthage sera victorieuse.

Quels que soient les vainqueurs, ils viendront nous chercher dans nos foyers.

Soyez attentifs, ô Grecs ! Et toi surtout, à Philippe ! Mettons un terme à

nos discordes et travaillons tous en commun à prévenir le péril.

Vaines paroles ! Chacun garda au cœur ses rancunes, et

quand Philippe, après Cannes, conclut avec Annibal cet imprudent traité qui

lui imposait les charges du présent pour un avenir fort incertain, il se

trouva incapable de l’exécuter.

Avant de passer en Italie, aux termes de la convention,

Philippe voulut détruire dans l’Illyrie l’influence et la domination

romaines. Avec cent vingt galères, il prit Oricum, à l’embouchure de l’Aous,

et, remontant ce fleuve, assiégea Apollonie, ancienne et florissante colonie

de Corinthe. Cette attaque, mal conduite, laissa le temps au préteur Valerius

Lævinus d’amener de Brindes une légion. Il rentra aisément dans Oricum, et

une nuit força par surprise le camp macédonien, d’où le roi s’échappa en

fuyant, demi-nu, jusqu’à ses vaisseaux. Les Romains, embossés à l’entrée du

fleuve, fermaient le passage ; Philippe, réduit à brûler ses galères, reprit

par terre la route de la

Macédoine, tandis que Lævinus hivernait à Oricum. Une seule

campagne, une seule légion, dissipèrent les craintes qu’inspirait cette

guerre.

Le préteur avait cru qu’il aurait à combattre un puissant

monarque, et il n’avait trouvé devant lui qu’un prince irrésolu qui fatiguait

la Grèce, la Macédoine et lui-même

de projets toujours changeants. Pour contenir pendant trois ans, le roi de Macédoine,

il suffit au général romain de quelques milliers d’hommes, mais aussi

d’habiles

émissaires qui peu à peu tournèrent contre Philippe : le

roi d’Illyrie, Athènes, les Étoliens[25], avec Sparte,

l’Élide et la Messénie,

plus tard même Attale de Pergame, Rhodes, les Dardaniens et les Thraces. Dès

lors les Romains le combattirent moins par eux-mêmes que par leurs alliés.

Ses troupes furent successivement chassées de toutes les positions qu’il

occupait en Grèce, tandis que le sénat, avec un peu d’or et beaucoup

d’intrigues, jetait incessamment sur la Macédoine les bandes sauvages des montagnards

de la Dardanie. En

205, Philippe sollicita ht paix ; cette diversion, qui aurait pu décider du

sort de la lutte entre Annibal et Rome, avait à peine diminué de quelques

soldats l’effectif des légions d’Italie.

La défection de Syracuse amena pour quelque temps une

situation plus grave. Hiéron était demeuré jusqu’à son dernier jour fidèle à

l’alliance de Rome, et son fils Gélon qu’il avait associé à son pouvoir, partageait

ses sentiments[26],

mais Gélon précéda son père au tombeau, et lorsque celui-ci mourut, en 216,

il eut pour héritier son petit-fils Hiéronyme. Cinquante années de repos et

de persévérance dans les mêmes amitiés, c’était trop pour la turbulente

Syracuse. Quand la main douce et ferme d’Hiéron cessa de contenir ce peuple,

il se laissa agiter par mille désirs contraires, et les trubles, les

complots, les meurtres, multiplièrent. Hiéronyme, le nouveau roi, gâté par le

pouvoir, comme presque tous ceux qui y arrivent avant l’âge, se perdit par sa

cruauté et ses débauches[27] : on tua ce

tyran de quinze ans, et les meurtriers proclamèrent la liberté de Syracuse.

Ils firent nommer des préteurs, un sénat, sans pouvoir leur donner de

l’autorité. Ils voulaient conserver l’alliance avec Rome ; deux émissaires

d’Annibal, nés à Carthage d’une mère syracusaine, Épicyde et Hippocrate, les

jetèrent dans la guerre. Ces deux étrangers avaient gagné la confiance des

nombreux mercenaires du dernier roi. Bannis de Syracuse, ils soulevèrent

Leontini et toute l’armée syracusaine, en accusant les préteurs de vouloir la

livrer au glaive des Romain. Les préteurs furent égorgés, et Syracuse prit

parti pour sa vieille ennemie.

La fermentation dont l’île entière était le théâtre décida

le sénat à y envoyer Marcellus, qui, à cinquante ans, gardait l’ardeur de ses

premières années de guerre. Il fit entrer d’abord dans le parti de Rome les

habitants de Tauromenium et, à la nouvelle qu’Épicyde avait soulevé les

Syracusains, il s’empara de Leontini, dont le territoire, renommé pour son

extrême fertilité, allait nourrir ses troupes. De la première de ces places,

il surveilla la mer Ionienne ; la seconde était un poste avancé de Syracuse

qui, en le perdant, se trouva découverte et put être assiégée par les Romains

(214).

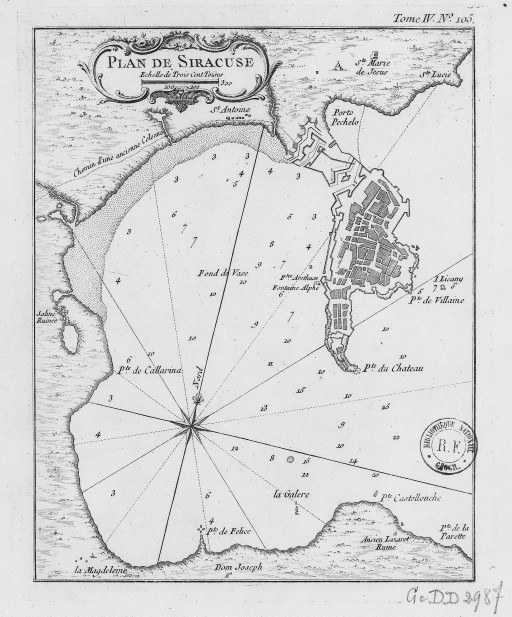

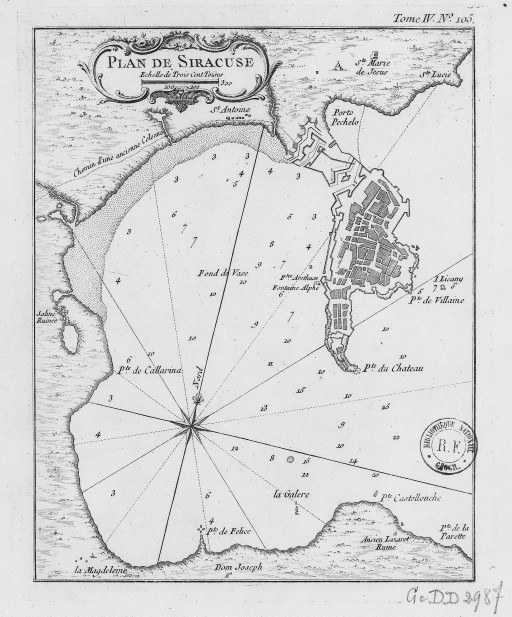

Syracuse occupait, sur la côte orientale de la Sicile, une position admirable

pour le commerce et la guerre. La chaîne centrale des montagnes siciliennes

vient y mourir en deux promontoires aux pentes abruptes qui enveloppent un

vaste terrain marécageux traversé par la petite rivière d’Anapus. Ce marais,

ancienne lagune à demi comblée par les alluvions, et sur lequel plane

toujours la mal’aria, se termine au Grand-Port, que la mer a formé entre le

promontoire du sud, Plemmyrium, et celui du nord, l’Achradine ou le quartier

des poiriers sauvages. Ce port, de forme ovale et d’une circonférence de 8 kilomètres, était

d’une excellente tenue pour les navires ; encore aujourd’hui, il est un des

meilleurs de la Sicile.

Une île, Ortygie, en défendait l’entrée qui, large

d’environ 1100 mètres,

pouvait être en partie battue par les balistes et les catapultes de cette

forteresse. Un port plus petit, mais suffisant pour la marine des anciens,

séparait Ortygie du continent ; sur l’étroit canal qui le terminait à l’ouest

on avait pu jeter un pont. Un troisième, celui de Trogile, s’ouvrait au nord,

au pied des escarpements de l’Hexapyle (les Six-Portes), de sorte que les navires

abordaient à Syracuse presque par tous les vents.

La ville occupait le promontoire du nord, vaste triangle dont

Achradine était la base et Épipole le sommet. Comme Ortygie, Achradine avait

ses fortifications particulières qui la séparaient des quartiers bas, Neapolis,

Temenitus, Tycha, et un important ouvrage, le fort Euryale, couronnait

l’extrémité des hauteurs d’Épipole.

Marcellus établit ses magasins et ses réserves au lieu où

les Carthaginois avaient si souvent campé, sur une colline qui portait un

temple de Jupiter Olympien. Là, il était couvert par la plaine marécageuse de

l’Anapus et en communication avec sa flotte qui, maîtresse du Grand-Port,

menaçait l’Achradine. L’attaque sérieuse se fit pourtant de l’autre côté de

la ville, vers l’Hexapyle, où aboutissait la route de Leontini et de Mégare.

Par sa position sur un promontoire montagneux

qu’enveloppent des marais et la mer, par ses hautes murailles, assise sur le

roc ou plongeant dans la mer, par les soins constants d’Hiéron à remplir ses

magasins de vivres, ses arsenaux d’armes et de machines, Syracuse semblait

inexpugnable, et elle avait Archimède ! Ce grand géomètre consentit, pour

sauver sa patrie, à descendre des fauteurs de la spéculation à l’application

pratique. Il couvrit les mur de machines nouvelles, qui lançaient au loin

d’énormes quartiers de roc. Si les vaisseaux romains s’approchaient du

rempart, une main de fer les saisissait, les enlevait et les laissait

retomber sur les bas-fonds, où ils se brisaient. S’ils se tenaient au large,

des miroirs habilement disposés y portaient l’incendie[28]. Carthage,

d’ailleurs, montrait cette fois un empressement intéressé à seconder les

projets d’Annibal. Dès qu’il lui eut offert de reconquérir l’île tant

regrettée, elle y envoya trente mille hommes, qui prirent Agrigente,

Héraclée, Murgance, où Marcellus avait établi ses magasins, et entraînèrent

la défection de soixante-cinq villes. Les Romains ne conservèrent que les

places du littoral et Henna, au centre de l’île, encore fut-ce au prix d’une

trahison. Cette ville, placée au sommet d’une montagne escarpée, était

inexpugnable mais ses habitants, d’intelligence avec Imilcon, voulaient lui livrer

la place. Pinarius, qui y commandait, faisait si bonne garde, que,

désespérant de tromper sa vigilance, les Hennéens essayèrent de l’intimider.

Ils lui réclamèrent avec hauteur les clefs des portes. Mon général rue les a confiées, répondit-il, je ne les

rendrai qu’à lui seul. Et comme ils insistaient, il leur déclama

qu’il voulait avoir le sentiraient du peuple entier ; qu’ils avaient donc à

convoquer l’assemblée générale, et que lit il leur ferait connaître sa

résolution dernière. Le lendemain, toute la ville se rend au théâtre.

Pinarius y vient ; pendant qu’il parle, ses soldats arrivent comme en curieux

à toutes les issues et aux degrés supérieurs ; sur un signe de Pinarius, ils

se précipitent sur la foule sans armes : tout fut égorgé. Avant l’action,

Pinarius avait fait cette prière à Cérès et à Proserpine, les déesses

poliades d’Henna : Ô vous, Cérès vénérable, vous

Proserpine et vous tous, dieux du ciel et de l’enfer qui habitez cette ville,

ces lacs, ces bois sacrés, soyez-nous bienveillants et propices, s’il est vrai

que c’est pour éviter une trahison, et non pour en commettre une, que nous

prenons cette résolution.

Pinarius, en vrai Romain, croyait de bonne foi s’être mis

en règle avec les dieux et sa conscience par cette prière, et deux siècles

plus tard Tite-Live pensait encore comme lui : Henna,

dit-il, nous fut ainsi conservée par un coup de

main coupable oui nécessaire (XXIV, 39).

La chute ou la délivrance de Syracuse pouvaient seules

décider du sort de la

Sicile. Toutes les forces des deux partis se concentrèrent

sur ce point.

Archimède avait contraint Marcellus à changer le siège en

blocus, et les flottes carthaginoises ravitaillaient sans cesse la place.

Malgré des privations et une fatigue extrêmes, malgré une peste qui décima

les troupes, malgré les provocations d’Imilcon et d’Hippocrate, le proconsul,

couvert par ses lignes, attendit, avec une patience digne de Fabius, que

quelque trahison, inévitable dans une ville qui renfermait tant de partis et

d’étrangers, lui livrât Syracuse. Plus d’une fois l’occasion se présenta et

fut déjouée par l’activité d’Épicyde. Un jour enfin, en 212, des transfuges

vinrent annoncer que le lendemain le peuple allait célébrer par de bruyantes

orgies la fête de Diane. Un soldat, en comptant les briques qui formaient le

mur voisin du port Trogile, avait calculé sa hauteur. Des échelles,

construites d’après cette donnée, servirent à une escalade nocturne ; deux

des cinq quartiers fortifiés, l’Hexapyle et l’Épipole, furent enlevés sans résistance

à la faveur du désordre de cette nuit de débauche. Neapolis et Tyché

ouvrirent leurs portes ; le fort Euryale, la clef de Syracuse, fut livré par

son commandant. Mais Épicyde continua de se défendre dans l’Achradine et

l’île d’Ortygie. Carthage envoya des armées, que la peste détruisit, et des

flottes, qui n’osèrent affronter les galères romaines. Durant plusieurs mois,

Marcellus fut comme assiégé dans Syracuse à demi conquise. Enfin Épicyde, à

bout d’espérance, s’enfuit à Agrigente, et un mercenaire espagnol livra une

porte de l’Achradine où toute l’armée romaine se précipita[29]. Archimède,

malgré les recommandations de Marcellus, fut tué par un soldat. Absorbé dans

ses méditations, il n’avait pas entendu l’ordre du légionnaire de le suivre

devant son général. Parmi les trophées rapportés à Rome par le vainqueur se

trouva la sphère du grand géomètre.

Tite-Live vante l’humanité de Marcellus[30] ; suivant

des récits plus vraisemblables, Syracuse fut livrée aux soldats, et les

habitants, dépouillés de leurs terres, auraient envié le sort de leurs

esclaves ; défense fut faite, comme au temps de Denys l’Ancien, de résider

dans l’île d’Ortygie, d’où l’on tenait le reste de la ville[31] (212).

Syracuse tombée, Carthage réduisit ses efforts à défendre

en Sicile les places qui s’étaient déclarées contre Rome. Mutine, élève

d’Annibal, infligea deus échecs à Marcellus sur les bords de l’Himère ;

c’était un Libyphénicien : Hannon. l’éloigna et fut battu. Aigri par de

nouvelles injustices, Mutine livra au consul Lævinus la forte ville d’Agrigente

dont les principaux citoyens furent mis à mort et le reste vendu : les

Carthaginois, qui n’avaient plus que quelques mauvaises places, quittèrent

l’île pour la dernière fois. Lævinus désarma les Siciliens, récompensa les

partisans de Rome, punit cruellement ceux de Carthage et les contraignit tous

à tourner leurs soins vers l’agriculture pour nourrir Rome affamée[32] (210).

En Sicile comme en Grèce, les plans d’Annibal avaient

échoué ; en Sardaigne, les Carthaginois n’osaient plus reparaître ; en

Espagne, Asdrubal et Magon ne pouvaient arriver jusqu’aux Pyrénées ; en

Italie, les Gaulois oubliaient la guerre Punique, et Capoue, toujours bloquée,

allait expier sa trahison. Retiré lui-même dans l’Apulie, Annibal n’espérait

plus rien que de l’épuisement et de la lassitude de Rome. Mais Rome était un

prodige de constance et d’habileté ; a l’alliance de Philippe et de Syracuse,

elle avait opposé celle des Celtibériens, de Syphax, le roi numide, de

Ptolémée et d’une partie des Grecs ; en l’année 213, elle tint vingt légions

sous les drapeaux ; en 212 et 211, elle en eut vingt-trois. Par la prise

d’Arpi, où mille hommes de cette précieuse cavalerie qui faisait la force du

Carthaginois passèrent aux Romains, par celle de plusieurs places de la Lucanie et du Bruttium,

Annibal se trouva resserré si étroitement, que le sénat se hasarda à rappeler

les deux armées consulaires pour les envoyer contre Capoue. Les Romains

n’avaient voulu sérieusement attaque cette ville que le jour où ils seraient

assez forts pour tirer d’elle une éclatante vengeance.

Annibal semblait abattu ; tout à coup il sort de son repos

et réparait plus menaçant, plus terrible. Il frappe des coups répétés,

surprend Tarente[33], fait rentrer

dans son parti la plupart des peuples de la Lucanie et du Bruttium,

et, ce qu’après Trasimène, après Cannes, il n’avait osé faire, il va le

tenter. Du haut de leurs murailles, les Romains le verront camper à 40 stades

de leurs murs. C’est qu’il faut sauver ses plus fidèles alliés et profiter de

la confiance qui est revenue aux généraux romains.

Le sénat avait exigé de Tarente des otages que l’on tenait

enfermés à Rome dans l’atrium du temple de la Liberté. Ils

gagnèrent deux de leurs gardiens et s’enfuirent, mais furent repris avant

d’avoir dépassé Terracine. Le peuple, en ce moment, frappé de terreurs

superstitieuses, n’était pas enclin à la miséricorde. Les temples de la Fortune et de l’Espérance

venaient de brûler, et l’on annonçait de divers côtés quantité de prodiges

menaçants. D’ailleurs, cette fuite q ‘avait préparée un ambassadeur de

Tarente était l’indice d’une prochaine défection : les otages furent battus

de verges et précipités du roc tarpéien. Ils appartenaient aux meilleures

familles de leur cité. Treize jeunes nobles, à leur tête Philemenus et Nicon,

formèrent le projet de les venger en livrant Tarente aux Carthaginois, qui

campaient dans le voisinage. Sous prétexte d’une chasse, ils sortirent de la

ville avec des épieux, des filets et des chiens, allèrent trouver Annibal et

lui révélèrent leur dessein. Plusieurs fois ils renouvelèrent ce manège ; comme

ils revenaient toujours avec beaucoup de gibier qu’Annibal faisait réunir sur

leur route, on ne concevait dans la ville aucun soupçon, et ils eurent le

temps d’arrêter toutes les conditions du traité : Tarente gardera ses lois,

ses biens et sa liberté avec exemption de tout tribut ; elle ne recevra

point, malgré elle, de garnison carthaginoise, mais elle livrera la garnison

romaine.

Une nuit, Philemenus, arrivé prés d’une des portes de la

ville, fait le signal habituel pour qu’on lui ouvre. Il entre, précédé de

deux hommes qui portent un énorme sanglier. Tandis que les gardes admirent la

grosseur de l’animal, Philemenus et les soldats qui le suivent en silence se

jettent sur eux et les égorgent. Annibal approchait en même temps d’un autre

côté. Arrivé sans bruit à peu de distance de l’enceinte, il allume un feu qui

jette une flamme vive et s’éteint aussitôt. Pareil signal est fait de

l’intérieur : c’était Nicon et les autres conjurés qui lui répondaient. Ils

surprennent les gardes, ouvrent la porte, et Annibal pénètre dans la ville.

Tous les Romains qui n’eurent pas le temps de se réfugier dans la citadelle

furent massacrés. Cette citadelle, établie sur une presqu’île rocheuse que la

mer entourait de plusieurs côtés, était très forte, et un mur précédé d’un

fossé large et profond la séparait de la ville. Pour la prendre, il aurait

fallu un siège régulier, par conséquent un temps considérable, et Annibal

n’en avait pas, car les cris de détresse des Campaniens arrivaient en ce

moment jusqu’à lui (212).

Capoue n’avait tiré aucun avantage de son alliance avec

Annibal. Cernée par les cités voisines que Rome avait gardées dans son

alliance, menacée par les légions qui s’étaient établies à peu de distance,

elle voyait son commerce perdu, son agriculture ruinée, et au milieu des plus

fertiles campagnes de l’Italie, elle était réduite à demander des vivres aux

Carthaginois. Annibal, que retenait le siége de la citadelle de Tarente,

chargea Magon, un de ses habiles lieutenants, de ravitailler Capoue. Mais les

colons de Bénévent donnèrent avis de sa marche an consul Fulvius campé près

de là, à Bovianum, et Magon, surpris, perdit treize mille hommes avec tout

son convoi. Il fallait détruire le mauvais effet de cette défaite ; Annibal

se dirigea lui-même sur Capoue dont personne n’osa lui barrer la route. Deux

mille cavaliers qui le précédaient chassèrent les fourrageurs romains des

environs de la ville et, à la seule nouvelle de son approche, les consuls

reculèrent ; Fun se replia sur Cumes, l’autre du côté de l’Apulie. Il se met

à la poursuite de celui-ci et se venge de n’avoir pu l’atteindre sur le

centurion Penula, auquel on avait confié quinze mille hommes dont pas un

n’échappa, sur le préteur Fulvius, qui en perdit seize mille près d’Herdonée.

Un peu plus tôt, Gracchus attire par un Lucanien dans une embuscade y avait

péri, et son armée d’esclaves s’était dispersée[34] (211). Quelques mois

auparavant, les Scipions avaient été vaincus et tués en Espagne. La prise de

Syracuse ne compensait pas tant de désastres.

Les Romains se hâtèrent de revenir à la prudente

temporisation de Fabius ; mais, avec leur ténacité habituelle, ils recommencèrent

le blocus de Capoue. Dès qu’Annibal eût quitté la Campanie, les deux

consuls et un préteur, au moins seize mille hommes, prirent leurs

dispositions pour en finir avec ce peuple qui avait osé donner le signal des

défections, et, afin de n4ce pas troublé dans leur couvre de vengeance, ils

s’enfermèrent comme dans une forteresse, en élevant un double mur précédé

d’un fossé qui mit le camp à l’abri des sorties et des attaques du dehors.

L’approvisionnement de ce camp retranché fût assuré par les arrivages de

Sardaigne et de l’Étrurie. Les vivres débarqués à Pouzzoles ou à l’embouchure

du Vulturne remontaient par cette rivière jusqu’à la forte ville de

Casilinum, où étaient les magasins de l’armée.

Le sénat avait encore quelques anis dans Capoue ; en 213,

de jeunes nobles, ait nombre de cent douze, étaient passés dans les lignes

romaines ; il espéra provoquer en 211 de nouvelles désertions. Les travaux

d’investissement n’étaient pas achevés qu’un fécial vint apporter aux

Capouans cette déclaration :

Ceux qui, avant les ides de

mars, quitteront la ville, conserveront leur liberté et leurs biens.

C’était annoncer le sort réservé aux autres. Ceux-ci le

savaient bien et les meneurs du parti populaire, qui étaient maîtres de

Capoue, n’avaient nulle espérance que Rome oubliât leur trahison. Aussi

avaient-ils organisé un système de terreur et mis à la tête de la cité, comme

meddix tuticus, un homme obscur, adoré

de la populace, à cause de ses déclamations contre la richesse et les

trahisons des grands. Personne n’osa répondre au suprême appel du sénat. Un

incident, qui fait penser aux combats singuliers du moyen âge, montre même

que certains nobles avaient besoin de faire parade de leur dévouement

patriotique. Un Romain, Quinctius Crispinus, avait eu pour hôte le Campanien

Badius, qu’avant la défection de Capoue il avait soigné dans sa maison durant

une maladie. Un jour, Badius se présente aux avant-postes ; il appelle

Crispinus et lui dit : Je te défie au combat ;

montons à cheval en écartant tout le monde et voyons qui, de nous deux, est

le meilleur guerrier. Le Romain lui répond qu’il y a entre eux des

liens d’hospitalité et que, s’il le rencontrait, fût-ce dans la mêlée, il se

détournerait pour ne pas souiller sa main du sang d’un hôte. Tu as peur, lui crie Badius, tu n’es qu’un lâche. A ces outrages, Crispinus

court demander au général la permission de combattre hors des rangs, puis il

saisit ses armes, l’élance sur Badius, le perce à l’épaule gauche, au-dessus

du bouclier et le renverse de cheval ; mais tandis qu’il saute à terre pour

achever son ennemi, celui-ci se réfugie au milieu des siens. Crispinus

ramenant au camp le cheval et les armes du vaincu fut reçu par les cris

joyeux de ses compagnons. Ce fut un présage,

dit le pieux Tite-Live ; cette issue du combat

releva le courage des uns et abattit l’audace des autres.

Ces escarmouches autour de Capoue donnèrent lieu à une

nouveauté militaire. Le centurion Q. Novius imagina de dresser des vélites,

choisis parmi les plus vigoureux et les plus lestes, à combattre au milieu de

la cavalerie. Armés d’un bouclier court et de sept javelots acérés, ils

partaient en croupe derrière un cavalier et, à la rencontre, de l’ennemi,

sautaient à terre. Les Campaniens avaient alors à combattre à la fois des

fantassins, dont les traits rapides blessaient ou tuaient beaucoup d’hommes

et de chevaux, et des cavaliers qui poussaient une charge à fond sur leurs

adversaires ç demi rompus. Depuis ce jour, ajoute Tite-Live la cavalerie

romain eut la supériorité sur celle de Capoue[35].

Annibal était retourné à Tarente pour presser le siège de

la citadelle, et, comme il ne connaissait pas mieux que les Romains l’art,

déjà si bien pratiqué par les Grecs, de prendre une place de vive force, la

citadelle résistait toujours. il essaya de se dédommager par la prise de

Brindes, qui lui eût donné un bon port sur l’Adriatique ; il échoua encore.

Averti par des Numides qui avaient réussi à franchir les lignes romaines que

Capoue était à bout de forces, il revint sur cette ville, et, lorsque les

habitants virent la cime du mont Tifata couronnée par les troupes du général

invaincu, ils se crurent sauvés. Nais il se heurta vainement contre les

retranchements romains. Il avait trente-trois éléphants ; quelques-uns, tués

au pied du mur, comblèrent le fossé de leurs corps : c’était un pont, et une

cohorte espagnole parvint à le franchir ; mais les assaillants furent rejetés

en bas du rempart, une sortie des assiégés fut, en même temps repoussée.

Annibal ne pouvant vivre dans ce pays épuisé, ni, par conséquent, rester en

face de ce camp inexpugnable, conçut l’audacieux projet de délivrer Capoue,

en pénétrant dans Rome même par surprise. Il était depuis cinq jours au

voisinage des légions ; à peine la sixième nuit avait-elle enveloppé les deux

camps de son ombre, qu’il part silencieusement, laissant dans le sien tous

les feux allumés. Précédé de ses Numides, qui éclairent la marche et arrêtent

tous les courriers, il avance à grandes journées par le Samnium[36]. Les voies

Appienne et Latine sont plus courtes, mais plus fréquentées, et il veut

arriver avant qu’on sache qu’il est parti. Ou Rome sans défense succombera,

ou Appius, rappelé de Capoue au secours de la capitale, se fera battre en

chemin ; s’il ne prend que la moitié de ses troupes pour ne pas abandonner le

siège, Annibal écrasera plus facilement le secours ou le laissera passer pour

courir au camp et l’emporter. Dans tous les cas, Capoue sera délivrée. Tout

était compté dans ce plan, excepté la constance romaine. Quand Annibal parut[37], le sénat ne

rappela pas une cohorte ; le peuple entier courut aux murailles[38], et deux légions

nouvelles, qu’on exerçait dans la ville, sortirent audacieusement à la

rencontre de l’ennemi. Je voudrais croire ce que Tite-Live ajoute, qu’on

expédia le m8me jour un corps de cavalerie à l’armée d’Espagne et que le

terrain où campait le Carthaginois, mis aux enchères dans le Forum, trouva

preneur au prix habituel ; mais le départ des cavaliers eût été une imprudence

et la vente une bravade que les Romains n’étaient pas en humeur de faire.

Pour Annibal, le coup sur Rome était manqué ; mais

sans doute Appius arrivait : il l’attendit cinq jours, en répandant tout

autour de la ville une effroyable dévastation. Quand, suivant ses calculs, il

crut Appius à moitié chemin de Rome, il précipita son retour sur Capoue par

la voie la plus courte (la

via Latina),

laissant les consuls et leurs recrues s’enorgueillir de le voir fuir devant

eux. Mais les Romains n’avaient pas lâché leur proie ; Appius était resté

dans ses lignes ! Au moins, il se vengea sur ceux qui le

suivaient : une nuit il surprit leur camp et en tua un grand nombre,

puis il s’enfuit jusqu’à Rhegium, pour ne pas entendre les cris de désespoir

de cette ville qu’il n’avait pu sauver.

Quand les descendants des Romains de l’âge héroïque

cherchèrent, aux environs de leur ville, le lieu ou le terrible Carthaginois

s’était arrêté, ils ne trouvèrent pas d’endroit plus propice pour son armée

que le mont Albain dont les volcans avaient autrefois ébranlé l’Italie

entière ; une prairie qui descend au cratère du monte Albano, au-dessous de

Rocca di Papa, devint et est resté le camp

d’Annibal. De ces hauteurs (Castel Gandolfo) couvertes d’arbres huit

fois séculaires, dont les aïeux ont certainement abrité le héros, il a pu

contempler, à ses pieds, la plaine latine, les sept collines et la forte

enceinte de Servius, qui mettait ce peuple, indomptable à l’abri de ses

coups.

Festus prétend que les Romains, tout fiers de ce

qu’Annibal avait reculé si loin après avoir tant osé, bâtirent en avant de la

porte Capène un temple au Ridicule. On voit en effet dans le voisinage du

cirque de Caracalla quelques ruines qui portent ce nom. Mais le deus Rediculus ne fut d’abord que le dieu qui

ramène en arrière, redire[39] : les

Romains ne riaient pas d’Annibal.

Capoue ouvrit ses portes (211). Le châtiment fut terrible. Avant l’entrée

des Romains, trente des sénateurs, réunis chez l’un d’eux, Vibius Virrius,

s’étaient fait préparer un festin avec ce qui restait de falerne et des

provisions du siège. A la dernière coupe, ils se donnèrent l’adieu suprême :

elle était empoisonnée. Les autres comptaient sur la générosité des Romains,

et Tite-Live prétend que le sénat avait décidé qu’il leur serait fait grâce,

mais que le proconsul, prévenant le messager, porteur de la bonne nouvelle,

ordonna l’exécution avant d’ouvrir la dépêche. C’est mal connaître la dureté

romaine et les mœurs du temps : les Capouans allaient souffrir ce que leurs

ennemis auraient souffert s’ils étaient tombés dans leurs mains. Soixante-dix

sénateurs furent décapités. A la fin de l’exécution, raconte l’historien, un

Campanien, Jubellius Taurea, s’approche de Fulvius et lui crie à haute voix :

Puisque tu es si altéré de notre sang, que ne me

fais-tu frapper de ta hache, afin que tu puisses te vanter d’avoir une fois

tué un homme plus brave que toi ! — Je

le ferais volontiers, répondit Fulvius ; mais un décret du sénat s’y oppose. - Eh bien, moi, répond Jubellius, je vais te montrer ce que ne serais pas capable de faire

; et il égorge sa femme, ses enfant, puis lui-même[40]. Trois cents

nobles furent condamnés aux fers, tout le peuple vendu, la ville et son

territoire déclarés propriété romaine. Quelques sénateurs auraient voulu

effacer jusqu’au dernier vestige de cette cité qui avait rêvé la domination

de Phalie. Pella et Calatia eurent le même sort. Ces fertiles campagnes ne

seront, pour longtemps, habitées que par de pauvres laboureurs ou par les

fermiers et les troupeaux d’esclaves de la noblesse romaine, et dans ces

lieux où s’élevaient de florissantes cités on ne connaîtra plus ce qui était

l’orgueil et la joie des anciens : la vie municipale. Plus de curie, plus de

magistrats, plus d’assemblée publique : la riche et glorieuse Capoue fut

réduite à n’être qu’un repaire de laboureurs, receptaculum

aratorum, un entrepôt pour les moissons, locus condendis fructibus. Chaque année, un

préfet y apportera la loi et la volonté de Rome[41]. Tel était le

terrible droit de la guerre antique. Il faisait bien des victimes, mais il

faisait aussi les résistances indomptables et le patriotisme ardent,

farouche, d’un Jubellius Taurea.

Les fils de quelques-uns des sénateurs égorgés à Capoue

essayèrent de venger leurs pères et leur patrie. La veille d5une fête de

Minerve ils mirent le feu dans Rome en plusieurs points du Forum. Une nuit et

un jour l’incendie courut par la ville, et elle eût été consumée tout entière

si un esclave n’avait dénoncé le complot et fait arrêter les incendiaires.

L’entrée de Rome fut interdite à tous les Campaniens.

L’année suivante (210), les levées furent difficiles ; déjà en 213 il avait

fallu envoyer des commissaires chez les alliés pour enrôler les jeunes gens

ayant l’âge du service. Cette fois on ne put réunir que vingt et une légions,

et pour équiper la flotte de Lævinus, destinée à la Sicile, les sénateurs

portèrent au trésor tout ce qu’ils possédaient d’or, d’argent et d’airain. L’un

des nouveaux consuls était Marcellus. A son retour de Sicile avec les

dépouilles de Syracuse, il avait demandé le triomphe et n’avait obtenu que

l’ovation. Il espérait, cette année, de plus glorieux succès. Celui qui a su vaincre le Carthaginois après Cannes,

écrivait-il au sénat, ne laissera pas cet homme

s’applaudir longtemps de sa dernière victoire. Il débuta

heureusement par la reprise de Salapie, dont la garnison carthaginoise, cinq

cents Numides, fut égorgée. À ce moment Annibal tuait, aux environs

d’Herdonée, un préteur et treize mille légionnaires ; c’était la seconde fois

qu’il était vainqueur près de cette ville. Il semblait qu’il aurait dû

respecter ce témoin de ses deux victoires. Mais les habitants avaient appelé

Fulvius lui aussi, il voulut donner une leçon sanglante aux défectionnaires

les partisans des Romains furent mi à mort, la ville détruite et ses citoyens

transportés à Thurium et à Métaponte. Marcellus courut à lui jusqu’à Numistro

; malgré ses promesses, le combat resta indécis ; toutefois l’armée romaine

garda le champ de bataille et put brûler ses morts, ce qui permettait aux

Romains de parler de cette rencontre comme d’une victoire. Un écrivain

postérieur, moins préoccupé que Tite-Live de la gloire des familles romaines

et de l’honneur de Marcellus, dit qu’Annibal avait su se placer entre deux

sentiers profonds qui couvrirent ses ailes et, qu’il avait forcé le consul à

reculer[42].

Une escadre qui voulait ravitailler la citadelle de Tarente fut aussi

détruite ; les braves gens, enfermés dans la place, n’en continuèrent pas

moins leur résistance héroïque et, par des sorties heureuses, tinrent la

molle cité en de continuelles alarmes. La situation restait donc la même.

Cependant Rome se relevait lentement ; rien n’avait compensé pour Annibal la

perte de Capoue et de la

Sicile ; Scipion réorganisait en Espagne l’armée romaine ;

les Carthaginois, chassés du Samnium et de la Campanie, n’avaient pas

une grande ville où s’appuyer, et leur redoutable chef n’était protégé, hors

de l’enceinte de son camp, que par l’effroi qu’il inspirait à ses

adversaires.

L’année 209 ramena le Temporiseur au consulat. Tandis que

son collègue Fulvius couvrait, à Bénévent, la Campanie et le Samnium

tandis que la garnison de Rhegium attirait à l’extrémité du Bruttium

l’attention des lieutenants d’Annibal et que Marcellus l’arrêtait lui-même à

Canusium par trois combats en trois jours, Fabius filait rapidement sur

Tarente et couronnait dignement, par la reprise de cette ville, sa glorieuse

vie militaire. Tarente fut traitée comme Capoue, trente mille de ses citoyens

furent vendus[43],

et Fabius versa 3000 talents dans le trésor. La même année, Scipion entrait

dans Carthagène.

Le sénat pratiquait déjà la politique résumée par le poète

...parcere subjectis et debellare superbos

: Tarente et Capoue étaient rudement châtiées à raison de leur importance ;

mais le terrible exécuteur des ordres du sénat contre Capoue, Fulvius,

recevait avec bonté les Hirpins, les Lucaniens, les Volcentes, se contentant

de leur reprocher doucement les torts qu’ils venaient de réparer. On voulait

encourager la trahison[44] : ces peuples

avaient livré les garnisons carthaginoises de leurs villes. Par cette habile

modération, Fulvius faillit gagner tout le Bruttium[45].

L’année suivante (208), Marcellus, encore une fois consul, et son collègue

Crispinus se crurent en état d’accabler Annibal, qui ne possédait plus en

Apulie une place forte. Le Carthaginois leur tendit un piège, et, dans une

reconnaissance, Marcellus périt avec les principaux officiers de l’armée. Brave soldat, dit Annibal en voyant son

cadavre, mais pauvre capitaine.

Cependant il lui fit de pompeuses funérailles et posa sur l’urne qui

renfermait ses cendres une couronne d’or qu’il envoya plus tard au fils de

son ancien adversaire[46]. Crispinus, grièvement

blessé, avait eu le temps d’avertir les villes voisines qu’Annibal,

possesseur de l’anneau de Marcellus, essayerait de les surprendre. Cette

précaution réussit, et, dans une tentative sur Salapie, Annibal perdit six

cents hommes, mais il parvint à faire lever le siège de Locres, que les

Romains avaient commencé, cette fois, avec des machines de guerre fournies

par les Grecs de Sicile.

Cependant les alliés de Rome se lassaient de cette guerre

meurtrière. Depuis onze années, Annibal était en Italie, manœuvrant avec des

troupes peu nombreuses au travers de quatorze légions, se jouant des plus

habiles consuls, et aussi libre de ses mouvements, au milieu de tant d’armées

et de places ennemies, que si les Romains se fussent tenus cachés derrière

leurs murailles. Ses victoires n’avaient put soulever contre eux l’Italie ni

triompher de leur constance, mais celle des alliés fléchissait. Si les

belliqueuses populations du centre ne faisaient entendre aucun murmure, au

nord, les Étrusques et les Ombriens menaçaient d’une défection. Il fallut

qu’on s’assurât du sénat d’Arretium et qu’une armée allât contenir ces peuples[47]. A Rome même, le

nombre des citoyens était tombé de 270.000 à 137.000[48]. L’argent

manquait pour la flotte et l’armée. Tout le monde rivalisa encore de

générosité patriotique, et le sénat se résolut à mettre la main sur l’épargne

conservée pour le moment des nécessités suprêmes. L’aurum vicesimarium, ou le 20e du

prix des esclaves affranchis, avait produit, depuis le plébiscite de 357 qui

avait établi cet impôt, une somme de 4.000 livres pesant

d’or, laquelle vaudrait aujourd’hui 4.300.000 francs, mais qui valait alors

bien davantage. A toutes les qualités politiques et militaires qui firent

triompher Rome il faut, ajouter la sagesse prévoyante du plus grand peuple

administrateur de l’antiquité qui avait préparé de si loin cette ressource

pour les mauvais jours. Douze colonies venaient de déclarer qu’elles

n’avaient plus ni soldats ni argent, et le sénat, saris force contre elles,

s’était gardé d’ébruiter l’affaire. Heureusement, dix-huit autres donnèrent

tout ce qui leur fut demandé ; ce dévouement, dit Tite-Live, sauva Nome

encore une fois.

Leurs noms méritent d’être conservés et Rome aurait du les

graver en lettres d’or aux murs de son Capitole. C’étaient les villes qui,

pour la plupart, ayant senti de plus près les maux de 1a guerre, étaient plus

ardentes à en souhaiter la fin : Signia, Norba, Saticula et Frégelles, dans

le sud du Latium ; Cosa, Pæstum et Pontia, sur la mer Tyrrhénienne ; Lucérie

et Venouse, en Apulie ; Bénévent, Æsernia, Spolète dans le Sarnnium ;

Brindes, Hadria, Firmum et Ariminum qui, placées sur l’Adriatique,

redoutaient les pirates carthaginois ; enfin les colonies du Pô, Crémone et

Plaisance, dont Rome pouvait seule assurer l’existence. Celles qui avaient

refusé leur concours é aient, au contraire, presque toutes, plus rapprochées

de Rome : Nepete, Sutrium, Carseoli, et Narnia, au nord ; Albe, Ardée, Sora,

Suessa, Circei, Interamna, Setia et Cales, au sud.

Au moment où éclataient parmi les alliés latins des signes

menaçants de lassitude, Rome était exposée à de plus grands dangers que, tous

ceux qu’elle avait jusqu’alors courus. P. Scipion, vainqueur en Espagne,

avait laissé échapper Asdrubal, et celui-ci s’avançait sur les Alpes avec une

armée grossie en chemin par de nombreux mercenaires gaulois. Averti par le

bruit public, Annibal réunit toutes ses garnisons éparses dans le Bruttium, et

marcha par l’Apulie à la rencontre de son frère. A Rome, pour faire face au

péril, on annula l’exemption dont jouissaient les colonies maritimes, on

rappela les volontaires licenciés (volones), et l’on fit

venir de Sicile et d’Espagne plusieurs corps d’élite : Scipion envoya dix

mille hommes et mille cavaliers, le préteur de Sicile, quatre mille archers

et frondeurs. En épuisant toutes les ressources, les consuls parvinrent à

réunir cent mille légionnaires. Un camp fortifié en avant de Narnia ferma en

outre la route de l’Ombrie sur Rome (207).

Des deux consuls, l’un, C. Claudius Néron, ne s’était pas

encore signalé par d’éclatants exploits. Il avait servi sous Marcellus et en

avait le bouillant courage avec une audace voisine de la témérité ; l’autre,

Livius, condamné huit ans auparavant, au sortir du consulat, par un de ces

jugements populaires que l’esprit de faction inspire, avait quitté Rome et

vécu aux champs en solitaire irrité, souffrant des malheurs de son ingrate

patrie, mais lui refusant le secours de son bras et de son expérience. Les

censeurs triomphèrent enfin de cette douleur obstinée. Ils l’obligèrent à

couper sa barbe, à changer ses vêtements de deuil et à venir reprendre sa

place parmi les sénateurs qui lui imposèrent un second consulat. Néron et

Livius étaient ennemis ; le péril public et les prières du sénat les

réconcilièrent.

A l’approche des grands événements que l’année 207 allait

voir s’accomplir, les présages funestes se multipliaient ; l’anxiété des

esprits en faisait voir partout. A Carre, un vautour était entré dans le

temple de Jupiter ; à Cumes, des rats avaient rongé les ornements d’or de la

statue du dieu ; le lac de Bolsena avait roulé du sang ; des pierres tombaient

du ciel, la foudre frappait les temples des dieux, les murs et les portes de

la ville. Un monstre était né d’une matrone ; les augures, appelés d’Étrurie

pour conjurer ce prodige fatal, déclarèrent que l’enfant ne devait pas

toucher la terre ; qu’il fallait l’enfermer vivant dans un coffre et le jeter,

loin du rivage, au sein de la mer profonde. Ce fut, du moins, le seul

sacrifice humain que, cette fois, la superstition exigea, et, comme si un

souffle de la Grèce

eut passé sur Rome, des chœurs de jeunes filles, chantant par la ville des

vers composés par le poète Andronicus, accomplirent les expiations. Après un pur et chaste sacrifice offert par les matrones,

on partit du temple d’Apollon. Deux génisses blanches ouvraient la marche,

derrière elles on portait deux statues de Juno Regina en bois de cyprès. Puis

venaient vingt-sept jeunes filles parées de robes traînantes et chantant en l’honneur

de la déesse des hymnes religieux. Les décemvirs[49] couronnés de lauriers et vêtus de la prétexte, suivaient

le chœur des vierges. De la porte Carmentale le cortége se rendit au Forum,

où les jeunes filles exécutèrent des danses sacrées dont leurs voix réglaient

la cadence. (Tite-Live.)

Cependant Annibal cherchait à percer au travers des trois

armées romaines qui, de Capoue, de Venouse et de Tarente, lui fermaient la

route de la haute Italie. Néron avait plusieurs fois commandé la cavalerie

d’une armée consulaire : il savait s’éclairer et dresser des embûches ;

près de Grumentum, il tendit aux Carthaginois un piège où leur chef tomba,

comme Annibal toutefois y pouvait tomber. Ce fut pour les Romains un succès,

mais non pas une victoire. Après avoir reculé jusqu’à Métaponte, Annibal

revint prendre position près de Canusium au voisinage du théâtre de sa plus

brillante victoire, et il attendit dans un camp retranché les messagers de

son frère.

Celui-ci avait heureusement franchi les Alpes et se

trouvait dans la Cisalpine

à la tète de cinquante-deux mille combattants, auxquels huit mille Ligures

vinrent se joindre. Au lieu de précipiter sa marche pour conduire à son

frère, ses soixante mille hommes, il s’arrêta au siège de Plaisance. Lorsque,

reconnaissant sa faute et l’impossibilité d’enlever cette place, il s’avança

enfin vers l’Ombrie, il était trop tard ; Livius lui barrait le passage, et

Néron campait en face d’Annibal. Asdrubal avait chargé six cavaliers numides

et gaulois de lettres pour son frère ; ils tombèrent dans les avant-postes de

Néron. On avait tant donné à la prudence, que Néron fut tenté de demander la

victoire à l’audace, et il prit la résolution la plus hardie de cette guerre,

celle d’abandonner son camp sous les yeux d’Annibal et de conduire à son

collègue dix mille de ses meilleurs soldats[50]. Ce plan n’était

point aussi téméraire qu’on le pourrait croire. Annibal, à la suite de deux

échecs, venait de faire, du golfe de Tarente au bord de l’Aufidus, une série

de marches et de contremarches durant lesquelles il n’avait pu prendre son

adversaire en flagrant délit de négligence ou de fausse manœuvre. Il était

donc, à son tour, condamné à la prudence. Un camp romain n’était point facile

à forcer. Le Carthaginois, si habile en rase campagne, ne savait pas enlever

de vive force des retranchements solides Néron compta que les siens, même

dégarnis de l’élite de ses légionnaires, résisteraient jusqu’à son retour. Il

y laissait d’ailleurs des soldats qui avaient vu fuir Annibal, des armes, des

munitions et une grande espérance. Pour gagner l’autre armée, il avait

d’abord à franchir la plaine qui s’étend de l’Aufidus au Frento, entre la

chaîne apennine et l’énorme masse du mont Gargan : c’était le point difficile

de l’opération. Mais ait milieu se trouvait la forte place de Lucérie, à

laquelle l’expédition pouvait au besoin s’appuyer ; au delà, elle entrait en

pays ami, où le Carthaginois ne s’était jamais aventuré depuis Cannes. Il

suffisait donc de dérober à l’ennemi une marche ou deux pour que le corps

expéditionnaire fût, comme le camp, en sûreté.

Néron avertit le sénat de son dessein, ordonne aux deux

légions de la ville d’aller occuper la forte position de Narnia qui ferme la

vallée du Tibre ; à celle de Campanie de rentrer dans Rome ; aux

habitants des pays qu’il va traverser de préparer sur la route des vivres et

des chariots. Le bruit qu’une nouvelle et formidable armée africaine allait

encore porter dans leurs campagnes l’incendie, le meurtre et la servitude

avait jeté l’épouvante dans les cœurs. Aussi obéit-on avec empressement aux

ordres du consul. On courrait au-devant de ces soldats en qui l’on voyait les

sauveurs de l’Italie, et chacun apportait ce qu’il possédait pour les hommes,