HISTOIRE DES ROMAINS

DEUXIÈME PÉRIODE — ROME SOUS LES CONSULS PATRICIENS (509-567) - LUTTES INTÉRIEURES - FAIBLESSE AU DEHORS

CHAPITRE VIII — LES DÉCEMVIRS ET L’ÉGALITÉ CIVILE (451-449).

I. — PROPOSITION DE TERENTILIUS.Jusqu’à Volero et Lœtorius, le peuple n’a conquis que des armes pour le combat, et ce combat, malgré les violences que nous avons déjà vues, n’a pas encore été sérieusement engagé. L’aristocratie conserve toutes les positions qu’elle occupait après l’exil des rois, le commandement, les magistratures, la religion, la justice ; seulement, les plébéiens étaient alors sans direction et sans but ; maintenant, leurs chefs mesurent déjà la distance qui les sépare du pouvoir. L’histoire intérieure de Rome est véritablement d’une admirable simplicité. D’abord une aristocratie qui forme à elle seule, tout l’État, et au-dessous, bien loin d’elle, des étrangers, des fugitifs, des hommes sans famille et presque sans dieux. Nais ces plébéiens, instruments de conquêtes, voient aussi par ces conquêtes s’accroître leur nombre, leur dignité et leur force. Un jour ils aident les grands à chasser un tyran ; le lendemain on les oublie : ils fuient sur le mont Sacré la misère et la servitude et se font reconnaître des chefs qui disciplinent cette foule jusque-là sans direction, s’exercent à la lutte, et peu à peu l’arment de toutes pièces. Voici qu’elle va passer enfin de la résistance à l’attaque. En 462 les plébéiens demandent la révision de la constitution et une législation écrite[1]. C’était trop vouloir à la fois, car ils n’étaient pas assez forts pour triompher d’un coup. Aussi leur victoire se fractionnera, si je puis dire, et ne s’achèvera qu’en plus d’un siècle. En 450 ils arracheront l’égalité civile ; en 367 et 339, l’égalité politique ; en 300, l’égalité religieuse. — Le décemvirat fut la conquête de l’égalité devant la loi civile et pénale. Dans la constitution rien d’écrit ni de déterminé ; nul ne savait où s’arrêtait la juridiction des magistrats, où cessaient les pouvoirs du sénat. La loi n’était pas le droit, rectum, ou, comme le définiront les jurisconsultes de l’empire, le bien et le juste, ars boni et æquis c’était l’ordre impérieusement donné, jus, par le plus fort au plu faible, par le patricien au plébéien, par le prêtre au laïque, par le mari à la femme et aux enfants[2]. En outre, pour remplir leur charge pour protéger les plébéiens contre les applications iniques de la loi, les tribuns avaient besoin de la connaître, et elle restait à l’état incertain et flottant de coutume ; le juge prononçait d’après l’usage des aïeux, ex more majorum, c’est-à-dire d’après la loi particulière de l’ancien peuple souverain que le nouveau peuple ignorait. Le tribun C. Terentilius Arsa se résolut à détruire ces incertitudes et l’arbitraire qu’elles autorisaient. Abandonnant la loi agraire qui s’usait, il demanda en 461 que cinq hommes fussent nommés pour rédiger un code de lois qui déterminât, en le limitant, le pouvoir des consuls[3]. Un plébiscite n’obligeait pas le populus, le sénat put donc ne pas tenir compte de cette proposition, et il essaya d’arrêter le tribun par le veto d’un de ses collègues. Mais ils avaient tous juré de rester unis, et ni menaces ni présages sinistres ne purent les détourner du but. Le chef des violences patriciennes était le fils de Cincinnatus, Cæson, jeune homme fier de sa force, de ses exploits, de sa noblesse. A la tête des jeunes patriciens, il troublait les délibérations, se jetait sur la foule et chassa plus d’une fois les tribuns du Forum. Cet homme semblait porter en lui toutes les dictatures et tous les consulat ; et son audace rendait l’autorité tribunitienne impuissante. Un tribun osa cependant se servir de la loi Icilia : Virginius accusa Cæson d’avoir frappé un de ses collègues malgré son caractère inviolable, et un plébéien attesta qu’il avait renversé sur la voie Suburane un vieillard, son frère, mort quelques jours après de ses blessures. Le peuple émut à ce récit de meurtre, et Cæson, laissé libre sous caution, eût été condamné à mort aux prochains comices, s’il ne se frit exilé de lui-même en Étrurie. On avait exigé de lui une caution de Ainsi que Coriolan, Cæson voulut se venger, et les tribuns vinrent un jour dénoncer au sénat une conspiration dont il était l’âme. Le Capitole devait être surpris, les tribuns et les chefs du peuple massacrés, les lois sacrées abolies. Le Capitole fut, en effet, l’année suivante occupé durant la nuit par le Sabin Herdonius, à la tête de 4000 aventuriers, esclaves ou bannis, parmi lesquels se trouvait peut-être Cæson (460)[5]. Cet audacieux coup de main n’effraya pas moins le sénat que le peuple, auquel le consul Valerius promit l’acceptation de la proposition Terentilia pour prix de son concours. Le Capitole fut repris avec le secours du dictateur de Tusculum, C. Manilius[6], et, de torts ceux qui l’occupaient, pas un n’échappa. Mais Valerius, le consul populaire, avait péri durant l’attaque, et il fut remplacé par Cincinnatus, qui crut fie sénat délié par cette mort de ses promesses. Tant que je serai consul, dit-il aux tribuns, votre loi ne passera pas, et avant de sortir de charge je nommerai un dictateur. Demain, j’emmène l’armée contre les Èques. Ils annonçaient leur opposition à l’enrôlement. Je n’ai pas besoin de nouveaux soldats, les légionnaires de Valerius n’ont pas été licenciés ; ils me suivront à l’Algide. Il voulait amener là les augures, leur faire consacrer un lieu pour délibérer et contraindre l’armée, comme représentant le peuple, à révoquer toutes les lois tribunitiennes[7]. Le sénat n’osa suivre son consul dans cette réaction violente : il se contenta de repousser la loi, mais les mêmes tribuns furent pour la troisième fois réélus ; ils le furent encore les années suivantes, jusqu’à cinq fois, et avec eux se représenta toujours l’odieuse proposition, malgré une nouvelle dictature de Cincinnatus, qui profita de son autorité sans appel pour exiler l’accusateur de son fils (458). Cet état de choses entretenait les esprits dans une telle fermentation, que le sénat crut prudent de consentir à ce qu’on nommât désormais dix tribuns, deux pour chaque classe (457). Le peuple, surtout celui des classes inférieures, attendait de cette augmentation une protection plus efficace, les patriciens une facilité plus grande pour acheter quelques membres du collège. D’autres concessions suivirent. En 456 le tribun Icilius demanda que les terres du domaine

public sur l’Aventin fussent distribuées au peuple[8]. Vainement les

patriciens troublèrent l’assemblée et renversèrent les urne ; les

tribuns soutenus par le brave Sicinius Dentatus, condamnèrent comme auteurs

de ces violences plusieurs jeunes patriciens à la confiscation de leurs

biens. Le sénat racheta secrètement ces terres et les leurs rendit. Mais les

tribuns avaient prouvé leur force, ils firent accepter la loi par les tribus,

forcèrent les consuls à la porter au sénat, et Icilius obtint même d’entrer

dans la curie pour défendre son plébiscite. De cette innovation sortit le

droit pour les tribuns de siéger et de parler dans cette assemblée ; plus

tard ils eurent même, comme les consuls et les préteurs, celui de la

convoquer[9]. La loi

passa ; beaucoup de pauvres gens qui habitaient hors de la ville vinrent

s’établir sur l’Aventin, et la force de la plèbe augmenta avec le nombre de

ceux qui pouvaient accourir sur le Forum au premier appel des tribuns. La

colline populaire se couvrit de maisons plébéiennes. Les citoyens trop

pauvres pour en construire une avec leurs seules ressources s’associèrent à

d’autres ; chaque étage eut ainsi son propriétaire, usage qui subsiste

encore à Rome, dans En 454 une loi présentée aux centuries par le consul Alternius, reconnut à tous les magistrats, même aux tribuns et aux édiles, le droit de punir d’une amende ceux qui ne leur montreraient pas le respect et l’obéissance que leur fonction commandait[11]. Le minimum en fût fixé à un mouton, et le maximum, auquel on ne devait arriver qu’en augmentant d’une tête pour chaque jour de refus, à deux moutons et trente bœufs. Du même coup cette loi mettait un terme à l’arbitraire dont les consuls avaient jusqu’alors usé dans la fixation des amendes.

L’apparition de la monnaie est un des grands événements de

l’histoire. fendant plus d’un siècle et demi, jusqu’en 268, les Romains se

contentèrent de leur lourde monnaie de bronze, quand, depuis bien longtemps, Le partage des terres de l’Aventin était une véritable loi agraire, et la loi Aternia, réprimait un des plus criants abus[16] que Terentilius avait attaqués. Le sénat espérait ainsi donner le change au peuple et éloigner, par des satisfactions partielles, deux demandes redoutables, la loi agraire et la loi Terentilia. Mais les tribus n’entendaient lui laisser ni trêve ni relâche : les deux propositions furent aussitôt reprises, et, pour les faire passer, on fit arriver au tribunat le plus renommé et le plus populaire des plébéiens, Sicinius Dentatus, vieux centurion qui avait assisté à 120 batailles, suivi 9 triomphes, tué 8 ennemis en combat singulier, reçu 45 blessures, dont pas une par derrière, mérité 185 colliers, 160 bracelets d’or, 18 lances, 25 harnais, enfin 14 couronnes civiques pour autant de citoyens qu’il avait sauvés[17]. Usant d’un moyen d’intimidation dont ses prédécesseurs s’étaient habilement servis, Sicinius condamna deux consuls à l’amende. Le sénat comprit qu’il fallait renoncer encore à la force, sauf à recourir à l’adresse pour détourner la révolution de ses voies. Il accepta la proposition Terentilia, que les tribuns avaient transformée en une demande de révision complète de la constitution[18]. Un des consulaires condamnés, Romilius, avait appuyé la rogation sans doute dans l’espérance que la nouvelle législation arracherait des mains des tribuns, si elle ne détruisait pas le tribunat lui-même, ce droit redouté d’accusation par-devant le peuple[19]. Dentatus, étonné, loua hautement son courage, abjura leur vieille haine, et, au nom du peuple, lui fit remise de l’amende qu’il devait payer au trésor de Cérès. — Cet argent, répondit Romilius, appartient maintenant aux dieux : personne n’a le droit d’en disposer. Et il refusa. Cependant trois commissaires furent désignés, Sp. Postumius, A. Manlius et P. Sulpicius, pour aller jusqu’à Athènes peut-être[20], plus certainement dans les villes grecques de l’Italie, recueillir les meilleures lois. Un de donner aux étrangers une haute idée du peuple romain, les questeurs firent décorer avec pompe les vaisseaux que montèrent les ambassadeurs. Rome fut tranquille durant l’absence des trois députés. A leur retour (452), quelques débats s’élevèrent pour la composition de la commission législative. C’est là que les grands attendaient les tribuns. La question était grave en effet, car toute l’antiquité pensait que le législateur devait être investi d’un pouvoir illimité. Les consuls, les tribuns, les édiles, les questeurs, allaient donc faire place à dix magistrats chargés de dresser le nouveau code. La plus précieuse des conquêtes républicaines, la provocatio, fut même suspendue, mais les droits conquis par les plébéiens depuis un demi-siècle furent sauvegardés[21]. D’ailleurs, avant de pouvoir être mises en vigueur, les nouvelles lois durent être soumises à l’approbation du sénat et à la sanction du peuple. Rome ne livrait donc pas ses libertés. En invoquant leur connaissance du droit, les patriciens se firent donner les dix places de législateurs. Ce premier choix décida que la réforme n’aurait pas de caractère politique. II. — LES DÉCEMVIRS (451-449).L’an 451, aux ides de mai, les décemvirs, tous personnages consulaires, entrèrent en charge. C’étaient : App. Claudius, T. Genucius, P. Sestius, T. Roinilius, C. Julius, T. Veturius, P. Horatius et les trois commissaires[22]. Chaque jour l’un d’eux avait la présidence, le gouvernement de la ville et les douze licteurs. Unanimes dans leurs actes, justes et affables envers tous, ils maintinrent la république clans une paix profonde, diminuant plutôt que dépassant leurs pouvoirs. Uri cadavre avait été trouvé dans la maison du patricien Sestius ; non seulement le décemvir Julius poursuivit l’accusation, Mais, bien qu’il eût le droit de juger sans appel, il déféra la cause à l’assemblée du peuple. A la fin de la première année, dix tables de lois furent affichées au forum, pour que chacun pût proposer des améliorations, revues ensuite par les décemvirs, puis approuvées par le si nat, acceptées dans des comices centuriates et sanctionnées par les cries sous la présidence du grand pontife. Les dieux semblèrent donner leur assentiment en envoyant des augures favorables. Ces dix tables étaient les vieilles coutumes de Rome ou de l’Italie primitive, mêlées à quelques emprunts faits aux législations des villes grecques, que l’Éphésien Hermodore avait expliques aux décemvirs[23]. Cependant le code n’était pas complet. Pour l’achever, on conserva ses pouvoirs à la commission législative, mais en l’appelant, suivant l’esprit de la constitution romaine, d’autres hommes. Parmi les décemvirs sortants était Appius Claudius, qui, la première année, avait caché son orgueil et son ambition sous des dehors populaires. Chargé de présider les comices d’élection, il combattait la candidature de Cincinnatus et de Capitolinus, qu’il n’aurait pu gagner à ses desseins, et ne laissa nommer que des gens qui lui étaient dévoués. Il ne craignit pas de recueillir des voix pour lui-même, bien que, comme président des comices, l’usage interdît sa réélection. Ses nouveaux collègues, hommes obscurs, se soumirent à son ascendant. Précédés de leurs cent vingt licteurs avec les verges et les haches, ils semblaient dix rois[24], et ils en avaient l’orgueil. Comme leurs prédécesseurs, ils étaient unanimes ; car ils s’étaient réciproquement promis que jamais l’opposition d’un d’entre eux n’arrêterait les actes de ses collègues[25] ; mais cet accord ne profitait qu’à leur pouvoir. Dès lors la fortune, l’honneur et la vie des citoyens furent à leur merci. Le sénat avait un beau rôle à prendre, celui de défenseur des libertés publiques. Il aima mieux se laisser aller à de vieilles rancunes, et vit avec joie cette tyrannie sortie d’une loi populaire. La jeunesse patricienne, depuis longtemps habituée, sous Appius et Casson, à la violence, devint à la ville comme l’armée des décemvirs, et les sénateurs, désertant leur poste à la curie, se dispersèrent dans leurs villas. Cependant les décemvirs publièrent deux nouvelles tables, remplies, dit Cicéron[26], de lois iniques ; et l’année s’écoula sans qu’ils annonçassent l’intention d’abdiquer. Rome s’était donné des maîtres. Il n’existait, en effet, aucun moyen légal d’enlever à un magistrat son imperium, quand il ne venait pas lui-même au Forum déclarer qu’il se démettait de sa fonction et jurer qu’il n’avait rien fait de contraire aux lois : jurare in leges. Heureusement les Sabins et les Èques renouvelèrent la guerre. Il fallut convoquer le sénat. Les États libres, qui changent de caractère et de sentiments au gré d’impulsions extérieures ou momentanées, doivent leur stabilité à l’existence de maisons dans lesquelles les principes et Ies opinions des aïeux se perpétuent, comme un héritage se transmet à la dernière postérité. Les patriciens populaires ne manquèrent pas cette fois à leur nom. Un Valerius se leva dès que la séance fut ouverte et, malgré Appius, qui lui refusait la parole, il dénonça la conjuration formée contre la liberté. Ce sont les Valerius et les Horatius qui ont chassé les rois, s’écria Horatius Barbatus, leurs descendants ne courberont pas la tête sous des Tarquins. Les décemvirs l’interrompent, le, menacent ; ils le feront précipiter de la roche Tarpéienne ; avais l’oncle même d’Appius se déclare contre lui. Cependant les conseils timides l’emportent, et, à la fin de cette orageuse séance, dix légions sont confiées aux décemvirs. Deux, armées sortirent de Rome. Mal conduites et indisposées contre leurs chefs, elles furent battues. Dans l’une servait Dentatus, qui ne cachait pas sa haine. Pour se débarrasser de lui, les décemvirs l’envoyèrent choisir l’emplacement d’un camp, en lui donnant pour escorte des soldats chargés de l’assassiner. L’Achille romain ne succomba qu’après avoir tué quinze des traîtres. On répandit le bruit qu’il avait péri dans une embuscade ; mais personne ne douta qu’il n’eût été sacrifié aux craintes des décemvirs. Un autre crime amena enfin leur chute. Du haut de son tribunal, Appius avait vu plusieurs fois une belle jeune fille, à peine adolescente, se rendre à une des écoles publiques que des affranchis tenaient sur le Forum, et une passion brutale s’était allumée dans son cœur. C’était la fille d’un des plus nobles plébéiens, Virginius, qui était alors à l’armée de l’Algide, et la fiancée de l’ancien tribun Icilius. Le décemvir suborne un de ses clients, Marcus Claudius, et le charge d’intenter par-devant lui un procès qui lisse tomber Virginie dans ses mains. La scène est bien romaine et admirablement contée par Tite-Live. Point de séduction, point de rapt ni de violence ouverte : l’iniquité s’accomplit avec l’observation de formes juridiques qui faisaient illusion sur la violation de la loi. Un étranger, ignorant le motif du procès, eût admiré, en voyant Appius, le magistrat impassible au milieu des injures. Un jour Claudius saisit la jeune fille en prétendant que, née d’une de ses esclaves, elle lui appartenait. Les pleurs de Virginie, les cris de sa nourrice ameutent la foule. Les amis de son père protestent contre cette insolente et mensongère prétention ; mais Claudius somme Appius de faire respecter son droit, et le juge inique, contrairement à la loi qu’il avait lui-même portée, adjuge la possession provisoire à son complice. Icilius se récrie, et la foule s’émeut ; Appius, avec une apparence hypocrite de légalité, consent à laisser Virginie libre jusqu’au lendemain, pour entendre la déposition du père et statuer sur le fait de la paternité. Mais, en même temps, il dépêche un secret émissaire aux chefs des légions de l’Algide pour leur enjoindre d’empêcher que Virginius ne sorte du camp. Les amis d’Icilius préviennent le messager de malheur, et, dès le matin, le père était sur le Forum avec sa fille et ses proches en habits de deuil. Sa présence n’arrête pas Appius. Tout ce qu’il y a d’hommes vaillants est aux armées ; dans Rome, il ne reste que les femmes, les vieillards, les enfants, et le décemvir croit que ses licteurs et ses clients suffiront à contenir cette foule timide. Aussi, dès que Claudius eut exposé sa demande, il déclara, sans laisser parler le père, que la preuve était faite et que Virginie était esclave. Claudius veut s’emparer d’elle ; les femmes qui entourent la jeune fille le repoussent, et Virginius, levant contre Appius ses bras menaçants, lui crie : C’est à Icilius que j’ai fiancé ma fille et non pas à toi ; c’est pour l’hymen et non pour la honte que je l’ai élevée. Et il ajoute, en montrant les citoyens désarmés : Ceux-ci le souffrirons-ils ?... peut-être ; mais ceux qui ont des armes ne le souffriront pas.

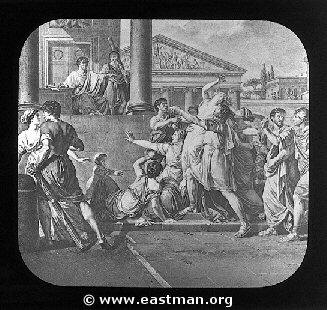

A ces paroles menaçantes, la multitude s’écarte

d’elle-même. Virginius, alors, n’espérant plus de secours, s’adresse au

décemvir : Appius, dit-il, pardonne à la douleur d’un père, et permets qu’ici, devant

la jeune fille, je demande à sa nourrice toute la vérité. Et il

entraîne Virginie vers un coin du Forum où se trouve un étal de boucher, y

saisit un couteau et l’en frappe au cœur, l’aimant mieux morte que déshonorée

; puis, tout couvert de son sang, il court à l’armée campée sur l’Algide. Les

soldats se soulèvent, marchent sur Rome, où ils occupent l’Aventin, et de là,

suivis de tout le peuple, vont se réunir sur le mont Sacré aux légions de Quelque temps les décemvirs hésitèrent, soutenu par une partie du sénat qui redoutait les suites d’une révolution plébéienne. Mais, s’il avait fallu céder quarante-six ans auparavant, quand le patriciat était encore tout-puissant et les plébéiens sans chefs, comment résister aujourd’hui que le peuple avait l’expérience de ses ; dernières luttes et la conscience de sa force[27] ? — Les décemvirs abdiquèrent (449). Cette histoire d’Appius est-elle de tous points véritable, et Tite Live n’a-t-il pas été, cette fois encore, l’écho des rancune, qui, durant dix années, avaient fait repousser la grande réforme populaire, la rédaction d’un corps de lois écrites ? On a représenté Appius comme un ami du peuple ; on a dit, en preuve, qu’il avait fait donner trois places à des plébéiens pour le second décemvirat ; qu’il s’était continué dans sa charge, afin de briser l’opposition des intransigeants du sénat qui refusaient d’accepter les deux dernières tables ; enfin que la tradition avait voulu consacrer par le sang d’une vierge la victoire. des plébéiens, comme le sang de Lucrèce, soixante ans plus tôt, avait consacré celle des grands. C’est possible ; mais, avec ce scepticisme à outrance, il n’y a plus d’histoire, et la négative ne pouvant être prouvée, le vieux récit conserve une partie, au moins, de ses droits. III — LES DOUZE TABLES.Les Douze Tables changèrent peu de chose à l’ancien droit des personnes. Les mœurs aristocratiques étaient trop profondément enracinées pour se laisser déjà modifier par l’esprit d’égalité et de justice que les tribuns feront peu à peu pénétrer dans la constitution romaine. Les décemvirs conservèrent au père de famille. là pouvoir absolu sur ses esclaves, ses enfants, sa femme et ses biens. S’il n’y a point de testament, l’héritage passe aux agnats, à leur défaut, aux gentiles ; la loi ne connaît pas encore les cognats ou parents de la femme[28]. Les Douze Tables n’ont pas introduit, comme on l’a quelquefois prétendu, un nouveau droit de la famille, accordant ii la femme et au fils plus de liberté. L’émancipation du fils par trois ventes simulées, l’affranchissait, il est vrai, de l’autorité paternelle, mais le privait de son héritage, car il souffrait par l’émancipation une diminution d’état civil, capitis diminutio, qui indiquait pour lui certaines incapacités, par exemple, d’hériter de son père, d’être tuteur de ses neveux, etc., puisque la capitis diminutio détruisait le jus agnationis. Le mariage, au contraire, par cohabitation ou par achat, coemptio, fut élevé, pour les droits de l’époux, à la sévérité du mariage patricien, usu anni continui in manum conveniebat[29]. Le plébéien eut alors, sur sa femme et sur ses enfants, la puissance conjugale et paternelle que le patricien seul avait jusqu’alors possédée et que, plus tard, le provincial n’obtiendra qu’avec la concession du droit de cité. C’est le mariage citait qui reçoit la sanction de la loi et qui est mis, pour ses effets, au niveau du mariage religieux, qu’il fera disparaître un jour. Dans quatre ans, Canuleius se servira des droits reconnus au mariage plébéien pour supprimer l’interdiction, conservée par les Douze Tables, des unions entre les deux ordres. Ainsi les portes de la cité patricienne s’ouvriront successivement aux plébéiens de Rome, aux alliés d’Italie, enfin aux sujets des provinces. L’ancienne gens patricienne avait dît être imitée de bonne heure dans les familles des riches plébéiens ; mais les liens de la clientèle se relâchant de jour en jour, Ies Douze Tables essayèrent de raffermir cette institution sociale de la vieille Italie. Si le patron fait dommage à son client, y est-il dit, qu’il soit dévoué. C’était un dernier effort pour rattacher à sa condition le client qui, trouvant dans la loi la protection qu’il avait autrefois cherchée près du puissant, s’éloignait de la gens pour se perdre dans la foule où il trouvait plus de liberté. Bientôt il en épousera les intérêts et les passions, comme les clients de Camille qui voteront contre lui. Révolution insensible, et cependant profonde, car une partie des forces de l’aristocratie passe ainsi dans le camp plébéien. La propriété resta aussi dans les mêmes conditions. Elle était ou publique ou privée. Pour la première, il n’y avait »mais prescription, parce que l’État ne pouvait perdre ses droits ; pouf la seconde, deux années suffisaient, car l’État avait intérêt à ce que les terres ne restassent pas sans culture. S’il s’agissait de biens meubles ou d’esclaves, c’était assez d’un an. Mais, contre le détenteur étranger, le droit restait toujours ouvert : adversus hostem æterna auctorita[30]. De là les efforts des provinciaux, quand Rome eut étendu au loin ses conquêtes, pour obtenir ce titre de citoyen, qui, entre autres privilèges, donnait, après une jouissance de deux années, le droit de propriété sur ces terres vagues, si nombreuses partout où les légions avaient passé. Dans les âges héroïques, la loi protège mal les personnes, parce que celles-ci savent se défendre elles-mêmes, et que le courage est respecté jusque dans la violence. Les Douze Tables n’ont donc que des peines comparativement légères pour les attaques contre les personnes. Mais, et ceci est caractéristique pour Rome, les attaques contre la propriété y sont cruellement punies. Le vol y devient une impiété ; car la propriété n’est pas seulement la puissance du riche et la vie du pauvre, tous les biens que la maison renferme sont un don des Pénates, et la moisson est Cérès même. Que celui qui aura enchanté ou séduit (excantasset, pellexerit) la moisson d’autrui, qui aura mené paître, la nuit, des troupeaux dans le champ de son voisin, ou coupé sa récolte[31], soit dévoué à Cérès, Cereri necator. — Que la nuit le voleur puisse être tué impunément ; le jour, s’il se défend. — Celui qui mettra le feu à un tas de blé, sera lié, battu avec les verges et brillé. Le débiteur insolvable sera vendu ou coupé par morceaux. Cependant les Douze Tables avaient adouci la sévérité de la lai de Numa sur l’enlèvement des bornes. Ce n’était plus un crime capital[32], bientôt ce ne sera qu’un délit, et la loi Mamilia (259 ou 165) se bornera à infliger une amende au coupable. Il était inévitable que le temps et l’esprit révolutionnaire de la commune plébéienne altéreraient le caractère sacré de la propriété des anciens jours. Pour les délits estimés moins graves, on retrouve les deux systèmes de pénalité en usage chez tous les peuples barbares . le talion ou représailles corporelles, et la composition. Celui qui rompt un membre payera bois cents as au blessé ; s’il ne compose pas avec lui, qu’il soit soumis au talion. Remarquons que ce peuple si dur a des lois relativement fort douces. Il ne connaît pas encore la torture, ne condamne ni à la prison ni aux travaux forcés. Tous les délits, même une bonne partie de ce que nous appellerions des crimes, étaient compensés par l’amende, peine que nous n’aimons point, parce qu’elle atteint non seulement le coupable, mais la famille, peine que les Romains préféraient, parce que tous les membres de la famille étaient alors solidaires. En fait de crimes, ils ne s’occupaient que de ceux qui portaient atteinte à la paix publique, et ils n’avaient pour les punir que deux châtiments : la mort et le bannissement. Le coupable était précipité de la roche Tarpéienne, étranglé dans le Tullianum ou battu de verges et décapité. La lex Porcia supprimera, au deuxième siècle, la peine de mort pour le citoyen. Cicéron nous a conservé, relativement aux funérailles, de curieuses prescriptions. Vous vous rappelez, dit-il, que, dans notre enfance, on nous faisait réciter, comme un chant nécessaire, les Douze Tables que presque personne aujourd’hui ne sait plus. Après avoir réduit le luxe à trois robes de deuil, autant de bandes de pourpre et dix joueurs de flûte, elles supprimaient les lamentations : Que les femmes ne se déchirent pas les joue ; qu’elles s’interdisent le lessus des funérailles[33]... Dispositions louables, car elles s’appliquaient aux pauvres comme aux riches, ce qui est fort naturel, puisque la mort efface toute différence. Autres dispositions : Que personne ne soit enseveli dans l’intérieur de la cité. Interdiction religieuse qui a fait reporter tous les tombeaux dans la campagne ou le long des routes conduisant à la ville. — Qu’en ne mette pas d’or dans les sépultures. Dépense inutile que l’Étrusque faisait volontiers, mais que le Romain s’épargne. Cependant celui dont les dents seront attachées avec un fil d’or peut être enseveli ou brûlé avec cet or. Respect du cadavre 4ue la main ne doit pas profaner et que consumera tout entier la flamme du bûcher ou la terre du tombeau. — Que le bûcher soit dressé à soixante pieds au moins de la maison d’autrui. Précaution contre l’incendie, afin que le mort ne nuise pas au vivant. Qu’on n’en polisse pas le bois avec le fer. Luxe inutile[34]. Qu’on supprime les repas funèbres, les parfums jetés dans la flamme, les boites à encens[35], les grandes couronnes, excepté celle que le mort aura gagnée par son courage et qui pourra, le jour des funérailles, être posée sur son front. Précautions prises pour restreindre la pompe affichée par les grands dans ces cérémonies. — Qu’on ne garde pas les os d’un mort afin de faire plus tard ses funérailles. Défense de célébrer plusieurs fois les obsèques d’une même personne et d’attirer, par ce spectacle répété, l’attention de la ville sur une même maison. La plupart de ces prescriptions étaient empruntées aux lois de Solon qui, lui aussi, avait voulu diminuer l’influence des eupatrides en restreignant l’ostentation dans les funérailles. Mais on verra que les sévérités de la loi ne prévalurent pas sur les mœurs. Les funérailles des grands furent toujours à Rome une des plus pompeuses cérémonies de la cité, et, par leurs tombeaux, les Romains ont créé un genre d’architecture que nous copions encore. Deux questions plus importantes au point de vue historique sont l’introduction de plusieurs lois favorables aux pauvres ou à l’ordre entier des plébéiens, et le caractère général que prend la loi dans les Douze Tables[36]. Dispositions favorables aux plébéiens : Celui qui prêtera à plus de 8 1/3 pour 100 rendra au quadruple. Que le nexus (l’esclave pour dettes) ne soit pas regardé comme infâme. Protection pour le débiteur contre l’usurier. — Dans les questions d’état, qu’on adjuge la provision en faveur de la liberté. Protection pour le faible contre le puissant. — Qu’il puisse se former des corporations ou collèges, pourvu qu’il n’y soit rien fait contre les lois et l’intérêt public. Droit pour les petits de s’associer entre eux. — Que le faux témoin et le juge corrompu soient précipités. Protection pour le plaideur pauvre contre le plaideur riche et le juge patricien. — Qu’il y ait toujours appel au peuple des sentences des magistrats. Consécration nouvelle de la loi Valeria, et restriction mise au pouvoir illimité de la dictature[37]. — Que le peuple seul, dans les comices centuriates, ait le pouvoir de rendre des sentences capitales. Attribution au peuple de la juridiction criminelle, enlevée aux consuls, à qui la lex Valeria de provocatione avait laissé le jugement en première instance[38]. C’est à l’assemblée des centuries, où tous, praticiens et plébéiens, sont confondus d’après l’ordre de leur fortune, que passent et le pouvoir et les titres. Les Douze Tables l’appellent maximum comitiatum, la véritable assemblée du peuple romain. Caractère général de la loi. Plus de lois personnelles ; ne privilegia inroganto. La législation civile des Douze Tables ne connaît que des citoyens romains. Ses dispositions ne sont faites ni pour un ordre ni pour une classe, et sa formule est toujours, si quis, si quelqu’un ; le patricien et le plébéien, le sénateur et le pontife, le riche et le prolétaire, sont égaux à ses yeux. Forti sanatique idem jus esto[39]. Ainsi, est enfin proclamée, par cet oubli de distinctions, autrefois si profondes, la définitive union des deux peuples, et ce peuple nouveau que forme l’universalité des citoyens a maintenant l’autorité Souveraine qui était jusqu’alors restée aux mains du populus patricien. Ce que le peuple aura ordonné en dernier lieu sera la loi. Deux remarques sont à faire sur ce texte : la première, c’est que la loi n’est plus la révélation de la nymphe Égérie ou les inspirations des dieux qui devaient rester mystérieuses et immuables ; le peuple qui l’a faite pourra la défaire. La seconde, c’est a définition simple et nette qui en est donnée. Les Romains ne l’ont pas cherchée dans des considérations philosophiques. Ils ne posent pas un principe : ils proclament un fait. Nouvelle preuve de cet esprit pratique qui ne demande à la vie et à la société que les résultats utiles qu’elles peuvent donner. Le peuple avait ainsi obtenu par les Douze Tables quelques améliorations matérielles, et, sinon l’égalité politique, dont le pauvre ne profite guère, du moins l’égalité devant la loi civile et criminelle, qui donne même au plus misérable le sentiment de la dignité d’homme. L’esprit aristocratique perce cependant dans ce code rédigé par des patriciens. Que le riche plaide pour le riche ; pour le pauvre qui voudra[40]. Ceci n’est que du dédain ; mais la loti a de bien grandes sévérités à l’égard des auteurs de vers outrageants, ou de ceux qui feraient des rassemblements nocturnes[41], et, dans un des derniers articles écrits par Appius, elle a consacré le droit haineux des anciens jours : Qu’il n’y ait point de mariages entre patriciens et plébéiens. C’est une protestation des anciens maîtres de Rome contre le caractère nouveau de la loi, au nom de leurs ancêtres, de la noblesse de leur race, de la religion des familles et de la protection particulière que les dieux leur accordent. Qu’il y ait égalité, puisqu’ils ne peuvent l’empêcher ; que les mêmes juges, la même loi, la même peine, frappent Fabius et Icilius : mais point de mésalliances ; hors du tribunal, que l’un retourne à la foule d’où il est sorti, l’autre à la curie, aux temples des dieux, à l’atrium héréditaire ! Les patriciens n’avaient, en effet, rien laissé changer à la constitution, ils restaient consuls et sénateurs, augures et pontifes, juges surtout ; et par les formes multipliées de la procédure que les plébéiens ignoraient, ils pouvaient rendre vaines cette publication de la loi et cette égalité civile qu’ils avaient été contraints de proclamer[42]. Dans les populeuses cités de l’Italie et de En résumé, la législation nouvelle avait fonda le droit civil de Rome ; dans quatre siècles, Cicéron en recommandera encore l’étude, carmen necessarium[44], et Gaius, sous les Antonins, fera un long commentaire des Douze Tables. Cette réforme ne répondait pas à toutes les espérances du peuple ; mais les décemvirs n’en avaient pas moins donné à la puissance plébéienne une nouvelle impulsion, si ce n’était par leurs lois, c’était par leurs violences de la dernière heure. |

Peu de temps après commença le monnayage officiel : l’État

n’avait d’abord certifié que la qualité du métal

Peu de temps après commença le monnayage officiel : l’État

n’avait d’abord certifié que la qualité du métal Continuant son rôle de magistrat uniquement préoccupé de

la justice et de l’ordre dans la cité, Appius cotisent à répondre.

Continuant son rôle de magistrat uniquement préoccupé de

la justice et de l’ordre dans la cité, Appius cotisent à répondre.