HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

LA BASTILLE

NOTICE SUR CARLYLE.

|

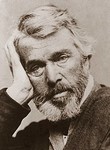

Le sort de tout génie original est d'appeler à la fois les critiques et les admirations excessives. Carlyle n'a pas échappé à la loi commune. Pour lui, dans le public anglais, il n'y a pas de milieu entre l'enthousiasme et le dédain. Les uns le dévorent avec avidité, les autres daignent à peine le lire. Il est certain que les obscurités de langage, les néologismes, les métaphores outrées, sont peu dans le goût britannique ; les Anglais n'apprécient guère la métaphysique dans l'histoire et l'idéal dans un tableau de faits. D'un autre côté, une vigoureuse personnalité a du charme pour le génie saxon ; les excursions hors de la voie commune lui plaisent ; le type original, ce qu'il appelle eccentric, est accueilli avec faveur. Sous ce rapport, Carlyle a dû réunir de nombreux suffrages. Il est difficile de s'éloigner davantage du langage commun et de la pensée commune. Rien de moins anglais que ses écrits, soit dans le fond, soit dans la forme. Souvent on dirait une traduction de l'allemand, quelquefois de notre Michelet, avec plus de hardiesse même et plus de profondeur. Il faut tenir compte aussi de l'esprit écossais, qui est resté vivant dans Carlyle, et laisse toujours à ses œuvres un goût de terroir. Ajoutez à cela une éducation ecclésiastique, un certain mysticisme biblique, et le fier esprit d'indépendance qui signalait les puritains, le tout mêlé à de profondes études dans les universités allemandes, et au génie personnel qui ne prend modèle sur rien, et ne s'inspire que de lui-même, et vous aurez un aperçu des qualités et des défauts de Carlyle. C'est un contraste singulier d'éléments qui semblent inconciliables, et nous ne saurions mieux peindre les oppositions qui se rencontrent chez lui qu'en signalant en lui le phénomène d'un protestant poétique. Aussi, peu d'écrivains ont-ils laissé des traces plus profondes de leur individualité. Ses livres sont une émanation de son tempérament particulier et de son idiosyncrasie ; dans ce sens, on peut les ranger parmi les productions littéraires les plus foncièrement originales ; ils sont réellement l'expression sincère et naturelle de l'esprit entier de l'auteur, de ses aspirations, de sa vie même. Sans connaître sa biographie, on pourrait presque en deviner les principaux détails rien qu'en lisant ses œuvres. Nous avons sous les yeux un admirable portrait de Carlyle, gravé par W. Jeffrey, d'après une photographie ; et c'est bien sous de pareils traits, avec une telle physionomie que notre imagination nous aurait pu représenter l'auteur de The French Revolution, a history. En voyant ces yeux ardents et calmes, ces bras croisés, dans l'attitude familière aux ministres presbytériens ; cette barbe inculte et hérissée ; ces cheveux blancs qui semblent avoir horreur du peigne, et qui retombent en désordre sur les oreilles, sur un large front, presque sur un nez magnifiquement dessiné ; ces lèvres expressives, cette tête parfaitement ronde, ce gilet fermé jusqu'au menton, quoique irrégulièrement boutonné ; cette cravate nouée aussi négligemment qu'une phrase de l'auteur, et sur laquelle retombe un col blanc, trop large, qui recouvre même le collet du gilet ; en voyant ce visage si profondément méditatif et l'ensemble de cet étrange personnage, on ne s'étonne plus des livres non moins étranges qu'il a publiés depuis trente-cinq ans. Il y a dans l'homme comme dans l'œuvre quelque chose d'apocalyptique : l'une est une énigme philosophique, l'autre un logogriphe vivant. Cette tête, sauvage et belle à la fois, est un mélange de puritanisme écossais et de démocratisme français ; étendez là-dessus une couche épaisse de mysticisme germanique, et vous expliquerez peut-être le caractère multiple de son style, de sa pensée ; ces phrases heurtées, ces abstractions incompréhensibles mêlées aux truisms les plus vulgaires et les plus éloquents ; cette exubérance de néologismes, cette richesse de barbarismes, cette surabondance de solécismes, qu'un homme de génie seul peut impunément se permettre ; ces périodes entières où vous ne trouvez pas un seul verbe ; ces parenthèses prodigieuses, ces digressions incroyables, ces métaphores impossibles, ces apostrophes, ces allégories, ces prosopopées. On a déjà comparé Carlyle à notre Michelet ; nous dirons à notre tour : Carlyle est un Michelet à la quatrième puissance ; Michelet est un Carlyle éminemment et exclusivement français. Thomas Carlyle est né en 1795, dans le comté de Dumfries, en Écosse, d'une famille de cultivateurs riches et entourés de la considération générale. Destiné, dès sa première enfance, à l'état ecclésiastique, il fut envoyé à l'université d'Édimbourg. Mais bien loin de s'occuper principalement et uniquement de théologie, il étudia avec plus d'empressement, avec une véritable passion, presque toutes les sciences, les mathématiques, la jurisprudence, les langues étrangères, et surtout le français et l'allemand. La première de ces langues fut pour lui une riche mine d'idées ; la seconde, qui devait influer davantage sur sa vie littéraire, imprima à son style ce cachet particulier qui lui fait une place à part dans la littérature de l'Angleterre contemporaine. Disciple de Schelling, de Fichte et de Hegel, il a gardé toute sa vie et dans toutes ses œuvres, des traces de la métaphysique et de la phraséologie allemandes. Ses premiers ouvrages furent, du reste, des traductions de l'allemand. Carlyle, comme tous les écrivains chez qui la pensée prédomine, comme tous les hommes de génie, Carlyle commença très-tard sa carrière littéraire. Il était âgé de trente ans, qu'il n'avait pas encore publié une seule ligne, même comme traducteur. En revanche, il avait longuement et profondément médité. Il avait quarante ans quand il donna sa première œuvre originale. Pour Carlyle, d'ailleurs, la vie littéraire est un sacerdoce ; dans les Lectures qu'il fit plus tard sur le culte des héros, il adoptait ouvertement la maxime de Fichte : Que le véritable homme de lettres doit être un prophète ou un prêtre, envoyé ici-bas pour discerner et mus faire connaître la présence de Dieu, qui a fait tous les hommes et toutes les choses. C'était donc là, à ses yeux, une très-sérieuse profession, et il n'était pas homme à l'embrasser légèrement. Il avait emprunté ses vues à ce sujet au traité de Fichte : Sur la destinée de l'humanité, qui en est une exposition complète. En 1825, il publia presque en même temps une Vie de Schiller (Life of Schiller), et une traduction du chef-d'œuvre de Gœthe : L'apprentissage de Wilhelm Meister (William Meister's Apprenticeship) ; deux ans plus tard, il fit paraître sous ce titre : German romances, un recueil, en quatre volumes, de nouvelles tirées de Gœthe, de Tieck, de Jean-Paul Richter, d'Hoffmann, etc. Le moment vint enfin où Carlyle voulut penser par lui-même, et vivre de sa vie propre et de sa seule inspiration. Collaborateur de l'Edinburgh Review et du Fraser's Magazine, il publia en 1835, dans ce dernier recueil, un ouvrage qui est resté l'un de ses chef-d'œuvre, et où se fait sentir à chaque page l'influence de Jean-Paul Richter et de Tieck, mêlée à des souvenirs personnels, a des détails intéressants de sa première enfance et de sa jeunesse. Cet ouvrage a pour titre : Sartor resartus, titre intraduisible qui signifie quelque chose comme : Le tailleur cousu. C'est une traduction fictive et burlesque d'un prétendu livre allemand intitulé : Origine et enfance des vêtements, par Herr Diogenes Teufelsdrœck (crotté du diable), publié dans la ville de Weissnichtwo (je ne sais où), chez les libraires Stillschweigen et compagnie. Citons-en un ou deux fragments. Écoutez en quels termes il nous apprend ses premières impressions d'enfance. Nous sommes au village fantastique de Entepfühl. Alors — c'est le docteur Teufelsdrœck qui parle — je commençai à reconnaître qu'Entepfühl était situé au milieu d'une contrée, d'un monde, où se trouvaient certaines choses qui se nommaient histoire, biographie, etc., auxquelles je pourrais, moi aussi, travailler un jour, par la plume et par la parole. La diligence, qui se traînait péniblement sous la masse des voyageurs et des bagages, traversait notre village, arrivant par le nord, au point du jour, et partant vers le sud à la tombée de la nuit, me fit faire de semblables réflexions jusqu'à ma huitième année. J'avais toujours pensé que cette diligence était quelque lune terrestre, dont le lever et le coucher étaient comme ceux de la lune céleste, réglés par une loi de la nature ; que, venue des cités lointaines, elle parcourait les grandes routes vers d'autres cités lointaines, les réunissant, et, comme une grande navette, les resserrant entre .elles. Alors je fis cette réflexion — si vraie aussi dans les choses de l'esprit — : quelque route que tu prennes, fût-ce cette simple route d'Entepfühl, elle te conduira jusqu'à l'extrémité du monde. Voici comment il peint, dans un autre endroit, ses professeurs : Nos maîtres étaient d'insupportables pédants, n'ayant aucune connaissance de la nature de l'homme ni de celle de l'enfant ; ne connaissant aucune chose, en un mot, si ce n'est leurs dictionnaires et leurs livres de comptes trimestriels. Ils nous accablaient sous le poids d'innombrables paroles mortes, et c'est là ce qu'ils appelaient développer l'esprit de la jeunesse. Comment un moulin de gérondifs, inanimé, automatique, dont le pareil sera, au siècle prochain, fabriqué à Nuremberg avec du bois et du cuir, pourrait-il aider au développement de quelque chose, encore moins de l'esprit, qui ne croît pas comme un végétal, mais qui se développe par le mystérieux contact de l'esprit ? Comment donnera-t-il la lumière et la flamme, celui dont l'âme est un foyer éteint, rempli de cendres froides ? Les professeurs d'Hinter-Schlag — frappe par derrière — connaissaient assez bien leur syntaxe ; et quant à l'âme humaine, ils savaient une seule chose, c'est qu'il y avait en elle une faculté nommée mémoire, que l'on pouvait développer en fustigeant de verges les tissus musculaires et l'épiderme. Cet essai biographique sur le docteur Teufelsdrœck est écrit d'un bout à l'autre avec un humour admirablement soutenu. Il y a parfois dans ses portraits, dans ses tableaux, dans ses récits, une telle gaieté, une telle verve, qu'il faut remonter jusqu'à Rabelais pour trouver rien de comparable. Mais si, comme satirique, Carlyle est égal à ce grand esprit, il lui est supérieur par la pureté et la noblesse du but qu'il poursuit. Rabelais est un sceptique, indifférent à tout : il n'a pas, comme Carlyle, ces éclairs d'enthousiasme religieux, cette légitime indignation contre la bassesse, cette pitié bienveillante pour la faiblesse des hommes. Le vrai satirique est rarement aussi philanthrope et aussi pieux. Il y a dans Carlyle du prédicateur. C'est une sorte de prêtre laïque ; on retrouve à chaque page, dans ses écrits, des traces de son éducation première et de son premier état. Il prêche honnêtement et sincèrement ce qu'il croit être la vérité. Le Sartor resartus est le développement de cette pensée de Fichte, que toutes choses dans l'univers visible, nous- mêmes et tous les hommes, que tout cela est une sorte de vêtement ou d'apparence sensuelle, sous laquelle se cache la réalité absolue ; que l'univers entier n'est qu'une des formes de l'esprit éternel de Dieu ; que le temps et l'espace ne sont que des modes de nos sens bornés, de sorte que le où et le quand, quoique inséparables en apparence de nos pensées, ne sont que superficiellement adhérents à la pensée ; que nous devons concevoir Dieu comme habitant un universel ici, un perpétuel maintenant, et considérer la nature comme le vêtement qu'il porte pour se rendre visible à nos yeux. Ces idées forment la base du système philosophique de Carlyle. D'après lui, les phénomènes de notre vie sociale, les aspects extérieurs, les formes, les modes de ce monde ne sont que les simples vêtements de l'esprit humain, utiles et convenables, tant qu'ils servent, mais qui ne tardent pas à s'user et sont mis au rebut. La vérité qu'il peut y avoir au fond de ce paradoxe n'est nullement étouffée par les commentaires saugrenus et amusants du docteur Diogène Teufelsdrœck, professeur des choses en général à l'Université de je ne sais où. Cette inimitable figure d'un solitaire philosophe allemand avec sa vaste érudition, ses aventures excentriques, son stoïcisme sublime qui le fait planer à cent mille pieds au-dessus de ce monde, sa bienveillance inaltérable, son honnêteté, sa piété, son courage, sa langue mystico-vulgaire constitue un des types les plus curieux que nous connaissions. L'auteur attribue à cet apôtre de la foi transcendantaliste, avec un air de gravité parfaite, les plus incroyables opinions, déduites logiquement de sa philosophie du vête ment, illustrées par les plus grotesques exemples et exprimées dans un langage qui n'est qu'un pastiche caricatural du langage ordinaire des savants professeurs allemands. Tout cela est entremêlé d'observations infiniment spirituelles sur les tailleurs, sur les dandys, sur les modes. Par malheur, cette œuvre a exercé une influence regrettable sur le style de l'auteur. A force d'exagérer son héros et de lui prêter un idiome à part, Carlyle a fini par endosser lui-même, à son insu, l'habit du docteur Teufelsdrœck et par s'assimiler, à jamais, son dialecte barbare, emberlificoté, hyper-métaphorique ; ses saccades brusques, ses inversions outrées, son abondance pléthorique, ses innombrables néologismes, ses répétitions incessantes de sobriquets, son abus des adverbes et des conjonctions, qu'il omet là où il en faudrait, qu'il accumule là où il n'en faudrait pas, son adoption trop facile et trop généreuse de locutions et de mots allemands, français, écossais, ou de termes d'argot auxquels il donne indûment droit de cité. Carlyle a imité sans le savoir les conteurs fantastiques de l'Allemagne ; Tieck, Hoffmann, Jean-Paul Richter, surtout, ont déteint sur lui ; son Teufelsdrœck nous rappelle trait pour trait l'amusant docteur Schopp, dans le Titan de Jean-Paul. Cette imitation, cette déviation du style de Carlyle est encore plus frappante, si on se rappelle ses premiers ouvrages qui sont écrits avec une pureté, une correction, une propriété des termes, une sobriété d'expression, qui font penser à Johnson. Comme compensation, Carlyle dispose d'un riche vocabulaire ; il sait tracer un tableau ou faire un récit avec le moins possible de mots admirablement choisis ; il n'est parfois que trop incisif et trop énergique, et fatiguerait presque par la rapidité de ses coups de pinceau. Ces qualités, aussi bien que la vigueur de son imagination dramatique et de ses facultés descriptives, n'ont jamais été mieux mises en lumière que dans son Histoire de la révolution française. C'est surtout dans cette œuvre que se remarque l'absence de tout préjugé britannique, nous ajouterons même, de tout préjugé historique. Nulle part, chez aucun écrivain français, ne se rencontre une aussi profonde intelligence des causes de ce grand mouvement social. Avant même M. Michelet, qui a compris ce qu'il y eut de gigantesque dans l'insurrection populaire, Carlyle démontre que le grand acteur dans toutes les scènes de la révolution, c'est la foule, la masse, le peuple. Pour lui, la révolution n'est ni dans les fautes de la royauté, ni dans les luttes de l'Assemblée nationale, mais dans les misères de vingt-cinq millions d'affamés. Et il ne recule pas devant la formule nouvelle qui doit résumer sa pensée : cette formule est le sans-culottisme. La destructive colère du sans-culottisme, voilà, dit-il, ce que nous allons raconter, n'ayant malheureusement pas de voix pour chanter. Grand phénomène, assurément ! transcendantal, dépassant toutes règles, toute expérience, le phénomène couronnement de nos temps modernes !... Ne redoutez pas le sans-culottisme, reconnaissez-le pour ce qu'il est, l'inévitable et terrible fin de beaucoup de choses, le miraculeux commencement de beaucoup... Mais quant à juger et mesurer cette chose, incommensurable, le sans-culottisme, à l'expliquer, à en rendre compte, à le réduire à une vaine formule logique, ne l'essayez pas. Bien moins encore faut-il vociférer jusqu'à l'enrouement, pour le maudire ; car déjà cela a été fait sur tous les tons et sur une grande échelle. Enfin, Carlyle résume son appréciation du sans-culottisme par cette belle métaphore : Voici venir le phénix du monde, consumé dans le feu, et renaissant dans le feu ; ses grandes ailes éventent l'espace, sa mélodie de mort retentit au loin dans le tonnerre des batailles et la chute des villes ; la flamme funéraire lèche le ciel et enveloppe toutes choses ; c'est la mort et la naissance d'un monde. Carlyle n'est cependant nullement d'humeur jacobine. Il déplore les excès, a de profonds accès de pitié pour la royauté mourante, n'accorde aucune admiration aux hommes de la révolution, si ce n'est à Mirabeau et quelque peu à Danton ; mais il reconnaît hautement la légitimité des insurrections populaires provoquées par des siècles d'oppression et de misère. Si l'on pouvait introduire un esprit aussi original dans nos classifications politiques, il pourrait être placé au premier rang de ceux que nous appelons les socialistes. C'est après tout la révolution française considérée de son point de vue vrai et productif, en dehors des théories philosophiques et des fabriques de constitution. Cette stérile contre-partie de discussions est peinte d'une manière originale par notre auteur. Quant à l'Assemblée nationale, dit-il, en tant qu'elle domine encore de haut sur la France, à la façon d'un carroccio hautement suspendu, quoique n'étant plus à l'avant-garde, sonnant encore les signaux pour la marche et la retraite, elle est et continue d'être une réalité parmi les réalités. Mais en tant qu'elle s'occupe de faire une constitution, elle n'est qu'une impuissance et une chimère. Hélas ! dans ces édifices héroïques, ces châteaux de cartes, Montesquieu-Mably, quoique salués par les acclamations de tout un monde, quel intérêt y a-t-il ? Lancée dans cette voie, une auguste Assemblée nationale ne devient autre chose qu'un sanhédrin de pédants, sinon une fabrique de gérondifs, au moins rien de plus utile ; et les bruyants débats, les interminables récriminations sur les droits de l'homme, le droit de paix et de guerre, le véto suspensif, le véto absolu, ne semblent-ils pas reproduire cette fameuse malédiction de pédants : Que Dieu vous confonde pour votre théorie des verbes irréguliers. Puis il ajoute plus loin : Mais, après tout, que peut faire une infortunée Assemblée nationale ? Considérez seulement qu'ils sont là douze cents individus mélangés : pas une unité d'entre eux qui n'ait son propre appareil de pensée, son propre appareil de parole. Dans chaque unité il y a quelque croyance, quelque espérance, différentes chez tous, sur la régénération nécessaire de la France, sur la mission qu'il lui appartient individuellement d'accomplir. Douze cents forces séparées, attachées pêle-mêle à tout objet, et pêle-mêle sur tous les côtés de l'objet, avec injonction de tirer sous peine de mort ! Ou bien est-ce généralement dans la nature des assemblées nationales d'aboutir après un bruit et un travail sans fin, à ne faire rien ? Les gouvernements représentatifs sont-ils au fond, la plupart, également des tyrannies ? Dirons-nous que ces tyrans, ces ambitieux disputeurs, venus de tous les coins du pays, se réunissent de cette manière dans un seul local, et là avec des motions et des contre-motions, avec du jargon et du vacarme se paralysent l'un l'autre, et produisent, pour résultat net, zéro ; le pays, pendant ce temps-là, se gouvernant ou se guidant lui-même avec ce qui peut exister de sagesse reconnue ou non reconnue dans des têtes individuelles figurant çà et là. Et cependant, cela même était un grand progrès : car dans les vieux temps, avec leurs factions guelfes et gibelines, avec leurs roses rouges et leurs roses blanches, les partis arrivaient à paralyser aussi bien le pays tout entier. En outre, ceux-ci font l'affaire sur un champ de bataille bien plus étroit, entre les quatre murs de l'assemblée, avec çà et là quelques postes avancés de hustings ou de tonneaux ; ils la font d'ailleurs avec la langue non avec le sabre, ce qui dans l'art de produire zéro peut encore compter pour un grand progrès. Nous avons cité ces passages pour bien résumer la pensée fondamentale du livre de Carlyle., qui est toute dans ces deux contrastes : puissance de l'action populaire, impuissance de l'action parlementaire. Ce même phénomène s'est reproduit dans toutes nos révolutions ultérieures. N'y a-t-il pas là un enseignement dont nous puissions faire notre profit, et ne s'y trouve-t-il pas l'obligation de faire tous nos efforts pour éclairer le peuple, afin que son action se trouve en même temps fortifiée et modérée par le sentiment du droit. C'est après la révolution de 1830, au milieu de l'exaltation générale des esprits en Europe, que Carlyle conçut la première idée de son livre sur la révolution française, qu'il publia en 1836. Nous ne pouvons pas étudier ni apprécier longuement ici tous les ouvrages de Carlyle. Voici les plus importants après the French Révolution et Sartor resartus. D'abord, ses Lectures on Heroes, Hero-worship, and the Heroic in History (Lectures sur les héros, le culte des héros et l'héroïsme en histoire), lectures délivrées en 1840, et réunies en volume l'année suivante. Cet ouvrage marque la seconde phase du système d'enseignement moral et philosophique de Carlyle, phase dans laquelle la plupart de ses premiers disciples ont quelque peu hésité à le suivre jusqu'au bout. Cet ouvrage lui avait peut-être été suggéré par les essais biographiques et les mémoires qui l'avaient occupé jusque en 1840, et par l'intérêt que présentaient quelques éminentes personnalités dans son histoire de la révolution française. Pour Carlyle, toutes les grandes choses sont l'œuvre de quelques individualités, ce qui est précisément le contraire de ce qu'il a démontré dans la révolution française. Carlyle, cependant, ne considère pas les héros comme des individus hors ligne, doués de facultés exceptionnelles ; c'est tout le contraire. Pour faire un héros, il ne faut qu'une âme créée par Dieu, qui soit fidèle à son origine. Pour lui, les puritains du XVIIIe siècle étaient une nation de héros. Un autre ouvrage capital de Carlyle qui a pour titre : the Past and the present tirne (le Passé et le présent, 1844), peut être regardé comme le résumé des opinions de l'auteur sur toutes les grandes questions politiques et sociales, et en même temps comme une de ses œuvres les plus parfaites au point de vue littéraire. Nulle part, Carlyle n'a plus heureusement employé ses merveilleuses facultés satiriques. Le Chartisme, brochure publiée en 1839, et les Pamphlets du dernier jour (Latter day Pamphlets), parus en 1850, en sont comme le corollaire. En 1854, il donna une biographie de son ami John Stirling. En 1846, il avait publié la Vie de Cromwell (Life of Cromwell), que M. Taine, dans l'ouvrage fort intéressant qu'il a consacré à Carlyle[1] considère comme son chef-d'œuvre. Nous ne partageons pas tout à fait cette -manière de voir, la Vie de Cromwell ne vaut, à notre sens, ni le Sartor resartus, ni Past and present, ni Hero-worship, ni surtout the French Revolution. Quelques personnes considèrent comme le chef-d'œuvre historique de Carlyle, l'ouvrage qu'il achève en ce moment, dont six volumes déjà ont paru depuis 1858, the History of Frédéric the Great (Histoire de Frédéric le Grand). Dans ce livre, le style de Carlyle s'est épuré, simplifié, sa pensée est plus sévère, plus précise, moins nuageuse. La rhétorique est plus souvent absente, la déclamation beaucoup plus rare, et on y trouve une érudition prodigieuse. Cette érudition même est peut-être excessive, à la façon des Allemands. Il faut lire trois volumes d'histoires préliminaires avant d'arriver à Frédéric qui doit être le héros du récit. L'influence de Carlyle sur la génération actuelle a été considérable. Une grande partie des réformes politiques, sociales, administratives, réclamées par lui, ont été déjà réalisées. On retrouve à chaque instant ses idées dans les discours, les sermons, les essais, les nouvelles et les fictions populaires du jour ! Carlyle a fait école, et parmi ses disciples les plus distingués, nous devons citer M. Kingsley et M. Anthony Trollope, les deux romanciers à la mode. Il ne nous appartient guère de parler de notre traduction. Les Anglais qui souvent ont de la peine à le comprendre dans leur propre langue ont déclaré Carlyle intraduisible. Nous reconnaissons volontiers que c'est un rude jouteur, mais nous avons été assez téméraires pour faire appel de la sentence britannique. Seulement, comme nous nous sommes attachés à suivre de près le texte de notre auteur, même dans les parties les plus tourmentées et les plus confuses, nous demandons indulgence au lecteur français pour des métaphores outrées et d'effrayants néologismes que nous avons dû reproduire. Nous aurions aussi pu combattre, par quelques notes, certaines appréciations, soit des personnes, soit des choses, que nous n'acceptons pas, et même quelques erreurs historiques ; mais nous avons tenu à laisser à Carlyle sa physionomie inaltérée. LES TRADUCTEURS. |