LES SPECTACLES ANTIQUES

ROME

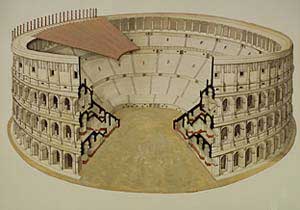

L’an 80 de Jésus-Christ.Faustus habite au Vélabre, et, sa maison domine le Tibre. C’est la sixième heure, Faustus va sortir. Il est accompagné de Nicias, le plus cher de ses amis. Longtemps Nicias a vécu loin de bonne, dans Athènes, la patrie de sa mère ; son éducation toute grecque a fait de lui un affiné de bonne grâce et de don goût. Faustus et Nicias ont quitté la table de joyeuse humeur, heureux de se revoir, heureux de vivre. Titus, fils de Vespasien, inaugure le Colisée. On annonce que les fêtes dureront cent jours, ; que plus de dix mille captifs, toute une armée, plus de cinq mille bêtes fauves, y combattront, y périront ; Faustus ne saurait manquer d’y paraître. Si le luxe de ses vêtements, ses élégances toujours docilement soumises à la mode dernière, les recherches savantes de sa table, sa générosité et ses, origines illustres le font compter entre les delicatuli les mieux accrédités de Rome, il est bien romain de cœur, d’instinct et d’habitude. Les combats de gladiateurs ne sont pas pour lui déplaire. Cependant un attrait plus doux appelle Faustus à l’amphithéâtre. Faustus aime Lælia, la nièce de la grande Vestale ; il rêve la joie de cet hyménée. Si Lælia assiste, comme il le croit, aux fêtes de l’amphithéâtre, peut-être d’un mot, d’un signe, d’un regard surpris, lui donnera-t-elle mieux qu’une espérance ; car la famille a été pressentie, la réponse ne saurait tarder. Nicias suit Faustus, mais sans hâte et sans enthousiasme. Il se résigne à ses devoirs d’ami et de confident ; un dévot de Sophocle et d’Euripide, comme il s’honore de l’être, répugne aux jeux sanglants. Sénèque a dit : Quelle honte ! Tuer par jeu l’homme qui est chose sacrée, et cela pour l’amusement de ses semblables ! Nicias pense comme Sénèque. La litière est là qui les attend. Faustus n’a pas fait, venir quelque litière de louage prise au castra lecticariorum. Cette litière est sienne et les lecticarii, les quatre esclaves cappadociens qui se tiennent debout, tout prêts à l’enlever, lui appartiennent. Le pedisequus, que tout riche Romain emmène avec lui, guette les ordres de Faustus. Sur un signe, il écarte les rideaux de pourpre qui ombragent plutôt qu’ils n’enferment la litière. Les matelas, moelleux et de fin duvet de cygne, sont supportés par des sangles. Côte à côte les deux amis y prennent place. Les Cappadociens, rompus à ce labeur qui leur est habituel, enlèvent la litière et la placent sur leurs épaules. Puis ils se mettent en marche d’un pas régulièrement rythmé. Bronzés, le coi inondé de sueur sous l’effort et le soleil ardent, les bras nus, les jambes nues, ne portant qu’une tunique légère, ils semblent quatre statues de bronze qui s’animent, mais qui restent sans parole et sans pensée. Le pedisequns précède la litière ; il crie aux passants de se ranger. La précaution n’est pas inutile, jamais il ne fallut tant crier, car la foule est immense. On franchit l’arc de Fabius, puis la voûte encore encombrée d’échafaudages de l’arc de Titus. Voici les deux amis devant l’amphithéâtre. Il occupe tout entier le vallon qui sépare l’Esquilin du Cœlius. Quatre étages. Trois étages de quatre-vingts arcades chacun, puis une attique sillonnée de pilastres et plus haute que n’est un étage ; dans l’ouverture des arcades autant de statues encadrées et détachant leurs nobles draperies ou leur nudité triomphale sur l’ombre des galeries, c’est grand, c’est magnifique, fastueux comme un temple, fermé comme une prison ; car cette enceinte ne révèle pas ce qu’elle cache, et ce mystère lui donne une formidable majesté. Les porteurs s’arrêtent, la litière est posée à terre. Que l’on vienne nous reprendre à la sortie ! dit Faustus, et, suivi de Nicias, il pénètre au premier ambulacre. Les grilles de bronze ne sont ouvertes qu’à demi. Les designatores s’y tiennent ; vérifiant les tessères, renvoyant les petites gens aux portes qui leur sont assignées, accueillant les privilégiés qui ont droit à des places particulières. Faustus est de ceux qui en toute assurance se présentent partout ; il le doit à son nom, à la gloire de sa famille, à sa bonne mine, à sa fortune. Il sait ce qu’il vaut ; il sait le faire valoir et le faire sentir. Il se nomme, et laisse tomber une pièce de monnaie dans la main du designator, qui aussitôt recule et profondément s’incline. Cependant depuis plusieurs heures déjà la foule s’épand, roule, se précipite. Il semble que Rome tout entière se vide. Les boutiques, les temples sont fermés : on a laissé les esclaves garder la maison, les dieux se garderont tout seuls. C’est un affolement, c’est un délire ! Bien souvent, aux temps héroïques des rois et des premiers consuls, le Tibre indompté débordait de son lit, il ne laissait émerger au-dessus de ses flots jaunes que les sept collines ; et le fleuve, étonné de ces îles nouvelles, grondait, tourbillonnait tout alentour. C’est maintenant une inondation d’hommes. Les sept collines déversent leurs habitants. On est venu du Caelius, de l’Esquilin tout voisins de l’amphithéâtre, on est venu du Quirinal et du Viminal, de l’Aventin, on est accouru des nouveaux quartiers bâtis dans le Champ de Mars, puis des lointains faubourgs, du Janicule et du mont Vatican. Autant de ruelles, autant de ruisseaux ; autant de rues, autant de torrents ; autant de grandes voies, autant de fleuves ; autant de carrefours, autant de lacs où les flots s’arrêtent quelques instants. Incertains, ils refluent ; furieux, ils se heurtent. Ils montent, ils cherchent, ils trouvent une nouvelle issue. Ils s’y jettent, ils s’engouffrent ; ils fuient. Le forum est une mer grondante, hurlante. Nulle part on ne découvre les dalles tant la foule est compacte. Et quel bariolage de costumes, de coiffures ! Ce ne sont pas les seuls habitants de la ville. La toge blanche des citadins se froisse à de plus grossiers vêtements. Les campagnes voisines se sont ruées dans la ville. L’annonce d’un triomphe et de ses pompes glorieuses n’aurait pas attiré un semblable concours. Les montagnards à la casaque faite d’une peau de mouton coudoient les bergers enveloppés majestueusement aux plis d’un lourd manteau de laine. Les bouviers n’ont pas voulu se dessaisir du long bateau ferré qui Bite la lenteur solennelle de leurs attelages. Ils sont graves et, malgré la foule qui les presse, marchent comme des pontifes menant leurs bêtes au sacrifice. Les autres sont venus la veillé ; ils ont remisé leurs charrettes et leurs chevaux en quelque hôtellerie populacière. Ils ont vendu le vin de leurs vignes, et l’argent touché est là qui sonne au fond d’un sac soigneusement caché dans leur ceinture. Ils sont riches. Quand ils rentreront au village, la femme, ne trouvant plus toute la somme promise, les accablera d’injures. Mais bah ! l’amphithéâtre Flavien n’est pas inauguré tous les jours ; on peut bien faire quelques folies, et sans être Socrate braver pour un si grand plaisir les clameurs de la ménagère. Xantippe fera mieux de se taire si elle craint d’être battue. On est venir d’Arpinum qui vit naître Marius et Cicéron, des montagnes lointaines où les Volsques et les Herniques ont longtemps défié les armes romaines. des monts Albains et des lacs bleus qui s’y cachent dans la sombre verdure des forêts ; on est venu de Prœneste, toujours frais au milieu des chaleurs ardentes de l’été, de l’aimable Tibur d’Horace où les cascatelles gazouillantes scandent les strophes du poète qui les a si bien chantées. Le Tibre lui-même, par on ne sait quel prodige, rebroussant chemin vers sa source, a charrié jusqu’à Rome les bateliers, les marins, cette écume, cette tourbe humaine que la mer jette aux rivages d’Ostie. Et tous ces gens d’origine si diverse, les uns hâlés du soleil, les autres pâlis dans l’ombre des ateliers ténébreux, parlent, crient, s’appellent, se raillent, rient, jurent les dieux. C’est un concert discordant, un tumulte sans nom. Les montagnards ont la voix rauque ; on croit les entendre héler leurs chèvres et leur latin grossier est semé de vieux mots étrusques désappris des citadins. Quelques mots grecs, harmonieux et sonores, éclatent aux lèvres des pécheurs, et d’un accent dur et guttural les matelots se lancent en plein visage de vieux jurons phéniciens. Tous cependant n’ont qu’un seul but ; âmes viles, esprits déliés, cœurs ardents, vibrent et se’ confondent dans l’unisson d’une commune espérance et d’une commune pensée. Voilà qu’un lourd chariot débouche d’une rue qui serpente en arrière du Palatin. Deux buffles aux jambes courtes, tête basse, bouche écumante, grands yeux stupides et leur front plat armé de ornes rugueuses, péniblement le traînent. La foule s’écarte ; c’est de la complaisance, presque du respect. Qu’est-ce donc qui vient là ? Un maître ? un roi ? un dieu ? En effet, ou du moins il ne s’en faut pas de beaucoup. Le chariot porte une cage aux barreaux de fer, et deux lions y sont couchés. Qu’on leur pardonne ! ils ne sont, arrivés que de la veille ; mais il est temps encore ; ces fiers acteurs ne sauraient manquer leur entrée. On les regarde, on les approche, on les appelle ; ils ne bougent pas, ils se taisent. C’est de l’orgueil, peut-être du mépris. On les insulte, on les raille. Un enfant se faufile auprès du chariot ; il se hisse sur le timon, il est, armé d’une baguette. C’est un bel enfant blond, aux yeux noirs pleins de sourires. Il veut s’amuser ce petit. Qui sait ? on ne voudra peut-être pas le laisser entrer dans l’amphithéâtre. L’un des lions s’étend au bord de la cage, toujours silencieux ; l’enfant s’apprête, il vise bien et d’un seul coup de baguette il lui crève un œil. Un cri éclate effroyable, quelque chose de jaune a dépassé les barreaux. L’enfant retombe sur la chaussée, de son bras déchiré plus rien ne reste qu’une guenille sanguinolente. Suffoqué, pâle, il crache dans la cage et crie : Méchante bête ! Il parait que c’est la bête qui est méchante. Mais les belluaires ne veulent pas que l’on mutile leurs animaux ; ce sont leurs amis, c’est presque leur famille. Ils rejettent dans la foule le blessé qui s’évanouit, et bientôt chariot, hommes et bêtes disparaissent aux ténèbres des arcades béantes. Dans son vaste bassin circulaire tout revêtu de marbre, la meta sudans épanche une eau limpide. Les baladins, c’est une vieille habitude, tiennent là boutique et font parade ; mais ils ont tous battu en retraite. Ils ne sauraient soutenir la concurrence avec les gladiateurs. Des marchands ont remplacé les baladins, marchands d’eau glacée, de gâteaux, de fruits surtout ; et sur la margelle de marbre les grenades entr’ouvertes, les cédrats, les citrons dorés se dressent en pyramides, les pastèques découpées par tranches montrent leur belle chair rosée où les pépins noirs font tache ainsi que des grains du beauté sur un frais visage de vingt ans. Mais les marchands, les marchandes, ont bientôt grande peine à défendre leur étalage ; on les presse, on les pousse ; un remous plus brutal les emporte ; au milieu des rires et des quolibets, c’est une déroute, c’est un pillage. Les fruits roulent sous les pieds ou tombent dams la fontaine, et les enfants clapotant, éclaboussés des pieds à la tête, se disputent les épaves du naufrage. Cependant des soldats, des prétoriens sont venus renforcer les designatores. La précaution est prudente, mais inutile bientôt. En vain les premiers arrivants voudraient reculer, ils sont, emportés d’un courant irrésistible. Une dernière poussée, celle-ci plus terrible ; et les grilles descellées s’abattent. Pourquoi non ? L’amphithéâtre, assure-t-on, peut contenir plus de cent mille spectateurs ; il en viendra plus encore, c’est, une ville dans la ville. On se pressera s’il le faut. Les dieux ont leurs temples, les riches ont leurs villas, les sénateurs ont leur curie, les avocats ont leur forum, César a son Palatin ; il faut maintenant songer au peuple, César le veut, César l’a commandé, César a jeté des milliers de prisonniers .juifs sur les chantiers, car il voulait au plus vite terminer son œuvre. César est bon, César sera les délices du genre humain ; le peuple a son palais, sa villa, sa curie, son forum, son temple. Jour de gloire, triomphe sans égal ! le peuple romain est entré dans son amphithéâtre ! Faustus et Nicias ont trouvé place sur les premiers gradins et, tout près de la tribune réservée aux vestales. Elles sont là toutes les six, drapées de laine, graves et tranquilles comme de blanches statues échappées au fronton d’un temple grec. Un large bandeau, abaissé sur le front, dissimule la triste indigence de leurs cheveux rasés. Une boucle d’or rattache sous le menton le suffibulum qui voile le visage presque tout entier. Cependant on reconnaît la grande vestale à son air plus imposant, à son encombrante majesté. Elle touche la quarantaine et doit bientôt déserter le cille de la déesse par elle fidèlement servie durant trente longues années. Quelle est donc cette jeune fille, presque une enfant, qui se tient auprès d’elle ? Serait-ce une novice déjà vouée à d’austères devoirs et que la grande vestale assiste de si protection et de son expérience ? Mais non, par bonheur ce n’est pas une prêtresse ; les humbles mortels peuvent l’aimer sans risque de la mort. Le fer n’a pas outragé sa belle chevelure d’un blond un peu roux et qui semble poudrée de bronze et d’or. A Rome cette nuance est rare ; les élégantes qui fièrement ceignent un blond diadème, l’empruntent le plus souvent aux épaisses toisons des femmes de Germanie ou bien elles ont recours aux artifices d’une teinture savante. Dès le temps de Caton, les Grecs enseignaient aux Romaines l’art de faire mentir même les cheveux. Mais là, chez cette jeune fille, pas d’artifice, pas de mensonge. Faustus est jeune, mais il est fort expert et ne pourrait s’y tromper. Celle que ses yeux cherchent et bientôt découvrent, n’a pas une de ces coiffures extravagantes, échafaudage compliqué, dispendieux, qui révoltait le bon goût de Juvénal. Les cheveux partagés par une raie bien droite, ondulent sur le front, ondulent sur les tempes comme des flots caressés d’une brise légère. Un cercle d’or mince, très simple, les surmonte et les retient, pas d’épingles aux formes bizarres, décorées de figurines ou de têtes d’animaux. Un petit morceau d’étoffe claire est fixé au chignon ; quelques boucles s’en échappent, folâtres, fines, aériennes, elles voltigent sur les blancheurs d’un cou souple et gracieux. Le visage dessine un ovale allongé d’une pureté singulière ; la bouche est toute petite ; les lèvres sont rouges et fraîches comme une grenade qui s’entrouvre. Le nez est fin, un peu courbé, mais à peine, l’oreille toute mignonne, rose et transparente. Les yeux sont grands, noirs, ardents, couvant des flammes, et le regard a des profondeurs où va se perdre la pensée. Est-ce une âme douce et bonne qui s’y vient refléter ? on n’oserait l’affirmer, mais le visage tout entier brille de jeunesse et s’environne d’un sourire. Elle est mise avec recherche, avec élégance, mais sans richesse tapageuse. La stola munie d’une gorgerette est blanche, mais d’une étoffe si fine que les épaules, devinées plutôt qu’aperçues, lui prêtent leurs contours harmonieux et animent, égayent la blancheur de la laine un peu triste et morte, de la blancheur de la chair vivante et doucement rosée. La palla est d’un bleu clair, un pan d’azur dérobé à un ciel d’été ; la bande qui la termine est festonnée d’entrelacs et de feuillages d’un ton plus foncé. Les manches descendent à peine jusqu’au coude, ouvertes jusqu’à l’épaule ; trois fois sur toute leur longueur, elles se rattachent et se ferment, laissant ainsi le bras à demi nu. Un serpent d’électron coquettement s’enroule et mord le poignet droit. Cette jeune fille si charmante qui, par un privilège envié de toutes, a pris place au milieu des vestales, on le devinerait si Faustus ne l’avait pas déjà dit à Nicias de ses yeux aussi bien que de ses lèvres, c’est Lælia. L’amphithéâtre est comble, du podium qui enferme l’arène, jusqu’aux galeries de bois qui le terminent. Les architectes n’ont pas eu encore le temps de construire de pierre et de marbre la partie supérieure de leur monurnent. En attendant le bois peut suffire ; et les échafaudages, incomplètement enlevés, disparaissent sous des grappes, des guirlandes humaines. On a vu un moment des enfants, même des hommes ; grimpés aux mats de cèdre qui portent le velarium ; et les matelots, préposés à la manœuvré de cette voile gigantesque, ont dû, pour les faire partir et lâcher prise, les menacer de les jeter du haut en bas de l’amphithéâtre. Qu’est-ce donc que l’on aperçoit cependant de ce monument qui a occupé toute une armée (le manœuvres et de travailleurs, épuisé des carrières ? Rien maintenant, et comme les dalles de la rue, galeries, gradins, même les scalœ marquant les præcinctiones qui partagent les gradins, même les ouvertures béantes des vomitoria sont invisibles. Tout à l’heure encore ces ouvertures vomissaient la foule ; on aurait dit ces trous de fourmilière d’où s’échappe à la première alerte le peuple grouillant d’innombrables fourrais. Mais les vomitoria eux-mêmes sont envahis. Leurs profondeurs noires sont pleines de gens qui ne sauraient rien voir, mais qui voient le dos des gens qui voient. Cela est mieux que rien, du moins il leur semble ainsi. Cependant trois divisions s’accusent. Le nivellement que

la tyrannie impose à tout ce qui rampe au-dessous d’elle, n’a pu effacer la

jalouse hiérarchie que la vieille Rome avait établie, que L’immense périmètre du podium met au premier rang tout ce qui est la loi, le culte, la puissance : les graves sénateurs, les édiles, les prêtres, les augures, les représentants officiels de quelques corporations importantes ; les consulaires, les chevaliers. La tribune des vestales, celle de l’empereur qui lui fait face ; sont fermées de dalles dressées, mais non pas assez hautes pour arrêter le regard. Tous ces grands de la terre, leurs protégés et sans doute quelques intrus qui n’ont d’autre noblesse et d’autre magistrature que des coffres bien garnis, occupent vingt gradins. Des mortels aussi favorisés du maître ou des dieux ne peuvent se résigner à la dureté peu hospitalière des blocs de pierre ou de marbre. On a disposé pour eux des subsellia mobiles et rembourrés de crin. Le second étage réserve seize gradins aux simples citoyens de Rome. Il n’est séparé du premier étage que par un large passage bordé d’une balustrade. Le troisième étage au contraire, le dernier des mæniana, celui que la plèbe librement envahit, reste sans communication possible avec les étages inférieurs. Il s’élève au-dessus d’une véritable muraille ; des niches y sont creusées où veillent des statues, des vases y sont alignés dont la magnificence peut amuser les yeux, c’est un rempart cependant et que l’on ne saurait franchir. Petites gens, c’est assez que l’on vous aperçoive, là-bas, bien loin ainsi qu’une poussière incertaine qui tourbillonne sur le chemin. La foule murmure impatiente. Sur le podium on est calme, on attend. Un certain air de dignité est un mot d’ordre obéi de tous. On cause, on salué discrètement de la main, du regard, d’une lente inclinaison de tête. Chacun fait à son voisin la biographie de ceux qu’il reconnaît. Plus on est rapproché et plus les compliments sont empressés, plus on est éloigné, plus la médisance se donne libre carrière, plus la calomnie distille ses noirs venins ; n’est question de perspective. Heureusement que César ne veut. plus de délateurs, ils auraient beau jeu à imaginer des complots, à recueillir des paroles imprudentes. Au second étage déjà l’agitation est plus vive. On s’interpelle,

on se lève pour se rasseoir, on s’assoit pour se relever. L’attente est

fébrile et déjà se fait tumultueuse. Mais là-haut quel tapage assourdissant !

Ces gens-là ignorent les belles manières ; ils n’ont pas fréquenté les

gymnases et lassé la patience de quelque pédagogue venu de

Le velarium Le tumulte grandit, s’exaspère ; et si cette toile immense n’était là pour les arrêter dans leur chuté, peut-être les hirondelles qui passent là-haut dans l’azur éternel, tomberaient-elles dans l’amphithéâtre, mortes d’épouvante. Eh quoi, les jeux ne commencent pas, et c’est déjà la septième heure ! César fait attendre le peuple romain ; c’est un crime de lèse-majesté. Néron, ce cher Néron était toujours le premier aux spectacles. C’était le bon temps, et quel aimable compagnon ! pas fier ; il s’en allait le soir courir les rues mal famées ; il rossait les passants quand lui-même, ainsi qu’il lui arriva plus d’une l’ois, n’était pas étrillé d’importance. Ces Flaviens, tous bourgeois ! et d’une âme bourgeoise ! Vespasien était ladre comme un vieil usurier. Vous savez jusque sur quoi il a mis des impôts ! Il s’endormait dans le cirque, c’était désobligeant pour les cochers. Est-ce que par hasard son fils voudrait, continuer cette lésine impériale ? Mais non ! vous dis-je, Titus a les mains ouvertes à tous.... C’est lui ! ... Enfin- !... Il vient.... Le voilà ! Ces cris sont partis des hauteurs extrêmes de l’amphithéâtre, car de ce belvédère, élevé au-dessus du sol de prés de cent cinquante pieds, on découvre aisément la voie Sacrée et les abords du palatin. La bonne nouvelle a bientôt couru de gradins en gradins. Les clameurs apaisées se fondent dans un long murmure. Ce n’est plus qu’uni frémissement attendri et reconnaissant. La loge impériale, le cubiculum, tout à l’heure était vide au milieu de celle enceinte vivante et débordante. Seules deux Victoires de bronze doré, debout sur les chapiteaux de marbre de deus élégantes colonnes, s’y dressaient, ailes déployées, draperies flottantes et cherchant, semblait-il, pour le couronner de palmes et de lauriers, le front de l’empereur absent. Les acclamations retentissent : Ave, Cesar ! salve, imperator ! Rome a salué son maître. Mais, dit Nicias se penchant à l’oreille de Faustus, il me parait que les cris sont mieux réglés, mieux disciplinés, plus nourris, en face de nous et au-dessus du cubiculum. — Sans doute, réplique Faustus, les augustiani se sont donné là rendez-vous. Néron, qui leur avait attribué un salaire fixe, les traînait partout avec lui. L’enthousiasme et les applaudissements lui faisaient une fidèle escorte. Pauvres gens, ils sont réduits à la portion congrue. Vespasien déjà ne voulait plus les payer ; il eût mieux aimé être sifflé que de solder les claqueurs. — Pourquoi donc s’égosiller maintenant de la sorte ? — Vieille habitude, et, qui sait ? l’espérance d’une dernière aumône. Sortant du vomitorium que seul le cortège impérial a le privilège de franchir, les licteurs sont entrés les premiers ; symétriquement drapés non dans le paludamentum que veut la vie des camps, mais dans la toge civile ; ils ont les faisceaux sur l’épaule gauche, dans la main droite la baguette dont ils fouaillent les importuns trop lents à se ranger ; ils ont le front ceint de lauriers. Mais c’est lit tout le déploiement de force que Titus veut auprès .de lui. Titus qui cependant a vécu en Orient, Titus qui a Chiné sur ses pas victorieux une cour de princes et de rois, Titus qui a vu la pieuse Égypte l’encenser comme un Apis, Titus affecte la simplicité, et maintenant qu’il n’est rien dans le monde qui soit son égal, il s’habille à peu près comme un simple citoyen. Sa toge est de pourpre, elle n’est- bordée que d’un simple liséré d’or. Pas une seule feuille de laurier sur sa tête. Titus est assez couronné du souvenir de ses victoires. C’est un homme de forte corpulence. Le cou est massif, presque aussi large que le visage ; le nez est droit et fort, le menton relevé accuse l’entêtement et l’énergie. La puissante saillie des arcades sourcilières, les rides que la pensée plutôt que l’âge a creusées sur le front bas, confirment cette impression et, révèlent une nature concentrée, l’instinct et l’habitude du commandement. Cependant la bouche a de la bonté, même quelque indolence. Un certain air d’abandon et de placidité tempère cette force sommeillante et doucement apaisée. L’empereur a pris place sur un solium taille dans un bloc de Paros. Deux griffons accroupis offrent leurs ailes demi-closes à la paresse de ses bras. Deus pommes de pin terminent le dossier que festonnent des.pampres, des raisins délicatement sculptés. Auprès du solium, plus bas et, sans dossier, un bisellium de bronze, ruais garni d’un moelleux coussin, attendait un auguste personnage, le premier mortel qui soit, sous le ciel après Titus. Son jeune frère, son successeur probable ; est venu s’y asseoir. Aussitôt un esclave s’empresse à mettre sous ses pieds un tabouret de bois incrusté de nacre. Domitien, selon l’usage constant de tous les héritiers présomptifs, contredit dans sa mise, dans son air, dans ses paroles, dans son attitude, le prince régnant. Il faut bien donner des espérances de changement aux mécontents, car les meilleure maîtres font des mécontents, et non pas beaucoup moins que les autres. Titus, Domitien se ressemblent un peu et tous deux ressemblent à leur père maintenant passé dieu : même visage épais et même lourde encolure, même menton vigoureux. Mais Titus est de bonne humeur, son regard complaisant sourit à l’univers ; Domitien fronce le sourcil comme un apprenti Jupiter ; l’un rêve de se faire aimer, l’autre veut se faire craindre. Le contraste n’est pas moins saisissant dans leurs costumes. Titus a fait la guerre, il revêt le costume civil : Domitien n’a jamais commandé une cohorte, mais il veut jouer au grand vainqueur. Les légionnaires, les vétérans des armées d’Asie en plaisantent tout bas ; mais il est venu, comme pour une revue ; armé de pied en cap. Il porte une belle cuirasse de bronze où la tête menaçante de Méduse secoue sa chevelure de vipères. Il n’a pas chaussé de simples calcei, mais des caligæ comme s’il devait cheminer dans la glorieuse poussière d’un champ de bataille. Il a ceint une couronne de laurier d’or ; et d’une main fébrile, mais inexpérimentée, il remue, il agite un glaive à la poignée d’ivoire, glaive innocent et que remplacerait avec avantage un poinçon pour tuer les mouches, car Domitien les déteste et s’occupe de longues heures à leur faire la guerre. Domitien cependant rayonne : les yeux le cherchent, éblouis, étonnés, mais les cœurs ne vont pas jusqu’à lui. Les agents chargés de la police de l’amphithéâtre et du bon ordre, les cunearii et les locarii, tout à l’heure débordés et impuissants, empruntent à la présence du maître une autorité enfin reconquise. Ils se tiennent debout et commandent le silence. L’une des grandes entrées qui marquent l’extrémité de l’arène s’ouvre. Les cornicines, groupés au-dessus de cette entrée, font éclater leurs cors qu’ils portent enroulés autour d’eux et le pavillon ouvert au-dessus de leur tête. Le bronze jette une fanfare furieuse, comme s’il donnait le signal d’un assaut. Les jeux ont commencé. Qu’est-ce donc cependant que cette troupe bariolée et

grotesque qui vient de déboucher dans l’arène ? Un sannio ouvre la marche ; il est gros, poussif, le visage

caché sous un masque où s’immobilise le rictus d’une affreuse grimace.

Condamné à la gaieté quand même, à la gaieté toujours, il gambade, il roule

par terre son corps bouffi, agile cependant. Il se gratte comme un singe,

crie, hurle et comme un chien rejette au loin le sable du pied, on pourrait

dire de la patte. Le planipes qui le

suit à demi aveuglé, car il en a reçu tout un paquet aux orbites béantes de

son masque, se fâche, tempête et derrière le carton qui fait porte-voix,

jette un long grognement. Le planipes

est maigre, le sannio est gras, si

lourd que son adversaire ne peut le soulever : culbutes répétées, bousculades

burlesques, athlètes hideux que Les pilarii ont plus de succès. Ils jonglent avec des boules dorées ; et les boules, retombant d’un rythme harmonieux sur le pied qui les renvoie, sur le mollet qui les retient un moment, sur la main qui les rejette, sur le bras qui les fait onduler, sur le front qui s’en couronne, les enveloppent d’une auréole scintillante qui voltige et s’agite sans fin.

Amphithéâtre

Flavien Mais ce sont là trop petites choses et trop petites gens.

Rome, Voici des desultores. A peine vêtus d’une tunique légère, coiffés d’un long bonnet de feutre, le pileus, qui leur est une sorte d’uniforme consacré, ils se tiennent debout un pied sur un cheval, un pied sur un autre cheval et devant eux, deux autres chevaux obéissent aux rênes qu’adroitement ils manient, au long fouet qui s’en va fustiger leurs crinières flottantes. Douze paires de ces quadriges tourbillonnent dans l’arène, se poursuivent, se rejoignent ; et l’assistance, qui se croit un moment transportée dans le cirque, sourit à cette terrible chevauchée. Quelques mansuetarii leur succèdent. Ils ont dompté des ours, des panthères, des loups-cerviers. Ils les font danser sur deux pattes, gauchement saluer, grogner au commandement, ramper sous le pied qu’ils voudraient dévorer et qu’ils lèchent. Les panthères d’un bond passent dans les cerceaux ainsi qu’un écuyer agile, les loups se laissent arracher de la gueule les os qui leur sont jetés. Il en est un qui un moment se fâche, et lance un coup de dent un peu plus hardi au bras du maître. Mais le bras est garni d’un épais brassard de cuir, et c’est à peine si quelques gouttelettes de sang glissent au long du poignet : Par bonheur, dit Nicias ! — Par malheur, pense Faustus. Car Faustus, ainsi que le public tout entier, s’ennuie, et déjà s’irrite de ces jeux d’enfants. Les mansuetarii le comprennent. Qu’ils poursuivent encore quelques instants des exercices devenus fastidieux, et l’on pourrait bien les faire dévorer par des bêtes moins indulgentes. Cela, des bêtes ? crie un mauvais plaisant ; du bétail, tout au plus ! Et le bétail, sur ce mot, précipite sa retraite. Enfin, c’est le tour des gladiateurs, dit Faustus à Nicias. Et Nicias tout d’abord ne l’entend qu’à demi. Est-ce la chaleur intense et lourde en dépit de l’ombre que ménage le velarium, est-ce le peu d’intérêt qui s’attache pour lui à cette acrobatie puérile, mais Nicias s’abandonne aux douceurs d’une vague somnolence. Tu dors, Brutus ! lui crie son ami, et voici les gladiateurs ! — Ce n’est pas l’instant de me réveiller, réplique Nicias d’une humeur un peu chagrine. Tes gladiateurs ne sont après tout que des saltimbanques assassins. — Quelle injustice ! des héros qui font profession de bravoure. Sais-tu quel serment on leur impose au moment de déserter les ludi gladiatorii où, bien nourris de fortes viandes, initiés à tous les mystères de l’escrime, ils ont passé des années de labeur, d’exercices et d’entraînement, enfin lorsqu’ils sont aussi versés dans leur art que toi dans la vaine science de la philosophie et de la rhétorique ? — Grand merci de ta comparaison. — Je jure de souffrir la mort dans le feu, dans les chaînes, sous le fouet ou par l’épée, quelle que soit la volonté du maître, d’obéir en vrai gladiateur. N’est-ce pas admirable ? — J’aime mieux Léonidas jurant de mourir aux Thermopyles pour la gloire et les lois de sa patrie. Une nouvelle sonnerie de cors, plus éclatante que la première, interrompt, ce dialogue. Vingt-quatre paires de gladiateurs entrent dans l’arène, deux familles, car on appelle de ce nom vénéré ces compagnies qui n’ont le plus souvent de par le monde ni patrie, ni parents, ni vrais amis, ni véritables amours. Leurs maîtres les ont achetés au rebut des marchés d’esclaves, aux geôliers des prisons, puis il les ont élevés, ils s’en font un revenu et une gloire, aujourd’hui ils les accompagnent, ce dont deux lanistæ de renom. Ils ont combattu eux-mêmes, au temps de Claude et de Néron. Échappés à tant de massacres et couverts de cicatrices comme de braves légionnaires, ils n’ont pas déserté un métier qui leur est devenu le seul but, la seule occupation de la vie. Ils veulent présenter leurs élèves. L’âge, les cheveux blanchis, le front ridé les excluent maintenant du combat. Ils vont y assister, non pas indifférents cependant, car leur vanité de maître, et les souvenirs de tout leur passé réveilleront dans leur âme grossière les ardeurs et la flamme de leurs vingt ans. Les lanistæ portent la tunique : ils sont nu-tête et tiennent, seule arme qui leur soit permise, une baguette ainsi qu’en ont les centurions pour stimuler les soldats indociles. Les gladiateurs au contraire sont armés de pied en cape. Vingt-cinq sont des gladiateurs thraces, vingt-cinq des gladiateurs samnites ; car Rome se plait à donner aux acteurs des jeux qui lui sont chers, les noms des peuples fameux qu’elle a vaincus et asservis. Sa vanité évoque le passé et recommence la conquête du monde.

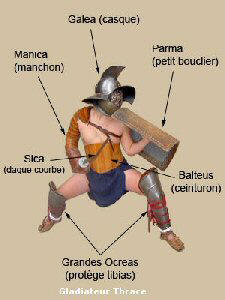

Ainsi les armes ne sont que de deux types, mais l’ornementation

varie. Les lanistæ, pour un si grand

jour, ont été chercher les plus belles pièces de leur arsenal. Quelques-unes

sont des chefs-d’œuvre de richesse et d’élégance. Les plus habiles ouvriers y

ont promené leur ciseau ; un sourire de Cependant Samnites et Thraces défilent deux par deux, au rythme brutal des cors ; ils marquent le pas, balancent leur corps énorme, fiers, imposants, farouches plus que ne seraient, des prétoriens à la parade. Ils arrivent devant l’empereur et brusquement s’arrêtent : Ave, César, empereur, ceux qui vont mourir te saluent ! Cette acclamation est sortie, retentissante, des lèvres librement ouvertes des Thraces, confusément et semblable à un grognement de fauve, des casques fermés où disparaît le visage des Samnites. Les lanistæ, ainsi que feraient les maîtres des champions emplumés dans un combat de coqs, ont disposé avec ordre, avec harmonie, les couples qui vont se heurter ; sur le sable ils ont tracé, de la pointe de leur baguette, comme faisait Popilius autour d’un roi sommé de répondre, l’espace étroit dans lequel les braves doivent vaincre ou mourir. Il ne s’agit pas encore de mourir, les armes dont se servent les combattants sont émoussées, inoffensives, arma lusoria. C’est une joute courtoise. Ces hommes, qui longtemps dans leurs écoles ont appris le maniement des armes en se servant d’armes plus lourdes que celles qui devaient leur être confiées au grand jour des jeux publics, indiquent les coups, ménagent les feintes, simulent ce que tout à l’heure ils ne simuleront plus, et si bien, d’une si noble allure, d’une majesté si tranquille, d’une ardeur si heureusement disciplinée, et pondérée, que Nicias lui-même se réveille, regarde, s’étonne, admire et applaudit. A la bonne heure, s’écrie Faustus, tu y prends goût. — Je n’ai pas en vain respiré

l’air subtil de Mais les Grecs seuls ne demanderaient rien de plus qu’une belle apparence. Les Romains ne sont pas des poètes ; il leur faut de brutales réalités. On crie, on réclame le combat sine remissione. Les esclaves, attachés au service de l’arène, accourent, apportant des épées, des poignards aiguisés, bien tranchants ; le jeu ne sera plus un jeu. C’est une politesse que l’on fait toujours au maître ; l’un des lanistæ, péniblement hissé au marbre du podium, présente à Titus quelques épées. Le maître, doit s’assurer lui-même que ces armes sont affilées, qu’elles tueront en conscience et que les lanistæ ne seront pas avares du sang qu’ils ont promis. Titus prend les épées ; il se lève et les présente à deux personnages, depuis peu d’instants entrés dans la tribune impériale. Ces hommes pâlissent, se troublent. Qu’est-ce donc qui se passe ? Et, Nicias, penché à l’oreille de Faustus, lui dit : Est-ce que l’empereur voudrait faire des gladiateurs de ses invités, et galamment les sommerait de descendre dans l’arène ? — Non ! non ! Caligula eut de ces fantaisies, Titus est d’humeur plus clémente. Mais je reconnais ces deux hommes. — Qui est-ce donc ? — Curion, Niger, de grands amis de Vitellius, gourmands presque à l’égal de leur maître et qui avaient dû un immense crédit à l’infatigable complaisance de leur estomac. Depuis quinze ans ils ne mangent plus à leur appétit ; ils auront tramé quelque conjuration. — La faim est mauvaise conseillère, comme chante Virgile, ajoute sentencieusement Nicias. — Titus aura été prévenu et voilà que lui-même arme ces mains qui devaient l’assassiner. C’est d’une singulière audace. Auguste voulut, bien épargner et confondre Cinna, mais il ne lui avait pas mis par avance un poignard dans la main. Ce drame inattendu inquiète la foule. Que se passe-t-il ? va-t-elle changer de maître ? Et quel nom faudra-t-il acclamer ? Les conjurés d’un seul coup peuvent changer le mot d’ordre que Rome a donné au monde. César les tient sous l’interrogation tranquille de son regard. Mais qui l’emportera ? Le temps semble avoir suspendu sa course vertigineuse, et cet instant dure un siècle. Ave, César, gloire à toi ! Longs jours ! Ces cris partis de la tribune, se répercutent et roulent, de gradins en gradins comme un tonnerre emporté de vallées en vallées, de montagnes en montagnes. Curion, Niger, vaincus sans combat par celui-là qu’ils voulaient assassiner, se prosternent et pleurent. Ils embrassent les genoux du dieu qui sait tout et qui veut oublier. L’empereur les relève et les fait placer près de lui. Il est digne de régner, conclut Nicias ; il sait pardonner. Brandissant leurs armes nouvelles, Samnites et Thraces vont engager la bataille. Il en est parmi eux qui sont rompus à ce métier, d’autres qui débutent et, que le regard des lanistæ encourage et couve d’une tendresse presque paternelle. Les premiers ce sont les spectati ; ils gardent, suspendus aux murs des étroites cellules qu’ils habitent, leur tessera gladiatoria où sont écrits leur nom, le nom de leur maître, la date de leurs premiers exploits. Ou les connaît, on les recherche, quelquefois on les fait venir, c’est une mode coûteuse mais galante qui s’introduit dans la ville. A la fin d’un joyeux repas, quelquefois on amuse les invités d’un petit combat dans le triclinium ; rien ne complète mieux l’ivresse du vin, sinon l’ivresse du sang. Les Grecs appelaient dans leur festin des flûteurs, des chanteurs, des joueurs de cithare, de belles danseuses, voire même des philosophes qui les régalaient de discussions savantes ou subtiles ; les Romains du bel air longtemps ont fait comme les Grecs. On va changer tout cela ; les vainqueurs ne sauraient toujours s’abaisser jusqu’aux amusements des vaincus. Les autres, les débutants, ce sont les tirones, mais il en est parmi eux qui sont déjà redoutables. Quelques beaux coups adroitement parés, adroitement portés, et ils seront ce soit les favoris du peuple ; leur gloire naissante éclipsera la gloire abolie de leurs aînés et de leurs maîtres. Ces hommes n’ont les uns contre les autres aucune raison de haine. Ils sont tous des errants, des déclassés, ou du moins presque tous ; car on a vu des hommes libres, soit détresse sans espoir, soit entraînement et vertige, se vendre, aliéner pour quelque maigre somme ce qui leur restait d’humain et s’improviser gladiateurs. Ce sont les auctorati ; on les désigne, et n’est justice, d’un nom particulier. On cite un chevalier qui mourut glorieusement sous l’armure d’un Samnite. Mais quelle que soit leur origine, le plus souvent basse ou inconnue, ces hommes, semblables à des chiens hargneux, et que les cris excitent, s’abordent, se frappent ; les épées cherchent quelque place nue où elles puissent s’enfoncer. La vanité, l’habitude, l’insouciance de la douleur et, même de la vie, le bruit des armes qui se heurtent, tous ces yeux par milliers tendus, fixés sur l’arène, cette atmosphère de cruauté, de mort qui partout flotte et que partout l’on respire, agitent, enveloppent, grisent les combattants. Tout à l’heure ils hésitaient peut-être, ils avaient échangé, au moment de paraître dans l’arène, d’amicales poignées de main, qui sait ? une promesse de ménagement, de clémence, peut-être un adieu ; les brutes elles-mêmes ont un pauvre cœur qui bat et qui peut aimer. Mais maintenant ils sont plus acharnés que n’étaient les légionnaires de César aux murs d’Alésia, plus féroces que les derniers défenseurs de Numance, que les femmes de Carthage jetant leurs enfants dans le brasier plutôt que d’accepter pour eux l’injurieux pardon du vainqueur. L’homme est de sa nature si près a se haïr, à se tuer, qu’il suffit de lui mettre une épée à la main de le conduire devant son frère et de lui crier : Tue ! pour qu’il frappe ou pour qu’il meure. Douze gladiateurs sont tombés, et le combat ne dure que depuis quelques instants. On n’a pas eu à demander grâce pour eux, car les poignards des Thraces ont d’un seul coup éventré huit Samnites et les épées des Samnites ont d’un seul coup traversé la poitrine de quatre gladiateurs Thraces. Les autres sont blessés pour la plupart, quelques-uns désarmés. Les casques faussés, arrachés, sont tombés sur le sol et par l’ouverture de leur visière béante, se remplissent de sable. Cependant la partie n’est plus égale entre les Thraces et les Samnites. On réclame, on proteste. Mais les lanistæ ont de l’expérience ; ils ont prévu un semblable incident. Les Samnites reçoivent un renfort de quatre combattants ; ce sont des supposititii, toujours gardés en réserve ; ils viennent combler les vides et rendre au combat une ardeur nouvelle. Le second choc est encore plus terrible. Ces hommes restent silencieux jusque dans leur fureur. Ce sont des acteurs pénétrés de leur rôle et préoccupés du public qui les regarde, plus encore que des combattants. Leur colère a des règles apprises et que pas un seul ne voudrait transgresser. Si quelque blessure plus grave les épuise et les jette sur le sol, d’un mouvement bien compris ils s’accoudent et fléchissent sans que jamais quelque spasme dérange l’harmonieux équilibre des gestes et du corps. Jamais de cri, jamais de râle, les dents déchireraient plutôt : la lèvre que de laisser échapper une plainte importune ; et l’on pourrait croire que le dernier soupir même est noté comme une douce mélodie. Cependant si ingénieusement disposés que soient leurs armes défensives, si habile que soit le bras gauche à manœuvrer le bouclier et à ménager à la poitrine cette protection mobile, plusieurs gladiateurs sont encore tombés, quelques-uns pour ne plus se relever. C’en est assez pour ceux-ci. Les lanistæ et leurs élèves ont bien fait les choses. César est satisfait, le peuple est content. Les portes sont rouvertes, et les survivants se retirent. Les plus braves, les plus forts, les plus heureux recevront des récompensés : des couronnes, des palmes, des guirlandes de laurier enrubannées, et, ce qui vaut mieux, des gratifications en belles espèces sonnantes ; argent bien gagné et qui profitera aux taverniers de Rome. Mais ceux-là qui sont restés gisants sur le sable, que vont-ils devenir ? C’est prévu. A peine leurs vainqueurs ont-ils quitté l’arène, sans qu’un seul ait détourné la tête, car la défaite c’est l’oubli, qu’une porte basse, ménagée dans le podium, écarte les dalles qui lui servent de battants. Fermée elle est presque invisible. On en voit sortir des hommes rapides, muets ; ils traînent des cordes armées de crocs de fer. Les cadavres sont saisis, enlevés, et la porte se referme, implacable et sinistre comme la porte d’un tombeau. La porte libitinensis pourrait donner sur l’Achéron, elle ne rend jamais sa proie. Qu’est-ce donc cependant qui se passe là derrière ? Les morts et ceux-là qui ne sauraient survivre soit amenés et jetés sur les dalles. La lumière incertaine d’un étroit soupirail seule glisse en ces profondeurs ; le soleil refuse d’en pénétrer le mystère. C’est le spoliarium. Les morts sont dépouillés de leurs armes, il faut bien que les lanistæ retrouvent un matériel coûteux et qui peut encore servir. Les mourants sont achevés ; s’ils guérissaient, ils ne pourraient plus reparaître dans l’arène. Pourquoi s’embarrasser de vétérans inutiles ? Le gladiateur qui n’aurait plus la force de tuer, n’est plus bon qu’à mourir. Au reste, c’est pitié peut-être ; et sans le coup de grâce qui dénoue la tragédie, le spoliarium verrait des agonies hideuses, car le mourant n’a plus là autour de lui de regards qui le guettent, de bouches qui le sifflent, de mains qui l’applaudissent ; et la nature maîtrisée, reprenant, enfin tous ses droits, pleurerait toutes Ses lamies, hurlerait toutes ses malédictions, crierait toutes ses angoisses et toutes ses douleurs. Pauvres gens qui expirent ainsi sans un ami, sans un parent, sans même un chien qui les prenne en pitié et qui lèche leurs blessures ! Ils n’auront pas de bûcher magnifique, pas même une prière, pas même un souvenir. Il dansa deux jours, et il plut ! dit une inscription antique parlant d’un danseur mort à douze ans. Ceux-ci ont combattu, ont plu peut-être, puis ils sont morts, puis c’est tout, la louve romaine les a dévorés. Hélas ! voilà ce que montre ou plutôt ce que dérobe dans son ombre ce que l’on pourrait appeler les coulisses de l’amphithéâtre. Cependant de jeunes esclaves ont parcouru l’arène, tenant des corbeilles pleines de sable, et, partout, d’une main légère, ils out poudré les flaques de sang ; il serait trop long d’attendre que l’arène l’ait bu jusqu’à la dernière goutte. Les deux gladiateurs qui font maintenant leur entrée, sont salués d’applaudissements. Bien qu’ils soient casqués et la visière close, on les connaît, et leur apparition était impatiemment attendue. Pourquoi donc, dit Nicias à Faustus, ces applaudissements ? — Il faut bien arriver d’Athènes et des parages les plus lointains pour ignorer ainsi les gloires de l’arène. Bebrix et Nobilior que tu vois, ne combattent jamais qu’à cheval. Tu m’avoueras qu’ils montent comme les meilleurs cavaliers des panathénées. En effet, Bébrix et Nobilior s’en vont chevauchant dans l’arène avec une aisance si élégante, déchaînant, modérant l’ardeur de leur monture, que les applaudissements reprennent plus nourris. Hélas, Romains ! Romains ! murmure encore Nicias, ne sauriez-vous borner vos plaisirs à la beauté ! Qu’est-il de plus beau que la beauté ? Et, ajoutant une réflexion qui révèle un disciple d’Épicure et de Lucrèce : la beauté est divine et de tous les dieux c’est encore le plus probable. — Bébrix, poursuit Faustus, a remporté douze victoires, Nobilior onze. On dit que ce sont deux grands amis, des inséparables. — Comme nous, et cependant ils vont s’entr’égorger. — Cela n’empêche pas les sentiments du cœur. — Je dois donc me féliciter, mon cher Faustus, que tu ne sois pas gladiateur, ton amitié me serait redoutable. Bébrix et Nobilior portent les armes défensives des gladiateurs Samnites. Mais ils y ont ajouté un petit manteau de pourpre qui librement flotte ; c’est une parure qui plaît à leur coquetterie vaniteuse. A cheval il est malaisé de s’aborder de près ; aussi ces deux champions ont-ils remplacé l’épée par la lance. Les voilà qui se défient, les voilà qui se poursuivent. Bébrix a l’avance, Nobilior le rejoint et le presse. Les coups portés sont aussitôt parés ; c’est une voltige d’une adresse merveilleuse ; et longtemps le combat reste incertain. Les chevaux eux-mêmes sont grisés de dépit et bientôt de fureur. Ils se mordent. Chevaux et cavaliers passent tourbillonnant, et le sable soulevé aveugle à demi les spectateurs anxieusement penchés sur la balustrade qui termine le podium. La lutte est si violente, les coups, les ripostes ; les parades si rapidement échangés ; que l’œil le plus attentif ne voit qu’une mêlée confuse, les éclairs du métal, le flamboiement des casques de bronze. Mais tout à coup, un cheval s’abat. C’est celui de Bébrix. La lance de Nobilior lui est entrée dans le flanc jusqu’à la hampe. La bête se débat, se roule pantelante, elle ne fait qu’élargir sa large blessure, et les entrailles s’échappent, hideuses et saignantes. Bébrix est tombé auprès de son cheval, il veut se relever, trop tard. Nobilior a mis pied à terre, il a repris sa lance et le voilà debout un pied sur le cou de Bébrix, la tête haute et demandant du regard à la foule ce qu’il doit faire : épargner le vaincu ou le tuer. Bébrix, désarmé, tend la main et son geste supplie. Les vestales, la foule, César sont d’humeur débonnaire. Toutes les mains se lèvent. C’est la grâce. Ce pauvre Bébrix ! la chute de son cheval seule a failli le perdre. Il faut bien avoir égard à cette malchance. Allons ! qu’il se retire sans plus de dommage ! Les esclaves servants de l’arène n’auront pour cette lois qu’un cheval à traîner au spoliarium. La bête, étendue sur le côté, lance des ruades affreuses ; elle n’a pas appris les belles manières ; et les crocs de fer l’ont saisie et l’emportent qu’on la voit se débattre encore dans d’horribles soubresauts. Les entrailles traînent à sa suite et marquent le sable d’une longue souillure. Deux troupeaux succèdent aux equites ; ce sont des bêtes étranges et que les Romains ne connaissaient pas : des girafes, des autruches. Elles sont venues de bien loin, du fond de l’Afrique, assure-t-on, du pays des Pygmées, peut-être de la mystérieuse Atlantide. Hébétées d’une longue traversée, d’un voyage sans fin, plus encore de leur captivité, elles se reprennent à la vie. Les voilà, non plus sous les voûtes ombreuses et humides des carceres, non plus dans les cages étroites des belluaires, mais au grand jour, en pleine lumière. L’espace est vaste, partout un sable fin, c’est la vie, c’est le salut, c’est presque la liberté. Déjà les girafes gauchement, trottent et se groupent en famille ; leur long cou se penche ; les plus grandes lèchent les plus petites : on se retrouve, on se redonnait, il semble que l’on se félicite. Sans doute dans ce désert on trouvera quelques oasis et l’on pourra brouter les hauts panaches des palmiers. Les autruches courent, joyeuses, cheminent, piétinent, repartent. Elles ouvrent leurs petites ailes ainsi que des voiles, ou bien se couchent sur le sol et enfoncent leur cou chauve dans ce cher sable qui les poudre et les caresse. Dans le sable elles sont nées, et, dans le sable elles rêvent déjà d’enfouir l’espérance et la promesse d’une nouvelle famille. C’est là une sorte de gibier de basse-cour, mais de proportions inusitées. La foule en rit. L’amphithéâtre enseigne aux Romains un peu d’histoire naturelle ; c’est la seule école ou ils peuvent consentir à l’étudier. S’il n’avait péri sous les cendres du Vésuve, Pline serait venu curieusement recueillir des notes. Autruches et girafes ne prennent pas longtemps leurs libres ébats. Ce n’est point payer trop cher de la vie l’honneur d’une présentation au peuple-roi. Toute une bande d’archers, les venatores, à leur tour, débouchent dans l’arène, et la chasse commence. Déroute lamentable. Victoire sans combat. Les oiseaux affolés cherchent vainement quelque issue ; il en est qui s’enlèvent jusqu’au-dessus du podium ; et c’est une panique burlesque qui vide les premiers gradins ; mais l’essor d’une autruche n’est pas celui d’un aigle. Les fugitives retombent dans l’arène, percées de flèches, pauvre volaille sans défense, une à une elles s’abattent, et leurs vainqueurs dédaigneux les repoussent du pied. Les girafes n’ont pas opposé plus de résistance. Leur fuite n’a servi qu’à précipiter leurs gambades grotesques. Le cou traversé de javelots et de flèches, elles tombent ; leurs yeux grands et doux pleurent longtemps avant de se fermer. Les animaux qui maintenant pénètrent dans l’arène sont plus redoutables ; la nature les a puissamment armés ; ils ont déjà fait le rude apprentissage de la guerre. Ce sont deux éléphants ; l’un vient d’Afrique et sur sa croupe il a porté quelque dernier descendant des princes numides. L’autre vient des lointains royaumes de l’Asie. Il a bataillé aux rives de l’Indus et majestueusement promené sur son dos des rois, des prêtres et des dieux. Ils n’ont personne maintenant qui leur commande. Mais tous les deux sont forts, tous les deux sont fiers ; ils s’égalent, c’en est assez pour qu’ils se haïssent et se détient. Ne sont-ils pas les élèves des hommes et leurs serviteurs ? A peine se sont-ils aperçus, que rejetant la trompe en l’air, ils lancent un cri strident comme un appel de bataille. Ils fondent l’un sur l’autre et la rencontre de ces deux masses énormes fait songer au choc de deux rochers écroulés d’une montagne. Les hommes, plus méchants que la nature, ont armé de pointes de fer les défenses d’ivoire, les voulant plus redoutables et plus sûrement meurtrières. Pas de tactique, pas de feinte ; une rage aveugle précipite les deux bêtes l’une sur l’autre. Les trompes sont aux prises, enlacées, nouées nomme des serpents. Le premier qui frappe est vainqueur aussitôt et d’un seul coup ; car ses défenses ont pénétré toutes grandes au ventre du vaincu. Il triomphe ; une fois encore sa trompe sonne une éclatante fanfare ; fièrement, bruyamment il se fait lui-même le héraut de sa victoire. Mais n’est-il plus rien dans cette vaste arène qu’il puisse encore tuer ? — Si vraiment, on vient d’y pousser un homme, un pauvre hère sans armes, chancelant, pâlissant, stupide. Qui donc vient là ? demande Nicias. — Un condamné, répond Faustus, et que certes personne ne voudra plaindre. Il fut longtemps la terreur de Rome et des plus honorables familles. C’est Rufus le délateur. Il s’était scandaleusement enrichi des dépouilles de ses victimes. Némésis n’a que trop tardé à le frapper. Tu ne vas pas défendre celui-là, j’imagine. Son supplice n’est que la juste expiation d’une existence de crimes et de lâchetés. — Encore ne faudrait-il pas en faire un spectacle ou un amusement. Rufus cependant se sent perdu. Il est bien vivant, sans aucune blessure, et c’est déjà l’agonie. Une ville, un peuple tout entier est là qui le regarde : il en est entouré, oppressé, suffoqué. Nul refuge. Pas de pitié. Les meilleurs mêmes ne feront que détourner la tête. Et Rufus est seul dans l’immensité de l’arène, seul avec le souvenir de ses infamies, sent avec sa conscience bourrelée, seul avec une bête hideuse qui le guette et va l’assaillir, seul avec la peur, seul avec le remords. Mourir dans les rangs d’une armée, au milieu des clameurs guerrières, mourir dans l’arène mais au milieu de ses compagnons, de ses rivaux, de ses amis, un tel supplice peut encore se concevoir. Les enfers réunissent et confondent les criminels ; les souffrances s’atténuent, les douleurs adoucies se consolent en s’écoutant gémir. Rufus n’entend rien, ne voit rien, ne sent rien qui ne soit sa condamnation, sa torture, sa mort. Le bourreau avance, formidable. Rufus veut fuir ; les forces le trahissent ; il crie : Pitié ! L’amphithéâtre est-il sans écho ? Non vraiment, on a ri. L’éléphant approche, il est là : Rufus s’agenouille, se prosterne. Les hommes sont implacables, la bête sera plus clémente. Il ne lui a rien fait à elle. Elle peut l’épargner. Rufus se traîne sur le sable ; ses dents claquent, il tremble de tout son corps, puis il reste immobile, déjà mort d’épouvante. L’éléphant lève un de ses gros pieds et lourdement le lui pose sur la tête. Il appuie, et comme ferait une noisette sous un caillou dont s’arme la main d’un enfant, la tête de Rufus éclate et s’écrase. Sang vil ! dit Faustus. — Hélas ! dit Nicias, citant un vers de Térence : je suis homme et rien de ce qui est l’homme ne m’est étranger. L’exécuteur à son tour sera exécuté. Les archers reviennent et le criblent de leurs traits. Le but n’est pas difficile à toucher ; mais dans le cuir épais, mouvante armure qui enveloppe le corps tout entier, c’est à peine si le fer pénètre et parvient à se fier. Ces blessures ne sont que des piqûres ; autant faudrait-il enfoncer des épingles aux puissantes épaules d’un gladiateur. La bête furieuse s’exaspère jusqu’à la folie ; nais elle est de taille à braver dés assauts plus terribles. La bête se défend par sa masse ; ainsi que ferait une citadelle. Elle voudrait faire mieux courir sus à ses ennemis, les étreindre, les broyer. Mais ils sont des habitués de l’arène ; la peur, le danger ne les ont point paralysés, bien au contraire. Leur agilité, mieux encore que leur vitesse, défie la maladroite lourdeur de la victime. S’ils fuient, c’est comme le Parthe, en décochant une flèche qui jamais ne manque son but. Il faut en finir cependant. Un archer mieux avisé a pris le pilum d’un légionnaire ; il le lance comme on ferait d’un javelot ; et le fer tout entier pénètre dans la tempe. C’est le coup mortel. L’éléphant jette une dernière fois un hurlement à faire trembler les jungles de l’Inde ; il tourne sur lui-même : ses pieds massifs comme des colonnes se dérobent ; il croule. Cette fois les esclaves, porteurs de cordes et de crocs, ont fort à faire. Leur attelage épuisé déserte une tâche qui dépasse les forces humaines. La foule raille, bientôt siffle. Les patiences accumulées des hommes font toujours de l’impatience. Enfin on s’avise d’un expédient. Hier encore on travaillait à l’amphithéâtre. On amène deux chariots, provisoirement remisés de la veille sous quelque galerie. Ils ont porté les lourds blocs de travertin, peut-être suffiront-ils à porter des éléphants. Seize hommes munis de cordes, armés de crics, tirent, poussent, suant et geignant. Les deux bêtes sont hissées sur les chariots. Ainsi couchées, gisantes, piquées de dards et de flèches comme d’invraisemblables hérissons, elles n’ont plus de forme qui soit reconnaissable. C’est gros, c’est lourd, c’est laid, cela saigne. Voilà tout. Les gladiateurs ! Les gladiateurs ! crie la foule. — Calendius ! Calendius ! appellent quelques voix plus aiguës. — Quel est donc ce Calendius que l’on réclame ? demande Nicias. — Un célèbre rétiaire et qui n’en est plus à compter ses victoires. — Pourquoi donc ne pas lui décerner, comme aux Scipions, les honneurs du triomphe avec sacrifice solennel, hécatombe et défilé magnifique sur la voie Sacrée ? — Ce serait justice. — En effet Rome ne connaîtra plus bientôt d’autres victoires et l’arène d’un amphithéâtre est tout ce qu’elle rêve de conquérir. C’est un Romain, ce Calendius ? — Nul ne le sait, pas même lui, j’imagine. Mais que nous importe ! Il a fait ses classes à Capoue. — Capoue excelle, paraît-il, dans l’élevage des gladiateurs. — De là nous est venu le premier velarium. — J’apprécie l’invention.

Calendius étale un torse bosselé, vallonné de muscles d’hercule. Les épaules sont larges à porter le globe du monde, les bras gros comme des cuisses, les cuisses rugueuses, puissamment charpentées comme des membres d’éléphant. Les poings d’un seul coup assommeraient un taureau. Les attaches de la cheville et du poignet sont fines cependant. La tête est petite et hors de proportion avec la force du cou. La chevelure, ramenée en arrière, forme un chignon rude et crépu. Le visage est imberbe ; il a dit recevoir quelquefois les témoignages d’une camaraderie un peu brutale, car les orbites sont couturés, les joues défoncées, le nez rejeté hors de son axe. Un sourire sot est immobilisé sur les lèvres. S’il peut germer une idée derrière ce front étroit et bas, c’est une idée de profonde béatitude. Calendius est un heureux ; il est content des hommes, des dieux ; il est surtout content de Calendius. Rétiaires et mirmillons défilent devant la tribune impériale et saluent. Puis le lanista reste à l’écart, et le combat est bientôt engagé.

Cependant de tous les gladiateurs, morts, blessés ou bien épuisés de fatigue, la plupart ont déserté la lutte, Calendius l’a toujours emporté. Il grandit, il triomphe c’est le roi de l’arène, c’est le dieu de l’amphithéâtre. Il pourrait se retirer. N’est-ce pas assez de gloire pour un jour ? Mais la gloire est un vin capiteux et qui trouble les plus pauvres cervelles. Un mirmillon est encore là, debout, immobile. Il a combattu sans ardeur et connue à regret, se défendant assez pour sauver sa vie, mais rien de plus, et toujours négligeant la riposte, dédaignant la poursuite et le soin d’une misérable vengeance. C’est un débutant ; personne pas même le lanista, ne semble le connaître. Qui donc est encore vivant, sans blessure, sans lassitude apparente, lorsque Calendius n’a trouvé personne qui lui puisse résister ? N’est-ce pas diminuer sa victoire ? Calendius le pense. Il approche. Le mirmillon se dérobe et fuit. Il est d’une agilité singulière, bien que pesamment armé, et tout ce métal n’alourdit pas plus son corps que ne ferait une écharpe flottante. Calendius s’acharne, ruais vainement pour la première fois. Cependant le mirmillon refuse le combat, c’est de toute évidence. Quelle indignité ! C’est manquer au premier devoir d’un gladiateur. C’est faire injure au peuple ! Un acteur lui doit de toujours et quand même jouer et débiter son rôle. Le lanista a senti sa responsabilité engagée ; il court au fuyard et le frappe honteusement de sa badine, comme l’on ferait d’un chien indocile. Le mirmillon s’arrête. N’aurait-il donc pas l’habitude des coups ? La réplique est soudaine. Un coup de poing brise les dents et à demi la mâchoire du lanista. Il est bon de savoir causer. On rit : c’est très plaisant en effet, de voir ce vieil homme qui s’en va, piteux et la main sur la joue, comme affligé d’une fluxion. Cependant cette petite conversation a interrompu la fuite du mirmillon. Calendius accourt, il crie : Lâche ! Cela suffit ; le mirmillon ne cherche plus à fuir. Bien au contraire, il fait face à son ennemi ; ce seul mot de lâche a cloué ses pieds au sable de l’arène. Va-t-il donc, lui aussi, périr comme tant d’autres ? Ce n’est qu’un instant rapide, mais l’attente est anxieuse, le silence haletant s’est fait effrayant, implacable. Le filet mortel part, s’ouvre, s’abat. Un bond léger, subit, capricieux ainsi que le bond d’une chèvre, rejette sur le côté le mirmillon ; le filet vide est tombé sur le sable. Calendius en rugit de rage. A son tour il veut fuir ; mais d’un seul coup de pointe qui lui déchire la poitrine, il est jeté bas. Cette fois encore le mirmillon est prompt à la réplique. Cela se passe au-dessous de la tribune des vestales ; les blanches vierges, gardiennes du feu sacré, ne perdent pas un seul détail de la lutte, et sur leurs mains enfiévrées qui se cramponnent au marbre du podium, elles sentent l’haleine de flamme échappée aux lèvres des gladiateurs. C’est à elles maintenant de décider du sort de Calendius ; car c’en est fait : il est vaincu. Hoc habet : il en tient ! Ce cri, répété d’écho en écho, a traversé tout l’amphithéâtre. La blessure cependant n’est pas mortelle, et si le pied du mirmillon ne l’immobilisait sous une étreinte écrasante, Calendius se relèverait peut-être et recommencerait la hutte. Mais pourquoi se laisser ainsi vaincre ? Et par un débutant, un écolier ! Le maladroit ! Les succès l’ont gâté. Il devient insupportable avec ses airs de taureau cherchant Europe. Il se néglige, il engraisse ; et puis pas de variété dans son jeu. Toujours les mêmes feintes, toujours la même attaque ! Toujours les mêmes effets ! C’est ennuyeux à la fin ! Trop vanté ce Calendius ! très surfait ! on en trouvera cent pour un de ces Calendius ! Le favori de tout à l’heure a perdu son crédit. Il vit cependant ; il tend vers les vestales sa grosse main noueuse comme la racine d’un chêne séculaire. Il demande grâce. Les avis sont partagés : des six vestales trois lèvent la main et commandent la clémence, trois ferment la main et renversent le pouce, police reverso. Que faire ? Que décider ? Patiemment le vainqueur attend ; et maintenant tous les regards sont fixés sur la tribune des vestales ; le drame y doit trouver son dénouement. Une belle jeune fille est là ; elle n’a pas fait un mouvement. Honneur suprême, caprice de la fortune ! il lui appartient de départager les votes et de fixer la majorité. Ses gentils petits doigts peuvent sauver on tuer un homme ; le destin va leur obéir : jeu terrible et qui cependant ne les agite d’aucun frémissement. Il faut prononcer. La main se lève un peu, s’abaisse, et le pouce, tout mignon, se montre renversé. Elle est atroce, ta Lælia ! s’écrie Nicias. — Elle est Romaine, réplique Faustus. Comme elle a bonne grâce à tout ce qu’elle fait ! Quelle jolie main ! Cependant, à cet instant suprême, Calendius oublie les enseignements qu’il reçut autrefois ; il s’abat gauchement, il meurt sans grâce ; on siffle son dernier soupir. Mais quel est-il ce mirmillon sans pareil ? D’où vient-il ? Son nom ? Les plus vieux connaisseurs, vainement interrogés, restent bouche close. Gloire au vainqueur de Calendius ! Mais que du moins il montre son visage ! Le mirmillon entend cette prière ; il veut bien y condescendre. Il détache son casque. Un visage apparaît jeune, fier, beau d’une héroïque beauté. Ce n’est pas là un gladiateur, mais plutôt un soldat. Les éclairs de son regard le disent. La bouche s’ombrage d’une longue moustache tombante ; les cheveux blonds, presque roux, échappés à la prison du métal, roulent et s’épandent jusque sur les épaules. Plus d’une dame romaine en serait jalouse. C’est un Gaulois ! C’est un Gaulois ! s’écrie-t-on aussitôt dans la foule. — Quelque vaincu de la dernière rébellion, ajoute Faustus ; peut-être un ami de Sabinus, un cousin d’Éponine. — Le bel homme ! dit Nicias ; qu’il aille donc, c’est plus digne de lui, briguer la victoire aux jeux Olympiques ! On l’applaudira rien que sur sa bonne mine. Lælia a tué ; mais par caprice, distraction, fantaisie. Sa pensée n’est plus dans l’arène. Elle a échangé quelques mots avec la grande vestale, et la voila qui cherche Faustus d’un regard enhardi. Elle a détaché des guirlandes qui festonnent la tribune mie brindille fleurie ; elle la jette, mais là fleur manque son but et tombe dans l’arène. Victoire ! murmure Faustus à Nicias, étouffant a grand’peine un cri de triomphe et de joie. La tante a prononcé ; c’est la réponse. Et disant cela, avant que Nicias ait pu le retenir ; il enjambe le podium et tout d’un élan saute dans l’arène. Il ramasse la fleur. Remonter n’est pas aussi facile. Par bonheur le Gaulois obligeamment lui prête son épaule. Merci, Gaulois, dit Faustus. Tu mérites le Capitole. Il a regagné sa place. Regarde les jolies fleurs, reprend Faustus, s’adressant à Nicias. C’est un petit rameau de jasmin blanc, immaculé, frais, doucement parfumé, tolite grâce et toute beauté comme celle qui nie l’envoie ! — Une fleur est tachée de rouge. — C’est du sang de Calendius. — Pour un bouquet de fiançailles je n’aime pas cela. — Heureux présage, au contraire ; elle est à moi jusqu’à la mort ! Et Faustus embrasse les chères fleurs sans prendre garde à la souillure. Rome a bruyamment fêté le Gaulois ; le Gaulois quitte l’arène. Qu’est-ce donc que ce troupeau d’hommes qu’on y pousse maintenant ? Ils sont sans armes, ils refusent, d’avancer. Les fouets les cinglent, ce n’est pas assez, les lances, les glaives des prétoriens les blessent, les déchirent. Cette foule resterait immobile si les derniers, inconsciemment, ne pressaient les premiers. Enfin une grille de fer retombe derrière eux ; la retraite leur est fermée, tout espoir de fuite désormais interdit. Ils sont bien la deux ou trois cents ; les traits tirés, le visage hâve, la tête basse. Quelques-uns chancellent et boitent, comme gênés d’anciennes blessures. Il en est qui sont vieux, et leur barbe taillée en pointe est déjà toute blanche ; d’autres bien jeunes, presque des enfants. Ils sont vêtus de haillons poudreux et sordides, débris lamentables de costumes militaires, vieilles toges effritées, manteaux tout à jour que jette aux prisonniers la pitié dédaigneuse de leurs geôliers. Les Juifs ! les Juifs ! s’est exclamée la foule. — Ce sont là les vaincus de Titus ? interroge Nicias — Sans doute ; et voilà leur dernière bataille. — Ainsi finit la guerre ! — Leurs bras ont servi à construire l’amphithéâtre n’est-il pas juste qu’il soient de la fête ? — A mort ! à mort ! Les Juifs ! La grande entrée qui débouche dans l’arène et répond à celle que les condamnés viennent de franchir, tout à coup résonne de grognements, de cris horribles, de longs rugissements. Est-ce donc une porte des enfers ? On pourrait le croire et le dire. Derrière les barreaux d’une herse encore baissée, lions, tigres, ours pesants, panthères agiles, hyènes chercheuses de cadavres, confusément, s’agitent, hurlant, bâillant, ébranlant sous leurs griffes le fer qui les emprisonne. L’ombre les enveloppe, à l’horreur de ce que l’on voit s’ajoute l’horreur des perspectives incertaines, l’épouvante de l’inconnu. Quelquefois les bêtes reculent, s’accroupissent toutes prêtes à bondir d’un élan plus terrible, et l’on n’aperçoit dans les ténèbres que les lueurs mouvantes de leurs prunelles jaunes. A mort ! Les Juifs ! à mort ! Une accalmie se fait, un silence menaçant. Grâce ! crie une voix ; grâce ! si vous êtes des hommes. On se retourne, on s’étonne. Qui donc a jeté ce cri inattendu ? Un homme est debout, monté sur les gradins. Grâce ! Il ne sait que répéter ce mot. C’est un Juif ! dit-on. — Non ! Non ! — Qu’est-ce donc ? — Les Juifs ne sont pas coutumiers de la clémence et du pardon. — Un massacre n’est pas pour les surprendre. — Et quel Juif aurait voulu assister au supplice de ses frères ? — Ce n’est pas un Juif, c’est un chrétien ! — Un chrétien ? dit Nicias surpris. — Oui, dit Faustus, un de ces vils sectaires qui font profession de haïr le genre humain. Ils viennent de l’Orient, de Palestine, je crois, comme ces Juifs. Tourbe de petites gens qui grouillent confusément aux dernières sentines de Rome. Aucune idée, aucune doctrine ; que des rêves d’enfant ! aucun avenir ! — Les enfants deviennent des hommes. Mais l’importun trouble-fête ne cesse pas ses protestations, ses appels insensés. On le sait maintenant, on le dit, on le répète. C’est un chrétien ! Quelle est cette insolence de vouloir faire la leçon au peuple, à César, à Rome ? On oublie l’arène et les malheureux qui l’encombrent. Ces colères, ces haines, ces fureurs qui tout à l’heure s’éparpillaient sur une foule, réunies, maintenant rapprochées, confondues, centuplées, ne visent, n’accablent, n’écrasent qu’un seul homme. Il reste calme, pâle mais résigné, insoucieux des clameurs qui l’assaillent. A mort ! le chrétien ! A mort ! à mort ! Le chrétien aux bêtes ! Aux lions ! à mort ! Ce n’est plus assez des injures et des cris. Les mains par centaines, par milliers ont saisi ce fou qui a demandé grâce. On l’enlève. Quelques instants il disparaît terrassé, piétiné ; puis rejeté de gradins en gradins, comme, une pierre qu’un torrent déchaîné emporte, le voilà qui roule des hauteurs dernières de l’amphithéâtre, et tombe sur le podium. Ses vêtements sont en lambeaux ; il est sans forcé et sans mouvement ; au reste il n’a pas fait un geste ni dit un seul mot pour se défendre. Ce n’est pas sa grâce qu’il a demandée. Encore une poussée, il est dans l’arène, et le massacre comptera une victime de plus. César a tout vu ; César est debout, César a fait signe à ses licteurs. Ils partent, ils accourent, enjambant escaliers et gradins. Devant les faisceaux, emblèmes de la toute-puissance, la foule s’écarte, les plus furieux ont lâché prise. Le chrétien est sauvé ; on l’emporte loin de cette arène qui déjà s’ouvrait béante devant lui ainsi qu’une tombe. Allons, reprend Faustus, si la vie est un bien comme Lælia me permet de le croire, Titus a fait un heureux. Il ne dira pas ce soir qu’il a perdu sa journée. — Vois donc comme il est ému ! On dirait qu’il pleure. — Un César qui pleure ! Rome n’a jamais vu cela. Il est trop bon, continue Faustus levant les épaules de mépris, il ne vivra pas. Cependant on doit de la déférence à toutes les majestés ; c’est trop faire attendre les fauves. Le festin est servi. Place au festin ! La herse est levée. Les bêtes bondissent dans l’arène. On les compterait par centaines, dit Nicias, de ce train-là le monde sera bientôt dépeuplé de ses fauves. — Les Césars nous resteront. Les Titus n’ont pas de lignée. Mais Nicias, qui jusqu’alors a surmonté non sans peine son horreur et ses dégoûts, sent les nausées lui soulever le cœur et lui monter aux lèvres. Passe encore pour la bataille ! mais le massacre, l’égorgement lâche, c’en est assez, c’en est trop. Je pars, dit-il à Faustus. — Soit, partons ! César a déjà quitté l’amphithéâtre. Les vestales se lèvent, Lælia nous quitte, et mon âme s’en irait avec elle. Les deux amis ont déserté l’arène. Les voilà étendus dans la litière qui docilement les attendait. Nicias est, troublé, inquiet. Lui si causeur, il ne sait plus que. dire ; lui si joyeux, il semble accablé de tristesse. Ce cri de grâce subitement jeté dans l’amphithéâtre, il croit toujours l’entendre, non pas de ses oreilles, mais de son âme et de son cœur. Ce cri, la haine, la mort lui ont seules répondu. Il venait du ciel ; du moins un instant Nicias l’a pensé ; n’aura-t-il jamais d’écho sur la terre ? L’heure avance, la nuit est prochaine. Lentement la

litière suit la voie Sacrée, cette voie fameuse sillonnée des ornières que

tant de siècles. de gloire et de triomphe ont creusées, cette voie qui mène

du Forum à l’amphithéâtre, de Hyménée ! Hyménée ! chante gaiement Faustus. Cependant des clameurs confuses leur parviennent encore. Est-ce la foule qui hurle, est-ce la bête qui rugit ? L’amphithéâtre immense trône et barre l’horizon. Derrière sa masse, le soleil a disparu, l’azur s’embrase, le ciel est en fête, le ciel est tout rouge. |

Les

Les

Les gladiateurs samnites semblent, mieux défendus. Leur

casque est hermétiquement clos. Un trou ménagé à la hauteur de l’œil gauche,

un étroit grillage ménagé à la hauteur de l’œil droit, permettent le libre

vol du regard. Le cimier est garni de plumes. La jambe gauche porte une large

cnémide et le bras droit est enveloppé d’une épaisse coite de mailles, la

Les gladiateurs samnites semblent, mieux défendus. Leur

casque est hermétiquement clos. Un trou ménagé à la hauteur de l’œil gauche,

un étroit grillage ménagé à la hauteur de l’œil droit, permettent le libre

vol du regard. Le cimier est garni de plumes. La jambe gauche porte une large

cnémide et le bras droit est enveloppé d’une épaisse coite de mailles, la  Trompettes sonnantes, rétiaires et mirmillons

font leur entrée. Ils sont douze ; un seul

Trompettes sonnantes, rétiaires et mirmillons

font leur entrée. Ils sont douze ; un seul  Le dernier des rétiaires qui paraît, c’est Calendius.

Calendius le beau, le grand, l’agile, Calendius l’éternel vainqueur ! Il

entre, il marche, il avance. Ce ne sont plus des applaudissements, mais des

cris de délire, des acclamations à rendre César jaloux. Saluer, applaudir le

maître, c’est un devoir plus encore qu’un plaisir, et dans cette joie il se

mêle un peu de crainte, quelque arrière pensée, la tiédeur aisément monotone

des démonstrations officielles. Mais un gladiateur ! c’est un fils chéri, un

ami, un amant, une maîtresse ! Il en est dans la foule qui pleurent de joie

et d’attendrissement. Le

Le dernier des rétiaires qui paraît, c’est Calendius.

Calendius le beau, le grand, l’agile, Calendius l’éternel vainqueur ! Il

entre, il marche, il avance. Ce ne sont plus des applaudissements, mais des

cris de délire, des acclamations à rendre César jaloux. Saluer, applaudir le

maître, c’est un devoir plus encore qu’un plaisir, et dans cette joie il se

mêle un peu de crainte, quelque arrière pensée, la tiédeur aisément monotone

des démonstrations officielles. Mais un gladiateur ! c’est un fils chéri, un

ami, un amant, une maîtresse ! Il en est dans la foule qui pleurent de joie

et d’attendrissement. Le  La même tactique répète les mêmes épisodes, les mêmes

incidents. Le rétiaire cherche à envelopper aux plis de son filet son adversaire,

qui cherche à l’éviter. Le coup est-il manqué ; aussitôt le rétiaire prend la

fuite, et sans trop de peine le plus souvent, il échappe ; car il n’a plus d’autre

arme que son trident, et les jambes nues dévorent l’espace mieux que ne

sauraient le faire les jambes cuirassées de bronze du mirmillon. Mais il faut

que le rétiaire ramasse le filet qu’il a laissé tomber, et pour cela il faut

s’arrêter, ne fût-ce que l’espace d’un éclair. Le danger est là ; car le

mirmillon n’est pas vainement appelé quelquefois

La même tactique répète les mêmes épisodes, les mêmes

incidents. Le rétiaire cherche à envelopper aux plis de son filet son adversaire,

qui cherche à l’éviter. Le coup est-il manqué ; aussitôt le rétiaire prend la

fuite, et sans trop de peine le plus souvent, il échappe ; car il n’a plus d’autre

arme que son trident, et les jambes nues dévorent l’espace mieux que ne

sauraient le faire les jambes cuirassées de bronze du mirmillon. Mais il faut

que le rétiaire ramasse le filet qu’il a laissé tomber, et pour cela il faut

s’arrêter, ne fût-ce que l’espace d’un éclair. Le danger est là ; car le

mirmillon n’est pas vainement appelé quelquefois  Toutefois, au bout de quelques instants, mirmillons pris

au filet et frappés à coups de trident comme l’on ferait d’un espadon ou d’un

requin, rétiaires surpris dans leur fuite et jetés sur l’arène, plus de la

moitié sont mis hors de combat. Calendius fait merveille ; il a une manière

de lancer le filet, de le refermer, de le serrer qui paralyse aussitôt les

mouvements du mirmillon. Les connaisseurs ne se lassent pas d’admirer cette

adresse infaillible. A chaque victoire nouvelle, ce sont des cris d’extase,

des acclamations sans fin, des trépignements insensés. On n’applaudit plus

seulement des mains, mais des pieds, de tout le corps ; ceux-là qui ont

quelque bâton, quelque baguette, frappent les pierres des gradins. Ce n’est

pas un public humain qu’il faudrait pour fêter dignement le héros, mais la

mer, l’océan grondant, déchaîné, battant le rivage. Quelques-uns n’y tiennent

plus, ils se lèvent, ils montent sur leur siège, ils piétinent les genoux des

voisins et s’ils n’étaient repoussés de quelques rebuffades un peu rudes, ils

leur monteraient sur les épaules. Les femmes, groupées aux galeries du

dernier étage, éclatent, pleurent, poussent des cris aigus qui percent le

tumulte effroyable, comme les éclairs percent un ciel chargé de nuées et d’orages.

Quand il fallut sauver le Capitole, les oies ne menaient pas si furieux

tapage.

Toutefois, au bout de quelques instants, mirmillons pris

au filet et frappés à coups de trident comme l’on ferait d’un espadon ou d’un

requin, rétiaires surpris dans leur fuite et jetés sur l’arène, plus de la

moitié sont mis hors de combat. Calendius fait merveille ; il a une manière

de lancer le filet, de le refermer, de le serrer qui paralyse aussitôt les

mouvements du mirmillon. Les connaisseurs ne se lassent pas d’admirer cette

adresse infaillible. A chaque victoire nouvelle, ce sont des cris d’extase,

des acclamations sans fin, des trépignements insensés. On n’applaudit plus

seulement des mains, mais des pieds, de tout le corps ; ceux-là qui ont

quelque bâton, quelque baguette, frappent les pierres des gradins. Ce n’est

pas un public humain qu’il faudrait pour fêter dignement le héros, mais la

mer, l’océan grondant, déchaîné, battant le rivage. Quelques-uns n’y tiennent

plus, ils se lèvent, ils montent sur leur siège, ils piétinent les genoux des

voisins et s’ils n’étaient repoussés de quelques rebuffades un peu rudes, ils

leur monteraient sur les épaules. Les femmes, groupées aux galeries du

dernier étage, éclatent, pleurent, poussent des cris aigus qui percent le

tumulte effroyable, comme les éclairs percent un ciel chargé de nuées et d’orages.

Quand il fallut sauver le Capitole, les oies ne menaient pas si furieux

tapage.