LES SPECTACLES ANTIQUES

ISTHMIA

Lan deuxième de la 140e olympiade.Poséidon équestre, qui te plais aux hennissements des coursiers et au retentissement de leurs pieds dairain, toi qui aimes à voir les navires rapides fendre londe de leur proue azurée, ou bien une troupe ardente de jeunes gens lancer il lenvi leurs chars dans la carrière, passion quil faut chèrement payer, viens assister à nos churs, Dieu au trident dor, roi des dauphins, fils de Saturne ! Ainsi chante Aristophane, et lhymne nest pas moins superbe que chantent les piètres et, les Amphictyons, lorsque à la veille des jeux Isthmiques, ils traînent aux pieds de Poséidon, les taureaux noirs quils lui doivent immoler. A listhme de Corinthe, ce pont infatigable jeté sur locéan, comme lappelle Pindare, les jeux reviennent tous les trois ans. Poséidon les préside. lis ne sont pas moins renommés que les jeux Olympiques, que les jeux Pythiques, que- les jeux Néméens ; et le cadre que leur prête limmortelle nature, associe toutes les grâces et toutes les splendeurs. Listhme réunit et oppose les joies des campagnes fleuries, la majesté des horizons sublimes, lhorreur grandiose des écueils que la vague aux jours de tempête blanchit de son écume, et la magnificence de la mer, partagée en deux mers qui se renvoient par-dessus la barrière inébranlable, les sourires de leur double immensité lumineuse et rayonnante. LAcro-Corinthe est là qui veille, dressait son front de rocher à près de dix-huit cents pieds, sentinelle avancée, toujours vigilante, qui précède et protège le Péloponnèse. Les hommes, dans léternelle crainte des assauts inattendus, des batailles incertaines, ont ajouté à la cuirasse de rocs une cuirasse de remparts ; et les murs superposant aux blocs énormes que seules ont pu remuer les mains géantes des Cyclopes, les assises plus régulières mais aussi plus débiles qui accusent un labeur humain, montent, serpentent, étreignent la montagne, hérissent la cime de tours et de créneaux. Mais les fleurs ne font que sourire des menaces de la citadelle, elles linvestissent et commencent lattaque. Les asphodèles suspendent leurs touffes roses aux fentes des rochers ; les orties géantes, les chardons hérissés dépinés, les euphorbes gonflées dun lait empoisonné, prennent part à lassaut, tandis que les campanules plus hardies, déjà victorieuses, balancent aux dentelures des créneaux, les grappes de leurs clochettes dazur. Sur ce piédestal caressé du zéphyr ou fouetté de laquilon ; la source de Pirène nous dit les amours de Zeus et de la nymphe Égine ; elle nous dit aussi le héros Bellérophon arrêtant le divin Pégase dans sa course et dans son vol, lorsquil allait se désaltérer. Tout nest-il pas sur cette heureuse terre de Grèce, temple, sanctuaire, déesse ou dieu ? La brise est une hymne qui passe, le murmure dune fontaine, une chanson qui ne doit jamais finir ! Et quelle vue ! Quel spectacle fait de toutes les merveilles attend le voyageur qui déserte un instant les jeux et ne craint pas dévoquer sur cette montagne le souvenir des dieux et des héros ! Cest Corinthe toute prochaine, Corinthe, vestibule de Poséidon, mère des jeunes héros, Corinthe toujours joyeuse, la cité chère à. Laïs, Corinthe que rêvent les marchands gorgés dor, les pirates chasseurs desclaves, Corinthe avec son port encombré de vaisseaux ; on dirait un nid dalcyons et chaque navire qui part, ouvrant ses voiles à la brise, semble un oiseau qui séchappe, longtemps suivi du regard attendri de la mère qui la couvé. Les temples massifs, aux colonnes trapues, rappellent une époque plus rude et la piété encore farouche de la première Corinthe : leur masse toujours austère fait contraste avec les élégances raffinées des maisonnettes scintillantes, des nouveaux sanctuaires dAphrodite, des portiques toujours enguirlandés de feuillages et de fleurs, des autels toujours fumants où les colombes roucoulent encore au moment dexpirer. Plus loin, cest le golfe et son double rivage, et ses montagnes qui sétagent tout alentour ; cest le vallon verdoyant, et silencieux où sommeille Cléones, cest la baie riante dEleusis ; Salamine qui grandit les récifs de ses bords capricieusement découpés, de toute la grandeur dune illustre victoire, puis des monts encore, majestueux, sublimes, baignant leurs sommets chauves dans la lumière et dans lazur, lHymette, le Pentélique annonçant de loin la ville quils ont, portée dans leurs flancs, Athènes et les marbres de son Parthénon. Depuis quelques mois sest ouverte la seconde année de la

cent quarante-sixième Olympiade, lan cinq cent cinquante-huit de la

fondation de Rome. De Rome, disons-nous, et pourquoi donc parlons-nous de

Rome ? Nous sommes à la porte de Corinthe ; Éleusis, Épidaure, Mégare sont

distantes à peine de quelques heures ; en moins de deux jours nous pourrions

gagner Sparte, nous pourrions retrouver Athènes, et cependant nous parlons de

Rome ! Une cité perdue là-bas, au delà des mers, aux rives dun fleuve où le

cygne de Léda ne pourrait se mirer, car ses eaux sont fangeuses, rougeâtres

comme sil charriait du sang et de la boue ; les nymphes auraient peur dy

salir leurs pieds divoire. Les temps sont bien changés cependant. Un dieu a

fondé Corinthe, un dieu ordonna le premier les jeux que lon y va célébrer, une

déesse a fondé Athènes et lui a donné son nom. Rome ne connaît ni son père ni

sa mère, elle connaît sa nourrice et le lait dune louve est passé dans son

sang. Aux défilés de Cynocéphales, Flamininus a vaincu Philippe, cinquième du nom, roi de Macédoine. La légion de Rome a brisé la phalange dAlexandre ; Philippe a dû subir les hontes dun traité désastreux. Tout labandonne. Athènes a renversé ses statues et voué aux malédictions des divinités infernales la place même quelles avaient souillée. Quel magnifique réveil de courage et de virilité ! Jamais Démosthène nen avait faut demandé contre un autre Philippe, lui aussi roi de Macédoine. Ce nest plus cependant le temps de sattrister. On va

célébrer et, chacun lassure, avec iule magnificence inaccoutumée, les jeux

Isthmiques. Les jeux isthmiques, comme tous les autres jeux solennels qui

sont pour la joyeuse Hellade la plus chère des traditions, imposent la loi dune

trêve qui doit durer un mois entier. Il faut bien que les concurrents

puissent en toute sécurité entreprendre le voyage. Il nest pas pour les

Grecs de loi plus sainte que la loi suprême de leur plaisir. Le philosophe le

plus morose ne saurait les en blâmer ; car ce plaisir est noble, fécond,

glorieux dune gloire plus pure que ne sont toutes les gloires des princes

et, des conquérants. Ainsi durant un mois plus de guerre, plus de bataille,

plus de sang ; cest la paix. Le vainqueur suspend sa poursuite ; le vaincu

respire et peut encore espérer. Des hérauts, couronnés de fleurs et de

feuillages, messagers toujours désirés et toujours les hier venus, ont couru

de ville en ville, de campagne en campagne, annonçant lheureux retour des

jeux publics et la trêve imposée à tous. On raconte quune armée

Lacédémonienne osa traverser le territoire de lÉlide après la proclamation

de cette trêve traditionnelle ; mais Lacédémone, frappée dune amende de par

lautorité suprême des amphictyons, dut payer deux mines par soldat. Cet

exemple à peu près unique dune désobéissance sacrilège atteste en quel

respect religieux Listhme tout entier disparaît sous un immense campement ; cest une ville improvisée ; et la population accourue de tous les horizons, jetée sur ces bords, semble-t-il, par les flots capricieux de toutes les tempêtes, sagite, sempresse ainsi que des abeilles autour dune ruche en émoi. Peu de femmes cependant ; leur présence est interdite aux solennités des jeux publics. Partout cest lharmonieuse langue des Hellènes qui chante ou retentit, mais nuancée de divers dialectes. Ceux-là qui sont venus des îles et des rivages de lIonie, traînent les mots, cadencent les phrases ; cest une musique toujours prête à sattendrir. Les fils de Sparte, de Mégalopolis, de presque toutes les cités du Péloponnèse, accentuent plus fortement les consonnes ; les mots éclatent impérieux comme des cris de guerre. Les Athéniens et tous ceux qui viennent de leurs colonies, car Athènes toujours féconde ne se lasse point dessaimer, ont un langage tout à la fois doux et ferme, sonore et caressant,. Cest toujours Athènes qui, inspirée dun tact parfait et dun instinct de la mesure qui est un art suprême, fait le mieux toutes choses, alors même quil ne sagit que de parler. Les guerres interminables, les discordes civiles, la

fondation des colonies, lépopée héroïque dAlexandre, ses funérailles, quil

prédisait effroyables et sanglantes, les défaites subies, les victoires mêmes

et surtout les conquêtes, ont épuisé On nest admis aux jeux de listhme, ainsi quà tous les

autres jeux publics, quaprès avoir justifié de, sa qualité de Grec.

Alexandre lui-même dut prouver quil appartenait il la grande famille des

Hellènes avant que les chars quil envoyait à Olympie fussent admis à concourir.

Donc cest déjà un honneur et un privilège de descendre dans le stade ou dans

lhippodrome. Cet honneur, les plus fiers, les plus grands, les plus

puissants le briguent et lenvient. Na-t-on pas vu Hiéron, Gélon de

Syracuse, le solliciter et richement payer les Pindare qui célébraient leurs

victoires ? Denys neut pas de cesse quil eût fait, de guerre lasse,

couronner lune de ses tragédies. Théron dAgrigente ne manquait jamais denvoyer

ses chars et ses chevaux aux hippodromes de Delphes ou dOlympie. Cette fois

encore on annonce entre les concurrents, des rois et des tyrans. Quelques-uns

sont venus en personne, Amynandre roi des Athananes. Philippe est resté dans

sa Macédoine, à Pydna ; il aurait honte détaler, devant toute lHellade, ses

désastres et ses douleurs mal apaisées. Mais Nabis est venu ; Nabis tyran de

Sparte. Maître dArgos, que Philippe lui avait livrée, il ne la pilla quà

demi, du moins il en jugeait ainsi, et sa femme qui le vint remplacer, eut

mission de piller à son tour ; on dit quelle mit une adresse féline à

dépouiller les Argiennes de leurs derniers bijoux. En même temps que Nabis,

est venue sa victime première, lhéritier légitime des rois de Sparte,

Agésipolis. Ainsi des ennemis sont là rassemblés et confondus. Ils campent,

ils vivent côte à côte ; quelques hellanodices suffisent à maintenir le bon

ordre. Si Nabis, ou quelque autre de ces rudes pasteurs de peuples, ne

voulait pas oublier ici lorgueil de sa puissance souveraine et pour quelques

jours du moins, accepter la loi de la stricte justice et de la complète

égalité, il pourrait bien sattirer lhumiliation dune expulsion immédiate.

Na-t-on pas vu un hellanodice, très peu soucieux de la dignité royale, mais

jaloux de ses droits et de la bonne renommée de Ces riches, ces puissants ne se reconnaissent guère dans

la foule quà lempressement de quelques flatteurs. La servilité ferait,

jusque -dans les enfers, escorte à la puissance. Les fentes plus vastes et plus

richement drapées, quelques baraquements hâtifs et qui accusent des ébauches

de palais, annoncent les logis des plus grands. On pourrait aussi les

distinguer au silence discret qui le plus souvent y règne. Chez les rois on

ne rit jamais bien longtemps, et ce nest que du bout des lèvres. Partout

ailleurs la bonne humeur rayonne sur tous les visages ; la gaîté éclate

cordiale, fraternelle, sans arrière-pensée. Les vaincus, les vainqueurs, les

pillards, les pillés, les maîtres, ceux-là qui sont durement asservis Argos

et Sparte, Egine, Athènes, Thèbes, Héraclée, Messine et Mégalopolis, Syracuse

nourrice des soldats et des chevaux de guerre. Agrigente, Ségeste et Panorme,

lâpre Délos, Lesbos la voluptueuse, Rhodes aimée de Phbus qui sy dresse en

un colosse sans rival, Alexandrie et la lointaine Byzance, toutes ces cités

rivales, tous ces frères ennemis se coudoient, se saluent, sencouragent, aux

luttes espérées, applaudissent déjà leurs prochaines victoires. Les prix sont

tout prêts, on les a cueillis dans la forêt voisine. A Olympie cest une

couronne dolivier saurage, à Delphes une couronne de laurier, à Némée une

couronne dache verte, à lIsthme, une couronne de pin. Une branche, quelques

brins dherbe tressés, cest tout ; voilà ce que les plus braves, les plus beaux,

les plus forts de toute Mais aussi quelle gloire sattache à ces pauvres récompenses ! Quel honneur suprême de les obtenir ! Quelle victoire fut jamais plus ardemment désirée ? Timanthe qui fut bien des fois vainqueur, chaque jour entretenait ses forces en bandant un arc rigide à légal de celui dUlysse. Au retour dun voyage, il reprend son arc, mais moins heureux que le roi dIthaque, il ne peut plus courber le bois quautrefois il ployait sans peine. Olympie, Delphes, Némée lui sont désormais interdits. Timanthe, désespéré, refuse de survivre à sa défaite ; il dresse un bûcher ; cest son dernier labeur, et se jette dans les flammes que lui-même vient dallumer. On peut mourir de joie aussi bien que de douleur. Diagoras de Rhodes voit triompher aux jeux publics ses deux fils bien-aimés. Diagoras est vieux, et ne saurait se promettre le retour dun semblable bonheur : Meurs ; Diagoras ! lui crie la foule, fatiguée dacclamer et dapplaudir. Et Diagoras, la joie dans les yeux, le sourire aux lèvres, meurt entre les bras de ses enfants. Quils sont enivrants et doux, ces applaudissements de Aussi quel deuil, quelle douleur quand une cité, coupable dun crime inexpiable, est exclue des jeux publics ! Lorsque Héraclès eut tué près de Cléones les fils dActon qui se rendaient aux jeux Isthmiques, Tyrinthe quhabitait le dieu, Argos qui en était toute voisine, toutes deux accusées de complicité, se virent refuser lentrée des jeux. Mais la défense ne fut pas longtemps maintenue. Il serait en vérité bien rigoureux de faire expier aux hommes les crimes des dieux. Flamininus connaît toutes les traditions de Quelques éléphants entravés sont là près de la tente du

maître. La demeure passagère de Flamininus, nétait la présence de

ce monstrueux bétail, pourrait convenir à quelque citoyen dune médiocre

fortune. On dit cependant quune de ces tentes, toujours close, renferme des

richesses à faire envie à Plutus. Un esclave, est-ce un indiscret ou un

menteur ? prétend les avoir dénombrées : trois mille sept cent treize

livres dor en lingots, quarante-trois mille deux cent soixante-dix livres dargent,

quatorze mille cinq cent quatorze pièces dor à leffigie du roi Philippe,

car Philippe est bien sûr de voir son portrait circuler dans les rues de

Rome, enfin tout un amas darmes choisies entre les plus belles ou les plus

curieuses, des boucliers, des casques, des sarisses de phalangères. Ce sont

les accessoires obligés du triomphe que Rome déjà promet à Flamininus. Telle

est cependant la réserve de ce vainqueur quil a pris grand soin de

soustraire ces trophées à la curiosité de la foule. Il se rencontrerait peut-être

quelque vieux brave que ce spectacle ferait pleurer. Un légionnaire en armes constamment fait sentinelle au seuil de la tente mystérieuse. Défense formelle den approcher, cest la consigne. Un Grec, un jeune éphèbe de dix-huit ans, échappé pour un jour des gymnases où les maîtres durant deux ans doivent lexercer et linstruire, a voulu transgresser la défense ; à cet âge on est curieux, étourdi surtout. Mal lui en a pris ; car dun coup du bois de son pilum, le factionnaire a renvoyé lindiscret au large. Il ne faut jamais se jouer aux sentinelles des Romains. Violence regrettable, inattendue cependant. Si ce bon Flamininus en avait connaissance, le soldat trop zélé serait blâmé et puni. Ainsi le pense et le dit le battu qui sen va se frottant les épaules. Qui sait ? Flamininus aurait peut-être fait à lenfant les honneurs de la tente interdite ? Il lui est si cruel de refuser quelque chose à un Grec. Après tout il peut avouer le butin quil vient de conquérir. Ne saurait-il en toute justice remporter chez lui quelques petits souvenirs des pays quil vient de parcourir ? Nest-ce pas la coutume de tous les voyageurs ? Il rentrera un peu plus chargé que les autres, voilà toute la différence. Ainsi Flamininus sest refusé aux honneurs particuliers que lon voulait lui prodiguer. Il ira, il viendra au gré de sa fantaisie, et nul ne doit se déranger pour lui. Sa présidence, si du moins on sobstine à lui reconnaître une sorte de présidence, sera toute officieuse ; il nen portera aucun insigne et nexercera aucune autorité. Il na de droits que ceux dun hôte et dun ami. Le vaste espace qui est réservé aux jeux comprend un hippodrome, un stade, un théâtre. Le théâtre est dune médiocre étendue et dune richesse médiocre. On le fréquente peu. Les concours littéraires, les concours de tragédie et de comédie, sans être tout à fait incongrus à listhme de Corinthe, ny sont pas très fréquentés. Souvent même les muses ne sont pas conviées. Cest à Olympie quHérodote donna lecture de son histoire et que lassistance ravie décida que les neuf livres entre lesquels elle se partage, prendraient les noms des neuf muses. Cest à Olympie que le peintre Aétion, encore jeune et inconnu, exposa son tableau des Noces dAlexandre et de Roxane et que lun des hellanodices enthousiasmé sempressa doffrir à ce débutant, en qui se révélait un maître, sa fille en mariage. Delphes ne manque pas dans ses jeux pythiques de réserver large place aux concours de musique et de poésie. Les poètes, les musiciens doivent sy affirmer créateurs aussi bien quexécutants ; Hésiode se vit exclure parce quil dut savouer incapable daccompagner lui-même ses chants sur la cithare. Mais à listhme de Corinthe, les athlètes à peu près seuls accourent et sont les très bien venus. Il nest pas dans toute Par bonheur ces souvenirs sont loin de nous ; et les Grecs nont jamais eu grande peine à oublier. Les jeux vont durer cinq jours ; et chaque jour est réservé à un exercice différent. Le premier est consacré à la course à pied. Les coureurs sont venus en grand nombre ; les plus jeunes,

presque des enfants, les premiers vont prendre part à lutte. Ceux-là mêmes

qui pour la première fois vont paraître au grand jour de ces fêtes

solennelles, ne sont pas des débutants inexpérimentés. On doit à Primitivement les coureurs, les lutteurs combattaient, sommairement vêtus dun étroit caleçon qui leur ceignait les reins. Cétait une entrave dernière et qui gênait un peu leur élan. A compter de la quinzième Olympiade le caleçon a disparu, et les lutteurs ont toujours combattu en une complète nudité. Depuis déjà quelques heures, ils se sont réunis, non loin du stade, dans les apodyteria qui leur sont réservés. Cest là quils ont dépouillé leurs vêtements. Ils causent à haute voix, ils simpatientent, ils frémissent ainsi que des coursiers généreux qui déjà flairent la poussière ardente dun champ de bataille. Les amis, les pères, les aïeux maintenant inhabiles à ces luttes regrettées, les petits frères qui envient leurs aines et se promettent de les dépasser peut-être, ont conduit ces apprentis de la victoire jusquau seuil des retraites où se font, loin de la roule des spectateurs, les derniers préparatifs. Que de regrets à se quitter ! Que de recommandations ! Que de bonnes paroles dencouragement ! Que de souhaits où lon sent se répandre toute la tendresse dun cur de père ! Que de regards attendris ! Que dembrassades étroites ! Que de poignées de mains prolongées sans fin ! Ceux-là qui vont lutter et combattre ne sont pas les plus émus. Vainement les hellanodices repoussaient cette escorte importune ; elle serait encore obstinément amassée aux portes quon a fermées devant elle à grand peine, si la crainte de ne plus trouver dans le stade les places désirées ne venait tout à coup de tuner le départ et de précipiter la déroute. Il est temps en effet. La foule ne sest pas ruée dans le stade, cette foule est courtoise et delle-même elle accepte une sorte dharmonieuse discipline ; mais elle sest répandue ainsi quune marée montante. Les gradins de marbre, étagés symétriquement, les plus bas envahis les premiers, ont, bientôt tous disparu. Les portiques qui les terminent et les couronnent, sont envahis à leur tour, et les visages curieux, souriants, empressés, illuminés dun regard avide, par milliers samassent à lombre des colonnades. Là se dressent des statues, de bronze pour la plupart, car les fondeurs de Corinthe sont renommés et les maîtres en toute sûreté leur confient le soin de donner à leurs créations limmortalité du métal. Ce sont des statues dathlètes vainqueurs. On les compte par centaines ; ou plutôt on ne saurait les compter, tant leur nombre est considérable. La vanité des vainqueurs quelquefois en a payé les frais, mais plus souvent le légitime orgueil de leur ville natale. Ces statues ne dépassent point la grandeur naturelle ; mais il a fallu promulguer une loi sévère qui interdit de leur donner des proportions colossales. Les athlètes auraient eu bientôt fait de ségaler aux dieux. Aucune statue nouvelle nest reçue et mise en place que les hellanodices ne laient, formellement acceptée. Bientôt ces statues elles-mêmes sont, assaillies, escaladées, conquises ; on voit, des spectateurs accrochés aux piédestaux, debout sur les plinthes ou même grimpés et posés à califourchon sur les nuques de bronze. Les groupes sont curieux, dune amusante bizarrerie que font ces vivants et ces morts, la blancheur éclatante des chlamydes agitées de la brise et, le noir du métal toujours immobile, les visages graves, impassibles ou vaguement éclairés dun sourire presque divin et les tètes mobiles où se reflètent toutes les émotions, toutes les joies de la vie heureuse et frémissante. Il semble toutefois, tant ces héros déifiés composent une assemblée solennelle, quils sont les juges suprêmes, et que lorgueil dun grand passé, sans vaine complaisance, interroge le présent. Immédiatement au-dessus de larène, vers le milieu des

gradins, est ménagée une petite enceinte réservée aux magistrats, aux juges,

aux dignitaires qui seuls ont droit de porter plus haut, la tête et dimposer

lobéissance au milieu de ce monde soumis au nivellement dune complète

égalité, privilège glorieux, redoutable cependant, mais que justifient leur

vigilance toujours en éveil, leur inébranlable austérité. Ils sont la justice

et la loi vivantes ; ils sont Un autel, consacré à Déméter, est dressé au milieu des sièges de marbre où viennent de se placer lolytarque, ordonnateur suprême des cortèges et des cérémonies, les agonothètes, présidents des jeux, les hellanodices, tout spécialement chargés de la police et du bon ordre, les pédotribes, dont lexpérience prononcera dans les cas douteux et contestés, les nomophylaques, dépositaires sévères des traditions devenues des lois et des usages établis. Ceux-ci, comme les hellanodices, sont majestueusement drapés de laine blanche et tiennent un long bâton. On les prendrait, si fiers est leur attitude, si grandiose est la placidité de leur visage ombragé dune barbe toute blanche, pour quelques-uns de ces rois pasteurs que les poètes nous montrent présidant, à peine revenus de la bataille, aux travaux de leurs moissonneurs. On avait réservé deux places à Flamininus et, à son frère Lucius. Le hasard est singulier, mais tous deux sont assis auprès de lautel de la déesse. Est-ce donc que Rome, elle aussi, aspirerait à la toute-puissance des immortels ? Les concurrents inscrits et qui tous ont dit leur nom et leur patrie, viennent dêtre partagés en groupes de quatre. Une urne dargent qui porte une dédicace divine, a reçu de petits morceaux de bois de la grosseur dune fève et, sur lesquels une lettre est gravée. Il y a quatre A, quatre B, ainsi de, suite ; les lutteurs mettent la main dans lurne, et sen vont ainsi prendre une lettre qui décidera du choix de leurs adversaires. Cette lettre ils ne sauraient la lire avant que tous aient interrogé le hasard. Pour plus de sûreté, le mastigophore se tient tout auprès deux et son fouet cinglerait les mains qui souvriraient trop vite. Le signal est donné. Les quatre jeunes gens se sont

alignés à lextrémité du stade qui se termine par un mur droit, dans laphésis. Les voilà qui courent, et le sable

déjà monte et tourbillonne sous leurs pas ; en effet le sol nest point battu

et résistant, mais bien au contraire poudré dun sable fin et doux aux pieds.

Lallure des coureurs en est un peu ralentie ; mais du moins les chutes ne

sont jamais dangereuses ; et Les coureurs vont, fuient, disparaissent à demi, quelquefois à peine reconnaissables dans le nuage quils soulèvent. Leurs forces juvéniles veulent encore être ménagées ; aussi ne doivent-ils fournir que la moitié de la carrière. Trois bornes, affectant la forme de colonnes tronquées, jalonnent et partagent également le stade. Toutes trois portent une inscription différente ; il semble que le marbre, ému lui-même et, sanimant dans la fièvre de ces jeux, prenne la parole et sadresse aux lutteurs. Courage ! sécrie la borne première ! Hâte-toi, dit la seconde ! Tourne vite ! sécrie la dernière. Ces premiers coureurs ne doivent parcourir que la moitié du stade, et la seconde borne est le but qui leur est assigné. Celui qui a dépassé les trois autres reste à lécart auprès de laphésis, tandis que les vaincus, encore haletants de leurs efforts inutiles, se retirent la tête basse ; mais le vainqueur nest, pas encore assuré de la suprême victoire. Une épreuve plus redoutable lui est réservée. Quatre groupes de quatre coureurs sont tour à tour descendus dans le stade, et, les quatre coureurs qui se sont, eux-mêmes classés les premiers, vont décider dans une course dernière, laquelle de leurs quatre victoires égales sera la complète victoire. Ne sont-ils pas déjà lassés ? Mais non, les efforts accomplis nont fait que les mieux préparer à des efforts plus grands. Les jeunes corps, sveltes, fins, légers, associent les grâces un peu grêles de lenfant qui était hier aux élégances déjà presque viriles de ladulte qui sera demain ; il semble quils éprouvent une joie profonde à sétaler dans lexquise harmonie de leurs formes, dans le premier épanouissement de la jeunesse, de la force et de la vie. Ces pieds, rapides comme ceux du divin Achille, ont-ils touché le sol ? On en pourrait douter. Ce nest plus une course, cest un vol : on dirait un petit nuage qui passe ; et déjà les applaudissements montent des gradins, suivant les coureurs dans la carrière, ou plutôt essayant de les suivre, car la brise même ne saurait les atteindre. Il faut bien an vainqueur cependant, et celui qui lemporte peut être fier de sa première victoire, car ses rivaux ne sont dépassés que de bien peu, et leur agilité pouvait se promettre lavantage. Les vaincus nont pas à rougir. Mais quelle est joyeuse livresse de cette première victoire ! Quest-ce que lavenir réserve à ce vainqueur ? Peut-être dautres victoires, et de moins innocentes ; peut-être après ces jeux de la paix les Jeux terribles de la guerre ; peut-être la puissance, la richesse, les splendeurs dune pompe royale. Il nimporte, on ne saurait le dire. Mais toujours cet enfant se souviendra de listhme, du stade, de la première couronne conquise ; celle-là, comme le souvenir dune adolescence radieuse, sera toujours caressante et légère au front qui la reçue. Quil est doux dêtre vainqueur à seize ans ! Les lutteurs qui maintenant descendent dans le stade, sont des hommes jeunes, mais dans la plénitude des forces longuement exercées. Quelques-uns sont connus de la foule ; leur réputation partout les précède et les fait désirer. Il en est qui déjà ont suspendu, aux murs de leur maison, des couronnes rapportées dOlympie, de Némée et de Delphes. Quelques-uns, plus fameux encore, peuvent se reconnaître dans les marbres, dans les bronzes consacrés à la mémoire des vainqueurs et se regarder ainsi eux-mêmes du haut de leur immortalité. Quel encouragement plus puissant et plus direct ! Quelle honte sil fallait avouer une défaite au pied même du monument de ses propres victoires ! Ces coureurs nont pas seulement la force et lélan quexige

et développé leur exercice favori, ils ont la ruse, le sang-froid qui ménage

habilement les forces et quelquefois, au dernier moment, répare un échec

presque certain et fait violence à la fortune. Comme tout à lheure les

enfants qui les ont précédés, ces coureurs sont groupés quatre par quatre.

Mais là carrière quils doivent parcourir est quatre fois plus étendue. Ils doivent

enjamber le stade tout entier, et tournant la borne dernière qui leur dit :

Tourne vite !, revenir à leur point de

départ. Cette course est dite le diaulos.

Les vainqueurs cette fois encore vont de nouveau lutter entre eux. Lattention

est plus ardente, fiévreuse, et limpatience de tous dévore ces instants

suprêmes. Le spectacle dune lutte, dun combat attache, retient aisément les

yeux et lesprit de lhomme : la vie nest-elle pas un combat toujours

renaissant ? et lhomme aime la vie. Mais cet intérêt instinctif qui sans

peine bientôt séveille autour des rivaux acharnés à se vaincre, trouve un

aliment dans la vanité de toutes les villes et de tous les peuples. Chacun de

ces lutteurs sent que pour un jour il personnifie, il résume en lui ses aïeux,

sa patrie, toute une tradition de gloire quil se doit de défendre et, sil

se peut, de grandir encore. On compte sur lui, comme home comptait sur le

dernier des Horaces, et bien que lexistence même dune cité ne soit pas en

jeu, le poids dune écrasante responsabilité simpose à chacun de ces hommes.

Toute Ceux qui sont arrivés les premiers, les plus agiles, les plus forts, sont restés dans laphésis et sapprêtent à repartir. Enfin nous allons voir quel sera le vainqueur entre ces victorieux. Lépreuve imposée est plus difficile encore ; cette course dernière, cest le dolichos. Il faudra douze fois, et sans reprendre haleine, parcourir le stade tout entier. Ceux-là seuls qui renferment en leur large poitrine des poumons qui jamais ne sessoufflent, un cur qui jamais ne précipite ses battements, peuvent accepter une tâche semblable et sans folie espérer de la remplir dignement. Cest alors que lexpérience des luttes passées peut servir le plus utilement. Les quatre concurrents savent à merveille que sous peine dune défaite certaine, ils doivent garder quelque sang-froid et discipliner leurs fureurs héroïques. Ils partent, mais non pas dune allure très rapide cependant. Les poings sont fermés, les bras ramenés et pressés contre la poitrine. Le pas est rythmé et sallonge sans efforts excessifs. Ils courent les uns auprès des autres, presque côte à côte. Il leur est impérieusement défendu de se heurter. Cest une course, rien quune course, non pas un pugilat. Déjà deux fois ils ont tourné la borne, et lalignement reste parfait de ces quatre coureurs ; on ne saurait dire quil en est un qui dépasse les autres de lépaisseur de la main. Est-ce donc quils vont tous les quatre ensemble atteindre le but ? Faudra-t-il leur imposer le supplice dune épreuve nouvelle ? Ce serait peut-être condamner à mort le plus brave et le plus acharné. Na-t-on pas vu le Spartiate Lados expirer alors quun dernier bond le faisait vainqueur ? Mais non, ces quatre corps qui longtemps ont semblé le même corps quatre fois répété, si parfaite était la cadence de leurs longues enjambées, si sagement ordonnés étaient leurs mouvements, accusent linégalité des efforts suprêmes. Lalignement est rompu ; il est un coureur qui devance les autres, ses pieds touchent à peine le sol ; sa vitesse est prodigieuse et le sable quil soulève, tourbillonnant lorsque déjà il est passé, monte au visage des autres, les trouble et les aveugle à demi. Ils sacharnent cependant, leur fureur impuissante ne leur sera quune fatigue de plus, ils crient ; leurs corps se jettent tout en avant, les bras se lancent comme pour saisir le but qui leur échappe. Ne vont-ils pas, ces acharnés, déjà haletants et tout inondés de sueur, sabattre et rouler par terre ? Ce serait ajouter aux tristesses de la défaite le ridicule dune maladresse aussitôt raillée. Hélas ! il faut bien céder. Cest une loi fatale ; au premier rang il nest jamais de place que pour un seul. Philopmen a contesté lutilité de ces jeux gymnastiques où

se comptait Cette fois les coureurs napparaissent plus dans leur héroïque

nudité. Ils sont vêtus et pesamment armés. Les casques sont surmontés de ces

hautes aigrettes dont sépouvantait, jusque dans les bras de son père Hector,

le petit Astyanax ; au bras gauche est fixé le bouclier rond et dun diamètre

qui excède la longueur du torse. Des figures, des emblèmes les plus divers y

sont gravés dans le métal et relevés dune éclatante enluminure. Ce sont des

disques solaires, ou le croissant de Phbé, ou des aigles volant à tire dailes,

promesse de bravoure et gage de victoire, ou des monstres marins, des crabes

aux pinces menaçantes, des poulpes tordant leurs tentacules ainsi que La nuit vient, mais elle ne va pas interrompre, aussitôt les jeux. Une course est attendue ; impatiemment désirée, qui veut la complicité des ténèbres profondes ; cest la course aux torches, la lanipadédromie. Les torches sont faites de sarments de vigne étroitement ficelés, ou mieux, car la flamme est plus rapide et plus éclatante, de branches de pin serrées et nouées dans les tiges flexibles des joncs ou des papyrus. Un feu vient dêtre allumé sur lautel de Déméter la

grande déesse. Cest là que les concurrents viennent embraser leurs torches.

A peine ont-ils fait quelques pas on ne saurait plus les distinguer, ni les

reconnaître. Plus de lutteur déjà renommé et que le souvenir de ses exploits

fait, dès quil vient de paraître, saluer, dapplaudissements et de joyeuses

clameurs. Les favoris de la fortune sont perdus dans lombre, et le regard

des amis les plus fidèles ne peut les suivre ni les encourager. Cependant le

spectacle, sil est moins beau, est plus étrange ; il ne va pas sans quelque

désordre, les Hellanodices les plus sévères perdent leur temps à réprimander

; on ne les voit pas, et dans le tumulte leur voix nest plus entendue. La

bonne humeur de tous est une loi qui suffit à maintenir la loyauté de ces

luttes curieuses. On rit, on samuse bruyamment ; et cependant les torches

scintillent, passent, filent, quelquefois prêtes à séteindre tant le coureur

les emporte dun élan furieux. On dirait une course détoiles, et le ciel

lui-même, maintenant semé de feux sans nombre, traversé de la poussière

lumineuse de On a consacré au repos les dernières heures de la nuit ; mais ce repos entre la fête passée et la fête du lendemain il faut bien peu de chose pour le troubler : la chanson dun vaincu trop bien consolé, et qui sacharne à la recherche vaine du logis quil a perdu, le frémissement dune lyre encore vibrante dans les mains dun poète. Pindare a fait école. Il nest pas de victoire qui néveille la fanfare de quelques vers glorieux. On voit accourir, flatteurs obséquieux, empressés sur les pas des athlètes, un essaim de poètes maigres et, qui sen vont offrant à tous les vainqueurs les compliments enthousiastes dune muse besogneuse et famélique. Cest un métier qui fait vivre à peu près et tout juste assez pour ne pas en mourir. A peine la mer a-t-elle reflété le premier sourire dune aurore nouvelle que la foule reparaît, les uns échappés à leur campement, dautres, les derniers venus, désertant, les parvis des temples, les portiques du stade, seul abri quils aient pu obtenir de la complaisance des prêtres ou des Hellanodices. Quelques-uns, dans lespoir dune victoire prochaine, déjà fatiguent les dieux de leurs prières et de leurs offrandes. Trois ou quatre blocs de pierre, énormes, presque frustes, mal équarris, composent ce quon appelle lautel des Cyclopes ; divinités étranges, culte essentiellement local, mais qui recrutent toujours parmi le monde des athlètes, des fidèles obstinés. Tes légendaires remueurs de rochers plaisent à des hommes orgueilleux avant tout de la force brutale. Mais ce qui attire, le plus souvent retient la foule et lamuse, en attendant que lheure soit venue des jeux du stade, cest lassemblée présente partout des statues qui disent linterminable lignée des braves proclamés vainqueurs. On se les montre, et les plus anciens des athlètes, ceux-là surtout à qui lâge ne permet plus que le récit des combats, racontent à la jeunesse curieuse de les entendre, tout ce long poème de gloire, les luttes épiques dignes dun Homère et ce quils étaient ces coureurs, ces lutteurs, ces boxeurs, ces batailleurs dautrefois. La gloire dans le passé, comme les montagnes dans léloignement, semble grandir pour quelque temps du moins, et la vieillesse toujours se console un peu de ses ruines en criant à la décadence. Voici Théagène de Samos qui fut douze fois vainqueur ; Glaucus de Caryste qua chanté Pindare : Ni le frère bouillant dHélène, Ni

le robuste fils dAlcmène Nont tendu comme lui leurs bras musclés de fer. Cétait un laboureur avant dêtre un athlète ; et lon raconte quil raccommodait lessieu de sa charrue à coups de poing. Pour enfoncer des clous il navait besoin que de sa main toute nue. Nicostrate, fils dIsidotus, fait pendant à son ami Alcée de Milet ; et bien que le statuaire ait complaisamment trahi une ressemblance qui serait regrettable, la laideur fameuse de ce Nicostrate est écrite dans le bronze. Par bonheur Alcée est beau comme un Apollon. Lharmonie des proportions, leur seule beauté, a valu aussi à Philippe de Crotone une statue digne de son modèle. Il fut, dit linscription, lhomme le plus beau de son temps. La lointaine Crotone nest pas moins fière davoir enfanté Milon. Dans la guerre entreprise contre Sybaris il commandait larmée de Crotone et fièrement il parut sur le champ de bataille, portant les attributs dHéraclès, la massue et la peau de lion. Ce terrible assommeur prenait une grenade dans sa main, et les plus forts sacharnaient en vain à lui faire lâcher prise ; il rendait la grenade intacte, sans même que lécorce gardait quelque trace de son étreinte. Il se plaçait sur une dalle de pierre parfaitement plate et ruisselante dhuile ; personne ne pouvait ly faire glisser ni le déplacer dune ligne. Un jour il tua un taureau dun coup de poing. Il tendait sa main ouverte et nul ne pouvait en écarter un seul doigt. On sait enfin comment il mourut, sa main ou plutôt sa formidable tenaille prise dans le tronc dun arbre quil avait voulu éclater. Réduit à limpuissance et à limmobilité, il fut la proie des bêtes fauves. Milon, cependant, un jour avait rencontré son maître dans Léotrophide. Cétait un pâtre ; il se faisait un jeu dirriter les taureaux et tout net les arrêtait, leur saisissant une patte de derrière au milieu même de leurs bonds les plus furieux. Quelquefois il en tenait ainsi deux, lun de chaque main. Il arriva que le sabot lui restait dans les doigts. Milon lui-même sécriait ; Zeus, cet homme est-il donc un autre Héraclès ? Polydamas de Scotussa rejoignait sans peine un char emporté au galop de quatre chevaux et larrêtait si brusquement en lempoignant par derrière, que chevaux et cocher roulaient sur le sable de lhippodrome. Son image attire un concours nombreux de dévots et de suppliants. Il a fallu la placer dans un petit sanctuaire, et les offrandes entassées, toujours renouvelées, les ex-voto suspendus tout alentour, affirment que ce bloc dairain guérit les fiévreux. Théagènes de Tharse, à peine âgé de neuf ans, voit sur une place une statue qui séduit ses regards denfant ; il la descelle et lemporte sur ses épaules. La ville est en émoi ; le sacrilège est découvert, mais le coupable sexcuse et, reprenant le marbre quil se montrait si digne de conquérir, il va le replacer sur son piédestal. Ce Théagènes, dix fois fut proclamé vainqueur aux jeux Isthmiques, il avait recueilli de ville en ville, de fêtes en fêtes, quatorze cents couronnes. Les vainqueurs aux courses de chevaux, aux courses de char ne sont pas moins honorés. Hermogènes de Xanthe était surnommé le coursier. Léonidas de Rhodes fut quatorze fois vainqueur. Milésias fut surtout célèbre pour son enseignement. Porus de Cyrène était son élève et lui fit longtemps honneur. Les cavaliers, les conducteurs de char ont voulu quelquefois, touchante confraternité, associera leur gloire les nobles animaux quils avaient associés à leurs labeurs, a leurs luttes comme à leurs espérances. Ainsi on se montre Philotas debout près de sa jument. Un jour il perdit son équilibre et tomba sur le sable ; la jument toute seule poursuivit la course et le prix lui fut décerné. Elle avait donc tous les droits aux honneurs du bronze. En tous lieux où lhomme respire, la brigue ne saurait être absolument bannie ; elle est si féconde en ruses et si habile à se frayer partout quelque secrète issue ! Eupolus de Thessalie, riche dargent plus que de vaillance, avait gagné par la promesse dune grosse somme les rivaux que le sort lui avait désignés. Agéton dArcadie, Prytanes de Cyzique, Phormion dHalicarnasse devaient complaisamment se laisser distancer par lui. Mais ce marché sordide fut découvert et dénoncé : Eupolus vit, du produit de la grosse amende quil dut payer, dresser une statue de Poséidon ; et linscription rappelle encore quon ne saurait mériter la victoire à prix dargent, mais par la vigueur du corps et la légèreté des pieds. Callipus dAthènes, qui lui aussi voulait tricher la victoire que ses largesses lui faisaient espérer, dut payer lamende ; ce fut une affaire dimportance, car la cité dAthènes prit follement parti pour le coupable et sans lintervention de Phbus lui-même conseillant par la bouche de la pythie loubli et la conciliation, Athènes allait être exclue des jeux publics. La lâcheté est châtiée non moins sévèrement. Sarapion dAlexandrie, un pancratiaste indigné et qui senfuit tremblant de peur à la vue des poings armés du ceste de ses adversaires, fut condamné à lamende. La politesse même est imposée à tous : Apollonius dAlexandrie était arrivé après lheure prescrite, car il sétait un peu attardé à faire étalage de sa force dans quelque cité voisine. On le frappe dune amende et, sans combat, on décerne le prix à son adversaire qui du moins avait fait preuve dexactitude et de bon vouloir. Cétait un inconnu, un certain Héraclides Apollonius, outré de colère, se jette sur lui et laurait assommé dans une lutte peu courtoise, si les spectateurs indignés ne lavaient livré aux hellanodices. Cette violence lui valut une amende nouvelle et une nouvelle statue au dieu protecteur de lIsthme. Ainsi les exploits des athlètes comme leurs indignités

sont le prétexte et loccasion de monuments multipliés à linfini. Il arrive

encore que des peuples en guerre, des cités ennemies profitent de la

solennité des jeux publics pour conclure une alliance, sceller une

réconciliation. La deuxième journée tout entière est réservée à des exercices qui veulent encore plus dadresse que de force le saut, le jet du disque et du javelot. Dès le temps dHomère, les Phéaciens étaient renommés entre tous pour leur habileté dans lexercice du saut. Mais Crotone cite, avec non moins de complaisance, lun de ses fils, Phayllas, qui dun bond franchissait une distance de plus de cinquante pieds ; cest le bond dun tigre. Sur le sol de larène on a pris soin de tracer une ligne parfaitement droite et qui marque le point de départ. Quelques paelotribes portant de longues lanières détoffes se tiennent un peu à lécart, tout prêts à les étendre pour mesurer exactement la distance franchie. Les sauteurs sautent, soit en saidant dune perche, soit en chargeant leurs mains dhaltères de bronze ; mais cest là une manuvre assez compliquée et qui réclame un long apprentissage. Ce poids cependant, déplaçant tout dun coup léquilibre du corps, lorsque les bras, ramenés en arrière, brusquement se rejettent en avant, augmente beaucoup la puissance du premier élan. Un sauteur maladroit, gêné par cela même qui devrait lui venir en aide, aurait bientôt fait de sabattre sur le clos ; mais les autres, ceux qui sont dignes des applaudissements publics, semblent des chèvres légères ou des cerfs que viennent de mettre en fuite les aboiements des chiens et les cris des chasseurs. Les aulètes, la double flûte aux lèvres, accompagnent les sauteurs ; dun cri perçant et subit ils leur donnent le signal et marquent le rythme de ces beaux corps toujours obéissants. On ne se sert au jet du javelot que darmes émoussées. Une vigilance jalouse sefforce décarter, de la joie de ces jeux, les tristesses de quelque blessure. Le jet du disque, sans doute parce que cest là un exercice essentiellement grec, mérite une faveur plus grande, et lempressement de concurrents plus nombreux. Homère, qui fait loi, na-t-il pas dit que le jet du disque est le jeu favori des hommes ? On faisait usage autrefois de disques de pierre et de fer ; maintenant les recherches du luxe et les raffinements dun art délicat pénètrent et embellissent toutes choses. Les disques sont de bronze et souvent ornementés de figurines ciselées.

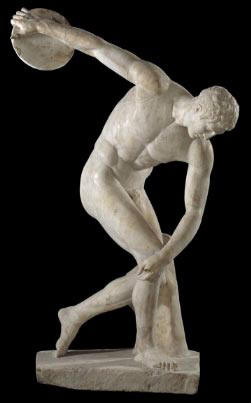

Le torse vigoureusement musclé se courbe et penche eu avant ; les jambes sont repliées et rapprochées ; la main gauche sappuie fortement sur le genou droit. La tête abaissée fait relever la nuque et disparaître le cou. Le bras droit est ramené en arrière, élevé plus haut que la tête. Lés muscles se dessinent, raidis comme la corde dun arc dans les doigts dun archer. Le large disque est dans la main, posé bien à plat contre la paume quil dépasse. Encore un instant, moins que lespace dun éclair, il va séchapper et partir, lancé plus sûrement quil ne serait par un ressort dacier tout à coup détendu, puis, décrivant dans les airs une longue courbe, il, ira tomber là-bas, peut-être plus loin même que ne saurait porter le regard. Bien des fois, dans le stade, les discoboles répètent ce même jeu. Ils prennent place à lextrémité du stade, sur la balbis, petite butte de terre que lon a dressée à leur intention. Les disques souvent roulent jusquau pied de la tribune où sont groupés les juges. Une machine de guerre ne les lancerait pas beaucoup plus loin, et dans les sièges de ville, quelques-uns de ces discoboles tiendraient lieu sans peine donagre ou de baliste. Lheure avance et les exercices de ce jour touchent à leur

fin. Mais voilà quune rumeur subite monte des gradins les plus voisins de laphésis. Bien des yeux désertent le stade et sen

vont chercher la cause de cet émoi inattendu. Ce nest pas cependant un

bruyant désordre, rien quun mouvement de surprise. Un long cortège dhommes

a franchi les portes et savance dans le stade ; sur leur tête rasée ils

portent le bonnet daffranchissement. En effet, hier encore ces hommes

étaient des esclaves, et lesclavage leur devait être plus pénible, plus

humiliant quil nest à personne. Ces hommes étaient nés libres en effet, ils

avaient connu toutes les joies, senti toutes les fiertés du Citoyen et du

soldat ; ces hommes avaient vécu au bond du fibre, ils avaient combattu pour

Rome, versé des flots de sang à Trasimène, à Cannes, et la défaite seule les

avait réduits en servitude. Prisonniers dAnnibal, on les avait vendus,

échangés, revendus, jetés dans les marchés publics, disputés quelquefois dans

lardeur des enchères, car il y avait pour bien des maîtres un plaisir dorgueil

à compter parmi leurs esclaves quelques-uns de ces braves que seul avait pu

vaincre le grand Annibal. Cette servitude a duré vingt ans, et combien sont

morts, ceux-là désespérant de la vengeance et de la liberté, ceux-ci, non

moins malheureux peut-être, voyant passer à travers Ainsi le second jour des jeux finit dans lépanouissement

dun bonheur sans aucun nuage. Quil fait bon vivre et que lair de La lutte à main plate, la lutte au ceste occuperont le troisième jour. Les lutteurs à main plate sont les premiers appelés ; ils vont lutter par couple et le sort décidera, comme pour les autres exercices, de la manière dont ils seront accouplés. Ils sont réunis dans les apodyteria. Promptement dépouillés de leurs vêtements, ils senduisent, saidant les uns les autres, dune légère couche dhuile, puis saupoudrent le corps tout entier dun sable fin et blanc qui fait à peine tache sur la peau. Laleiptys les assiste et conseille les lutteurs encore inexpérimentés. On voit, suspendus aux murailles, des flacons remplis de sable, puis les strigiles de bronze qui serviront au retour, la lutte terminée, à débarrasser les membres de leur épiderme factice, toute glissante et toute poudreuse. Lhuile assouplit le corps, gène létreinte de ladversaire ; le sable arrête une transpiration surabondante et qui bientôt ajouterait à lépuisement inévitable dun corps qui se dépense en un labeur furieux, une cause nouvelle de fatigue et de faiblesse. Les lutteurs sont dans le stade, et les premiers qui vont se mesurer ont depuis longtemps la faveur de la foule, car une salve dapplaudissements discrets mais déjà sympathiques vient dannoncer leur entrée. Lun est Nicoclès dÉgine, lautre Chilon de Patras. Les deux adversaires, sans hâte, désireux de se bien observer du regard, de se connaître et destimer autant quil se peut leurs forces et leur plus ou moins grande habileté, avancent lun vers lautre, puis sarrêtent, et répétant des mouvements semblables, tous deux lèvent les bras en lair. Cest aussi bien une prière aux dieux quun salut à ladversaire. Les voici penchés en avant, ils se touchent, ils sont aux prises ; et dabord sur lhuile qui partout ruisselle, les mains glissent, impuissantes à maintenir leur étreinte. Il faut changer de tactique. Les coups de poing sont interdits, mais non le choc de la tête et du front. Les lutteurs vont combattre ainsi que font les béliers. Ils ont reculé de quelques pas. Les brebis qui pâturent ne leur sont pas la récompense espérée, mais seulement une couronne verte ; il suffit pour que la lutte en arrive au plus furieux acharnement. Les torses sont courbés plus bas encore contre terre ; les épaules montueuses, bosselées de muscles, se bombent et approfondissent la dépression des reins. Tout à coup, les fronts se relèvent, se rabattent, se heurtent, et bien que les mains se soient aussitôt nouées à faire craquer les phalanges, on a entendu un coup sec ; il semble que dun choc pareil les crânes devraient éclater aussitôt. Seraient-ils du bronze ces braves, comme les statues qui les doivent un jour immortaliser ? Maintenant les corps sont, enlacés, confondus ; il serait impossible de reconnaître où lun finit, où lautre commence. Pas un cri, pas un souffle. Quelquefois la lutte reste suspendue et le groupe de ces membres, serrés presque jusquà lécrasement, reste immobile. On médite quelque ruse, la surprise dun subit soubresaut, une feinte savante. Tout à coup Chilon perd pied ; il est enlevé de terre. Son adversaire la saisi par les reins et tout dun élan lenvoie à cinq pas de lui. Cest la victoire sans doute ? Mais non, le vaincu nest pas vaincu, à peine a-t-il trébuché sur le sable ; le voilà debout sur ses jambes ; comme le tronc dun chêne sur ses racines noueuses et, toujours inébranlées. Lassaut est repoussé. Les deux corps une seconde fois sétreignent, enragés de leurs efforts inutiles. Nicoclès, qui tout à lheure a su parer une chute désastreuse, empoigne son adversaire par une jambe ; il échappe brusquement aux prises des bras de Chilon violemment dénoués, et le brandissant comme un frondeur ferait dune pierre, il le jette tout de son long sur le sable. Cest un succès, et qui ne peut être contesté. Mais la lutte nest pas terminée : il faut, pour quelle sachève, avoir renversé trois fois son adversaire. Cependant des cris éclatent de toutes parts ; on réclame le répit, dune courte trêve ; cest un usage toujours accepté : et les lutteurs docilement obéissent. Bientôt ils ont repris leurs forces et renouvellent leurs attaques. On dirait que lun lautre ils sinvestissent ainsi quils feraient dune citadelle et quils tâtent le formidable rempart de leurs corps, comme pour p chercher le point faible, la place mal gardée que doit viser le prochain assaut. Il ne semble pas que le premier combat les ait beaucoup fatigués ; cependant les poitrines sélèvent et sabaissent, haletantes comme des soufflets de forge, et quelquefois les bouches crispées, qui ne veulent pas, crier, laissent échapper de rauques gémissements. Une brusque détente sépare les deux corps ; Nicoclès ne tient plus Chilon que par la main et seulement du bout des doigts ; mais comme Sostrate qui en fut surnommé Acrochersites, il peut serrer ses doigts dune telle force que ce nest plus une étreinte, mais un écrasement. Nicoclès fléchit sur les genoux et tombe à la renverse. Chilon pour la seconde fois vient de lemporter. La troisième reprise se terminera-t-elle encore à son avantage ? Nicoclès adroitement évite quelque autre de ces

effroyables poignées de main et la hutte paraît incertaine. Mais tout à coup

voilà Nicoclès qui chancelle. La lutte na pas de secret pour Chilon ; il

sait user même du croc-en-jambe. Cest une manuvre permise ; ainsi Ulysse, dun

coup de talon sur le genou, jeta à terre son rival Ajax ; et Nicoclès cependant entraîne Chilon ; le combat se poursuit dans le sable qui se creuse et parfois enveloppe les lutteurs. Mais Nicoclès ne saurait plus quhonorer son inévitable défaite par une résistance héroïque. Chilon a lavantage, car il tient son adversaire à demi renversé, et sa jambe gauche passée entre les jambes de Nicoclès les immobilise. Nicoclès voudrait se relever, il plie ses pieds injectés de sang et cherche vainement un point dappui qui lui échappe. Son bras gauche sarc-boute dun effort désespéré. Chilon a saisi le bras droit de Nicoclès, il le tord en arrière ; la douleur est devenue atroce, le vaincu défaille et cède la victoire. Quelques autres couples méritent, dans la lutte à main plate, de longs applaudissements ; mais la rencontre suprême, celle qui met en présence les deux plus forts et les deux plus braves, reste favorable à Chilon ; la couronne lui est décernée dune voix unanime. Les lutteurs qui maintenant paraissent sont armés du ceste. Dans les gymnases où lon fait le dur apprentissage de cette lutte, la plus terrible et la plus dangereuse qui soit, le maître permet de porter de larges oreillères de laine et de cuir. Les élèves peuvent ainsi sexercer et sinstruire, sans se voir étourdis ou même à demi assommés dès la première leçon. Mais aujourdhui, au grand jour de larène, plus rien nest toléré qui protège le corps que sa force et sa masse. Aussi ces boxeurs ou pugilistes, dits communément pancratiastes, sont-ils comptés entre les plus robustes. Si leur beauté dathlète peut séduire et, tenter le ciseau dun sculpteur, on ne saurait dire que leur visage garde le sourire dun peu de grâce et dagrément ; les coups de poing modèlent brutalement les chairs, et, il nest pas de bon pancratiaste qui nait reçu dinnombrables volées de coups de poing. Et quels poings ! On devrait dire plutôt des massues vivantes. Le ceste est fait de cuir durci, de fer et de plomb. Cest une arme terrible. Le bras jusquau coude est enserré dans un réseau de courroies entrecroisées et armées de clous ; les doigts passent, enchâssés dans un large anneau de plomb. Les deux rivaux que le sort met aux prises les premiers, sont des hommes en pleine maturité ; leur forte corpulence accuse et le régime nourrissant des viandes rôties, et les approches de la quarantaine. Leurs visages soigneusement rasés de près, bouffis, couperosés, ne sont éclairés que de petits yeux tout renfoncés en leur orbite, enfouis sous la broussaille des sourcils. Cest prudence, un mauvais coup aurait bientôt fait de les crever. Agathon dÉpidaure, Chrysias de Chéronée se connaissent depuis longtemps ; Agathon doit à Chrysias son oreille droite déchirée, Chrysias doit au fier Agathon sa mâchoire mal raccommodée et qui lui fait une bouche toujours grimaçante. Ce sont là des gages, des liens de bonne confraternité. Comment après cela douter que Chrysias et Agathon soient les plus tendres amis ? De quel cur joyeux ils ont appris quun sort propice leur réservait une fois encore le plaisir déchanger quelques beaux coups de poing ! Mais entre lutteurs, quand on professe lun pour lautre estime et amitié, ce nest pas une raison pour se ménager, bien au contraire. Agathon, Chrysias le comprennent ainsi. Les bras en lair, les poings déjà levés et tendus, mais la tête prudemment rejetée en arrière, ils sabordent, .et le combat aussitôt commence. Ils- savent ce quils valent tous les deus et ne vont point sattarder à des feintes inutiles. Leur force est grande, grande aussi leur adresse. Les coups portés sont parés le plus souvent ou du moins ne frappent pas toujours daplomb ; dun brusque mouvement, dune simple inclinaison de tête, quelquefois le choc le plus terrible est évité ou du moins amorti. Le ceste est une arme offensive et défensive, et ce nest pas impunément que lon se heurte à ce dur bouclier. Cependant les deux rivaux, échauffés par la bataille, en arrivent à dédaigner les ruses et lingénieuse tactique de la défense ; ils veulent se vaincre à force de coups. Ce ne sont plus que deux enclumes en présence et les poings, comme des marteaux, pie cessent de sabattre. Les cyclopes, fidèles compagnons dEphaistios, ne sescriment pas dune ardeur plus farouche, lorsque aux profondeurs de lEtna ils battent le fer sorti de la fournaise. Les poitrines sonnent ; les épaules tuméfiées sont bientôt rouges, elles aussi, comme du métal qui sembrase. Un coup plus violent atteint Chrysias tout au milieu du corps : il fléchit, il recule ; en vain il serre la bouche à se briser les dents, un petit jet décume sanguinolente sen est échappé. La foule crie, le blessé se tait. Mais Chrysias, un instant troublé plutôt québranlé, reprend lavantage ; et les coups quil assène tombent rapides, précipités, furieux ; cest une grêle effroyable. Agathon vaillamment riposte ; on ne voit plus que deux corps, immobiles sur leurs jambes également écartées, tandis que les bras sacharnent au rythme de ces coups terribles et qui ne finissent plus. On dirait des carriers armés de masses de fer et qui vainement assaillent un roc que la foudre même ne pourrait renverser. La foule se lasse la première ; dautres rivaux attendent,

curieux de suivre cette lutte admirable, mais impatients plus encore de se

mesurer à leur tour. Le soir viendrait que ce même Chrysias frapperait encore

ce même Agathon, que ce même Agathon frapperait encore ce même Chrysias. Il

faut en finir ; et les hellanodices, approuvés de tous, décident le partage dune

récompense que mérite si bien le partage dune victoire incertaine. On veut

aussi éviter quelque catastrophe suprême. Le lutteur qui se sent défaillir,

peut toujours savouer vaincu et suspendre le combat ; il lui suffit délever

la main. Mais lorgueil soutenant le courage, Agathon ou Chrysias se

laisserait peut-être tuer plutôt que davouer une défaite. Les jeux célébrés jusqualors ont compris cinq exercices principaux : la course, le jet du disque, le jet du javelot, la lutte à main plate et le pugilat. Lensemble de ces exercices est dit le pentathle. On a vu quelquefois le même athlète lemporter successivement dans tous ; mais cest là un prodige que peut-être ont ambitionné bien des athlètes, que bien peu ont réalisé. Une lutte qui confond le pugilat et la lutte à main plate, remplit les dernières heures du troisième jour. Le quatrième jour qui se lève sur ces fêtes dignes des héros, est salué non plus seulement des cris joyeux échappés aux lèvres humaines, mais aussi de longs hennissements. Le stade est déserté ; la foule envahit les talus de gazon où senferme lhippodrome. Cest là une occupation que ne sauraient se permettre les petites gens. La dépense est lourde. Cependant les chevaux amenés à listhme de Corinthe sont nombreux et des races les plus fameuses. On a aussi amené des mules et leur braiement parodie mal les hennissements des chevaux. Il fallait autrefois que le maître de la bête fût aussi son cavalier ; la prescription nest plus rigoureusement maintenue. Une complaisance tacite et discrète souffre que le maître cède la place à quelque autre cavalier plus adroit et plus expert. Il en est de ces cavaliers, connus de tous, dautant plus recherchés, et qui mettent leur intervention à prix très liant. Cela devient un métier, et des plus lucratifs. Le tumulte est grand mais joyeux ; car les bêtes, dinstinct ou dhabitude, associent leurs ardeurs impatientes, leurs fiévreuses rivalités, leurs espérances mêmes à celles de leurs maîtres. On les caresse, on les flatte, on leur parle. Comment ne pas aimer ces nobles animaux ? Phidias ne leur a-t-il pas fait une large place aux frises du Parthénon ? Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont braves, ils ont eux aussi une céleste origine. Prométhée, dun peu de fange pétrie en ses mains immortelles, a fait lhomme il limage des dieux. Poséidon lui-même, heurtant le rivage dun coup de son trident, a jeté sur la terre le premier ancêtre de trous les coursiers. Le cheval peut connaître et sentir presque toutes les passions des mortels. Il a ses haines et ses amours, tous les dévouements de la reconnaissance, toutes les colères dune implacable rancune. Diomède navait-il pas enseigné la plus atroce cruauté à ses chevaux quil nourrissait de chair humaine ? Taraxippus du Péloponnèse, un cavalier qui survit encore dans le marbre, périt dévoré par ses chevaux. Mais cette férocité même nest-elle pas une ressemblance de plus entre le cheval et lhomme ? Depuis les temps on régnait Diomède, où courait Taraxippus, les murs sont devenues plus douces et plus clémentes ; les chevaux comme les maîtres se sont humanisés. Rien nest à redouter que des culbutes sur le sable ; et ces culbutes mêmes ne feront quamuser la foule ; lhabileté des cavaliers qui affrontent lhippodrome se fait un jeu de ces petits dangers. Une des courses et non des moins goûtées, la calpè, ordonne et réglemente ces chutes. Avant de toucher le but, il faut que le cavalier se laisse tomber de cheval, que tous deux, lhomme et la bête, poursuivant la course côte à côte, et réglant, ce qui est dune suprême difficulté, leur allure dune commune entente, arrivent ainsi au terme qui leur est prescrit. Les Grecs, jaloux de contempler librement et sans voile importun ladmirable spectacle dun corps dhomme et dun corps de cheval, nont voulu ni de vêtement pour le cavalier, ni de selle, ni de harnachement compliqué pour le cheval. Celui-là ne porte rien que le mastix, fouet au manche court et qui se partage en lanières de cuir flottant tout échevelées ; celui-ci na rien que son mors ; et les rênes, tendues de la bouche de lun à la main de lautre, leur sont un lien plutôt quune entrave. Cest par là que passent et volent les ordres aussitôt obéis et que les pensées, en quelque sorte harmonisées et confondues, circulent, frémissent et palpitent dans lunisson dune intime confraternité. Le fouet restera presque toujours inutile. Ces chevaux ne savent-ils pas combien sont glorieuses les victoires de lhippodrome ? Nont-ils pas vu devant le vainqueur rentrant dans sa patrie, une cité tout entière accourir et sempresser, quelquefois même les murailles sabattre, ouvrir une large brèche et livrer passage au triomphateur ? Ces coursiers qui tout à lheure seront des centaures, abandonnés de leurs maîtres, tout seuls commenceraient la lutte. Le vide, limmensité de lespace qui les sollicite, leur donnerait le vertige ; on les y verrait tomber expirants plutôt que de déserter la carrière. Voici quun incident tout à fait inattendu interrompt

quelques instants les courses de chevaux. On annonce larrivée dun corps

nombreux de troupes romaines. Flamininus aurait-il quelque crainte ?

Voudrait-il faire étalage de sa force et de la puissance de Rome ? Non,

vraiment, de semblables soupçons lui seraient une mortelle injure, et jamais

ils ne seraient moins justifiés. La guerre a de cruelles nécessités. Il avait

bien fallu prendre quelques précautions, non pas assurément contre les Grecs,

mais contre Philippe qui ne rêvait, cest de toute évidence, que la tyrannie

de Le sénat, cet aréopage de Rome aussi sage et plus puissant

que ne fut jamais laréopage dAthènes, le sénat où les ambassadeurs de

Pyrrhus croyaient voir une assemblée de dieux, voulait maintenir, dans les

trois villes occupées par elles, les garnisons romaines. Ce nétait pas beaucoup

exiger. Mais Flamininus a protesté, vivement insisté. Flamininus ne saurait

souffrir que la fidélité de Le contraste est grand et plein de révélations curieuses.

Dun côté, non pas le tumulte indiscret ou le désordre, mais un laisser-aller

charmant, un aimable abandon, lexpansion joyeuse et, quelque peu bruyante de

tout un peuple en liesse ; de lautre, lordre absolu, la symétrie implacable

et froide, limmobilité des visages sans autre pensée que celle de lobéissance

; dun côté la loi ; de lautre la discipline ; dun côté une fête, de lautre

un défilé, une parade militaire ; dun côté la paix souriante jusquen ces

luttes toujours innocentes, de lautre la guerre toute prête, menaçants même

jusque dans ce repos de commande, la guerre quun signe ferait éclater ; dun

côté, sil est des soldats, et, lon nen trouve guère, des armes légères, de

longues piques, des épées fines, des arcs, des flèches que le doux Éros lui-même

se plairait à manier ; de lautre le pilum au manche court mais au fer

énorme, le glaive large et fort : aussi les armes des Romains coupent,

taillent, tranchent, abattent, tandis que les armes des Grecs, moins barbares

et presque clémentes, égratignent et piquent le plus souvent ; cest affreux,

mais si lon revient vivant dune bataille contre les Romains, on en revient

tout défiguré ; dun côté enfin Les légionnaires défilent, flanqués de leurs centurions, le cep de vigne à la main. Les Grecs ont fait du cep de vigne le thyrse que brandissent les Ménades, les Romains en ont fait le bâton, maître et conservateur de la discipline. Un coup aussitôt assené ferait rentrer dans lordre bras ou jambe, visage même qui dérangerait lalignement. Quelques-uns de ces hommes portent sur la poitrine de petites couronnes dor suspendues au fer de la cuirasse ou des phalères divoire. Rome sait récompenser comme elle sait punir. Mais, seuls exceptés ces témoignages destime et de haute gratitude que méritent les plus braves, luniformité complète des mêmes armes, du même équipement jusquen ses moindres détails, impose à tous les soldats de Rome une sorte de grandeur implacable et morose. Le signifer est dans le rang. Une peau de panthère recouvre son casque et la gueule de la bête souvre vide et béante sur le front. Le signum de bronze dépasse de très haut les aigrettes des casques, londoyante moisson des pilums de fer. Une main ouverte dans une couronne de laurier surmonte les larges disques dorés où sinscrit le numéro de la légion. Tous les soldats ont laigrette bleue, le glaive suspendu au côté droit, et fixé au bras gauche le bouclier oblong que traversent les foudres dor. La poitrine est défendue de lames de fer ; les jambes portent des cnémides. Un épais manteau de laine brune sattache aux épaules et tombe sur le dos. Pas un cri, pas une acclamation ne monte des rangs de cette petite armée, lorsquelle est en présence du maître. Les soldats voient le chef où plutôt ils le sentent près deux, le chef voit les soldats, il suffit. Celui-ci pour commander, ceux-là pour obéir, nauraient pas besoin dune parole, ce serait assez dun regard. Ce silence implacable commande le silence. Flamininus titi instant, sest levé et son frère Lucius a fait comme lui. Cest tout. La foule étonnée sest écartée, les chevaux blanchissent décume le fer de leurs mors, mais restent immobilisés, moins encore de la main qui les retient que dune peur instinctive qui tout à coup les a cloués sur la place. Loin du stade et de lhippodrome regorgeant dune foule en émoi, les Romains sont allés chercher près du rivage, en vue de la tente que Flamininus sest réservée, un large espace vide et dont pas un seul arbre négaye le sol aride et calciné. Ils arrivent là ; aussitôt, ils sarrêtent. Cest, une étrange manie et qui prête aux joyeuses railleries des Athéniens : en tout lieu où les Romains sarrêtent, ils établissent un camp, serait-ce au milieu des populations amies et alliées. Ici même, à quelques pas de lhippodrome tout en fête, voilà que la terre se creuse sous le pic ; les rocailles sont défoncées, les cystes, les lentisques arrachés, les branches les plus fortes deviennent sous la serpe des pieux symétriquement, coupés et bientôt alignés. Les talus se dressent, bordés de leurs fossés, surmontés de leurs palissades. Un grand parallélogramme se dessine et, coupe la campagne. Les quatre portes traditionnelles y sont ménagées. Cest, un camp bien complet, presque une ville, dans tous les cas une vraie citadelle et qui pourrait défier lassaut. En face de la porte prétorienne et formant lextrémité de la voie qui partage le camp, le prétoire a reçu les enseignes ; un autel le précède, offrant à la commune, à légale adoration des soldats, le souvenir sacré des dieux et le grand souvenir de la patrie romaine. Les jeux ont repris ; lincident qui les a troublés quelques instants est bien vite oublié. Quest-il advenu ? Ces soldats déjà disparus, quest-ce donc ? Peu de chose en vérité ; rien que lavenir entrevu, rien que le lendemain se révélant au jour qui nous éclaire encore, rien que Rome qui passe. Le dernier jour, le cinquième, est réservé aux luttes les plus brillantes, à celles que seuls peuvent affronter les rois, les tyrans enrichis des dépouilles de toute une cité, ou du moins les favoris de Plutus, aux courses des chars. Le luxe des chars, la magnificence des attelages ajoutent à lhéroïsme des lutteurs les splendeurs dun spectacle tout nouveau. Les vainqueurs aux courses de chars sont fêtés, chantés plus encore peut-être que ne sont tous les autres. La victoire est le pris de la force, de ladresse, de lagilité, du sang-froid, de la vaillance, mais aussi de la richesse et du faste. Cette fois du moins lor nest pas condamné, pour faire sentir sa puissance, à lhumiliante tactique des intrigues secrètes. Depuis Philippe, père dAlexandre, il nest pas dacropole imprenable que peut escalader un mulet chargé dor. Nous savons cependant, que la corruption qui met la déloyauté dans les luttes des jeux publics, est jalousement surveillée et durement châtiée. Mais quand viennent les courses de chars, lor sétale librement, et mène grand tapage, car il rayonne sur la caisse des chars, aux vêtements que revêtent les conducteurs ; il règne encore, il se révèle dans ces coursiers fringants et magnifiques quil a fallu payer de lourdes sommes, nourrir, soigner, dresser comme de beaux fils de famille. Les chevaux portent la tête haute, ils hennissent, bruyamment ; eux-mêmes savent ce quils valent et ce quils coûtent ; ce sont des aristocrates et des plus fiers ; leur orgueil insolent ne croit pas payés trop cher de la ruine dune famille, de la dissipation de tout un patrimoine, du pillage dun peuple, la gloire et lenivrement dune suprême victoire. Les poètes haussent le ton, les lyres frémissent en déplus magnifiques accords, lorsque le vainqueur est un conducteur de chars, car lui mène debout et réunissant dans ses mains les rênes qui maîtrisent et guident ses quatre chevaux, semble mener la pompe et devancer le cortège du triomphe quil sest promis. Pour le vainqueur dont les fatigues ont conquis la victoire, les hymnes mélodieux préludent aux discours de lavenir et sont, des grands succès le fidèle témoignage. Ces éloges dont lenvie nose pas murmurer, sont un juste salaire. Je veux exhaler de ma bouche ces chants de gloire.... Ainsi parle Pindare, ainsi parleront demain bien dautres après lui ; car les victoires, renouvelées dâge en âge, renouvellent dâge en âge les mêmes fanfares et réveillent les mêmes échos. Les derniers préparatifs des courses de chars sont à peine

terminés, quun héraut public se lève. Il vient de quitter Flamininus, et

Flamininus lui a parlé. Quest-ce donc qui va se passer ? On se regarde, on sétonne.

Les prix ne sont distribués quaprès la dernière course, et cette conclusion suprême,

cette apothéose de toutes les victoires finit et conclut dignement ces fêtes.

Voudrait-on dès à présent remettre aux vainqueurs les couronnes conquises ?

Le héraut, debout près de la tribune où trônent les juges et les magistrats,

dun geste réclame le silence. Il parle. Que dit-il ? On lentend mal. On le

comprend plus mal encore. Il a longuement énuméré les cités, les peuples les

plus divers. Na-t-il pas prononcé le grand mot de liberté ? Quil répète !

quil parle plus haut ! Flamininus le presse et lencourage. Enfin le silence

sest fait, profond, respectueux ; et jamais oracle du divin Phbus ne fut

plus religieusement écouté. Le sénat et le peuple romain et, Titus Quinctius Flamininus, proconsul, ayant vaincu Philippe et les Macédoniens, délivrent de toutes garnisons, exemptent de tous impôts les Corinthiens, les Locriens, les Phocéens, les Eubéens, les Achéens, les Phthiotes, les Magnésiens, les Thessaliens, les Perrhèbes ; les déclarent libres et veulent quils se gouvernent par leurs lois et par leurs usages. Jamais semblable tumulte tout dun coup néclata sur la terre. Cest une clameur effroyable et folle, le concert assourdissant de voix qui ne sauraient se compter, lexplosion dune surprise et dune joie exhalées dâmes humaines comme il nen fut jamais de plus joyeuses et de plus étonnées. Ce ne sont plus des cris, des applaudissements ou des acclamations, cest un fracas qui neut jamais de nom. Cela monte, grandit, roule, vole et tonne. Les Titans, ligués contre Zeus, ne menaient pas si grand tapage au moment descalader lOlympe. Le ciel même a dû sétonner de cette joie immense clé la terre, sen épouvanter peut-être, si par hasard il nen a pas souri. Des oiseaux passaient là-haut, bien loin, perdus dans lazur qui rayonne. Étourdis, effrayés, morts de peur, ils sont tombés dans larène. Ce sont des corbeaux, vilains oiseaux, vilain présage. Flamininus cependant est entouré, pressé comme ne le fut

jamais un héros, un grand vainqueur. On lui saisit les mains, on se suspend à

son péplum, on embrasse ses genoux. Sa modestie, sa réserve ne se démentent

pas un seul instant. Et vraiment il a bon air. On sait quil a été élevé avec

un soin, une sollicitude dont les rudes Romains ne sont pas coutumiers. Que

Rome a bien fait de confier ses destinées et les faisceaux consulaires à ce

fils chéri avant même quil eût lâge imposé par la loi ! A peine si

maintenant il compte trente-trois ans. Sa virilité rayonne encore souriante

du sourire de la jeunesse. Il est beau. Rome sait que Le drame, ne vaudrait-il pas mieux dire la comédie ? a

trouvé son dénouement. Rome a vaincu Un homme na pas souri, un homme na pas crié, un homme na

pas applaudi ; un homme sest écarté de cette foule en délire, il sest

éloigné triste, silencieux, sombre comme un vaincu, dernier survivant de

quelque désastre suprême. Cet homme, tout à lheure encore, on lui faisait

escorte, on lécoutait ; lempressement de ses amis et même de quelques

flatteurs affirmait son crédit et son autorité. Il nest pas beau, un soir quil

sétait blotti au coin du feu dans une pauvre cabane, on le prit pour une

vieille mendiante. Il nest pas jeune, il passe la soixantaine. Il a joué

cependant un rôle considérable ; reprenant luvre dAratus, et resserrant

les liens distendus de la ligue Achéenne, il la reformée, commandée ; hier

il linspirait encore, il voulait que On labandonne, on loublie maintenant, sa tristesse na

pas éveillé une vois amie qui le console, son départ reste inaperçu. Eh bien, que les destins saccomplissent ! Il nest pas de

force humaine qui pourrait conjurer ni même retarder cette fatale échéance.

Le grand rôle politique de Les vainqueurs disparaissent, les peuples meurent, les empires croulent, et si jamais de cette froide cendre, de ces splendeurs abolies, de ce néant sans nom monte un dernier frémissement ; si le souvenir senvole et plane ainsi quun aigle dans lazur, cest que lart fait, germer sur ce champ de dévastation et de mort quelques-unes de ses fleurs, cest quun marbre brisé arrête le pied dédaigneux du voyageur qui passe, cest que dans lair apaisé, oublieux des plus illustres tempêtes, dans le silence et dans la solitude, quelques vers ont chanté que les ruines, à défaut des hommes, aiment encore à murmurer. |

Bien des fois les statuaires sont venus chercher des

modèles parmi les athlètes rompus aux nobles exercices du stade ; ces jeux

leur sont le plus précieux enseignement, car le corps humain, sans aucun

voile importun, y révèle toutes ses souplesses, le rythme harmonieux de ses

mouvements, lheureux équilibre de toutes ses proportions. Mais les lanceurs

de disque, les discoboles, ont la préférence attendrie des tailleurs de

marbre et des fondeurs de bronze. Lun des plus célèbres chefs-duvre de la

statuaire grecque nest-il pas le

Bien des fois les statuaires sont venus chercher des

modèles parmi les athlètes rompus aux nobles exercices du stade ; ces jeux

leur sont le plus précieux enseignement, car le corps humain, sans aucun

voile importun, y révèle toutes ses souplesses, le rythme harmonieux de ses

mouvements, lheureux équilibre de toutes ses proportions. Mais les lanceurs

de disque, les discoboles, ont la préférence attendrie des tailleurs de

marbre et des fondeurs de bronze. Lun des plus célèbres chefs-duvre de la

statuaire grecque nest-il pas le