L’HISTOIRE ROMAINE À ROME

DEUXIÈME PARTIE —

VIII — ROME PENDANT LES GUERRES PUNIQUES.

|

L’âge héroïque de la république romaine se continue par ses guerres contre Carthage et sa lutte contre Annibal. Cette lutte mit le sceau à la grandeur morale du peuple romain : il trouva un ennemi digne de lui, il montra ce qu’il était dans la mauvaise fortune, véritable épreuve du caractère des peuples, comme des hommes. L’année qui vit commencer la première guerre punique, vit le premier combat de gladiateurs dans le forum boarium[1], lieu sanguinaire depuis les sacrifices humains abolis par Hercule, jusqu’à la guillotine de nos jours. L’énergie romaine semblait vouloir se retremper par ces jeux féroces que Cicéron jugeait bons à entretenir le courage guerrier, au moment où elle allait avoir à se déployer contre de grands périls. La guerre avec Carthage s’engagea au sujet de Cette guerre fut, dans le principe, purement maritime ; les vaisseaux des Romains furent d’abord très inférieurs à ceux de leurs ennemis ; ils ne connaissaient que les trirèmes, et pour fabriquer un navire à cinq rangs de rames, il leur fallut copier une galère carthaginoise échouée[2]. Les Romains déployèrent dans la formation de leur flotte une activité extraordinaire. Le génie des Romains, inventif seulement pour la guerre, se montra dans l’emploi de ponts mobiles, armés de crampons qui, lancés et fixés sur les vaisseaux ennemis, changèrent le combat naval en une sorte de combat terrestre. Les Romains furent donc véritablement les inventeurs de l’abordage[3]. On dut l’idée de ce genre de combat et la défaite des Carthaginois à M. Duilius, d’une famille plébéienne illustrée par M. Duilius, qui avait conduit les plébéiens sur le mont Sacré. Il avait pour collègue, dans le consulat, un membre de la noble gens Cornelia, que son incapacité fit surnommer Cornélius l’Ânesse (Asina[4]). Les plébéiens, qui venaient de conquérir l’égalité, s’en montraient dignes, et on apercevait déjà des signes avant-coureurs de la future décadence des patriciens. Après la défaite des habitants d’Antium, on avait orné la tribune des becs de bronze, enlevés à quelques vaisseaux, mais les rostres d’Antium n’étaient qu’une promesse de la gloire navale réservée aux Romains comme toutes les autres gloires. Cette fois, on érigea dans le Forum, près de la tribune, une colonne rostrale, qui porta le nom de Duilius[5]. La base de cette colonne a été retrouvée, non loin de

l’emplacement de la tribune, dans le voisinage de l’église de Saint-Adrien.

L’inscription qui s’y lit encore est bien dans la langue du sixième siècle de

Rome, mais la forme des caractères est plus moderne, elle a donc été récrite

dans l’antiquité. La colonne était encore debout à la fin de l’empire, mais

on ne l’a pas retrouvée comme sa base ; elle a été refaite d’après les

médailles, et n’est pas plus antique que les colonnes rostrales qui décorent

la place du Peuple, à Rome, et la place de On attribuait à Duilius la construction d’un temple de Janus, dans le marché aux légumes, près de la porte Carmentale[7], mais ce temple, qui existait déjà au temps de l’expédition des Fabius[8] contre Véies, ne put être que dédié de nouveau par le vainqueur des Carthaginois. En choisissant pour le dédier un temple situé dans un marché[9], Duilius semblait vouloir indiquer, comme le sénat en élevant une seconde colonne rostrale près de l’Emporium, que cette victoire navale ouvrirait aux Romains la voie du commerce maritime. Sans doute, aussi, Duilius choisit-il pour objet de son hommage, le dieu qui présidait à tous les commencements, parce qu’il avait inauguré pour Rome l’ère des triomphes sur mer par une victoire qui devait être un commencement. Le temple de la déesse Matuta, élevé, dit-on, par Regulus pendant la première guerre punique[10], était plus ancien ; nous l’avons déjà vu élever par Camille, tandis que sa fondation était attribuée au roi Servius Tullius[11]. D’après cela, il remontait, je crois, plus haut que Camille et que Regulus. Matuta était, comme je l’ai dit, une déesse à nom sabin, probablement d’origine pélasgique, dont le culte était au moins aussi ancien que Rome et dont le temple fut réparé et dédié successivement par Camille et par Regulus, tous deux d’extraction sabine[12]. Un trait, qui se rapporte à une localité voisine de Rome, peint bien la simplicité de mœurs qui prévalait encore pendant la première guerre punique, et que les conquêtes en Grèce et en Orient devaient altérer bientôt. Regulus commandait en Afrique une expédition, dont le dénouement fut pour lui si funeste et si glorieux ; tandis qu’il était en plein cours de conquête, il écrivit au sénat pour demander son rappel, vu que sa ferme, dont le produit était nécessaire à l’existence de sa famille, courait risque de se détériorer en son absence[13]. La ferme de Regulus était dans le champ pupinien, au-dessous des collines de Tusculum, — au-dessous de Frascati ; — c’était un terrain stérile[14], fangeux et malsain, comme il l’est encore. L’ambition du général qui commandait l’armée d’Afrique, était de revenir cultiver ce pauvre champ. Tout le monde connaît l’admirable conduite de Regulus ; tout le monde sait que, prisonnier des Carthaginois et envoyé à Rome pour traiter de la paix et d’un échange de prisonniers, il refusa d’abord de prendre place dans la curie, ne se regardant plus comme sénateur, puisqu’il n’était plus libre ; que le sénat lui ayant ordonné de parler, il ne parla que pour donner le conseil de rejeter les offres des Carthaginois, et, fidèle à sa promesse, retourna à Carthage où un supplice affreux l’attendait. Niebuhr ne croit pas à ce beau trait, dont il dépouille la mémoire de Regulus. La raison qu’il donne de son incrédulité ne saurait me la faire partager. De ce que la famille de Regulus fit subir des tourments cruels à deux officiers carthaginois que le sénat lui avait livrés, il ne s’ensuit point, comme le soutient Niebuhr, que les tourments endurés par Regulus soient une fable inventée par sa famille, pour excuser la cruauté qu’elle avait exercée sur les deux Carthaginois. Ce qui est bien plus probable, c’est que ce traitement barbare fut une représaille, une affreuse revanche des tortures auxquelles les Carthaginois avaient livré Regulus. Ceux qui mettaient en croix leurs généraux vaincus, pouvaient bien mettre un général romain dans un tonneau armé de pointes de fer[15]. Rome, qui venait de triompher des Carthaginois, en Sicile, eut encore à combattre des ennemis presque à ses portes, les Falisques, et dut prendre Falère, à quelques lieues du Capitole. Après la paix qui termina la première guerre punique, le temple de Janus[16] fut fermé pendant un an. Il ne l’avait pas été depuis Numa, et ne le fut plus jusqu’à Auguste. Les Gaulois et Annibal devaient bientôt le faillé rouvrir. Le théâtre de la seconde guerre punique est l’Italie, mais non Rome même ; le théâtre de la troisième est surtout l’Afrique. Je ne puis donc suivre sur leur terrain les événements de ces guerres et les peindre sur place, mais ce que je puis et dois faire pour traiter, dans toute son étendue, le sujet que j’ai choisi, c’est montrer le contrecoup de ces événements à Rome, et parler d’eux à propos de monuments élevés ou de triomphes célébrés à leur occasion. Ainsi, tout en restant à Rome, nous verrons l’histoire venir nous y trouver, et nous n’aurons pas à regretter la grande lacune que ferait, dans un ouvrage sur l’Histoire romaine, la suppression d’une époque comme celle d’Annibal et de Scipion.

Mais ces ridicules terreurs écartées, il restait assez de difficultés réelles pour faire reculer un chef moins résolu qu’Annibal. Arrivé au cœur ries montagnes, quand on vit de près, dit Tite-Live, la hauteur des cimes, les neiges qui se confondaient avec les nuages, de grossières habitations perchées sur des rocs, des hommes farouches aux longs cheveux, les êtres vivants roidis par le froid, alors les terreurs de l’armée recommencèrent. Ce fût à travers ces obstacles, augmentés par les embûches et les attaques des montagnards, qu’il fallut faire son chemin. Le passage dura quinze jours. C’était autre chose encore que le passage du Saint-Bernard par le général Bonaparte ; Annibal n’avait pas de canons, il est vrai, mais il avait des éléphants. Annibal n’a point franchi le grand Saint-Bernard comme le général Bonaparte ; il n’est point entré en Italie par le mont Cenis, comme on le fait si facilement aujourd’hui ; il a très probablement passé le petit Saint-Bernard[17]. On avait cru reconnaître une trace du passage d’Annibal dans des os d’éléphants trouvés dans le nord de l’Italie ; mais ces os sont certainement fossiles. Annibal était en Italie séparé de son pays, sans possibilité de retour. Cette impossibilité de retraite faisait sa force comma il le dit à ses soldats. Ils avaient les Alpes derrière eux, et alors on ne repassait pas les Alpes. Ne pouvant regagner Carthage, il fallait aller à Rome. Mais Annibal n’y devait pas entrer.

Quant à Annibal, il semble qu’on pourrait espérer de trouver à Rome son portrait ; car il y avait à Rome trois statues de ce grand homme[19]. Mais il n’y reste de ces différents portraits ni un original ni une copie[20]. Le péril approchait, et, outre le péril réel, on inventait d’autres sujets de terreur : on ne parlait que de prodiges. La statue de Mars avait sué près la porte Capène, au milieu des images de loups qui l’entouraient. C’était surtout dans le quartier des marchés, aux environs du Capitole, là où se rassemblaient les gens de la campagne toujours plus superstitieux que les habitants de la ville, et où ils se rassemblent encore le dimanche par habitude, qu’on avait vu les miracles. Dans le marché aux bœufs, un bœuf était monté jusqu’au troisième et avait sauté par la fenêtre. Dans le marché aux légumes, un enfant de six mois avait crié triomphe, ce qui eût dû sembler rassurant. Enfin la foudre avait frappé le temple de l’Espérance, ce qui ne pouvait paraître que fatal. Ce temple avait été voué pendant la première guerre punique[21] ; en effet, les heureux commencements de cette guerre avaient dû faire croire à l’espérance ; mais maintenant la foudre frappait le temple d’une divinité qui semblait fuir devant Annibal. On purifia solennellement la ville, on immola les grandes

victimes aux dieux et en particulier au génie de Rome menacée. Ce fut alors

que les matrones dédièrent une statue de bronze à On ne peut s’empêcher de comparer à ces cérémonies religieuses celles auxquelles on a eu depuis plus d’une fois recours pour écarter de Rome un danger. Le consul Flaminius alla se mettre à la tête de l’armée ; mais son départ augmenta l’inquiétude à laquelle la ville était en proie, car il partit sans prendre les auspices au Capitole, sans avoir célébré sur le mont Albain les féries latines. Feignant un voyage, il se rendit secrètement dans sa province. Ce fut un grand scandale ; Flaminius ne faisait pas seulement la guerre au sénat, mais encore aux dieux immortels ; il fallait le faire revenir, à tout prix et ne lui permettre d’aller dans sa province qu’après qu’il aurait accompli ses devoirs envers les dieux et les hommes. Ni les lettres ni les envoyés du sénat ne purent le décider à revenir. Flaminius sentait qu’il n’y avait pas de temps à perdre et qu’Annibal n’attendrait pas pour, avancer que le consul eût accompli exactement le cérémonial religieux. Les Romains pieux le regardèrent dès lors comme perdu. Ce fut bien pis quand, peu de jours après, la victime qu’il offrait en sacrifice, déjà blessée, s’échappa et couvrit de sang les spectateurs. Cet événement fut, dit Tite-Live, pour presque tout le monde, un grand sujet d’effroi. Il semble encore ici qu’il soit question de Romains d’un

autre temps, mais, en fait de superstitions, les mêmes Romains. Annibal,

après avoir perdu un œil en traversant un pays que les débordements de l’Arno

rendaient marécageux et malsain, comme l’était la vallée de Dans un endroit où ce lac ne laisse entre sa rive et les collines qu’une sorte de défilé, Annibal attend l’imprudent général romain, et envoie des troupes sur les hauteurs qui commandent ces Thermopyles, quand il voit que Flaminius s’y est engagé. Attaqué de toutes parts à la fois, Flaminius déploie en vain un grand courage et beaucoup de fermeté ; les Romains, enveloppés, dominés, écrasés, combattent opiniâtrement, mais au milieu d’une épouvantable confusion. Un de ces brouillards qui couvrent les vallées en laissant les sommets dégagés de vapeurs achevait de rendre avantageuse la situation de leurs ennemis et la leur désespérée. Flaminius périt transpercé par la lance d’un Gaulois. Quinze mille hommes tombèrent avec lui, le reste se dispersa. Annibal fit chercher sous les monceaux de cadavres le corps de Flaminius pour lui donner la sépulture ; mais on ne put le retrouver. Tite-Live rie nous a pas laissé ignorer la consternation dont Rome fut frappée quand on y apprit ce désastre. Les détails donnés par lui sur ce sujet, le mien, ont un air de vérité qui doit tenir aux sources où les ont puisés ses devanciers, les mémoires des familles, peut-être les souvenirs, quelquefois si tenaces, de la tradition populaire ; en lisant Tite-Live, il me semble que c’est elle que j’entends. A la première nouvelle de la défaite de Flaminius, il se fit dans le Forum un grand concours de peuple, au milieu d’une grande terreur. Les matrones couraient par les rues demandant aux passants ce qu’on avait appris de sinistre et ce qu’était devenue l’armée. La foule, débordant le Forum, pénètre dans le comitium et vient jusqu’au pied de la curie pour apprendre de la bouche des magistrats ce qui est arrivé. Vers le soir, un peu avant le coucher du soleil, le préteur Marcus Pomponius parut sur les marches de la curie, et dit : Nous avons été vaincus dans une grande bataille. Mots terribles et que, dit Polybe, on n’avait pas prononcés depuis longtemps. Il ajoute que, pour ceux qui avaient assisté au désastre, il apparut encore plus grand dans le. Forum qu’au bord du lac Trasimène, bien que le préteur eût annoncé seulement une grande défaite. Cet instinct des malheurs accomplis, qui les révèle on ne sait comment à l’inquiétude publique, avait déjà répandu le bruit que le consul était tué, les légions dispersées et en fuite. C’est là ce qu’on disait la nuit dans les maisons ; chacun se tourmentait à la pensée des siens. Qu’étaient-ils devenus ? Qu’avait-on à craindre ou à espérer ? Le lendemain et les jours suivants, il y eut aux portes encore plus de femmes que d’hommes, pour attendre l’arrivée ou au moins quelques nouvelles des fugitifs. Ces femmes se répandaient à travers la ville, questionnant sans cesse, et ne pouvaient s’éloigner de ceux qu’elles connaissaient avant de les avoir interrogés sur toute chose. On lisait sur leurs visages, tristes ou joyeux, les nouvelles qu’elles avaient reçues. Elles revenaient dans leurs maisons, entourées de félicitations ou de condoléances. Plusieurs se firent remarquer par la vivacité de leur douleur ou de leur joie. Une d’elle, ayant rencontré son fils à la porte Ratumena[22], mourut en le revoyant. Une autre, à laquelle la mort du sien avait été faussement annoncée, assise dans sa demeure, le pleurait ; ce fils étant entré subitement, l’excès du bonheur la tua. Pendant ce temps-là, le sénat, enfermé dans la curie, délibérait : avec quel chef, avec quelles troupes pouvait-on résister aux Carthaginois victorieux ? La délibération se prolongea jusqu’au coucher du soleil. Cette vive peinture ne transporte-t-elle pas de Avant d’aller périr au bord du lac Trasimène, le malheureux Flaminius avait construit un cirque[23] et une voie qui portèrent son nom, le cirque Flaminien[24] et la voie Flaminienne. Toute l’histoire du cirque Flaminien, où les jeux plébéiens étaient célébrés[25] sous la direction des édiles plébéiens, est plébéienne. Déjà, avant la construction du cirque, les prés Flaminiens avaient vu rendre le plébiscite qui suivit la chute des décemvirs[26]. Plus tard, Marcellus, vainqueur, fut sommé de venir s’y justifier par un tribun qui l’accusait et cherchait à soulever contre lui et contre tout le patriciat les passions populaires[27]. Un autre tribun força Pompée d’y comparaître un jour de marché[28]. Ces deux tribuns paraissent avoir compté sur l’appui que pouvait donner à leur cause le quartier populeux qui s’était formé dans le voisinage, autour des marchés. Ce fut pour la même raison sans doute que Flaminius voulut placer dans cette partie du champ de Mars, d’ailleurs très rapprochée de la ville, son cirque plébéien, lui, le démocrate ardent qui avait proposé une loi agraire et triomphé par la volonté du peuple en dépit du sénat, dont il se montra toujours l’ennemi[29]. Construit par un personnage populaire, dans un lieu avant lui populaire, voué à des divertissements populaires, le cirque Flaminien fut jusqu’à la fin de la république comme une succursale du Forum ; souvenir monumental du consul plébéien, du magistrat indiscipliné, du téméraire capitaine qui, égaré par cette confiance en soi que donne le vent de la popularité et par les ruses d’Annibal, n’aurait, sans le cirque et la voie dont il fut l’auteur, laissé à son nom que la triste immortalité d’un grand revers. La voie Flaminienne, commencée avant Flaminius[30], s’avançait dans la direction qui est aujourd’hui celle du Corso. Les Romains et les Romaines qui, le dimanche matin à pied, et chaque jour, vers le soir, en voiture, vont et viennent le long du Corso ; les étrangers qui le remplissent pendant les folles journées du carnaval, suivent, la plupart sans le savoir, l’antique voie Flaminienne. Au cinquième siècle, le dernier grand champion des privilèges aristocratiques, Appius Claudius Cæcus, avait ouvert la voie Appienne vers l’extrémité méridionale de l’Italie, que commençaient à atteindre les Romains, à travers le Samnium ; au sixième, le consul démocrate Flaminius dirigeait la voie Flaminienne vers l’Étrurie et l’Ombrie, dont la soumission venait d’ouvrir le nord de l’Italie, où il fallait arrêter les Gaulois, toujours menaçants. Ces deux routes indiquent donc, l’une par son nom patricien, l’autre par son nom plébéien, le mouvement qui s’est opéré depuis Appius dans la société romaine, et toutes les deux correspondent à deux progrès en sens divers de la conquête. Le commencement de la voie Flaminienne est marqué par le tombeau de l’édile Bibulus, encore debout, et qui devait être, selon l’usage, en dehors de la porte Ratumena[31]. Un autre grand tombeau servant aujourd’hui de maison, et placé presque en face de celui de Bibulus[32], nous révèle, aussi bien que lui, la double file des monuments funèbres qui bordaient la voie Flaminienne et ont été remplacés par les palais et les boutiques du Corso[33]. À la suite du désastre de Trasimène, on répara les murs de Rome qu’avait endommagés la foudre[34]. Nous pouvons suivre l’histoire de ces murs[35] à travers l’époque républicaine jusqu’à ce que, vers la fin de cette époque, la sécurité de Rome, qui menace tout le monde et n’est plus menacée par personne, les laisse disparaître au sein des habitations privées qui les débordent, en attendant le jour où la décadence de l’empire ayant ramené le danger, et cette sécurité superbe faisant place à l’effroi en présence des Barbares menaçants à leur tour, on élèvera d’autres murailles beaucoup plus considérables, mais qui n’empêcheront pas Rome d’être prise ; car Rome, agrandie et dégénérée, aura cessé d’être forte en cessant d’être libre. Après la bataille de Trasimène, Annibal s’avança droit sur Rome jusqu’à Spolète. Là, repoussé par la garnison romaine, il changea de dessein, se jetant à gauche dans le Picentin ; puis s’enfonça dans les montagnes, et alla jusqu’aux confins de l’Apulie, ravageant le pays pour tenir son armée en haleine et préparant le grand coup qu’il ne croyait pas le moment venu de porter. Jusque-là, Annibal avait suivi à peu près la route que l’on suit pour venir à Rome : Turin, Plaisance, le lac de Trasimène, Spolète, sont des étapes du voyage à Rome, et c’est pour cela que je ne me suis pas séparé d’Annibal dans sa route jusqu’à Spolète ; maintenant il parcourt des pays que les voyageurs ne connaissent guère et que je ne connais pas davantage ; comme j’écris toujours en pensant à ces voyageurs et d’après mes propres observations, je le laisserai battre l’Italie centrale, et je resterai à l’attendre à Rome, tandis que Fabius le suit, l’épie et cherche le moment favorable pour l’attaquer. Ce Fabius était celui qui reçut le nom de Temporisateur (Cunctator). On sait les impatiences et les emportements que ses plans très sages inspiraient à son maître de cavalerie et à la plupart de ses officiers ; mais Fabius tint ferme. Il continua à garder les hauteurs, à laisser Annibal épuiser ses ressources, et se rendre odieux aux habitants par ses pillages et ses dévastations. A Rome, on devait se demander quand Annibal se déciderait à venir attaquer la capitale et suivre avec anxiété ses marches et ses contremarches dans les vallées sauvages de l’Apennin. Fabius se tenait toujours entre lui et Rome qu’il couvrait. Cependant le Forum s’agitait, les tribuns accusaient la lenteur et l’inertie de Fabius, qui était venu à Rome accomplir des actes religieux de la nature de ceux qu’on avait tant reproché à Flaminius d’avoir négligés. Le dictateur ne parut point dans ces tumultueuses assemblées ; il n’y était pas vu avec faveur. Son langage était même peu goûté dans la curie, on il insistait sur les forces de l’ennemi, où il accusait les généraux de tous les malheurs arrivés depuis deux ans, où il demandait qu’on punît son maître de cavalerie, qui avait combattu en son absence et contre ses ordres, bien qu’il eût remporté un faible avantage. Un général, disait-il, doit peu donner à la fortune ; il faut que la raison et la réflexion dominent. Il y a plus de gloire pour moi à conserver sans déshonneur notre armée que si j’avais tué des milliers d’ennemis. Cette prudence avait peu de succès. On élut un consul. Fabius pouvait discuter son droit ; mais il n’aimait pas la discussion, et partit dans la nuit. Le lendemain, dans une assemblée populaire, le fils d’un boucher, nommé Térentius Varron, qui s’était poussé par l’intrigue, la calomnie et en plaidant de mauvaises causes, fit passer une loi qui donnait au maître de cavalerie une autorité égale à celle du dictateur. On fut généralement indigné de cette monstruosité. Fabius en reçut la nouvelle sur la route et ne s’en troubla point. Il partagea ses légions avec son maître de cavalerie, Minucius. Celui-ci ne tarda pas à mettre les siennes en grand danger. Ce n’est pas le temps de récriminer, s’écrie Fabius, et il arrache la victoire à l’ennemi. Alors Minucius nomme Fabius son sauveur et son père, déclare le plébiscité, qui l’a fait l’égal du dictateur, abrogé, et se remet sous ses ordres avec un mâle repentir. J’ai placé ici cette scène de camp comme contrepartie des scènes du Forum où brillait Varron, et je dois convenir que j’ai eu plus de plaisir à la raconter. Tite-Live remarque avec un sentiment tout romain que les

soucis et les dangers de la guerre ne firent jamais négliger la religion. En

effet, on eut alors un scrupule religieux un temple, que L. Manlius avait voué

à Ce Manlius-là ne paraît pas avoir, comme les autres, répudié le souvenir de son glorieux parent. Le temple qu’il éleva fut comme une réparation faite à ce Manlius qui avait habité la citadelle, l’avait sauvée, et dont elle avait vu le supplice. Voilà déjà trois temples dédiés à Tite-Live disait vrai, les dangers publics ne détourneront jamais les Romains des soins religieux. L’histoire des monuments le prouve, et l’on n’en saurait douter en voyant le grand nombre de temples qui turent voués pendant les guerres puniques. Je n’ai pas besoin de répéter qu’il ne s’agit presque jamais de la fondation, mais de la reconstruction ou de la réparation d’un temple dans un lieu attribué plus anciennement au culte de la divinité à laquelle le temple est consacré. Ces divinités étaient en général de vieilles divinités

sabines que des hommes d’extraction sabine ou sabellique se plaisaient à

honorer en renouvelant leur culte antique. Ce ne pas ma faute si je rencontre

souvent le vieux courant sabin sous l’histoire romaine, après l’avoir trouvé

si considérable à la source de Bette histoire. Je l’indique volontiers, parce

que cette découverte, je crois que c’en est une, et je me persuade q’elle est

importante, tient essentiellement à mon sujet ; car elle est née de l’étude

de la topographie romaine et de la petitesse de Attilius Calatinus[37] avait dédié le

temple de Le temple dédié pendant la dictature de Fabius, par son neveu

Otacilius, à la déesse Mens[43], l’Intelligence,

Sur le Capitole, en regard du temple de Mens, l’austère

déesse, et séparé de lui par un ruisseau, Fabius dédia le temple de Fabius, en fondant ce temple, ne voyait sans doute dans Cette Vénus était originairement l’ancienne déesse pélasge

de Dans la curie, la vigueur des âmes n’avait encore reçu

aucune atteinte. Un jour, on y vit arriver les envoyés d’Hiéron, roi de

Syracuse ; ils apportaient, en témoignage de la sympathie du roi pour les

Romains, des offres de secours et d’approvisionnements, et une statue de Le sénat, tout en refusant l’or d’Hiéron, accepta son blé, ses archers et ses frondeurs, avec sa statue. Que n’y est-elle encore, cette statue grecque du temps d’Hiéron ! Mais il s’est trouvé à Rome, depuis ce temps-là, des gens qui, non seulement acceptaient l’or, mais qui le prenaient, et qui fondaient les statues pour en faire de la monnaie. Le Forum, il faut l’avouer, n’était pas si digne que la curie ; il retentissait des discours de Varron, ce bas agitateur, devenu consul et demeuré séditieux ; il disait que les nobles avaient attiré la guerre en Italie ; qu’avec des Fabius pour généraux, elle demeurerait attachée aux entrailles de la république ; que le jour où lui, Varron, aurait vu l’ennemi, tout serait terminé. En effet, tout fut presque terminé. Varron se fit battre à Cannes, défaite que Tite-Live déclare plus monstrueuse et plus funeste que celles de l’Allia. On avait su à Rome qu’une grande bataille se préparait, et tout le monde était rempli d’une immense inquiétude. Chacun répétait les oracles favorables ou funestes qui étaient près de s’accomplir. Ce n’étaient que signes et prodiges observés dans tous les temples et dans toutes les maisons, prières adressées aux dieux et vœux formés pour obtenir leur appui[47], mais les dieux furent sourds, et la bataille de Cannes fut perdue. Cette fois encore on attendait Annibal à Rome ; et moi, qui à non grand regret n’en puis, sortir, je l’y appelle dans l’intérêt de mon histoire, comme l’y poussait le Carthaginois Maharbal, en lui disant : Dans cinq jours, tu souperas au Capitole. Mais Annibal savait mieux que Maharbal ce qu’il avait à faire, et que je tâcherai de comprendre. Au lieu de marcher sur Rome, il alla passer l’hiver à Capoue, ce qu’on lui a tant reproché, et, selon moi, à tort ; je dirai tout à l’heure pourquoi. A Rome, la désolation était profonde. On ne put célébrer les fêtes de Cérès, parce qu’il était interdit de pleurer ce jour-là, et qu’on ne trouva pas une matrone sans larmes. Alors, le sénat défendit de pleurer plus de trente jours[48]. On vit des prodiges dans tout ce qui était arrivé depuis que cette fatale année avait commencé. Deux vestales avaient violé leurs vœux. L’une avait été enterrée vive près de la porte Colline, l’autre s’était donné la mort. Le désespoir pousse à la férocité pour apaiser les dieux par une immolation extraordinaire, on enterra vivants un Gaulois et une Gauloise, un Grec et une Grecque, au milieu du marché aux bœufs. Vraie boucherie ! Ce fut dans les livres étrusques (libri fatales), qu’on trouva la prescription de cet odieux sacrifice. En effet, les Grecs et les Gaulois étaient les ennemis des Tyrrhéniens. Tite-Live[49] a soin de dire qu’un tel sacrifice n’était pas romain, mais l’historien ajoute que le lieu où il fut offert, était une enceinte entourée de pierres, où avait déjà coulé le sang des victimes humaines, faisant allusion sans doute aux anciennes immolations de l’époque saturnienne, qu’Hercule passait pour avoir abolies, c’est-à-dire qui, introduites dans le pays de Saturne probablement par les Étrusques, avaient disparu à l’arrivée des Pélasges. Tandis que les livres étrusques commandaient le

rétablissement des immolations humaines, le génie plus doux de Pendant l’année qui suivit la bataille de Cannes, le sénat quitta la curie, le préteur ne rendit plus la justice dans le comitium, ces lieux augustes furent abandonnés et vides en signe de deuil. Les délibérations du sénat et les arrêtés de la justice furent transportés ailleurs, près de la porte Capène, du côté que menaçait Annibal. Les sénateurs choisirent probablement, pour y tenir leurs assemblées, le temple de Mars, comme il convenait, dans l’attente de l’ennemi. Mais avant de quitter la curie, le sénat avait eu à prononcer sur une proposition d’Annibal. Annibal, dont le but était sans doute d’amuser le sénat et de gagner le temps dont il avait besoin pour ses desseins, offrit aux Romains la permission de racheter les prisonniers ; il en envoya quelques-uns à Rome faire cette proposition. L’un d’eux prononça un discours asse,z noble, vu la situation, pour demander leur rachat. Il paraît que le sénat avait laissé les portes de la curie ouvertes, car la foule qui s’était rassemblée dans le comitium, parce que le comitium était devant la curie, sitôt le discours fini, poussa de plaintives clameurs, et tous, les bras tendus vers la curie, demandaient qu’on leur rendit des fils, des frères, des parents. Titus Manlius Torquatus, homme dur et d’une sévérité antique, adressa la parole aux envoyés ; il les gourmanda de vivre, de s’être réfugiés dans le camp, lorsqu’il fallait combattre ; d’avoir abandonné le camp, lorsqu’il l’aurait fallu défendre. Et il se prononça énergiquement contre le rachat. Le sénat fut de l’avis de Manlius Torquatus. Quand on apprit au dehors que les prisonniers ne seraient pas rachetés, ce fut une grande douleur, mais personne ne murmura. On se contenta de reconduire les envoyés avec des pleurs et des lamentations jusqu’à la porte Capène, par où ils sortirent et retournèrent en Apulie. Ce fut aussi par cette porte que sortirent, quelques jours après, patriciens et plébéiens, le sénat en tête, pour aller au-devant du consul Terentius Varron, auteur du désastre de Cannes, mais qui avait montré de la fermeté après la défaite, et le remercier de n’avoir point désespéré de la patrie. Le sénat se prêta à cette démonstration, en faveur du candidat des plébéiens, encore populaire, pour ne pas les irriter. Transaction mémorable de cet orgueil du patriciat romain, qui savait céder quand il le fallait absolument. M. Mommsen pense que le temps était venu de réviser la constitution ; le sénat ne pensa point comme lui, et, malgré les obstacles que la liberté oppose à la conquête, ce qui est un des avantages de la liberté, le peuple romain demeura libre, en continuant ses conquêtes, et son suicide politique fut encore ajourné de deux siècles. D’ailleurs, il y avait un remède aux oppositions populaires, c’était l’énergie des magistrats. Fabius le fit bien voir dans les comices qu’il vint tenir à Rome, quelque temps après la bataille de Cannes ; déjà, la première tribu avait voté pour élever au consulat Otacilius, qui avait épousé sa nièce. Le choix de la tribu qui votait la première, avait beaucoup d’influence sur l’élection. Fabius parla contre son neveu, qu’il ne croyait pas capable d’exercer le pouvoir dans un temps si difficile, et, comme Otacilius criait très fort, il fit avancer les licteurs et l’avertit, qu’étant venu directement au champ de Mars sans entrer dans la ville, les haches étaient dans les faisceaux. L’élection recommença, et l’on nomma un autre consul. Un autre jour, c’était le tour des fournisseurs de l’armée qui avaient trompé l’État par des déclarations fausses, par des évaluations exagérées de leurs pertes. Ces hommes troublaient les comices populaires, qui, cette fois, se tenaient sur la plate-forme du Capitole. A la demande du consul Fabius, les tribuns firent cesser les comices. Cette vigueur était nécessaire, car, au moindre revers, Rome était troublée ; mais si le Forum s’agitait, la curie demeurait calme. Ici se place le fameux séjour à Capoue, qui est devenu

proverbial, et que tant d’écrivains, après Tite-Live, ont reproché au

vainqueur de Cannes. Je ne nie pas qu’un hiver à Capoue n’ait pu amollir les

soldats d’Annibal, mais quand Tite-Live affirme qu’il aurait dû marcher droit

sur Rome, on peut être de l’avis du grand homme de guerre contre le grand

historien ; assiéger Rome, dont les murs étaient en bon état de défense, en

ayant sur ses derrières ce qui restait de l’armée romaine, après la bataille

de Cannes, paraissait peu sûr à la prudence d’Annibal. Surtout il comprenait,

ainsi qu’il le dit un jour[51], qu’il ne

pouvait vaincre l’Italie que par elle. Pour gagner à sa cause les alliés de

Rome, il avait mis en liberté ceux qui avaient été pris à la bataille de

Cannes, comme ceux qui l’avaient été à Annibal voulait soulever et conduire contre Rome toutes les populations italiennes, auxquelles son joug pesait, qui tentèrent de le secouer dans la guerre sociale, et dont une partie seulement s’était prononcée pour le vainqueur, après la victoire de Cannes[52]. Il lui fallait du temps pour déterminer les autres. A Capoue, qui était, d’ailleurs, la seule grande ville à la proximité d’Annibal, où il pût établir convenablement ses quartiers d’hiver ; à Capoue, il était très bien placé pour préparer ce soulèvement des Italiotes contre les Romains, tout son espoir. Il ne jugeait point, Rome facile à prendre, et disait qu’il n’espérait l’emporter que par surprise ; plus tard, il vint jusqu’à ses portes et ne tenta pas d’en faire le siège. S’il marcha, alors sur Rome, ce fut, comme l’a très bien vu Polybe, une ruse de guerre pour faire abandonner aux Romains le siège de Capoue, qu’ils investissaient. Annibal attachait une extrême importance à dégager Capoue, il l’avait tenté sans succès. Il pensa qu’en s’avançant vers Rome, il attirerait l’armée romaine sur ses pas, et que Capoue serait délivrée. En effet, quelques-uns, dans le sénat, voulaient qu’on rappelât, pour les lui apposer, les troupes de tous les points de l’Italie ; mais Fabius ne s’y trompa point et s’opposa fortement à ce rappel, disant avec sa sagesse accoutumée : S’il vient, ce n’est point pour assiéger Rome, mais pour faire lever le siége de Capoue. Le sénat ordonna que l’un des deux corps d’armée qui était devant Capoue, y restât, et que l’autre se rapprochât de Rome, en éclairant la marche d’Annibal. Le chemin d’Annibal est aisé à reconnaître. Il suivit la voie Latine, dont la direction était à peu près celle de la route de Naples à Rome, par le mont Cassin. Annibal marchait très vite, il voulait prendre Rome au dépourvu, ou du moins la frapper de crainte, pour la décider à rappeler les troupes qui assiégeaient Capoue. En effet, il était sur les bords de l’Anio, à quelques milles de Rome, avant qu’on sût qu’il approchait. Niais le consul Fulvius, l’ayant devancé, entra dans Rome par la porte Capène, traversa les Carines et alla camper sur l’Esquilin, entre la porte Esquiline et la porte Colline, pour défendre le côté de Rome le plus vulnérable, celui où elle peut être dominée de plus près par l’ennemi[53]. Les consuls et le sénat se réunirent dans le camp et y délibérèrent. Ce fut dans Rome un grand effroi. Les fausses nouvelles qui se répandirent aussitôt, l’augmentaient encore. Toute la ville était émise. On entendait les femmes gémir dans les maisons, on les voyait courir aux temples, les cheveux épars, embrasser les autels, se mettre à genoux (nixæ genibus), tendre les mains vers le ciel en priant les dieux. Rien ne manques ce tableau, pour ressembler à celui qu’on pourrait faire d’une panique romaine de nos jours : on verrait de même les femmes courir aux églises, baiser les autels et tomber à genoux pour prier ; et on pourrait leur dire, comme Lucrèce, censurant des démonstrations de piété fort semblables : La vraie piété ne consiste pas à se montrer fréquemment le visage voilé, — le voile est de rigueur dans les grandes cérémonies de Saint-Pierre, — à se tourner dévotement vers une statue, à s’approcher de tous les autels, à se prosterner à terre[54]. Le sénat se rendit dans le Forum, démarche extraordinaire et qui ne pouvait naître que du sentiment d’un grand danger. Le Forum n’était pas la place du sénat ; en général, il appelait les magistrats dans le lieu ordinaire de ses séances, la curie. Mais, ce jour-là, le sénat se faisait peuple pour la défense de Rome, menacée de si près. Chacun, investi de sa fonction particulière, se rendait à son poste ou s’offrait pour le service que les conjonctures pouvaient réclamer. On mettait garnison au Capitole, sur les murs, et hors de la ville, sur le mont Albain, dans la citadelle d’Æsulæ[55]. Annibal traverse Frosinone, Ferentino, Agnani, passe par une des deux gorges qui s’ouvrent au pied du mont Algide, et par où les Èques avaient tant de fois pénétré, puis gagne Tusculum, en suivant les hauteurs[56]. Cette ville lui ayant fermé ses portes, il descend à Gabie, et enfin s’arrête à trois lieues de Rome, dans le champ Pupinien, où étaient les métairies de deux grands adversaires des Carthaginois, Regulus et Fabius[57]. Annibal fit perfidement épargner celle de Fabius, pour compromettre le dictateur, que ses lenteurs rendaient suspect au Forum, mais Fabius vendit soit champ. Les Numides, Cosaques de l’armée punique, battaient la campagne et faisaient main basse sur tous ceux qu’ils pouvaient atteindre. Annibal avait établi son camp sur l’Anio, à quatre lieues de Rome. Il fit une reconnaissance sous les murs, depuis la porte Colline jusqu’au temple d’Hercule, près de la porte Esquiline[58]. Fulvius Flaccus, trouvant qu’on ne pouvait souffrir cette chevauchée, envoya de la cavalerie faire rentrer au camp celle qui escortait Annibal ; le combat s’étant engagé sous les murs de Rome, le consul commanda de faire traverser la ville pour gagner l’Esquilin, à douze cents transfuges numides, campés sur le mont Aventin, jugeant, ajoute Tite-Live, que nuls ne seraient plus propres à combattre parmi les plis de terrain, les habitations semées au milieu des jardins, les tombeaux, les chemins partout creusés dans des enfoncements. Cette phrase de Tite-Live met sous nos yeux un faubourg de Rome sur le plateau de l’Esquilin ; là peinture est encore ressemblante. Mais la terreur était si grande que lorsqu’on vit du haut du Capitole les Numides descendre les pentes de l’Aventin, on s’écria que, l’ennemi était maître de cette colline, quoique l’Aventin se trouvât du côté opposé à celui où campait l’ennemi. Il y a eu des paniques dans presque toutes les villes assiégées, et notamment à Rome, pendant le dernier siège ; n’a-t-on pas abattu alors les beaux pins de la villa Borghèse, parce qu’on prétendait que les Français allaient attaquer par là, tandis qu’ils étaient sur l’autre rive, du fleuve, au sommet du Janicule. La terreur des Romains fut si grande, que la population se serait précipitée hors de la ville, à l’opposite de l’Aventin, si le camp des Carthaginois n’avait été là pour l’arrêter. On se réfugiait dans les maisons, on grimpait sur les toits ; ceux qui couraient par les rues lançaient des pierres et des traits aux soldats romains, les prenant pour des ennemis ; ce qui augmentait la confusion, c’est que la ville était encombrée de paysans qui étaient accourus pour chercher un asile dans Rome avec leurs troupeaux. La cavalerie carthaginoise fut repoussée, mais comme il y avait partout des troubles à réprimer ; on donna le commandement militaire (imperium) à tous ceux qui avaient été consuls, dictateurs ou censeurs. Le reste du jour et la nuit suivante, il y eut encore quelques tumultes, on parvint à les étouffer. Tel était l’effet de la présence d’Annibal sous les murs de Rome. Le lendemain Annibal passa l’Anio et offrit la bataille aux Romains ; les Romains l’acceptèrent. Mais deux jours de suite une grande pluie mêlée de grêle empêcha les armées de se joindre[59] ; dès qu’elles furent rentrées dans leur camp, l’orage cessa. Outre cette protection que Jupiter Pluvius accordait visiblement aux Romains, deux choses découragèrent Annibal : il apprit d’un prisonnier que plusieurs corps de cavalerie étaient partis pour l’Espagne, comme si le plus redoutable ennemi de Rome n’eût pas été au pied de ses murailles, et — magnifique assurance du peuple romain — qu’on avait mis en vente, la veille, le terrain sur lequel son camp était placé ; cette circonstance, jugée indifférente, n’en avait point fait. baisser le prix. Pour ne pas demeurer en reste de confiance, Annibal fit mettre aux enchères les boutiques du Forum ; mais c’était une bravade qui n’avait rien de sérieux. L’achat au prix courant de la terre sur laquelle campait Annibal, était une transaction sérieuse et sublime. Annibal, désespérant d’emporter Rome par un coup de main, trompé dans son espoir d’effrayer le sénat et de lui faire rappeler de devant Capoue l’armée tout entière, jugea le coup manqué et se retira ; mais avant de se retirer, il lança, en signe de menace, un javelot dans cette ville où il n’avait pu entrer. Pour se consoler de son échec, Annibal alla au pied du Soracte piller le sanctuaire de Féronia ; les paysans capenates, aussi dévots à la grande déesse sabine que leurs descendants peuvent l’être à saint Oreste[60], offraient à ce sanctuaire célèbre les prémices de leurs moissons. Elle recevait aussi des offrandes en or et en argent. Annibal traita le sanctuaire de Féronia comme le général Bonaparte devait traiter un jour le sanctuaire de Notre-Dame de Lorette ; il le dépouilla. A l’occasion du départ d’Annibal, on consacra un temple au dieu du Retour (deus Rediculus). Ce temple était à droite de la voie Appienne[61], au second mille, et ne peut en conséquence être à gauche de cette voie, là où les ciceroni le montrent aux voyageurs ; de plus, ce qu’ils leur montrent n’a jamais été un temple, mais un charmant tombeau ; enfin on n’a pas manqué de faire du dieu du Retour (Rediculus) le dieu ridicule. Il n’y a de ridicule dans tout cela que cette dénomination, donnée par l’ignorance des ciceroni et admise par la crédulité des voyageurs. Le dieu qui porta ce nom de Rediculus (dieu du retour) depuis le retour d’Annibal s’appelait auparavant[62] Tutanus (le protecteur) ; c’était un nom sabin[63] du dieu générateur des antiques Pélasges. On sait que le symbole qui le représentait était un symbole protecteur placé à l’entrée des villes. Un sanctuaire du dieu Tutanus avait été placé à deux milles de la porte Capène pour protéger Rome, et en effet il sembla l’avoir protégée. La suite de la seconde guerre punique se compose, pour les Romains, d’une alternative de revers et de succès ; mais les succès vont toujours l’emportant davantage sur les revers. Ils perdirent Tarente, mais pour un temps seulement ; ils prirent Syracuse et reprirent Capoue. Un événement qui se passa dans Rome décida Tarente à se donner aux Carthaginois. Des otages tarentins étaient détenus dans l’atrium de la Liberté[64] ; tentés par un de leurs compatriotes qui était à Rome sous prétexte d’une mission diplomatique, une nuit ils s’échappèrent et s’enfuirent avec lui, mais on les rejoignit à Terracine ; conduits au comitium, ils y furent battus de verges, puis précipités de la roche Tarpéienne. Leurs amis, irrités, ouvrirent les portes de Tarente à Annibal. Ce fut après le siège de Syracuse que Marcellus voulut

accomplir un vœu fait autrefois pendant la bataille de Clastidium contre les

Gaulois du Pô, et renouvelé durant le siège de Syracuse, en érigeant un

temple à l’Honneur et à Les deux expressions par lesquelles on traduit les mots honos et virtus rendent assez inexactement la signification que leur donnaient les Romains ; l’honneur, dans le sens moderne du mot, n’existait ni dans leurs idées ni dans leur langue. La véritable acception d’honos s’est conservée chez nous seulement au pluriel, dans ce terme les honneurs, pour désigner les dignités. A Rome, toute dignité était attachée à un emploi ; les honneurs étaient donc les emplois élevés[65]. La divinité dont Marcellus voulait consacrer le culte était donc la personnification des emplois publics, récompense des services rendus à l’État. Le mot français qui répond le mieux à l’honos des Romains est peut-être avancement. On sait que virtus voulait dire d’abord la force, la force physique et la force morale, par suite la vertu du citoyen, dont la vigueur de l’âme est la source ; et enfin, par extension, la vertu en général[66]. L’intention de Marcellus était donc d’ériger un temple à deux divinités qui représentaient les deux principes par lesquels la vie d’un citoyen romain était gouvernée : le devoir envers la patrie, et l’ambition des charges que la patrie imposait, et qui étaient la récompense des devoirs accomplis envers elle[67]. L’Honneur et Virtus, originairement la force, était probablement un des noms latins de la déesse sabine Nerio ; ce qui, en sabin, voulait dire aussi la force. Pour Honos, on le représentait sous les traits d’un jeune homme couronné de lauriers[69]. Marcellus plaça le temple qu’il voulait dédier à ces deux divinités dans le voisinage du temple de Mars, dont Nerio était l’épouse, près de la porte Capène[70], cette porte par où le général romain était rentré dans Rome en revenant de Syracuse. Je ne puis m’empêcher de remarquer que le culte de la déesse sabine Nerio, sous le nom de Virtus ou sous le nom de Bellona, semble avoir été particulièrement cher aux hommes d’extraction sabine ou sabellique ; un Fabius t’avait inauguré, un Marcellus[71] le consacre ; Marius[72] le consacrera après lui, et plus tard Vespasien réparera le temple de cette divinité, sabine comme lui[73]. Quand il fallut dédier le temple de l’Honneur et de Marcellus semble avoir voulu répondre à ces injustes dédains en élevant son temple à ce que nous appellerions le mérite et les distinctions sociales, comme pour indiquer que les secondes ne devaient pas être séparées du premier. Nous verrons, en effet, le grand plébéien Marius, ce fils de ses œuvres, dédier aussi un temple à l’honneur et à la vertu. Mais les casuistes de Comme on passait par celui-ci pour arriver à celui-là, on dit que cela signifiait qu’il fallait arriver aux honneurs par la vertu ; ou je me trompe, ou ce fut une réflexion de Marcellus. Capoue, qu’Annibal avait été contraint d’abandonner, tomba au pouvoir des Romains. Soixante-dix sénateurs furent mis à mort ; trois cent citoyens considérables emprisonnés. On épargna la ville pour que le terrain fertile qui l’entourait fait cultivé, mais on ne lui permit d’avoir ni sénat ni magistrats à elle, ni assemblées publiques ; elle ne fut plus qu’un lieu d’habitation, elle cessa d’être une cité. Cette sévérité excessive déployée à, Capoue fut ventée à Rome. Un incendie éclata au Forum sur plusieurs points à la fois, s’étendant depuis le pied du Capitole jusqu’aux abords du temple de Vesta[75]. Ce temple fut défendu des flammes par treize esclaves que l’État s’empressa d’acheter, et auxquels il donna la liberté. L’embrasement dura un jour et une nuit. Qui avait allumé ce feu terrible ? On sut, par les révélations d’un esclave, que de jeunes nobles de Capoue, dont les parents avaient été tués sur l’ordre du consul Fulvius Flaccus, étaient les auteurs de l’incendie et voulaient en allumer d’autres. Comme ils niaient le crime, ils ferrent mis à la torture dans le Forum. Le traitement qu’avaient subi Syracuse et Capoue, mena à Rome des députés de ces deux villes. Les premiers accusaient Marcellus d’avoir ravagé et spolié la leur. Les ennemis du consul en profitèrent pour élever la voix contre lui. Les patriciens, jaloux de sa gloire plébéienne, recueillaient ses accusateurs dans leurs villas aux environs de Rome ; et les plébéiens servaient aveuglément ces haines aristocratiques par leurs plaintes sur les maux que la guerre avait causés. Marcellus voulut que le sénat entendit les doléances des Siciliens, et, après quelques fières paroles sur ce nouveau genre d’accusation portée par les vaincus contre les vainqueurs, il sortit de la curie pour laisser toute liberté aux plaignants ainsi qu’aux sénateurs et alla au Capitole[76] s’occuper du recrutement. Selon Plutarque, il attendit à la porte de la curie que le sénat eût prononcé. La majorité du sénat se prononça en faveur des Siciliens,

ou plutôt contre Marcellus. Faisant allusion aux objets précieux enlevés à

Syracuse et placés par le vainqueur dans son temple de l’Honneur et de Cependant, lu mesure, comme toujours, l’emporta dans la curie. Les envoyés siciliens n’obtinrent flue des paroles de modération et la promesse que ce terrible Marcellus ne serait pas envoyé en Sicile. Ces pauvres gens tombèrent à ses pieds en lui demandant pardon d’avoir si grande peur de lui. Marcellus les traita avec une bonté où sans doute entrait quelque dédain. Il y a au musée du Capitole, assise au milieu de la celle qui renferme les portraits des philosophes et des poètes grecs, une statue romaine qu’on appelle à tort, je le crains, un Marcellus[78]. Ce Romain, quel qu’il soit, a l’air de promener sur tous ces Grecs un regard superbement tranquille ; tel je nie figure Marcellus dans le sénat, regardant les envoyés de Syracuse à ses pieds. Pour les envoyés de Capoue, les décisions du sénat à l’égard de leur ville furent extrêmement rigoureuses, et, comme dit Tite-Live, ils sortirent de Rome encore plus tristes qu’ils n’y étaient entrés. Les impôts et le service naval, que la guerre rendait nécessaires, pensèrent faire éclater à Rome une sédition terrible[79]. Une multitude frémissante remplissait le Forum et assiégeait de ses plaintes les consuls, qui ne pouvaient rien obtenir d’elle ni par la douceur ni par les menaces. Alors, sur la proposition du consul Lævinus, les sénateurs offrirent à l’État presque tout ce qu’ils possédaient en or, en argent et en cuivre monnayés. Les chevaliers imitèrent les sénateurs, et on fut dispensé de recourir à l’impôt qu’on voulait établir et que le peuple était décidé à ne pas payer. A peine cette agitation calmée, une autre se manifesta[80]. Douze des trente colonies italiennes, dont les envoyés étaient à Rome, déclarèrent aux consuls qu’ils n’avaient pas le droit d’exiger d’elles des hommes et de l’argent. Les consuls furent indignés, et les sénateurs épouvantés ; mais les envoyés des dix-huit autres colonies lés rassurèrent : ils se dirent prêts à donner en hommes et en argent tout ce qu’on leur demandait et, s’il le fallait, plus encore. Les consuls répondirent que leurs louanges ne suffisaient pas pour reconnaître un pareil dévouement, que les envoyés méritaient les remercîments du sénat tout entier, et ils les conduisirent dans la curie. Le sénat les accueillit par un décret très honorable et ordonna aux consuls de les mener au Forum pour y recevoir les actions de grâces de tous les citoyens. Quant aux douze colonies réfractaires, le sénat jugea de sa dignité de ne pas faire mention de leurs refus. Dans toutes ces scènes de la curie ou du forum, Rome est quelquefois dure, quelquefois turbulente, mais, à cette époque, en somme bien belle à regarder. Le champ de Mars avait aussi ses scènes de patriotisme. Dans une élection de consuls, les jeunes gens de la centurie qui, ce jour-là, votait la première, avaient donné leur suffrage à Manlius Torquatus. J’ai dit quelle était l’influence de ce premier suffrage. Déjà on félicitait Manlius. Lui s’avance vers le consul et lui demande de faire recommencer le vote, se déclarant, à cause de l’état de sa vue, incapable de remplir les fonctions qu’on veut lui conférer, mais la centurie qui l’avait nommé ; saisie d’admiration, déclare à son tour qu’elle le nommera de nouveau. Manlius persiste : Songez, leur dit-il, que les Carthaginois sont en Italie et qu’ils ont pour chef Annibal. Alors les jeunes gens de la centurie demandent à conférer avec les vieillards dont elle se compose aussi. On donne aux uns et aux autres le temps de s’entretenir en secret dans les septa. Les jeunes gens obéissent au conseil des vieillards et changent leur vote. Tite-Live admire avec raison et regrette cette absence d’ambition d’un côté et de l’autre ce respect de la vieillesse qui n’étaient plus de son temps[81]. J’ai peint, d’après Tite-Live, la consternation de Rome lors du désastre de Cannes ; j’emprunterai encore au grand historien, pour l’encadrer dans ce panorama historique de Rome, la peinture d’une émotion bien différente, des transports de la population romaine après la défaite et la mort d’Asdrubal au bord du Métaurus[82]. Asdrubal avait hardiment quitté l’Espagne pour venir opérer sa jonction avec son frère Annibal en Italie. C’était un grand danger, et Rome en avait ressenti un grand effroi. Les prodiges que l’effroi faisait toujours naître n’avaient pas manqué. Pour les conjurer, les prêtres avaient ordonné que vingt-sept jeunes filles allassent par la ville en chantant un chant sacré composé parle porte Livius Andronicus. Tandis que celui-ci les faisait répéter dans, le temple de Jupiter Stator, au pied du palatin, voilà que, pas très loin, la foudre vint frapper le temple de Junon sur le mont Aventin. Junon était la patronne des dames romaines : les aruspices déclarèrent que le prodige les regardait, que c’était à elles qu’il appartenait d’offrir un don volontaire à la déesse. Les édiles curules convoquèrent solennellement au Capitole toutes celles qui habitaient Rome et les environs de Rome jusqu’au dixième mille[83]. Elles choisirent vingt-cinq d’entre elles qu’elles chargèrent de recevoir une contribution faite avec leur argent dotal. Au moyen de cette somme, on fabriqua un bassin d’or qui l’ut porté en don au temple de l’Aventin, où les matrones offrirent un sacrifice, suivant le rite, avec des mains chastes ; puis les décemvirs[84] prescrivirent un autre sacrifice à Junon, et voici quel fut l’ordre de la cérémonie. La procession, — car c’était une procession véritable, — partit du temple d’Apollon voisin du Tibre et entra dans la ville par la porte Carmentale. Deux vaches blanches marchaient en tête ; derrière elles on portait deux statues de Junon en bois de cyprès. Vingt-sept vierges en robes traînantes, chantaient le cantique composé par Livius Andronicus, beau pour le temps, dit Tite-Live, mais qui, de nos jours, semblerait barbare ; c’est ce que nous dirions, et peut-être à tort, de tel hymne religieux du moyen âge. Les décemvirs marchaient après les vierges, vêtus de la robe prétexte et couronnés de laurier. Le cortège, qui était entré dans Rome par la, porte Carmentale, suivit le vicus Jugarius jusqu’au Forum. Là il s’arrêta, et les vierges, tenant une corde dans leurs mains, chantèrent en battant la mesure avec les pieds. Puis on alla parle vicus Tuscus, le Vélabre et le marché aux bœufs, gagner la montée de l’Aventin, le vicus Publicius[85], et l’on arriva ainsi, après avoir fait un chemin que tout voyageur à Rome peut suivre très exactement[86], au temple de Junon[87]. Les décemvirs immolèrent les deux victimes, et les deux statues de cyprès furent placées dans le temple[88]. Les consuls nommés étaient Claudius Nero et Livius Salinator. Livius, autrefois exclu du consulat par un jugement, avait été profondément blessé de cette injure. Il avait vécu pendant huit ans solitaire et retiré dans son champ. Quand, après ce temps, on l’avait ramené dans le sénat, il y avait paru dans un vieux vêtement, avec une longue barbe et de longs cheveux, et avait refusé longtemps de prendre part aux délibérations. Lorsqu’il fut nommé consul, il ressentait encore l’amertume de son injure ; mais il ne devait s’en venger qu’en concourant avec son collègue, qu’il n’aimait point, à rendre un grand service à son pays. Claudius Nero conçut un dessein très audacieux. Il détacha six mille hommes de son armée en présence d’Annibal, sans qu’Annibal s’en aperçût, et partit à leur tête des extrémités méridionales de l’Italie pour aller joindre son collègue dans l’Ombrie, près de Sienne, et écraser avec lui l’armée d’Asdrubal. Son plan fut communiqué au sénat et autorisé par lui. On en eut connaissance dans Rome, où l’on ne savait s’il fallait l’approuver ou le blâmer, se réservant, ce que Tite-Live avec raison déclare souverainement injuste, de le juger d’après l’événement. Ce coup de main réussit parfaitement, et, ce qui semble incroyable, six jours après avoir gagné une grande bataille où Asdrubal et — ce chiffre est bien considérable — cinquante-six mille Carthaginois périrent, Claudius était revenu dans ses campements, et avait fait jeter devant les avant-postes d’Annibal la tête de son frère. En la voyant, Annibal s’était écrié tristement : Je reconnais la fortune de Carthage ! A Rome, la joie fut sans bornes. A partir du jour où l’on avait appris le départ de Claudius, depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher, pas un sénateur ne fut absent de la curie, pas un citoyen du Forum. Les matrones allaient de temple en temple, fatiguant les dieux de leurs supplications et de leurs vœux. Tandis que la ville était dans l’attente et comme en suspens, deux cavaliers vinrent de Narni annoncer la défaite de l’ennemi. On les écoutait sans bien les comprendre, car c’était plus qu’on n’osait espérer et croire. Puis une lettre arriva du camp, annonçant la venue de ces cavaliers. Cette lettre fut portée, à travers le Forum, au tribunal du préteur[89]. Le sénat sortit de la curie, mais le peuple en assiégeait les abords, et s’y pressait de telle sorte, que le messager ne pouvait en approcher. Au milieu des clameurs de la foule, il est traîné à la tribune pour que la lettre y soit lue avant de l’être dans la curie. Enfin les magistrats parviennent à repousser cette multitude. La lettre est lue d’abord dans le sénat, puis au Forum. Bientôt on apprit que les envoyés de l’armée arrivaient. Mors une foule, oui se voyaient tous les âges, s’élance au-devant d’eux, voulant, dit Tite-Live, boire des yeux et des oreilles une si grande joie. Cette foule, compacte, continue, s’étendait jusqu’au pont Milvius[90]. Les trois envoyés, entourés par une multitude composée de gens de toute sorte, vinrent an Forum ; eux-mêmes et ceux qui les accompagnaient étaient interrogés tout le long du chemin sur ce qui était advenu. Ils eurent grand’peine à pénétrer dans la curie, et on eut plus de peine encore à empêcher la foule de s’y ruer avec eux et de se mêler aux sénateurs. Les envoyés, après avoir lu leurs dépêches, parurent à la tribune, où ils les lurent de nouveau, puis exposèrent avec plus de détails tout ce qui s’était passé. L’allégresse dont tous les cœurs étaient comblés ne put plus se contenir, et on leur répondit par un immense cri de joie. Les tins allèrent dans les temples rendre grâce aux dieux ; les autres, dans leurs maisons, tout raconter à leurs femmes et à leurs enfants. Le sénat ordonna des supplications pour trois jours pendant lesquels les temples ne désemplirent pas. Les femmes n’avaient plus de craintes ; on recommença à vendre et à acheter ; nous dirions : les affaires reprirent ; chacun croyait, que la guerre était finie. Elle ne l’était pourtant pas encore. Les deux consuls étaient convenus d’arriver ensemble à Rome ; ils s’étaient donné rendez-vous à Préneste, et y furent rendus le même jour. Ils n’entrèrent point tout d’abord dans Rome, parce que les généraux ne pouvaient y mettre le pied avant le jour du triomphe ; ils suivirent les murs, et, traversant la voie Flaminienne, allèrent, par le champ de Mars, au temple de Bellone, où le sénat était rassemblé. Tout le peuple était sorti de la ville pour venir à leur rencontre. On ne se contentait pas de les saluer, on voulait toucher leurs mains victorieuses, on les accablait de félicitations, on les remerciait d’avoir sauvé la république. Dans le sénat, ils exposèrent ce qu’ils avaient fait et demandèrent le triomphe. Le sénat le leur accorda pour ces succès, dus d’abord aux dieux, puis aux consuls, et voulut qu’ils triomphassent le même jour. Mais, à Rome, la hiérarchie était aussi respectée que la valeur. La victoire que Claudius Néro avait remportée, il l’avait remportée dans la province de Livius, qui, par hasard, avait, ce jour-là, les auspices. En conséquence, le sénat décréta que Livius entrerait dans la ville sur un char à quatre chevaux, et Claudius à cheval, sans suite. Le sort semblait vouloir dédommager Livius de son ancien affront ; mais le peuple ne s’y trompa point, et, pour lui, le vrai triomphateur fut Claudius. Livius Salinator dédia un temple à la Jeunesse[91]. Voulait-il dire

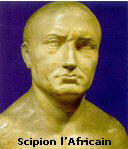

par là qu’il ne rougissait pas de la sienne ? Ce temple de Celui qui doit terminer la seconde guerre punique, Scipion, va seul tenir tête à Annibal. C’est le moment de parler de cet homme extraordinaire. Scipion ne ressemble à aucun des autres grands hommes de la république. Il se donne pour inspiré des dieux ; il est pris, jusqu’à un certain point, pour un personnage divin ; il se met hardiment au-dessus des lois. Il y a en lui du Cromwell et du César. Quand il était à Rome, on le voyait tous les jours

s’enfermer au Capitole dans le temple de Jupiter, et souvent il donna ses

plans pour lui avoir été divinement révélés. Se croyait-il véritablement en

communication avec les dieux ? J’aurais moins de peine à l’admettre, si

Scipion eût été un vieux Romain ignorant comme pouvait l’être Fabius, mais il

était amateur des lettres grecques, et on lui faisait un reproche de cette

prédilection pour Cette physionomie n’est pas celle d’un illuminé sincère, c’est la physionomie d’un homme intelligent, hautain, positif ; plein de résolution et d’énergie[92], il n’y a rien là de l’enthousiaste aux longs cheveux, à demi dupe de lui-même, dont parle M. Mommsen. Cette tête n’exprime point l’enthousiasme et n’a point de cheveux. J’ai à lutter contre l’autorité de M. Mommsen et contre celle de Niebuhr, dont j’ai eu autrefois le bonheur de suivre les cours, et que j’entends encore, après trente-trois ans, parler de Scipion l’Africain avec l’émotion d’un enthousiasme qui avait lui-même quelque chose de superstitieux ; mais ici, à Rome, Scipion, en me regardant de ce regard froid et ferme, semble me dire : Non, je n’ai jamais cru sérieusement que je m’entretenais avec Jupiter. Je vois dans Scipion un grand patricien qui pense, comme l’a dit Varron et comme on l’a pensé peut-être à Rome depuis lui, sans le dire, que la religion est utile, et que, pour son bien, il faut tromper le peuple. Tite-Live, qui, en matière de merveilleux ; a soin de ne jamais affirmer et de ne jamais nier, parlant des communications que Scipion disait avoir avec les dieux, ne sait s’il doit les attribuer à une superstition qui l’atteignait lui-même ou au désir de donner plus d’autorité à son commandement ; mais Tite-Live nous apprend que Scipion fut admirable et par ses grandes qualités, et par l’art[93] avec lequel, depuis sa jeunesse, il sut les mettre à l’effet. Cet art dont parle Tite-Live a un nom bien moderne et bien peu respectueux, niais qui rend, ce me semble, exactement sa pensée ; ce nom est charlatanisme. Scipion ne fut-il pas un très grand homme, un peu charlatan, comme l’a été. si soudent un homme encore plus extraordinaire que lui, Napoléon ? Du moins, Polybe put recueillir sur ce point la tradition conservée dans la famille de Scipion ; selon lui, l’inspiration prétendue de l’Africain était un artifice politique[94] que Polybe le loue d’avoir employé, et, comme le dit crûment Valère Maxime (I, 2), une religion feinte (simuluta religio). Scipion pouvait-il être de bonne foi quand, avant la prise de Carthagène, il disait aux soldats que Neptune lui avait apparu et lui avait promis que la ville serait prise ? Et lorsque le peuple, pour rendre raison de cette inspiration divine dont le génie de Scipion semblait la preuve, eut renouvelé à son sujet une légende qui avait couru sur la naissance d’Alexandre[95], Scipion, sans l’affirmer, y laissa croire. Lorsqu’on a un dieu pour père et qu’on est dans un rapport immédiat arec les dieux, il est naturel qu’on se dispense de se soumettre aux lois de son pays. La vie de Scipion est une protestation quelquefois héroïque› mais perpétuelle, contre l’obéissance aux lois. Il n’a pas l’âge pour être édile, mais le peuple désire qu’il le soit. Si le peuple, dit-il, veut que j’aie cet âge, cet âge sera le mien. Appel nouveau de l’autorité de la loi aux fantaisies de la multitude, appel bien dangereux pour la liberté, car toute décision arbitraire, de quelque part qu’elle vienne, est tyrannique. Scipion n’a pas trente ans, il n’a pas été préteur, il n’est pas légalement apte au consulat, il se présente, et il est nommé consul. Plus tard, sommés, lui et son frère, de s’expliquer au sujet des sommés qu’Antiochus, pour lequel on disait qu’il avait montré beaucoup d’indulgence, avait dû payer aux Romains, comme Lucius Scipion se préparait à rendre ses comptes, il les lui arrache et les déchire en plein sénat. Puis ce frère ayant été condamné à une amende, comme on le conduisait en prison pour y rester, d’après la loi, jusqu’à ce que l’amende eût été payée, le vainqueur de Zama enleva le condamné des mains de la justice en faisant violence aux tribuns[96]. Après toutes ces magnifiques insolences, un tribun appela Scipion l’Africain en jugement, et lui fournit l’occasion de ce célèbre triomphe qui fut, on ne saurait l’oublier, un triomphe éclatant sur la loi. L’événement en lui-même n’en est pas moins beau à raconter, et n’offre pas moins à l’imagination une des plus mémorables scènes du Forum romain. Les accusations qu’on adressait à Scipion pouvaient lui paraître indignes d’une réponse : il eût été d’un meilleur citoyen de daigner les confondre, et plus véritablement grand de montrer pour la justice publique ce respect qu’avait montré Marcellus en sortant du sénat, afin de laisser parler librement contre lui ceux qu’il avait vaincus ; mais il est impossible de ne pas être ébloui, comme le fut le peuple romain, en voyant Scipion, qui, la veille, n’a répondu à des incriminations injurieuses qu’en faisant de lui-même un éloge superbe et vrai, venir de grand matin dans le Forum, le traverser suivi d’une foule d’amis et de clients, monter à la tribune, où siégent les tribuns, ses accusateurs, et dire gravement, au milieu d’un profond silence : Tribuns du peuple, et vous, Quirites, à pareil jour, j’en suis venu aux mains en Afrique avec les Carthaginois, et j’ai bien et heureusement combattu. C’est pourquoi, comme il est juste en cette journée de suspendre les discussions et les procès, j’irai de ce pas au Capitole saluer Jupiter très grand et très bon, Junon, Minerve et les autres dieux qui président au Capitole et à la citadelle, et je leur rendrai grâce de ce que ce jour-là et beaucoup d’autres ils m’ont inspiré la pensée et m’ont accordé le pouvoir de bien conduire la chose publique. Que ceux d’entre vous qui le jugeront à propos viennent avec moi demander aux dieux des chefs qui me ressemblent. Tout le peuple suivit Scipion au Capitole, puis de temple en temple, et je sens que moi aussi je l’aurais suivi. Il n’en est pas moins vrai que Scipion donnait un bien mauvais exemple aux généraux victorieux, bravait en grand homme, mais en citoyen peu soumis, la justice de son pays, et montrait de loin César passant le Rubicon. Oui, il y avait du César dans cet homme, auquel le vieux Fabius reprochait, non sans raison, de prendre des airs de roi. Comme César, il aimait les femmes[97], et sa jeunesse, sans être aussi dissolue, ri avait pas été nuis reproche[98] ; comme César, auquel il ressemblait aussi par la confiance d’une audace toujours heureuse, par son activité qui savait préparer, et son coup d’œil qui savait décider la victoire, comme lui, il se fit ouvrir le trésor de l’État, faisant passer, dit Valère Maxime, l’utilité avant la loi (III, 7, 1). Cependant Scipion, il faut le reconnaître, s’arrêta devant la tyrannie, dont il comprit, peut-être, que le temps n’était pas venu. On voulut, lui aussi, le faire dictateur à vie[99], et même en Espagne le proclamer roi[100], mais il n’écouta pas les Espagnols et gourmanda les Romains avec une indignation plus sincère, j’aime à le croire, que celle de César, repoussant le diadème qu’Antoine avait mis sur sa tête. Il ne permit pas non plus qu’on lui élevât des statues, comme on proposait de le faire, dans le Comitium, sur la tribune aux harangues, dans la curie, triple hommage des patriciens, des plébéiens et du sénat[101]. César permettait ces choses. Je trouve entre lui et Scipion une différence : c’est que, tous deux patriciens, César commença par se faire démagogue, pour arriver au pouvoir absolu, ce qui est commun ; tandis que Scipion, et en ceci il montra une âme plus haute, sut charmer la multitude sans la flatter, et la subjugua toujours en la bravant. Ce rôle est plus lier et plus franc. La piété affectée de Scipion contraste aussi avec l’irréligion affectée de César. C’est qu’au temps de Scipion, la religion était encore un moyen de popularité ; venu plus tard, César acheva de se rendre populaire en se montrant impie. Bien que nous ne puissions suivre à Rome la vie militaire de Scipion, nous l’y trouvons tout entier avec son altière arrogance et cette séduction qu’exerçait sa nature héroïque : soit, quand âgé de vingt-quatre ans, il se présenta dans le champ de Mars, sur le tertre des candidats, demandant de commander une expédition, dont personne ne se souciait, de prendre la responsabilité de la guerre, dans cette Espagne, où son père et son oncle avaient péri ; soit, quand il parut dans la curie et s’y fit nommer consul, pour aller en Afrique vaincre Annibal et anéantir la puissance carthaginoise. Ce fut un grave débat, les prudents, Fabius à leur tête, voulaient qu’on chassât Annibal de l’Italie, avant d’aller guerroyer en Afrique. Scipion défendit son plan, qui devait amener la fin de la guerre ; le sénat, fort combattu, lui accorda la province de Sicile, avec la permission de passer en Afrique, s’il était nécessaire, permission dont le consul se promettait bien d’user. Quelque temps après, le nom de Scipion absent retentit dans la curie d’une manière assez fâcheuse pour lui. Un jour, on vit dix envoyés de la ville de Locres, couverts de vêtements souillés et tenant à la main des rameaux d’olivier, s’asseoir dans le comitium, puis se prosterner en gémissant devant le tribunal. Admis dans la curie, ils y accusèrent de cruautés, de spoliations et de profanations Pléminius, auquel Scipion avait laissé le commandement de leur ville, et Scipion lui-même, lequel, au lieu de faire droit à leurs plaintes, avait jeté dans les fers les tribuns militaires qui résistaient à Pléminius et avait maintenu cet infâme dans son commandement. Après le départ de Scipion, Pléminius avait fait périr les tribuns dans les tourments. Quand les députés furent sortis de la curie, la conduite de Scipion fut violemment censurée par Fabius, lequel s’écria que cet homme était né pour corrompre la discipline militaire. Les sénateurs passèrent le jour entier, les uns à accuser Scipion, les autres à le défendre. Fabius voulait qu’il fût rappelé ; on se borna à envoyer près de lui des tribuns, un édile et un préteur, pour faire une enquête sur sa conduite et le ramener à Rome, s’il y avait lieu. Scipion s’en tira à sa manière, en aristocrate sans gêne, en général favori des dieux, qui se justifie en se faisant admirer. Les magistrats envoyés par le sénat étant venus le trouver à Syracuse, Scipion lés reçut avec courtoisie, puis les promena dans les ports et les arsenaux, et fit manœuvrer sa flotte devant eux ; ce fut son unique apologie. Mais tout fut oublié à la première victoire. Lælius vint à

Rome, amenant prisonnier le roi Syphax et les chefs numides. Il monta à la

tribune, il annonça qu’on avait battu les Carthaginois, qu’on avait fait

captif un roi célèbre, qu’une victoire’ avait livré toute Annibal, rappelé en Afrique, fut vaincu par Scipion dans cette bataille de Zama, qui décida si le monde appartiendrait à Rome ou à Carthage. Rome l’emporta. Des députés carthaginois vinrent demander la paix au sénat, le sénat l’accorda, était-ce une rencontre fortuite ? dans le temple de Bellone. Scipion traversa l’Italie enivrée de cette paix glorieuse qu’elle lui devait, à travers les populations de la campagne qui se pressaient sur son passage et semblaient commencer à former le cortège de son triomphe. Ce triomphe fut magnifique. On y voyait des éléphants, des Numides, et, selon Polybe, le roi Syphax. Pour la première fois, Rome triomphait de régions situées hors de l’Italie ; elle avait encore des ennemis à vaincre, elle n’en avait plus à craindre. Scipion triomphait de Carthage, mais il n’avait pas vaincu les rancunes que soulevaient justement ses airs de maître, que sa gloire ne désarmait pas et que l’envie irritait encore. C’est alors qu’eurent lieu les scènes que j’ai racontées plus haut, et qui se terminèrent par son ascension au Capitole, où il sembla triompher une seconde fois. Mais il comprit qu’il ne pouvait pas rester à Rome, et il s’exila fièrement de cette ville, où il ne voulait pas régner et où il ne voulait pas obéir ; de cette république, dont il ne voulait ni changer, ni subir les lois. C’est pourquoi nous n’y trouverons pas le lieu de sa sépulture ; nous savons où était à Rome la maison de Scipion[102], nous ne pouvons y chercher son tombeau. Scipion mourut à Literne, près de Naples ; il avait dit en quittant Rome : Ingrate patrie, tu n’auras pas mes os. Sa famille dut respecter sa volonté[103] et déposer sa cendre dans le lieu de son exil. Cependant, il parait que les Romains élevèrent un monument funéraire à sa mémoire ; c’était une pyramide dans le champ Vatican, au delà du Tibre[104]. Enfin, plus tard, quand on reprit la guerre avec Carthage, un oracle déclara qu’il t’allait faire à Scipion un tombeau qui regardât[105] Carthage, comme pour la menacer de sa grande ombre. Ce tombeau put être élevé à Literne. Je me souviens d’avoir été le chercher aux lieux où fut Literne, et où l’on montre ce qu’on dit avoir été le tombeau de Scipion. Deux paysans napolitains, qui avaient entendu parler de l’antiquità, m’offrirent de me la montrer, mais ils ne purent en venir à bout. Je les vois encore battant un champ de roseaux. De temps en temps l’un criait à l’autre : As-tu trouvé le tombeau de Scipion ? Ils ne le trouvèrent point. Je ne sais quelle ruine eût produit sur moi un effet plus mélancolique que cette tombe absente, et cette mémoire de Scipion qu’on ne pouvait retrouver dans ce champ de roseaux. Il y a pourtant à Rome un tombeau des Scipions, mais le plus grand de tous n’est pas dans cette sépulture de famille, aujourd’hui sous terre et qui donnait sur une rue communiquant de la voie Appienne à la voie Latine, à l’angle que cette rue formait avec la voie Appienne. On voit encore les bases des colonnes qui décoraient la façade du monument. Tout l’intérieur a été bouleversé, et le labyrinthe souterrain qu’on parcourt aujourd’hui ne donne aucune idée de la disposition primitive de cet édifice funéraire[106]. Les ossements des Scipions n’ont pas été respectés lors de la découverte de leur sépulcre. La piété d’un Vénitien, Angelo Quirini, en sauva ce qu’il put et leur donna la sépulture dans sa villa de Padoue. Quand Cicéron s’écriait[107] : Lorsque, sorti de la porte Capène, tu vois les tombeaux de Calatinus, des Scipions, des Servilius, des Metellus[108], peux-tu les plaindre ? Il ne prévoyait pas cette destinée de leurs restes[109] ? Plusieurs inscriptions et un sarcophage, celui de Scipion

le Barbu (Barbatus),

bisaïeul de l’Africain, ont été transportés au Vatican. L’épitaphe semble le

résumé d’une oraison funèbre[110] ; elle s’adresse

aux spectateurs : Cornélius Scipion Barbatus, né

d’un père vaillant, homme courageux et prudent, dont la beauté égalait la

vertu. Il a été parmi vous consul, censeur, édile ; il a pris Taurasia[111], Cisauna[112], le Samnium[113]. Ayant soumis toute Y a-t-il rien de plus grand ? Il a pris le Samnium et Ce sarcophage est un des plus curieux monuments de Rome. Par la matière, par la forme des lettres et le style de l’inscription, il nous représente la rudesse des Romains au sixième siècle. Le goût très pur de l’architecture et des ornements nous montre l’avènement de l’art grec tombant, pour ainsi dire, en pleine sauvagerie romaine. Le tombeau de Scipion le Barbu est en pépérin, ce tuf rugueux, grisâtre semé de taches noires. Les caractères sont irréguliers, les lignes sont loin d’être droites, le latin est antique et barbare, mais la forme et les ornements du tombeau sont grecs. Il y a là des volutes, des triglyphes, des denticules ; on ne saurait rien imaginer qui fasse mieux voir la culture grecque venant surprendre et saisir la rudesse latine. Ce qui est vrai du sarcophage de Barbatus est vrai de tout le monument funèbre des Scipions ; l’arc d’entrée et le soubassement contrastent par leur grossièreté latine et un certain air étrusque avec l’élégance des colonnes, dont on peut juger par la base de celle qui existe encore. Les autres inscriptions se rapportent à divers membres de

la famille des Scipions que voici : le plus ancien est un fils de Scipion Barbatus, qui enleva Du fils de Scipion, l’Asiatique, frère de l’Africain, l’inscription’ dit seulement : Sort père soumit le roi Antiochus. On voudrait qu’elle fût de lui. Il y aurait là une modestie et une piété filiale touchantes, et qui rappelleraient Frédéric Cuvier, désirant qu’on lût sur son tombeau ces seules paroles : Frère de Georges Cuvier. Quant au fils de ce Scipion appelé Comatus, l’histoire n’en sait rien et l’inscription n’en dit rien. Plusieurs membres du rameau de la famille des Scipions avaient pour surnom d’Hispallus. Le premier n’avait sans doute rien fait de grand, car l’épitaphe ne parle que de ses dignités, qui ont illustré sa race : Stirpem