HISTOIRE DES PERSES

ARTAXERXÈS LONGUE-MAIN.Les fils dArtabane, à la tête dun grand parti, prirent les armes pour venger leur père, et livrèrent bataille à Artaxerxés ; mais ils furent vaincus et envoyés à la mort avec leurs complices. Mithridate, eunuque et grand officier, périt par le supplice des auges[1]. Artaxerxés marcha ensuite contre son frère Hydaspe ; et,

après un premier combat indécis, le défit entièrement, et ruina son parti.

Tandis que les rois dOrient épouvantaient le monde par tant dactes de

cruauté, les républiques lui donnaient constamment la preuve de leur

ingratitude. Thémistocle avait sauvé Athènes : il fut banni par ses

compatriotes. Le roi de Perse mit sa tête à pria, et promit deux cent mille

écus à celui qui. le livrerait. Ce grand homme, réfugié chez tin ami, sortit

de sa retraite, se fit conduire à Suze dans un de ces chariots couverts

destinés en Orient à porter les femmes, sur lesquels la jalousie nationale

défendait de jeter dies regards indiscrets. Arrivé dans la capitale de

lempire, il se rendit au palais, sadressa au capitaine des gardes, lui

apprit quil était Grec, et quil voulait révéler au roi un secret important.

Admis à laudience de ce monarque, il lui dit avec fierté : Je suis Thémistocle lAthénien : exilé par mes

compatriotes, je viens vous demander asile. Jai fait souvent beaucoup de mal

aux Perses ; quelquefois aussi je leur ai donné de salutaires conseils.

Aujourdhui je suis en état de leur rendre de grands services. Mon sort est

entre vos mains : vous pouvez signaler votre clémence ou votre colère. Par

lune, vous sauverez un guerrier suppliant ; par lautre, vous perdrez un

homme qui est devenu le plus grand ennemi de Celui-ci était loin dêtre tranquille sur son sort : la garde lavait insulté, les courtisans lévitaient, et le sombre silence du roi lui présageait une triste destinée. Mais le lendemain Artaxerxés le fit appeler ; et, en présence de tous les grands de sa cour, lui dit : Jai promis deux cent mille écus à celui qui vous livrerait à moi : vous les avez gagnés vous-même. Je vous les donne, et vous les toucherez chaque année. Thémistocle, sétant ainsi concilié les faveurs du roi, sétablit à Suze, sy maria, et jouit longtemps dun très grand crédit. On lentendit souvent sécrier au milieu de sa nouvelle famille : Ô mes enfants ! Sans notre infortune, combien nous aurions été malheureux ! Depuis lexil de Thémistocle, Cimon avait été placé à la

tête du gouvernement dAthènes. Sous ses ordres les Athéniens poursuivirent

le cours de leurs triomphes et multiplièrent leurs succès. Cimon attaqua les

Perses, et leur reprit toutes les îles dont ils sétaient emparés. Il les

chassa de toutes les côtes de Le roi de Perse, inquiet des progrès des Grecs, donna ordre à Thémistocle de marcher avec une armée contre Athènes. Ce grand homme, ne voulant ni manquer de reconnaissance envers le roi, ni trahir sa patrie, fit un sacrifice solennel aux dieux, embrassa sa famille, ses amis, et sempoisonna. Sa mort augmenta sa gloire ; et Artaxerxés, jugeant du courage de tous les Grecs par celui dun seul homme, nespéra plus triompher de tant de vertu, et renonça à ses projets dinvasion. Quelque temps après les Égyptiens secouèrent le joug des Perses, et prirent pour roi Inarus. Les Athéniens leur envoyèrent deux cents vaisseaux et des troupes qui battirent les Perses, et leur tuèrent cinquante mille hommes. Artaxerxés, lannée suivante, fit marcher en Égypte une armée de trois cent mille hommes sous le commandement de son frère Achéménide. Charitimes, général des Athéniens, avait remonté le Nil et sétait joint à Inarus. Ils livrèrent bataille à Achéménide, qui perdit la victoire et la vie. Cent mille Perses furent pris ou tués. Les débris de larmée se retirèrent à Memphis, où ils soutinrent un siège de trois ans. Artaxerxés fit encore marcher une nouvelle armée contre les Égyptiens. Artabaze et Mégabyse, qui la commandaient, remportèrent une grande victoire sur Inarus et sur les Athéniens. Inarus se réfugia dans Byblos, où il fut pris après une longue défense. Toute lÉgypte se soumit : un prince nommé Amyrtée se maintint seul indépendant avec un faible parti dans une contrée marécageuse et inaccessible. La flotte des Perses détruisit dans le Nil celle des Athéniens. Lorsque Mégabyse prit le roi Inarus, il lui promit la vie ; mais la reine mère Amestris, inconsolable de la mort de son fils Achéménide, exigea dArtaxerxés quil lui livrât son prisonnier. Le roi y consentit au mépris du droit des gens et de ses serments. La cruelle Amestris fit crucifier Inarus, et trancher la tête aux autres prisonniers. Mégabyse se crut insulté par la violation dune capitulation quil avait signée. Il se retira dans son gouvernement de Syrie, y rassembla des troupes, et marcha contre le roi Artaxerxés, dont il avait épousé la sur. Osiris commandait les troupes dArtaxerxés : il fut vaincu et pris par Mégabyse, qui le renvoya généreusement au roi. Une nouvelle armée fut encore battue. Après cette victoire, Amytis, sur dArtaxerxés, réconcilia le roi avec son mari Mégabyse. Depuis cette réconciliation Mégabyse, se trouvant à la chasse, vit un lion prêt à dévorer le roi ; il plongea son javelot dans le corps de cet animal ; et le tua. Artaxerxés, trouvant quil lui avait manqué de respect en le prévenant, et en frappant avant lui le lion quil combattait, ordonna quon lui tranchât la tête. Amestris et Amytis obtinrent, avec beaucoup de peine, la révocation de cette sentence. Il fut exilé pour la vie à Cyrta, sur la mer Rouge : mais au bout de cinq ans le roi le rappela, et lui rendit sa faveur. Le roi, disposé comme ses prédécesseurs en faveur des Juifs, envoya Esdras et Néhémie à Jérusalem pour y établir les lois et le culte du vrai Dieu ; Esdras retrouva les livres de Moïse, et les mit en ordre. Tandis quil complotait ainsi lhistoire sacrée, Hérodote commençait à publier en Grèce son histoire profane. Linconstance des, Athéniens népargnait pas Cimon :

malgré ses éclatants services, il fut quelque temps exilé. Mais la division

de Sparte et dAthènes le rendit nécessaire : on le rappela. Il réconcilia

ces deux républiques ; et, pour détourner ses concitoyens du désir funeste

dattaquer leurs voisins, il dirigea leur ardeur contre lancien ennemi de Ces victoires de Cimon, et la mort de Thémistocle, faisaient

craindre au roi de Perse de nouvelles défaites et de plus grands malheurs.

Dun autre côté Le traité nétait pas signé lorsque Cimon mourut ; et comme il craignait que sa perte ne changeât les dispositions pacifiques du roi de Perse, il ordonna aux officiers de cacher sa mort, de continuer à donner les ordres en son nom, et de ramener ainsi promptement la flotte à Athènes. La peste désolait lAttique, et se répandait en Perse, où elle causa de grands ravages. Artaxerxés voulut faire venir près de lui le célèbre Hippocrate. Ce grand homme refusa les présents et les dignités quon lui offrait, pour consacrer exclusivement ses talents et ses services à son pays. Le roi, irrité de ce refus, menaça les habitants de Cos, patrie dHippocrate, de détruire entièrement leur cité, sils ne lui livraient leur compatriote. Ils répondirent quils nétaient pas plus effrayés des menaces du roi quils ne lavaient été de celles de Darius et de Xerxès, et quen cas dattaque ils comptaient sur la même protection des dieux. Bientôt la guerre du Péloponnèse divisa les Grecs, et prépara leur ruine. Tout peuple désuni devient la proie de ses ennemis. Les Lacédémoniens briguèrent lalliance du roi de Perse, et lui demandèrent des secours. Le roi, leur envoya un ambassadeur, qui fut pris et conduit à Athènes. Les Athéniens le traitèrent avec beaucoup dégards, parce quils désiraient aussi se concilier la bienveillance du roi. Ils renvoyèrent même en Asie cet ambassadeur, accompagné de quelques-uns de leurs concitoyens, chargés de négocier avec la cour de Perse. Mais, en débarquant à Éphèse, ils apprirent la mort du roi, et retournèrent à Athènes.

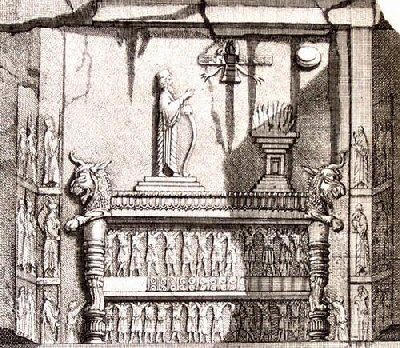

La tombe d'Artaxerxés Longue-main Artaxerxés avait régné quarante-neuf ans ses sujets vantaient sa bonté, sa générosité, parce quil sétait montré moins cruel et moins extravagant que Xerxès. Le seul fils quil eut de la reine lui succéda. Il sappelait Xerxès. Le roi laissait dix-sept autres enfants de ses concubines, entre autres Sogdien, Ochus et Arsite. XERXÈS IIXerxès ne régna que quarante-cinq jours, quil passa dans la débauche. Sétant endormi en sortant dun festin, Sogdien entra dans son appartement avec leunuque Pharnacias, lassassina et sempara du trône. SOGDIENLe nouveau roi fit mourir le plus fidèle des eunuques dArtaxerxés, le jour même où il avait conduit au tombeau le corps de ce monarque et celui de sa femme. Sogdien savait quil était haï par les grands et par larmée, et croyait ne pouvoir conserver son autorité quen inspirant la crainte. Mais tout ce qui effraie tremble, cest leffet inévitable de la tyrannie. Le roi, poursuivi par ses remords et par ses terreurs, croyait voir partout des conjurations. Sors frère Ochus ne fut pas à labri de ses soupçons, et, dans lintention de sen défaire, il lui ordonna de venir à Suze. Mais celui-ci, pénétrant son dessein, publia hautement quil voulait venger la mort de Xerxès. La plupart des grands se déclarèrent pour lui, ainsi que larmée. On plaça la tiare sur sa tête et on le proclama roi. Le lâche Sogdien osait assassiner, mais ne savait point combattre. Il se rendit à son frère qui le fit mourir par le supplice des cendres, fort usité alors en Perse. On remplissait de cendres une tour jusquà moitié de sa hauteur ; du sommet de cette tour on précipitait le criminel, et ensuite avec une roue on agitait autour de lui, la cendre jusquà ce quelle létouffât. Sogdien navait régné que six mois. Ochus, maître de lempire, prit le nom de Darius : le peuple y joignit celui de Nothus, cest-à-dire bâtard. DARIUS NOTHUSLe roi ne jouit pas paisiblement du trône où la mort de Sogdien le faisait monter. Son frère Arsite se révolta contre lui, soutenu par les Syriens que commandait Artyphius, fils de Mégabyse. La fortune, dans le commencement, fut favorable au rebelle. Il remporta deux victoires sur larmée royale ; mais dans un troisième combat ses troupes labandonnèrent, prirent la fuite, et laissèrent Artyphius, leur général, dans les chaînes des Perses. Darius voulait le faire mourir : Parysatis, sur et femme du roi, lui Conseilla de traiter son prisonnier avec clémence, pour tromper Arsite par cette feinte douceur. En effet cet infortuné prince, informé de la générosité du roi capitula et se rendit. Darius était porté à lui sauver la vie : mais la cruelle Parysatis le détermina à le faire périr dans les cendres, ainsi quArtyphius. Une autre révolte, excitée en Lydie par le gouverneur de cette province, fut promptement apaisée. Darius était entouré par trois eunuques qui le gouvernaient. La plupart des princes sont les esclaves des courtisans qui les environnent : ils ne voient que par leurs yeux ; ils punissent et récompensent selon leurs caprices. Ces esclaves deviennent les maîtres de leurs maîtres, leur font perdre lestime et lamour de leur peuple, et finissent souvent par conspirer contre eux. Lun de ces trois eunuques, nommé Artoxare, conçut le projet de tuer Darius et de monter sur le trône : Parysatis découvrit sa trame, et lenvoya au supplice. Les Mèdes, croyant la circonstance favorable pour secouer le joug des Perses, se révoltèrent ; mais ils furent battus et plus assujettis que jamais ; car une rébellion sans succès affermit le pouvoir quelle attaque, et rend plus pesantes les chaînes quon a voulu rompre. Une révolte plus dangereuse éclata en Égypte. Amyrtée sortit de ses marais, se fit déclarer roi, et chassa les Perses de ses états. Le règne de Darius, toujours troublé par des séditions,

fut ensanglanté parles crimes de Parysatis, dont les intrigues entretenaient

dans la famille royale une funeste division. Elle favorisait un de ses fils

nommé Cyrus, et obtint pour lui le gouvernement des frontières de Ce jeune prince, rempli dorgueil et dambition, avait fait mourir deux de ses parents, parce quils sétaient présentés devant lui sans couvrir leurs mains avec les manches de leurs robes, comme létiquette lexigeait. Cyrus, entouré de mécontents, cherchait à grossir son parti, disposait les esprits à la révolte, et aspirait ouvertement au trône. Parysatis appuyait ses prétentions ; mais, Darius soutint les droits dArsace son fils aîné, lui donna le nom dArtaxerxés, le désigna pour son successeur, le couronna et contraignit Cyrus à sortir de sa province et à revenir près de lui. Artaxerxés avait épousé Statira, fille dun satrape. Teriteuchème, troisième fils de Darius, était marié avec une fille de Parysatis appelée Amestris, mais, étant devenu amoureux de Roxane, sur de Statira, il tua sa femme pour être libre et pour épouser Roxane. Le roi voulait punir ce prince coupable : il se révolta, et fut assassiné par un de ses favoris. Parysatis, dont rien napaisait la colère, fit scier en deux Roxane et massacrer toute sa famille, à lexception de Statira. Darius termina sa vie au milieu de toutes ces scènes tragiques lui souillaient son palais et flétrissaient son règne. Il avait occupé le trône dix-neuf ans. ARTAXERXÉS MNÉMON(An du monde 3600. Avant Jésus-Christ 404.) Ce fut vers la fin de la guerre du Péloponnèse quArsace, sous le nom dArtaxerxés, succéda à son père Darius. On donna au nouveau roi le surnom de Mnémon à cause de sa prodigieuse mémoire. Peu de jours après son avènement au trône, il se rendit dans la ville de Pasargades, bâtie par le grand Cyrus : il sy fit sacrer par les mages, suivant la coutume des Perses. Cette cérémonie se faisait dans un temple consacré à la déesse de la guerre ; le roi quittait sa robe dans le temple, et se couvrait de celle que Cyrus avait portée avant de monter sur le trône. On lui donnait ensuite à manger une figue sèche, des feuilles de térébinthe, et on lui présentait un breuvage composé de vinaigre et de lait i sans doute pour lui rappeler à la fois et lancienne sobriété des Perses et le mélange de biens et de maux qui compose la vie humaine. Le jeune Cyrus, toujours enflammé dune ambition que son père avait en vain voulu réprimer, conçut laffreux projet dégorger son frère dans le temple, au moment où il quitterait sa robe, pour se revêtir de celle de leur aïeul Cyrus. Il avait confié son dessein à un mage qui le révéla au roi. Le prince fut arrêté et condamné à mort. Sa mère Parysatis accourut pour le sauver, le prit entre ses bras, le lia avec les tresses de ses cheveux, unit étroitement son cou au sien, et répandit tant de larmes, quArtaxerxés lui fit grâce, et le renvoya dans les provinces maritimes dont il était gouverneur. Là il se livra plus que jamais au désir de semparer du trône et de se venger : quand les bienfaits nexcitent pas la reconnaissance dans un cur ambitieux, ils le remplissent de haine et de fureur. Cyrus ne pouvait supporter le poids de la grâce quil avait reçue ; il ne soccupait nuit et jour quà chercher les moyens de se former un parti assez puissant pour détrôner son frète :il gagna le cur dés peuples quil gouvernait ; en se familiarisant avec eux. Ses taleras étaient proportionnés à son ambition : il se mêlait avec lès simples soldats sans compromettre sa dignité, assistait à leurs jeux, présidait à leurs exercices, et les dressait lui-même au métier de la guerre. Sous différents prétextes il leva des groupes grecques qui lui inspiraient plus de confiance que les Asiatiques. Cléarque, capitaine habile, banni de Lacédémone, se retira près de Cyrus, et le servit très utilement. Plusieurs villes de Lydie, sétant soustraites à lobéissance quelles devaient à leur satrape Tissapherne, se donnèrent à Cyrus. Ce prince, sous prétexte de se défendre, contre Tissapherne, porta des plaintes au roi contre ce gouverneur, et rassembla ses troupes. Artaxerxés, trompé par ce stratagème, lui laissa le temps daugmenter ses forcés. Cyrus captivait peu à peu laffection générale par son affabilité ; il punissait avec modération, et récompensait magnifiquement ; lobligeance de ses paroles relevait le prix de ses dons : il ne semblait heureux que lorsquil trouvait loccasion de faire du bien. Ses émissaires répandus partout préparaient les esprits à la révolution quil méditait : ils disaient que les circonstances demandaient un roi tel que Cyrus, libéral, magnifique, juste appréciateur du mérite, et capable de rendre à lempire léclat quil avait perdu. Le jeune prince entrait alors dans sa vingt-troisième

année ; il marchait à lexécution de ses desseins avec lardeur de son âge.

Pendant la vie de Darius il avait rendu quelques services aux Lacédémoniens s

et contribué aux succès qui leur assurèrent lempire de Les Spartiates, dans lintention de semer des troubles en Asie, ordonnèrent à leur flotte de se joindre à celle du prince, et dobéir en tout à Tamus son amiral ; mais ils ne firent aucune déclaration contre Artaxerxés, et gardèrent le silence sur lentreprise qui le menaçait. Larmée de Cyrus, lorsquil en fit la revue, se trouva composée de cent mille Asiatiques et de treize mille Grecs. Cléarque commandait les troupes du Péloponnèse, Proxène les Béotiens, et Ménon les Thessaliens. Aricé était à la tête des Perses. La flotte comptait, trente-cinq vaisseaux de Lacédémone sous les ordres de Pytagre, et vingt-cinq commandés par Tamus, égyptien, qui dirigeait toute larmée navale. Elle suivait larmée de terre en côtoyant les bords de la mer. Cyrus, craignant deffrayer les Grecs en leur apprenant

quil les conduisait au centre de lAsie, ne confia quà Cléarque le vrai but

dune marche si longue et si téméraire ; plus il savançait, plus il

sefforçait dempêcher les Grecs de se décourager, en leur fournissant avec

abondance tout ce qui pouvait leur être nécessaire. Il partit de Sardes, et

se dirigea vers les provinces de Cette nouvelle répandit un grand trouble dans la cour. Parysatis, mère dArtaxerxés et de Cyrus, fut regardée généralement comme la principale cause de cette guerre civile ; toutes les personnes attachées à son service étaient soupçonnées dentretenir des intelligences avec Cyrus. Statira ne cessait daccabler sa belle-mère de reproches, et de jour en jour la haine qui existait entre ces deux reines devint plus violente. Cyrus savançait à grandes journées. Le pas de Cilicie linquiétait ; cétait un défilé très étroit entre deux montagnes très escarpées, qui ne laissait de passage quà un seul chariot. Syennesis, prince du pays, se disposait à le défendre ; mais lamiral Tamus menaçant la côte, Syennesis, pour le combattre, abandonna ce poste important, où peu de soldats pouvaient arrêter la plus nombreuse armée. Lorsquon fut arrivé à Tarse les Grecs refusèrent daller plus avant, disant quils voyaient bien quon les menait contre le roi, et quils ne sétaient point engagés, pour une semblable guerre. Cléarque eut besoin de, toute son habileté pour étouffer cette sédition dans sa naissance. Les moyens dautorité ne lui ayant pas réussi, il parut entrer dans les vues de ses soldats, promit dappuyer leurs réclamations, et déclara quil ne se séparerait point deux : il proposa denvoyer une députation au prince pour sinformer de ses intentions, afin de le suivre volontairement si le parti leur plaisait. Ce moyen adroit calma les esprits : on le chargea lui-même, avec quelques officiers, de cette mission. Cyrus, quil avait averti secrètement, répondit que son dessein était daller combattre Abrocamas, son ennemi personnel, campé à douze journées de lEuphrate. Quoique cette réponse laissât deviner aux Grecs le but réel de lentreprise, ils résolurent de marcher, et demandèrent seulement une augmentation de solde, quon leur accorda. Quelques jours près Cyrus déclara franchement quil allait attaquer Artaxerxés. Sa déclaration excita des murmures ; mais bientôt les magnifiques promesses du prince changèrent la tristesse en joie, et le mécontentement en espérance. On approcha de Cunaxa. Cyrus, à la tête de cent treize

mille hommes et de vingt chariots, marchait en désordre, trompé par de faux

avis, il croyait que le roi, nétant point prêt à combattre, attendait les

levées quon faisait au fond de Cyrus, voyant quArtaxerxés faisait un mouvement pour le prendre en flanc, renversa tout ce qui sopposait à son passage, se précipita vers lui et le joignit. Les deux frères se battirent avec fureur lun contre lautre : Cyrus tua dabord le cheval de son frère et le renversa. Le roi, sétant relevé, revint sur Cyrus qui le blessa. Artaxerxés furieux le tua en le perçant de sa javeline. Dautres lui disputèrent ce funeste honneur : de toute part on avait lancé des traits contre ce prince et un jeune Perse, nommé Mithridate, se vantait de lui avoir donné le coup mortel. Tandis quArtaxerxés remportait cette victoire, et mettait en déroute laile droite de ses ennemis, les Grecs battaient celle qui leur était opposée, et dont le roi avait confié le commandement à Tissapherne. Ce général vaincu se rapprocha dArtaxerxés, et les Grecs coururent à la défense de leur camp. Jusque là chacun, ignorant la mort de Cyrus, sattribuait des deux côtés la victoire. Les Grecs croyaient le prince engagé à la poursuite de lennemi ; ils renouvelèrent le combat, et forcèrent à la retraite les Perses qui attaquaient leur camp. La nuit sépara les deux armées : le lendemain, le roi envoya un héraut aux Grecs pour les instruire du sort de Cyrus, et pour les sommer de rendre les armes. Ils répondirent que, sil les voulait pour alliés, ils le serviraient fidèlement ; mais quils perdraient plutôt la vie que la liberté. Artaxerxés, admirant, leur fier courage, négocia et conclut un traité qui garantissait la sûreté de leur retour dans leur patrie. Ils partirent sous la conduite de Tissapherne qui devait leur fournir partout des vivres. Plusieurs indices prouvèrent à Cléarque que ce général méditait une trahison, et sa méfiance ne fut que trop justifiée. Tissapherne invita les chefs, de larmée grecque, à venir, chez lui : ceux qui sy rendirent furent massacrés. On conduisit Cléarque chez le roi qui lui fit trancher la tête. Les Grecs qui avaient survécu à la bataille étaient encore au nombre de dix mille ; ils élurent promptement dautres officiers ; et, bravant tous les périls, ils commencèrent cette fameuse retraite donc Xénophon, leur commandant, a écrit lhistoire. Cet éloquent et habile général releva le courage de ses concitoyens en leur rappelant les journées de Salamine et de Platée. Leur conduite fut aussi savante que courageuse : ils marchaient sur deux colonnes plaçant dans lintervalle le peu de bagages quils avaient conservés. Six cents hommes délite formaient leur arrière-garde, et combattaient les troupes de Tissapherne pendant quon passait les défilés. Attaqués de tous côtés par des peuples perfides qui se trouvaient sur leur route, arrêtés par de larges rivières dont on avait coupé les ponts, manquant souvent de vivres, obligés de marcher quelquefois dans des plaines couvertes de neige à la hauteur de cinq ou six pieds, leur constance surmonta tous les obstacles. Arrivés enfin sur les bords de lAraxe, ils trouvèrent plusieurs peuples armés qui gardaient les montagnes, et leur en disputaient le passage. Xénophon, par lhabileté de ses manuvres, battit les

barbares, les tourna, et parvint à gagner Après avoir remercié les dieux qui les avaient sauvés de tant de périls, ils côtoyèrent le Pont-Euxin, passèrent le détroit vis-à-vis de Byzance et se joignirent, près de Pergame, aux Lacédémoniens qui marchaient contre les Perses. Cette célèbre retraite avait duré quatre-vingt-treize jours. Parysatis, désespérée de la mort de son fils et altérée de vengeance, eut assez dascendant sur Artaxerxés pour lobliger à lui livrer Mithridate, qui sétait vanté de lavoir tué. Elle le fit périr par le supplice des auges. Quelles murs que celles de ce siècle ! Parysatis jouait aux dés avec le roi ; un eunuque devait être le prix de la partie : la reine la gagna, et demanda quon remît entre ses mains le malheureux Mézabare qui avait coupé la tête et les mains de Cyrus. Cet eunuque subit la mort. Artaxerxés pleurait son favori ; Parysatis lui dit : Vous vous fâchez comme un enfant de la perte dun eunuque, tandis que moi jai perdu mille dariques sans me plaindre. Pour compléter sa vengeance elle feignit de se réconcilier avec la reine Statira, sa belle-fille. Layant invitée à un festin, elle prit sur la table un oiseau fort rare, le partagea par le milieu, en donna la moitié à Statira, et mangea lautre. Linstant daprès Statira sentit de vives douleurs, et mourut dans des convulsions affreuses en accusant Parysatis. Le roi fit mettre à la question tous les esclaves de la reine mère. Gigis, une de ses femmes, avoua tout : elle déclara avoir frotté de poison un des côtés du couteau dont sétait servie Parysatis. On la condamna au supplice des empoisonneurs, qui consistait à leur écraser la tête entre deux pierres. Parysatis fut exilée à Babylone, et le roi déclara quil nentrerait jamais dans cette ville tant que sa mère y serait. Daprès le commandement du roi, Tissapherne envoya au roi de Sparte, Agésilas, lordre de faire sortir ses troupes de lAsie. Le Lacédémonien répondit à cette insolence en marchant contre les Perses ; il les battit et les mit en déroute près de Sardes. Cette défaite fit croire à Artaxerxés que Tissapherne le trahissait : il ordonna à Arrié, gouverneur de Larisse, de linviter à une conférence, dans laquelle on lui coupa la tête qui fut envoyée en Perse. Agésilas après sa victoire se trouvait maître des côtes dAsie ; mais les émissaires et largent dArtaxerxés excitèrent des troubles en Grèce et déterminèrent les éphores à rappeler leurs troupes. Agésilas dit à ce sujet, en faisant allusion à une monnaie de Perse nommée archer, que trente mille archers du roi le forçaient de revenir à Sparte. Dans le même temps Artaxerxés donna le commandement de sa flotte à lAthénien Conon, qui gagna une bataille contre les Lacédémoniens, et leur prit cinquante galères. Depuis ce moment le pouvoir de Lacédémone déclina en Asie. Conon revint à Athènes, et rétablit les murailles de cette ville, détruites précédemment par les Lacédémoniens. Les Grecs réunis avaient triomphé des Perses ; dès quils se divisèrent, ils perdirent lAsie. Par le traité glorieux, résultat des victoires de Cimon, Artaxerxés Longue-Main sétait vu forcé à rendre la liberté aux villes dIonie, et, sous Artaxerxés Mnémon, le Spartiate Antalcide fut obligé de signer une, paix honteuse qui porta son nom, et par laquelle les Perses regagnèrent tout ce. quils avaient perdu, et redevinrent maîtres de toutes les villes grecques sur la côte dAsie. Artaxerxés, délivré de la crainte des Lacédémoniens, conquit lîle de Chypre, avec laquelle il était en guerre depuis six ans. Le grand roi porta ensuite ses armes contre les Cadusiens, peuple pauvre, qui habitait les montagnes entre le Pont-Euxin et la mer Caspienne. Il y montra beaucoup de courage et de constance ; mais la vaillance des habitants et les difficultés du pays lui firent perdre la plus grande partie de son armée. Il fut trop heureux de pouvoir sauver les débris à la faveur dun traité. Il fît après de grands préparatifs pour soumettre lÉgypte que gouvernait alors Achoris qui avait secouru Évagore, roi de Chypre. Ses préparatifs durèrent deux ans, pendant lesquels Achoris mourut. Pasméatis lui succéda, un an après il fut remplacé par Néphérit, et celui-ci quatre mois après par Nectanébus. Les Athéniens abandonnèrent lÉgypte et sallièrent au roi de Perse. Son armée était de deux cent mille hommes commandés par Pharnabaze. Iphicrate lui avait amené vingt mille Grecs. On commença par semparer dun fort appelé aujourdhui Rosette. Les Athéniens voulaient remonter le Nil et marcher sur Memphis ; mais Pharnabaze différa ce mouvement, parce quil attendait des renforts. Les Égyptiens se rassurèrent et sarmèrent ; le Nil se déborda, et larmée se vit obligée de retourner en Phénicie. Lannée suivante les Spartiates envoyèrent Agésilas au secours des Égyptiens. Tachos, leur nouveau roi, ne voulut pas suivre les conseils dAgésilas, et fut bientôt détrôné par Nectanébus II. Tachos, banni, vint se réfugier à la cour de Perse, et le roi lui donna le commandement des troupes qui devaient attaquer lÉgypte. Artaxerxés, dans sa vieillesse, sabandonna aux voluptés :

entouré deunuques, livré à la débauche, occupé des intrigues de son palais,

il négligea tellement le gouvernement de lempire, que les satrapes, abusant

de son nom, accablèrent les peuples dimpôts. Presque toutes les provinces se

soulevèrent ; lAsie-Mineure, Le trône était en grand péril, mais la division, se mit parmi les confédérés ; un de leurs chefs les trahit, les arrêta et les livra au pouvoir du roi. Pendant ce temps la cour se remplissait dintrigues et de cabales. Le roi avait cent cinquante fils de trois cent soixante concubines, et trois enfants légitimes de la reine Atossa ; Darius, Ariaspe et Ochus. Le roi désign- Darius pour son successeur, et mort lui donna le titre de roi. Ce jeune prince, impatient de jouir de lautorité, fit, avec cinquante de ses frères, une conspiration pour abréger les jours de son père. Le roi, instruit de cette odieuse trame, les fit tous mourir. De nouvelles, conjurations se formèrent en faveur dAriaspe, dOchus et dArsame. Ochus fit assassiner Arsame, et effraya tellement Ariaspe quil sempoisonna. Ces horribles événements firent une si vive impression sur lesprit affaibli du vieux roi, quil mourut accablé de chagrins après un règne de quarante-trois ans. OCHUSOchus ne devait le trône quà ses crimes et la mort de ses frères : il succédait à un roi respecté, et craignait la haine du peuple ; il gagna les eunuques, cacha le trépas dArtaxerxés, publia toujours ses décrets au nom de ce prince, en supposa un qui lautorisait à porter le titre de roi, et au bout de dix mois, se croyant affermi, déclara la mort de son père, et prit ouvertement les rênes de létat. Il se donna le nom dArtaxerxés ; mais lhistoire ne lui a laissé que celui dOchus. Le despotisme et linvisibilité des rois dOrient peuvent seuls faire comprendre quon puisse cacher ainsi, pendant dix mois, à tout un peuple, la mort du monarque qui le gouverne. A quel danger la tyrannie sexpose par les précautions quelle prend pour son salut ! et que ne doit pas craindre un prince dont le palais est fermé à sa nation ! Ochus signala le commencement de son règne par dhorribles cruautés : voulant empêcher que les provinces ne portassent au trône quelques personnes de sa famille, il enferma dans une cour son oncle, avec cent de ses fils et de ses petits-fils, qui étaient fort populaires et fort aimés dans lempire ; par son ordre on les tua tous à coups de flèche. Sa propre sur Ocha, dont il avait épousé la fille, blâma ses fureurs ; on lenterra toute vive. Les grands de lempire, assez malheureux pour attirer ses soupçons, subirent la mort. Sisygambis, mère de Darius Codoman, était sur des princes immolés : elle fut assez prudente ou assez heureuse pour sauver de ce massacre son fils, qui depuis monta sur le trône. La cruauté fait paître les orages quelle redoute. Artabaze, satrape dune province frontière, se révolta, sallia avec les Athéniens, et défit larmée royale. Ochus, par ses plaintes et par ses menaces, décida les Athéniens à rappeler leurs troupes et Charès qui les commandait. Les Thébains les remplacèrent. Avec leurs secours Artabaze battit deux fois les troupes du roi : mais Ochus effraya encore ces nouveaux alliés ; et Artabaze, abandonné par eux, succomba et se réfugia chez Philippe, roi de Macédoine. Ochus, délivré de cet adversaire, tourna ses armes contre

Nectanébus, roi dÉgypte, qui venait dexciter les Phéniciens à se soulever.

Les satrapes de Syrie et de Cilicie avaient été battus par eux. Les peuples

de Chypre sétaient aussi alliés avec lÉgypte. Le roi de Perse prit lui-même

le commandement de son armée ; mais avant de partir il employa ladresse,

largent et les menaces pour pacifier Ochus envoya une foule de Juifs captifs en Hyrcanie et en Égypte : ces rigueurs déterminèrent les neuf rois qui se partageaient alors lîle de Chypre à se soumettre. Évagore redemanda en vain le royaume de Salamine ; on ne lui donna, quun gouvernement. Comme il persistait encore dans ses prétentions on le fit mourir. Les Grecs de Thèbes, dArgos et dAsie envoyèrent dix mille hommes au roi après la prise de Sidon ; car de tout temps on sest empressé à secourir le vainqueur. Ochus arriva en Égypte : il partagea son armée en trois corps ; les principaux chefs étaient Nicostrate dArgos, Mentor et leunuque Bagoas. Nicostrate remonta le Nil avec cinquante vaisseaux, et débarqua ses troupes dans le centre de lÉgypte. Les Égyptiens marchèrent contre lui et livrèrent bataille : Clinias de Cos, leur général, y périt avec cinq mille hommes ; le reste prit la fuite. Nectanébus accourut en diligence pour défendre Memphis. Sa retraite livra Péluse au roi de Perse ; les Grecs, qui la défendaient, obtinrent de retourner dans leur patrie. Ochus, ayant déclaré quil traiterait avec douceur ceux qui rendraient les armes, mais quil exterminerait tout ce qui se défendrait, soumit parla terreur toute lÉgypte. Nectanébus, sans espoir, se sauva avec ses trésors en Éthiopie et ne reparut plus. Mentor reçut de grandes récompenses pour cette conquête, et réconcilia avec le roi son frère Memnon et son beau-frère Artabaze. Ochus, maître de lÉgypte, nécouta que la fougue de son caractère, et crut quil détruirait à jamais dans cette contrée toute semence de révolte, sil en changeait la religion, les lois et les murs. Il démantela les villes, pilla les temples, massacra les prêtres, enleva les archives, et tua le dieu Apis, quil fit manger à ses officiers dans un festin. Chargé des dépouilles et de la haine de lÉgypte, il revint à Babylone. Leunuque Bagoas, son favori et son général, était égyptien ; il navait pu voir sans horreur les malheurs de sa patrie et loutrage fait à sa religion : il empoisonna le roi, et, par un raffinement de vengeance digne de ces temps barbares, il fit enterrer un autre mort à la place dOchus, et coupa en morceaux le corps de son maître, quil donna à manger aux chiens et aux chats ; enfin, de ses os il fit faire des manches de couteau et dépée, pour rappeler à la fois lhumeur sanguinaire du tyran et sa punition. Après ce meurtre Bagoas, profitant de son autorité absolue dans le palais, massacra tous les fils du roi, et mit sur le trône Arsès, le plus jeune, sous le nom duquel il espérait gouverner, mais comme il saperçut bientôt que ce prince voulait secouer son joug, il le prévint, lassassina, et détruisit avec lui le reste de sa famille. Arsès ne régna que deux ans. DARIUS CODOMAN(An du monde 3668. Avant Jésus-Christ 336.) Bagoas donna le sceptre à Darius Codoman. Ce prince, fils de Sisygambis, sétait dérobé, comme on la vu, au massacre de ses parents. Cherchant son salut dans une sorte dobscurité, il navait eu pendant longtemps dautre fonction dans létat que celle de porter des dépêches aux gouverneurs de provinces ; mais, dans la guerre des Perses contre les Cadusiens, il se distingua par une action déclat, qui le rendit dès lors lobjet de laffection générale. Un Cadusien dune stature gigantesque défia les Perses de lui opposer un combattant digne de sa force et de son courage : personne nosait se présenter ; Codoman savança et le tua. Sa récompense fut le gouvernement dArménie. La douceur de son administration fit croire à Bagoas quil pourrait le gouverner ; mais ce perfide ministre, ne le trouvant pas aussi faible quil lespérait, résolut de lempoisonner. Le roi, prévenu de son dessein, dissimula son courroux, et le força de boire le poison quil lui avait présenté.

On était loin de prévoir que cette époque fortunée précéderait de si peu la destruction de lempire ; et cependant, depuis longtemps, les observateurs éclairés auraient pu prédire la chute dun colosse qui navait plus de base solide. La mollesse des Mèdes remplaçait laustérité des murs des anciens Perses ; les lois et la discipline de Cyrus étaient oubliées. Les monarques invisibles, qui faisaient trembler leurs sujets, devenaient eux-mêmes esclaves, et souvent victimes des femmes et des eunuques de leur palais : les satrapes, trop éloignés du centre de la monarchie, se croyaient presque indépendants. Les armées, éclatantes dor et de pourpre, ne brillaient plus par le fer et par la force ; les voluptés avaient amolli les courages ; les âmes étaient avilies par la tyrannie. Les provinces conquises, opprimées et mécontentes, grossissaient le trésor sans donner de force réelle à létat ; il nexistait ni amour de la patrie ni esprit public : tous les membres de lempire de Perse formaient un corps immense sans vigueur et sans union ; et Darius, vaillant et généreux, navait pas assez de génie et de fermeté pour forcer les grands à imiter ses vertus, et pour régénérer une nation si corrompue. Dans ce moment, marqué par les destins pour la chute de ce

vaste empire, un grand homme parut dans le monde ; un héros monta sur le trône

de Macédoine ; Alexandre régna, et, après avoir soumis à son autorité les

peuples grecs, affaiblis par leurs divisions, il conçut la grande idée de se faire

pardonner ses attaques contre la liberté de Ce grand homme, incapable de se laisser effrayer par les obstacles que présentait une si audacieuse entreprise, était peut-être éclairé par le succès des dix mille Grecs qui, bravant toutes les forces dArtaxerxés, avaient traversé, sans être entamés, son immense empire. Alexandre osa donc croire cette conquéte possible, et lentreprit ; il débarqua en Asie avec trente mille soldats et cinq mille cavaliers. Darius, maître de lOrient, et quon appelait le grand

roi, le roi des rois, pouvait lui opposer trois millions de guerriers ; mais

il méprisa les efforts dun si faible adversaire ; il crut que les satrapes

des frontières, qui commandaient un corps de cent dix mille hommes,

suffiraient pour arrêter ce jeune téméraire sur les bords du Granique, et

pour punir sa folle audace. Un ordre seul dOchus, lorsquil partit pour

lÉgypte, avait suffi pour désarmer toute Alexandre, nommé généralissime par les Grecs, rassembla une armée composée des soldats les plus braves, et dont les officiers, habiles et expérimentés, ressemblaient plus par leur âge et par leur gravité à un sénat quà une troupe de guerriers, il passa le Strymon, lEbre, et arriva à Sestos en vingt jours de marche. Il avait cent soixante-sept galères et plusieurs vaisseaux. Il dirigea lui-même ses galères en traversant lHellespont, et descendit le premier de tous en Asie. Son trésor ne contenait que soixante-dix talents ; son armée ne portait de vivres que pour un mois. En partant de Macédoine il avait distribué à ses officiers tout son patrimoine, ne gardant, disait-il, pour lui que lespérance. Après avoir offert un sacrifice à Jupiter, à Minerve et à Hercule, il fit célébrer des jeux à Ilion sur le tombeau dAchille, et arriva en Phrygie, sur les bords du Granique. Les satrapes lattendaient de lautre côté de la rivière pour lui en disputer le passage. Memnon de Rhodes, qui commandait pour Darius sur toute la côte dAsie, conseillait aux généraux perses de ne point risquer de combats, de ruiner le pays, de se retirer, et daffamer larmée dAlexandre, afin de le forcer à retourner sur ses pas. Ariste, satrape de Phrygie, déclara quil ne souffrirait pas la ruine de son gouvernement. Les Perses, méprisant le petit nombre des Macédoniens, soupçonnèrent Memnon de vouloir se rendre nécessaire en prolongeant la guerre. Ainsi on rejeta lavis du plus habile des généraux de Darius, et la bataille fut décidée. Du côté des Macédoniens les opinions étaient aussi partagées : Parménion conseillait de laisser reposer les troupes ; Alexandre voulait frapper les esprits par la promptitude dun premier succès : il trouvait honteux de sarrêter devant un ruisseau après avoir passé lHellespont. Le roi ordonna de marcher. La cavalerie perse bordait le rivage ; derrière elle on voyait, sur la pente dun coteau, une nombreuse infanterie, dont lélite était composée de Grecs à la solde de Darius. Les premiers corps de Macédoniens qui entrèrent dans la rivière furent chargés, par la cavalerie perse, accablés de traits, et forcés de se replier. Alexandre les ramena lui-même à la charge, traversa le premier la rivière et renversa ce qui sopposait à son passage. Toute larmée le suivit, passa le fleuve et attaqua lennemi sur tous les points. La mêlée devint générale et furieuse. Spithrobate, satrape dIonie, gendre de Darius, répandait partout lépouvante. Alexandre se précipita sur lui : ils se blessèrent dabord légèrement lun et lautre de leurs javelots ; mais le roi termina le combat en perçant dun coup de lance la tête du satrape. Rosacès son frère, impatient de venger sa mort, fendit dun coup de hache le casque dAlexandre : il allait dun second coup frapper sa tête découverte, lorsque Clitus, avec son sabre, lui coupa la main, et sauva la vie à son maître. Le danger du roi redoubla lardeur de ses troupes : elles enfoncèrent les ennemis et les mirent en déroute ; tout prit la fuite, excepté linfanterie grecque retirée sur une colline. Elle voulait capituler. Alexandre, nécoutant que sa colère, la changea. Il eut un cheval tué sous lui, et perdit beaucoup de monde, mais il finit par tailler en pièces ces Grecs, dont deux mille seulement furent épargnés. Arsite se tua de désespoir davoir été vaincu. Les Perses perdirent dans cette bataille vingt mille hommes dinfanterie et trois mille chevaux. Alexandre, profitant rapidement de sa victoire, sempara de Sardes et de toute lAsie-Mineure. Il ramena à Éphèse les citoyens qui en avaient été bannis, et y rétablit le gouvernement populaire. Milet lui résista. Memnon y commandait ; mais, après avoir soutenu plusieurs assauts les Perses capitulèrent. Le roi, pour ôter à son armée tout désir et tout espoir de retraite, brûla ses vaisseaux. Il marcha ensuite en Carie, et assiégea Halicarnasse, que Memnon nabandonna quaprès une longue et vigoureuse défense. Lannée suivante Alexandre traversa Alexandre vint enfin dans la capitale de Phrygie nommée Gordium. Un oracle avait déclaré que celui qui dénouerait le nud attaché au timon dun chariot consacré aux dieux, serait le vainqueur et le maître de lAsie. Il fit dabord des efforts inutiles pour démêler ses tours et ses détours nombreux et inextricables : mais, ny pouvant parvenir, il coupa avec son épée ce nud fameux, quon appelait le nud gordien, et il éluda ou accomplit ainsi loracle. Memnon avait conseillé à Darius de porter la guerre en

Macédoine. Ce parti était sûr : les Lacédémoniens ne sétant point déclarés

pour Alexandre se seraient alors alliés aux Perses, ainsi que plusieurs

peuples de Darius, connaissant lincapacité de ses autres généraux, voulut commander ses troupes lui-même. Il rassembla à Babylone son armée qui se trouva, dit-on, forte de six cent mille hommes. Alexandre soumettait Le roi, sétant baigné à Tarse dans le Cydnus, fut saisi dune fièvre violente ; on crut, quil allait mourir. On lavertit que Philippe, son médecin, gagné par Darius voulait, lempoisonner. Le roi ne crut point à cette calomnie ; il prit sans hésiter le remède que lui présentait le médecin, et lui donna en même temps à lire la lettre qui lavait dénoncé. Sa noble confiance fût justifiée par à une prompte guérison. Cependant Darius, ayant achevé ses préparatifs, marchait au devant dAlexandre à la tête de sa nombreuse et brillante armée, il recevait par tout les hommages des satrapes qui lenivraient de flatteries, et le félicitaient davance sur un triomphe certain. Un Athénien seul, Charidème, dit au roi la vérité, et lui fit connaître la force réelle de cette phalange macédonienne, toute hérissée darmes, que lexpérience et la discipline rendaient invincible : elle devait, disait-il, triompher sans peine dune multitude de soldats indisciplinés, amollis par le luxe, et surchargés du poids de lor dont ils étaient couverts. Il conseillait à Darius demployer ses trésors à payer de bonnes troupes grecques, et à ne point hasarder sans elles une bataille contre les Macédoniens aguerris. Darius, irrité de sa franchise, lenvoya au supplice. Charidème, avant de mourir, lui dit : Alexandre me vengera, et vous serez pour la prospérité un exemple de laveuglement dont la fortune frappé les rois quelle veut perdre. Darius reconnut trop tard la sagesse des conseils de Charidème, et la vérité de ses prédictions ; cependant, rempli de confiance en ses forces, il continua sa route. Lordre de son armée ressemblait plutôt à la pompe dune cérémonie quà une marche de guerre devant lui on portait des autels dargent sur lesquels on entretenait le feu sacré ; les mages chantaient des hymnes autour de ces autels. Ils étaient accompagnés de trois cent soixante-cinq jeunes garçons, Vêtus de robes de pourpre, qui précédaient un char consacré à Jupiter. Ce char, traîné par des chevaux blancs, était suivi dun superbe coursier, quon appelait le cheval du soleil ; il était conduit par des écuyers en robes blanches, et portant une baguette dor à la main. Derrière eux on voyait dix chariots ornés de bas-reliefs ciselés en or et en argent, et escortés par on corps de cavalerie tiré de douze nations différentes. La troupe délite des dix mille Immortels venait ensuite : ils avaient des colliers dor, des habits de drap dor frisé, avec des casaques à manches ornées de pierreries. Quinze mille grands, qui portaient le titre de parents du roi, les suivaient et se faisaient plus remarquer par le luxe de leurs habits que par leurs armes. Les gardes, nommés doryphores, portant des demi-piques, précédaient le char du roi. Ce monarque y paraissait assis sur un trône élevé ; le char était enrichi de bas-reliefs dor qui représentaient les dieux ; et du milieu du joug garni de pierreries sélevaient les deux statues de Ninus et de Bélus. Le roi, vêtu dune casaque de pourpre, rayée dargent, portait par-dessus une longue robe dune riche étoffe parsemée de diamants. Il avait sur la poitrine deux éperviers brodés en or : à sa ceinture pendait un cimeterre dont le fourreau était couvert de pierres précieuses. On voyait sa tête couverte dune tiare ceinte dun bandeau de couleur bleue mêlée de blanc. Deux cents de ses plus proches parents marchaient à ses côtés. Il savançait suivi par dix mille soldats armés de piques dargent, dont les pointes étaient dor. Trente mille hommes choisis marchaient ensuite, et précédaient quatre dents chevaux de main des écuries du roi. Derrière eux paraissait le char de Sisygambis, mère du roi, et celui de Statira, sa femme. Toutes leurs dames les accompagnaient à cheval. Les enfants du roi étaient placés sur quinze grands chariots entourés dune foule deunuques. On voyait ensuite sur des chars trois cent soixante concubines royales, toutes aussi magnifiques que les reines, et suivies de six cents mulets et trois cents chameaux chargés de largent du roi. Une nombreuse garde les escortait. Une immense quantité de chariots portaient les femmes des grands, les esclaves et tous les bagages de la cour. La cavalerie légère fermait la marche de ce cortège royal placé au centre dune armée innombrable qui marchait sans ordre et sans discipline. Cette description suffit pour expliquer la facilité des succès dAlexandre, et la rapidité dune conquête qui anéantit en si peu de temps lantique et vaste empire des Perses. Après avoir passé le défilé de Cilicie, Alexandre en franchit un autre pour entrer en Syrie, et vint à Anchyale, où il vit le tombeau de Sardanapale. Il existait encore un défilé près du mont Gemanus pour entrer en Assyrie ; Parménion sen saisit et sempara de la ville dIssus. Darius, qui aurait pu facilement arrêter son ennemi dans les trois défilés, avait perdu un temps précieux. Son armée était campée dans une plaine dAssyrie. Les Grecs qui le servaient, lui conseillaient de diviser ses forces, afin de ne pas les compromettre toutes dans une action, et de se ménager des réservés. Lignorance des courtisans crut voir de la trahison dans ce conseil ; ils proposèrent même de faire massacrer tous ces Grecs. Le roi rejeta cette proposition, sauva leurs jours, et ne suivit pas leurs avis. Il continua sa marche, et entra en Cilicie par les montagnes. Trompé par de faux rapports, il croyait que les Macédoniens le fuyaient, et ne se doutait pas quAlexandre, avançant rapidement, était déjà derrière lui. Dans, cette erreur il sapprocha dIssus, et sengagea au milieu des gorges étroites des montagnes, où la fortune semblait lavoir amené pour rendre le grand nombre de ses troupes inutiles, et pour les livrer à Alexandre. Lorsque Darius apprit que les Macédoniens, quil croyait en fuite, lavaient tourné et marchaient sur lui, cette nouvelle le troubla et jeta une grande consternation dans ses troupes qui prirent les armes en désordre. La bataille se donna dans une petite plaine, fermée dun côté par des montagnes, et de lautre par la mer. Alexandre harangua ses soldats et leur dit que, si les journées de Marathon, de Salamine et de Platée avaient acquis aux Grecs une gloire immortelle, une seule victoire allait leur donner lempire de lOrient et toutes les richesses de lAsie. Laction fut rude et la résistance opiniâtre ; on combattait partout de près et corps à corps. Darius. La vue de Darius sur son char enflammait lardeur dAlexandre, qui voulait le renverser de sa main. La mêlée devint terrible autour du trône. Oxathrès, frère de Darius, et tous les grands de Perse, défendaient leur roi avec intrépidité : ruais enfin files chevaux qui traînaient le char du Darius, étant percés de coups, se cabrèrent et rompirent leurs traits. Le roi, craignant dêtre pris, sauta sur un autre char et se retira. Alors dont ce qui lentourait jeta les armes et prit la fuite. Alexandre avait été légèrement blessé dans là mêlée. Pendant que son aile était victorieuse le reste de son armée éprouvait lilas de résistance de la part des Grecs qui se trouvaient à la solde de Darius ; mais le roi de Macédoine, revenant avec ses troupes triomphantes, les enfonça. La défaite de la cavalerie persane acheva la déroute de larmée. Darius, qui sétait retiré le premier, monta à cheval y et quitta son manteau royal et son bouclier. Tous les barbares suivirent, différents chemins pour regagner leur pays ; huit mille Grecs se sauvèrent par les montagnes vers Tripoli et sembarquèrent ; un petit nombre de Perses regagna le camp où restaient sans défense Sisygambis, Statira et leurs dames, avec deux filles et un fils du roi ; qui tombèrent tous dans les mains de Parménion. Alexandre, las de poursuivre Darius sans latteindre, revint au camp des Perses due pillaient les Macédoniens. Le bruit de la mort de Darius sy étant répandu, consternait les reines et les princes, qui firent demander au roi la permission de rendre les derniers honneurs à Darius. Alexandre leur envoya dire quon les avait trompées ; que Darius vivait, et que, pour ce qui les concernait, il les assurait quelles seraient traitées en, reines, avec tous les égards et tous les respects dus à leurs malheurs ; à leur rang et à leurs vertus. Il vint ensuite les visiter avec Éphestion son favori. Éphestion était plus grand que lui : les princesses le prirent pour le roi, et lui présentèrent leurs hommages. Averties de leur erreur, elles se jetèrent aux pieds du monarque pour sexcuser de cette méprise. Le roi, les relevant, dit à Sisygambis : Ma mère, vous ne vous êtes pas trompée ; cest un autre Alexandre. Sisygambis, touchée de sa bonté et du nom de mère quil lui donnait, le remercia, et lui prédit quil devrait la plus grande partie de sa gloire à sa clémence. Statira était remarquable par ses charmes ; Alexandre, craignant lardeur de ses passions, ne voulut plus paraître devant elle, et dit : Il faut que lunivers sache que je nai pas voulu revoir la femme de Darius, ni souffrir quon me parlât de sa beauté. Parménion, rapide comme la pensée de son maître, sempara

de Damas, où se trouvaient les trésors de Darius et toutes les femmes des

grands de Darius, qui peu de jours auparavant couvrait la terre de ses armées, arriva seul et fugitif à Soque, où il ne put réunir que quatre mille hommes ; de là il regagna promptement Thapsaque pour mettre lEuphrate entre les Macédoniens et lui. Toutes les villes de Syrie se soumirent à Alexandre avec lempressement qui suit les grandes défaites. Lorsquil fut à Marathe il y reçut une lettre du roi de Perse. Darius avait perdu sa puissance ; mais il conservait son orgueil : dans sa lettre il prenait le titre de roi des rois, sans en donner aucun à Alexandre ; il le sommait de recevoir une rançon pour sa famille ; lui proposait, sil voulait combattre, de vider leurs différends dans une, seconde bataille générale ; il lui conseillait en même temps de prendre un parti plus sage, de conclure la paix, et de se contenter de ses états, sans envahir ceux dautrui. Le roi de Macédoine répondit en ces termes : Le roi Alexandre à Darius. Cet ancien Darius dont vous

avez pris le nom ravagea autrefois les côtes de lHellespont et de lIonie ;

depuis il porta la guerre au fond de Alexandre, avant de poursuivre Darius, résolût denlever

aux Perses la domination de la mer ; il ne voulait pas laisser derrière lui

dalliés ou de tributaires assez puissants pour les secourir avec succès.

Cette précaution était dautant plus sage, que déjà dans Certain que la lenteur de Darius pour rassembler une

nouvelle armée lui laisserait le temps nécessaire, il donna le commandement

de Depuis la destruction de Sidon par Ochus on détestait les Perses dans ce pays ; aussi les Sidoriens, malgré les efforts de Straton leur roi, sempressèrent de se soumettre aux Macédoniens. Alexandre, après avoir ôté la couronne à Straton voulant rendre les Sidoniens heureux, choisit pour les gouverner un homme dune branche éloignée de la famille royale, dont on vantait les vertus mais qui était si pauvre, quil ne vivait que du travail de ses mains et des fruits dun petit jardin quil cultivait. Abdolonyme justifia le choix du roi, et ne demanda aux dieux que de lui faire soutenir la prospérité comme il avait supporté le malheur. Loin dêtre enivré de sa grandeur nouvelle, il regrettait son ancienne obscurité, et disait : Rien ne ma manqué tant que je nai rien possédé. Alexandre était maître de Pendant que le siège de Tyr arrêtait Alexandre, Darius lui

écrivit encore : il lui proposait mille talents pour la rançon de sa famille,

lui offrait sa fille Statira en mariage, en lui donnant pour dot tout le pays

conquis par les Macédoniens jusquà lEuphrate ; et, pour lengager à accepter

ses offres, il présentait avec fierté le tableau des forces immenses qui lui

restaient. Ces forces, disait-il, ne permettaient aux Macédoniens aucun

espoir de franchir lEuphrate, le Tigre, lAraxe et lHydaspe, qui

défendaient lentrée de Après la destruction de Tyr, Alexandre marcha à Jérusalem, dont il voulait se venger, parce que les Juifs lui avaient refusé des troupes : mais en arrivant près de cette ville il changea de dessein ; au lieu de rencontrer des ennemis, il ne trouva que des suppliants : il sattendait à voir des remparts hérissés darmes ; il vit les chemins et les rues jonchés de fleurs. Le grand-prêtre Jaddus, en habits sacerdotaux, entouré de prêtres et de lévites, vint à sa rencontre. La majesté de cette pompe religieuse le frappa ; son cur parut touché des hommages de ce peuple protégé par le ciel, et qui nadorait quun seul Dieu. Le roi de la terre sinclina devant le maître de lunivers : il accueillit les pontifes avec bienveillance, entra, dans la ville en ami, respecta le temple, et offrit un sacrifice au dieu dIsraël. Sétant emparé de Gaza qui voulut en vain résister, Alexandre tourna ses efforts contre lÉgypte, et arriva en sept jours auprès de Péluse. Un Grec, nommé Amyntas, déserteur macédonien, était entré au service de Darius. A la suite de la bataille dIssus, où il commandait un corps de troupes de sa nation, il se sauva avec huit mille hommes à Tripoli, sembarqua et arriva à Péluse, quil surprit en supposant une commission du roi de Perse pour gouverner cette contrée. Une fois maître de la place, il leva le masque, et prétendit ouvertement à la couronne dÉgypte. Les Égyptiens, qui haïssaient les Perses, se déclarèrent pour lui : avec leurs secours if battit dabord les troupes de Darius, et les poursuivit jusquà Memphis ; mais, ses soldats sétant dispersés pour piller, Mazée, général des Perses, le surprit, tailla ses troupes en pièces, et le tua. Alexandre, profitant de ces divisions et de la haine des Égyptiens pour leurs oppresseurs, pénétra sans obstacles, dans le centre du pays. Mazée lui-même, nespérant plus de secours, se retira, livrant Memphis et les trésors de son maître au vainqueur. Ainsi Alexandre, sans avoir combattu, se vit maître de toute lÉgypte. Ce conquérant connaissait la superstition de son siècle ; il voulut ajouter à sa puissance sur la terre celle du ciel, et donner plus déclat à sa gloire, et plus de force à son autorité, en, sattribuant une origine divine. Dans les déserts de lAfrique, à quatre-vingts lieues de

Memphis, Jupiter Ammon avait un temple fameux ; le roi envoya des émissaires

chargés dor pour séduire les prêtres. Quand il se fut assuré deux il alla

lui-même les trouver, sans craindre de périr avec ses troupes : il brava les

dangers auxquels avait succombé larmée de Cambyse, que le sable engloutit.

Les tourbillons de ce sable brûlant, le vent impétueux du Avant de mettre à fin son entreprise, Alexandre ayant descendu le Nil, dépassé Canope et côtoyé la mer, avait remarqué, vis-à-vis de lîle de Pharos, un lieu convenable pour y bâtir une ville et pour y construire un port. Il en dressa le plan, et chargea de lexécution larchitecte Dinocrate, qui venait de rebâtir à Éphèse le temple de Diane. Telle fut lorigine de la ville dAlexandrie. Elle devint dans la suite la capitale de lÉgypte et le centre du commerce des trois anciennes parties du monde. Alexandre, après avoir rétabli lordre en Égypte, dont il

assura la tranquillité par lorganisation dun ferme et sage gouvernement,

reprit le chemin de lAsie, traversa Arrivé à Tyr, il y trouva la famille de Darius en larmes ; la reine Statira venait de mourir. Il lui fit des funérailles magnifiques, et donna aux jeunes princesses toutes les consolations qui étaient en son pouvoir. Darius, apprenant, par un eunuque échappé de Tyr, la mort de sa femme, lattribua à la violence du vainqueur, et sécria quil regrettait moins pour Statira la perte de sa vie que celle de son honneur. Mais leunuque, se jetant à ses pieds, lui dit que ses soupçons faisaient une égale injure à Statira et au roi de Macédoine ; quAlexandre avait montré autant de sagesse que de magnanimité, et quil avait prouvé sa continence aux femmes des Perses, comme sa bravoure à leurs époux. Alors Darius, invoquant les dieux, les conjura, sils ne lui permettaient pas de transmettre sa couronne à ses descendants, de ne donner quà Alexandre seul le trône de Cyrus. Il rassembla prés de Babylone une armée plus nombreuse de

moitié que celle qui avait été battue à Issus ; il la conduisit du côté de

Ninive : ses troupes couvraient toutes les plaines de Le roi de Macédoine continua sa marche, ayant le Tigre à sa droite et les montagnes Gordiennes à sa gauche. Il apprit bientôt que les Perses étaient à huit lieues de lui. Darius lui envoya dix princes de sa famille pour le remercier des soins généreux quil avait rendus à la reine ; il lui demandait encore la paix, et lui cédait tout le pays déjà conquis. Alexandre répondit quil ne pouvait croire à sa sincérité, puisquil avait récemment chargé de nouveaux émissaires de lassassiner ; que dailleurs le monde ne pouvait souffrir ni deux soleils ni cieux maîtres que Darius pouvait choisir ou de se rendre prisonnier dans le jour même, ou de combattre le lendemain. Le roi de Perse, nayant plus despoir de négocier, se prépara au combat. Il campa avec toute son armée dans une vaste plaine, près du village de Gangamelle et de la rivière de Boumelle, à une assez grande distance de la ville dArbelles. Alexandre repoussa lavis que donnait Parménion de combattre la nuit, voulant, disait-il, enlever et non dérober la victoire. Il navait cependant que quarante-huit mille hommes pour attaquer six cent mille soldats, et quarante mille cavaliers ; mais il comptait les courages et non les hommes. Darius envoya deux cents chariots armés de faux, et quinze éléphants pour rompre la ligne de lennemi. Alexandre rendit les chariots inutiles en ordonnant douvrir des intervalles pour les laisser passer. Les Macédoniens, jetant de grands cris, frappant les boucliers de leurs piques, et lançant une grande quantité de traits, épouvantèrent les éléphants. Ces animaux effrayés prirent la fuite, et jetèrent le désordre dans les rangs des barbares. La cavalerie de Darius voulut tourner larmée dAlexandre, et la prendre en flanc ; mais elle fut repoussée. Tous les Perses sébranlèrent à la fois pour fondre sur les Grecs. Alexandre crut voir que cette attaque générale répandait quelque hésitation dans ses troupes ; il appela à son secours la superstition pour raffermir les esprits : par son ordre le devin Aristandre, vêtu dune robe blanche, et portant un laurier à la main, savança au milieu des rangs, et sécria quil voyait planer au plus haut des airs, sur la tête du roi, un aigle, présage certain de la victoire. Les troupes, ranimées par ces paroles, retournèrent à la charge avec confiance. Alexandre, ayant enfoncé la gauche des ennemis, retomba sur leur centre, où se trouvait Darius. La présence des deux rois inspira une nouvelle ardeur aux combattants ; la mêlée fut longue, opiniâtre et sanglante ; enfin Alexandre perça dun coup de lance lécuyer de Darius, qui étant à côté de lui sur son char. Les Macédoniens et les Perses crurent que ce monarque avait été tuée et firent retentir les airs, les uns de leurs cris de joie, les autres de leurs gémissements. Darius, sapercevant, au milieu de cette confusion, que ses gardes tenaient encore ferme, ne voulut pas dabord les abandonner, et resta, quelque temps entouré deux, le cimeterre à la main ; mais, voyant peu à peu les rangs séclaircir, et que ce nétait plus un combat, mais un carnage il se laissa entraîner par la terreur commune et prit la fuite. Pendant ce temps les Indiens et lei Parthes enfoncèrent laile gauche des Grecs, que commandait Parménion, et parvinrent jusquau camp des Macédoniens. Parménion envoya demander au roi ce quil devait faire. Alexandre lui fit dire : Restez sur le champ de bataille ; ne vous occupez ni du camp ni du bagage. Si la victoire est à nous, elle nous dédommagera amplement de ce quon nous aura pris. Le roi poursuivait vainement Darius : il espérait terminer la guerre en le faisant prisonnier ; mais, ayant appris que Parménion était enveloppé, il revint à son secours. En chemin il rencontra toute la, cavalerie perse qui se retirait en bon ordre ; il lattaqua : le combat fut encore rude. Les barbares, serrés en masse, opposaient une résistance opiniâtre ; on les tuait saris les rompre. Enfin la victoire se déclara complètement pour le roi ; et, quoiquune partie de sa garde eût succombé, et quÉphestion, Cénus et Ménidas eussent été blessés, il détruisit toute cette troupe ennemie, dont un petit nombre se sauva en se faisant jour à travers les escadrons macédoniens. Mazée, qui commandait les Parthes et les Indiens, apprenant la défaite de cette cavalerie, ralentit son attaque, et se disposa à la retraite. Parménion sen aperçut ; il ranima ses troupes qui se précipitèrent sur les ennemis, et les mirent en pleine déroute. Alexandre voyant lordre rétabli, le camp délivré, et les Perses totalement vaincus, courut jusquà Arbelles, où il espérait atteindre Darius ; mais il ny trouva que sa caisse militaire, son arc et son bouclier. Cette fameuse bataille décida du sort de lempire : les Perses y perdirent près de trois cent mille hommes ; la perte, du côté des Macédoniens, ne monta pas à plus de douze cents. Darius se sauva en Médie, suivi des grands, du royaume, dun petit nombre de gardes, et de deux mille Grecs. Alexandre craignait dêtre obligé de faire le siège de Babylone ; mais Mazée la lui rendit sans combattre. Les mages vinrent lui présenter lencens. Il entra dans la ville en triomphe, au milieu de ses gardes, et sétablit dans le palais de Cyrus. Voulant plaire aux Babyloniens, il fit rebâtir les temples démolis par Xerxès ; et entre autres celui de Bélus. Il témoigna son estime aux Chaldéens, et envoya en Grèce, au philosophe Aristote, son instituteur, le recueil de leurs observations astronomiques, qui renfermait lespace de mille neuf cent trois ans et remontait jusquau temps de Nembrod. Le séjour dAlexandre, à Babylone amollit son caractère,

affaiblit ses vertus, augmenta ses passions, et détruisit la discipliné de

ses troupes ; le vainqueur du monde fut lui-même vaincu par la double ivresse

de lorgueil et de la volupté. Cependant la conquête de lempire nétait pas

achevée, on apprit que Darius rassemblait une armée. Ces nouvelles forcèrent

le roi à reprendre les armes, et, en sortant de Babylone, il retrouva sa

force ; son activité et son ardent amour pour la gloire. Après vingt jours de

marche il arriva devant Suze qui lui ouvrit ses portes : il y trouva des

richesses immenses, produit de lavarice des rois, de loppression des

peuples et des dépouilles de Il laissa la famille de Darius à Suze, continuant toujours de combler dhonneurs Sisygambis et ses enfants ; il leur prodiguait les soins les plus généreux : ayant reçu des étoffes quon lui envoyait de Macédoine, il proposa aux jeunes princesses de leur donner des maîtres pour leur apprendre à en faire de semblables. Alexandre croyait que, comme les femmes grecques, elles se plaisaient à coudre et à broder ; mais il vit leurs yeux se remplir de larmes, et apprit, par leur douleur et par la honte qui se peignait sur leur visage, quen Perse le travail méprisé était le partage des seule esclaves. Alexandre, sorti de Suze, battit les Uxiens ; mais,

sétant engagé dans un défilé, il sy vit enveloppé de toutes parts, et

faillit y périr avec tout ce qui laccompagnait. Ne pouvant ni se retirer ni

avancer, il désespérait de son salut, lorsquun Grec vint lui découvrir un

sentier inconnu, par lequel il gravit, traversa les montagnes, et tailla en

pièces les ennemis, surpris et tournés. Le roi se hâta darriver à

Persépolis, parce quon lavertit que les habitants de cette ville voulaient piller

les trésors qui y étaient enfermés. Lorsquil en approcha, il vit venir

au-devant de lui huit cents Grecs, que les barbares avaient horriblement

mutilés. Ce spectacle affreux décida Alexandre à les venger ; il dit à ses troupes

quil nexistait pas de ville plus fatale aux Grecs que Persépolis que de

cette source funeste étaient partis, ces torrents darmées qui avaient inondé

et ravagé Après cette action qui ternissait sa gloire, Alexandre

résolut de poursuivre vivement Darius, qui avait réuni à Ecbatane, capitale

de Alexandre, en arrivant à Ecbatane, apprit que le roi en

était parti. Il commanda à Parménion de marcher en Hyrcanie ; à Clitus de le

rejoindre dans le pays des Parthes ; poursuivant lui-même Darius, il passa

les portés Caspiennes, et entra dans Bessus cependant se voyait le maître de cette armée, à lexception des Grecs et dArtabaze, qui, sétant séparés de lui, avaient regagné les montagnes. Les Macédoniens, accélérant leur marche, atteignirent bientôt les rebelles, les attaquèrent et les battirent. Bessus et ses complices coururent alors vers Darius, et linvitèrent à monter à cheval pour se sauver avec eux. Le roi, indigné, refusa dy consentir, et dit que les dieux amenaient Alexandre, non comme un ennemi, mais comme un vengeur : Les traîtres, furieux, lui lancèrent leurs dards, séloignèrent, le laissèrent percé de coups, se séparèrent, et prirent diverses routes pour obliger ceux qui le poursuivaient à diviser leurs forces. Darius, couché sur son char, touchait à sa fin. Un Macédonien, nommé Polystrate, arriva près de lui. Le roi lui demanda à boire, et, après avoir repris quelque force, lui dit : Cest au moins une consolation pour moi de pouvoir faire connaître avant dexpirer mes dernières volontés. Assurez Alexandre que je meurs plein de reconnaissance pour lhumanité quil a témoignée à ma famille. Sa générosité lui a conservé lhonneur, la vie et même son rang. Je ne lui demande pas de me venger de mes assassins ; en les punissant, il servira la cause commune des rois. Je prie les dieux de rendre ses armes victorieuses, et de le faire monarque de lunivers. Touchez sa main, comme je touche-la vôtre, et portez-lui ainsi le seul gage que je puisse lui donner des sentiments que ses vertus mont inspirés. En achevant ces mots il mourut. Peu de moments après Alexandre arriva, et, en voyant le corps de Darius, il versa des larmes sur le sort de ce prince, digne dune meilleure destinée. Il couvrit ce malheureux roi de sa cotte darmes, le fit embaumer, et envoya son cercueil à Sisygambis qui lui rendit les honneurs funèbres et le plaça dans le tombeau de ses ancêtres. Darius était âgé de cinquante ans, et mourut lan du monde 3674, et avant Jésus-Christ 330. ALEXANDRE

Talestris, reine des Amazones, vint, dit-on, rendre hommage au vainqueur de lAsie. Elle éprouvait pour ce héros un tel enthousiasme que le vrai but de son voyage était le désir de sunir avec lui et den avoir des enfants. Mais on peut douter de ce récit ; car presque tous les auteurs graves regardent lhistoire des Amazones comme fabuleuse. Ce qui paraît probable pourtant, cest que les Scythes aient vu dans leurs contrées plus de femmes guerrières que les autres peuples, qui tous en ont compté quelques-unes. La rudesse de leurs murs, leur vie errante devaient les y disposer, et lorsque des femmes ont monté sur lun des trônes de Scythie, ces femmes militaires ont pu se trouver en plus grand nombre et se réunir en troupes et non en peuple. Contraste Le roi, nayant pu atteindre Bessus, retourna dans le pays des Parthes, et sabandonna aux plaisirs, oubliant que les voluptés avait amolli les Perses, corrompu les rois dOrient, et préparé la ruine de leur empire. Il donna sa confiance à un eunuque nommé Bagoas, se fit un sérail de trois cents concubines, et ordonna à ses courtisan de suivre lusage des Perses et de se prosterner devant lui. Souvent on le vit paraître avec la tiare et la longue robe des rois de Babylone ; comme eux il passait la plus grande partie de ses jours enjeux et en festins. Cependant, par un contraste étonnant, il sortait tout à coup de cette mollesse, reprenait les armes, bravait lardeur du soleil, supportait la faim, la soif, la fatigue, et encourageait par son exemple les soldats à résister aux plus rudes travaux. Un jour toute larmée était épuisée par le manque deau : on lui en apporta une coupe pleine ; il la refusa, et dit quil ne voulait pas, en se satisfaisant lui-même, augmenter la souffrance de ses compagnons darmes. Il découvrit parmi ses esclaves une jeune personne dont la pudeur égalait la beauté : soupçonnant sa noble origine que semblaient révéler son langage et son maintien, il la pressa de lui apprendre le secret de sa naissance. Elle lui avoua quelle sortait de la famille royale, ainsi que son époux, nommé Hydaspe, qui se dérobait dans une retraite obscure aux regards et à la vengeance du vainqueur. Alexandre la rendit à son mari et les combla de biens. Sa générosité sétendait sur toutes les classes du peuple. Un muletier qui le suivait avec un mulet chargé dor, voyant cet animal succomber à la fatigue et expirer, avait pris sa charge sur ses épaules. Accablé par ce poids, il était près de tomber ; le roi lui dit, en riant, pour lui rendre les forces et le courage : Porte cet or comme tu voudras et le plus loin que tu pourras, car je te le donne. Le caractère dAlexandre offre un mélange étonnant et continuel de vices et de vertus : ce prince, qui sétait montré si souvent le père de ses peuples, lami de ses officiers, le camarade de ses soldats, et dont lOrient admirait la simplicité autant que le génie, humiliait les vainqueurs de lAsie en les forçant de fléchir le genou devant lui. Ivre dorgueil, il se faisait adorer comme fils de Jupiter. Enfin on vit ce monarque, autrefois si clément, qui avait forcé la famille de Darius à le respecter et même à laimer, assassiner, dans un mouvement de colère, son ami Clitus ; et, sur un simple soupçon, faire mourir Parménion, son premier maître dans lart de la guerre et le plus ancien rie ses généraux. Les Macédoniens mécontents se montraient disposés à la révolte ; ils demandaient à grands cris leur repos, leur liberté, leurs murs, leurs familles et leur patrie. Le roi, par ses promesses et par ses discours, parvint à les calmer. Loisiveté faisait fermenter leur humeur ; pour les distraire de ses pensées chagrines, il les conduisit à de nouveaux périls. Malgré les difficultés du pays, il pénétra en Bactriane. Les montagnes arrêtaient sa marche ; pour les franchir avec plus de facilité il obligea ses guerriers à brûler leurs bagages, et en donna lui-même lexemple. Ce fut pendant cette expédition que, trompé par des délateurs, il crut que Parménion et Philotas, son fils, tramaient un complot contre lui. Il fit lapider Philotas : et, quoiquil neut que des soupçons contre Parménion, il résolut sa mort. Mais ce général jouissait dune grande considération ; il commandait une armée en Médie, et tenait sous sa garde le trésor dû roi, qui montait à plus de cinq cents millions. Alexandre, sabaissant à la feinte, lui envoya Polydamas avec une lettre remplie dassurances damitié. Pendant que Parménion la lisait, et quil, exprimait hautement ses vux pour la gloire et pour le bonheur du roi Cléandre son lieutenant, exécutant un ordre cruel, lui plongea un poignard dans-le flanc et dans la gorge. Ainsi mourut, à soixante-dix ans, victime de la calomnie, ce grand homme qui avait partagé les périls, les travaux et la gloire de son maître : il nest pas de lauriers assez granas pour couvrir de semblables taches. Alexandre après avoir conquis Alexandre sétant avancé jusquaux frontières de Scythie, bâtit sur les bords de la rivière Jaxarte, une ville à laquelle il donna son nom. Ce fut alors quil reçut des ambassadeurs scythes, qui lui adressèrent ce discours fameux que lhistoire nous a conservé, et que nous rapportons. Si les dieux,

lui dirent ces fiers guerriers, tavaient donné

un corps égal à ton âme, lunivers ne pourrait te contenir : dune main tu

toucherais lorient et de lautre loccident ; tu voudrais même porter tes

pas aux lieux où le soleil cache ses rayons. Tu désires ce que tu ne peux

embrasser : de lEurope tu viens en Asie, de lAsie tu passes en Europe.

Après avoir vaincu les hommes, tu voudras vaincre les bêtes féroces et les éléments.

Larbre est un siècle à croître ; un instant le déracine avant de chercher ses

fruits mesure sa hauteur ; crains de tomber avec les branches sur lesquelles

tu télèveras ! Il nexiste rien de si fort qui nait à redouter le plus

faible ennemi ; la rouille consume le fer ; le lion finit par servir de

pâture aux oiseaux et aux insectes. Quavons-nous à démêler avec toi ? Ton

pays ne nous vit jamais : laissé-nous dans nos vastes forêts ignorer qui

tu es et doù tu viens. Nous ne désirons pas la domination ; mais nous ne

supportons pas lesclavage. Pour juger la nation scythe, connais ses

richesses chacun de nous a une paire de bufs, une charrue, des flèches et

une coupe ; nous nous servons de ces dons du ciel pour nos amis et contre nos

ennemis ; nous partageons avec les premiers les fruits du labourage, et nous

faisons ensemble des libations aux dieux ; de loin nous frappons nos ennemis

avec la flèche, de près avec la lance. Cest ainsi que nous avons vaincu les

rois de Syrie, de Perse, de Médie et dÉgypte. Tu prétends poursuivre et