LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME IV — LES INSTITUTIONS DE L’ANTIQUITÉ

INSTITUTIONS RELIGIEUSES. — I. - L’ÉGYPTE

|

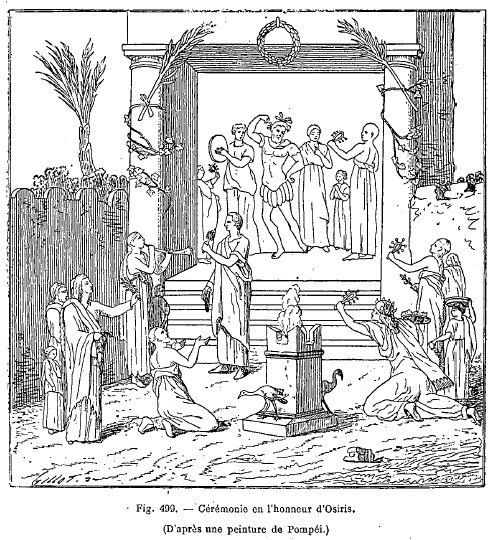

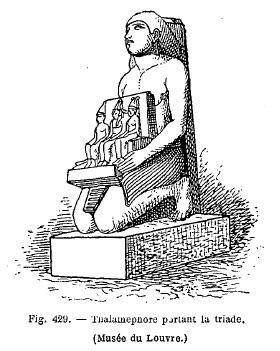

LES DIEUX. - LES EMBLÈMES RELIGIEUX. - LES ANIMAUX SACRÉS. - LES DESTINÉES DE L’ÂME. - LES TEMPLES. - LES PRÊTRES. - LES CÉRÉMONIES DU CULTE. LES DIEUX. — Le rapport que les Égyptiens avaient trouvé entre la vie humaine et la marche du soleil forme le fond de leur religion. Le soleil, personnifié dans Ra, passe alternativement de la lumière aux ténèbres, c’est-à-dire à la mort, et des ténèbres à la lumière, c’est-à-dire à la vie. Il engendre la vie, car c’est à sa chaleur que tous les êtres doivent leur existence ; mais lui-même n’a jamais été engendré, donc il s’engendre lui-même, en sorte que le père et le fils, c’est-à-dire le soleil dans sa force et le soleil levant, sont aussi anciens l’un que l’autre. A côté de ces deux personnages figure une divinité féminine, portant habituellement des cornes de vache, et qui parait être une personnification de la terre ; elle remplit le rôle d’épouse et de mère. Mais, quoique mère, elle demeure toujours vierge. Je suis ce qui est, ce qui sera et ce qui a été, dit la déesse dans une inscription rapportée par Plutarque ; personne n’a relevé ma tunique et le fruit que j’ai enfanté est le soleil. Le soleil se conçoit lui-même dans le sein de la déesse. Pour comprendre ce symbolisme en apparence assez obscur, il faut se rappeler les impressions qu’ont dû éprouver les hommes primitifs en face du spectacle de la`nature. Le soleil levant qui apparaît à l’horizon leur semblait sortir de la terre ; il est donc enfanté par elle, mais il n’est pas engendré, puisque le soleil de jour, son père, ne touche jamais à la terre. Ces trois divinités constituent ce qu’on appelle une triade : tous les temples de l’Égypte sont dédiés à une triade qui porte un nom différent selon le pays où elle est adorée, mais qui représente toujours la même pensée. La religion égyptienne est en effet un mélange de cultes locaux, divers dans leurs apparences, mais se rattachant au même symbolisme. Ainsi à Thèbes, la triade se compose du dieu Ammon-Ra (Ra est le soleil personnifié), de la déesse Maut et du jeune dieu Chons ; à Memphis, le dieu qui représente le soleil levant est fils de Phtah, l’énergie créatrice, et de Pacht, la déesse à tête de lionne qui punit les crimes des hommes. Mais de toutes les triades égyptiennes la plus importante est celle d’Osiris, Isis et Horus, dont le culte était répandu dans toute l’Égypte. La triade égyptienne apparaît sur un assez grand nombre de

monuments ; on la voit figurer, entre autres, sur un petit autel que porte un

personnage agenouillé ; c’est une statue en basalte noir, découverte

Le dieu suprême, bien qu’unique dans son principe, se dédouble en une foule de qualités qui se personnifient sous différents noms. Ainsi la puissance féconde du dieu sera Ammon, sa bonté sera Osiris, son intelligence sera Thoth ; mais la forme que le dieu prend alors pour se faire reconnaître est presque toujours empruntée à l’animalité et c’est assurément là un des points les plus curieux de la doctrine égyptienne. La division de l’Égypte en nomes ou provinces, dit Mariette, a pour base sa division antérieure en districts religieux. Chaque nome reconnaissait en effet un dieu qui n’était pas le protecteur des nomes voisins, tandis que chaque ville accueillait à son tour une divinité à laquelle elle rendait plus particulièrement ses hommages. C’est ainsi qu’Osiris est, dès la plus haute antiquité, le dieu local d’Abydos. Osiris dut pourtant à son caractère propre de ne pas rester cantonné clans le district qui, à une époque inconnue, lui avait été assigné. Tous les Égyptiens, dit Hérodote, n’adorent pas les mêmes dieux ; ils ne rendent tous le même culte qu’à Osiris et à Isis. Ce passage est à remarquer pour sa netteté. Thèbes, Memphis, Éléphantine, reconnaîtront séparément Ammon, Phtah, Chnouphis pour les représentants de l’être invisible, et de nomes en nomes, les dieux égyptiens se succéderont dans une perpétuelle révolution. Mais Osiris, protecteur des âmes, sera, de la Méditerranée aux cataractes, le dieu de tous les Égyptiens. Osiris, dieu solaire, Isis, sa sœur et son épouse, et Horus, son fils, ont une légende mythologique, dont les auteurs grecs nous ont transmis le récit, et qui symbolise la lutte de la lumière contre les ténèbres. Osiris, personnification du soleil, est tué par Set, le Typhon des Grecs, personnification des ténèbres. Isis, qu’on a pour cette raison assimilée à la lune, recueille ce qu’elle peut de sa lumière, et Horus, le soleil levant, venge son père en dispersant les ténèbres. Mais si le soleil est la manifestation visible d’Osiris, lesbien est sa manifestation morale. Quand le soleil meurt, il reparaît à l’horizon sous la forme d’Horus, fils d’Osiris ; de même le bien, quand il a succombé sous les coups du mal, reparaît sous la forme d’Horus, fils et vengeur d’Osiris. C’est parce qu’Osiris représente le soleil nocturne ou disparu, qu’il préside dans les régions inférieures au châtiment des coupables et à la récompense des justes. C’est parce qu’il est la divinité bienfaisante, qu’il a enseigné aux hommes l’agriculture, et qu’il s’incarne dans le bœuf Apis, symbole de l’animal qui féconde la terre par son travail. Toute cette conception doit être égyptienne par le côté théologique, mais la forme qu’elle prend dans la mythologie nous a été rapportée par les Grecs, qui appliquaient volontiers les légendes forgées par leurs poètes aux divinités des pays étrangers. L’histoire d’Osiris présente de grands rapports avec la légende mystique de Bacchus. Osiris tué par Set ou Typhon est placé dans un coffre Isis ayant découvert le coffre, Typhon craint une résurrection et coupe le corps en petits morceaux qu’il dissémine en des endroits différents pour qu’on ne puisse plus les rejoindre. Cependant les soins d’Isis l’ont rendu à la vie et la victoire d’Horus lui a rendu sa puissance. Bacchus a été de même coupé par morceaux, seulement c’est Cérès qui remplit ici le rôle d’Isis. En effet, pendant la guerre des Titans, Bacchus avait été tué, et pendant trois jours il avait subi la loi de mortalité. Sa tète palpitante et ses membres disséminés furent apportés à Cérès, qui lui rendit la vie et fut ainsi pour lui comme une seconde mère. Osiris porte quelquefois la tête de taureau pour indiquer son identification avec Apis. Plus habituellement il apparaît sous la forme humaine, avec la couronne Atew, coiffure sacrée, composée de la mitre blanche, de deux plumes d’autruche, de cornes de bélier, d’uræus et parfois compliquée de quelques autres ornements. Son corps est souvent emmailloté comme celui d’une momie ; son attribut ordinaire est le crochet ou le fouet, symbole de domination et la crois ansée que portent toutes les divinités égyptiennes. Osiris, dit M. Paul Pierret dans son Dictionnaire d’archéologie égyptienne, avait été tué par Set, qui avait dispersé son cadavre. Isis, femme et sœur d’Osiris, avait réuni ses membres, et, par ses incantations, l’avait ramené à la vie. Osiris ressuscité s’appelle Horus, et Isis est, par suite, considérée comme la mère d’Horus ; dans ce rôle, elle se confond avec Hathor et est représentée allaitant son jeune dieu. De la légende que je viens de résumer en deux mots découlent les fonctions funéraires d’Isis, représentée tantôt pleurant Osiris, tantôt le couvrant de ses ailes ou veillant au pied du sarcophage. Nephtys l’avait aidée dans l’œuvre de résurrection d’Osiris ; les deux déesses sont appelées, dans les textes, les deux pleureuses et les deux couveuses. La coiffure ordinaire d’Isis est le disque uni aux cornes de vache. Quelques auteurs ont cru qu’Isis était une déification de la lune, parce qu’ils ont pris ce disque pour un disque lunaire, tandis que s’est le disque du soleil sortant des cornes de la vache, allusion au rôle d’Isis, mère d’Horus, le soleil levant.

L’image

d’Isis ne pouvait manquer de se transformer sous l’influence des idées

gréco-romaines. Elle est alors caractérisée par le sistre, l’hydrie et le

nœud que son manteau à franges forme sur sa poitrine. Notre figure 431

représente une Isis du musée de Naples. C’est une bonne sculpture de l’époque

romaine, montrant exactement la physionomie que prit alors la

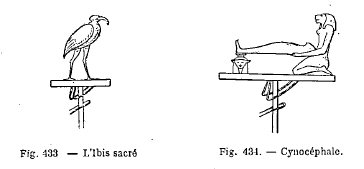

La figure 432 appartient à la même époque malgré l’allure archaïque que le sculpteur lui a donnée. Le sistre, dont nous avons expliqué plus haut l’usage (tome II), a toujours été l’instrument de musique spécialement consacré à Isis ; mais, à partir des Ptolémées, cette déesse, dont le culte s’est promptement répandu en Grèce et ensuite dans l’empire romain, s’est absolument transformée. Les théologiens ont modifié du tout au tout son principe, en même temps que les artistes ont altéré sa forme. A Corinthe, elle était surtout considérée comme déesse de la navigation. C’est sous cet aspect qu’Apulée la montre dans la description fort curieuse qu’il en a donnée dans sa Métamorphose. Lucius voit en apparition la déesse Isis dont il décrit ainsi le costume : D’abord elle avait une épaisse et longue chevelure dont les anneaux, légèrement bouclés et dispersés çà et là sur son cou divin, flottaient avec un mol abandon. Une couronne formée de diverses fleurs posait délicatement sur le sommet de sa tête. Elle avait au-dessus du front une plaque circulaire en forme de miroir, laquelle jetait une lumière blanche et indiquait que c’était la lune. A droite et à gauche, cet ornement était retenu par de souples vipères dont la tête se dressait, et aussi par des épis de blé qui venaient se balancer au-dessus de son front. Sa robe, faite d’un lin de la dernière finesse, était de couleur changeante et se nuançait tour à tour de la blancheur du lis, de l’or du safran, de l’incarnat de la rose. Mais ce qui frappe le plus vivement mes regards, c’était un manteau si parfaitement noir qu’il en était éblouissant. Ce manteau, jeté sur elle en travers, lui descendait de l’épaule droite au-dessous du côté gauche, comme eût fait un boucher. Un des bouts pendait avec mille plis artistement disposés, et il se terminait par des nœuds en franges, qui flottaient de la manière la plus gracieuse. Tout le bord ainsi que le fond étincelait d’innombrables étoiles, au centre des quelles une lune dans son plein brillait de sa radieuse et vivante lumière : ce qui n’empêchait pas que dans la longueur de ce manteau sans pareil ne régnât sans interruption une guirlande de broderies représentant toutes sortes de fruits et de fleurs. La déesse portait en outre plusieurs attributs bien différents les uns des autres ; dans sa main droite elle avait un sistre d’airain, dont la lame mince et courbée en forme de baudrier était traversée de trois petites verges qui, agitées toutes ensemble, rendaient par le mouvement de son bras un tintement aigu. De sa main gauche pendait un vase d’or en forme de gondole, lequel, à la partie la plus saillante de son anse, était surmonté d’un aspic à la tête droite et au cou démesurément gonflé. Les pieds divins étaient recouverts de sandales tissues avec les feuilles de palmier, cet arbre de la victoire. Horus, comme personnification du soleil levant, a pour emblème l’épervier, parce que les anciens croyaient que cet oiseau était doué de la faculté de regarder le soleil en face. Horus apparaît dans l’art, soit comme le dieu à tête d’épervier, soit sous la forme d’un enfant portant le doigt à sa bouche. Ce geste, qui exprime simplement son état d’enfance, l’a fait prendre longtemps pour le dieu du silence : les Grecs lui donnaient le nom d’Harpocrate, emblème du renouvellement incessant de la divinité. Horus était représenté sur le temple d’Hermouthis, au moment de sa naissance. Il sort d’une fleur de lotus avec les cheveux en tresse et le fouet sur l’épaule. Sa mère Isis lui tend la main, et une autre divinité s’apprête à lui remettre la croix ansée, emblème par excellence des dieux de l’Égypte. Isis, dans plusieurs monuments, est représentée allaitant son fils Horus qui, dans cette situation, prend toujours la forme humaine, même lorsqu’il est encore adolescent. Mais dès qu’Horus arrive à l’âge d’homme, c’est-à-dire quand le soleil a déjà pris sa force, il reprend sa tête d’épervier. Au reste comme le panthéon égyptien a plusieurs divinités solaires, la tête d’épervier, quoique appartenant plus spécialement à Horus, peut quelquefois personnifier d’autres dieux, ou plutôt la même divinité sous des noms différents, et elle est assez fréquemment coiffée du disque solaire. -L’épervier figure sur la bannière des Pharaons, parce qu’ils sont au moment de leur avènement assimilés à Horus. C’est à Horus qu’il faut rattacher l’œil mystique, si fréquent sur les monuments. L’œil mystique, dit Mariette, est un emblème qui est répandu à profusion dans toutes les tombes, particulièrement depuis la XXVIe dynastie. On l’appelle tantôt l’œil d’Horus, tantôt .l’ail du Soleil et de la Lune. Dans le grand combat d’Horus et de Typhon, celui-ci arrache l’ail de son ennemi, l’avale, puis le rend au Soleil. C’est l’éclipse passagère de l’âme succombant sous le péché ; mais l’âme ne sort que plus brillante des ténèbres qui l’ont un instant enveloppée ; ses épreuves sont maintenant accomplies ; elle va jouir de la plénitude des biens célestes. L’œil mystique semble ainsi signifier le terme resplendissant de la période de justification que l’on doit traverser avant d’être admis dans le sein du dieu supérieur. Set, le Typhon des Grecs, a été autrefois une divinité solaire, qui figurait parmi les grands dieux d’Abydos. Il a même combattu le serpent Apophis, génie du mal et des ténèbres. Mais plus tard son culte a été aboli et ses images détruites par suite de revirements politiques. Quand le culte d’Osiris vint à prévaloir, il reparut de nouveau, mais pour personnifier le mal et tuer Osiris, le principe du bien, qui fut vengé par son fils Horus. Nephtys est la femme de Set et la sœur d’Isis. L’animal symbolique de Set est un quadrupède carnassier, pourvu d’un museau long et de deux oreilles droites et larges du bout. Entre les animaux privés, dit Plutarque, on a départi à Typhon, celui qui est le plus stupide, l’âne, et entre les sauvages, ceux qui sont les plus féroces, le crocodile et l’hippopotame. Nous avons exposé déjà ce qui est relatif à l’âne. Pour ce qui est de l’hippopotame, on montre à Hermopolis une image de Typhon, sous la forme de cet animal. Il a sur le dos un épervier qui se bat contre un serpent... Dans les sacrifices qu’on lui fait le septième jour du mois de Tybi, jour appelé retour d’Isis de la Phénicie, on figure sur les gâteaux sacrés un hippopotame chargé de chaînes. Dans Apollonis une loi oblige chaque citoyen, sans exception, à manger du crocodile. A un jour fixé, ils en prennent à la chasse autant qu’ils peuvent, et après les avoir tués, ils les jettent devant le temple de Dieu. Ils donnent pour motif, que Typhon échappa à Horus en prenant la forme d’un crocodile. Ainsi tout ce qu’il y a de mauvais dans les animaux, dans les plantes, dans les passions, ils le regardent comme l’œuvre de Typhon, comme faisant partie de son être et comme étant le produit de ses mouvements. n Eusèbe nous parle également de la forme d’hippopotame que prend Typhon dans sa lutte contre Horus. Horus, dit-il, a pour symbole un homme à tête d’épervier, armé d’une pique et poursuivant Typhon représenté sous forme d’un hippopotame. Dans les idées égyptiennes, dit Mariette, le sable était impur, à cause de sa couleur fauve qui est celle de Typhon. Pour le purifier, on le parsemait de petites images de divinités, toutes les fois qu’il devait servir de sol à un édifiée sacré. Le Sérapeum de Memphis, bâti en plein désert, devait moins que tout autre échapper à cette loi. Les statuettes de divinités, en bois ; en pierre, en bronze, en porcelaine, y ont été en effet répandues par milliers. Le plus souvent elles portent, inscrit sur leur base, le nom de celui qui, pour se rendre Apis favorable, déposait ainsi dans le sable ce témoignage de sa piété. L’ibis est consacré à Thoth, la raison suprême, le dieu que les textes appellent seigneur des divines paroles, seigneur des écritures sacrées. Thoth personnifie l’intelligence divine qui a présidé à la création : c’est par son inspiration que le soleil, vainqueur des ténèbres et du chaos, a organisé le monde et maintient son œuvre chaque jour. Il avait gratifié Osiris du don de persuader toujours en disant la vérité. Or les morts étant assimilés à Osiris jouissent du même privilège ; c’est pour cela qu’en parlant d’un défunt, les textes accolent à son nom l’épithète de véridique. Thoth, l’inventeur des sciences et des lettres, est caractérisé dans le panthéon égyptien par la tête d’un ibis. L’étendue du pas de l’ibis formait l’étalon des mesures usitées en Égypte. Le cynocéphale, animal également consacré à Thoth, et qui a la forme d’un singe, était pour les anciens Égyptiens le symbole de l’équilibre. Ils avaient probablement été frappés de la manière dont les singes savent garder leur équilibre sur les branches des arbres et cette raison est suffisante pour expliquer ce singulier emblème. Sur les balances du jugement de l’âme, on voit habituellement le cynocéphale accroupi, pour exprimer la justesse des plateaux. Le cynocéphale prend pour cette raison un caractère funéraire. Cet animal était réputé connaître la valeur des lettres et on le représente quelquefois tenant dans ses pattes une tablette d’écrivain. La haute opinion qu’on avait de ses connaissances explique suffisamment pourquoi le cynocéphale est consacré à Thoth.

Le cynocéphale apparaît le plus souvent dans son rôle funéraire les enseignes nous le montrent supportant un mort déjà enseveli, dont les pieds reposent sur une tête d’Isis (fig. 434).

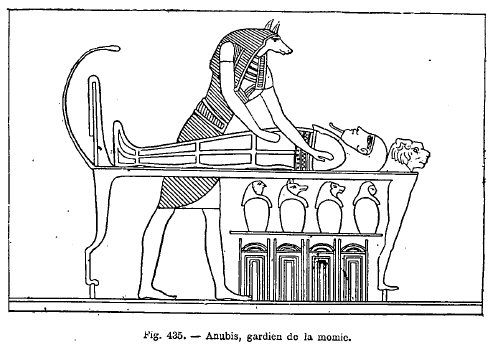

Mais, la divinité qui veille spécialement sur les morts est Anubis. Le chacal, qui affectionne les réduits souterrains, est l’animal consacré à Anubis, dieu de l’ensevelissement. C’est pour cela que le chacal est représenté accroupi sur un coffret funéraire, tenant en main le fouet et le sceptre. Il est quelquefois surnommé le guide des chemins, et la barque sur laquelle le soleil parcourt les espaces célestes est remorquée par des génies à tête de chacal. Le chacal- apparaît très souvent dans les emblèmes égyptiens, tantôt assis, tantôt debout, et quelquefois il est accompagné du serpent. Anubis lui-même porte la tête de chacal (fig. 435), mais sous la domination gréco-romaine, cet emblème fait souvent place à une tête de chien.

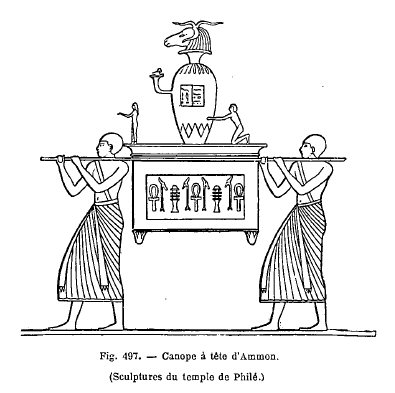

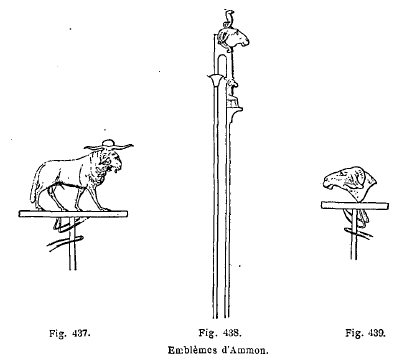

Or le sistre est particulier au culte d’Isis, tandis que le thau est un attribut commun à toutes les divinités du panthéon égyptien. La tête de chacal a été remplacée par une tête de chien. Cette statue représente donc le dieu que les Grecs ont appelé Hermanubis (Hermès-Anubis) et peut nous donner une idée de la confusion absolue qui régnait dans les emblèmes religieux des païens, à l’époque de l’apparition du christianisme. Ammon est le dieu suprême dans le culte thébain. Son nom vent dire caché, mais il devient visible sous le motu de Ra, le soleil ; de là vient qu’on l’appelle souvent Ammon-Ra. Quand il est le soleil, Ammon garde en général la forme humaine. Dans ce cas, il est caractérisé par le disque solaire et par deux grandes plumes qu’il porte sur sa tête. Mais Ammon est aussi la personnification du Nil, qui féconde la terre ; il prend alors le nom d’Ammon Knoufis et a pour emblème le bélier, symbole de l’ardeur génératrice. C’est sous cet aspect que le dieu apparaît le plus souvent sur les monuments, et il est habituellement peint d’une couleur bleue ou verte pour exprimer la teinte de l’eau. A Thèbes, une grande avenue de béliers monolithes reliait les temples de Louqsor à ceux de Karnak, placés tous les deux sous l’invocation d’Ammon. Au reste, les divers emblèmes du dieu sont fréquemment mêlés, et dans ce cas, le bélier a la tête surmontée du disque solaire (fig. 437).

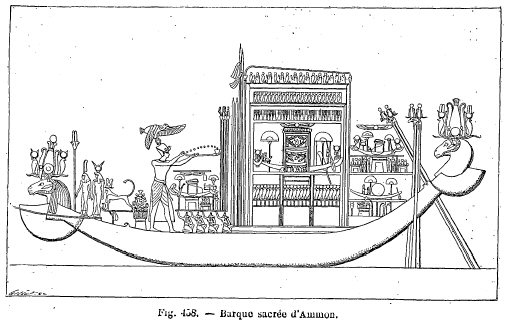

Le Dictionnaire mythologique de Jacobi définit le rôle d’Ammon ou Amoun dans le panthéon égyptien : Le nom d’Amoun signifie l’Occulte, ou bien, suivant Jamblique, la manifestation de ce qui est caché dans les ténèbres. Amoun est le plus grand des dieux ; il embrasse toutes choses ; il est l’esprit vivant, l’âme suprême qui pénètre et vivifie tout (Manéthon). Les attributs généraux qui caractérisent son essence sont le disque, image du soleil, les cornes et le fléau. Sur les monuments égyptiens, il est représenté, tantôt sois la forme d’un homme criocéphale ou à tête de bélier, tantôt sous une forme toute humaine. Dans ce dernier cas, sa tête est surmontée d’un disque et de deux grandes plumes ; les carnations sont peintes en bleu ou en vert, couleurs consacrées à Ammon : une bandelette partant de la coiffure tombe en arrière ; d’une main il tient le sceptre, de l’autre la croix ansée. Le bélier, conducteur du troupeau, et suivant Champollion le jeune, symbole de l’esprit de vie, lui était consacré. Non seulement on représentait le dieu avec une tête de bélier ; mais, de plus, on nourrissait à Thèbes un véritable bélier qui était vénéré comme le représentant symbolique d’Ammon et son image vivante. Le principal siége de son culte était Thèbes : des monuments dont les ruines colossales se voient encore, le temple, et le palais de Karnak, auquel conduisait une immense avenue de béliers, lui étaient consacrés dans cette ville. Le bélier est l’animal qui féconde et conduit le troupeau ; il représente par conséquent la puissance créatrice et dirigeante du dieu. Mais la germination des plantes et leur développement présentent une autre face de la divinité, que les Égyptiens exprimaient par un personnage humain dont la tête est surmontée d’un bouquet d’iris ou de glaïeul, symbole du fleuve à l’époque de l’inondation. On peut voir par ce qui précède combien, chez les Égyptiens, une même idée pouvait revêtir de formes différentes, exprimant les qualités diverses du dieu qu’ils adoraient ; mais comme sous ses divers aspects le dieu prend un nom particulier, on comprend aisément la, confusion qui a dû se produire à la longue -dans le panthéon égyptien. Nous avons dit que la triade thébaine se composait d’Ammon, le dieu suprême, de Chons, son fils, et de Maut, le personnage féminin qui lui est associé. Chons paraît avoir eu pour mission principale de s’occuper de l’homme ; c’est lui qui chassait les mauvais esprits et guérissait les maladies. Chons, le soleil guérisseur, prend chez les Égyptiens un rôle analogue à celui d’Esculape chez les Grecs : Esculape est fils d’Apollon, personnification du soleil dans la mythologie classique. Le dieu Chons apparaît sur les monuments, tantôt avec la tête humaine coiffée du disque solaire avec les cornes, tantôt avec la tète d’épervier, Avant d’entreprendre une guerre on invoquait les dieux. Le bélier surmonté du disque solaire, symbole d’Ammon-Ra, était placée sur un mât et précédait le char du roi. Il est bon d’observer que ce bélier servait d’enseigne (fig. 437 à 439). Outre ses cornes naturelles, on lai voit quelquefois au-dessus de la tête deux autres cornes qui semblent appartenir au bouc plutôt qu’au bélier, et c’est sur ces cornes qu’est placé le disque solaire. Ammon rendait des oracles et las Grecs l’ont identifié avec leur dieu suprême. Alexandre, pour assurer sa domination sur l’Égypte, se fit reconnaître pour son fils, imitant en cela l’exemple des anciens Pharaons. Lés Grecs ne pouvaient manquer de fabriquer une légende pour expliquer la forme de bélier sous lequel le dieu était adoré. Hercule, d’autres disent Bacchus, près de mourir de soif dans les déserts de la Libye, implora le secours de Zeus (Jupiter), qui lui apparut sous la forme d’un bélier et lui indiqua une source. Par reconnaissance le héros lui éleva un temple en ce lieu ; c’est par suite de cette fable que les attributs de dieu grec se trouvèrent mêlés à ceux du dieu égyptien. L’image de Jupiter-Ammon apparaît sur plusieurs belles pierres gravées : le dieu porte une tête ou au moins les cornes de bélier et est armé du foudre. Les successeurs d’Alexandre, les rois de Syrie, ceux de la Cyrénaïque, sont représentés sur les médailles avec les cornes d’Ammon, symbole de la domination sur la Libye. Noum, dont le nom signifie le principe humide, est le même qu’Ammon, considéré comme fabricateur des dieux et des hommes. Son caractère essentiel est la tête de bélier, coiffée du diadème Atew, qui se compose de la mitre blanche avec deux plumes d’autruche et les cornes de bouc. LES EMBLÈMES RELIGIEUX. — Quand la haute et la basse Égypte, après avoir formé des royaumes séparés, se trouvèrent réunies sous le même sceptre, un antagonisme religieux aurait pu se produire d’autant plus facilement que le pharaon régnant n’était que le représentant de la divinité sur la terre. Le chef-d’œuvre politique du sacerdoce égyptien est peut-être l’arrangement qui fut pris, très probablement dans un but de conciliation. Mais les dynasties memphitiques étant remplacées par les dynasties thébaines, le dieu de la basse Égypte, Osiris, est devenu le soleil couché, et par conséquent le dieu des morts et de la justice distributive, tandis qu’Ammon, le dieu de Thèbes, a continué à représenter le soleil dans sa puissance féconde et créatrice. C’est ainsi que le pharaon’ est tout à la fois proclamé fils d’Ammon, qui exprime l’idée de puissance et assimilé à Orus, fils d’Osiris en qui résident toute bonté et toute justice. Ces préliminaires étant posés, nous devons maintenant examiner les emblèmes religieux particuliers à chaque forme de la divinité ; mais il faut d’abord signaler ceux qui expriment simplement l’idée du divin, en dehors de toute qualité spéciale. Comme l’essence de la divinité est toujours le soleil, le disque est naturellement l’emblème le plus important. Sur la porte des temples, on voit le disque solaire accompagné de deux grandes ailes qui expriment la marche continuelle de l’astre lumineux à travers l’espace. On peut voir un exemple du disque ailé sur le frontispice de notre premier volume.

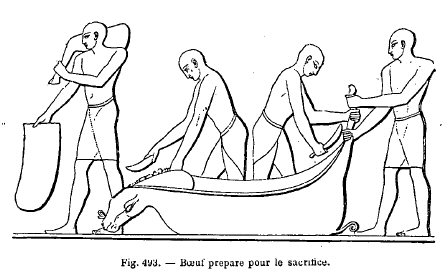

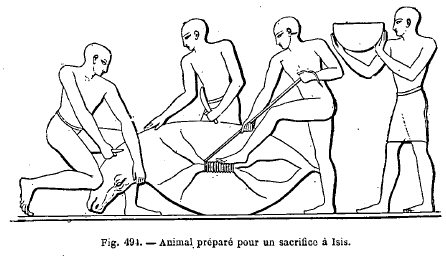

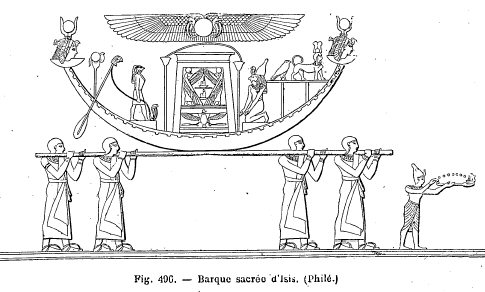

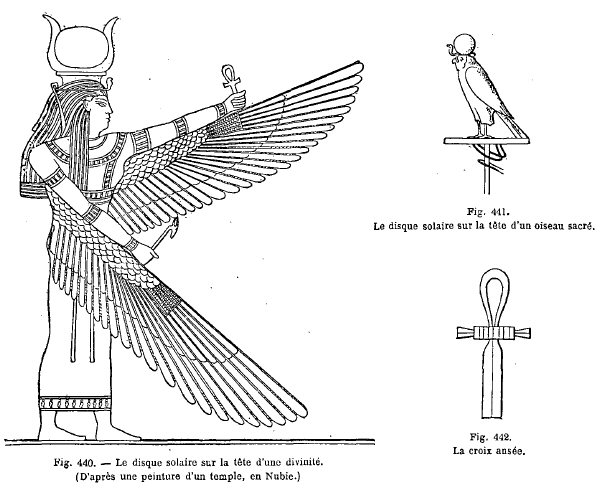

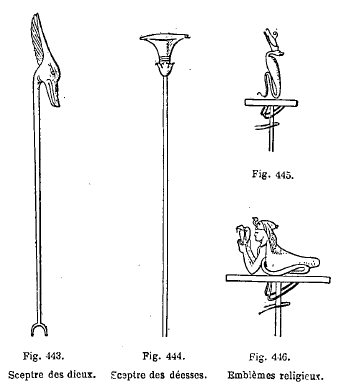

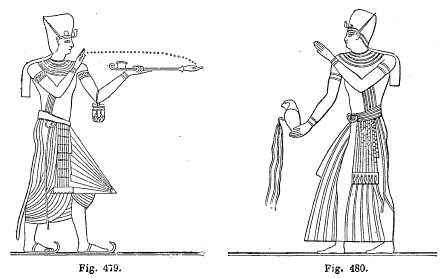

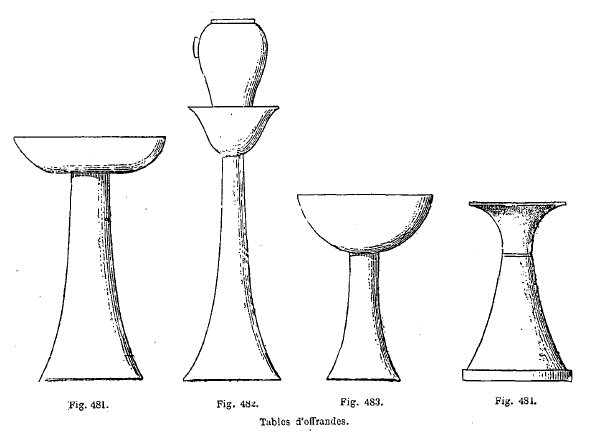

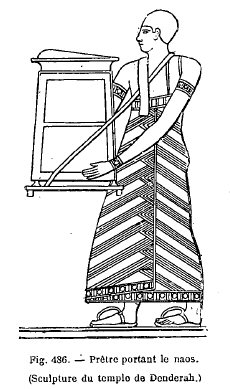

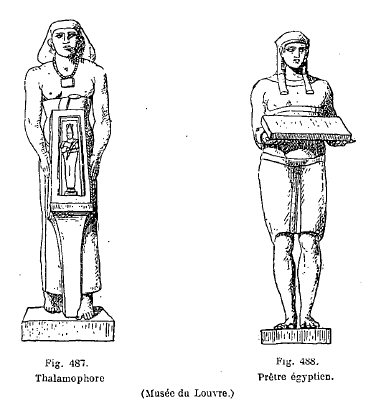

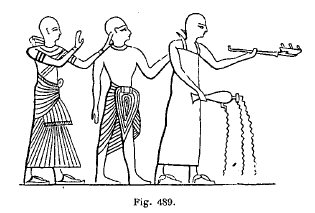

Le disque solaire apparaît également dans la coiffure des divinités, mais alors il n’est pas ailé et repose assez souvent sur deux cornes de vache (fig. 440). On le voit aussi sur la tête des animaux sacrés qui ne sont eux-mêmes que des emblèmes divins (fig. 441). Le symbole de la vie éternelle est la croix ansée qu’on voit aux mains de toutes les divinités égyptiennes et quelquefois des Pharaons (fig. 442). Cet emblème représente, suivant Creuzer, la clef du Nil ; toutes les divinités doivent naturellement participer aux inondations périodiques du fleuve, d’où dépendent la prospérité et on pourrait presque dire l’existence de l’Égypte. Le fouet et la crosse sont des symboles de domination. La crosse rappelle le bâton recourbé dont se servaient les pasteurs quand ils conduisaient leurs troupeaux. Le fouet, qui pour les Égyptiens est un insigne de puissance, est généralement pourvu de deux ou trois lanières. Les dieux, étant rois d’Égypte, portent naturellement le sceptre, qui est l’emblème royal. Le sceptre des dieux se termine par une tête de lévrier, celui des déesses par une fleur de lotus (fig. 443 et 444).

La figure 445 représente un aspic sacré ou uræus. Nous avons expliqué plut haut (tome I) que les Égyptiens voyaient dans cette représentation un emblème de l’éternelle jeunesse du soleil et que les pharaons, qu’on assimilait au soleil, avaient adopté l’uræus comme insigne de leur puissance. On le voit souvent représenté sur les enseignes sacrées où il porte quelquefois la couronne de la haute et de la basse Égypte. Presque toujours il redresse la tête et la gorge, de manière à ne laisser poser sur le sol que les enroulements de sa queue. Sur une enseigne, on voit un personnage humain dont le corps a la forme d’un oiseau, et qui, outre l’uræus qui parait dans sa coiffure au-dessus de son front, en tient un dans chacune de ses mains (fig. 446). Enfin on voit assez souvent l’aspic sacré enroulé autour d’une baguette. La plume d’autruche, symbole de la justice et de la vérité, est pour cette raison placée sur la tête, non seulement de la déesse Tureï qui personnifie la justice, mais encore des quarante-deux personnages, dits maîtres de la vérité, qu’on voit dans les jugements de Pâme. La plume d’autruche placée au bout d’un long manche est un insigne qu’on voit porter en signe d’honneur autour des Pharaons (fig. 447). Souvent aussi, un oiseau sacré plane au-dessus de, la tête du roi en étendant ses ailes et serrant dans ses pattes l’étendard de justice et de vérité, c’est-à-dire la plume d’autruche (fig. 450). Les mêmes insignes apparaissent fréquemment dans la décoration des monuments. Le vautour, emblème des reines d’Égypte, ainsi que nous l’avons expliqué plus haut (tome Ier), apparaît tantôt comme simple bijou (fig. 451), tantôt mêlé à l’ornementation. La figure 452 nous montre une reine d’Éthiopie qui porte sur sa robe des scarabées aux ailes déployées. Le scarabée est, comme on sait, un symbole d’immortalité. Le scarabée, qui dans l’écriture hiéroglyphique signifie, à proprement parler, devenir, se transformer, est un emblème extrêmement important parce qu’il est le symbole de l’immortalité de l’âme et de la naissance nouvelle du défunt dans l’antre monde. Dans cet insecte, né de la putréfaction, les Égyptiens voyaient la négation de la mort. Aussi nous voyons fréquemment des scarabées pourvus de tous les attributs de la divinité et munis de grandes ailes qui se développent comme celles du disque solaire (fig. 453). C’est comme symbole funéraire que le scarabée a de l’importance. On mettait souvent sur la poitrine des morts un scarabée, comme gage de résurrection ; quelquefois il était encastré dans un bijou en forme de petite chapelle. A Memphis, depuis la XIXe jusqu’à la XXIe dynastie, on mettait un scarabée dans le corps même de la momie. Les scarabées funéraires, au temps des Ptolémées, se mettaient à la place du cœur, et le défunt ne pouvait reprendre cet organe qu’après le jugement d’Osiris, s’il lui était favorable. Les scarabées funéraires contiennent souvent des invocations que le défunt adresse à son propre cœur. Les scarabées, dit M. Mariette, se trouvent le plus souvent aux doigts des momies, liés comme une bague, par un fil de lin, de cuivre, d’argent ou d’or qui les traverse. Les idées que les Égyptiens cachaient sous le symbole du scarabée sont connues. Selon eux, cet insecte’ n’a pas de femelle. Il choisit un peu de limon, lui confie sa semence, roule ce limon jusqu’à ce qu’il l’ait façonné en boule et attend le reste du soleil. Pour les Égyptiens, le scarabée est ainsi l’animal qui s’engendre lui-même. Il devient par là le symbole de cette éternelle renaissance du soleil, qui, chaque matin, vainqueur des ténèbres et du niai, apparaît toujours radieux à l’horizon oriental. Placé au doigt des morts, il est le signe mystérieux de la vie nouvelle qui attend l’homme juste et de l’immortalité promise à son âme. Plutarque nous apprend que les Égyptiens adoraient le soleil levant sous la forme d’un enfant sortant du calice d’une fleur de lotus. Le lotus, en effet, contient en germe Horus ou Harpocrate, le vengeur d’Osiris, le régénérateur divin, qui personnifie à la fois le lever du soleil et la renaissance de l’âme. .Le lotus, la plante sacrée des Égyptiens, a une importance extrême dans la symbolique religieuse du pays. Elle renferme dans son calice les mystères d’Isis et d’Osiris, et représente à la fois leur lieu de naissance et leur lit d’hymen. Plante aquatique, le lotus représente le principe de l’humidité du Nil, par opposition à la sécheresse du désert : il est dans la même dépendance du soleil que le fleuve sur les rives duquel il croît, et son apparition est le pronostic certain de l’inondation qui va féconder le pays. Aussi il figure partout, tantôt dans son ensemble, tantôt dans ses détails : sa tige, ses feuilles, son calice, se montrent dans les bas-reliefs et les peintures sous mille combinaisons différentes. Dans l’ornementation, le lotus apparaît fréquemment comme une tige autour de laquelle s’enroule un animal sacré, coiffé de la couronne d’Égypte. Le lotus, en même temps qu’il exprime une loi de la nature, est pour l’homme un gage d’immortalité : Pareil au lotus, dit une inscription, nous refleurirons, et des eaux rafraîchissantes viendront aussi récréer nos âmes dans le royaume des morts. C’est en raison de cette croyance que les stèles représentent souvent le défunt respirant la fleur de lotus et que cette fleur est portée en tête des processions funèbres. LES ANIMAUX SACRÉS. — Le caractère d’animalité est commun à presque toutes les divinités égyptiennes. Les sanctuaires, dit saint Clément d’Alexandrie, sont ombragés par des voiles tissus d’or ; mais si vous avancez dans le fond du temple et que vous cherchiez la statue, un employé du temple s’avance d’un air grave en chantant un hymne en langue égyptienne, et soulève un peu le voile, comme pour vous montrer le dieu ; que voyez-vous alors ? Un chat, un crocodile, un serpent indigène ou quelque autre animal dangereux. Le dieu des Égyptiens parait !... C’est une bête sauvage, se vautrant sur un tapis de pourpre ! Il y avait, en effet, dans les sanctuaires un animal vivant qui était non le dieu, comme l’ont cru les pères chrétiens, mais le symbole vivant du dieu auquel il était consacré. Si bizarre que semble cette conception, si nous supposons un moment qu’un prêtre égyptien, vivant il y a trois mille ans, ait pu se transporter par la pensée dans notre société chrétienne, mais sans connaître- un seul mot de notre langue et de nos croyances, voyons quelle aurait été son idée en visitant nos églises. Ce qui l’aurait frappé tout d’abord, c’est l’agneau divin toujours représenté sur la face de nos autels, et en voyant le prêtre s’incliner devant cette image, il n’eût pas manqué de s’incliner aussi, croyant retrouver là le bélier d’Ammon, c’est-à-dire la forme visible de son dieu. Si ensuite son regard s’était porté vers la colombe, emblème du Saint-Esprit pour les chrétiens, il se serait rappelé que l’ibis ne vivait pas dans nos contrées, et il aurait pensé que nous l’avions par cette raison remplacé par un oiseau qui s’en rapproche : dans cette colombe, il aurait salué Thoth, le dieu à tête d’ibis, qui dans le culte égyptien représente l’intelligence divine. Pour peu due dans le jardin du presbytère il ait aperçu un agneau ou des pigeons vivants, il n’aurait pas douté que ce ne fussent les animaux sacrés élevés dans les collèges de prêtres pour figurer dans nos processions. L’idée qu’un prêtre égyptien se ferait de notre culte s’il ne connaissait pas le sens des symboles n’est pas beaucoup plus étrange quo celle qui est admise depuis quinze cents ans sur le culte égyptien. Faute d’avoir compris les hiéroglyphes qui accompagnent les images religieuses, nous n’avons vu qu’une idolâtrie grossière dans des emblèmes dont la signification nous était inconnue. Ce qui nous étonne encore plus que la diversité des animaux qui servent d’emblème à la divinité, c’est l’inégalité qu’ils présentent dans le culte qui leur est rendu. Tandis que le crocodile et l’hippopotame sont demeurés des emblèmes divins dans quelques localités isolées, ces deux animaux sont exécrés dans tout le reste de l’Égypte et même identifiés avec le principe du mal. Bien au contraire, le bœuf Apis ou le bélier d’Ammon semblent avoir été vénérés dans l’Égypte entière et avoir eu la prépondérance sur tous les autres. Ce fait singulier trouve son explication dans la manière dont l’Égypte s’est constituée politiquement. A l’origine, les populations répandues sur les rives du Nil formaient des tribus à peu près indépendantes, adorant la divinité sous la forme d’un animal particulier qui était représenté sur l’étendard de la tribu. Or, dès qu’une tribu est devenue la plus puissante, son animal emblématique a dû nécessairement devenir prépondérant en Égypte. Ainsi, quand Thèbes devient la capitale de la haute Égypte, l’emblème du bélier devient le plus important de tous, et il en est de même à Memphis pour le bœuf adoré sous le nom d’Apis dans la basse Égypte. Les animaux sacrés étaient élevés dans le temple du dieu dont ils étaient l’emblème. A Thèbes, on avait des béliers, image du dieu Ammon. Mais de tous les animaux sacrés, le plus vénéré était le bœuf Apis, incarnation vivante d’Osiris, On le reconnaissait à certains signes, et les prêtres publiaient que la vache qui l’avait enfanté n’avait pas connu le taureau et avait été fécondée par un rayon de la lune. Le bœuf Apis ne devait vivre qu’un nombre déterminé d’années ; ce temps expiré, les prêtres le jetaient dans un puits, ou bien, suivant l’opinion généralement répandue, il s’y jetait lui-même. Mais s’il mourait de mort naturelle avant le temps prescrit, toute l’Égypte prenait le deuil et demeurait plongée dans la tristesse, jusqu’à ce que les prêtres eussent retrouvé un nouvel Apis, portant les signes divins qui pouvaient le faire reconnaître. Dès que celui-ci était découvert, le deuil faisait place à une allégresse générale et on lui construisait, dans l’endroit où on l’avait trouvé, une étable tournée vers l’Orient, dans laquelle on le nourrissait de lait. Au bout de quatre mois, un grand cortége de prêtres le menait solennellement au bord du Nil, où un vaisseau le prenait pour l’amener à Memphis. Là, il était placé dans le sanctuaire, où il avait à sa disposition de vastes prairies ; mais il ne pouvait pas boire l’eau du Nil, et il avait pour l’abreuver un puits, dont l’eau servait également aux prêtres attachés à son service. Plutarque, dans son traité d’Isis et d’Osiris, nous donne la raison de ce singulier usage : On dit que les prêtres ont un puits à part et qu’ils en abreuvent leur bœuf Apis ; car ils se gardent de boire de l’eau du Nil, non qu’ils réputent l’eau du Nil immonde à cause des crocodiles qui sont dedans, comme quelques-uns J’estiment ; au contraire, il n’y a rien que les Égyptiens honorent tant que le fleuve du Nil, mais il semble que son eau engraisse trop et engendre trop de chair : or ils ne veulent pas que leur Apis soit par trop gras, ni eux aussi ; ainsi veulent que leurs âmes soyent estayées de corps légers, habiles et dispos, et non pas que la partie divine qui est en eux soit opprimée et accablée par le poids et la force de celle qui est mortelle. Dieu souverainement bon, dit Mariette en parlant d’Osiris, descend au milieu des hommes et s’expose aux douleurs de cette vie terrestre sous la forme du plus vulgaire des quadrupèdes. La mère d’Apis passait pour vierge, même après l’enfantement. Apis, en effet, n’était pas conçu dans le sein de sa mère par le contact du mâle. Phtah, la sagesse personnifiée, prenait la forme du feu céleste et fécondait la vache. Apis était ainsi une incarnation d’Osiris par la vertu de Phtah. On reconnaissait qu’Osiris s’était manifesté quand, après une vacance de l’étable de Memphis, il naissait un jeune veau pourvu de certaines marques sacrées qui devaient être au nombre de vingt-huit. A peine la nouvelle de la manifestation s’était-elle répandue, que de toutes parts on se livrait à la joie, comme si Osiris lui-même était descendu sur la terre. Apis était dès lors regardé comme une preuve vivante de la protection divine. Quand Apis mourait de sa mort naturelle, il était enseveli dans les souterrains du temple (le Serapeum), dont nous avons retrouvé les ruines à Saqqarah. Mais quand la vieillesse le conduisait jusqu’à l’âge de vingt-huit ans (nombre d’années qu’avait vécu Osiris), il devait mourir d’une mort violente. La tête du bœuf Apis devait être noire avec un triangle blanc sur le front ; il fallait aussi qu’il eût sur le corps des taches noires d’une forme déterminée et régulière. Les funérailles du bœuf Apis étaient célébrées avec un luxe extraordinaire et on l’inhumait dans des sarcophages magnifiques. Le tombeau des Apis était appelé par les Grecs Sérapeum ou temple de Sérapis ; mais pour les Égyptiens Sérapis n’était pas autre chose que l’Apis mort, car chaque mort étant assimilé à Osiris. Apis mort prenait le nom d’Osiris-Apis, d’où les Grecs ont fait Sérapis, par abréviation. Le culte d’Apis a duré aussi longtemps que l’ancienne Égypte ; mais il a subi de graves atteintes sous l’invasion persane. Au moment où Cambyse rentra dans Memphis, dit Hérodote, Apis, que les Grecs nomment Epaphus, apparut aux Égyptiens. A cette occasion, ils prirent leurs plus beaux vêtements et se mirent en fête. Le roi les vit et s’imagina qu’ils se réjouissaient de ses désastres ; il appela donc les magistrats de la ville. Pourquoi, leur dit-il dès qu’ils furent en sa présence, lorsque précédemment j’étais à Memphis, les Égyptiens ne faisaient-ils rien de semblable, et choisissent-ils le moment où j’y reviens après avoir perdu une partie de mon armée ? Or ils lui exposèrent qu’un dieu, accoutumé à se manifester à de longs intervalles de temps, venait de se montrer, et que quand il paraissait, tous les Égyptiens, réjouis, célébraient une fête. Cambyse les écouta ; puis il les accusa d’avoir menti, et, comme menteurs, il les condamna à mort. Les magistrats exécutés, Cambyse fit venir devant lui les prêtres ; ceux-ci lui ayant donné la même explication : Je veux m’assurer, dit-il, si c’est un dieu véritable qui est venu chez les Égyptiens ; je vous ordonne de m’amener cet Apis. Ils sortirent alors pour l’aller chercher. Apis ou Epaphus est le rejeton d’une vache qui, après l’avoir porté, est incapable de concevoir ; sur elle, disent les Égyptiens, un rayon descend du ciel, et de ce rayon elle enfante Apis. Or ce veau, cet Apis, comme on l’appelle, se reconnaît aux marques suivantes : il est noir, mais il a sur le front un carré blanc, sur le dos l’image d’un aigle, à la queue des poils doubles, sous la langue un escarbot. Lorsque les prêtres eurent amené Apis, Cambyse, comme s’il eût été pris d’un accès de folie, tira son glaive et voulut le frapper au ventre ; mais il ne le blessa qu’à la cuisse. Alors, éclatant de rire, il dit aux prêtres : Ô pauvres têtes, existe-t-il de tels dieux, ayant sang et chair, sensibles aux coups d’une arme ? Celui-ci est bien digne des Égyptiens. Toutefois vous n’aurez pas lieu de vous réjouir d’avoir fait de moi un objet de raillerie. A ces mots, il prescrivit à ceux dont c’était l’office de fustiger les prêtres et de tuer tous ceux des Égyptiens qu’ils prendraient à célébrer la fête. La fête finit de la sorte ; les prêtres furent fouettés, et Apis, blessé, mourut étendu dans le temple ; quand il eut succombé, les prêtres, à l’insu de Cambyse, firent ses funérailles. Cambyse, si l’on en croit les Égyptiens, à cause de cet attentat, devint aussitôt fou ; mais il n’était déjà pas très sensé. La vénération qu’inspirait le bœuf Apis et l’attribution des cornes de vache à la déesse Isis expliquent les singuliers usages dont parle Hérodote. Si un bœuf ou une génisse viennent à mourir, on leur fait des funérailles de cette manière : on jette les génisses dans le fleuve ; quant aux bœufs, on les enterre dans les faubourgs, avec l’une des cornes ou les deux cornes hors de terre, pour servir d’indice. Lorsque le bœuf est pourri, et dans un temps déterminé, on voit arriver à chaque ville un bateau de l’île Prosopitis. Cette île, située sur le Delta, a neuf scheires de tour ; elle contient un grand nombre de villes ; mais celle d’où partent les bateaux destinés à enlever les os de bœufs se nomme Atarbechis. A ces renseignements fournis par l’historien grec, on peut ajouter ceux que nous puisons dans la science moderne. Quand un des animaux de l’espèce bovine mourait à Memphis, dit Mariette, on l’enterrait près du Serapeum, soit dans le sable pur, soit dans une immense catacombe aujourd’hui comblée. L’embaumement ne paraît pas avoir été pratiqué pour ces animaux dont on ire conservait que le squelette. Tantôt le squelette était maintenu par de fortes branches d’arbre nouées le long de l’épine dorsale ; tantôt les os étaient réunis en paquets et enfermés dans des linges nombreux auxquels on essayait de donner extérieurement la posture d’un bœuf accroupi. Quelquefois enfin, ce même paquet était enfermé dans un coffre de bois fendu par le milieu, auquel on donnait la même forme. Le bœuf sacré figure dans les processions qui se faisaient en l’honneur de l’agriculture. Elles étaient conduites par le Pharaon, pourvu de ses insignes militaires. L’une d’elles est représentée en détail sur les murs de Medinet-About. Le rapport de la commission des savants qui accompagnaient en Égypte le général Bonaparte en donne la description suivante : Quatre personnages, qu’à leur tête rasée on reconnaît pour des prêtres, portent dans une caisse des arbres dont on a seulement figuré la masse, et qui ne se trouvent probablement ici représentés que parce qu’ils sont les plus beaux résultats ide la végétation ; c’est assurément un des attributs qui indiquent l’influence puissante de la divinité sur tout ce qui végète. Au-dessus, deux prêtres portent une grande tablette où devaient être inscrites les victoires du héros et son triomphe ; peut-être était-elle destinée à perpétuer le souvenir du sacrifice qu’il vient d’offrir. La statue du dieu est portée sur un brancard par vingt-quatre prêtres ; elle a été tirée du lieu sacré où elle est renfermée ; elle est entourée de toute la pompe des cérémonies, de faisceaux, de tiges et de fleurs de lotus, d’étendards et de panaches. Une riche draperie, couverte de fleurons, enveloppe tous les prêtres qui portent le brancard, de manière qu’elle ne laisse voir que leur tête et leurs pieds. Deux petites figures sont aux pieds de la divinité. L’une d’elles, accroupie sur ses talons, lui fait l’offrande de deux vases où sont probablement contenues les prémices de l’inondation. En avant, le triomphateur marche vêtu d’autres habits et coiffé d’un autre bonnet ; il tient dans ses mains les attributs du pouvoir suprême. Au-dessus de sa tête plane un vautour portant sa devise. Le bœuf sacré s’avance lui-même au milieu du cortège ; c’est peut-être celui qu’on nourrissait à Hermonthis, lieu tout voisin de Thèbes ; son cou est orné des bandelettes sacrées ; il porte sur sa tête un disque surmonté de deux plumes ; un prêtre brûle des parfums devant lui. On voit ensuite un personnage couvert d’un vêtement assez semblable aux -chasubles de nos prêtres ; il a les mains jointes et paraît être dans un recueillement profond. Au-dessus de ces figures est une prêtresse avec la coiffure d’Isis ; on voit devant elle un prêtre qui, sans doute, proclamé les victoires du héros et annonce les sacrifices que l’on va faire aux dieux. En avant sont dix-sept prêtres ayant, les uns, les attributs de la divinité, tels que le crochet, le fléau, le bâton augural ; d’autres des étendards formés de la figure d’Isis et des têtes des animaux sacrés, tels que l’épervier, le bœuf, le chacal ; quelques-uns portent des vases et d’autres objets dont on ne reconnaît pas aussi bien la forme. D’autres prêtres tiennent élevé sur leurs épaules un brancard Sur lequel on remarque d’abord une sorte de coffre où sont posés des vases d’une forme assez semblable à ceux dont on se sert encore aujourd’hui en Égypte et ensuite trois petites figures debout. Les vases renfermaient sans doute la liqueur qui devait servir aux libations. Un second brancard à peu près semblable, porté par le même nombre de prêtres, se voit au-dessus de celui-là. A gauche est un personnage environné d’hiéroglyphes. En avant de ces deux groupes se trouvent trois prêtres qui arrivent devant deux autels sur lesquels flottent des étendards sacrés. Le héros, accompagné de son génie tutélaire, est tourné en face du cortége, et c’est à lui que paraît maintenant s’adresser l’espèce de sacrifice que l’on voit ici représenté ; il consiste en deux tiges de lotus flétries avant d’être épanouies. Deux jeune initiés, qui paraissent les offrir, se retournent du côté des prêtres, qu’ils semblent prévenir de l’action qu’ils vont faire ; des oiseaux qui s’envolent sont peut-être des emblèmes indiquant que le sacrifice s’élève jusqu’à la divinité. La marche continue et un personnage qui est tout entouré d’inscriptions hiéroglyphiques déroule un volume et semble proclamer les actions du héros. Mais la scène change bientôt, et le héros redevient à son tour sacrificateur : armé d’une faux, il coupe un faisceau de tiges et de boutons de lotus que lui présente un prêtre. Un autre prêtre suit et tient élevé dans ses mains un rouleau de papyrus, sur lequel il paraît lire ; ce sont peut-être les prières que l’on devait réciter dans cette circonstance. Le bœuf sacré se voit dans cette scène, qui semble tout entière avoir trait à l’agriculture. Ce sacrifice n’est en quelque sorte que le prélude de celui que va faire bientôt le triomphateur, en approchant plus près du sanctuaire où est déposée la statue de la grande divinité de Thèbes. Le héros fait, avec un vase qu’il tient de la main droite, des libations sur un autel couvert de fruits entourés de verdure, du milieu de laquelle sortent des fleurs de lotus. C’est ici que se termine cette grande procession religieuse et militaire, que l’on doit considérer comme la représentation fidèle de toutes les cérémonies qui s’observaient au triomphe d’un roi guerrier. Des sacrifices offerts aux dieux commençaient et terminaient la fête. D’autres animaux sacrés étaient, comme le bœuf Apis, l’objet d’un culte réel, mais qui n’avait pas la même importance. Si dans quelque maison, dit Hérodote, il meurt un chat de mort naturelle, quiconque l’habite se rase les sourcils seulement ; mais quand il meurt un chien, on se rase la tête et le corps entier. On porte dans les maisons sacrées les animaux qui viennent dé mourir et on les enterre à Bubastis. A l’égard des chiens, chacun leur donne la sépulture dans sa ville et les arrange dans des caisses sacrées. On rend les mêmes honneurs aux ichneumons. On transporte à Buto les musaraignes et les éperviers et les ibis à Hermopolis ; mais les ours ; qui sont rares en Égypte, et les loups (chacals), qui n’y sont guère plus grands que les renards, on les enterre dans les lieux mêmes où ils sont morts. L’historien grec nous donne encore quelques renseignements sur ceux qui étaient chargés d’élever les animaux. La loi ordonne aux Égyptiens de nourrir les animaux sacrés ; il y a un certain nombre de personnes, tant hommes que femmes, destinées à prendre soin de chaque espèce en particulier. C’est un emploi honorable : le fils y succède à son père. Ceux qui demeurent dans les villes s’acquittent des vœux qu’ils leur ont faits. Voici de quelle manière : lorsqu’ils adressent leurs prières au dieu auquel chaque animal est consacré, et qu’ils rasent la tète de leurs enfants, ou tout entière ou à moitié, ou seulement au tiers, ils mettent ces cheveux dans un des bassins d’une balance et de l’argent dans l’autre. Quand l’argent a fait pencher la balance, ils le donnent à la femme qui prend soin de ces animaux : elle en achète dés poissons, qu’elle coupe par morceaux, et dont elle les nourrit. Si l’on tue quelqu’un de ces animaux de dessein prémédité, on est puni de mort ; si on l’a fait involontairement, on paye l’amende qu’il plaît aux prêtres d’imposer ; mais si l’on tue, même sans le vouloir, un ibis ou un épervier, on ne peut éviter le dernier supplice. LES DESTINÉES DE L’ÂME. — Tout ce qui concerne la vie future est inscrit sur une série de papyrus, auxquels on donne le nom de rituel funéraire. Le rituel funéraire ou livre des morts est une réunion de prières divisées en 165 chapitres. Le rituel constituait un véritable catéchisme que tout Égyptien devait savoir imperturbablement, afin de pouvoir répondre aux questions qui devaient lui être adressées après sa mort. Pour venir en aide à sa mémoire on enfermait dans le cercueil un exemplaire abrégé ou tout au moins des fragments du rituel funéraire. Quoique la pensée générale soit toujours la même dans les exemplaires que nous possédons, la forme et l’ordre des idées ne sont pas toujours présentés de la même manière. Néanmoins, on peut y suivre à peu près pas à pas les croyances des anciens Égyptiens sur les migrations que l’âme devait accomplir et les épreuves qu’elle devait subir après la mort. Nous avons, au musée égyptien du Louvre, dans la salle funéraire, à côté de la cheminée, un grand rituel du style de la XVIIIe dynastie. Ce beau manuscrit, dit M. de Rougé, est une véritable édition de luxe ; il avait été préparé d’avance dans quelque librairie, et on avait laissé en blanc le nom du défunt à chaque endroit où il devait être écrit. Ces blancs étaient remplis quand le manuscrit avait été acheté ; mais il arrive quelquefois, comme ici, qu’on s’est dispensé dé cette formalité et que le nom du défunt est resté en blanc. Dans d’autres manuscrits volés sans doute à quelque tombeau, on a effacé par endroits le premier nom et on a attribué le rituel à un nouvel acheteur, en écrivant son nom en surcharge. Les légendes sacrées, dit ailleurs M. de Rougé, racontaient qu’Osiris étant mort sous les coups de son frère Set ou Typhon, avait été ressuscité par les soins d’Isis., Osiris était devenu le type de tout Égyptien qui avait payé son tribut à la mort, et cette assimilation était la garantie de son immortalité finale. L’embaumement le plus complet durait soixante-dix jours, pour se conformer aux rites suivis par Horus dans l’embaumement de son père Osiris. Le corps ainsi conservé, l’âme du défunt, que l’on nommait régulièrement l’Osiris un tel, subissait des épreuves et parcourait les sphères célestes de la région des âmes, à la suite de l’âme d’Osiris, laquelle était censée résider dans une constellation qui répond aux étoiles d’Orion. Les parties du rituel qui énumèrent les principaux actes de ce pèlerinage de l’âme ne sont pas écrites dans un ordre constant, surtout dans les rituels anciens. Mais il semble qu’il y ait eu, vers le temps des rois saïtes, une sorte de révision ou rédaction plus officielle du rituel ; car aux dernières époques, on a tracé les manuscrits funéraires dans un ordre à peu près constant, qui doit être pris en considération, parce qu’il indique certainement l’ordre dans lequel lés prêtres comprenaient les diverses idées auxquelles se rapportent les chapitres successifs de ce livre. Le mort monte d’abord sur la barque du soleil, où il est conduit par Anubis, et revêt successivement différentes formes pour éviter les embûches des démons. Mais quand il arrive au bord du lac qu’il faut traverser pour arriver aux enfers, il est interrogé par la barque elle-même et par chacune de ses parties. Ainsi la barque demande : Quel est mon nom ? et le défunt répond : Le Seigneur de la terre dans une boîte. Le timon demande à son tour : Quel est mon nom ? et le défunt répond : Celui qui foule le Nil. Puis ce sont les avirons, les poulies, les voiles, qui l’interrogent tour à tour, et quand il est admis dans la salle de vérité, il ne lui faut rien omettre du rituel, car il ne saurait plus reconnaître sa route et s’égarerait infailliblement s’il avait oublié quelque chose. Le mort doit aussi, pendant une certaine période de temps, cultiver les champs célestes, et recommencer en quelque sorte les travaux qu’il a faits sur la terre. C’est à cette croyance que nous devons les nombreuses scènes agricoles qui figurent dan, les peintures des hypogées. Dans le ker-neter, nom mystique de l’autre monde, dit Mariette, existent de vastes champs entrecoupés de fleuves et de canaux, que le défunt doit cultiver. C’est une nouvelle épreuve imposée à l’âme avant son entrée définitive dans le séjour éternel. Le chapitre CX du rituel lui est consacré. Le chapitre VI porte pour titre : Chapitre pour faire les schabti pour les travaux dans le ker-neter. Ces schabti sont, comme on sait, les statuettes funéraires elles-mêmes : quoique représentant le défunt dont elles portent invariablement le nom, elles semblent des aides qu’on lui aurait donnés pour le seconder dans le travail difficile de la culture des champs célestes. Aussi sont-elles toujours extrêmement nombreuses, soit qu’on en ait parsemé le sol de la chambre mortuaire, soit qu’on les ait disposées dans dés boîtes spécialement affectées à cet usage. Quatre génies spéciaux, sous la forme de cynocéphales, étaient chargés de purifier complètement l’âme du juste en effaçant dans un, bassin de feu les souillures dont elle se serait rendue coupable : c’est ce qu’on appelle le bassin expiatoire. Mais c’est surtout en arrivant dans la salle de vérité que le défunt aborde le moment le plus solennel, la confession qui doit être suivie du jugement définitif.

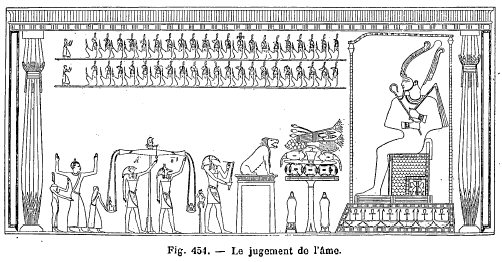

Dans notre figure 454, on voit au-dessus de la scène du pésement de l’âme deux rangées de petites figures, assises dans une pose identique et pourvues d’une plume d’autruche sur la tête. Ce sont les quarante-deux jugés devant lesquels l’âme est obligée de faire sa confession. Elle fait à chacun d’eux une invocation pour se justifier d’un péché contre la morale ou le culte établi. Les lois morales sont à peu près les mêmes chez tous les peuples et on n’est pas surpris de voir dans le rituel la condamnation du meurtre, du vol, de l’adultère, l’obligation de l’aumône, de la charité, etc. Au chapitre CXXV du rituel (cité par Mariette), le mort, admis en présence du juge suprême, s’écrie : Je me suis attaché Dieu par mon amour ; j’ai donné du pain à celui qui avait faim, de l’eau à celui qui avait soif, des vêtements à celui qui était nu ; j’ai donné un lieu d’asile à l’abandonné... Les monuments égyptiens, ajoute Mariette, font un si fréquent emploi de ces paroles, que nous sommes presque autorisés à y voir une sorte de prière d’un usage pour ainsi dire quotidien. Mais il y a aussi des prescriptions qui se ressentent de la nature du sol, par exemple, le respect des droits acquis sur les cours d’eau, et d’autres qui nous semblent assez bizarres, comme la défense de dire des paroles trop nombreuses ; il paraît qu’en Égypte le bavardage était un gros péché ! Mais ce qui est surtout bien remarquable, ce sont les prescriptions relatives aux privilèges du sacerdoce et au maintien de l’ordre de choses établi. On peut en juger par l’extrait suivant qui fait partie de la justification du défunt dans le rituel de Turin Je n’ai pas affamé les autres, dit le défunt. Je n’ai pas changé les institutions du pays. Je n’ai pas volé les vêtements des morts. Je n’ai pas pris le lait de la bouche des enfants. Je n’ai pas pris au filet les oiseaux sacrés. Je n’ai pas pêché les poissons sacrés. Je n’ai pas barré le fleuve à l’époque de l’inondation pour détourner une portion des eaux à mon profit. Je n’ai pas éteint les lampes (sacrées) quand elles devaient brûler. Je n’ai pas chassé les bestiaux des dieux, etc. Toutes les justifications du défunt à l’égard des institutions du pays, des oiseaux sacrés, des poissons sacrés, se rattachent évidemment aux privilèges sacerdotaux que la loi religieuse voulait maintenir intactes. La scène du jugement de l’âme est reproduite sur un très grand nombre de monuments. Elle apparaît sur les peintures des hypogées, sur les sculptures des sarcophages, et forme Là plus importante des vignettes qui sont figurées sur le rituel. Quoique présentant quelques différences dans les détails, les scènes du jugement de l’âme se ressemblent toutes par les points essentiels, et en étudiant l’une d’elles on a la clef de toutes les autres. Cette étude est d’autant plus essentielle qu’elle démontre, au point de vue moral, toute la doctrine religieuse des anciens Égyptiens. La figure 454 nous introduit dans le palais de l’Amenti, décoré de colonnes imitant un faisceau de lotus lié à son extrémité supérieure. Au fond de la salle, sur un trône couvert d’écailles, est assis Osiris, le souverain juge des actions humaines et le dieu qui règne aux enfers. Dans ce rôle Osiris garde la figure humaine, avec la barbe tressée et rattachée aux oreilles ; il est de couleur verte et porte pour attributs le fouet et le pedum. Aux pieds de son trône est une table chargée d’offrandes : des fleurs, des oignons, divers fruits, deux oies, des pains sacrés, un vase sacré à encens. Deux longs vases à libation, posés sur des trépieds de bois, sont placés sous la table. Devant la table, et l’œil fixé sur Osiris, dont elle attend l’arrêt, se tient la dévorante de l’enfer, sorte de cerbère égyptien, monstre composé avec des parties du crocodile, de l’hippopotame et du lion : inerte, si le défunt doit prendre place parmi les élus, elle est prête à le dévorer si sa condamnation est prononcée. A l’autre extrémité de la salle, le défunt est introduit par la déesse Tmeï, la Thémis des Grecs, personnification de la justice. Coiffé du cône funéraire, le sein nu, les jambes recouvertes d’une tunique rattachée à l’épaule par une bandoulière , le mort lève les bras pour implorer la miséricorde du grand justicier, qui le fixe d’un œil scrutateur et impassible. La déesse qui l’accompagne n’a pas de tête, mais elle porte en place une plume d’autruche, symbole de la justice chez les anciens Égyptiens. Entre le mort et le juge suprême est placée la balance infernale, dont les plateaux pendent au bout de deux cordes : sur l’un d’eux est le cœur du défunt, renfermé dans une urne, sur l’autre, on retrouve la déesse Tmeï, la justice personnifiée. Au sommet de la balance est le cynocéphale assis, symbole d’équilibre et d’équité des jugements. Le mort voudrait bien faire pencher le plateau en sa faveur ; mais Horus, le dieu a tête d’épervier, et Anubis, le dieu à tête de chacal, se tiennent debout sous la balance et vérifient, l’un, le poids régulateur, l’autre la corde qui soutient le plateau du cœur. Quand ils ont pesé le cœur du mort, les deux divinités communiquent le résultat à Thot, le dieu à tête d’Ibis, scribe d’Osiris et secrétaire de la justice divine. Celui-ci inscrit le résultat sur une tablette qu’il va présenter au juge suprême pour prononcer en dernier ressort. L’équité du jugement ne peut être révoquée en doute par le mort, qui avant le pésement de son cœur a dû s’expliquer devant les quarante-deux juges que nous voyons figurer en haut de la composition.

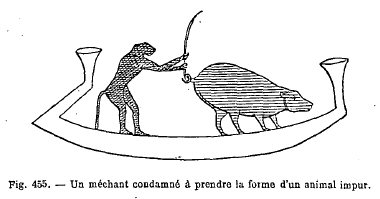

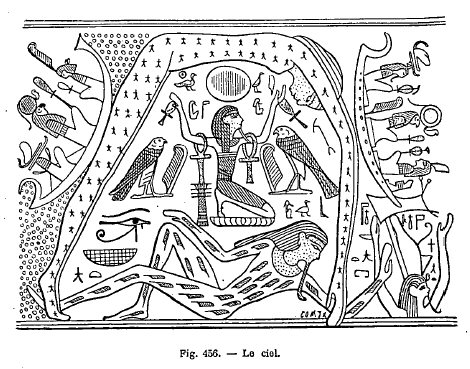

Les méchants étaient condamnés à l’anéantissement ; mais ils n’y arrivaient qu’après avoir subi divers châtiments, par exemple celui de voir leur âme passer dans le corps d’un animal immonde comme le porc (fig. 455). Le juste, au contraire, arrivait aux régions célestes, toujours représentées sur les monuments sous une forme emblématique. Ainsi l’espace céleste est quelquefois figuré par une femme couverte d’étoiles, qui se courbe au-dessus de la terre en prenant une forme démesurément longue, comme on peut le voir dans notre figure 456. Sur les barques qui naviguent au delà de cette figure céleste, on voit naviguer les âmes des justes qui, étant assimilées à Osiris, en portent les emblèmes.

Le catalogue du musée de Boulaq décrit ainsi un sarcophage Sur la partie supérieure du cercueil est l’image du ciel sous la forme d’une femme, les bras étendus sur la tête, nageant dans les espaces célestes. La partie inférieure est au contraire occupée parce que nous appelons l’enfer, représenté par une femme, les bras pendants, le signe hiéroglyphique de l’amenti sur la tête. Quand la dépouille mortelle était encore enfermée dans son cercueil, le défunt était ainsi comme suspendu entre le ciel supérieur qui représente la course radieuse du soleil, et le ciel inférieur que l’astre parcourt pendant la nuit. Toutes les croyances égyptiennes sont là. La vie est semblable au soleil qui accomplit au-dessus de nos têtes sa resplendissante carrière ; le soleil nocturne qui lutte silencieusement sous nos pieds contre les ténèbres est l’image de la mort. Ces épreuves accomplies, l’âme déclarée pure reparaît brillante à l’horizon oriental et commence pour l’éternité une seconde vie qui n’aura pas de mort. Le catalogue du musée de Boulaq décrit ainsi le cercueil de Meneï, prophète d’Osiris : Sur la poitrine, on voit la représentation du défunt couché sur le lit funèbre, entre les deux enseignes, emblèmes d’Osiris. L’âme se rapproche du corps sur lequel elle plane les ailes éployées. Au-dessus de la scène, le soleil, soutenu par Isis et Nephtys, se lève à l’horizon. C’est le grand acte final des pérégrinations auxquelles le défunt vient d’être soumis. Meneï a sacrifié à toutes les divinités funèbres ; il a subi toutes les épreuves ; il a comparu devant le juge suprême et a été proclamé juste ; par sa vertu, il a mérité de commencer cette seconde vie qui n’aura pas de mort. L’âme va maintenant se réunir au corps, et au centre du disque solaire apparaît le scarabée comme emblème de cette résurrection. Les figures qui accompagnent cette scène sont celles des divinités inférieures, gardiennes des espaces célestes. L’âme du juste gagnait avec l’immortalité la certitude d’un bonheur sans mélange : les hommes dont la vie avait été approuvée d’Osiris vivaient dans le ker-neter qui équivaut à nôtre paradis. Les aspirations vers le ker-neter sont nettement exprimées dans une hymne au soleil, inscrite sur une stèle funéraire du musée de Boulaq. Salut, salut à toi, quand tu te lèves dans la montagne solaire sous la forme de Ra, et que tu te couches sous la forme de Na ! Tu circules autour du ciel, et tous les hommes te regardent et se tournent vers toi en se cachant la face ! Tes rayons sur leur visage, on ne peut les décrire ! L’or n’est rien, comparé à tes rayons ! Les terres divines, on les voit dans les peintures ; les contrées de l’Arabie, on les a énumérées ; mais toi seul tu es caché !... Tes transformations sont égales à celles de l’océan céleste. Il marche comme tu marches... Accorde que j’arrive au pays de l’éternité et à la région de ceux qui sont approuvés. Accorde que je me réunisse aux beaux et sages esprits du ker-neter, et que j’apparaisse avec eux pour contempler tes beautés le matin de chaque jour !... Bien que la croyance à la résurrection des corps fût très générale en Égypte, il paraît qu’elle n’était pas envisagée par tout le monde sous un jour bien consolant. C’est du moins ce qui résulte d’une très curieuse inscription traduite par M. Maspero : Ô mon frère, ô mon ami, ô mon mari, dit une femme défunte, ne cesse pas de boire, de manger, de vider la coupe de la joie, d’aimer et de célébrer les fêtes ; suis toujours ton désir et ne laisse jamais entrer le chagrin en ton cœur, si longtemps que tu es sur la terre ! Car l’amenti est le pays du lourd sommeil et des ténèbres, une demeure de deuil pour ceux qui y restent. Ils dorment dans leurs formes incorporelles, ils ne s’éveillent pas pour voir leurs frères, ils ne reconnaissent plus père et mère, leur cœur ne s’émeut plus vers leur femme ni vers leurs enfants. Chacun se rassasie de l’eau vivifiante, moi seule ai soif. L’eau vient à qui demeure sur la terre : où je suis, l’eau même me donne soif. Je ne sais plus où je suis, depuis que je rentrai dans ce pays ; je pleure après l’eau qui a jailli de là-haut. Je pleure après la brise, au bord du courant (du Nil), afin qu’elle rafraîchisse mon cœur en son chagrin, car ici demeure le dieu dont le nom est Toute mort. Il appelle tout le monde à lui, et tout le monde vient se soumettre, tremblant devant sa colère. Peu lui importent et les dieux et les hommes ; grands et petits sont égaux pour lui. Chacun tremble de le prier, car il n’écoute pas. Personne ne vient le louer, car il n’est pas bienveillant pour qui l’adore : il ne regarde aucune offrande qu’on lui tend. Il faut croire pourtant que l’idée de la mort et de la

résurrection se présentait d’une manière moins sinistre pour la plupart des

Égyptiens, autrement on comprendrait bien difficilement l’importance donnée

au lotus et au scarabée, symbole de résurrection, ainsi que l’usage des

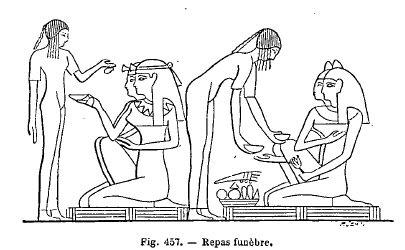

ablutions et des repas funèbres qui se rattachent