LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME IV — LES INSTITUTIONS DE L’ANTIQUITÉ

LA GUERRE. — V. - LES ARMÉES ROMAINES

|

LA DÉCLARATION DE GUERRE. - LA LEVÉE DES HOMMES. - ORGANISATION DE L’ARMÉE. - LES CAMPS. - LES MACHINES DE GUERRE. - LA FLOTTE. - LE TRIOMPHE. - LES ENNEMIS DES ROMAINS. LA DÉCLARATION DE GUERRE. — Les Romains ne commençaient jamais une guerre sans l’avoir solennellement déclarée par l’intermédiaire de prêtres nommés féciaux. Ces prêtres faisaient l’office de hérauts et étaient revêtus du caractère sacré qu’ont toujours eu les ambassadeurs. Tite-Live rapporte ainsi le cérémonial qui s’accomplissait dans cette occasion : Le fécial, arrivé sur le territoire du peuple contre lequel on a des sujets de plainte, se couvre la tête d’un voile de laine. Il dit : Entends-moi, Jupiter ; entends-moi, contrée (il nomme le peuple qui l’habite), et vous, religion sainte. Je suis l’envoyé du peuple romain. Chargé d’une mission juste et pieuse, je viens la remplir ; qu’on ajoute foi en mes paroles. Alors il expose ses griefs. Puis, prenant Jupiter à témoin : Si j’enfreins, dit-il, les lois de la justice et de la religion, en exigeant que tels hommes, que telles choses me soient livrés, moi, l’envoyé du peuple romain, ne permets pas, grand dieu, que je puisse jamais revoir ma patrie. Voilà ce qu’il dit en mettant le pied sur le territoire. Il le répète au premier habitant qu’il rencontre ; il le répète aux portes de la ville, dans la place publique ; il le répète, à quelques changements près, dans la formule et dans le serment. Si on ne lui donne point ce qu’il demande, au bout de trente-trois jours, car ce nombre est solennellement prescrit, il fait la déclaration suivante : Entends-moi, Jupiter, et toi Junon, Quirinus, vous tous, dieux du ciel, de la terre et des enfers, entendez-moi. Je vous prends à témoin que ce peuple (il le nomme) est injuste, et qu’il se refuse à d’équitables réclamations. Au reste, le sénat de ma patrie, légalement convoqué, avisera au moyen de les faire valoir. Le férial revenait ensuite pour attendre la décision du sénat, et si la majorité votait pour la guerre, il était chargé d’en informer définitivement l’ennemi. L’usage était alors, continue Tite-Live, que le férial se transportât aux confins du territoire ennemi avec une javeline ferrée, ou avec un pieu durci au feu et ensanglanté. Là, en présence de trois jeunes gens au moins, il disait : Puisque ce peuple (il le nomme) s’est permis d’injustes agressions, que le peuple romain a ordonné la guerre contre ce peuple, que le sénat du peuple romain l’a proposée, décrétée, arrêtée, moi, au nom du peuple romain, je la déclare et je commence les hostilités. En disant ces mots, il lançait sa javeline sur le territoire ennemi. LA LEVÉE DES HOMMES. — Les romains formaient un peuple essentiellement militaire. Tout citoyen âgé de seize à quarante-six ans était inscrit sur les contrôles de l’armée et pouvait être appelé chaque fois qu’on avait besoin de lui. Nul n’était admis à remplir une fonction publique s’il n’avait préalablement servi dans les armées. Dans l’origine, comme les citoyens étaient tenus de s’équiper eux-mêmes, l’armement n’était pas le même. pour tous les combattants, qui étaient répartis en plusieurs classes, déterminées par la fortune personnelle. Tite-Live décrit ainsi le classement de l’armée romaine au commencement de la république : Tous ceux qui avaient cent mille as de revenu et au delà formèrent quatre-vingts centuries, la moitié de jeunes gens, l’autre d’hommes plus âgés. Ces quatre-vingts centuries composèrent la première classe. Les vieillards étaient destinés pour la garde de la ville, les jeunes gens pour faire la guerre au dehors. On leur prescrivit, pour armes défensives, le casque, le bouclier, la bottine, la cuirasse de cuivre, et pour armes offensives la lance et l’épée. On y joignit deux centuries d’ouvriers, qui n’étaient point armés et qui se chargeaient du transport des machines de guerre. La seconde classe était composée de ceux qui avaient depuis soixante-quinze mille as de revenu jusqu’à cent exclusivement. Elle comprenait vingt centuries, tant d’hommes faits que de jeunes gens ; ils portaient l’écu au lieu du bouclier, et, à l’exception de la cuirassé qu’ils n’avaient pas, les autres armes étaient les mêmes. Le revenu fixé pour la troisième classe était de cinquante mille as ; il y avait le même nombre de centuries, la même séparation pour les âges, enfin les mêmes armes : seulement on leur supprima les bottines. La quatrième classe, dont le revenu se bornait à vingt-cinq mille as, conserva le même nombre de centuries, mais les armes furent changées ; on ne leur donna que la lance et pépée. Le nombre des centuries fut augmenté dans là cinquième classe : il y en avait trente. Ils n’avaient d’autres armes que la fronde et les pierres. On porta dans cette classe les accensi, les cors, les trompettes, distribués en trois centuries. Le revenu était fixé à onze mille as. Tous ceux qui en avaient un moindre furent réunis dans une seule centurie exempte du service militaire. On voit que les hommes absolument pauvres n’étaient pas astreints au service militaire, au moins pendant les premiers temps de la République. Il en était de même des affranchis et à plus forte raison des esclaves. Les riches ne cherchaient nullement à se soustraire au service militaire qu’ils considéraient au contraire comme un honneur et un privilège. Mais lorsqu’au lieu d’avoir à défendre ses foyers ou à combattre des ennemis qui étaient en même temps des voisins, on commença à faire des campagnes plus longues, parce qu’elles étaient plus lointaines, il fut nécessaire d’établir une solde pour l’armée. Cette solde, d’abord très minime, fut peu à peu augmentée, à cause de l’impossibilité où étaient des soldats laissés en garnison dans des villes lointaines de revenir cultiver leur champ ou exercer un métier quelconque pour subvenir à leur existence. A partir de Marius et des grandes guerres civiles, la composition de l’armée se modifia sensiblement. Les soldats se recrutèrent peu à peu parmi les habitants des provinces conquises. A la fin de l’empire, les véritables Romains avaient complètement disparu des armées qui se composaient à peu près exclusivement d’auxiliaires barbares. L’organisation des légions était restée la même, mais l’ancien patriotisme avait disparu et les soldats n’étaient plus que des mercenaires vendant leurs services au chef qui leur offrait le plus d’avantages. Il est donc nécessaire, lorsqu’on veut étudier les institutions militaires des Romains, de ne tenir compte ni de la première période historique, pendant laquelle l’armée n’est pas encore constituée, ni de la dernière pendant laquelle son organisation se ressent nécessairement de la décomposition générale de l’empire.

La cohorte prétorienne, fondée par Scipion l’Africain, était une sorte de gardé d’honneur qui ne devait jamais quitter le général en chef. Primitivement elle ne comprenait que cinq ou six cents hommes qui avaient tous fait leurs preuves sur les champs de bataille ; les prétoriens étaient exemptés des corvées et travaux du camp, et recevaient une paye plus forte que les autres soldats. Leur nombre fut augmenté pendant les guerres civiles et Auguste les logea à Rome où ils furent réunis dans un camp spécial. Leurs privilèges s’accrurent encore par la suite, et comme ils étaient attachés à la personne de l’empereur ils finirent par devenir une véritable puissance. Ce furent les prétoriens qui, après le meurtre de Caligula, portèrent Claude au pouvoir, et ce furent eux qui plus tard mirent l’empire à l’encan. Constantin, après sa victoire sur Maxence, abolit cette milice turbulente et détruisit son camp. La figure 354 montre des soldats de la garde prétorienne, d’après un bas-relief du Louvre.

Avant la bataille, il était d’usage que le général en chef, entouré de ses officiers, fit aux troupes une allocution pour enflammer leur courage. Pour être plus facilement aperçu, il montait sur un tertre, quand le terrain s’y prêtait, et quand le sol était plat on dressait une estrade sur laquelle il se plaçait pour faire sa harangue. Les auteurs anciens font tous mention de cet usage et les monuments montrent plusieurs représentations qui s’y rattachent. C’est ainsi que sur la colonne Antonine on voit l’empereur en train de faire une allocution. Il tient en main la lance et, recouvert de son manteau de campagne, il parle à ses soldats placés au bas de son estrade (fig. 355).

ORGANISATION DE L’ARMÉE.

— L’armée romaine a été dès l’origine divisée en légions, mais le nombre des

soldats qui composaient une légion a varié suivant les temps. Le nombre des

légions a naturellement suivi la même progression que la puissance militaire

de Rome. Malheureusement tout ce qui concerne Romulus et les premiers rois de

Rome ressemble tellement à la légende, qu’il est impossible de rien affirmer

sur ces époques reculées ; on ne peut consulter à cet égard que la tradition.

D’après les récits les plus accrédités il n’y aurait eu d’abord à Rome qu’une

seule légion composée de trois mille hommes. Après la réunion des Sabins,

Rome aurait eu trois légions, comprenant chacune tro Pour la cavalerie, on prenait un homme sur dix fantassins. Chaque légion avait ainsi trois compagnies équestres. Au reste, les écrivains anciens n’ont rapporté que des traditions assez vagues sur cette période. La légion comprit quatre mille hommes environ, à partir de Servius Tullius ; ce nombre fut élevé à cinq mille après la bataille de Cannes, et Marius le porta à six mille hommes, nombre qui a toujours été maintenu sous l’empire. Ainsi constituée, la légion comprenait dix cohortes de six cents hommes ; chaque cohorte se divisait en trois manipules de deux cents hommes, chaque manipule en deux centuries, chaque centurie en dix décuries. Le nombre des légions s’est augmenté avec la puissance romaine. Sous l’empire elles étaient ainsi distribuées : trois en Bretagne, seize sur les frontières du Rhin et du Danube, huit sur l’Euphrate, trois en Égypte, en Afrique et en Espagne. Mais ce nombre a varié et les légions ont souvent été employées à l’intérieur dans les discordes civiles.

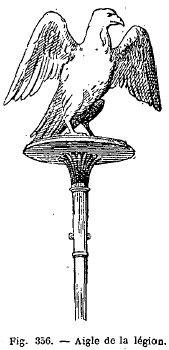

L’étendard de la légion était primitivement un loup, en

souvenir de Romulus. Sous Marius, on adopta un aigle d’argent, tenant le

foudre dans ses serres. L’aigle de la légion est représenté sur la figure 356.

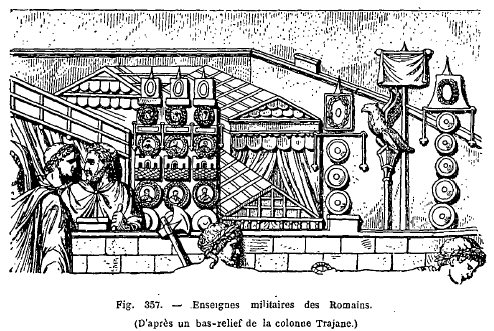

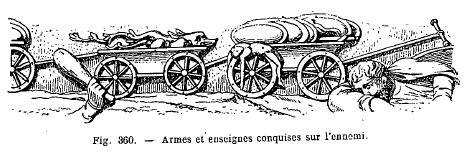

Au reste, il n’a pas toujours eu la même forme. Ainsi la figure 357, tirée de

la colonne Trajane, nous montre un aigle posé sur un support e La figure 359 montre un porte-enseigne de cohorte vu de dos. On y voit très bien comment la peau de bête qui lui couvre la tête se lie autour du cou par les pattes et retombe ensuite jusqu’aux reins. Le dragon est devenu, à partir de Trajan, l’enseigne des cohortes. C’était une sorte de drapeau militaire qui affectait la forme d’un serpent ou plutôt d’un dragon dont la gueule d’argent était entrouverte, tandis que le reste du corps était formé de peaux vides ou d’étoffes peintes. Le vent entrait dans la gueule du dragon et s’engouffrait dans les étoffes ou les peaux qu’il agitait en tous sens. Des emblèmes du même genre sont employés de nos jours par les Chinois et les Japonais. Ceux dont se servaient les Romains étaient empruntés aux barbares, et le dragon était en quelque sorte le drapeau caractéristique de ceux que Trajan a combattus. Sur la colonne Trajane on voit un chariot couvert de ces enseignes conquises sur l’ennemi (fig. 360).

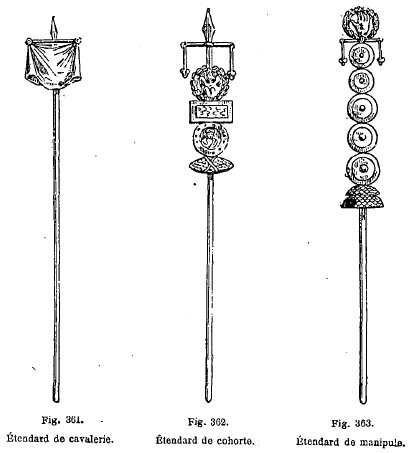

L’étendard des manipules est tout différent. Le mot manipule vient de la petite botte de foin que les premiers Romains portaient au haut d’une perche et qui leur servait d’enseigne. Plus tard, le manipule, qui formait, comme nous l’avons dit, la troisième partie d’une cohorte, eut pour étendard une succession de patères superposées et surmontées d’une couronne encadrant une main. Les figures 361 à 363 montrent les trois étendards les plus employés dans les armées romaines.

L’étendard de la cavalerie (vexillum) était une pièce d’étoffe carrée attachée par le haut à une traverse horizontale. C’était l’enseigne spéciale de la cavalerie romaine, mais elle fut plus tard employée pour les troupes auxiliaires. La figure 366 montre le manche et la traverse de cet étendard, dont l’étoffe était frangée par le bas. Les soldats romains se ralliaient au son du buccin, grande trompette recourbée que l’on voit sur un assez grand nombre de monuments et dont le son strident devait ressembler un peu à celui de notre cor de chasse. Le joueur de buccin, caractérisé par sa coiffure en tête d’ours, marchait derrière l’officier, comme le montre la figure 367, d’après un bas-relief de la colonne Trajane. Le buccin s’employait également dans la cavalerie. La figure 368, d’après un bas-relief de l’arc de Constantin, montre une charge de cavalerie au son du buccin. La légion romaine constituait un corps complet renfermant toutes les armes : les troupes légères ou vélites combattaient en avant du front. Ensuite venaient successivement les hastaires, qui formaient la première ligne, les princes qui formaient la seconde, et les triaires qui formaient la troisième. Les triaires étaient composés de vieux soldats d’élite formant un corps de réserve ; quand les deux premières lignes étaient renversées, ils ramenaient souvent la victoire par leur inébranlable discipline. Les hastaires et les princes se disposaient en pelotons ayant entre eux une distance égale à l’étendue de leur front : mais il y avait une distance double entre les pelotons des triaires, afin que quand les pelotons des premières lignes étaient renversés ou bousculés, les hommes qui les composaient pussent reformer aussitôt leurs rangs entre ces soldats aguerris et incapables de faiblesse. La cavalerie se plaçait habituellement sur les ailes ; généralement elle se disposait en petits carrés de huit hommes de front sur autant en profondeur. D’après ce qui précède on peut se faire une idée du choc d’une légion romaine. Les troupes légères commençaient en faisant voler une nuée de traits et aussitôt après elles s’écoulaient rapidement entre les pelotons de l’infanterie. Les trois lignes s’avançaient aussitôt au son des instruments et en accélérant le mouvement. Arrivés à vingt pas de l’ennemi, les hastaires lançaient le pilum, et se précipitaient en avant l’épée à la main. S’ils ne réussissaient pas à rompre au premier choc les rangs ennemis, ils se repliaient derrière les princes qui recommençaient la même manœuvre. Les triaires arrivaient ensuite et quand ils combattaient, les corps qui avaient donné le premier choc se trouvaient reformés en arrière. De cette façon l’ennemi était déjà fort ébranlé, lorsqu’il recevait le choc des triaires. Les hastaires, dit Polybe, plus avancés en âge que les vélites, ont ordre de porter l’armure complète, c’est-à-dire un bouclier convexe, large de deux pieds et demi et long de quatre pieds. Il est fait de deux planches collées l’une sur l’autre avec de la gélatine de taureau et couvertes en dehors, premièrement d’un linge, et par dessus d’un cuir de veau. Les bords de ce bouclier en haut et en bas sont garnis de fer pour recevoir les coups de taille, et pour empêcher qu’il ne se pourrisse contre terre. La partie convexe est encore couverte d’une plaque de fer, pour parer les coups violents comme ceux des pierres, des sarisses et de tout autre trait envoyé avec une grande force. L’épée est une autre arme des hastaires, qui la portent sur la cuisse droite et l’appellent l’ibérique. Elle frappe d’estoc et de taille, parce que la lame en est forte. Ils portent outre cela deux javelots, un casque d’airain et des bottines. De ces javelots, les uns sont gros, les autres minces : les plus forts sont ronds ou carrés ; les ronds ont quatre doigts de diamètre, et les carrés ont le diamètre d’un de leurs côtés ; les minces ressemblent assez aux traits que les hastaires sont encore obligés de porter. La hampe de tous ces javelots, tant gros que minces, est à peu près de trois coudées ; le fer, en forme de hameçon, qui y est attaché est de la même longueur que la hampe. Il avance jusqu’au milieu du bois et y est si bien cloué, qu’il ne peut s’en détacher sans se rompre, quoiqu’en bas et à l’endroit où il est joint avec le bois, il ait un doigt et demi d’épaisseur. Sur leur casque, ils portent encore un panache rouge ou noir formé de trois plumes droites, et hautes d’une coudée, ce qui, joint à leurs autres armes, les fait paraître une fois plus haut et leur donne un air grand et formidable. Les moindres soldats portent outre cela sur la poitrine une lame d’airain, qui a douze doigts de tous les côtés et qu’ils appellent le pectoral : c’est ainsi qu’ils complètent leur armure. Mais ceux qui sont riches de plus de dix mille drachmes, au lieu de ce plastron, portent une cotte de mailles. Les princes et les triaires sont armés de la même manière, excepté qu’au lieu de javelots ils ont des demi-javelots. Les vélites sont armés d’une épée, d’un javelot et d’une parme, espèce de bouclier fort et assez grand pour mettre un homme à couvert, car il est de figure ronde et il a trois pieds de diamètre. Ils ont aussi sur la tête un casque sans crinière, qui cependant est quelquefois couvert de la peau d’un loup ou de quelque autre animal, tant pour les protéger que pour les distinguer, et faire reconnaître à leurs chefs ceux qui se sont signalés dans les combats. Leur javelot est un espèce de dard, dont le bois a ordinairement deux coudées de long et un doigt de grosseur. La pointe est longue d’une grande palme, et si effilée qu’au premier coup elle se fausse, de sorte que lés ennemis ne peuvent la renvoyer. C’est ce qui la distingue des autres traits. A ces troupes légères se joignaient quelquefois les accensi, soldats auxiliaires qui étaient généralement assez mal armés, et que pour cette raison on reléguait plus souvent au dernier rang. La figure 369, tirée de la colonne Trajane, montre un de ces soldats auxiliaires qui tient dans les plis de sa tunique des balles de terre cuite, en même temps qu’il se sert de la fronde avec la main droite.

Tite-Live nous montre l’emploi de ces différentes troupes dans le récit suivant : Cette bataille, dit Tite-Live, eut toutes les apparences d’une guerre civile, tant la ressemblance était parfaite entre l’armée romaine et l’armée latine. Les Romains s’étaient servis auparavant du bouclier ; depuis qu’on eut établi une solde ils y substituèrent l’écu ; et au lieu que leur ordre de bataille était le même d’abord que celui de la phalange macédonienne, ils admirent depuis la division par manipules ; le manipule ensuite était subdivisé en plusieurs compagnies, dont chacune était composée de soixante-deux soldats, d’un centurion et d’un porte-drapeau. Sur le champ de bataille, la première ligne était formée par les hastaires, composant dix manipules, laissant entre eux un petit intervalle. Dans chacun de ces manipules d’hastaires il y avait vingt hommes de troupes légères ; le reste était la grosse infanterie armée de l’écu. Les troupes légères avaient pour toutes armes une haste et quelques dards gaulois. C’était dans ce corps de hastaires, qui formaient toujours le front de la bataille, que l’on plaçait cette première fleur de la jeunesse romaine, tous ceux qui entraient dans la puberté militaire. Derrière les hastaires venaient en seconde ligne ceux qu’on appelait les princes, d’un âge plus robuste, partagés également en dix, manipules, ayant tous l’écu et se faisant remarquer par la beauté de leurs armes : ces deux lignes d’hastaires et de princes s’appelaient les antepilani, parce qu’en effet ils étaient en avant d’un troisième corps, celui des triaires, composé de dix manipules aussi, mais chaque manipule de trois compagnies dont la première se nommait pilani. Chacun de ces manipules comprenait, sous trois drapeaux, cent quatre-vingt-six hommes. Sous le premier drapeau marchaient les triaires, vieux soldats d’une valeur éprouvée ; sous le second, les roraires, d’un âge moins avancé, ayant le moins de belles actions ; et sous, le troisième, enfin, les accensi, auxquels on avait le moins de confiance et qui, pour cette raison, étaient rejetés sur les derrières de l’armée, à l’extrémité de la ligne. Toutes les parties des légions qui composaient l’armée étaient rangées dans cet ordre ; c’étaient toujours les hastaires qui, les premiers, engageaient l’action. S’ils ne pouvaient suffire : à enfoncer l’ennemi, ils se retiraient à petits pas dans la ligne des princes, qui, après avoir ouvert leurs rangs pour les y recevoir, prenaient immédiatement leur place ; et alors les princes formaient la tête de la bataille ; les hastaires n’étaient plus qu’en seconde ligne. Pendant ce temps, les triaires restaient sous leurs drapeaux, un genou en terre, la jambe gauche étendue en avant, leurs écus sur l’épaule, leur javeline enfoncée en terre, dont ils tenaient la pointe presque droite ; et, dans cet état, ils présentaient l’aspect d’une armée retranchée derrière une haie de palissades. Si les princes ne réussissaient point encore dans leur attaque, ils reculaient insensiblement de la première ligne sur les triaires ; et de là ce proverbe si usité, qu’on en vient aux triaires, lorsqu’on éprouve une crise alarmante. Les triaires se remettant sur pied, après avoir ouvert leurs rangs pour laisser passer les princes et les hastaires, les resserraient aussitôt comme pour fermer tous les passages ; et, formant une ligne pressée et continue, ils tombaient sur l’ennemi. Ce corps battu, il n’y avait plus d’espoir ; mais il manquait rarement d’imprimer une grande terreur à l’ennemi, qui, au moment où il croyait n’avoir que des vaincus à poursuivre, voyait se lever tout à coup une ligne de bataille, composée de troupes fraîches, plus forte que toutes les autres. On levait ordinairement quatre légions, d’environ cinq mille fantassins chacune, avec un corps de trois cents cavaliers qui y était attaché. On y joignait un nombre égal de troupes que fournissaient les Latins, qui étaient alors nos ennemis, et qui avaient exactement la même ordonnance de bataille ; en sorte que non seulement les corps entiers de triaires, de princes, d’hastaires, trouvaient chacun dans l’armée latine un corps correspondant, mais il n’y avait pas même un centurion qui, à moins que les rangs ne se confondissent dans la mêlée, ne sût précisément à quel centurion il aurait affaire dans l’autre armée. Toute cette organisation paraît avoir disparu vers la fin de la république, quand la division en cohortes remplaça les anciennes divisions de la légion. On cessa alors de distinguer les légionnaires en hastaires, princes, triaires et vélites.

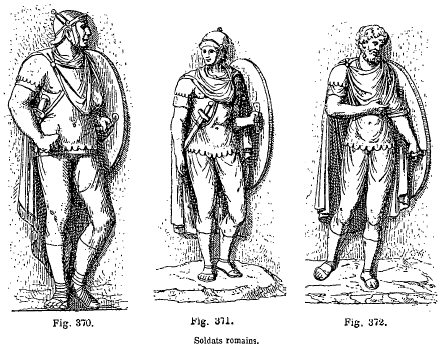

Les figures 370 à 372, tirées de la colonne Trajane, représentent des soldats romains, auxquels est confiée la garde des postes d’observation placés sur les bords du fleuve. Ils sont vêtus d’un pourpoint à bordure dentelée, par-dessus lequel est jeté un manteau (sagum). Ils portent un pantalon collant, et ont pour armes une épée et un bouclier : ils devraient également avoir la lance (hasta), mais comme elle n’est pas dans leur main, on peut supposer qu’ils l’ont déposée dans la tour, et qu’ils la reprendront au premier signal, d’autant plus que quelques-uns sont sans casques.

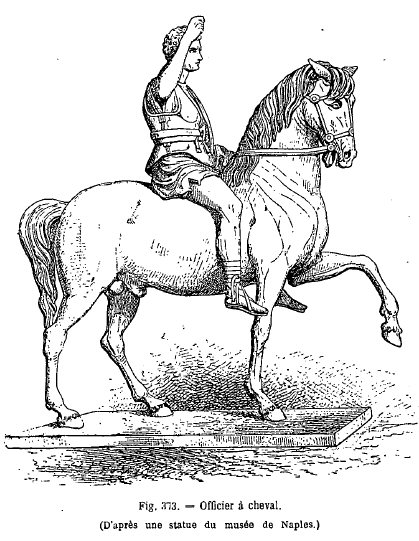

Plusieurs monuments nous montrent aussi les costumes de la cavalerie. La figure 373, d’après une statue équestre, est intéressante parce qu’elle montre l’équipement d’un officier supérieur. Cette figure, découverte à Herculanum, représente Marcus Balbus. L’armure de ce personnage est formée de deux pièces principales, celle de devant et celle de derrière ; elles offrent une particularité dans la manière dont on les reliait l’une à l’autre. Le côté droit montre une série de charnières traversées par une tige mobile, de façon que les deux plaques pouvaient être écartées ou rapprochées assez promptement, lorsqu’on voulait mettre ou ôter l’armure : les boucles et les agrafes ne paraissent que du côté gauche. Ce genre de cuirasse est celle que portaient généralement les officiers supérieurs, et quand on la posait par terre, les deux pièces qui la composaient demeuraient unies et la cuirasse vide se tenait debout. Dans cette armure, l’abdomen, les cuisses et les épaules étaient protégés par des bandes de cuir adaptées dans de petits trous pratiqués autour de la cuirasse.

Un cavalier romain est représenté sur la figure 374. Dans la colonne Trajane, d’où il est tiré, ce soldat fait partie d’un groupe de cavaliers qui repousse les Parthes envoyés au secours de l’ennemi.

Les armes de la cavalerie, dit Polybe, sont à peu près les mêmes que celles des Grecs ; mais anciennement les cavaliers n’avaient point de cuirasses, ils combattaient avec leurs simples vêtements : cela leur donnait beaucoup de facilité pour descendre promptement de cheval et pour y remonter de même. Comme ils étaient dénués d’armes défensives, ils couraient de grands risques clans la mêlée. D’ailleurs, leurs lances leur étaient fort inutiles pour deux raisons : la première, parce que, étant minces et branlantes, elles ne pouvaient être lancées juste, et qu’avant de frapper l’ennemi, la plupart se brisaient par la seule agitation des chevaux. La seconde raison, c’est que ces lances n’étant point ferrées par le bout d’en bas, quand elles s’étaient rompues par le premier coup, le reste ne pouvait plus leur servir en rien. Leur bouclier était fait de cuir de bœuf et assez semblable à ces gâteaux ovales dont on se sert dans les sacrifices. Cette sorte de bouclier n’était d’aucune défense dans aucun cas, il n’était pas assez ferme pour résister, et il l’était encore beaucoup moins, lorsque les pluies l’avaient amolli et gâté. C’est pourquoi leur armure ayant bientôt déplu, ils la changèrent contre celle des Grecs. En effet, les lances de ceux-ci se tenant raides et fermes portent le premier coup juste et violent, et servent également par l’extrémité inférieure qui est ferrée. De même leurs boucliers sont toujours durs et fermes, soit pour se défendre, soit pour attaquer. Aussi les Romains préférèrent bientôt ces armes aux leurs, car c’est de tous les peuples celui qui abandonne le plus facilement ses coutumes pour en prendre de meilleures. Après avoir pourvu à l’équipement et à la composition de l’infanterie, Servius forma douze centuries de chevaliers, tous pris parmi les citoyens les plus distingués. Il en ajouta six autres, qu’il attacha aux trois centuries de Romulus, sous les mêmes noms que celles-ci avaient reçus à leur inauguration. L’État fournit un fends de dix mille as pour l’achat des chevaux ; et pour leur nourriture on imposa sur les veuves une taxe annuelle de deux mille as. Toutes ces opérations soulagèrent le pauvre en faisant retomber toutes les charges sur les riches. A l’égard de la cavalerie, les mouvements que Scipion croyait les plus utiles en tout temps et auxquels il fallait qu’elle s’exerçât étaient de faire tourner le cheval à gauche, puis à droite, ensuite de le faire reculer. Pour les manœuvres d’escadrons, il les instruisait à faire face en arrière par escadrons en une seule conversion et à revenir ensuite à leur première position, ou à faire des mouvements circulaires par deux conversions, et enfin aux mouvements circulaires par trois conversions, à se porter en avant au trot des ailes ou du centre ; un ou deux pelotons ensemble, à revenir à. leur poste sans se désunir et sans perdre leurs rangs, à se ranger à l’une ou l’autre aile. Il exerçait aussi ses troupes à se ranger en bataille, soit en intervertissant l’ordre des rangs, soit en les faisant placer les uns derrière les autres. Il les exerçait encore à avancer sur l’ennemi et à faire retraite de manière que même en courant on ne quittât pas ses rangs, et que le même intervalle se trouvât toujours entre les escadrons ; car rien n’est plus inutile et plus dangereux que de faire charger une cavalerie qui a rompu ses rangs.

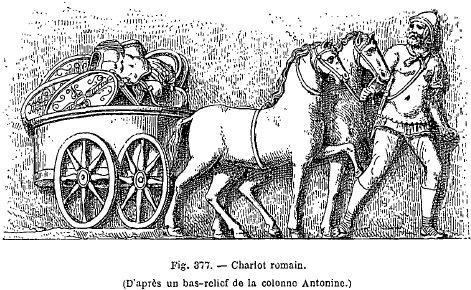

Des armées aussi considérables que celles des Romains devaient nécessairement emporter avec elles un matériel de guerre considérable. Les chariots consacrés à ces transports sont représentés sur plusieurs monuments. Sur la colonne Trajane, on voit un petit chariot à deux roues traîné par deux bœufs et transportant deux petits tonneaux qui renferment probablement du vin ou des subsistances (fig. 376). Ces chariots, qui accompagnaient l’armée dans toutes ses marches, étaient toujours escortés par des soldats. Une autre espèce de chariot, qui, cette fois, est traîné par des chevaux, est représenté sur la colonne Antonine (fig. 377). Celui-ci ne porte pas des vivres, nais des boucliers et des armures. Il est également escorté par un soldat qui tient la bride des chevaux.

Indépendamment des équipages qui accompagnent toujours une armée en marche, chaque soldat portait avec lui les bagages qui lui étaient personnellement nécessaires. Ces bagages étaient reliés ensemble et fixés au bout d’un bâton comme le montre la figure 378. On remarquera la même disposition sur les soldats qui traversent un pont sur la figure suivante.

Jules César fournit sur ce sujet quelques renseignements. Voici sur quel plan il fit construire le pont ; on joignait ensemble, à deux pieds d’intervalle, deux poutres d’un pied et demi d’équarrissage, un peu aiguisées par le bas, d’une hauteur proportionnée à celle du fleuve. Introduites dans l’eau à l’aide de machinés, elles y étaient fichées et enfoncées à coups de masse, non dans une direction verticale, mais en suivant une ligne en marche oblique et inclinée selon le fil de l’eau. En face et en descendant, à la distance de quarante pieds, on en plaçait deux autres, assemblées de la même manière et tournées contre la violence et l’effort du courant. Sur ces quatre poutres on en posait une de deux pieds d’équarrissage qui s’enclavait dans leur intervalle et était fixée à chaque bout par deux chevilles. Ces quatre pilotis, réunis par une traverse, offraient un ouvrage si solide, que plus la rapidité du courant était grande, plus elle consolidait cette construction. On jeta ensuite des solives d’une traverse à l’autre, et on couvrit le tout de fascines et de claies. De plus, des pieux obliquement fichés vers la partie inférieure du fleuve s’appuyaient contre les pilotis en forme de contreforts et servaient à briser le courant. Enfin, d’autres pieux étaient placés en avant du pont, à peu de distance, afin que, si les barbares lançaient des troncs d’arbres ou des bateaux pour abattre ces constructions, elles fussent ainsi protégées contre ces tentatives et que le pont n’en eût point à souffrir.

Les habitudes des Romains se modifièrent sensiblement vers la fin de l’empire, quand les armées furent presque complètement composées de barbares. Le costume des soldats se transforma également. Un soldat dalmate, sculpté sur un monument du musée de Bonn, porte un costume assez curieux qui s’arrondit en draperie devant les cuisses. Son glaive du côté droit et son poignard du côté gauche sont suspendus à des ceintures ou baudriers qui lui entourent le corps : la main droite porte une lance, et la tête est dépourvue de casque (fig. 380).

La figure 381 montre un soldat de l’empire d’Orient et peut ainsi nous faire connaître la physionomie que pouvaient présenter les armées de Théodose ou d’Héraclius. Le bouclier est rond et d’une convexité très prononcée. Ce guerrier, qui est probablement un officier, porte une longue chevelure, qui se bifurque au-dessus du front et retombe en boucles sur les épaules, tandis que les soldats romains portent toujours les cheveux courts.

On remarquera que ce costume est celui sous lequel on a représenté saint Michel, le chef de la milice céleste, pendant une grande partie du moyen âge. La raison en est que la plupart dès monuments des premiers siècles de l’ère chrétienne sont dus à des artistes byzantins, qui naturellement attribuaient aux saints et aux personnages célestes les costumes qu’ils avaient habituellement sous les yeux. LE CAMP. — Quand le temps de camper approche, dit Polybe, un tribun et quelques centurions prennent les devants. Après avoir examiné l’endroit oit le camp doit être assis, ils commencent d’abord par choisir un terrain, pour la tente du conseil, et l’aspect ou le côté de ce terrain où l’on devra loger les légions. Cela fait, on mesure l’étendue de terrain que doit occuper, le prétoire ; ensuite, on tire la ligne sur laquelle se dresseront les tentes des tribuns, au côté opposé, une autre ligne pour le logement des légions, et enfin on prend les dimensions de l’autre côté du prétoire. Comme toutes les distances sont marquées et connues par un long usage, ces mesures sont prises en fort peu de temps ; après quoi on plante le premier drapeau à l’endroit ou sera logé le consul, le second au côté que l’on a choisi, le troisième au milieu de la ligne sur laquelle seront les tribuns, le quatrième au logement des légions. Ces drapeaux sont de couleur pourpre, celui du consul est blanc. Aux autres endroits, on fiche de simples piques ou des drapeaux d’autre couleur. Les rues se forment ensuite, et l’on plante des piques dans chacune ; en sorte que quand les légions en marche approchent et commencent à découvrir le camp, elles en connaissent d’abord toutes les parties, le drapeau du consul leur servant à distinguer tout le reste ; et comme d’ailleurs chacun occupe toujours la même place dans le camp, chacun sait aussi dans quelle rue et en quel endroit de cette rue il doit loger, à peu prés comme si un corps de troupes entrait dans une ville où il aurait pris naissance.

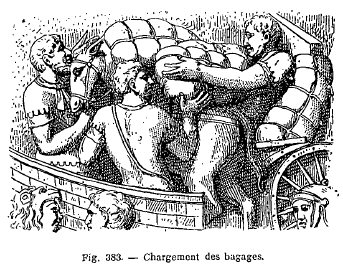

La figure 382 se rattache à l’établissement d’un camp romain ; on y voit des soldats romains qui vont déposer leurs bagages ; ils sont accompagnés de leurs chevaux. Sur la figure 383, on voit charger des bagages sur le dos des mulets ; c’est encore un sujet se rattachant à la formation des camps.

C’est à Polybe qu’il faut nécessairement recourir quand on veut connaître la disposition d’un camp romain ; quoique sa description soit un peu étendue nous n’avons pas cru devoir en rien retrancher. Voici, dit-il, de quelle manière campaient les Romains : le lieu choisi pour y asseoir le camp, on dresse la tente du général dans l’endroit d’où il pourra le plus facilement voir tout ce qui se passe et envoyer ses ordres. On plante un drapeau où la tente doit être mise, et autour Mon mesure un espace carré, en sorte que les quatre côtés soient éloignés du drapeau de cent pieds et que le terrain que le consul occupe soit de quatre arpents. On loge les légions romaines à l’un des côtés le plus commode pour aller chercher de l’eau et des fourrages. Pour chaque légion, il y a six tribuns, et il y a deux légions pour chaque consul ; ils ont donc l’un et l’autre chacun douze tribuns, qui sont tous logés sur une ligne droite, parallèle au côté qu’on a choisi et distante de ce côté de cinquante pieds. C’est dans cet espace que sont les chevaux, les bêtes de charge et tout l’équipage des tribuns. Leurs tentes sont tournées de façon qu’elles ont derrière elles le prétoire (fig. 384 E), et devant, tout le reste du camp. C’est pourquoi nous appellerons désormais le front, cette ligne qui regarde le camp ; les tentes des tribuns, également distinctes les unes des autres, remplissent en travers autant de terrain que les légions. On mesure ensuite un autre espace de cent pieds, le long des tentes des tribuns, et ayant tiré une ligne qui, parallèle à ces tentes, ferme la largeur du terrain, on commence à loger les légions. Pour cela on coupe perpendiculairement la ligne par le milieu ; du point où elle est coupée on tire une ligne droite, et à vingt-cinq pieds de chaque côté de cette ligne on loge la cavalerie des deux légions vis-à-vis l’une de l’autre et séparées par un espace de cinquante pieds. Les tentes, soit de l’infanterie, soit de la cavalerie, sont disposées de la même manière, car les compagnies et les cohortes occupent un espace carré et sont tournées vers les rues : la longueur de cet espace est de cent pieds le long de la rue, et pour la largeur on fait en sorte ordinairement qu’elle soit égale à la longueur, excepté au logement des alliés. Quand les légions sont plus nombreuses, on augmente à proportion la longueur et la largeur du terrain. La cavalerie ainsi logée vers le milieu des tentes des tribuns, on pratique une sorte de rue qui commence à la ligne dont nous avons parlé, et à la place qui est devant les tentes des tribuns. Tout le camp est ainsi coupé en rues, parce que des deux côtés les cohortes sont rangées en longueur. Derrière la cavalerie sont logés les triaires, une compagnie derrière une cohorte, Dune et l’autre dans la même forme. Ils se touchent par le terrain, mail les triaires tournent le dos à la cavalerie, et chaque compagnie n’a de largeur que la moitié de sa longueur, parce que pour l’ordinaire ils sont moitié moins nombreux que les autres corps. Malgré cette inégalité de nombre, comme on diminue de la largeur, ils ne laissent pas d’occuper en longueur un espace égal aux autres. A cinquante pieds des triaires, vis-à-vis, on place les princes sur le bord de l’intervalle, ce qui fait une seconde rue, qui commence, aussi bien que celle de la cavalerie, à la ligne droite ou à l’espace de cent pieds qui sépare les tribuns et finit au côté que nous avons appelé le front du camp. Au dos des princes on met les hastaires qui, tournés à l’opposite, se touchent par le terrain, et comme chaque partie d’une légion est composée de dix compagnies, il arrive de là que toutes les rues sont également longues et qu’elles aboutissent toutes au côté qui est le front du camp, vers lequel sont aussi tournées les dernières compagnies. Les hastaires logés, à cinquante pieds d’eux et vis-à-vis campe la cavalerie des alliés, commençant à la même ligne et s’étendant jusqu’au même côté que les hastaires. Or, les alliés, après qu’on en a retranché les extraordinaires, sont en infanterie égaux en nombre aux légions romaines ; mais, en cavalerie, ils sont le double plus nombreux, et on en ôte un tiers pour faire la cavalerie extraordinaire. On leur donne donc en largeur du terrain à proportion de leur nombre, mais en longueur, ils n’occupent pas plus d’espace que les légions romaines. Les quatre rues faites, derrière cette cavalerie se place l’infanterie des alliés, en donnant à leur terrain une largeur proportionnée, et se tournant du côté du retranchement de sorte qu’elle a vue sur les deux côtés du camp. A la tête de chaque compagnie sont, sur les deux côtés, les tentes des centurions. Dans la disposition tant de la cavalerie que de l’infanterie, on fait en sorte qu’entre la cinquième et sixième cohorte, il y ait une séparation de cinquante pieds, laquelle fait une nouvelle rue qui, traversant le camp, est parallèle aux tentes des tribuns. Cette rue s’appelle la. Quintaine, parce qu’elle se trouve au-dessous de cinq cohortes. L’espace qui reste derrière les tentes des tribuns et aux deux côtés de la tente du consul, on en prend une partie pour le marché et l’autre pour le questeur et les munitions. A droite et à gauche, derrière la dernière tente des tribuns, près des côtés du camp et en ligne droite, est le logement de la cavalerie extraordinaire et des autres cavaliers volontaires. Toute cette cavalerie a vue, une partie sur la place du questeur et l’autre sur le marché. Elle ne campe pas seulement auprès des consuls, souvent elle les accompagne dans les marchés, en un mot elle est habituellement à portée du consul et du questeur pour exécuter ce qu’ils jugent à propos. Derrière ces cavaliers se loge l’infanterie extraordinaire et la volontaire. Ils ont vue sur le retranchement et font pour le consul et le questeur le même service que la cavalerie dont nous venons de parler. Devant ces dernières troupes, on laisse un espace de cent pieds, parallèle aux tentes des tribuns, et qui, s’étendant sur les places du marché et du trésor, traverse toute l’étendue du camp. Au-dessous de cet espace est logée la cavalerie extraordinaire des alliés, ayant vue sur le marché, le prétoire et le trésor. Un chemin ou une rue large de cinquante pieds partage en deux le terrain de la cavalerie extraordinaire, descendant à angle droit depuis le côté qui ferme le derrière du camp jusqu’à l’espace dont nous parlions tout à l’heure et au terrain qu’occupe le prétoire. Enfin, derrière la cavalerie extraordinaire des alliés campe leur infanterie extraordinaire, tournée du côté du retranchement et des derrières du camp. Ce qui reste d’espace vide des deux côtés est destiné aux étrangers et aux alliés qui viennent au camp pour quelque occasion que ce soit, Toutes choses ainsi rangées, on voit que le camp forme une figure carrée et que, tant par le partage des terres que pour la disposition du reste, il ressemble beaucoup à une ville. Du retranchement aux tentes, il y

a deux cents pieds de distance, et ce vide leur est d’un très grand usage

soit pour l’entrée, soit pour la sortie des légions, car chaque corps

s’avance dans cet espace par la rue qu’il a devant lui, et les troupes ne

marchant point par le même chemin ne courent pas risque de se renverser et de

se fouler aux pieds. De plus on met là les bestiaux et tout ce qui se prend

sur l’ennemi, et on y monte la garde pendant la nuit. Un autre avantage

considérable, c’est que dans les attaques de nuit, il n’y a ni feu ni trait

qui puisse être jeté jusqu’à eux, ou si cela arrive, ce n’est que très

rarement ; et encore qu’en peuvent-ils souffrir, étant à une si grande

distance et à couvert sous leurs tentes ? Après le détail que nous avons donné du nombre des fantassins et des chevaux dans chaque légion, soit qu’elles soient de quatre ou cinq mille hommes ; de la hauteur, longueur et largeur des cohortes, de l’intervalle qu’on laisse pour les rues et pour les places, il est aisé de concevoir l’étendue du terrain qu’occupe une armée romaine, et par conséquent toute la circonférence du camp. Si, dès l’entrée de la campagne, il s’assemble un plus grand nombre d’alliés qu’à l’ordinaire, ou que pour quelque raison, il en vienne de nouveaux pendant son cours, outre le terrain que nous avons marqué, on fait un logement à ceux-ci dans le voisinage du prétoire, dût-on pour cela, s’il était nécessaire, ne se servir que d’une place pour le marché ou pour le trésor. A l’égard de ceux qui ont joint d’abord l’armée romaine, des deux côtés du camp on leur fait une rue pour les loger à la suite des légions. S’il arrive que quatre légions et deux consuls se rencontrent en dedans du même retranchement, pour comprendre la manière dont ils sont campés, il ne faut que s’imaginer deux armées tournées l’une vers l’autre, et jointes par les côtés où les extraordinaires de l’une et l’autre armée sont placés, c’est-à-dire par la queue du camp ; et alors le camp fait un carré long, qui occupe un terrain double du premier et qui a une fois et demie de plus de tour. Telle est la manière de se camper des consuls lorsqu’ils se joignent ensemble ; toute la différence qu’il y a, c’est que le marché, le trésor et les tentes des consuls se mettent entre les deux camps.

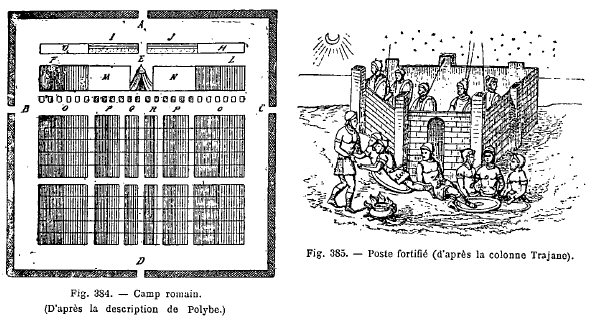

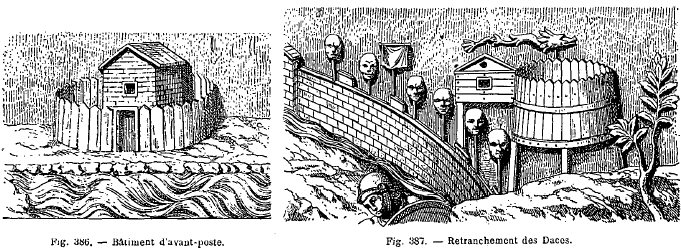

La figure 384 reproduit le plan consulaire d’un camp romain, d’après Polybe. L’encadrement noir indique le fossé avec le retranchement qui entoure le camp, dont la forme est rigoureusement carrée. Le haut de ce fossé était défendu par une forte enceinte de palissades. Chacun des quatre côtés du camp avait une entrée particulière marquée par A. B. C. D. sur le plan. Une grande rue latérale allant de B à C, et appelée voie principale sépare le camp en deux parties de grandeur inégale. Dans la plus petite, qui forme la partie supérieure du plan, on trouve le prétoire ou tente du général, E, en dessous de laquelle sont indiquées les tentes des tribuns romains et des généraux alliés ; rangées en files le long de la voie principale. L’espace concédé au questeur et au commissariat placé sous ses ordres est indiqué en M, et la lettre N montre l’emplacement de la place du marché. Les autres lettres de la partie supérieure indiquent le lieu de campement de quelques troupes d’élite, romaines ou alliées, formant la garde consulaire et autre. La partie inférieure du plan comprend les soldats des deux légions qui constituent le camp. Elles sont séparées par une rue centrale allant du prétoire à la porte D, et sont disposées de telle façon que les Romains occupent le centre et les alliés la partie extérieure. Les tours que les Romains élevaient soit pour observer les mouvements de l’ennemi, soit comme fortifications dans les postes avancés, étaient quelquefois bâties en pierre de taille ; elles étaient pourvues d’un toit pointu et entourées d’une palissade de pieux disposée circulairement autour de la construction. C’est ce que montre la figure 385, qui est tirée de la colonne Trajane. Il faut observer toutefois que cette tour, sculptée dans la partie la plus mince du bas-relief, et tout en bas de la spirale, a peut-être été raccourcie pour une nécessité de la sculpture ; car les tours qu’on voit sur d’autres monuments sont généralement plus élevées.

La figure 386 représente un bâtiment d’avant-poste et sur la figure 387 on voit un retranchement des Daces posé sur une colline c’est une muraille crénelée, sur laquelle on aperçoit des têtes de prisonniers romains fixées sur des lances, ainsi qu’un vexillum (drapeau de la cavalerie romaine). On voit aussi des constructions en bois élevées sur des pieux et le dragon qui semble dominer le tout. Ce dragon était l’enseigne des Daces : sa gueule est fixée sur une longue perche et son corps, formé d’étoffes bariolées et enflé par le vent, imite les mouvements du serpent. Lorsque le camp est établi, dit Polybe, les tribuns assemblés reçoivent le serment de tout ce qu’il y a d’hommes dans chaque légion tant libres qu’esclaves. Tous jurent l’un après l`autre et le serment qu’ils font consiste à promettre qu’ils ne voleront rien dans le camp, et que ce qu’ils trouveront ils le porteront aux tribuns. Ensuite, on commande deux cohortes tant des princes que des hastaires de chaque légion, pour garder le quartier des tribuns ; comme pendant le jour, les Romains passent la plupart du temps dans cette place, on a soin d’y faire jeter de l’eau et de la tenir propre. Des cohortes qui restent (car nous avons vu que dans chaque légion il y avait six tribuns et vingt cohortes de princes et de hastaires), chaque tribun en tire trois ad sort pour son usage particulier. Ces trois cohortes sont obligées, chacune à son tour, de dresser sa tente, d’aplanir le terrain d’alentour et de clore, s’il en est besoin, ses équipages de haies pour la plus grande sûreté. Elles font aussi la garde autour de lui. Cette garde est de quatre soldats, deux devant la tente et deux derrière près des chevaux. Comme chaque tribun a trois cohortes, et que chacune d’elles est de plus de cent hommes, sans compter les triaires et les vélites qui ne servent point, ce service n’est pas pénible, puisqu’il ne revient à chaque compagnie que de quatre en quatre jours. Cette garde est non seulement chargée de faire toutes les fonctions auxquelles il plaît aux tribuns de l’employer ; elle est destinée aussi à relever sa dignité et son autorité. Pour les triaires, exempts du service des tribuns, ils font la garde auprès des chevaux, quatre par cohorte chaque jour pour la compagnie qui est immédiatement derrière eux. Leur fonction est de veiller sur bien des choses, mais particulièrement sur les chevaux, de’ peur qu’ils ne s’embarrassent dans leurs liens, ou que, détachés ou mêlés parmi d’autres chevaux, ils ne causent du trouble et du mouvement dans le camp. De toutes les cohortes d’infanterie, il y en a toujours une qui à son tour garde la tente du consul, tant pour la sûreté de sa personne que pour l’ornement de sa dignité. Pour le fossé et le retranchement, c’est aux alliés à les faire aux deux côtés où ils sont logés ; les deux autres côtés sont pour les Romains, un pour chaque légion. Chaque côté se distribue par parties, selon le nombre des cohortes et à chacune il y a un centurion qui préside à l’ouvrage ; et quand tout le côté est fini, ce sont deux tribuns qui l’examinent et l’approuvent. Les tribuns sont encore chargés du soin de tout le reste du camp, où ils commandent deux tour à tour pendant deux des six mois que dure la campagne. Ceux à qui ce commandement échoit par le sort président à tout ce qui se fait dans-le camp. Cette charge parmi les alliés est exercée par les préfets. Dès le point du jour, les cavaliers et les centurions se rendent aux tentes des tribuns, et ceux-ci à celle du consul, de qui ils apprennent ce qui doit se faire, et ils en font part aux cavaliers et aux centurions, qui le communiquent aux soldats quand l’occasion s’en présente. Le mot d’ordre de la nuit se donne de cette manière. Parmi les cohortes de la cavalerie et de l’infanterie qui ont leurs logements au dernier rang, on choisit un soldat que l’on exempte de toutes les gardes. Tous les jours au coucher du soleil, ce soldat se rend à la tente du tribun, y prend le mot d’ordre qui est une petite planche où l’on a écrit quelques mots, et s’en retourne à sa cohorte. Ensuite, prenant (les témoins, il met la planche et le mot d’ordre entre lés mains du chef de la cohorte suivante. Celui-ci le donne à celui qui le suit, et ainsi des autres, jusqu’à-ce que le mot d’ordre passe aux cohortes qui sont les plus voisines des tribuns, auxquels il faut que ce signal soit reporté avant la fin du jour ; et c’est par ce moyen qu’ils savent que ce mot d’ordre a été donné à toutes les cohortes, et que c’est par elles qu’il leur est venu. S’il en manque quelqu’un, sur-le-champ il examine le fait, et voit par l’inscription quelle cohorte n’a point apporté le signal, et celui qui en est cause est aussitôt puni selon qu’il le mérite. Pour les gardes de la nuit, il y a une cohorte entière pour le général et le prétoire. Les tribuns et les chevaux sont gardes par les soldats que l’on tire pour cela de chaque cohorte, selon ce que nous avons dit plus haut. La garde de chaque cohorte se prend dans la cohorte même. Les autres gardes se distribuent au gré du général. Pour l’ordinaire, on en donne trois au questeur et trois à chacun des deux lieutenants. Les côtés extérieurs sont confiés au soin des vélites qui, pendant le jour, montent la garde tout le long du retranchement ; car tel est leur service ; et, de plus, il y en a dix pour chaque porte du camp. Des quatre qui sont tirés de chaque cohorte pour la garde, celui qui la doit monter le premier est conduit sur le soir par un officier subalterne au tribun, qui leur donne à tous une petite pièce de bois marquée de quelque caractère ; après quoi ils s’en vont chacun à son poste. C’est la cavalerie qui fait les rondes. Dans chaque légion, le capitaine de la première compagnie avertit le matin un de ses officiers subalternes de donner ordre à quatre cavaliers de sa compagnie de faire la ronde avant le dîner. Sur le soir, il doit encore avertir le capitaine de la seconde compagnie de faire la ronde le jour suivant. Celui-ci averti donne le même avis pour le troisième jour et les autres de suite font la même chose. Là-dessus l’officier subalterne de la première compagnie en prend quatre cavaliers qui tirent au sort la garde. Ensuite ils se rendent à la tente du tribun, de qui ils apprennent par écrit quel corps et combien de gardes ils doivent visiter. Après quoi ces quatre cavaliers montent la garde à la première compagnie des triaires, dont le capitaine est chargé de sonner de la trompette à chaque heure que la garde doit être montée. Le signal donné, le cavalier à qui la première garde est échue en fait la ronde, accompagné de quelques amis, dont il se sert pour témoins ; et il visite non seulement les gardes postées au retranchement et aux portes, mais encore toutes celles qui sont à chaque cohorte et à chaque compagnie. S’il trouve la garde de la première veille sur pied et alerte, il reçoit d’elle la petite pièce de bois ; s’il la rencontre endormie ou si quelqu’un y manque, il prend à témoin ceux qui sont près de lui et se retire. Toutes les autres rondes se font de la même manière. A chaque veille on sonne de la trompette afin que ceux qui font la garde soient avertis en même temps ; et c’est pendant le jour une des fonctions des capitaines de la première cohorte des triaires de chaque légion. Pour lever le camp, voici la manière dont les Romains s’y prennent : le premier signal donné, on détend les tentes et on plie bagage, en commençant néanmoins par celles des consuls et des tribuns ; car il n’est pas permis de dresser et de détendre des tentes avant que celles-ci aient été dressées ou étendues. Au second signal, on met les bagages sur les bêtes de charge et au troisième signal les premières marchent et tout le camp s’ébranle. LES MACHINES DE CUERRE. — Les machines de jet étaient de trois espèces : les catapultes et les scorpions qui lançaient spécialement des traits, et les balistes avec lesquelles on lançait des pierres. La catapulte, qui envoie de grosses flèches à des distances souvent considérables, est une machine composée d’un châssis de charpente à deux montants verticaux assemblés par deux traverses parallèles. Un écheveau de cordes de nerfs, faisant l’office de la corde d’un arc, est tendu à l’aide d’un moulinet mû par deux ou quatre hommes et lance le trait qu’un servant pointe tandis qu’un autre fait partir la détente. Le trait vole avec une vitesse double de celle des flèches ordinaires et porte beaucoup plus loin. Tout l’appareil, qui forme une sorte de batterie, repose sur une forte colonne de charpente que l’on peut faire pivoter pour tirer à droite ou à gauche. Le scorpion est une machine du même genre, mais beaucoup plus petite et par conséquent plus portative, et qui, au lieu d’envoyer un gros trait, lance une infinité de petits traits. Le rapport du scorpion avec la catapulte est donc à peu près le même que celui qui existe aujourd’hui entre la mitrailleuse et le canon de gros calibre. La baliste, qui lance des pierres, est également mise en mouvement par un gros écheveau de nerfs. Un levier, maintenu verticalement par un crochet, s’abat horizontalement quand le crochet est défait par un coup de maillet et envoie le projectile dont la course décrit environ le quart d’un cercle. Des chariots attelés de mulets traînaient les catapultes toutes montées à la suite des cohortes, ainsi que les scorpions, mais pour les balistes on employait des chariots plats traînés par des bœufs. Les engins envoyés par les machines de guerre pouvaient atteindre à six ou huit cents mètres de distance. Les projectiles enflammés dont se servaient les anciens étaient de plusieurs sortes. César parle de boulets d’argile rougis au feu qu’on lançait avec la fronde et de dards enflammés qui incendiaient les huttes couvertes en paille. il parle également de tonneaux de suif, de poix et de menu bois, que les défenseurs d’une ville assiégée faisaient rouler sur les travaux des assaillants, afin de les incendier. Un fragment de Polybe décrit une machine à lancer du feu qui était employée sur les vaisseaux rhodiens. Des deux côtés de la proue, dit-il, à l’intérieur du bâtiment, sur la partie supérieure, deux ancres étaient placées l’une près de l’autre et fixées par des coins, de manière que leurs extrémités s’avançaient assez loin dans la mer ; de la tête d’un de ces coins pendait, à l’aide d’une chaîne de fer, un vase portant une grande quantité de feu ; de telle sorte qu’à chaque fois qu’approchait, soit vis-à-vis, soit sur les côtés, un vaisseau ennemi, on secouait sur lui ce feu qui ne pouvait endommager le bâtiment sur lequel il était placé, attendu que par l’inclinaison de la machine, il s’en trouvait fort éloigné. Le feu grégeois, qui a eu tant d’importance au moyen âge, ne paraît pas avoir été employé avant le VIIe siècle de notre ère ; il n’y a donc pas lieu de s’en occuper ici.

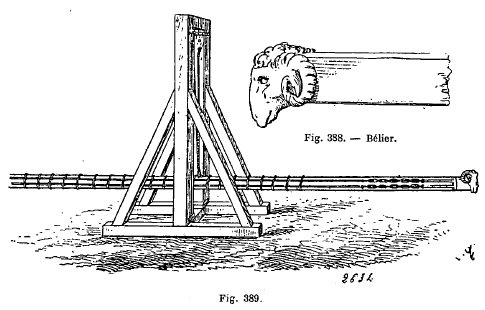

Le bélier était une puissante machine dont les anciens se servaient dans les siéges, à peu près dans les mêmes cas où nous employons aujourd’hui l’artillerie. Elle se composait d’une grosse poutre de bois, munie à l’extrémité d’une masse de fer en forme de tête de bélier (fig. 388) : quand on voulait pratiquer une brèche contre les murailles d’une place fortifiée, on poussait la poutre avec violence de manière que la tête du bélier allât heurter contre les pierres et les désagréger. Primitivement le bélier était porté par un grand nombre d’hommes qui n’avaient d’autres ressources que leurs bras pour le faire manœuvrer. C’est ainsi que les Daces l’emploient sur un bas-relief de la colonne Trajane. Plusieurs perfectionnements furent apportés dans l’emploi du bélier : le plus important consista à le suspendre à une poutre placée sur des montants : on le manœuvrait ainsi dans tous les sens avec beaucoup moins de fatigue corporelle et en même temps avec beaucoup plus de force. Ensuite on imagina de le fixer sur un châssis monté sur des roues et on le couvrit de planches pour protéger les combattants contre les traits de l’ennemi. La figure 389 nous montre un bélier en mouvement. Comme toutes les villes assiégées étaient munies de fortes murailles crénelées et garnies de tours ; l’assiégeant creusait devant la place une contrevallation renforcée aux angles de tours en charpentes, et s’il craignait l’arrivée d’une armée de secours, il traçait une circonvallation qui le protégeait lui-même, de manière à pouvoir jouer à la fois le rôle d’assiégé et d’assiégeant, comme le fit César au siège d’Alise. Les Romains élevaient en outre de grandes tours roulantes, construites en charpentes, et dont la hauteur dépassait quelquefois celle des tours qui défendaient la place. Ces tours, nommées ambulatoires, parce qu’on les changeait de place en les poussant le plus près possible des murailles ennemies, avaient généralement huit étages. Elles étaient garnies de soldats et revêtues à l’extérieur de peaux mouillées, qui les préservaient de l’incendie qu’auraient pu causer les projectiles enflammés lancés de la place. Les tours ambulatoires contenaient presque toujours un bélier, qui sapait le bas de la muraille, tandis que les archers et les frondeurs placés en haut s’efforçaient de dégarnir le rempart de ses défenseurs. En général, ce n’est qu’après plusieurs attaques réitérées qu’on pouvait donner l’assaut.

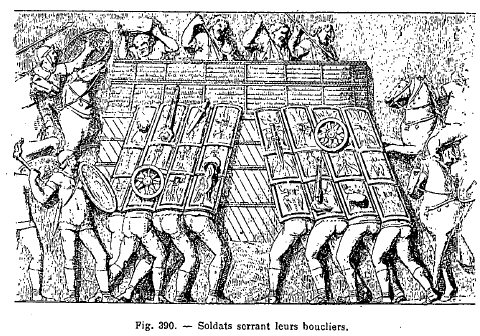

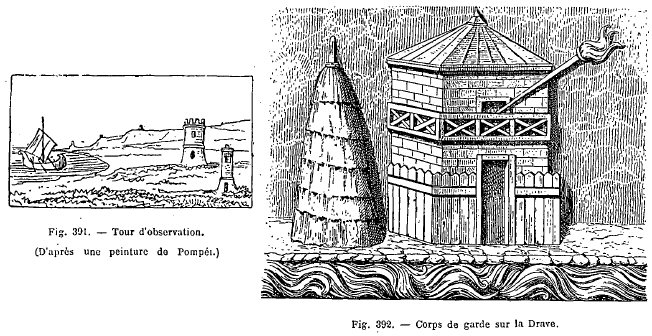

Un groupe de la colonne Antonine montre comment les soldats romains réunissaient leurs boucliers de manière à se préserver des projectiles que les assiégés pouvaient lancer sur eux. Il représente en effet des soldats se préparant à faire l’assaut d’une forteresse des Germains : on les voit s’avancer jusqu’au pied de la muraille, en élevant les boucliers au-dessus de leurs têtes et de leurs épaules (fig. 390). Ils sont très rapprochés, de sorte que les boucliers non seulement se touchent, mais se recouvrent mutuellement par leur bord ; leur réunion forme une masse compacte comme l’écaille d’une tortue ou la pente d’un toit et les projectiles glissaient dessus sans avoir blessé personne. Dans cette manœuvre une partie des soldats mettaient un genou en terre tandis que les autres se tenaient debout, de façon que l’inclinaison des boucliers rejetât promptement hors des rangs les projectiles qui tombaient. L’historien Polybe, faisant le récit de l’attaque de Syracuse, que défendait Archimède, décrit ainsi les machines de guerre employées dans ce combat célèbre : Lorsque Marcus Marcellus attaqua l’Achradine de Syracuse, sa flotte était composée de soixante galères à cinq rangs de rames, qui étaient remplies d’hommes armés d’ares, de frondes et de javelots pour balayer les murailles. Il avait encore huit galères à cinq rangs de ramis, d’un côté desquelles on avait ôté les bancs, aux unes à droite, aux autres à gauche, et que l’on avait jointes ensemble deux à deux par les côtés où il n’y avait plus de bancs. C’étaient ces galères qui, poussées par les rameurs du côté opposé à la ville, approchaient des murailles les machines appelées sambuques, et dont il faut expliquer la construction. C’est une échelle de la largeur de quatre pieds qui, étant dressée, est aussi haute que les murailles. Les deux côtés de cette échelle sont garnis de balustrades et de courroies de cuir qui règnent jusqu’à son sommet. On la couche en long sur les côtés des deux galères jointes ensemble, de sorte qu’elle passe de beaucoup les éperons ; et au haut des mâts de ces galères, on attache des poulies et des cordes. Quand on doit se servir de cette machine, on attache les cordes à l’extrémité de la sambuque, et des hommes l’élèvent de dessus la poupe par le moyen -des poulies : d’autres sur la proue aident aussi à l’élever avec des leviers : Ensuite, lorsque les galères ont été poussées à terre par les rameurs des deux côtés extérieurs, on applique ces machines à la muraille. Au haut de l’échelle est un petit plancher bordé de claies de trois côtés, sur lequel quatre hommes repoussent en combattant ceux qui des murailles empêchent qu’on applique la sambuque. Quand elle est appliquée et qu’ils sont arrivés sur la muraille, ils jettent bas les claies et, à droite et à gauche, ils se répandent dans les créneaux des murs et dans les tours. Le reste des troupes les suit sans crainte que la machine leur manque, parce qu’elle est fortement attachée avec des cordes aux deux galères. Or ce n’est pas sans raison que cette machine a été appelée sambuque ; on lui a donné ce nom, parce que l’échelle étant dressée, elle forme avec le vaisseau un ensemble qui a l’air d’une sambuque. Tout étant préparé, les Romains se disposaient à attaquer les tours ; mais Archimède avait aussi, de son côté, construit des machines propres à lancer des traits à quelque distance que ce fût. Les ennemis étaient encore loin de la ville qu’avec des balistes et des catapultes plus grandes et plus fortement bandées, il les perçait de tant de traits qu’ils ne savaient comment les éviter. Quand les traits passaient au delà, il en avait de plus petites proportionnées à la distance, ce qui jetait une, si grande confusion parmi les Romains, qu’ils ne pouvaient rien entreprendre, de sorte que Marcellus, ne sachant quel parti prendre, fut obligé de faire avancer sans bruit ses galères pendant la nuit. mais quand elles furent vers la terre à portée du trait, Archimède inventa un autre stratagème contre ceux qui combattaient de dessus leurs vaisseaux. Il fit percer à hauteur d’homme et dans la muraille des trous nombreux et de la largeur de la main. Derrière ces meurtrières, il avait posté des archers et des arbalétriers qui, tirant. sans cesse sur la flotte, rendaient inutiles tous les efforts des soldats romains. De cette manière, soit que les ennemis fussent près, soit qu’ils fussent loin, non seulement il empêchait tous leurs projets de réussir, mais encore il en tuait un grand nombre. Et quand on commençait à dresser des sambuques, des machines disposées au dedans des murailles et que l’on n’apercevait pas la plupart du temps s’élevaient sur les forts et étendaient leurs becs bien loin en dehors de remparts. Les unes portaient des pierres qui ne pesaient pas moins de six cents livres, les autres des masses de plomb d’une égale pesanteur. Quand les sambuques s’approchaient, on tournait avec un câble les becs de ces machines où il était nécessaire, et par le moyen d’une poulie que l’on lâchait, on faisait tomber sur la sambuque une pierre, qui ne brisait pas seulement cette machine, mais encore le vaisseau, et jetait ceux qui s’y trouvaient dans un extrême péril. Il y avait encore d’autres machines qui lançaient sur les ennemis qui s’avançaient, couverts par des claies, des pierres d’une grosseur suffisante pour faire quitter la proue des navires à ceux qui y combattaient. Outre cela, on faisait tomber une main de fer attachée à une chaise, avec laquelle celui qui dirigeait le bec de la machine comme le gouvernail d’un navire ; ayant saisi la proue d’un vaisseau, abaissait l’autre bout du côté de la ville. Quand, soulevant la proue dans les airs, il avait dressé le vaisseau sur la poupe, alors liant le bras du levier pour le rendre immobile, il lâchait la chaîne par le moyen d’un moulinet ou d’une poulie. 11 arrivait nécessairement alors que ces vaisseaux ou bien tombaient sur le côté, ou bien étaient entièrement culbutés ; et, la plupart du temps, la proue retombant de très haut dans la mer, ils étaient submergés au grand effroi de ceux qu’ils portaient. Marcellus était dans un très grand embarras ; tous ses projets étaient renversés par les inventions d’Archimède ; il faisait des pertes considérables, les assiégés se riaient de tous ses efforts. Cependant il ne laissait pas que de plaisanter sur les inventions du géomètre. Cet homme, disait-il, se sert de nos vaisseaux comme de cruches pour puiser de l’eau, et il chasse ignominieusement nos sambuques à coups de bâton, comme indignes de sa compagnie. LES SIGNAUX. — Les pays voisins des frontières où l’on pouvait redouter des incursions et les côtes de la Méditerranée étaient garnis de petites tours d’observation, qui, s’échelonnaient de distance en distance, et qui autant que possible étaient placées sur de petites éminences. Les gardes qui veillaient dans ces tours étaient chargés de surveiller les environs et de transmettre les signaux. Une peinture de Pompéi montre une côte sur laquelle sont représentées plusieurs de ces tours d’observation (fig. 391).

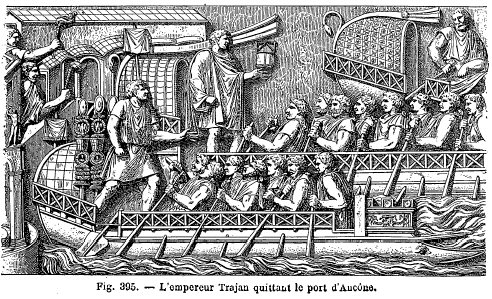

La figure 392 montre une autre construction entourée d’une palissade carrée. Une balustrade en bois fait le tour du premier étage, et on voit à la fenêtre une longue torche allumée qui servait à faire des signaux aux troupes éloignées. Un fragment de Polybe nous fournit de curieux renseignements sur les méthodes employées dans l’antiquité pour les signaux. De toutes les inventions, dit Polybe, aucune n’est plus utile que les signaux par le feu. Que les choses viennent de se passer ou qu’elles se passent actuellement, on peut par ce moyen en instruire à trois ou quatre journées de là, et quelquefois même à une plus grande distance, de sorte qu’on est surpris de recevoir le secours dont on avait besoin. Autrefois, cette manière d’avertir était trop simple, et perdait par là beaucoup de son utilité. Car pour en faire usage, il fallait être convenu de différents signaux, et comme il y a une infinité de différentes affaires, la plupart ne pouvaient se connaître par des fanaux. Il était aisé, par exemple, d’avertir ceux avec qui l’on en était convenu ; mais des événements qui arrivent sans qu’on s’y attende, et qui demandent qu’on tienne conseil sur-le-champ, et qu’on y apporte du remède, comme une révolte, une trahison, un meurtre ou autre chose semblable, ces sortes d’événements ne pouvaient s’annoncer par le moyen des fanaux. Car il n’est pas possible de convenir d’un signal pour des événements qu’il n’est pas possible de prévoir. Énée, cet auteur dont nous avons un ouvrage de tactique, s’est efforcé de remédier à cet inconvénient, mais il s’en faut de beaucoup qu’il l’ait fait avec tout le succès qu’on aurait souhaité. On en va juger. Ceux, dit-il, qui veulent s’informer mutuellement par des fanaux de ce qui se passé n’ont qu’à prendre des vases de terre également larges, profonds et percés en quelques endroits : ce sera assez qu’ils aient trois coudées de hauteur et une de largeur ; qu’ils prennent ensuite des morceaux de liége un peu plus petits que l’ouverture des vaisseaux, qu’ils fichent au milieu de ce liége un bâton distingué par quelque enveloppe fort apparente, et qu’ils écrivent sur chacune de ces enveloppes les choses qui arrivent le plus ordinairement pendant une guerre. Sur l’une, par exemple, il est entré de la cavalerie ; sur l’autre, il est arrivé de l’infanterie ; sur une troisième, de l’infanterie légère ; sur la suivante de l’infanterie et de la cavalerie. Sur une autre encore, des vaisseaux ; ensuite des vivres, et de même sur toutes les autres enveloppes, tous les autres événements qu’ils pourront prévoir à juste titre devoir arriver, eu égard à la guerre qu’on aura à soutenir : que de part et d’autre on attache à ces vaisseaux de petits tuyaux d’une exacte égalité, en sorte qu’il ne s’écoule ni plus ni moins d’eau des uns que des autres, qu’on remplisse les vases d’eau, qu’on pose dessus les morceaux de liége avec leurs bâtons, et qu’ensuite on ouvre les tuyaux. Cela fait, il est clair que les vases étant égaux, le liége descendra et les bâtons s’enfonceront dans les vases à proportion que ceux-ci se videront ; qu’après avoir fait cet essai avec une égale promptitude et de concert, on porte les vaisseaux aux endroits où l’on doit donner et observer les signaux et qu’on y mette le liège, et à mesure qu’il arrivera quelqu’une de ces choses qui auront été écrites sur les bâtons, qu’on lève un fanal et qu’on le tienne élevé jusqu’à ce que, de l’autre côté, on en lève un autre ; qu’alors on baisse le fanal et qu’on ouvre les tuyaux ; quand l’enveloppe ou la chose dont on veut avertir est écrite et sera descendue au niveau des vases, qu’on lève le flambeau, et que de l’autre côté, sur-le-champ, on bouche les tuyaux et qu’on regarde ce qui est écrit sur la partie du bâton qui touche à l’ouverture du vaisseau ; alors, si tout a été exécuté de part et d’autre avec la même promptitude, de part et d’autre on lira la même chose. Mais cette méthode, quoique un peu différente de celle qui employait, avec les fanaux, des signes dont on était convenu, ne paraît pas encore suffisante. Car on ne peut pas prévoir toutes les choses qui peuvent arriver, et quand on pourrait les prévoir, il ne serait pas possible de les marquer toutes sur un bâton. La dernière méthode a pour auteur Cléoxène et Démoclite, mais nous l’avons perfectionnée. Elle est certaine et soumise à des règles fixes ; par son moyen on peut avertir de tout ce qui se passe. Elle demande Seulement beaucoup de vigilance et d’attention, la voici : Que l’on prenne toutes les lettres de l’alphabet et qu’on en fasse cinq classes en mettant cinq lettres dans chacune. II y en aura une qui n’aura que quatre lettres, mais cela est sans aucune conséquence pour le but que l’on se propose. Que ceux qui seront désignés pour donner et recevoir les signaux écrivent sur cinq tablettes ces cinq classes de lettres, et conviennent ensuite entre eux que celui qui devra donner le signal lèvera d’abord deux fanaux à la fois, et qu’il les tiendra levés jusqu’à ce que de l’autre côté on en ait aussi levé deux, afin que de part et d’autre on soit averti que l’on est prêt. Que les fanaux baissés, celui qui donnera le signal élèvera des fanaux par sa gauche pour faire connaître quelle tablette il doit regarder ; en sorte que si c’est la première il n’en élève qu’un, si c’est la seconde il en élève deux et ainsi du reste, et qu’il fera de même par sa droite, pour marquer à celui qui reçoit le signal quelle lettre d’une tablette il faudra qu’il observe et qu’il écrive. Après ces conventions chacun s’étant mis à son poste, il faudra que les deux hommes chargés de donner les signaux aient chacun une lunette garnie de deux tuyaux, afin que celui qui les donne voie par l’un la droite, et par l’autre la gauche de celui qui doit lui répondre. Près de cette lunette, ces tablettes dont nous venons de parler doivent être fichées droites en terre, et qu’à droite et à gauche, on élève une palissade de dix pieds de largeur et environ de la hauteur d’un homme, afin que les fanaux élevés au-dessus donnent par leur lumière un signal indubitable, et qu’en les baissant elles se Trouvent tout à fait cachées ; tout cet apprêt disposé avec soin de part et d’autre, supposé , par exemple, qu’on veuille annoncer que quelques auxiliaires, au nombre d’environ cent hommes, sont passés dans les rangs de l’ennemi, on choisira d’abord les mots qui expriment cela avec le moins de lettres qu’il sera possible, comme cent Krétois (Crétois) ont déserté, ce qui exprime la même chose avec moitié moins de lettres. On écrira donc cela sur une petite tablette, et ensuite on l’annoncera de cette manière. La première lettre est un K, qui est dans la seconde série des lettres de l’alphabet et sur la seconde tablette : on élèvera donc à gauche deux fanaux pour marquer à celui qui reçoit le signal que c’est la seconde tablette qu’il doit examiner, et à droite cinq qui lui feront connaître que c’est un K, la cinquième lettre de la seconde série qu’il doit écrire sur une petite tablette ; ensuite quatre à gauche pour désigner la lettre R, qui est dans la quatrième série, puis deux à droite pour l’avertir que cette lettre est la seconde de la quatrième série. Celui qui observe les signaux devra donc écrire une R sur sa tablette. Par cette méthode, il n’arrive rien qu’on ne puisse annoncer d’une manière fixe et déterminée. Si l’on y emploie plusieurs fanaux, c’est parce que chaque lettre demande d’être indiquée deux fois ; mais d’un autre côté, si l’on y apporte les précautions nécessaires, on en sera satisfait. L’une et l’autre méthode ont cela de commun qu’il faut s’y être exercé avant de s’en servir, afin que l’occasion se présentant, on soit en état, sans faire faute, de s’instruire réciproquement de ce qu’il importe de savoir. LA FLOTTE. — Pendant longtemps les Romains s’occupèrent fort peu de leur marine. Dans les premiers temps, ils n’avaient que des bateaux fort grossiers, semblables à ceux que portait le Tibre, et c’est seulement à partir des guerres puniques qu’ils sentirent la nécessité d’un armement naval. Les vaisseaux de guerre qu’ils construisirent alors ne se distinguaient des autres que par leur dimension qui était généralement plus grande. Les monuments, et notamment la colonne Trajane, en offrent plusieurs représentations. La proue, c’est-à-dire l’avant, est représentée sur la figure 393, et la poupe, c’est-à-dire l’arrière, sur la figure 394. Dans la première, on voit sur le rivage un autel avec la flamme sacrée et un bœuf qui va être immolé. C’était, en effet, l’usage d’offrir un sacrifice au moment où une expédition navale se mettait en route. La disposition générale d’un navire est très visible sur la figure 395, qui représente l’empereur Trajan quittant le port d’Ancône. On remarquera la cabine du commandant placée à la poupe du navire. C’est près de là qu’on mettait les drapeaux et enseignes militaires, ainsi que la lanterne destinée à éclairer le bâtiment. Mais ce qui distingue surtout les bâtiments destinés à là guerre, c’est le rostrum ou saillie en forme de pointe qui forme l’avant d’un navire, et qui ici est décoré d’un œil.

On donne le nom de rostrum à une sorte d’éperon, qui faisait saillie sur la proue des bâtiments de guerre et se terminait par une pointe en bronze ou en fer. Dans la marine primitive c’était une simple poutre, dont l’extrémité était en métal et représentait, habituellement la tête d’un animal : c’est dans ce genre qu’est le rostrum antique trouvé au fond du port de Gênes. Mais plus tard, le rostrum fut formé de plusieurs poutres en saillie, dont une dominant toutes les autres, et au lieu d’apparaître en saillie au-dessus de la ligne de flottaison, il fut placé plus bas, de manière à ouvrir une terrible voie d’eau au navire endommagé. Les Romains se servaient aussi dans les armées navales d’une machine de guerre appelée corbeau, qui servait à l’abordage du vaisseau ennemi et dont Polybe donne la description suivante : Comme les vaisseaux romains étaient mal construits et d’une extrême pesanteur, quelqu’un suggéra l’idée de se servir de ce qui fut depuis ce temps appelé des corbeaux. Voici ce que c’était : Une pièce de bois ronde, longue de quatre aunes, grosse de trois palmes de diamètre, et autour, une échelle clouée à des planches de quatre pieds de largeur sur six aunes de longueur, dont on avait fait un plancher, percé au milieu d’un trou oblong, qui embrassait la pointe à deux aunes de l’échelle. Des deux côtés de l’échelle, sur la longueur, on avait attaché un garde-fou qui couvrait jusqu’aux genoux. Il y avait au bout du mât une espèce de pilon de fer pointu, au haut duquel était un anneau, de sorte que toute cette machine paraissait semblable à celles dont on se sert pour faire la farine. Dans cet anneau passait une corde avec laquelle, par le moyen de la poulie qui était au haut de la poutre, on élevait les cordages lorsque les vaisseaux s’approchaient et on les jetait sur les vaisseaux ennemis, tantôt du côté de la proue, tantôt sur les côtés, selon différentes rencontres. Quand les corbeaux accrochaient -un navire, si les deux étaient joints par leurs côtés, les Romains sautaient dans le vaisseau ennemi d’un bout à l’autre ; s’ils n’étaient joints que par la proue, ils avançaient deux à deux au travers du corbeau. Les premiers se défendaient avec leurs boucliers des coups qu’on leur portait par devant ; et les suivants, pour parer les coups portés de côté, appuyaient leurs boucliers sur le garde-fou. Outre les rameurs et les matelots chargés de la manœuvre, il y avait toujours, sur les navires romains, des soldats exercés à combattre sur mer et qui répondaient à ce que sont aujourd’hui nos soldats de marine.

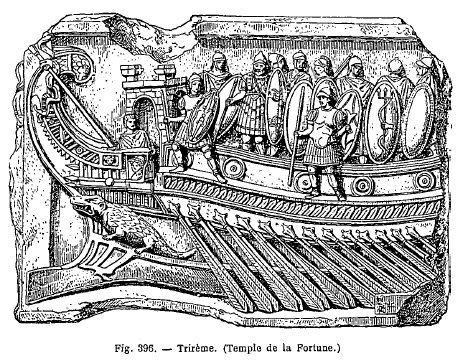

Les vaisseaux de guerre, lorsqu’ils étaient en route, ne

marchaient qu’à la voile, et on n’employait la rame que pour la tactique. Dès

que l’ennemi était signalé les matelots carguaient les voiles, et amenaient

les antennes, en même temps que les soldats élevaient à la proue et à la

poupe des tours de combat, dont on voit une représentation sur la figure 396.

Ces tours s’emportaient démontées, parce que pendant le trajet, elles