LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME IV — LES INSTITUTIONS DE L’ANTIQUITÉ

INSTITUTIONS CIVILES. — VI. - LES FÊTES PUBLIQUES

|

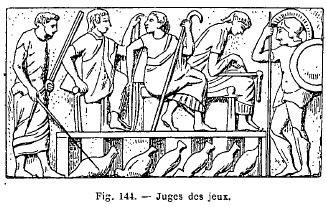

LES JEUX SACRÉS DES GRECS. - L’HIPPODROME. - L’AMPHITHÉÂTRE. - LES GLADIATEURS DE ROME. - LE CIRQUE ROMAIN. - LES COURSES. - LES COCHERS. - LES COMBATS D’ANIMAUX. - LES NAUMACHIES. - LES GRANDS JEUX ROMAINS. LES JEUX SACRÉS DES GRECS. — Les jeux publics des Grecs, appelés aussi jeux sacrés, étaient des solennités religieuses, auxquelles on attribuait généralement une origine mythologique. En Grèce, ces jeux paraissent avoir eu une double utilité ; sous le rapport militaire ils préparaient les athlètes aux rudes exercices de la guerre, et l’importance qu’on y attachait, les solennités qui les accompagnaient, le concours immense d’étrangers qu’ils attiraient, développaient dans la jeunesse un désir immense d’y prendre part et de se fortifier par des exercices préparatoires. Au point de vue politique, les jeux publics étaient la manifestation la plus éclatante de l’esprit grec, parce que le peuple hellène, si divisé par les intérêts particuliers des cités, retrouvait un moment son unité dans des cérémonies auxquelles tous les citoyens participaient, quelle que fût la cité à laquelle ils appartinssent. Les jeux consistaient en courses de chars, courses à pied ou à cheval, luttes d’athlètes, exercices du javelot et du disque. La musique et la poésie y avaient aussi leur part, et comme il fallait faire la statue du vainqueur en même temps que son panégyrique, la solennité, toute militaire dans son principe, devenait artistique et littéraire dans ses résultats. Les athlètes qui prétendaient à l’honneur d’être admis aux grands jeux étaient examinés par des fonctionnaires spéciaux qui prenaient le nom d’agonothètes. Ces juges étaient très considérés et devaient voir si le concurrent était de condition libre et de bonnes mœurs. En Grèce les juges des jeux portaient un manteau de pourpre et brodé d’or.

Un bas-relief trouvé à Chiusi représente les juges des jeux étrusques. Trois personnages sont assis sur une estrade : le premier examiné des tablettes ‘placées sur ses genoux et les deux autres tiennent des bâtons (fig. 144). Les combattants (un seul est ici représenté) se présentent devant le juge qui regarde les tablettes. Des amphores destinées aux vainqueurs sont déposées au pied de l’estrade, près de laquelle est un personnage debout qui doit être un surveillant. Sur un vase de la collection du duc de Luynes, on voit pareillement un juge décernant le prix à un athlète nu qui tient une couronne et des palmes et dont il paraît orner la tête de bandelettes.

Il y avait quatre solennités très renommées qui avaient lieu dans différentes parties de la Grèce : les jeux olympiques, les jeux pythiens, les jeux néméens et les jeux isthmiques. Les jeux olympiques étaient consacrés à Jupiter, et avaient lieu à Olympie, en Élide. Nous avons montré, tome I, figure 380, une vue restaurée du fameux, temple de Jupiter, qui s’élevait près du bois sacré de l’Altys, à l’endroit même où on célébrait les jeux que Jupiter avait institués, disait-on, à la suite de sa victoire sur les géants. D’autres en attribuaient l’origine à Hercule ou à Pélops ; mais leur grande importance n’est pas antérieure au temps de Lycurgue. Les Éléens furent les premiers qui inscrivirent sur leur registre public le nom de leur concitoyen Chorèbe, vainqueur dans la course du stade. A partir de ce moment le nom du vainqueur servit à désigner chacune des olympiades et prit par là une grande importance dans la chronologie. Les jeux se célébraient tous les cinquante mois, c’est-à-dire deux moïs après l’espace de quatre années révolues. La première olympiade correspond à l’an 776 avant Jésus-Christ et le comput des olympiades fut aboli en 395 de notre ère, la seizième année du règne de Théodose le Grand. La durée des jeux était de cinq jours, mais les prétendants devaient se réunir dix mois avant la célébration des jeux, dans le gymnase public d’Élis, pour s’y livrer à des exercices préparatoires. C’est le sort qui décidait quel adversaire serait opposé à chacun des concurrents et le tour de chacun d’eux pour commencer la lutte. Pour cela, on mettait dans une urne d’argent des petites boules marquées chacune d’un des caractères de l’alphabet. Comme la même lettre était répétée sur deux boules, chacun des lutteurs trouvait un adversaire dans celui dont la boule portait la même lettre que la sienne, mais ne pouvait pas savoir d’avance quel serait son adversaire. Les hommes qui avaient subi une condamnation n’étaient pas admis à lutter et des peines très sévères étaient prononcées contre toute tentative de corruption. Une couronne d’olivier était décernée aux vainqueurs, qui étaient en outre honorés d’une statue. Autrefois, dit Pline, on n’érigeait des statues qu’aux hommes qui méritaient l’immortalité par quelque action éclatante, d’abord par une victoire dans les jeux sacrés, surtout à Olympie, où l’on dédiait celle de chaque athlète couronné. Ceux qui avaient été trois fois vainqueurs étaient représentés au naturel et dans toutes leurs proportions. Ces statues se nommaient iconiques. C’est aux environs de Delphes que se célébraient les jeux pythiens, qui, suivant la tradition, avaient été institués par Apollon lui-même après sa victoire sur le serpent Python. La tradition rapportait que les dieux eux-mêmes avaient disputé les différents prix, mais qu’Apollon était sorti vainqueur dans tous les exercices. La poésie, la musique et la danse ont eu dès l’origine une très grande importance dans ces concours, qui toutefois comprenaient aussi des luttes athlétiques comme tous les jeux de la Grèce. Une couronne de laurier était le prix décerné aux vainqueurs, les jeux se célébraient tous les quatre ans. Les jeux néméens, institués par Hercule après sa victoire sur le lion de Némée, avaient lieu tous les trois ans et donnaient droit à une couronne d’ache, plante consacrés aux funérailles et que l’on disait née du sang d’Archémore. Les jeux isthmiques, institués en l’honneur de Neptune, se célébraient tous les trois ans dans l’isthme de Corinthe. Une couronne de feuillage de pin était la récompense décernée au vainqueur.

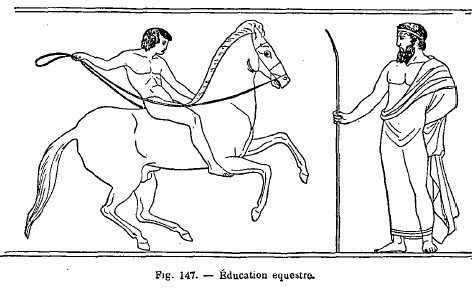

L’HIPPODROME. — L’hippodrome était une arène pour les courses de chevaux et de char comme, le stade était une arène pour les courses à pied. L’hippodrome des Grecs présentait de grands rapports dans sa disposition générale avec le cirque des Romains. Les spectacles qu’on donnait dans le grand hippodrome de Constantinople étaient du même genre que ceux qui avaient lieu dans le Circus maximus des Romains. Mais dans la période républicaine l’hippodrome était, comme le stade, une annexe du gymnase et servait aux exercices équestres de la jeunesse.

La figure 147 représente une leçon d’équitation ; le maître, debout et drapé dans son pallium, tient en main le grand bâton qui en Grèce est toujours le signe de l’autorité. Le jeune garçon, entièrement nu et monté sur un cheval sans aucune selle, le tient par la bride et lui fait exécuter des exercices.

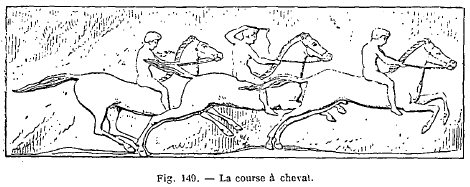

Voici comment Pausanias décrit l’hippodrome d’Olympie : Le stade est précédé d’une place où se rendent les athlètes et que l’on nomme la barrière. On y voit un tombeau que les Éléens disent être celui d’Endymion. Au delà de cette partie du stade où se mettent les directeurs des jeux, il y a un lieu destiné à la course des chevaux. Ce lieu est précédé d’une place que l’on nomme aussi la barrière et qui, par sa forme, ressemble à une proue de navire dont l’éperon serait tourné vers la lice. A l’endroit où cette barrière joint le portique d’Agaptus, elle s’élargit des deux côtés. L’éperon et le bec de la proue sont surmontés d’un dauphin de bronze. Les deux côtés de la barrière ont plus de quatre cents pieds de long, et sur cette longueur on a pratiqué des loges à droite et à gauche, tant pour les chevaux de selle que pour les chevaux d’attelage. Ces loges se tirent au sort entre les combattants. Devant les chevaux et les chars règne d’un bout à l’autre un câble qui sert de barre et qui les contient dans leurs loges. Vers le milieu de la proue est un autel de briques crues, que l’on a soin de blanchir à chaque olympiade. Sur cet autel est un aigle en bronze qui a les ailes ‘déployées et qui par le moyen d’un ressort s’élève et se fait voir à tous les spectateurs en même temps que le dauphin qui est à l’éperon s’abaisse et descend jusque sous terre. A ce signal on lâche le câble du côté du portique, et aussitôt les chevaux s’avancent vers l’autre côté où l’on en fait autant. La même chose se pratique de tous les côtés de la barrière jusqu’à ce que les combattants se soient assemblés auprès de l’éperon, et l’on a soin de les appareiller. Incontinent ils entrent dans la lice : alors c’est l’adresse des écuyers et la’ vitesse des chevaux qui décident de la victoire (fig. 149). Clœotas est celui qui a inventé cette barrière : on dit qu’Aristide l’a perfectionnée après lui.

L’AMPHITHÉÂTRE. —

Les amphithéâtres, vastes édifices destinés aux combats de gladiateurs, sont

d’origine étrusque. Mais ces combats de prisonniers, qui pour les Étrusques

étaient des cérémonies funèbres auxquelles donnait lieu la mort d’un héros,

ne furent pour les Romains que ‘des fêtes sanglantes. Les amphithéâtres ne

furent à l’origine qu’un vaste fossé creusé en terre et les spectateurs

étaient placés en cercle sur des pentes gazonnées. Lorsqu’on voulut en faire

des édifices, leur plan présenta la forme de deux théâtres, rapprochés pa L’amphithéâtre est donc un genre d’édifice absolument romain et celui qui caractérise le mieux l’époque impériale. Sous la république les amphithéâtres n’avaient été que des constructions provisoires peu différentes de celles des Étrusques. Au temps de César même, l’amphithéâtre était en bois et ne pouvait durer que le temps prescrit pour les jeux. Ce fut sous Auguste que fut bâti le premier amphithéâtre en pierre : ce n’est donc pas à la période républicaine qu’il faut rapporter ces jeux féroces, qui ont déshonoré l’antiquité. En Grèce, ils n’avaient jamais eu lieu, la république romaine les supporta et l’empire les établit. Dans toute l’Asie Mineure, dit M. Texier, on ne trouve que deux ruines d’amphithéâtre, l’une à Cyzique et l’autre à Pergame. Il n’en existe pas une seule dans le Péloponnèse, et Athènes se refusa toujours à élever un semblable édifice. Si l’on met en parallèle les ruines de théâtres qui se retrouvent dans chaque ville ancienne, on sera convaincu que les Romains ont trouvé partout une répugnance extrême pour ces sortes de divertissements. La façade extérieure des amphithéâtres était partagée en étages ornés d’arcades, de colonnes, de pilastres et de statues. Autour de l’arène étaient pratiquées les loges où voûtes qui renfermaient les animaux destinés au combat. Elles étaient prises dans un mur qui entourait l’arène ‘et sur lequel était pratiquée une avance en forme de quai, qui servait de promenoir et qu’on appelait podium. Entre le podium et l’arène, il y avait des fossés destinés à séparer les bêtes des spectateurs. C’est sur le podium qu’on réservait la place de l’empereur et des consuls. Au-dessus du podium s’élevaient les gradins, en retrait les uns sur les autres. De grands mâts retenus par des anneaux aux murs d’enceinte étaient destinés à fixer le vélarium, immense voile tendu au-dessus des spectateurs pour les défendre contre le soleil ou la pluie. Cet usage fut introduit à Rome par Q. Catulus et devint bientôt général. Le voile, qui dans l’origine était fort simple, devint très riche par la suite et fut teint de diverses couleurs. Auguste assigna des places différentes aux hommes mariés, aux célibataires, aux jeunes gens et à leurs pédagogues. L’espace du milieu ou arène était couvert de sable pour affermir les pieds des gladiateurs et pour ôter plus promptement la trace de leur sang. Des canaux pratiqués dans l’intérieur de l’édifice distribuaient de tous côtés les émanations des liqueurs odorantes dont on les remplissait. Le plus grand et le plus célèbre de tous les amphithéâtres bâtis par les Romains est le Colisée, ou amphithéâtre Flavien, qui fut commencé sous Vespasien et continué sous Titus. En France nous avons plusieurs amphithéâtres très célèbres, entre autres ceux d’Arles et de Nîmes (tome I, fig. 680 et 683). Ce dernier, qui pouvait contenir vingt-cinq mille spectateurs, est décoré an rez-de-chaussée de pilastres, et au premier étage de colonnes engagées se rapprochant de l’ordre dorique. C’est l’amphithéâtre le mieux conservé avec celui de Vérone. LES GLADIATEURS DE ROME. — C’est dans les coutumes religieuses des Étrusques qu’il faut chercher l’origine des combats de gladiateurs, dont l’usage prit une grande extension sous l’empire romain, bien qu’il n’ait jamais pu s’introduire en Grèce. Chez les peuples primitifs on immolait des prisonniers sur la tombe des héros morts en combattant et le sang des hommes qu’on avait égorgés était comme un holocauste qu’on offrait aux mânes de celui dont on voulait honorer la mémoire. On imagina bientôt de faire combattre entre eux ces prisonniers au lieu de les immoler simplement, et ces combats, qui se livraient près de la tombe du défunt, au milieu de tous ses amis, étaient considérés comme le plus bel hommage qu’on pût rendre au souvenir d’un guerrier illustre. Ces duels sont fréquemment représentés sur les monuments funéraires des Étrusques (t. I, fig. 511 et 512). Quelques savants ont voulu voir dans ces bas-reliefs la représentation d’un fait historique comme la lutte d’Étéocle et Polynice, mais on ne voit pas bien pourquoi un fait particulier se représenterait si souvent et toujours de la même manière, dans les tombeaux d’une certaine époque, et il est bien plus probable que c’est simplement l’image des honneurs rendus au mort, sans aucune signification particulière et déterminée. Cependant, comme on n’avait pas toujours des prisonniers sous la main pour honorer les morts, on imagina de les remplacer par des hommes faisant profession de combattre et ce fut là l’origine des gladiateurs. Ces gladiateurs au début étaient presque toujours des étrangers, et ce ne fut qu’assez tard qu’on vit des citoyens descendre eux-mêmes dans l’arène. Mais le caractère funèbre des combats primitifs se perpétua très longtemps. On donnait des représentations de combats aux funérailles illustres, et les personnages opulents ordonnaient parfois sur leur testament les fêtes sanglantes qui devaient honorer leurs funérailles. La lettre suivante, écrite à Maxime par Pline le Jeune, montre bien le caractère funéraire qu’on attachait encore dans ce temps-là à ce genre de combats : Pline à Maxime. Vous avez bien fait de promettre un combat de gladiateurs à nos chers habitants de Vérone qui depuis longtemps vous aiment, vous admirent, vous honorent. Votre épouse, d’ailleurs, était de Vérone. Ne deviez-vous pas à la mémoire d’une femme que vous aimiez et que wus estimiez tant quelque monument public, quelque spectacle, et celui-ci surtout qui convient si bien à des funérailles ? J’aurais voulu que les panthères d’Afrique que vous aviez achetées en si grand nombre fussent arrivées à temps. Hais quoiqu’elles aient manqué à la fête, retenues par les orages, vous méritez pourtant qu’on vous en ait toute l’obligation, puisqu’il n’a pas tenu à vous de les y faire paraître. Adieu. Le caractère funèbre des anciens combats de gladiateurs se perdit tout à fait à la fin de l’empire et dès le premier siècle de notre ère ces luttes sanglantes devinrent de simples amusements pour le peuple romain, qui se prit d’une véritable passion pour ce genre de spectacle. Les particuliers appelaient des gladiateurs pour récréer leurs convives dans les festins et dans toutes les solennités publiques ; on servit au peuple le spectacle d’une véritable guerre, puisque mille paires de gladiateurs combattaient quelquefois ensemble dans l’amphithéâtre Dès lors le nombre des gladiateurs s’accrut démesurément et leurs luttes devinrent une véritable science, se rattachant à des règles fort compliquées et pour lesquelles une éducation spéciale était absolument nécessaire.

D’anciens gladiateurs auxquels on donnait le nom de lanistes étaient spécialement chargés d’enseigner aux débutants la théorie et les règles de leur métier. Le laniste portait une tunique et n’était pas armé, mais il avait en main une baguette, comme signe d’autorité.

La plupart des lanistes étaient chargés d’exercer les compagnies appartenant à l’État ; les gladiateurs de ces compagnies portaient le nom de gladiateurs fiscaux, parce qu’ils étaient nourris et payés par le fisc. D’autres lanistes étaient de véritables entrepreneurs, qui recrutaient pour leur troupe des jeunes hommes robustes, les nourrissaient, les prenaient à leur service et les louaient ensuite pour les représentations. Il y avait deux catégories de gladiateurs : les esclaves, qui appartenaient complètement au laniste, et les gladiateurs de condition libre qui lui juraient une obéissance passive pour la durée de leur engagement. Le gladiateur libre qui prenait un engagement jurait par serment de souffrir le fer, le feu, la chaîne, les coups, etc. Enfin, en dehors des entrepreneurs, il y avait des particuliers opulents qui avaient des gladiateurs à eux. Ceux qu’on appelait césariens, parce qu’ils appartenaient à César, c’est-à-dire à l’empereur, passaient pour les plus beaux et les plus habiles de tous. Quelques-uns d’entre eux avaient une grande réputation et le peuple les réclamait chaque fois qu’il y avait un spectacle important.

Le jour du spectacle les gladiateurs étaient conduits en cérémonie à l’amphithéâtre dans lequel ils devaient combattre : alors on les appareillait en choisissant pour chacun d’eux un adversaire d’une force à peu près égale. Avant d’entrer en lice, ils s’exerçaient en se frappant avec des épées de bois, mais dès que la trompette se faisait entendre ils prenaient leurs armes et s’élançaient l’un contre l’autre. Quelquefois l’un des deux adversaires était frappé à mort dès le premier coup : c’est probablement ce qui arrive à celui qu’on voit tomber en arrière sur son bouclier après avoir reçu un coup en pleine poitrine (fig. 152). Quand un gladiateur était blessé, il pouvait mettre bas les armes et se déclarer vaincu. Quelquefois le vaincu fuyait pour échapper aux poursuites de son adversaire, comme on le voit dans la figure 153, tirée d’un tombeau de Pompéi ; le gladiateur vaincu â laissé tomber son bouclier et lève le bras pour demander sa grâce aux spectateurs.

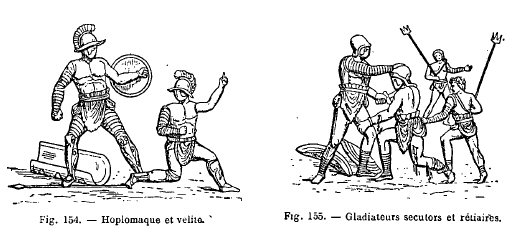

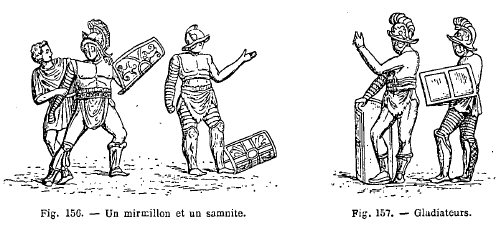

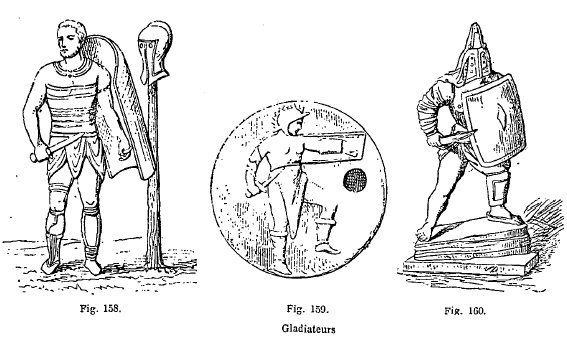

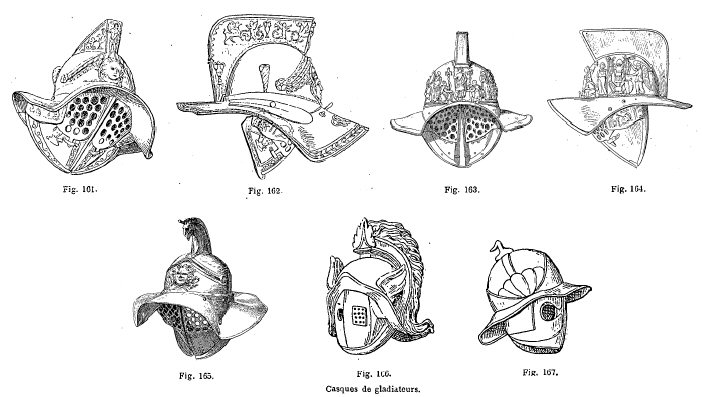

Le geste du gladiateur demandant sa grâce est encore plus caractérisé dans la figure 154 : celui-ci met un genou en terre, en même temps que par son geste il implore le public, tandis que le vainqueur, posant le pied sur la lance de son adversaire, attend pour le laisser vivre ou pour le frapper la décision que vont prendre les spectateurs. Lorsque les spectateurs levaient la main en abaissant. le pouce, ils voulaient qu’on fit grâce au vaincu, mais quand ils levaient le pouce en le tournant vers les combattants, le malheureux était impitoyablement égorgé. C’est ce que nous montre la figure 155 : un gladiateur, blessé en plusieurs places et perdant son sang en abondance, implore vainement la pitié d’un autre gladiateur qui lui transperce la gorge avec sa courte épée. La figure 156 nous montre un gladiateur vaincu, qui a laissé tomber son bouclier et qui demande grâce en tendant le bras gauche selon le geste consacré. Le peuple a sans doute accédé à sa demande, car un laniste arrête son adversaire qui allait s’élancer sur lui et l’empêche de continuer la lutte. Les gladiateurs qui assistaient au combat de l’arène, en attendant que leur tour arrivât d’entrer dans la lutte, ne pouvaient en aucune façon prendre parti dans le combat qui avait lieu et le regardaient sans s’y mêler comme on le voit sur la figure 157. Quand un gladiateur était mort, les valets du cirque venaient immédiatement enlever son corps, en le traînant sur le sable de l’arène, à l’aide de crochets qu’ils tiraient au moyen d’une corde. Le costume des gladiateurs présente une assez grande variété. La figure 158 nous montre le portrait d’un gladiateur fameux qui vivait sous Caligula ; il est tiré d’un monument sépulcral. Il nous fait voir en quelque sorte un gladiateur typique n’appartenant à aucune catégorie spéciale. Il porte une épée courte et un grand bouclier. Sa tête est découverte, mais son casque, d’une forme assez bizarre et disposé de façon à protéger entièrement la tète et le cou, est placé sur une espèce de pieu dressé à côté de lui. Le gladiateur que représente la figure 159, tirée d’une lampe antique, est armé à peu près de la même manière, mais son casque est d’une forme différente et les jambières de métal sont remplacées par des bottines molles. Une statuette antique, que montre la figure 160, représenté un gladiateur portant un casque d’une forme tout à fait extraordinaire. Mais il faut signaler aussi une particularité dans les jambes dont l’une parait entièrement nue, tandis que l’autre, celle qui se porte en avant, est très fortement protégée sur sa face antérieure. On a retrouvé des armes de gladiateurs qui sont de la plus grande richesse décorative. Les casques représentés sur la figure 161, 162, 163, 164 sont ornés de bas-reliefs d’une grande valeur artistique. La même forme ou à peu près se retrouve sur le casque de la figure 165, mais ici le cimier, au lieu de former un angle par devant comme dans les types précédents, se contourne pour aboutir à une sorte de tête d’animal fantastique qui se projette en avant.

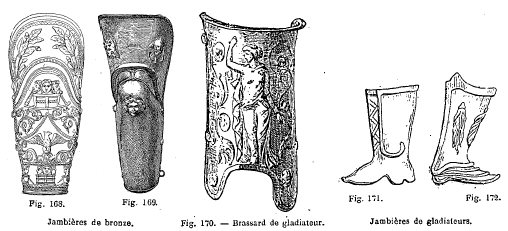

Ces casques de grand luxe appartenaient sans doute à quelques gladiateurs célèbres et riches comme il y en avait sous l’empire romain. Ces armes sont toutes de fantaisie et n’ont jamais été employées dans, les armées. On y voit surtout la préoccupation de préserver le visage des coups qui auraient pu le défigurer. Ce masque métallique en forme de grillage avait en outre l’avantage de laisser passer facilement l’air. La respiration devait être plus pénible avec les casques représentés sur les figures 166 et 167. Ils sont entièrement fermés sauf l’ouverture indispensable pour voir son adversaire. Encore les deux ouvertures ne sont pas pareilles des deux côtés et les raisons de cette différence sont assez difficiles à expliquer. Quelquefois le casque du gladiateur était surmonté d’une aigrette : s’il tombait ou`s’il demandait grâce, le vainqueur enlevait cette aigrette et la montrait au peuple en signe de victoire. Les deux jambières que montrent les figures 168 et 169 ainsi que le brassard de la figure 170 ont appartenu à des gladiateurs. Jamais les soldats romains n’ont porté des armures du genre de celles-ci, ils étaient généralement vêtus d’après un uniforme réglementaire ; tandis que les gladiateurs, étant moins astreints à la régularité, pouvaient apporter plus de luxe et de variété dans leurs armes. Les armes que l’on vient de voir ont d’ailleurs un caractère exceptionnel, et les figures 171 et 172 se rapprochent davantage des types les plus répandus.

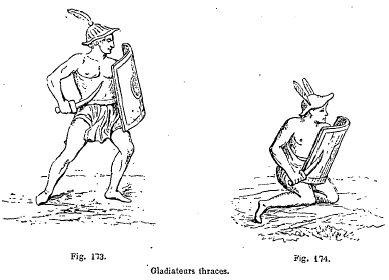

On a donné le nom d’École des gladiateurs à un édifice situé à Pompéi près des théâtres et dans lequel d’autres archéologues ont vu simplement une caserne. Des armes, des casques, des cnémides ou bottines de bronze, qui ont appartenu à des gladiateurs et non à des soldats, ont été découverts en ce lieu, et c’est ce qui a fait voir là un établissement destiné à des gladiateurs. Mais, suivant M. Breton, une ville aussi peu considérable que Pompéi n’aurait pu entretenir une troupe de gladiateurs assez nombreuse pour exiger de si vastes logements, tandis que des gladiateurs de passage ont parfaitement pu loger à la caserne, ce qui expliquerait la présence des armes qu’on a retrouvées. La plupart des gladiateurs appartenaient à des catégories combattant dans des modes différents ; mais en général deux gladiateurs de la même espèce ne combattaient pas l’un contre l’autre, mais on donnait pour adversaire au gladiateur d’une espèce un autre gladiateur appartenant à une autre série et portant des armes toutes différentes. Chaque série avait un nom particulier qui provenait soit du pays dont il était natif, soit de la nature spéciale de son équipement. Parmi les nombreuses espèces de gladiateurs on distinguait : 1° Les Thraces, dont l’arme habituelle était une sorte de coutelas recourbé. Ils avaient comme arme défensive un petit bouclier à contours carrés et à surface convexe, derrière lequel ils s’agenouillaient pour soutenir l’attaque de l’adversaire qu’ils combattaient ainsi en frappant de bas en haut. Les figures 173 et 174, tirées d’une lampe en terre cuite, montrent deux gladiateurs thraces.

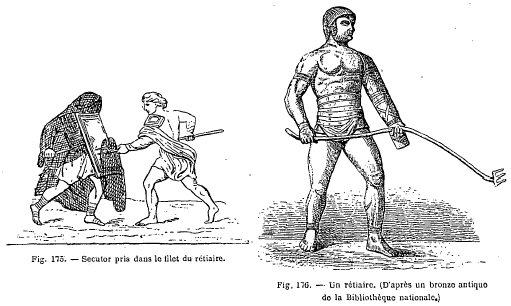

2° Les samnites étaient des gladiateurs armés comme les anciens soldats samnites : ils portaient un casque fermé avec des ailes, et un brassard au bras droit qui n’était pas protégé par le bouclier. Le gladiateur vaincu que nous avons vu à la figure 156 paraît être un samnite. Son adversaire, dont un laniste arrête le bras, est un mirmillon. 3° Le mirmillon est un gladiateur gaulois caractérisé par un casque dont le panache est remplacé par l’image d’un poisson. Il a souvent pour arme une faux et son adversaire habituel est le rétiaire ; qui cherche à l’envelopper dans son filet et l’attaque ensuite avec son trident comme nous le verrons tout à l’heure. Quand ils luttent ensemble, leur combat doit être l’image d’une pêche, et le rétiaire en l’abordant lui crie : Ce n’est pas à toi que j’en veux, Gaulois, mais à ton poisson, plaisanterie qui faisait beaucoup rire les Romains. Le secutor, bien que portant un costume différent du mirmillon, est aussi un adversaire habituel du rétiaire. Les gladiateurs que nous avons vus dans la figure sont des secutors et des rétiaires : ces derniers sont reconnaissables au trident qui leur sert d’arme. La figure 175 montre un secutor qui vient d’être pris dans les filets du rétiaire.

4° Le rétiaire est caractérisé par l’absence totale d’armes défensives ; son casque est dépourvu de visière, il n’a pas de bouclier et son corps est presque entièrement nu. Il n’a d’autres armes que son harpon ou fourche et le filet dans lequel il cherche à envelopper son adversaire ; mais quand il a manqué son coup en jetant le filet, il est exposé aux coups de l’ennemi qui est armé de pied en cap, et presque toujours il est obligé de prendre la fuite. Ce genre de gladiateurs était assez méprisé : Juvénal, dans sa VIII satire, montre un sénateur dans le cirque où il joue maladroitement le rôle du retiarius. Un noble peut se faire histrion, dit-il, quand un empereur se fit joueur de harpe. Il y aurait encore quelque chose de plus honteux, ce serait qu’un noble se fit gladiateur. Eh bien ! Rome a subi cette infamie. Gracchus se montre sur l’arène, non pas, comme le mirmillon, armé d’une faux et le visage couvert d’un casque ; il déteste et méprise ces déguisements. Il balance le trident, il lance le filet. A-t-il manqué son coup, il prend la fuite et s’offre la tête haute aux regards des spectateurs ! Une curieuse statuette en bronze (fig. 176), donnée par le duc de Luynes à la Bibliothèque nationale, nous montre le costume d’un rétiaire. Il porte une large ceinture de métal qui cache en partie son caleçon. Il n’a pas de bouclier ; son bras gauche est seulement protégé par un brassard qui couvre l’épaule et se prolonge au delà de la main qu’il garantit. Le bras droit est orné de trois bracelets au-dessous de l’épaule et de trois autres au poignet ; des anneaux semblables entourent les jambes, qui sont nues ainsi que les pieds. Les cheveux et les favoris sont disposés avec une grande symétrie, les yeux de la statuette sont incrustés d’argent. 5° L’hoplomaque est un gladiateur pesamment armé, c’est-à-dire portant, outre son casque, des brassards et des jambards. Le gladiateur victorieux qui est représenté sur notre figure 154 est un hoplomaque ; l’adversaire qu’il vient de vaincre est un vélite ou soldat armé à la légère : il porte, comme l’hoplomaque, un petit tablier autour des reins, mais il a les cuisses nues, et d’un côté seulement il est protégé par une bottine de bronze. 6° Le dimachère combattait avec deux épées et n’avait pas de bouclier : je ne connais aucun monument qui représente cette catégorie de gladiateurs. 7° Les essédaires combattaient montés sur des chars gaulois conduits par un cocher : ils commençaient par se lancer des traits, puis ils sautaient à terre et combattaient à l’épée.

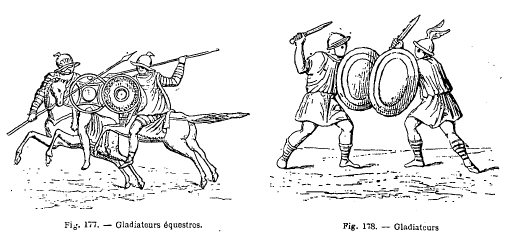

8° Les gladiateurs équestres partent au même signal des deux extrémités de l’arène et chargent l’un sur l’autre au galop. Ils sont armés de la lance et du bouclier rond ; leur tête est couverte d’un casque d’airain à visière et une petite chlamyde flotte sur leurs épaules. La figure 177 montre deux gladiateurs équestres au moment du combat : elle est tirée d’un bas-relief qui décorait le tombeau de Scaurus à Pompéi, aux funérailles duquel ces deux personnages ont en effet combattu. Une inscription donne leur nom avec le nombre des victoires que chacun d’eux a déjà remportées : l’un est appelé Bébrix, nom qui vient probablement de son pays natal ; il a été quinze fois vainqueur. L’autre, appelé Nobilior, ne compte que onze victoires. 9° Les meridiani constituaient un genre de gladiateurs qui combattaient en manière d’intermède, les jours où il y avait des spectacles d’un autre genre. On a peu de renseignements sur leur armement ; cependant la figure 178, tirée d’une mosaïque antique, passe pour être la représentation de cette catégorie de gladiateurs.

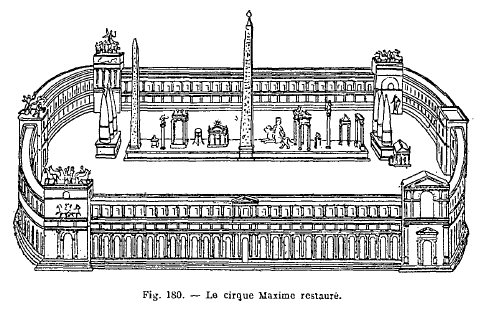

10° Les bestiaires formaient une classe de gladiateurs tout à fait distincte des autres ; leur métier consistait à combattre les bêtes féroces dans le cirque. La figure 179 nous montre ce genre de combat, qui présentait de sérieux dangers ; néanmoins les bestiaires étaient assez méprisés et les gladiateurs qui combattaient entre eux se considéraient comme ayant une profession beaucoup plus relevée. Une petite statue du musée de Venise montre un gladiateur posant un genou en terre et s’appuyant sur la main gauche, tandis qu’avec la droite il se prépare à recevoir son ennemi à la pointe de son épée. La pose du personnage aussi bien que la tunique courte serrée par une ceinture dont il est revêtu ont fait penser que nous avions ici un bestiaire s’apprêtant à combattre un animal qui se dresse devant lui. LE CIRQUE ROMAIN. — Le cirque primitif des Romains était un espace découvert, dans lequel on faisait des courses de chars, et autour duquel les spectateurs se tenaient sur des échafauds de bois. Mais comme les Romains étaient passionnés pour ce genre de spectacle, on construisit de très bonne heure un édifice permanent pour cet usage. Le cirque Maxime, le plus important des cirques romains, est antérieur à l’expulsion des rois. Ce fut Ancus Martius, dit Tite-Live, qui traça l’enceinte de ce qu’on nomme aujourd’hui le grand cirque ; il y marqua une place pour des loges que chacun des sénateurs et des chevaliers devait faire construire à ses frais. Ces loges, assez élevées, étaient soutenues sur des poteaux à douze pieds de terre. Le spectacle consistait en courses de chevaux, et en combats du ceste, dont la plupart des acteurs avaient été tirés de l’Étrurie. Par la suite, ces jeux devinrent annuels ; on les appelle indifféremment les grands jeux ou les jeux romains.

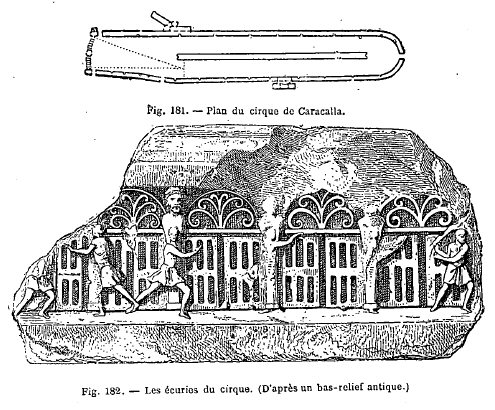

Le grand cirque ou cirque Maxime reçut d’importantes modifications sous César, Auguste, Claude, Domitien et Trajan. A l’extérieur, les cirques étaient composés d’un ou plusieurs étages d’arcades formant des galeries où circulaient les personnages. A l’intérieur l’espace de terrain que devaient parcourir les concurrents était séparé en deux parties égales par une sorte de piédestal étroit et long appelé l’épine, parce qu’elle est en effet comme l’épine dorsale de l’arène (fig. 180). L’épine occupait à peu près les deux tiers de la longueur de l’arène, dont le plan d’ailleurs n’était pas toujours absolument régulier. Cette disposition est très visible sur le plan représenté figure 181 où la ligne ponctuée a pour base les carcères, c’est-à-dire le point de départ des concurrents.

Les carcères, marquées comme de petites cellules, sur le plan à gauche, étaient des écuries, ayant leur entrée dans l’intérieur du cirque et dans lesquelles les chars étaient remisés avant la représentation. Un bas-relief antique représente le moment où on ouvre les carcères du cirque pour faire partir les chars (fig. 182). Ces écuries servaient aussi à loger les bêtes féroces qui devaient combattre dans le cirque. Les chars en sortant des carcères se rendaient d’abord à l’endroit où commence l’épine, où ils devaient se trouver tous de front. Les lignes ponctuées du plan (fig. 181) indiquent le point où devait commencer la course et qui se trouvait à égale distance dé toutes les écuries. Là, une corde tendue au point où commence l’épine les arrêtait un moment ; à un signal donné, la corde tombait et les chars se mettaient en mouvement. Le cirque avait plusieurs entrées : le cortége arrivait par le côté où sont les écuries, et la porte ouverte au milieu de la partie courbe du monument était appelée porte triomphale, parce que c’est de ce côté que le char victorieux sortait au milieu des acclamations de la foule. La tribune impériale, formant saillie sur la façade externe, est marquée aussi au .bas du plan. L’épine qui partageait l’arène dans sa longueur était une élévation en maçonnerie au centre de laquelle s’élevait un obélisque. Aux extrémités étaient des bornes, autour desquelles les concurrents dans les courses devaient passer un certain nombre de fois. Dans l’intervalle il v avait des statues, des vases ou d’autres objets qui contribuaient à la décoration de l’ensemble. Les spectateurs étaient placés sur des gradins élevés autour de l’arène. Le cirque servait primitivement pour les courses de chars et de chevaux, comme l’hippodrome des Grecs, mais on y donna aussi des combats de bêtes féroces et même de gladiateurs. A partir de César, l’arène fut circonscrite par un canal destiné à préserver les spectateurs pendant les combats d’animaux.

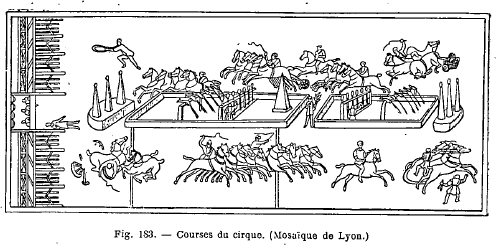

Une mosaïque antique découverte à Lyon en 1806 et maintenant au musée de cette ville (fig. 183), fournit un document très complet sur les courses : Un distingue par leur couleur les factions qui se disputent la victoire, la loge où siégeaient les juges du concours, l’épine avec la rangée de dauphins et la rangée d’œufs, les bornes, etc.

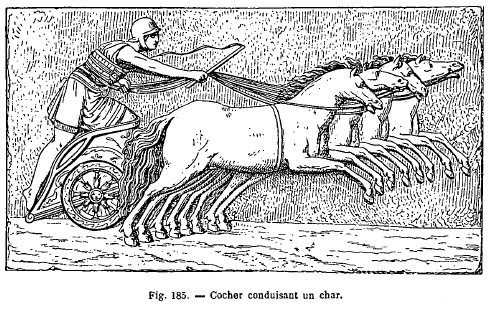

L’hippodrome de Constantinople, qui était une dépendance du palais impérial, est certainement le plus somptueux édifice qu’on ait jamais élevé pour des courses de chevaux. La Grèce, l’Asie, l’Égypte, la Sicile, l’Italie et Rome elle-même s’étaient vues dépouillées de leurs richesses artistiques, pour embellir ce monument, et si l’on veut restituer par la pensée les stentures éclatantes, le luxe des chars et des attelages, les bannières des factions et les costumes brillants et bigarrés de la foule qui se pressait pour jouir de la vue des courses, on comprendra la passion des Byzantins pour ces splendides spectacles. LES COURSES. — Les chevaux n’avaient habituellement d’autre harnais qu’une sangle légère qui leur ceignait la partie antérieure du corps et à laquelle on attachait le timon. Le mors, lié à la mâchoire inférieure, était directement attaché aux brides que tenait le cocher (fig. 185). La position de celui-ci mérite d’être signalée : le genou gauche s’appuyait sur le parapet, tandis que le pied droit portait sur l’extrémité du char, de telle façon que, par sa position courbée et inclinée sur le devant, le cocher se tenait presque en équilibre sur l’essieu. Les cochers dirigeaient leurs chevaux de la main gauche et tenaient avec la droite le fouet toujours prêt à frapper. Ils portaient du côté gauche un petit couteau recourbé. Leur habillement se distinguait par la cou-leur de la faction à laquelle ils appartenaient. Ce vêtement était une tunique légère descendant jusqu’au milieu de la cuisse. Ils avaient toujours les pieds nus pour les tenir plus facilement en équilibre sur le char. Les brides des chevaux étaient solidement attachées ait corps du cocher.

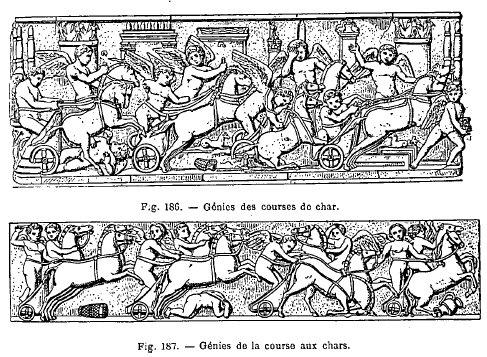

De nombreux bas-reliefs représentent les courses de chars ; mais les cochers sont souvent remplacés par de petits génies, qu’on désigne généralement sous le nom de génies des courses. Ces monuments font très bien comprendre les manœuvres habituelles aux cochers. Dans un bas-relief du Louvre, on voit quatre génies des courses de char répondant aux quatre factions principales des cochers, la blanche, la rouge, la verte et la bleue. Ils conduisent des biges ou chars à deux chevaux qui parcourent l’arène. On trouve ici les petites tricheries en usage : ainsi le cocher d’un des chars se retourne pour arrêter celui qui le suit et le faire tomber s’il le peut. Les chutes étaient assez fréquentes et parfois très dangereuses.

Pour embarrasser les cochers, on jetait sous les pieds des chevaux des paniers ou des vases, on en voit sur tous les bas-reliefs qui représentent des courses. Ainsi dans la figure 187, on voit les chevaux du premier char se cabrer et le cocher devra faire des prodiges pour éviter que les roues de son char ne viennent rencontrer le vase qu’on a jeté devant lui. Ceux qui créaient ces embarras aux cochers étaient des hommes attachés à la faction opposée. Quelquefois ceux qui voulaient ainsi arrêter un char tombaient eux-mêmes sous les pieds des chevaux. Il y avait aussi des jongleurs, dont les tours d’adresse amusaient le public et qui passaient sous les pieds des chevaux pendant la course ou bien s’asseyaient ou se couchaient au milieu de l’arène, pour se relever subitement quand le char arrivait au galop. Ces bas-reliefs, qui montrent les génies de la course, reproduisent exactement ce qui se passait dans les véritables cirques. On y voit (fig. 186) la spina, les dauphins, les œufs qui servaient à marquer le nombre de tours que les chars faisaient autour des bornes. LES COCHERS. — Le

costume des auriges est très bien caractérisé sur une statue du musée Pie

Clémentin, qui provient de la villa Albani (fig. 188). Toutefois il s’agit

uniquement du torse, car les bras et les j

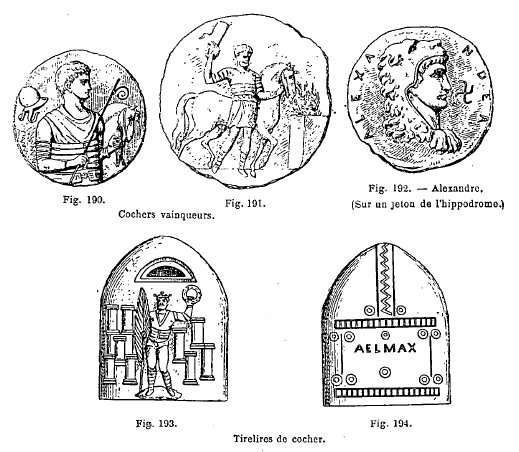

On voit également d’assez nombreuses représentations de cochers sur des médailles qui pour la plupart se rapportent à l’époque byzantine. C’est en effet dans cette période que des cochers ont pris dans les préoccupations publiques la très grande importance et le rôle en quelque sorte politique que nous leur voyons jouer dans l’empire d’Orient.

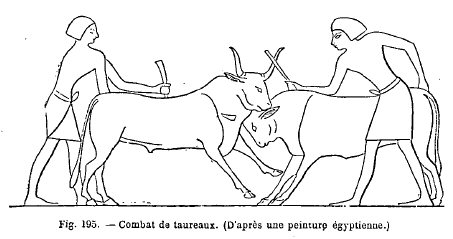

Les médailles où l’on voit des représentations de cochers victorieux (fig. 190, 191), étaient le plus ordinairement des jetons d’entrée. Quelquefois les jetons représentent sur une de leurs faces l’image d’Alexandre le Grand (fig. 192). Les cochers qui avaient le don de plaire à la multitude étaient très bien rétribués. Les figures 193 et 194 représentent des tirelires de cocher ; l’image d’un cocher victorieux figure en dessous de l’ouverture par laquelle on déposait la monnaie. On remarque une différence essentielle dans les jeux de l’antiquité, dit Gibbon dans son Histoire de l’Empire romain. Parmi les Grecs, les personnages les plus éminents y jouaient un rôle ; mais les Romains n’y paraissaient que comme spectateurs. Le stade olympique était ouvert à la fortune, au mérite et à l’ambition ; et si les candidats comptaient assez sur leur habileté et sur leur savoir, ils pouvaient marcher sur les traces de Diomède et de Ménélas et conduire eux-mêmes leurs chevaux dans la carrière. Dix, vingt, quarante chars s’élançaient au même instant ; le vainqueur obtenait une couronne de laurier, et des vers lyriques, plus durables que les monuments de marbre et d’airain, célébraient sa gloire et celle de sa famille et de son pays. Mais à Rome, le sénateur ou même le citoyen qui se respectait aurait rougi de montrer dans le cirque sa personne ou ses chevaux. Les jeux se donnaient aux frais de la république, des magistrats ou des empereurs ; on abandonnait les rênes des coursiers à des mains serviles ; et, si les profits d’un conducteur de char chéri du peuple excédaient quelquefois ceux d’un avocat, on doit les regarder comme une suite de l’extravagance publique, et des riches salaires qu’on payait à une profession frappée de déshonneur. On n’employa d’abord que deux chars ; le conducteur du premier était vêtu de blanc et le second de rouge. On y ajouta ensuite deux autres chars avec la couleur verte et bleue ; et les courses se répétant vingt-cinq fois, cent chars contribuaient le même jour à la pompe du cirque. Les quatre factions ne tardèrent pas à obtenir la sanction de la loi, et on leur supposa une origine mystérieuse. On dit que les quatre couleurs, adoptées sans dessein, venaient des divers aspects qu’offre la nature dans les quatre saisons ; qu’elles représentaient les feux de la canicule, les neiges de l’hiver, les teintés foncées de l’automne et l’agréable verdure du printemps. D’autres les faisaient venir des éléments et non pas des saisons ; ils voulaient que la lutte du vert et du bleu figurât la lutte de la Terre et de l’Océan ; que leurs victoires respectives annonçassent une récolte abondante ou une navigation heureuse : et aussi les hostilités des cultivateurs et des marins étaient, à quelques égards, moins absurdes que ‘l’aveugle fureur du peuple de Rome, qui dévouait sa vie et sa fortune à la couleur qu’il adoptait. Les princes les plus sages déclinèrent et favorisèrent cette folie ; mais les noms de Caligula, de Néron, de Vitellius, de Vérus, de Commode, de Caracalla, et d’Héliogabale, furent inscrits sur la liste. des verts. Ils fréquentaient les écuries de cette faction, ils applaudirent à ses favoris ; ils châtièrent ses antagonistes ; et en imitant ou en affectant les mœurs de ce parti, ils méritèrent l’estime de la populace. Des querelles sanguinaires et tumultueuses troublèrent les jeux du cirque jusqu’à la dernière période des spectacles de Rome ; et Théodose, entraîné par la justice ou par l’affection, interposa son autorité en faveur des verts contre la violence d’un consul et d’un patricien dévoués passionnément aux bleus. Constantinople adopta les folies de l’ancienne Rome, sans adopter ses vertus ; et les factions qui avaient agité le cirque troublèrent l’hippodrome avec une nouvelle fureur. Sous le règne d’Anastase, le fanatisme de religion accrut cette frénésie populaire, et les verts, qui avaient lâchement caché des pierres et des poignards dans des paniers de fruits, massacrèrent trois mille bleus au milieu d’une fête solennelle. La contagion se répandit de la capitale dans les provinces et les villes de l’Orient, et deux couleurs, adoptées pour l’amusement du public, donnèrent lieu à des factions puissantes et irréconciliables qui ébranlèrent les fondements d’une administration faible. L’engouement pour les courses de chars devint général dès le commencement dé l’empire romain. Cependant il y eut quelquefois des protestations isolées contre cette passion singulière. La lettre suivante de Pline le Jeune en offre un exemple. Pline à Calvisius. J’ai passé tous ces jours derniers dans la plus douce tranquillité entre mes tablettes et mes livres. Comment, dites-vous, cela se peut-il au milieu de Rome ? C’était le temps des spectacles du cirque qui n’ont pas pour moi le moindre attrait. Je n’y trouve rien de nouveau, rien de varié, rien qu’il ne suffise d’avoir vu une fois. C’est ce qui me fait trouver d’autant plus étrange ce désir puéril que tant de milliers d’hommes éprouvent de revoir de temps en temps des chevaux qui courent et des hommes qui conduisent des chars. Encore, s’ils étaient attirés par la vitesse des chevaux ou par l’adresse des hommes, leur curiosité aurait quelque motif. Mais non, ils ne s’attachent qu’à la couleur des combattants : c’est là tout ce qu’ils aiment. Que dans le milieu de la course ou du combat on, fasse passer d’un côté la couleur qui est de l’autre, on verra leurs goûts et leurs vœux changer tout à coup avec elle, et abandonner les hommes et les chevaux qu’ils connaissent de loin, qu’ils appellent par leurs noms : tant une vile casaque fait impression, je ne dis pas sur la populace, plus vile encore que ces casaques, mais sur des hommes graves ! Quand je songe qu’ils ne’ se lassent point de revoir avec tant d’ardeur des choses si vaines, si froides et si communes, je trouve une satisfaction secrète à n’être point sensible à ces bagatelles, et c’est avec un grand plaisir que je consacre aux belles lettres un loisir que les autres perdent dans de si frivoles amusements. LES COMBATS D’ANIMAUX. — Les combats d’animaux ont été dans toute l’antiquité un des grands divertissements populaires. Il serait difficile d’en fixer l’origine, mais elle doit être fort ancienne, puisque des combats de taureaux sont figurés sur les monuments égyptiens (fig.195). Strabon nous apprend en effet qu’on élevait à cette intention des taureaux. Ces combats avaient lieu sur les grandes avenues qui conduisaient aux temples.

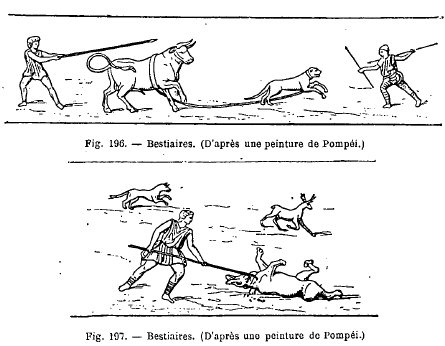

Il est impossible de dire si c’est par l’Égypte que le goût des combats des taureaux est venu chez les Grecs et les Romains, car il est assez probable que cet usage a existé aussi chez plusieurs peuples de l’Orient. C’est en Thessalie qu’on les voit paraître pour la première fois en Europe, et les Grecs croyaient que les combats de taureaux étaient originaires de Thessalie. Une ancienne épigramme de l’anthologie dépeint un Thessalien jetant un nœud, dans les cornes du taureau, qu’il fait plier et renverse en un clin d’œil. César a donné le premier aux Romains le spectacle de cette lutte, qui toutefois n’a jamais eu dans l’antiquité l’importance qu’elle a acquise en Espagne dans la société moderne. Sous le règne de Claude, on vit, dit Suétone, des cavaliers thessaliens poursuivre dans le cirque des taureaux sauvages, leur sauter sur le dos après les avoir fatigués, et les terrasser en les saisissant par les cornes. Pline décrit aussi ce genre de combat qui est figuré sur une lampe découverte à Herculanum. Ici seulement l’homme paraît être tombé, et d’après la posture que l’artiste lui a donnée, il ne peut guère se rendre maître de son ennemi. Cette lampe est d’ailleurs d’un travail assez grossier. Des peintures de Pompéi montrent également des bestiaires combattant divers animaux et entre autres des taureaux (fig. 196 et 197). Mais ils sont à pied et l’exercice auquel ils se livrent est tout différent de celui des cavaliers thessaliens dont nous parlions plus haut.

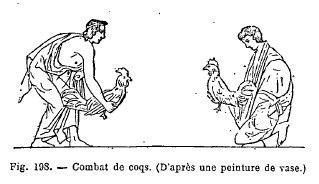

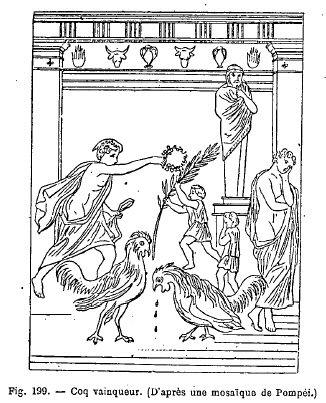

Les Grecs étaient passionnés pour les combats de coqs. Ils avaient des jeux publics où les jeunes gens étaient tenus d’assister, afin d’apprendre par les coqs qu’on peut lutter jusqu’à la dernière extrémité. Le coq tenant une palme qu’on voit sur plusieurs monnaies grecques se rattache à ces institutions. Pline l’Ancien fait l’éloge du coq en termes pompeux. Chaque basse-cour, dit-il, a son roi et chez eux l’empire est le prix de la victoire. Souvent les deux rivaux meurent en combattant. Si l’un d’eux est vainqueur, aussitôt il chante son triomphe et lui-même se proclame souverain. L’autre disparaît honteux de sa défaite. Seuls de tous les oiseaux, ils regardent habituellement le ciel, dressant en même temps leur queue recourbée en faucille. Quelques-uns d’entre eux semblent naître uniquement pour la guerre et les combats. Ceux-là ont illustré les pays qui les produisent tels que Rhodes et Tanagre. On assigne le second rang à ceux de Mélos et de Chalcis. Les coqs avaient des maîtres pour les dresser à la lutte.

Les spectateurs s’intéressaient tellement à la victoire d’un des deux

champions, qu’ils faisaient souvent des gageures considérables. Pendant les

gu Les coqs sont représentés sur un assez grand nombre de

monuments. Un vase peint du musée grégorien (fig.

198) nous montre deux éphèbes tenant chacun un coq qu’ils excitent

l’un contre l’autre, et le même sujet apparaît sur divers bas-reliefs. Sur

les monuments f Un combat de coqs est figuré sur une mosaïque de Pompéi. L’un des deux adversaires lève la tête avec orgueil, tandis que le vaincu semble s’affaisser tout honteux. Derrière eux on voit leurs propriétaires. Celui qui possède le coq vainqueur tient une couronne et un enfant lui présente une palme. Dans sa main il tient encore le sac dans lequel on enfermait le coq avant la bataille. Un jeune homme et un enfant montrent par leur air affligé le chagrin que leur fait éprouver la défaite de l’autre coq (fig. 199). Le musée de Latran, à Rome, possède un petit bas-relief provenant d’un monument funéraire, où l’on voit la fin d’un combat de coqs. L’hermès, devant lequel est une table chargée de couronnes ‘et de palmes, semble indiquer une palestre. Un enfant ou un génie amène devant l’hermès le coq victorieux, tandis qu’un autre s’éloigne en pleurant et tenant dans ses bras son coq qui paraît avoir succombé dans la lutte (fig. 200). Les combats de coqs figurent quelquefois sur les

sarcophages, pour indiquer l’intrépidité du défunt. Néanmoins l’usage des

combats de coqs a été beaucoup moins répandu parmi les Romains qu’il ne

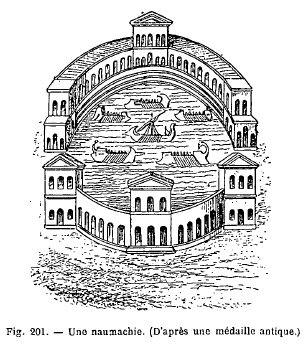

l’avait été parm Les Romains étaient passionnés pour les combats d’animaux féroces. Les récits de ces combats paraîtraient imaginaires, s’ils n’étaient attestés par un grand nombre d’écrivains, qui en parlent tous de la même manière. Pline en raconte ainsi l’origine Q. Scævola, fils de Publius, dit-il, étant édile curule, fit le premier combattre plusieurs lions à la fois. Sylla, qui fut depuis dictateur, donna dans sa préture un combat de cent lions à crinières. Après lui, le grand Pompée en fit paraître dans le cirque six cents, dont trois cents quinze avaient des crinières ; et César, pendant sa dictature, donna un combat de quatre cents lions. Outre les combats d’animaux entre eux, il y avait des spectacles consistant en divers exercices que les animaux apprivoisés faisaient devant le public. A la dédicace du théâtre de Marcellus, Auguste montra dans l’amphithéâtre un tigre apprivoisé. L’empereur Claude en fit voir quatre à la fois. Le Carthaginois Hannon est le premier qui osa manier un lion et le montrer apprivoisé. A Rome, cela est devenu fréquent : Antoine se faisait traîner en compagnie d’une comédienne, sur un char traîné par des lions. Pline parle d’une sorte de danse exécutée par des éléphants. Aux combats de gladiateurs donnés par Germanicus, dit-il, des éléphants exécutèrent quelques mouvements confus et grossiers, en forme de ballet. Leurs exercices ordinaires étaient de lancer des traits dans les airs, de faire assaut comme les gladiateurs, et de jouer ensemble en figurant la pyrrhique. Ensuite ils marchèrent sur la corde et même quatre d’entre eux en portaient un cinquième étendu dans une litière, comme une nouvelle accouchée. Ils : allèrent se placer à table dans des salles remplies de peuple, et passèrent à travers les lits, en balançant leurs pas avec tant d’adresse qu’ils ne touchèrent aucun des buveurs. Sous l’empire, des animaux de tout genre parurent dans l’amphithéâtre. C’est dans les jeux du grand Pompée que le rhinocéros parut pour la première fois. Marcus Scaurus fit voir au peuple de Rome un hippopotame et cinq crocodiles dans une pièce d’eau creusée pour les jeux de son édilité. LES NAUMACHIES. — César, dit Suétone, agrandit

le cirque des deux côtés et y ajouta à l’entour un lac circulaire. Les plus

nobles jeunes gens y firent rouler des quadriges et des chars, ou voltiger

des chevaux, et, se partageant en deux troupes de différents âges, ils

célébrèrent les jeux troyens. Cinq jours furent consacrés à des combats de

bêtes. On finit par une bataille entre deux armées, composées chacune de cinq

cents fantassins, de vingt éléphants et de trois cents cavaliers. Pour

laisser plus d’espace à leurs manœuvres, on avait enlevé les Les naumachies sont des édifices spéciaux destinés à des représentations de combat naval. Ils se composaient d’un vaste bassin plein d’eau, qu’entourait un bâtiment de forme circulaire ou ovoïde : ce bâtiment était destiné aux spectateurs, qui y prenaient place comme dans les cirques ou les amphithéâtres. Il y avait à Rome plusieurs naumachies, dont il n’est pas resté de ruines ; mais on en voit une représentation sur une médaille de l’empereur Domitien que reproduit la figure 201. Suétone rapporte que, dans un spectacle donné sous le règne de Claude, on vit se heurter une flotte de Sicile et une flotte de Rhodes, chacune de douze trirèmes, au bruit de la trompette d’un Triton d’argent qu’un ressort fit surgir au milieu du lac. LES GRANDS JEUX ROMAINS. — Les jeux publics des Romains étaient de plusieurs sortes. Il y avait des jeux solennels, les plus importants de tous, qui revenaient périodiquement et dont les frais très considérables étaient supportés par le sénat ou l’empereur. Ce sont ceux qu’on appelle les grands jeux, et qui constituaient une fête populaire à la fois nationale et religieuse. Outre cela, il y avait des jeux honoraires, que l’on donnait une fois pour toutes à l’occasion d’un triomphe ou de la dédicace d’un temple, et des jeux votifs, c’est-à-dire donnés en raison d’un vœu fait dans des circonstances intéressantes pour la république. Enfin il y avait fort souvent des jeux occasionnels qui étaient quelquefois d’une magnificence extrême, et dont les frais étaient supportés par un particulier désireux de conquérir la popularité, ou par un fonctionnaire, qui quelquefois se ruinait pour donner de l’éclat à son administration. Tous ces jeux consistaient en pièces de théâtre, luttes athlétiques, combats de gladiateurs ou d’animaux féroces, processions, batailles simulées, et autres cérémonies avec lesquelles on voulait amuser le peuple romain. Les jeux romains, ou grands jeux, étaient annuels et duraient environ quinze jours. C’était toujours par des représentations scéniques ou pièces de théâtre que l’on commençait. Les intermèdes se composaient de chants, de danses et de pantomimes diverses. Un monceau de comestibles, rassemblé sous les portiques, était mis à la disposition des spectateurs, et souvent un repas somptueux était offert au peuple après la fin des jeux scéniques, c’est-à-dire vers le milieu de la fête. La seconde partie des jeux romains avait lieu au cirque ou à l’amphithéâtre. Cette partie de la fête, qui consistait en courses de chars ou en exercices de gladiateurs, était celle qui passionnait le plus les Romains, et les représentations théâtrales n’en étaient, en quelque sorte, que le prélude. Elle s’ouvrait par une grande et solennelle procession en l’honneur des dieux, dont on déposait les images sur l’épine après les avoir promenées devant le peuple. Tous ces jeux étaient extrêmement bruyants, car les spectateurs, impatients et toujours avides de nouveautés, criaient pour voir des tours pendant que les athlètes luttaient, et demandaient la course des chars quand les gladiateurs faisaient durer trop longtemps le plaisir de s’entre-tuer. La passion des Romains pour ces exercices a duré plus longtemps que leur puissance ; il a fallu, pour y mettre fin, les invasions des barbares et l’effroyable misère qui en a été la conséquence. |

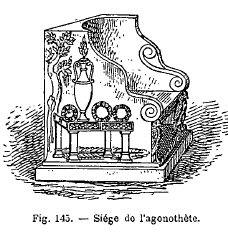

On a trouvé à

Athènes un siège en marbre qu’on croit avoir appartenu à un agonothète des

Panathénées. Une table portant une amphore et des couronnes, et un des

oliviers sacrés dont l’huile remplissait les amphores destinées aux

vainqueurs, sont sculptés sur les côtés du siège dont les supports sont

décorés de deux chouettes, l’oiseau de Minerve

On a trouvé à

Athènes un siège en marbre qu’on croit avoir appartenu à un agonothète des

Panathénées. Une table portant une amphore et des couronnes, et un des

oliviers sacrés dont l’huile remplissait les amphores destinées aux

vainqueurs, sont sculptés sur les côtés du siège dont les supports sont

décorés de deux chouettes, l’oiseau de Minerve  Une peinture

de vase, placée au fond d’une coupe, représente un juge des jeux en train de

couronner un athlète vainqueur

Une peinture

de vase, placée au fond d’une coupe, représente un juge des jeux en train de

couronner un athlète vainqueur

La course à

cheval se pratiquait de plusieurs manières. Quelquefois on courait avec un

seul cheval : cette course simple est représentée sur un beau vase du Louvre,

qu’on désigne sous le nom de vase de Pergame

La course à

cheval se pratiquait de plusieurs manières. Quelquefois on courait avec un

seul cheval : cette course simple est représentée sur un beau vase du Louvre,

qu’on désigne sous le nom de vase de Pergame

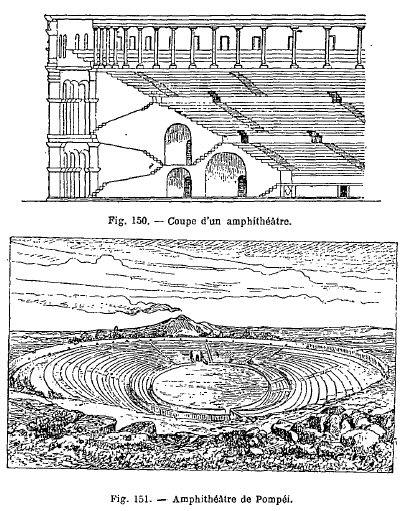

r la

base des demi-cercles ; de là le nom d’amphithéâtre donné à ces constructions

et qui signifie double théâtre. Cette disposition est parfaitement visible

pur la figure 150 qui représente la coupe d’un amphithéâtre et sur la figure

151 qui est une vue d’ensemble de celui de Pompéi. Il est bon de remarquer

que la forme d’un amphithéâtre est toujours elliptique et non pas

complètement circulaire.

r la

base des demi-cercles ; de là le nom d’amphithéâtre donné à ces constructions

et qui signifie double théâtre. Cette disposition est parfaitement visible

pur la figure 150 qui représente la coupe d’un amphithéâtre et sur la figure

151 qui est une vue d’ensemble de celui de Pompéi. Il est bon de remarquer

que la forme d’un amphithéâtre est toujours elliptique et non pas

complètement circulaire.

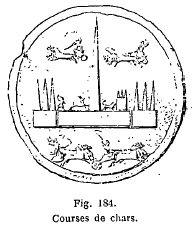

Il existe un

assez grand nombre de représentations de ce genre qui sont plus ou moins

complètes et qui varient un peu par le décor, mais les courses de chars qui

s’exécutent autour de l’épine ou la spina offrent toutes un caractère

analogue. La figure 184 montre une course de chars d’après une monnaie

byzantine. L’obélisque central est beaucoup plus élevé que celui que nous

avons vu dans les représentations précédentes. Cette figure est destinée à

rappeler le souvenir du fameux hippodrome de Constantinople, qui a eu sous le

bas empire autant d’importance que le grand cirque des Romains et dans lequel

on donnait des fêtes du même genre. Nous avons montré déjà

Il existe un

assez grand nombre de représentations de ce genre qui sont plus ou moins

complètes et qui varient un peu par le décor, mais les courses de chars qui

s’exécutent autour de l’épine ou la spina offrent toutes un caractère

analogue. La figure 184 montre une course de chars d’après une monnaie

byzantine. L’obélisque central est beaucoup plus élevé que celui que nous

avons vu dans les représentations précédentes. Cette figure est destinée à

rappeler le souvenir du fameux hippodrome de Constantinople, qui a eu sous le

bas empire autant d’importance que le grand cirque des Romains et dans lequel

on donnait des fêtes du même genre. Nous avons montré déjà

ambes sont une restauration moderne

et la tête, bien qu’antique, a été rapportée et n’appartenait pas à la

statue. Le personnage porte une tunique courte et s’arrêtant au milieu des

cuisses. Des courroies entourent le buste depuis les seins jusqu’aux hanches,

et, n’étant pas toujours juxtaposées, laissent voir cinq fois la tunique. Un

couteau à laine recourbée et fixé sur les courroies servait, selon Visconti,

à couper les traits qui étaient attachés à l’aurige même. Il est probable que

lorsqu’ils étaient renversés, les cochers coupaient les courroies pour n’être

pas entraînés par les chevaux. Ces larges bandes de cuir, bien entrelacées,

qui descendaient jusqu’à la ceinture serraient le corps et le rendaient,

croyait-on, plus propre à la rapidité de la course. On retrouve un costume

analogue

ambes sont une restauration moderne

et la tête, bien qu’antique, a été rapportée et n’appartenait pas à la

statue. Le personnage porte une tunique courte et s’arrêtant au milieu des

cuisses. Des courroies entourent le buste depuis les seins jusqu’aux hanches,

et, n’étant pas toujours juxtaposées, laissent voir cinq fois la tunique. Un

couteau à laine recourbée et fixé sur les courroies servait, selon Visconti,

à couper les traits qui étaient attachés à l’aurige même. Il est probable que

lorsqu’ils étaient renversés, les cochers coupaient les courroies pour n’être

pas entraînés par les chevaux. Ces larges bandes de cuir, bien entrelacées,

qui descendaient jusqu’à la ceinture serraient le corps et le rendaient,

croyait-on, plus propre à la rapidité de la course. On retrouve un costume

analogue  Le

fragment représenté figure 189 passe également pour appartenir à une statue

d’aurige. Cependant cette attribution a été contestée par Visconti, à cause

de la ressemblance que présente le costume avec celui des soldats romains :

en effet les courroies horizontales de sa cuirasse sont juxtaposées et se

fixent sur sa poitrine au moyen de clous ; d’autres bandes relient la

cuirasse aux épaules, comme cela avait lieu pour les soldats. La plupart des

antiquaires ont pourtant maintenu l’ancienne attribution, se fondant sur le

casque, qui n’est pas celui des soldats, et sur l’écharpe qui sort de dessous

la cuirasse avec de petites courroies, costume que portaient souvent les

auriges : en outre, sa tète imberbe et efféminée s’appliquerait difficilement

à un militaire. Il faut bien remarquer d’ailleurs que le costume des auriges

n’était pas un uniforme bien rigoureusement observé, car les bas-reliefs

montrent à cet égard une assez grande variété.

Le

fragment représenté figure 189 passe également pour appartenir à une statue

d’aurige. Cependant cette attribution a été contestée par Visconti, à cause

de la ressemblance que présente le costume avec celui des soldats romains :

en effet les courroies horizontales de sa cuirasse sont juxtaposées et se

fixent sur sa poitrine au moyen de clous ; d’autres bandes relient la

cuirasse aux épaules, comme cela avait lieu pour les soldats. La plupart des

antiquaires ont pourtant maintenu l’ancienne attribution, se fondant sur le

casque, qui n’est pas celui des soldats, et sur l’écharpe qui sort de dessous

la cuirasse avec de petites courroies, costume que portaient souvent les

auriges : en outre, sa tète imberbe et efféminée s’appliquerait difficilement

à un militaire. Il faut bien remarquer d’ailleurs que le costume des auriges

n’était pas un uniforme bien rigoureusement observé, car les bas-reliefs

montrent à cet égard une assez grande variété.

erres civiles d’Auguste et d’Antoine, on faisait combattre des coqs

représentant l’un des deux partis et on prétend que le coq d’Auguste était

toujours vainqueur. Toutefois cette remarque n’a été faite qu’après la

défaite d’Antoine, et on aurait sans doute dit le contraire si la fortune lui

avait été favorable. Pour exciter les coqs et rendre leur ardeur plus grande

on leur faisait manger de l’ail et des oignons. Souvent aussi on armait leur

ergot d’un éperon de bronze.

erres civiles d’Auguste et d’Antoine, on faisait combattre des coqs

représentant l’un des deux partis et on prétend que le coq d’Auguste était

toujours vainqueur. Toutefois cette remarque n’a été faite qu’après la

défaite d’Antoine, et on aurait sans doute dit le contraire si la fortune lui

avait été favorable. Pour exciter les coqs et rendre leur ardeur plus grande

on leur faisait manger de l’ail et des oignons. Souvent aussi on armait leur

ergot d’un éperon de bronze. unéraires, les coqs apparaissent quelquefois comme symboles

des luttes de la vie dans lesquelles on ne doit jamais se laisser abattre.

unéraires, les coqs apparaissent quelquefois comme symboles

des luttes de la vie dans lesquelles on ne doit jamais se laisser abattre. i les Grecs.

i les Grecs.