LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME IV — LES INSTITUTIONS DE L’ANTIQUITÉ

L’ÉDUCATION — IV. - LES SCIENCES

|

LA MÉDECINE. - LES MATHÉMATIQUES. - LA GÉOGRAPHIE. - L’HISTOIRE. - LA JURISPRUDENCE. - LA PHILOSOPHIE. LA MÉDECINE. — Chez les peuples primitifs, les maladies étaient considérées comme une marque de la colère divine. Aussi l’exercice de la médecine était le plus souvent un privilège du sacerdoce et elle était intimement mêlée à la magie et à toutes les superstitions du temps. Nous savons qu’en Égypte, les médecins appartenaient tous au corps sacerdotal, mais nous sommés encore obligés de nous en rapporter aux historiens grecs pour la manière dont ils l’exerçaient. La médecine en Égypte, dit Hérodote, est partagée ; chaque médecin s’occupe d’une seule espèce de maladie et non de plusieurs. Les médecins foisonnent en tous lieux : les uns sont pour les yeux, d’autres pour la tête, d’autres pour les dents, d’autres pour le ventre, d’autres pour les maux internes. Diodore de Sicile ne parle pas de ces spécialités affectées, à chaque médecin, mais il entré dans des détails plus techniques sur les traitements en usage dans les maladies. Pour prévenir les maladies, les Égyptiens traitent le corps par des lavements ; par la diète et les vomitifs ; les uns emploient ces moyens journellement, les autres n’en font usage que tous les trois ou quatre jours. Car ils disent que l’excédant de la nourriture ingérée dans le corps ne sert qu’à engendrer des maladies, et c’est, suivant eux, pour cette raison que le traitement indiqué enlève les principes du mal et maintient la santé. Dans les expéditions militaires et dans les voyages, tout le monde est saigné gratuitement, car les médecins sont entretenus aux frais de la société. Ils établissent le traitement des maladies d’après des préceptes écrits, rédigés et transmis par un grand nombre d’anciens médecins célèbres. Si, en suivant les préceptes du livre sacré, ils ne parviennent pas à sauver le malade, ils sont déclarés innocents et exempts de tout reproche ; si, au contraire, ils agissent contrairement aux préceptes écrits, ils peuvent être accusés et condamnés à mort, le législateur ayant pensé que peu de gens trouveraient une méthode curative meilleure que celle observée depuis si longtemps et établie par les meilleurs hommes de l’art. La loi qui obligeait les médecins à suivre la voie tracée par leurs prédécesseurs était irrationnelle et devait nécessairement entraver le progrès de la science. Mais ce respect outré des traditions n’est pas bien surprenant dans un pays où toute science se rapporte à la religion, dont le sacerdoce est seul dépositaire. Dans les sociétés primitives, la médecine et la magie sont à peu près confondues, et les recettes indiquées pour la guérison d’une maladie sont presque toujours accompagnées d’incantations qui devaient en assurer le succès. Au reste, la plupart des médicaments des Égyptiens paraissent avoir été empruntés à la flore du pays, ou à celle des contrées voisines, comme la Phénicie et la Syrie. Quant à la chirurgie, il ne semble pas qu’elle ait été non plus bien avancée. M. Mariette nous dit en effet, dans le catalogue du musée de Boulaq : Au bas du compartiment de droite est exposé un fémur, provenant d’une momie de la XIe dynastie. Les médecins constateront que l’os brisé n’a point été réduit, et que les deux parties chevauchant l’une sur l’autre, sur une longueur de près de quatre centimètres, ont fini par se souder. J’ai trouvé d’assez nombreux exemples de ce fait, qui ne donne pas une grande opinion de la chirurgie égyptienne. Il est en effet bien difficile de supposer que la chirurgie ait pu faire de bien grands progrès clans un pays où la dissection était absolument impossible, par suite du respect que l’on avait pour les morts.

La chirurgie était certainement pratiquée au temps d’Homère, et les récits du poète sur Machaon et Podalire montrent qu’il y avait déjà des hommes assez habiles pour inspirer aux soldats une confiance sans bornes. Une peinture de vase, qui décore le fond d’une coupe, montre Achille pansant les blessures de son ami Patrocle (fig. 52).

Achille, comme tous les héros élevés par le centaure Chiron, connaissait les plantes dont le suc est salutaire pour le pansement des blessures. Le centaure Chiron passait en effet pour l’inventeur de la médecine ; mais ce fut son élève Esculape, fils d’Apollon et de la nymphe Coronis, qui fut particulièrement honoré comme dieu guérisseur. Les traditions relatives à Esculape ont trop d’importance dans la question qui nous occupe pour que nous n’en disions pas quelques mots. Esculape (fig. 53) a

pour emblème le serpent, qui de tout temps a été considéré comme un symbole

de guérison. Ce symbole, commun à tous les peuples de l’antiquité, parait

avoir eu son origine en Égypte, d’où il se serait répandu en Phénicie et dans

toute la Syrie, puisque nous voyons Moïse ériger un serpent d’airain pour

guérir les Israélites. Le serpent se voit également à côté d’Hygie, fille

d’Esculape, qui est comme son père une divinité de la santé (fig. 54). L’emblème du serpent peut avoir

été importé en Grèce par d Le culte d’Esculape était répandu partout, mais surtout à Épidaure, où les malades venaient de toutes les parties de la Grèce. On les soumettait dès Peur arrivée à certaines pratiques hygiéniques, telles que le jeûne, les ablutions, les bains, etc. Après ces préliminaires ils étaient admis à passer la nuit dans le temple. Le dieu leur apparaissait en songe et leur prescrivait des ordonnances que ses prêtres interprétaient ensuite. Aristophane, dans sa comédie de Plutus, fait avec sa grossièreté ordinaire un piquant récit de ce qui se passait dans le temple, d’après les croyances populaires. Le malade dont il parle est un nommé Plutus, atteint de cécité, et le personnage qui fait le récit est l’esclave Carion. Carion. — Aussitôt que nous sommes arrivés au temple d’Esculape avec Plutus, nous l’avons d’abord mené à la mer et nous l’avons baigné. Ensuite nous revînmes au sanctuaire du dieu. Après avoir consacré sur l’autel les gâteaux et autres offrandes, et avoir livré la fleur de farine à la flamme de Vulcain, nous couchâmes Plutus avec les cérémonies voulues, et chacun de nous s’arrangea sur un lit de paille. La femme. — Y avait-il aussi d’autres personnes qui implorassent le dieu ? Carion. — Il y avait d’abord Néoclide (orateur accusé d’avoir volé les deniers publics), qui, tout aveugle qu’il est, vole avec plus d’adresse que ceux qui voient clair, puis beaucoup d’autres ayant toutes sortes de maladies. Après avoir éteint les lampes, le ministre du dieu nous dit de dormir, et nous enjoint, si l’on entend du bruit, de faire silence ; nous nous couchons tous tranquillement. Moi, je ne pouvais dormir ; certain plat de bouillie placé au chevet d’une vieille excitait ma convoitise, et je désirais ardemment me glisser jusque-là. Je lève la tète ; je vois le prêtre enlever les gâteaux et les figues sèches de la table sacrée. Puis il fait le tour des autels l’un après l’autre ; et tous les gâteaux qui restaient, il les mettait saintement dans un sac. Moi, convaincu de la grande sainteté de l’action, je saute sur le plat de bouillie. La femme. — Misérable ! n’avais-tu aucune crainte du dieu ? Carion. — Oui, sans doute ; je craignais qu’avec sa couronne il ne fût avant moi au plat de bouillie : le fait de son prêtre m’en disait assez ; la vieille, entendant du bruit, étendit la main pour retirer le plat ; alors je siffle comme un serpent et je la mords. Aussitôt elle retire la main, et s’enveloppe en silence dans ses couvertures, en lâchant de frayeur un vent plus puant que celui d’un chat. Alors enfin, je me bourre de bouillie, et puis je nie recouche, le ventre plein. La femme. — Et le dieu ne venait donc pas ? Carion. — Pas encore. Mais après cela, je fis une bonne farce lorsqu’il approcha, je fis résonner une décharge des plus bruyantes, car j’avais le ventre tout gonflé. La femme. — Sans doute, il s’emporta en imprécations contre toi ? Carion. — Il n’y prit seulement pas garde. La femme. — Tu veux dire que ce dieu est grossier ? Carion. — Non, mais il aime l’ordure. (Allusion aux médecins qui constatent l’état du malade par l’inspection des excréments.) La femme. — Ah ! misérable ! Carion. — Cependant je m’enfonçai dans mon lit, de frayeur. Le dieu fit le tour et visita gravement chaque malade. Ensuite, un esclave lui apporta un petit mortier en pierre, un pilon et une petite boîte. La femme. — Mais comment pouvais-tu voir tout cela, pendard, puisque tu te cachais, dis-tu ? Carion. — Je voyais tout à travers mon manteau, car il y a assez dé trous. Il se mit d’abord à préparer un cataplasme pour les yeux de Néoclide ; il prit trois têtes d’ail de Ténos, qu’il pila dans le mortier, avec un mélange de gomme et de suc de lentisque ; il arrosa le tout de vinaigre sphettien, puis il l’appliqua dans l’intérieur des paupières, pour rendre la douleur plus cuisante. Néoclide criait de toutes ses forces et voulait s’enfuir. Mais le dieu lui dit en riant : Demeure ici avec ton cataplasme ; je veux t’empêcher de prodiguer des parjures dans l’assemblée. La femme. — Quel dieu sage et patriote ! Carion. — Il vint ensuite auprès de Plutus ; et d’abord il lui tâta la tête, puis il lui essuya les yeux avec un linge bien propre : Panacée lui couvrit la tête et le visage d’un voile de pourpre ; le dieu siffla, et aussitôt deux énormes serpents s’élancèrent du fond du temple. La femme. — Bons dieux ! Carion. — Ceux-ci, s’étant glissés doucement sous le voile de pourpre, léchèrent, je crois, les paupières du malade ; et en moins de temps, ma chère maîtresse, que tu n’en mettrais à boire dix cotyles de vin, Plutus recouvre la vue. Moi, dans ma joie, je battis des mains et je réveillai mon maître. Aussitôt le dieu disparut et les serpents se cachèrent au fond du temple. Mais ceux qui couchaient auprès de Plutus, avec quel empressement ils le serrèrent dans leurs bras ! Ils restèrent éveillés toute la nuit, jusqu’à ce que le jour parût. Pour moi, je ne cessais de remercier le dieu d’avoir si vite rendu la vue à Plutus et augmenté la cécité de Néoclide. La femme. — Divine puissance d’Esculape ! Cette scène montre qu’à l’époque de la guerre du Péloponnèse, le crédit du dieu de la médecine avait singulièrement diminué, et Aristophane ne se serait pas moqué ainsi d’Esculape et de ses prêtres, s’il ne s’était pas senti appuyé par une portion du public disposée à l’applaudir. A cette époque, en effet, les asclépiades ou prêtres d’Esculape, qui se prétendaient descendants du dieu et dépositaires de ses procédés de guérison, étaient en opposition avec des médecins formés dans les écoles d’Asie Mineure. Ceux-ci, à la tête desquels il faut citer Hippocrate, habitaient les villes, et, vivant loin du temple, ils avaient la prétention d’exercer la médecine, en dehors du culte et de toute pratique religieuse. La science, qui commençait à affirmer ses droits, était pourtant redevable aux asclépiades de la plupart des observations sur lesquelles elle s’appuyait, puisque dans les temples d’Esculape on enregistrait avec soin tous les symptômes observés chez le malade qu’on voulait soigner, et on lui appliquait les remèdes qui avaient précédemment guéri un autre malade atteint des mêmes symptômes. Cette manière de pratiquer la médecine, qui ressemble beaucoup à celle qu’Hérodote attribue aux Égyptiens, excluait .forcément toute manière de voir personnelle, et elle explique tout naturellement pourquoi, malgré l’affluence des malades qu’on apportait au temple, des écoles dissidentes pouvaient encore se produire avec succès.

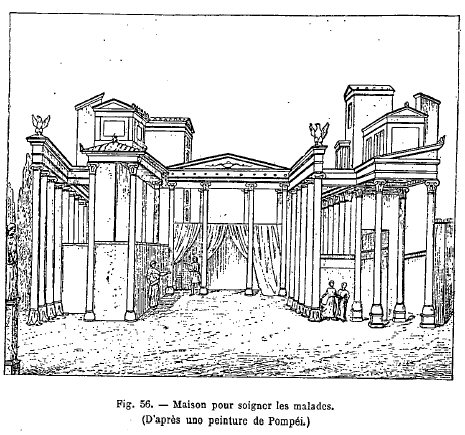

Il semble assez probable qu’il a dû exister des maisons de santé pour soigner les malades et dont l’organisation était sans cloute assez semblable à celle des établissements du même genre qui accompagnaient toujours les temples d’Esculape. Une fresque de la maison des vestales, à Pompéi, représente un édifice que l’on croit avoir eu cette destination (fig. 56). Mais il est difficile de comprendre la disposition de l’établissement dans une représentation où la fantaisie a certainement une très grande part. Il parait certain qu’Hippocrate a étudié dans les temples, à Cos notamment, où il aurait copié les tablettes votives des malades, mais il n’a emprunté à personne la clarté avec laquelle il décrit les maladies, la méthode avec laquelle il les classe, et l’expérience pratique qu’il mettait au service de ceux qu’il soignait. Hippocrate, le plus célèbre des médecins de l’antiquité, vivait au temps de la guerre du Péloponnèse. Galien, qui était comme Hippocrate natif de l’Asie Mineure, était du second siècle de notre ère. Mais pendant les cinq siècles qui les séparent, de nombreuses écoles se formèrent et la médecine, complètement dégagée des formules religieuses qu’elle avait eues à l’origine, prit durant cette période une allure vraiment scientifique, qu’elle perdit ensuite peu à peu. Sous les princes syriens, les amulettes et les formules magiques des Orientaux trouvèrent, à l’aide des superstitions toujours croissantes, un tel crédit dans la population, que la médecine, en tant que science fondée sur l’expérience et l’observation, disparut peu à peu. Quelques représentations de vases se rapportent à la chirurgie.

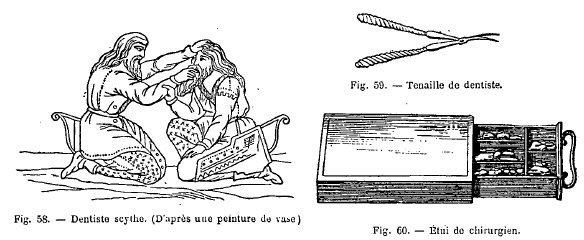

Sur la figure 57 on voit un médecin scythe pansant la blessure d’un soldat, et un dentiste appartenant à la même nation est représenté sur la figure 58. Les sujets de ce genre qui se trouvent quelquefois sur les vases n’apparaissent jamais sur les peintures décoratives. Un instrument de dentiste en forme de pinces, et qui paraît destiné à l’extraction des dents, a été découvert à Pompéi, avec d’autres outils du même genre, dans la maison dite du chirurgien. Nous en donnons la reproduction figure 59.

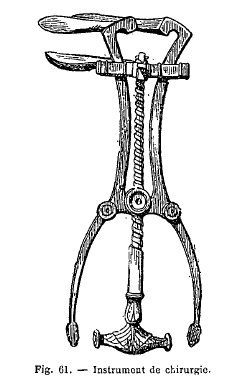

On a également découvert à Pompéi un étui de chirurgien (fig. 60) et quelques instruments spéciaux, comme celui qui est représenté sur la figure 61. Le soin apporté à la confection de ces instruments semble prouver que la chirurgie avait acquis une certaine importance. Néanmoins, comme les anciens ne disséquaient pas les cadavres humains, et qu’ils ne pouvaient étudier l’anatomie que sur les animaux, les connaissances qu’ils ont pu avoir sur cette science étaient nécessairement très incomplètes.

LES MATHÉMATIQUES. — Il est impossible de fixer l’époque où on a commencé à calculer, mais les plus vieilles civilisations, celles de l’Égypte et de la Chaldée, témoignent de connaissances assez étendues en arithmétique et en géométrie. On attribuait aux Phéniciens le mérite d’avoir trouvé la manière de tenir les registres, et leurs affaires commerciales étant très étendues, ils ont dû porter une très grande attention vers l’étude des chiffres et de leurs diverses combinaisons. L’antiquité attribuait à Pythagore un voyage assez long en Égypte, et c’est dans ce pays qu’il aurait puisé sa philosophie, tout entière fondée sur des combinaisons de nombres. Il serait d’ailleurs bien difficile de déterminer exactement quelles étaient les connaissances de ce personnage, dont l’existence historique est à peine connue. Outre les quatre premières règles de l’arithmétique, les anciens possédaient les méthodes pour extraire la racine carrée et la racine cubique ; ils connaissaient la théorie des proportions et des progressions arithmétiques et géométriques, et ils considéraient Pythagore comme celui qui les avait initiés à toutes ces connaissances. Les monuments élevés sur le sol de l’Égypte montrent surabondamment que l’étude de la géométrie était très avancée dans ce pays. Thalès de Milet, qui vivait au VIIe siècle avant notre ère, est regardé comme le premier philosophe qui se soit livré à l’étude de la géométrie et il passe pour en avoir étudié les principes en visitant l’Égypte. Il avait mesuré, dit-on, la hauteur des pyramides d’après l’étendue de leur ombre. Pythagore, Hippocrate de Chios, Platon apportèrent de grands développements dans les sciences qui se rapportent à la géométrie. Le traité d’Euclide, parvenu jusqu’à nous, compte encore aujourd’hui parmi les ouvrages classiques en matière de science. Cet ouvrage, connu sous le nom d’Éléments, a eu une multitude d’éditions. Euclide professait à Alexandrie sous le règne de Ptolémée Lagus, qui passe pour avoir lui-même fréquenté ses cours. Enfin Archimède, qui fut un des plus grands savants de l’antiquité, a fait d’importants travaux sur la géométrie ; mais sa grande renommée vient surtout de son savoir et de son ingéniosité en mécanique. Nous avons vu que les anciens Égyptiens connaissaient le siphon (tome III) ainsi que le soufflet de forge (tome III). Toutefois leurs connaissances en mécanique devaient être assez bornées, puisque les énormes matériaux qu’ils employaient pour la construction de leurs monuments n’étaient pas mis en mouvement par des moyens mécaniques, mais seulement à force de bras. Dans toutes les armées de l’antiquité, on voit des machines de guerre qui sont quelquefois assez compliquées, et parmi les moyens indiqués par Vitruve pour soulever les fardeaux, on trouve les cabestans, le levier, les poulies, les grues, les plans inclinés, etc. Toutefois on ne peut pas dire que l’étude de la mécanique ait été poussée bien loin dans l’antiquité et les applications de cette science à l’industrie, si fréquentes chez les peuples modernes, paraissent avoir été absolument inconnues. Mais il est nécessaire de rendre hommage à Archimède, à qui l’on attribue, outra la vis creuse, dite vis d’Archimède, l’invention de la poulie mobile, des roues dentelées, de la théorie des plans inclinés, du levier, etc. C’est à propos de la théorie du levier qu’il disait : Donnez-moi un point d’appui et je soulèverai le monde. Plusieurs applications intéressantes de la mécanique sont également dues aux mathématiciens d’Alexandrie. Ainsi Ctésibius est l’inventeur de la pompe aspirante et foulante qui porte son nom. Il fit aussi des orgues hydrauliques et une clepsydre ou horloge d’eau qui était extrêmement célèbre. L’eau tombait sur une roue qu’elle faisait tourner, et qui communiquait par là un mouvement régulier à un petit personnage en bois, indiquant à l’aide d’une baguette les heures, les jours et les mois marqués sur une colonne. Un élève de Ctésibius, Hiéron d’Alexandrie, qui vivait environ un siècle avant Jésus-Christ, a aussi été très admiré pour ses automates, ses pompes et ses diverses machines. Il avait écrit plusieurs ouvrages importants sur la mécanique. L’ASTRONOMIE. — Les Chaldéens passent pour les plus anciens astronomes, mais il est impossible de savoir quelles ont été leurs premières observations, ni à quelle époque on peut les faire remonter. On sait qu’ils étaient parvenus à déterminer le mouvement moyen journalier de la lune, dont le cours était pour eux le principe de la mesure du temps. Beaucoup de choses encore en usage dans l’astronomie, dit M. Lenormant, nous viennent de la civilisation chaldéo-assyrienne et de sa science, à laquelle toute l’antiquité rendait un si juste hommage. Telles sont la division de l’écliptique en douze parties égales constituant le zodiaque, dont les figures paraissent avoir également la même origine ; la division du cercle en trois cent soixante degrés ; celle du degré en soixante minutes, de la minute en soixante secondes et de la seconde en soixante tierces, ainsi que l’invention du mode de notation qui sert encore à marquer ces divisions du degré. Ce sont aussi les Chaldéo-Assyriens qui instituèrent la semaine de sept jours, consacrés aux sept planètes qu’ils adoraient, et depuis un temps immémorial l’ordre de leurs jours n’a pas été changé. Inventeurs du gnomon, ils furent les premiers à diviser la journée en vingt-quatre heures, l’heure en soixante minutes et la minute en soixante secondes.

Si l’opinion la plus répandue attribue aux Chaldéens la priorité dans les études astronomiques, il est certain aussi que les Égyptiens se sont, dès l’antiquité la plus reculée, préoccupés de la conformation de l’univers. Thalès, Pythagore et Platon passent pour avoir emprunté aux Égyptiens les connaissances assez étendues qu’ils avaient en astronomie. Ils connaissaient la rondeur de la terre, le mouvement des planètes, les phases de la lune et la cause des éclipses. Mais c’est surtout sous les successeurs d’Alexandre que l’astronomie devint une science fondée sur l’expérience. Parmi les plus fameux astronomes de cette époque, il faut citer Pithéas, qui, observant à Marseille à la longueur méridienne de l’ombre du gnomon, en concluait l’obliquité de l’écliptique ; Aristarque de Samos, auteur d’une méthode pour trouver le rapport des distances du soleil et de la lune à la terre ; Ératosthène, auquel on doit la première mesure de la terre, et qui fixa la latitude d’Alexandrie et de Syène ; Hipparque de Nicée, qui fit un catalogue renfermant 1.625 étoiles, et enseigna la position des lieux de la terre par leur longitude et leur latitude. Ptolémée, qui fut aussi célèbre comme astronome que comme géographe, suivit les idées d’Hipparque, et son système fut considéré comme le plus complet qui eût encore été formulé. Il vivait à Alexandrie, environ cent trente ans avant Jésus-Christ. A partir du IIIe siècle de notre ère, les sciences commencèrent à perdre de leur importance, et finirent par disparaître complètement dans l’abaissement général de l’esprit humain. Quelques-unes des connaissances astronomiques de l’antiquité nous ont été transmises par les Arabes et elles sont devenues, sous la Renaissance, le point de départ de la science moderne. Le calendrier des anciens a subi plusieurs fois des altérations, par suite du changement dans les idées astronomiques. Les Égyptiens reconnaissaient trois saisons : la première était celle de l’inondation, la seconde était l’époque des semailles, et la troisième celle des moissons. Leur année civile comprenait douze mois de trente jours chacun, avec cinq jours complémentaires. Mais comme ils n’avaient pas tenu compte du supplément qui forme nos années bissextiles, l’année civile, qui retardait tous les quatre ans d’un jour environ sur l’année solaire, finit par n’être plus en rapport avec les saisons, en vue desquelles on avait voulu la régler.

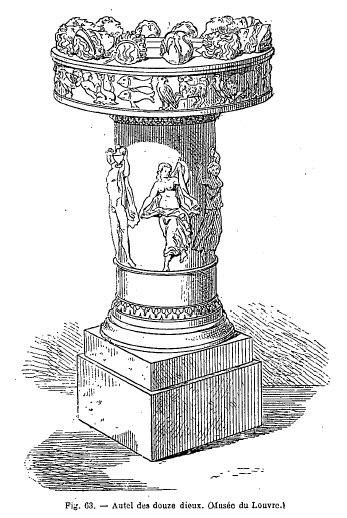

Primitivement les Grecs admirent aussi douze mois de trente jours, et chaque mois était consacré à une divinité. L’autel des douze dieux (fig. 63) nous donne l’idée d’un monument astronomique dans l’antiquité. Ce monument est une sorte de table circulaire, au milieu de laquelle a dû être un cadran solaire. Autour de la table, les têtes des douze grandes divinités de l’Olympe sont sculptées avec un relief très prononcé et chacune d’elles est en rapport par un de ses attributs avec un signe du zodiaque représenté sur le contour extérieur de la table. Au mois d’avril répondent le signe du bélier et la colombe de Vénus, au mois de mai le taureau avec le trépied d’Apollon, au mois de juin les gémeaux avec la tortue de Mercure, au mois de juillet le cancer et l’aigle de Jupiter, au mois d’août le lion et le panier de Cérès, au mois de septembre la vierge et le bonnet de Vulcain entouré d’un serpent, au mois d’octobre la balance et la louve de Mars, au mois de novembre le scorpion et le chien de Diane, au mois de décembre le sagittaire et la lampe de Vesta, au mois de janvier le capricorne et le paon de Junon, au mois de février le verseau et les dauphins die Neptune, au mois de mars les poissons et la chouette de Minerve. L’année des Grecs étant seulement de trois cent soixante jours, on fut obligé de former un mois complémentaire revenant à intervalles déterminés, et de constituer ainsi un cycle d’années au bout duquel on devait se retrouver d’accord avec le soleil. Mais comme les villes grecques n’adoptèrent pas toutes le même système, il y eut toujours une certaine confusion dans ce calendrier. Des désordres bien plus graves se présentèrent chez les Romains. Le calendrier de Numa, établi d’après les idées astronomiques des Étrusques, contenait une erreur de calcul qui, par l’accumulation des années, produisit une véritable perturbation. C’est ainsi qu’en l’an 190 avant Jésus-Christ, le 1er janvier se trouva correspondre au 29 août. Cette situation fut rectifiée par Jules César, qui établit le calendrier Julien. L’astronome alexandrin Sosigène, chargé de ce travail, basa ses calculs sur une année solaire de trois cent soixante-cinq jours et sis heures : en réunissant les six heures d’excédant on en forma un jour, qui, intercalé tous les quatre ans dans l’année, forma l’année bissextile. Pour arriver à ce résultat et rattraper l’ordre des saisons, il fallut donner quatre cent quarante-cinq jours à une année, qui fut l’an 47 avant Jésus-Christ, et qui reçut pour cette raison le nom d’année de confusion. Le calendrier Julien est encore en usage parmi les Russes et les chrétiens du rite grec, mais il a été remplacé chez les autres peuples chrétiens par le calendrier grégorien, sur lequel il retarde de douze jours. Cette différence provient d’une erreur de l’astronome Sosigène, qui s’était trompé d’un peu plus de onze minutes en fixant la durée de l’année solaire à trois cent soixante-cinq jours et six heures, erreur d’où il résulta que les points solsticiaux et équinoxiaux rétrogradaient d’un jour en cent trente-trois ans. Le calendrier grégorien diffère du calendrier Julien en ce qu’il retranche trois années bissextiles en l’espace de quatre cents ans, ce qui lui donne une exactitude plus rigoureuse (fig. 64).

LA GÉOGRAPHIE. — Pour Homère, le monde est un disque ayant la Grèce pour centre et entouré de tous côtés par le fleuve Océan. Le soleil, parti des portes de l’Orient pour aller se plonger dans le fleuve Océan, à l’endroit où sont les colonnes d’Hercule, fait du côté de l’équateur le tour du disque terrestre, sur un bateau fabriqué par Vulcain, de manière à se retrouver le matin au point exact d’où il était parti la veille. Il y a donc un côté du disque qui est le côté du jour, où la nuit ne parait jamais, et qui est inhabitable à cause de la chaleur brûlante de l’astre ; la vague idée que les anciens avaient de l’immensité du Sahara avait donné lieu à cette croyance. Le côté de la nuit, où le soleil ne parait jamais, est en même temps une contrée glacée dont les hommes ne sauraient supporter le climat. La mer du Nord et la mer Baltique sont absolument inconnues et, au-dessus de la Thrace, les hommes ne voient pas autre chose que de la neige. Les idées d’Homère sont exactes quand il parlé des pays qu’il connaît et deviennent fausses dès qu’il s’agit des contrées lointaines ; ses connaissances précises en géographie ne s’étendent pas au delà d’un rayon de cent cinquante lieues. Pendant bien longtemps, les Grecs ont considéré Delphes comme le centre du monde c’était même pour eux une Croyance religieuse. Les idées sur la configuration du monde commencèrent à se modifier pendant les guerres médiques, et surtout après les voyages d’Hérodote, qui eurent pour effet de faire connaître aux Grecs une foule de contrées dont ils n’avaient aucune idée auparavant. C’est ainsi qu’Hérodote lui-même nous dit : je ne connais point le fleuve Océan, et il me semble que c’est Homère ou quelques anciens poètes qui ont inventé cette dénomination ou l’ont introduite dans leurs poèmes. L’opinion que la terre était un disque plat fut peu à peu abandonnée ; et Aristote enseignait que la terre était sphérique ; il croyait même qu’on pouvait aller aux Indes par les colonnes d’Hercule. Cette opinion fut ensuite admise par la plupart des géographes, et Strabon n’a pas l’air de regarder comme impraticable l’idée de faire le tour du monde. Ceux qui, dit ce géographe, ayant entrepris le périple de la terre, sont revenus sur leurs pas, ne l’ont pas fait, de leur aveu même, pour s’être vu barrer et intercepter le passage par quelque continent, mais uniquement à cause du manque de vivres et par peur de la solitude, la mer demeurant toujours aussi libre devant eux. Au temps d’Auguste, on admettait généralement que la zone tempérée était seule habitable, et comme on ne supposait pas que l’équateur pût être franchi, la terre habitée était, aux yeux des géographes, contenue tout entière dans l’hémisphère boréal. Le ciel, dit Pline le Naturaliste, est divisé en cinq parties qu’on appelle zones ; un froid rigoureux et des glaces éternelles assiégent toutes les contrées adjacentes aux deux zones extrêmes, c’est-à-dire qui entourent les deux pôles, l’un appelé boréal, l’autre appelé austral ; une obscurité perpétuelle y règne, l’influence des astres plus doux y est étrangère, et il n’y a d’autre lumière que la réflexion blanchâtre du givre. La zone du milieu, par où passe l’orbite du soleil, est embrasée par les feux, et la chaleur trop voisine la brûle. Deux zones seulement, intermédiaires à la zone torride et aux zones glaciales, sont tempérées ; et encore ne sont-elles pas accessibles l’une à l’autre, à cause des feux que lancent les astres. Ainsi le ciel nous enlève trois parties de la terre, et nous ignorons quelle est la proie de l’Océan. Les travaux d’Eratosthène, d’Hipparque et de Ptolémée marquent le plus haut point où soit parvenue la science géographique dans l’antiquité, mais toutes ces connaissances se perdirent dans le naufrage général de la civilisation antique, et c’est par les Arabes qu’on a pu en renouer le fil sous la Renaissance. L’HISTOIRE. — Telle que nous la comprenons aujourd’hui, l’histoire ne remonte pas plus haut que les guerres médiques, et on a eu raison d’appeler Hérodote le père de l’histoire. Cependant bien avant de savoir coordonner les faits et les classer dans un ordre méthodique, de manière à en tirer des inductions, les hommes avaient senti le besoin de transmettre à leurs descendants le souvenir des événements dont ils avaient été témoins et de s’instruire eux-mêmes de ceux qui s’étaient passés avant leur naissance. Les récits de l’aïeul, les contes du voyageur, les fables du poète, telles sont les formes que l’histoire a primitivement revêtues. Ainsi conçue, l’histoire se chante plus encore qu’elle ne se raconte, et prend un caractère merveilleux, que la crédulité des âges primitifs accepte et transmet sans contrôle ni critique. De là, la saveur exquise et le peu de certitude qu’on trouve dans tous les récits qui se rattachent à la première antiquité. A côté de ce canevas si vague, sur lequel l’imagination populaire brode sans cesse et qui s’altère à chaque génération, on trouve un autre ordre de documents, presque toujours secs dans leur concision, mais prenant par cela même un caractère plus positif : ce sont les inscriptions. Le nom d’un roi victorieux, les termes d’un traité inscrit sur la pierre, une liste généalogique de personnages importants par leur situation, une invocation adressée à une divinité, forment assurément des matériaux bons à consulter, surtout si l’on examine en même temps les monuments, les tombeaux et les représentations graphiques se rattachant à la même époque ; mais tout cela ne constitue pas une véritable histoire, parce que des documents. de ce genre ne forment pas un enchaînement logique et indiscutable. C’est pourtant là-dessus que sont fondées toutes les connaissances que nous pouvons avoir sur les peuples de l’ancien Orient. Faute d’une ère fixe sur laquelle on puisse appuyer sa chronologie, l’Égypte, malgré ses innombrables monuments et la longue suite de ses Pharaons, nous a si peu transmis son histoire, que les savants modernes n’arrivent pas à la formuler d’une manière positive, et la Bible, malgré ses allures dogmatiques, laisse la plus grande incertitude sur l’histoire des peuples avec qui les Hébreux ont été en rapport. Il y a pourtant des récits historiques dans les livres juifs, mais des récits interrompus, qui ne forment pas un ensemble, et qui d’ailleurs ne s’accordent pas toujours avec ceux des autres nations relativement aux mêmes événements. On y trouve de nombreux renseignements sur ce qui concerne le peuple juif, mais il serait impossible d’y trouver les éléments constitutifs d’une histoire générale. Si l’histoire elle-même nous fait défaut, nous ne pouvons, à plus forte raison, savoir comment la transmission des événements pouvait être enseignée dans l’éducation. Il est bien certain que les prêtres égyptiens devaient avoir une méthode d’enseignement pour l’histoire de leur pays, mais nous ignorons quelle était cette méthode. Nous sommes, sous ce rapport, plus heureux pour ce qui concerne les Grecs ; du moins nous savons à peu près sous quelle forme ils apprenaient à leurs enfants les fables qui contenaient leurs dogmes religieux, en même temps que les plus anciens récits concernant leur histoire nationale. Nous avons expliqué plus haut ce qu’étaient les tables iliaques. Toutefois ce n’est pas là encore de la véritable histoire. Hérodote est le premier qui ait donné une forme littéraire à l’histoire et qui ait cherché à montrer l’enchaînement des événements. Placé sous l’invocation des neuf Muses, son livre fut présenté aux Grecs dans le grand concours des arts et de la poésie aux Jeux olympiques. En retraçant le récit des guerres médiques, Hérodote a voulu faire connaître à ses concitoyens les mœurs en même temps que les traditions des peuples qu’ils avaient combattus. Restreignant son cadre à la guerre du Péloponnèse, Thucydide a donné à son récit un caractère purement politique, et abandonné le système d’anecdotes intimes dont Hérodote avait semé son histoire. Si Hérodote est le père de l’histoire, Thucydide en est peut-être le plus grand maître. Xénophon et Polybe nous ont laissé de bien précieux documents sur l’histoire militaire de leur temps, et. Plutarque, sous une forme biographique, s’attache à rendre le caractère des grands hommes dont il retrace la vie. C’est Denys d’Halicarnasse qui a raconté aux Grecs l’histoire des Romains, mais les véritables historiens de Rome sont Tite-Live et Tacite. Le grand nombre d’ouvrages sur l’histoire universelle qui ont été écrits sous la période romaine montre l’importance qu’on attachait alors aux études historiques, et si leur valeur littéraire est inégale, on peut y voir au moins que l’idée de relier les événements humains dans un ensemble méthodique répondait à un besoin général dans l’éducation. LA JURISPRUDENCE. — Si la haute antiquité nous montre des législateurs célèbres, Moïse, Lycurgue où Solon, on peut dire néanmoins que la jurisprudence est une science principalement et presque exclusivement romaine. Évidemment Démosthène et les orateurs de leur temps avaient étudié à fond, non seulement les lois athéniennes, mais encore celles des cités voisines. Seulement le droit ne formait pas, comme à Rome, une étude spéciale et méthodique à laquelle devaient se livrer tous les jeunes gens qui aspiraient aux fonctions publiques. A Rome, surtout à partir de Cicéron, le droit forme le complément obligé de toute bonne éducation. C’est à ce titre seulement que nous nommons ici la jurisprudence, qu’il était nécessaire de signaler, mais sur laquelle nous ne devons pas insister, cette étude étant beaucoup trop vaste pour entrer dans le cadre modeste que nous nous sommes imposé. Voici comment Girault-Duvivier classe, clans son Encyclopédie de l’antiquité, les différentes époques de la jurisprudence romaine. Le premier âge, dit-il, commence à la publication des douze tables et finit au temps de Cicéron ; il embrasse environ deux cent cinquante ars. Pendant ce temps la jurisprudence est ténébreuse, dure et fondée uniquement sur une subtilité rigoureuse de termes. Le deuxième âge, celui de la jurisprudence moyenne, beaucoup plus douce que la précédente, et s’attachant davantage à interpréter la loi dans le sens le plus favorable à l’équité. Le troisième âge commence à Auguste et finit à Adrien, c’est celui des grandes dissensions entre les sectes, celui où l’on examinait et discutait beaucoup de règles à l’égard desquelles il y avait des contestations ou une sorte d’incertitude. Le quatrième âge date d’Adrien’, dont l’édit perpétuel donna une nouvelle face à la jurisprudence, surtout à l’aide de son rédacteur Julien, qui servit souvent de guide à ses successeurs ; c’est le véritable âge d’or de la jurisprudence. En effet, c’est celui où parurent presque tous les grands jurisconsultes, les Flavinien, les Julien, les Ulpien, les Paul, les Gaius, les Pomponius, les Cervidius Scævola, les Modestin, les Marius et les Celsus ; c’est celui où furent composés les ouvrages dont on a extrait presque tout le Digeste ; c’est enfin celui où furent fixés à jamais une foule de principes du droit, d’après le système d’équité établi dans la philosophie des Grecs, et la méthode d’argumentation des diverses écoles où l’on enseignait cette philosophie. Le cinquième âge commence au règne de Constantin, temps où il y a une décadence sensible dans la langue, la littérature et la jurisprudence, et où le flambeau de celle-ci s’éteignit en quelque sorte. Le sixième et dernier âge commence à la publication du corps de droit de Justinien, et finit à l’année 753 de l’ère vulgaire. Il suffit pour la caractériser de dire, d’une part, que le style en est obscur, incorrect, diffus et très verbeux ; de l’autre, qu’il est enflé et plus convenable à un rhéteur qu’à un empereur ; qu’en général ses lois sont très inférieures aux précédentes en éloquence, en majesté et en prudence. LA PHILOSOPHIE. — La plus ancienne école philosophique des Grecs a reçu le nom d’école ionienne, parce que la plupart des philosophes qui en faisaient partie étaient nés en Ionie. Elle a pour chef Thalès de Milet, né vers 640 avant notre ère, et fut ensuite transformée par Anaximandre et plusieurs autres. Rejetant les fables mythologiques qui avaient cours dans le peuple, cette école rechercha les causes premières dans l’étude des phénomènes extérieurs, et admit les éléments, l’eau, l’air ou le feu, comme étant le principe et l’origine du monde. L’école italique, qui s’éleva parallèlement à la précédente, mais dans une direction tout opposée, eut pour chef Pythagore, qui était natif de Samos, mais qui vint enseigner en Italie, au VIe siècle avant notre ère. Au lieu de prendre les phénomènes naturels pour point de départ, les pythagoriciens considéraient leurs rapports. Les nombres étaient pour eux le principe des choses, et comme ils partent tous de l’unité, Dieu, qui est l’unité primordiale, préside à l’univers comme intelligence suprême, et les âmes qui sont assimilées aux nombres sont immortelles en ce sens qu’elles renaissent sans cesse par la métempsycose. Cette école, qui avait eu pourpoint de départ les mathématiques, aboutit promptement à un spiritualisme mystique et finit par nier toute réalité matérielle et par ne plus admettre que l’unité absolue. Empédocle, Épicharme, Archytas de Tarente, Xénophane, Parménide et Zénon d’Élée en furent les principaux sectateurs. Considérant la connaissance donnée par les sens comme une simple illusion, les derniers pythagoriciens arrivèrent ainsi à la négation du mouvement et des phénomènes, sur lesquels l’école d’Ionie avait échafaudé son système. Entre ceux qui voyaient partout la pluralité et ceux qui n’admettaient que l’unité se placèrent les sophistes, dont le plus célèbre, Gorgias de Leontium, s’efforça de prouver : 1° que rien n’existe ; 2° que quand même une chose existerait, nous ne pourrions pas la connaître ; 3° que quand même nous pourrions la connaître, nous ne parviendrions pas à la démontrer Ce système négatif, qui ressemblait moins à une philosophie qu’à une rhétorique, plut infiniment aux Grecs, dont la jeunesse ergoteuse apprenait chez les sophistes à plaider indifféremment le pour et le contre. Il eut aussi pour résultat de préparer pour les luttes de l’Agora une foule d’orateurs plus habiles que convaincus. Socrate, qui fut le plus violent adversaire des sophistes, bien qu’il ait souvent emprunté leurs procédés d’argumentation, assigna pour point de départ à la philosophie la connaissance de soi-même et fut en Grèce le premier moraliste. La morale fut désormais considérée comme liée intimement à la philosophie, qui jusque-là avait circonscrit son domaine, soit dans l’observation du monde visible, soit dans les pures spéculations de l’esprit. Avec Socrate commence la seconde période de la philosophie grecque. Ici les écoles naissent en foule et les systèmes se croisent de toutes parts. Parmi celles qui relèvent directement de Socrate, la plus importante est l’école platonicienne, nommée aussi Académie. Suivant Platon, les idées, en tant que conçues par l’esprit, rie sont que des réminiscences d’une existence antérieure. Ces idées ont leur raison d’être en Dieu, essence du beau et du bien. Comme les idées ont existé avant les choses, les notions que nous pouvons puiser dans la nature extérieure sont nécessairement trompeuses ; il n’y a de vrai que les types éternels dont la réalité de ce mondé n’offre qu’une infidèle image. La perfection que l’homme doit chercher dans la morale comme dans l’art est en nous comme un souvenir confus, qui plane au-dessus des réalités terrestres. Les péripatéticiens, ou sectateurs d’Aristote, rejettent la doctrine de la réminiscence, tout en conservant le principe divin au sommet de la hiérarchie des êtres. Dieu, qui est le principe et la cause de tout, existe en nous comme âme impérissable, mais non personnelle, car ce qui dans notre âme est individuel est par cela même condamné à mourir avec le corps. En rejetant les idées premières de Platon, pour porter la philosophie dans l’étude des causes premières, Aristote donna une très grande part à l’observation des faits, et son savoir encyclopédique ne contribua pas moins que sa doctrine à donner au Lycée, qui est le nom sous lequel on désigne son école, un caractère essentiellement scientifique. Épicure enseignait que le monde, qui n’a pas eu de commencement et qui n’aura pas de fin, est composé d’un nombre infini d’atomes, dont la rencontre fortuite dans le vide a formé tous les êtres. Il ne niait pas l’existence des dieux, mais ne leur attribuait aucune influence sur l’univers. Sa morale était une doctrine de l’intérêt bien entendu, consistant pour l’esprit dans une quiétude capable de braver l’adversité, et pour le corps, dans une régularité de vie capable d’assurer la santé. Les sectateurs d’Épicure ont complètement dénaturé sa doctrine, et en ont tiré des conséquences que leur maître n’avait jamais soupçonnées. Les cyniques avaient une morale très austère, mais ils affectaient un complet dédain de toutes les convenances et on leur reprochait une extrême malpropreté. Diogène de Sinope a été le plus célèbre de cette secte qui a pour chef Antisthène. Dédaignant toutes les commodités de la vie, Diogène buvait dans une écuelle et avait pour logis un tonneau (t. II, fig. 617). Diogène le cynique, dit Galien, dînant chez un particulier très soigneux de ce qui lui appartenait et très peu de sa personne, fit mine de vouloir cracher ; puis regardant autour de lui il cracha en effet, non sur aucun des objets qui l’entouraient, mais sur le maître de la maison. Celui-ci, indigné et demandant la raison d’une telle conduite, Diogène lui répondit qu’il n’avait rien vu dans sa maison d’aussi négligé que lui ; car, tandis que tous les murs étaient ornés de peintures remarquables, le pavé composé de cailloux précieux qui, par leur arrangement, représentaient des images de divinités, les vases propres et brillants, les lits et leurs couvertures enrichis des plus beaux ornements, il n’avait vu que lui seul de négligé. Les stoïciens, dont le chef est Zénon de Citium, ont compté dans leur secte plusieurs hommes illustres, entre autres l’empereur Marc-Aurèle, mais la fameuse doctrine : supporte et abstiens-toi les prédisposait à la résignation plutôt qu’à la lutte. Il y eut encore bien d’autres sectes dans l’antiquité, et dans la plupart l’étude de la morale se mêlait à celle de la rhétorique et de diverses sciences, en sorte que la philosophie grecque comprend en quelque sorte l’ensemble des connaissances humaines dans l’antiquité. |

Les

renseignements sont encore plus vagues pour ce qui concerne la Chaldée, où

les amulettes et certaines formulés magiques paraissent avoir surtout servi

de médicaments. Hérodote prétend que les médecins étaient inconnus à Babylone.

Les

renseignements sont encore plus vagues pour ce qui concerne la Chaldée, où

les amulettes et certaines formulés magiques paraissent avoir surtout servi

de médicaments. Hérodote prétend que les médecins étaient inconnus à Babylone.

es matelots phéniciens. Selon Pline, la raison de

cet emblème est que le serpent se renouvelle en changeant de peau, et que l’homme

se renouvelle également par la médecine, puisque les médicaments lui donnent

un corps nouveau. On sait en effet qu’Esculape ressuscitait les morts et que

Jupiter fut obligé de le foudroyer pour satisfaire aux plaintes de Pluton,

qui ne voyait plus arriver les ombres sur lesquelles il avait droit de

régner. Le génie de la guérison, Télesphore, est ce petit enfant que l’on

voit souvent fig

es matelots phéniciens. Selon Pline, la raison de

cet emblème est que le serpent se renouvelle en changeant de peau, et que l’homme

se renouvelle également par la médecine, puisque les médicaments lui donnent

un corps nouveau. On sait en effet qu’Esculape ressuscitait les morts et que

Jupiter fut obligé de le foudroyer pour satisfaire aux plaintes de Pluton,

qui ne voyait plus arriver les ombres sur lesquelles il avait droit de

régner. Le génie de la guérison, Télesphore, est ce petit enfant que l’on

voit souvent fig urer à côté d’Esculape, et que montre la figure 55.

urer à côté d’Esculape, et que montre la figure 55.

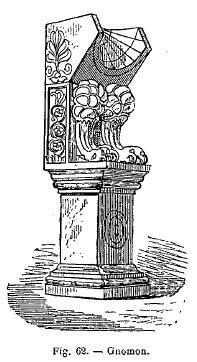

Le gnomon,

dont les Chaldéens sont inventeurs, paraît être le premier instrument

astronomique employé dans l’antiquité. La figure 62 montre un gnomon de

l’époque romaine.

Le gnomon,

dont les Chaldéens sont inventeurs, paraît être le premier instrument

astronomique employé dans l’antiquité. La figure 62 montre un gnomon de

l’époque romaine.