LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME IV — LES INSTITUTIONS DE L’ANTIQUITÉ

L’ÉDUCATION — III. - LA MUSIQUE ET LA DANSE

|

LA MUSIQUE. - LA DANSE. - LA MIMIQUE. LA MUSIQUE. — Parmi les arts cultivés dans l’antiquité, la musique est celui qui a eu la plus grande importance, mais c’est aussi celui qui â laissé le moins de traces et sur lequel on possède le moins de renseignements. Les traditions des Hébreux font remonter l’origine de la musique avant le déluge, car c’est Jubal, de la race de Caïn, à qui la Genèse attribue l’invention des instruments à cordes. L’histoire de Jacob et celle de Moïse montrent l’emploi de la musique dans les plus anciennes cérémonies. La musique s’enseignait dans les confréries des prophètes et elle était toujours associée à la poésie dans leurs inspirations. C’est à l’aide de la musique que le berger David parvient à calmer les fureurs de Saül ; en sorte que cet art prend ici un caractère curatif. Chez les Grecs la musique est associée à la mythologie. Si Apollon est le dieu de la lyre, c’est que le soleil, par la régularité avec laquelle il répand chaque jour sa lumière, est regardé comme le principe qui préside aux harmonies de l’univers. L’astronomie elle-même est une muse dont les lois ne diffèrent pas de celles de la musique, puisque le mouvement des astres est réglé par la lyre d’Apollon. Une multitude de fables attestent t’étonnante puissance de la musique et son énorme influence sur les hommes des temps primitifs. Les murs des cités s’élèvent d’eux-mêmes au son de la lyre d’Amphion, les dauphins transportent sur les mers le musicien Arion ; les accents d’Orphée charment toute la nature et adoucissent les bêtes féroces elles-mêmes. La musique avait aux yeux des anciens un caractère civilisateur et elle était en outre regardée comme exerçant sur l’âme humaine un empire immense et immédiat, quoique ses effets soient des plus variés. Quand Achille se retire dans sa tente, il demande à la musique l’oubli de ses chagrins ; les chants de Tyrtée commandent le carnage et pour amollir les villes d’Ionie, un conquérant y propage le goût de la flûte. Si les récits des auteurs anciens ne nous renseignent pas beaucoup sur l’essence même de la musique, ils prouvent tout au moins l’action puissante qu’elle avait et la véritable fascination qu’elle exerçait sur la population.

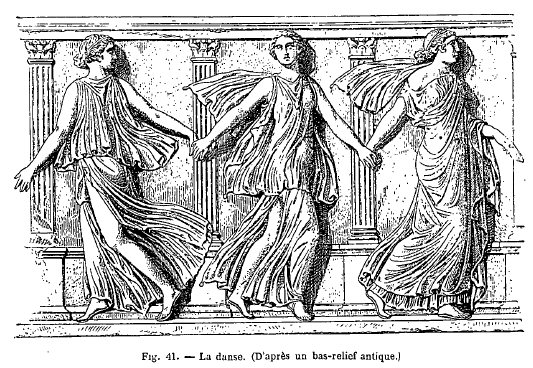

Nous avons vu déjà (tome II) quels étaient les instruments de musique employés dans l’antiquité. La flûte, simple ou double, était en Grèce l’instrument le plus employé dans les cérémonies où il fallait du mouvement et notamment dans les chœurs de danse ; mais des joueuses de lyre, comme celles qui sont représentées sur les figures 39 et 40, étaient toujours appelées lorsqu’il s’agissait d’accompagner des chanteurs. Ce qui serait surtout intéressant à connaître, c’est la manière dont les Grecs ont compris la composition musicale, et malheureusement c’est un point sur lequel il est difficile de faire autre chose que des conjectures. Aussi haut que nous puissions remonter dans le passé, dit M. Eugène Véron dans l’Esthétique, nous voyons que la musique de la race blanche, bien que née, elle aussi, de la prédominance du rythme, a un tout autre caractère que celle des nègres et des Chinois. Elle semble avoir été empreinte surtout d’un sentiment vague et rêveur ; son mouvement était modéré et même lent, bien qu’il s’accélérât dans la danse jusqu’à la plus extrême rapidité. Les peintures qui ont été retrouvées dans les monuments égyptiens de la plus haute antiquité marquent la prédominance du chant par l’attitude des chanteurs battant la mesure (voir tome II, fig. 56). De plus, l’importance du rôle de la harpe, de la cithare et d’autres instruments à effets doux et propres aux modulations, indique suffisamment combien la musique de ces peuples différait de celle de la race jaune. La plus frappante de ces différences est celle-ci : tandis que les peuples de la race jaune n’arrivent pas à concevoir l’emploi du demi-ton, la race blanche, douée d’organes plus sensibles et capable de saisir et de comparer des tons placés à des intervalles excessivement rapprochés, a au contraire exagéré le nombre de ces tons dans les premières échelles tonales. Les traités de musique les plus anciens et les plus authentiques de la littérature sanscrite divisent la gamme en sept intervalles, dans lesquels ils marquent vingt-deux intervalles plus petits, inégalement répartis. Les Perses en admettaient vingt-quatre, les Arabes dix-sept. Le système pélasgique était aussi celui de l’octave divisée en vingt-quatre quarts de tons. Un peu plus tard se produisit une modification importante dans la musique des Grecs. La transformation complète de la musique et la création du système diatonique, — qui distribue la succession des sons en une série d’intervalles appelés tons et demi-tons, et d’où sortit la musique du Moyen âge et de la Renaissance, — commencèrent par la substitution du tétracorde, ou série de quatre sons, à la distribution simple de l’octave. C’est dans ce nouveau système que s’introduisit le genre chromatique proprement dit, par la substitution du demi-ton au quart de ton. Mais, malgré toutes ces modifications, la musique grecque demeure attachée à la parole. Elle ne sort guère ale la mélopée. Son office est de guider la voix et de marquer le rythme du vers, en accentuant le caractère général du poème par celui de l’accompagnement. Dans le drame, chaque personnage chantait un ton particulier, déterminé par le sentiment qui dominait dans son rôle, de même qu’il portait un masque triste ou gai, terrible ou gracieux, suivant le personnage qu’il avait à remplir. Tout était subordonné à la situation. Le caractère individuel et les variations accidentelles étaient supprimés au profit du type général et immuable. Le nombre de ces masques était très restreint, exactement par la même raison que toute cette musique se ramenait à trois modes principaux : le lydien, qui exprimait la douleur et la plainte ; le phrygien, réservé à l’expression des passions violentes et exaltées ; le dorien, consacré à la peinture de la tranquillité, du calme ; dé la tempérance, du courage viril et grave. C’est le mode majestueux par excellence, dans la musique comme dans l’architecture. Le rythme musical s’imposait à la déclamation ; il en réglait le mouvement, il en déterminait la cadence avec une tyrannie que nous aurions aujourd’hui peine à supporter, mais dont personne autrefois ne songeait à se plaindre, car on était alors habitué à cette prépondérance du rythme, même dans le discours, et la permanence d’une cadence presque uniforme ; n’avait rien de choquant pour les oreilles. N’oublions pas que chez nous, il n’y a pas cinquante ans que nous avons commencé à dégager l’alexandrin de l’uniformité solennelle de facture et de déclamation, que nos pères considéraient comme seule digne de la tragédie. et de l’épopée. La forme même des poèmes était sujette au rythme. Il est aujourd’hui démontré que les tragédies d’Eschyle se composent d’une série de morceaux qui se correspondent par le nombre de vers et souvent même par le mouvement des phrases et par l’emploi de mots semblables. Un manuscrit grec anonyme très ancien, traduit par M. Vincent, nous apprend que les Grecs distinguaient deux sortes de mélodies : la mélodie de la prose, produite par la variété des accents qui se suivent dans la phrase ; et la mélodie musicale, qui consiste dans une suite de sons, ordonnés avec convenance. Le musicien, pour « bien composer un chant, n’a à tenir compte que de l’affinité naturelle des sons et de la qualité propre à chacun. Il n’est pas question de leur rapport avec le sentiment qu’il s’agit d’exprimer parce que, dans la pensée antique, ce rapport se confond avec le ton lui-même et en fait partie, comme l’impression morale fait partie de l’objet. Ce point est très important, car il est en conformité absolue avec ce que nous retrouverons du génie grec dans les autres arts. Les théoriciens antiques s’imaginent que leurs harmonies ou modes musicaux ne sont que des manières diverses d’établir les rapports des intonations des différents degrés de l’échelle musicale, et ils en expliquent les effets moraux comme des conséquences des rapports des sons entre eux. Ils ne voient en tout cela qu’un mécanisme, un agencement de ressorts qui a pour caractère propre, pour qualité inhérente, de communiquer à l’âme telle ou telle impulsion, tandis que, en réalité, ces modes, loin d’être la cause des impressions morales, n’en sont eux-mêmes que l’effet et l’expression. C’est parce qu’ils les rappellent, qu’ils les reproduisent. Les rapports sont exactement inverses de ceux qu’on imaginait alors. La puissance des modes n’est pas en eux-mêmes, mais dans l’âme humaine qui se manifeste par eux, et par eux transmet ses impressions de proche en proche. Cette substitution perpétuelle dans les théories antiques de l’effet extérieur à la cause interne est le point capital à observer, pour quiconque veut se rendre compte de la véritable révolution qui s’est opérée dans la théorie des arts modernes. A l’époque où le système grec a été le plus complet, il est resté beaucoup moins étendu que le nôtre. Les tables d’Alipius ne comprennent que trois octaves et un ton, tant pour les instruments que pour la voix. Et encore une de ces octaves était-elle entièrement rejetée clans la pratique. On peut objecter que le diagramme de Platon constituerait un système de près de cinq octaves, mais Platon lui-même reconnaît que c’était là un genre de symphonie qui n’était pas destiné à des oreilles humaines ; par conséquent, ce n’était à ses yeux qu’un idéal sans application possible. Le sentiment de la tonalité était bien moins prononcé chez les Grecs que chez nous, et l’emploi des sons simultanés, qui constitue le système harmonique, si développé dans la musique moderne, était chez eux à l’état d’enfance. Ils n’employaient les dissonances que dans l’accompagnement de la musique vocale par les instruments. La musique grecque, portée en Italie par des artistes grecs après la conquête, n’y fit aucun progrès, et elle acheva de déchoir dans les premiers siècles du moyen âge, enveloppée dans l’anathème général prononcé contré la religion et l’art des païens. L’importance que les anciens peuples attachaient à la musique a créé des rivalités qui, dans la légende comme dans l’histoire, apparaissent sous la forme de luttes musicales ou de concours. L’histoire d’Apollon vainqueur de Marsyas n’est que l’expression mythologique d’une vieille rivalité entre l’Europe et l’Asie, et la fable des oreilles d’une du roi Midas est un témoignage de dédain de la Grèce d’Europe pour le goût musical des habitants de l’Asie Mineure. Le combat des Muses et des Piérides, celui des Muses et des Sirènes, se rattachent également à des luttes musicales que la poésie raconte sous une forme mythologique. Dans la grande période de la civilisation, lei concours entre les cités et entre les quartiers d’une même cité s’organisent d’une façon régulière, et le joli monument de Lysicrate, dont nous avons parlé ailleurs (tome I), témoigne de l’importance qu’attachaient les Athéniens à ces luttes musicales. On donnait le nom de coryphée au chef d’un chœur dans les pièces de théâtre : il donnait le signal du chant en frappant du pied. Dans les danses il y avait un coryphée qui devait joindre à l’habileté professionnelle tout le charme des grâces corporelles. C’est ainsi que Sophocle fut choisi pour être le coryphée des adolescents qui dansèrent autour du trophée de la bataille de Salamine. LA DANSE. — La danse n’avait pas du tout, dans l’antiquité, le caractère exclusivement frivole qu’elle a pris dans les temps modernes. Si elle était considérée comme une partie essentielle de l’éducation, c’est que dans les temples comme dans les camps, dans les villes comme dans les campagnes, il y avait des danses dans lesquelles figurait souvent une grande partie de la population, et, dans tous les cas, la plus riche et la plus honorée. La danse a fait partie de tous les cultes antiques ; mais cette danse, qui est appelée danse sacrée, se distinguait non par un mouvement plus lent et plus grave, mais par un rythme qui était spécial à la divinité qu’on voulait honorer. Il semble probable, par exemple, que les danses sacrées des Hébreux devaient être assez mouvementées, puisque quand l’arche sainte fut transportée à Jérusalem il y eut des fêtes religieuses dans lesquelles, suivant l’expression de la Bible, David, ceint d’un éphod de lin, dansait de toutes ses forces devant l’Éternel.

A Sparte, les jeunes filles exécutaient en l’honneur de Diane des danses mouvementées et extrêmement rapides. Les danses bachiques sont celles que reproduisent le plus souvent les peintures et les sculptures. Ce qui caractérise ces danses, c’est que la danseuse joue des cymbales ou frappe sur son tympanon, en même temps qu’elle exécute ses mouvements (fig. 42 à 45).

Ce n’est ni d’hier ni d’avant-hier, dit Lucien, que l’art de la danse a pris naissance ; il est antérieur à nos ancêtres. Les écrivains qui nous donnent la généalogie la plus authentique de la danse te diront qu’elle date de l’origine de l’univers, et qu’elle est aussi ancienne que l’amour. Le chœur des astres, la conjonction des planètes et des étoiles fixes, leur société harmonieuse, leur admirable concert, sont les modèles de la première danse. Peu à peu elle s’est développée, et, de progrès en progrès, elle semble être arrivée aujourd’hui à sa plus haute perfection, composant un tout varié, d’un accord parfait et dans lequel se fondent toutes les muses. Rhéa fut, dit-on, la première qui, charmée de cet art, l’enseigna en Phrygie aux Corybantes, et en Crète aux Curètes ; elle en retira de grands avantages. Ceux-ci en dansant lui sauvèrent Jupiter, qui sans doute conviendrait lui-même que c’est grâce à leur danse qu’il a échappé aux dents paternelles. Ils exécutaient cette danse tout en armes, frappant des boucliers avec des épées et bondissant avec un enthousiasme guerrier (fig. 46).

Ensuite les plus illustres Crétois s’appliquèrent fortement à cet exercice et devinrent d’excellents danseurs, non seulement les particuliers, mais les princes et ceux qui aspiraient aux plus hautes fonctions. Homère, qui probablement ne voulait pas rabaisser Mérion, mais l’honorer, lui donne le nom de danseur, et il était si connu, si populaire à cause de son talent, que sa réputation ne se bornait pas seulement au camp des Grecs, elle s’étendait jusque chez les Troyens, quoique ses ennemis. Je pourrais encore te citer beaucoup d’autres héros qui se sont plu à cet exercice et qui l’ont regardé comme un art ; qu’il me suffise de nommer Pyrrhus, fils d’Achille, qui s’illustra par la danse, et y ajouta ce beau genre qui, de son nom, est appelé pyrrhique. Les Lacédémoniens, qui passent pour les plus vaillants des Grecs, ayant appris de Castor et Pollux la caryatique, espèce de danse que l’on enseigne à Carye, ville de la Laconie, ne font rien sans l’assistance des muses, à ce point qu’ils vont à la guerre au son de la flirte et qu’ils marchent d’un pas réglé. Chez eux, c’est la flûte qui donne le premier signal du combat, et voilà pourquoi ils ont toujours été vainqueurs, conduits par la musique et par le rythme. Tu peux voir encore, de nos jours, que leurs jeunes gens n’apprennent pas moins à danser qu’à faire des armes. Lorsqu’ils ont fini de lutter avec les poignets et de se frapper à tour de rôle les uns les autres, le combat se termine par une danse ; un joueur de flirte s’assied au milieu, soufflant et marquant la mesure avec son pied ; puis les jeunes gens, le suivant par bandes, prennent, en marchant en cadence, toutes sortes d’attitudes, les unes guerrières, les autres dansantes et chères à Bacchus et à Vénus.

Ces danses consacrées à Vénus et à Bacchus sont celles que l’on exécutait pendant les repas pour égayer les convives. Les danseurs de profession revêtaient souvent un costume spécial. Ainsi les fameuses danseuses d’Herculanum (fig. 47) sont des femmes vêtues de longues robes faites avec ce tissu léger et transparent qu’on fabriquait spécialement dans l’île de Cos. Plus souvent encore les danseuses apparaissent sur les peintures dans un état de nudité presque complet (fig. 48, 49, 50, 51), et leur réputation de mauvaise vie explique les anathèmes des pères de l’Église vers la fin de l’empire romain.

L’Asie Mineure, qui est le pays dont presque toutes les danseuses étaient originaires, avait eu depuis la période mythologique des danses qui furent très goûtées dans l’antiquité. Xénophon décrit la danse suivante qui eut lieu dans son armée, au moment où les Grecs, après la retraite des Dix mille, se disposaient à rentrer dans leurs foyers : Les Thraces parurent les premiers tout armés, et sautèrent au son de la flûte. Ils s’élevaient si haut et retombaient avec tant de force que les spectateurs en parurent effrayés. Ils figurèrent ensuite un combat, à la fin duquel un danseur frappa l’autre, et tout le monde crut qu’il l’avait blessé, mais ce n’était qu’un artifice innocent. Le vainqueur dépouilla le vaincu en dansant, et sortit de la scène par un pas très gai qui exprimait sa victoire. Ensuite les Magnésiens dansèrent la danse du semeur. Le semeur pose ses armes à terre, attelle deux bœufs à la charrue, et ensemence un champ, se retournant de temps en temps comme un homme qui a peur. Un voleur survient : le laboureur saute sur ses armes et court à lui comme pour défendre ses bœufs. Tantôt le voleur a le dessus, garrotte le laboureur et emmène son attelage, tantôt le laboureur est victorieux, lie au voleur les mains derrière le dos, l’attelle à son char à côté des bœufs et le fait marcher ainsi devant lui. Un Mysien vint après : il tenait un bouclier de chaque main. Quelquefois il s’en servait, comme pour se défendre à la fois contre deux ennemis, d’autres fois comme s’il n’y en avait qu’un seul : souvent il tournait rapidement sur lui-même et faisait le saut périlleux, sans lâcher ses boucliers. Il finit par frapper à la manière des Perses, d’un bouclier sur l’autre, et par exécuter au son de cet instrument nouveau un pas charmant. Les Arcadiens parurent ensuite sur la scène ; ils étaient couverts d’armes brillantes et s’avancèrent en cadence, se tenant les uns les autres par la main, et la flûte exécutant une marche guerrière. Quelques-uns se détachaient de la bande, d’autres s’y joignaient, et ils finissaient tous par danser en rond, mais avec tant de rapidité et de justesse que le mouvement d’une roue n’est pas plus prompt ni plus égal. Enfin deux femmes parurent, vêtues des habits les plus élégants ; l’une dansa la pyrrhique, un bouclier à la main, l’autre la danse d’Ariane,’ agitant un voile ; mais celle-ci avec tant de légèreté et de grâce qu’elle ravit tous les spectateurs et termina le ballet au bruit des applaudissements. Les Paphlagoniens, étonnés d’un tel spectacle et surtout de la danse des femmes, demandèrent aux Grecs si leurs femmes combattaient aussi avec eux : Oui, répondit-on de toutes parts, et ce sont elles qui, en dansant et en combattant tour à tour, ont chassé de la Grèce l’armée du grand roi. LA MIMIQUE. — La danse comprenait la mimique, et les connaissances d’un danseur, si nous en croyons Lucien, devaient être assez étendues. « Le fond de toute la danse, dit cet écrivain, est l’histoire antique, dont le danseur doit se rappeler aisément les épisodes pour pouvoir les exprimer avec grâce. Il faut donc qu’il connaisse parfaitement tout ce qui s’est passé depuis le chaos et la naissance du monde jusqu’à Cléopâtre, reine d’Égypte. n Cela était exact au temps de Lucien, car les danseurs étaient continuellement appelés à représenter, par la mimique, les scènes de l’histoire et surtout de la mythologie. C’est ce que nous allons voir dans le récit d’un ballet décrit par Apulée. Le théâtre représentait une montagne en bois, à l’instar de cette montagne fameuse que le poète Homère a chantée sous le nom d’Ida. Elle était construite avec des proportions gigantesques, et couverte d’arbres verts et de plantes vives jusqu’à son sommet. L’art du machiniste y avait fait couler une source, qui de ses flancs jaillissait en onde limpide. Quelques chèvres y broutaient une herbe tendre. On voyait Pâris, le berger phrygien, avec son manteau étranger et flottant, à longs plis. Ce rôle était tenu par un jeune homme qui avait un costume magnifique, qui était coiffé d’une tiare en or, et qui faisait semblant de conduire le troupeau. Un instant après parut un bel enfant nu, à l’exception de l’épaule gauche, que couvrait une chlamyde d’adolescent. Ses cheveux blonds attiraient tous les regards, et d’entre leurs boucles on voyait sortir une paire de petites ailes parfaitement semblables l’une à l’autre. Son caducée et sa baguette achèvent de le faire reconnaître : c’est Mercure. Il s’avance en dansant, et de la main droite, tenant une pomme d’or, il la remet à celui qui figure Pâris. Il lui explique par sa pantomime la mission que lui impose le maître des dieux ; et après avoir exécuté les pas les plus charmants, il disparaît. Vient ensuite une jeune fille à l’air majestueux, chargée de représenter Junon. En effet, sa tête est ceinte d’un blanc diadème et elle porte un sceptre. Une seconde entre brusquement : on la reconnaît sans peine pour être Minerve, au casque brillant qui couvre son chef et qui est recouvert lui-même d’une couronne d’olivier, à son égide qu’elle élève, à sa lance qu’elle brandit, à son attitude de combattante. Après elle s’avance une troisième beauté, et l’incomparable éclat dont brille sa divine personne a désigné Vénus. Deux couleurs frappent d’abord les yeux à l’aspect de la déesse : l’albâtre de son corps, parce qu’elle tire son origine des cieux, et l’azur de sa draperie, parce qu’elle sort du sein des mers. Ces trois jeunes filles, qui sont censées des déesses, ont chacune leur cortége. Junon est suivi ; de Castor et de Pollux portant des casques en forme d’œuf, ornés d’étoiles au cimier ; mais les deux frères sont aussi de jeunes acteurs. Cette Junon, aux accords variés d’une flûte amoureuse, s’avance avec des gestes calmes et sans affectation, et, par une pantomime pleine de noblesse, elle promet à Pâris que s’il lui décerne le prix de la beauté, elle à son tour lui donnera l’empire de l’Asie entière. Celle que son costume guerrier a fait reconnaître pour Minerve est escortée de deux jeunes garçons figurant le trouble et l’effroi. Écuyers fidèles de la martiale déesse, ils bondissent avec des épées nues. Un joueur de flûte, derrière elle, fait entendre, sur le mode dorien, un air belliqueux, lequel, mêlé de sons graves et de sons aigus, imite la trompette et soutient l’effort de la danse vigoureuse exécutée par la déesse. Remuant la tête, lançant des regards pleins de menace, elle avance précipitamment avec une sorte de brusquerie ; puis elle fait comprendre à Pâris que s’il lui adjuge la palme de la beauté, il deviendra, grâce à sa protectrice, un héros immortalisé par ses trophées de guerre. Mais c’est pour Vénus que sont toutes les faveurs de l’assemblée. Elle s’avance à son tour sur le milieu de la scène, entourée d’un peuple de jolis enfants ; et elle s’y arrête avec le sourire le plus doux et le plus agréable. Ces Cupidons aux membres arrondis et blancs comme du lait, vous les eussiez pris pour les véritables Cupidons venant de s’envoler de la mer ou des cieux. Leurs petites ailes, leurs petites flèches, le reste de leur costume, tout s’accordait à merveille avec leur rôle ; et, comme si leur maîtresse eût dû se rendre à un banquet nuptial, ils éclairaient sa marche avec des torches éblouissantes. Puis il se répandit comme par flots un essaim de jeunes vierges : ici, les Grâces si gracieuses ; là les Heures si belles. Les unes et les autres, en jetant des guirlandes de fleurs et des roses effeuillées, cherchaient à plaire à leur déesse, et formaient des rondes charmantes, offrant pour hommage les trésors du printemps à la reine des voluptés. Bientôt les flûtes à plusieurs trous commencent à jouer tendrement des airs lydiens, qui remplissent l’âme des spectateurs d’une suavité délicieuse ; et, bien que plus suave encore, Vénus se met doucement à danser. Les pas d’abord sont lents et indécis ; mais le mouvement d’ondulation qui dessine sa taille se communique insensiblement à sa tête, et ses gestes délicats se règlent sur tous les sons amoureux que font entendre les flûtes. Tantôt ses regards à demi voilés jettent un doux éclat, tantôt ils sont vifs, agaçants ; et parfois elle ne danse que des yeux. Dès qu’elle fut arrivée en présence de son juge, par la manière de jeter ses bras, elle sembla promettre à Pâris que si elle obtenait la préférence sur les autres déesses, elle lui donnerait une épouse dont les merveilleux appas égaleraient les siens propres. Alors la volonté du jeune Phrygien est décidée : il présente à la jeune fille la pomme d’or qu’il tenait à la main ; c’était lui adjuger la victoire. Après que ce jugement de Pâris est terminé, Junon et Minerve sortent de scène, mornes, courroucées et indiquant par leur pantomime l’indignation que leur cause cet échec. Vénus, au contraire, satisfaite et riante, exprime sa joie en dansant avec toute sa suite. |

La danse des

Hébreux autour du veau d’or était probablement une danse fort animée, imitée

de celle des prêtres égyptiens autour du bœuf Apis. Les danses sacrées des

Égyptiens paraissent avoir eu surtout un caractère astronomique. Elles

représentaient ou étaient censées représenter le cours des astres et

l’harmonie de .leurs mouvements. Chez Ies Grecs, il n’y avait presque aucune

cérémonie religieuse dont la danse ne fit partie. Les Heures sont

représentées sur les monuments sous la forme de jeunes filles qui dansent

La danse des

Hébreux autour du veau d’or était probablement une danse fort animée, imitée

de celle des prêtres égyptiens autour du bœuf Apis. Les danses sacrées des

Égyptiens paraissent avoir eu surtout un caractère astronomique. Elles

représentaient ou étaient censées représenter le cours des astres et

l’harmonie de .leurs mouvements. Chez Ies Grecs, il n’y avait presque aucune

cérémonie religieuse dont la danse ne fit partie. Les Heures sont

représentées sur les monuments sous la forme de jeunes filles qui dansent