LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME III — LE TRAVAIL DANS L’ANTIQUITÉ

L’ARCHITECTURE. — III. - L’ARCHITECTURE GRECQUE

|

NOTIONS HISTORIQUES. - LA PÉRIODE PÉLASGIQUE. - LE STYLE HELLÉNIQUE. - LES ORDRES. - L’ORNEMENT. - LES ÉDIFICES. NOTIONS HISTORIQUES. — Nous n’avons pas à signaler dans l’âge héroïque de nom, d’artiste dont le caractère historique soit parfaitement établi. Ceux dont il est question dans les historiens semblent appartenir à la légende plutôt qu’à l’histoire. Dédale, qui construisit le labyrinthe de Minos, dans l’île de Crète, est un personnage mythologique. Son nom veut dire industrieux, et pendant longtemps on le donna aux artistes comme un témoignage de leur habileté. Agamède et Trophonius comptent parmi les plus anciens architectes dont les écrivains anciens fassent mention. L’édifice le plus fameux qui leur fut attribué était le temple d’Apollon à Delphes. Quand ils l’eurent terminé, ils supplièrent le dieu de leur donner pour récompense la chose qui pouvait être le plus utile à l’homme, et ils furent trouvés morts trois jours après. Une autre légende leur attribue une histoire qui rappelle celle qu’Hérodote raconte à propos de Rampsinite, roi d’Égypte. Les deux architectes auraient été chargés de construire un trésor pour le roi Hierus dans la Béotie, et ils auraient disposé le bâtiment de manière qu’en ôtant une pierre qu’ils connaissaient, ils pouvaient entrer dans l’intérieur. Le roi s’aperçut que ses richesses diminuaient, et tendit un piège où Agamède se laissa prendre. Trophonius coupa la tête à son ami pour empêcher qu’il fût reconnu ; mais la terre s’étant ouverte sous ses pieds, il fut englouti tout vivant, et il se forma là une caverne où, pendant longtemps, il rendit des oracles. On pourrait également regarder plusieurs des travaux d’Hercule comme se rattachant à l’architecture. Mais toutes ces histoires légendaires n’ont qu’un intérêt secondaire pour la question qui nous occupe. La période qui précède les guerres médiques est celle du grand développement de l’art grec. Les œuvres de cette époque ne peuvent, en aucune façon, quand on les prend isolément, se comparer à celles de la période suivante ; mais si on les considère dans leur ensemble, on verra que toutes les formes de l’art étaient trouvées, et que si le siècle de Périclès a été supérieur comme résultat, l’invention et l’effort appartiennent surtout au siècle précédent. C’est en effet la vie du gymnase qui a donné surtout aux Grecs le goût et le sentiment de la beauté dans les formes ; c’est la piété des peuples qui a élevé partout des monuments en l’honneur des dieux protecteurs des cités ; c’est l’amour de la liberté qui, en faisant naître le régime démocratique, a donné à l’art une mission sérieuse, en a fait l’expression d’une pensée générale. Celle-ci, n’étant pas subordonnée aux caprices d’un prince et aux variations de la mode, a résolu le problème. d’une liberté illimitée dans la conception individuelle, unie à une obéissance rigoureuse à des principes logiques et invariables. Le siècle de Pisistrate marque dans l’architecture une période d’éclat qui semble le prélude de celui de Périclès. Le temple de Jupiter, olympien, à Athènes, avait été commencé sous Pisistrate ; c’était primitivement un édifice colossal d’ordre dorique. Dans la construction postérieure terminée sous les Romains, il est d’ordre corinthien. Polycrate de Samos s’efforça de rivaliser avec Pisistrate, en élevant plusieurs édifices qui furent célèbres dans l’antiquité. II fit venir Eupalinus de Mégare, déjà célèbre par une construction qui amenait dans sa ville natale les eaux d’une fontaine consacrée aux Muses, et le chargea de construire un vaste aqueduc dont on a retrouvé dernièrement les traces. Les architectes Rhœcus et Théodore de Samos avaient bâti un temple de Junon qui fut détruit pendant la guerre avec les Lacédémoniens. On attribue à Polycrate l’honneur d’avoir construit le nouveau temple qui fut d’ordre ionique, tandis que le monument primitif était dorique. Théodore de Samos avait également commencé le fameux temple d’Éphèse, ou du moins, il avait consolidé le fond marécageux sur lequel il devait être bâti, car ce fut Chersiphron de Gnosse et son fils Métagène qui furent les architectes du temple. La construction en dura fort longtemps et il fut achevé par Demetrius et Pœonius d’Éphèse. Brûlé par Érostrate, le temple d’Éphèse fut relevé ensuite, ou du moins restauré par Dinocrate, architecte d’Alexandre. La plus grande partie des monuments antérieurs à Périclès dont il reste des ruines sont d’ordre dorique. L’ordre ionique semble donc postérieur, au moins dans la Grèce propre, et c’est dans les villes grecques de l’Asie Mineure qu’il a trouvé ses premières applications antérieurement aux guerres médiques. Dans la période suivante nous voyons des artistes athéniens employés aux travaux du temple de Delphes, et l’école de Phidias orne de ses sculptures les temples d’Olympie et d’Élis. Cette période est celle qui vit s’élever les plus fameux monuments de la Grèce. Malheureusement, si nous connaissons les noms de quelques-uns des architectes qui les ont bâtis, nous ne savons absolument rien de leur histoire, et l’absence de renseignements rend toute biographie impossible. Ictinus et Callicrate furent les architectes du Parthénon. Ictinus a en outre dirigé la construction du grand temple d’Éleusis, bâti par les architectes Coriebus et Métagène et terminé par Xénoclès. C’est également Ictinus quia bâti le fameux temple d’Apollon Épicurios près Phigalée. Le temple était dorique. L’architecte Mnésiclès d’Athènes éleva les Propylées, superbes portiques qui servaient d’entrée à l’Acropole d’Athènes, et Libon d’Élée bâtit le fameux temple de Jupiter à Olympie. Deux célèbres sculpteurs, Polyclète et Scopas, ont aussi attaché leur nom à des édifices dont ils ont dirigé la construction. On doit à’Polyclète d’Argos le grand théâtre d’Épidaure, et à Scopas le temple de Minerve Alea à Tégée, qui passait pour le plus beau du Péloponnèse. Parmi les architectes qui ont élevé des monuments d’ordre ionique, on connaît Hermogène, auteur du temple de Bacchus à Téos et d’Artémise Leucophrine à Magnésie sur le Méandre, Pithéas, auteur du temple de Minerve Poliade à Priène, dont la dédicace fut faite par Alexandre, Pœonius et Daphnis de Milet, qui relevèrent après sa destruction le Didymæon de Milet. C’est probablement vers le même temps qu’il faut placer Callimaque, auquel Vitruve attribue l’invention du chapiteau corinthien. Le temple de Thésée, le temple de Minerve Poliade et celui d’Érechthée à Athènes, le grand temple de Némésis à Rhamnus, le temple de Jupiter Panhellénien à Égine, et bien d’autres édifices attestent la puissance et la fécondité de l’architecture dans l’époque qui s’étend des guerres médiques à Alexandre. La guerre médique avait été pour la Grèce un désastre épouvantable, mais elle fut suivie d’une ère de prospérité inouïe, qui répond à la plus haute période où soit parvenu l’art dans l’antiquité. Pour bien comprendre l’influence qu’elle a eue sur le développement des beaux-arts, il faut se rappeler que l’invasion des Perses était une guerre religieuse autant qu’une guerre nationale. Les envahisseurs détruisaient partout les temples ; ils semblaient s’attaquer aux dieux en même temps qu’aux hommes. Les Grecs, attribuant à la protection des dieux autant qu’à la valeur de leurs soldats la délivrance de leur patrie, se crurent obligés par la reconnaissance à élever partout des temples magnifiques, qui étaient un trophée national autant qu’un lieu consacré à la prière. En même temps les villes, enrichies des dépouilles de l’Asie, et ne redoutant plus rien pour l’avenir, se lançaient avec sécurité dans des entreprises qui attestaient la puissance publique et donnaient au travail un essor prodigieux, de sorte que les agoras, les gymnases et les théâtres s’élevaient en même temps que les temples. Les hommes d’État, de leur côté, faisaient tout pour encourager et développer le travail. En même temps que Thémistocle augmentait le nombre de ses vaisseaux, dit Diodore de Sicile, il persuada au peuple d’affranchir de tout impôt les locataires des maisons et les artisans, pour attirer de tous côtés les habitants dans Athènes et y réunir le plus grand nombre possible de professions et de métiers, deux moyens qu’il jugeait avec raison les plus propres à favoriser l’accroissement des forces maritimes de l’état. Ce fut également dans ce but que Cimon et Périclès donnèrent un si grand essor à l’architecture, car l’adage si connu : Quand le bâtiment va tout va, était déjà vrai dans ce temps-là et le sera dans tous les temps. Le discours de Périclès, rapporté par Plutarque, ne laisse aucun doute sur les motifs qui dirigèrent sa politique et le poussèrent à entreprendre d’aussi immenses travaux : Des ateliers en tout genre mis en activité, l’emploi et la fabrication d’une immense quantité de matières alimentant l’industrie et les arts, un mouvement général utilisant tous les bras, telles sont les ressources incalculables que ces travaux procurent déjà aux citoyens qui, presque tous, reçoivent de cette sorte des salaires du trésor public ; et c’est ainsi que la ville tire d’elle-même sa subsistance et son embellissement. Ceux que leur âge et leur force appellent à la profession des armes reçoivent de l’État une solde qui suffit à leur entretien. J’ai donc voulu que la classe du peuple qui ne fait pas le service militaire, et qui vit de son travail, eût aussi part à cette distribution de deniers publics ; mais afin qu’elle ne devînt pas le prix de la paresse ou de l’oisiveté, j’ai appliqué ces citoyens à la construction de grands édifices, où les arts de toute espèce trouveront à s’occuper longtemps..... Nous avons acheté la pierre, l’airain, l’ivoire, l’or, l’ébène, le cyprès ; et des ouvriers sans nombre, charpentiers, maçons, forgerons, tailleurs de pierre, teinturiers, orfèvres, ébénistes, peintres, brodeurs, tourneurs, sont occupés à les mettre en œuvre. Les commerçants maritimes, les matelots et les pilotes conduisent par mer une immense quantité de matériaux ; les voituriers, les charretiers en amènent par terre ; les charrons, les cordiers, les tireurs de pierre, les bourreliers, les paveurs, les mineurs exercent à l’envi leur industrie. Et chaque métier encore, tel qu’un général d’armée, tient sous lui une troupe de travailleurs sans profession déterminée, qui sont comme un corps de réserve et qu’il emploie en sous-ordre. Par là, tous les âges et toutes les conditions sont appelés à partager l’abondance que ces travaux répandent de toute part. La conquête de l’Asie par un prince grec et la fondation d’États grecs dans les anciennes provinces perses donnèrent aux beaux-arts et notamment à l’architecture une très grande impulsion. Des villes nouvelles se fondèrent et de nouveaux sanctuaires s’ouvrirent aux dieux de la Grèce. Les Ptolémées, les Séleucides, les rois de Pergame et les autres princes attirèrent à leur cour des artistes grecs et ne cessèrent d’occuper un grand nombre d’artisans dans les édifices qu’ils élevèrent à l’envi. Philadelphie, Stratonicée, Antioche, Séleucie, Thessalonique, Alexandrie, furent des foyers nouveaux où le génie grec put se développer tout à l’aise. Les artistes grecs, ainsi transportés au milieu de pays nouveaux et de peuples d’origine différente, conservèrent quelque, temps leur caractère propre, comme cela avait eu lieu dans les colonies pendant la période républicaine. La raison en est dans la séparation qui exista longtemps entre les anciens habitants et les Grecs demeurant seulement dans quelques villes, qui semblaient comme des oasis au milieu d’une terre étrangère. Pourtant le relâchement du lien qui unissait l’art à la vie politique des anciennes villes libres, et la nécessité de satisfaire au caprice de quelques individus, ne pouvaient manquer d’amener une modification dans le style. Les merveilles de l’Orient devaient aussi exciter chez les artistes de cette époque le goût de la magnificence et des choses colossales. Les mœurs tendaient à se modifier, et. la condition des artistes appelés à servir les princes qui les protégeaient ne pouvait être la même qu’à l’époque où les artistes étaient eux-mêmes des citoyens, croyant faire acte de patriotisme en faisant un chef-d’œuvre dont l’éclat rejaillirait sur toute la nation. Les arts, dit Ottfried Müller, s’égarèrent nécessairement, lorsqu’ils eurent tantôt à satisfaire la soif de flatterie qui dévorait des villes inspirées par des motifs honteux et vils ; tantôt à contenter les caprices de maîtres fatigués par l’éclat de la magnificence, et qu’ils durent créer à la hâte beaucoup de choses brillantes et passagères destinées aux fêtes des cours. Les architectes et les artistes en tout genre deviennent les ordonnateurs de ces fêtes prodigieuses, que les empereurs romains ont imitées plus tard des princes macédoniens, et qui n’ont plus, comme les fêtes d’Éleusis et des Panathénées, un caractère religieux et politique, mais servent à distraire les ennuis d’un prince fatigué de la toute-puissance. Dans les pompes d’Antiochus IV, on voit figurer les statues de tous les dieux, démons et héros, avec de magnifiques vêtements brodés en or. Partout l’influence orientale se substitue à la sobriété du génie grec. A Alexandrie, Ptolémée II donne, à l’occasion de la fête d’Adonis, un spectacle entièrement nouveau et qui montre d’ailleurs les progrès de l’art du machiniste. Vénus et Adonis sont étendus sous un berceau de feuillage et des Amours voltigent au-dessus de leurs tètes, puis deux aigles descendent du ciel et enlèvent Ganymède dans les airs, etc. Toutes les fêtes présentent le même caractère qui nous éloigne singulièrement des tragédies de l’époque républicaine. Dans les fêtes données en l’honneur d’Alexandre divinisé on voit paraître des milliers de tableaux et des automates colossaux qui frappent l’esprit des populations. Partout l’or, l’ivoire, l’ébène, les tapis précieux attestent le luxe des rois grecs transformés en satrapes, et l’Asie, vaincue par les armes, impose ses mœurs à ses nouveaux maîtres. L’architecture résiste quelque temps et conserve ses traditions pour les proportions et l’ensemble des édifices, mais dans la décoration, la magnificence tend à se substituer à l’antique gravité, et la parure prend une importance de plus en plus prépondérante. Vitruve, dans le préambule du second livre de son traité d’architecture, raconte comment Dinocrate devint l’architecte du roi de Macédoine. Voulant avoir accès auprès du roi, il s’était muni de lettres pour les personnages les plus distingués de la cour. Mais s’apercevant bientôt que chacun lui disait de belles paroles, mais ne s’empressait pas de l’introduire auprès du souverain ; il imagina un stratagème pour se faire remarquer. S’étant dépouillé de ses habits et frotté le corps d’huile, il se couvre d’une peau de lion, prend en main une massue, et dans ce costume se mêle à la foule qui entourait le roi. Étonné de cet accoutrement le roi ordonne qu’on lui amène cet homme, et Dinocrate arrive au pied du trône d’Alexandre qui lui demande qui il est. Je suis, dit-il, l’architecte Dinocrate, Macédonien, qui apporte à Alexandre des pensées et des desseins dignes de sa grandeur. J’ai formé le projet de donner au mont Athos la forme d’un homme qui tient en sa main gauche une grande ville et en sa droite une coupe qui reçoit les eaux de tous les fleuves qui découlent de cette montagne pour les verser dans la mer. Alexandre n’adopta pas le projet, mais l’architecte lui plut, et il dut à sa bonde mine et à son stratagème d’être choisi pour tracer le plan d’Alexandrie, pour rebâtir le temple d’Éphèse, et d’être employé par le roi pour une foule de travaux importants. On attribue aussi à Dinocrate le fameux bûcher d’Éphestion : mais son œuvre la plus considérable est toujours le plan d’Alexandrie, dont Sostrate construisit le phare, si admiré dans l’antiquité. Meton partage avec Dinocrate la gloire d’avoir construit des villes sur un plan méthodique et régulier. Mais avant eux Hippodamus de Milet avait fait du Pirée une ville magnifique et bâti à Rhodes une cité nouvelle. C’est à son influence qu’on doit d’avoir pour le tracé un plan régulier en place des plans tortueux de l’ancienne Grèce. Vitruve fait une longue énumération des artistes grecs qui ont écrit sur l’architecture. Silène, dit Vitruve, fit un livre des proportions de l’ordre dorique ; Théodorius écrivit sur le temple de Junon, d’ordre dorique, qui est à Samos ; Chersiphron et Métagène écrivirent sur celui de Diane, d’ordre ionique, qui est à Éphèse ; Philéos sur celui de Minerve qui est d’ordre ionique, à Priène ; Ictinus et Carpion sur un autre temple de Minerve, aussi d’ordre ionique, qui est à Athènes ; Théodorius, Phocéen, sur la coupole qui est à Delphes ; Philon sur les proportions des temples et de l’arsenal qui était au Pirée ; Hermogène sur le temple de Diane, qui est pseudodiptère et d’ordre ionique, en Magnésie, et sur celui de Bacchus, qui est monoptère, en file de Téos ; Argelius sur les proportions de l’ordre corinthien et sur le temple d’Esculape,’qui est d’ordre ionique, et que l’on dit avoir été fait de sa propre main, dans le pays des Tralliens. Enfin Satyrus et Phyteus écrivirent sur le Mausolée, auquel ils ont travaillé avec tant de succès que cet ouvrage a mérité l’approbation de tous les siècles- qui ont loué et admiré l’art incomparable qu’ils y ont employé. Léocharès, Briaxès, Scopas et Praxitèle, et, selon quelques-uns, Timothée, ornèrent cet édifice à l’envi l’un de l’autre. Chacun d’eux entreprit une des faces, et leur ouvrage fut trouvé si parfait, que cet édifice a été mis au nombre des sept merveilles du monde. Il y a encore eu d’autres artistes moins célèbres qui ont écrit sur les proportions, savoir : Mexaris, Théodicès, Démophilos, Proclis, Léonidès, Silanion, Mélampus, Samacus, Euphranor. Ceux qui ont traité des machines sont Diadès, Archytas, Archimède, Ctésibius, Nymphodorus, Philon de Byzance, Diphilos, Charidas, Polydos, Pyros, Agésistrates. Tous les ouvrages d’architecture dont parle Vitruve sont perdus aujourd’hui. L’architecture aussi bien que les arts qui en dépendent, la sculpture et la peinture, était une profession excessivement respectée en Grèce, et qui, par conséquent, devait être exercée exclusivement par des citoyens. Tout ce qui touche à l’art était intimement lié à l’idée de la patrie et à l’idée religieuse, ce qui était la même chose, puisque le dieu était invoqué comme protecteur de la cité. Le sculpteur observait dans les gymnases les mouvements des athlètes, et l’architecte, exercé à la pratique de la géométrie et des mathématiques, était l’ami des philosophes et comptait parmi les gens les plus instruits de la cité. Il était également lié avec l’homme d’État, car la construction d’un édifice n’était pas une affaire de luxe ou de caprice, mais une affaire publique et vraiment nationale, à laquelle tout le monde s’intéressait puisqu’on croyait que la beauté d’un temple pouvait attirer sur la ville qui l’avait élevé une protection plus efficace. Les arts, placés sous la protection spéciale des dieux, attiraient de grands honneurs à ceux qui les pratiquaient avec éclat. Ce n’étaient pas seulement des récompenses honorifiques, comme la proclamation au théâtre ou dans les jeux publics du nom de l’artiste jugé le plus habile, la couronne décernée par le peuple, etc. ; il y avait encore des avantages positifs. Dans le recueil des lois d’Athènes, nous voyons : Que le plus habile dans chaque art soit nourri au prytanée et qu’il occupe la première place. La nourriture au prytanée était souvent accordée au père, aux enfants, quelquefois même aux descendants à perpétuité de celui qu’on voulait honorer. Quand Polygnote eut peint à Delphes la prise de Troie, dit Emeric David, les amphictyons lui firent des remerciements solennels et décrétèrent qu’il aurait sa nourriture dans tous les prytanées de la Grèce. Il reçut des Athéniens le droit de cité. Quelquefois aussi on élevait aux artistes une statue à côté du chef-d’œuvre qui le avait illustrés. LE STYLE PÉLASGIQUE. — Les Grecs attribuaient aux Cyclopes les anciennes constructions qui couvraient le sol de leur pays et dont ils ignoraient l’origine. Comme des ruines du même genre se retrouvent en Asie Mineure, en Italie, et dans tous les pays anciennement occupés par les Pélasges, on leur donne aujourd’hui le nom de monuments pélasgiques. Ces constructions se composent d’énormes blocs de pierre de forme polygonale irrégulière, posés les uns sur les autres. Toutefois cette manière de bâtir a subi d’importantes modifications suivant les époques et on y distingue plusieurs périodes. Les murailles les plus anciennes, par exemple celles de Tirynthe, se composaient de quartiers de rochers à peine dégrossis ; des pierres de petite dimension remplissaient les interstices que les grands blocs avaient laissés entre eux. On vit ensuite des pierres polygonales assemblées avec un grand soin, et parfaitement reliées entre elles, quoique sans ciment ; mais elles étaient toujours de forme et de grandeur irrégulières, quoique taillées avec une certaine précision. Les Pélasges ne connaissaient pas l’équerre. Aristote nous apprend qu’ils se servaient d’une règle de plomb qui se pliait à la configuration générale de chaque grand bloc, pour en tracer l’épure et le tailler. Les murs de Mantinée fournissent un exemple de cette seconde période où les pierres sont, taillées au lieu d’être brutes. Les murailles de Mycènes, de Platée et de Chéronée nous montrent la forme la plus perfectionnée de l’appareil pélasgique. Les pierres commencent à prendre la forme quadrangulaire et à se ranger par assises horizontales. Les portes qui donnaient accès à travers ces murailles ne

sont pas toutes de la même forme. Quelquefois elles sont ogivales comme on le

voit dans la galerie de Tirynthe (tome I, fig.

383), ou dans l’acropole d’Arpinum, en Italie (tome I, fig. 630), et alors elles sont bâties en

encorbellement. Dans d’autres cas, elles ont la forme

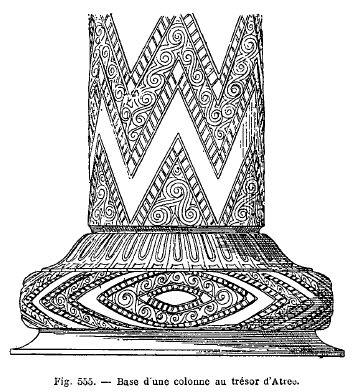

Cette porte, si curieuse sous tous les rapports, nous offre le seul spécimen connu de l’ornementation appliquée à l’architecture pélasgique. Cette ornementation sert de décoration à des colonnes, genre de support, qui ne paraît pas du tout avoir eu, à cette époque, l’importance qu’il a prise plus tard dans la période hellénique. Les colonnes dont la construction se rapporte à l’âge héroïque s’éloignent complètement des types qui constituent l’art grec proprement dit et se rattacheraient plutôt au style oriental. Elles reposent sur une base circulaire composée d’un socle et d’un tore allongé ; le fût, fortement conique, est orné de chevrons dont la surface est occupée par des spirales (fig. 555.)

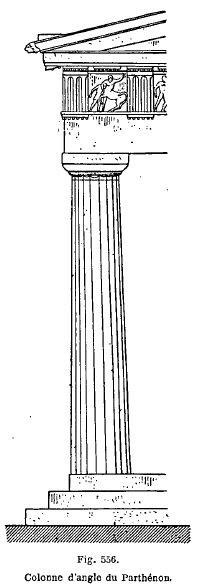

LE STYLE HELLÉNIQUE. — Il est difficile de dire au juste à quelle époque a commencé en architecture la période qu’on a appelée hellénique, mais son plus grand développement répond au temps qui à suivi immédiatement les guerres médiques. Les matériaux qui furent alors employés pour la construction des édifices sont des calcaires durs et des marbres magnifiques, dont la Grèce et les îles qui en dépendent fournissent de riches carrières. Les pierres dans chaque assise présentent la même élévation et sont d’une forme quadrangulaire à arêtes vives. On trouve dans la disposition des pierres des combinaisons différentes ; mais, en général, dans les belles constructions grecques, les joints verticaux retombent sur le milieu de la pierre correspondante dans l’assise inférieure et l’assise supérieure. Il reste peu d’édifices en briques qu’on puisse attribuer avec certitude à cette époque ; le palais de Mausole à Halicarnasse était en briques ; mais les faces extérieures des murs étaient revêtues de marbre. Cette période, qui est la plus brillante de l’architecture grecque, a fait, depuis la Renaissance, le sujet d’études sans nombre, et elle est considérée comme classique dans nos écoles. Il est donc nécessaire d’entrer ici dans quelques détails. On distingue dans une construction les supports et les parties supportées ; un mur est un support continu, un pilier est un support isolé. Le pilier est un massif vertical à plans carrés qui supporte une charge de maçonnerie. Quand, au lieu d’être isolé, il est engagé dans la muraille, on le nomme pilastre, et quand il est isolé et arrondi, c’est une colonne. Le tronc d’arbre est l’image, et le type de la colonne. Il est plus large au niveau du sol, et va en diminuant à mesuré qu’il s’élève ; la colonne fait de même, et sa forme conique est d’autant plus accentuée qu’elle se rapporte à une époque plus ancienne. Mais si la colonne est plus large à sa base pour supporter son propre poids, elle s’élargit à son sommet pour porter la charge qu’on lui impose ; de là le chapiteau, qui est l’évasement de la colonne dans sa partie supérieure. Ainsi une colonne se compose de deux parties qui sont : le fût ou le tronc, et le chapiteau. A ses deux parties essentielles, les architectes grecs en ont souvent ajouté une troisième qui est la base, sorte de plateau plus large sur lequel porte le fût ; mais celle-ci ne dérivant pas des nécessités de la construction ne se trouve pas sur une foule de monuments, dans les temples de l’ordre dorique par exemple. La colonne sans base paraît plantée sur le sol, et c’est ce qui lui donne un air de force et de solidité, tandis que les architectes qui ont voulu exprimer l’idée de richesse et d’élégance ont posé la colonne sur une base. Des colonnes de la même hauteur peuvent paraître très massives ou très élancées suivant qu’elles ont une largeur différente. Pour couvrir l’espace qui sépare une colonne d’une autre, il fallait ou des pierres horizontales assez grandes pour aller d’un point d’appui à un autre, ou des poutres. On appelle architecture en plate-bande celle qui procède de cette façon. C’est celle dont se sont servis les Grecs. Ils n’ont pas employé l’arcade comme les Romains, et quand on trouve en Grèce un monument à arcades on peut en conclure qu’il a été bâti du temps des Romains. Le système de plates-bandes est également celui qui est usité dans les monuments égyptiens et asiatiques, mais ces derniers se terminaient par une terrasse. La nécessité de faire écouler les eaux pluviales a porté les Grecs à faire des toits inclinés, d’où résulte le fronton triangulaire. A mesure qu’on avance vers le nord il est nécessaire d’avoir des toits très inclinés ; en Grèce ils le sont à peine et le fronton dessine par en haut un angle très ouvert. La méthode que les ouvriers ont suivie de tout temps est, dit Vitruve, qu’ayant posé leurs poutres sur les murs, de telle sorte que du dedans du mur elles passaient jusqu’au dehors, ils remplissaient de maçonnerie les espaces qui sont entre chaque poutre pour soutenir la corniche et le toit qu’ils embellissaient de ce qu’il y a de plus délicat dans leur art ; après cela le bout des poutres qui sortaient hors du mur était coupé à plomb, et comme cela ne produisait pas, selon eux, un effet assez agréable, ils clouaient sur ces bouts de poutre coupés de petits ais taillés en la manière que nous voyons les triglyphes, qu’ils couvraient de cire bleue pour cacher ces coupures qui offensaient la vue ; et c’est de cette couverture des bouts de poutres qu’est venue la disposition des triglyphes, des métopes et des intervalles qui sont entre les poutres dans les ouvrages doriques. Les portes et les fenêtres allaient en se rétrécissant vers le haut, et inclinaient ainsi vers la forme pyramidale. Nous avons malheureusement bien peu d’exemples de portes et de fenêtres dans les monuments qui nous restent des Grecs. Le temple d’Érechthée pourtant nous offre un précieux modèle de portes. Comme l’ordre ionique comporte un entrecolonnement plus large que le dorique, l’ouverture de la porte est également plus large et le rétrécissement, du haut plus modéré. Les moulures qui forment l’encadrement sont imitées de celles de l’entablement de l’édifice et les palmettes qui ornent le chapiteau des antes se retrouvent sur la corniche, qui est soutenue par deux élégantes consoles. L’usage de rétrécir légèrement les portes par le haut se retrouve également à Rome jusqu’à la fin de la république et on en voit un exemple dans le temple de Vesta, à Tivoli. Mais déjà dans le Panthéon d’Agrippa la porte se dessine par des montants perpendiculaires, et la forme rectangulaire fut celle qui domina sous l’empire. D’autres fois, comme aux thermes de Dioclétien, les fenêtres consistaient en ouvertures cintrées par le haut. La polychromie des monuments anciens a donné lieu de nos jours à trois systèmes : ceux qui la nient, ceux qui la voient partout, ceux qui ne l’admettent que dans certaines parties. M. Beulé incline à croire que la polychromie a pu varier suivant les époques, qu’on a commencé par tout peindre, puis qu’on est devenu plus discret quand s’est introduit l’usage des beaux marbres, puis qu’on a fini par ne plus peindre et se contenter d’ornements sculptés. Quoique la polychromie des édifices antiques ne soit plus contestée en principe, l’habitude que nous avons d’un climat pluvieux, qui rend nos monuments ternes et noirâtres, fait que nous nous faisons difficilement à l’idée des couleurs brillantes dont l’architecture des Grecs aimait à se parer, et quelques-uns vont jusqu’à accuser les Grecs d’avoir eu sous ce rapport un goût barbare. Il serait plus simple de dire qu’il y a des relations de tons qui nous échappent, mais dont la réalisation nous enchanterait sans doute comme elle a enchanté les Grecs. Le système de la polychromie complète a été soutenu avec beaucoup de chaleur par M. Hittorf. De la connaissance certaine que les premiers temples des Grecs étaient de bois, dit M. Hittorf, et leurs premières idoles venues d’Égypte de la même matière recouverte de couleurs conservatrices, je concluais que le besoin de la conservation des sanctuaires devait leur faire appliquer des couleurs analogues à celles des images qu’ils étaient destinés à recevoir, afin que les temples et les idoles pussent offrir, avec une durée égale, un aspect concordant. S’appuyant sur un passage de Vitruve où on parle de cire bleue appliquée aux triglyphes dans les constructions en bois, le même auteur en conclut que si cet ancien usage d’étendre sur le bois une peinture à la cire avait indubitablement continué à être appliqué aux parties des temples où le bois n’avait pas cessé d’être employé, cet usage avait dû être transporté aussi sur les parties en pierre et en marbre imitées de la charpente, par suite de l’influence certaine de. la tradition religieuse et du sentiment d’une harmonie nécessaire entre les détails et le tout, sur l’ensemble des édifices. Sans aller aussi loin que M. Hittorf, M. Beulé a donné sur l’application de la couleur aux édifices des explications qui semblent de nature à satisfaire tout le monde. Il n’y a que peu d’années, dit M. Beulé, personne ne se doutait que les temples grecs eussent été peints et les premières découvertes des architectes n’ont rencontré d’abord que des incrédules. Aujourd’hui, l’on veut voir de la couleur partout, et l’on n’admet pas qu’une seule surface soit restée blanche. Un peu plus loin il ajoute : Il est facile de comprendre pourquoi les couleurs qu’employaient les Grecs sont si peu variées, et pourquoi leur alliance est si franche. Excepté les triglyphes, les ornements peints sont si petits et si délicats, qu’ils seraient invisibles à leur hauteur, si des oppositions vigoureuses ne les détachaient les uns des autres. C’est ce que ne considèrent point assez ceux qui sont choqués de la dureté des tons. Ils étaient adoucis par la distance et la proportion. LES ORDRES. — Les Grecs, et après eux les Romains, ont soumis l’architecture à des règles fixes et rationnelles. On entend par ordre, ou ordonnance, l’arrangement régulier des parties saillantes, parmi lesquelles la colonne joue le principal rôle. Tout ordre grec comprend trois parties distinctes : 1° un stylobate ou soubassement qui forme une sorte de piédestal continu à un rang de colonnes par exemple ; 2° une colonne ; 3° un entablement qui est la partie placée au-dessus de la colonne. Enfin on appelle fronton la partie triangulaire qui marque l’inclinaison des deux faces de la toiture. Ces diverses parties furent décorées de moulures, ou ornements en saillie, dont la forme varie suivant l’ordre auquel elles appartiennent. Les proportions des ordres sont fondées sur une unité de mesure qui est le diamètre inférieur de la colonne, dont la moitié prend le nom de module, et on a divisé le module en parties qui portent le nom de minutes. Mais les exemples que nous a laissés l’antiquité présentent entre eux des différences qui empêchent qu’on puisse déterminer d’une manière tout à fait absolue les proportions qui répondent à chacun des ordres. Il y a trois ordres grecs : le dorique, l’ionique et le corinthien. L’ordre dorique des Grecs a pour caractère la force et la gravité. La colonne, dont le fût est orné de larges cannelures peu profondes, est dépourvue de base et repose directement sur le sol. Sa forme conique, très prononcée à l’origine, lui donne une apparence de force et de solidité. Le chapiteau est une espèce de tète capable de mieux supporter le poids de l’architrave. L’origine de l’architrave parait avoir été une grande poutre placée horizontalement et sur laquelle s’appuyaient les solives du plancher figurées par les triglyphes.

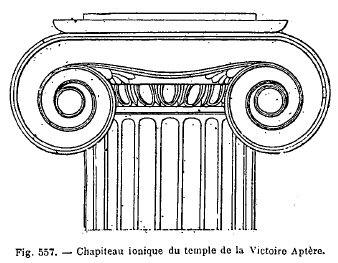

C’est ainsi que, dans le temple primitif, tout semble avoir été combiné pour le besoin et non pour la décoration. Ce n’est point au plaisir, dit Cicéron, mais à la nécessité que nous devons le fronton du Capitole et ceux de nos temples. Le besoin de .l’écoulement des eaux en a suggéré la forme ; cependant la beauté en est si grande et elle est devenue si nécessaire aux édifices que si l’on bâtissait un Capitole dans l’Olympe, où il ne saurait y avoir de pluies, il faudrait encore lui donner un fronton. Le chapiteau dorique est très simple et nettement défini ; il comprend trois parties principales : l’abaque qui demeure toujours carré, l’échine qui présente une forme arrondie, et les annelets placés juste au-dessus du fût. Vitruve attribue l’invention de l’ordre dorique à Dorus, fils d’Hellen, roi de l’Achaïe et du Péloponnèse. Le fils d’Hellenus, dit-il, et de la nymphe Optix ayant autrefois fait bâtir un temple à Junon, dans la ville d’Argos, le temple se trouva par hasard bâti de cette manière qu’on appelle dorique. Toutes les fois que la tradition nous rapporte, sur l’origine d’une science ou d’un art, un récit fabuleux la seule conclusion que nous puissions en tirer, c’est que cette origine se rattache à une très haute antiquité. S’il est impossible d’en marquer l’époque à une date fixe, on peut du moins connaître approximativement pendant quelle période de l’histoire une suite de combinaisons successives, de tentatives réitérées a, peu à peu, élaboré cet art ou cette science. On peut également suivre par induction quelle a pu être la marche de ses premiers tâtonnements. On peut écarter, a priori, la tradition rapportée par Vitruve qui veut qu’un temple se trouva, par hasard bâti de cette manière qu’on appelle dorique. En fait d’art rien n’est dû au hasard. On peut aussi, avec presque autant de certitude, affirmer que l’ordre dorique n’est pas dû à un inventeur qui l’aurait conçu formé de toutes pièces, et on n’a même aucune raison historique pour supposer qu’il ait pris naissance dans la Doride, plutôt que dans une autre partie de la Grèce. Les temples de l’Italie méridionale, aussi bien que ceux de la Sicile et de la Grèce proprement dite, sont empreints d’un caractère qui atteste les mœurs et le génie des races grecques : les transformations que l’architecture y a subies se sont opérées d’après des besoins qui étaient les mêmes partout et qui ne se rattachaient pas à une province en particulier. On a voulu voir dans les monuments de l’ancienne Égypte le type primitif dont l’ordre dorique ne serait qu’une transformation. Cette opinion vient du rapport qu’on a trouvé entre les colonnes de cet ordre et les colonnes cannelées de quelques vieux édifices égyptiens, celles que Champollion a appelées proto-doriques, et qui se trouvent dans les hypogées de Beni-Hassan, à Amada, à Karnac et à Bet-Oualli. Mais cette analogie de formes entre les fûts des colonnes grecques et égyptiennes est tout à fait insuffisante, puisqu’on ne trouve aucune ressemblance entre le chapiteau et l’entablement. Si l’on tenait à trouver quelque analogie entre les monuments de la Grèce et ceux de l’Égypte, ce serait plutôt dans le chapiteau corinthien qu’il faudrait la chercher. C’est généralement dans les anciennes constructions en bois que les critiques modernes cherchent les origines de l’ordre dorique. La plupart d’entre eux admettent en effet que le temple primitif des Grecs était une simple imitation de la cabane. Ce système, incontesté lorsqu’il s’agit des constructions lyciennes, où l’imitation par la pierre d’un type primitif en bois est absolument palpable, a néanmoins trouvé de nos jours des contradicteurs très sérieux, quand on veut l’appliquer au dorique grec ; toutefois c’est, parmi les hypothèses émises à ce sujet, celle qui, encore aujourd’hui, rallie le plus de partisans. Jusqu’au commencement de ce siècle nous n’avons guère connu la Grèce que par les monuments romains. Aujourd’hui des protestations s’élèvent de toutes parts contre l’enseignement de l’antiquité telle que l’avaient comprise les trois derniers siècles. Un élégant écrivain, M. Vitet, s’est fait l’interprète de ces sentiments : Tout se lie, dit-il, tout se tient, architecture et poésie. Combien voilà-t-il de temps que nos yeux se sont accoutumés à la majestueuse rudesse de l’ordre dorique ? Que d’hésitations, que de tâtonnements avant d’en venir là ! Ce, proéminent chapiteau, ombrageant de son vaste tailloir un coussinet rustique, au galbe épais, fuyant et aplati, ces cannelures aiguës, ce fût conique descendant jusqu’au sol sans base ni talon, sans cothurne ni sandale, depuis quand sentons-nous que c’est là de l’art grec et de la vraie beauté ? L’ordre dorique promulgué par Vitruve, tel que sur sa parole on l’enseigne depuis trois siècles, a-t-il la moindre ressemblance avec celui-là ? Support banal, maigre colonne, chapiteau froid et effacé, tailloir timide et sans saillie, traduction romaine, en un mot, d’un admirable texte grec, tout est amoindri, tronqué, défiguré dans le dorique de Vitruve, et pourtant, quand Vitruve écrivait, les grands modèles étaient debout. Depuis Pæstum et Sélinonte jusqu’au fond de la mer Égée, on n’avait qu’à choisir. Tout le sol hellénique était encore couvert des types du dorique véritable. Vitruve n’en dit rien. Pas un mot de ces vieux chefs-d’œuvre, pas même du plus jeune, du plus brillant de tous, du Parthénon ; il n’a pas l’air de savoir qu’il existe. L’ordre ionique, d’un caractère moins austère mais plus élégant que le dorique, se distingue par sa base et par son chapiteau orné à ses angles de grandes volutes : le fût des colonnes présente ordinairement vingt-quatre cannelures, mais ces cannelures, au lieu d’être, comme dans le dorique, séparées par une vive arête, le sont par une côte formé d’un listel. La forme conoïde des colonnes est beaucoup moins prononcée que dans le dorique et l’entrecolonnement est généralement plus large. Les proportions de l’architrave étant changées, l’entablement devait se modifier aussi, et prendre un caractère plus léger puisque le support était plus svelte. La mesure de l’architrave est différente et pour paraître moins lourde elle est divisée en bandes plates et généralement lisses. Celle du haut est ornée d’un rang de perles et se termine par une moulure décorée de raies-de-cœur, et surmontée d’un listel. La frise n’est pas divisée, comme dans l’entablement dorique, en triglyphes et en métopes, et la corniche est composée d’un larmier et d’une cymaise où l’on retrouve les oves et divers ornements. Le chapiteau ionique est caractérisé par un abaque plus

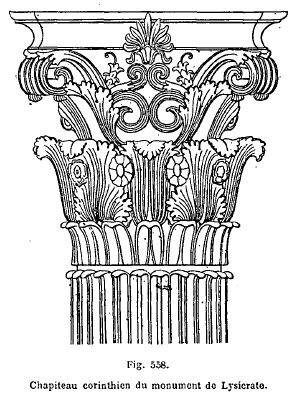

petit que celui du dorique et souvent enrichi d’oves. Les volutes grecques

sont reliées entre elles par un rebord qui décrit une courbe gracieuse. Cet Les oves, les fers de lance, les perles, les tresses sont les ornements lés plus habituels au chapiteau ionique, beaucoup plus riche et plus orné que le chapiteau dorique. C’est dans les monuments d’Athènes que les colonnes, ioniques ont la base la plus heureuse, celle qu’on a appelée base attique. Elle se compose de deux tores d’inégale grandeur séparés par une scotie, moulure concave placée entre les filets du tore supérieur et du tore inférieur. L’ombre projetée par la saillie du tore supérieur jette de la variété dans l’ensemble et empêche la monotonie. Le tore supérieur du temple de la Victoire Aptère est orné de filets. Dans le temple d’Érechthée on voit des tores décorés d’une tresse. Cette base, qui dans les monuments d’Athènes est simplement ronde et semble un coussin sur lequel repose la colonne, s’augmente, chez les Grecs d’Asie, d’un socle carré qui fut adopté par les Romains. La base que Vitruve donne pour règle se trouve dans le temple d’Apollon Didyméen à Milet. Vitruve nous dit que des colonies venues de Grèce apportèrent en Asie le style dorique déjà en usage dans la mère patrie. Quelque temps après, ajoute-t-il, voulant bâtir un temple en l’honneur de Diane, ils cherchèrent quelque nouvelle manière de proportionner leurs colonnes, et en suivant les mêmes principes qui les avaient déjà guidés, ils leur donnèrent cette fois la délicatesse du corps d’une femme. Premièrement, ils firent le diamètre de la colonne de la huitième partie de sa hauteur, afin qu’elle s’élevât plus agréablement ; ensuite, ils s’avisèrent d’y mettre des bases en manière de cordes entortillées, pour être comme la chaussure, et taillèrent des volutes aux chapiteaux pour présenter cette partie des cheveux qui pend par boucles à droite ci à gauche ; les cymaises et les gousses étant comme des cheveux arrangés sur le front des colonnes. Ils firent aussi des cannelures tout le long du tronc, afin d’imiter les plis des robes, et ils in%entèrent ainsi deux genres de colonnes, imitant dans les unes la simplicité nue et négligée du corps d’un homme, et dans les autres la délicatesse et les ornements de celui d’une femme. Ainsi, d’après Vitruve, l’ordre dorique existait déjà dans les villes grecques de l’Asie, lorsqu’on s’avisa d’y mettre des bases. C’est en effet dans la base, autant que dans les volutes du chapiteau, qu’on pourrait chercher une influence asiatique. On a remarqué que la base des colonnes augmente, en importance à mesure qu’on s’avance vers l’Orient ; elle se charge de plus en plus d’ornements, et dans certains monuments de l’Inde, elle a plus d’importance que le fit lui-même. Quelques écrivains ont voulu voir dans le proto-ionique l’origine dis chapiteau ionique des Grecs, qui viendrait ainsi de la Perse et de l’Orient. Les colonnes de certains monuments d’Asie offrent en effet des volutes, mais ce qui constitue eu propre un ordre coin me l’ont entendu les Grecs, c’est bien moins l’emploi particulier d’un ornement qu’un ensemble rythmé de formes et de proportions. Nous pouvons donc, si l’on y tient, trouver un emprunt dans quelques formes rudimentaires employées par les Grec, mais l’emploi en est tellement différent qu’il constitue une création véritable. Il est certain néanmoins que l’ordre ionique, employé très fréquemment dans les villes grecques de l’Asie Mineure, l’est au contraire assez rarement dans la Grèce d’Europe, et encore moins dans la Grande Grèce et la Sicile. On peut donc en conclure qu’il est originaire de la Grèce d’Asie, et que le goût de l’ancienne population a pu contribuer à son développement, mais il est tellement une expression particulière du génie grec, que les plus grands chefs-d’œuvre, dus à l’emploi de l’ordre ionique, se placent à Athènes à côté des plus grands chefs-d’œuvre de l’ordre dorique. Le trait le plus caractéristique de la colonne ionique est dans les volutes du chapiteau. Nous avons vu que Vitruve en cherche l’origine dans les boucles de cheveux qui encadrent la figure d’une femme. D’autres y voient l’imitation des cornes de bélier, qu’on suspendait primitivement aux colonnes des temples après le sacrifice. C’est cette opinion qui a fait penser à quelques écrivains que ce genre d’ornement avait eu sa source, dans les autels ou les monuments funéraires. On a dit aussi que la volute rappelait les copeaux que le charpentier avait enlevés dans un poteau de bois ; enfin il y en a qui ont voulu trouver le principe de la volute dans l’enroulement d’une draperie, ou dans la spirale d’un coquillage. L’ordre corinthien exprime surtout l’idée de richesse et de magnificence. La base de la colonne a beaucoup de rapport avec celle de l’ordre ionique, mais le fût est généralement plus élancé et le chapiteau est toujours beaucoup plus élevé. La partie inférieure du chapiteau corinthien est ornée de feuilles d’acanthe et la surface supérieure rehaussée de palmettes : il est couronné de volutes et surmonté d’un abaque dont les côtés sont concaves. Le chapiteau corinthien a la forme d’un vase sans renflement ou d’une cloche renversée. C’est cette forme primordiale, et non le feuillage qui la recouvre, qui en constitue le principe, car la décoration en est prodigieusement variée dans les détails, tandis que l’ensemble reste partout le même. Le grand développement de l’ordre corinthien répond dans l’histoire à la période macédonienne. Le plus ancien exemple qu’on connaisse de l’application de l’ordre corinthien à un édifice est le monument choragique de Lysicrate à Athènes. Dans- ce petit édifice circulaire le chapiteau des colonnes présente à sa partie inférieure une rangée de petites feuilles lisses comme des feuilles d’eau et surmontées de feuilles d’acanthe. Puis d’autres feuilles se montrent sous les volutes de l’angle,-tandis que des tiges se contournent et s’enroulent en supportant une palmette qui forme le milieu de l’abaque. Le fût des colonnes est cannelé et elles ont une base ronde sans plinthe, composée de deux tores et d’une scotie. L’architrave, divisée en trois bandes, est surmontée d’une frise enrichie de sculptures, dont les sujets se rapportent à l’histoire de Bacchus. La corniche est remarquable par l’emploi des denticules.

La jolie légende racontée par Vitruve sur l’origine du

chapiteau corinthien (fig. 558) n’a

peut-être pas une grande valeur historique, mais elle mérite d’être rapportée

: Une jeune fille de Corinthe, prête à se marier,

mourut subitement. Lorsqu’elle fut inhumée, sa nourrice alla porter sur son

tombeau, dans un panier, quelques petits vases, que cette jeune fille avait

aimés pendant sa vie, et, afin que le temps ne les gâtât pas aussi

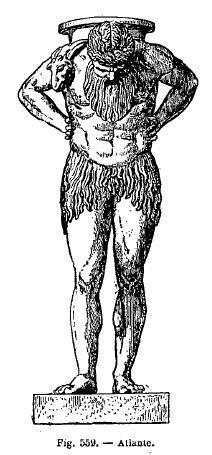

promptement en l L’antiquité grecque nous a laissé des monuments dans lesquels le frit de la colonne est remplacé par une figure : c’est ce qu’on appelle ordre persique, quand c’est une figure d’homme, et ordre cariatide quand c’est une figure de femme. Le Pandrosion d’Athènes nous offre en fait de cariatides un merveilleux modèle, où l’entablement repose sur de gracieuses jeunes filles. On peut également en voir un très bel exemple dans l’Atlante que représente la figure 559.

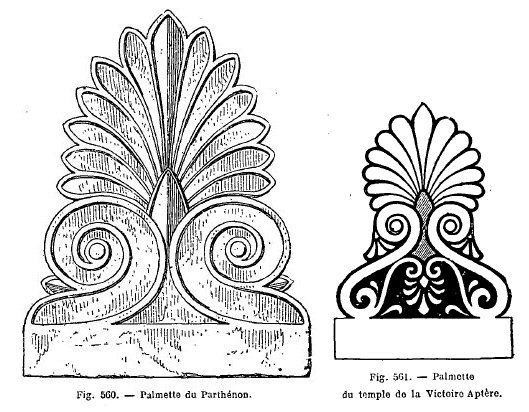

L’ORNEMENT. — Si les grandes lignes qui accusent un monument sont la marque essentielle de son architecture, les ornements qui le décorent, bien qu’ils semblent, appartenir au domaine de la sensation plutôt qu’à celui de l’intelligence, montrent tout’ aussi nettement l’esprit de la race qui les a conçus et le cercle d’idées dans lequel il se meut. Dans l’architecture grecque, le rythme, c’est-à-dire la proportion et le rapport des parties avec le tout, est ce qui nous frappe tout d’abord. Mais ce qui contribue à nous faire voir le monument tout d’une pièce, c’est le rôle que l’ornement y joue. Il accuse la construction et ne la dénature jamais ; il -ne paraît pas comme une addition, mais comme une affirmation : il n’est pas seulement une parure, il est un lien entre les parties. I1 a le pouvoir d’être sobre parce qu’il est toujours significatif. Voyez la frange délicate qui borde le vêtement des femmes grecques : elle aide à faire comprendre les plis de la robe, qui, eux-mêmes, expliquent la démarche et la tournure du personnage. Voyez maintenant un châle de l’Inde, tout couvert de ses précieux dessins : la richesse des teintes réjouit l’œil et le captive, mais le châle fait oublier la femme. Il en est de même dans les ornements d’un édifice grec si on les compare à ceux des monuments indous. Mais ce n’est pas tout : l’ornement grec, comme s’il sentait qu’il n’est pas une vaine superfluité, s’impose à la mémoire en procédant par répétitions. Une idée a plus de force lorsqu’elle est exprimée en vers que lorsqu’elle est dite en prose : elle frappe davantage, et ce qui le prouve c’est que les écoliers retiennent plus facilement les vers que la prose. C’est que la répétition de sons imposée par la rime frappe l’oreille en même temps que la cadence du rythme a frappé l’esprit. Il en est de même de l’ornement répété qui affirme une forme et multiplié son affirmation sur toute l’étendue de l’édifice. Mais le poète croise ses rimes, il alterne les rimes féminines avec les rimes masculines et évite ainsi la monotonie. De même l’architecte grec oppose par une savante alternance une forme douce à une forme impérieuse, une ligne courbe à une ligne aiguë, l’ove au fer de lance. Dans les palmettes, Un groupe de feuilles aiguës et recourbées en dehors alterne avec un groupe de feuilles arrondies et recourbées en dedans ; dans le chapelet, les corps ronds et ovales semblent enfilés alternativement, et, pour mieux marquer l’opposition, deux amandes en hauteur se placent entre chaque olive en largeur. Si les postes présentent un enroulement de formes arrondies courant l’une après l’autre, comme si c’était l’image des flots de la mer, les lignes impérieuses des méandres s’affirment avec une gravité processionnelle. Les entrelacs s’enlacent comme les tresses d’une chevelure, les gouttes ou les denticules présentent des formes de cristaux, et partout dans l’ensemble -de l’ornementation architectonique, on trouve la plus capricieuse variété obéissant à un système réfléchi et pondéré. Pour donner l’animation à son monument l’architecte appelle à son aide le sculpteur et le peintre. Au milieu des grandes combinaisons symétriques de l’ensemble, les feuillages, les plantes, les animaux, les figures viennent, dans les chapiteaux, dans les frises, dans les frontons, dans les métopes, rompre les lignes implacables et les formules géométriques. Chaque objet, chaque individu trouve sa place, et concourt à la richesse de l’ensemble sans en altérer l’unité. Les profils de l’architecture grecque, si saillants et si hardis qu’ils puissent être, présentent toujours un balancement harmonieux. Une moulure délicate accompagne toujours une moulure largement accentuée. S’il y a une partie creuse et fouillée, on trouvera à côté une saillie légère et finement travaillée ; partout les formes capricieuses se jouent à côté des formes graves et réfléchies. Les moulures, quoique extrêmement variées, peuvent se rapporter à quelques types élémentaires : tels que le filet ou listel, moulure carrée qui ressemble à une règle ; la baguette, moulure cylindroïde ; l’échine, moulure convexe qui présente une portion de courbe ; le cavet, ou échine renversée, moulure concave ; le talon, convexe en haut, concave en bas ; la doucine, concave en haut convexe en bas. Ces moulures sont quelquefois lisses et quelquefois enrichies d’ornements. L’antéfixe était un ornement placé le long d’un entablement, au-dessus de la corniche, pour marquer l’extrémité des tuiles. Les antéfixes étaient quelquefois en marbre, mais plus souvent en terre cuite. Elles remplissaient quelquefois le même office que les gargouilles au moyen âge et servaient pour l’écoulement des eaux pluviales du toit. Dans ce cas-là elles étaient percées d’un trou. On en voit un grand nombre dans les collections publiques et particulièrement au musée Campana, qui est extrêmement riche en fragments antiques de toute sorte.

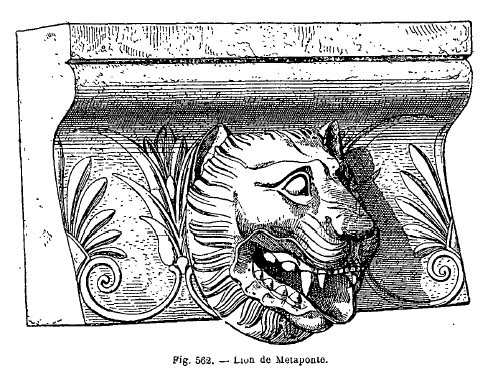

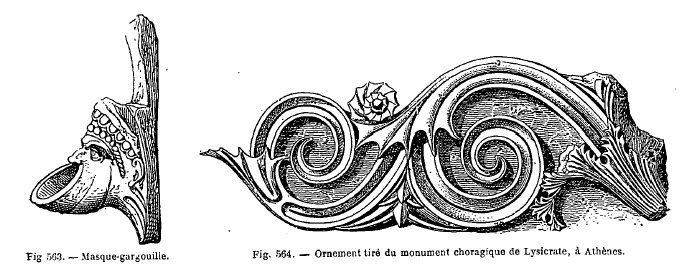

Les antéfixes, étant en même temps chargées de participer à la décoration du monument, devaient naturellement s’accorder avec le style des édifices dans lesquels elles étaient employées. Nous reproduisons, dans les figures 560 et 561, deux antéfixes en marbre qui sont extrêmement célèbres, et qu’on propose souvent pour modèles dans nos écoles. La première provient du Parthénon, et la seconde du temple de la Victoire Aptère, à Athènes. Pour donner passage à la pluie et faire déverser les eaux du toit dans la cour ou dans la rue, on employait souvent des têtes d’animaux et surtout des têtes de lion. Le duc de Luynes a rapporté de Métaponte un de ces mascarons de lion, qui est maintenant à la bibliothèque et qu’on peut considérer comme un des modèles du genre (fig. 562).

Les gargouilles, auxquelles les sculpteurs du moyen âge donnaient si volontiers la forme d’un diable ou d’une bête fantastique, revêtent assez souvent celle de masques scéniques dans l’antiquité. Ces masques en terre cuite, en marbre, ou dans toute autre substance, avaient habituellement un caractère grotesque, comme on peut le voir sur la figure 563.

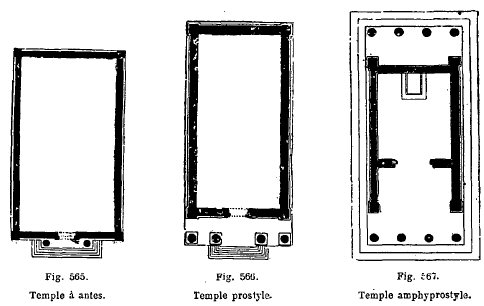

Un des traits caractéristiques de l’ornement grec, c’est que les différentes parties d’un enroulement naissent les unes des autres en une ligne continue, comme on peut le voir sur la figure 564 qui est tirée du monument choragique de Lysicrate, à Athènes. Ce principe fut appliqué tant que dura le style grec proprement dit et ne cessa de l’être qu’avec les Byzantins. LES ÉDIFICES. — L’art grec frappe l’imagination autant que la raison. L’emplacement d’une ville ou d’un temple semble choisi pour faire une décoration. Le plus souvent c’est sur une éminence que l’édifice déploie sa splendeur, et la nature qui l’entoure, le sol sur lequel il est élevé, se lient intimement avec lui et semblent faire partie de son architecture. Athènes, Agrigente, Syracuse, présentent ce caractère : l’œuvre d’art s’encadre dans le paysage. C’est la nécessité de la défense qui a fait choisir l’emplacement, mais c’est le sentiment de l’artiste qui a su opérer ce mariage entre la nature et la conception humaine, d’où résulte une saveur poétique, une ivresse de l’âme, dont on ne peut se défendre. L’architecte grec, fidèle à son principe de s’aider de la nature, dispose son temple pour que la silhouette se dessine nettement sur le ciel, au milieu des arbres et des rochers qui l’entourent. On le voit de toute la plaine, et du plus loin qu’il l’aperçoit, le navigateur salue l’habitation du dieu dont il attend la protection. Sa masse apparaît d’un seul coup, et sa forme est si simple qu’un regard subit pour faire comprendre l’admirable accord des lignes qui le composent. Le temple grec est une conception qui s’éloigne absolument des édifices que l’Orient a de tout temps consacrés à la divinité. L’art comme le culte, en Grèce, répugnait à ces énormes monuments, à ces palais superposés, à ces dédales d’enceintes, d’avenues, de salles, que nous trouvons en Égypte, en Assyrie, en Perse et dans l’Inde. Un rectangle bordé par un péristyle de colonnes et des formes géométriques se pondérant dans une symétrie imposante, voilà le temple grec dans son austère simplicité. Que nous sommes loin de ces cathédrales que bâtissaient nos pères, prodigieux échafaudage d’éléments divers qui se parent à l’envi d’une dentelle de pierre ! Mais, tout d’abord, il faut expliquer ce que c’est qu’un temple, et ne pas confondre sa destination avec celle d’une église. Dans notre religion, le sacerdoce a la direction morale de nos consciences, et l’édifice religieux est fait pour les fidèles qui viennent entendre la parole divine. En Grèce le temple est un abri pour le dieu qui n’est, le plus souvent, que la patrie divinisée. On n’y vient pas pour écouter un enseignement, mais le peuple circule autour, sous les portiques, dans le bois sacré ; les cérémonies religieuses s’accomplissent au dehors, non en dedans. Dans les temps primitifs, on se contentait de dresser un autel en plein air, sur une hauteur ou dans un bois consacré à la divinité. Selon Pausanias, la demeure du dieu, à Delphes, n’avait été dans le principe qu’une cabane de lauriers où l’on venait consulter l’oracle. Les chênes de Dodone étaient célèbres par les oracles qu’on y rendait. Quelquefois l’image divine était placée dans une grotte, comme celle qui était consacrée à Apollon près de Magnésie, sur le Méandre. Strabon dit que Phidias avait fait son Jupiter si grand que s’il s’était levé il aurait enfoncé la toiture. C’est qu’en réalité le temple n’était que la niche destinée à protéger l’idole contre les intempéries de l’air. Plus tard, et surtout chez les Romains, la physionomie du temple s’est modifiée et l’édifice sacré a pris des proportions très différentes de celles qu’il avait chez les Grecs. Ordinairement la conformation du temple se réglait d’après le caractère de la divinité qu’on y invoquait. Ainsi les dieux du ciel avaient des temples hypæthres, c’est-à-dire découverts, et les temples dédiés aux divinités de la terre étaient fermés, comme le Mégaron d’Éleusis, qui était consacré à Cérès et Proserpine. Il eût été impossible d’invoquer Jupiter dans un temple qui n’eût pas été découvert. Les toits de ses temples, dit Varron, sont ouverts pour laisser voir le divin, c’est-à-dire le ciel ; on dit même qu’il ne faut le prendre à témoin qu’à ciel découvert. Vitruve nous assure également que les ordres ne s’employaient pas arbitrairement. La bienséance, dit Vitruve, est ce qui fait que l’édifice est tellement correct qu’il n’y a rien qui ne soit approuvé et fondé sur quelque autorité. Pour cela, il faut avoir égard à l’état des choses, aux usages et à la nature des lieux. Par exemple, si l’on a égard à l’état de chaque chose, on ne fera point de toit aux temples de Jupiter foudroyant, ni à ceux du Ciel, non plus qu’à ceux du Soleil et de la Lune, mais ils seront découverts, parce que ces divinités se font connaître en plein jour et dans toute l’étendue de l’univers ; par la même raison les temples de Minerve, de Mars et d’Hercule seront d’ordre dorique, parce que le caractère de ces divinités a une gravité qui exclut la délicatesse des autres ordres, tandis que les temples de Vénus, de Flore et des nymphes des fontaines, doivent être d’ordre corinthien, d’autant que la gentillesse des fleurs, des feuillages et des volutes, dont cet ordre est embelli, paraît fort convenable aux attributions gracieuses de ces déesses, et cela semble contribuer beaucoup à la bienséance ; enfin pour les temples de Junon, Diane, Bacchus et d’autres dieux de ce caractère, il faut employer l’ordre ionique, parce que le rang que cet ordre tient entre la sévérité du dorique et la délicatesse du corinthien représente assez bien la nature particulière de ces divinités. Ces règles que nous donne Vitruve nous montrent comment les architectes considéraient, en général, le rapport qui existe entre le caractère d’une divinité et l’ordre qui doit être approprié à son temple. Toutefois elles n’ont jamais été suivies d’une façon rigoureuse. M. Hittorf conteste même absolument qu’il y ait jamais eu un rapport obligé entre l’emploi des ordres et les divinités auxquelles le temple était consacré. Les monuments sont là, dit-il, pour prouver que cette classification n’existait pas plus en Grèce et en Sicile que dans la Grande Grèce ; l’ordre dorique y était indistinctement employé aux sanctuaires de toutes les divinités. Nous avons vu que le temple était la maison du dieu et non un lieu d’assemblée. Mais en Grèce, le dieu est le protecteur de la cité, et la religion est intimement liée à la politique. C’est au dieu qu’on confie le trésor public auquel on aura recours en cas de détresse. L’idole même est un véritable trésor, et Périclès comptait parmi les ressources dont la république pouvait disposer l’or qui couvrait la grande Minerve de Phidias. L’opisthodome d’ailleurs, situé au fond de la cella, renfermait les deniers publics, et celui du temple de Jupiter à Olympie était renommé pour les objets précieux que la piété des peuples y avait consacrés. Ces objets, indépendamment de leur valeur intrinsèque, étaient souvent des chefs-d’œuvre de l’art. La plupart des temples grecs n’avaient pas de fenêtres : les quatre murs de la cella n’avaient pas d’autre ouverture que les portes. L’éclairage latéral n’avait lieu que dans un très petit nombre d’exceptions, à l’Érechthéion, par exemple, où il y avait une fenêtre. On en a conclu que lés temples devaient être éclairés par en haut, ou plongés dans l’obscurité. Cette dernière hypothèse a prévalu au XVIIIe siècle ; on admettait alors que le service religieux se faisait à la lueur des torches et que les peintures qui décoraient les temples, comme celles des hypogées de l’Égypte, ne recevaient jamais la lumière du jour, car si la lumière n’entre que par une porte placée sous un portique, elle doit être insuffisante. Mais à part l’Érechthéion, où une lampe brûlait perpétuellement en l’honneur de Minerve qui a planté l’olivier, rien ne prouve l’usage des lampes pour remplacer la lumière dans les temples. M. Beulé repousse l’idée que les temples, qui renfermaient tant de chefs-d’œuvre, aient pu être obscurs à l’intérieur, mais il ne veut pas croire non plus que ces chefs-d’œuvre aient été exposés à la poussière et à la pluie. Il suppose donc que les ouvertures du toit étaient fermées par des châssis sur lesquels on disposait des substances favorables à la lumière, du verre par exemple. Mais c’est une hypothèse qui n’est pas appuyée sur une base positive. Il y avait, il est vrai, des édifices complètement obscurs comme les sanctuaires souterrains qui servaient de chapelles funéraires, ou les temples dédiés à des divinités souterraines, par exemple à Proserpine. Mais en Grèce, les divinités du ciel, et notamment Jupiter, ne pouvaient être invoquées qu’à ciel découvert. Aussi la plupart des temples étaient découverts par le haut. Les temples reçoivent différentes dénominations suivant la disposition de leurs colonnes. L’usage des colonnes au frontispice des temples ne fut pas, dans les premiers temps, d’une nécessité absolue. Dans les constructions en bois il y avait un vestibule couvert en avant de la porte ; mais lorsque l’architrave, composée de plusieurs pierres, remplaça la plate-bande en bois, il devint indispensable de la soutenir par l’emploi des colonnes d’un ante à l’autre, c’est-à-dire de la tête d’un des murs latéraux du temple à la tête de l’autre mur. 1° On appelle temple à antes celui qui à des pilastres aux encoignures, et fine colonne seulement de chaque côté de la porte. Le temple de la Fortune, à Rome, mentionné par Vitruve, est un temple à antes (fig. 565).

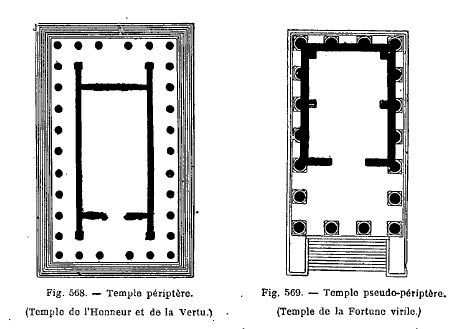

2° On appelle temple prostyle celui qui, outre les deux colonnes de la porte, en a deux autres aux encoignures, en remplacement des deux pilastres du temple à antes (fig. 566). 3° Le temple amphiprostyle (ou double prostyle) a quatre colonnes à la façade comme le précédent, et de plus il a également quatre colonnes à la face opposée (fig. 567). 4° Un temple est appelé périptère quand les colonnes entourent entièrement l’édifice. Le Parthénon, les temples de Pæstum, et les plus fameux temples de l’antiquité grecque appartiennent à cette catégorie (fig. 568).

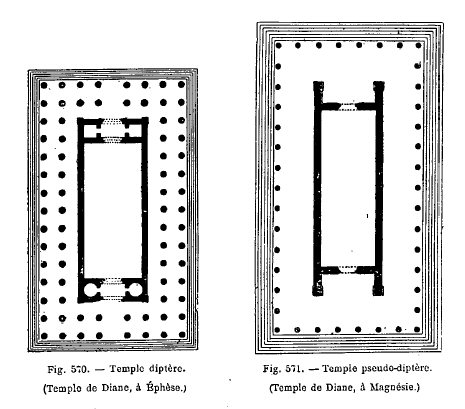

5° Un temple est pseudo-périptère (fig. 569) quand les colonnes des ailes et de la façade postérieure sont engagées dans le mur : la maison Carrée de Nîmes est pseudo-périptère. 6° Le temple de Diane, à Éphèse, et celui d’Apollon Didyme à Milet, qui passait pour le plus beau de l’Asie Mineure, étaient appelés diptères, parce qu’ils présentaient une double rangée de colonnes (fig. 570).

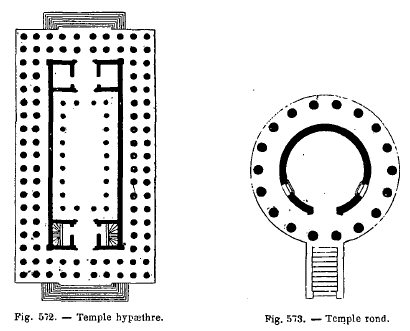

7° Un temple est pseudo-diptère (fig. 571), quand l’espace entre les colonnes et le mur de la cella est aussi large que dans le diptère, mais que ces colonnes sont disposées sur un seul rang au lieu de deux. Tel était le temple de Diane à Magnésie. Les temples rectangulaires ont ordinairement dans leur longueur le double de leur largeur. Les plafonds étaient en bois ; le toit était formé avec des tuiles et quelquefois des dalles de marbre ou des plaques de métal. On appelle hypæthres les temples qui n’ont pas de toiture ; l’intérieur ressemble à une cour. Le temple de Jupiter Olympien était hypæthre (fig. 572). Il y a des temples où on voit à l’intérieur deux étages de colonnes superposées. Le Parthénon en offre un exemple.

Enfin, outre les temples de forme rectangulaire dont nous venons de parler, il y en avait de circulaires, comme le temple de Vesta à Rome, ou le temple de la Sibylle à Tivoli (fig. 573). Les grands temples s’élevaient généralement sur un terrain sacré qui renfermait, outre le principal temple, une fontaine, des grottes, des chapelles, des statues, des autels, des colonnes, portant des traités de paix ou de guerre. Les arbres qui poussaient sur le terrain sacré n’étaient jamais taillés ni abattus et contrastaient par leur désordre naturel avec la régularité de l’architecture. Le temple était un véritable musée et c’est là qu’on rencontrait les grands chefs-d’œuvre de la sculpture et de la peinture, parmi lesquels se trouvaient de vieilles images hiératiques consacrées par la vénération attachée à leur ancienneté, et des offrandes de toutes sortes, provenant de la piété des populations. |

d’une pyramide

tronquée, comme dans la porte de Norba

d’une pyramide

tronquée, comme dans la porte de Norba  La partie

placée entre les colonnes et le fronton prend le nom d’entablement et

comprend : 1° l’architrave, plate-bande qui repose immédiatement au-dessus

des chapiteaux ; 2° la frise, qui est décorée de triglyphes, ornement

rectangulaire composé de canaux taillés verticalement, l’espace compris entre

les triglyphes prend le nom de métope et est souvent orné de bas-reliefs ; 3°

la corniche qui termine l’entablement et porte le fronton. Cette corniche

forme une saillie extérieure qui met l’édifice à l’abri de la chute des eaux.

Les modillons et les mutules soutiennent immédiatement le toit, et leur plan

incliné indique leur ancienne destination

La partie

placée entre les colonnes et le fronton prend le nom d’entablement et

comprend : 1° l’architrave, plate-bande qui repose immédiatement au-dessus

des chapiteaux ; 2° la frise, qui est décorée de triglyphes, ornement

rectangulaire composé de canaux taillés verticalement, l’espace compris entre

les triglyphes prend le nom de métope et est souvent orné de bas-reliefs ; 3°

la corniche qui termine l’entablement et porte le fronton. Cette corniche

forme une saillie extérieure qui met l’édifice à l’abri de la chute des eaux.

Les modillons et les mutules soutiennent immédiatement le toit, et leur plan

incliné indique leur ancienne destination  te

courbe toutefois n’existe pas toujours

te

courbe toutefois n’existe pas toujours