LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME III — LE TRAVAIL DANS L’ANTIQUITÉ

L’INDUSTRIE. — IV. - LES MÉTAUX

|

L’OR. - L’ARGENT. - LE BRONZE. - LE FER. - LES FORGES. L’OR. — L’or est peut-être de tous les métaux celui qui a été employé le premier par l’industrie humaine. Son éclat et son inaltérabilité en ont fait dans tous les temps un objet recherché, et la facilité avec laquelle on le découvre ou on l’extrait dans les contrées où on le rencontre a du donner de très bonne heure le désir de le travailler et de le façonner pour divers usages. Ce qui est certain, c’est qu’on a trouvé la trace du travail de l’or dans, les plus anciens monuments qui aient été fouillés. En Égypte, on en constate J’existence dès les plus anciennes dynasties, tantôt sous la forme de bijoux, tantôt sous celle de vases ou d’objets d’orfèvrerie. Les anciens Égyptiens ne faisaient pas usage de la monnaie, et leurs richesses, en dehors de l’agriculture, consistaient en lingots d’or ou en vases travaillés avec le même métal.

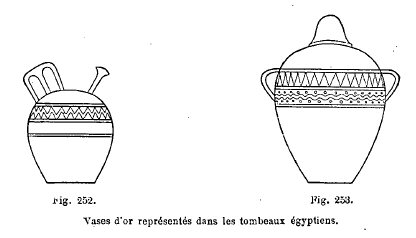

Les peintures des hypogées montrent une incroyable quantité de vases d’or de formes très diverses (fig. 252 et 253) et ces vases paraissent n’être que la représentation de ceux qui constituaient le trésor du défunt. Outre ces représentations figurées, les objets en or découverts dans les tombeaux témoignent d’une industrie absolument maîtresse de ses procédés techniques, et quelques-uns des ouvrages qui remontent au XVIIe siècle avant notre ère peuvent être classés parmi les chefs-d’œuvre d’orfèvrerie et de bijouterie. Cette époque, qui dans l’histoire de l’ancienne Égypte a été une sorte de Renaissance, est celle où le roi Amosis chassa les pasteurs et rétablit la dynastie nationale. On sait de quelles dévastations avait été accompagnée l’invasion des pasteurs. La rapidité, dit M. Mariette, avec laquelle l’Égypte a cicatrisé ses plaies est surtout apparente dans les admirables bijoux qu’Amosis fit exécuter pour orner la momie de sa mère ; la reine Aah-Hotep. Au nombre de ses richesses, le musée de Boulaq (au Caire) ne possède pas de monuments qui témoignent d’une industrie plus avancée, et à voir la longue chaîne d’or, le pectoral découpé à jour, le diadème et ses deux sphinx d’or, le poignard rehaussé en or damasquiné, on a peine à croire qu’au moment où ces précieux bijoux sortaient de l’atelier des bijoutiers de Thèbes, l’Égypte était à peiné débarrassée d’une longue et douloureuse invasion. Les bijoux dont parle ici M. Mariette ont figuré à l’Exposition de 1867, à Paris. Nous avons déjà montré, en parlant de la parure des dames plusieurs modèles de bijoux égyptiens. Nous nous sommes principalement occupé de leur usage ; il faut maintenant dire quelques mots de leur décoration et des procédés de leur fabrication. L’ornementation des colliers, d’un caractère généralement très délicat et parfois d’une rare élégance, a souvent comme point central un emblème religieux. Après le scarabée et le vautour, dont notes avons vu déjà de remarquables exemples (tome II, fig. 452 et 453) les emblèmes les plus usités comme pendants de colliers sont la tête humaine (fig. 254), qui personnifie toujours un personnage divin ou royal, le sphinx (fig. 255), attribut ordinaire des Pharaons, ou la tête de vache (fig. 256), symbole de la déesse Athor, et plus tard de la déesse Isis. Toutefois, ce serait une erreur de croire que la bijouterie égyptienne était toujours emblématique. Quelquefois le motif central du collier est une tête de monstre, qui paraît n’avoir qu’une signification ornementale et qui joue ici le rôle modeste d’un masque décoratif (fig. 257). Plus souvent encore le collier se compose d’une série de cylindres ou de perles disposées symétriquement et est complètement dépourvu d’appendice central (fig. 258). La figure 260 montre l’uræus, ou vipère sacrée, que l’on voit au front des divinités ou des Pharaons, mais les figures 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, représentent des bijoux qui n’ont aucun caractère emblématique et doivent être considérés comme de simples objets de parure. L’or se tirait de la haute Égypte et surtout de l’Éthiopie, où il était très abondant. La manière dont on le travaillait est représentée sur les peintures des tombeaux de Beni-Hassan.

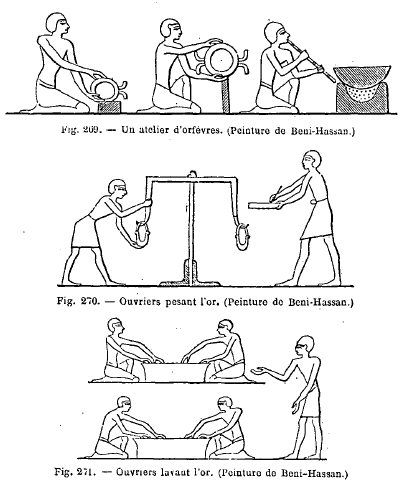

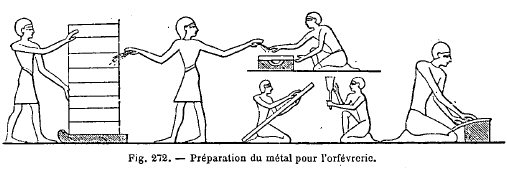

La figure 269 montre deux ouvriers en train de confectionner une pièce d’orfèvrerie, et un autre qui attise le feu avec un long tube pour faire fondre le métal. Sur la figure 270 on voit un ouvrier qui pèse l’or et un scribe qui inscrit le poids indiqué par la balance. Ensuite on lave l’or (fig. 271) et on lui fait subir diverses préparations (fig. 272). Des représentations du même genre se voient également sur des tombeaux de Thèbes.

Les documents écrits font un peu défaut pour ce qui concerne l’Égypte, mais on peut y suppléer avec la Bible. D’après les descriptions très précises qu’elle nous donne, nous voyons que les objets fabriqués dans le désert par les Hébreux devaient ressembler à s’y méprendre à ceux qui sont représentés sur les monuments égyptiens de la XVIIIe dynastie, époque à laquelle on rattache ordinairement le départ des Israélites. L’arche sainte dont parle l’Écriture parait avoir reproduit identiquement celle qui figure sur les barques sacrées d’Isis et d’Ammon, et si la barque a disparu, c’est qu’elle était l’emblème du Nil, dont la fécondité aurait inspiré du regret aux Hébreux pendant la rude traversée du désert. Si nous ajoutons à cela que le veau d’or, auquel les Hébreux rapportaient si volontiers leurs hommages dès que Moïse avait le dos tourné, rappelle singulièrement le culte d’Apis, on verra que les Hébreux, durant cette période, n’ont fait qu’appliquer ce qu’ils avaient appris des Égyptiens pendant leur captivité. Le procédé indiqué par la Bible est celui du repoussé : Tu feras deux chérubins d’or ; tu les feras d’ouvrages faits au marteau aux deux bouts du propitiatoire. — Tu feras aussi un chandelier d’or pur ; le chandelier sera façonné au marteau ; sa tige et ses branches, ses plats, ses pommeaux et ses fleurs en sortiront... Du reste, si l’on excepte le moment qui suit immédiatement la sortie d’Égypte les Hébreux ne paraissent pas avoir cultivé beaucoup les arts du métal. Les objets sacrés qui décoraient le temple de Salomon étaient dus à des mains étrangères. Les Juifs ne paraissent pas davantage s’être livrés à la bijouterie profane, car lorsque les prophètes reprochent aux femmes d’Israël leur penchant effréné pour les parures, ils ne manquent pas d’ajouter que les bracelets et les colliers qu’elles portent sont des ouvrages de Tyr et de Sidon.

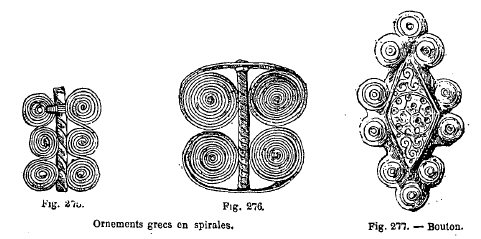

Les Phéniciens paraissent avoir exploité dès une haute antiquité les mines de la Colchide, contrée qui avait la réputation de recéler beaucoup d’or. Un fait qu’on donne pour certain, dit Strabon, c’est que les torrents de la Colchide roulent des paillettes d’or que les barbares recueillent à l’aide de vans percés de trous et de toisons à longue laine, circonstance qui aurait suggéré, dit-on, le mythe de la toison d’or. L’importance qu’a dans les récits de l’âge héroïque l’expédition des Argonautes, destinée à ravir une toison d’or gardée par un monstre dans une contrée lointaine, montre quelle était à cette époque la rareté de l’or en Grèce. Mais toutes les traditions s’accordent à montrer l’Asie comme possédant ce métal en quantités énormes. Nous n’en voulons comme preuve que la légende des Arimaspes et celle des griffons gardiens de prodigieux trésors. Au nord de l’Europe, dit Hérodote, l’or abonde ; comment l’obtient-on ? Je ne puis en parler avec certitude ; on dit, toutefois, que des hommes n’ayant qu’un œil, et dont le nom est Arimaspes, le ravissent à des griffons. Je ne crois pas que des hommes, constitués d’ailleurs comme les autres, naissent avec un seul œil. Quoi qu’il en soit, les contrées extrêmes qui embrassent et enserrent le reste de la terre contiennent et possèdent ce qui nous paraît être le plus beau et le plus rare. Hérodote se montre plus crédule pour les fourmis chercheuses d’or qui, d’après les récits qu’on lui a faits sur l’Inde, étaient grosses comme des renards et recherchaient les paillettes d’or éparses dans les sables du désert. Elles en faisaient de petits tas qu’elles défendaient contre l’avidité des Indiens, mais ceux-ci s’en emparaient pendant le moment où les fourmis s’étaient retirées dans leurs trous pour éviter la chaleur du jour. Les fables sur le roi Midas, changeant tout ce qu’il touche en or, celles qui concernent le Pactole et les récits relatifs aux trésors de Crésus prouvent les richesses métalliques de l’Asie Mineure. Le musée du Louvre possède quelques objets en or provenant des fouilles faites en Assyrie. La rareté extrême des bijoux de l’Assyrie et de la Perse provient des dévastations successives qui ont passé sur ces contrées, mais les inscriptions ne laissent aucun doute sur l’opulence prodigieuse dont les auteurs anciens ont tant parlé. Celle qui est connue sous le nom de Fastes de Sargon nous apprend, par exemple, que ce prince a réjoui le cœur des dieux par ses magnifiques présents consistant en vases de métal précieux et en bijoux. Il prodiguait à ses lieutenants des cadeaux qui étaient toujours de riches pièces d’orfévrerie. Au reste, la prodigalité était une vertu facile à ces rois guerriers, dont la richesse consistait en un butin qui se renouvelait sans cesse. Et dans la description de ce butin nous voyons toujours un trône en or, des tiares, des sceptres, des parasols, où les pierreries de tous genres sont associées aux métaux précieux. Assourbanipal, dans une inscription contenant le récit d’une de ses victoires, rapporte qu’il a pris comme butin une quantité de chevaux et de mules, dont les harnais étaient d’or et d’argent. Le luxe inouï des rois de Perse et de leurs satrapes est attesté par trop d’historiens contemporains pour qu’on puisse le mettre en doute, ruais nous manquons de renseignements pour déterminer le style et le caractère particulier des grands ouvrages d’orfèvrerie dont il est si souvent question dans les auteurs. Hérodote, parlant du camp des Perses, pris par Pausanias après la bataille de Platée, dit qu’on y trouva une quantité énorme de cratères, de coupes et de vases de toutes grandeurs en or et en argent. Alexandre ne put retenir un cri d’admiration lorsqu’il pénétra dans le camp de Darius, après la bataille d’Arbèles. Les descriptions des palais de Suse, de Persépolis, d’Ecbatane, dépassent en splendeurs celles qu’on voit dans les Mille et une Nuits. 11lalheureuseme.nt les fouilles qu’on voudrait tenter dans ces contrées inhospitalières présentent de telles difficultés que nous ne trouvons dans nos musées aucune pièce à l’appui de ces récits. Il est reconnu, dit Clarac dans son Musée de sculpture, que les anciens ont fait grand usage de l’or dans leurs statues, et il nous reste à entrer dans quelques détails- sur les modes d’opération auxquels ils ont pu avoir recours pour exécuter avec ce métal des statues de toutes dimensions, et souvent même dans des proportions colossales. Le procédé de la fonte massive dans des moules est trop dispendieux et demande une trop grande quantité de métal pour que l’on puisse admettre qu’il ait été fréquemment pratiqué dans la confection des statues d’or. Cette méthode ne dut avoir lieu qu’à des époques très reculées, lorsque l’art était encore dans son enfance, ou quand il se présentait des circonstances où l’on se croyait obligé, par quelques motifs religieux ou de reconnaissance envers les dieux ou envers les rois, de leur offrir des statues d’une valeur considérable, où le prix de la matière devait être en proportion des bienfaits que l’on avait reçus ou que l’on espérait recevoir. Les peuples de l’Orient, qui avaient de l’or en abondance, ont souvent représenté l’image des divinités avec du métal massif, mais dans les ouvrages des Grecs et des Romains, l’or n’apparaît en général que comme un placage. C’est du reste ce qui ressort clairement d’un passage du Jupiter tragique de Lucien, dans lequel Mercure, chargé de convoquer tous les dieux pour s’opposer en commun aux progrès de la philosophie, est embarrassé par les questions de préséance. Il n’est pas facile, dit-il à Jupiter, de savoir si un dieu d’or, qui pèse plusieurs talents, mais qui n’a aucune valeur de main-d’œuvre et qui n’est enfin qu’un dieu du commun, sans nulle proportion, doit s’asseoir devant les dieux d’airain de Myron et Polyclète, ou ceux de marbre de Phidias et d’Alcamène ; faut-il préférer l’art à la matière ? Jupiter. — Cela vaudrait mieux, mais l’or est cependant préférable. Mercure. — J’entends ; tu veux que je les place selon leur richesse et non pas selon leur supériorité et leur mérite... Mais il me semble, Jupiter, que les barbares vont occuper seuls les bancs de devant, car les Grecs que tu vois ici, beaux, agréables, bien faits, sont tous de marbre ou d’airain ; les plus magnifiques sont d’ivoire, relevés d’un peu d’or, qui leur donne de l’éclat et de la couleur ; mais à l’intérieur ils sont de bois et recèlent de nombreux troupeaux de rats qui y ont établi leur république. Au contraire, cette Bendis, cet Anubis, qui ont à leur côté Attis, Mithrès et Men, sont d’or massif et d’un prix vraiment considérable... On donne le nom de toreutique à un genre de travail qui consiste à, réunir dans un même ouvrage des matières précieuses de diverses natures, telles que l’or et l’ivoire. Si la toreutique produisait des statues, des colosses, dit Clarac dans son Musée de sculpture, ce n’était pas par les mêmes moyens que la statuaire, et même leurs résultats, sous plusieurs rapports, étaient différents. L’essence de la toreutique était de procéder par assemblages, par compartiments, d’opérer par la division du travail. Réunissant des matières diverses, elle en formait par parties souvent très multipliées un ensemble que la statuaire imita et reproduisit, en n’employant qu’un métal qu’elle fondait ou d’un jet, ou en un petit nombre de pièces. Si la toreutique avait recours à la fonte, ce n’était que pour préparer son travail, dont elle exécutait la plus grande partie nu ciselet. C’était là son principal instrument ; soit qu’elle décorât d’ornements en relief des vases d’or et d’argent, et tous les meubles que le luxe des temples, des maisons et de la table avait inventés dans sa magnificence, soit que réunissant le bois, l’ivoire, l’or, l’argent et les autres métaux, elle en format les plus belles statues. La toreutique dut sa naissance à la sculpture en bois, et la nature de ses procédés, de ses assemblages, rappelait son origine. S’élevant avec le luxe des particuliers et l’opulence des temples, elle remplaça par des statues de matières précieuses les divinités de bois et les étoffes variables dont jadis on les couvrait avant qu’elle eût déployé toute la richesse de ses ressources. Longtemps avant que l’art de la fonte eût inventé les moules à noyau, la toreutique, par les procédés plus simples du sphyrélaton, à l’aide du marteau et du ciselet avait déjà produit dans tous les genres des ouvrages considérables, et que la nature de son travail par parties détachées rendait d’une exécution plus facile que dans toute autre manière de sculpter ; aussi n’est-il pas étonnant qu’elle ait précédé la statuaire en bronze à moules à noyau et la sculpture en marbre, et qu’elle se soit maintenue en honneur lorsque ces arts furent parvenus à un haut degré de splendeur qui n’effaça jamais l’éclat dont brilla la toreutique. Il ne nous est rien resté de la toreutique des anciens. Parmi les ouvrages de style primitif qui avaient de la célébrité dans ce genre, Pausanias cite deux statues qui se trouvaient à Sicyone. L’une est une Vénus de Canachos, sculpteur, qui vivait au VIe siècle avant notre ère. L’autre, qui est de Calamis, statuaire d’une date un peu postérieure, représentait un Esculape imberbe. Dans la période suivante, les plus célèbres statuaires de la Grèce ont fait des ouvrages en or et en ivoire. La fameuse Junon de Polyclète, à Argos, la Minerve de Phidias, qui était dans -le Parthénon, et le Jupiter Olympien, du même artiste, que l’on considérait comme le chef-d’œuvre de la sculpture grecque, étaient faits avec les mêmes matières. Ces statues étaient de grandeur colossale. Il ne semble pas qu’on ait continué à faire de la toreutique sous la période macédonienne et romaine, ce qui tient peut-être aux frais énormes que coûtait l’entretien de statues de ce genre, qui étaient exposées à de promptes dégradations. L’or a été employé de tout temps pour les objets d’orfèvrerie et de parure. Les fouilles exécutées par M. Schliemann dans l’ancienne Troade ont amené des résultats extrêmement curieux pour l’archéologie, et les objets qu’il a découverts remontent à la plus haute antiquité, mais il n’est pas démontré qu’ils appartiennent réellement à la ville de Priam, dont l’emplacement même est le sujet de nombreuses contestations. En revanche, les dernières découvertes de ce savant dans les tombeaux de Mycènes ont un caractère d’authenticité qui les rend infiniment précieuses. S’il met parfois un peu de complaisance pour certaines attributions historiques, qui conviennent plus particulièrement au but de ses recherches, l’emplacement du moins est en dehors de toute contestation, et la date qu’il assigne aux objets qu’il a trouvés a du moins pour elle de très grandes probabilités. Nous avons déjà reproduit (tome I, fig. 385 et 386) des masques d’or trouvés dans le caveau que M. Schliemann considère comme le tombeau d’Agamemnon. L’ensemble de sa découverte constitue incontestablement le document le plus complet que nous connaissions sur l’orfèvrerie des temps héroïques. L’ornementation en spirale paraît avoir été très usitée dans l’époque héroïque, et les fouilles exécutées à Mycènes par M. Schliemann ont mis au jour un grand nombre de fragments qui présentent ce caractère. Les figures 275 et 276, qui montrent des spirales adaptées à un tube, paraissent avoir appartenu à des colliers dont il n’est resté que ces fragments.

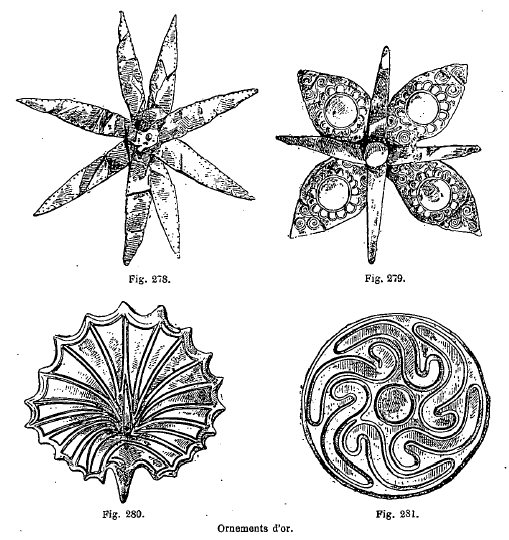

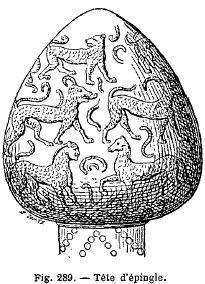

De curieux boutons d’os recouverts de plaques d’or ont été découverts à Mycènes. La figure 277 peut donner une idée de l’ornementation qui les décore et qui consiste en un losange bordé de cercles ; tout ce travail est au repoussé. M. Schliemann a trouvé dans les tombeaux de Mycènes des petits ornements d’or en forme de croix. La figure 279 montre une de ces croix ; elle est formée de quatre larges feuilles ornementées, entre lesquelles sont d’autres petites feuilles longues et pointues. Ln autre ornement en forme d’étoile est représenté sur la figure 278. Cette étoile était probablement destinée é recevoir au centre un ornement à larges feuilles, comme celui de la figure précédente ; ces deux objets réunis ensemble devaient former l’image d’une fleur double. C’est également du règne végétal qu’est tiré l’ornement représenté sur la figure 280, niais il est difficile de savoir si la figure 281 est l’imitation d’un objet naturel.

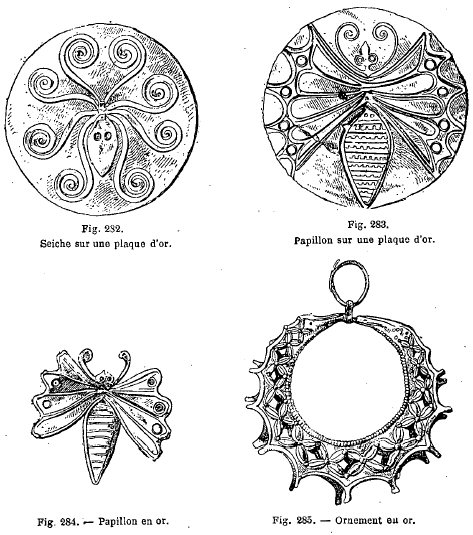

D’autres plaques d’or découvertes dans les mêmes tombeaux montrent sur leur surface ronde de curieuses décorations exécutées au repoussé. Dans la figure 282 on reconnaît une seiche dont les huit bras ont été transformés en spirale, et dans la figure 283 on trouve un papillon, animal qui revient assez fréquemment dans l’ornementation de cette époque. La figure 284 montre un autre papillon en or dans lequel l’imitation est encore plus directe.

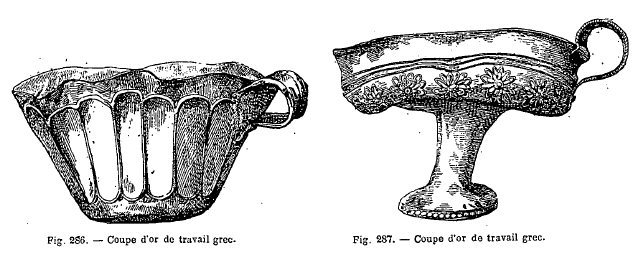

On serait tenté de voir un pendant d’oreille dans l’objet en or représenté sur la figure 285. Toutefois M. Schliemann dit qu’il est trop gros et trop lourd pour avoir pu servir à cet usage ; il y voit une parure pour la poitrine. Il se compose, dit-il, de deux pièces au repoussé, soudées ensemble, de sorte que l’objet présente la même ornementation sur ses deux faces. La figure 286 est une coupe pourvue d’une anse et dont la forme rappelle celle de nos gobelets. La coupe représentée sur la figure 287 est également pourvue d’un anse, mais elle porte sur un pied et est décorée de rosaces.

M. Schliemann a offert généreusement à la Grèce les trésors qu’il avait découverts à Mycènes. C’est ce qui résulte de la lettre suivante qu’il publie à la fin de son livre. A Sa Majesté le roi Georges des Hellènes, Athènes. Avec une extrême joie j’annonce à Votre Majesté que j’ai découvert les tombeaux que la tradition, dont Pausanias se fait l’écho, désignait comme les sépulcres d’Agamemnon, de Cassandre, d’Eurymédon et de leurs camarades, tous tués, pendant le repas, par Clytemnestre et son amant Égisthe. Ils étaient entourés d’un double cercle parallèle de plaques, qui ne peut avoir été érigé qu’en l’honneur desdits grands personnages. J’ai trouvé dans les sépulcres des trésors immenses en fait d’objets archaïques en or pur. Ces trésors suffisent à eux seuls à remplir un grand musée, qui sera le plus merveilleux du monde, et qui pendant les siècles à venir attirera en Grèce des milliers d’étrangers de tous les pays. Comme je travaille par pur amour de la science, je n’ai naturellement aucune prétention à ces trésors, que je donne, avec un vif enthousiasme, intacts à la Grèce. Que Dieu veuille que ces trésors deviennent la pierre angulaire d’une immense richesse nationale. HENRI SCHLIEMANN. Mycènes, 28 novembre 1876. Aucune des pièces découvertes dans les tombeaux de Mycènes ne nous autorise à penser que le fameux bouclier d’Achille, décrit dans l’Iliade, soit autre chose qu’une œuvre de pure imagination. D’après les indications du poète, on aurait vu sur ce bouclier la représentation des astres, celle de la terre et de la mer, les luttes sanglantes de la guerre, les travaux des champs, l’image des villes et celle des campagnes, avec les peuples qui les habitent, les troupeaux au pâturage, etc. Une pareille complication de sujets, difficile dans tous les temps, à cause de la confusion qu’elle aurait présentée, est inadmissible sous le rapport technique, à l’époque où ont été exécutées les pièces d’orfèvrerie découvertes à Mycènes. Mais si la description d’Homère ne nous semble pas pratique sous le rapport de la disposition de l’ensemble et de l’agencement multiple des scènes à représenter, elle ne nous fournit pas moins un document très curieux pour la partie technique du travail des métaux. Nous y voyons l’emploi simultané de l’or, de l’argent, du cuivre, du fer et de l’étain, et la connaissance des procédés de la soudure, de la gravure et de la ciselure. On y voit même qu’à cette époque on savait, au moyen de certains alliages, modifier la couleur apparente des métaux. De même, dans la description du bouclier d’Hercule, par Hésiode, on trouve une cuirasse en or de diverses teintes, des jambières en cuivre jaune, etc. Si le poète a donné libre cours à son, imagination lorsqu’il décrit les scènes représentées, il doit certainement être cru sur parole, lorsqu’il parle de certains effets métallurgiques, qu’il n’a pu inventer, et qui indiquent une industrie déjà maîtresse de ses procédés.

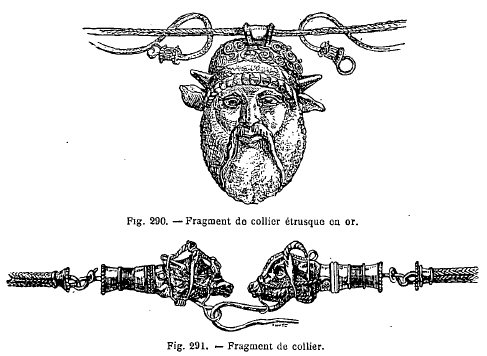

Néanmoins la bijouterie étrusque ; tout en gardant les procédés techniques des Orientaux, a su se créer un style propre, et ses produits font aujourd’hui l’admiration de tous les hommes spéciaux. Nous voyons, dit le célèbre bijoutier italien Castellani, sortir aujourd’hui des nécropoles oubliées de l’Étrurie et de la Grèce, l’or travaillé avec une perfection que tous les raffinements de notre civilisation non seulement ne peuvent imiter, mais dont ils ne sauraient même expliquer théoriquement la méthode. il semble que les Grecs et les Étrusques aient reçu pour ainsi dire dans son entier et à son plus haut degré de perfection l’ensemble des connaissances pratiques, à l’aide desquelles les plus anciens peuples de l’Orient travaillaient les métaux précieux. Ce serait cependant une erreur de croire que l’Étrurie et la Grèce ont toujours été tributaires de l’Asie. Si elles lui ont emprunté les procédés techniques, elles s’en sont servies pour exprimer dans un style très différent des idées qui appartiennent bien réellement au génie propre des races occidentales. Le musée du Louvre est particulièrement riche en bijoux étrusques. Dans la belle série de colliers qui composent notre collection, nous appellerons plus particulièrement l’attention sur le collier d’or étrusque, auquel est suspendue une petite tête portant des cornes et des oreilles de taureau et dans laquelle on a cru reconnaître un Bacchus Hébon ou une représentation de fleuve (fig. 290). Cette tête est de style archaïque, mais d’un archaïsme volontaire et savant, qui n’indique aucunement un art dans l’enfance, mais au contraire un art sûr de lui-même et imitant l’époque primitive avec une incroyable habileté. La face est couverte de granules d’or excessivement fins et réguliers, et les cheveux sont imités avec des fils d’or tournés en spirale et terminés au centre par un petit grain. La tête est coiffée d’un diadème et suspendue par une bélière de fils d’or tressés et terminés par des agrafes. Ce bijou, d’un travail exquis et d’une conservation parfaite, est considéré comme un des plus précieux de la collection.

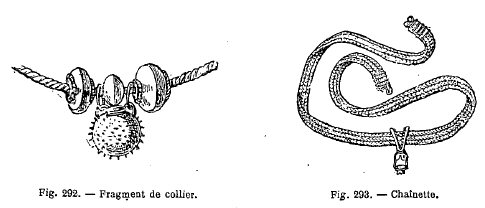

Les fragments de colliers représentés sur les figures 291 et 292, ainsi que la chaînette de la figure 293, appartiennent également à la bijouterie étrusque. Du reste, nous avons déjà donné de nombreux échantillons de cette bijouterie dans le chapitre sur la parure des femmes. Nous n’avons pas non plus à revenir sur ce que nous avons dit dans le même chapitre sur les bijoux romains. Mais une pièce qu’on lie peut passer sous silence, c’est la célèbre coupe, placée dans le cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale et connue sous le nom de Patère de Rennes. C’est, dit le catalogue, une coupe d’or massif, fabriquée au marteau, décorée d’un emblema et d’une bordure de médailles romaines. Les anciens nommaient emblema des bas-reliefs exécutés sur des plaques mobiles, qui s’adaptaient au fond des coupes et pouvaient s’en détacher à volonté. Le sujet représenté ici est la lutte de Bacchus et d’Hercule, ce qui signifie allégoriquement le triomphe du vin sur la force. Bacchus tient dans la main droite un rhyton qu’il lève fièrement pour montrer qu’il l’a vidé jusqu’à la dernière goutte, tandis qu’Hercule, déjà à demi vaincu, laisse tomber son canthare. Le bas-relief de la bordure représente le triomphe de Bacchus, à demi couché sur son char que traînent deux panthères, tandis qu’Hercule, qui. a porté le monde et ne peut plus se soutenir lui-même, s’avance en chancelant, soutenu par deux bacchantes. C’est en 1774 que cette patère a été découverte à Rennes par des maçons, qui travaillaient à démolir une maison du chapitre métropolitain de cette ville.

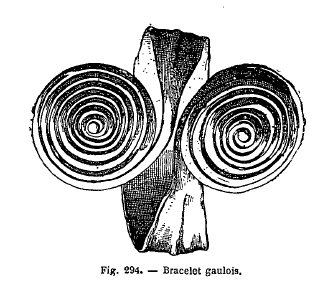

La figure 294 représente un bracelet gaulois dont l’ornementation en spirale présente quelques rapports avec les ouvrages découverts à Mycènes dont nous avons parlé précédemment.

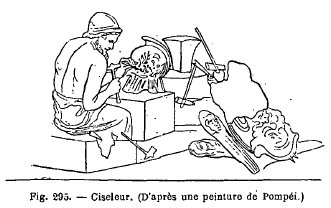

Pline le Naturaliste nous a donné quelques renseignements sur l’exploitation des mines d’or pendant la période romaine. L’or, dit-il, se trouve dans le monde romain ; et nous n’avons pas besoin de parler de l’or extrait dans l’Inde par des fourmis, ou en Scythie par des griffons. Chez nous on se procure l’or de trois façons : on le trouve en paillettes dans les fleuves, le Tage en Espagne, le Pô en Italie, l’Hèbre en Thrace, le Pactole en Asie, le Gange dans l’Inde. Il n’est point d’or plus parfait, étant ainsi poli par le mouvement et le frottement des eaux. En second lieu, on creuse des puits pour l’extraire, ou on va le chercher dans l’éboulement des montagnes. Exposons ces deux procédés. Ceux qui cherchent l’or en enlèvent d’abord le ségulle ; le ségulle est une terre qui indique le gisement ; là où est la veine, on lave le sable, et on estime la richesse de la veine par le résidu du lavage. Quelquefois on rencontre de ces veines aurifères à fleur de terre, rare bonne fortune dont on a vu récemment un exemple en Dalmatie, sous le règne de Néron ; cette veine fournissait par jour cinquante livres. L’or ainsi trouvé à la superficie est appelé talutatium, quand par dessous existe une terre aurifère. Au reste, les montagnes d’Espagne, arides, stériles et impropres à toute autre production, sont contraintes par l’homme de fournir cette production précieuse. L’or extrait des puits est nommé par les uns canalicium, par les autres canaliense. Il est adhérent à du sable de marbre, et il ne brille pas à la surface ; et, différent de celui qui brille en grain sur le saphir oriental, la pierre thébaïque, et d’autres pierres précieuses, il est engagé dans les molécules du marbre. Ces canaux de veines circulent le long des parois des puits ; de là le nom d’or canalicium. Les galeries sont soutenues avec des piliers de bois. La masse extraite est battue, lavée, brûlée, moulue en farine. On donne le nom d’apistacudes à l’argent qui sort du fourneau. Les impuretés que le fourneau rejette s’appellent, comme celles de tous les métaux, scories. Cette scorie d’or est une seconde fois battue, et chauffée dans des creusets de tasconium. Le tasconium est une terre blanche, semblable à l’argile ; c’est la seule substance capable de supporter l’action du soufflet, du feu, et de l’ébullition des matières. La troisième méthode surpasse les travaux des géants. A l’aide de galeries conduites à de longues distances, on creuse les monts à la lueur des lampes, dont la durée sert de mesure au travail ; et de plusieurs mois on ne voit pas le jour. Ces mines se nomment arrugies : souvent il se forme tout à coup des crevasses, des éboulements qui ensevelissent les ouvriers. Certes, il peut paraître moins téméraire d’aller chercher des perles et des pourpres dans les profondeurs de la mer, et nous avons su faire la terre plus fatale que les eaux. En conséquence on laisse des voûtes nombreuses pour soutenir les montagnes. Dans les deux méthodes on rencontre des barrières de silex ; on les brise avec le feu et le vinaigre. Mais comme dans les souterrains la vapeur et la fumée suffoqueraient les mineurs, ils prennent plus souvent le parti de briser la roche à l’aide de machines armées de cent cinquante livres de fer ; puis ils enlèvent les fragments sur les épaules jour et nuit, se les passant de proche en proche à travers les ténèbres. Les mineurs placés à l’entrée sont les seuls qui voient le jour. Si le silex paraît avoir trop d’épaisseur, le mineur en suit le flanc, et il le tourne. Toutefois, le silex n’est pas l’obstacle le plus difficile : il est une terre, espèce d’argile mêlée de gravier (on la nomme terre blanche) qu’il est presque impossible d’entamer. On l’attaque avec des coins de fer et avec les mêmes maillets que plus haut : rien au monde n’est plus dur ; mais la soif de l’or est plus dure encore, et en vient à boute L’opération faite, on attaque en dernier lieu les piliers des voûtes. L’éboulement s’annonce ; celui-là seul qui s’en aperçoit est le veilleur placé au sommet de la montagne ; celui-ci, de la voix et du geste, rappelle les travailleurs et fait lui-même retraite. La montagne brisée tombe au loin avec un fracas que l’imagination ne peut concevoir, et un souffle dune force incroyable. Les mineurs, victorieux, contemplent cette ruine de la nature. Cependant il n’y a pas encore d’or ; on n’a pas même su s’il en avait quand on s’est mis à fouiller, et pour tant de périls et de dépenses il suffit d’espérer ce qu’on désirait. Un autre travail égal, et même plus dispendieux, est de conduire’ dit sommet des montagnes, la plupart du temps d’une distance de cent milles, les fleuves, pour laver ces débris éboulés. On appelle ces canaux corruges, du mot corrivalio, je pense. Là encore il y a mille travaux : il faut que la pente soit rapide, afin que l’eau se précipite plutôt qu’elle ne coule ; aussi l’amène-t-on des points les plus élevés. A l’aide d’aqueducs, on passe les vallées et les intervalles. Ailleurs on perce des rochers inaccessibles, et on les force à recevoir de grosses poutres. Celui qui perce ces rochers est suspendu par des cordes ; de sorte qu’en voyant de loin ce travail, on croit avoir sous les yeux des bêtes sauvages, que dis-je ? des oiseaux d’une nouvelle espèce. Ces hommes, presque toujours suspendus, sont employés à niveler la pente, et ils tracent l’alignement que suivra le corruge ; et là où il n’y a pas de place pour poser le pied, des rivières sont conduites par la main de l’homme. Le lavage est mauvais quand l’eau qui arrive charrie de la boue ; cette boue est appelée urium. Or, pour se préserver de l’urium, on fait passer l’eau à travers des pierres siliceuses et du gravier. A la prise d’eau, sur le front sourcilleux des montagnes, on creuse des réservoirs de deux cents pieds de long sur autant de large et dix de profondeur. On y a laissé cinq ouvertures, d’environ trois pieds carrés. Le réservoir rempli, on ôte les bondes, et le torrent s’élance avec une telle force, qu’il entraîne des quartiers de roc. En plaine, c’est un autre travail : on creuse des canaux qu’on nomme agoges pour le passage de l’eau. De distance en distance, le courant est ralenti par une couche d’ulex. L’ulex est semblable au romarin épineux, et propre à retenir l’or. Les côtés sont fermés avec des planches ; et s’il y a un ravin à franchir, le canal est soutenu en l’air. La terre, conduite de la sorte, arrive jusqu’à la mer ; la montagne écroulée se dissout, et de cette façon, l’Espagne a déjà reculé au loin ses rivages. C’est aussi en des canaux de ce genre que dans le premier procédé on lave les matières extraites avec un labeur immense ; sinon, les puits seraient bientôt obstrués. L’or obtenu par l’arrugie n’a pas besoin d’être fondu ; il est or tout aussitôt. On en trouve des blocs ; les puits en fournissent même qui dépassent dix livres. Les Espagnols nomment ces blocs palacres ou palacranes ; l’or en très petit grain, ils le nomment baluce. On fait sécher ensuite l’ulex, on le brûle, et on en lave la cendre sur un lit d’herbe ou l’or se dépose. Suivant quelques-uns, l’Asturie, la Galice et la Lusitanie fournissent de cette façon, par an, vingt mille livres pesant d’or. Dans cette production l’Asturie est pour la part la plus considérable. Il n’y a nulle part ailleurs un exemple d’une fécondité pareille, continuée pendant tant de siècles. J’ai dit plus haut qu’un antique sénatus-consulte avait défendu aux mineurs d’attaquer l’Italie ; sans cette loi, aucune terre ne serait plus productive en métaux. Il existe une loi censoriale relative aux mines d’or d’Ictimules, dans le territoire de Vercelles, par laquelle il était défendu aux fermiers de l’État d’employer plus de cinq mille ouvriers à l’exploitation. Les monuments nous offrent peu d’indications sur la manière de travailler l’or et les outils généralement employés. Cependant une peinture de Pompéi, représentant Thétis chez Vulcain, montre un ouvrier travaillant à l’ornement d’un casque (fig. 295). Près de lui on voit une enclume, des marteaux de différentes formes, et plusieurs fragments de l’armure d’or d’Achille.

Après la sculpture et la ciselure, il faut dire aussi un mot de la dorure, qui a été pratiquée par tous les peuples de l’antiquité. Nous avons au musée égyptien du Louvre (salle funéraire, vitrine Z) le livret d’un doreur égyptien ; les feuilles d’or qu’il employait ne diffèrent des nôtres que parce qu’elles sont un peu plus épaisses. Les anciens, dit Clarac (Musée de sculpture), tiraient un grand parti de l’extrême malléabilité et de la ductilité de l’or pour le réduire en feuilles ou en fils ; et l’on voit par ce qui nous reste de leurs dorures ou de leurs tissus, qu’ils y employaient ce métal très pur. Souvent leurs tissus étaient entièrement de fils d’or sans laine. Pline cite la tunique dont se revêtit Tarquin l’Ancien dans son triomphe, et un manteau que portait Agrippine la Jeune, comme ayant été faits de cette manière. Réduit en feuilles, l’or en produisait jusqu’à sept cent cinquante, par once. Ces feuilles avaient quatre doigts en carré ; les plus fortes se nommaient feuilles de Préneste (Palestrina), parce que l’on s’en était servi dans cette ville pour dorer la statue de la déesse Fortune ; on appelait quæstoriæ celles qui étaient plus faibles. Ces feuilles s’employaient dans la dorure sur les métaux, le bois, le marbre ; et les objets dorés que le temps a conservés prouvent que du temps des Romains la dorure était plus forte qu’elle ne l’est chez les modernes, car je ne remonterai pas aux premières époques, où l’on voit par la Bible et par Homère que la dorure était un placage qui devait être très épais. Mais, outre les feuilles pour dorer, les Romains en avaient aussi de plus épaisses destinées à faire les feuillages des couronnes. On en a trouvé dans les fouilles de Pompéi ; elles sont beaucoup plus fortes que notre paillon. Il est aisé de reconnaître qu’elles n’ont pas été faites au laminoir, et l’on y aperçoit des traces de coups de marteau. C’est de ces feuilles que sont fabriquées en grande partie les boucles d’oreilles, les fibules et d’autres bijoux que l’on déterre à Pompéi et à Herculanum. Quelquefois, pour leur donner du soutien, on en a rempli l’intérieur avec de la poix ou du mastic ; ce qui rentre absolument dans les procédés du sphyrélaton ou du travail par retreint. Ces feuilles d’or épaisses n’auraient pu servir à dorer où à plaquer des statues ; il eût été difficile de les appliquer, surtout dans les parties bombées. Nous pourrions encore parler de l’emploi de l’or dans les monnaies, mais nous nous réservons de traiter cette question dans un chapitre spécialement consacré à la numismatique. L’ARGENT. — Dans l’ancienne Égypte, l’argent, que l’on considérait comme de l’or blanc, était regardé comme un métal extrêmement précieux parce qu’il était très rare ; l’or ordinaire était infiniment plus abondant. Aussi les pièces d’orfèvrerie égyptienne dans lesquelles il entre de l’argent sont considérées comme de très grandes curiosités et nos musées d’Europe en sont généralement dépourvus ; le musée de Boulaq au Caire est le mieux partagé sous ce rapport. Les morceaux les plus importants ont figuré aux Expositions universelles de Paris en 1878 et surtout en 1867. La pièce d’orfèvrerie qui a été la plus remarquée des hommes spéciaux était une petite barque sacrée dont le catalogue du musée de Boulaq donne la description suivante : Une barque garnie de son équipage et montée sur un chariot à quatre roues. La barque est d’or massif, le train qui la supporte est de bois, les roues sont de bronze à quatre rayons. Par ses formes gracieuses et légères, notre monument rappelle les barques célèbres du Nil, faites, selon Pline, de papyrus, de joncs et de roseaux. L’avant et l’arrière sont relevés et terminés par des bouquets de papyrus recourbés. Les rameurs, au nombre de douze, sont d’argent massif. Au centre de la barque est un petit personnage, tenant d’une main la hachette et le bâton recourbé. A l’avant un second personnage est debout dans une petite cabine décorée à .l’extérieur de plusieurs emblèmes. Le timonier est à l’arrière. Il se sert du seul gouvernail connu alors, c’est-à-dire d’une rame à large palette. Une seconde petite cabine, ou plutôt une sorte de large siége est derrière lui. Un lion passant, avec le cartouche-prénom de Kamès, est gravé sur la paroi extérieure de cette seconde cabine. Ces trois personnages sont en or. Cette superbe pièce d’orfèvrerie a été trouvée dans le tombeau de la reine Aah-Hotep, ce qui en fait remonter la fabrication à l’époque de l’expulsion des pasteurs. Le musée de Boulaq possède également cinq superbes vases en argent massif et sculptés qui ont figuré au Trocadéro en 1878. Mais ils ne paraissent pas remonter à une époque antérieure au VIe siècle avant notre ère. Comme orfèvrerie asiatique nous citerons particulièrement les coupes d’argent doré trouvées dans l’île de Chypre et données au Louvre par M. de Saulcy. Ces deux vases sont considérés comme de la plus haute importance dans l’archéologie orientale. Voici la description qu’en donne M. A. de Longpérier : 1° Coupe d’argent décorée de frises dorées sur lesquelles sont gravées en creux les sujets suivants : Première frise. — Un cavalier au galop tenant un fouet de la main droite ; un cavalier au galop tenant une longue lance, dont la pointe est dirigée vers la terre ; un cavalier vêtu d’une cuirasse formée d’écailles, marchant au pas et tenant un fouet posé sur son épaule droite, deux oiseaux volent autour de lui. Viennent ensuite trois fantassins couverts d’un vêtement quadrillé, portant sur l’épaule droite une lance, et tenant de la main gauche un grand bouclier rond ; chacun d’eux est précédé par un oiseau qui vole — en cet endroit, le vase présente une fracture ; l’espace qu’elle occupe devait être rempli par les figures de cinq fantassins — ; un dernier soldat, tout semblable à ceux qui viennent d’être décrits, précède immédiatement un char traîné par deux chevaux marchant au pas, que conduit un aurige armé d’un fouet. Sur le char, dont la caisse est ornée d’une figure d’aigle, se tient debout le roi, vêtu d’une longue tunique quadrillée, la tête ceinte d’une tiare pointue de forme basse, portant un sceptre de la main droite et posant la gauche sur la hampe d’un grand parasol qui le couvre. Derrière le char, marche un personnage vêtu d’une longue tunique quadrillée, ouverte par devant, le dos chargé d’un carquois, portant une lance sur l’épaule droite et tenant un arc et des flèches dans la main gauche ; il est suivi par deux soldats vêtus d’une tunique très courte, tenant de la main droite des flèches et de la gauche un arc. Viennent ensuite cinq cavaliers allant au pas : le premier porte un fouet sur l’épaule droite ; les deux suivants agitent leur fouet ; le quatrième tient une lance en arrêt, la pointe en haut ; le dernier porte sa lance sur l’épaule droite. Trois oiseaux les accompagnent en volant. La scène est terminée par un jeune nègre conduisant à la longe un dromadaire et tenant un bâton dans la main gauche ; deux oiseaux volent au-dessus. La fin de la frise est marquée par un arbre. Treize plantes ou fleurs, parmi lesquelles on reconnaît des lotus, sont distribuées entre les personnages. Deuxième frise. — Plante sacrée composée de rinceaux et de fleurs.. Personnage nu, imberbe, les reins entourés d’un subligaculum, posant le pied gauche sur le corps d’un griffon ailé qu’il a saisi par une de ses aigrettes, et qu’il perce de son épée. Le griffon, ainsi attaqué ; soulève ses pattes de derrière à la hauteur de la tête de son ennemi. Une plante sacrée sépare ce groupe d’un personnage barbu, muni de quatre ailes déployées, la tête couverte d’une tiare conique basse, vêtu d’une tunique longue, ouverte par devant et ornée d’écailles, lequel perce de son épée un lion dressé devant lui, dont il retient une patte à l’aide de la main gauche. La frise reproduit six fois le combat contre le griffon, cinq fois le combat contre le lion et onze fois la plante sacrée. La troisième frise, qui est très étroite, est décorée d’une rangée de boutons de lotus, accompagnés d’une double dentelure. La quatrième montre une guirlande de fleurs de lotus. Le fond de la coupe est occupé par un médaillon tout chargé d’étoiles dont les rayons, en forme de pétales, entrent dans la composition des étoiles voisines. 2° Coupe d’argent entièrement dorée à l’intérieur, et ornée de sujets en relief. Au centre, on voit le roi vêtu d’un habit court, ayant un collier et des bracelets, la tête surmontée de deux plumes droites entre deux uræus, brandissant de la main droite une masse d’arme, tenant de la main gauche un arc, deux flèches et en même temps la chevelure de trois vaincus prosternés ou accroupis à terre qu’il s’apprête à frapper. L’un d’eux est nu et imberbe, les deux autres sont barbus et vêtus de longues tuniques. Ils représentent des peuples conquis, ou peut-être l’Orient, le Sud et le Nord ; devant le roi un épervier ou un aigle qui vole ; au-dessus un disque solaire ailé. Derrière ce groupe, un homme barbu, la tête ornée de deux plumes, tenant une lance de la main droite, et de la gauche un arbre, porte sur l’épaule droite un cadavre couvert d’une cotte de mailles, dont les bras et la longue chevelure pendent en arrière. La frise étroite qui entoure le médaillon central que nous venons de décrire représente cinq sphinx ailés à tête humaine, posant une patte antérieure sur la tête d’un homme étendu à terre, groupe alternant avec cinq griffons ailés à tête d’épervier, posant de même une patte de devant sur la tête d’un homme couché. Une fleur de lotus termine la frise : le type du sphinx foulant sous ses pieds une figure humaine renversée, est connu : on le trouve sur un scarabée égyptien qui porte en outre le cartouche d’un Thoutmès de la dix-huitième dynastie. Dans une large frise qui borde la coupe, on voit douze groupes exécutés en relief assez fort. C’est d’abord hercule couvert de la dépouille du lion luttant contre un grand lion qui se dresse devant lui (répété deux fois). Puis le personnage imberbe perçant de son épée un griffon ailé, sujet exactement semblable à celui qui se remarque dans la deuxième frise de l’autre coupe (répété quatre fois). Vient ensuite un Hercule de petite taille, portant sur ses épaules un lion vivant et tenant par le cou un grand oiseau (autruche ?) qui marche devant lui (répété deux fois). Puis un personnage imberbe, vêtu d’un subligaculum, le cou orné d’un collier, la tête nue, perçant de son épée un lion dont il a saisi une patte de devant (répété deux fois). Enfin un Hercule de grande taille portant un lion sur ses épaules (répété deux fois). Dans cette frise, on remarque encore trois arbres coniques qui paraissent des cyprès. L’attitude donnée, dans le médaillon central, au roi qui frappe des peuples vaincus, aussi bien que les détails de la coiffure royale, rappellent, d’une manière surprenante,-les bas-reliefs égyptiens sculptés sur tant de monuments. Nous citerons entre autres les bas-reliefs de Ouadi-Magara, dans la presqu’île du Sinaï, représentant les rois Senefrou et Souphis de la quatrième dynastie, le roi Sahoura de la cinquième et le roi Phiops de la sixième dynastie. Mais dans ces monuments, les rois tiennent à la main une lance et non pas un arc, arme que portent les princes de la dix-huitième et de la dix-neuvième dynastie. Les coupes de Larnaca ne nous paraissent pas toutefois remonter aux siècles reculés auxquels ces dynasties appartiennent. Cependant elles ont un caractère d’antiquité qui pourrait les faire attribuer à une époque antérieure à celle où vécurent Sargon et Sennachérib. Les rois égyptiens de la dix-huitième et de la dix-neuvième dynastie, en attaquant fréquemment les habitants de la Mésopotamie, avaient dû laisser sur les bords du Tigre et de l’Euphrate une haute idée de leur puissance, et. les rois d’Assyrie auront emprunté à leurs redoutables voisins un type qui exprime si énergiquement la force et la victoire. Le personnage qui, derrière le roi, porte sur l’épaule un cadavre a la tête surmontée de deux plumes, genre d’ornement qui distingue aussi un peuple mésopotamien, dans les peintures des tombes royales d’Égypte. En considérant ces coupes d’argent, d’origine bien évidemment asiatique, on se rappelle ce vase d’argent travaillé, qu’Achille propose pour prix de la course, aux funérailles de Patrocle, vase qui surpassait tout en perfection, que d’habiles artistes sidoniens avaient exécuté avec soin et que des Phéniciens avaient apporté par mer et offert à Thoas (Iliade, XXIII, 740, 19). Ce n’est pas seulement en Asie Mineure et en Grèce que le commerce transportait des vases fabriqués en Phénicie et en Assyrie. Les Phéniciens, ces intrépides navigateurs qui vendaient de la poterie jusque dans les îles Sorlingues, ont introduit des ouvrages de l’art asiatique en Italie. L’origine orientale des coupes d’argent doré, découvertes en Italie, peut être considérée comme démontrée ; en premier lieu par la découverte de Larnaca et, tout récemment encore, par la trouvaille qu’a faite, sur les bords du Tigre, M. Layard, le savant explorateur de Nemrod. M. Layard a recueilli en effet, dans les ruines de cet édifice, plus de vingt coupes de bronze qui ont avec les coupes d’argent d’Agylla et de Larnaca la plus frappante analogie. Ainsi, par exemple, le fond des deux coupes de Nemrod offre un médaillon orné d’étoiles exactement semblable à celui qui se voit dans la coupe donnée au Louvre par. M. de Saulcy. Une autre coupe de Nemrod représente un roi qui s’apprête à frapper un ennemi prosterné, comme sur la coupe nouvellement achetée par le musée. Une troisième coupe de bronze nous montre des ibex ou antilopes, courant sur des montagnes parmi les arbres, et ce sujet existe sur une des coupes d’argent d’Agylla. Quant aux coupes d’Agylla ou de Céri, leur ressemblance avec celles de Larnaca est extrême ; car on y trouve des cavaliers dans la même attitude, des guerriers à pied armés de lances et de boucliers ronds, des oiseaux qui volent au-dessus de ces figures ; enfin, des arbres et des plantes alternant avec les personnages. Tous les doutes que l’on avait pu concevoir sur l’origine asiatique et la haute antiquité des vases d’Agylla s’évanouissent à la vue des coupes de Larnaca trouvées avec un grand monument de la sculpture assyrienne. D’ailleurs, il est impossible de séparer maintenant les coupes d’argent de Chypre des coupes de bronze de Nemrod, dont on n’essayera pas de contester l’âge et la provenance. On devra donc considérer comme un fait acquis à la science l’existence de monuments de fabrication purement asiatique en Italie. Il faudra encore tenir compte de ce fait que plusieurs des vases trouvés à Nemrod par M. Lavard offrent des rangées processionnelles d’animaux, tels que des lions, des sphinx, des mouflons, des taureaux, système de décoration qui a été employé pour ces vases de style si ancien, qu’on découvre à Corinthe, dans les îles de la Grèce, et dans toute l’Étrurie. Nous avions depuis longtemps la conviction que ces vases peints étaient des emprunts faits à l’industrie asiatique, M. Layard nous a fourni la preuve que nous attendions. Maintenant qu’on peut se faire une idée des vases de métaux que les Phéniciens portaient aux Grecs à l’époque d’Homère, on. comprend comment s’est faite l’éducation des artistes helléniques, et l’on s’explique comment ils ont été conduits à introduire dans leurs œuvres des types, des combinaisons, des symboles, qui étaient évidemment étrangers à leur nationalité, ainsi que le déclare Aristote à propos du peplus d’Alcisthène de Sybaris. Homère, dans ses descriptions, nous dépeint un luxe tout asiatique, et il est aisé de voir d’ailleurs que la civilisation dont il parle était beaucoup plus avancée à Troie que chez les peuples qui viennent l’assiéger. L’empreinte orientale se retrouve d’ailleurs dans la plupart des ouvrages grecs et étrusques : elle est visible dans ceux qui ont un caractère primitif. Du reste la Grèce et l’Italie ont eu de tous temps des rapports commerciaux avec l’Orient. Les colonies phéniciennes -de la côte d’Afrique, et notamment Carthage, exportaient en Italie de nombreux ouvrages métallurgiques, dont le style trahit une origine égyptienne ou assyrienne.

La figure 296 représente une coupe extrêmement curieuse trouvée à Préneste (Palestrina), et qui semble un pastiche de l’art égyptien. Au milieu, un personnage, dans le costume des Pharaons, tranche la tête aux vaincus agenouillés devant lui. Le dieu Horus se tient debout devant lui ; derrière lui est un guerrier armé, et un épervier aux ailes éployées plane au-dessus du Pharaon. Les rebords sont occupés par des scènes symboliques, représentant des Barques sacrées avec divers emblèmes égyptiens, entre autres le scarabée, symbole d’immortalité entre les barques on voit un bouquet de lotus, avec une divinité allaitant un jeune garçon, probablement Horus. Les hiéroglyphes, très grossièrement imités, n’offrent aucun sens ; une inscription phénicienne, placée au-dessus de l’épervier, fait regarder cette coupe comme étant de travail carthaginois. Une autre coupe du même genre, trouvée au même endroit, représente une chasse royale. Parmi les animaux qui sont frappés, on croit voir un grand singe, qu’on croit être le gorille, animal inconnu des Égyptiens, mais que les Carthaginois pouvaient connaître, puisqu’il en est question dans le voyage d’Hannon. La présence de ces coupes en cet endroit montre les relations des Carthaginois avec cette partie de l’Italie, au vie siècle avant notre ère, époque à laquelle on attribue sa fabrication, et aussi comment les artistes de l’Occident, disciples et imitateurs des Asiatiques pour tout ce qui touche l’industrie, ont pu être amenés à représenter dans leurs ouvrages des emblèmes empruntés à l’Orient. La magnificence de l’argenterie des rois de Perse était proverbiale. Outre les pièces d’orfèvrerie, dont quelques-unes étaient d’une dimension prodigieuse, une partie des impôts payés par les peuples tributaires devait être remis en métal, ce qui en faisait affluer dans le palais une énorme quantité. Le roi, dit Hérodote, thésaurise ces impôts de cette manière on fait fondre les métaux, et on les verse, encore liquides, dans des vases de terre cuite ; quand ils sont refroidis, on brise cette enveloppe. Lorsque le roi a besoin d’argent, il prend la somme qui lui est nécessaire. L’argent, qui fut toujours assez rare en Égypte, était au contraire très commun dans la Babylonie : il valait treize fois moins que l’or. En Grèce, l’argent n’est devenu commun qu’après la conquête d’Alexandre ; plusieurs orfèvres ont acquis une grande célébrité pour la manière dont ils savaient le travailler. Chose singulière, dit Pline le Naturaliste, la ciselure de l’or n’a illustré personne ; celle de l’argent a illustré beaucoup d’artistes. Toutefois le plus célèbre ciseleur d’argent est Mentor ; on ne cite de lui que quatre couples de vases, et l’on dit qu’il n’existe plus aujourd’hui un seul de ces morceaux : tous ont péri dans l’incendie du temple de Diane à Éphèse ou dans celui du Capitole. Varron a écrit qu’il possédait une statue d’airain de la main de cet artiste. Les plus admirés après lui sont Acragas, Bœthus et Mys. On voit aujourd’hui des morceaux de tous ces artistes dans file de Rhodes : de Bœthus, dans le temple de Minerve à Lindos ; d’Acragas, dans le temple de Bacchus à Rhodes même, des coupes représentant en ciselure des bacchantes et des centaures ; de Mys, dans le même temple, un Silène et des amours ; d’Acragas, une chasse de grande réputation, sur des coupes. Après eux on vante Calamis, Antipater et Stratonicus, qui posa, disait-on, plutôt qu’il ne cisela, sur un vase, un satyre accablé par le sommeil. Puis on renomme Tauriscus de Cysique, Ariston et Eunicus, tous deux de Mitylène ; Hécatée ; et vers l’époque du grand Pompée, Pasitèles, Pasidonius d’Éphèse, Leedus Stratiate, qui cisela des batailles et des guerriers ; Zopyre, qui représenta l’Aréopage et le jugement d’Oreste sur deux coupes estimées 12.000 sesterces (2.520 francs). Plus tard vint Pytheas, dont un ouvrage se vendit sur le pied de 10.000 sesterces (2.100 francs) les deux onces : c’était une pièce de rapport appartenant à une coupe, et représentant l’enlèvement du Palladium par Ulysse et Diomède. Il grava aussi sur de petits gobelets des scènes de cuisine, mais si faciles à endommager en raison de leur délicatesse, qu’il n’était pas même possible d’en prendre des copies. Teucer eut aussi de la réputation pour les incrustations. Tout à coup l’art s’est tellement perdu, qu’aujourd’hui on ne recherche plus que les morceaux anciens et que l’autorité s’attache à des ciselures usées au point qu’on n’en distingue pas les figures.

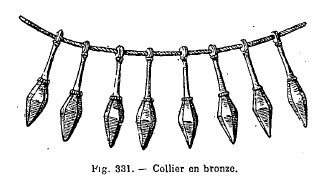

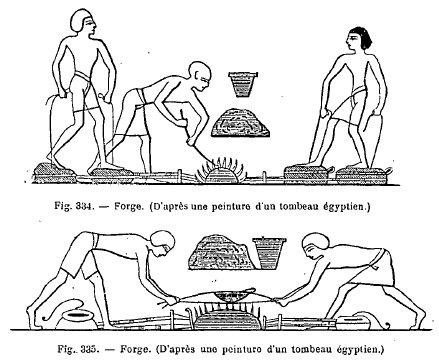

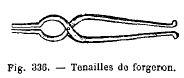

Le trésor de Bernay a été découvert en 1830 près de la ville dont il a emprunté le nom, sur l’emplacement d’un ancien temple de Mercure. Il comprend une statue en argent d’assez grande dimension et d’une remarquable conservation représentant ce dieu, et plusieurs vases d’argent extrêmement précieux par leur valeur artistique, autant que pour la rareté des objets de ce genre. Il faut citer d’abord deux magnifiques vases, de la classe des amochés, se faisant pendant. Ils sont pourvus d’une seule anse, qui dépasse leur col allongé, et séparé de la panse par une petite rangée d’oves et d’annelets ciselés dans la masse. Raoul Rochette plaçait au premier siècle de notre ère la fabrication de ces vases, qu’on croit imités de modèles célèbres dans une époque antérieure. Leur style large et sévère annonce une origine grecque plutôt que romaine et leur forme générale présente cette belle silhouette que les artistes de la Renaissance ont si souvent et si heureusement imitée. Le pied est décoré de fleurons et d’ornements. Ils ont conservé des traces de dorure, et on voit que les vêtements et les accessoires, suivant un usage fréquent dans l’orfèvrerie antique, ont dû être entièrement dorés, tandis que les figures conservaient la couleur naturelle de l’argent (fig. 297). Les procédés de fabrication des monuments de Bernay, dit le catalogue du cabinet des médailles, méritent de fixer l’attention ; à l’exception de quelques anses des ustensiles et de parties accessoires, rien n’a été fondu ; tout a été fait au marteau et ciselé ensuite par le procédé du repoussé, que les Grecs nommaient sphyrélaton. Les statues sont formées de plaques d’argent battues admirablement soudées ; les vases sont exécutés de la même manière ; il en est plusieurs qui offrent une particularité intéressante, que l’on a remarquée également dans le vase Corsini et dans des vases de Pompéi : c’est qu’ils sont doublés d’une sorte de cuvette mobile d’argent massif, travaillée aussi au marteau, qui contenait le liquide et servait à donner du corps à la partie extérieure, laquelle consistait en une plaque d’argent très mince, travaillée au repoussé et offrant par conséquent en relief les sujets dont l’artiste voulait décorer le vase. Quant aux patères ou coupes plates, elles sont presque toutes décorées d’emblemata mobiles, que l’on a trouvés détachés des patères auxquelles ils appartenaient et qu’on a replacés en y exécutant d’indispensables et prudentes restaurations. Le retentissement des découvertes de monuments d’argent prouve leur excessive rareté ; l’espace me manque pour faire l’énumération des plus célèbres, mais je ne terminerai pas cette note sans rappeler ce que nous dit Pline de la passion des anciens pour les vases d’argent décorés de sculptures. L’encyclopédiste romain qui nous a fait connaître les plus célèbres artistes qui s’adonnèrent à cette spécialité, il faut bien employer le mot puisque la chose existait, s’étonnait que personne ne se fût illustré à ciseler sur or, tandis que tant d’artistes étaient devenus célèbres en ciselant l’argent. Parmi les artistes nommés par Pline, il en est deux : Pytheas et Acragas, auxquels il attribue des compositions que l’on retrouvera sur les vases de Bernay ; ce sont l’Enlèvement du Palladium par Pytheas, et les Bacchantes et les Centaures, par Acragas. On ne croit pas posséder pour cela précisément les vases exécutés par ces célèbres artistes ; mais comme les monuments de Bernay en question sont d’un très bon style, on peut supposer sans trop de hardiesse que nos vases, comme ceux de Pompéi, sont des répétitions antiques des compositions de Pytheas et d’Acragas. Parmi les autres vases d’argent qui composent le trésor de Bernay, il faut encore citer des canthares bachiques, exécutés au repoussé sur des feuilles d’argent, ainsi que plusieurs coupes décorées de masques et d’un travail exquis (fig. 298, 299, 300). Une autre pièce d’orfèvrerie extrêmement remarquable, qui se voit également au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale, c’est un grand disque d’argent massif, décoré d’une composition en bas-relief, représentant Briséis rendue à Achille par Agamemnon. Les disques ou plats de ce genre sont de la plus grande rareté, et celui-ci est le plus grand que l’on connaisse. Le sujet qui le décore était autrefois désigné sous le titre erroné de Continence de Scipion. Ce disque a été trouvé dans le Rhône. Enfin nous signalerons parmi les pièces d’orfèvrerie de notre grande collection nationale une petite statuette en argent qui représente Sophocle assis et lisant un volume ; elle a été trouvée près du palais de Gallien à Bordeaux. Le. musée de Naples possède également plusieurs belles pièces d’orfèvrerie romaine et grecque, trouvées pour la plupart à Pompéi, entre autres des coupes, des fermoirs (fig. 301), des chaînes, des agrafes, etc.

Enfin, parmi les rares échantillons que nous avons de l’orfèvrerie des anciens il faut citer les pièces du trésor de Hildesheim qui sont maintenant au musée de Berlin. Ce trésor a été découvert en 1868, dans le Hanovre, par des soldats prussiens qui étaient occupés à aplanir un emplacement pour le tir. Dès qu’on eut trouvé les premiers fragments, l’officier commandant fut appelé et il fit exécuter les fouilles avec de grandes précautions. On recueillit ainsi cinquante-deux vases et ustensiles antiques, tous en argent, et enfouis à même la terre sans rien qui les protégeât. Seulement les plus petits objets avaient été placés sous les deux plus grands vases qui étaient retournés avec l’intention évidente de recouvrir les autres. C’était certainement une cachette faite à dessein, mais comme le sol était humide à cause du voisinage d’une source, plusieurs feuilles d’applique s’étaient détachées et mêlées dans le limon. Les pièces furent rassemblées et envoyées au musée de Berlin, où elles ont été aussitôt moulées. Elles appartiennent comme fabrication à des époques très différentes, mais leur enfouissement doit avoir eu lieu à l’époque des grandes invasions barbares. Il est assez probable qu’elles proviennent d’un pillage, et on y peut voir la part de quelque chef germain : ce qui rendrait cette hypothèse assez probable, c’est qu’il y a plusieurs fragments qui avaient été séparés à dessein, et dont l’autre partie n’a pas été retrouvée, comme si la part faite : au possesseur de ce trésor avait été faite au choix. Les Allemands avaient d’abord cru avoir entre les mains le trésor de Varus mais cette idée a été abandonnée quand on a reconnu que la fabrication de plusieurs pièces devait être appliquée à une époque bien postérieure. La pièce la plus importante de ce trésor est une jolie coupe au fond de laquelle on voit une Minerve assise : les draperies de la déesse sont dorées, tandis que les chairs sont en argent. On remarque aussi une. patère au fond de laquelle un Hercule enfant se détache en ronde bosse, un grand cratère en forme de cloche, dont l’ornementation est des plus délicates, des plats à œufs, diverses espèces de coupes, de vases, etc. Le gobelet représenté sur la figure 302 n’est pas un des meilleurs sous le rapport de l’art, mais c’est à coup sûr un des plus curieux pour l’archéologie. C’est, dit M. A. Darcel, un grand cornet conique, posant sur un pied légèrement évasé, quelque chose comme l’ancêtre des Wiederkomm, si chers aux Allemands, décoré par zones d’ornements passablement barbares . et d’une exécution naturellement peu soignée. Sur l’une des zones courent ou combattent des lions, des taureaux et des boucs. Leur corps est sommairement modelé et leur silhouette, d’un dessin surtout énergique, est cernée par un trait creusé dans le métal. On dirait une pièce préparée par l’ouvrier et abandonnée au moment de recevoir sur les parties repoussées la .ciselure qui doit lui donner toutes ses finesses et toute sa perfection. A la base du cornet, de grandes feuilles et quelques fleurons, à l’extrémité de longues tiges, sont également exprimés par des traits creux,qui circonscrivent une légère saillie. Cela offre l’aspect de ces cuivreries .d’un dessin quelque peu négligé que l’Italie fabriquait au XVIIe siècle, en suivant encore les formes générales et le goût bien qu’altérés de la Renaissance. Cette pièce nous parait très importante pour dater approximativement l’époque de l’enfouissement du trésor de Hildesheim, ou du moins pour poser une limite au delà de laquelle cet enfouissement ne put avoir lieu. Le taureau sauvage, qui se rue tête baissée en avant d’un lion, n’est-il pas un aurochs, ce dernier survivant des âges primitifs, confiné dans quelques cantons inaccessibles des forêts, de l’Allemagne ? Qu’y aurait-il d’étonnant à ce que ce vase à boire fût le souvenir de quelque combat du cirque chez une des colonies romaines échelonnées le long du Danube, grossièrement façonné dans une feuille d’argent roulé par un ouvrier de l’extrême décadence, et emporté comme butin avec d’autres pièces venues de Rome, par le chef barbare des hordes qui, à partir du ive siècle, trouèrent incessamment les frontières de l’empire romain, en attendant de l’envahir tout entier ? Toutes les pièces du trésor de Hildesheim ont été reproduites en galvanoplastie par M. Christofle, et on peut en voir la collection au musée de Cluny. Pour en finir avec l’argent nous citerons un passage de Diodore de Sicile, dans lequel on trouvera quelques renseignements curieux sur les ouvriers employés au travail des mines. Les montagnes nommées Pyrénées, dit-il, surpassent les autres par leur hauteur et leur étendue ; séparant les Gaules de l’Ibérie et de la Celtibérie, elles s’étendent de la mer du Midi à l’Océan septentrional, dans un espace de trois mille stades. Autrefois elles étaient en grande partie couvertes de bois épais et touffus ; mais elles furent, dit-on, incendiées par quelques pâtres qui y avaient mis le feu. L’incendie ayant duré continuellement pendant un grand nombre de jours, la superficie de la terre fut brûlée, et c’est de là que l’on a donné à ces montagnes le nom de Pyrénées. La combustion du sol fit fondre des masses de minerai d’argent, et produisit de nombreux ruisseaux d’argent pur. Ignorant l’usage de ce métal, les indigènes le vendirent, en échange d’autres marchandises de peu de prix, aux marchands phéniciens instruits de cet événement. Ceux-ci, important cet argent en Asie, en Grèce et chez d’autres nations, gagnèrent d’immenses richesses. La cupidité de ces marchands fut telle, que leurs navires étant déjà chargés, ils coupèrent le plomb de leurs ancres et y substituèrent l’argent qui s’y trouvait encore en abondance. Les Phéniciens continuèrent longtemps ce commerce, et devinrent si puissants, qu’ils envoyèrent de nombreuses colonies dans la Sicile et les îles voisines, ainsi que dans la Libye, la Sardaigne et l’Ibérie. Longtemps après, les Ibériens, ayant appris les propriétés de l’argent, exploitèrent des minés considérables. Presque tout l’argent qu’ils en retirèrent était très pur et leur procura de grands revenus. Nous allons faire connaître la manière dont les Ibériens exploitent ces mines. Les mines de cuivre, d’or, d’argent, sont merveilleusement productives. Ceux qui exploitent des mines de cuivre retirent du minerai brut le quart de son poids de métal pur. Quelques-uns extraient des mines d’argent dans l’espace de trois jours un talent euboïque (5.500 fr. environ). Le minerai est plein de paillettes compactes et brillantes. Aussi faut-il admirer à la fois la richesse de la nature et l’adresse des hommes. Les particuliers se livraient d’abord avec ardeur à l’exploitation des mines d’argent, dont l’abondance et la facilité d’exploitation procuraient de grandes richesses. Mais lorsque les Romains eurent conquis l’Ibérie, ces mines furent envahies par une tourbe d’Italiens cupides, qui se sont beaucoup enrichis. Ces industriels achètent des troupeaux d’esclaves, et les livrent aux chefs des travaux métallurgiques. Ceux-ci leur font creuser le sol en différents points et mettent à découvert des filons d’or et d’argent. Les fouilles s’étendent aussi bien en longueur qu’en profondeur ; ces galeries ont plusieurs stades d’étendue. C’est de ces galeries longues, profondes et tortueuses, que les spéculateurs tirent leurs trésors. Si l’on compare ces mines avec celles de l’Attique on trouvera une grande différence. Là, à d’énormes travaux, on ajoute beaucoup de dépenses ; quelquefois, au lieu d’en tirer le profit qu’on espérait, on y perd ce que l’on avait. Au contraire, les exploiteurs des mines d’Espagne ne voient jamais leurs espérances et leurs efforts trompés ; s’ils rencontrent bien dès le commencement de leurs travaux, ils découvrent à chaque pas de nouveaux filons d’or et d’argent. Toute la terre des environs n’est qu’un tissu de ramifications métalliques. Les mineurs trouvent quelquefois des fleuves souterrains, dont ils diminuent le courant rapide en les détournant dans des fossés, et la soif inextinguible de l’or les fait venir à bout de leurs entreprises. Ce qu’il y a de plus étonnant, c’est qu’ils épuisent entièrement les eaux au moyen des vis égyptiennes qu’Archimède de Syracuse inventa pendant son voyage en Égypte. Ils les élèvent ainsi successivement jusqu’à l’ouverture de la mine, et, ayant desséché les galeries, ils y travaillent à leur aise. Cette machine est si ingénieusement construite que par son moyen on ferait écouler d’énormes masses d’eau et on tirerait aisément un fleuve entier des profondeurs de la terre à sa surface. Les ouvriers qui travaillent dans les mines rapportent donc à leurs maîtres d’énormes revenus. Ces malheureux, occupés nuit et jour dans les galeries souterraines, épuisent leurs forces et meurent en grand nombre d’un excès de misère. On ne leur donne aucun répit ; les chefs les contraignent par des coups à supporter leur infortune, jusqu’à ce qu’ils, expirent misérablement. Quelques-uns, dont le corps est plus robuste et l’âme plus fortement trempée, traînent longtemps leur malheureuse existence ; cependant l’excès des maux qu’ils endurent leur doit faire préférer la mort. Parmi les nombreuses particularités de ces mines, on remarque comme un fait curieux qu’il n’y en a aucune dont l’exploitation soit récente : toutes ces mines ont été ouvertes par l’avarice des Carthaginois, à l’époque où ils étaient maîtres de l’Ibérie. C’était là la source de leur puissance ; c’était de là qu’ils tiraient l’argent pour solder les puissantes et nombreuses armées dont ils se servaient dans toutes leurs guerres. On trouve aussi de l’étain en plusieurs endroits de l’Ibérie, non pas à la surface du sol, comme quelques historiens l’ont prétendu, mais dans des mines, d’où on le retire pour le faire fondre comme l’argent et l’or. Les plus riches mines d’étain sont dans les îles de l’Océan en face de l’Ibérie et au-dessus de la Lusitanie, et nommées pour cette raison les îles Calsitérides. On fait aussi passer beaucoup d’étain de l’île Britannique, située en face de la Gaule ; les marchands le chargent sur des chevaux et le transportent à travers l’intérieur de la Celtique jusqu’à Marseille et à Narbonne. Cette dernière ville est une colonie des Romains ; en raison de sa situation et de son opulence, elle est le plus important entrepôt de cette contrée. LE BRONZE. — Le cuivre a été employé par les Égyptiens, les Hébreux, les Assyriens, les Phéniciens, les Grecs, les Romains, non seulement pour les usages domestiques, mais encore pour la fabrication des vases sacrés, des armes, des médailles, etc. Les anciens ont su le travailler bien avant le fer ; il est probable qu’ils possédaient des mines de cuivre natif ou des minerais de cuivre d’un traitement facile, et qui ont été épuisées depuis longtemps. Au reste, c’est surtout sous la forme du bronze que ce métal était employé et les objets en cuivre proprement dit étaient beaucoup moins communs que dans la société moderne. Notre éminent statuaire, M. Eugène Guillaume, a fait à l’Union centrale des Beaux-Arts appliqués à l’industrie une conférence sur le bronze, dont on nous saura gré de donner ici quelques extraits. Tout le monde sait, dit-il, que l’on range sous la dénomination très générale de bronze une nombreuse série d’alliages dans lesquels le cuivre, dominant dans une proportion très forte, se trouve uni soit à de l’étain, soit à du zinc, ceux-ci étant purs ou mêlés avec du plomb, soit avec tous ces métaux diversement associés. Il y a aussi des bronzes qui contiennent de l’argent ou de l’antimoine et quelques-uns dans lesquels on rencontre des traces de fer. Les combinaisons qui peuvent résulter du mélange de ces différents éléments sont nombreuses. Quelles qu’elles soient, leur densité est supérieure à celle du cuivre ; elles sont plus dures et plus tenaces que lui, et cependant plus fusibles ; elles coulent mieux aussi lorsqu’elles sont en fusion. Refroidies, elles offrent plus de résistance aux agents extérieurs et leur grain serré les rend susceptibles de recevoir par la main-d’œuvre un fini plus parfait. La composition du bronze a une grande importance : car des rapports que l’on établit entre ses parties constitutives résultent les qualités essentielles qu’il doit posséder : ce sont avant tout la fluidité, la ductilité, la résistance. Il faut, en effet, que le métal liquéfié pénètre activement dans toutes les parties du moule, en épouse tous les replis ; il faut qu’il reçoive sans se briser le travail du marteau, sans se déchirer celui du ciseau ou du burin, sans s’érailler ou s’empâter celui de la lime ; il doit avoir la ténacité qui, tout en assurant la solidité des ouvrages, permet à l’artiste de leur donner le caractère et l’effet que la matière comporte ; de plu ; il est nécessaire que la fonte ait naturellement une belle couleur, car on peut vouloir conserver celle-ci : il faut, en tout cas ; qu’elle puisse bien prendre la patine. Le bronze a été connu de tous les peuples de l’antiquité. L’habileté des Égyptiens élans la combinaison des métaux, dit M. Paul Pierret dans le Dictionnaire d’archéologie égyptienne, est abondamment prouvée par les vases, miroirs et récipients de bronze découverts à Thèbes et dans d’autres parties de l’Égypte. Ils savaient en varier l’alliage et donner aux lames de poignard un certain degré d’élasticité, obtenu peut-être par une façon particulière de marteler le métal. Malheureusement, les tombes de Beni-Hassan, de Thèbes et des pyramides, ne nous fournissent aucun renseignement sur leurs procédés, et nous ignorons à quelle époque ils commencèrent à employer le bronze. Le musée du Louvre renferme un certain nombre de statuettes égyptiennes remarquables par l’habileté du travail. Nous en avons vu aussi de fort belles à l’Exposition de 1867 et à celle de 1878. Les bronzes de fabrication phénicienne sont assez rares, et les petites idoles que nous connaissons indiquent tout à fait l’enfance de l’art. Cependant, aussi loin qu’on veuille remonter dans l’histoire, on entend vanter l’habileté des Phéniciens dans le travail des métaux. Les inscriptions hiéroglyphiques les plus anciennes mentionnent les ouvrages de bronze provenant de leurs fabriques et Homère célèbre dans ses poèmes la beauté des coupes ciselées par les ouvriers de Sidon. Les Phéniciens n’ont jamais été cultivateurs, niais outre qu’ils étaient navigateurs et commerçants, ils exploitaient les mines partout où ils en trouvaient. M. Lenormant a émis sur ce sujet quelques considérations historiques qui méritent d’être citées ici. Voici trois faits élémentaires et dont les recherches récentes sur l’humanité primitive ont partout vulgarisé la connaissance. Le premier est la prodigieuse antiquité de la métallurgie dans les civilisations asiatiques ; le second, l’antériorité du travail du cuivre sur le travail du fer, à tel point que l’âge du bronze représente dans l’histoire de. la civilisation une longue période qui a précédé l’âge du fer. Le dernier fait, enfin, est celui-ci ; que presque aussitôt que les hommes ont su fondre le cuivre et en fabriquer des instruments, ils ont reconnu ses nombreuses imperfections dans un emploi à l’état pur et la nécessité de le rendre plus dur et plus résistant par un alliage, qu’en un mot ils se sont mis tout de suite à fabriquer du bronze. Aussi haut que nous remontions dans les deux plus vieilles civilisations du monde, en Égypte et en Chaldée, nous trouvons l’usage du bronze. Celui des instruments de cuivre pur est si bien abandonné, si bien oublié, qu’il n’a pas laissé de vestiges. Mais qu’est-ce que le bronze ? Un alliage de cuivre et d’étain. Or les Égyptiens et les Babyloniens trouvaient le cuivre sur leur territoire ou dans des districts touchant à leur frontière ; mais, pour l’étain, on ne le rencontrait qu’à de bien grandes, distances. Le moindre outil de bronze que l’on recueille auprès de Memphis, dans un de ces tombeaux où il est demeuré enfermé depuis soixante siècles, révèle donc un antique et lointain commerce qui apportait à l’Égypte pharaonique, naissant à la civilisation au milieu des peuples encore absolument sauvages, l’étain du Caucase, de l’Inde ou de l’Espagne. Sans ce commerce, en effet, on ne pourrait pas en expliquer l’existence, puisque l’étain ne se trouve dans la nature sur aucun point plus rapproché de l’Égypte. Une inscription cunéiforme, gravée sur un bronze assyrien et traduite par M. Oppert, paraît démontrer que, vingt siècles avant notre ère, les Assyriens savaient assez travailler le bronze pour en faire des statuettes. Tout le monde a vu au musée assyrien du Louvre le petit lion en bronze qui est placé sur un autel à trois faces ; c’est le premier monument découvert par M. Botta à Khorsabad, dont on fait remonter la fondation au vine siècle environ avant notre ère. M. de Longpérier en explique ainsi l’emploi : Cette admirable figure, dit-il (fig. 303), un des plus beaux ouvrages que l’antiquité nous ait légués, parait n’avoir pas eu d’autre destination que de servir de base et de décoration à l’anneau qui la supporte ; anneau auquel on attachait probablement l’extrémité d’une corde, à l’aide de laquelle on hissait un voile au-dessus de la porte. Ce lion n’était pas mobile ; à sa partie inférieure existe un goujon de scellement. Il ne doit donc pas être confondu avec d’autres lions de bronze trouvés récemment à Nemrod, et sur lesquels on voit des inscriptions cunéiformes et en caractères phéniciens. On pense que ces monuments ont servi comme poids. Quant au lion de Khorsabad, il appartenait bien certainement au système général des portes ; car à chacune d’elles on a retrouvé les pierres du scellement où des figures pareilles avaient été fixées. En Grèce, c’est dans l’île d’Égine que l’industrie du bronze paraît avoir fleuri d’abord et ensuite dans l’île de Délos. Corinthe eut, pendant plusieurs siècles, la réputation de fournir les plus beaux bronzes, mais cette réputation déchut et s’éteignit même complètement plus tard. Le bronze corinthien était de plusieurs couleurs et les différentes parties de, la statue présentaient elles-mêmes des nuances différentes. L’étain, le zinc et le plomb constituaient avec le cuivre les alliages les plus ordinaires, mais dans des proportions très variables. Les Étrusques ont, aussi bien que les Grecs, et probablement à la même époque, poussé jusqu’à ses dernières limites l’industrie du bronze. Je n’ai pas à m’occuper ici des grandes statues de bronze qui appartiennent par leur essence au chapitre qui traitera spécialement de la sculpture. Mais dans les ouvrages en bronze destinés à des usages journaliers, je dois signaler l’emploi très fréquent des dessins gravés en creux et à la pointe ; c’est ce que les Italiens appellent grafiti. Ce genre de décoration, que l’industrie moderne emploie bien rarement, apparaît surtout dans les cistes, les coffrets, les miroirs (fig. 304).