LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME III — LE TRAVAIL DANS L’ANTIQUITÉ

L’AGRICULTURE. — IV. - LA CULTURE

|

LES CHARRUES. - LE LABOURAGE. - LES SEMAILLES. - LA MOISSON. - LE BATTAGE ET LE VANNAGE. - L’EMMAGASINAGE. - - LES CÉRÉALES. - LE PAPYRUS. - LE LIN. LES CHARRUES. — En Égypte, les charrues se faisaient généralement en bois dur, sans armature de métal, car le bois suffisait pour cultiver le léger limon du Nil, et il était inutile de creuser bien profondément dans le sol. Nous avons au musée égyptien du Louvre (salle civile, armoire C) des hoyaux en bois d’ébène jaune. Le musée possède aussi plusieurs peintures représentant des scènes agricoles où. on voit des charrues ; mais les tombeaux égyptiens renferment des décorations sur des sujets analogues, et, comme elles sont beaucoup plus anciennes, c’est là qu’il faut étudier les formes primitives de la charrue.

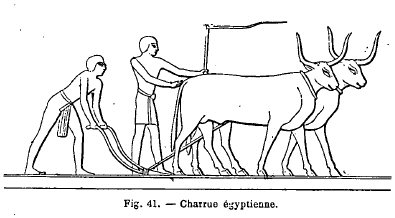

Deux groupes d’hommes tiennent à la main une houe avec laquelle ils travaillent la terre. Cette houe est composée de deux pierres inégalement assemblées par leurs extrémités, de manière à former un angle aigu. La plus courte des deux pièces tient lieu de manche ; l’autre, légèrement recourbée en dedans et aiguisée par le bout, forme le bec de l’instrument et sert à déchirer la terre. Une traverse assujettit l’un à l’autre les deux membres de l’instrument. Des machines de ce genre apparaissent fréquemment sur les monuments, mais nous y voyons aussi les perfectionnements qu’elles ont subies. Ainsi, le bec de la houe formant le soc ; on a allongé lé manche en timon pour faciliter l’attelage et donner les moyens de maîtriser la direction. il a fallu alors, près du sommet de l’angle, ajuster une pièce de bois sur laquelle un homme pèse avec sa main pour enfoncer le soc dans la terre. La pression est le seul effet que cet homme puisse produire, car il n’a encore aucun moyen d’influer sur la direction de la machine, dont le soin paraît appartenir aux hommes placés près du timon. Mais, quand au lieu d’atteler des hommes, on a employé des bœufs, il a fallu ajouter encore un perfectionnement. On imagina alors de placer à la partie antérieure de la pièce de bois su’ laquelle s’exerçait la pression un trou annulaire, ou plutôt une anse ; le laboureur, en tenant fortement cette anse, pouvait enfoncer le soc et être en même temps assez maître de sa machine pour empêcher les mouvements irréguliers produits par les inégalités du terrain. Divers monuments montrent cette espèce de charrue ; mais on peut voir, à la figure 41, un autre système dont la construction a encore subi un nouveau perfectionnement. Ici on a placé, à la partie postérieure de l’instrument, deux cornes écartées l’une de l’antre et faisant, par un assemblage solide, un même corps avec le soc. Nous avons donc ici une véritable charrue, qui toutefois est dépourvue de roues, car on n’en rencontre pas dans les instruments aratoires des Égyptiens.

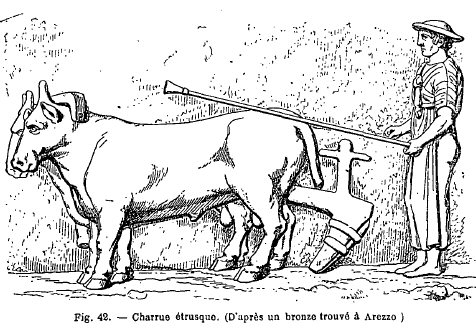

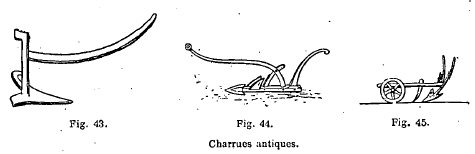

La figure 42 représente une charrue étrusque, et on peut se convaincre en la voyant que les Italiens de l’époque primitive n’étaient pas encore bien avancés en agriculture. Il en était de même pour les Grecs de l’âge héroïque. Hésiode, dans les Travaux et les Jours, conseille au laboureur de construire deux charrues : Construis dans ta demeure deux charrues, l’une d’une seule pièce, l’autre de bois d’assemblage ; rien n’est plus utile, puisque, si tu brises l’une, tu pourras atteler tes bœufs à l’autre ; c’est le laurier ou l’orme qui forment les timons les plus forts ; que le dental soit de chêne, et le manche d’yeuse (fig. 43). Le vieux poète donne ensuite quelques conseils sur la manière de se servir de la charrue : Dès que le tempe du labourage est venu pour les mortels, hâte-toi, pars le matin avec tes esclaves, travaille dans la saison le sol humide et sec pour rendre le champ fertile, défriche la terre dans le printemps, laboure-la encore pendant l’été ; elle ne trompera point ton espérance... Lorsque, commençant le labour et prenant dans ta main l’extrémité du manche, tu frappes de l’aiguillon le dos de tes bœufs qui traînent le timon à l’aide des courroies, qu’un jeune serviteur te suive armé d’un hoyau et donne du mal aux oiseaux en recouvrant la semence.

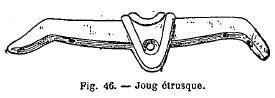

Dans les Géorgiques, Virgile nous décrit la charrue romaine, qui est d’une construction beaucoup plus perfectionnée que celles que nous avons vues tout à l’heure : Dans la forêt qui l’a vu naître, on courbe avec de grands efforts un jeune ormeau, pour le disposer à prendre la forme d’une charrue ; on y adapte un timon qui s’étend de huit pieds en avant, et entre deux oreillons on fixe un double soc. Il faut aussi couper d’avance le tilleul et le hêtre léger destinés à former, l’un le joug, l’autre le manche qui doit, par derrière, tourner à volonté la charrue ; on laisse la fumée du foyer, où ces bois sont suspendus, les éprouver et les durcir. Un bas-relief, découvert dans la presqu’île de Magnésie, montre une charrue où l’on voit toutes les parties essentielles décrites par les auteurs la tige recourbée en queue dont l’extrémité formait le timon, la pièce de bois où s’enclavait le soc, les oreilles et le manche avec lequel le laboureur dirigeait la charrue (fig. 44). Une autre charrue antique, pourvue de roues, est représentée sur la figure 45. Ce genre de charrue paraît avoir été usité surtout en Gaule. LE LABOURAGE. — Une peinture du Louvre nous montre une charrue égyptienne, tirée par quatre esclaves, tandis que d’autres fouillent la terre avec le hoyau. Des scènes identiques se retrouvent dans d’autres endroits. Cependant on voit beaucoup plus souvent et dans les époques les plus reculées des attelages de bœufs, jamais de chevaux. Le joug égyptien se place habituellement sur l’os frontal des deux bœufs et est fixé aux cornes au moyen de courroies. Cependant on voit quelquefois des bœufs qui sont attelés au moyen d’un collier et non pas d’un joug. Plusieurs scènes de labourage sont représentées dans les peintures des tombeaux égyptiens ; les hypogées de Beni-Hassan en ont une très complète qu’on a vue plus haut (fig. 41). La charrue est traînée par deux bœufs attelés au joug : le conducteur se tient près d’eux avec un fouet à manche court. Derrière lui un ouvrier maintient la charrue dont il tient les deux manches.

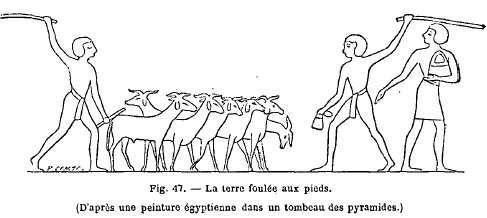

D’abord, dit Columelle, les bœufs seront accouplés au joug, étroitement serrés, afin qu’ils marchent d’un pas grave et imposant, le corps droit, la tête levée, que leur cou soit moins fatigué et que le joug se trouve bien posé sur leurs épaules. Ce mode d’attelage est généralement adopté. Quant à celui qui est usité dans quelques provinces, et qui consiste à attacher les bœufs au joug par les cornes, il est avec raison condamné par tous ceux qui ont écrit sur l’agriculture. On voit que les anciens Romains avaient sur la manière d’atteler les bœufs des idées toutes différentes de celles qui ont cours en France aujourd’hui. Plus loin, Columelle reprend en ces termes : Le laboureur gouvernera ses bœufs par la voix plutôt que par les coups, qui ne doivent être que sa dernière ressource. Il ne se servira jamais d’un aiguillon, ce qui rendrait l’animal rétif et le ferait ruer. Il n’arrêtera jamais ses bœufs au milieu d’une ligne ; ce n’est qu’au bout du sillon qu’il les laissera se reposer, afin qu’ils aient plus d’ardeur au travail et qu’ils parcourent plus vite la longueur du sillon. LES SEMAILLES. — En Égypte, les monuments montrent les semeurs tenant de la main gauche une poche à bretelles dans laquelle ils puisent des poignées de graines pour les lancer à la volée. Le mouvement du semeur n’est pas tout à fait le même que dans nos pays et devait fatiguer davantage l’ouvrier ; car il lève le bras en l’air, de façon que la main se trouve un peu plus haut que la tête. Le peintre montre, la semence s’échappant de là pour aller tomber à l’endroit voulu en jets nettement dessinés et avec une régularité mathématique. Le semeur suit généralement la charrue, mais souvent aussi on le voit placé à côté des bœufs. Hérodote rapporte qu’aussitôt que la terre est ensemencée on y lâche des animaux qui piétinent le sol de manière que la semence étant ainsi retournée et enterrée, il n’y ait plus ensuite qu’à attendre la moisson. Ce curieux usage est pleinement confirmé par les monuments. En effet, dans lés peintures qui décorent les tombeaux de Gizeh, on voit des chèvres occupées à ce travail. Elles foulent aux pieds le grain déposé dans la terre récemment enrichie par le limon du Nil, et des hommes, tenant en main des sacs de grains destinés à l’ensemencement, les excitent à piétiner en les menaçant de leurs bâtons (fig. 47.)

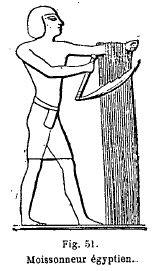

Les peintures des hypogées de Beni-Hassan montrent la même coutume, mais d’une manière encore plus explicite ; des hommes armés de fouets frappent, en les poussant dans des directions opposées, des troupeaux de béliers et de moutons qu’ils veulent mettre en mouvement pour les forcer de piétiner la terre, et les terrains où ils doivent agir est circonscrit par des gardiens chargés de les y maintenir. Pour ce qui concerne les Grecs et les Romains, nous avons peu de choses à ajouter. Les écrivains abondent en renseignements, mais les monuments sont assez rares. Rappelons seulement le précepte d’Hésiode, reproduit par Virgile : Sois toujours nu quand tu sèmes, nu quand tu laboures, nu quand tu moissonnes, c’est-à-dire exécute ces travaux en automne et en été, quand on peut se vêtir très légèrement. LA MOISSON. — Varron nous fournit des renseignements très précis sur le travail de la moisson dans l’antiquité : On moissonne les grains de trois manières. La première, usitée dans l’Ombrie, consiste à couper le tuyau à ras de terre et à lier sur place au fur et à mesure. Quand on a formé un certain nombre de javelles, on les reprend une à une pour séparer l’épi de sa tige. On réunit tous les épis, dans un panier que l’on porte à l’aire. La paille qu’on a laissée se met ensuite en tas. Pour la seconde manière, en usage dans le Picenum, on se sert d’un instrument de bois recourbé à l’extrémité duquel est adaptée une petite scie de fer. Cet instrument réunit en faisceaux les épis qu’il hache sur pied, laissant la paille debout, pour être sciée plus tard. La troisième manière, qui se pratique aux environs de Rome et dans beaucoup d’autres contrées, est celle-ci on coupe la paille par le milieu en tenant la tige par le bout de la main gauche. On coupe ensuite le chaume ou la partie qui se trouvait au-dessous de la main, et qui tient encore à la terre par sa racine. Quant à la paille adhérente à l’épi, on la met dans des paniers et on la porte à l’aire.

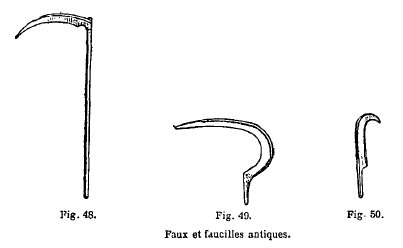

Les outils aratoires employés pour couper l’herbe ne diffèrent pas essentiellement de ceux dont nous nous servons aujourd’hui. La figure 48 montre une faux à long manche, telle qu’elle figure sur plusieurs monuments, et la figure 49 est une faucille destinée à moissonner le blé, et trouvée à Pompéi. On se servait aussi quelquefois, mais beaucoup plus rarement, de la faucille, représentée sur la figure 50.

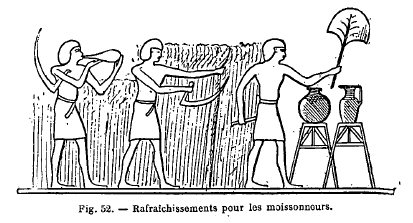

Un usage fort curieux à noter est celui des rafraîchissements placés de distance en distance pour le besoin des moissonneurs. On voit, en effet, sur plusieurs peintures des petits échafaudages ayant à peu près la forme d’un trépied et supportant des jarres contenant de l’eau du Nil pour désaltérer les travailleurs. La glace n’existait pas en Égypte, mais on y connaissait dès une haute antiquité l’usage des vases de terre destinés à rafraîchir l’eau. On voit sur une peinture un homme qui tient un éventail pour aider à ce rafraîchissement (fig. 52). Sur une autre, on voit un moissonneur qui boit dans une coupe, et un glaneur placé prés de lui semble retenir la coupe pour sen servir dès que l’autre aura fini. Dans un autre endroit, un moissonneur boit dans une outre suspendue après un arbre.

Sur une peinture de Thèbes, on voit les moissonneurs qui mettent le blé en gerbes ; ceux-ci n’ont pas de sacs comme les précédents. Ils apportent les poignées de blé, toujours coupées assez court au-dessous de l’épi, et les arrangent ensuite en grosses gerbes qu’ils disposent avec une très grande symétrie les unes au-dessus des autres. Dans un autre endroit, on voit un homme agiter une palme en signe de triomphe, comme s’il se réjouissait de l’heureuse récolte. Il est précédé par deux autres hommes qui portent un panier large et profond, rempli d’épis et suspendu à une perche dont leurs épaules soutiennent les extrémités. Ils plient sous le poids et s’avancent vers le lieu où on doit battre les épis. Deux autres hommes en reviennent après s’être déchargés de leur fardeau ; l’un rapporte le panier vide, l’autre la perche. Les scènes de moisson sont souvent accompagnées de glaneurs ; mais un trait bien caractéristique des mœurs de l’ancienne Égypte, c’est la présence du scribe qui inscrit les mesures de blé. L’Égypte est le pays des écritures bien tenues ; partout, et dans toutes les occasions, on voit le scribe à l’ouvrage. Quelquefois il y en a deux, un qui écrit les mesures pour le compte du propriétaire, et un autre qui travaille pour le compte de l’État et la perception régulière des impôts. Le blé de l’Égypte était fort renommé ; nos collections en renferment des échantillons trouvés dans les tombeaux, et on a débité sur ce sujet diverses fables. Le blé antique, dit M. Pierret (Dictionnaire d’archéologie égyptienne), offrait les mêmes variétés que celui qui se récolte actuellement en Égypte. Tout ce qui a été dit sur la germination des grains recueillis dans les hypogées est absolument faux ; tous les essais tentés dans les conditions voulues de sincérité scientifique ont avorté. Ce blé, semé dans la terre humide, s’amollit, s’enfle, se décompose et, au bout de neuf jours, est entièrement détruit. LE BATTAGE ET LE VANNAGE. — C’est encore à Varron que nous aurons recours pour savoir comment on battait le blé : C’est dans l’aire qu’on sépare le grain de l’épi, ce qui s’opère au moyen d’un traîneau qu’on fait tirer par des bêtes de somme. Le traîneau est formé d’une planche garnie en dessous de fer ou de pierres pointues, laquelle supporte le conducteur ou quelque poids équivalent. Cette machine, qui se promène sur les épis, en détache le grain qu’ils contiennent. Le traîneau consiste quelquefois en une réunion de soliveaux et de roulettes. C’est alors ce qu’on appelle le chariot à la carthaginoise. Cette forme comporte de même un conducteur assis et un attelage de bêtes de somme. Elle est usitée dans l’Espagne citérieure, et autres lieux. Quelques-uns se contentent de faire fouler les épis par leurs bêtes qu’ils poussent à coups de gaule et dont le trépignement produit le même office. Quand le blé est battu, on le vanne, en ayant soin de choisir pour cette opération un moment où le vent n’ait qu’assez de force pour emporter les parties légères, en sorte que le froment reste par l’effet de son poids et arrive à la corbeille épuré.

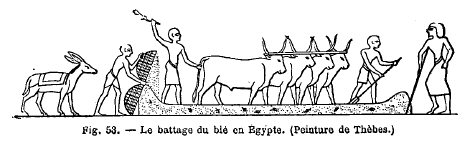

Pour faire jaillir le grain de l’épi, les Égyptiens le

faisaient fouler aux pieds par des bœufs. Les peintures nous montrent ce mode

de battage, qui existait encore au temps des Romains, puisque Varron le

signale. Sur un monument de Thèbes, on voit un homme armé du fouet (fig. 53) qui tient les bœufs en haleine,

tandis qu’un enfant ramasse avec un balai les épis dispersés par le pied des

bœufs. Le propriétaire, reconnaissable à la grande canne qu’il a à la main,

assiste au battage de ses blés. Des ânes ont amené les épis dans des paniers

que l’on vide, et un homme, muni d’une fourche, les étale par terre avant

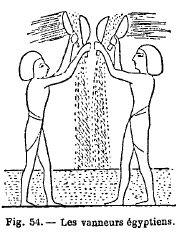

qu’ils soient piétinés par les bœufs. Il paraît qu’on employait éga Le vannage vient ensuite. On laisse tomber le grain au travers d’un courant d’air qui emporte au loin la balle et la poussière, pendant que le grain plus pesant retombe à terre, débarrassé des impuretés qui le souillaient. Les vanneurs exécutent cette manœuvre au moyen d’une calebasse évidée (fig. 54), qui a été divisée, suivant sa plus grande dimension, en deux parties égales ; chaque main en tient une moitié qu’elle saisit avec aisance, au moyen de l’étranglement qui se trouve naturellement à cette sorte de courge. Un ouvrier s’est baissé pour prendre du blé au tas ; il a écarté les deux parties de la calebasse. Lorsqu’elles seront remplies, il les serrera l’une contre l’autre et se redressera pour laisser tomber le blé, comme font ses deux compagnons ; la charge de rassembler les grains éparpillés par l’opération est donnée à un quatrième ouvrier, qui s’en acquitte au moyen de deux rameaux de palmier. L’EMMAGASINAGE. — Quand la moisson est faite, il faut emmagasiner le blé qu’on a récolté. Écoutons à ce sujet le précepte de Varron : Pour le blé, dit-il, il faut le serrer dans de hauts greniers, où les vents soufflent du nord et de l’est, et où l’humidité ne peut pénétrer d’aucun côté. Que les murailles et le sol soient revêtus d’un mastic composé de marbre pilé, ou du moins de glaise mêlée à de la paille de froment et du marc d’huile. Cet enduit préserve les greniers des rats ou des vers, et contribue en même temps à donner au grain de la consistance et de la fermeté. Certains cultivateurs ont des greniers souterrains ou caveaux, comme on en voit en Cappadoce ou en Thrace ; ailleurs on se sert de puits ou silos, comme dans l’Espagne citérieure et aux environs d’Osca et de Carthage. Le sol au fond de ces puits est couvert de paille ; aucune humidité n’y pénètre, car on ne les ouvre jamais ; ni même un souffle d’air, si ce n’est lorsqu’il y a nécessité de recourir à la réserve. L’air en étant exclu, il n’est pas à craindre que le charançon s’y mette. Le blé, dans les puits, se conserve cinquante ans, et le millet pourrait même s’y garder plus d’un siècle. L’histoire de Joseph nous montre l’importance que les greniers d’abondance ont eu en Égypte dès la plus haute antiquité. En mettant de côté les exagérations qu’on trouve toujours dans les récits primitifs, il résulte de cette histoire que lé pharaon avait à sa disposition des magasins immenses, où l’on resserrait le blé. Il était d’ailleurs indispensable d’avoir toujours de grands approvisionnements pour l’entretien -de l’armée, qui n’était pas payée en numéraire, mais en nature. Aussi l’emmagasinage du blé était, en Égypte, une affaire très importante. Les peintures qui retracent les scènes relatives à la moisson ne manquent pas de représenter ce qui concerne l’emmagasinage. Quand le grain est vanné, on commence par le réunir en tas, puis on le met dans des sacs pour le porter à la maison, où il y a déjà beaucoup de blé. On y aperçoit deux hommes, l’un vide un sac, l’autre, après avoir vidé le sien, se dispose à sortir pour aller prendre une nouvelle charge.

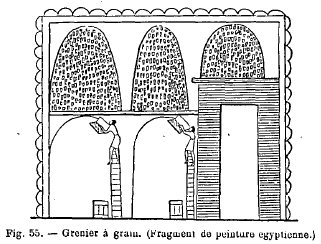

A côté des grains qu’on vient de rentrer, deux scribes montés sur des échelles tiennent un stylet avec lequel ils enregistrent les mesures de blé emmagasinées (fig. 55). Plus loin des hommes aident à remplir des sacs, et l’un d’eux se retourne vers le scribe, comme pour lui adresser la parole. Ces peintures prouvent le soin que les Égyptiens mettaient dans leurs comptes pour tous les travaux domestiques. LES CÉRÉALES. — Pline nous apprend que l’orge a été très anciennement employée pour la nourriture de l’homme : Ceux qui veulent la conserver longtemps, dit-il, renferment dans des vases de terre neufs la farine et le son tout ensemble. En Italie, on réduit en farine très fine l’orge qu’on fait rôtir sans la mouiller. Les hommes ont renoncé au pain d’orge en usage chez les anciens. Il n’y a plus guère que les bestiaux que l’on nourrisse de ce grain. Le froment était cultivé à peu près partout au temps d’Auguste. D’après Pline, la Bétique, la Sicile, et surtout l’Égypte, rendaient jusqu’à cent pour un. Le millet de la Campanie était particulièrement renommé. Commence la moisson, dit Hésiode, quand les Pléiades, filles d’Atlas, se lèvent dans les cieux, et le labourage quand elles disparaissent ; elles demeurent cachées quarante jours et quarante nuits, et se montrent de nouveau lorsque l’année est révolue, à l’époque où s’aiguise le tranchant de fer. Telle est la loi générale des campagnes pour les colons qui habitent le bord de la mer ou qui, loin de cette mer orageuse, cultivent un sol fertile dans les gorges des profondes vallées. Varron dit qu’en Italie les cultivateurs font la moisson pendant la quatrième période du solstice d’été à la canicule, parce qu’ils prétendent que le blé, pour obtenir la consistance de la maturité, doit rester quinze jours dans sa balle, quinze jours en fleurs et quinze jours en graines. En Égypte, le travail de la culture commençait dès que le Nil était rentré dans son lit. Les Égyptiens, dit Hérodote, particulièrement au-dessous de Memphis, sont les hommes qui recueillent avec le moins de travail les fruits les plus abondants ; ils n’ont point à creuser inutilement les sillons avec la charrue ; ils n’ont ni la fatigue de retourner la terre, ni celle de la bêcher. Ils ne sont assujettis à aucun des travaux auxquels les hommes sont condamnés pour récolter ; le fleuve se répandant de lui-même dans les champs et se retirant après les avoir arrosés. Ce récit d’Hérodote ne doit pas être pris absolument à la lettre, car, si l’extrême fécondité du sol et les avantages immenses dus à l’inondation du Nil récompensaient le travailleur de ses peines, elles ne l’en dispensaient que dans une certaine mesure. Les outils de labourage recueillis dans nos collections, et les peintures qui nous montrent la manière dont on s’en servait, témoignent d’un travail sinon très pénible, au moins assez actif. La plaine de Babylone est une terre conquise par la civilisation, et arrachée en quelque sorte aux débordements du fleuve. Le Tigre est naturellement encaissé dans son lit, mais il a fallu une barrière artificielle pour enfermer l’Euphrate dans le sien. L’attribution à Sémiramis de ces immenses travaux est légendaire, comme ceux qu’on attribuait en France à la reine Brunehaut, mais elle prouve leur haute antiquité. Des canaux furent creusés sur un sol aride, des machines in ventées pour répandre l’eau dans les champs, et ce travail immense porta de tels fruits, qu’au temps d’Hérodote le blé des bords de l’Euphrate rapportait deux cents pour un et que toute la contrée était couverte d’arbres fruitiers. La vigile et l’olivier étaient néanmoins étrangers au pays ; on y buvait du vin de palmier et on y brûlait de l’huile de sésame. Après la conquête persane, une mauvaise administration laissa s’obstruer les canaux, et le pays était déjà bien déchu au temps d’Alexandre le Grand. Aujourd’hui toute cette contrée ne contient que des steppes brûlées ou des marais fétides. LES PRAIRIES. — La

physionomie des terrains cultivés en prairies devait être peu différente de

ce qu’elle est aujourd’hui dans les mêmes contrées. Il

convient, dit Caton, de planter des saules

dans les terres aquatiques, humides, ombragées, et près des rivières.

Examinez si vous en avez besoin chez vous ou si vous les destinés à la vente.

Si vous avez de l’eau, attachez-vous surtout aux prairies arrosées. Si vous

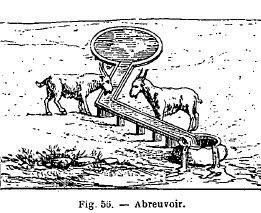

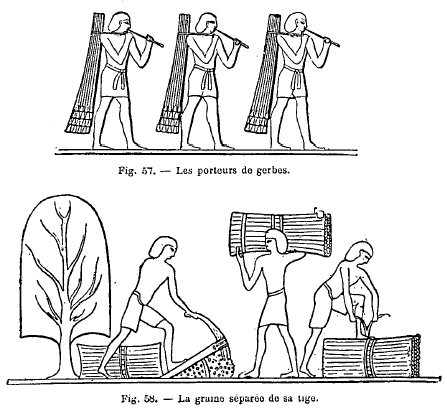

n’avez pas d’eau, fait Les anciens connaissaient l’art des irrigations. Une miniature du Virgile du Vatican montre un petit canal artificiel portant l’eau d’un endroit à un autre et servant, dans le cas particulier, d’abreuvoir à deux chèvres (fig. 56). La fenaison ne différait en rien de ce qu’elle est aujourd’hui. Dans les prairies basses, l’herbe doit être fauchée au moment où elle commence à se sécher. On la retourne avec la fourche jusqu’à complète dessiccation. Il faut alors la botteler avant de la transporter à la ferme, puis on passe le râteau sur le pré pour ramasser l’herbe qui sera restée à terre, que l’on ajoute aux meules de foin. (Varron.) LE PAPYRUS. — Le cyperus papyrus, dit M. Paul Pierret (Dictionnaire d’archéologie égyptienne), croissait et était cultivé dans le bas Delta, particulièrement dans le nome Sébennyte ; aussi servait-il, dans les hiéroglyphes, à désigner l’Égypte du nord. Rosellini a trouvé dans un tombeau, a Koum-el-Ahmar, la représentation de la récolte du papyrus ; deux hommes portent les tiges de cette plante, l’un dans ses bras, l’autre sur ses épaules, au bout d’un bâton ; les tiges, d’une longueur considérable, sont renversées la tête en bas ; elles ont été coupées et non déracinées ; le vêtement des porteurs est retroussé, pour indiquer sans doute qu’ils viennent de sortir de l’eau. Le cyperus papyrus, originaire d’Égypte, y est fort rare aujourd’hui ; on ne le rencontre plus guère qu’autour du lac Menzaleh, auprès de Damiette, en Abyssinie, et dans quelques localités marécageuses de la Syrie. Encore ne pouvons-nous affirmer que ce papyrus soit bien celui arec lequel les Égyptiens fabriquaient leur papier. Les anciens employaient, en effet, à différents usages plusieurs autres cypéracées que les auteurs ont souvent confondues avec le cyperus papyrus. Le papyrus était beaucoup trop cher pour qu’on pût le faire servir à la confection d’objets vulgaires, et Strabon nous apprend qu’il existait deux variétés de papyrus, dont l’une, de qualité inférieure, était distincte du byblus hieraticus, destiné à la fabrication du papier. Les usages auxquels on employait ces variétés de papyrus étaient fort nombreux. Les racines servaient de combustible et on en faisait divers ustensiles de métrage. La partie inférieure de la plante fournissait une substance alimentaire aromatique et sucrée, et les Égyptiens la mâchaient, crue ou bouillie, afin d’en absorber seulement le jus. Avec les pellicules qui formaient l’écorce de cette plante, on faisait des voiles, des nattes, des sandales, des vêtements, des couvertures, des cordes, etc. ; avec la moelle, des mèches pour les flambeaux. LE LIN. — Le lin était en Égypte l’objet d’une culture extrêmement importante ; les peintures des tombeaux en retracent tous les détails avec une grande précision. Nous voyons (fig. 57) la manière d’emporter les gerbes. C’est sur le dos que la gerbe est posée ; la graine est en bas, du côté de la terre, et il semble que la racine a été coupée.

La manière dont on détache la graine sans abîmer la tige mérite de fixer l’attention. Dans la figure 58, un travailleur porte du lin à un autre qui est assis à l’ombre d’un arbre et a pour mission de l’égrener. Il se sert pour cela d’un instrument dont les dents sont assez espacées pour recevoir dans leurs intervalles la tige de lin, mais trop serrées pour donner passage à la graine. Le talon du peigne porte sur le sol ; le côté des dents est relevé par un support ; l’ouvrier consolide le tout et le maintient en place avec son pied. Il prend une poignée de lin, et, tenant le sommet de la plante où est la graine tourné vers le bas, il engage le lin entre les dents du peigne et le retire à lui. La graine ne pouvant passer dans les intervalles des dents se sépare de la tige sans que celle-ci soit endommagée. |

La figure

46 représente un joug étrusque dont nous avons montré plus haut l’attelage

La figure

46 représente un joug étrusque dont nous avons montré plus haut l’attelage

La faucille

dentelée se voit

La faucille

dentelée se voit

lement les

pourceaux pour le battage des grains, mais les monuments nous montrent

seulement des bœufs affectés à cet usage.

lement les

pourceaux pour le battage des grains, mais les monuments nous montrent

seulement des bœufs affectés à cet usage.