LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME II — LA FAMILLE DANS L’ANTIQUITÉ

CONSTITUTION DE LA FAMILLE — XII. - LA FAMILLE ROMAINE

|

LA FEMME ROMAINE. - LE DIVORCE. - L’ENFANT. - L’ADOPTION. - LES CLIENTS. - LES ESCLAVES. - LES VIEUX GARÇONS. - LES COURTISANES. LA FEMME ROMAINE. — A Rome, la famille est définitivement constituée sur les bases d’une association entre le mari et la femme. Si on examine les textes de lois, la femme romaine semble à peu de choses près dans la même dépendance que la femme grecque : mais dans les mœurs, la différence est énorme. La femme romaine n’est pas seulement citoyenne, elle est maîtresse de maison ; elle n’habite pas un appartement séparé, elle cohabite avec son mari ; c’est elle qui reçoit les amis de l’époux, et qui fait les honneurs de la maison. En toutes choses, la femme est associée à la vie de son mari, elle partage sa bonne et sa mauvaise fortune ; s’il brigue une fonction publique, elle fait les visites voulues, et elle exerce sur la société une influence que n’a jamais eue la femme grecque.

La condition des femmes a beaucoup varié dans la société romaine et Lucrèce n’aurait pas trouvé ses pareilles dans le monde corrompu et fardé de l’empire. Mais dès l’origine, nous voyons à nome, comme en Grèce, les hommes mariés vivre en dehors de toute gêne et de toute contrainte. Syra —... Par Castor, la condition des pauvres femmes est bien dure, et bien loin de valoir celle des hommes. Si un mari prend une maîtresse en cachette, et que la femme l’apprenne, on ne le punit point. Qu’une femme sorte de la maison sans que le mari le sache, l’époux intente un procès et on la répudie. Si seulement la loi était la même pour tous ! Une honnête femme se contente d’un seul mari ; pourquoi un mari ne se contenterait-il pas d’une seule femme ? Sur ma foi, si on punissait les hommes qui prennent maîtresse et trompent leur femme, comme on répudie les femmes qui font quelque peccadille, il y aurait plus de maris sans femmes que de femmes sans maris. (Plaute, le Marchand.) Le luxe effréné des femmes a souvent aussi défrayé la gaieté des écrivains comiques. Écoutons encore Plaute : ... Il n’y a pas de maison de ville où vous ne trouviez plus de voitures qu’à la maison des champs. Mais ce n’est rien encore en comparaison des autres dépenses. Vous avez le foulon, le brodeur, l’orfèvre, le lainier, puis une troupe de marchands : frangiers, chemisiers, teinturiers en orange, teinturiers en violet, teinturiers en jaune, vendeurs de manches, parfumeurs, brocanteurs, lingers, cordonniers, fabricants de pantoufles, de brodequins ; de l’argent aux faiseurs de sandales, au teinturier en fleurs de mauve ; de l’argent au dégraisseur, au raccommodeur de l’argent à celui-ci pour des collerettes, à celui-là pour des ceintures. Vous payez et vous vous croyez quitte : voici venir une bande nouvelle qui assiége votre antichambre : tisserands, passementiers, layetiers défilent devant la caisse. Vous payez encore et vous vous croyez quitte ; arrivent les teinturiers en safran, ou quelque autre détestable engeance qui en veut à votre bourse. (Plaute, l’Aululaire). Les pères de l’Église ne pouvaient manquer de s’élever aussi contré les dépenses excessives des femmes. Si quelque nain, dit saint Clément d’Alexandrie, le plus difforme et le plus contrefait qu’il soit possible de trouver, leur est présenté, elles s’empressent de l’acheter ; elles le font asseoir à leurs pieds, jouent avec lui, se pâment de joie à ses danses lascives et grotesques, et répondent par des éclats de rire aux accents discordants de sa voix. Tel est leur engouement pour les monstres, inutiles poids de la terre, qu’elles les achètent au plus haut prix et s’en font plus d’honneur que de leurs maris. LE DIVORCE. — Le divorce pouvait être demandé par les deux conjoints pour incompatibilité d’humeur, ou par l’un des deux s’appuyant sur des motifs prévus par la loi. Pour annuler le mariage religieux, il fallait une cérémonie appelée diffaréation, et pour casser le mariage civil, on devait en présence de témoins rompre les tablettes nuptiales devant le tribunal du Préteur. Dans le divorce par consentement mutuel, le mari devait rendre à la femme la dot qu’elle avait apportée, sauf une sixième partie qui était retenue pour chaque enfant vivant. Mais si le divorce était prononcé pour cause d’adultère de la femme, il ne lui devait rien. Le premier divorce que les annales romaines aient signalé est celui de Carvilius Ruga : Carvilius Ruga, dit Aulu-Gelle, homme de grande famille, se sépara de sa femme par le divorce, parce qu’il ne pouvait pas avoir d’elle des enfants. Il l’aimait avec tendresse et n’avait qu’à se louer de sa conduite. Mais il sacrifia son amour à la religion du serment, parce qu’il avait juré (dans la formule du mariage) qu’il la prenait pour épouse afin d’avoir des enfants. L’ENFANT. — Dans la loi romaine, le père est maître absolu de la destinée de son enfant : il peut, par le seul acte de sa volonté, le reconnaître ou le renier. S’il prend dans ses bras le nouveau-né, l’enfant est déclaré membre de la famille ; s’il le laisse sans accepter les devoirs de la paternité, l’enfant sera porté dans quelque carrefour ; il peut alors être recueilli par une personne charitable, ou vendu à un marchand d’esclaves, sinon il ne vivra pas. Mais à Rome la paternité est honorée, et si la loi accorde toute liberté au père de famille, l’usage est plus exigeant : à part les hommes qui doutent de la fidélité de leur femme, ou ceux qui sont dans la dernière misère, les pères reconnaissent presque toujours leurs enfants nés du mariage. Les enfants abandonnés qui sont d’ailleurs fort nombreux proviennent d’unions illégitimes. L’ADOPTION. — Le père, étant maître absolu de l’enfant, pouvait en l’abandonnant à un autre lui transmettre tous ses droits paternels : c’était l’adoption proprement dite. Mais il y avait une autre sorte d’adoption qui s’appelait adrogation ; elle avait lieu quand un citoyen maître de lui-même se plaçait volontairement sous la puissance paternelle d’un autre citoyen. Celui qui avait été adopté n’était strictement fils que de son père adoptif, mais la femme de celui~ci n’était pas considérée comme sa mère. LES CLIENTS. — Outre les membres de sa fami1e, un riche Romain avait toujours autour de lui des clients attachés à sa personne. Il y avait plusieurs catégories de clients : la plus nombreuse était celle des affranchis qui restaient auprès de leur patron, et des pauvres gens qui venaient chaque matin le saluer, pour avoir le droit à la sportule, c’est-à-dire à la distribution d’aliments ou de menue monnaie qui se faisait à la porte de la maison. Quand le patron allait au forum, ses clients l’accompagnaient pour lui prêter main-forte au besoin et voter pour lui dans les comices, s’il briguait une magistrature. Il y avait une autre catégorie de clients, appartenant à une classe plus élevée et souvent même à la classe riche, qui se faisaient volontairement les clients d’un personnage puissant qui pouvait leur être utile. Ces grands clients, quoique très assidus auprès de celui qu’ils appelaient leur patron, ne se croyaient pas astreints à lui faire leur cour tous les jours. Ils partageaient souvent sa table et étaient traités en amis. Un grand orateur, qui avait acquis par son talent une influence sur la multitude, pouvait aussi devenir le patron de gens beaucoup plus riches que lui, mais qui avaient besoin de son crédit pour arriver aux honneurs. C’est ainsi qu’on a vu des rois étrangers et des cités entières solliciter l’honneur d’être clients d’un Romain illustre qui leur accordait sa protection. LES ESCLAVES. — L’esclavage, admis en principe par toute l’antiquité, se recrutait de plusieurs manières. — 1° Les prisonniers de guerre, formant une partie du butin, pouvaient être vendus comme esclaves, et c’est là sans doute qu’il faut rechercher l’origine de l’esclavage ; — 2° le débiteur insolvable devenait la propriété de son créancier qui avait droit de le vendre, et l’usure contribuait ainsi à augmenter dans une proportion notable le nombre des esclaves ; — 3° les enfants abandonnés devenaient esclaves de celui qui les avait recueillis ; — 4° les pauvres gens croyaient quelquefois échapper à la misère en se vendant eux-mêmes ; — 5° le commerce et la piraterie amenaient continuellement sur les marchés des esclaves tirés des contrées lointaines. Si l’on considère en outre qu’un enfant né dans l’esclavage était la propriété du maître auquel appartenaient ses parents, on comprendra aisément l’extension énorme que prit l’esclavage dans la société romaine. Au commencement de l’empire, la population servile était dans les villes égale en nombre à la population libre, et elle était infiniment plus considérable dans les campagnes, où les grands fonds de terre étaient à peu près exclusivement cultivés par eux. Au point de vue des mœurs, il y avait deux catégories d’esclaves très distinctes : les esclaves de travail, ouvriers ou cultivateurs, et ceux qu’on appelait esclaves de luxe, qui remplissaient l’emploi de domestiques dans les maisons. Ceux-ci, les seuls dont nous ayons à nous occuper ici, étaient absolument mêlés à la vie intime de la famille. Dans les maisons riches, il y avait un personnel domestique extrêmement nombreux, et chaque groupe d’esclaves avait un service particulier. Saint Clément d’Alexandrie reproche aux Romains de son temps leur faste et leur nombreuse domesticité. Ne voulant absolument pas se servir eux-mêmes, ils achètent des serviteurs pour chacune de leurs actions et pour chacun de leurs désirs. Ils emploient les uns à préparer mille ragoûts délicats et recherchés, les autres à dresser et à couvrir les tables. Tous ces mercenaires ont chacun leur emploi distinct et marqué, afin de venir tour à tour satisfaire au luxe et à la gourmandise du maître. Ils préparent les viandes, les confitures, la pâtisserie, les liqueurs et les étalent avec symétrie sur des tables dont ils sont les décorateurs et les architectes. Ils gardent des amas d’habits superflus et des monceaux d’or comme des griffons. Ils serrent l’argenterie et l’essuient sans cesse, la tenant toujours prête pour l’appareil brillant des festins. Il en est enfin qui sont préposés à la garde et à l’entretien des chevaux de luxe, exerçant sous leurs ordres un nombre infini de jeunes gens.

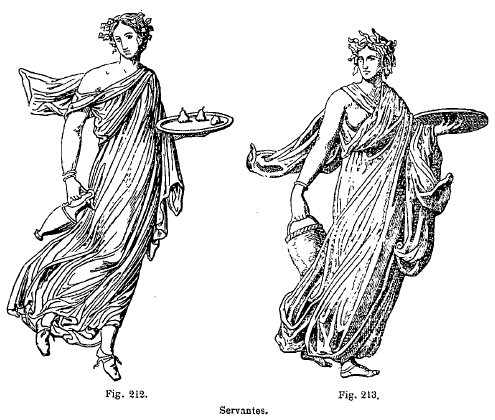

Si les garçons faisaient l’office d’échansons, c’était habituellement aux femmes que revenait le soin de servir aux convives les fruits et les pâtisseries de dessert. Ce service de table, que des jeunes filles exécutaient au sonde la flirte et avec des mouvements rythmés, a fourni le sujet de ravissantes peintures antiques, qui décorent les appartements de Pompéi et d’Herculanum. La figure 212 nous montre une de ces peintures : elle représente une jeune fille qui tient d’une main un vase pour verser à boire et de l’autre un plat sur lequel sont quelques fruits. Un sujet analogue est représenté sur la figure 213, mais ici le vase est remplacé par un seau que la jolie danseuse apporte aux convives.

C’est surtout parles écrivains comiques qu’on peut se rendre compte de la situation des esclaves dans la société romaine. Dans les comédies de Plaute, ils sont assez malmenés. ... Sortez ! allons, sortez, garnements, fléaux d’un maître, ruineuse emplette, qui n’avez jamais l’idée de bien faire, et dont on ne peut jamais jouir à moins de s’y prendre comme cela (Il leur donne des coups). Je n’ai jamais vu de pareils ânes à deux pieds, tant ils ont les côtes endurcies sous les coups. Battez-les, vous vous faites plus de mal qu’à eux : ils sont d’un tempérament ! le fouet s’use sur leur dos. Ils n’ont qu’une chose dans la tête : si tu trouves ta belle, vole, filoute, attrape, agrippe, bois, mange, sauve-toi, c’est là tout ce qu’il savent faire. Mieux vaudrait mettre le loup dans la bergerie que d’avoir chez soi de semblables garçons. A voir leur face, on ne les croirait pas malins ; mais à l’œuvre, comme on est trompé ! Çà, si vous ne faites pas attention à mes ordres, si vous ne chassez pas, de vos yeux et de votre cœur, le sommeil et la paresse, je prends des étrivières, et vous travaille les flancs de façon à vous les bigarrer de haut en bas : on y verra plus de dessins que sur une tenture de Campanie ou sur la pourpre à ramages des tapisseries alexandrines. (Plaute, le Trompeur.) LES VIEUX GARÇONS. — Les célibataires paraissent assez fréquemment dans les pièces du théâtre latin et ils exposent eux-mêmes les raisons qui les ont éloignés du mariage. Écoutons Plaute dans le Soldat fanfaron : — D’abord une bonne femme, s’il y en a jamais eu au monde, où pourrais-je la rencontrer ? Et j’amènerais chez moi une créature qui jamais ne me dirait : Allons, mon cher homme, achète de la laine pour te faire un manteau moelleux et bien chaud, de bonnes tuniques d’hiver pour ne pas te refroidir ! Voilà un langage que jamais femme ne tient à son mari. Mais avant le chant du coq, on m’éveillerait pour me dire : Mon mari, donne-moi de quoi faire à ma mère, aux calendes, un cadeau agréable ; donne-moi un cuisinier, un pâtissier ; donne-moi de quoi donner des étrennes à la charmeuse, à l’interprète, à la devineresse, à l’aruspice ; quelle honte si je ne leur envoie rien ! Celle qui m’a purifiée à mes relevailles, je ne puis, sans la fâcher, me dispenser de lui faire un présent. Il y a longtemps que la cirière est en « colère de n’avoir rien reçu La sage-femme se plaint que je lui aie envoyé trop peu. Et la nourrice, ne lui feras-tu rien porter ? Toutes ces dépenses et tant d’autres me détournent de prendre une femme et de m’exposer à un pareil ramage... D’ailleurs moi, avec une ribambelle de parents, qu’ai-je affaire d’enfants ? Je vis heureux et tranquille, à nia guise, à ma fantaisie. A ma mort, je léguerai mes biens à mes parents, j’en ferai le partage entre eux. En attendant, ils me soignent, ils viennent voir comment je me porte, si je n’ai besoin de rien. Chaque jour, ils sont là pour me demander comment j’ai passé la nuit. Ils me tiennent lieu d’enfants ; bien mieux, ils m’envoient des cadeaux. Font-ils un sacrifice ? ils me réservent une part plus forte qu’à eux-mêmes, ils m’emmènent au banquet ; ils m’invitent à dîner, à souper chez eux. Celui qui me donne le moins se croit le plus à plaindre. Ils font assaut de présents ; et moi, je me dis tout bas : C’est à mon bien qu’ils en veulent. Mais ils ne me font pas moins de cadeaux à l’envi l’un de l’autre. (Plaute, le Soldat fanfaron.) A Rome la dépopulation de l’empire était remarquée par les hommes d’État qui cherchaient vainement le moyen d’y apporter remède : les mariages devenaient de plus en plus rares. Aulu-Gelle nous a conservé des fragments d’un discours de Metellus Numidicus, pendant sa censure, pour exhorter ses concitoyens à se marier. Romains, dit-il, si nous pouvions vivre sans femmes, tous nous éviterions un tel ennui ; mais puisque la nature a voulu qu’on ne pût ni vivre tranquillement avec une femme, ni vivre sans femmes, occupons-nous plutôt de la perpétuité de notre nation que du bonheur d’une vie qui est si courte... L’écrivain latin ajoute que ce discours fut généralement blâmé, parce que l’orateur, qui voulait engager les Romains au mariage, n’aurait pas dû leur avouer les soucis et les ennuis inséparables de la vie conjugale, mais qu’il aurait dû au contraire les atténuer. LES COURTISANES. — La courtisane se dissimule bien plus qu’en Grèce. Ce n’est pas qu’il en manque assurément, et Plaute prétend même qu’il y en a autant, à Rome, que de mouches un jour de chaleur. Mais elles ne sont pas un rouage comme dans la société grecque, elles sont une annexe méprisée. On se cache pour aller les voir, tandis qu’on était fier d’aller chez Aspasie : pour un Grec, c’était un brevet d’esprit et de distinction d’être reçu chez une courtisane célèbre. Aussi on ne voit guère de Romaines parmi les grandes courtisanes historiques : elles sont toujours Grecques. En revanche l’adultère est plus fréquent à Rome qu’à Athènes, et devient un élément de littérature, parce que dans la société romaine la femme, au lieu de demeurer enfermée, se mêle partout aux hommes et est exposée aux mêmes séductions. Tout ceci s’applique au monde romain de la fin de la république et du commencement de l’empire, non à celui des temps primitifs : car sous les Tarquins la femme romaine vivait beaucoup plus chez elle, et se rapprochait davantage de la femme grecque. Les écrivains anciens nous ont laissé une peinture peu séduisante de la vie que mène une courtisane romaine. Écoutons Alexis, auteur comique, dont Athénée nous a laissé quelques fragments. Une novice est-elle petite ? on lui coud une semelle épaisse de liége dans sa chaussure. Est-elle de trop haute taille ? on lui fait porter une chaussure très mince. N’a-t-elle pas assez de hanches ? on lui coud une garniture, de sorte que ceux qui la voient ne peuvent s’empêcher de dire : Voilà une jolie croupe ! A-t-elle un gros ventre ? moyennant des buscs, on lui renfonce le ventre en arrière. Si elle a les sourcils roux, on les lui noircit avec de la suie. Les a-t-elle noirs ? on les lui blanchit avec de la céruse. A-t-elle le teint trop blanc ? on la colore avec du fard. Si on lui sait une belle denture, on la force de rire, afin de montrer combien sa bouche est belle. N’aime-t-elle pas à rire ? on la tient toute la journée au logis, ayant entre les lèvres un brin droit de myrte, de sorte qu’elle est obligée de montrer son râtelier, bon gré mal gré. Voilà comment les matrones emploient leur art pour transformer les novices. |

La

première condition pour contracter un mariage légal dans la société romaine

était d’être citoyen romain. Il y avait à Rome trois sortes de mariages : 1°

par confarréation, c’est-à-dire religieusement et civilement : c’était la forme

usitée par les patriciens ; 2° par coemption, c’est-à-dire par un contrat

purement civil : c’est le mariage ordinaire des plébéiens ; 3° par usage,

c’est-à-dire par une déclaration exempte de toute autre formalité. Ce dernier

mode, qui consistait en une simple déclaration faite par les époux devant

témoins, n’entraînait avec elle aucune cérémonie et par conséquent aucun

frais : aussi c’était celle des pauvres et de tous ceux qui n’avaient pas le

moyen d’acheter une toge, costume distinctif du citoyen et indispensable pour

toute cérémonie. Après une année révolue de cohabitation, ce mariage était

réputé légal, et l’enfant qui naissait avait le titre de citoyen. Nul ne

pouvait porter ce titre s’il n’était enfant légitime, mais comme les citoyens

seuls étaient soldats, et qu’à Rome on en avait besoin, les autorités étaient

assez coulantes. Nous n’insisterons pas sur cette forme de mariage qui n’a

d’intérêt que pour les légistes. Mais il faudra dire plus tard quelques mots

de la coemption qui est la forme ordinaire du mariage plébéien et de la

confarréation qui n’avait lieu que dans les grandes familles patriciennes,

mais qui est de beaucoup le mode de mariage le plus intéressant par les

cérémonies qui l’accompagnent

La

première condition pour contracter un mariage légal dans la société romaine

était d’être citoyen romain. Il y avait à Rome trois sortes de mariages : 1°

par confarréation, c’est-à-dire religieusement et civilement : c’était la forme

usitée par les patriciens ; 2° par coemption, c’est-à-dire par un contrat

purement civil : c’est le mariage ordinaire des plébéiens ; 3° par usage,

c’est-à-dire par une déclaration exempte de toute autre formalité. Ce dernier

mode, qui consistait en une simple déclaration faite par les époux devant

témoins, n’entraînait avec elle aucune cérémonie et par conséquent aucun

frais : aussi c’était celle des pauvres et de tous ceux qui n’avaient pas le

moyen d’acheter une toge, costume distinctif du citoyen et indispensable pour

toute cérémonie. Après une année révolue de cohabitation, ce mariage était

réputé légal, et l’enfant qui naissait avait le titre de citoyen. Nul ne

pouvait porter ce titre s’il n’était enfant légitime, mais comme les citoyens

seuls étaient soldats, et qu’à Rome on en avait besoin, les autorités étaient

assez coulantes. Nous n’insisterons pas sur cette forme de mariage qui n’a

d’intérêt que pour les légistes. Mais il faudra dire plus tard quelques mots

de la coemption qui est la forme ordinaire du mariage plébéien et de la

confarréation qui n’avait lieu que dans les grandes familles patriciennes,

mais qui est de beaucoup le mode de mariage le plus intéressant par les

cérémonies qui l’accompagnent  Parmi ces

différents genres de serviteurs, ceux qui ont plus d’importance dans la vie

privée, ce sont les esclaves attachés au service de la table. On les voit

représentés sur les plus anciens monuments : la figure 208 nous montre un

cuisinier étrusque qui a le corps ceint d’un tablier et porte un petit bol

sur le plat de la main. Ce cuisinier est un homme fait, mais chez les riches

Romains l’usage s’introduisit de prendre pour échansons de très jeunes gens.

Philon en fait la description suivante :

Parmi ces

différents genres de serviteurs, ceux qui ont plus d’importance dans la vie

privée, ce sont les esclaves attachés au service de la table. On les voit

représentés sur les plus anciens monuments : la figure 208 nous montre un

cuisinier étrusque qui a le corps ceint d’un tablier et porte un petit bol

sur le plat de la main. Ce cuisinier est un homme fait, mais chez les riches

Romains l’usage s’introduisit de prendre pour échansons de très jeunes gens.

Philon en fait la description suivante :