LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME II — LA FAMILLE DANS L’ANTIQUITÉ

CONSTITUTION DE LA FAMILLE — XI. - USAGES FUNÈBRES DES GRECS

|

LES DERNIERS MOMENTS. - L’ENSEVELISSEMENT - LES LAMENTATIONS. - L’EXPOSITION DU CORPS. - LES PRÉSENTS AU MORT. - LA MARCHE FUNÈBRE. - LE BÛCHER FUNÈBRE. - LE REPAS FUNÈBRE. - FUNÉRAILLES SPARTIATES. - CONVOI D’ALEXANDRE. LES DERNIERS MOMENTS. — Quand un malade était en danger de mourir, on plantait devant sa porte deux rameaux, l’un d’olivier, pour implorer Minerve, l’autre de laurier pour se rendre Apollon favorable. Si la mort était imminente, on coupait au malade une mèche de ses cheveux pour la consacrer aux dieux infernaux. Un usage analogue se retrouve dans les cérémonies religieuses : avant de frapper la victime, le sacrificateur lui coupait quelques poils sur le front et les offrait aux dieux comme prémices. Les parents se pressaient autour du mourant et recueillaient ses dernières paroles auxquelles on attachait souvent lui sens prophétique. Le plus proche parent du défunt, ou son meilleur ami, l’enlaçait dans ses bras au moment où il allait mourir. Cette posture est prise par une Néréide, pleurant la mort d’Achille, dans une peinture qui décore un vase du Louvre (fig. 199), tandis qu’une autre Néréide, placée au chevet du lit, s’arrache les cheveux en signe de désespoir. Le héros est étendu sur le lit funèbre, au pied duquel on voit ses armes, un casque surmonté de panaches et un bouclier sur lequel est figurée une formidable tête de Gorgone, emblème de l’épouvante que sa présence faisait éprouver aux ennemis sur le champ de bataille.

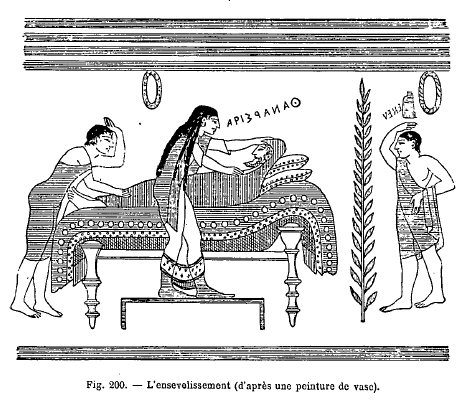

Quand le moment fatal arrivait, celui qui avait enlacé le mourant dans ses bras appliquait sa bouche sur la sienne, en tâchant d’aspirer son dernier souffle. Dès que la respiration avait cessé, on frappait avec force sur des vases d’airain, parce que ces sons bruyants écartaient les esprits malfaisants qui auraient pu mettre obstacle à la marche paisible de l’âme vers les champs Élysées. C’est du moins l’explication un peu mystique que les auteurs de la décadence ont donné de cet usage, qui me semble plutôt motivé par l’idée qu’un grand bruit fait près du malade pouvait provoquer chez lui un mouvement involontaire, si la vie n’avait pas encore complètement disparu. L’ENSEVELISSEMENT. — Aussitôt que le mort avait rendu le dernier soupir, ses parents lui fermaient les yeux et la bouche ; ensuite on lavait le corps avec de l’eau chaude et on le frottait d’huile et de parfums ; ce soin était confié aux femmes que des liens de parenté avaient attachées au défunt. On lui plaçait dans la bouche une obole destinée à Caron, pour payer le passage de l’âme sur la rive infernale, et on mettait près de ; lui un gâteau de fleur de farine et de miel pour apaiser Cerbère. Lucien dit en raillant ces coutumes : Ces gens ne s’informent pas auparavant si cette monnaie passe et a cours dans les Enfers, si c’est l’obole attique, macédonienne ou celle d’Égine qu’on y reçoit ; ils ne réfléchissent pas non plus qu’il serait bien plus avantageux aux morts de n’avoir pas de quoi payer, puisque le batelier ne voudrait pas les recevoir et les renverrait au séjour des vivants. Ensuite on lave le défunt, comme si le lac infernal ne suffisait pas pour baigner ceux qui descendent d’en haut sur ses rives ; on frotte de parfums exquis ce corps déjà infecté par la mauvaise odeur, on le couronne des fleurs que produit la saison, puis on l’expose paré de vêtements splendides, probablement afin qu’il n’ait pas froid en route et que Cerbère ne le voie pas tout nu. Quand ces préparatifs étaient terminés, au milieu des gémissements et des lamentations des femmes, on enveloppait le mort dans une grande draperie qui recouvrait entièrement le corps. La figure 200 montre une femme qui rend ce pieux devoir à son mari. En dernier lieu, on recouvrait le drap mortuaire de rameaux verts, de couronnes et de guirlandes de fleurs.

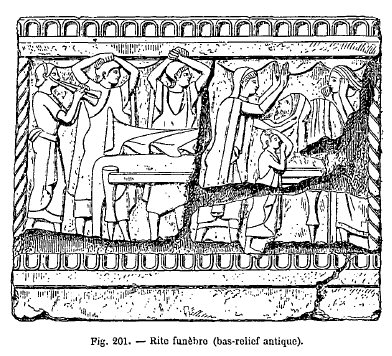

LES LAMENTATIONS. — On ne faisait pas silence autour du mort, mais les cris et les sanglots retentissaient et chacun frappait les mains au-dessus de sa tête en signe de douleur. Dans l’Alceste d’Euripide, le chœur, ignorant ce qui arrive, s’écrie : Quelqu’un entend-il dans l’intérieur les gémissements et les sanglots ? Entend-on résonner le bruit des mains qui annonce que tout est fini ? Aucun même des serviteurs ne se tient debout aux portes... Je ne vois point devant les portes le bassin d’eau lustrale qu’on place selon l’usage à la porte des morts ; au vestibule ne sont pas suspendues les chevelures coupées pour le deuil des morts, et l’on n’entend pas retentir les mains des jeunes femmes qui se frappent. Un bas-relief, qui décore une urne funéraire découverte à Chiusi, montre les lamentations des parents autour du défunt, qui est couché sur un lit au milieu de la salle. Tous lèvent les mains au-dessus de leurs têtes et poussent des gémissements. Une joueuse de flûte les accompagne, car la musique était partout dans l’antiquité, et il semble que la douleur même ne pouvait se passer du rythme et de la cadence (fig. 201).

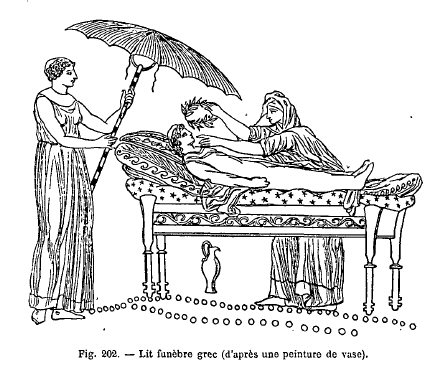

L’EXPOSITION DU CORPS. — Après les lamentations dans la chambre du mort on plaçait son corps sur un lit à l’entrée de la maison les pieds tournés vers la porte. Près du lit on mettait un vase pour les libations et les aspersions, et un autre beaucoup plus grand, qu’on remplissait d’eau, afin que chacun pût se laver et se purifier en sortant de la maison. Dans les temps héroïques l’exposition mortuaire durait un temps proportionné à l’importance du personnage : ainsi le corps d’Hector fut exposé pendant neuf jours. A Athènes l’ensevelissement avait lieu le second jour après la mort. Cette coutume d’exposer le corps était fort ancienne en Grèce. Nous la trouvons dans Homère : le corps d’Hector fut placé sur un lit magnifique, entouré des femmes du palais tout en pleurs. Ordinairement on mettait sur la tête du mort une couronne (fig. 202) ; cette cérémonie était même considérée comme essentielle, puisque dans les Phéniciennes d’Euripide, Créon défend expressément qu’elle soit observée pour le corps de Polynice. Ces couronnes étaient ordinairement fournies par les amis du défunt. On se servait principalement de couronnes d’ache pour les usages funéraires. Nous avons, dit Plutarque, l’habitude de couronner d’ache les tombeaux, c’est cette coutume quia donné naissance au proverbe : il n’a plus besoin que d’ache, quand on parle d’un homme dangereusement malade.

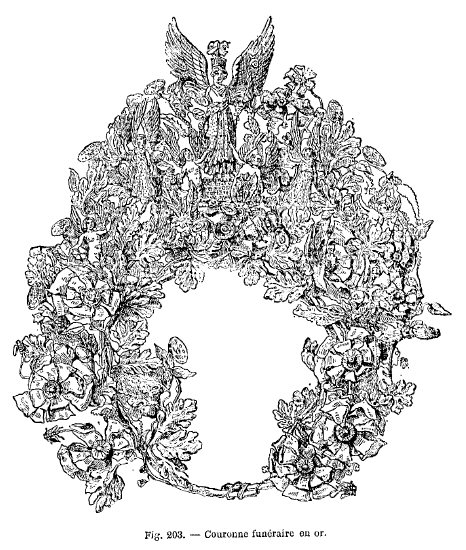

LES PRÉSENTS AU MORT. — Il était d’usage de faire au mort des présents qu’on déposait ensuite dans son tombeau, en même temps que les menus objets qu’il avait aimés pendant sa vie, divers ustensiles pour son usage et même des vivres pour sa nourriture. Ces présents consistaient généralement en vases peints, en petites figurines de terre cuite, ou en bijoux : leur valeur était naturellement proportionnée à la fortune du défunt ou à celle des parents ou amis qui faisaient les présents. Nos musées renferment quelques diadèmes funéraires qui sont d’une richesse extrême comme travail. On a trouvé dans les tombeaux des couronnes dont les feuilles d’or sont d’une telle ténuité qu’elles ne paraissent pas avoir jamais pu être portées par une personne vivante. On présume que ce sont des ornements funéraires fabriqués tout exprès pour être déposés dans la tombe avec les restes du défunt. Ce qui donne à cette supposition une très grande probabilité, c’est que cos couronnes sont souvent accompagnées d’emblèmes funèbres ; la figure 203, qui est une des mieux caractérisées sous ce rapport, est en même temps un des ouvrages les plus fouillés de la bijouterie antique.

LA MARCHE FUNÈBRE. — Quand l’exposition avait duré le temps voulu, on enlevait le corps : il était porté à bras ou sur un chariot comme le montre la figure 204. Les hommes marchaient devant et les femmes suivaient. La musique accompagnait toujours les cérémonies religieuses, même les plus pauvres : dans celles-ci, il y avait un seul joueur de flûte, tandis que pour les riches il y en avait un grand nombre. Plutarque nous en donne la raison : Les chants plaintifs et les Otites des convois funèbres éveillent la douleur et font pleurer ; mais après avoir porté dans l’âme des impressions de pitié, cette musique calme et dissipe insensiblement la tristesse.

Ce qui distinguait surtout les convois des riches, ce sont

les torches qui précédaient la marche funèbre et les pleureuses salariées qui

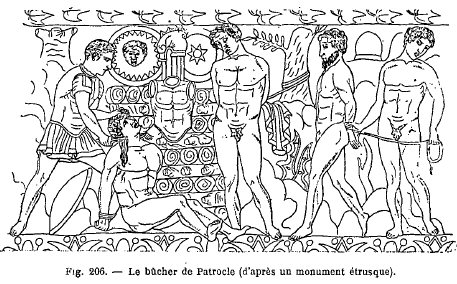

la suivaient. La profession de pleureuses était exercée principalem L’usage des pleureuses, qui a persisté pendant toute l’antiquité, était pourtant contraire à l’esprit des plus anciennes législations grecques. Lycurgue avait défendu les lamentations en dehors de la maison, et Solon les avait soumises à une véritable réglementation. Il ne fut plus permis aux femmes, dit Plutarque, dans la Vie de Solon, de se meurtrir le visage aux enterrements, de faire des lamentations simulées, d’affecter des gémissements et des cris en suivant un convoi, lorsque le citoyen décédé n’était pas leur parent. LE BÛCHER FUNÈBRE. — L’opinion générale était que le feu, en débarrassant l’âme de son enveloppe grossière, la purifiait de toute souillure et rendait plus facile son essor vers la demeure des morts. L’usage des bûchers paraît fort ancien parmi les Grecs, bien qu’il soit impossible de fixer historiquement la date de son origine. Dans la description du bûcher de Patrocle, Homère nous dépeint les cérémonies des temps héroïques, pour les funérailles d’un personnage illustre. Les Grecs, après avoir placé ce vaste amas de bois sur les bords du fleuve, s’asseyent en attendant les ordres de leur chef. Achille ordonne aux Myrmidons de se couvrir d’airain et d’atteler les coursiers aux chars. Ces guerriers se lèvent aussitôt, s’emparent de leurs armes, se placent sur leurs chars à côté des écuyers et s’avancent suivis des fantassins. Patrocle est porté au milieu d’eux. Les Thessaliens, après avoir coupé leurs longs cheveux, les répandent sur le cadavre, et le divin Achille soutient la tête de Patrocle : le fils de Pélée est accablé de tristesse, car c’est son ami fidèle qu’il conduit au tombeau. Arrivés à l’endroit désigné par Achille, ils déposent le cadavre à terre devant le bûcher. Le divin Achille, agité par une autre pensée, s’éloigne de ses guerriers et coupe sa belle chevelure, qu’il laissait croître en abondance pour la consacrer au fleuve Sperchius. Il fixe le noir abîme des mers et s’écrie en gémissant : Ô Sperchius, mon père te promit vainement qu’à mon retour dans ma patrie je te consacrerais ma chevelure, et que j’immolerais en ton honneur une hécatombe sacrée !... Comme je sais maintenant que je ne retournerai plus dans ma chère patrie, je veux consacrer ma chevelure au noble Patrocle. En disant ces mots, il dépose ses blonds cheveux dans les mains de son compagnon fidèle : à ce spectacle, tous les Grecs fondent en larmes... Cependant Agamemnon renvoie les guerriers vers les navires, et les chefs seuls restent en ces lieux. Ils entassent le bois et dressent un bûcher qui, de tous côtés, a cent pieds d’étendue ; puis, le cœur navré de tristesse, ils mettent le cadavre sur ce bûcher. On égorge des brebis et des bœufs, et le magnanime Achille, s’emparant de la graisse des victimes, en recouvre le cadavre depuis les pieds jusqu’à la tête, et amoncelle autour de Patrocle les membres sanglants des animaux qu’on vient d’immoler. Le héros, en soupirant avec amertume verse sur le lit funèbre des urnes remplies d’huile et de miel, et jette sur le bois quatre coursiers à la belle encolure. Patrocle avait neuf chiens qu’il nourrissait des restes de sa table ; Achille en tue deux et les précipite sur le bûcher. Il immole avec son glaive douze vaillants fils des magnanimes Troyens (il avait résolu d’assouvir ainsi sa vengeance), et met le feu au bûcher (fig. 206). Quand il voit la flamme prête à consumer le corps de son compagnon, il s’écrie en gémissant : Je te salue, ô Patrocle, quoique tu sois déjà descendu dans les sombres demeures ! J’ai accompli tout ce que je t’avais promis. Douze fils vaillants des magnanimes troyens vont être consumés avec toi par les flammes dévorantes, et le corps d’Hector ne sera pas rendu à Priam pour être brûlé sur un bûcher ; mais il deviendra la proie des chiens et des vautours !

On éteint avec du vin aux sombres couleurs les parties du bûcher que la flamme avait parcourues : les cendres amoncelées s’affaissent aussitôt. Les guerriers, en pleurant, recueillent dans une coupe d’or les ossements blanchis de leur compagnon, et deux fois ils les enduisent de graisse ; puis ils déposent la coupe dans la tente et la recouvrent d’un léger voile. Après avoir marqué la place des tumulus, ils en jettent les fondements autour du bûcher et élèvent un monceau de terre. Quand la tombe est achevée, les guerriers se séparent et Achille fait placer toute l’armée dans une vaste enceinte. On apporte, pour être distribués aux vainqueurs, du fer brillant, des bassins, des trépieds, des chevaux, des mules, des bœufs au front robuste, et des captives ornées de belles ceintures. (Iliade.) A l’exception des sacrifices humains, qui devaient nécessairement cesser avec une civili6ation plus avancée, la description qu’on vient de lire retrace à peu près les coutumes qui avaient cours dans l’époque la plus brillante de la Grèce. Le corps, qu’on avait recouvert des parties grasses des victimes, afin qu’il fût plus promptement consumé, était placé sur le bûcher funèbre ; on y déposait également les armes du mort et ses vêtements et on y répandait des parfums. Les parents appelaient à grands cris le défunt par son nom en versant des libations sur la flamme ; lorsque celle-ci était apaisée, on arrosait de vin le bois fumant pour éteindre ce qui pouvait rester de feu, et on recueillait les ossements et les cendres du mort, que l’on déposait danse une urne. Cette urne, recouverte d’un voile, était ensuite emportée dans le lieu de la sépulture. LE REPAS FUNÈBRE. — Quand la cérémonie était terminée, la famille se réunissait dans un festin funèbre qui avait toujours lieu dans la maison du plus proche parent. Le second jour après les funérailles, on offrait au mort un sacrifice, qui se renouvelait pendant neuf jours consécutifs. Pendant le deuil qui durait trente jours, les parents s’abstenaient de paraître en public et portaient des vêtements noirs ; anciennement on se coupait les cheveux. Le deuil se terminait par un nouveau sacrifice, et des fêtes funèbres se donnaient en l’honneur du défunt à l’anniversaire de sa naissance et à celui de sa mort. Lucien raille l’usage des repas funèbres. Pour couronner la cérémonie, dit-il, vient enfin le festin des funérailles. Les parents y assistent, pour consoler le père et la mère de celui qui n’est plus. Ils les engagent à manger un peu, et ils n’ont pas grand mal, ma foi, à les y contraindre : fatigués de leur jeûne de trois jours, ils ne pourraient pas souffrir la faim davantage. Jusques à quand, mon ami, leur dit-on, vous abandonnerez-vous aux larmes ? Laissez reposer en paix les mânes de votre malheureux fils. Si vous avez résolu de pleurer sans cesse, c’est une raison de plus pour prendre de la nourriture, afin d’avoir les forces nécessaires pour soutenir la violence de votre affliction. Les parents touchent donc aux mets, quoique avec un peu de réserve, et en, craignant de paraître soumis aux nécessités de la vie humaine, après la perte de ceux qui leur étaient si chers. Voilà, avec quelques autres plus ridicules encore, les coutumes de deuil qui frapperont l’œil de l’observateur, et qui viennent toutes de ce que le vulgaire regarde la, mort comme le plus grand des maux. FUNÉRAILLES SPARTIATES. — Il faut, quand on parle des Grecs, mettre à part les Spartiates, qui ont toujours obéi à des coutumes particulières. Les funérailles par exemple se faisaient sans pompe et même sans larmes ; le corps n’était ni embaumé ni parfumé. Lycurgue avait prescrit le cérémonial qu’on devait observer. Pour bannir des esprits toute superstition, dit Plutarque, il permit d’enterrer les morts dans la ville ; il ne défendit même pas de placer les tombeaux près des temples, afin d’accoutumer par là les jeunes gens au spectacle et à la pensée de la mort ; de leur apprendre à l’envisager sans crainte et sans horreur, à ne pas se croire souillés pour avoir touché un corps mort ou pour avoir passé devant un sépulcre. En second lieu, il défendit de rien enterrer avec les morts, et ordonna seulement qu’on les enveloppât d’un drap rouge et de feuilles d’olivier. Il n’était permis d’inscrire sur les tombeaux que les noms des hommes morts à la guerre, ou des femmes consacrées à la religion. Il borna à onze jours la durée du deuil : on le quittait le douzième, après avoir fait un sacrifice à Cérès, car il ne voulait pas les laisser un seul instant dans l’oisiveté et dans l’inaction. CONVOI D’ALEXANDRE. — Diodore de Sicile nous a laissé un récit détaillé des cérémonies funèbres qui eurent lieu à l’occasion de la mort d’Alexandre. Arrhidée, chargé du soin de transporter le corps d’Alexandre, avait fait construire le char qui devait servir à ce transport, et avait achevé les préparatifs de cette solennité, digne de la gloire d’Alexandre. Elle se distinguait de toutes les solennités de ce genre, tant par les énormes dépenses qu’elle occasionna que par la magnificence qui y fut déployée. Nous croyons donc convenable d’entrer ici dans quelques détails. On avait d’abord construit un premier cercueil, recouvert d’or laminé et rempli d’aromates, tout à la fois pour procurer une bonne odeur et pour conserver le cadavre. Ce cercueil était fermé par un couvercle d’or s’adaptant parfaitement à la partie supérieure de la surface. Sur ce’ couvercle était jetée une belle draperie d’or et de pourpre, sur laquelle étaient déposées les armes du défunt, afin que rien ne manquât de ce qui peut frapper l’imagination dans de pareilles circonstances. Après cela on s’occupa de la construction du char qui devait transporter le corps. Le sommet de ce char représentait une voûte d’or, ornée de mosaïques disposées en écailles, de 8 coudées de largeur sur 12 de long. Au-dessous de cette voûte était placé un trône d’or occupant l’espace de toute l’œuvre ; il était de forme carrée, orné de mufles de boucs, auxquels étaient fixées des agrafes de 2 palmes d’épaisseur ; à ces agrafés était suspendue une guirlande funèbre, dont les couleurs resplendissantes imitaient des fleurs naturelles. Au sommet était attaché un filet portant de grandes cloches, qui, par leur bruit, annonçaient au loin l’approche du convoi. A chaque angle de la voûte s’élevait une victoire d’or portant des trophées. Toute la voûte avec ses dépendances reposait sur des colonnes à chapiteaux ioniques. En dedans du péristyle on voyait un réseau’ d’or, dont les fils, de l’épaisseur d’un doigt, portaient quatre tableaux de la même hauteur que le péristyle et parallèles aux colonnes. Le premier de ces tableaux représentait un char orné de ciselures, sur lequel était assis Alexandre, tenant dans ses mains un sceptre magnifique. Autour du roi était placée en armes sa maison militaire, composée de Macédoniens, de Perses mélophores, précédés d’écuyers. Le second tableau représentait, comme suite de la maison militaire, des éléphants, équipés en guerre, montés en avant par des conducteurs indiens, et .en arrière par des Macédoniens revêtus de leurs armes ordinaires. Sur le troisième tableau, on avait figuré des escadrons de cavalerie, faisant des évolutions et des manœuvres militaires. Enfin, le quatrième tableau représentait des vaisseaux armés en guerre, préparés à un combat naval. Au bord de la voûte, se voyaient des lions d’or fixant leurs regards sur ceux qui s’approchaient du char. Dans les interstices des colonnes étaient des acanthes d’or, s’élevant presque jusqu’aux chapiteaux des colonnes. Sur le dos de la voûte était étendue une draperie de pourpre, sur laquelle reposait une immense couronne d’oliviers en or ; les rayons du soleil tombant sur cette couronne produisaient au loin, par leurs réflexions, l’effet d’éclairs éblouissants. Tout le train reposait sur deux essieux autour desquels tournaient quatre roues persiques dont les moyeux et les rayons étaient dorés et dont les jantes étaient garnies de fer. Les saillies des essieux étaient en or et portaient des mufles de lions tenant entre leurs dents le fer d’une lance. Au milieu du fond du char, d’une part, et au milieu de la voûte, de l’autre, était fixé dans toute la hauteur du monument un mécanisme tournant pour préserver la voûte des secousses qu’aurait pu lui imprimer le char en roulant sur un terrain inégal et raboteux. Quatre timons étaient fixés au char, et à chaque timon un train de quatre jougs, et chaque joug composé de quatre mulets, ce qui formait un attelage de soixante-quatre mulets, choisis parmi les plus vigoureux et les plus élancés. Chacun de ces animaux portait sur sa tête une couronne d’or ; aux deux mâchoires étaient suspendues deux sonnettes d’or, et les cols étaient ornés de colliers de pierres précieuses. Tel était l’appareil de ce char, plus beau à voir qu’on ne peut le faire comprendre par une simple description. Grand était le nombre des spectateurs qu’attirait la magnificence de ce convoi funèbre. La foule accourait de toutes parts dans les villes où il devait passer, et ne pouvait se rassasier de l’admirer ; et cette foule, se confondant avec les voyageurs et les soldats qui suivaient le convoi, ajoutait encore à la pompe de ces splendides funérailles. Arrhidée, qui avait employé presque deux ans aux travaux de ces obsèques, s’était donc mis en marche pour transporter, de Babylone en Égypte, les dépouilles du roi. Ptolémée, pour rendre les honneurs à Alexandre, alla avec son armée au-devant du convoi jusqu’en Syrie. Il reçut le corps avec les plus grandes marques de respect. Il jugea plus convenable de le transporter pour le moment, non dans le temple de Jupiter Ammon, mais dans la ville fondée par Alexandre, et qui était déjà devenue presque la plus célèbre du monde. Il y fit construire un temple qui, par sa grandeur et sa beauté, était digne de la gloire d’Alexandre ; il y célébra un service funèbre par des sacrifices héroïques et des solennités de jeux. (Diodore de Sicile, XVIII.) |

ent par

des femmes originaires de la Carie. Elles avaient pour mission de se frapper

la poitrine, de s’arracher les cheveux, de pousser des cris plaintifs et de montrer

tous les signes extérieurs de la douleur la plus violente. On les voit sur

plusieurs monuments, entre autres sur un sarcophage qui représente la mort de

Méléagre

ent par

des femmes originaires de la Carie. Elles avaient pour mission de se frapper

la poitrine, de s’arracher les cheveux, de pousser des cris plaintifs et de montrer

tous les signes extérieurs de la douleur la plus violente. On les voit sur

plusieurs monuments, entre autres sur un sarcophage qui représente la mort de

Méléagre