LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME II — LA FAMILLE DANS L’ANTIQUITÉ

CONSTITUTION DE LA FAMILLE — IX. - REPAS DES GRECS

|

REPAS HOMÉRIQUE. - LE PARTAGE DES METS. - REPAS DES SPARTIATES. - REPAS DES ATHÉNIENS. - MENU D’UN REPAS. - LES INVITATIONS. - LE SAVOIR-VIVRE. - LES LITS DE TABLE. REPAS HOMÉRIQUE. — L’usage de se coucher sur des lits pour prendre les repas n’existait pas au temps des héros d’Homère. C’est ce qu’Athénée fait remarquer : Autolycus était assis à table lorsqu’à son retour chez les riches habitants d’Ithaque, la nourrice d’Ulysse le plaça sur lui, car on soupait alors assis. Il est certain que lorsque Homère décrit un repas, il parle de trônes et de sièges, mais non de lits : Les fiers prétendants s’avancent et s’asseyent en ordre sur des sièges et sur des trônes ; des hérauts répandent une eau pure sur leurs mains, et les convives s’emparent des mets qu’on leur a servis et préparés. Des jeunes gens mettent le breuvage dans les coupes et les distribuent en commençant par la droite. Dès qu’ils ont apaisé la faim et la soif, les prétendants ne songent plus qu’à se livrer aux plaisirs du chant et de la danse, ornements obligés des festins. Dans un autre endroit, nous lisons : Une suivante portant une belle aiguière d’or verse l’eau qu’elle contient dans un bassin d’argent où ils baignent leurs mains ; puis elle place devant eux une table unie et luisante ; une vénérable intendante y dépose le pain et des mets nombreux qu’elle leur présente ensuite avec grâce. Un autre serviteur apporte des plats chargés de différentes viandes et de superbes coupes d’or ; enfin un héraut s’empresse de leur verser le vin. Un trait de mœurs qu’il ne faut pas oublier, c’est que les héros d’Homère faisaient au besoin cuire leur viande, et ils attachaient même de l’honneur à se montrer adroits dans cet exercice. Ulysse, paraît-il, n’a jamais eu d’égal pour découper les viandes et pour arranger un feu de cuisine. LE PARTAGE DES METS. — Autrefois, dit Plutarque, les festins s’appelaient des partages, les invités s’appelaient des partageants, les maîtres d’hôtel des répartiteurs. A Lacédémone, ce n’étaient pas les premiers venus qui étaient chargés de ces fonctions, mais bien les personnages les plus importants, à tel point que Lysandre fut, en Asie, désigné par le roi Agésilas pour être répartiteur des viandes. Mais voulez-vous savoir quand cessèrent de pareilles distributions ? Ce fut quand le luxe eut envahi Ies repas. Car il n’était pas facile, que je sache, de diviser des pâtisseries, des gâteaux au miel, des pâtés au jus, et ces variétés de sauces piquantes et de mets exquis. On céda à la gourmandise, à la sensualité qu’excitaient de si bonnes choses, et l’on abandonna le partage égal des mets. Une preuve de ce que j’avance, c’est qu’encore aujourd’hui, dans les sacrifices et dans les banquets publics, on procède par division des parts, à cause de la simplicité et du peu d’apprêts qui caractérisent ces repas, de telle sorte que ramener le système des parts, ce serait faire revivre en même temps la frugalité (Propos de table). Malgré le désir qu’en avait Plutarque, le système du partage, abandonné depuis longtemps à l’époque ou il écrivait, ne pouvait plus revenir parce qu’il était incompatible avec une société policée. Cet usage de distribuer à chacun sa portion remontait sans doute à l’époque où le gland fut abandonné pour le blé, et comme le pain était une chose fort rare, il devait y avoir chez ces populations encore sauvages des rixes, qu’on ne pouvait prévenir que par un partage équitable. REPAS DES SPARTIATES. — Les Spartiates ont conservé beaucoup plus longtemps que les autres Grecs la rudesse des âges primitifs. C’était un peuple de soldats, peu soucieux des commodités de la vie et dont toute l’organisation avait pour but de former une jeunesse robuste. Les Spartiates s’exerçaient donc systématiquement à supporter toute espèce de privations. On rapporte qu’un sybarite, se trouvant à un repas de Spartiates, ne put s’empêcher de dire : En vérité, les Spartiates sont les plus courageux de tous les hommes, et quiconque est susceptible de réflexion, choisira plutôt mille morts que de pouvoir mener une si pauvre vie. Dans les repas publics des Spartiates, les citoyens se réunissaient dans de vastes enceintes, où étaient pressées des tables qui contenaient ordinairement quinze couverts. Les convives d’une table n’allaient jamais à une autre et formaient entre eux une association, dans laquelle on ne pouvait être admis que du consentement unanime des membres. Chaque convive avait droit à une portion réglée de brouet noir, de porc bouilli, avec du vin, des gâteaux et du pain d’orge. Il mettait devant sa place des bribes de pain qui servaient à s’essuyer les doigts. On ne connaît pas exactement la composition du fameux brouet noir, que les auteurs signalent comme étant l’aliment habituel des Spartiates. Il paraît que Mme Dacier, connue pour sa traduction d’Homère, avait cru retrouver la manière de faire le véritable brouet noir des Spartiates, et, fière de sa découverte, elle convia à un repas antique les plus célèbres érudits de son temps : l’expérience démontra que son brouet noir n’était qu’un excellent purgatif. II faut conclure de là, ou que la savante dame s’est trompée, en préparant elle-même son mets, ou que les estomacs des Français ne sont pas faits comme ceux des Spartiates. Au reste, si nous en croyons Plutarque, il fallait une éducation spéciale pour bien goûter toute la saveur du brouet noir. Les Lacédémoniens appréciaient au-dessus de toute chose ce qu’ils appelaient le brouet noir, au point que les plus âgés ne voulaient pas de la viande et la laissaient aux jeunes gens. Pour manger de ce mets, on rapporte que Denys, le tyran de Sicile, acheta un cuisinier lacédémonien, et lui ordonna d’en apprêter un plat sans épargner rien de ce qu’il faudrait dépenser, mais il n’y eut pas plutôt touché, que, saisi de dégoût, il le recracha. Sire, lui dit le cuisinier, pour que ce mets soit un régal, il faut avoir fait de la gymnastique lacédémonienne et s’être baigné dans l’Eurotas. Nous ne connaissons aucun monument qui représente des Spartiates attablés ; mais il est probable, d’après le caractère de ce peuple, que s’il a admis l’usage des lits de table, cela n’a dû être que fort tard. REPAS DES ATHÉNIENS. — Les repas des Athéniens forment un contraste frappant avec ceux des Spartiates : on y trouve tous les raffinements d’une civilisation très avancée sous le rapport matériel. Pendant le repas, aie la tête couronnée de toutes les espèces de fleurs dont le sol fécond se pare : parfume-toi la chevelure des essences les plus précieuses ; répands sur la cendre ardente de la myrrhe, de l’encens, production odoriférante de la Syrie ; et, lorsque tu es en train de boire, qu’on te serve le régal d’une vulve et de la panse d’une truie bouillies et bien imprégnées d’une sauce faite avec du cumin, de fort vinaigre et du suc de selfion : qu’on y joigne de tendres volailles suivant la saison. Laisse là ces Syracusains, qui ne font que boire comme des grenouilles, et sans manger. Garde-toi de les en croire, et tiens-toi aux plats que je te conseille : tous ces autres petits plats, ces pois chiches, ces fèves, ces pommes, ces figues ne sont que la preuve d’une glorieuse pauvreté. Sache faire cas des gâteaux d’Athènes. Si tu n’en trouvais pas ailleurs, vois à te procurer du miel attique, car c’est là ce qui les rend si supérieurs à ceux des autres pays. Voilà comment un homme bien né doit vivre, ou il faut qu’il s’enterre tout vif ou se précipite dans un gouffre, jusqu’au Tartare. On voit par ce passage d’Archestrate, cité par Athénée, que la pâtisserie athénienne avait une très grande réputation. Les Athéniens ont de tout temps passé pour des gens qui entendaient très bien les petits plaisirs de l’existence. C’est d’Athènes qu’est venue la coutume de faire intervenir dans les festins des histrions et des danseuses pour amuser les convives. Athénée est plein de renseignements sur ce sujet. Pour nous, dit-il, imitons ce qui se fait à Athènes, et buvons à petits verres en écoutant ces bouffons, ces baladins et autres gens de semblables talents. Cependant, pour ce qui est des repas proprement dits, la supériorité est quelquefois donnée à d’autres villes de Grèce. Quand on demande au parasite Droméas si les repas sont meilleurs à Athènes qu’à Chalcis, il répond : Les préludes valent mieux à Chalcis que tout l’appareil d’Athènes. Une singularité des coutumes athéniennes qu’il est bon de signaler, c’est l’habitude qu’on avait de servir en même temps une grande quantité de mets, de façon que chacun pût prendre ce qui lui convenait, comme dans nos dîners à la carte. Cette coutume est vivement critiquée dans un morceau de Lyncée, cité par Athénée : — Cuisinier, celui qui me traite est Rhodien, et moi, qu’il invite, je suis de Périnthe. Nous n’aimons ni l’un ni l’autre les repas d’Athènes : on y sert un très grand nombre de plats ; mais, tandis que je mange d’une chose, un autre en mange une différente, et, tandis qu’il dévore ce que je ne touche pas, je dépêche ce que je tiens. As-tu des huîtres et des oursins ? Eh bien, sers-nous seulement ce mets chétif, afin que nous puissions au moins manger en même temps et que, tandis que j’expédie une chose, les autres convives n’en dévorent pas une autre. MENU D’UN REPAS. — Les anciens Grecs étaient extrêmement friands, et on ferait un volume entier avec la description des mets et des assaisonnements usités à la table des riches. Nous nous contenterons de donner-le menu d’un repas tel qu’il est rapporté par Philoxène, cité par Athénée : Deux serviteurs apportèrent dans la salle une table ; d’autres nous en apportèrent une deuxième, d’autres encore une troisième, de sorte qu’ils remplirent bientôt la salle du repas. Elles étaient éclairées par les lumières des lustres, et pleines de couronnes, d’herbages, d’assiettes et de saucières : c’étaient les délices mêmes ! On avait usé de toutes les ressources de l’art pour aiguiser l’appétit. D’abord, pour nous mettre en train, les esclaves servirent clans des corbeilles des mazes (pâtisseries légères) aussi blanches que la neige. Après ce prélude, il parut des anguilles bien grasses et presque totalement saupoudrées de sel. On apporta ensuite un congre exquis, fait pour flatter l’appétit des dieux. A sa suite vint le large ventre d’une raie : elle était ronde comme un cerceau. On servit de petites casseroles, dont l’une présentait un tronçon de chien de mer, une autre de petits calmars bien en chair, la troisième une seiche et des polypes chauds, dont les bras étaient des plus tendres. Un surmulet qui se sentait bien d’avoir été au feu vint ensuite couvrir à lui seul toute la table : il était garni de calmars, dont on l’avait flanqué. Quels délices ! des crevettes qui le disputaient au miel par leur saveur ; aussi ne firent-elles que paraître sous leur cuirasse jaune. Un hachis en pâté bien feuilleté les suivit, recouvert de feuilles verdoyantes. Que cela est doux en passant par le gosier ! On servit des daubes dans des timbales d’airain, puis un gâteau fourré d’une saveur douce aigrelette, et de la largeur d’une marmite. Ensuite il vint un morceau rôti de thon, et immédiatement après des tétines de truie cuites en ragoût. Le chant et la danse nous secondèrent, et nous nous livrâmes à toute notre joie ; mais nous n’étions pas moins attentifs à expédier ce qu’on nous servait. Pour moi, je faisais feu des dents, et l’on eût dit que tout se présentait spontanément à nous. Survint après cela une fressure de jeune porc domestique, le lard de son échine, son rognon : et nombre de petits hors-d’œuvre tout chauds. On servit ensuite la tète ouverte d’un chevreau qui tentait encore sa mère, et n’avait vécu que de lait ; elle avait été cuite entre deux plats bien fermés. Les issues bouillies vinrent après. Nous vîmes arriver avec cela des jambonneaux recouverts de leur couenne blanche, des groins et des pieds cuits au : blanc ; ce qui me parut une fort heureuse invention. D’autres viandes, tant de chevreaux que d’agneaux, bouillies ou rôties, relevaient l’appareil de cette tète. Les lièvres, les poulets, les perdrix, les ramiers arrivèrent bientôt à foison. Déjà tous les mets chauds avaient paru sur la table avec nombre de pains à pâte mollette : on introduisit alors le dessert, du miel jaune, du lait caillé, des tourtes au fromage... Rien de si tendre, disait quelqu’un, et j’étais de son avis. Lorsque tous lès amis et moi nous eûmes bien bu et bien mangé, les serviteurs ôtèrent les tables, et les esclaves nous versèrent de l’eau sur les mains. A ce tableau il faut opposer celui des repas en usage dans une classe moins riche. Alexis, cité par Athénée, va nous fournir des renseignements sur ce sujet : Nous sommes cinq, mon mari qui est fort pauvre, moi qui suis vieille, ma fille, mon petit garçon et cette bonne. Nous ne sommes que trois qui soupons ; aux deux autres, nous donnons une portion de notre petite fouace. Quand nous n’avons rien à manger, mous nous repaissons de nos larmes. Or ces jeunes ne peuvent que nous rendre bien pâles. Quant à la diversité de nos plats et de nos aliments, cela se réduit à des fèves, des lupins, des herbes, des raves, de l’ochrus, de la gesse, des faines, des bulbes, des cigales, des pois chiches, des poires sauvages ; mais un mets divin et digne de la bouche de Cybèle, c’est la figue sèche... LES INVITATIONS. — En Grèce, les invitations à souper s’adressaient en général à une seule personne, mais chaque invité pouvait amener avec lui un ou plusieurs amis, usage qui ne laissait pas que d’embarrasser quelquefois le maître de la maison. Ces convives qui arrivaient ainsi dans un festin, sans avoir été invités personnellement, mais en étant simplement présentés par une personne invitée, recevaient le nom d’ombres. Plutarque cherche à se rendre compte de cette dénomination, qui au premier abord semble un peu bizarre, et il en donne l’explication suivante : On croit pouvoir, dit-il, faire remonter cet usage jusqu’à Socrate, qui persuada Aristodème de venir avec lui chez Agathon sans y être invité ; et l’aventure d’Aristodème fut assez plaisante. Il ne s’était pas aperçu que dans le chemin il avait laissé Socrate en arrière, et il entra le premier. C’était véritablement l’ombre qui précède le corps, quand la lumière est par derrière. Plus tard, dans les repas offerts aux étrangers et surtout aux grands personnages, le maître de maison ne sachant pas quelle était la suite de ces conviés, ou à qui ils voulaient faire honneur, s’en remit à eux pour les invitations et pour le nombre à déterminer. (Propos de table.) L’étiquette en Grèce avait des exigences rigoureuses, et il y avait comme partout des gens susceptibles. Lucien met en scène un philosophe stoïcien, dépité de n’avoir pas été invité à un repas où figuraient plusieurs de ses rivaux. Notre philosophe écrit la lettre suivante à l’ami qui a eu le tort impardonnable de l’oublier : HÉTÉMOCLÈS, PHILOSOPHE, À ARISTÉNÈTE. Ma manière de voir en fait de repas est attestée par toute ma vie passée. Accablé chaque jour d’invitations par une foule de personnes beaucoup plus riches que toi, je n’ai jamais accepté, connaissant trop bien le tumulte et les excès des festins. Mais il me semble que je suis fondé à t’en vouloir, puisque, malgré la cour assidue que je te fais depuis longtemps, tu n’as pas daigné me comprendre parmi tes amis ; seul, j’ai été exclu, malgré notre voisinage. Ce qui m’afflige le plus est donc ton ingratitude évidente ; car je ne fais pas mon bonheur d’un morceau de sanglier, de lièvre ou de gâteau, dont je puis me régaler chez d’autres qui connaissent les lois de la bienséance. Aujourd’hui même, je pouvais assister à un repas qu’on dit splendide, chez mon élève Pammenès, et j’ai refusé, assez simple que j’étais de vouloir me réserver pour toi. Cependant tu me laisses de côté pour en inviter d’autres ; c’est tout naturel : tu n’as jamais su distinguer le meilleur, car tu n’as pas la faculté compréhensive. Au surplus, je devine la cause de mon exclusion : je la dois à tes admirables philosophes Zénothémis et Labyrinthe, dont je prétends (soit dit sans offenser Adrastée) fermer aussitôt la bouche d’un seul syllogisme. Qu’ils disent seulement ce que c’est que la philosophie, ou qu’ils expliquent cette question élémentaire : En quoi l’état passager diffère-t-il de l’état permanent ?... Profite donc de leurs lumières ; moi, qui ne crois beau que ce qui est honnête, je supporterai sans peine cet outrage... J’ai donné ordre à mon esclave, dans le cas où tu voudrais lui donner quelque morceau de sanglier, de cerf ou de galette au sésame, de ne point le recevoir, de peur qu’on ne s’imagine que je l’ai envoyé pour cela. (Le Banquet.) L’habitude où l’on était d’emporter avec soi les restes du repas auquel on avait été invité est très caractéristique dans les mœurs grecques. D’un autre côté, les domestiques ne manquaient pas de réclamer aussi leur part du festin, et il s’ensuivait quelquefois, chez les gens mal élevés, des rixes dont on voit le récit dans les écrivains comiques. Lucien, le grand railleur des philosophes, en raconte une qui survint précisément dans le banquet où Hétémoclès n’avait pas été invité : Le moment était venu d’enlever chacun sa part de ce qui était servi. Aristénète et Eucrite prennent ce qui est devant eux. Je prends ma portion, et Chéréas la sienne : Ion et Cléodème en font autant. Mais Diphile, outre sa part, veut emporter celle de Zénon, absent, et il prétend que tout a été servi pour lui seul. 11 en vient même à se battre avec les valets, qui lui disputent une volaille dont ils se mettent à tirer quelque membre ; on eût dit le cadavre de Patrocle. Enfin Diphile est forcé de lâcher prise, à la grande joie des convives, surtout quand on le voit se fâcher et prétendre qu’on lui fait un passe-droit indigne. Hermon et Zénothémis avaient une portion égale ; mais, la volaille qui était devant Hermon se trouvant un peu plus grasse, Zénothémis, laissant la sienne, veut s’emparer de celle qui était devant Hermon. Celui-ci, de son côté, saisit la volaille et ne souffre pas que Zénothémis ait la meilleure part. De là des cris ; ils se jettent l’un sur l’autre, se prennent par la barbe et se frappent au visage avec la volaille. Les uns courent à l’un, les autres à l’autre, excepté le seul Ion qui garde la neutralité. LE SAVOIR-VIVRE. — Dans la classe aisée, c’était une coutume universellement admise d’aller au bain avant de se mettre à table : le bain durait environ une heure. Cette coutume était d’ailleurs facile à observer pour toutes les classes de la population, car dans chaque ville il y avait des bains publics. Mais, dans les maisons riches, les personnes invitées trouvaient toujours une salle pour faire leur toilette, car il eût été de la dernière inconvenance de se présenter dans la salle du festin sans être entièrement parfumé. Dès qu’un invité arrivait dans la maison où il devait souper, on lui ôtait sa chaussure. II n’eût pas été convenable d’entrer dans l’appartement avec les chaussures qu’on avait dans la rue, et, avant de se mettre à table, il était d’usage de se baigner les pieds et de se les parfumer. Dans le bas-relief qui représente l’arrivée de Bacchus chez Icarius, nous voyons le dieu, reconnaissable à sa grande barbe, à son ample manteau et surtout à sa stature, qui dépasse de beaucoup celle des autres hommes, présenter son pied à un jeune garçon, qui le déchausse (fig. 183).

Quand les convives entraient dans la salle à manger, ils demeuraient quelque temps debout ou se promenaient dans la salle, en considérant les meubles, les décorations de l’appartement ou les apprêts du festin, et ne manquaient pas d’en faire compliment au maître de la maison : c’eût été un signe de mauvaise éducation que de se mettre à table tout de suite en entrant dans la salle à manger. Dans les Guêpes d’Aristophane, on voit l’importance que les Grecs attachaient à ce qu’ils appelaient les grandes manières. Mets-toi sur ce lit, afin d’apprendre ce qu’il faut faire pour être bon convive et avoir de belles manières. Étends les jambes, et, comme un athlète habile, parfume ton corps dans les couvertures ; ensuite fais l’éloge des vases d’airain, contemple les lambris, admire les toiles tendues sur la cour... De l’eau pour les mains ; on apporte les tables ; nous nous mettons à manger : essuyons-nous ; faisons les libations... Il était d’usage d’apporter sa serviette avec soi, quand on allait dîner en ville ; il paraît pourtant qu’on se salissait quelquefois. Vois donc, dit Cléodème, ce vieillard, comme il se bourre de toutes sortes de mets ! Ses habits sont pleins de sauce ; et cependant que de morceaux il passe à l’esclave qui est derrière lui ! Il croit qu’on ne le voit pas ; il oublie qu’il y a du monde à ses côtés. Montrez donc ce manége à Lycinus, afin qu’il en soit témoin. — Je n’avais pas besoin qu’on me le fit voir ; il y avait longtemps que je le remarquais comme d’un observatoire. (Le Banquet.) Le vieux goinfre dont parle ici Lucien est nécessairement un philosophe, un sage, car l’écrivain satirique ne manque pas l’occasion de les tourner en ridicule. L’usage de porter des couronnes dans les repas était universel en Grèce. Bacchus avait appris aux hommes à se couronner de lierre, parce que cette plante avait, aux yeux des anciens, la propriété d’empêcher l’ivresse et de préserver des maux de tête. Au lierre on joignait souvent dans les couronnes le myrte ou l’ache. Puis l’usage s’introduisit de remplacer les couronnes de feuillage par des fleurs, auxquelles on attribuait les mêmes propriétés à cause de leurs parfums. Il y avait les partisans des feuilles et les partisans des fleurs. Chez les Grecs, dit Pline le naturaliste, deux médecins, Mnésithée et Callimaque, ont écrit, en particulier, sur les couronnes qui peuvent affecter le cerveau ; car l’usage des couronnes n’est pas indifférent à la santé. C’est dans la joie surtout et dans la gaieté des festins ‘que les odeurs s’insinuent sans qu’on s’en aperçoive. La propriété qu’on attribuait à certaines plantes d’empêcher les effets de l’ivresse, aurait suffi pour faire proscrire les couronnes par les Pères de l’Église, qui voyaient là un danger pour la sobriété qu’ils prescrivaient. C’est le vin et la débauche, dit saint Clément d’Alexandrie, qui ont introduit dans les festins ce criminel usage des couronnes... Cet usage était inconnu aux anciens Grecs. Nous ne le trouvons établi ni chez les amants de Pénélope ni chez les Phéaciens. Dans les banquets somptueux, non seulement on portait des couronnes sur la tète, mais encore on en mettait en écharpe, et des guirlandes de lierre décoraient fréquemment les salles de festins. C’est également pour empêcher l’ivresse que l’usage s’était introduit dans les banquets de désigner un personnage qu’on appelait le roi du festin. Ce personnage était habituellement le maître de la maison, et son rôle ne devait pas toujours être facile, car il avait pour mission de maintenir les bienséances sans toutefois altérer en rien la gaieté du festin. Plutarque énumère avec complaisance les qualités requises pour exercer avec succès cette fonction délicate. Le roi des gens conviés pour un festin doit être entendu aux festins mieux que personne. Or il possédera ce genre de mérite, s’il ne se laisse pas facilement gagner par l’ivresse et s’il ne recule jamais devant le vin. En effet, celui qui s’enivre devient injurieux et inconvenant ; et, d’un autre côté, celui qui reste constamment sobre est désagréable ; il est propre à faire le pédagogue plutôt qu’à présider un festin. Le roi du festin ne doit pas autoriser les choses déshonnêtes, mais il ne doit pas mettre en fuite le plaisir... Il faut encore qu’il ait le plus possible l’expérience du caractère des convives ; qu’il sache quels changements le vin opère en eux, à quelle passion ils sont le plus portés, et comment ils supportent le vin pur. Car on ne saurait nier que, si les différents vins doivent se mélanger d’eau dans des proportions différentes, chaque buveur n’ait aussi sa mesure de vin. Le roi du festin doit la connaître, et, la connaissant, il faut qu’il l’observe. De cette manière, comme le bon musicien, il augmentera chez l’un l’intensité du boire, chez l’autre il la relâchera, la diminuera, et il amènera les différentes natures à une harmonie, à une concordance parfaite. Il ne mesurera pas l’égalité à la coupe et au verre, mais à l’âge et à la force du corps, et il servira chacun selon ce qu’il peut porter. S’il est difficile qu’un roi de festin connaisse toutes ces particularités, au moins est-il séant qu’il possède à fond des notions générales sur les complexions -naturelles et sur les âges...

LES LITS DE TABLE. — L’usage des lits de table, inconnu en Grèce à l’époque où turent composés les poèmes homériques, doit être pourtant fort ancien, car on en voit sur des vases dont on fait remonter la fabrication au vile siècle avant notre ère, d’après le caractère des lettres de l’ancien alphabet corinthien qui composent l’inscription. Cependant l’ancienne coutume de s’asseoir ne fut pas abandonnée partout, et les lits de table, employés surtout dans les villes ioniennes, furent longtemps l’apanage de la classe opulente. Il y avait des contrées, comme la Laconie, où l’habitude de dîner couché sur des lits eût été taxée de mollesse, et d’autres, comme la Macédoine, où cette position était au contraire considérée comme un honneur. Il fallait, pour y être admis, avoir fait preuve de valeur à la guerre, ou tout au moins avoir tué un sanglier à la chasse. Enfin, presque partout, les enfants n’étaient pas admis sur les lits de table et on préférait en général leur faire prendre leur repas assis. Enfin on voit rarement des femmes couchées en prenant leur repas, et il semble qu’en Grèce cette position ait été surtout réservée aux hommes.

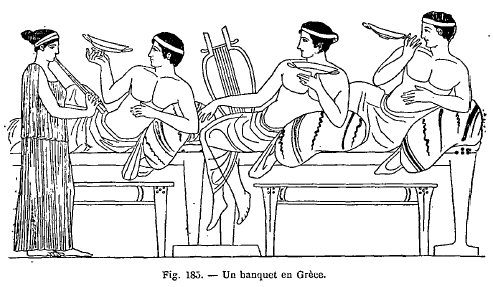

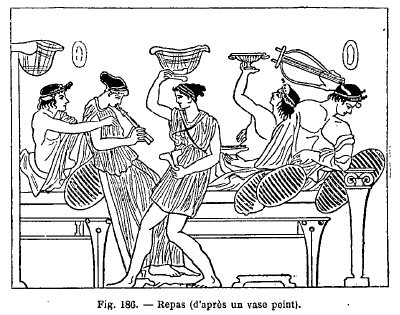

Plusieurs peintures de vases montrent des personnages assis sur des lits, devant lesquels sont de petites tables très basses et qui paraissent être de forme rectangulaire. Sur la figure 185 on voit deux personnes couchées sur un même lit, et il y en avait quelquefois trois : Fun de ces deux personnages laisse retomber ses pieds en dehors du lit, ce qui est extrêmement rare sur les monuments, mais on voit très bien ici la position du coude gauche, qui est appuyé sur un coussin, tandis que le bras droit est entièrement libre. Cette position ne nous semblerait pas du tout commode pour prendre nos repas, mais il paraît qu’elle plaisait beaucoup aux anciens. Du reste, la position n’était pas exactement la même au commencement ou à la fin des repas : au commencement, on se penchait un peu sur l’estomac, pour être plus à l’aise en mangeant, mais une fois l’appétit satisfait, on se remettait sur le côté. Quand il y avait plusieurs personnes sur le même lit, la première plaçait ses jambes derrière le dos de la seconde, qui plaçait les siennes derrière le dos de la suivante, etc. Plutarque fait remarquer que les convives sont toujours serrés au commencement du repas, tandis qu’à la fin ils sont toujours au large, et il attribue cela à la différente position qu’ils prennent lorsqu’ils sont affamés, ou lorsqu’ils sont repus. On peut observer sur les monuments qui présentent des repas, que les personnages occupent en général une étendue moindre que ne le comporterait le développement entier de leur corps. Cela tient à ce que les convives ne se tenaient ni tout à fait de face, ni tout à fait de côté par rapport à la table ; ils étaient posés obliquement sur le lit que la ligne des jambes traversait en diagonale. Il y avait une table devant chaque lit, et, comme cette table était fort petite, il est probable qu’on en changeait aussi souvent qu’il y avait de services. Il est certain du moins qu’un grand dîner n’impliquait aucunement une grande table, et que, quand il y avait de nombreux convives, il y avait aussi plusieurs tables. Les auteurs sont en cela d’accord avec les monuments. Nous lisons dans un passage de Ménandre : Cuisinier, je te trouve bien importun ! voilà trois fois que tu me demandes combien nous ferons de tables. Que t’importe de faire huit tables, ou deux ou une seule. Ce passage, cité par Athénée, est accompagné de plusieurs fragments d’auteurs perdus, d’où il semble résulter que les gens aisés avaient plusieurs salles à manger contenant un nombre différent de lits et de tables. — Antiphane : Il y avait une belle salle à sept lits et de suite une autre à neuf. — Eubule : Arrange la salle à sept lits ; couvre cinq lits à la sicilienne, et mets-y cinq coussins de Sicile. — Anaxandride : Sur-le-champ on couvrit le lit dans la salle à trois et l’on amena des musiciens au vieillard. En Grèce, on était généralement deux personnes sur chaque lit, rarement trois. Hérodote dit en parlant du banquet offert à Mardonius par Attaginus de Thèbes : Il y avait cinquante convives thébains, et nul n’avait un lit pour lui seul, mais sur chaque lit étaient placés un Perse et un Béotien. Quant à la disposition des lits dans une même salle, il est assez difficile d’en juger d’après les vases peints : on y voit presque toujours les lits rangés à côté les uns des autres, mais cet aspect peut bien venir tout simplement de l’absence de perspective (fig. 186).

Le luxe déployé dans les festins alla toujours en croissant durant la période macédonienne, et les coutumes des Grecs se confondirent complètement avec celles des Romains sous l’époque impériale. Apulée nous donne la description d’un banquet : Je me rendis à ce festin, où je trouvai une grande quantité de convives qui composaient l’élite de la ville. Les lits, d’une magnificence extrême, étaient en bois de citronnier incrusté d’ivoire ; et les couvertures étaient des étoffes brodées d’or. Il y avait de grands vases à boire, aussi variés par leurs formes élégantes qu’uniques par leur prix : ici, le verre se découpait avec les plus savantes ciselures ; là, le cristal étincelait de mille et mille facettes ; ailleurs, c’était l’argent à l’éclat si pur, l’or aux feux étincelants ; on y voyait jusqu’à des coupes particulières merveilleusement taillées dans l’ambre pour l’usage des festins. Ce qu’on ne saurait s’imaginer s’y trouvait réuni. Il y avait plusieurs écuyers tranchants, magnifiquement vêtus. Les mets sans nombre étaient servis de la manière la plus gracieuse par des jeunes filles ; de jeunes garçons, aux cheveux bouclés et au costume élégant, présentaient à chaque instant du vin vieux dans des vases faits de pierres précieuses. Quand les flambeaux eurent été apportés, les propos de table s’animèrent : ce fut un feu croisé de rires, de bonnes plaisanteries et d’épigrammes. |

Malgré

tant de sages précautions, ceux qui sortaient d’un festin copieux n’avaient

pas toujours la démarche assez assurée pour rentrer tranquillement chez eux

sans être accompagnés. Aussi il était d’usage de les faire reconduire chez

eux, quand ils n’avaient pas eux-mêmes des domestiques pour les soutenir au

besoin. C’est à cette coutume qu’il est fait allusion dans la petite scène

représentée sur la figure 184, où les personnages ont revêtu la forme de

petits génies. Celui qui revient du banquet en chantant maintient son

équilibre en appuyant son bras sur l’épaule d’un petit génie qui tient un

flambeau allumé, et ils sont précédés par un autre qui porte une lanterne

allumée. En effet, les banquets ne finissaient habituellement qu’à une heure

assez avancée de la nuit.

Malgré

tant de sages précautions, ceux qui sortaient d’un festin copieux n’avaient

pas toujours la démarche assez assurée pour rentrer tranquillement chez eux

sans être accompagnés. Aussi il était d’usage de les faire reconduire chez

eux, quand ils n’avaient pas eux-mêmes des domestiques pour les soutenir au

besoin. C’est à cette coutume qu’il est fait allusion dans la petite scène

représentée sur la figure 184, où les personnages ont revêtu la forme de

petits génies. Celui qui revient du banquet en chantant maintient son

équilibre en appuyant son bras sur l’épaule d’un petit génie qui tient un

flambeau allumé, et ils sont précédés par un autre qui porte une lanterne

allumée. En effet, les banquets ne finissaient habituellement qu’à une heure

assez avancée de la nuit.