LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME II — LA FAMILLE DANS L’ANTIQUITÉ

CONSTITUTION DE LA FAMILLE — V. - LA FAMILLE EN GRÈCE

|

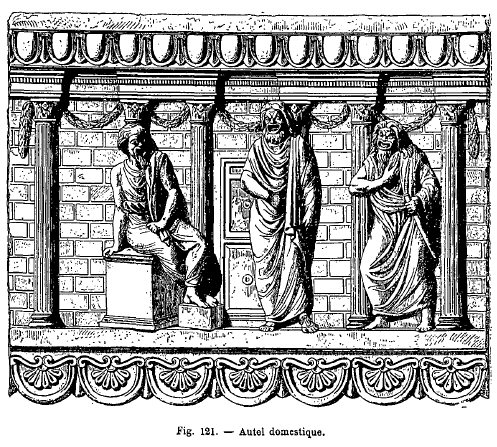

LA PATERNITÉ. - LE FOYER DOMESTIQUE. - LES LOIS CONJUGALES. - LE GYNÉCÉE. - LE CÉLIBAT. - LES ÉTRANGERS. - LES SERVITEURS. LA PATERNITÉ. — Toutes les lois et toutes les coutumes qui régissent la famille antique partent de l’idée religieuse qu’on attachait à la paternité. Le père, c’est-à-dire l’être pourvu du pouvoir créateur, est essentiellement revêtu du caractère divin, mais ce caractère n’appartient pas à la femme, qui porte l’enfant et le nourrit, mais ne lui donne pas l’étincelle de vie. Cette idée, qui est commune à toute l’antiquité, est très nettement exprimée dans les Euménides d’Eschyle : Vous êtes mère, dit Apollon, mais votre enfant, ce n’est pas vous qui lui avez donné véritablement la vie. Vous n’êtes que la nourrice du germe nouveau-né. La mère, étrangère à l’hôte qu’elle a reçu, abrite l’enfant jusqu’au bout si le ciel ne vient à la traverse. De cette manière de voir, ressortent les deux principes constitutifs de la famille antique : 1° le culte des ancêtres, culte qui s’adresse aux aïeux du sexe masculin, mais non à ceux du sexe féminin, qui ne sont pas considérés comme revêtus du caractère divin ; — 2° la subordination absolue de la femme à l’homme, subordination qui est de plus en plus accentuée, à mesure qu’on remonte plus avant dans les temps primitifs. LE FOYER DOMESTIQUE. — En dehors des rites officiels et de l’ingérence du sacerdoce, on trouve dans les sociétés antiques un culte spécial à la famille, le culte des ancêtres. Ce culte a pour autel le foyer domestique, et pour pontife le père de famille, destiné à devenir dieu lui-même et à recevoir de ses enfants les honneurs qu’il rend à celui qui l’a engendré. En donnant la vie à son fils, le père lui transmettait le droit de recevoir un jour l’hommage de ses descendants et le devoir d’accomplir les rites sacrés que réclamaient ses aïeux. Aussi la stérilité de la femme entraînait nécessairement le divorce ; car le mariage avait pour but suprême, non une association mutuelle, mais la continuation de la race. Pour veiller à la perpétuité de la famille, on avait, à défaut d’enfant, la ressource de l’adoption. Tout le plaidoyer de Démosthènes contre Léocharès est fondé là-dessus. L’enfant adopté était initié au culte domestique, et son ancienne famille lui devenait étrangère, à tel point que son père naturel n’avait plus le droit de conduire ses funérailles. Dans un procès athénien où l’on contestait à un fils adoptif la légitimité de l’adoption, le défendeur s’écrie : Ménéclès ne voulait pas mourir sans enfants, il tenait à laisser après lui quelqu’un pour l’ensevelir et pour lui faire dans la suite les cérémonies du culte funèbre... Si vous annulez l’adoption, vous ferez que Ménéclès sera mort sans laisser de fils après lui, qu’en conséquence personne ne fera les sacrifices en son honneur, que nul ne lui offrira les repas funèbres, et qu’enfin il sera sans culte. (ISÉE.) Pour être adopté, il fallait être émancipé par sa propre famille. L’émancipation impliquait le renoncement au culte de ses véritables ancêtres. L’autel primitif de la famille était la pierre du foyer. Le feu y était perpétuellement entretenu et on y déposait avant le repas les prémices de la nourriture. C’est là aussi que se faisaient les libations du vin, et chaque jour, la famille assemblée adressait sa prière à la divinité protectrice. Dans la tragédie d’Euripide, Alceste sacrifiant sa vie pour sauver son époux ne manque pas d’invoquer son foyer : Ô divinité maîtresse de cette maison, c’est la dernière fois que je m’incline devant toi et que je t’adresse mes prières ; car je vais descendre où sont les morts. Veille sur mes enfants qui n’auront plus de mère ; donne à mon fils une tendre épouse, à ma fille un noble époux ; fais qu’ils ne meurent pas comme moi avant l’âge, mais qu’au sein du bonheur ils remplissent une longue existence. Placé au centre de l’habitation, l’autel domestique était un lieu sacré et le fugitif qui s’asseyait ‘sur la cendre de l’autel était par cela seul réputé inviolable. Ce caractère d’asile donné à la pierre du foyer a fourni plus tard aux poètes comiques le sujet de plusieurs situations burlesques. Ainsi dans le Revenant de Plaute, un esclave, pour échapper à la colère de son maître, va s’asseoir sur la pierre du foyer, et là, certain de l’impunité, il nargue tous ceux qui tenteraient de s’approcher de lui. Un sujet analogue est représenté (fig.121) sur un petit bas-relief en terre cuite.

LES LOIS CONJUGALES. — Il est impossible de savoir historiquement quelle a été l’origine du mariage en Grèce. Les anciens attribuaient cette institution à Cécrops, personnage regardé aujourd’hui comme mythologique. Ce fut chez les Athéniens, dit Athénée, que Cécrops établit le premier l’union individuelle d’un homme et d’une femme ;’ car, avant lui, les femmes étaient en commun, et personne ne connaissait son père dans le nombre de ceux qui pouvaient l’être.

Un Athénien n’a pas le droit d’épouser une étrangère, et la loi a prévu le cas où il y aurait une tromperie : Si quelqu’un marie une étrangère à un Athénien, comme étant sa fille, il perdra ses droits civils ; ses biens seront confisqués et le tiers appartiendra à l’accusateur. Tout citoyen non interdit pourra le poursuivre devant les thesmothètes, juges des étrangers. Le but de cette loi est clairement indiqué dans un plaidoyer de Démosthènes : le cas est grave, car l’accusée Neæra n’est pas seulement une étrangère, mais une courtisane, et la famille dans laquelle elle est entrée contrairement aux lois occupe une haute position dans la cité ; si elle est condamnée, elle sera chassée ou même vendue. L’orateur, après avoir démontré que Neæra est étrangère et qu’elle a mené une vie dissolue, supplie les juges de ne pas tolérer un pareil opprobre. De retour dans vos maisons, dit-il, que pourrez-vous dire à une épouse, à une fille, à une mère, après avoir absous cette femme ? D’où venez-vous ? demanderont-elles. — Nous venons de juger. — Qui ? ajouteront-elles aussitôt. — Neæra, direz-vous sans doute. — Pourquoi ? — Parce que étant étrangère, elle a épousé un citoyen contre la loi ; parce qu’elle a marié sa fille, couverte de souillure, à Théogène, au chef de la religion ; parce que cette même fille a célébré les sacrifices secrets... Après vous avoir entendu : Eh bien, qu’avez-vous fait ? répliqueront-elles. — Nous l’avons acquittée. Les Athéniennes les plus modestes seront révoltées que vous jugiez une Neæra digne de partager avec elles les droits civils et religieux ; aux plus vicieuses vous déclarerez qu’elles peuvent suivre toutes leurs fantaisies, puisque la loi et les juges leur assurent l’impunité... Permis désormais à la femme dissolue d’épouser qui elle voudra et d’attribuer ses bâtards au premier venu. Ayez égard à nos citoyennes, et n’empêchez pas la fille d’un Athénien pauvre de s’établir. A présent, quelle que soit l’indigence de la jeune vierge, la loi lui fournit une dot suffisante, pour peu qu’elle ait reçu de la nature une figure agréable. Mais si vous outragez cette loi, si vous l’infirmez par l’acquittement de Neæra, l’infamie des prostituées va passer sur le front des filles de vos concitoyens qui, faute de dot, ne pourront être mariées ; et la courtisane jouira de tous les privilèges des femmes honnêtes : libre à elle, en effet, de s’entourer d’une famille, de prendre place aux initiations, aux sacrifices, de partager tous les droits civils. Ainsi, que chacun de vous soit bien convaincu qu’il va prononcer pour une épouse, pour une fille, pour une mère, et tous pour Athènes, ses lois, ses temples, ses cérémonies saintes. Que, grâce à votre arrêt, la vertueuse mère de famille ne soit pas confondue avec la lie de son sexe ; que la citoyenne formée par une éducation pudique, et mariée par la loi, ne descende pas au rang d’une étrangère qui, plusieurs fois le jour, a connu plusieurs époux, esclave docile à toutes les exigences de la débauche. LE GYNÉCÉE. — Les femmes mariées vivaient dans un appartement spécial qu’on appelait le gynécée, et elles ne participaient nullement aux occupations ou à la société de leurs maris. Sauf la polygamie, leur existence était assez semblable à celle que les femmes mènent encore aujourd’hui dans les pays orientaux. Aucun homme ne pouvait pénétrer dans leur appartement, et comme il eût été malséant à une femme de se montrer dans la rue sans être accompagnée, la galanterie, telle qu’elle a été comprise dans le monde moderne, n’existait pour ainsi dire pas dans la société grecque. Les femmes étant recluses, et les hommes, même mariés, pouvant sans aucune honte fréquenter les courtisanes, il y avait en réalité deux classes de femmes : les épouses des citoyens, que tout le inonde respectait et qui n’avaient aucun rapport avec ce que nous appelons aujourd’hui le monde ; les courtisanes, dont le salon était le rendez-vous des hommes opulents, et qui avaient clans les affaires de la cité une influence bien plus réelle, quoique indirecte. C’est pour cette raison que l’adultère tient si peu de place dans la littérature ; les Grecs n’auraient pas compris du tout le sel de la plupart de nos comédies modernes. Les peintures de vases qui se rapportent à la vie intime des femmes peuvent se rattacher à trois catégories de sujets : ceux qui montrent les occupations du ménage, ceux qui ont trait à la toilette, et ceux qui représentent les distractions que pouvaient avoir les femmes grecques dans leur vie de recluses.

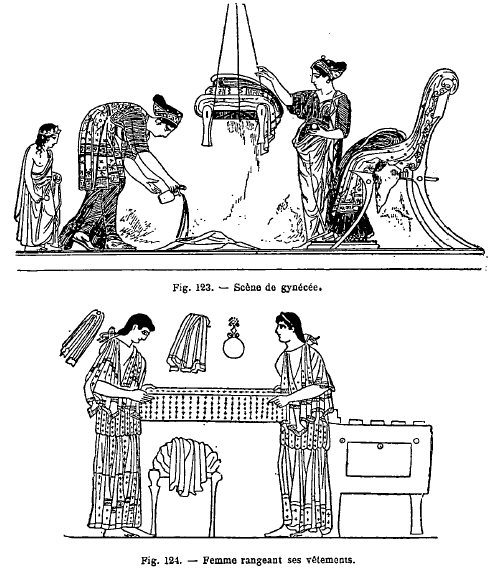

Dans la première catégorie nous rangerons les figures 123 et 124 qui montrent des femmes occupées à nettoyer ou à ranger des vêtements. Les sujets qu’on voit représentés ont un caractère absolument intime ; mais, parmi ceux qui vont suivre, il y en a quelques-uns auxquels les archéologues attribuent un caractère soit religieux, soit mythologique. Nous n’avons pas à nous en préoccuper, car ce n’est pas le sens caché des symboles que nous devons étudier, mais simplement l’apparence extérieure des représentations. Ainsi on peut donner un none mythologique aux deux personnages représentés sur la figure 125, le sujet n’en montre pas moins une femme assise qui regarde dans son miroir l’effet de sa coiffure pendant que sa servante déplie devant elle une sorte d’écharpe qui va sans doute entrer dans son ajustement. C’est donc une simple scène de toilette que nous devons voir ici.

Il en sera de même pour la figure 126, où nous trouvons une femme nue entre ses deux servantes. L’une d’elles verse un vase dont l’eau coule à flot sur le dos de la baigneuse. L’autre tient en main le miroir et la cassette où sont renfermés les onguents.

Les peintures de vases nous montrent quelquefois des petites scènes qui sont de nature à jeter un certain jour sur les habitudes intimes des femmes grecques et que nous ne devons pas négliger, puisque aucun document écrit ne nous vient en aide sur cette question. Voici, par exemple (fig. 127), une femme abritée sous son parasol, qui tourne la tête vers une autre femme ; celle-ci vient de se baigner et est en train de presser sa chevelure au-dessus d’une vasque d’eau. La présence du parasol indique un endroit où le soleil arrive d’aplomb, c’est-à-dire une cour, et la vasque d’eau montre la présence d’une fontaine dans cette cour, ce qui s’accorde d’ailleurs parfaitement avec ce que nous connaissons de la disposition des maisons grecques. Remarquons en passant que cette cour appartenait sans nul doute au gynécée, qui n’était pas toujours situé au premier étage comme on l’a dit quelquefois. Dans tous les cas, il devait y avoir dans les maisons une petite cour où les femmes pouvaient se livrer aux soins de leur toilette sans redouter les regards indiscrets.

Les Grecs étaient passionnés pour la musique, et ce goût que les femmes partageaient avec les hommes, a donné lieu à un assez grand nombre de représentations dont quelques-unes peuvent se rattacher au sujet qui nous occupe. La lyre (fig. 128), et la double flûte charmaient souvent les loisirs du gynécée (fig. 129).

Une grande distraction des jeunes filles était aussi d’avoir des animaux privés, et les anciens étaient arrivés à domestiquer certaines bêtes qu’on ne voit guère aujourd’hui qu’à l’état sauvage. C’est ainsi que sur la figure 130 nous voyons deux jeunes filles en présence d’une grue et d’une perdrix privées. La coutume d’avoir dans sa maison des animaux complètement inutiles et qui servaient simplement de joujoux à leurs maîtresses était devenue générale à la fin de l’empire romain. Les pères de l’Église, qui battaient en brèche tous les usages de la vieille société, se sont élevés fortement contre cette habitude qu’ils considéraient comme contraire à la charité chrétienne. Quelques-unes, dit saint Clément d’Alexandrie, élèvent et nourrissent à grands frais des oiseaux de l’Inde et des paons de Médie. Elles préfèrent une petite chienne de Malte à une veuve chaste et modeste ; elles n’ouvrent point leur demeure à l’orphelin sans asile, mais elles la remplissent de perroquets. Elles exposent sur la voie publique les enfants nés dans leurs maisons et nourrissent avec soin de nombreux poulets. Des vieillards pauvres et vertueux sont pourtant aussi beaux que des singes, aussi éloquents que des rossignols.

LE CÉLIBAT. — Les célibataires étaient méprisés dans toute la Grèce, mais plus particulièrement à Sparte. Lycurgue, dit Plutarque, attacha au célibat une note d’infamie les célibataires étaient exclus des combats gymniques des filles, et les magistrats les obligeaient, pendant l’hiver, de faire le tour de la place tout nus, en chantant une chanson faite contre eux, et qui disait qu’ils étaient punis avec justice pour avoir désobéi aux lois. Dans leur vieillesse, ils étaient privés des honneurs et des égards respectueux que les jeunes gens rendaient aux vieillards. De là vint que personne ne blâma ce qu’un jeune Lacédémonien dit à Dercyllidas, qui d’ailleurs était un général de grande réputation. Un jour qu’il entrait dans une assemblée, ce jeune homme ne se leva point pour lui faire place, et lui dit : Tu n’as point d’enfants qui puissent un jour me céder la place. Si les hommes sans famille n’étaient pas honorés, il va sans dire qu’il en était de même des femmes. En dehors des femmes mariées, il n’y avait guère en Grèce que les courtisanes, et les écrivains anciens ont pris soin de nous renseigner sur leurs mœurs. Les écrivains, si discrets lorsqu’il s’agit des femmes honnêtes, parlent, continuellement des courtisanes, et quelques-unes, comme Laïs et Aspasie, ont acquis une véritable célébrité qui du reste est due à leur esprit bien plus qu’à leurs aventures. Leur salon était souvent le rendez-vous des hommes les plus éminents, qui n’hésitaient pas à les consulter sur les questions les plus délicates. Dans un dialogue rapporté par Xénophon, Socrate cause avec un de ses disciples ; il est question des avantages et des inconvénients qu’un mari peut trouver dans une épouse très jeune, dont il aurait en quelque sorte fait lui-même l’éducation. Ces maris, que tu me dis qui possèdent de bonnes compagnes, demande le disciple, est-ce qu’ils les ont élevées eux-mêmes ? — C’est une question qui mérite examen, reprend Socrate ; mais Aspasie, à qui je te présenterai, t’instruira de cela plus pertinemment que moi. Il ne faut pas se tromper sur le terme de courtisanes, qui est souvent employé par les auteurs anciens dans des sens très différents. Quand on parle d’Aspasie, par exemple, il ne faut pas donner au mot de courtisane une signification trop littérale ; mais si l’on voulait faire un rapprochement historique, on le trouverait peut-être dans Ninon de Lenclos. En somme, les grandes courtisanes historiques de la Grèce répondaient à peu de chose près à ce que l’on appellerait aujourd’hui les femmes galantes. N’étant pas, comme les femmes mariées, recluses dans le gynécée, elles avaient un salon où se réunissaient les beaux esprits, que leur conversation amusait, et qui venaient s’y délasser de leurs travaux et de leurs affaires. Toutefois les courtisanes de ce genre étaient assez rares même à Athènes, et la plupart du temps le mot de courtisane s’applique uniquement à des femmes dissolues et universellement méprisées. Au reste, si nous en croyons Épicrate, les courtisanes les plus célèbres arrivaient à une vieillesse assez triste : Cette Laïs est à présent oisive et ivrognesse, ne faisant que regarder pendant la journée ceux qui boivent et qui mangent. Elle me paraît ressembler aux aigles, qui, dans la force de leur âge, fondent des montagnes pour enlever et dévorer des chevreaux et des lièvres, tant ils ont de force ; mais qui dans la vieillesse se tiennent sur le faîte des temples, dévorés eux-mêmes par la faim ; et l’on regarde cela comme un mauvais augure. Laïs pourrait donc être regardée de même. En effet, lorsqu’elle était jeune et dans toute sa fraîcheur, elle était intéressée et d’une extrême fierté. Mais, depuis que les années, l’ont portée au bout de sa carrière, et que le bel ensemble de sa personne est tombé en ruines, elle va de tous côtés boire avec le premier venu. Un statère, une pièce de trois oboles est une fortune pour elle et elle tend la main à tout le monde indistinctement gour recevoir l’argent qu’on veut bien lui donner. LES ÉTRANGERS. — A Athènes et dans la plupart des cités grecques, le titre de citoyen constitue un privilège. Les étrangers domiciliés dans la ville relèvent d’une juridiction spéciale et la naturalisation ne peut être obtenue que par un décret du peuple, fondé sur un service rendu à la république. Aussi, dans chaque cité, ceux qui n’étaient que résidants constituaient une classe à part, et à laquelle sa position exceptionnelle donnait une situation particulière. A Athènes, par exemple, la loi avait des rigueurs terribles : Si un étranger, dit-elle, cohabite avec une citoyenne par intrigue ou par une fraude quelconque, tout Athénien pourra l’accuser devant les thesmothètes. S’il est condamné, qu’il soit vendu lui et ses biens dont le tiers sera dévolu à l’accusateur. Dans toutes les villes grecques il y avait un assez grand nombre de familles établies dans chaque cité, mais n’y exerçant pas les privilèges de citoyen, néanmoins elles conservaient complètement leurs mœurs et leur liberté d’allure. Dans les Syracusaines, Théocrite nous rapporte une conversation de femmes grecques venues à Alexandrie sous les Ptolémée. Gorgo. Praxinoé est-elle au logis ? — Eunoa. Vous voici bien tard ! Oui, elle y est. — Praxinoé. Je suis émerveillée de te voir. — Eunoa, donne un siège, mets-y un coussin. — Gorgo. Il n’est pas nécessaire. — Praxinoé. Assieds-toi donc. — Gorgo. Heureuses les âmes sans corps ! Praxinoé, quelle peine pour arriver ici ! Je suis excédée. Partout des quadriges, des gens à chlamydes, à bottines, des soldats sous les armes ; partout une foule immense ; et quel trajet ! J’ai cru n’arriver jamais. — Praxinoé. C’est mon imbécile de mari qui est venu me loger au bout du monde, dans un antre plutôt que dans une maison ; c’est pour nous séparer, je crois. Qu’il aime à me contrarier. Oh : c’est ma mort que cet homme-là. — Gorgo. Ma chère, ne parle pas ainsi de ton mari devant cet enfant ; vois comme il te regarde. — Praxinoé. Zéphyrion, mon fils, va, ce n’est pas de ton papa que je parle. — Gorgo. Par Proserpine ! cet enfant comprend. Il est beau, ton papa. — Praxinoé. Dernièrement, comme on dit, son père allait acheter du nitre et du fard pour moi, et ce grand génie m’apporte du sel. — Gorgo. Mon mari Dioclidas, ce bourreau d’argent, n’en fait pas d’autres. Il acheta hier, pour sept drachmes, cinq toisons, vrai poil de chien, besaces en lambeaux, haillons pièce sûr pièce. Mais prends ton voile et ta mante, et allons au palais du grand roi Ptolémée voir la fête d’Adonis. On m’a dit que la reine a préparé une pompe solennelle. — Praxinoé. Chez les grands tout est grand. On conte ce qu’on veut à ceux qui n’ont rien vu. — Gorgo. Il est temps de partir. Il est toujours fête pour les oisifs. — Praxinoé. Eunoa, de l’eau. — Ah ! qu’elle est lente ! Le chat veut se reposer mollement. — Mais remue-toi donc ; — vite, de l’eau ; c’est de l’eau qu’il me faut d’abord. Avec quelle grâce elle l’apporte ! Allons, verse ; mais, maladroite, pas si fort. Malheureuse, vois comme ma robe est trempée ! C’est assez ; je suis lavée comme il plait aux dieux. — La clef de cette armoire ? Donne-la-moi. — Gorgo. Cette robe à longs plis te sied à merveille, Praxinoé. Dis-moi, qu’en vaut l’étoffe ? — Praxinoé. Je t’en prie, ne m’en parle pas, Gorgo ; une ou deux mines d’argent fin, peut-être plus encore, sans la broderie qui m’a coûté un travail infini. — Gorgo. Du moins tu dois être contente. — Praxinoé. Il est vrai. — Mon manteau et mon voile, place-les avec goût. — Je ne t’emmène pas, mon fils, il y a des loups et les chevaux mordent les petits enfants. — Pleure tant que tu voudras, je ne veux pas te faire estropier. — Partons. Holà ! nourrice, fais jouer l’enfant, appelle le chien et ferme la porte. — Grands dieux, quelle foule ! Comment traverser ? C’est une vraie fourmilière. — Ô Ptolémée ! depuis que ton père s’est élevé au rang des dieux, que de bienfaits tu verses sur nous ! Le voyageur aujourd’hui marche en sûreté, sans craindre de hardis fripons, de vrais Égyptiens. — Ma chère Gorgo, qu’allons-nous devenir ? ce cheval se cabre ! Qu’il est rétif !... Sotte Eunoa, veux-tu reculer ?... Il va tuer son maître... J’ai bien fait de laisser mon fils à la maison. — Gorgo. Rassure-toi, Praxinoé, ils nous ont dépassées et sont déjà prés de la place d’armes. — Praxinoé. Enfin, je respire ! le cheval et le froid serpent, voilà ce que j’ai toujours craint depuis mon enfance. Hâtons-nous, car la foule s’approche. — Gorgo. Vois, Praxinoé, vois quelle foule sur la porte ! — Praxinoé. C’est à faire trembler. — Gorgo, donne-moi la main ; toi, Eunoa, prends celle d’Eutychidus, et tiens-toi bien à lui de peur de t’égarer. Nous entrerons tous ensemble... Eunoa, serre-toi près de nous... Ah ! ciel ! mon manteau est déchiré. Que Jupiter vous soit propice, seigneur étranger ; mais, je vous en prie, ménagez mon manteau. — Quelle cohue ! on nous presse comme des pourceaux... On étouffe Eunoa !... Allons, ferme, et tu passeras... Très bien ! Ah ! tout le monde est entré. — Gorgo. Approche, Praxinoé ; vois cette tapisserie ; qu’elle est belle ! Que ces tissus sont fins ! on dirait l’ouvrage des dieux. — Praxinoé. Auguste Minerve ! Quelles mains ont tissé ces ouvrages ? Quels artistes ont peint ces figures ? On croit les voir marcher ! Ce ne sont pas des peintures, mais des êtres vivants ! Combien l’homme a d’esprit ! Comme il est admirable, là, couché sur ce beau lit d’argent et les joues embellies d’un tendre duvet, le trop aimable Adonis, aimé même aux enfers ! — Un étranger. Paix donc, bavardes impitoyables, qui roucoulez comme des tourterelles vos syllabes traînantes. — Gorgo. Par Tellus, d’où sortez-vous donc, l’ami ? Que vous importe notre babil ? Commandez à vos esclaves. Voudriez-vous par hasard nous dicter des lois ? Sachez que nous sommes Corinthiennes d’origine, aussi bien que l’illustre Bellérophon, et que nous parlons la langue du Péloponnèse. Eh bien ! défendrez-vous à des Doriennes de parler dorien ? — Praxinoé. Ô Proserpine ! gardez-nous d’un nouveau maître ; un seul nous suffit. Mon ami, sachez que je ne vous crains pas. — Gorgo. Tais-toi, Praxinoé ! La célèbre Argienne, dont le talent l’emporte sur celui de Sperchis, va chanter les louanges d’Adonis. Je suis sûre qu’elle va commencer, voilà qu’elle prélude... Ah ! quel plaisir ! — Gorgo. Praxinoé, quel chant ! Femme heureuse ! Oh ! oui, elle est heureuse de son admirable talent ! Quelle voix mélodieuse !... Mais il est temps de partir : Dioclidas est à jeun, et quand il a faim, malheur à qui l’aborde ! Cette petite pièce, d’un caractère absolument intime, est extrêmement curieuse, parce qu’elle nous initie aux caquetages des femmes grecques à propos de leurs maris. On y voit aussi percer le dédain que les Grecs avaient pour les autres nations : il semble à entendre ce qu’on y dit de l’Égypte, qu’avant le règne de Ptolémée, qui est un prince grec, ce pays était plongé dans une sorte de barbarie.

Le nombre des domestiques était assez considérable dans les maisons riches, et leur emploi était à peu près le même que de nos jours.

Les jeunes filles d’Ionie étaient particulièrement recherchées pour exercer des fonctions analogues à celles que remplissent aujourd’hui les femmes de chambre. Elles passaient pour s’entendre fort bien aux choses de la toilette, et elles avaient presque toutes un certain talent pour la musique et pour la danse. Mais la légèreté de leur caractère avait aussi des inconvénients dont il est fait mention dans le Marchand de Plaute : Demiphon. — Ce serait un scandale si une fille de cette figure accompagnait dans les rues une mère de famille : on verrait tout le monde la regarder, la manger des yeux, lui faire des signes, lui lancer des œillades, la pincer, l’appeler, nous ennuyer, venir faire un vacarme devant chez nous. Ma porte serait charbonnée d’inscriptions galantes. Le monde est si méchant qu’on accuserait ma femme et moi d’être des entremetteurs ; j’ai bien besoin de cela !... J’achèterai à ta mère une bonne grosse fille bien laide, comme il en faut à une mère de famille, une Syrienne ou une Égyptienne. Elle moudra, filera, recevra le fouet et nous n’aurons jamais d’esclandre à notre porte pour ses beaux yeux. |

Le

mariage a été consacré par la loi dans toutes les cités grecques ; partout

aussi il a été constitué exclusivement au point de vue de la cité. La femme

est citoyenne ; elle appartient à son mari, mais elle est protégée par les

lois de son pays. Un citoyen ne peut épouser qu’une citoyenne, et les enfants

de sa femme légitime héritent seuls de son nom et de son patrimoine. S’il a

des enfants avec ses concubines, la loi ne les reconnaîtra pas. La monogamie

est donc le premier principe du mariage

Le

mariage a été consacré par la loi dans toutes les cités grecques ; partout

aussi il a été constitué exclusivement au point de vue de la cité. La femme

est citoyenne ; elle appartient à son mari, mais elle est protégée par les

lois de son pays. Un citoyen ne peut épouser qu’une citoyenne, et les enfants

de sa femme légitime héritent seuls de son nom et de son patrimoine. S’il a

des enfants avec ses concubines, la loi ne les reconnaîtra pas. La monogamie

est donc le premier principe du mariage

LES SERVITEURS

LES SERVITEURS Les

peintures de vases montrent souvent des servantes apportant des

rafraîchissements ou des fruits placés dans un panier qui est généralement

posé sur leur tête

Les

peintures de vases montrent souvent des servantes apportant des

rafraîchissements ou des fruits placés dans un panier qui est généralement

posé sur leur tête