LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME II — LA FAMILLE DANS L’ANTIQUITÉ

CONSTITUTION DE LA FAMILLE — IV. - LA FAMILLE EN ASIE

|

LA POLYGAMIE ORIENTALE. - LA FAMILLE CHEZ LES HÉBREUX. - LES REPAS DES HÉBREUX.- MARIAGES BABYLONIENS. - LES REPAS ASSYRIENS. - USAGES DE LA PERSE. - USAGES LYDIENS. LA POLYGAMIE ORIENTALE. — La polygamie a toujours existé en Orient. A quelques nuances près, la famille orientale est constituée partout comme une simple propriété. La femme est comme la chose de l’époux, elle n’a aucun droit personnel, elle est honorée si elle est féconde, méprisée ou ‘chassée si elle est stérile, mais nulle part on ne la voit maîtresse de maison, nulle part on ne la voit avoir une autorité quelconque dans la famille, un rôle dans la société. Le mari peut en prendre plusieurs, s’il le désire, et leur donner au même titre le nom d’épouse : les enfants qui naissent appartiennent au père et augmentent sa richesse, au même titre que les agneaux que ses brebis mettent bas. Femmes, enfants, bestiaux, tout cela appartient également au chef de la famille, dont l’autorité est partout incontestée. Ce caractère est surtout frappant dans la vie patriarcale, mais on le retrouve dans toutes les sociétés orientales, dans la vie politique aussi bien que dans la vie de famille. Habituellement c’est le fils aîné qui succède au père, et la famille qui s’est augmentée par les collatéraux se transforme en tribu : quand les tribus, au lieu d’être errantes, parviennent à se grouper d’une façon fixe, la monarchie s’établit, et le roi possède son peuple comme le père de famille possède sa femme et ses enfants. Nous verrons quelques différences entre les diverses nations de l’Orient, qui se modifient peu à peu à mesure que la civilisation se développe, mais le régime fondamental demeure le même au fond et peut, quant à la famille, se résumer ainsi : possession absolue et sans contrôle de tous les membres par le chef. LA FAMILLE CHEZ LES HÉBREUX. — La polygamie était admise chez les Hébreux, au moins dans les temps primitifs. Les patriarches ont plusieurs femmes, et dans la grande période historique du peuple hébreu, on voit les rois, notamment Salomon, avoir de grands harems organisés comme ceux de tous les monarques orientaux. Néanmoins la polygamie ne paraît pas avoir été dans les habitudes de la nation, et elle disparaît tout à fait à partir de la captivité de Babylone. Les rabbins assurent même que, bien que les livres de Moïse ne défendent pas la polygamie, elle n’existait dans le peuple que d’une manière tout à fait accidentelle : par exemple, un homme marié dont la femme était stérile en prenait ordinairement une autre. Mais nous voyons par l’histoire d’Abraham que l’enfant qu’un patriarche avait d’une servante était peu de chose à ses yeux, puisqu’il n’hésite pas à le chasser et à le laisser sans ressource quand sa femme- légitime est devenue mère à son tour. D’un autre côté, Jacob épouse Lia et Rachel sans que l’une des deux sœurs soit subordonnée à l’autre. Tout ce qu’on peut affirmer, c’est que, si la polygamie existé, la nation en fait rarement usage. Le mari était maître absolu de sa femme et pouvait la renvoyer : Quand quelqu’un aura pris une femme et qu’il se sera marié avec elle, s’il arrive qu’elle ne trouve pas grâce devant ses yeux, parce qu’il aura trouvé en elle quelque chose d’infâme, il lui écrira une lettre de divorce, et, la lui ayant mise entre les mains, il la renverra hors de sa maison. La loi juive spécifie, comme on voit, que la répudiation doit avoir pour cause une chose infâme ; mais comme elle institue le mari seul juge du cas d’infamie, la femme reste vis-à-vis de lui sans aucune garantie légale. Cette infamie, au reste, ne saurait être l’adultère, car l’adultère est puni, non de la répudiation, mais de la mort. Pour l’homme qui aura commis adultère avec la femme d’un autre, on fera mourir l’homme et la femme adultères. Un usage assez singulier qu’on trouve chez les Juifs consiste à épouser la femme de son frère, lorsqu’elle est devenue veuve : l’enfant qui naissait de cette seconde union passait pour appartenir au premier mari. C’est pour cela que Juda dit à Onan : Viens vers la femme de ton frère, et prends-la pour femme, et suscite des enfants à ton frère. Les filles qu’on mariait n’étaient pas dotées, mais bien plutôt vendues par leur père. Cet usage, que nous retrouvons chez plusieurs autres nations orientales, est attesté par plusieurs passages de la Genèse, et notamment dans l’histoire de Jacob, qui donne sept années de son travail pour avoir Lia et sept autres pour avoir Rachel. Au reste, si quelqu’un avait séduit une fille qu’il ne pouvait pas épouser, il devait payer la même somme que s’il l’épousait. Le texte est formel à cet égard : Si quelqu’un suborne une vierge qui n’était point fiancée, il faut qu’il la dote, la prenant pour femme. Mais si le père de la fille refuse de la lui donner, il lui comptera autant d’argent qu’on en donne pour la dot des vierges. Une fille ne pouvait hériter de son père que si celui-ci n’avait pas d’enfants mâles, et parmi les garçons c’était l’aîné qui primait ses : frères. Le pouvoir absolu du père de famille durait pour ses fils tant qu’il vivait ; mais il perdait toute autorité sur sa fille dès qu’il l’avait mariée. Telle est dans l’ensemble la constitution de la famille chez les Hébreux. LES REPAS DES HÉBREUX. — Chez les Hébreux le principal repas se faisait à midi : Alors Joseph vit Benjamin avec eux et dit à son maître d’hôtel : Mène ces hommes dans la maison, et tue quelque bête et l’apprête ; car ils mangeront à midi avec moi. Cette heure de midi est signalée à plusieurs reprises dans la Bible comme celle des repas. Mais il arrivait sans doute que les gourmands les prolongeaient quelquefois un peu tard, car Isaïe se plaint de ceux qui commencent leurs festins le matin et le continuent jusqu’au crépuscule. A l’origine, les Hébreux mangeaient assis. Jacob dit à son père : Lève-toi, je te prie, et assieds-toi, et mange de ma chasse, afin que ton âme me bénisse. Plus tard l’usage semble avoir prévalu, du moins dans les classes riches, d’être couchés en mangeant. Un prophète s’élève contre ceux — qui couchent sur des lits d’ivoire, et mangent les agneaux choisis du troupeau et les veaux près du lieu où on les engraisse. Au reste, les textes sont souvent sujets à interprétation, et l’absence de tout monument figuré nous réduit à ne pouvoir faire que des conjectures. L’usage du pain était général parmi les .Hébreux dès la plus haute antiquité ; on voit aussi l’usage des gâteaux dès le temps des patriarches. Abraham s’en alla en hâte dans la tente de Sarah et lui dit : Hâte-toi, prends trois mesures de fleur de farine, pétris-les et fais des gâteaux. Pour moudre le grain, on se servait du moulin à bras, et il y en avait dans toutes les maisons. Le moulin se composait de deux parties : la partie inférieure, qui restait immobile, et la partie supérieure, que des femmes esclaves faisaient tourner. La cessation du bruit que produit le moulin est dans la poésie hébraïque l’image de la désolation. La viande pouvait se faire rôtir ou bouillir ; les deux procédés étaient connus : Et ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là ; ils la mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères. N’en mangez rien à demi cuit, ni qui ait été bouilli dans l’eau ; mais qu’il soit rôti au feu, sa tête avec ses jambes et ses entrailles. On engraissait les animaux pour la table des riches : Or les vivres de Salomon, chaque jour, étaient trente cores (environ 3 hectolitres) de fine farine, et soixante tores d’autre farine, dix bœufs gras et vingt bœufs des pâturages, et cent moutons, sans les cerfs, les daims et la volaille engraissée. Le poisson était aussi fort en usage, et les Phéniciens de Tyr en apportaient au marché de Jérusalem. Nos collections ne possèdent pas d’ustensiles de table ayant appartenu aux Hébreux ; mais il est probable que par la forme, ils ne devaient pas différer essentiellement de ceux dont se servaient les Égyptiens. Ils étaient en métal ou en terre, mais le métal é ait préféré, et les prescriptions religieuses se montrent sévères envers les poteries de terre, qui doivent être impitoyablement cassées quand elles ont une souillure, tandis que les ustensiles de métal ou de bois peuvent être simplement lavés. Or le contact avec la chair morte de certains animaux suffisait pour constituer une souillure : S’il en tombe quelque chose, quand elles seront mortes, sur quoi que ce soit, il sera souillé, soit vaisseau de bois, soit vêtement, soit peau ou sac ; quelque vaisseau que ce soit, dont on se sert à faire quelque chose, sera mis dans l’eau et sera souillé jusques au soir, et après cela il sera net. Mais s’il en tombe quelque chose dans quelque vaisseau de terre que ce soit, tout ce qui sera dans ce vaisseau sera souillé, et vous casserez le vaisseau. Le législateur dit encore, un peu plus loin, à propos des souillures : Et le vaisseau de terre que celui qui est impur aura touché sera cassé ; mais tout vaisseau de bois sera lavé dans l’eau. Avec de pareilles prescriptions, l’usage des poteries de terre devait être peu répandu, et il est présumable que les gens riches avaient des ustensiles de métal, et que les pauvres devaient se servir de cuillères ou d’écuelles de bois. (Lévitique, ch. IX et XV.)

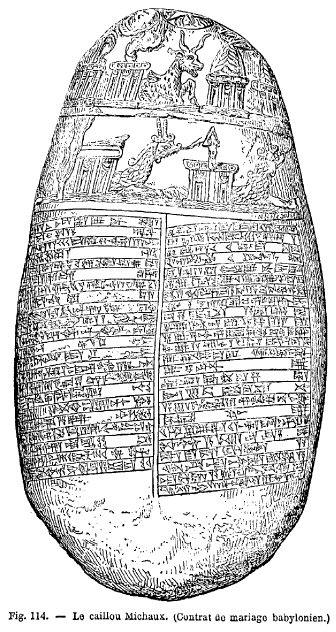

Ce qui vient à l’appui de ce récit d’Hérodote, ce sont les petites olives en terre cuite qui ont été trouvées. Ces olives, percées d’un petit trou étaient attachées au cou des filles ainsi acquises, et portaient une petite inscription contenant le nom du mari, celui de la femme et la date de l’acquisition. Plusieurs de ces olives sont au musée du Louvre. L’une d’elles porte l’inscription suivante : Mannutamat, qu’a acquise Bakit-Alsi, le jour de la fête de Sabat, l’an 9 de Mérodachbaladan, roi de Babylone. Deux autres olives portent des inscriptions analogues : il n’y a que le nom de changé. Il est pourtant supposable que, dans les familles riches, les jeunes filles n’étaient pas ainsi envoyées au marché ; on sait même que le père constituait quelquefois une dot à sa fille en lui assurant un immeuble. C’est un de ces contrats que représente le fameux caillou Michaux, pierre babylonienne qu’on peut voir à la Bibliothèque nationale (fig. 114). L’inscription indique la nature de l’immeuble, qui est placé sous la garantie d’imprécations terribles : les divinités babyloniennes sont figurées en haut du caillou et ont sans doute pour mission de protéger la mariée. LES REPAS ASSYRIENS. — Les fouilles de Koyoundjik ont mis au jour un monument unique en son genre et infiniment précieux par les renseignements qu’on y trouve sur le mobilier royal. Le roi est ici dans son harem, mollement étendu sur un lit de repos, près duquel est une table fort petite, mais somptueuse. Au pied du lit, la reine, assise en face de lui sur un fauteuil, prend part au festin (fig. 115). La fête est égayée par de jeunes esclaves qui accompagnent leurs voix des accords de la harpe.

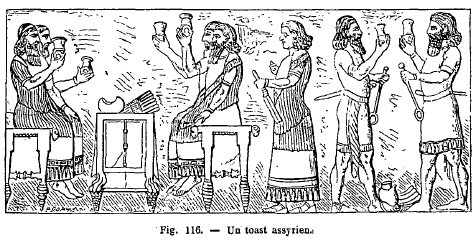

Ce roi est Assarhaddon ; à Khorsabed, le terrible Sargon n’apparaît que sous l’éclat de la majesté royale, mais il semble qu’ici la vie soit plus molle et plus douce. Ce bas-relief, dont nous ne donnons qu’un fragment, est extrêmement important pour l’histoire des mœurs de l’antiquité, parce que c’est le plus ancien monument où l’on voit un homme dîner en demeurant couché sur son lit ; d’après cela, cet usage qui s’est répandu dans tout le monde antique aurait eu son origine en Assyrie, car nous n’avons jamais rien vu de semblable en Égypte. Le lit sur lequel repose le roi est extrêmement élégant, et on peut en dire autant de la table, dont les pieds en griffes de lion portant sur un cône renversé sont du plus bel effet. La femme assise auprès de lui est sur un fauteuil assez élevé, ce qui l’oblige à poser sur un tabouret ses pieds, qui sans cela seraient pendants. L’usage de se tenir couché sur des lits n’était pourtant pas général, car nous voyons (fig. 116) des personnages ayant le verre en main et assis devant une table. C’était peut-être un privilège royal que de se tenir couché pendant qu’on dînait : aucun texte ne nous éclaire sur ce sujet. Mais une particularité qu’il est bon de signaler ici, c’est que les personnages qui tiennent leur verre le portent en l’air, comme s’ils faisaient une invocation à propos de la liqueur sacrée. Les deux qui sont debout semblent même vouloir rapprocher leurs coupes, comme s’ils allaient trinquer : si cette explication est acceptable, nous aurions ici la plus ancienne représentation d’un toast, car rien de pareil ne se voit sur les monuments égyptiens.

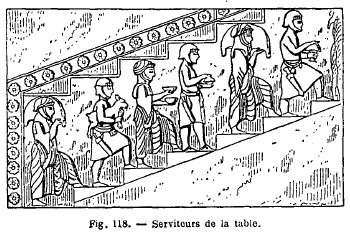

USAGES DE LA PERSE. — Du peu de renseignements que l’on possède sur la constitution de la famille dans l’ancienne Perse, il résulte pourtant que la polygamie était admise dans tous les rangs de la société : seulement il est présumable que les riches seuls en profitaient. Le harem royal, élevé à la hauteur d’une institution d’État avait un développement immense et une magnificence sans égale. Les historiens nous montrent le roi entouré de ses concubines et vivant néanmoins avec la reine, qui ne se formalise nullement de cet entourage. Ces mœurs, du reste, étaient communes à tout l’Orient. Un autre usage qu’on retrouve aussi chez plusieurs peuples d’Asie, c’est celui de vendre les filles à celui qui veut les épouser. Cet usage, d’ailleurs, existait également chez les Grecs de l’âge héroïque, comme nous le voyons dans l’histoire des filets de Vulcain, où l’époux outragé par Vénus réclame de Jupiter l’argent qu’il lui a donné pour posséder sa fille. Quant au rôle de la femme dans la famille, il est le même dans toute l’Asie : elle appartient en propre à son mari, qui est son seul juge si elle est coupable, et son maître en tout temps et pour toutes choses. Les monuments relatifs aux usages de la table chez les Perses font absolument défaut, mais les textes sont assez nombreux, au moins pour ce qui concerne la table du roi ; car les historiens anciens, lorsqu’ils veulent parler des usages orientaux, parlent assez volontiers du monarque, mais jamais des particuliers. Athénée, qu’il faut toujours consulter lorsqu’il s’agit des repas, cite le passage suivant d’Héraclide de Cumes : Ceux qui servent le roi de Perse à table, dit-il, sont occupés la moitié du jour aux préparatifs du repas. Quant aux convives du roi, les uns mangent hors de la salle, et on les voit quand on veut ; les autres sont dans l’intérieur avec le roi, mais ils ne mangent pas à la même table : il y a deux salles en face l’une de l’autre, dans l’une desquelles le roi mange ; les convives sont dans l’autre. Le roi les voit à travers un rideau tiré devant la porte ; mais eux ne le voient point. Lorsque le roi fait une débauche (or il en fait souvent), il y a au plus douze personnes qui mangent avec lui ; c’est ordinairement après le souper, le roi ayant mangé seul à sa table et les autres à la leur. Alors un des eunuques appelle ces douze compagnons de la bouteille ; lorsqu’ils sont tous réunis, ils boivent avec le roi, mais non pas du même vin, et ils sont assis à terre, tandis que lui est couché sur un lit à pieds d’or. En général, le roi dîne et soupe seul ; quelquefois sa femme et ses fils soupent avec lui. Pendant le repas, plusieurs concubines chantent et jouent des instruments : l’une d’elles prélude, et les autres chantent toutes ensemble. Le souper du roi semblerait être de la plus grande somptuosité si l’on en jugeait par ce qu’on dit ; mais si l’on examine bien, on verra que tout y est fait avec économie et réglé avec l’ordre le plus précis. Il en est de même à l’égard des autres Persans constitués en dignité. On tue, il est vrai, pour le service du roi, mille bêtes par jour, savoir : des chevaux, des bœufs, des ânes, des cerfs, nombre de moutons ; il se consomme aussi beaucoup d’oiseaux, tels que des autruches d’Arabie, des oies, des coqs ; mais on ne sert de tout cela aux convives du roi qu’avec mesure, et ils peuvent emporter ce qui reste : les autres viandes se portent au pavillon des gens que le roi nourrit et qui se partagent tout entre eux par portions égales, tant pain que viande. Si, d’un côté, les soldats grecs reçoivent de l’argent pour leur solde, de l’autre, les militaires persans reçoivent ces aliments de la part du roi à titre de payement. L’armée faisait partie de la maison royale et les soldats étaient nourris à ses frais, ce qui explique le chiffre de mille bêtes par jour qui serait incompréhensible sans cela. Les bas-reliefs de Persépolis ne reproduisent pas ces grands repas de corps, mais on voit sur l’un d’eux toute une légion de serviteurs qui gravissent les marches d’un escalier monumental en portant tous des provisions de bouche ; ce sont les gens de la maison du roi qui vont préparer le repas (fig. 118).

Au sujet de l’étiquette qui entourait la -personne royale, les historiens nous fournissent encore quelques renseignements. Lorsque les échansons des rois, dit Xénophon, leur présentent la coupe, ils tirent avec une cuillère un peu de la liqueur qu’elle contient ; ils la versent dans leur main gauche et l’avalent ; s’ils y avaient mêlé du poison, ils en seraient les premières victimes. Aux yeux des Grecs, les Perses étaient sous le rapport de la cuisine des êtres tout à fait extraordinaires. Hélas ! dit le comique Antiphane, cité par Athénée, que pourraient faire des Grecs qui vivent si mesquinement ! des mangeurs d’herbes, et qui n’ont qu’une obole à dépenser pour trois ou quatre lambeaux de viande ! Vivent nos ancêtres ! ils vous mettaient des beaufs, des cerfs, des agneaux tout d’une pièce en broche. Enfin, n’a-t-on pas vu un cuisinier, chose prodigieuse, il est vrai, faire rôtir un chameau entier et le servir tout brûlant au roi de Perse ? Les mêmes faits sont racontés par plusieurs auteurs ; ainsi dans les Acharniens d’Aristophane, l’ambassadeur qui revient de la cour de Perse raconte qu’on y sert des beaufs entiers cuits au four. Hérodote est encore plus explicite, et il attribue la même coutume non seulement au roi, mais encore à tous les Perses de la classe opulente. Les Perses honorent plus que tout autre jour celui de leur naissance ; ils le célèbrent par un festin plus abondant ; les riches, ce jour-là, étalent un bœuf, un cheval, un chameau et un âne rôtis tout entiers à la fournaise ; les pauvres se contentent de servir sur leur table une tête de menu bétail. Ils n’ont point beaucoup de plats, mais de nombreux hors-d’œuvre, qu’on leur apporte l’un après l’autre. Aussi disent-ils que les Grecs sortent de table affamés ; on ne leur offre rien de bon après le repas, ajoutent-ils, et si on leur apportait quelque bonne chose, ils ne cesseraient pas de manger. D’après le même historien, l’eau du Choaspe, rivière qui coule aux pieds des murs de Suze, était la seule dont le roi usât, et lorsqu’il était loin, on la mettait dans des flacons d’argent, après l’avoir fait bouillir, et on la plaçait sur des chariots à quatre roues traînés par des mulets. On raconte aussi que le roi de Perse récompensait d’une manière extraordinaire ceux qui inventaient quelque mets nouveau capable de flatter son goût, mais il tenait essentiellement à ce que rien ne fût apporté de l’étranger et à ce qu’on ne servit à sa table que des aliments provenant de ses États. Athénée rapporte à ce sujet une anecdote assez curieuse. On servait sur la table du roi de tous les aliments que produisaient les pays de sa domination, et c’étaient comme les prémices de chacun. Le roi pensait qu’il ne devait user d’aliment ni solide ni fluide tiré de l’étranger ; et cet usage devint ensuite une loi positive dans ses États. Mais un de ses eunuques lui ayant servi des figues sèches parmi les desserts, le roi demanda de quel pays elles venaient. Dès qu’il eut su qu’elles venaient d’Athènes, il donna ordre à ses pourvoyeurs d’en acheter jusqu’à ce qu’il lui fût possible d’en manger sans les payer. On dit que l’eunuque qui lui en avait servi ne l’avait fait que pour lui rappeler le souvenir de déclarer la guerre aux Athéniens. Après la mort, on ne devait ni brûler le corps, ni l’ensevelir, ni le jeter dans une rivière : c’eût été souiller le feu, la terre ou l’eau. On avait deux manières différentes de se débarrasser du cadavre sans dommage pour la pureté des éléments. On pouvait le recouvrir d’une couche de cire et l’enterrer : l’enduit passait pour empêcher la souillure qu’aurait produite un contact direct avec la terre ; on pouvait l’exposer en plein air et le laisser dévorer aux oiseaux et aux bêtes de proie : en ce cas de grandes tours rondes servaient de cimetières. USAGES LYDIENS. — L’Asie Mineure, par sa situation entre la Grèce et l’Orient, et par sa population mêlée d’éléments grecs et d’éléments asiatiques, servait naturellement d’intermédiaire entre les deux nations dont les mœurs déteignaient également sur elle. Mais, dans les temps primitifs, l’Asie, dont l’industrie était beaucoup plus avancée, avait naturellement la prépondérance et imposait son goût à la Grèce, tandis que le contraire est arrivé dans la période macédonienne.

La figure 119 représente Hercule couché sur son lit, mais ce n’est, pas le personnage mythologique que nous devons voir ici, c’est le meuble et le costume lydiens. Nous retrouverons en Grèce et en Étrurie, des lits analogues, mais cette forme est d’origine lydienne, et la coutume de dîner couché vint également de l’Orient par la Lydie. Il est bon de remarquer toutefois que cet usage n’est pas mentionné dans Homère, et rien n’autorise à croire qu’il existât au temps de la guerre de Troie.

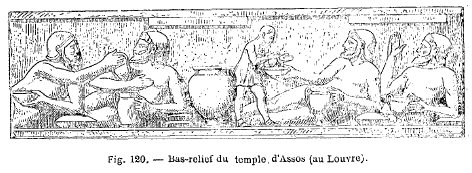

Un bas-relief du temple d’Assos (fig. 120) montre que l’habitude de prendre ses repas couché existait en Asie Mineure dans une antiquité assez reculée. Toutefois la construction du temple d’Assos est postérieure à l’époque homérique. Ce bas-relief présente en outre une particularité assez remarquable, qu’il a été difficile de rendre dans la gravure à cause de l’état trop dégradé de la sculpture : les personnages représentés sur le monument d’Assos se distinguent par des yeux très relevés aux angles et un type analogue à celui que nous avons remarqué sur des monuments étrusques, et notamment sur le beau sarcophage du Louvre (tome Ier, fig. 510). Cela n’a rien de surprenant, puisque les Étrusques sont considérés comme venant d’Asie Mineure. Mais le même caractère se retrouve également sur les figures du temple d’Égine, tandis qu’on ne le voit plus sur le Parthénon et les autres monuments de la Grèce. Les habitants de l’Asie Mineure passaient pour extrêmement

voluptueux. Athénée nous fournit quelques renseignements sur leurs repas : Les Lydiens, dit-il, ont

un certain mets qu’ils appellent candaule ; mais il y en a de trois

différentes espèces, tant ce peuple s’étudiait à raffiner sur ce qui pouvait

flatter les sens. Hégésippe de Tarente dit qu’on le prépare avec de la viande

bouillie, du pain râpé, du fromage de Phrygie, de l’aneth et du bouillon

gras. Alexis en fait mention. C’est un cuisinier qui parle dans un dialogue : A. - En outre, nous vous

servirons un candaule. B. - Loin d’en avoir mangé, je

n’en ai jamais entendu parler. A. - C’est quelque chose

d’admirable et de mon invention. Quelque copieux que je vous le serve, vous

sucerez vos doigts jusqu’à les ronger nous ferons aussi des itrious. B. - L’ami, fais-les très blancs

; ensuite tu songeras à un plat de saline de poissons ordinaires et à un plat

de viande ; aussitôt tu nous ajouteras un plat d’œufs durs hachés, du lait

nouveau pour une sauce au miel, du fromage frit en poêle, ce que tu feras en

coupant des tranches de fromage nouveau de Cythne. A. - Et quelque grappe de raisin,

sans douté ; une chorie, un verre de vin doux, car on en répand toujours quelques

gouttes dans les autres assaisonnements ; c’est ce qui fait l’essentiel du

repas. B. - Eh ! l’ami, je crois que tu ne songes qu’à plaisanter. Quitte-moi sur-le-champ, avec tes candaules, tes chories et tous les plats dont tu me parles. Peste soit de tous ces délices ! Les Lydiens, dit Hérodote, prétendent avoir inventé les jeux qui leur sont communs avec les Grecs. Voici quel est leur récit : Sous le roi Athis, fils de Manès, une famine cruelle dévora toute la Lydie. Le peuple pendant longtemps en prit son parti ; mais ensuite, comme elle persistait, il chercha des adoucissements ; chacun s’ingénia d’une manière ou d’une autre. C’est alors qu’ils inventèrent les dés, les osselets, la balle et tous les autres jeux de cette sorte, excepté les dames, car ils n’en réclament pas l’invention. Voici comment ils les employèrent contre la famine : de deux journées, ils en passaient une tout entière à jouer, afin de point songer à prendre de nourriture ; pendant l’autre, ils suspendaient les jeux et mangeaient. |

MARIAGES BABYLONIENS

MARIAGES BABYLONIENS

Le

service de la maison du roi se faisait par des eunuques : c’est au moins ce

qui parait résulter des monuments. La figure 117 montre un eunuque tenant en

main deux coupes d’une forme particulière. Il les porte au moyen d’une anse

qui est placée à la partie supérieure du récipient ; dont la base est une

tête de lion. Ces coupes, ne pouvant pas être posées sur la table, se

vidaient probablement d’un seul trait, comme les rhytons des Grecs ; mais

leur forme ne permet pas de croire qu’on les buvait de la même manière, au

moyen d’un jet s’échappant par un petit trou.

Le

service de la maison du roi se faisait par des eunuques : c’est au moins ce

qui parait résulter des monuments. La figure 117 montre un eunuque tenant en

main deux coupes d’une forme particulière. Il les porte au moyen d’une anse

qui est placée à la partie supérieure du récipient ; dont la base est une

tête de lion. Ces coupes, ne pouvant pas être posées sur la table, se

vidaient probablement d’un seul trait, comme les rhytons des Grecs ; mais

leur forme ne permet pas de croire qu’on les buvait de la même manière, au

moyen d’un jet s’échappant par un petit trou.