LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME PREMIER — LES PEUPLES DE L’ANTIQUITÉ

L’ITALIE. — I. - NOTIONS GÉNÉRALES

|

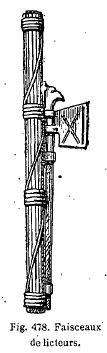

CONSTITUTION PHYSIQUE DE L’ITALIE. - LES POPULATIONS PRIMITIVES. - LES INSIGNES D’AUTORITÉ : LICTEURS, CHAISE CURULE, CONSULS, PRÉTEURS, QUESTEURS, TRIBUNS, ÉDILES, ETC. - LES EMBLÈMES IMPÉRIAUX. - L’APOTHÉOSE. CONSTITUTION PHYSIQUE DE L’ITALIE. — L’Italie est bornée, au nord, par les Alpes, qui la séparent de l’Europe centrale et septentrionale, et de tous les autres côtés elle est entourée par les eaux de la Méditerranée. La mer qui baigne ses côtes avait reçu le nom de mer Tyrrhénienne, à l’occident, mer Ionienne, au sud, et mer Adriatique, du côté de l’orient. Outre son territoire continental, l’Italie possède trois grandes îles, la Sicile, la Sardaigne et la Corse, qui s’y rattachent directement par les productions du sol et par la population, mais dont une seule, la Sicile, a eu dans l’antiquité une grande importance historique. La configuration du sol italien divise l’ensemble du pays en plusieurs contrées distinctes et qui ont joué dans l’histoire un rôle spécial. Au nord, la vaste plaine du Pô, coupée par, de grands lacs, sillonnée de rivières et parfaitement circonscrite par les Alpes, a été de bonne heure envahie par les Gaulois, qui s’y sont fortement établis. Cette contrée, que les Romains appelaient la Gaule cisalpine, n’offrait aucun des caractères de l’Italie proprement dite, et n’est entrée que tard dans le mouvement de la civilisation. La véritable péninsule ne commence qu’avec le mouvement tournant des Apennins. LES POPULATIONS PRIMITIVES. — La plus grande obscurité enveloppe les origines historiques du peuple italien, La population qui a laissé les traces les plus anciennes est généralement regardée comme appartenant à la race pélasgique. Les monuments cyclopéens qui couvrent l’Italie comme la Grèce semblent indiquer une souche commune, malgré les différences du langage. Toutefois l’histoire nous montre les deux peuples se développant parallèlement, mais non d’une façon identique. De part et d’autre, des invasions viennent implanter sur le sol des populations nouvelles ; mais tandis que, en Grèce, la race conquérante des Hellènes se mêle partout à la race primitive et associe son génie propre à celui des anciens habitants, un phénomène inverse se produit en Italie. L’ancienne population Italiote est refoulée dans ses montagnes, sans pouvoir s’assimiler aux conquérants étrusques ou aux colons grecs qui viennent s’établir sur son sol et couvrir ses côtes de villes florissantes. Cette population de montagnards conserve un caractère de rudesse et une simplicité de mœurs qui forment un singulier contraste avec la brillante civilisation qui la presse de toutes parts. Les Grecs et les Étrusques se sont établis en Italie d’une manière tout à fait différente. Les Grecs ont fondé un grand nombre de villes dans la Sicile et l’Italie méridionale ; ils ont toujours formé leurs établissements sur le bord de la mer et, s’occupant exclusivement du commerce maritime, n’ont jamais pénétré dans l’intérieur des terres ; ils ont conservé entièrement leurs habitudes et leurs traditions nationales, sans rien emprunter, mais aussi sans rien donner aux populations indigènes, qu’ils refoulaient loin des côtes, et qui, sur leurs montagnes, se maintenaient dans un état à demi sauvage. Il n’en fut pas de même des Étrusques, qui s’établirent principalement au nord du Tibre, et dont les principales villes étaient toujours dans l’intérieur des terres. Le pays qu’ils habitaient est situé entre l’Arno et le Tibre. Ils ne franchirent ce dernier qu’accidentellement, et le fleuve séparait ainsi deux peuples, l’un transformé parles Étrusques, l’autre formé par les anciens Italiens et demeuré dans un état presque barbare. Ainsi, tandis que l’Étrurie avait déjà une organisation à peu près complète et une civilisation avancée, le Latium conservait une rudesse et une simplicité de mœurs qui formaient avec le pays voisin un contraste frappant. Le Tibre coulait entre deux populations complètement différentes : l’une, formée d’artisans et dirigée par un sacerdoce instruit et versé dans toutes les connaissances qu’on pouvait avoir en ces temps reculés ; l’autre, composée de laboureurs sans besoins, méprisant l’industrie, mais robustes, patients et aptes à recevoir une puissante organisation militaire. C’est au milieu de ces hommes aux mœurs agrestes — dont le Latium était rempli vers le VIIIe siècle avant notre ère — qu’a surgi le peuple romain dont la domination devait s’étendre sur l’Italie d’abord et ensuite sur le monde antique. L’unité romaine s’est faite en passant par diverses phases. Les Romains, peuple à demi sauvage, comme tous ceux qui habitaient l’Italie centrale, avaient sur les autres l’avantage d’être sur les confins de l’Étrurie. Méprisant le travail des mains, ils laissèrent volontiers l’industrie aux Étrusques, mais ils leur empruntèrent leur savante organisation, leurs rites, leur hiérarchie civile, militaire et religieuse ; poursuivant toujours une politique de centralisation, ils unirent toutes les énergies de la vieille race, et formèrent peu à peu la plus formidable armée, et l’a mieux disciplinée, qu’on ait encore vue dans l’histoire. LES INSIGNES D’AUTORITÉ. — Nous avons vu que la démocratie jalouse des Grecs, et particulièrement celle des Athéniens, empêchait les personnages qui dirigeaient les affaires publiques de porter des signes extérieurs marquant l’autorité dont ils étaient revêtus. Il n’en était pas de même chez les Romains, peuple de soldats et de fonctionnaires, ayant un respect profond pour la hiérarchie, et chez lequel le grade où la, fonction devait toujours être visible et facilement reconnaissable. Mais, à l’exception de la louve, dont l’emblème se rattachait à une légende locale, les insignes habituels aux Romains sont presque tous empruntés aux Étrusques. De même que les petits tyrans de la Grèce, antérieurement aux guerres’ médiques ; cherchent à ressembler aux monarques de l’Asie, beaucoup plus riches et régnant sur des contrées plus civilisées, les premiers rois de Rome sont en quelque sorte le décalque des princes qui règnent sur les villes étrusques. Le sceptre des rois étrusques diffère peu par la forme de ceux que nous avons vus en Grèce. Un insigne d’autorité qui est tout à fait spécial à l'Italie, c’est le faisceau et la hache du licteur. Les licteurs, chargés de précéder les magistrats, n’étaient jamais des patriciens, mais ils devaient être citoyens. Leur mission consistait 1° à écarter le peuple dans la rue ; 2° à frapper à la porte du magistrat lorsqu’il rentrait chez lui, ou à celle de la personne chez laquelle il se rendait ; 3° à faire rendre au magistrat qu’ils escortaient les honneurs dus à son rang ; 4° à arrêter les personnes que le magistrat leur désignait, ou à faire exécuter ses sentences.

Les licteurs et tout leur appareil sont d’origine étrusque, comme tous les emblèmes romains. L’Étrurie formait une confédération, et chacune des cités qui la composaient envoyait un licteur ad chef de la confédération. Comme les cités étrusques étaient au nombre de douze, il y eut douze licteurs, et les rois de Rome, imitant leurs voisins, voulurent en avoir le même nombre. Suivant quelques auteurs, cet usage aurait été introduit par Tullus Hostilius : d’autres prétendent, peut-être avec plus de vraisemblance, qu’il remonterait seulement aux Tarquins. Après l’expulsion des Tarquins, la république maintint l’ancien appareil royal pour en revêtir les dépositaires de l’autorité. Les consuls eurent donc, comme les rois leurs prédécesseurs, un cortége de douze licteurs ; mais comme il y avait deux consuls et qu’on ne voulait pas augmenter le nombre des licteurs, un seul à la fois eut droit à cet honneur, au moins dans la ville de Rome : chacun des consuls avait son cortége pendant un mois seulement et le repassait à son collègue le mois suivant.

Un autre caractère attaché à l’autorité, c’est la forme du siége sur lequel se place le fonctionnaire qui en est revêtu. Le plus important parmi les sièges honorifiques est la chaise curule. Sous la république romaine, ce siège était un des insignes des plus hauts fonctionnaires, tels que les consuls, les préteurs ou les censeurs ; les pontifes et les vestales y avaient également droit. La chaise curule des Romains était souvent en ivoire et quelquefois en bronze. Ce siège est d’origine étrusque, comme presque tous les meubles en usage chez les Romains. Sa forme était primitivement celle d’un tabouret à pieds recourbés, et susceptible d’être ouvert ou fermé, comme nos pliants modernes (fig. 480) ; mais elle a présenté par la suite des variations assez notables.

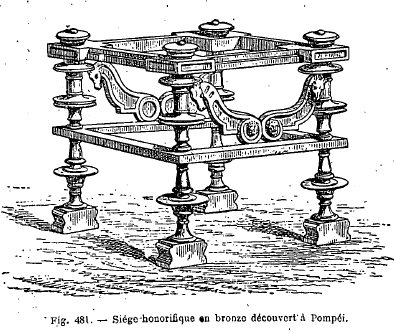

Tout le monde n’avait pas droit à ces sièges honorifiques ; c’était un honneur fort recherché, et on ne l’accordait qu’aux fonctionnaires d’un ordre élevé ou aux citoyens qui avaient bien mérité de la patrie. Pour y avoir droit, il ne fallait rien moins qu’un décret confirmé par le peuple, car cela impliquait une très grande considération chez celui qui l’occupait. Ainsi, sur un cénotaphe de Pompéi, on lit l’inscription suivante : A Caius Calventius Quietus, Augustal. A lui, en récompense de sa munificence, l’honneur du bisellium fut accordé par décret des décurions et avec le consentement du peuple. Au-dessous de cette inscription, on voit un bisellium avec son marchepied. On a découvert, dans les fouilles de Pompéi, des siéges honorifiques en bronze, enrichis de damasquinures de cuivre rouge et d’argent. Les quatre pieds qui les supportent sont façonnés au tour sur un profil très riche, et forment sur le siège- même quatre gros boutons, qui décorent les angles et devaient être, au moins en partie, cachés par les coussins (fig. 481). Le siége est divisé en deux compartiments d’une grandeur à peu près égale. Le compartiment supérieur est rempli par deux espèces de volutes qui partent du centre et vont se terminer aux angles par une tête de cheval, après avoir décrit une courbe assez gracieuse. Au centre sont des médaillons contenant des têtes.

Le consulat, institué l’an 243 de Rome, 509 ans avant Jésus-Christ, a été aboli sous Justinien, après avoir duré 1.050 ans. Les attributions des consuls ont beaucoup varié, puisque, après avoir été, au début, une sorte de pouvoir suprême, le consulat, dès la fin de la République, était devenu une magistrature très limitée, et, à la fin de l’Empire, une fonction purement honorifique. Mais si le rôle et l’action des consuls se sont modifiés suivant les circonstances, leurs insignes sont restés les mêmes, ou du moins n’ont subi que des transformations peu sensibles en apparence. Les emblèmes d’autorité qui caractérisent les consuls sont : 1° la toge prétexte, c’est-à-dire bordée d’une large bande de pourpre ; 2° le laticlave, tunique également bordée de pourpre et accompagnée de nœuds soit de pourpre, soit d’or ; cette bande de pourpre descendait perpendiculairement sur la poitrine. Il est bon de remarquer que ni la bande pourpre dû laticlave ni celle de la toge prétexte n’apparaissent sur aucun monument antique, et qu’il faut sur ce sujet nous en tenir aux descriptions écrites. La raison en est que nous n’avons pas de peintures antiques représentant des magistrats romains, et que, dans les statues, le sculpteur retrace uniquement les objets qui font saillie, sans se préoccuper aucunement des modifications de couleurs qui peuvent être apportées dans le costume. Le préteur est, en quelque sorte le suppléant des consuls, auxquels, il est pourtant inférieur, puisqu’il n’a que six licteurs au lieu de douze. Ses fonctions, d’ailleurs, sont purement civiles, et il ne commande pas les armées : Dans les affaires civiles, il a une robe de pourpre qu’il échange contre une robe noire dans les affaires qui entraînent la peine capitale. Le tribunal où siège le préteur est toujours plus élevé que les bancs où sont les juges : ce magistrat a droit au siège d’ivoire, et, quand il rend la justice, on pose près de lui une lance et une épée pour marquer son pouvoir. Les questeurs, chargés de l’administration des revenus publics, n’ont pas de licteurs, parce qu’ils n’ont pas le droit de faire arrêter un citoyen. Il en est de même pour les censeurs, qui divisent les citoyens en centuries, répartissent les taxes et font le dénombrement du peuple. Contrairement aux usages établis parmi les magistrats romains, dont le rang et la hiérarchie sont toujours visibles dans les emblèmes qui les distinguent, les tribuns du peuple ne portaient aucun insigne extérieur et ne se distinguaient en rien des autres citoyens. Cette simplicité apparente est, d’ailleurs, bien d’accord avec l’institution même du tribunat, magistrature plébéienne chargée de s’opposer aux empiétements des patriciens et, de défendre les intérêts populaires, mais dépourvue des honneurs qu’on rendait aux patriciens chargés de hautes fonctions. A l’origine, les tribuns, accompagnés d’un viator, qui remplissait près d’eux les fonctions de valet, demeuraient assis sur un banc en dehors du Sénat, dans le sein duquel ils ne pouvaient être appelés que sur un ordre spécial des consuls : seulement toutes les décisions du Sénat leur étaient communiquées, et ils pouvaient en empêcher l’application par un seul mot : veto. La puissance tribunitienne ne se borna pas là ; elle alla toujours en croissant pendant là République, et, après avoir été vivement combattue par Sylla, elle finit par être complètement absorbée dans le pouvoir des empereurs, qui réunirent en leur personne l’autorité inhérente à toutes les charges anciennes.

LES EMBLÈMES IMPÉRIAUX. — Primitivement, le terme d’empereur (imperator) était un titre honorifique décerné à un général romain, à la suite d’une grande victoire. Mais il n’appartenait ni au sénat ni au peuple de donner ce titre, l’armée victorieuse avait seule ce droit. Celui qui en avait été revêtu le gardait jusqu’après son triomphe, et, si les honneurs du triomphe ne lui étaient pas accordés, jusqu’au moment où il recevait notification du refus. César, étant dictateur, voulut perpétuer ce titre dans sa personne, et sous le gouvernement fondé par Auguste le terme d’empereur fut appliqué spécialement au chef de l’État, auquel il servit en quelque sorte de prénom ; ainsi l’on dit l’empereur Auguste, tandis que, sous la République, on aurait dit Auguste empereur.

Les statues qui montrent l’empereur avec sa toge sont extrêmement nombreuses. On peut voir, par la figure 485, que l’image d’Auguste ne montre aucun insigne distinctif et le même personnage aurait été représenté de la même manière s’il eût été consul ou même simplement sénateur.

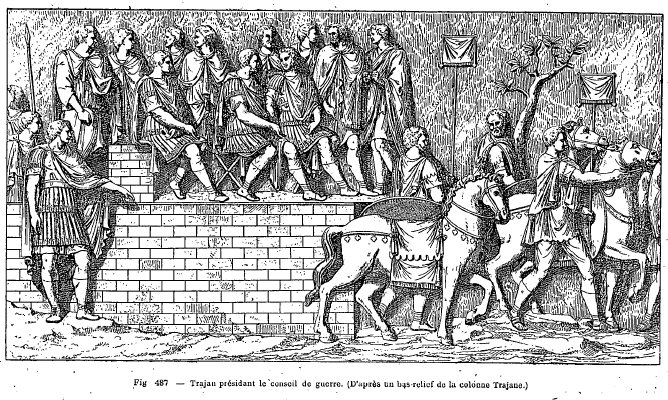

La toge était le vêtement que les empereurs portaient à la ville, parce qu’elle était le costume national des Romains ; ils ne portaient le costume militaire qu’en dehors de Rome. Lorsque l’empereur porte le’ costume de général en chef (fig. 486), son vêtement ne se distingue de celui des autres généraux que parce qu’il est plus riche. Nous n’avons pas à insister sur ces vêtements, que nous décrivons en détail dans la partie de notre travail qui concerne spécialement le costume civil et militaire. Nous ferons seulement remarquer que la couronne de feuilles, qui, pour les soldats romains, était une .marque de valeur et un insigne honorifique, est fréquemment portée par les empereurs, en leur qualité de chef de l’armée. Une belle composition de la colonne Trajane (fig. 487) nous montre l’empereur Trajan présidant le conseil de guerre. L’empereur, monté sur une estrade et entouré de ses officiers, est en grande tenue militaire. Le costume qu’il porte- est exactement pareil, à celui qu’on voit aux deux généraux qui sont assis à ses côtés. Le manteau de ces personnages, fixé sur l’épaule droite, était teint en pourpre, car c’est seulement sous la décadence que le droit de porter un manteau teint en pourpre est devenu l’apanage exclusif de la famille impériale et l’attribut essentiel du souverain.

Cette scène se rapporte à la vie militaire des empereurs ; on peut même rattacher à la même série, malgré son caractère fantastique, le grand camée triomphal (fig. 488) où l’empereur Claude, son épouse, Messaline, et leurs enfants, Britannicus et Octavie, figurent sur un char traîné par deux centaures. Claude est ici représenté dans son costume de triomphateur ; il porte la couronne de laurier, la tunique et la toge. Les centaures foulent aux pieds des barbares, qui sont probablement les Bretons, auxquels il a fait la guerre.

Si la vie militaire des empereurs est expliquée par un assez grand nombre de monuments, il n’en est pas de même pour leur vie civile, et nous ne pouvons, faute de documents graphiques, montrer comment se passaient les réceptions, et quelle tournure avaient les grandes fêtes dont Tacite et Suétone ont donné de si curieuses descriptions, mais nous devons noter l’habitude qu’avaient les membres de la famille impériale de se faire représenter avec les emblèmes des divinités. Un célèbre camée, provenant de l’abbaye de Poissy et qui fait maintenant partie du cabinet impérial de Vienne, va nous en fournir un exemple très complet (fig. 489). — Sur le plan supérieur, Auguste, représenté en Jupiter, est assis sur son trône ; dans sa main droite il tient le lituus augural, et dans la gauche, le sceptre. L’aigle du roi dès dieux est aux pieds du trône, et devant la tête de l’empereur est le signe du capricorne, qui présida à, sa naissance. Derrière le trône, on voit l’Abondance, caractérisée par sa corne, l’Océan, qui porte une épaisse chevelure, et la Terre, qui pose une couronne de chêne sur la tête d’Auguste. L’impératrice Livie, placée à côté de l’empereur et assise sur le même trône, est identifiée avec la déesse Rome : elle porte le casque à triple crête, et tient dans la main droite une lance, tandis que la gauche repose sur le pommeau d’une épée. Près d’elfe est Germanicus, et plus loin Tibère, qui descend de son char triomphal, escorté d’une Victoire ailée placée derrière lui : Dans le plan inférieur, des soldats romains et des auxiliaires érigent un trophée, auquel ils vont attacher quatre prisonniers en costume barbare, deux hommes et deux femmes.

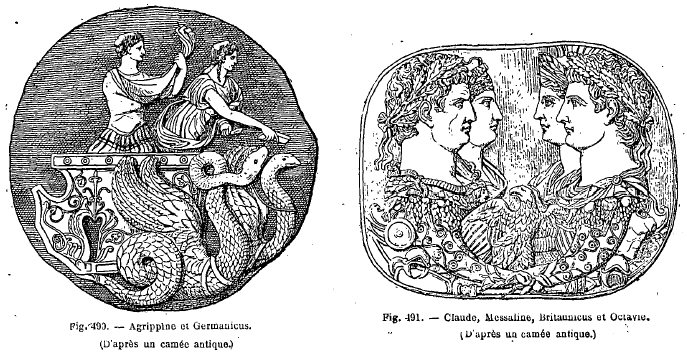

Agrippine et Germanicus sont représentés ensemble dans un superbe camée, où on les voit tous deux debout sur un char traîné par des serpents ailés, analogue à celui de Cérès (fig. 400). Polir rendre l’assimilation plus évidente, Agrippine tient en main les pavots qui sont un attribut de Cérès ; quant à Germanicus, il est simplement revêtu de la cuirasse. Sur un célèbre camée du cabinet de Vienne, on voit les têtes de l’empereur Claude et de Messaline, et, en regard, celles de leurs enfants, Britannicus et Octavie. Claude et Britannicus (fig. 491) sont couronnés de chêne. Le bas est occupé par des cornes d’abondance placées en demi-cercle ; au milieu est un aigle aux ailes déployées, et au pourtour sont des armes.

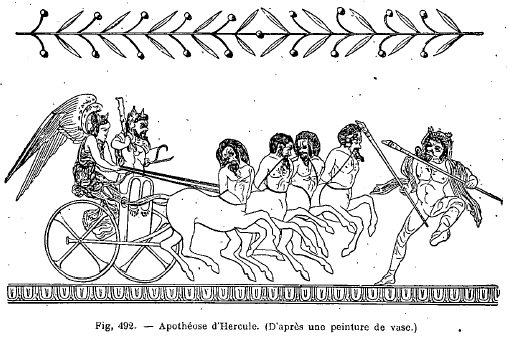

L’APOTHÉOSE. - L’apothéose ou déification était une cérémonie religieuse par laquelle un homme illustre était mis au rang des dieux. Cet usage venait d’une croyance commune aux Grecs et aux Romains, et d’après laquelle les anciens héros étaient après leur mort assimilés à la divinité. Hercule est en Grèce le type le plus complet d’un héros divinisé : tandis que son corps mortel est consumé sur le bûcher du mont Œta, Hercule, monté sur un char que conduit la Victoire, est emporté au séjour des dieux, où il épouse Hébé, la Jeunesse. Cette scène est représentée sur plusieurs monuments. Notre figure 492 offre cela de particulier, que le sujet est traité en caricature. Les centaures qui, sur les sarcophages,d’une date postérieure, sont fréquemment mêlés aux scènes funèbres, traînent le char du héros, à côté duquel est une Victoire ailée, chargée de tenir les rênes. Le caractère étrange des figures, dont quelques-unes rappellent par leur style, l’art de la Chine ou du Japon, n’échappera assurément à personne ; mais la disposition de l’ensemble est la même que celle qu’on voit sur plusieurs monuments.

Cette conception de la Grèce antique s’appliquait uniquement à des héros font anciens, dont la biographie était toujours mêlée d’une foule de récits merveilleux constituant tout naturellement la légende, du nouveau dieu ; la démocratie jalouse des cités grecques n’aurait pas supporté qu’on décernât les honneurs divins à un citoyen vivant, Même pendant la période macédonienne, la déification du souverain ne put entrer qu’indirectement dans les mœurs de la Grèce, et lorsque Alexandre ; par un motif purement politique, se fit proclamer dieu en Égypte, il se déclara fils d’Ammon, divinité complètement étrangère à la Grèce. Ses successeurs furent déifiés par des raisons analogues : dans tout- l’Orient, les insignes royaux étaient associés aux emblèmes divins, et la puissance du roi n’aurait pas paru légitime si la personne royale n’avait pas été mêlée au culte des dieux nationaux. Mais ces princes, qui recevaient officiellement les honneurs divins, changeaient complètement de langage lorsqu’ils parlaient à des Grecs dans l’intimité : témoin Antigone, qui, s’entendant qualifier de dieu par un poète, son compatriote, lui dit en riant d’aller demander à son valet de chambre s’il partageait sa manière de voir. C’est à un tout autre point de vue qu’il faut considérer l’apothéose des empereurs romains. A l’époque où l’Empire s’établit, le sens purement physique des vieux mythes grecs était déjà profondément altéré. On admettait presque universellement que les anciennes divinités, honorées dans les temples, avaient été de simples mortels qui ; par leurs vertus et leurs talents, s’étaient élevés au rang des dieux. On regardait Jupiter comme un ancien roi de Crète, et, pour expliquer comment son culte s’était répandu dans d’autres contrées, on disait qu’il y avait eu plusieurs rois du même nom, qu’on avait plus tard confondus ensemble. Par une conséquence naturelle de cette transformation de l’ancien mythe, Auguste, lorsqu’il eut pacifié le monde, put se croire, sans trop d’absurdité, l’égal de Jupiter ou de Saturne. Les lettrés ne voyaient dans tout ceci que des fictions de langage ; mais le peuple romain, qui savait par tradition que Romulus s’était enlevé vivant au ciel, entendit sans étonnement les poètes raconter que César était devenu une constellation, et rendit tout naturellement les honneurs divins à Auguste, qui était à ses yeux un dieu au moins aussi puissant que ceux dont la mythologie racontait l’histoire. Une fois le principe admis, la flatterie devait naturellement multiplier les apothéoses en l’honneur des princes. Hérodien nous a transmis le récit des rites qui accompagnaient cette cérémonie. On faisait de l’empereur régnant une image en cire qu’on posait sur un lit d’ivoire, et on appelait le médecin, qui déclarait le prince atteint d’une maladie grave. Le sénat se rendait en corps auprès de l’auguste image, et le médecin renouvelait ses craintes : pendant six jours, les grands personnages et les députations de tous les corps de l’État venaient s’informer de la santé du malade, et, le septième jour, le médecin déclarait qu’il était mort. Alors les sénateurs venaient en grande cérémonie prendre le lit avec limage en cire et l’apportaient au Champ de Mars, où un immense bûcher était préparé. Les consuls et tous les hauts fonctionnaires portant des torches mettaient le feu au bûcher, et, au moment où la flamme montait, un aigle s’envolait dans les airs, aux grands applaudissements de la multitude. L’aigle, qui est l’oiseau de Jupiter, était censé représenter l’âme de l’empereur ; si c’était une impératrice qu’on voulait déifier, on remplaçait l’aigle par un paon, l’oiseau de Junon.

La figure 493 est peut-être ce que nous avons de plus complet comme représentation idéale d’une apothéose. L’empereur Antonin le Pieux, en Jupiter, et l’impératrice Faustine, sa femme, en Junon, sont enlevés au ciel par un génie ailé qui tient en main le globe du monde ; près de chacun d’eux vole un aigle aux ailes étendues. Sur le plan inférieur, la déesse Rome, assise sur un monceau d’armes, est accoudée sur un bouclier où sont représentés Romulus et Remus. En face d’elle, le génie du Champ de Mars, où l’on dressait le bûcher des empereurs, est figuré sous la forme d’un jeune homme tenant en main l’obélisque d’Héliopolis.

L’apothéose de Germanicus (fig. 494) est représentée sur un camée extrêmement célèbre, qui fut rapporté de Constantinople au XIe siècle et donné en 1684 à Louis XIV, par les bénédictins de Toul, qui en étaient possesseurs. Ce camée représente Germanicus sur les ailes d’un aigle ; sa poitrine est recouverte de l’égide de Minerve, et il tient dans une main le lituus augural et dans l’autre une corne d’abondance. Une Victoire ailée présente une couronne au prince déifié. La figure 495 représente un fameux camée de la Bibliothèque nationale, connu sous le nom de grand camée. Il est divisé en trois zones : dans la partie supérieure, Auguste, monté sur Pégase, que dirige l’Amour, est reçu par Énée, reconnaissable à son costume phrygien. César, portant le voile des souverains pontifes et tenant un sceptre à la main, semble attendre Auguste ; Drusus est à ses côtés. Au milieu de la zone centrale, Tibère, en Jupiter, avec l’égide sur ses genoux, est assis à côté de Livie, en Cérès. Germanicus et Antonia sont debout devant eux, suivis d’Agrippine l’ancienne et du jeune Caligula ; derrière le trône de Livie, Drusus le jeune montre à sa femme la scène qui se passe dans le ciel. Au bas du camée, des captifs germains et orientaux rappellent les victoires de Germanicus et de Drusus le jeune.

|

Les

licteurs portaient sur leurs épaules des faisceaux de verges d’où sortait une

hache

Les

licteurs portaient sur leurs épaules des faisceaux de verges d’où sortait une

hache  Quand

on institua la dictature, cette magistrature suprême devant primer toutes les

autres, le dictateur eut vingt-quatre licteurs. D’autres magistrats furent

également pourvus de licteurs dont le nombre était proportionné à leur rang ;

ainsi les proconsuls, les préteurs provinciaux et le maître de la cavalerie

avaient chacun six licteurs, et le préteur urbain en avait deux. Mais, quel

que fût le nombre des licteurs, ils marchaient toujours en file et à la suite

l’un de l’autre. Quand deux magistrats se rencontraient, les licteurs du

magistrat d’un ordre inférieur abaissaient leurs faisceaux devant le

supérieur.

Quand

on institua la dictature, cette magistrature suprême devant primer toutes les

autres, le dictateur eut vingt-quatre licteurs. D’autres magistrats furent

également pourvus de licteurs dont le nombre était proportionné à leur rang ;

ainsi les proconsuls, les préteurs provinciaux et le maître de la cavalerie

avaient chacun six licteurs, et le préteur urbain en avait deux. Mais, quel

que fût le nombre des licteurs, ils marchaient toujours en file et à la suite

l’un de l’autre. Quand deux magistrats se rencontraient, les licteurs du

magistrat d’un ordre inférieur abaissaient leurs faisceaux devant le

supérieur. C’est

seulement à Rome que la

C’est

seulement à Rome que la

Un

tombeau gallo-romain du musée d’Avignon montre une chaise curule

Un

tombeau gallo-romain du musée d’Avignon montre une chaise curule  Les

Les

Les

empereurs romains, qui réunirent en leur personne le pouvoir militaire,

judiciaire, civil et religieux, ne s’attribuèrent pourtant aucun insigne particulier

qui pût caractériser leur suprématie. West vrai que les licteurs portaient

devant eux des faisceaux couronnés de lauriers, comme ceux des généraux

vainqueurs ; mais ces insignes, aussi bien que la toge de pourpre,

n’appartiennent pas en propre à l’Empire, puisqu’ils sont antérieurs à sa

fondation. Les statues impériales sont de trois sortes : celles qui sont en costume

militaire, celles qui sont en toge et celles où le personnage est entièrement

nu. Ces dernières sont des apothéoses ; les dieux et les héros, c’est-à-dire

les personnages nés d’un dieu, étaient représentés nus, et les empereurs,

étant divinisés, avaient naturellement droit au même honneur. Aussi dans ces

derniers portraits la tête seule donne la ressemblance du modèle, tandis que

le corps est fait en dehors de lui et suivant les types consacrés. C’est ainsi

que, pendant les désordres qui signalèrent la période impériale, les

sculpteurs faisaient à l’avarice des figures nues dont la tête était

seulement dégrossie ; de cette manière on n’était jamais pris au dépourvu,

car à chaque avènement nouveau il suffisait de travailler au visage. Les gouverneurs

de province pouvaient ainsi prouver leur zèle au nouvel empereur en mettant

très promptement sa statue sur les places publiques. Mais les empereurs se

succédaient avec une telle rapidité qu’on imagina, au lieu de remplacer la

statue, de substituer simplement une tête à une autre. Aussi les statues de

nos musées ont-elles presque toujours des têtes rapportées, et l’on ne peut

jamais affirmer qu’elles ont été faites pour le corps sur lequel nous les

voyons.

Les

empereurs romains, qui réunirent en leur personne le pouvoir militaire,

judiciaire, civil et religieux, ne s’attribuèrent pourtant aucun insigne particulier

qui pût caractériser leur suprématie. West vrai que les licteurs portaient

devant eux des faisceaux couronnés de lauriers, comme ceux des généraux

vainqueurs ; mais ces insignes, aussi bien que la toge de pourpre,

n’appartiennent pas en propre à l’Empire, puisqu’ils sont antérieurs à sa

fondation. Les statues impériales sont de trois sortes : celles qui sont en costume

militaire, celles qui sont en toge et celles où le personnage est entièrement

nu. Ces dernières sont des apothéoses ; les dieux et les héros, c’est-à-dire

les personnages nés d’un dieu, étaient représentés nus, et les empereurs,

étant divinisés, avaient naturellement droit au même honneur. Aussi dans ces

derniers portraits la tête seule donne la ressemblance du modèle, tandis que

le corps est fait en dehors de lui et suivant les types consacrés. C’est ainsi

que, pendant les désordres qui signalèrent la période impériale, les

sculpteurs faisaient à l’avarice des figures nues dont la tête était

seulement dégrossie ; de cette manière on n’était jamais pris au dépourvu,

car à chaque avènement nouveau il suffisait de travailler au visage. Les gouverneurs

de province pouvaient ainsi prouver leur zèle au nouvel empereur en mettant

très promptement sa statue sur les places publiques. Mais les empereurs se

succédaient avec une telle rapidité qu’on imagina, au lieu de remplacer la

statue, de substituer simplement une tête à une autre. Aussi les statues de

nos musées ont-elles presque toujours des têtes rapportées, et l’on ne peut

jamais affirmer qu’elles ont été faites pour le corps sur lequel nous les

voyons. Cet

état de choses toutefois se modifia avec l’invasion des mœurs orientales sous

les successeurs de Septime Sévère ; à ce moment, le faste asiatique l’emporta

définitivement sur les vieilles traditions. Dioclétien adopta le diadème

persan et les chaussures brodées de perles, sous les empereurs d’Orient,

l’étiquette de la cour fut réglée sur celle qui était en usage fins les

anciennes monarchies de l’Orient. Les monuments montrent des personnages

agenouillés ou prosternés devant Justinien ou les empereurs de cette époque,

mais ces attitudes d’humilité prises en face du maître ne se voient pas aux débuts

de l’Empire. Suétone parle, il est vrai, des sénateurs qui se prosternent

devant Tibère, mais aucun monument ne nous autorise à croire qu’il y a là autre

chose qu’une forme de langage. Si dans une représentation contemporaine des

Césars vous voyez un homme qui plie le genou et baisse la tête devant

l’empereur, vous pouvez être certain que le personnage qui prend cette

attitude est un captif étranger, mais non un Romain.

Cet

état de choses toutefois se modifia avec l’invasion des mœurs orientales sous

les successeurs de Septime Sévère ; à ce moment, le faste asiatique l’emporta

définitivement sur les vieilles traditions. Dioclétien adopta le diadème

persan et les chaussures brodées de perles, sous les empereurs d’Orient,

l’étiquette de la cour fut réglée sur celle qui était en usage fins les

anciennes monarchies de l’Orient. Les monuments montrent des personnages

agenouillés ou prosternés devant Justinien ou les empereurs de cette époque,

mais ces attitudes d’humilité prises en face du maître ne se voient pas aux débuts

de l’Empire. Suétone parle, il est vrai, des sénateurs qui se prosternent

devant Tibère, mais aucun monument ne nous autorise à croire qu’il y a là autre

chose qu’une forme de langage. Si dans une représentation contemporaine des

Césars vous voyez un homme qui plie le genou et baisse la tête devant

l’empereur, vous pouvez être certain que le personnage qui prend cette

attitude est un captif étranger, mais non un Romain.